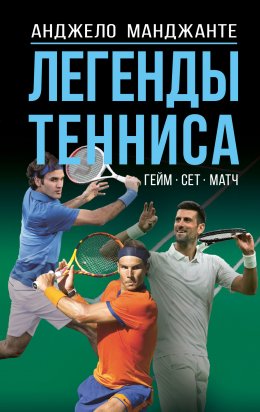

Читать онлайн Легенды тенниса. Гейм, сет, матч

- Автор: Анджело Манджанте

- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика, Спорт, Фитнес

© 2020 Diarkos

© Cal Sport Media/Sipa USA/East News, 2025

© Dubreuil Corinne/Abaca/East News, 2025

© Виктория Крапива, перевод, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Посвящается Паоло, Андреа и Лори. Вы моя жизнь.

Вступление

Настоящее не может обойтись без памяти о прошлом. Все, чему нас учили родители, бабушки и дедушки, определяет то, какими мы стали сегодня.

Это касается и тенниса. То, что мы видим на современных международных турнирах, зиждется на плечах выдающихся спортсменов прошлого, развивавших технику и превративших теннис в зрелищный вид спорта, широко освещаемый в масс-медиа.

Отсюда и родился замысел этой книги – совершить путешествие во времени, вернувшись на полстолетия назад, к истокам, к тому историческому моменту, когда началась Открытая эра (Open Era), ознаменовавшая переход к профессиональному теннису. К легендарным шестидесятым, эпохе Рода Лейвера и Никола Пьетранджели, с которых я и начну рассказ, продвигаясь к нашим дням.

Выбирая героев для книги, я учитывал не только количество побед в турнирах Большого шлема, четырех самых престижных турнирах мира, но и эволюцию тенниса сродни Дарвиновской. Потому что Федерер не достиг бы такого совершенства, если бы до него безупречно не отшлифовал свою технику Сампрас, который, в свою очередь, вдохновлялся высочайшим мастерством Рода Лейвера. Точно так же, рассказывая о легендах тенниса, я не мог обойти вниманием эпические дуэли семидесятых – от Эверт и Навратиловой до Борга и Макинроя. Соперничество, ознаменовавшее новую эпоху. Переход от деревянных ракеток к современной убийственной технологичной экипировке. За полвека все радикально изменилось. От борца и бойца Коннорса – к одержимому победой Лендлу. От Агасси, юного бунтаря из Лас-Вегаса, – к триумфальному крику семнадцатилетнего Беккера на Уимблдоне. От доминирования Граф – к нападению на Селеш прямо на поле. От легендарного Борга, который открыл дорогу еще двум шведским теннисистам номер один, Виландеру и Эдбергу, – к сражающей наповал красоте Шараповой. Не обошел я вниманием и поразительные победы в Париже и Нью-Йорке двух итальянок, Пеннетты и Скьявоне, чей триумф так греет сердце.

Однако говорить придется не только о победах, но и о неизбежных жертвах, начинающихся еще в детстве. О долгом тернистом пути, требующем ограничений и работы до седьмого пота. О том, как разница в несколько очков может стать роковой, потому что от них зависит вся карьера, а значит, и жизнь.

Теннис – это не только удары справа и слева, это нечто большее. В основе всего – характер. Только те, кто прошел этот путь, понимают всю его невыносимую тяжесть.

Это истории радости и огорчений, пронизанные особым драйвом – той страстью, которая отличает одну эпоху тенниса от другой. Каждый такой период кристаллизуется в памяти своей чередой исторических побед.

Вплоть до наших дней я постоянно следил за легендами тенниса, комментируя трансляции бесчисленных матчей на «Скай спорт» [1], проходивших по всему миру: от Федерера и Надаля до сестер Уильямс и Джоковича.

Я наблюдал за техникой игры великих спортсменов, не перестающих восхищать всё новые и новые поколения, знакомился с их неоценимым наследием, их достижениями не только на корте, но и за его пределами. Они олицетворяют ту особую форму жизни, которая существует на площадке, разделенной сеткой надвое. Жизни, сотканной из любви к игре, человеческих слабостей и многоликих демонов, c которыми приходится бороться. Из честного соблюдения правил и рукопожатия в конце. Как должно быть всегда. Это тот теннисный мир, в котором я вырос и научился играть.

Мне выпала честь войти в мировой рейтинг ATР [2] в одиночном и парном разрядах, участвуя в профессиональных турнирах. Прекрасный период моей жизни, ставший трамплином для успешного тренерства. Позднее этот опыт помог мне освоить профессию спортивного журналиста и вести репортажи на телевидении – мечта воплотилась.

Еще одна причина написать эту книгу – желание выразить личную благодарность теннису.

Анджело Манджанте

Род Лейвер. Рождение мифа

Наше путешествие начинается с лесистых земель Квинсленда в далекой Австралии, с истории маленького рыжеволосого мальчика, усыпанного веснушками. Мальчика, который покорит мир. Мифическая фигура Рода Лейвера послужила образцом для таких легенд тенниса, как Пит Сампрас и Роджер Федерер. Последний без тени сомнения называл Лейвера величайшим теннисистом из всех, кого знал.

Лейвер доминировал на международной теннисной арене в 1950-е и 1960-е годы. В каждом виде спорта есть свой Майкл Джордан, Айртон Сенна, Кассиус Клей, Карл Льюис, Ингемар Стенмарк или Марк Спитц. В теннисе таким символом совершенства стал Род Лейвер, сравниться с которым смог лишь Роджер Федерер много лет спустя.

Лейвер родился 8 августа 1938 года в Рокгемптоне, в прекрасном штате Квинсленд. Его отец занимался скотоводством, владел несколькими поместьями и в каждом обязательно обустраивал теннисный корт. Еще мальчиком Род начал играть вместе с братьями, свободно управляясь с тяжелой для него деревянной ракеткой. К 1969 году он станет первой ракеткой мира, а когда во второй раз выиграет календарный «Большой шлем», превратится в настоящую легенду.

Лейверу принадлежит уникальное достижение: он до сих пор остается единственным теннисистом, который дважды побеждал во всех четырех важнейших теннисных турнирах в течение одного сезона. В первый раз в 1962 году – как любитель, а семь лет спустя, после вынужденного длительного изгнания, уже как профессионал. С первых шагов в спорте он быстро выбился в лидеры в теннисных кругах, все еще разделенных на профессионалов и любителей, а в конце 1962 года решил стать профи, примкнув к группе, созданной Джеком Крамером. Выбор, на пять лет лишивший его возможности участвовать в турнирах Большого шлема, поскольку лишь в 1968 году правила тенниса наконец изменились и началась Открытая эра: отныне во всех турнирах могли играть как любители, так и профессионалы.

Рода Лейвера считают одним из лучших теннисистов всех времен, а для многих он – величайший. Его победы и техническое совершенство стали эталоном для будущих поколений спортсменов. Необыкновенно талантливый левша, он выиграл в общей сложности одиннадцать турниров Большого шлема, совершив блестящий переход из любителей в профессионалы.

Когда вступают в силу революционные новшества 1968 года, перед австралийцем открываются новые ошеломительные перспективы. Не проходит и года, как Лейвер радует четырьмя чистейшими бриллиантами за один сезон: выигрывает Открытый чемпионат Австралии, проходивший в Брисбене, где побеждает в финале Андреса Химено со счетом 6–3, 6–4, 7–5; затем на Открытом чемпионате Франции (он же «Ролан Гаррос») одерживает невероятную победу в финале над Кеном Розуоллом со счетом 6–4, 6–3, 6–4; далее – победа на Уимблдонском турнире, где в финале австралиец берет верх над мощным и техничным Джоном Ньюкомбом (6–4, 5–7, 6–4, 6–4); и замыкает этот волшебный круг легендарный Открытый чемпионат США, где Тони Рош, один из величайших маэстро австралийского тенниса, уступает Роду победу, проиграв со счетом 9–7, 1–6, 2–6, 2–6.

Каждый раз, когда мне случалось встретиться с Родом Лейвером в Австралии, мне хотелось встать перед ним на колени – за все, что он сделал для тенниса. На Зеленом континенте мне посчастливилось побывать раз десять: в качестве телерепортера и корреспондента разных газет я освещал этапы Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, а позднее игры Кубка Мастерс, в 2001 году проходившего в Сиднее в новом олимпийском комплексе, где я работал комментатором в паре с Паоло Бертолуччи. Прямо из эпицентра событий мы рассказывали о матчах Кубка, собравшего восемь сильнейших игроков мира. Любители тенниса знают, что Австралия – страна, воспитавшая величайших спортсменов, бережно и уважительно сохраняющая традиции, которые вдохновляют, как это делал и Лейвер, новые поколения спортсменов.

Впервые я побывал в Австралии в качестве корреспондента в 1996 году. Турнир проходил в Сиднейском районе Паддингтон, утопающем в зелени, в теннисном клубе «Уайт сити», который производил незабываемое впечатление. Внутри полностью деревянное, здание клуба хранило память о легендарных местных теннисистах. Где бы вы ни находились, вас окружали черно-белые обрамленные фотографии, запечатлевшие выдающихся австралийских теннисистов. Удар справа Рода Лейвера, удар слева Кена Розуолла, подача Лью Хоуда, мускулатура Роя Эмерсона, игра Сэндона Столла и Нила Фрейзера, усы Ньюкомба и воллей [3] слева Тони Роча по прозвищу Скала. Я то и дело застывал в благоговейном молчании, любуясь ими. Это была эпоха деревянных ракеток и белых костюмов. Класс и страсть. Я читал и слышал о них столько фантастических историй, что чувствовал себя на теннисном Олимпе.

Это была та же сиднейская арена «Уайт сити», где в 1954 году финал Кубка Дэвиса между Австралией и США собрал рекордную аудиторию – 25 568 зрителей, причем рекорд продержался больше полувека. Соревнования проходили с 27 по 29 декабря. Как рассказывал мне Бад Коллинз, легендарный корреспондент «Бостон глоуб» [4], в тот день люди готовы были выложить за билет любые деньги, и даже если бы стадион вмещал девяносто тысяч, свободных мест не осталось бы. Для справки: США тогда выиграли со счетом 3–2. На травяных кортах сражались настоящие звезды. Штаты представляли Тони Траберт и Вик Сейшас, Австралию – Лью Хоуд и Кен Розуолл. Легендарный финал.

На этой же травяной арене команды Италии и Австралии встречались в финале Кубка Дэвиса в 1977 году. Половина Италии заводила на ночь будильники, чтобы не пропустить захватывающие матчи; не отставал и я, в то время двенадцатилетний мальчишка, грезя в полудреме перед телевизором. Итальянцы заполучили предыдущий Кубок Дэвиса, победив Чили. В этот раз в полуфинале Италия выиграла у Франции со счетом 4–1, а Австралия – у Аргентины со счетом 3–2. В финальных матчах на арене «Уайт сити» Роч обыграл Адриано Панатту в трех сетах, а Джон Александер нанес поражение Коррадо Барадзутти в четырех. В блестящей парной игре Панатта – Бертолуччи обыграли со счетом 6–4, 6–4, 7–5 Александера – Дента, одну из самых сыгранных пар турнира. Решающее очко Панатта заработал на подаче Александера, поставившего точку в этом изматывающем марафоне.

В 1960 году героем травяной арены «Уайт сити», принимавшей челлендж раунд[5] Кубка Дэвиса, стал Род Лейвер. Он выиграл оба матча в одиночном разряде, не уступив ни одного сета из шести. В первый день соревнований его противником оказался Никола Пьетранджели, а на третий день – Орландо Сирола. Кубок завершился со счетом 4–1 в пользу Австралии, которая могла гордиться таким брильянтом, как Род Лейвер, и такими опытными игроками, как Нил Фрейзер и Рой Эмерсон.

Плеяда великих австралийских спортсменов 1950-х и 1960-х годов оставила неизгладимый след в истории тенниса. Помимо Лейвера, эта страна дала немало чемпионов. Рой Эмерсон выиграл двенадцать турниров Большого шлема, Кен Розуолл – восемь, Ньюкомб – семь, Кроуфорд – шесть, Седжман – пять, Хоуд и Купер – по четыре, Нил Фрейзер – три, и многие другие – по одному-два турнира. Щедрые россыпи талантов, чьи лучшие результаты никто из их соотечественников не смог превзойти. И все-таки они прокладывали путь к успеху будущим спортсменам, среди которых наши современники Рафтер и Хьюитт: каждый из них выиграл по два турнира Большого шлема и сумел возглавить мировой теннисный рейтинг.

Лейвер семнадцать раз выходил в финалы турниров Большого шлема. Дебютировав на Уимблдоне в 1959 году, он проиграл Алексу Ольмедо. Но уже через несколько месяцев, в возрасте двадцати двух лет, одержал первую победу на турнире-мейджоре: в финале Открытого чемпионата Австралии обыграл на траве Нила Фрейзера со счетом 8–6 в пятом сете.

Как и все австралийские теннисисты, Лейвер фактически вырос на корте. Его подготовкой наряду с родителями, страстно увлекавшимися теннисом, занимался друг семьи, тренер Чарльз Холлис. Уже в ранние годы Рода отличал великолепный удар и, что не менее важно, умение молниеносно передвигаться, контролируя всю площадку, и отличная реакция вблизи сетки. Эти навыки он отшлифовал позднее под руководством такой легендарной личности, как Гарри Хопман, с которым Лейвер начал тренироваться в восемнадцать лет.

Род никогда не выпускал из рук теннисный мяч – постоянно сжимал его, чтобы укрепить запястье и предплечье. Много лет спустя кому-то пришло в голову измерить предплечье Лейвера, который отнюдь не отличался атлетическим телосложением: при росте сто семьдесят три сантиметра он весил шестьдесят восемь килограмм. Однако оказалось, что объем предплечья у него такой же, как у боксера Рокки Марчиано. А окружность запястья на два сантиметра больше, чем у Флойда Паттерсона, чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Благодаря такой прокачке австралиец довел до совершенства одноручный удар слева и отточил остальные приемы, которыми владел.

Матчам Лейвера место в теннисных киноархивах. Образцы его техники можно выставлять в Лувре наряду с техническими приемами Роджера Федерера. Владение Лейвера ракеткой – высокое искусство, в котором мощный натиск сочетался с ласковыми касаниями. А какая изобретательность в атаках! Ни один его мяч не был похож на другой, он контролировал всю площадку, технично используя широкую палитру ударов. Точность движений уникальная. Его одноручный удар слева напоминал четкий музыкальный аккорд; выполняя обводящий удар, он придавал мячу изящное вращение. В исполнении левшей бэкхенд, как правило, грозное оружие, смертельно опасное на траве и вблизи сетки.

Неудивительно, что за скорость, с которой Лейвер подлетал к сетке, и стремительность передвижений по корту его прозвали Ракетой. Молниеносная мышечная реакция. При своем небольшом росте он был непревзойденным мастером смэша[6]. Он по максимуму использовал великолепные вращения, бэк-спины и топ-спины, подавая левой рукой и, в зависимости от типа покрытия, после подачи выходя к сетке. Благодаря отточенности ударов и врожденным физическим данным он почти двадцать лет продержался в строю, радуя игрой и победами.

В незабываемом первом календарном «Большом шлеме» Рода Лейвера, которому в 1962 году было всего двадцать шесть лет, в Австралии он обыграл в финале Роя Эмерсона (8–6, 0–6, 6–4, 6–4), затем выиграл у того же Эмерсона на «Ролан Гаррос» (3–6, 2–6, 6–3, 9–7, 6–2), обошел Мартина Маллигана (6–2, 6–2, 6–1) в финале Уимблдона и, наконец, снова взял верх над Эмерсоном (6–2, 6–4, 5–7, 6–4) в финале Открытого чемпионата США. Все четыре финала австралийцы разыгрывали между собой, и во всех четырех был один победитель – самый сильный, самый безупречный.

Страстная любовь к теннису, еще одна черта, роднившая его с Федерером, помогла Лейверу выходить на корт почти до сорока лет. Вплоть до ухода из большого спорта в 1976 году он неизменно собирал аплодисменты публики за свой стиль, корректность и честную игру. Видеть Рода Лейвера на стадионе всегда очень волнующе: в памяти сразу всплывают исторические матчи. Мне посчастливилось вести репортаж с единственной встречи между Федерером и Сампрасом в финале Уимблдона – это была своего рода передача эстафеты; оба теннисиста не раз признавались, что их вдохновляет Род Лейвер.

К сожалению, матч между Федерером и Лейвером, принадлежавшим к разным теннисным эпохам, так и не состоялся, хотя я часто представлял себе такой поединок. И не уставал говорить об этом. Каждый раз, встречаясь с Родом Лейвером в Австралии, я переживал ни с чем не сравнимое чувство, словно прикасаюсь к самой истории тенниса. Совершаю удивительное путешествие во времени.

Мартина Навратилова. Побег ради победы

Вы с благоговением храните память о своих победах, но жизнь гораздо больше этих коротких моментов. Мартина Навратилова однажды сказала: «Миг победы слишком короток, чтобы, забыв обо всем, жить только ради него». Ее слова можно отлить в мраморе. Она вышла далеко за пределы этого триумфального мгновения, научившись побеждать и на поле социальной борьбы. Думать, верить, мечтать и дерзать – формула ее жизни, руководство к действию.

Снова и снова возникают споры о том, кого назвать величайшей теннисисткой всех времен. В футболе тоже так и не решили, кто лучший – Пеле или Марадона. В женском теннисе кандидаток несколько: Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Серена Уильямс, Маргарет Корт; я бы добавил еще Монику Селеш, если бы ужасное ножевое ранение прямо на корте не прервало поразительную карьеру двадцатидвухлетней спортсменки.

В своем личном рейтинге я без тени сомнения поставил бы на первое место Навратилову – не было в истории более совершенной теннисистки. Всесторонне одаренная, она побеждала как в одиночном, так и в парном разряде. Страстная самоотдача и физическая выносливость позволили ей отлично играть даже после сорока.

С приходом Навратиловой началась новая эпоха. Мартина радикально изменила женский теннис. Талантливых женщин в этом виде спорта хватало и до, и после нее, но именно Мартина в 1982 году стала первой теннисисткой, заработавшей за сезон свыше миллиона долларов. Она раздвигала границы женского тенниса, до этого остававшегося в тени мужских турниров, привлекала повышенный интерес к нему во всем мире – как своей гражданской позицией, так и фантастической спортивной карьерой. Мартина выиграла невероятное количество турниров: 167 в одиночном разряде и 177 в парном, победила в восемнадцати турнирах Большого шлема, включая девять побед на Уимблдоне, и оставалась первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах на протяжении двухсот с лишним недель.

Однако стать Мартиной Навратиловой было совсем непросто. Она не получала от жизни подарков и прошла очень трудный путь, закаливший ее характер.

Ее жизнь началась в Праге 18 октября 1956 года. Когда Мартине было три года, родители развелись, а когда ей исполнилось шесть, случилась трагедия: ее отец, Мирец Шуберт, бывший лыжный инструктор, покончил жизнь самоубийством. Девочка в то время увлекалась лыжами, хоккеем и футболом, а когда ее мать вышла замуж за Мирослава Навратила, бывшего теннисиста, в ее жизнь прочно вошел теннис. Отчим стал ее первым тренером. С пятнадцати лет Мартина принимала участие в международных турнирах и тогда же начала вести борьбу против Чешской федерации тенниса (как позже и Иван Лендл, бывший на четыре года младше нее). В условиях коммунистического режима федерация выпускала ее за границу на строго определенный срок, выдавая визу с обязательством вернуться на родину и удерживая большую часть ее заработков. Неудивительно, что, после того как Навратилова принесла своей стране победу в Кубке Федерации, она подала заявку на получение грин-карты и вскоре переехала в Даллас.

Ярости чешских властей не было предела – они уже видели, как сделают из Навратиловой символ спортсменки из Восточной Европы. Но не так она представляла себе свободу, поэтому и искала убежища на Западе. Побег из Чехословакии Мартина восприняла как глоток свежего воздуха. Позднее, в 1981 году, она получила гражданство США и стала полноправной американкой. Чешский железный занавес обошелся ей дорогой ценой. Чтобы снова увидеть Прагу, ей пришлось ждать одиннадцать лет: она вернулась на родину в составе женской сборной США и боролась за Кубок Федерации, играя против Чехословакии.

Только после переезда Мартины в Америку Мирослав Навратил признался ей, что она его приемная дочь, а ее настоящий отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. «Мне понадобился год, чтобы оправиться от шока», – признавалась позднее Мартина.

Между белыми линиями на красном грунте разыгралось одно из самых невероятных противоборств за всю историю спорта – соперничество Мартины Навратиловой и Крис Эверт. Каждая из них выиграла по восемнадцать турниров Большого шлема в одиночном разряде. За два десятилетия они восемьдесят раз встречались на корте, показывая красивейшую игру и разделив болельщиков на два пристрастных лагеря. Фантастический контраст стилей: хирургически точная, элегантная игра Крис на задней линии и мощный, более эффектный теннис Мартины вблизи сетки. Итоговый результат противостояния: 43–37 в пользу Навратиловой.

В финалах турниров-мейджоров они провели четырнадцать встреч, десять из которых закончились триумфом Мартины. За ее необыкновенно долгую карьеру, завершившуюся в пятидесятилетнем возрасте победой в турнире Большого шлема в смешанном разряде, сменилось три, а точнее, даже четыре поколения теннисисток. На смену семидесятым пришли восьмидесятые, затем девяностые и нулевые годы нового столетия. Она начинала с противостояния Билли Джин Кинг и Вирджинии Уэйд, позднее в разные годы соперничала с Ивонн Гулагонг и Крис Эверт, Розмари Казалс, Бетти Стове, Вирджинией Рузичи, Трейси Остин, Ганой Мандликовой, Венди Тернбулл, Хеленой Суковой, Габриэлой Сабатини, Дженнифер Каприати и Аранчей Санчес. Вплоть до двух чемпионок, с которыми она встречалась уже на закате карьеры, Штеффи Граф и Моники Селеш. С обеими она играла на равных, несмотря на разницу в возрасте: Навратилова на тринадцать лет старше немки и на семнадцать – бывшей югославской теннисистки, позже натурализовавшейся в США, как когда-то Мартина.

Навратилова выбрала безошибочную стратегию, позволившую ей так долго оставаться в спорте и побеждать. Она показала, что в женском теннисе, если ты действительно готов посвятить ему жизнь, нужно постоянно эволюционировать, осваивая мужские приемы. «Мужчины и женщины должны тренироваться одинаково. Речь идет и о физической подготовке, и об ударах, и о стиле игры», – говорила спортсменка. С ее приходом началась новая эра женского тенниса: она очень высоко подняла планку, кропотливо укрепляя мускулатуру, осваивая технические и физические навыки, которые до нее редко использовались на корте. С первых шагов Навратилова тщательно следила за диетой, хотя и не придерживалась строгих научных методов, сбросив несколько лишних килограмм – поджарое тело, подсушенные мышцы. Ее примеру следовали позднее и другие успешные теннисистки, доминировавшие на корте за счет физической формы, такие как Штеффи Граф или Мария Шарапова, вплоть до новейшей звезды Серены Уильямс.

В этой революции, сопоставимой с коперниковской, Мартину вдохновляла Билли Джин Кинг, в копилке которой – двенадцать побед в турнирах Большого шлема, включая шесть на Уимблдоне. Свой последний чемпионский титул на Открытом чемпионате Великобритании она выиграла в 1979 году в парном разряде с Мартиной. Кинг великолепно владела мощной атакующей техникой. Не знала она страха и за пределами спортивной площадки, самоотверженно борясь за равноправие полов и выступив одной из основательниц WTA [7]. Именно интереснейшие поединки между Кинг и Навратиловой навели на мысль, что призовой фонд женских соревнований нужно подтягивать до уровня мужских, пока суммы призовых, выплачиваемых мужчинам и женщинам, не сравняются. Неслучайно эпические матчи между Мартиной и Крис Эверт собирали аншлаги и вызывали такой же ажиотаж в средствах массовой информации, как и самые зрелищные игры мужского тура. Это тоже одно из великих достижений Билли Джин Кинг. Билли не жалела эпитетов, восхищаясь Навратиловой: «Она величайшая теннисистка в одиночном, парном и смешанном разрядах за всю историю тенниса. Великие спортсмены остаются в авангарде плюс-минус десять лет, а Мартина доминирует уже несколько поколений». Навратилова превзошла и саму Билли Джин Кинг, и Маргарет Корт, австралийку, задававшую тон в теннисе до прихода Мартины.

Маргарет Корт родилась в 1942 году, а в 1970-м ей удалось завоевать календарный «Большой шлем» в одиночном разряде, как Морин Коннолли в 1953 году и Штеффи Граф в 1988-м. Успех Маргарет во многом обусловлен уровнем женского тенниса в шестидесятые, когда такой жесткой конкуренции еще не было. Многие теннисистки игнорировали не очень престижный Открытый чемпионат Австралии, что и позволило Корт выиграть у себя на родине одиннадцать раз, в печальном одиночестве противостоя довольно скромным конкуренткам. Сама эпоха способствовала ее двадцати четырем победам в разных турнирах Большого шлема, эпоха, гораздо более слабая с точки зрения конкуренции и уровня игры по сравнению с тем периодом, когда развивалась карьера Навратиловой, родившейся на четырнадцать лет позже Маргарет Корт.

Завершив теннисную карьеру, Маргарет стала проповедником англиканской церкви и очень резко высказывалась о борьбе Навратиловой за гражданские права.

Мартина же была личностью совсем другого масштаба – и в спорте, и в обычной жизни. Она сделала блистательную карьеру и долгое время оставалась непобедимой. В 1984 году, например, она выиграла шестой турнир Большого шлема подряд, победив Крис Эверт со счетом 4–6, 6–4, 6–4 в финале Открытого чемпионата США. Это был семьдесят первый матч из восьмидесяти, сыгранных между ними. Возможно, самый зрелищный и эмоциональный по накалу поединок восьмидесятых годов – именно благодаря таким играм женский теннис начал освещаться в масс-медиа наравне с мужским.

В том же 1984 году Мартина могла стать и обладателем календарного «Большого шлема» в одиночном разряде, ей оставалось только замкнуть круг – выиграть Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Вплоть до полуфинала она сохраняла лидерские позиции, но в какой-то момент начало сказываться огромное напряжение. Выиграв уже семьдесят четыре матча подряд и будучи явным фаворитом турнира, в полуфинале она встретилась с Хеленой Суковой. Мартина повела в счете 6–1, но затем поддалась волнению – кубок был так близко. Второй сет она отдала Суковой, в третьем они сохраняли паритет, доведя счет до 5–5, а потом Мартина сдалась, попрощавшись с мечтой выиграть свой первый «Большой шлем» в возрасте двадцати восьми лет.

Матчем с Суковой Мартина завершила сезон с перевесом в свою пользу 27-7 в личных встречах. В первой десятке американских теннисисток лидировала тогда Зина Гаррисон, победившая в тридцати трех матчах и уступившая лишь в одном. Гаррисон была фавориткой Уимблдонского турнира 1980 года, выиграв в финале (со счетом 6–4, 6–1) свой девятый и последний трофей в одиночном разряде на Открытом чемпионате Великобритании. В 1990 году она могла бы завоевать десятый кубок Уимблдона, одержав восемнадцатую победу в турнирах Большого шлема, но в финале ее обошла Навратилова, которой тогда было тридцать четыре.

Мечтала о десятом трофее Уимблдонского турнира и сама Мартина. В 1994 году ее мечта могла осуществиться. Однако тридцативосьмилетняя Навратилова, несомненная фаворитка турнира, дойдя до финала, уступила победу Кончите Мартинес. Испанка, прекрасно игравшая на грунтовых кортах, никогда не побеждала на Уимблдоне. И вот 2 июля 1994 года Навратиловой пришлось распрощаться со своей мечтой – подвело поле, настолько высушенное жарой, что казалось, под ногами грунт, а не трава. Опытная теннисистка, стремившаяся во что бы то ни стало добиться десятой победы, незадолго до своего сорокалетия уступила молодой сопернице со счетом 6–4, 3–6, 6–3.

Технический уровень Навратиловой позволял ей побеждать на любых покрытиях: в одиночном разряде к своим девяти кубкам Уимблдона она добавила четыре победы на Открытом чемпионате США, три – на Открытом чемпионате Австралии и два выигранных «Ролан Гаррос» во Франции. В ее активе также тридцать один кубок Большого шлема в парном разряде, а конкретнее: девять побед на Открытом чемпионате США, восемь – на Открытом чемпионате Австралии, по семь – на «Ролан Гаррос» и Уимблдонском турнире.

В парном разряде превосходной партнершей Мартины стала Пэм Шрайвер, бывшая перспективная американская одиночница, позднее перешедшая в парную игру. Пэм отличалась очень высоким ростом, и с парой ей повезло так же, как Питеру Флемингу, которого выбрал в напарники Джон Макинрой. В тандеме с Джоном выиграл бы кто угодно, даже сторож Уимблдона. То же самое можно сказать и о Навратиловой, контролировавшей три четверти площадки. В паре со Шрайвер Мартина выиграла двадцать один кубок Большого шлема, еще три – в паре с гораздо более талантливой Билли Джин Кинг, чья карьера, однако, уже близилась к закату, и два – с подругой/соперницей Крис Эверт. Также на ее счету победы в парном разряде вместе с Бетти Стове, Энн Смит, Андреа Темешвари, Ганой Мандликовой и Джиджи Фернандес.

Чтобы одолеть этот триумфальный марафон, Мартина постоянно наращивала технический потенциал: шлифовала физическую силу, атакующие приемы, разные виды ударов, выносливость, – во всем она достигала невиданного ранее уровня мастерства. Ракетки соперниц не выдерживали ее подачи, выполненной плавным и идеально синхронизированным движением. Благодаря эталонной координации, она пользовалась всеми преимуществами редкого и крайне опасного левого бэк-спина, маневрировала, быстро и мощно выполняя вторую подачу. У нее был необыкновенно сильный удар справа, достойный великих левшей, которые знают, как ловко переходить от форхенда к беспроигрышным ударам вдоль боковых линий. Атаки Навратиловой безжалостно подавляли соперниц. Ее бэкхенд, особенно одноручный бэк-спин, напоминал отточенный клинок; варьируя глубину и ритм ударов, она готовила резкий, как укол шпаги, выход к сетке. Запястье Мартины, сильное и гибкое, позволяло ей даже в закрытой стойке реализовать обводящий удар. Воллей, достойный «Оскара», она выполняла качественнее и увереннее, чем многие ее коллеги-мужчины, входившие в сотню лучших игроков теннисной ассоциации. В ее роскошной игре с лёта сила ударов сочеталась с филигранной работой ног: она бросалась к сетке, как настоящая пантера. С такой эффектной техникой Навратилова отбила бы на лету даже иголку – как в одиночном, так и в парном разряде.

Ее невероятная физическая сила ознаменовала новую эпоху. Готовая на жертвы теннисистка с железной волей годами добивалась нужной формы, опираясь на команду профессионалов, всегда бывших к ее услугам. Жесткая система специально разработанных тренировок избавила Мартину от лишнего веса, имевшегося у нее в восемнадцать лет, помогла подсушить тело и накачать мускулатуру. Сильный характер и любовь к теннису – два кита, на которых она продержалась в большом спорте до пятидесяти лет.

Они же заставили ее снова вернуться в игру через девять лет после того, как, потерпев горькое поражение от Кончиты Мартинес в финале Уимблдона 1994 года, Навратилова объявила о завершении карьеры. В сорок семь лет и восемь месяцев она вернулась на лондонский травяной корт и в первом круге чемпионата обыграла Каталину Кастаньо со счетом 6–0, 6–1. А заодно установила новый рекорд: стала самой возрастной теннисисткой Открытой эры, выигравшей матч в основной сетке Уимблдонского турнира. Правда, во втором круге она уступила в трех сетах аргентинке Хиселе Дулко.

После этого Мартина еще четыре года продолжала выступать в парном разряде, выиграв микст на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне в 2003 году. Ее финальным триумфом стал Открытый чемпионат США 2006 года: в пятьдесят лет Мартина завоевала последний титул на турнире Большого шлема в паре с Бобом Брайаном. Она хотела показать молодым спортсменам, что побеждать можно и в таком возрасте, что энтузиазм и любовь к теннису позволяют очень долго сохранять форму.

Навратилова выиграла в общей сложности пятьдесят девять турниров Большого шлема: восемнадцать в одиночном разряде, тридцать один в парном и десять в смешанном. Только призовые за победы на различных соревнованиях составили двадцать один миллион долларов, к этой сумме можно приплюсовать контракты со спонсорами и показательные матчи. Она оставалась первой ракеткой мира 332 недели подряд и семь сезонов завершала, возглавляя мировой рейтинг WTA.

Мартина – боец по жизни. В 2010 году ей пришлось бороться с раком груди – и это еще одна победа, которую можно записать в ее актив. Она сумела преодолеть депрессию. Она пыталась совершить восхождение на Килиманджаро, чтобы собрать средства на благотворительность, рискуя при этом умереть от отека легких на большой высоте, и выжила только благодаря спасателям, с большим трудом добравшимся до нее.

Что бы ни случилось, Мартина всегда поднималась. С тех пор как в детстве потеряла отца, с тех пор как бежала от чешского режима. Она отдала теннису всю себя, не прячась за масками и заплатив очень высокую цену за свою искренность, не жалея сил, физических и моральных, для защиты базовых гражданских прав. Все это и делает Навратилову сильнейшей теннисисткой всех времен. Как на корте, так и за его пределами.

Никола Пьетранджели и Адриано Панатта. Качество по-итальянски

Великие теннисисты Пьетранджели и Панатта – олицетворение двух разных концепций тенниса. Никола Пьетранджели, представляющий поколение шестидесятых, словно передал эстафету Адриано Панатте, сыну служащего теннисного клуба «Париоли», спортсмену, который своими яркими победами в семидесятые годы дал сильнейший толчок развитию тенниса в Италии.

До переезда в Италию семья Пьетранджели жила в Тунисе. Его отец Джулио, страстно увлекавшийся спортом, был человеком очень влиятельным и богатым. Однако после Второй мировой войны Джулио выслали из Туниса. Перед Никола и его матерью Анной, русской по национальности, племянницей врача, который лечил царскую семью, встал выбор, какое взять гражданство – итальянское или французское. К счастью для итальянского тенниса, они поселились в Риме. Никола станет великим теннисистом, дважды выиграет Открытый чемпионат Италии и надолго останется единственным из своих соотечественников, кто победит в двух турнирах Большого шлема.

Одно из преимуществ профессии теннисного телекомментатора, разъезжающего по всему миру, состоит, среди прочего, в возможности лично встречаться с такими легендами, как Никола Пьетранджели, чья память хранит массу забавных историй и закулисных подробностей о тех матчах, которые он сыграл против титулованных теннисистов. Мы вместе с Пьетранджели комментировали в прямом эфире турнир, проходивший в теннисном клубе «Монте-Карло кантри клаб», с участием Федерера, Надаля и Джоковича, и я использовал каждую паузу во время смены сторон, чтобы расспросить его о Лейвере, Лью Хоуде, Кене Розуолле, Роне Эмерсоне, Тони Траберте, Фрейзере, Сантане – обо всех его соперниках. Да, тогда теннис был другим, но без исторической памяти трудно разобраться, почему этот вид спорта сегодня именно такой. Зрелищные состязания наших дней были бы невозможны без легендарных спортсменов прошлого – именно они посеяли семена, из которых вырос профессиональный теннис.

Помимо всех услышанных от него историй, я всегда буду благодарен Никола Пьетранджели за то, насколько он обогатил мой профессиональный багаж. Благодарен я и Адриано Панатте, который вдохновил меня взять в руки ракетку. Когда в 1976 году он выиграл турниры в Риме и Париже, а следом и Кубок Дэвиса, мне было одиннадцать лет, и я, как приклеенный, часами сидел перед телевизором, следя за его игрой. Из-за разницы во времени я вставал даже ночью, чтобы не пропустить Кубок Дэвиса. Успехи Панатты разожгли во мне дух соперничества, который и побудил меня, едва появилась такая возможность, играть один на один со стеной дома, воображая, что когда-нибудь я стану таким же, как он. Несбыточная мечта.

Эволюция итальянского тенниса проходила под знаком Панатты – главного вдохновителя теннисного бума семидесятых, когда по всей стране открывались бесчисленные клубы в ответ на новое увлечение итальянцев. Все не отрываясь смотрели матчи Панатты по телевизору, а потом выходили на корт и пытались повторять удары: его дроп-шот [8], подачу и «веронику» [9].

Бог тенниса щедро одарил и Никола, и Адриано. Пьетранджели отличался мощным телосложением и большой выносливостью, долго бегать для него не было проблемой. По его признанию, он «много играл в футбол в Риме, выступая за „Лацио“». Одно время он даже подумывал стать футболистом, но быстро сообразил, что теннис приносит ему больше удовольствия, а еще позволит путешествовать по миру и больше зарабатывать. Так и произошло. В 1961 году Пьетранджели обыграл величайшего (наряду с Федерером) теннисиста всех времен – Рода Лейвера. Хотя первый затянувшийся сет Никола и уступил сопернику со счетом 8–6, но затем инициатива перешла к нему, и он выиграл у Лейвера: 6–1, 6–1, 6–1. Дело было на Открытом чемпионате Италии, проходившем тогда в Турине, на красном грунтовом корте. Это был второй триумф Пьетранджели после победы над Беппе Мерло в Риме в 1957 году. Плюс еще дважды, в 1958-м и 1967-м, он выходил в финал чемпионата Италии.

Пьетранджели, необыкновенно талантливого спортсмена, отличал творческий подход к игре, а разработанное запястье позволяло всячески варьировать траектории и вращения мяча. Неудивительно, что с Лейвером он всегда играл на равных. Именно против австралийца он сыграл матч, который останется в истории, – полуфинал Уимблдона 1960 года. Поединок, проходивший при полном паритете сил, продлился пять сетов. У Никола была возможность в решающем сете вырваться вперед со счетом 2–0, однако легендарный австралиец оказался сильнее и победил в пятом сете с результатом 6–4. Если бы Никола выиграл этот полуфинал, возможно, ему удалось бы завоевать и кубок Уимблдона, так как в финал тогда вышел Нил Фрейзер, который всегда с трудом противостоял опытному итальянцу. И тогда Пьетранджели стал бы сильнейшим теннисистом сезона, уже ознаменовавшегося его победой на Открытом чемпионате Франции.

Итальянец дважды восходил на теннисный олимп как триумфатор турнира «Ролан Гаррос». В 1959 году в финальном матче в Париже его соперником стал южноафриканец Ян Вермак, у которого он выиграл со счетом 3–6, 6–3, 6–4, 6–1. Никола был фаворитом турнира, третьей ракеткой мира на тот момент. В полуфинале он снова обыграл легендарного австралийца Нила Фрейзера, победителя трех турниров Большого шлема, с которым опасно было встречаться на грунтовых кортах. Поначалу Никола занимал выжидательную позицию, а затем внезапно изменил тактику, делая ставку на свой самый сильный удар – ювелирно точный одноручный дроп-шот левой рукой. Такая стратегия помогла ему семь раз стать финалистом турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах и выиграть второй «Ролан Гаррос» в 1960 году, обойдя в финале Луиса Айялу. Чилиец обожал грунтовые покрытия, и опаснее соперника трудно было представить. Айяла начал гонять Пьетранджели взад-вперед, стараясь перехватить инициативу. В итоге матч вылился в теннисный марафон, требовавший невероятных затрат сил и энергии. Пьетранджели, натершему ноги до крови, пришлось просить дополнительную минуту во время смены площадки. Тем не менее он все-таки обошел чилийца со счетом 3–6, 6–3, 6–4, 4–6, 6–3. В те годы Никола не было равных на грунте.

После двух триумфов на Открытом чемпионате Франции ему еще дважды удавалось выйти в Париже в финал, где его противником снова и снова оказывался легендарный Маноло Сантана. Итальянец Пьетранджели и испанец Сантана были сильнейшими теннисистами Европы в период между взлетом Фреда Перри в 1930-х годах и восхождением на пьедестал Бьорна Борга в 1970-е. Маноло Сантана происходил из самой обычной семьи и начинал как бол-бой, прислуживая мадридским богачам. Как теннисист он формировался на грунте, но сумел приноровиться и к травяному покрытию, выиграв финал Уимблдона в 1966 году в поединке с американцем Деннисом Ралстоном. Пройдет еще сорок лет, прежде чем второй испанец, Рафаэль Надаль, снова возьмет кубок Уимблдона.

Сантана изобрел удар, которого до этого никто не применял: крученая свеча, настоящее смертоносное оружие против атак австралийцев и американцев, в сочетании с мощнейшим ударом справа. Никола Пьетранджели связывали с Маноло узы крепкой дружбы, также как и с Орландо Сиролой. Неслучайно, когда в 1961 году Сантана выиграл финал «Ролан Гаррос» со счетом 6–2 в пятом сете, он обнял и долго не отпускал друга Никола, плача у него на плече. В том финале Пьетранджели вел в двух сетах и был в шаге от своего третьего титула в Париже. Сцена между двумя друзьями, исполненная трогательного благородства, навсегда останется олицетворением их крепкой дружбы, которую не омрачил и еще один финал «Ролан Гаррос» 1964 года, когда испанец снова выиграл у итальянца после упорной борьбы, завершившейся со счетом 7–5 в четвертом сете.

Такие же крепкие отношения, как с Маноло, связывали Никола и с Орландо Сиролой. Царившее между ними взаимопонимание помогло создать великолепный тандем. В парном разряде они вышли в финал Уимблдона в 1956 году, где потерпели поражение в трех сетах от легендарных Хоуда и Розуолла, а три года спустя завоевали кубок «Ролан Гаррос», обойдя в финале сильнейших соперников – Эмерсона и Фрейзера.

Адриано Панатто тоже успешно выступал в парном разряде вместе с Паоло Бертолуччи. Это была легендарная пара, идеальный дуэт, необыкновенно талантливый и сыгранный: именно их тандем решил судьбу Кубка Дэвиса 1976 года, доставшегося Италии. Отмечу, что могу быть необъективен по отношению к Паоло Бертолуччи. Нам не раз приходилось вместе комментировать разные турниры, сначала на «Стриме» [10], потом на «Скай спорт». Как и на корте, в комментаторской тоже разыгрывается своего рода парная игра. Мы с полуслова понимали друг друга, чувствуя, когда уместнее промолчать, когда следует подчеркнуть красоту технического приема или объяснить, почему игрок совершил ошибку. Мы не кривили душой, честно признавая, если игра была слабой. Мы прекрасно помнили слова Рино Томмази [11]: «Если матч плохой, так и говори: это же не ковер, который тебе надо продать во что бы то ни стало».

В конце девяностых Рино Томмази и Джанни Клеричи работали на «ТЕЛЕ+» [12], а мы с Паоло Бертолуччи на «Стриме». Мы по очереди ездили на крупные турниры, а позднее, после слияния двух этих телекомпаний в 2002 году, оказались все вместе в одной команде на «Скай спорт». Это был один из самых прекрасных и захватывающих периодов в нашей комментаторской карьере. Паоло отлично разбирается в тактике. Посмотрев одну, максимум две игры нового теннисиста, он, словно на рентгеновском снимке, видит весь его технический арсенал. Он всегда на шаг впереди, и в этом существенная разница между комментаторами, которые никогда не играли в теннис, и теми, кто родился и вырос на корте. Это чувствуется сразу. Точно так же сразу обращаешь внимание, как Паоло умеет найти объяснение тем переживаниям или разочарованиям, которые сопровождают каждую подачу и ответный удар теннисиста; всегда есть нюансы, понятные только тем, кто сам участвовал в соревнованиях.