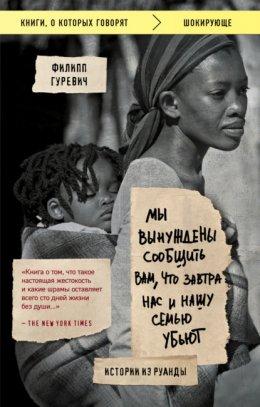

Читать онлайн Мы вынуждены сообщить вам, что завтра нас и нашу семью убьют. Истории из Руанды

- Автор: Филипп Гуревич

- Жанр: Документальная литература, Зарубежная публицистика

Philip Gourevitch

We Wish to Inform You that Tomorrow We Will Be Killed with Our Families: Stories From Rwanda

WE WISH TO INFORM YOU THAT TOMORROW WE WILL BE KILLED WITH OUR FAMILIES. Copyright © 1998 by

Philip Gourevitch. All rights reserved.

© Мельник Э., перевод на русский язык, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Отзывы о книге

«Мы вынуждены сообщить вам, что завтра нас и нашу семью убьют»

«С мест массовых убийств в Африке молодой Филипп Гуревич ведет репортаж, который характеризует его как главного преемника немногих великих корреспондентов, рисковавших своей жизнью и безопасностью, дабы донести мрачные истины до мира, не желающего их знать. Подобно величайшим военным журналистам, он поднимает у самых врат преисподней знамя человечности – символ здравого смысла, спокойного нравственного авторитета, блестящего юмора. Он обладает умом ученого наряду с наблюдательностью хорошего романиста, а уж пишет – божественно. Эта книга рекомендует его как автора, равного Майклу Герру, Рышарду Капущинскому и Тобиасу Вулфу. Полагаю, нет пределов тому, что мы можем от него ожидать».

Роберт Стоун

«Замечательная… пламенная и авторитетная работа. Гуревич сочетает бесстрастный и обоснованный отчет о руандийской катастрофе с размышлениями о ее духовной значимости».

Дэвид Рифф,The New Republic

«Важная веха в зарубежном репортаже, хроника зла, которой найдется мало равных со времен «Сердца тьмы» Джозефа Конрада… Захватывающее повествование [Гуревича] следовало бы ввести в программу обязательного чтения».

Джонатан Рэндол,The Washington Post Book World

«Ошеломительно… После прочтения этой незабываемой книги уже невозможно по-старому относиться к человеческим обществам, людям и себе».

Рональд Стил

«Книга Гуревича входит в число лучших образцов журналистики нравственного свидетельства».

Ланс Морроу,Time

«Захватывающе!»

Джефри Уиткрофт,The Wall Street Journal

«Потрясающий анализ происхождения геноцида, бесчеловечных ужасов, которые могут стать результатом политической манипуляции и извращенной мифологии. Книга Гуревича – это мощное обвинительное заключение равнодушию, упорствованию в заблуждениях и трусости так называемых великих держав и возглавляемых ими международных организаций при столкновении с геноцидом в маленькой далекой стране».

Сэр Брайан Уркхарт

«Шокирующий и важный… ясный и уравновешенный… тон этой книги тщательно выверен и человечен».

Майкл Пирсон,Atlanta Journal-Constitution

«Поразительно… [Гуревич] мастерски вкладывает рассказ о чудовищности массовых убийств в уста живых людей и населяет его правдивыми жизненными историями».

Марк Гевиссер,Newsday

«Суровое, но прекрасное нравственное суждение».

The New Yorker

«Вдумчивая, прекрасно написанная и значительная… та самая книга, которую хочется не просто дать почитать друзьям, но и настоять на ее прочтении, потому что содержащиеся в ней сведения безмерно важны».

Франсин Проуз,Elie

«Необычайно… насыщенное произведение… Гуревич – нравственно чуткий автор, и лучше всего у него получается выслушивать обычных руандийцев, особенно переживших геноцид, и стараться осмыслить их истории. Эти голоса пронизывают книгу и настойчиво преследуют читателя после ее прочтения».

Джордж Пэкер,The Nation

«Литературная журналистика в своем лучшем проявлении».

Джон Корри,The American Spectator

«Изумительная хроника… Автор книги берется за невообразимое и делает его ужасающе, неотвратимо реальным. По одной только этой причине книгу следовало бы прочесть самой широкой аудитории».

Майкл Марен,The Village Voice Literary Supplement

Децимация означает убийство каждого десятого жителя – и за весну и начало лета 1994 г. программа массовых убийств сократила население Республики Руанда на одну десятую. Хотя это истребление было «низкотехнологичным» – в основном убивали с помощью мачете, – проведено оно было с головокружительной быстротой: из прежнего числа жителей, составлявшего около 7,5 миллиона, по крайней мере 800 тысяч человек были убиты за каких-то сто дней. Сами руандийцы нередко говорят о миллионе смертей – и, возможно, их сведения точнее. Это было наиболее эффективное массовое истребление со времен бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Введение

В небольшом южном горном городе Гиконгоро вечером отключили электричество; бар «Гест Хаус» был освещен полудюжиной свечей, и в глазах трех солдат, пригласивших меня выпить пива, метались блики оттенка красного апельсина. Единственный бокал передавался по кругу, и мне предстояло отпить из него последним – ритуал, показывающий, что травить гостя не собираются. Солдаты были слишком пьяны для беседы, но затесавшийся в их компанию штатский, мужчина в блестящем черном тренировочном костюме, похоже, был полон решимости продемонстрировать свою трезвость. Он сидел с напряженно выпрямленной спиной, сложив руки на груди, и глаза его застыли в жестком прищуре, высокомерном и оценивающем. Он спросил, как меня зовут, на жестком, невыразительном «роботизированном» английском, точно и резко выговаривая каждый слог.

Я ответил:

– Филипп.

– Ага! – Он сжал мою ладонь. – Как у Чарльза Диккенса.

– Там был Пип, – поправил я.

– «Большие надежды», – старательно выговорил он. Выпустил мою руку. Поджал губы и уставился на меня серьезным, без тени юмора взглядом. – Я – пигмей из джунглей. Но я учился английскому у англиканского епископа.

Свое имя он так и не назвал. Солдат, сидевший рядом со мной, который все клонился вперед, опираясь на магазин своего автомата, перевернутого «кверху брюхом», вдруг задремал и сложился пополам, потом вздрогнул, проснулся, улыбнулся и глотнул еще пива. Пигмей не обратил на него внимания.

– У меня есть убеждение, – объявил он. – Я верю в принцип хомо сапиенс. Ты меня понимаешь?

Я рискнул высказать догадку:

– Вы имеете в виду, что все человечество – единое целое?

– Такова моя теория, – кивнул пигмей. – Таков мой принцип. Но у меня есть проблема. Я должен жениться на белой женщине.

– Ну почему бы и нет… – пожал я плечами. Потом, немного подумав, добавил: – Но зачем, раз уж все мы одинаковы? Кому какое дело, какого цвета кожа у вашей жены?

– Она должна быть белой, – сказал пигмей. – Только белая женщина способна понять мой универсальный принцип хомо сапиенс. Я не должен жениться на негритянке. – Неподдельное отвращение, с которым он произнес последнее слово, побудило меня согласиться с ним (ради этой самой будущей жены). – Это моя проблема, – продолжал он. – Как мне достичь этой цели? У тебя есть такая возможность. У меня – нет. – Он обвел взглядом темный, почти пустой зал и протянул вперед раскрытую ладонь. На его лице появилось кислое выражение привычной разочарованности, и он вопросил: – Как мне познакомиться с белой женщиной? Как мне найти себе белую жену?

Его вопрос был не таким уж риторическим. Я вошел в этот бар вместе с одной датчанкой, которую потом потерял из виду; она ушла спать – но оставила по себе впечатление; полагаю, пигмей хотел, чтобы я свел его с ней.

– У меня есть идея, – сказал он. – Нидерланды. Тот епископ, мой учитель, объехал весь мир. По мне, Нидерланды – просто плод воображения. Но для меня это реально.

Я рассказываю об этом эпизоде здесь, в самом начале, потому что эта книга – о том, как люди воображают себя и друг друга, и о том, как мы воображаем себе свой мир. За год до моего знакомства с этим пигмеем руандийское правительство избрало новый политический курс, согласно которому всех представителей народности хуту (составляющей большинство населения страны) призвали убивать каждого, кто принадлежит к меньшинству тутси. Правительство и большинство его подданных воображали, что, истребив народ тутси, они смогут сделать мир лучше, и следствием стали массовые убийства.

Казалось, стоило нам только раз вообразить что-то, как это мгновенно навалилось на нас со всех сторон – а мы по-прежнему могли это лишь воображать. Вот что более всего изумляет меня в человеческом существовании – странная потребность воображать то, что на самом деле реально происходит. В те месяцы массовых убийств 1994 г., пока я следил за новостями из Руанды, и позднее, читая принятые ООН решения (впервые в ее истории) употреблять слово «геноцид» для описания того, что произошло, – я неоднократно вспоминал эпизод из книги Конрада «Сердце тьмы», когда главный герой и рассказчик Марлоу возвращается в Европу, и его тетка, увидев, насколько он истощен, суетится по поводу его здоровья. «Но не силы мои нуждались в подкреплении, – говорит Марлоу, – а моему воображению требовалось утешение».

По возвращении из Африки я взял это состояние Марлоу за свою отправную точку. Я хотел знать, как руандийцы воспринимают то, что случилось в их стране, и как им удается оправляться от последствий катастрофы. Слово «геноцид» и образы безымянных и бессчетных смертей очень многое оставляли воображению.

Я начал ездить в Руанду в мае 1995 г. и вскоре после первого же приезда познакомился с тем пигмеем из Гиконгоро. Я бы и не догадался, что он пигмей: его рост составлял почти 5,5 футов[1]. Заявляя о своей этнической принадлежности, он, казалось, проводил черту между собой и хуту с тутси и общался со мной как такой же чужак здесь, как и я сам – сторонний наблюдатель. И все же, хотя пигмей ни слова не говорил о геноциде, после разговора с ним у меня сложилось впечатление, что именно геноцид и был настоящим предметом нашего разговора. Наверное, теоретически в Руанде можно было бы разговаривать о чем-то другом, но у меня ни разу не случалось ни с кем сколько-нибудь серьезной беседы, не затрагивавшей геноцид – хотя бы негласно, как точка отсчета, из которой шло все прочее понимание и непонимание.

В словах того пигмея о Homo sapiens я слышал подтекст. Пигмеи были первыми обитателями Руанды, лесным народом, на который и хуту, и тутси смотрели свысока как на исчезающее туземное племя. В доколониальной монархии пигмеи служили придворными шутами, а поскольку королями Руанды были тутси, память об этой роли их предков означала, что во время геноцида пигмеев порой предавали смерти как приспешников роялистов, а в других районах ополченцы-хуту вербовали их в качестве насильников над женщинами тутси, чтобы добавить к этим издевательствам над тутси еще оттенок глумления – племенной.

Вполне вероятно, англиканский епископ, который был наставником человека, встреченного мною в баре «Гест Хаус», рассматривал обучение столь оригинального дикаря как особое испытание, подтверждающее миссионерскую догму о том, что все мы – Божьи чада. Но, пожалуй, пигмей усвоил его уроки слишком хорошо. Ясно было, что, на его взгляд, единство человечества было не доказанным фактом, а лишь теорией, принципом – позицией того белого священника. Он принял эту теорию всей душой, как приглашение, – но обнаружил, что у него есть неприступные ограничения, во имя универсализма ОН НАУЧИЛСЯ ПРЕЗИРАТЬ СВОЙ НАРОД И ДЖУНГЛИ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫШЕЛ, И ЛЮБИТЬ САМОГО СЕБЯ ЗА ПРЕЗРЕНИЕ к этому наследию. И пришел к выводу, что белая жена – недостающее звено, необходимое для доказательства его теории, но невозможность такого союза подвергала его веру серьезному испытанию.

Я попытался сгладить разочарование пигмея, сказав, что даже для белых мужчин, окруженных белыми женщинами – даже в Нидерландах, – поиски партнерши-единомышленницы могут оказаться непростой задачей.

– Я говорю об африканках, – возразил он. – Африканки – это отстой. – И впервые на его губах появилась кривая усмешка. – Есть такой роман, – продолжал он. – Книга «Грозовой перевал». Догоняешь? Это и есть моя большая теория. Не важно, кто ты – белый, желтый, зеленый или черный африканский негр. Концепция – это хомо сапиенс. Европейцы – они в продвинутом технологическом состоянии, а африканцы на более примитивной стадии технологии. Но все человечество должно объединиться вместе в борьбе против природы. Это принцип «Грозового перевала». Это миссия хомо сапиенс. Согласен?

Я кивнул:

– Продолжай.

– Человечество изо всех сил старается победить природу, – увлеченно продолжал пигмей. – Это единственная надежда. Это единственный путь к миру и восстановлению согласия – все человечество как одно целое против природы.

Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, и умолк. Через некоторое время я проговорил:

– Но ведь человечество – тоже часть природы.

– Именно, – кивнул пигмей. – Именно в этом вся проблема.

Часть первая

Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее – он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!»

Платон, «Государство»

Глава 1

В провинции Кибунго, что в восточной части Руанды, посреди болот и пастбищ у границы с Танзанией, есть скалистая гора под названием Ньярубуйе, где стоит церковь, в которой множество тутси были убиты в середине апреля 1994 года. Через год после этой бойни я отправился в Ньярубуйе вместе с двумя военными офицерами-канадцами. Мы летели в утренней дымке на вертолете ООН низко над холмами, чьи склоны густо покрывали банановые деревья, похожие на зеленые вспышки сверхновых звезд. Некошеные травы ложились под вихревыми потоками, когда мы высаживались в центре дворика приходской школы. Рядом с нами материализовался одинокий солдат со своим «Калашниковым» и пожал нам руки с угловатой, стеснительной официальностью. Канадцы предъявили разрешительные документы для нашего визита, и я переступил порог, входя в распахнутые настежь двери класса.

Пол устилали по крайней мере пятьдесят в основном разложившихся трупов, распиравших надетую на них одежду. Их пожитки были разбросаны вокруг и растоптаны. Тут и там по полу раскатились разрубленные мачете черепа.

Мертвецы выглядели… как изображения мертвецов. Они не пахли. Над ними не жужжали мухи. Их убили тринадцать месяцев назад, да так и бросили. Местами поверх костей торчали клочья кожи, и многие кости лежали отдельно от тел, отрубленные убийцами или растащенные мародерами – птицами, собаками, насекомыми. Лучше сохранившиеся фигуры сильнее напоминали людей, которыми были когда-то. Возле двери лежала женщина в накидке из ткани в цветочек. Ее лишенные плоти тазовые кости торчали кверху, кости ног были слегка разведены в стороны, и между ними виднелся скелетик ребенка. В туловище зияла впадина. Ребра и позвоночник выглядывали сквозь расползавшуюся ткань. Голова ее была запрокинута, рот открыт: странная картина – наполовину мука, наполовину вечный сон.

Я никогда прежде не бывал среди мертвых. Что делать? Смотреть? Да. Полагаю, мне хотелось на них смотреть; я и приехал для того, чтобы увидеть их – мертвецов, оставленных в Ньярубуйе незахороненными в мемориальных целях, – и вот они передо мной, такие сокровенно обнаженные. Я уже знал, что произошло в Руанде, уже верил в реальность случившегося. Однако смотреть на эти дома и эти тела, вслушиваться в безмолвие этого места – с его величественной базиликой в итальянском стиле, которая стояла там, заброшенная; с купами изысканных, декадентских, удобренных смертью цветов, пышно цветущих над трупами, – это по-прежнему оставалось до странности невообразимым. Я имею в виду – все равно приходилось это воображать.

ПОЛАГАЮ, ТЕ МЕРТВЫЕ РУАНДИЙЦЫ ОСТАНУТСЯ со мной НАВСЕГДА. Именно ради этого я чувствовал себя обязанным приехать в Ньярубуйе: чтобы они остались со мной – не их переживания, но мое собственное переживание в тот момент, когда я на них смотрел. Они были убиты там, и они были мертвы там. Что еще можно было увидеть с первого взгляда? Распухшую от дождевой воды Библию, лежавшую поверх одного трупа, и разбросанные вокруг небольшие плетеные из соломы венки (такие венки надевают на голову руандийские женщины, чтобы смягчить тяжелые грузы, которые они носят на макушке), и кувшины для воды, и теннисную туфлю фирмы «Конверс», каким-то образом застрявшую в чьих-то тазовых костях.

Тот солдат с «Калашниковым» – сержант Франсис из Руандийской патриотической армии, урожденный тутси, чьи родители бежали в Уганду вместе с ним, тогда еще мальчишкой, после похожих, но менее обширных массовых убийств в начале 1960-х, который с боями пробился на родину в 1994 г. и увидел ее такой, – сказал, что мертвецы, лежавшие в этом классе, были в основном женщинами, которых вначале насиловали, а потом убивали. У сержанта Франсиса были высокие, крутые девчачьи бедра, он ходил и стоял, отклячивая зад, – это была странно целеустремленная поза, с наклоном вперед, энергичная. Он был одновременно откровенен и строго официален. В его английском чувствовалась педантичная резкость военной муштры, и после того, как он сказал мне, на что я смотрю, я перевел взгляд на собственные ноги. Рядом с ними в грязи лежал заржавленный топор.

За пару недель до приезда сюда в заирском городке Букаву, на гигантском рынке при лагере беженцев, который дал приют многим руандийским ополченцам-хуту, я видел, как мужчина забивал корову с помощью мачете. Он был настоящим специалистом в своей работе, наносил размашистые и точные удары, сопровождавшиеся резкими отрывистыми звуками. Во время геноцида у убийц был боевой клич: «Делай свою работу!» И я видел, что это действительно работа – тяжелый мясницкий труд. Требовалось много ударов топором – два, три, четыре, а то и пять сильных ударов, – чтобы перерубить коровью ногу. А сколько ударов нужно, чтобы четвертовать человека?

Учитывая чудовищную огромность стоящей задачи, соблазнительно поспекулировать на темы теорий коллективного безумия, мании толпы, лихорадки ненависти, прорвавшейся массовым преступлением в порыве страсти, вообразить слепую оргию толпы, каждый член которой убил одного-двух человек. Но в Ньярубуйе и тысячах других местечек этой крохотной страны на протяжении нескольких месяцев 1994 года сотни тысяч хуту работали убийцами посменно. Всегда находилась следующая жертва, и следующая после следующей. Что поддерживало их потом – после неистовства той первой атаки, посреди чисто физического истощения и грязи всего этого?

Тот пигмей из Гиконгоро говорил, что человечество – часть природы и что мы должны идти против природы, чтобы ладить друг с другом и обрести мир. Но и массовое насилие тоже должно быть организованным; оно не возникает бесцельно. Даже у бунтов и восстаний есть план, и великое и непрерывное уничтожение требует великой целеустремленности. Его должно считать средством достижения нового порядка – и хотя идея, стоящая за этим новым порядком, может быть преступной и объективно крайне глупой, она должна также быть притягательно простой и в то же время абсолютной. Для идеологии геноцида характерны все эти черты, и в Руанде она имела хождение под откровенным именем – «Власть хуту». Тем, кто принимается систематически истреблять целый народ – пусть даже сравнительно небольшую и не оказывающую сопротивления группу населения, составляющую, быть может, миллион с четвертью мужчин, женщин и детей, такую, как тутси в Руанде, – жажда крови, безусловно, на руку. Но проектировщикам и исполнителям такой бойни, как эта, за классной дверью, у порога которой я стоял, вовсе не обязательно наслаждаться убийством; они могут даже считать его делом неприятным. Обязательно лишь желать смерти своих жертв. Они должны желать ее настолько сильно, чтобы считать их гибель необходимостью.

Так что на долю моего воображения оставалось еще многое, когда я вошел в тот школьный класс и стал, осторожно переставляя ноги, бродить среди останков, эти мертвецы и их УБИЙЦЫ БЫЛИ СОСЕДЯМИ, ОДНОКЛАССНИКАМИ, КОЛЛЕГАМИ, ИНОГДА ДРУЗЬЯМИ, даже родственниками. Погибшие видели, как из их будущих убийц готовили ополченцев, за считаные недели до своей кончины, и было хорошо известно, что те готовятся убивать тутси; это было объявлено по радио, это было напечатано в газетах, люди открыто говорили об этом. За неделю до бойни в Ньярубуйе убийства начались в Кигали, столице Руанды. А те представители хуту, которые осмеливались высказываться против идеологии «Власти хуту», были публично объявлены «пособниками» тутси и оказались в числе первых убитых, когда истребление начало набирать силу. В Ньярубуйе, когда тутси спросили бургомистра, сторонника «Власти хуту», как им спастись, тот посоветовал им искать убежища в церкви. Они так и сделали, а спустя несколько дней бургомистр пришел их убивать. Он пришел во главе отряда солдат, полицейских, ополченцев и деревенских жителей; он раздавал оружие и приказы, чтобы работа была сделана хорошо. Больше от бургомистра ничего не требовалось, но говорят, что он тоже собственноручно убил нескольких тутси.

Убийцы в Ньярубуйе трудились весь день. Вечером они подрезали тем, кого не успели убить, ахилловы сухожилия и отправились за церковь, где над большими кострами жарились туши скота, отобранного у их жертв, – пировать и пить пиво. (Бутылочное пиво, банановое пиво… может быть, руандийцы пьют и не больше, чем остальные африканцы, но потребляют чудовищное количество пива в любое время суток.) А поутру, еще не протрезвевшие после недолгого сна, под вопли своих жертв убийцы в Ньярубуйе вернулись к работе и снова стали убивать. День за днем, минуту за минутой, один тутси за другим; так они трудились по всей Руанде. «Это был процесс», – сказал сержант Франсис. Я теперь вижу, что это произошло, мне рассказывали, что да как, и спустя почти три года поездок по Руанде и выслушивания рассказов руандийцев я могу рассказать вам, как это было, – и расскажу. Но ужас всего этого – идиотизм, бессмысленность, вопиющая несправедливость – не перестает быть неописуемым и беспредельным.

Полагаю, как и Леонтий, молодой афинянин из «Государства» Платона, вы читаете это, потому что вам хочется взглянуть поближе, – и тоже испытываете отвращение к собственному любопытству. Вероятно, исследуя эту крайность вместе со мной, вы надеетесь обрести некое понимание, некий инсайт, озарение, некий проблеск самопознания: мораль, урок или намек на то, как надо вести себя в этом мире, – какую-то информацию в этом роде. Я не сбрасываю со счетов и эту возможность, но, когда речь идет о геноциде, вы уже умеете отличать правильное от неправильного. Наиболее веская причина, которую я могу привести в пользу пристального изучения руандийских историй, заключается в том, что игнорирование их делает для меня еще более дискомфортным бытие и мое место в нем. Этот ужас – как таковой – интересует меня лишь в такой мере, в какой точные воспоминания о преступлении необходимы для понимания его истоков.

Боюсь, должен признаться, что мертвецы в Ньярубуйе были прекрасны. От этого никуда не денешься. Скелет – вещь красивая. Хаотичность этих упавших тел, странное спокойствие их грубой обнаженности – здесь череп, там рука, согнутая в каком-то необъяснимом жесте, – все эти вещи были красивы, и красота их лишь усугубляла оскорбительность этого места. Я не мог остановиться ни на какой значимой реакции: отвращение, тревога, скорбь, печаль, стыд, непонимание – все это, безусловно, присутствовало, но ничто не было по-настоящему значимым. Я просто смотрел и фотографировал, потому что не знал, действительно ли я видел то, что видел, когда видел это; а еще мне нужен был предлог, чтобы вглядываться чуть пристальнее.

Мы прошли первый класс насквозь до его дальней стены. За ней был другой, и третий, и еще, и еще… Все они были выстланы мертвыми телами, и другие тела были разбросаны в траве, и в траве же лежали раскатившиеся черепа – в траве густой и на удивление зеленой. Ступив во двор, я услышал хруст. Пожилой полковник-канадец, который шел передо мной, споткнулся, и я увидел, хотя он сам этого не заметил, что его подошва поскользнулась, проехавшись по черепу, и проломила его. Впервые за все время в Ньярубуйе мои чувства сфокусировались, и я ощутил несильную, но явственную злость на этого человека. ПОТОМ УСЛЫШАЛ ЕЩЕ ОДИН ХРУСТ И ПОЧУВСТВОВАЛ ВИБРАЦИЮ ПОД НОГОЙ. Я ТОЖЕ НАСТУПИЛ НА ЧЕРЕП.

Руанда – страна живописная. В ее центральной части спиральная последовательность крутых, покрытых тесно лепящимися друг к другу террасами склонов расходится от маленьких придорожных селений и одиночных компаундов. Глубокие борозды в красноземе и жирном черном суглинке отмечают свежеобработанные мотыгами участки; эвкалиптовые деревья вспыхивают серебром на фоне ярко-зеленых чайных плантаций; повсюду растут банановые деревья. Руанда представляет бесчисленные вариации на тему холмов: зубчатые, покрытые тропическими лесами; гребни с покатыми плечами; волнистые низменности; широкие возвышенности саванны; вулканические пики, острые, как подпиленные зубы. В сезон дождей бегут по небу огромные, низкие, быстрые тучи, туманы льнут к высокогорным долинам, молнии сверкают сквозь мрак ночи, а днем земля сияет глянцем. После ливней небо становится выше, почва растрескивается под неизменным знойным маревом сухого сезона, и в саваннах парка Акагера лесные пожары зачерняют холмы.

Однажды, когда я возвращался в Кигали с юга, машина взобралась на возвышение между двумя извилистыми долинами, все ветровое стекло заполнил вид туч с пурпурным подбрюшьем, и я спросил водителя Жозефа, который вез меня, понимают ли руандийцы, в какой прекрасной стране они живут.

– Прекрасной? – переспросил он. – Ты так думаешь? После всего, что здесь случилось?

Здешние люди – нехорошие люди. Будь люди хорошими, и страна могла бы быть ничего себе.

Джозеф рассказал мне, что его брат и сестра были убиты, и прищелкнул языком о зубы, издав тихий шипящий звук.

– Эта страна пуста, – сказал он. – Пуста!

Не хватало здесь не только тех, кто умер. Геноцид был остановлен Руандийским патриотическим фронтом – повстанческой армией, возглавляемой тутси, ставшими беженцами после прежних преследований. И когда летом 1994 г. РПФ перешел в наступление по всей стране, около двух миллионов хуту бежали, сделавшись изгнанниками по велению тех же лидеров, которые призывали их убивать. Однако я, вновь прибывший, не мог нигде увидеть ту пустоту, которая делала Джозефа слепым к красоте Руанды (за исключением некоторых сельских областей на юге, где после массового исхода хуту лишь растения джунглей засевали своими семенами поля подле разваливающихся саманных хижин). Да, здесь были расплющенные снарядами здания, сожженные усадьбы, расстрелянные фасады и изрытые воронками дороги. Но это были опустошения, причиненные войной, а не геноцидом, и к лету 1995 г. большая часть мертвецов была похоронена. За пятнадцать месяцев до этого Руанда была самой густонаселенной страной в Африке. Теперь работа убийц выглядела как раз такой, какой ее и задумывали, – невидимой.

Время от времени обнаруживали и раскапывали массовые захоронения; останки переносили в новые, подобающим образом освященные братские могилы. Однако даже обнажавшиеся порой кости, даже невообразимое число калек и людей с уродливыми шрамами, даже сверхизобилие переполненных сиротских домов нельзя было воспринять как доказательство того, что случившееся с Руандой было попыткой стереть с лица земли целый народ. Это были всего лишь истории людей.

– Каждый выживший гадает, почему он остался жив, – говорил мне Аббе Модесте, священник кафедрального собора в Бутаре, втором по величине городе Руанды. Аббе Модесте несколько недель прятался в ризнице, питаясь облатками, прежде чем перебраться сначала под письменный стол в своем кабинете и, наконец, на чердак соседнего дома, где жили монахини. Очевидным объяснением его спасения было то, что на помощь пришел РПФ. Но РПФ добрался до Бутаре только в начале июля, а примерно 75 % тутси в Руанде были убиты уже к началу мая. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ГЕНОЦИД ПОЛНОСТЬЮ УДАЛСЯ: ТЕМ, НА КОГО ОН БЫЛ НАЦЕЛЕН, УЖЕ НЕ СМЕРТЬ, А ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ СЛУЧАЙНОЙ ПРИХОТЬЮ СУДЬБЫ.

– В моем доме убили 18 человек, – говорил Этьен Нийонзима, бывший бизнесмен, который стал депутатом Национальной Ассамблеи. – Все было полностью разрушено – дом размером 55 на 50 метров. В нашей округе убили 647 человек. Их еще и пытали. Надо было видеть, как их убивали. Они точно знали число живущих в каждом доме, ходили по домам с красной краской и отмечали дома всех тутси и умеренных хуту. Моя жена была у подруги, в нее дважды выстрелили. Она осталась жива, вот только… – он на мгновение умолк, – у нее нет рук. Другие, кто был с ней, убиты. Ополченцы бросили ее умирать. В Гитараме были истреблены все ее родственники – 6 5 человек.

Сам Нийонзима в то время скрывался. Только через три месяца после расставания с семьей он узнал, что жена и четверо их детей выжили.

– В общем, – сказал он, – одному моему сыну раскроили голову мачете. Не знаю, что с ним сталось. – Его голос задрожал и прервался. – Он исчез. – Нийонзима прищелкнул языком и продолжал: – Но другие до сих пор живы. Честно говоря, я вообще не понимаю, как сумел спастись.

Лоран Нконголи приписывает чудо своего спасения Провидению, а также добрым соседям, одной старухе, которая сказала: «Беги, мы не хотим видеть твой труп». Нконголи – юрист, он стал вице-президентом Национальной Ассамблеи после геноцида – крепкий мужчина, предпочитающий двубортные пиджаки и яркие галстуки. Свой рассказ он сопровождал энергичными, решительными жестами. Но перед тем как воспользоваться советом соседки и в конце апреля 1994 г. бежать из Кигали, по его собственным словам, он «примирился со смертью»:

– Я примирился со смертью. В определенный момент это случается. Да, надеешься, что умрешь не самой жестокой смертью, но все равно знаешь, что умрешь. Надеешься, что погибнешь не от мачете, а от пули. Если ты был готов заплатить, всегда можно было попросить, чтобы тебя застрелили. Смерть стала чем-то почти нормальным – смирением перед судьбой. Человек терял волю к борьбе. Здесь, в Касьиру (районе Кигали), были убиты четыре тысячи тутси. Солдаты согнали их сюда и велели сесть на землю, потому что собирались забросать их гранатами. И люди сели.

– Руандийская культура – это культура страха, – продолжал Нконголи. – Я помню, как они просили. – Он заговорил писклявым голосом, на лице его отразилось отвращение: – «Дайте только нам помолиться, потом убивайте» или «Я не хочу умирать на улице, я хочу умереть в собственном доме». – И он вернулся к обычному тону: – Если ты настолько покорен и покорён, ты, считай, уже мертв. Это показывает, что геноцид готовился очень долго. Я презираю этот страх. ЭТИ ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА были психологически ПОДГОТОВЛЕНЫ, ОНИ ЖДАЛИ СМЕРТИ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО БЫЛИ ТУТСИ. ИХ УБИВАЛИ ТАК ДОЛГО, ЧТО ОНИ УЖЕ БЫЛИ МЕРТВЫ.

Я напомнил Нконголи, что, несмотря на всю его ненависть к страху, он сам примирился со смертью до того, как соседка уговорила его бежать.

– Да, – ответил он. – Я устал от геноцида. Сначала борешься долго-долго, потом устаешь.

Казалось, у каждого руандийца из тех, с кем я разговаривал, был свой любимый вопрос без ответа. Для Нконголи это был вопрос о том, сколько тутси позволили себя убить. У Франсуа-Ксавье Нкурунзизы, юриста из Кигали, чей отец был хуту, а мать и жена – тутси, вопрос был другим: сколько хуту позволили себе убивать? Нкурунзиза избежал смерти лишь благодаря удаче, перемещаясь по стране из одного убежища в другое, и потерял многих родственников.

– Конформность[2] здесь очень глубока, очень развита, – рассказывал он мне. – В руандийской истории все подчиняются властям. Люди почитают власть, и образование здесь не развито. Берешь нищее невежественное население, раздаешь ему оружие и говоришь: «Оно твое. Убивай». Они повинуются. Крестьяне, которым платили за убийства или которых принуждали убивать, в поисках примера для подражания смотрели на людей более высокого социоэкономического положения. Так что люди влиятельные или крупные финансисты часто становились видными фигурами во времена геноцида. Они могут считать, что не убивали, потому что не отнимали жизнь собственными руками, но низы ждали от них приказов. А в Руанде приказ может отдаваться совсем негромко.

Пока я колесил по стране, собирая рассказы об убийствах, мне почти стало казаться, будто негромкие приказы «Власти хуту» сделали нейтронную бомбу устаревшим оружием: вполне достаточно мачете и масу (дубинка, утыканная гвоздями), пары продуманно брошенных гранат и нескольких автоматных очередей.

– Охотиться на врагов призывали всех, – говорит Теодор Ньилинквайя, выживший после массовых убийств в родной деревне Кимбого в юго-восточной провинции Сиангугу. – Но предположим, кто-то один не хочет этого делать. Предположим, этот парень приходит с палкой. Ему говорят: «Нет, возьми масу». Ладно, он берет масу и бежит вместе с остальными, но не убивает. Они говорят: «Ага, он может потом на нас донести. Он должен убивать. Каждый должен помогать убить как минимум одного человека». И таким образом человека, который не убийца, заставляют им стать. А на следующий день это становится для него игрой. Его уже не нужно понукать.

В Ньярубуйе даже маленькие терракотовые вотивные статуэтки[3], стоявшие в ризнице, были методично обезглавлены.

– Они ассоциировались с тутси, – пояснил сержант Франсис.

Глава 2

Если бы вы могли пройти на запад от мемориала массовой резне в Ньярубуйе прямо через всю Руанду из конца в конец, по холмам и болотам, через озера и реки до провинции Кибуе, то прямо перед тем, как нырнуть в огромное внутреннее море, озеро Киву, вы пришли бы в еще одну деревню на вершине холма. Этот холм называется Мугонеро, и его тоже венчает большая церковь. Хотя Руанда – страна в основном католическая, значительную часть провинции Кибуе крестили протестанты, и Мугонеро служит штаб-квартирой миссии адвентистов Седьмого дня. Это место напоминает скорее кирпичный кампус какого-нибудь американского общественного колледжа, нежели африканскую деревню: аккуратные пешеходные дорожки, обсаженные деревьями, соединяют большой храм с меньшей по размеру часовней, школой медсестер, лазаретом и больничным комплексом, который завоевал себе репутацию превосходным медицинским обслуживанием. Именно в этой больнице Самюэль Ндагижимана нашел убежище во время убийств, и хотя одними из первых сказанных им в разговоре слов была фраза «я понемногу забываю», вскоре стало ясно, что забыл он не так много, как ему, наверное, хотелось бы.

Самюэль работал в больнице санитаром. Он получил эту работу в 1991 г., когда ему было 25 лет. Я стал расспрашивать о его жизни в те времена, которые руандийцы называют словом «прежде». Он ответил:

– Мы просто были христианами.

И все. Словно я спрашивал его о ком-то другом, о человеке, с которым он был знаком только шапочно и который его не интересовал. Такое впечатление, будто его первым настоящим воспоминанием были дни начала апреля 1994 г., когда он увидел, как ополченцы хуту открыто проводят занятия по военной подготовке перед зданиями управы в Мугонеро.

– Мы смотрели, как молодые люди каждый вечер выходили на улицу, и об этом говорили по радио, – рассказывал Самюэль. – Выходили только члены партии «Власти хуту», а тех, кто в этом не участвовал, называли «врагами».

6 апреля, через несколько дней после начала этой деятельности, давний диктатор Руанды, президент Жювеналь Хабьяримана, урожденный хуту, был убит в Кигали, и клика лидеров «Власти хуту» из высшего военного командования захватила власть.

– По радио объявили, что люди не должны сниматься с места, – рассказывал Самюэль. – В тот вечер мы видели, как собирались отряды людей, и когда утром шли на работу, видели, как эти отряды во главе с местными лидерами «Власти хуту» организовывали население. Непонятно было, что именно происходит; ясно только, что что-то надвигается.

На работе Самюэль заметил «изменение климата». По его словам, «больше никто ни с кем не разговаривал», и многие его коллеги проводили все свое время на митингах вместе с неким доктором Жераром, который, не скрываясь, поддерживал «Власть хуту». Самюэля это шокировало, потому что доктор Жерар учился в Соединенных Штатах, был сыном президента адвентистской церкви в Кибуе и поэтому обладал огромным авторитетом, был общественным лидером – тем, кто подает пример.

Через несколько дней, окинув взглядом долину, лежащую ниже Мугонеро, Самюэль увидел горящие дома в деревнях вдоль берега озера. Он решил остаться в церковной больнице, пока не закончатся беспорядки, и вскоре туда с той же мыслью стали прибывать семьи тутси из Мугонеро и прилегающих областей. Такова была традиция в Руанде.

– Когда возникали проблемы, люди всегда приходили в церковь, – пояснил Самюэль. – Пасторы были христианами. Люди верили, что в таком месте ничего не может случиться.

И действительно, многие в Мугонеро рассказывали мне, что отец доктора Жерара, президент церкви, пастор Элизафан Нтакирутимана, лично советовал тутси собираться в адвентистском комплексе.

Раненые тутси стекались в Мугонеро со всех берегов озера. Они шли через буш, стараясь избежать бесчисленных блокпостов ополченцев, устроенных вдоль дороги, и приносили с собой все новые вести. Одни рассказывали, что в нескольких милях к северу, в Гишьите, местный бургомистр настолько обезумел в своем нетерпеливом стремлении убивать тутси, что были убиты тысячи уже по дороге, пока он сгонял людей в здание церкви, где добивали оставшихся. Другие рассказывали, как в нескольких милях к югу, в Руаматаму, более десяти тысяч тутси пытались укрыться в городской ратуше, и бургомистр привел к ней полные грузовики полицейских, солдат и ополченцев с огнестрельным оружием и гранатами, которые окружили здание; позади них он выстроил деревенских жителей с мачете – на случай, если кто-то все же ускользнет, когда начнется стрельба, – и действительно, из Руаматаму удалось спастись лишь единицам. Говорили, что один адвентистский пастор и его сын тесно сотрудничали с бургомистром в организации бойни в Руаматаму. Но, возможно, Самюэлю не довелось услышать этот рассказ от встреченных им раненых, которые приходили «с огнестрельными ранениями и с осколками гранат, без руки или без ноги». Он все еще воображал, что Мугонеро могут пощадить.

К 12 апреля, когда в больнице скопилось около двух тысяч беженцев, было отключено водоснабжение. Никто не мог покинуть комплекс; ополченцы и бойцы президентской гвардии окружили его кордонами. Однако, когда доктор Жерар узнал, что среди беженцев было и несколько десятков хуту, он договорился о том, что их позволят эвакуировать. Он также лично запер аптеку, отказал в лечении раненым и больным – «потому что они были тутси», пояснил Самюэль. Выглядывая из окон больницы, превратившейся в место заключения, беженцы видели, как доктор Жерар и его отец, пастор Нтакирутимана, разъезжают на машине среди ополченцев и членов президентской гвардии. И гадали, уж не забыли ли эти люди своего Бога.

Среди тутси в церкви и больнице Мугонеро было несколько адвентистских пасторов, которые быстро взяли на себя привычную пастырскую роль. Когда в больницу пришли двое полицейских и заявили, что их работа – защищать беженцев, пасторы-тутси устроили сбор средств и собрали для самозваных защитников почти четыреста долларов. Несколько дней все было тихо. Потом, ближе к вечеру 15 апреля, полицейские сказали, что должны уйти, потому что на следующее утро больницу будут штурмовать. Они уехали на машине вместе с доктором Жераром, и семь пасторов в больнице посоветовали своим собратьям-беженцам готовиться к концу. Потом они сели и вместе написали письма бургомистру и своему главе, пастору Элизафану Нтакирутимане, отцу доктора Жерара, прося во имя Господа вступиться за них.

– И ответ не заставил себя ждать, – рассказывал Самюэль. – Его объявил доктор Жерар: «В субботу, 16-го, ровно в 9 часов утра вы будете атакованы».

Но окончательно дух Самюэля сокрушил ответ пастора Нтакирутиманы, и он дважды медленно повторил мне слова отца церкви: «Ваша проблема уже нашла свое решение. Вы должны умереть». Один из коллег Самюэля, Манасе Бименьимана, вспоминал ответ Нтакирутиманы несколько иначе. Он сказал, что слова пастора были ТАКОВЫ: «ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСТРЕБЛЕНЫ. ВЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ БОГУ».

Манасе, исполнявший обязанности больничного санитара, заодно служил и домашним слугой у одного из врачей. Он остался в доме врача после того, как ради безопасности препроводил свою жену и детей к беженцам, размещенным в больнице. Около девяти утра субботы, 16 апреля, он кормил собак доктора. Манасе увидел, как доктор Жерар едет к больнице в машине, полной вооруженных людей. Потом до него донеслись звуки пальбы и взрывы гранат.

– Когда собаки услышали крики людей, – рассказывал он, – они тоже заскулили.

Манасе сумел добраться до больницы – пусть это было глупо, но он чувствовал себя беззащитным и хотел быть вместе со своей семьей. Он нашел там пасторов-тутси, которые наставляли беженцев, помогая им готовиться к смерти.

– Я был очень разочарован, – говорил Манасе. – Я ждал, что мы умрем, и мы начали искать хоть что-нибудь, чем можно было бы защитить себя – камни, битые кирпичи, палки. Но все было бесполезно. Люди были слабы. Им нечего было есть. Началась стрельба, и они падали и умирали.

Нападавших было много, вспоминал Самюэль, и они надвигались со всех сторон:

– Они шли от церкви, сзади, с севера и с юга. Мы слышали выстрелы и крики, и они выкрикивали лозунг «Истребляй тутси!». Они начали стрелять в нас, а мы кидали в них камни, потому что больше у нас ничего не было, даже мачете. Мы были голодны, устали, у нас больше суток не было воды. Там были люди с отрубленными руками. Были мертвые. Они убивали людей в часовне и школе, потом в больнице. Я увидел доктора Жерара, увидел, как машина его отца проехала мимо больницы и остановилась у дверей его кабинета. Около полудня мы спустились в подвал. Я был с некоторыми своими родственниками. Другие были уже убиты. Нападавшие начали выламывать двери и убивать, они стреляли и бросали гранаты. Те двое полицейских, которые прежде числились нашими защитниками, теперь были в числе атакующих. Помогали и местные жители. У кого не было огнестрельного оружия, те вооружились мачете или масу. Вечером, около девяти часов, они начали стрелять гранатами со слезоточивым газом. Люди, которые были живы, начинали плакать. Так нападавшие узнавали, где еще остались живые, и могли сразу убить их.

В среднем по стране тутси составляли чуть меньше 15 % населения Руанды, но в провинции Кибуе их было гораздо больше. По приблизительным оценкам, на 6 апреля 1994 г. по меньшей мере каждый третий житель Кибуе был тутси. Спустя месяц большая их часть была убита. Во многих деревнях Кибуе не выжил ни один тутси.

Манасе рассказал мне, что был удивлен, когда услышал, что в Руанде был истреблен «всего миллион людей».

– Да вы посмотрите, сколь многие умерли только здесь (в Мугонеро), сколь многие стали пищей для птиц, – говорил он.

Действительно, погибшие во время геноцида стали знатным угощением для руандийских птиц, но птицы, в свою очередь, помогали живым. Как орлы и стервятники выстраиваются в линию в воздухе перед надвигающейся стеной лесного пожара, чтобы попировать за счет животных, бегущих от огненного ада, так и в Руанде в месяцы истребления тутси стаи канюков, коршунов и воронья, кишевшие над местами массовых убийств, формировали карту страны в небе, отмечая зоны, опасные для людей вроде Самюэля и Манасе, которые уходили в буш, чтобы выжить.

Незадолго до полуночи 16 апреля убийцы, трудившиеся в адвентистском комплексе Мугонеро, устав искать недобитых, отправились мародерствовать в домах погибших. И Самюэль, прятавшийся рядом с убитыми женой и детьми в своем подвале, и Манасе, к собственному изумлению, поняли, что остались живы. Манасе ушел сразу же. Он добрался до ближайшей деревни Мурамби, где присоединился к горстке выживших в других массовых бойнях, которые снова пытались найти убежище в очередной адвентистской церкви. Он говорил, что почти на сутки они обрели покой. А потом приехал доктор Жерар в сопровождении ополченцев. И снова была стрельба, и снова Манасе спасся. На сей раз он забрался высоко в горы в местечко под названием Бисереро, где склоны круты и скалисты, изрезаны пещерами и часто окутаны облаками. Бисереро было единственным местом в Руанде, где тысячи граждан-тутси создали оборону против хуту, пытавшихся убить их.

– Видя, как много нас там, в Бисереро, мы убедились, что не погибнем, – рассказывал Манасе.

И поначалу, по его словам, «убивали только женщин и детей, потому что мужчины сражались». Но со временем погибли и тысячи мужчин.

В долинах, в заваленных трупами деревнях Кибуе, живых тутси было найти крайне трудно. Но убийцы не сдавались. Погоня отправилась в Бисереро, и охотники ехали туда на грузовиках и в автобусах.

– Увидев, насколько сильно сопротивление, они вызвали из дальних мест ополчение, – рассказывал Манасе. – И они не просто убивали. Когда мы были слабы, они экономили боеприпасы и убивали нас бамбуковыми копьями. Они подсекали ахилловы сухожилия и перерезали шеи, но не полностью, и оставляли жертв часами страдать, пока те не умирали, там были кошки И СОБАКИ – И ОНИ ЗАЖИВО ПОЖИРАЛИ ЛЮДЕЙ.

Самюэль тоже пробрался в Бисереро. Он оставался в больнице Мугонеро, «полной мертвецов», до часу ночи. Потом потихоньку выбрался из подвала и, неся на себе «человека, лишившегося ступней», стал потихоньку подниматься в горы.

Рассказ Самюэля о его злоключениях после бойни в больнице, где он работал, был таким же «телеграфным», как и его описание жизни в Мугонеро до геноцида. В отличие от Манасе, он не нашел для себя утешения в Бисереро, где единственным преимуществом защищавшихся были особенности местности. Он пришел к выводу, что быть тутси в Руанде означает умереть.

– Спустя месяц, – подытожил он, – я бежал в Заир.

Чтобы попасть в эту страну, ему пришлось спуститься через густонаселенные области Руанды к озеру Киву и пересечь водоем ночью в пироге – это путешествие было чудовищно опасным, но Самюэль об этом не упомянул.

Манасе же остался в Бисереро.

– Во время сражений, – говорил он мне, – мы настолько привыкли убегать, что, когда кто-то не убегал, это казалось неправильным.

Сражения и бегство придавали Манасе духу, порождая ощущение принадлежности к цели большей, чем одно только его собственное существование. Потом он получил пулю в бедро, и его жизнь снова превратилась в старания остаться в живых. Он обнаружил в горах пещерку – «скалу, где речка уходила под землю и выходила внизу», – и сделал ее своим домом.

– Дни я проводил один, – рассказывал он. – Там были только мертвецы. Трупы падали в речку, и я пользовался ими как мостиком, чтобы по вечерам переходить русло и добираться до других людей.

Так Манасе сумел выжить.

Глава 1

В Руанде хорошие дороги – лучшие в Центральной Африке. Но даже дороги рассказывают повесть о бедствии, постигшем Руанду. Сеть качественных двусторонних гудронированных шоссе, расходящаяся от Кигали, сплетает аккуратную паутину между девятью из десяти столиц провинций Руанды, исключая Кибуе. Дорога на Кибуе представляет собой немощеный хаос, слаломный маршрут из горок с крутыми разворотами, похожими на булавочные головки, чья поверхность состоит то из вытрясающих душу булыжников, то из краснозема, который сначала превращается в глубокую хлюпающую жижу в сезон дождей, а потом под палящим солнцем спекается до каменно-твердых борозд и гребней. То, что дорога к Кибуе в таком состоянии, – не случайность. При старом порядке – «прежде» – тутси называли в Руанде словом инъензи, что означает «тараканы», – и, как вы знаете, в Кибуе их было полным-полно. В 1980-х правительство наняло дорожных строителей из Китая, но дорога к Кибуе стояла последней в очереди на ремонт, а когда ее очередь наконец настала, миллионы долларов, предназначенных на оплату работ, попросту испарились. Так что прекрасная Кибуе, зажатая с востока и запада между горами и озером, обрамленная с севера и юга чащами девственных лесов, так и осталась (вместе с отелем, переполненным праздными китайскими строителями) своего рода экваториальной Сибирью.

70-мильную поездку от Кигали до города Кибуе в норме можно было совершить за три-четыре часа, но нашей компании, передвигавшейся на внедорожниках, потребовалось на это полсуток. Ливень начался сразу, как только мы тронулись в путь – около трех часов пополудни, а к шести, когда слизкая, по колено глубиной глина горного перевала засосала в яму первый из наших автомобилей, мы проделали только половину пути. Стемнело. Тучи волнистого тумана сомкнулись вокруг нас, уплотняя тьму. Мы не видели солдат – десяток мужчин с «Калашниковыми», в шляпах, надвинутых на лбы, тренчах и резиновых сапогах, которые нащупывали себе путь в грязи длинными деревянными посохами, – пока они не постучали в стекла наших машин. И нас отнюдь не утешило то, что они сообщили, – что нам следует погасить огни, собраться в одном автомобиле и сидеть тихо, ожидая, пока нас выручат. Это было в начале сентября 1996 г., более чем два года спустя после геноцида, но ополченцы-хуту по-прежнему почти каждую ночь терроризировали Кибуе.

С одной стороны дорогу стеной подпирала гора, а с другой стороны склон нырял в казавшуюся почти вертикальной банановую плантацию. Дождь утих, превратившись в жемчужную дымку, и я стоял у отведенной нам машины, прислушиваясь к неритмичным «плюх» и «шлеп» водяных капель, отскакивавших от банановых листьев. Им согласно вторили невидимые птицы. Звуки ночи были похожи на ксилофон, и я стоял, напряженно прислушиваясь.

– ИЗ ТЕБЯ ВЫЙДЕТ ОТЛИЧНАЯ МИШЕНЬ, – БУРКНУЛ ОДИН ИЗ СОЛДАТ. Но уж коль скоро вокруг нас держали периметр, я был рад постоять там, на воздухе, на непроходимой дороге, в часто казавшейся мне невозможной стране, прислушиваясь и принюхиваясь – и чувствуя, как натягивается моя кожа от прикосновения той влажной, плывущей полуночи, которая должна быть знакома каждому руандийцу и которую я ни разу еще не ощущал так, всей своей беззащитностью.

Прошел час. Потом из долины внизу донеслись женские вопли. Это был дикий и жуткий звук; так издают воинственный клич голливудские индейцы, улюлюкая, хлопая ладонью по губам. Последовала пауза – ровно такая, какая нужна, чтобы набрать в легкие воздуха, – и тревожный клич раздался снова, теперь выше и быстрее, яростнее. На сей раз, прежде чем у женщины кончилось дыхание, ей стали вторить другие голоса. Вопли расходились в стороны сквозь непроглядную тьму. Я так понял, что на нас нападают, но не стал ничего предпринимать, поскольку не имел представления, что в таких случаях полагается делать.

В считаные мгновения трое или четверо солдат материализовались на дороге и перевалили через обочину, пробираясь вниз сквозь банановые заросли. Непрерывное улюлюканье завязалось узлом вокруг своей фокальной точки, достигло пика громкости и начало стихать, но голос той первой женщины выделялся в нем величественно-непреклонной яростью. Вскоре долина затихла, и вокруг снова раздавался только прежний звон капель по банановым листьям. Прошел еще час. Потом (прямо перед тем, как из Кибуе прибыли машины, чтобы сопроводить мою застрявшую экспедицию туда, где мы смогли бы подремать пару часов до рассвета) солдаты снова выбрались на шоссе, ведя с собой полдесятка оборванных крестьян, вооруженных палками и мачете. В середине толпы шел избитый, запуганный пленник.

Руандиец из моего конвоя расспросил вновь прибывших, потом объявил:

– Этот парень хотел изнасиловать ту женщину, которая кричала. – Тут солдат пояснил, что улюлюканье, которое мы слышали, было общепринятым сигналом тревоги и что оно влекло за собой определенные обязательства. – Если услышишь его, сразу берешься за дело. И бежишь бегом, – сказал он. – Никакого выбора нет. Ты обязан. Если проигнорируешь этот крик, придется отвечать на вопросы. Вот так руандийцы живут в горах. – Он распрямил ладони и стал прикладывать их друг к другу то так, то этак, показывая лоскутное одеяло, на которое разбита здесь земля: участок за участком, на которых каждый дом стоит наособицу от остальных, отделенный своим собственным клочком земли. – Люди здесь живут сообща, хоть и особняком, – объяснил он. – Так что есть ответственность.

Я кричу – ты кричишь. Ты кричишь – я кричу. Все мы бежим бегом, а тот, кто молчит, кто остается дома, должен объясниться. Он что, заодно с преступниками? Он трус? И на кого ему рассчитывать, когда он закричит сам? Это просто. Это нормально. Это – общество.

Эта система показалась мне очень даже завидной. ЕСЛИ ВАМ ВЗДУМАЕТСЯ ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ РАССЧИТЫВАТЬ, ЧТО ВАС УСЛЫШАТ? ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ ТРЕВОЖНЫЙ КЛИЧ, ДОБАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ К НЕМУ СВОЙ голос, спешите ли на помощь? Часто ЛИ предотвращают таким способом изнасилования и ловят насильников в вашей местности? Я был глубоко впечатлен. Но что, если эту систему общественных обязательств переворачивают с ног на голову, так что убийство и насилие становятся нормой? Что, если невинность становится преступлением, а человека, защищающего ближнего своего, считают «пособником»? Не становится ли тогда нормой пускать слезоточивый газ, чтобы заставить плакать людей, прячущихся в темных углах, чтобы их можно было убить? Позднее, когда я был в Мугонеро и Самюэль рассказывал мне о слезоточивом газе, я вспомнил крик той женщины в долине.

В середине июля 1994 г., через три месяца после бойни в адвентистском комплексе Мугонеро, глава церкви – пастор Элизафан Нтакирутимана – бежал вместе с женой в Заир, затем в Замбию, а оттуда в Ларедо, штат Техас. Руандийцам было непросто получить американскую визу после геноцида, но у четы Нтакирутимана в Ларедо жил сын по имени Элиэль, кардиолог-анестезиолог, гражданин США, натурализовавшийся на тот момент уже больше десятилетия назад. Поэтому пастору и его жене были пожалованы «грин-карты» – статус постоянно проживающих иностранцев, – и они осели в Ларедо. Вскоре после их приезда группа тутси, живших на Среднем Западе, направила письмо в Белый дом, требуя привлечь пастора Нтакирутиману к суду за его поведение во время бойни в Мугонеро.

– Спустя несколько месяцев, – рассказал мне один из подписантов письма, – пришел ответ от Томаса Донилона, помощника госсекретаря по связям с общественностью, который выражал сочувствие по поводу случившегося, а потом просто излагал условия всей благотворительной помощи, которую Америка оказывала Руанде. Мы писали, что у нас убили миллион людей, а здесь всего один человек… так что мы были расстроены.

В день второй годовщины массовых убийств в Мугонеро та небольшая группа тутси приехала в Ларедо, чтобы пройти маршем, размахивая плакатами, под окнами резиденции Нтакирутиманы. Они надеялись привлечь внимание прессы. И ведь эта история действительно была сенсационной: священник обвинялся в том, что руководил убийством сотен своих прихожан. Сербов, подозреваемых в гораздо меньших преступлениях в бывшей Югославии, – людей без всякой надежды на американскую грин-карту – ежедневно поливали грязью в прессе. А этого пастора целиком избавили от неприятностей, если не считать нескольких промелькнувших в газетах скупых строк.

Однако, когда я вернулся в Нью-Йорк в сентябре 1996 г., через неделю после поездки в Мугонеро, я узнал, что ФБР готовится арестовать Элизафана Нтакирутиману в Ларедо. Международный трибунал ООН по преступлениям в Руанде, учрежденный в Аруше, городе на севере Танзании, издал против него обвинительный акт, обвиняя по трем пунктам «в связи с геноцидом» и по трем пунктам в «преступлениях против человечества». Этот обвинительный акт, выдвигавший такие же обвинения против доктора Жерара Нтакирутиманы, а также бургомистра, Шарля Сикубвабо, и одного местного бизнесмена, пересказывал ту же историю, которую поведали мне выжившие в этой бойне: пастор «советовал» тутси искать убежища в адвентистском комплексе; доктор Жерар помогал отделить «не-тутси» от остальных беженцев; отец и сын прибыли в комплекс утром 16 апреля 1994 г. с отрядом нападавших; а «в последующие месяцы» оба, по показаниям свидетелей, «разыскивали выживших тутси и других и нападали на них, убивая или причиняя страшный телесный или психологический ущерб».

Обвинительный акт был секретным, равно как и планы ФБР в связи с арестом. Ларедо – жаркий равнинный город, приютившийся в одном из южных изгибов Рио-Гранде, на границе с Мексикой, а у пастора за плечами был уже не один побег.

Известный мне адрес доктора Элиэля Нтакирутиманы в Ларедо – Потреро-Корт, 313, – оказался пригородным кирпичным одноэтажным домом в конце грязного тупика. Когда я позвонил в ворота, раздался собачий рык, но мне никто не ответил. Я нашел платный таксофон и позвонил в местную адвентистскую церковь, но я не говорил по-испански, а человек, который мне ответил, не говорил по-английски. У меня были сведения о том, что пастор Нтакирутимана работает в магазине здорового питания, но, наведя справки в нескольких магазинах под названиями вроде «Каса Женьшень» и «Фиеста Натурал», которые вроде бы специализировались на растительных средствах от запора и импотенции, я вернулся на Потреро-Корт. В доме 313 по-прежнему никого не было. Дальше по улице я наткнулся на мужчину, который поливал свою подъездную дорожку из садового шланга. Я сказал ему, что ищу семью руандийцев, и указал на их дом. Он сказал:

– Я ничего об этом не знаю. Я немного знаком только с людьми, живущими по соседству от меня.

Я поблагодарил его, и он уточнил:

– Откуда, говорите, эти люди?

– Из Руанды, – повторил я.

Он на секунду замешкался, а потом сказал:

– Цветные?

– Они африканцы, – подтвердил я.

Он указал на дом номер 313 и сказал:

– Вот этот дом. Ну и на шикарных же тачках они раскатывают! Съехали отсюда примерно месяц назад.

Новый телефонный номер Элиэля Нтакирутиманы нигде не значился, но поздно вечером я добрался до оператора, который дал мне его адрес, и утром поехал туда. Этот дом располагался на Эстейт-Драйв, в недешевом на вид новом частном районе, где, как и в Руанде, каждый дом скрывался внутри огороженного стенами участка. Доступ во внутреннюю часть района перекрывали электронные ворота, большая часть участков представляла собой еще не освоенную прерию. Немногочисленные отстроенные дома выглядели как безудержные, слегка отдающие Средиземноморьем фантазии, чьей единственной общей чертой были гигантские размеры. Дом Нтакирутиманы стоял в конце дороги за еще одними воротами с электронной системой доступа. Босоногая горничная-руандийка провела меня мимо открытого гаража, где стоял белый «Корвет»-кабриолет, в просторную кухню. Она позвонила «доктору Нтаки» (он сократил свою фамилию, сделав любезную уступку англоговорящим американцам), и я сказал ему, что надеюсь на встречу с его отцом. Он спросил, как я нашел его дом. Я рассказал ему и об этом, и он назначил мне встречу во второй половине дня в клинике под названием «Милосердие».

Пока я разговаривал по телефону, жена доктора, Дженни, красивая женщина с непринужденными манерами, вернулась домой, забрав детей из школы. Она предложила мне кофе – «из Руанды», подчеркнула с гордостью. Мы уселись на огромных кожаных диванах рядом с гигантским телевизором в кухонной нише с видом на патио, павильон барбекю и небольшой садик по другую сторону выложенного плиткой плавательного бассейна. Далекие голоса горничной-руандийки и няни-мексиканки эхом отдавались от мраморных полов и высоких потолков остальных помещений. Дженни заговорила:

– Что до моего свекра, мы узнали обо всём последними. Он был в Заире, он был в Замбии, беженец и старик – ему больше 70 лет. Его единственным горячим желанием было провести старость в Руанде. А потом он приезжает сюда, и вдруг они начинают говорить, что он убивал людей! Вы же знаете руандийцев. Руандийцы сходят с ума от зависти. Руандийцы не любят, когда кто-то богат и здоров.

Отец Дженни, хуту, занимался политикой и был убит соперниками в 1973 г. Ее мать была тутси, которая чудом спаслась от смерти в 1994 г. и до сих пор жила в Руанде.

– Мы, люди смешанной крови, не ненавидим и тутси, и хуту, – говорила Дженни. Это обобщение страдало неточностью: немало людей смешанной крови были убиты как хуту или как тутси, – но Дженни давно жила в изгнании. Она пояснила: – Большинство руандийцев, живущих здесь, в Америке, такие, как мой муж, прожили здесь так долго, что все они принимают сторону своих родственников, если говорят, ЧТО ТВОЙ БРАТ УБИВАЛ, ТОГДА ТЫ ПРИНИМАЕШЬ ЕГО СТОРОНУ.

Казалось, Дженни сама не до конца понимала, как ей следует относиться к свекру-пастору. Она добавила:

– Это человек, который не способен видеть кровь даже тогда, когда режут курицу. Но все возможно…

Незадолго до полудня позвонил доктор Элиэль Нтаки с новым планом: мы пообедаем вместе в ларедском «Кантри-клубе». Потом приехал семейный адвокат Лазаро Горза-Гонгора – мужчина франтоватый, обходительный и чрезвычайно откровенный. Он сказал, что не готов позволить пастору, отцу Элиэля, беседовать со мной.

– Эти обвинения отвратительны, чудовищны и совершенно убийственны, – говорил он с обезоруживающим спокойствием. – Люди болтают все, что им вздумается, а из-за этого последние годы жизни старого человека подвергаются опасности.

Доктор Элиэль Нтаки оказался полноватым словоохотливым человеком с поразительно выпученными глазами. На запястье у него был «ролекс» с малахитовым циферблатом, одет он был в белую сорочку с экстравагантным жилетом ручной работы. Пока он вез меня и Горза-Гонгору в «Кантри-клуб» в своем «Шевроле Субурбан», убранство которого напоминало скорее светскую гостиную, дополненную телевизором и видеоплеером, доктор с живой заинтересованностью говорил о подготовке российского президента Бориса Ельцина к операции на открытом сердце. Доктор Элиэль Нтаки лично присматривал за внутривенными капельницами для пациентов с операциями на открытом сердце. Он разделял мнение своей жены о том, что любые обвинения против его отца были результатом характерной для Руанды классовой зависти и ненависти.

– Они видят в нас людей богатых и хорошо образованных, – говорил он. – И для них это нестерпимо.

Он рассказал мне, что его семья владела в Кибуе участком в 500 акров[4] земли – королевские масштабы для Руанды, – с кофейными и банановыми плантациями, множеством голов крупного рогатого скота «и всякими прочими приятными руандийскими штучками».

– Вот отец, – заявил он, – три сына которого стали врачами, а двое других детей работают в международных финансах. И это в стране, где в 1960-х годах не было ни единого человека с дипломом бакалавра! Конечно, все его ненавидят и хотят уничтожить.

Мы обедали, сидя у окна с видом на площадку для игры в гольф. Доктор Нтаки продолжал говорить о руандийской политике. Он не использовал слово «геноцид», говорил только о «хаосе» (это слово он повторил трижды подряд), во время которого каждый сам за себя и пытается спасти только собственную шкуру. И тутси начали все это, подчеркнул он, убив президента. Я напомнил ему, что не было никаких доказательств, связывающих тутси с убийцами; что на самом деле геноцид был тщательно спланирован экстремистами-хуту, которые запустили его в действие уже через какой-то час после гибели президента. Доктор Нтаки этот довод проигнорировал.

– Если бы президента Кеннеди в этой стране убил чернокожий, – возразил он, – американское население наверняка поубивало бы всех черных.

Адвокат Горза-Гонгора понаблюдал, как я записываю это абсурдное утверждение в свой блокнот, и нарушил молчание:

– Вы говорите «истребление», вы говорите «систематическое», вы говорите «геноцид», – заговорил он, обращаясь ко мне. – А это всего лишь теория, и мне кажется, вы проделали весь этот путь до Ларедо, чтобы уцепиться за моего клиента как за хитрое доказательство этой теории.

Нет, возразил я, я приехал потому, что служитель Божий был обвинен в том, что обрек на смерть половину своих прихожан, своих единоверцев, просто потому, что их от рождения называли тутси.

– И каковы доказательства? – вопросил Горза-Гонгора. – Свидетели, видевшие это собственными глазами? – Он хохотнул. – Так и любой может сказать, что он видел все что угодно.

Доктор Элиэль Нтаки пошел еще дальше: он обнаружил здесь заговор.

– Все эти свидетели – орудия правительства. Если они не будут говорить то, чего хочет новое правительство, их убьют.

И все же Нтаки сказал, что, несмотря на советы адвоката, его отец озабочен вопросом своей чести и желает поговорить со мной.

– Пастор считает, что молчание выглядит как чувство вины, – пояснил Горза-Гонгора. – А молчание – это мир.

Уходя из кантри-клуба, я спросил Элиэля Нтаки, были ли у него когда-нибудь сомнения в невиновности отца. Он ответил:

– Разумеется. Но… – Запнулся и спустя секунду спросил уже меня: – а у вас есть отец? ТАК ВОТ, Я БУДУ ЗАЩИЩАТЬ ЕГО ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ, КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ.

Пастор Элизафан Нтакирутимана был человеком суровой сдержанности. Он сидел в кресле с подголовником в гостиной доктора, сжимая руками лежавшую у него на коленях папку из манильской бумаги. На его седых волосах была серая шапочка. Он был одет в серую рубашку с черными подтяжками, черные брюки, черные ботинки с квадратными носами. На носу – очки в металлической, почти квадратной оправе. Он говорил на киньяруанде – своем родном языке, а его сын переводил. Пастор промолвил:

– Они говорят, что я убивал людей. Восемь тысяч человек.

Это число примерно вчетверо больше того, что я слышал раньше. Голос пастора был полон гневного недоумения:

– Это стопроцентная чистая ложь! Я никаких людей не убивал. Я никогда не велел никому никого убивать. Я не мог делать такие вещи.

Когда в Кигали начался «хаос», объяснял пастор, он не думал, что его волна достигнет Мугонеро, и когда тутси начали собираться в больнице, он, по его уверениям, стал спрашивать их, зачем они это делают. Примерно через неделю, говорил он, там скопилось столько беженцев, что «это уже становилось несколько странным». Поэтому пастор и его сын хотели устроить митинг, чтобы решить вопрос, «что нам делать». Но в этот момент для защиты больницы приехали двое полицейских, и, по его словам, «мы не стали устраивать этот митинг, потому что они сделали это без всяких просьб с нашей стороны».

Затем в субботу, 16 апреля, в 7 часов утра эти двое полицейских из больницы пришли к пастору Нтакирутимане домой.

– Они передали мне письма от пасторов-тутси, которые были там [в больнице], – рассказывал он. – Одно письмо было адресовано мне, другое – бургомистру. Я прочел свое письмо. В том, которое отдали мне, говорилось: «Вы понимаете, что они замышляют, они пытаются убить нас, можете ли вы пойти к бургомистру и попросить, чтобы он защитил нас?»

Нтакирутимана прочел письмо и поехал к бургомистру, Шарлю Сикубвабо.

– Я рассказал ему, что говорилось в моем письме от пасторов-тутси, и отдал ему письмо, написанное для него. Бургомистр сказал мне: «Пастор, у нас нет никакого правительства. У меня нет никакой власти. Я ничего не могу сделать».

– Я был удивлен, – продолжал Нтакирутимана. – Я вернулся в Мугонеро и велел полицейским отправляться с сообщением к пасторам и сказать им: «Ничего нельзя сделать, и бургомистр тоже сказал, что ничего не может сделать».

После этого пастор Нтакирутимана забрал свою жену и некоторых других людей, которые «хотели скрыться», и уехал из города – в Гишьиту, где жил бургомистр Сикубвабо и где многие из раненых беженцев в Мугонеро получили свои ранения.

– В Гишьите, – пояснил он, – своих [тутси] уже убили, так что там было тихо.

Пастор Нтакирутимана утверждал, что не возвращался в Мугонеро до 27 апреля.

– Все были уже похоронены, – рассказывал он мне. – Я так ничего и не увидел. – А после этого добавил: – Я никуда не ездил. Я сидел у себя в кабинете. Только однажды я поехал в Руаматаму, потому что прослышал, что и там погибли пасторы, и решил посмотреть, не удастся ли найти хотя бы их детей, чтобы спасти. Но там некого было спасать. Они были тутси.

Пастор Нтакирутимана строил из себя великого покровителя тутси. Он говорил, что давал им работу и пристанище и продвигал их в адвентистской иерархии. Потом задрал подбородок и заявил:

– Сколько живу, всю свою жизнь я никому не старался так помогать, как тутси.

Он, по его словам, не мог понять, как тутси могли оказаться настолько неблагодарными, чтобы выдвинуть против него обвинения.

– Кажется, на свете больше нет справедливости, – сетовал он.

Фамилия Нтакирутимана означает «нет на свете ничего больше Бога», и пастор сказал мне:

– Я думаю, что сейчас я ближе к Богу, чем когда-либо в своей жизни. Когда я вижу, что случилось в Руанде, меня это очень печалит, потому что политика – грязное дело. Многие люди погибли.

В его тоне не слышалось печали; его голос был усталым, загнанным, раздраженным.

– Ненависть – плод греха, и когда придет Иисус Христос, он будет тем единственным, кто ее заберет, – сказал он и снова добавил: – Все было – сплошной хаос.

– Говорят, что это вы его и организовали, – напомнил я ему.

Он с жаром возразил:

– Ни в коем случае, нет, никогда, никогда!

Я спросил его, помнит ли он точный текст письма, адресованного ему теми семью пасторами-тутси, которые были убиты в Мугонеро. Он раскрыл папку, лежавшую у него на коленях.