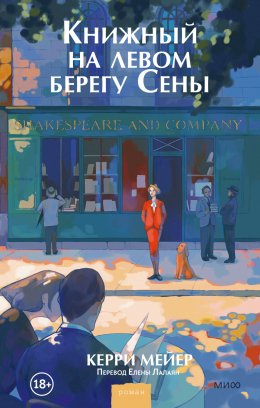

Читать онлайн Книжный на левом берегу Сены

- Автор: Керри Мейер

- Жанр: Современная зарубежная литература

Информация от издательства

Оригинальное название:

The Paris Bookseller

На русском языке публикуется впервые

Мейер, Керри

Книжный на левом берегу Сены / Керри Мейер; пер. с англ. Е. Лалаян. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.

ISBN 978-5-00195-711-9

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

THE PARIS BOOKSELLER — Copyright © 2022 by Kerri Maher

This edition published by arrangement with Taryn Fagerness Agency and Synopsis Literary Agency

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

Pour mes amis[1] — близким и дальним, старинным и новым.

Вашими стараниями состоялась эта книга.

Париж так прекрасен, что утоляет тот голод, который никогда не покидает тебя в Америке.

Эрнест Хемингуэй

Часть 1. 1917–1920

…знаменитости, они ведь таковыми не родились.

Все и всегда начинают с безвестности.

Адриенна Монье

Глава 1

Тут вряд ли обманешься, Париж и был тем самым местом.

Уже пятнадцать лет, как Сильвия стремилась вернуться сюда, еще с той далекой поры, когда семейство Бич покинуло город, — тогда ее отец, Сильвестр, был пастором Американской церкви в Латинском квартале, а сама она — полной грез девчонкой-подростком, которая никак не могла пресытиться Бальзаком и кассуле. Что запомнилось ей вернее всего и что она хранила в сердце, когда семье пришлось вернуться в Соединенные Штаты, так это ощущение, будто французская столица способна затмить своим блеском любой из городов, какие она повидала или повидает в будущем. Но не сверкающий свет газовых фонарей, которые город зажигал с наступлением темноты, был тому причиной, и не сияние белого камня, одевающего стены городских зданий, — нет, блеск Парижу придавало кипение его жизни, она журчала в каждом его фонтане, искрилась в каждой студенческой пирушке, в каждом кукольном представлении в Люксембургском саду и в каждой опере на сцене театра «Одеон». И еще то, как искрилась жизнью мать Сильвии, как увлеченно она читала книги, принимала у себя профессоров, политиков и актеров, подавая им дорогие блюда, блистающие при свете свечей, на званых обедах, за которыми не иссякали оживленные споры о литературе и мировых событиях. Недаром Элеанора Бич говорила своим трем дочерям — Киприан, Сильвии и Холли, — что они живут в самом редкостном и восхитительном из всех мест на свете и что этот город непременно и навсегда изменит их судьбы.

Ничто прежнее не шло в сравнение с парижской жизнью: ни как они с сестрами и матерью рисовали плакаты, обзванивали и обходили нью-йоркские дома с агитацией за Национальную женскую партию[2] в Нью-Йорке; ни путешествия Сильвии в одиночку по Европе, где она упивалась красотой шпилей и брусчатых мостовых; ни ее первый долгожданный поцелуй с одноклассницей Джеммой Бредфорд; ни похвалы из уст любимых учителей.

Но теперь она здесь и наяву живет в городе, давно уже пленившем ее душу.

Из комнат, что она делила с Киприан в потрясающем великолепием, пускай и осыпавшемся Пале-Рояле, Сильвия спустилась к мосту Пон-Нёф и перешла на тот берег Сены, вдыхая ветер с реки, хлеставший остриженными прядями ее волос по лицу и норовивший затушить ее сигарету. Посередине моста она остановилась, чтобы оглянуться на восток и восхититься громадой собора Нотр-Дам-де-Пари с его симметричными готическими башнями по обе стороны от витражного окна-розы и изящными, такими непрочными на вид контрфорсами, чья мощь по-прежнему ошеломляла ее, — умудряются же они на протяжении веков поддерживать эти исполинские стены.

Вскоре она углубилась в узенькие улочки Латинского квартала, знакомые ей со времен, когда она бродила здесь в нежном отрочестве. Теперь она немного заблудилась, но так было даже лучше, потому что у нее появился повод полюбоваться церковью Сен-Жермен-де-Пре и спросить дорогу у миловидной студентки-француженки, попивающей кофе со сливками за столиком на тротуаре перед кафе «Дё маго». Наконец Сильвия остановилась у дома 7 по улице Одеон, где располагалась книжная лавка А. Монье.

Фасад магазинчика мадам — или, peut être[3], мадемуазель? — Монье был выкрашен в приятный глазу оттенок серого, над большими витринными окнами бледными буквами было выведено имя владелицы. Сильвия толкнула дверь, и над нею приветливо звякнул колокольчик. Горстка посетителей терялась среди полок, высившихся от пола до самого потолка и плотно уставленных книгами; люди читали их или просматривали корешки, но никто не разговаривал, поэтому здесь царило безмолвие, какое бывает в пустой церкви. Вдруг почувствовав смущение и не решившись задать вопрос, Сильвия огляделась по сторонам и решила с ним повременить.

И очень хорошо сделала, потому что обнаружила на полках чудесные издания своих любимых французских романов и почти целиком прочитала короткий рассказ в последнем выпуске «Вер э проз»[4] к тому моменту, как атмосфера лавки ожила. Посетителям со звоном и лязгом пробивали покупки, в магазин зашли две-три пары пословоохотливее, и помещение наполнилось звуками.

Вытащив с полки книгу, которую она решила купить вместе с заинтересовавшим ее номером журнала, Сильвия подошла к столу, где громоздился латунный кассовый аппарат, а за ним стояла необыкновенная молодая женщина примерно ее лет. Улыбчивые, изящной формы губы, средиземноморской голубизны глаза и разительный контраст белейшей кожи с волосами цвета воронова крыла невольно приковывали взгляд. В голове у Сильвии тут же зазвучал едкий голосок Киприан, которая непременно раскритиковала бы старомодный наряд этой женщины: юбку до пят и застегнутую на все пуговицы блузу, нарочито скромную, едва скрывающую спрятанную под ними соблазнительную фигуру, — ну и пускай, зато Сильвии в ней нравилось все. Она казалась той, с кем можно поговорить. Правда, было в ней и что-то такое особенное, отчего Сильвию охватило сильнейшее желание погладить ее бархатистую щеку.

— Ну что, нашли вы… предмет своих желаний? — спросила она Сильвию, выговаривая английские слова с сильным акцентом.

— Предмет моих желаний? — Сильвия улыбнулась истинно французской пылкости в простом вопросе молодой женщины и ответила ей по-французски: — Да, нашла, хотя я огорчена, ведь вы сразу распознали, что я не француженка.

Сильвия обладала хорошими способностями к языкам и бегло изъяснялась на трех. И была вознаграждена тем, какое впечатление ее французское произношение, судя по всему, произвело на женщину.

— Откуда вы? — спросила та, на сей раз по-французски, употребив церемонное vous.

— Из Соединенных Штатов. Если точнее, из Принстона в штате Нью-Джерси, это недалеко от Нью-Йорка. И кстати, меня зовут Сильвия. Сильвия Бич.

Молодая женщина захлопала в ладоши и воскликнула:

— О, Les États-Unis![5] Родина Бенджамина Франклина! А ведь он мой любимчик! Я Адриенна Монье.

Сильвия даже рассмеялась от того, как идеально дополняло образ этой прелестной девушки в старомодных одежках восхищение отцом-основателем, которого так высоко ставила и она сама. И конечно же, перед ней мадемуазель, а совсем не мадам.

— Рада знакомству, мадемуазель Монье. У вас замечательный магазин, особенный. И да, я тоже поклонница Бена Франклина, — призналась Сильвия. — А из Готорна вы что-нибудь читали? Или Торо?[6] А «Моби Дика»? Это один из моих любимых романов.

И они разговорились. Сильвия узнала много всего об американских авторах — как переведенных на французский язык, так и не переведенных, и о том, как трудно раздобыть англоязычные книги даже в космополитическом Париже.

— К тому же, — признала Адриенна, на миг скромно опустив пушистые ресницы, — мой английский недостаточно хорош для чтения великой литературы в подлинниках.

— Ну, всё впереди, — заверила Сильвия, ощущая, как растет и плавится ее сердце. Какие-то искорки проскакивали между ними двумя, и она не сомневалась, что дело было не только в интересе к книгам. От этой мысли у нее вспотели ладони.

— Вот ты где, Адриенна, — пропел из-за спины Сильвии восхитительно-мелодичный голос.

Обернувшись, она оказалась лицом к лицу с чарующей болезненно хрупкой красавицей с копной густых, отдающих в рыжину светлых локонов, собранных на макушке; ее наряд был таким же бесхитростным, как у Адриенны, разве что долгополая юбка и аккуратно застегнутая блуза совсем по-другому смотрелись на ее почти бесплотной фигурке. Ее пальцы, длинные и тонкие, казалось, порхали в воздухе сами по себе, как будто не до конца подчиняясь своей хозяйке. А когда они легли на более короткую и широкую руку Адриенны, Сильвия уловила намеренность этого жеста и мгновенно поняла, что двух женщин связывают любовные отношения.

А она-то было решила, что между ними с Адриенной завязался флирт. Во всяком случае, они уже перешли с чопорного vous на более непринужденное tu.

Теплота и обожание, с какими Адриенна улыбалась Сюзанне, стоявшей теперь рядом с ней, больно царапнули сердце Сильвии. Да, этих двух женщин связывало нечто особенное, друг с другом и с лавкой. Нечто, чего так долго искала она сама, не понимая, что ей оно желанно — и нужно, — пока с ним не столкнулась. Могла ли Сильвия сделать так, чтобы оно случилось и с ней? И что оно вообще такое? Сильвия вдруг почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, что все окружающее выбивает ее из колеи: и эта лавка, и эти женщины, и полчища книг на полках, и баритоном звучащий гомон покупателей.

— Сюзанна, — сказала Адриенна, — знакомься с нашим новым другом Сильвией Бич из Соединенных Штатов. Сильвия, это Сюзанна Бонньер, мой деловой партнер.

Сильвия с излишним энтузиазмом выбросила вперед руку, которую Сюзанна пожала, кажется, слегка тому позабавившись.

— Рада знакомству, мадемуазель Бич.

— Лучше просто Сильвия, — отозвалась та и прибавила: — Что за чудесный у вас магазин, здесь так уютно и располагающе, и книги только самые лучшие.

Правда, Сильвию немало удивляло, отчего на вывеске не указано имя Сюзанны. С другой стороны, размышляла она, как ни обворожительны Монье и Бонньер, как ни созвучны они друг другу, поставь они рядом свои имена, это выглядело бы чересчур откровенно и вольно, как Париж и смотрит на подобные вещи. Не далее как позапрошлым вечером Киприан засунула Сильвию в брючный костюм, а сама обрядилась в платье с блестками, и, на время поездки в метро спрятав наряды под долгополыми плащами, они отправились в новый бар на бульваре Эдгара Кине, посещаемый исключительно женщинами, половина из которых носили монокли и гетры. Снаружи заведение выглядело как обычная местная забегаловка, на маленьком козырьке над входом значилось просто «БАР». Но когда они оказались внутри, кричащая откровенность атмосферы сейчас же заставила Сильвию почувствовать себя не в своей тарелке. Она постаралась расслабиться и насладиться тем, что живет в стране, где могут процветать подобные заведения, где можно честно и откровенно признаться себе в собственных влечениях, где женщина в твидовом костюме и кепи смело распевает песни Билла Мюррея[7]; такое право даже защищалось законом, потому что еще Французская революция отменила уголовное наказание за однополые отношения. Но Сильвии претило ощущать себя частицей большинства, одной из многих. Ее внутренний читатель явно предпочитал изысканную недосказанность неброского А. Монье.

— О, спасибо на добром слове, — ответила Сюзанна. — Мне не доводилось бывать в вашей стране, зато я слышала и читала о ней столько всего замечательного. Что ни говори, она всегда вдохновляла Францию своим примером.

— Возможно, в моей стране и правда много всего прекрасного, но я рада, что живу во Франции, — отозвалась Сильвия, вспоминая цензуру, введенную законами Комстока и Законом о шпионаже[8], и утомительную тяжелую борьбу за избирательные права женщин, и возмутительную идею запретить алкоголь, захватывающую штат за штатом со скоростью лесного пожара. Казалось, в Америке теперь приживаются инициативы, еще недавно казавшиеся слишком нелепыми, чтобы воспринимать их всерьез, тогда как все здравое и разумное, что способствовало бы прогрессу страны в новом веке, наоборот, чахнет и сходит на нет.

— Мы тоже рады, что вы здесь, — просияла Адриенна.

— Вы просто обязаны прийти к нам сегодня на чтения! — воскликнула Сюзанна. — Будут наши дорогие друзья Валери Ларбо и Леон-Поль Фарг. И Жюль Ромен тоже. Вы же знаете этих писателей, верно?

— Конечно, приду! Сочту за честь. — От захватывающей перспективы у Сильвии похолодело в животе. Неужели Жюль Ромен? Vraiment?[9] Нашлась бы она, что ему сказать?

— Подходите к восьми. Мы больше не обращаем внимания на воздушные налеты.

Что ж. Позже, в Пале, Сильвия от переполнявших ее впечатлений никак не могла усидеть за маленьким письменным столом и сосредоточиться на испанском эссе. Ее постоянно дразнил легкий запах пыли и лаванды, напоминающий ей об А. Монье — и о самой лавке, и о ее владелице, — но всякий раз, зарываясь носом в рукав, чтобы отыскать источник аромата, Сильвия только убеждалась, что он ей почудился.

Она не могла отделаться от мысли, будто ее нынешняя рассеянность лишний раз подтверждала, что ей не суждено быть писателем, несмотря на огромное количество прочитанных ею книг и твердую уверенность окружающих — от родителей и сестер до старинной подруги Карлотты Уэллс, — что она им непременно станет.

— В тебе сидит Уолт Уитмен, — говаривал ее отец, когда она приносила очередную высокую оценку за школьное сочинение. — Я это знаю, и всё тут.

Но куда там сочинениям до стихов или романов. Сколько ни пробовала себя Сильвия в поэзии и прозе, всегда получалось что-то не то. А великого Уитмена она обожала. Помышлять о том, чтобы даже отдаленно сравниться с ним, или, если на то пошло, с Кейт Шопен[10], или кем-то из сестер Бронте, — казалось ей чуть ли не кощунством. С годами не становилось легче: повзрослев, Сильвия увлеклась литераторами, которые, как она видела, успешно продолжали и приумножали наследие Уитмена, воспевали себя и мир с такой поразительной откровенностью, что, дочитав очередное произведение, она, бывало, по полночи ворочалась в постели, мучаясь вопросами: «Как они это делают? Как проникают в сокровенные глубины моего существа, берут меня за душу, бередят ее, томящуюся взаперти телесной клетки?» Так было в особенности с «Пробуждением» Шопен и еще — с «Портретом художника в юности» Джеймса Джойса. Господи, даже при мысли об этих романах она ощущала, как внутри закипает лава вожделения, восторга и зависти. Вся в поту, Сильвия металась среди простыней, ошеломленная откровенной прямотой, с какой они описывали человеческое тело и его потаенные вожделения, чувство вины и последствия этих вожделений, складывая слова в смущающие душу предложения, обнажавшие такой, как она есть, природу душевной сумятицы их персонажей.

Сумеет ли она когда-нибудь писать столь же смело, зная, что ее нежно любимый отец-священник прочтет каждое написанное ею слово? Одно дело, что он молча мирился с ее положением старой девы и, возможно, даже с ее эпизодическими вспышками сапфизма. Что ни говори, а он никогда не толкал ее к замужеству и не задавался вопросами по поводу ее дружб с женщинами, хотя они обычно охватывали весь спектр — от чисто платонических до, хотя и изредка, душещипательно интимных. Но совсем другое дело было бы, отважься она описывать собственные желания с такой же прямотой, какая восхищала ее в новых вещах, с недавнего времени появлявшихся в литературных журналах более прогрессивного толка.

Хватило бы ей духу описывать собственные сокровенные желания со всей страстностью, но при этом не предавая себя? Годились бы ее сочинения, чтобы заполнить страницы ее любимого журнала «Литтл ревью»[11], редактор которого, Маргарет Андерсон, в 1916 году дерзнула выпустить его в виде двадцати с чем-то полосной тетрадки из девственно-чистых страниц с единственным собственным примечанием, что она более не желает печатать более-менее добротную литературу, ибо все напечатанное ею обязано быть истинным Искусством? Искусством, способным преобразить мир. Сильвия всей душой и всем сердцем верила, что в этом и есть предназначение Искусства — быть новым, вызывать перемены, изменять умы.

Помнится, ее мама в ответ на очередное высказывание отца по поводу сидящего в Сильвии Уитмена заметила: «Или, может, она станет новой Элизабет Кэди Стэнтон[12]». И почему это ее родители вечно норовили рядить ее в ей тоги великих, явно ей не по размеру? Не их ли невольными стараниями Сильвия всегда втайне ревновала к актерскому успеху Киприан?

Именно Киприан она в некотором смысле обязана тем, что сейчас они живут в Париже, так что Сильвии больше пристало бы испытывать к ней благодарность. Ее сестра играла персонажа, периодически появлявшегося в популярном еженедельном фильме-сериале «Жюдекс»[13], который настолько полюбился зрителям, что Киприан частенько останавливали на улице с просьбами об автографе, а иногда даже просили его и у Сильвии, принимая ее за подающую надежды восходящую звездочку, ошивающуюся в лучах славы и великолепия истинной кинозвезды. Сильвия послушно расписывалась, вздыхая про себя, что так уж оно повелось между ней и ее младшей сестрой. Она и в свои тридцать лет втайне возмущалась, что Киприан довольно лишь ее красоты и эффектных нарядов, чтобы приковать к себе всеобщее внимание, тогда как сама Сильвия упорно трудилась в библиотеках и за письменным столом, лелея надежду, что когда-нибудь ее слова и идеи, возможно, будут замечены публикой.

— Да ну их, вечно одни молокососы и девчонки, — жаловалась Киприан, в очередной раз расписавшись на салфетках и картонных подставках под кружки. — Где, спрашивается, герцоги, где другие состоятельные поклонники?

— Ты и так знаешь, что они существуют в природе, милая сестричка. Иначе кто присылает тебе в «Ритц» все эти бутыли «Перно» и «Вдовы»? И вообще, мужского внимания ты добиваешься только ради положения в обществе.

Киприан с большей охотой связала бы себя замужеством, чем Сильвия, которая давно уже зареклась от брака, даже фиктивного, что мог бы обеспечить ей какие-никакие средства к существованию и послужить ширмой. Но идея соединить свою личность с личностью мужчины, пускай даже предпочитающего в постели другого мужчину, нисколько не привлекала ее. Подобный союз, как она замечала, почти всегда означал поглощение одного другим. И пускай Сильвия была одной из очень немногих посвященных, знавших, что ее сестре куда милее внимание женщин, Киприан любила выставлять себя перед мужчинами в самом выигрышном свете, а это позволяло ей одеваться у «Шанель» и скупать итальянскую обувь, потакая страсти к изящным вещам, унаследованной от матери.

— Вот бы мне получить роль на сцене, — нередко вздыхала Киприан. — Тогда они могли бы заваливать цветами мою гримерную.

Наконец подошло время возвращаться на улицу Одеон, куда Сильвия поехала на метро, а затем еще с полчаса прогуливалась по брусчатке перед расположенным здесь же театром «Одеон», курила одну за другой сигареты и перебирала, на какие темы можно поговорить со знаменитыми писателями, но потом сказала себе, что поступает глупо, и решительным шагом направилась в лавку Адриенны.

В летних сумерках светильники источали тусклый свет, зато разговор в лавке искрился блеском. Адриенна с Сюзанной фланировали среди гостей, подливали напитки, легонько касались спин и шутили. В особенности Адриенна — гости прямо-таки соревновались за шанс перехватить ее. Истинная Гестия своего книжного очага, она была поглощена серьезной и глубокой беседой с небольшой группкой гостей, когда Сюзанна представила Сильвию Валери Ларбо и Жюлю Ромену. Те, словно давние знакомые, непринужденно расцеловали ее каждый в свою щеку.

— О, Монье уже много чего рассказала нам о вас, — сообщил Сильвии Ромен. — Что вы увлеченный читатель, а еще поклонница американских трансценденталистов[14]. Скажите же скорее, нравится вам Бодлер? Я имею в виду того же периода здесь, во Франции?

— О, конечно. Его «Цветы зла» оказали огромное влияние по обе стороны океана, — ответила Сильвия, чувствуя, как согревается в лучах его одобрения. Потом они некоторое время говорили о литературе девятнадцатого века, и разговор плавно перетекал с предмета на предмет, от недавно вышедших романов и поэзии к окончанию войны и перспективам развития литературы во Франции.

Здорово. Все прочитанное, как я вижу, начинает приносить свои плоды.

Легкое щекочущее прикосновение чьей-то руки, которое Сильвия ощутила на своем локте, заставило ее так вздрогнуть, что из ее бокала выплеснулось немного вина. Адриенна. Сильвия повернулась от Ларбо и Ромена к хозяйке вечера, та с улыбкой расцеловала ее в обе щеки, и она вернула Адриенне приветствие, хотя и сжатыми от смущения губами.

— Как тебе здесь, друг мой, хорошо проводишь время? — спросила Адриенна и, не дожидаясь ответа Сильвии, перевела взгляд на двоих мужчин. — Надеюсь, вы оказали достойный прием нашему новому американскому другу?

— Очень даже достойное, — поспешила заверить всех Сильвия.

— И как водится, Монье, — заметил Лабро, — ты добавила в эту сокровищницу еще один алмаз.

Казалось невероятным, что такое говорят о ней. Или что какой-то час назад она так нервничала. Сейчас Сильвия чувствовала себя здесь как дома, словно всю жизнь захаживала в этот магазинчик. И все же она вся трепетала будто в предвкушении нового приключения, погружения в омут неизвестного.

— Ну же, нечего краснеть, милая Сильвия! — засмеялась Адриенна. — Уже в тот миг, когда я впервые увидела тебя, я знала, что ты сокровище.

— Видишь ли, моя сестра — актриса, так что я привыкла, что все считают сокровищем ее, а не меня.

— Актриса? — вопросительно изогнул бровь Ромен. — Мы могли где-то ее видеть?

— «Жюдекс». Выходит каждую неделю.

Оба мужчины раскатисто захохотали, от вина их щеки еще сильнее раскраснелись.

— Ну их, не обращай внимания, — сказала Адриенна, игриво похлопывая Ромена по руке, пока он пытался совладать с собой. — Они же отъявленные снобы, и притом наихудшего сорта. Лично я люблю кино, и даже некоторые драмы с продолжением. А «Жюдекс» еще не смотрела. Думаю, нам надо на него сходить.

Вот оно, снова. Сильвию пробрала frisson — нервная дрожь. И почему французский язык так выразителен во всем, что касается влечения?

— Обязательно сходим. Киприан наверняка будет в восторге.

— Сюзанне тоже понравится.

Сюзанне. И как это я о ней забыла?

А вот и она, словно услышав их разговор, появилась рядом, громко чмокнула Адриенну в щеку и сердечно, как старинных знакомых, поприветствовала мужчин — напомнив Сильвии, что та здесь новичок, посторонняя, что как бы тепло ее здесь ни приняли, ничто здесь в действительности ей не принадлежало.

Глава 2

И все же день за днем Сильвию тянуло к Адриенне, точно пением сирен.

Французские писатели проявляли глубокий интерес к творчеству своих американских и английских коллег, которых она читала, и вскоре Сильвия уже одалживала им свои экземпляры Вордсворта и Уитмена, а также старые выпуски журналов «Дайел», «Эгоист»[15] и «Литтл ревью», привезенные ею из недавних поездок в Лондон и Нью-Йорк. Она написала матери с просьбой прислать еще книг из библиотеки, которую собирала в доме своего детства в Принстоне.

Случалось, что Киприан составляла ей компанию, и они вдвоем курили и перешептывались где-нибудь в уголке лавки, что прибавляло Сильвии уверенности перед Сюзанной, которую Киприан нарекла — втихую и только для ушей сестры — la crapaudette, особой формой французского слова, обозначающего пресмыкающееся. По сути, Киприан называла ее приживалкой.

— Но она не такая, — возражала Сильвия, хотя незаслуженная критика была бальзамом на ранах ее ревнивой души. — Идея открыть лавку в той же мере принадлежит ей, как и Адриенне.

— Тогда почему ее имя не значится на вывеске?

— Наверное, потому, что именно родители Адриенны дали им денег на открытие лавки.

Но Киприан упрямо мотала головой.

— Да говорю же тебе, Сильвия, не только в этом дело.

Даже если и так, вслух об этом не говорилось. Звучала история, что две женщины дружили еще со школы, которую окончили в Париже, потом вместе уехали в Лондон и там вынашивали мысль открыть книжную лавку, что и сделали в 1915 году. Сильвия даже не знала, чему в отношениях этих двоих она завидовала больше: непринужденному ежедневному партнерству в делах, книжному сестринству или очевидной физической близости. А сколько времени минуло с тех пор, как самой Сильвии выпадала радость целовать кого-нибудь? И хотя за ней числились один-два коротеньких романа, она не решилась бы утверждать, что когда-либо по-настоящему влюблялась. И она определенно никогда не бывала так близка с кем-либо, как были Адриенна с Сюзанной; по существу, они почти состояли в браке. Во всяком случае, в той мере, в какой могут состоять друг с другом в браке две женщины. В лавке они не целовались, но если одну из них приглашали в гости, то подразумевалось, что они придут вдвоем.

Сильвия ненавидела себя за свою ревность, особенно потому, что Сюзанна проявляла к ней лишь доброту. Это Сюзанна в одно из воскресений собрала их вчетвером и предложила: «Сегодня тут поблизости показывают старые серии “Жюдекса”, давайте сходим, а?» И вот, набив полные карманы лакричных конфеток и бутылочек бренди, они с Адриенной и Сильвия с Киприан уже сидели в темном зале кинотеатра и потихоньку пьянели, восхитительно погружаясь в мелодраматические перипетии на экране.

В антракте Сюзанна и Киприан отлучились в уборную, и Адриенна, наклонившись к самому уху Сильвии, прошептала:

— Твоя сестра почти так же великолепна, как ты.

Боже милостивый, каким жаром отдались эти слова у нее в груди.

— Конечно, очень мило с твоей стороны, но, право же, совершенно абсурдно.

— Не всякая звезда сияет ярко, как étoile polaire, chérie[16]. Есть и более эфемерные, более утонченные, но они ничуть не менее прекрасны и ничуть не меньше значат.

— Спасибо, — только и прошептала Сильвия, но как же ей хотелось сказать больше — что сама Адриенна подобна Солнцу, что среди них она ярчайшая звезда, согревающая всех своим теплым светом. Хотя подобные излияния вряд ли были бы к месту, учитывая, что Сюзанна могла вот-вот вернуться. Уверенная, что чудовищно, предательски покраснела, Сильвия заметила направляющуюся к своему месту Киприан и промямлила Адриенне, что теперь ее очередь воспользоваться дамской комнатой.

Уже совсем стемнело, когда спустя четыре часа их четверка вышла из кинотеатра и Киприан сказала:

— Да уж, зрелище, конечно, жуткое, но спасибо вам, что купили билеты и внесли свой вклад в мою зарплату.

— Вы были восхитительны! — хором воскликнули Адриенна с Сюзанной и принялись вспоминать понравившиеся им сцены, в которых блеснула сестра Сильвии.

— Какие вы милые, что так лестно отзываетесь о моей игре, однако мне срочно требуется выпивка. Как насчет бара на Эдгара Кине?

У Сильвии перехватило дыхание от того, сколько всего вдруг открылось ей: пускай она предполагала, что Адриенна с Сюзанной уже догадались о ее лесбийских наклонностях, но сама она ни словом не подтверждала этой догадки; сестрица же ее определенно считала, что тут нужно внести ясность. Все они были одеты совсем несоответствующе для заведения, куда посетительницы неизменно являлись в костюмах или платьях с блестками, так что все четверо явно поняли, куда клонит Киприан.

Впрочем, ни Адриенна, ни Сюзанна и глазом не моргнули. Сюзанна, деланно зевнув, заметила:

— Я и сама люблю пропустить аперитивчик у Лулу, несмотря на всю тамошнюю театральщину, но сейчас мне что-то совсем неохота переодеваться, а вам?

— И мне, — поспешила ответить Сильвия. — Я тоже слишком устала.

Словом, уловка Киприан сработала, и если между ними еще оставались какие-либо недомолвки насчет сексуальной ориентации друг друга, то теперь они устранились.

Все еще находясь в образе, Киприан капризно выпятила нижнюю губу и сообщила:

— Вы зануды.

— Как-нибудь в другой раз сходим, chérie, — сказала Адриенна. — Я знаю тут неподалеку одно местечко, там роскошно готовят sole meunière[17].

— Ловлю на слове, — отозвалась Киприан.

Пока они шли вниз по улице к бистро, Киприан с Сюзанной оказались чуть впереди, и, когда Адриенна продела руку под локоть Сильвии, та не преминула чуть крепче необходимого прижаться к пышным мягким формам владелицы книжной лавки.

Как-то раз, одним вечером ранней осени, сирена воздушной тревоги заревела, когда они заканчивали прибираться в лавке, собрав пустые винные бутылки и расставив по местам стулья после литературных чтений Андре Спира[18]. Соблюдая их традицию, с первым сигналом сирены Сюзанна подхватила бутылку с остатками бордо, чокнула ею о соседнюю бутылку и одним глотком весело ее осушила.

Она кашляла. Она кашляла все сильнее и сильнее, по мере того как дни укорачивались, а воздух прихватывали осенние холода.

Сильвия стыдилась чувств, которые вызывал у нее кашель Сюзанны. Кашель и темнеющие под ее глазами багровые тени. Хотя никто о том ни словом не обмолвился, Сильвия подозревала, что Сюзанна больна туберкулезом. Чахоткой. В некотором смысле эта болезнь идеально подходила такой диккенсовской красавице и ее истинно викторианской компаньонке.

Как Сильвия ни стыдилась признаться даже самой себе, она взяла за привычку появляться в лавке у Адриенны, когда наверняка знала, что Сюзанны там не будет, поскольку под вечер кашель укладывал ее в постель, требуя довольно-таки grand “petit somme”[19].

— Пожалуй, я больше живу среди книг, чем среди людей, — заметила Адриенна, пока они с Сильвией расставляли на полках недавно полученную партию новых романов.

— Да, и я тоже! — В знак взаимного признания они обменялись улыбками. Ошеломительное облегчение снизошло на Сильвию, когда она услышала, что эта богиня с улицы Одеон, чьего внимания добивались столькие выдающиеся умы, тоже предпочитает компанию слов обществу людей.

Оглядываясь в поисках свободного места на полках, Адриенна перевела свои аквамариновые глаза на Сильвию и сказала:

— Но даже мне время от времени требуется немного отвлекаться от книг. Все равно уже время закрываться. Как ты насчет того, чтобы пробежаться по залам импрессионистов в музее д’Орсе? Давненько я не проведывала «Олимпию».

Не прошло и часа, как они уже стояли перед «Олимпией» Эдуарда Мане, полной внутреннего величия фигурой обнаженной проститутки, уставившей на них с Адриенной взгляд, полный дерзкой непокорности.

— Она-то и дала начало всему, — заметила Адриенна, — всем другим полотнам, Моризо и Моне, и Ренуарам, и Боннарам с Сезаннами. Ей они всем обязаны.

Сильвия сощурилась, разглядывая алебастровую фигуру и то, как образуют ее легчайшие мазки кисти, как они складываются в облик чернокожей служанки, едва намеченный на темном фоне, и букет цветов, который та подносит своей госпоже, выполненный такими же поразительно чистыми красками. Сильвия полагала, что «Олимпия» покажется ей соблазнительной, раздразнит в ней возбуждение, недаром шестьдесят лет тому назад эта нагота вызвала огромный скандал среди первых зрителей, но нет, сегодня она смотрела на картину скорее оценивающим взглядом Адриенны. Увиденное, как она сейчас понимала, знаменовало самое начало современного искусства, которое и теперь развивали своими работами Пикассо, и Матисс, и Ман Рэй[20], равно как и писатели, экспериментировавшие с литературными вариациями живописной техники: поглощенные раскрытием возможностей языка, подобно художникам, исследующим возможности красок, разделявшие решимость изображать «современную жизнь», как называл ее Бодлер, во всем ее великолепии и во всей же гротескности. Ибо современная жизнь определенно была уделом богов, о чем недвусмысленно говорило имя проститутки, послужившей Мане натурщицей.

— Какое это, должно быть, сказочное счастье — вырасти в городе, где есть подобные произведения живописи, — промолвила Сильвия, — осознавая, что твоя страна дала начало одному из важнейших художественных движений за всю историю искусства.

Адриенна, не отрывая глаз от «Олимпии», выпятила нижнюю губу.

— Не большее, чем осознавать, насколько революция в твоей стране вдохновила других.

Сильвия рассмеялась такому сравнению.

— То дела давно минувших дней. А это… — Она указала на «Олимпию». — Происходит у нас перед глазами, прямо сейчас.

— Давно минувшие дни — это Древний Рим, — возразила Адриенна. — Американская же и Французская революции произошли, можно сказать, только вчера. Во всяком случае, для французов «Олимпию» впервые выставили перед публикой в 1863 году, меньше чем через столетие после вашей Декларации независимости. И в некотором смысле она вашей Декларации кое-чем обязана. Не будь независимости, все такое искусство было бы невозможно, уж в этом я твердо уверена.

Сильвия судорожно вздохнула. Бывали ли у нее когда-либо такие разговоры? Да еще с прекраснейшей женщиной, чьи глаза, кожа и ум так безмерно восхищали ее? Да еще и в обожаемом ею городе? Столько всего сошлось в одном моменте, что оказалось почти выше ее сил. Но как ни давило на нее переживание, ей хотелось, чтобы оно длилось вечно.

Увы, к ним уже шел охранник, чтобы предупредить, что через десять минут музей закроется.

— Адью, Олимпия, — попрощалась с картиной Адриенна. И с трудом оторвавшись от нее, перевела взгляд на Сильвию. — А теперь, думаю, самое время тебе попробовать лучшего во всем Париже горячего шоколада.

Хвала небесам, она тоже хочет, чтобы этот день не кончался.

— Я готова, веди.

— Глубоко же влипла ты, скажу я тебе, — сказала Киприан, когда они неделей позже вместе возвращались из книжной лавки.

— В каком смысле влипла?

— Ах, брось строить из себя идиотку, тебе это не к лицу. Я толкую об Адриенне. И не думаю, что ménage à trois[21] в твоем стиле, сестричка. Как не думаю, что такое в стиле Сюзанны. А вот за Адриенну не поручилась бы. Похоже, она наделена… богатым воображением. Кстати, ее сестра, Ринетт, между прочим, спит и с Фаргом, и со своим мужем.

Сильвия вздохнула. Не было никакого смысла отрицать сказанное Киприан.

— Да знаю я, знаю. Я… — Я влюбляюсь в Адриенну. Но погодите-ка. — Ты и правда думаешь, что Адриенна не имела бы ничего против ménage à trois?

Одна мысль о подобных соитиях вгоняла Сильвию в смущение. Она была наслышана о том, что творится в домах богемного Парижа, но сама ничего такого еще не повидала и не испытала. И решительно не желала думать в таком ключе об Адриенне; Сильвия, как это было ни болезненно для нее, предпочла бы все же, чтобы та оставалась верной Сюзанне.

— По мне, так Адриенна — женщина с аппетитами, такая легко может заскучать.

— Из одного того, что Адриенна потакает своему гурманству, Киприан, ты уже делаешь вывод, что она развратна в любовной жизни. Тут ты приблизилась к опасному образу мышления в духе мадам Бовари.

Сильвия надеялась, что отсылкой к самому нелюбимому обеими роману Флобера, в котором заглавная героиня одинаково примитивно невоздержанна во всем, начиная с денежных трат и заканчивая сексуальным поведением, только потому, что она женщина, поможет сестре раскрыть глаза на то, как она заблуждается на счет Адриенны.

Но та лишь пожала плечами.

— Может, и нет.

Умеет же Киприан разозлить.

И всё же. Сильвия радовалась неизменной компании сестры теперь, когда мучительно раздумывала, что же делать дальше. Ее испанское эссе зашло в тупик, а между тем ей уже тридцать. Ей нужна цель. Не может же она бесконечно состоять в помощницах, и притом бесплатных, в лавке у Адриенны. В особенности учитывая, как разрастались ее чувства.

Но лишь когда Сильвия начала всерьез терзаться бесцельностью своего существования, в ее мозгу забрезжила и начала принимать конкретные очертания некая мысль.

Собственная книжная лавка.

Ее заведение будет привлекать такую же публику, как у Адриенны. Но вдали от магазинчика, который она так полюбила, и от его хозяйки, которую она полюбила слишком сильно. Нью-Йорк достаточно далеко от Парижа, чтобы защитить ее несчастное сердце.

Да! Книжная лавка! Ее собственное заведение. Идея все сильнее захватывала Сильвию, и она уже не могла удержать ее в себе, не могла не поделиться с Адриенной и Сюзанной, когда они вечером готовились к очередным чтениям, заставляя магазин рядами стульев, а стол — бутылками с вином. Вообще-то Сильвия караулила момент, чтобы обсудить свою идею наедине с Адриенной, но Сюзанна как на грех все время крутилась рядом.

— Я, между прочим, подумываю открыть в Америке магазин книг на французском языке, — обронила Сильвия, изо всех сил стараясь не выдать переполнявшего ее энтузиазма.

— Какая чудесная мысль! — воскликнула Сюзанна, что стоило ей приступа кашля.

Адриенна бросилась к ней, схватила одной рукой за локоть, а второй стала круговыми движениями поглаживать ее спину между выступающих острых лопаток.

Вот бы почувствовать, каково это.

— Мысль и правда замечательная, — согласилась Адриенна, не спуская глаз с Сюзанны, пока та отходила от приступа. — А мы что будем делать без тебя здесь в Париже?

У Сильвии сердце чуть не выскочило из груди при мысли, что по ней могут, по ней будут скучать.

— Мне тоже будет вас очень не хватать.

— Но все же твой дом Америка, — продолжала Адриенна, и в ее тоне проскользнули — неужели правда? — нотки сожаления.

— В этом я как раз не уверена. В последние месяцы я чувствовала себя здесь счастливее, чем могу выразить словами.

— Мы не меньше твоего счастливы, что ты с нами.

Снова кашель, снова поглаживания.

У Сильвии заныло сердце. Нью-Йорк. Достаточно ли он далеко?

Она понимала, что должна уехать из Парижа, иначе ее сердце разобьется, но еще не была готова насовсем оставить Европу и заняться книжным магазином в Нью-Йорке, и потому, когда ей на глаза попался плакат Красного Креста о наборе добровольцев в Сербию, возбуждение затопило ее с головы до пят. Она никогда не бывала в Белграде, и она хотела хоть чем-то помочь военным действиям. «Призыв на службу — дело столь же благородное, как и призыв к служению Богу», — часто повторял ее отец, а Сильвии уже доводилось быть волонтером — в 1916 году, когда она отправилась в сельскую глушь Франции помогать крестьянам пахать земли. Нет, она не перевязывала раны и не сидела за рулем кареты скорой помощи, но и ее работа была тяжелой и благодарной, и позже Сильвия тосковала по такой цели и по очищающему физическому труду.

Так что конец 1918 года застал ее почти в двух тысячах километров к югу от Парижа, одетой в брюки цвета хаки и с рюкзаком, набитым консервами и стопкой дорогих ее сердцу книг, включая «Портрет» Джойса, который в последнее время она страстно жаждала перечитать; она нашла утешение в том, как герой стремится прийти к более самобытному образу жизни в этом мире. Она узнавала себя в попытках Стивена Дедала обрести смысл через интеллектуальный поиск, ей приносили искупительное освобождение его описания похоти, в милосердные моменты заглушавшей чрезмерное кипение его разума. Каково это — отдаваться страсти настолько, чтобы забылись все прочие беды?

Сейчас забыться у нее получалось, только когда она сосредоточивалась на нуждах селян под Белградом и подвергала свое тело тяжелому многочасовому труду.

Хотя Перемирие[22] объявили совсем вскоре после ее приезда, противопехотные мины по-прежнему оставались в земле, а вражда между недавними противниками никуда не делась. В итоге то и дело вспыхивали отдельные стычки со стрельбой, в результате которых люди получали ранения от шрапнели, требовавшие ухода, к тому же местному населению от мала до велика не хватало одеял, одежды и обуви, средств гигиены и, конечно, продовольствия. Сильвия была и сиделкой, и заботливой тетушкой, и амбулаторной медсестрой; она штопала носки, читала вслух, писала под диктовку письма, держала за руку и делала все прочее, в чем нуждались вверенные ее попечению люди.

Всякую минуту раздавался какой-нибудь громкий звук, и, хотя ее ухо тотчас распознавало безобидный скрип двери или чих автомобильного мотора, Сильвия замечала, что молодые мужчины вокруг нее — на лазаретных койках ли, в тавернах, на рынках — вздрагивали, съеживались, а то и пытались спрятаться, вжимались в землю или, скорчившись, норовили заползти под перевернутый мусорный бак, если позволяли его размеры. Поразительно, куда только ни могли вместиться несчастные контуженые мальчишки, складываясь в три погибели.

Сильвия старалась не замечать, как трескается и кровоточит от работы на улице кожа ее вечно окоченелых пальцев и кистей, но потом одна молодая венгерка, добрая душа, поделилась с ней баночкой целебного бальзама, и тот, хотя и вонял овечьей мочой, прекрасно защищал ее руки даже в самые суровые зимние холода. Она и оглянуться не успела, как ее работа превратилась в тяжелый труд, от которого по спине все время струился пот. Однако физические усилия действовали на нее благотворно. В конце тяжелого дня она зажигала свечку и немного читала на своей жесткой койке. И «Портрет» тоже, да, но именно Уитмен почти каждый вечер убаюкивал ее. Томик обожаемых ею «Листьев травы», разбухший и потрепанный, стал для нее чем-то вроде молитвенника, приносил утешение и скрашивал одиночество. При этом слова Уитмена еще и растравляли в ней тоску, когда ее глаза задерживались на строках стихотворения «Запружены реки мои»:

Только бы нам ускользнуть ото всех, убежать беззаконными, вольными,

Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так беззаконны, как мы[23].

Как жаждала ее душа своего беззаконного ястреба, хотя она знала, что у самого Уитмена пары не было. Никогда он не женился, никогда не заводил ни с кем близких отношений наподобие тех, что связывали Адриенну с Сюзанной. Он определенно знавал близость и испытывал влечения плоти. Но именно поэзия — его работа — была семенами, что он посеял.

Чем дальше, тем сильнее Сильвия убеждалась, что работа могла бы стать главнейшим свершением в жизни. Она обдумывала эту мысль, пока пришивала пуговицы и тряслась в грузовике по пыльным дорогам, развозя консервы, она приспособилась выметать ею, как метелкой, романтические воспоминания об Адриенне, которые нет-нет да и прокрадывались в ее сознание. Однако сколь ни ценила она свое волонтерство в Сербии, такая работа никак не отвечала ее жизненным чаяниям. Слишком многое унаследовала Сильвия от своей матери, слишком глубоко сидела в ней привязанность к Парижу, к искрометному разговору, к утонченным деликатесам; ох и позлорадствовала бы Киприан, решись Сильвия сделать ей подобное признание, и она не могла не улыбаться, представляя, какое оно произвело бы впечатление на сестру.

Французская книжная лавка в Нью-Йорке. Да, это подойдет как нельзя лучше. Как показал ей пример А. Монье, жизнь ради книг и среди книг не только возможна, но и достойна. В моменты затишья или за простой механической работой Сильвия мысленно расставляла книжные полки и мебель в помещении своего будущего магазинчика. Маленькая лавка на усыпанной листьями улице в даунтауне, вероятно, в особнячке из бурого песчаника с небольшой квартирой наверху, где она станет жить. Внутри будет теплый свет, а зимой она сможет предлагать посетителям горячий чай. Она будет устраивать обеды для преподавателей Колумбийского университета и Принстона, а также для местных литераторов, знакомых с творчеством Флобера и Пруста; она будет подавать им соль меньер и бёф бургиньон, и они будут запивать их бургундским и бордо под беседы о новой литературе и положении в мире после войны. К ней в лавку будут захаживать видные литераторы, а может быть, и редактор «Литтл ревью» Маргарет Андерсон станет ее завсегдатаем. Кто знает, вдруг она встретит свою Сюзанну в Нью-Йорке, где женщины-«компаньонки» смогут мирно жить вместе на Вашингтон-сквер, не привлекая косых взглядов соседей. И возможно, ей не придется томиться по своей черноволосой безнадежно потерянной любви из Латинского квартала.

Но увы, мать Сильвии, которая очень вдохновилась ее планами открыть французскую книжную лавку и принялась с энтузиазмом подыскивать на Манхэттене подходящее помещение, сетовала в письмах, что это столь же безнадежно, как искать вчерашний день. В одном из них она писала:

Уже чуть не проклинаешь Перемирие, потому что война определенно сдерживала арендную плату. Теперь же все и каждый преисполнились оптимизма, деньги в этом городе утекают так же стремительно, как остатки беззапретного джина, взвинчивая цены буквально на все, что ни возьми.

Пессимизм матери хоть и отложил на время планы Сильвии, но не заставил отказаться от них. Ей суждено было обзавестись собственной книжной лавкой. Не выгорит с Нью-Йорком, так получится в Бостоне. Или в Вашингтоне. Сильвия не желала сдаваться.

Она получила письмо от своей сестры Холли, напомнившее, что в мире существуют и добрые вести и что настойчивость приносит плоды:

Избирательные права женщин теперь законодательно закреплены в нашей стране! Наши старания увенчались успехом! Жду не дождусь, чтобы впервые проголосовать. И плевать мне, что там болтают другие, все равно я считаю, что дело стоило той цены, что мы за него заплатили, — Сухого закона, за который, как ты знаешь, ратовали многие наши сестры-суфражистки. Иногда мне даже казалось, особенно под конец, что они больше жаждут отвратить своих мужчин от пьянства, чем с помощью выборов изменить свою страну. Похоже, кухня по-прежнему заправляет жизнями представительниц нашего пола.

Лишь одно письмо расстроило Сильвию, и оно пришло от Адриенны.

Сюзанна вышла замуж за сына друга своего отца, тот много лет был влюблен в нее. Да и как можно не любить Сюзанну? Они счастливы, правда, во время их свадебного путешествия я очень по ней скучала. К моей радости, как только они вернулись в Париж, она вернулась в лавку, и все нынче вроде бы вернулось на круги своя.

Сильвия перечитала этот абзац столько раз, что слова поплыли у нее перед глазами. Замужество, должно быть, дало определенные удобства, потому что она не думала, чтобы Сюзанна, подобно Киприан, наслаждалась радостями близости с мужчиной; из уст красавицы Сюзанны она и намека такого ни разу не слышала. Сильвия просто не могла взять в толк, кому и какую пользу оно бы принесло. Что брак давал жениху и невесте — не говоря уже о возлюбленной невесты? Или тут замешано здоровье Сюзанны? Адриенна на этот счет ничего не писала, а Сильвия не спрашивала.

Когда закончился ее контракт с Красным Крестом, Сильвия уже знала, что пришло время открыть новую главу своей жизни. Но сначала ей требовалось еще раз навестить Париж. Он приманивал ее чарующим зовом очередной сладкоголосой сирены, норовившей сбить Сильвию с ее стези.

Определенно, то была сирена.

Но тогда почему этот зов больше напоминал мольбу Пенелопы к Одиссею — отчаянный любовный призыв вернуться домой, преодолев всю огромность разделяющего их расстояния?

Глава 3

В июле 1919 года она спустилась на перрон в духоту и суматоху Восточного вокзала и подняла голову к застекленному потолку, сквозь который голубело ясное небо. Ряды высоких арочных окон пропускали во вместительное замкнутое пространство вокзала еще больше солнечного света, и, пока Сильвия пристраивала на плечи свои дорожные сумки, слух ее заполнился раздраженными объявлениями кондукторов, пронзительным визгом детей и возгласами радости от встречи с вновь обретенными дорогими людьми — от всего этого Сильвия растрогалась чуть не до слез. Какое громадное облегчение ощущала она, и к нему примешивалось пьянящее предвкушение тайны и приключений. Впереди меня ждет столько всего.

Не потрудившись закинуть свои скромные пожитки в отель, забронированный ею поблизости от школы, поскольку с отъездом Сильвии в Сербию Киприан покинула их прежнее жилье в Пале, Сильвия направилась прямиком в лавку А. Монье. Адриенна выглядела осунувшейся, но искренне ей обрадовалась, всплеснула руками, кинулась навстречу с приветственными возгласами и заключила ее в крепкое объятие прямо на пороге.

— Mon amie! Sylvia, bienvenue! Dieu merci!

Сильвия обняла ее в ответ, но счастливый смех Адриенны почти тотчас перешел в горькие рыдания. Трое посетителей лавки, которых Сильвия видела впервые, хотя знала всех постоянных покупателей, тактично отводили от них взгляды.

— Отойдем на минутку, — прошептала Сильвия на ухо Адриенне.

Адриенна только кивнула, смахивая слезы тыльной стороной ладони и всхлипывая, потом выудила из кармана в складках длинной юбки скомканный платок и промокнула нос.

В тесной задней комнатке молоденькая девчушка распаковывала коробку с журналами. Адриенна отправила ее в переднюю часть магазина к покупателям, плотно закрыла дверь и, рухнув без сил на коробку, спрятала лицо в ладонях.

Сильвия присела перед Адриенной и положила руки ей на колени, ощущая огрубевшими ладонями плотное переплетение муслиновой ткани юбки.

— Скажи, что стряслось, — попросила она.

Адриенна подняла на Сильвию все еще мокрые от слез глаза с покрасневшими веками и, стараясь унять дрожь нижней губы, выдавила:

— Сюзанна умерла. На прошлой неделе. — Адриенна выдохнула и тут же сделала вдох, такой глубокий и быстрый, что закашлялась.

Сильвия крепко сжала ее руки.

— Мне бесконечно, бесконечно жаль. Я знаю, как ты любила ее.

Адриенна зажмурилась и только кивала, стараясь восстановить дыхание.

Они еще долго сидели, молча держась за руки, только Адриенна время от времени судорожно всхлипывала. У Сильвии и самой сжималось сердце, но она решила, что ради Адриенны должна сохранять присутствие духа. А в голове ее неотвязно крутился вопрос: что все это должно значить? Возможно ли, что услышанный ею голос, на призыв которого она ринулась в Париж, был вовсе не зовом города, а мольбой угасавшей Сюзанны, что она на смертном одре призывала Сильвию вернуться, чтобы позаботиться об Адриенне?

«Господь Всевышний, — взмолилась Сильвия богу своего отца, хотя ничуть в него не верила, объятая чувством немного сродни тому, что у Джойса толкало к покаянным исканиям Стивена Дедала. — Пусть это будет так».

Что, если вместо французской книжной лавки в Америке я открою американскую книжную лавку тут, в Париже? Думается, многие здесь только приветствовали бы возможность читать в оригинале, а ни один магазин или библиотека таких изданий не предлагает. Сегодня утром Сильвия проснулась с этой мыслью, которая озарила ее, как если бы была ниспослана самими небесами, и целый день набиралась мужества, чтобы поделиться ею с Адриенной.

И вот, насладившись бесподобно приготовленной Адриенной жареной курицей с картофелем и розмарином, Сильвия почувствовала, что час настал.

Адриенна моргнула и расплылась в широкой улыбке.

— Oui! Великолепная мысль. К тому же ты сможешь остаться в Париже, — взволнованно воскликнула она.

От этих слов у Сильвии полегчало на душе, точно ее паруса вдруг наполнились попутным ветром.

— В Париже я как дома, — ответила она.

Шел август, и Адриенна уже не плакала каждый день по своей потере, более того, она снова посвящала всю себя лавке и своей обожаемой кухне и почти каждый вечер приглашала Сильвию на ужин. Они ели и читали, часами вели разговоры на серьезные художественные темы, как тогда, в музее д’Орсе, но временами сбивались на предметы более легкомысленные вроде недавно открывшейся в квартале confiserie[24].

— A я до сих пор больше всего люблю pâtes de fruit[25], — сказала Адриенна, вонзая зубы в вязкий желеобразный квадратик. И тут же, улыбаясь с полным ртом мармелада, прибавила: — Этот просто пальчики оближешь.

Сильвия надкусила пламенно-красный квадратик.

— Cerise[26]. — Она пожала плечами. — А по мне, так самая вкусная из сластей — сахарная вата. А еще лучше шоколад.

— Кстати, у Эйфелевой башни продают сахарную вату, вкуснее которой ты еще не пробовала!

Под вечер следующего дня, заперев лавку, они уже стояли у зеленой тележки продавца сладостей и вместе лакомились накрученным на палочку розовым облаком, размерами превосходившим голову любой из них, и, пока сахар таял у них на языках, разглядывали поразительное творение Гюстава Эйфеля.

— Она открылась за три года до моего рождения, — сказала Адриенна.

— А на верхушку ты когда-нибудь поднималась?

— Еще чего, по всем этим ступенькам? Благодарю покорно. Мое сердце сдастся уже к десятому этажу.

Сильвия не была уверена, намекает ли Адриенна на кое-какой лишний вес, набранный ею со дня их знакомства. Сильвии нравилось, как он округлил ее лицо и сделал пышнее роскошную грудь, к тому же ей приходилось по душе, что Адриенна так беззастенчиво наслаждается едой, в отличие от ее матери и многих других женщин, питавшихся точно птички, но ничего этого говорить она не собиралась.

— Брось, твое сердце наверняка куда крепче.

— Нет, я правда люблю долгие прогулки вроде тех, что мы совершали вокруг деревенского дома родителей, но там подъем был очень пологий. И посреди цветущих полей. Я всякий раз вынуждена присаживаться, когда поднимаюсь по той длинной лестнице к Сакре-Кёр на Монмартре.

— Долгие прогулки, да еще и вблизи родительского дома, как заманчиво это звучит.

— Когда-нибудь я обязательно свожу тебя туда. Вот увидишь, родителям ты понравишься. А ты полюбишь нашу собаку. Его зовут Мусс, и он, хоть размером и с медведя, добрейшая душа.

— Конечно, полюблю, — отозвалась Сильвия и поскорее набила рот следующей порцией воздушного лакомства, чтобы не ляпнуть лишнего или не расплыться в слишком радостной улыбке. Она еще не была до конца уверена в ответном чувстве Адриенны, но ощущала, что разумнее всего не торопить события и дать ей столько времени, сколько понадобится, чтобы оплакать Сюзанну.

Казалось, каждый вечер, который они проводили вместе, пролетал незаметно — он начинался в восемь, и, не успевали они и оглянуться, как уже была глубокая ночь. Возвращаясь с улицы Одеон, 7, Сильвия проходила несколько пустынных кварталов до своего отеля и всю дорогу курила, иногда до нее долетал звучный голос колокола церкви Сент-Этьен-дю-Мон, и Сильвия никогда не чувствовала одиночества — напротив, ее тело и душу до краев заполняли блюда Адриенны, ее идеи, ее голос, ее неповторимый аромат лаванды и оливкового масла. Она была полна Адриенной.

Она никогда не понимала, как Адриенне это удается, но та, как бы поздно ни легла накануне, неизменно появлялась у себя в лавке к девяти утра, бодрая и улыбающаяся. Сильвия же иногда притаскивалась не раньше одиннадцати, а Адриенна, укоризненно цокая языком, тут же нагружала ее какой-нибудь работой: написать пригласительные на очередные литературные чтения, расставить по порядку книги, подбить баланс банковского счета, распределить место на полках.

— Ты должна уже уметь все это, когда откроешь собственную лавку, — говорила она, а Сильвия в который раз дивилась, что все это умеет и делает женщина моложе ее на пять лет. Что бы там ни говорила Адриенна об одышке на лестницах, энергия в ней так и била ключом. Вдобавок ей было не занимать отваги. И стойкости духа. Бог ты мой, она же открыла свою лавку на второй год мировой войны и умудрилась до самого ее окончания продержаться на плаву. В свои-то двадцать три года!

Чем дальше, тем больше у Сильвии крепло чувство, что их дружба перерастет в нечто большее. Ей показалось, или их руки в последнее время соприкасались чаще, чем прежде? И правда ли, Адриенна прошлым вечером подсела еще ближе к ней, когда они устроились на кушетке?

Сильвия гнала от себя подобные мысли и чувства. Наберись терпения. Она по-прежнему в трауре. И все же печальный туман, остававшийся после смерти Сюзанны, потихоньку рассеивался. В их воспоминаниях подруга Адриенны постепенно принимала облик доброй феи-покровительницы, чьи вкусы и идеи они нередко с почтением упоминали и брали за пример, а иногда посвящали памяти Сюзанны чашечку чая или ее любимый десерт — macarons[27] из кондитерской в соседнем квартале.

А в какой-то день, даже не произнеся имени Сюзанны, Адриенна отыскала для новой лавки Сильвии идеальное помещение на улице Дюпюитрена, 8, за углом от перекрестка Одеон. Десятилетиями арендовавшая его прачка удалилась на покой и переехала в деревню.

— Оно великолепно, — сказала Сильвии Адриенна, выяснив, что помещение сдается. — Более великолепным оно было бы лишь в одном случае — если бы располагалось в том же квартале, что и моя лавка.

— Кто знает, может, когда-нибудь и такое найдется, — ответила Сильвия, окрыленная тем, что это сбывается: ее собственная книжная лавка в любимейшем из всех городов мира.

— У меня тоже появилась одна задумка, — сказала Адриенна с удивившим Сильвию смущением в голосе.

— Продолжай.

— Я тут подумала, наверное, стоит поменять название моей лавки. Так сказать, ознаменовать новое начинание.

Сильвия заулыбалась, стараясь не слишком выдавать сердечную надежду, которую всколыхнули в ней эти слова.

— Считаешь, так будет правильно?

Адриенна решительно кивнула.

— Уверена. Я подумываю вот о каком: La Maison des Amis des Livres. — Она проговорила название медленно, торжественно и двигала руками над головой, словно определяя ему место над дверями и витринами лавки.

— «Дом друзей книг», — перевела Сильвия, а потом продолжила по-французски: — Что верно, то верно. Meilleurs amis[28].

— Bon[29]. Приглашу художника, пускай изобразит новое название, tout de suite[30].

От широченной улыбки у Сильвии заломило щеки. Новое начинание.

— Восхищаюсь твоей решительностью.

— Не вижу смысла ходить вокруг да около.

— И то правда, всегда проще, когда знаешь, чего хочешь.

Позже, тем вечером, Сильвия присела за письменный стол подруги, чтобы написать матери, что появилась возможность снять помещение под магазинчик ее мечты, и прибавила, что будет вовеки благодарна, если ее семейство сумеет помочь ей чем-либо еще, помимо отправки всех книг, какие только есть в ее комнате в Принстоне. Сильвии претила необходимость о чем-то просить, но она не знала никого во Франции, кто мог бы располагать свободными деньгами, к тому же ее вдохновлял пример Адриенны: та уже полностью выплатила родителям сумму, одолженную ими на ее лавку в 1915 году. Сильвия рассчитывала, что ей удастся сделать то же самое.

Мать немедленно написала в ответ, что совсем скоро отправит морем книги и еще кое-какие литературные сюрпризы и что деньги тоже уже в пути:

Я всегда знала, что ты найдешь свое призвание. А в доказательство моей веры в тебя, в твою затею и в твой здравый смысл я пошлю тебе все средства с моего собственного сберегательного счета, которые я начала откладывать еще до замужества. И втайне от всех я страшно радуюсь, что вместо возвращения в Нью-Йорк ты остаешься в Париже, ведь это дает мне благовидный повод наведываться туда, чтобы повидаться с тобой. Радуйся жизни, дорогая моя. Я страшно горжусь тобой, как и твой папа. Выберусь к тебе при первой же возможности.

Сильвия смахнула слезы и почувствовала, что еще никогда так не скучала по матери.

Едва осень позолотила первые листья, Сильвия заказала билеты в Лондон, где планировала обойти лучшие издательства и книжные магазины и попытаться договориться о поставках для своей лавки.

— Как я тебе завидую, — сказала Адриенна накануне отъезда Сильвии. — Я вообще люблю Лондон, а книжные там выше всяких похвал.

Сильвия предпочла бы не расслышать в тоне подруги ностальгических ноток по ее лондонским дням с Сюзанной, хотя, вспоминая первую любовь, Адриенна не выказала и тени грусти.

— Я буду скучать по тебе, — сказала Сильвия. — Но скоро вернусь, раньше, чем ты успеешь произнести «Шекспир».

— Шекспир, — повторила Адриенна и хихикнула.

Сильвия вскинула бровь, и обе рассмеялись.

— Скорее возвращайся домой, mon amie.

Что это? Уж не румянец ли на щеках Адриенны? Она покраснела? И что заставило внезапно охрипнуть ее голос — не желание ли?

— Конечно. Обещаю тебе.

Возможно, оттого, что в поезде и на пароме на пути в Лондон Сильвия столько раз проигрывала в памяти тот разговор, а может, ее ум особенно занимали названия книжных магазинов с тех самых пор, как Адриенна переименовала свой, но случилось так, что в первый вечер же в Англии, ложась спать, она придумала превосходное название для своей лавки: «Шекспир и компания».

В конце концов, старина Уильям, насколько ей было известно, никогда не выходил из моды.

Лондон поливал ее дождями и изматывал. Она посетила прославленный книжный магазин Элкина Мэтьюса[31] на Корк-стрит и, изо всех сил стараясь не забрызгать его тома каплями с волос и платья, попросила у него новейшие произведения Эзры Паунда, Джеймса Джойса и Уильяма Йейтса; про последнего она слышала, что он квартирует где-то по соседству. Мэтьюс, причудливо старомодный в своей потрепанной куртке и со встопорщенными бакенбардами, оказал Сильвии прием в высшей степени дружелюбный.

— Так вы, как я погляжу, любите новую литературу, — заметил он, выкладывая на стол перед ней десяток томов.

— О да. Мои друзья в Париже просто мечтают прочитать и другие произведения этих авторов, так что в своей новой лавке я намерена предлагать все лучшее и самое новое из американской и английской литературы.

Морща лоб, он пристроил монокль между щекой и лохматой бровью.

— Магазин англоязычной книги, говорите? Во Франции-то?

Сильвия энергично кивнула.

— Бог ты мой.

— Знаю. В этом я буду первой.

— Надеюсь, у вас имеется запасной план.

— Думаю, мои дела пойдут гладко.

Но старик по-прежнему смотрел на Сильвию озадаченно, и столько отеческой тревоги светилось в его взоре, что она поспешила прибавить:

— Но я собираюсь предлагать и кое-что из классики. Правда, одни только новые издания мне не по карману, и я собираю книги по букинистам.

— Очень мудро.

— Впрочем, мое сокровенное желание — найти несколько рисунков Уильяма Блейка[32]. Знаете, из тех, что он подготовил для издания своих «Песен невинности и опыта».

Мэтьюс торжественно воздел к потолку указательный палец и, ни слова не говоря, скрылся в подсобной комнате.

«Ах, эта подсобная комнатка при книжной лавке, — в радостном предвкушении думала Сильвия. — Скоро и у меня появится такая, собственная!»

Между тем вслед за явственными звуками возни и одним звонким — КЛАЦ! — послышалось шарканье ног, и Элкин Мэтьюс снова появился в поле зрении Сильвии, держа в руках два небольших рисунка в гладких деревянных рамках, выкрашенных в черный цвет. Он медленно развернул их к Сильвии, и она тотчас же безошибочно распознала руку Блейка. Краски сохранились превосходно, даже нисколько не выцвели.

От волнения Сильвию замутило.

— Они великолепны, — выдохнула она. — Но увы, боюсь, я не могу позволить себе такой роскоши.

— Блейк нынче не в моде. — Пожал плечами Мэтьюс и назвал цену, за которую был готов уступить Сильвии рисунки.

О, это не случайная удача, так предначертано. «Шекспира и компанию» ожидает успех — иначе и быть не может при таком-то счастливом начале. К тому моменту, когда она вышла из «Элкин Мэтьюс лимитед», нагруженная сумками и связками книг, дождь уже перестал — не иначе как под действием той же магии, что принесла ей рисунки Блейка, — и мокрый город заблистал в ярких солнечных лучах. А спустя неделю, в Париже, когда она распаковала посылку от матери и обнаружила там три бесценных листка рукописи самого Уитмена, хранившихся на их семейном чердаке, Сильвия уверилась, что изливающийся на нее поток волшебных щедрот не иссякает.

Пока столяр делал книжные полки по указанным ею размерам, они с Адриенной обходили все, какие были, парижские букинистические лавки и возвращались, неизменно сгибаясь под тяжестью сумок и связок книг, призванных пополнить запасы на улице Дюпюитрена, 8, и с каждым разом их руки и ноги протестовали всё болезненнее. Но их мучения того стоили, а вино, которое они позволяли себе выпить по случаю окончания очередного тяжелого дня, без остатка изгоняло боль и ломоту в мышцах. По примеру лавки Адриенны Сильвия решила организовать из подержанных книг небольшой библиотечный фонд. Продавать она будет новые книги, пока не разойдется вся партия, а последний экземпляр будет выдавать с возвратом, пока не приедет новая поставка. Что до обстановки, то Сильвия не собиралась слишком привередничать, хотя твердо решила навести у себя в лавке такой же уют, создать атмосферу ненавязчивого гостеприимства и изящной простоты, какие царили у Адриенны.

Настоящая антикварная мебель стоила слишком дорого, чтобы Сильвия могла себе ее позволить, зато на церковных распродажах, блошиных рынках и развалах у старьевщиков удалось разжиться очаровательными, пускай и чуточку хромоногими, столами и стульями.

Вскоре обеих книжниц до невозможности утомили бесконечные хождения туда-сюда через перекресток Одеон, нередкие топтания у запертых дверей и вечные попытки согласовать время, чтобы застать на месте одну, когда другой всего-то и требовалось, что свалить новую груду томов. И в один прекрасный день Адриенна вручила Сильвии пару ключей на красной бархатной ленточке.

— Серебристый — от «Ля мезон», а латунный — от моей квартиры. Приходи и уходи, когда душа пожелает.

— Ты… ты уверена?

— Отчего бы нет?

Едва ли за открытостью Адриенны стояло одно только простодушие, что делало ее щедрый жест еще более значительным в глазах Сильвии.

— Спасибо. И погоди-ка. — Она пошла к письменному столу и вынула из ящика ключ, подходивший одновременно и к ее лавке, и к квартире.

Она просто ожидала подходящего момента передать его Адриенне. Вложив ключ в гладкую, сильную ладонь Адриенны, Сильвия почувствовала, что все делает правильно, и это ощущение ее наэлектризовало: она почувствовала жар в бедрах, коленях и в груди. Вот и Адриенна задержала свою руку в ее руке чуть дольше, чем нужно, давая понять, что испытывает такие же чувства. То было нечто большее, чем просто обмен полезными вещами, теперь Сильвия уверилась в этом.

Когда они после закрытия «Ля мезон» расставляли книги на полках, Адриенна сказала:

— Я вижу благоприятный знак в том, что «Шекспир и компания» откроются в канун нового десятилетия. — Они стояли спиной друг к дружке, Адриенна возилась в разделе поэзии библиотечной секции, а Сильвия — в разделе с романами.

— Бог мой, новое название твоей лавки, новое десятилетие, — отозвалась Сильвия, оглядываясь по сторонам. — Вижу, тебя в последнее время тянет ко всему новому.

— Не то чтобы к новому. Скорее, к заново рожденному. Именно это и требуется по окончании войны; 1920-е дадут всему новые начала после голода и разрушений последних лет.

Адриенна втиснула последнюю книгу между другими, стоящими на полке, то же сделала Сильвия, и обе одновременно повернулись друг к другу.

— Есть чувство, что все вокруг уже готовы испытать что-то другое, какой-то иной опыт, который поможет забыть прошлое, — сказала Сильвия. Ей вспомнились популярные в те дни жизнеутверждающие мелодии «Ориджинал диксиленд джаз-банда», и она добавила: — По радио, например, передают бодрую, веселую музыку.

— Юбки и платья приобрели более игривую длину.

— А всякие прихотливые вышивки на пальто и шляпках? Боже мой, а перья-то — каких только цветов не встретишь!

— Появляются всё более и более необычные коктейли. И какие вкусные!

Взволнованная подтверждением, что они с Адриенной отмечают вокруг себя одни и те же новшества, Сильвия добавила:

— И как пестрят всем новым журналы, и здесь, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Уж теперь-то Маргарет Андерсон было бы трудно выпустить «Литтл ревью» из одних пустых страниц, учитывая, какую лавину выдающейся прозы обрушивают на нас новые амбициозные писатели — вон их сколько появляется.

— То-то и оно, что новые. — Подмигнула Сильвии Адриенна. — Так что я, пожалуй, не одинока в своей, как ты говоришь, тяге.

Сильвия рассмеялась.

— Да, новые. Интересно бы узнать, что мы будем говорить в 1929-м?

— Ну а я рада, что нам не дано знать. Так сохраняется дух приключения.

— Согласна полностью.

Еще бы, «Шекспир и компания», наступающий 1920-й, Париж — все это вместе и воспринималось как увлекательнейшее приключение, а стремительное сближение с Адриенной добавляло еще больше радостного волнения. И напряжения тоже. Уверенная в собственных чувствах, Сильвия предоставила Адриенне сначала самой разобраться в своих. Она всем сердцем жаждала знать, что Адриенна выбрала ее.

И потому она выжидала.

Почти каждый день доброжелатели по пути из лавки Адриенны заглядывали к Сильвии полюбоваться ее прогрессом в делах.

— Жду не дождусь, когда наконец заведу у вас читательский билет, — говорил Жюль Ромен.

— Тут я вас точно обскачу, — отвечал Андре Жид.

Сильвии до сих пор все не верилось, что эти великие французские литераторы стали ее друзьями. А вскоре будут и ее первыми клиентами.

Как-то днем в начале ноября к ней зашел Валери Ларбо, отпустивший усы, впрочем мало изменившие его детские черты лица. Он принес Сильвии драгоценный дар — горстку солдатиков из своей обожаемой коллекции, которую он с величайшим тщанием расставлял среди изготовленных вручную строений, деревьев и прочего ландшафтного антуража в своей холостяцкой квартире на улице Кардинала Лемуана, в десяти минутах ходьбы от лавки Сильвии.

— Вот, будут вам защитниками, — сказал он, вручая Сильвии солдатиков. — А если думаете, что вам они ни к чему, считайте, что они стоят на страже ваших книг.

— Такая честь для меня, Ларбо! Шекспир тоже признателен вам за такой достойный караул.

Оба рассмеялись, и Ларбо остался помочь Сильвии расставлять по полкам книги и выпить чаю.

Киприан по мере возможности навещала Сильвию, хотя напряженный съемочный график теперь оставлял ей мало свободного времени, впрочем, как и флирт с женщиной-редактором одного из еженедельных таблоидов, носившей монокль, — с ней Киприан свело знакомство в баре на бульваре Эдгара Кине.

— Не будь ее, я б еще больше злилась, что ты избегаешь меня, сестренка, — сказала она Сильвии.

Та только улыбнулась, хотя в душе стыдилась, что со своего возвращения в Париж так мало видится с Киприан, по уши занятая подготовкой к открытию своей лавки.

— Смотри-ка, ваша дружба сотворила чудо с твоим нравом, дорогая сестричка.

Чем ближе был день открытия, тем большее беспокойство снедало Сильвию. Она просыпалась до рассвета, что казалось абсурдным, ведь они с Адриенной вечно засиживались до ночи, но бушевавший в ее жилах огонь не давал ей рано ложиться и поздно вставать. Сильвия вскакивала и рыскала по улицам, изучая витрины магазинов, беспрестанно куря и делая пометки на страничках маленького блокнота в кожаном переплете. Когда открывались пекарни, она оказывалась первой в очереди, поэтому, когда Адриенна просыпалась, ее уже поджидал свежайший багет, еще теплый, с хрустящей корочкой, источавший аромат выпечки. И хотя Сильвия по-прежнему проводила ночи в крохотной студии за подсобным помещением лавки — комнатке, вмещавшей узкую кровать, пару посудных шкафчиков, газовую плиту и ящик со льдом, — теперь, когда у них с Адриенной были ключи от квартир и магазинчиков друг друга, они свободно расхаживали туда-сюда и, по сути, жили одновременно в трех местах: в доме 8 по улице Дюпюитрена и домах 7 и 18 по улице Одеон.

В одно такое утро на второй неделе ноября Сильвия вдобавок к традиционному багету прихватила парочку круассанов с абрикосами — маленькое угощение в честь того, что до открытия ее книжного магазинчика оставалось всего несколько дней.

Когда она, взбежав по лестнице, толкнула дверь в квартиру Адриенны, ее встретил запах свежезаваренного кофе и вскипяченного, как она любила, молока.

— Bon[33], — сказала Адриенна, принимая из рук Сильвии багет. Их пальцы почти сплелись вокруг него, и трепет взбежал вверх по руке Сильвии. — Наш маленький ритуал продолжается.

— И еще вот, не смогла удержаться. — Сильвия передала Адриенне пакет из вощеной бумаги со свежеиспеченными круассанами. Адриенна тут же заглянула внутрь и довольно заулыбалась:

— Мои любимые!

Я знаю.

— У меня тоже припасен для тебя маленький подарок, — сказала Адриенна и поспешила из кухни в свою спальню.

Сильвия разволновалась. Круассаны вряд ли тянули на подарок — она и сама мечтала сделать подруге достойный petit cadeau[34] в благодарность за все ее заботы и помощь, но ничего хотя бы отдаленно подходящего пока не придумала.

Адриенна влетела в кухню, держа в руке предмет размером с книгу, завернутый в коричневую оберточную бумагу и перехваченный белой ленточкой.

— Это я должна дарить тебе подарки, — смущенно пробормотала Сильвия.

Адриенна только отмахнулась:

— Тут кое-что, что обязательно тебе понадобится.

Сильвия взяла сверток и заметила на оберточной бумаге штамп Мориса Даррантьера — так звали дижонского типографа, которому Адриенна время от времени заказывала печать тоненьких брошюр под названием «Записки друзей книг», где она публиковала лекции Ларбо, поэзию Поля Валери и другие короткие произведения нескольких любимых ею писателей.

Бант легко развязался: стоило только потянуть за ленту, и та заструилась под пальцами Сильвии, пока она разворачивала бумагу. Внутри оказалась стопка увесистых карточек, на которых значилось: «Сильвия Бич», а чуть ниже — «Шекспир и компания, Париж».

Сильвия открыла рот, не в силах вымолвить ни слова, и почувствовала, как глаза защипало от подступивших слез.

— Даррантьер был любимым типографом Сюзанны, и уверена, она бы желала для тебя всего лучшего.

— Она бы желала? — прошептала Сильвия, словно вознося молитву их фее-покровительнице.

— Не сомневайся, — решительно кивнула Адриенна и улыбнулась, светясь удивительным благодушием при воспоминании о своей потерянной любви.

— Спасибо, — поблагодарила Сильвия сколько Сюзанну, столько и стоящую перед ней молодую женщину. Она сжимала гладкую на ощупь карточку, надеясь, что ее взмокшие ладони не запятнают безупречный глянец.

Адриенна положила руки поверх рук Сильвии и, подавшись к ней, коснулась ее губ своими губами. Сильвия не глядя отложила карточки на кухонный стол и правой рукой ласково провела по щеке Адриенны, о чем мечтала с первой минуты их знакомства и при всех их бесчисленных последующих встречах. От прикосновения та закрыла глаза, а Сильвия запустила руку в ее густые волосы и тесно придвинулась к ней, ощутив, как соприкоснулись их груди. Залитая желанием, Сильвия крепче поцеловала Адриенну и почувствовала на губах вкус молока, кофе, джема. Язык Адриенны проскользнул между губ Сильвии, и та отозвалась на поцелуй, все ниже опуская руку вдоль спины Адриенны.

Сильвии уже показалось, что обе они вот-вот потеряют голову в пылу момента ровно так, как это описывают в книгах, — она много раз читала о подобном, но не верила, что такое когда-нибудь случится с ней. Но Адриенна тихонько застонала и отстранилась.

— Не сейчас, Сильвия. Я хочу тебя, но… уже скоро.

Сильвии казалось, что все ее нервы обнажены и трутся о ее одежду, о воздух, требуя выплеснуть зашкаливающее напряжение громким криком, но она только сказала:

— Хорошо.

Скоро. Скоро. Она и сама это знала, как иногда, бывало, угадывала, что случится на следующей странице книги, и ожидание оборачивалось изощренной пыткой.

Адриенна подхватила руку Сильвии, крепко сжала.

— Для меня огромная радость, что ты здесь. Ты словно феникс, восставший из пепла. Ты даешь мне столько надежды.

Сильвия не сдержала смех.

— Ты мне льстишь, Адриенна.

— Порой миру сначала нужно прийти к концу, чтобы потом начаться заново, — произнесла Адриенна, и теперь Сильвия была уверена, что подруга имеет в виду нечто намного большее: и свой длительный роман с Сюзанной, и войну, а теперь еще две их книжные лавки и весь простор будущего, которое открывалось перед ними здесь, в двух маленьких парижских кварталах.

Глава 4

— Надень красные, — сказала Киприан, впихивая в руки Сильвии пару алых кожаных лодочек на каблуке.

— Слишком они… красные.

Киприан со вздохом закатила глаза.

— Ради всего святого, Сильвия, ты открываешь первый и единственный в Париже английский книжный магазин. Ты столько недель терзалась сомнениями, вдруг туда никто не будет ходить. А теперь прикидываешься, будто не хочешь, чтобы люди тебя заметили?

— Иронично, да? — Сильвии еще как хотелось, чтобы ее заметили. Но не из-за туфель же.

— Одежда, сестренка, — это наши латы, броня. Сегодня они очень даже могут тебе пригодиться.

Сильвия уставилась на туфли, которыми Киприан соблазняла ее, и вспомнила, что всегда восхищалась, как шикарно они смотрятся на ногах сестры. Интересно, каково ходить в такой роскоши?

Изобразив театральный вздох, Сильвия взяла туфли и скользнула в них ногами. Они оказались удивительно мягкими и удобными, и Сильвия даже пожалела, что в ее студии нет зеркала, так ей захотелось посмотреть, как они сидят на ней.

Закурив еще одну сигарету, Киприан удовлетворенно выдохнула:

— Теперь совсем другое дело.

— Ты завтра заглянешь сюда ко мне? На вечеринку?

— Ну сколько можно об одном и том же? Мы уже все сто раз обговорили. Перестань нервничать. Увидимся, и очень скоро. А теперь ляг и постарайся хоть немного поспать.

Что за нелепый совет. Сильвия ворочалась всю ночь, крутилась с боку на бок, едва ли в силах продремать хотя бы два часа кряду. Наконец, в шесть утра она сдалась, оделась потеплее и, надев свои верные прогулочные туфли, вышла на мороз ноябрьского утра, надеясь найти где-нибудь круассан и кофе со сливками. Едва она уселась за столик и закурила, перед ней словно бы из ниоткуда выросла Адриенна. Щеки Сильвии вспыхнули; с их первого поцелуя прошло три дня, и с тех пор она испытывала неловкость в ее обществе, пока вопрос «Когда же?» навязчивой мантрой пульсировал в голове, сбивая с толку, рассеивая внимание.

— Так и думала, что найду тебя здесь, — сказала Адриенна.

Сильвия улыбнулась.

— Не хотела будить тебя в такую рань.

— Мне не спалось.

— Мне тоже. — Когда же?

— Я напекла сразу с полсотни macarons, — сказала Адриенна, усаживаясь на деревянный стул напротив.

Сильвия открыла рот от изумления.

— За эту ночь?

Адриенна кивнула. Сильвия подвинула свой кофе подруге.

— Пей, тебе он нужнее, чем мне. Я лишь без толку металась и крутилась в постели.

— Надо же было куда-то девать нервную энергию. Вот я и подумала, что мы могли бы предложить их на вечеринке.

Адриенна и так уже приготовила тучу угощений для их маленького приема; Сильвия и представить не могла, как их гости справятся со всеми этими муссами, крекерами, фруктовыми десертами, пирожными и прочей выпечкой.

— Спасибо тебе, — только и сумела вымолвить она.

Взяв еще по кофе и круассану, они принялись, наверное, в сотый раз обговаривать распорядок грядущего дня и как раз заканчивали, когда к их столику направился высокий плотно сбитый молодой человек. Его бледные гладкие щеки покрылись красными пятнами, то ли от мороза, то ли от смущения, Сильвия пока не понимала.

Зато Адриенна, едва его завидев, встала, крепко его обняла и по своему обыкновению расцеловала.

— Мишель! Как чудесно видеть тебя не за прилавком твоей boucherie![35]

— А я частенько захожу сюда, прежде чем самому открыться. И уж меньше всего ожидал встретить здесь тебя, Адриенна, в такую-то рань, — отозвался он низким, как будто заржавевшим голосом, совсем неподходящим для его возраста. Сильвия решила, что ему двадцать с небольшим, хотя голос был как у старика.

— Мишель, знакомься, это мой друг Сильвия Бич из Америки. Она сегодня открывает магазин английской книги на улице Дюпюитрена, а к вечеру у нас намечается маленький праздник. Ты должен прийти.