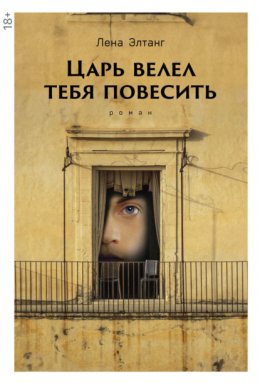

Читать онлайн Царь велел тебя повесить

- Автор: Лена Элтанг

- Жанр: Современная русская литература, Истории из жизни

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Редактор: Владимир Коробов

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Мария Ведюшкина

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Корректоры: Татьяна Мёдингер, Елена Рудницкая

Верстка: Андрей Фоминов

Иллюстрация на обложке: Getty Images

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Л. Элтанг, 2017

© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Вообразите себе общество, состоящее из таких людей, что

каждый любит только одного себя, а других только в той

мере, насколько они с ним составляют одно, – и увидите,

что любовь их та же, что между ворами…

СВЕДЕНБОРГ[1]

Глава первая

Schweinerei

Утром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из маленького красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе «Канто», когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, каминные решетки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинут еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и три.

Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. Если поймают, то выйду я нескоро, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может статься, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Я не так долго сидел, чтобы запаршиветь, но успел пропитаться сырым тюремным отчаянием, придется просушить его в дороге, на апрельском ветру.

Все беглецы попадаются рано или поздно, если хотят сообщить о себе друзьям или семье. У меня нет ни друзей, ни семьи, думал я, поднимая большой палец и улыбаясь водителям, так что я не попадусь. В семь часов меня подобрал грузовик, направлявшийся на север, так что я сошел возле Карвалейры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.

Я нашел укромное место за кустами можжевельника, собрал ветки и развел небольшой костер, чувствуя себя солдатом, отбившимся от роты в глухом лесу, нет, скорее – новобранцем, проснувшимся на опустевшем биваке, где еще не успела остыть зола. Недоумение, которое поселилось во мне зимой, все еще холодило мне ребра, но страх и тревожность меня покинули. С тех пор, как я увидел обгорелые стропила и почуял запах погубленного жилья и жирной земли. С тех пор, как во мне поселилась ярость.

Согревшись, я выложил все, что было в карманах, на траву и перебрал свое имущество. Что у меня в дорожной сумке, я и так знал: две рубашки, компьютер, бритвенный помазок, футболка с надписью «Azuis e Brancos» и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов.

В карманах обнаружился паспорт убитого друга, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля.

В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть – другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится знаком, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак. Все свое носи с собой!

За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь, кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.

Когда они пришли за мной в первый раз, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне в лицо, я задыхался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.

Полицейских было четверо: трое разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.

– Константин Кайрис? Я инспектор полиции. Одевайтесь.

Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.

– Кино снимаете, Кайрис?

В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку с грифонами, жаль, что я ее вовремя не продал. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.

Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.

– Я должен подписать акт об изъятии? – мой вопрос заставил его поднять глаза. – У вас есть санкция прокурора?

– Бумагу выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек.

– Ясно.

– Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.

Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что у них появился подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.

– Я буду сотрудничать.

– У вас имеется армейский пистолет «Savage М1917» с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?

– Был такой. Он принадлежал хозяину дома, сеньору Браге.

– Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?

– Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.

– То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?

Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос бумажные бигуди и складывала в карман халата.

– Какое вам дело? Я заявляю протест. Занесите это в протокол.

– В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые ценности с точным указанием их количества и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.

– Я могу взять компьютер и телефон?

Инспектор пожал плечами, сунул бумаги в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:

– Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.

– Одну минуту, капитан. Тут какое-то устройство в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?

– Ничего не трогайте! – Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху.

Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папильотки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткиного варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с Байшей раскупорили в четырнадцатом году, это были маленькие зеленые абрикосы.

Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать.

Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.

Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с Лилиенталем. Мы искали жокея, который должен был подсказать пару верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора.

Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы с нами поздороваться. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.

В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:

– Идите, Кайрис. Дальше без меня.

Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только дорогу, засыпанную гравием, и ступени крыльца. У двери я поднял голову и прочел: полицейский департамент номер шесть. И чуть пониже: калсада дос Барбадиньос.

Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. Тогда я только начал распродавать свой дом по кускам и немного стеснялся.

На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:

– Извини, брат. Такие здесь порядки.

Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в алфамском участке нет своего отдела убийств? Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра.

Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.

Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо поживиться.

Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене и закрыл глаза.

Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, спальни там вообще не было, а на антресоли вела шаткая лесенка.

Я долго не мог привыкнуть и часто бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на балке образовалась вмятина. Меня это почему-то обрадовало: те, кто поселится здесь после меня, будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце.

Засыпая, они будут думать обо мне – вот что меня тогда волновало, поверить не могу.

В жизни все – либо предупреждение, либо повод, говорила бабушка Йоле, тогда это казалось мне бессмысленным набором слов. Каким предупреждением был ее последний подарок?

Йоле была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама. Однажды, развернув ее пергаментный пакетик, я обнаружил там грубошерстные армейские носки, дырочка на пятке была аккуратно заштопана. Кто бы сказал мне тогда, что за такие носки я бы полгода жизни отдал в этой сырой, как долина тисов, тюрьме?

Повод или предупреждение? Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть за решеткой в районе грузового порта, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в шершавую голову лосося.

Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки Palpita vitrealis.

Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя – Zoe, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на балконе алфамского дома, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!

Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь.

Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло.

Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере эстонского отеля «Барклай», он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом засыпать согрешившие части тела горячей золой – так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.

Он умер в девяносто восьмом. В этом году в Альпах лавина накрыла группу школьников, в литовской деревне поляк убил девятерых людей и собаку, немецкий поезд врезался в мост, англичане отменили смертную казнь, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони.

Я читал «Введение в египтологию» и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался хозяин, кричавший: «Куррат! Куррат!» – я бросил брикеты и побежал – просто чтобы доставить ему удовольствие.

Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, обора порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеневые доски пола.

Иногда я захожу в кабинет и смотрю на письменный стол Фабиу, в два ряда заставленный музыкальными шкатулками. Я думаю о золочении, зазубринах и зубчиках, хотя не уверена, что точно помню пояснения мужа. Механизм приводится в движение стальной пружиной, говорил он, поглаживая австрийскую «August Bartle», на внутренней стороне крышки там был листочек с программой, только Штраус, четыре песенки.

Чем больше пружина, тем дольше играет музыка, говорил Фабиу, поглядывая на меня со значением. Он любил сравнения в духе Джона Клеланда, всякие там мускусные чары, мятные неистовства и синее газовое пламя в очах. Наша с ним шкатулка оказалась самой недолговечной, и музыка в ней была предсказуемая, размеренная и плавная: какой-нибудь «Fra Diavolo Cotillon» op. 41. Пружина лопнула в девяносто восьмом, когда Фабиу повесился перед дверью материнской спальни.

В спальню Лидии я давно не захожу, закрыла ее на ключ сразу после похорон, там, наверное, пыли по колено. Пыль в этом доме не слишком похожа на пыль, она не собирается в серые комочки, а лежит на всех поверхностях ровным слоем, светлая и шелковистая, будто викторианская пудра.

Косточка, не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит!

Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от «Vista Alegre», завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?

Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитываться, и пока тебе есть чем платить – ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками on и off.

Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу.

Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы читать не умеете? В литовском языке нет крепких ругательств, это делает его галантным и немного a moda antiga.

В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в гостинице «Барклай». Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых одеялах, как два веселых привидения.

– Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, – сказал ты тогда, – я зашел к тебе в спальню и забрался под твое одеяло. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.

– Ты встречался с моей дочерью под роялем?

– И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставала. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опоссумом.

– Этого не могло быть! – воскликнула я горестно. – Я бы почуяла. Скажи, что ты врешь!

И ты сказал, что тебе стоило.

– Эти видеокамеры принадлежат вам? – следователь вертел проводок между пальцами.

Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холеное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было нетоплено, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.

– Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.

– То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? – Он нажал кнопку на сером диктофоне.

– Разумеется, с самого детства. Теперь скажите, где я нахожусь. И в чем меня обвиняют?

– Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.

Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше повести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? Да ладно, у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе, и мне остается только представлять себе музыку, вернее, ту особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то шелест, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.

– Вы готовы? – Пруэнса барабанил пальцами по старомодному гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткином столе, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался под водой с открытыми глазами.

В моем доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи девятого. До этого я держал закрытой комнату, где Зое умерла. Я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме аптекарской дряни, и стал слушать теткин голос, слабый, ускользающий, то и дело прерываемый кашлем.

Я всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи – другое. За все время, что я провел с ней рядом – в постели, за столиком кафе, на автобусном вокзале, – я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглел, то пыжился, то защищался, я все время был занят. И она тоже.

Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Когда за мной пришли на руа Ремедиош, я не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: «Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса!»

Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, так что, подумав хорошенько, я понял, что locus delicti никого не интересует. Я понятия не имел, куда делась Додо, где скрывается остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.

Стратагема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если мне поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят – сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.

Было время, когда моим лучшим другом был Лютас из флигеля – так его звали во дворе, потому что он жил в деревянной пристройке с печью. А меня звали Косточка, я начисто забыл это прозвище и вспомнил только недавно, когда начал слушать теткины записи. Приятно, что для кого-то я остался вишневой косточкой, хотя давно уже стал черной костью, твердым и грязным мослом, обглодышем.

В девяносто пятом Лютас провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, чтобы я не позорился за границей, а в придачу – горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки.

Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас была пересадка, так что я потихоньку обобрал автоматы в зале ожидания, набив карманы сигаретами и пакетами соленого миндаля.

Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота – это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть.

Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком светлой была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне – гнездо славки, выложенное конским волосом.

Мы звали друг друга бичулис, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. Бите означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.

Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду.

Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое χάος имеет общий корень с глаголом «разевать» – неважно что, девичий рот или пасть звериную.

В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский «виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.

В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на сорок ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.

Я сел на стул, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.

– Это кто там шебуршит? – строго спросили за дверью. – Уж не вор ли забрался?

Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.

– Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?

– Меня мать закрыла. – Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него.

– Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой. Я бы давно удрал, будь я на твоем месте.

Ну нет, думал я, сбегая по лестнице, только не на моем месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.

Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян.

Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я с ходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.

Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существуем только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.

На четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз, и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.

– Вы признаете свою вину, – произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел: либо у следователя не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед.

Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о новом тренере лиссабонской команды. Однако Пруэнса замолчал и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье, а я получил возможность его рассмотреть. Для полицейского он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.

Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.

– Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? – Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.

– Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.

– У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти девять лет. Вы имели в виду его труп? – Пруэнса был до странности благодушен, и я насторожился.

– Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. В эскорте такие часто бывают. Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий cаralho, не приклеенный.

– Да он под дурачка косит, – сказал тот, второй. – То у него мужика пристрелили, то бабу!

На нем была свежая рубашка, я почуял запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться.

На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся – болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.

– Значит, вы видели убитого раздетым? – услышал я голос следователя. – Это мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали?

Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев – здесь даже бьют не слишком стараясь.

– Каким образом жертва оказалась в вашем доме, в чем была суть конфликта и куда вы спрятали труп? – Пруэнса присел возле меня на корточки. Вблизи его лицо показалось мне старше, все в мелких щербинках, похожих на пороховые отметины.

– О чем мы вообще говорим? Проверьте запись с камеры в моем компьютере, там ясно видно, кто стреляет, это крепко сбитый, коренастый мужчина, и он ниже меня ростом!

Я разглядывал ботинки охранников, лежа на полу и думая об Орсоне Уэллсе. Когда снимали «Гражданина Кейна», режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами.

Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэллсу лежать на полу в кабинете следователя. Еще я думал о паучке, который висел на паутинке, которую он начал плести от крышки стола, на котором лежала папка с моим делом, в котором было написано про убийство, которого я не совершал.

– У нас пистолет с твоими отпечатками и твой компьютер, в котором нет никаких записей. – Тот, второй, ткнул меня носком ботинка в бок. – В твоем доме нашли наркоту. Полежи и подумай, у тебя есть пять минут.

Паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть; муха была большая, янтарная, но и охотник был не промах. Вот тебе и ответ, Костас, думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав «Спортинга».

Я знал, что жаловаться некому, более того, я не мог даже разозлиться как следует: я давно не видел людей и страшно по ним соскучился. Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь, говорил мой любимый философ, но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому.

Одиночество – целебная вещь, почти как экстракт болиголова. Моя мать начала лечиться травами, когда отец уехал из Питера и нашел себе литовскую жену, оставив нас в комнате, полученной от его мрачной конторы. Нас оттуда довольно быстро выгнали, и мы жили в маминой мастерской, с огромным окном, заклеенным крест-накрест липкой лентой.

Зимой мама рисовала в смешных пуховых варежках, из которых пальцы торчали наполовину. Летом мы вынимали грязное стекло и мыли его вдвоем, стоя по обе стороны, а потом звали соседа, чтобы вставить эту махину обратно. Окно мастерской выходило на болото, где жила серая цапля. В те времена Токсово было деревней, там жили художники, ходили друг к другу через лес, покупали на станции печенье и молоко.

В Португалии я ни разу не видела серой цапли, зато видела маленькую зеленую квакву. Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет. Я так тринадцать лет прожила. Я просто сидела на корнях дерева. И это дерево был Фабиу.

Поверишь ли, он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны. Я провела с ним столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. После его смерти я искала их по всему дому, чтобы заплатить по счетам, но ничего не нашла, зато счета прибывали и прибывали, будто снежная лавина, наползающая на дом с холма Сан Жоржи.

В завещании говорилось о жемчугах, изумрудах и прочих украшениях Лидии, но они тоже не нашлись, растворились в огромном доме, и сколько мы ни простукивали стены, сколько ни отворачивали медные шары у кроватей, ничего не засияло, не зазвенело, не посыпалось нам на руки. Я тоже написала завещание, где оставляю эти невидимые, неощутимые драгоценности своей дочери – за ее невидимую, неощутимую ко мне любовь.

Жаль, что ты так и не приехал, Косточка. Отвел бы меня на крышу, посадил бы в шезлонг и налил бы коньяку прямо в чайную чашку, как мы делали в Тарту. Потом перелез бы на соседнюю крышу, чтобы сорвать лимон – помнишь это лимонное дерево? – и мы бы вместе глядели окрест себя и слышали бы стук невидимых колес, как будто едем из Петербурга в Москву.

Ты думаешь, я обижена на то, что ты повел себя как бездарный друг, как равнодушный мальчишка? Нет, я не обижена. Раньше мне нужно было кого-то любить, я просто по стенам ходила, будто геккон на охоте, а теперь мне все равно. Так бывает с привычкой фотографировать все, что нравится: сначала чувствуешь себя глупо, оказавшись в чужом городе без камеры, а спустя десять лет даже не вспомнишь о ней, собирая дорожную сумку.

Сегодня я сумела подняться с постели и долго сидела на подоконнике, глядя на реку, на крыши доков, на огни грузовых и рыбацких суденышек, сгрудившихся в малом порту. Я думала о том, что не успела постигнуть две вещи, которые доступны почти каждому, и теперь уже не успею. Это музыка и бог.

Сколько бы я ни ходила в оперу и на классические концерты, музыка оставалась лишь плавником таинственной рыбы, слабо царапающим мое сознание, я так ясно видела эту рыбу, сиявшую в зеленоватой воде, но каждый раз она проносилась мимо, оставляя меня с протянутой в пустоту рукой.

Бог тоже был для меня недоступен. Я признавала его, как лишенные слуха признают скрипичный ключ, нотную линейку и существование Монтеверди. В детстве я никогда не ходила в церковь: возле нашего дома были два храма, в одном располагался музей атеизма, а в другом – картофелехранилище. Даже теперь моя вера основана на боли и желании поскорее умереть, а вовсе не на том, на чем положено. А на чем положено?

Смешно думать, что я разговариваю с тобой, а на самом деле – неизвестно с кем, будто по сломанному телефону. Ты ведь эту запись можешь и не найти, в таком огромном доме черный диктофон словно иголка в ворохе кружева. Что ж, я умею разговаривать без собеседника. Я ведь рассказывала тебе, как однажды мы застряли с дочерью в Сагреше, в отеле, и я говорила по телефону с фантомом?

В ту осень я крепко поссорилась с Фабиу, взяла ребенка и уехала на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, хватило только на гостиницу, подруги дома не оказалось, и мы пили воду из-под крана, от которой ломило зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле.

Вечером я вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски, они накрывали на своей террасе стол и звенели бокалами. Я стояла там и думала, что на моем месте сделала бы сметливая Лиза, моя мать. Потом я вернулась в комнату, надела красное платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить с воображаемым собеседником. Я смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть.

Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора: раз такое дело, сказали они, ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?

Мой друг Лютас был зимним человеком – довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу, зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силы.

Летом я ни разу не видел его загорелым, даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко – они с матерью уезжали на молетский хутор. Там у Лютаса была другая жизнь, я знал о ней по рассказам, и она представлялась мне полной испытаний: мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, яростный футбол в высокой траве и лиловые следы на шее, которые носили напоказ, не прикрывая.

На моем хуторе жизнь была совершенно иной: колодезная вода, от которой ломило зубы, довоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов. В худшем случае – твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше Лютаса на голову, читал на трех языках, носил золотые часы и гордился крепкими икрами велосипедиста, но Габия почему-то хотела его, низкорослого, с волосами цвета кукурузной шелухи и маленьким, темным, подгорелым ртом. Да что Габия, я сам готов был пойти за ним куда угодно, ползти на окровавленных коленях от Острой Брамы до польской границы – так говорила моя мать, и я знал, что она права.

Узнав о его приезде в Лиссабон, я так засуетился, что сам себя перестал узнавать. Лютас предупредил меня, как настоящий немец, за две недели, и все эти дни я приводил дом в порядок, даже велел служанке вычистить ковры, и она два дня на меня дулась.

Первый вечер был каким-то неловким, бренди быстро кончился, лампа перегорела, мы грызли орехи и черствый хлеб, Лютас сидел в кресле с ногами, смутное белое пятно в сгустившихся сумерках.

От него несло неврастенией, будто сыростью из подвала. Когда он заговорил о вильнюсских знакомых, я посмотрел на него с опаской, мне показалось, сейчас он откроет рот и скажет:

– А вот, кстати, Габия… Какого черта ты там делал, пока меня в городе не было? Не мог себе квартиру снять?

Произнеси он эту фразу, и все поменяется, думал я. От прежней дружбы и так остались одни лохмотья. Но он не произнес.

Он прожил у меня несколько дней, обошел весь дом, даже на чердак забрался, вытер собой всю пыль в спальне Лидии, когда разглядывал ширмы с драконами, спустился в подвал, зачем-то простучал там стены, а в последний день сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.

Вильнюс распухает во мне, хотя место ему на дне затянувшейся раны, в капле сукровицы. С каждым днем его становится все больше и больше, он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе, картинками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы, полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные от сажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того, я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел!

Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метра в полтора рыбина, даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоле смеялась, подбоченясь за его спиной, чешуя залепила ей лицо, но я видел ее острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбью слизь.

Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная, это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестантскую роту, как говорила Йоле, в сибирских колодников. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на ледяной пол и внезапно, больно, невыносимо остро – как будто колючим плавником ткнули в горло – понял, что я в тюрьме.

Если мне удастся выкрутиться, вернусь домой и стану жить на озере. Хутор мне отписал двоюродный дед, потому что больше отписывать было некому: я последний мужчина в роду.

Я полюбил этот хутор в тот год, когда на округу напала каштановая чума. Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли в ряд, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Тропинка была усыпана раздавленными плодами, некоторые успели покрыться шипастой коркой, но ослабели, упали и лежали в траве, будто зеленые корабли марсиан.

Помню, что обитатели хутора казались мне бестолковыми небожителями, в их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили, и всё: не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану Визгирде. Лицо деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос, раны от гвоздей сочились бесцветной кровью.

Деда похоронили в начале лета, а мне в первый раз купили костюм, слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел, помню даже запах шевиота, а вот похороны начисто забыл.

Мать говорила, что после похорон я забрался на кровать, встал на подушки и принялся кормить глиняное распятие шоколадом, который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал: «Перкун-отец имел девять сыновей!» Бабушка гневно зашипела в дверях, я обернулся, оступился и полетел вниз с горестным воплем. Глиняный бог уцелел, сказала мать, а тебя то ли в угол поставили, то ли выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада.

Сегодня я проснулся с мыслью о том, что можно писать, если не с кем поговорить. Эта возможность – другая, одна из тех, что составляют основу грубой холщовой бесконечности, где время – это всего лишь уток, слабая переменная. Там, за тюремной стеной, простираются поля других возможностей, затопленные постоянством воды, – господни поля под паром.

Охранник поддался на мои уговоры и принес карандаш и пачку бумаги, думаю, такую цену за бумагу платили только древние китайцы в те времена, когда ее делали из коконов шелкопряда.

Я держу ее под матрасом, как положено арестанту, а пишу по утрам, пока светло, после трех часов солнце ко мне не заглядывает. Однажды я уже заводил похожий дневник, лет десять тому назад, записывал мысли в блокнот, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов «Путешествия на Запад» и зеленых кирпичей Плутарха.

Поскольку со мной почти ничего не происходит, допросили и забыли, и, судя по тишине в коридоре, ничего не происходит и с остальными арестантами, я буду писать здесь о прошлом. Тому, кто пишет о прошлом, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.

Первый немецкий год я провел на помойке. В берлинскую киношколу меня не взяли, хотя мой фильм понравился комиссии. Ну и черт с ними, правила там были слишком жесткими: первый год никакой стипендии и никакого жилья. Так что я взял свою дискету и отправился зарабатывать деньги. Для начала устроился мусорщиком, работа была ночная, в пять утра мы возвращались в барак и ложились спать, а после обеда отправлялись на поиски еды и выпивки.

В первый день я еле отмылся под горячим душем, отдирал воображаемую грязь жесткой мочалкой. В бараке мусорщиков было чисто и тепло, а вот одежда всегда воняла, хотя нам выдавали голубые брезентовые комбинезоны, шапки и сапоги.

Я просто поверить не мог, что сам стал Габдулой-караимом, которого мы во дворе забрасывали яблочными огрызками. Габдула приезжал на своей таратайке раз в месяц, чтобы очистить выгребные ямы, и ему собирали по рублю; борода у него была грязная, пальцы скрюченные, а в кармане лежала жестяная дудка, в которую он по прибытии громко дудел. Году в девяносто пятом он перестал приезжать, умер, наверное, хотя нам он казался вечным, будто облупленная краснокирпичная бастея в конце нашей улицы.

Осенью в общественной бане я познакомился с лысым тирольцем по имени Тор, и он предложил мне поработать в эскорте. Без фанатизма, время от времени.

– С таким телом грех торчать на мусорке, через год превратишься в клошара, – сказал он, – и потом будет поздно. Это ведь замкнутый круг, пропиваешь все, что зарабатываешь. А тебе кино надо снимать. И жилье приличное для адреса.

Он был прав, паршивый адрес в Берлине – это все равно что вонючее пальто, ты всюду таскаешь его за собой и смешишь людей. Деньги у меня были отложены, и я мог снять комнату в каком-нибудь Кройцберге, но на жизнь уже не хватило бы. Время шло, пора было забирать к себе Габию, а что я мог ей предложить? Так что я подумал и согласился.

Первое время я жил у него в квартире, а договор был такой: с каждой клиентки – двадцать пять процентов плюс моя доля за жилье. Он сидел на телефоне, мурлыкал на своем баварском диалекте, договаривался о встречах, а мне оставалось только напялить костюм и отправляться на вызов. Костюм я купил у Тора, а рубашки у турка, который жил под нами и, похоже, воровал в больших магазинах.

Это была фишка Тора – одеваться подчеркнуто прилично, никакой дешевки, хотя все дизайнерские тряпки висели на разболтанном железном рейле, потому что даже шкафа в квартире не было.

Я быстро перенял его практичные умения, обзавелся отличным бельем, прочел несколько книг по теме и, если бы не позорный немецкий, имел бы успех почище, чем у моего учителя. Единственное, что меня бесило, – приходилось пить много химии, иначе эти старые бабы доконали бы меня за неделю.

В девяносто восьмом Кайрис уговаривал меня ехать в Тарту, но я собирался в мореходное, даже документы подделал, чтобы взяли, уменьшил себе возраст на два года. В мореходке меня заставили пройти медосмотр и сразу отправили домой, нашли куриную слепоту. Где написано, что капитан корабля должен видеть в темноте? Взять хотя бы адмирала Нельсона, тот и вовсе был кривой.

– Какой смысл тратить на образование четверть жизни, – сказал я Костасу, вернувшись домой. – В прежние времена я мог бы стать юнгой в десять лет, а к двадцати уже увидеть весь свет, даже Патагонию.

Патагония тогда была моим убежищем. Я мог часами рассказывать про вонючую смолу, выступающую на ветках, про хвощи, туко-туко и казуаров. Я знал «Путешествие на "Бигле"» наизусть, на кухонной стене у меня висела карта, где я отмечал флажками пути воображаемых кораблей. Когда мать начала на карту коситься, я снял ее и принес Костасу, свернутую в рулон, чтобы он повесил ее в сарае, – я многое у него прятал с тех пор, как понял, что мать роется в моих вещах.

В моем немецком доме почти нет важных вещей, это вообще не дом, а зал ожидания, пропахший дымом, паровозной сажей и одеколоном. Я живу здесь сквозь зубы, ненавидя германское кино, германскую литературу, германскую оперу, германскую походку и стать. Фильм, который я снимаю, я ненавижу немного меньше.

Вчера я снимал два эпизода в настоящей тюрьме – это устроил знакомый охранник за несколько сотен, – мне нужна была настоящая камера, не декорация, а каменный мешок, место, где мужчины рисуют на стене раздвинутые женские ноги и любуются ими сутки напролет. Я привел туда черного статиста и свою малолетнюю звезду Труди, которая значится в моей записной книжке как Груди. Записную книжку я веду на кириллице, это проще, чем шифровать имена и адреса, не зря же я зубрил в школе ненавистный алфавит.

Потом я забрал Труди домой, к утру блондинка нализалась в хлам и начисто испортила мне скатерть и ковер. Ковер я купил на Бернауэрштрассе, на блошином рынке, на нем вышита голова председателя Мао, и ей ничего не сделается, даже если свежей кровью залить. А вот скатерть придется выбросить, это последняя вильнюсская вещь, уцелевшая за шесть лет, я купил ее у старой пани Ванды, работавшей раньше в костеле, вернее, обменял на электрический чайник.

Старуха жила по соседству и принесла скатерть к нам в галерею, надеясь продать, но у меня не оказалось денег, одна мелочь, а показывать скатерть хозяину я не хотел, он бы сразу в нее вцепился.

– Откуда это у вас? – спросил я, когда она встряхнула куском пожелтевшего льна, сплошь покрытого золотыми прожилками. – Это же настоящий алтарный покров!

– Это мои волосы, – сухо сказала пани Ванда. – Мать остригла мне косы сразу после войны, смешала со льном, вышила эту скатерть и подарила нашему кунигасу. Денег на золотые нитки у нее не было. Кунигас давно умер, его сын нашел скатерть в церковном сундуке и сказал, что я – настоящая хозяйка этой тряпки и могу забрать ее себе.

– Подождете с деньгами до вечера? – Мне страшно хотелось заполучить эту скатерть, я решил подарить ее Габии, она любила деревенское старье. Когда в школе я начал за ней бегать, то украл для нее дубового страстотерпца с чужого двора, перебравшись через ограду. Тяжелый был, собака, я потом еще нес его на себе километров восемь.

– У меня чайник недавно сгорел, – задумчиво сказала пани Ванда. – Старый был чайник. Надо новый купить. Этого мне хватит, если пану не жалко.

– А вам своих кос не жалко было?

– Меня не спросили, когда без волос оставили. В школу под платком ходила. Видно, у матери были для этого причины.

У моей матери тоже на все были причины, ей одной ведомые. Ее гнев был молчаливым, но я боялся его, как дети боятся знакомых предметов, преображающихся в темноте. Такая маленькая, юркая, губы с самого утра накрашены, блузка кружевная, а страшно с ней бывало, как будто на осиное гнездо наткнулся.

Другое дело наша соседка, мать Кайриса, звучная, породистая, как староанглийская бойцовая курица. Когда мы делали уроки у них на кухне, она подходила сзади и сильными пальцами отгибала мне плечи назад, говорила, что я скручиваюсь перечным стручком. Я нарочно скручивался, чтобы она еще раз подошла.

Смешно вспоминать, что эта женщина заставляла меня завидовать Кайрису, хотя мне-то уж точно не стоило ему завидовать – ведь он был полукровкой, наполовину чероки, и только моя дружба делала его человеком.

Чтобы прийти в себя, нужно как следует загореть. После трех зимних месяцев, которые я провела взаперти, мне нужно смуглое лицо, а еще лучше – смуглое тело, выгоревшие волосы и беззаботный вид. Много лет назад, когда я работала на круизном пароходе, я проводила на солнце каждую свободную минуту.

Не возле бассейна, разумеется, а там, где людей не бывает, на возвышении, окруженном белыми трубами, из которых никогда не шел дым. Снимала униформу и лежала на синем полотенце, одолженном в кладовой для кают первого класса.

Однажды утром туда пришла массажистка из салона красоты, молча разделась, даже не посмотрев в мою сторону, и рухнула прямо на железный пол. От нее здорово несло перегаром, так что некоторое время я размышляла, откуда она берет выпивку.

На пароходе нельзя пить свое вино, но пассажиры нарушают это правило, я сама видела, как при посадке в порту пожилая пара засовывала бутылки под куртки, и позавидовала: при моем сложении бутылка будет заметна всем, как щенок за пазухой.

Коктейли мне были не по карману, а выпить хотелось, особенно вечером, когда я сидела в каюте для обслуги, прислушиваясь к музыке, громыхающей возле бассейна. Там была площадка для танцев с двумя прожекторами, которая почему-то напоминала мне тюремный двор. Мне было двадцать лет, но моя жизнь тоже напоминала тюремный двор, я осталась без дома, бросила дочь в чужой стране и каждое утро смотрела в свое серое лицо над заплеванной раковиной.

Некоторые сходят с ума, а некоторые сходят на берег. Теперь у меня такое же серое лицо, прошло двадцать с лишним лет, и круг замкнулся. Я сошла на берег, нашла мужа и получила фамильный дворец в стиле помбалино – разграбленный скупщиками домишко с изразцовым фасадом и скрипучими лестницами, который уже сорок лет молит о реставрации.

В этой стране лекарством от похмелья и слабости считается суп усталой лошади, это кукурузный хлеб, политый вином и медом, он бы мне сейчас пригодился, я бы встала и опустила проклятые шторы. Байша забыла закрыть в спальне окно, и я слышу крики детей, играющих в петанк, по вечерам их сменяют старики, такие же азартные. Никогда не понимала этой игры, как не понимала здешних вывертов языка, хотя выучила множество полезных выражений вроде fazer figura de parvo или calado como um túmulo.

Косточка, друг мой, позаботься о моей дочери, у нее совсем нет друзей. Круглая сирота, вот кем она станет недели через две или через месяц, в любом случае – довольно скоро. Моя мать Лиза тоже оставила меня одну довольно рано. Женщины в нашем роду похожи на воробьев, сидящих на обледенелых проводах: не поймешь, то ли они примерзли и не могут улететь, то ли делают это из гордости, чтобы украсить собой январский пейзаж.

Моя дочь не пишет мне уже несколько лет, но я знаю, что она примерзла и не может улететь, хотя в этой ее африканской пустыне должно быть жарко, как в преисподней. Ей нужен брат, а еще лучше любовник, по тебе она всегда с ума сходила, еще в те дни, когда ей было десять и вы чистили вишни на веранде, залитой апрельским солнцем. Так ты обещаешь?

- Я вижу летних мальчиков паденье:

- Они оставят землю без плодов

- И золотую почву заморозят.

Всю ночь читала Дилана Томаса, вот кого я хочу встретить на небесах. И тебя, когда ты станешь зимним мальчиком, почернеешь и упадешь на дно заснеженного сада. А пока у тебя спелая кожура и горькие семечки, и я за тебя рада. Разгрызай дареный мандарин!

Я оставляю тебе дом, чтобы ты не тратил время на подсобки и меблированные комнаты. Чтобы у тебя было кого любить, раз уж меня не будет. Потому что другую женщину ты любить уже не сможешь. А меня скоро не будет. Никому не давай ключей от крепости, слышишь, никому!

Знаешь ли ты, что, выйдя замуж, я не сразу попала в переулок Ремедиош, ведь дом тогда принадлежал матери Фабиу, нас приглашали только на воскресные обеды, где я страдала от духоты, портвейна, который нужно было пить перед едой, тихого страшного голоса своей свекрови, жирного мяса и специй – одним словом, от всего вообще.

В тот год мы снимали комнату на крошечной вилле в Белене, под самую крышу забитой газетами, тряпками и коробками из-под обуви. Свободной от мусора оставалась только гостиная, где хозяйка по имени Цецилия проводила свои дни, восседая в продавленном кресле, вырезая картинки из журналов, в ожидании часа, когда ее сын-кондитер вернется с работы.

Фабиу пропадал на работе целыми днями, и мы с дочерью сидели в комнате без окон, заполненной надсадным ревом грузовиков. Хозяйка виллы была надменной, как оперная дива, ее сын казался хрупким птицеловом; эта пара была такой книжной, такой узнаваемой, что я поначалу прониклась к ним симпатией, но чувство это угасло уже через несколько дней.

Защелка в ванной комнате была сломана, и несколько раз хозяйка являлась туда во время наших совместных купаний – Фабиу любил полежать в горячей воде, пока я мыла голову под краном и завивала волосы.

В первый раз Цецилия немного сконфузилась, но позже заходила с отрешенным видом, объясняя сквозь зубы, что ей нужна расческа или крем для лица. Стучаться, как предлагал ей Фабиу, хозяйка считала никчемными церемониями, я хорошо помню ее померанцевый рот, когда она произносила это: cé-ré-mo-nie.

Однажды утром я обнаружила молодого кондитера на нашем диване листающим мой альбом с фотографиями.

– Вот эти, детские, просто чудо, – сказал он приветливо. – Я бы на вашем месте отдал их маме, у нее дивно выходят коллажи со школьными друзьями. Она всем нашим жильцам такие делала, они были в восторге.

Я молча взяла альбом у него из рук, собрала разбросанные по дивану снимки и понесла к себе, вслед мне раздался привычный смешок: сразу видно, что недавно с востока!

Гости, приходившие к хозяйскому сыну, открывали наше вино и поедали наш сыр, хранившийся в единственном холодильнике. В ответ на мои замечания Цецилия поднимала бровь и говорила что-нибудь вроде: «Неужели мы недостаточно вас любим? Возьмите и вы наш сыр».

Еще пару месяцев мы жили под ее беличьим взглядом, читая по вечерам квартирные объявления в городской газете, безымянный сын продолжал водить гостей, пробки выворачивались в десять вечера, по ночам под нашей дверью слышалось нарочитое шарканье, а из кухни внезапно пропала вся утварь. Наконец, обнаружив однажды утром в умывальнике мертвую птицу, я поняла, что нужно немедленно уезжать, и мы уехали.

Агне вернулась без телеграммы, без звонка, просто однажды ранним утром открыла дверь своим ключом и вошла. Проснувшись от гулкого буханья парадной двери, я спрыгнул с кровати и бегом спустился на первый этаж, где столкнулся с сестрой в полосатом африканском платье до полу.

– Прости, что не предупредила. Подвернулся дешевый билет, и мы с сыном решили тебя навестить. У нас тут небольшая катастрофа, но мы все уладим, если ты дашь нам кусок клеенки.

С каким еще сыном? Открывая ящики шкафов, я пытался вспомнить, слышал ли я об этом ребенке, перевернул груды белья и полотенец, но клеенки не нашел. Агне наблюдала за мной, сложив руки на груди, на шее у нее была татуировка, что-то вроде коптского креста, синего, будто его порохом натерли. Когда я спросил, как зовут моего племянника, сестра заявила, что сказать пока не может, в тех краях, где она обитает, это не принято.

– Возьми хоть Заратуштру, – важно сказала она, – ему тоже дали кличку, когда он родился, на авестийском это означает «староверблюдый». Зови его просто garoto, то есть мальчик. И потом, он тебе не племянник, а я тебе не сестра!

Потом мы завтракали на крыше, подстелив соломенные циновки, я открыл бутылку вина, от которой Агне спокойно отмахнулась: мастер не разрешает ей пить вино, оно порождает ненужный жар в крови. Обычно я не пью до полудня, но тут разволновался и выпил два стакана подряд, так что кофе показался мне горьким.

Я не был ей рад. Да чего там, я даже узнать ее не мог. Наши свидания под огромным ковром, покрывавшим рояль в гостиной, проходили в полной темноте, и, ощупывая маленькую грудь, я испытывал не больше волнения, чем поедая пирожные maminhas de noviça в монастырской кондитерской. При свете дня я смотрел на сестру со стыдом, но вечером снова приходил под персидский ковер, пахнущий псиной и волглой шерстью.

– Сам видишь, мне приходилось нелегко, – сказала сестра, намазывая булку засахарившимся вареньем, другой закуски в доме не нашлось. Мне приходилось нелегко, повторила она, и я понял, что эта фраза обозначает начало и конец истории.

Ее лицо потемнело за шесть лет, проведенных в пустыне, но это был не загар, Агбаджа покрыла ее слоем рыжеватой пыли. Она была похожа на свою мать, но каким-то грубым, неприятным образом, как будто одну из них лепила китайская богиня, а вторую – гончар Хнум с бараньей головой.

Когда Зое написала мне, что дочь нашла себе друзей и уехала с ними в пустыню, я даже не сразу понял, о чем идет речь. Более того, я подумал, что слово «секта», брошенное вскользь, означало, что в этих людях было что-то неприятно настойчивое, какой-то мистический восторг, заставивший тетку насторожиться, или – что среди них был длинноволосый духовидец, от которого у Агне голова пошла кругом.

В последний раз я видел эту женщину в день похорон, зимой две тысячи седьмого. Агне ходила по комнатам, переставляла вазы с места на место и, казалось, не могла дождаться, когда люди, пришедшие выпить за упокой Зоиной души, уберутся восвояси. Потом она поила маленького нотариуса чаем и горделиво оглядывалась, поправляя черную ленту в волосах.

Выслушав завещание, она охнула, поднялась со стула так резко, что тот отлетел к стене, у которой сидели две родственницы Лидии, и вышла вон, гулко хлопнув дверью. Кто знает, как бы я сам вел себя на ее месте, услышав, что остался без крыши над головой?

На допрос мне приходится идти в бумажном мешке. Теперь я знаю, как чувствуют себя слепые, пробирающиеся по лесу. За пару недель до ареста я купил у букиниста расхристанный томик Метерлинка, всего-то за пятерку, и до самого утра читал про лес, в котором идет снег и цветут асфодели. Слепые там погибли все, в этом лесу.

Сегодня ветреный день, и оттого шум города странно приближен. Раньше, когда я представлял себе одиночную камеру, одним из несомненных ее свойств была тишина, а вторым – темнота. Здесь же нет ни того ни другого и, собственно, нет самого одиночества. Я слышу голоса рабочих на соседней улице, скрежет тормозов на перекрестке, собачий лай, церковные колокола – Святая Клара? – и резкий гудок парохода, покидающего гавань.

Жизнь заметно изменилась с тех пор, как появилась бумага. До этого я просто сидел на железном стуле и смотрел в стену, сложенную, как йеменский дом, почти без цемента, камень к камню. Время выело в стене нишу, похожую на михраб, показывающий, в каком направлении Мекка. Над михрабом нарисована женщина с рогами, а между ног у нее написано buraco, что означает дыра. Подходящее название для моего нынешнего положения. Под михрабом я ставлю черточки, чтобы не потерять счет дням, сверху я написал дату ареста и свои инициалы: КК.

Мать дала мне имя в память литовского художника, который не говорил на литовском, в семье его почему-то звали Константом, хотя это было второе имя. Тетка звала меня Косточкой, и матери это не нравилось. Довольно того, что у нас не семья, а клубок с воткнутой в сердцевину русской спицей, говорила она, ни к чему ребенку прозвище, у него есть достойное имя, записанное на золоченой ленточке из костела Святой Анны.

Тетку хоронили в январе, в крещенский сочельник, и с утра шел дождь. На кладбище я не пошел, отсиделся в кантине возле крематория, где хозяйка была такой же помятой и тусклой, как цветы, что продают у кладбищенских ворот по второму разу.

Не помню, сколько я выпил там, но помню запах хозяйкиного платья. Персидская сирень. Так пахнет старость, сказал я себе, хотя хозяйке на вид было не больше сорока. Если уж на то пошло, она была не старше тетки, которая умерла молодой и лежала теперь в crematório под взглядами совершенно чужих людей.

Вот в древних Микенах людей хоронили по всем правилам: рядом клали кинжал, между ног – наконечник стрелы, в изголовье ставили кубок, а на живот могли положить зеркало. Допивая последнюю рюмку, я думал о том, что тело тетки уже бросили в печь и сожгли, люди разошлись по домам, а мать поехала на руа Ремедиош встречать нотариуса с завещанием.

Удивительно, что в наши убогие времена кто-то еще пишет завещания. Еще удивительнее, что раньше это называли душевной грамотой, а то и духовной. Душа ведь неграмотна по определению.

Как трудно быть Додо! В то утро я произнес это вслух, и Додо засмеялась. Совершенное утро с женщиной уже описано Максом Фришем – это завтрак с несуществующей графиней, присутствие которой имитирует слуга, полагая, что хозяин слеп и поверит покашливанию и постукиванию ложкой по тарелке с овсянкой.

– Можно я возьму твой халат? – Додо встала с постели и прошла в ванную. – Эй, тут халата нет! И воды горячей тоже!

Я укрылся пледом с головой, пытаясь вспомнить события прошедшей ночи. Что я вчера пил, настойку на коре анчара? И с какой стати прекрасная каталонка пошла ко мне домой? Похоже, кто-то над ней подшутил, представив меня богатым антикваром.

– Воду отключили за неуплату. Халат в стирке, он у меня один. Думаю, ты редко просыпаешься в подобных домах.

– Дом у тебя замечательный, не гневи бога, – сказала Додо, выглядывая из ванной с моей зубной щеткой во рту. – И камеры отличные, я еще вчера заметила! Ты снимаешь здесь кино?

– Нет, это другого рода дело. Не бойся, камеры выключены.

Сейчас мы все выясним, я выверну карманы, и девушка исчезнет, думал я, прислушиваясь к шуму льющейся воды. А жаль – в ней, кажется, есть то, что редко встречается в запальчивых местных красавицах. Я вспомнил подробности вчерашнего вечера и нашел этому название: успокоительная небрежность.

Стюардесса на трансатлантических перелетах, севильская куница с золотистым хвостом. Она вчера об этом весь вечер говорила и компанию свою называла, только я забыл. «Iberia»? «Vueling»?

– Ничего, что я надела твою рубашку? – она вышла из ванной, закручивая мокрые волосы в узел на затылке. – Я сполоснулась наскоро и ужасно замерзла!

Моя полосатая рубашка немного села от стирки, и застегнуть ее Додо не смогла, поэтому я видел все, чем она могла по праву гордиться. Я предложил ей завернуться в плед, заставил себя встать, надел джинсы и пошел на кухню за кофе.

В такое же похмельное утро, лет двадцать тому назад, я проснулся и увидел девушку в мужской рубашке, сидящую верхом на Лютасе. Это было в начале весны, я уговорил их поехать на хутор вместе, потому что не был там сто лет и не хотел ночевать один.

Печка топилась скверно, рубильник мы не нашли, просидели весь вечер при свечах, кутаясь в одеяла, а потом нашли в кладовой здоровенную бутыль красного, оплетенную соломкой, прикончили ее и свалились спать.

Утром, услышав слабое поскрипыванье, я приподнял голову и посмотрел в сторону окна. Мой друг лежал в высоких подушках, закинув руки за прутья кровати, а девушка в мужской рубахе склонилась над ним так низко, что ее волосы укрыли их обоих. Мартовское утро было стремительным: в соседнем дворе уже слышался грохот огородной тачки и голос соседа. Железные пружины запели снова, я заворочался, закашлялся, но меня никто не услышал.

Сливовое вино подступало к горлу и плескалось у самых ноздрей. Я слез с лежанки, прополз вдоль стены, с трудом распрямился в сенях и плеснул в глаза холодной воды из кадки. Потом я выпил бутылку молока пополам с мерзлой крошкой, накинул куртку и пошел к реке. Проходя мимо окна, я услышал голос моего друга и смех Габии, похожий на треск озерного льда под ногами.

Добравшись до берега, я сел в соседскую лодку, открутил проволоку от столба и оттолкнулся веслом от причала. Я греб в сыром, клочковатом, как овечье одеяло, тумане километров десять, заснул на веслах, страшно замерз, открыл глаза и увидел, что меня унесло вниз по течению до самых Бебрушес.

Возвращаться пришлось вдоль берега, течение было слишком сильным, так что, когда я вернулся, привязал лодку и пошел к воротам, солнце стояло в зените и в доме никого не было. Руки у меня стерлись до крови, я вымыл их в кадке, погрыз на кухне вчерашнего хлеба, пошел на станцию и по дороге осознал наконец, что хозяин хутора давно умер. Умер и похоронен на окраине деревни, под старой, изъеденной зайцами яблоней.

Я понял, что сам стал хозяином хутора.

– Мне говорили, что он повесился, бывший хозяин, это правда? – Додо стояла возле оружейного шкафа и водила пальцем по стеклу. – А почему ты коллекцию запираешь? Боишься воров?

– Шкаф заперт, потому что ключ потерялся. – Я вошел в гостиную с двумя чашками и устроился на кожаном диване, который никто не желал покупать. – А кто говорил о хозяине?

– Соня Матиссен, кто же еще. Сказала, что ты живешь в доме повешенного, прямо как в картах Таро. Представляешь, она взяла с меня бакшиш за то, чтобы нас познакомить!

– И дорого взяла?

Эту Соню Матиссен мне приходилось встречать, она хозяйка галереи в Шиаде, однажды купила у меня бронзовую лампу с яшмой. Мой друг Лилиенталь говорил, что пытался продать ей пару картин, привел к себе домой и горько об этом пожалел.

Старость похожа на порванную велосипедную цепь, сказал он тогда, и дело не в том, что она наступает в самый неподходящий момент, а в том, что, выбросив сломанное звено, ты все еще рискуешь не доехать до дома.

– Пришлось заказать ей просекко! – Каталонка фыркнула, вынула шпильку из волос и воткнула ее в замок оружейного шкафа. У меня заныло под ложечкой, будто от голода.

– Какой, однако, странный выбор. – Она осторожно крутила шпилькой в замке. – Лезть в петлю, будто обманутая прачка, когда у тебя вся стена увешана пистолетами. Хочу открыть и потрогать вот этот двуствольный дерринджер. Кажется, из такого убили Авраама Линкольна.

– Оставь замок в покое!

– Подумаешь, я бы аккуратно открыла. Я, между прочим, умею обращаться с оружием. И оно меня возбуждает.

– А какое больше, старинное или новое?

– Наградное! – Она подошла к дивану, сбросила плед и взобралась на меня.

Если верить чаньским наставникам, жизненная сила находится в животе, и у Додо ее было предостаточно. В ней была та смугло-розовая телесная сытость, которую я видел только однажды: у девицы с иллюстрации к Апулею. В детстве я читал этот том, завернув его в обложку от бабкиного требника, чтобы мать не нашла.

– Допивай свой кофе. – Я похлопал ее по спине. – Пора собираться. У меня в одиннадцать встреча с покупателем.

Додо послушно сползла и зашлепала босыми ногами по лестнице. Я смотрел ей вслед: высоченная, однако, девка, настоящий Santísima Trinidad из крепкого красного дерева. Моя рубашка прикрывала ровно половину ее кормы, зато все сто тридцать пушек были на виду.

Выбираясь из диванной прогалины, я представил эту спину среди китайских подушек в студии Лилиенталя. Когда придет время избавиться от каталонки, отведу ее к нему и больше ее не увижу. Испытанный трюк, не хуже японского способа избавляться от стариков. Мой друг Ли в этом деле безупречен.

Женщины вечно хотят его совратить или усыновить, а он никогда не отказывается. Я думаю, ему за сорок и он мог бы выглядеть моложе, если бы не бычий, тяжелый взгляд: зрачки расширены, вокруг них коралловые веточки лопнувших сосудов, а дальше потрескавшаяся яичная скорлупа.

Ли вечно нужен предмет для страданий, как персонажу Уэллса нужен был чемодан, набитый камнями, – чтобы не взлететь, как воздушный шарик. Время от времени он нарочно влюбляется в малолеток. По мне, так они щиплют язык, как дешевое белое из пакета. Двадцатилетние еще хуже, в них полно мезги и плотоядного равнодушия. С тридцатилетними проще, зато они кисловаты и отдают пробкой.

Вот сорокалетние – это дело. Они напоминают тяжелое, смолистое вино в аркадском кожаном бурдюке: недаром его разбавляли горячей водой те, кто понимал в этом толк. Однажды у меня была женщина сорока с лишним лет, скрытная, как коростель, редкая, как белобрюхая цапля, но все, что я сумел с ней сделать, это поцеловать ее выпуклый, скрученный улиткой пупок.

Я люблю Лиссабон по воскресеньям. Люди спят до полудня, дома на набережной просвечивают зернышками на утреннем солнце, холмы засыпаны горячей золой, а река еще держит в себе темноту. Слышно, как звякают щеколды в Алфаме, хлопает на ветру балконное белье, стучат жестяные поддоны рыбного рынка.

Я была здесь несчастна, потом больна, закидывала таблетки горстями в сухое горло. Город был моим единственным другом, других друзей у меня не было. Вернее, сначала были: две дамы из пригорода, встреченные в литовском центре на руа Понти. Маленькие, крашеные, щуплые, с еще тлеющим азартом светской жизни. Здесь такие отношения называют amizade no fundo de um copo, дружба на дне стакана, мы встречались в кафе, я никогда не видела ни их домов, ни их мужей.

Кончилось все тем, что они пригласили меня на пикник в Эшториле и забыли за мной заехать. Мы условились, что они купят вино, а я позабочусь о закуске, но, когда я вышла в десять утра на перекресток, там никого не было. Я прождала около получаса, стоя там с корзиной orelhas de abade, еще теплых, завернутых в полотенце. Вот тебе и уши аббата! Когда мы встретились на очередном концерте, дамы удивленно на меня посмотрели: русская совсем зазналась и не здоровается!

Дружба, детка, похожа на владение пчелами. Ты обзавелся ульем, весело смотришь на него из окна, слышишь ровный гул пчелиного электричества и думаешь, что у вас отношения: ты считаешь их совершенными, дивными существами, покупаешь им вощину в деревне, в безмёдный год подкармливаешь по нужде сахарком, на зиму замазываешь щели глиной.

Ты знаешь, что их раздражают твоя борода, запах вина и недостаточная плавность движений, но они терпят, милые, милые. Однажды ты захочешь узнать их поближе, пососать пергу, потрогать мамку, увидеть медовое дно. С этого дня не надейся на прежние нежные правила. Заведи себе сетку из черного тюля, купи железный дымарь, употреби все свое хладнокровие и хорошенько закрывай лицо.

Со страстью все гораздо проще. Страсть так же легко отличить от мастерства, как медный кубок от золотого – надо попробовать на вкус и тот и другой. Про кубки это Аристотель сказал, а про страсть я знаю сама!

Всегда все пробуй на вкус, Косточка. Не забывай, что ты летнее дитя, кузнечик с ломкими ногами, родившийся на границе двух эпох, у тебя все карты на руках, и тебе повезло, ты успеешь умереть вовремя. Вы – последнее поколение, знающее, что такое табу, и верящее в амулеты.

Те, кто придут за вами, будут жить в обществе, где люди не учатся, потому что знание перестало быть частью ума, а дети выбирают между жизнью мальчика и жизнью девочки, а если не могут, то становятся и тем и другим. В каком-то смысле я рада, что не увижу этого дивного мира. Он будет забавным, наверное, но мне было бы скучно без кампусов и войны полов.

Если я выкручусь, бывают же чудеса, то продам последнюю шкатулку, ту, что играет вальсы, и поплыву на «Принцессе морей» в сторону перуанских берегов. Все утро я разглядывала карту, перебирая незнакомые названия, будто бусины: Viña del Mar, Villa Alemana, San Felipe, а потом пришла служанка, сделала укол и опустила шторы: после укола мне полагается спать.

Сегодня я смогла встать с кровати, обрадовалась и вышла на крышу, завернувшись в одеяло. В Лиссабоне настоящая зима, у меня даже щеки замерзли. Глядя вниз, в переулок, где под снегом поблекли все цвета, кроме цвета кирпичной пыли, я стала вспоминать сон, который увидела под утро.

В этом сне я была в заснеженном саду, давно заброшенном: старые яблони в лишайнике, смородина в ржавчине, крыжовник в мучнистой росе. Я сидела на скамейке, сделанной из оструганных досок, и смотрела телевизор, стоявший на пне. В телевизоре тоже шел снег, черно-белый, мерцающий, и я никак не могла оторваться от экрана. Полагаю, это был фильм про смерть.

Знаешь, я никогда не хотела звать тебя Костасом, а тем более – Константинасом, ну какой из тебя автор кантаты для хора или надменный улан, ты маленькая абрикосовая косточка, полная синильной кислоты. Но спорить с твоей матерью было бесполезно, она вообще говорила мало, была склонна к невразумительным восклицаниям и жестам, заменяющим слова.

Зато она неплохо стреляла, это я еще с детства помню.

Юдита заходила в тир по дороге в школу, покупала на рубль горстку пулек и всаживала их одну за одной в бегущие по нитке мишени. Владелец тира успевал только выдавать ей призовые монпансье в круглых коробках, похожих на упаковку гуталина.

Подозреваю, что стрелять ее научил твой покойный дед Иван, владелец сыромятной портупеи, – это ладно, а вот куда она девала монпансье?

В день теткиных похорон я впервые попробовал медроньо, хотел напиться, но полсотни градусов меня не взяли, пришлось заказать огненной воды, хозяйка насупилась и принесла игрушечную рюмку. Кантина у ворот кладбища была пустой, и я был этому рад.

Глядя в окно на старушек с лилиями, я думал о том, что Зое лежит там, под казенной простынкой или под белыми цветами, если хоть кто-то принес цветы. Лежит так же тихо, как лежала рядом со мной на тартуской кровати, когда я думал, что она спит, и разглядывал ее сколько хотел. Я держал голову на весу над ее плечом, чтобы она не чувствовала тяжести, а над ее коленями, согнутыми под простыней, я видел кусок сизых обоев, будто зимнее небо над снежными пиками Кордильеры-Бетики.

Через семь лет я увидел эти пики из окна самолета, вспомнил теткины колени и почувствовал, как снежный гребень обвалился в мое горло и не давал продохнуть: теперь я думаю, что впервые испытал приступ угрызений совести.

Помню, как сосед-португалец постучал меня по плечу, чтобы я отодвинулся, и стал жадно смотреть вниз, как будто пытался разглядеть лыжников на склоне Муласена.

– Onde a terra se acaba e o mar começa, – нараспев произнес он, с трудом отрываясь от окна.

– No entiendo. – Я удрученно помотал головой.

– Здесь кончается земля и начинается море, – гордо повторил он и добавил: – Камоэш.

Тетка не любила Камоэнса, она вообще не читала португальцев, объясняя это тем, что língua portuguesa застревает у нее в подъязычье и цепляется за зубы. Бесстыдная ленивая отговорка! Мою рукопись она сунула в ящик стола и забыла там под грудой счетов и журналов. Ей совсем не хотелось ни читать, ни писать, а я бы свихнулся здесь без того и другого. Похоже, этим тюрьма и отличается от смертельной болезни.

Выходя из кантины, я думал о том, какую вещь положил бы рядом с теткой, будь у нее всамделишная, просторная гробница, заставленная кувшинами с оливковым маслом.