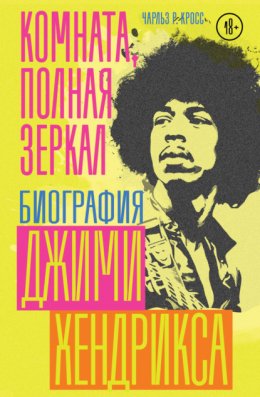

Читать онлайн Комната, полная зеркал. Биография Джими Хендрикса

- Автор: Чарльз Р. Кросс

- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика

© Анна Шабашова, перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Моему отцу,

который в детстве

читал мне «Принца Вэлианта»,

обняв за плечи

От автора

Биографы часто проводят часы на кладбищах, переписывая в блокноты эпитафии. Но вряд ли кто-то из них наблюдает за тем, как раскапывают забытое захоронение. В отличие от вашего покорного слуги во время создания этой книги. Обнаружение могилы матери Джими Хендрикса было самым пугающим открытием за те четыре года, что ушли на написание «Комнаты, полной зеркал». И очень неожиданным. Это стало возможным только потому, что я просто не мог поверить, что в Мемориальном парке Гринвуд нет точного места захоронения Люсиль Хендрикс Митчел. Я приставал к администрации кладбища до тех пор, пока они наконец не отправили работника, вооруженного лопатой и старой картой, на поиски полуразрушенного надгробия. Биографы, которые пишут об умерших, в каком-то смысле тоже раскапывают могилы, а затем, подобно доктору Франкенштейну, пытаются хоть ненадолго, но вернуть своих героев к жизни на страницах книги. Обычно наша цель – воскресить персонажа, а не искать останки и древние гробы. Невозможно подготовиться к моменту, когда ты стоишь в кладбищенской грязи и с ужасом наблюдаешь за тем, как смотритель втыкает в землю лопату, словно небрежный археолог.

Если в этом приключении и был смысл, то он заключался в том, что зарождение этой биографии произошло на том самом кладбище три десятилетия назад. Будучи фанатом-подростком, я пришел в Мемориальный парк Гринвуд в нескольких милях к югу от Сиэтла, чтобы отдать дань уважения одной из легенд музыки. Как и любой другой паломник, я прокручивал в памяти слова своих любимых песен: “Purple Haze”, “Wind Cries Mary” и “All Along the Watchtower”, блестящего кавера на Боба Дилана. Заслушанные до дыр альбомы The Jimi Hendrix Experience были саундтреком моей юности и юности всего поколения. Отец столько раз слышал “Electric Ladyland” через стену, что точно знал, в какой момент начать барабанить в мою дверь – до того, как Джими Хендрикс впервые нажмет на педаль фузз-бокса.

Тогда, стоя у могилы, я знал только несколько фактов из биографии Джими, но его жизнь была настолько скандальной и экстраординарной, что сразу же обросла мифами и легендами. Статьи 70-х годов, которые я читал ребенком, превращали Хендрикса в бога электрогитар, и этот культовый статус стирал в нем человека. Подобно плакату на моей стене, он стал флюоресцентным силуэтом с невообразимым афро на голове и свечением вокруг. Казалось, его нельзя познать, словно он пришелец с другой планеты. Отчасти эта загадочность была результатом его гениальной игры, которая и десятилетия спустя не имеет равных, отчасти – следствием тумана, который старательно напускала вокруг него звукозаписывающая компания.

Эта книга – результат четырех лет работы и 325 интервью, попытка взломать этот код и превратить флюоресцентный постер звезды в портрет живого человека. Хотя формально я начал работу в 2001 году, по сути, я создавал эту книгу где-то на подкорке сознания с того самого первого визита на кладбище в 70-е. Как писатель, специализирующийся на музыке Северо-Запада США, я всегда видел в биографии Джими Хендрикса тему, за которую однажды возьмусь, точно так же, как начинающий актер знает, что его ждет заветная роль в пьесе Шекспира.

Впервые я написал о Джими в начале 80-х годов, когда были предприняты первые попытки создать его мемориал в Сиэтле. Несмотря на великолепные идеи (предлагалось создать парк или переименовать улицу), проект пал жертвой кампании по борьбе с наркотиками «Просто скажи “нет”», которая развернулась в те годы. Один телевизионный комментатор утверждал, что любая дань памяти Джими – романтизация «наркомана». Истерия свела на нет все усилия, и в результате компромиссом стал именной камень с подогревом в зоне Африканской Саванны в зоопарке Сиэтла. Это побудило меня написать статью, в которой я называл этот камень расистским и ксенофобским свидетельством того, как игнорируется музыкальное наследие афроамериканской культуры в преимущественно белом Сиэтле. Мемориал в виде камня (я проверил, он стоит до сих пор, но уже без обогрева – он сломался) сделал могилу Джими Хендрикса еще более важной точкой паломничества: мало кто счел зоопарк уместным местом для оплакивания или почитания Джими.

С Элом Хендриксом, отцом Джими, я познакомился в конце 80-х – тогда я брал у него несколько интервью об истории и наследии его сына. Один из моих первых вопросов касался могилы Джими: «Почему на надгробии самого известного в мире гитариста-левши выгравирована гитара для правшей?» Эл сказал, что это была ошибка создателей монумента. Он был не из тех, кто вдавался в детали, особенно когда речь заходила о его покойном сыне.

Эл показался добрым человеком, он пригласил меня в свой дом – в некотором смысле придорожный мемориальный музей Джими. Ни один родитель не хочет хоронить ребенка, но Элу было предначертано судьбой пережить своего первенца на три десятилетия. Все стены в доме увесили золотые диски и фотографии Джими. Среди семейных снимков Джими в младенчестве или в армейской форме нашлось несколько изображений, которые можно встретить в любом фанатском коллаже 60-х: Джими сжигает свою гитару на сцене поп-фестиваля в Монтерее; Джими в белой тунике с бахромой на сцене Вудстока; Джими в бархатном костюме с бабочками на острове Уайт. На стенах было несколько фотографий брата Джими, Леона, и, как ни странно, гигантская картина покойной немецкой овчарки Эла. На стене в подвале висел знакомый плакат с флюоресцентным богоподобным Джими – такой же, как был у меня в подростковые годы.

Я так ни разу и не спросил у Эла Хендрикса о том, почему могила матери Джими была утеряна почти на пятьдесят лет, – Эл умер в 2002-м. За годы работы над «Комнатой, полной зеркал» как минимум пять героев моих интервью скончались, включая бас-гитариста The Jimi Hendrix Experience Ноэля Реддинга. Я разговаривал с ним дюжину раз, и мое интервью с Ноэлем за две недели до его внезапной кончины в мае 2003 года стало, по сути, последним разом, когда он рассказывал свою историю, – осознание этого отрезвляло. Несколько раз за время написания книги я чувствовал, что эпоха Джими постепенно исчезает, и ее недолговечность делала мое исследование еще более глубоким и всесторонним.

И все же во время многих бесед и во многих местах, которые я посещал, Джими Хендрикс казался живым, я почти ощущал его дыхание. На Джексон-стрит в Сиэтле, бывшем центре афроамериканской ночной жизни, среди витрин магазинов, что пятьдесят лет назад были клубами, в которых выступали такие таланты, как Рэй Чарльз, Куинси Джонс и Джими, еще были свежи в памяти воспоминания о той жизни. На пустыре вниз по улице от 23-й авеню стоит дом, в котором вырос Джими; его сохранили для потомков. Остановитесь у цветочного магазина на углу, и пожилые дамы за прилавком вспомнят Джими из начальной школы Лещи. В «Старбаксе» через дорогу каждое утро пьет кофе седой джентльмен, который однажды танцевал джиттербаг с Люсиль, матерью Джими. А в доме престарелых на углу в инвалидном кресле сидит 88-летняя Дороти Хардинг, она рассказывает о той дождливой ночи, когда Джими появился на свет, и о том, как была его няней.

В афроамериканском сообществе Сиэтла большинство знали и знают Джими Хендрикса как Бастера, по его семейному прозвищу. В этой книге его часто называют так, особенно члены его семьи. Я же взял на себя смелость писать так, чтобы избежать путаницы с Джимми Уильямсом, лучшим другом детства Джими, который часто появляется в истории. Хендрикс стал использовать написание «Джими» только в двадцать два года, но даже тогда он по-прежнему оставался Бастером для большинства знакомых из Сиэтла.

Поиски Бастера множество раз приводили меня на Джексон-стрит, а также в темные закоулки Лондона, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Гарлема, Гринвич-Виллидж и еще десятков мест по всему земному шару. Я побывал в залитых пивом танцевальных клубах Северной Англии, где однажды выступали The Experience, и в сырых подвалах Сиэтла, где подросток Джими Хендрикс практиковался в игре на гитаре с соседскими мальчишками. Я был в пыльных архивах переписи населения и на кладбищах вроде Гринвуда, где наблюдал за тем, как лопата наконец попала в кирпичный надгробный памятник Люсиль Хендрикс, заросший землей на фут (примерно 30 см. – Прим. пер.). Когда земля упала с лопаты, место могилы матери Джими было найдено впервые за несколько десятилетий. Когда Леон, брат Джими, впервые увидел отметку, указывающую на место погребения матери, он зарыдал. Леон никогда не знал точного места захоронения.

В подвале была еще одна памятная вещь Джими Хендрикса, почему-то она стояла в углу среди других предметов, и обнаружить ее удалось бы только самым преданным фанатам. Это было зеркало размером два на четыре фута (где-то 0,6 х 1,2 м. – Прим. пер.), которое сделал Джими. Эл был не силен в датах, но Леон сказал, что брат создал его примерно в 1969 году. «Оно стояло в его квартире в Нью-Йорке, – вспоминал Леон. – Его отправили к отцу после смерти Джими». Внутри рамы находилось пятьдесят с лишним осколков, вставленных в глину ровно в том положении, в котором они остались бы в разбитом зеркале. Все осколки были направлены в центр, где находился невредимый круг размером с тарелку. «Это, – говорил Эл Хендрикс, доставая творение в духе Сальвадора Дали из шкафа, – «Комната, полная зеркал» Джими».

“Room Full of Mirrors” («Комната, полная зеркал») – название песни, которую Хендрикс начал писать в 1968 году. Он создал несколько набросков и записал пару дублей. Песня никогда не была официально выпущена при жизни Джими, но он собирался включить ее в свой четвертый студийный альбом. Эта песня дает понять, что Джими имел невероятное чувство самосознания и сверхъестественную способность выражать свои эмоции через музыку. В то время как публика на концертах Хендрикса шумно требовала его виртуозной игры на гитаре и хитов вроде “Purple Haze”, сам Джими больше тянулся к меланхоличным и задумчивым песням наподобие “Room Full of Mirrors” или исполнению блюзовых мелодий, на которых он вырос.

Песня “Room Full of Mirrors” рассказывает о человеке, который застрял в мире саморефлексии, настолько сильной, что она преследовала его даже во снах. Он смог спастись, лишь разбив все зеркала, и теперь, раненный осколками стекла, ищет «ангела», что подарит ему свободу. Помня о физическом воплощении этой идеи – разбитом зеркале, которое отец Джими держал в подвале, – нельзя не задуматься о том, насколько глубоким человеком был создатель этой песни, и не подумать о дне, когда Джими Хендрикс глядел на пятьдесят осколков собственного отражения в этом произведении искусства. «Всем, что я мог видеть, – пел он, – был я сам».

– Чарльз Р. Кросс

Сиэтл, Вашингтон

Апрель 2005

Пролог

Комната, полная зеркал

Ливерпуль, Великобритания

9 апреля 1967

Джими Хендрикс, “Room Full of Mirrors”

- «Я жил в комнате, полной зеркал,

- Всем, что я мог видеть, был я сам».

– Простите, парни, но я не могу вас обслужить. Правила, сами понимаете.

Эти слова сорвались с губ старого сварливого перечника за стойкой, чьи руки дрожали во время разговора. Сказав это, он тут же отвернулся и стал наливать пинту пива (около 0,57 л. – Прим. пер.) другому посетителю. Он бросил на них такой беглый взгляд, скорее окинул краем глаза, что двое мужчин, стоявших перед барной стойкой, понятия не имели, почему не могут выпить. Это было странно, потому что паб, в котором они оказались, был типичным английским пабом, готовым обслужить каждого: детей, пьяниц, что уже не держатся на ногах, сбежавших каторжников в кандалах. Главное, чтобы в руках у них был фунт стерлингов.

Одним из мужчин, которым отказали в обслуживании, был 21-летний Ноэль Реддинг, басист группы The Jimi Hendrix Experience. Ноэль родился в Фолкстоне, городе на юго-восточном побережье Великобритании, и провел всю свою жизнь в пабах среди раздраженных барменов. Ему никогда не отказывали при заказе напитка, разве что после закрытия. Но закрываться еще было рано, и Реддинг не мог понять, что заставило бармена так отреагировать. «Честно говоря, в какой-то момент я подумал, что этот малый ненавидит наш сингл “Hey Joe”», – вспоминал он годы спустя.

И у Ноэля, и у его компаньона, Джими Хендрикса, вокруг шей были обернуты фиолетовые шарфы, а на головах, подобно ореолу, громоздились кипы вьющихся волос. Ноэль носил ярко-фиолетовые расклешенные брюки, а Джими – обтягивающие штаны из винно-красного бархата. Еще Джими был одет в вычурную свободную блузу с пышными рукавами и оборками на груди, а поверх куртки был наброшен черный плащ. Так одевались лишь актеры исторических драм XVIII века и рок-звезды. Тем не менее и Ноэль, и Джими выглядели достаточно эпатажно в сотне других пабов, но их ни разу не выставляли за дверь. В Лондоне обычно было наоборот: как только их узнавали, с ними обращались как с особами королевских кровей, как с объектами обожания.

Великобритания определенно начинала влюбляться в Джими, которому в том году исполнилось двадцать четыре года. За шесть месяцев, что он прожил в Англии, он стал почетным гостем многих пабов, и даже любимый всеми Пол Маккартни однажды купил ему пинту пива. Джими наблюдал, как легендарные музыканты, которых он долгое время боготворил, – Эрик Клэптон, Пит Таунсенд и Брайан Джонс из The Rolling Stones – приняли его в свое ближайшее окружение не только как равного, но и как друга. Пресса трубила о нем как об одной из восходящих звезд рока, дав ему прозвища «Дикий человек с Борнео» и «Черный Элвис». Достать пинту пива между сетами, что они с Ноэлем сейчас и пытались сделать, было проблемно лишь тогда, когда их окружали многочисленные поклонники Джими. Как раз чтобы избежать толп фанатов, многие из которых считали Джими сексуально неотразимым, Ноэль и Джими остановили выбор на этом захолустном пабе. Они были в Ливерпуле, местные жители которого, естественно, славились своей верностью The Beatles, но все же отказ в обслуживании в заведении Великобритании оказался неожиданностью для восходящей суперзвезды. «Это был типичный английский паб, забитый работниками доков, владельцами магазинов и им подобными», – отмечал Ноэль.

Как позже рассказывал Джими, его первая мысль в тот день была о том, что его дискриминируют из-за цвета кожи. Как афроамериканец, живший на юге США, Джими прекрасно знал, каково это – когда тебе отказывают из-за расы. Он сталкивался с результатами всевозможных предрассудков: законами Джима Кроу[1], питьевыми фонтанчиками «только для белых» и прочими унижениями. Однажды в его доме в Нэшвилле разбили окна просто потому, что он был черным. Он провел три тяжелых года, выступая на площадках Chitlin’ Circuit[2], состоявших из дешевых забегаловок с музыкальными автоматами, ледников и баров, где ритм-н-блюз звучал в основном для афроамериканской публики. Чтобы попасть на эти концерты, странствующим чернокожим музыкантам приходилось заранее тщательно продумывать такие вещи, как поиск еды и использование туалета – элементарные удобства, в которых афроамериканцам было отказано в некоторых частях белых Штатов. Легенда соула Соломон Берк ездил в автобусном туре по Chitlin’ Circuit с Джими и вспоминал, как однажды группа остановилась у единственного ресторана в сельском городке. Зная по опыту, что это место не будет обслуживать афроамериканцев, за едой отправили белого басиста из группы сопровождения. До автобуса оставалось не больше десяти футов (примерно 3 м. – Прим. пер.), когда коробки с едой на вынос начали предательски выскальзывать из его рук. Джими выбежал, чтобы помочь. «Белые парни-управленцы увидели, кому на самом деле предназначалась еда», – вспоминал Берк. Вместе с Хендриксом он с ужасом наблюдал, как эти мужчины вышли из-за прилавка, размахивая топорами, словно оружием. «Они выхватили всю еду и бросили на землю, – рассказывал Берк. – Мы не сопротивлялись, потому что знали, что при желании они могли бы убить нас, ведь, вероятно, их защитил бы шериф».

В Англии Джими был свободен от большей части расовой дискриминации; он обнаружил, что классовая принадлежность и акцент были более очевидными социальными барометрами в британском обществе. В Штатах его раса была препятствием для карьеры, особенно когда он играл рок и R&B, а не общепринятые «цветные» направления. В Англии же цвет кожи и американский акцент были чем-то вроде диковинок. Как янки и афроамериканец, он был уникальным аутсайдером, и за этот статус его почитали. «Он был первым афроамериканцем, которого я когда-либо встречал, – вспоминал Ноэль Реддинг, – и уже одно это делало его интересным». Музыкант Стинг, подростком посетивший тур The Jimi Hendrix Experience 1967 года, позже писал, что этот концерт был «первым разом, когда я увидел чернокожего мужчину».

Вторая мысль Джими в тот день в ливерпульском пабе была о куртке. На нем был старинный мундир, свидетель славных дней Британской империи, который он купил на лондонском блошином рынке. Куртка была богато украшена: шестьдесят три золотые пуговицы на груди; сложная золотая вышивка на рукавах и спине; а роскошный воротник с меховой оторочкой делал любого, кто носил этот мундир, немного похожим на денди. «Эта куртка и раньше доставляла ему проблемы, – вспоминала Кэти Этчингем, бывшая в то время девушкой Джими. – Пенсионеры видели, как по улицам расхаживает экстравагантный негр в мундире, и прекрасно понимали, что он не был гусаром». Английские ветераны спешили высказать Джими свое недовольство. Очевидно, они не смотрели хит-парад Top of the Pops и понятия не имели, что перед ними рок-звезда. Впрочем, любые конфликты, вызванные курткой, быстро разрешались, как только вежливый Джими извинялся и упоминал, что он ветеран 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Этого было достаточно, чтобы заставить стариков замолчать и получить от них одобрительный хлопок по плечу. Даже в 1967 году большинство британцев помнили, как легендарная 101-я дивизия с бесстрашием настоящих героев десантировалась в Нормандию во время операции «Нептун».

В мундире Хендрикс и правда походил на героя. В нем было всего пять футов десять дюймов (около 178 см. – Прим. пер.), но люди часто считали его выше шести футов (около 183 см. – Прим. пер). Отчасти он казался выше из-за своего гигантского афро. Его худощавая, угловатая фигура в форме перевернутого треугольника только усиливала иллюзию; у него были узкие бедра, тонкая талия, но невероятно широкие плечи и руки. Пальцы были ненормально длинными и извилистыми и, как и все тело, насыщенного карамельного оттенка. Товарищи по группе в шутку называли его летучей мышью из-за того, что он любил зашторивать окна и спать днем, но это прозвище подходило ему и благодаря склонности носить плащи, которые делали его похожим на супергероя. «Когда мы шли по улицам Лондона, – вспоминала Кэти, – иногда люди просто останавливались и смотрели на него, как на привидение». У него были большие миндалевидные карие глаза, они блестели на свету. Джими сразу же стал фаворитом британских журналистов, но фотографы обожали его еще больше за модельную способность выглядеть сногсшибательно с любого ракурса. Его мягкие черты лица помогали каждому снимку с ним рассказывать историю. Даже на сдержанных газетных фотографиях Джими излучал сексуальность, казавшуюся опасной и экзотической.

Эта неземная красота ничего не значила для ливерпульского бармена с холодным взглядом, и Джими не получил ни пинты, несмотря на многочисленные вежливые просьбы и несколько банкнот на стойке. Джими мог бы сообщить старому джентльмену о своей массовой популярности, но у него заканчивалось терпение. Хотя его знали как тихого и хорошо воспитанного молодого человека, Джими обладал вспыльчивым характером, который иногда прорывался на волю, особенно после алкогольной подпитки. И да помогут небеса тому, кто оказывался на его пути, когда это случалось. «Когда он выходил из себя, он взрывался», – замечала Этчингем. К счастью, в тот день он еще не выпил, так что вероятность того, что старик за стойкой окажется на земле, уменьшалась.

В конце концов, немного заикаясь (эта особенность осталась с детства и проявлялась, когда он нервничал), Джими высказал бармену что думал. «Это… – начал он сердито, – это потому, что я черный?»

Бармен ответил быстро и уверенно: «Нет, ради бога, парни! Вы не читали табличку на двери?» И с этими словами старик схватил свое барное полотенце и раздраженно двинулся к другому концу бара.

Как только возможность расовой дискриминации отпала, к Джими и Ноэлю вернулись легкомысленное расположение и чувство юмора. Они посмотрели друг на друга, ухмыляясь, словно нашкодившие подростки, которые ждут, когда их шалость будет обнаружена. «Мы начали хохотать, – вспоминает Ноэль. – Мы понятия не имели, что сделали не так». Ноэль пошутил, что, возможно, в Ливерпуле нужно быть одним из Treegulls (такое прозвище он дал The Beatles), чтобы получить выпивку. Ноэль вышел на улицу, чтобы посмотреть на дверь; он увидел два объявления, прибитых канцелярскими кнопками. Наверху висела большая афиша выступления цирка через дорогу, а внизу была написанная от руки записка, объясняющая причину, по которой Джими и Ноэлю не разрешили посетить паб. Когда Ноэль увидел это второе объявление, у него начался приступ смеха, от которого он упал на землю. Ноэль подумал, что это история на века, над которой они еще месяцами будут смеяться во время туров. «Я не мог дождаться, когда мы расскажем об этом случае Митчу Митчеллу, – вспоминал Ноэль много лет спустя. – Он бы точно никогда не позволил нам забыть об этом дне». Когда он вернулся в паб, чтобы рассказать Джими о своем открытии, Ноэль обнаружил, что бармен и Джими кричат друг на друга.

«Я же сказал, что не могу вас обслужить! – упирался бармен. – У нас есть правила». Ноэль хотел было вмешаться, но бармен уже разгорячился, так что его тирада продолжилась: «Объявление на двери предельно ясно, и, если мы впустим кого-нибудь из вас, все чертово заведение будет заполнено такими, как вы. А так нельзя содержать паб, никак, наличие здесь цирка и так уже достаточно вредит бизнесу. Объявление предельно ясно гласит: “Клоунам вход воспрещен!”».

Ноэль вспоминал, что Джими потребовалось несколько секунд, чтобы осознать значение этих слов. Даже после того, как Ноэль прошептал Джими на ухо: «Неподалеку есть цирк, и этому парню не нужны здесь клоуны. Он думает, что мы клоуны», – Джими все еще казался озадаченным, почти ошеломленным. Постепенно эта шутка вселенной открылась Джими, и на его лице расплылась широкая улыбка. Его выгоняли из паба не потому, что он был черным, или носил военный мундир, или вел себя слишком возмутительно, или был одет как пират, или не был битлом в Ливерпуле, хотя в какой-то степени из-за этого и еще множества других причин.

Той весной Джими был самой яркой рок-звездой Великобритании; всего через два месяца он будет носить этот же мундир во время своего легендарного американского выступления на фестивале поп-музыки в Монтерее; после этого шоу он станет самым популярным музыкантом в мире. Почти два месяца спустя в тот же день Пол Маккартни протягивал Джими косяк после концерта в Лондоне, хлопал его по спине и говорил: «Это было чертовски здорово, чувак». Но в тот день в пабе родного для Маккартни Ливерпуля Джими так и не смог достать пинту лагера. Что бы он ни говорил, бармен не поверил, что перед ним стоит поп-звезда. Из разговора он понял лишь, что это клоун, который носит сценический костюм под названием The Experience. «А клоуны, особенно с афро, очень, очень плохи для бизнеса», – думал старик.

Глава 1

Лучше, чем прежде

Сиэтл, Вашингтон

январь 1875 – ноябрь 1942

«Дорогой Эл, поздравляю с рождением прекрасного сына. Мать и ребенок здоровы. Времена намного лучше, чем прежде. Люсиль передает привет».

Телеграмма Элу Хендриксу от Долорес Холл

Джими Хендрикс родился в 1942 году, на следующий день после Дня благодарения. Появление на свет здорового мальчика весом восемь фунтов одиннадцать унций (около 3,9 кг. – Прим. пер.) было воспринято всеми как настоящее благословение свыше. В телеграмме, которую отправила тетя малыша новоиспеченному отцу, была строчка: «Времена теперь намного лучше, чем прежде». Это утверждение могло бы стать эпиграфом к семейной истории Хендриксов, а в более широком смысле – и к истории афроамериканцев в Соединенных Штатах в общем. Условия жизни долгое время оставались плохими, но новое поколение могло надеяться на их улучшение и на то, что мир станет более справедливым. Родственники Джими с обеих сторон отпраздновали его рождение как новое начало. «Он был самым милым ребенком, которого вы когда-либо могли встретить, – вспоминала его тетя Долорес Холл. – Он был душкой».

Джими появился на свет в родильном отделении больницы округа Кинг, позже переименованной в Харборвью, в Сиэтле, штат Вашингтон. Оттуда открывался величественный вид на залив Пьюджет-Саунд. Сиэтл постепенно превращался в один из крупнейших американских портовых городов на Тихоокеанском побережье, и в 1942 году его население составляло 375 тысяч человек. В военные годы это был стремительно растущий город, верфи которого строили боевые суда. Компания Boeing производила здесь бомбардировщики Boeing B-17, впоследствии оказавшие влияние на победу антигитлеровской коалиции. В 1942 году фабрики работали круглосуточно, массовый приток рабочих расширил город и навсегда изменил расовый состав его населения. В переписи 1900 года в Сиэтле было только 406 чернокожих жителей, то есть меньше 1 %. За десять лет с 1940 по 1950 год из-за потребности города в рабочей силе и массовой миграции с Юга афроамериканское сообщество выросло до 15 666 человек, став крупнейшим расовым меньшинством Сиэтла.

Ни мать, ни отец Джими не были мигрантами, но Вторая мировая война все же сильно изменила их жизнь. На момент рождения Джими его отец, Эл, был 23-летним рядовым армии США, дислоцированным в военном гарнизоне Форт Ракер в штате Алабама. Эл попросил у командира отпуск по уходу за ребенком, чтобы посетить Сиэтл, но ему отказали и взяли под стражу. Начальство было убеждено, что он уйдет в самоволку, чтобы присутствовать при родах. Эл сидел за решеткой, когда получил поздравительную телеграмму от свояченицы. Позже он жаловался на то, что белым солдатам в подобных ситуациях давали отпуск, но его просьбы остались без внимания. Эл впервые увидел собственного сына, когда мальчику исполнилось три года.

Матери Джими, Люсиль Джетер Хендрикс, было всего семнадцать, когда у нее родился ребенок. По несчастливому стечению обстоятельств Люсиль узнала о беременности на той же неделе, когда Эла призвали. Свадьба состоялась 31 марта 1942 года в здании суда округа Кинг, ее проводил мировой судья. Молодожены прожили вместе всего три дня, прежде чем Эла отправили на фронт. В ночь перед отъездом они устроили вечеринку в Rocking Chair, клубе, в котором позже стал известным Рэй Чарльз. Люсиль еще не достигла совершеннолетия и не могла употреблять алкоголь, но барменов в военные годы это не особо волновало. Пара пила за неопределенное будущее и благополучное возвращение Эла со службы.

Тот факт, что Эл находился за три тысячи миль (около 4800 км. – Прим. ред.) от Люсиль, когда родился их первенец, нанес их браку глубокую рану, которая так никогда и не зажила. Разлука пары, впрочем, не была диковинным событием для неспокойных лет Второй мировой. Когда Япония напала на Перл-Харбор в декабре 1941 года, Сиэтл и другие города Западного побережья охватили паника и страх перед японским вторжением. Это безумие разрушило тысячи семей. За день до свадьбы Эла и Люсиль Сиэтл стал первым городом в стране, который насильно отправил американцев японского происхождения в лагеря для интернированных. В результате 12 892 человека из штата Вашингтон взяли под стражу. Среди них были и друзья семейной пары.

И все же отношения между Элом и Люсиль были напряженными не только из-за военного хаоса. Эл был низким, но привлекательным мужчиной. Люсиль, в силу своей юности, обладала необыкновенной красотой, благодаря которой обращала на себя внимание всех прохожих. Кроме физического притяжения друг к другу и общей любви к танцам, у них было мало общего для того, чтобы построить крепкий брак. Оба были выходцами из крайне нищих семей, и, уезжая из Сиэтла, Эл понимал, что в разлуке он мало чего сможет сделать для обеспечения жены и ребенка. Их роман развивался стремительно, а свадьбу пара сыграла в атмосфере бурного неодобрения семьи и друзей. Будучи беременным подростком, Люсиль столкнулась с серьезными трудностями в силу своего возраста, расы, социального класса и экономического статуса. Именно бедность Люсиль породила в ней глубокое недоверие к Элу, что позже заставило ее задаться вопросами о его преданности, верности и способности быть отцом.

Родословная была спорным местом генеалогического древа Хендриксов на протяжении веков. В тех немногих архивных записях, созданных белыми, история семьи была похожа на истории сотен других потомков рабов. Джими Хендрикса называют одним из первых чернокожих рок-музыкантов, популярных у белой аудитории, однако в нем была замешана кровь коренных американцев, африканских рабов и белых рабовладельцев.

Дедушкой Джими по материнской линии был Престон Джетер, родившийся в Ричмонде, штат Вирджиния, 14 июля 1875 года. Его мать была рабыней и, как многие бывшие рабыни в Ричмонде, после Гражданской войны продолжала вести хозяйство и работать по дому. Отец Престона был бывшим владельцем его матери, поэтому неизвестно, результатом чего было рождение мальчика – изнасилования или зачатия по обоюдному согласию, если такое вообще возможно в отношениях между рабыней и господином. В юности Престон решил покинуть Юг, после того как стал свидетелем линчевания. Он направился на Северо-Запад, где, как он слышал, условия для чернокожих были лучше.

В двадцать пять Престон приехал в Рослин, штат Вашингтон, небольшой шахтерский городок в Каскадных горах в восьмидесяти милях (около 129 км. – Прим. пер.) к востоку от Сиэтла. К сожалению, в Рослине он столкнулся с еще большим, чем на Юге, насилием по отношению к расовым меньшинствам. Оно было вызвано тем, что руководство шахты привлекло к работе афроамериканцев для подавления забастовки белых шахтеров. Шериф графства писал губернатору, предупреждая: «Население ожесточилось против негров… Я боюсь, что кровопролития не избежать». За этим сообщением последовала череда убийств на расовой почве. «Убийства – обычное дело», – замечал один из жителей города.

К 1908 году афроамериканцы стали если не полноправной, то хотя бы терпеливо принимаемой частью населения Рослина. На фотографии того года Престон запечатлен среди группы чернокожих шахтеров перед единственным салуном, который им было позволено посещать, – клубом для цветных Большого Джима Э. Шепперсона. Тем не менее уровень расизма оставался высоким, и, когда при обвале шахты погибли сорок пять человек, включая нескольких афроамериканцев, белые не позволили похоронить чернокожих жертв трагедии на городском кладбище. В результате в городе создали двадцать четыре разных кладбища, каждое из которых предназначалось для определенной этнической группы или братского ордена.

Спустя десять лет, проведенных в Рослине, Престон стал работать на шахте в Ньюкасле, штат Вашингтон. К 1915 году он обосновался в Сиэтле и стал садовником. Будучи в то время сорокалетним мужчиной, он лелеял надежду остепениться и жениться. Листая газету The Seattle Republican, он наткнулся на объявление молодой девушки, ищущей спутника жизни.

Этой девушкой была Кларисса Лоусон, бабушка Джими Хендрикса по материнской линии. Кларисса родилась в Литл-Роке, штат Арканзас, в 1894 году. Как и у многих арканзасских афроамериканцев, в ее родословной были как рабы, так и индейцы чероки. Кларисса рассказывала детям, что ее предки-чероки спасались от преследования правительства. Их укрывали рабы, а позже индейцы вступали с ними в смешанные браки.

У Клариссы было четыре старшие сестры, вместе они регулярно ездили из своего дома в Арканзасе в дельту Луизианы собирать хлопок. Во время одной из таких поездок Клариссу, которой тогда было двадцать лет, изнасиловали. Когда позже девушка обнаружила, что беременна, сестры решили увезти ее на Запад и спешно выдать замуж. Выбор пал на Вашингтон, после того как они услышали от железнодорожников, что в этом штате у чернокожих больше возможностей и свобод.

В газетном объявлении о поиске мужа не упоминалось о беременности Клариссы. Престон Джетер откликнулся на него, и, хотя он был на девятнадцать лет старше девушки, они начали встречаться. Когда сестры Клариссы стали торопить свадьбу и дали ему денег в качестве приданого, Престон заподозрил неладное и разорвал отношения. Кларисса родила ребенка, его отдали на усыновление. После этого ее сестры предложили Престону больше денег, если он возьмет в жены скорбящую по малышу Клариссу. Он согласился, и пара поженилась в 1915 году. Хотя брак продержался тридцать лет, вплоть до самой смерти Престона, необычные обстоятельства знакомства сделали отношения в браке напряженными.

Престон и Кларисса переехали на Северо-Запад, чтобы начать новую жизнь там, где темный цвет кожи доставлял меньше проблем. Сиэтл в какой-то степени подходил под это определение, ведь тут хотя бы не встречалось питьевых фонтанчиков, доступных только белым, как это было на Юге. Впрочем, на Северо-Западе афроамериканцы также сталкивались c дискриминацией, хоть и с менее явной, но все же ограничивающей возможности. В Сиэтле чернокожие жили в так называемом Центральном районе, площадью четыре квадратных мили (около 10 км². – Прим. пер.), в котором находились одни из самых старых и ветхих домов города. За пределами этого района домовладельцы редко сдавали жилье афроамериканцам, а во многих городках и поселках действовали законы, запрещающие продажу недвижимости не белым.

Несмотря на то что темнокожие были ограничены в выборе жилья, они смогли извлечь некоторую выгоду из этой фактической сегрегации Сиэтла. В Центральном районе они создали сплоченную общину, среди жителей которой процветали тесные соседские связи и гордость за свою этническую принадлежность. «Это было достаточно маленькое сообщество, поэтому даже если вы не знали какого-то человека, вы точно знали членов его семьи», – вспоминала Бетти Джин Морган, старожил района. Центр Сиэтла был также домом для коренных американцев, иммигрантов из Китая, Италии, Германии, Японии и Филиппин. Местные школы пестрели представителями разных национальностей. В районе проживало достаточно этнических и религиозных меньшинств, чтобы его стали считать центром мультикультурализма, уникального в те годы не только для Сиэтла, но и для всех Соединенных Штатов. Историк Эстер Холл Мамфорд назвала свою книгу об истории афроамериканцев в Сиэтле «Калебас», отсылая к традиции приготовления пищи в огромной кастрюле, достаточно большой, чтобы накормить всю деревню. Эта метафора прекрасно характеризует Центральный район Сиэтла в первой половине ХХ века, инклюзивный и независимый. Прочные социальные связи и теплое чувство равенства оказали сильное влияние на всех, кто в нем вырос.

У черного сообщества Сиэтла были собственные газеты, рестораны, магазины и, что самое замечательное, собственный район развлечений с центром на Джексон-стрит. В его ночных клубах и игорных домах выступали всемирно известные джазовые и блюзовые исполнители. Эта сцена принимала стольких звезд, что редактор одной газеты сравнил ее со Стейт-стрит в Чикаго и Бил-стрит в Мемфисе. Хотя Престон и Кларисса Джетер не были завсегдатаями клубов на Джексон-стрит, молодость их детей, а впоследствии и внука, Джими Хендрикса, пройдет на фоне этого красочного и яркого мира подполья.

Самой большой проблемой для чернокожих в Сиэтле был поиск достойной работы. Белое сообщество во многом толерантно относилось к афроамериканцам, однако темнокожим были доступны только профессии в сфере услуг: повар, официант, носильщик багажа и тому подобное. По знакомой схеме Престон Джетер стал портовым грузчиком на период забастовок (обычно эту работу выполняли только белые). Кларисса нашла место в качестве домашней прислуги. По переписи 1910 года, на этой должности работало 84 % афроамериканок в Сиэтле. Кларисса, как и большинство чернокожих матерей того времени, начала нянчить белых детей тогда, когда у нее родился собственный ребенок.

В течение следующих десяти лет у Клариссы родилось восемь детей, двое из которых умерли в младенчестве, а еще двое были отданы на усыновление. Люсиль, младшая из детей Джетер, родилась в 1925 году на восемь недель раньше срока. Из-за осложнений, вызванных опухолью, а также в результате послеродовой депрессии Кларисса осталась в больнице на шесть месяцев. Престону на тот момент было пятьдесят лет, он страдал от собственных проблем со здоровьем и не мог заботиться о семье, поэтому воспитанием девочки занялись три старшие сестры Люсиль – Нэнси, Гертруда и Долорес. Медсестры привезли ее домой в один из декабрьских дней, когда Сиэтл накрыла сильная метель. «Им пришлось очень осторожно подниматься с ней на холм перед нашим домом, – вспоминала Долорес Холл, которой в то время было четыре года. – Я взяла ее на руки, и медсестры сказали: «Будь осторожна, потому что это твоя новая сестра»».

В течение нескольких следующих лет Джетеры столкнулись со множеством трудностей. Из-за того что Кларисса постоянно попадала в больницу, страдая от проблем с физическим и психическим здоровьем, детей отправили под опеку к большой немецкой семье, жившей на небольшой ферме к северу от Грин-Лейка. В этом преимущественно белом районе их часто принимали за цыган, еще одно этническое меньшинство, которого избегал белый Сиэтл.

Когда Люсиль исполнилось десять, семья снова стала жить вместе в Центральном округе. В подростковом возрасте у Люсиль были удивительно красивые глаза и гибкое тело. «У нее были длинные густые темные волосы и красивая широкая улыбка», – вспоминала Лорин Локетт, ее лучшая подруга в младших классах средней школы. Престон и Кларисса особенно опекали дочку, и только в пятнадцать разрешили ей ходить на танцы. Симпатичная и жизнерадостная Люсиль уже тогда обращала на себя внимание. «Она была красивой девушкой и очень хорошо танцевала, – вспоминал Джеймс Прайор. – У нее были довольно светлая кожа и красивые волосы. Она могла бы сойти». «Сойти» в афроамериканском жаргоне означало кого-то с достаточно светлой кожей, чтобы можно было сойти за белого. Это была своеобразная афера, которая открывала дорогу к профессиям, недоступным большинству чернокожих. Даже в афроамериканском сообществе того времени более светлая кожа и прямые волосы считались признаком красоты, а Люсиль обладала и тем и другим.

По общему мнению, пятнадцатилетняя Люсиль была правильной и немного незрелой девушкой. Она была одарена музыкальным талантом и умела петь. Время от времени она участвовала в любительских конкурсах и в одном из них выиграла приз в пять долларов. Наибольшую радость ей приносил танец в клубе с хорошим партнером. Однажды ночью в ноябре 1941 года Люсиль остановилась у дома одноклассницы по пути на танцы в Вашингтон-холл. Ей только что исполнилось шестнадцать, и она училась в средней школе. Как и любая школьница, она с нетерпением ждала концерта, в тот вечер выступал легендарный джазовый пианист Фэтс Уоллер. У ее подруги гостил молодой человек из Канады. «Люсиль, – обратилась к ней одноклас-сница, – познакомься с Элом Хендриксом».

Глава 2

Ведро крови

Ванкувер, Британская Колумбия

1875–1941

«Она работала в месте под названием Bucket of Blood (англ. «Ведро крови». – Прим. пер.). Там всегда происходили драки и поножовщина. Это было неспокойное местечко».

Дороти Хардинг

Когда в конце 60-х годов к Джими Хендриксу пришла первая слава, его фамилию в газетах часто писали с ошибкой: «Hendricks» вместо «Hendrix». Хендрикс счел это элементом шоу-бизнеса, который коверкает имена. На самом деле фамилия семьи до 1912 года действительно была «Hendricks», пока его дед не сократил ее до «Hendrix».

Среди предков Джими по отцовской линии, также как и по линии матери, были рабы, рабовладельцы и индейцы чероки. Дед Джими по отцовской линии, Бертран Филандер Росс Хендрикс, родился в городе Эрбана, штат Огайо, через год после окончания Гражданской войны. Он был рожден вне брака от межрасовой связи его матери, бывшей рабыни, и белого торговца, который когда-то ею владел. Мать назвала его в честь рабовладельца, надеясь, что отец примет ребенка, но этого так и не произошло. Когда Бертран подрос, он устроился работником сцены в труппу варьете в Чикаго. Там он встретил Нору Мур, и они поженились. Прабабушка Норы была чистокровной чероки. Этот факт, наряду с родословной Джетеров, сделал Джими Хендрикса как минимум на одну восьмую коренным американцем.

В 1909 году Нора и Бертран приехали в Сиэтл. Их труппа, The Great Dixieland Spectacle, все участники которой были афроамериканцами, выступала на всемирной выставке Аляска – Юкон – Тихий океан в Вашингтонском университете. Пара провела в городе лето, а после переехала в Канаду – в Ванкувер, провинция Британская Колумбия, к северу от границы с Вашингтоном. Из-за небольшого спроса на черный театр-варьете Бертран стал зарабатывать разнорабочим и слугой. В Ванкувере этнических меньшинств было даже меньше, чем в Сиэтле, город был настолько белым, что это казалось странным. Пара поселилась в Стратконе, иммигрантском районе, который также был центром бутлегерства и проституции и назывался местными «квадратной милей греха».

За первые шесть лет брака у Норы и Бертрана родилось трое детей: Леон, Патрисия и Франк. В 1919 году у них родился четвертый и последний ребенок, Джеймс Аллен Хендрикс, отец Джими. При рождении у Эла, как его всегда называли, было по шесть пальцев на каждой руке. Мать сочла это дурным предзнаменованием. Она отрезала лишние пальцы натянутой шелковой нитью, но те снова отросли. Став взрослым, Эл иногда пугал друзей Джими, показывая им свои дополнительные миниатюрные пальцы с крошечными ногтями.

Как и все чернокожие канадские семьи той эпохи, Хендриксы пытались пробиться в условиях, в которых самые высокооплачиваемые рабочие места предназначались для белых. В 1922 году местное убийство вызвало волну антиафроамериканских настроений, и Бертран потерял работу уборщика туалета, одну из немногих профессий, доступных для всех рас. В конце концов его наняли стюардом на поле для гольфа, и он занимал эту должность до самой смерти в 1934 году.

Из-за смерти Бертрана и ранней гибели старшего сына Леона семья была вынуждена выживать на социальные пособия от Canadian Relief и в конце концов продать свой дом. Хендриксы переехали в ветхий дом нового бойфренда Норы на улице Ист-Джорджия. Именно там, в комнате, которую Эл делил со своим братом Фрэнком и пансионером, он и вырос. Одним из немногих удовольствий для него в тот период было прослушивание «Полуночной охоты» – радиошоу, в котором звучали главные хиты. В шестнадцать Эл пришел на выступление Дюка Эллингтона и во время танца его сфотографировал корреспондент Vancouver Sun. Увиденная фотография самого себя в газете была одним из немногих ярких воспоминаний из детства Эла.

Повзрослев, Эл стал регулярно участвовать в танцевальных конкурсах. Он всегда хвастался, что в те времена мог подбросить партнершу в воздух и эффектным движением протянуть ее между ног. Тем не менее в Канаде было так мало чернокожих женщин (встречаться с белой в Ванкувере для него было опасно), что Эл чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Он устроился на работу в ресторан Chicken Inn, в то время это место было центром черной культуры города. В перерывах между разносом блюд он исполнял танцевальные номера, его выступления регулярно срывали овации.

В восемнадцать Элу предложили драться за деньги. Он был коренастым и мускулистым, но даже когда он повзрослел, его рост составлял всего пять футов шесть дюймов (около 168 см. – Прим. пер.). Боксерский промоутер отвел его в Crystal Pool в Сиэтле, где Эл провел свой первый бой в полусреднем весе. Он дошел до финала, но проиграл, когда обнаружил, что обещанная зарплата была всего лишь уловкой. Хуже, чем поражение, был случай в отеле Moore, где ему и другому чернокожему боксеру сказали, что бассейн предназначен только для белых. Так что они просто наблюдали, как в нем плавали остальные члены команды.

Вернувшись в Ванкувер, Эл откликался на все предложения о работе. Он неоднократно пытался устроиться носильщиком на железной дороге, но ему говорили, что он слишком низкий, хотя никаких требований к росту не было. В конце концов он уехал из Канады в Сиэтл, надеясь, что там его шансы найти работу будут выше и что среди большего количества чернокожего населения он сможет найти девушку.

Он приехал в Сиэтл в 1940 году с 40 долларами в кармане. Его первая постоянная работа была в ночном клубе Ben Paris: он убирал со столов и начищал обувь. Наконец он устроился на чугунолитейный завод. Это был тяжелый физический труд, но за него хорошо платили. В то время Эл чувствовал себя счастливым лишь на танцполе, именно в танце он на время забывал обо всех тревогах. Обычно в клуб он надевал коричневый костюм зут в белую полоску, а поверх – бежевое однобортное пальто до колен. Он был одет в него и в ту ночь, когда впервые встретил шестнадцатилетнюю Люсиль Джетер.

Когда Люсиль познакомилась с Элом, она училась в девятом классе. Хотя она была красоткой, опыта в отношениях она не имела, Эл стал ее первым парнем. Его канадское происхождение интриговало Люсиль, но оно также сделало его чужаком для афроамериканского сообщества Сиэтла. «Люди в Сиэтле были заносчивы по отношению к выходцам из Канады», – вспоминала Долорес Холл. Отсутствие у Эла знакомых в Сиэтле оказывалось частой причиной для ссор. То, что у Люсиль было много друзей и она была невероятно красивой, вызывало у Эла приступы сильной ревности. «Эл был очень мускулистым парнем, – вспоминал Джеймс Прайор. – Из-за этого все держались от Люсиль подальше. У него был вспыльчивый характер, и он не боялся его проявлять. Если кто-то и бегал за ней, то уж точно не публично, потому что Эл убил бы всех ухажеров».

Эл и Люсиль сходили на несколько свиданий, после чего их отношения укрепила доброта девушки. Когда Эла госпитализировали с грыжей, Люсиль вызвалась волонтерить в больнице. После выписки Эл начал официально ухаживать за Люсиль, регулярно навещая ее родителей, как того требовали правила того времени. Родителям Люсиль Эл нравился, но они не воспринимали его всерьез, потому что считали, что их дочь еще слишком юна, чтобы иметь серьезные отношения с мужчиной.

Эл потерял работу литейщика, но устроился в бильярдную. Он расставлял шары, когда услышал, что японцы напали на Перл-Харбор. 22-летнего Эла точно призвали бы, поэтому с наступлением войны их с Люсиль отношения стали развиваться стремительнее. К концу февраля она забеременела, что можно считать своего рода подвигом, ведь Эл в тот период жил в общежитии, в которое не пускали женщин. Когда Люсиль рассказала о беременности родителям, они пришли в ярость. «В семье ее считали малышкой, никто этого не ожидал», – вспоминала Долорес.

Немного стесняясь, Эл сказал Джетерам, что женится на их дочери, но это не успокоило Престона, который безуспешно пытался отговорить Люсиль от брака. Пара расписалась в здании суда округа Кинг, а через три дня Эла забрали в армию. После его отъезда Люсиль, несмотря на то что была замужем и ждала ребенка, продолжала ходить в школу, успешно скрывая два этих факта от одноклассников. Она была настолько худой, что беременность стала очевидной лишь спустя месяцы; что до замужества, то Эл был слишком беден, чтобы купить ей кольцо. С ребенком на подходе и без средств к существованию Люсиль надеялась окончить среднюю школу. Но как-то днем, когда прозвенел звонок, она оставила свои учебники на парте и больше никогда за ними не вернулась.

В течение нескольких месяцев Люсиль продолжала жить в доме родителей, хотя их отношения и стали напряженными из-за ее положения. Джетеры испытывали финансовые трудности и жили на пособие, они были не в состоянии содержать безработную беременную дочь. В конце концов Люсиль устроилась официанткой в буйном клубе на Джексон-стрит. Ей приходилось лгать о своем возрасте, но в таких клубах, как печально известный Bucket of Blood, на законы никто не обращал внимания. В перерывах между разливом алкоголя Люсиль развлекала посетителей. «Она пела, – вспоминала Долорес Холл, – и мужчины оставляли ей чаевые, потому что ее голос был очень хорош».

Работая в Bucket of Blood, Люсиль стала частью того, что хипстеры называли «главным стержнем». «Этот термин использовался для описания места, где кипела жизнь и происходили все события, – объяснял Боб Саммеррайз, один из первых чернокожих диджеев Сиэтла, владевший музыкальным магазином по соседству. – Вы приезжали в новый город и первым делом спрашивали: «Где тут главный стержень?» Это было дикое место. Сутенеры, шлюхи, картежники, торговцы наркотиками, наркоманы – сюда приходили успешные черные «бизнесмены», чтобы развлечься или выпить». На углу Четырнадцатой авеню и Джексон-стрит однорукий газетчик по прозвищу Неспящий сутки напролет выкрикивал новостные заголовки. В этом районе всегда что-то происходило, и просто сказать, что вы направляетесь на Джексон-стрит, означало дать собеседнику представление не только о ваших намерениях, но и о вашей морали. Конечно, это была совсем другая сторона черной культуры. Она отличалась от церковной общины, в которой выросла Люсиль. Девушку быстро очаровали многочисленные экзотические клубы Джексон-стрит.

«Главный стержень» был по совместительству и главным центром ритм-н-блюза в городе. В клубах вроде Black & Tan, Rocking Chair и Little Harlem Nightclub процветал красочный и богатый тайный мир, неведомый большинству белых. Джимми Огилви, позже ставший фронтменом The Dynamics, посетил Джексон-стрит в подростковом возрасте и узнал, что белый цвет кожи не такая уж большая помеха, в отличие от неправильной одежды. «Все носили костюмы зут, широкополые шляпы и лакированные туфли, – вспоминал он. – В клубы пускали только тех, кто был одет должным образом. Владельцам было плевать на то, что ты белый; они просто хотели, чтобы ты выглядел модно и умел танцевать. Приходилось быть галантным и элегантным».

Для красивой шестнадцатилетней Люсиль Джетер-Хендрикс работа на Джексон-стрит стала событием, изменившим жизнь. Поначалу ей не хватало сноровки, но она схватывала все на лету. Долорес заметила, что работа «ожесточила» сестру, но также открыла перед ней новые горизонты. В «главном стержне» она чувствовала себя как рыба в воде, она знала его обывателей, а они знали ее, в то время как в более спокойном мире Центрального района, где жили родители, Люсиль больше никогда не чувствовала себя комфортно. С тех же пор она больше не ощущала уюта традиционного мира Эла Хендрикса, который уже тогда казался ей далеким воспоминанием.

В конце лета 1942 года беременность Люсиль стала заметна, поэтому она больше не могла работать. К осени она переехала к подруге семьи Дороти Хардинг. Хардинг была всего на семь лет старше Люсиль, но уже в одиночку воспитала троих детей (позднее у нее родятся еще шестеро). Она была одной из первых афроамериканок, работавших на верфи в Сиэтле – месте, которое до войны было закрыто не только для чернокожих, но и для женщин. Что еще более важно, мир Хардинг был чем-то средним между «главным стержнем» и Центральным районом. Она ходила в церковь каждое воскресенье, но любила музыку и мужчин – один из ее детей был результатом недолгой связи с певцом Джеки Уилсоном. Люсиль переехала к Хардинг на последних месяцах беременности. «Она называла меня своей тетушкой, – вспоминала Хардинг. – А я заботилась о ней».

Ненастной ноябрьской ночью, когда начались роды, Люсиль была у Дороти. Они поспешили в больницу, и девушка быстро разродилась. Ребенок появился на свет в 10:15 утра 27 ноября 1942 года. Все были убеждены, что мальчик был самым милым малышом, которого они когда-либо видели. Той ночью Долорес дала ему прозвище Бастер, в честь Бастера Брауна, героя одноименного комикса Ричарда Аутколда, а также названия бренда детской обуви. Позже говорили, что Джими получил это прозвище в честь Ларри Бастера Крэбба, актера, сыгравшего Флэша Гордона в обожаемом Джими киносериале. Сам Джими рассказывал эту версию истории, но он не знал, что это имя ему дали задолго до того, как он смог бы проскользнуть на утренний сеанс. На протяжении всей жизни большинство родственников и соседей из Сиэтла называли его именем озорного персонажа газетных комиксов.

Отчасти прозвище использовали, чтобы избежать официального имени, которое выбрала Люсиль: Джонни Аллен Хендрикс. Имя Джонни не было распространенным ни в ее семье, ни в семье Эла, поэтому оно всю жизнь заставляло Эла задаваться вопросом об отцовстве: он был уверен, что жена назвала сына в честь Джона Пейджа, портового грузчика, снимавшего комнату у Дороти Хардинг. Хардинг отрицала связь Пейджа с Люсиль до ее родов, но в какой-то момент их отношения явно получили развитие. Люсиль действительно могла назвать ребенка в честь Пейджа, но это также могло быть простым совпадением, поскольку имя Джон было самым популярным именем для мальчика в 1942 году. В любом случае никто не называл ребенка Джонни, даже сама Люсиль. Это было первым из трех официальных имен, которые Джими Хендрикс будет иметь в течение своей жизни.

Эл узнал о рождении сына из телеграммы от Долорес. Когда Люсиль наконец отправила Элу фотографию с ребенком, сидящим у нее на коленях, она подписала ее «Ребенок и я», не называя сына по имени. Другой снимок, который сделала Долорес, был подписан так: «Моему папочке с любовью, Малыш Хендрикс». На обороте Долорес написала: «Дорогой Аллен, вот, наконец, фотография твоего маленького мальчика Аллена Хендрикса. Ему ровно два месяца и три недели. Он выглядит вдвое старше, не так ли? Я надеюсь, с тобой все в порядке. Долорес Холл».

Эти фотографии матери с ребенком – одни из немногих сохранившихся снимков Люсиль. Одетая в пиджак и скромную юбку, без чулок, она позировала немного чопорно, плотно скрестив ноги, но в ее легкой полуулыбке читался сексуальный подтекст. Прямые волосы собраны в конский хвост, эта прическа в то время была более популярна среди школьниц, нежели у домохозяек. Она и ее пухлощекий ребенок отлично получились на снимке и смотрели в камеру одинаковыми темными миндалевидными глазами. Ни один солдат в вооруженных силах не смог бы смотреть на эту фотографию, не испытывая смеси гордости, возбуждения и сладостно-горькой тоски.

Вскоре после рождения сына Эла отправили в южную часть Тихого океана. Он был на Фиджи, когда получил первую фотографию своего ребенка. Большую часть пребывания в армии Эл провел вдали от боевых действий, поэтому у него было достаточно времени, чтобы подумать обо всем, что могло происходить в Сиэтле. В своей автобиографии «Мой сын Джими» Эл отметил, что после свадьбы Люсиль часто писала, но «после рождения Джими ей пришлось несладко». Прежде всего она столкнулась с финансовыми трудностями: когда она впервые получила армейское жалование Эла, Джими уже минул год. К середине 1943 года жизнь Люсиль усложнили и другие обстоятельства: в июне скончался ее отец Престон, из-за чего у и так беспокойной матери, Клариссы, случился очередной нервный срыв. Женщина временно покинула семейное гнездо, и пока она отсутствовала, дом сгорел дотла. Страховки не было, семейство потеряло все, что у них было, включая фотографии.

Весь следующий год Люсиль с ребенком вели кочевой образ жизни, переезжая от Дороти Хардинг в дом сестры Долорес и обратно. По правде говоря, ни у кого из них не было места ни для Люсиль, ни для ее сына. Девушка продолжала работать в ресторанах и клубах, а Дороти, Долорес и Кларисса поочередно присматривали за Бастером. «Сначала Люсиль даже не знала, как менять подгузник», – вспоминает Хардинг.

Подруга семьи Фредди Мэй Готье намекала на то, что периодически мать пренебрегала заботой о ребенке. В судебных показаниях Готье можно найти длинную историю о том, как однажды зимним днем Кларисса появилась в доме Готье с узелком в руках. «Это сын Люсиль», – объявила она. Готье, которой в то время было двенадцать, вспоминала, что малыш «был ледяным, его маленькие ножки были синими», а подгузник превратился в лед из-за мочи. Мать Готье обмыла ребенка, сделала ему теплую ванну и натерла кожу оливковым маслом. Когда Кларисса собралась уходить, миссис Готье объявила, что ребенок останется с ней до тех пор, пока мать не придет за ним лично. Когда Люсиль зашла за сыном, ей прочитали лекцию о правильном уходе за младенцем.

В конце концов отчаявшаяся от бедности Люсиль стала получать финансовую поддержку от разных мужчин, в том числе и от Джона Пейджа. Было ли это проявлением ее неверности по отношению к Элу, вынужденной мерой матери-школьницы на грани голодной смерти или комбинацией того и другого, неизвестно. В мрачные дни 1943 года еще не было понятно, как будет развиваться война и вернется ли домой кто-нибудь из отправленных на фронт юношей. Если Люсиль Хендрикс и изменяла своему оказавшемуся за океаном мужу, она была не единственной невестой военного времени, которая сбилась с пути. «Я думаю, она изо всех сил старалась дождаться его», – замечала Долорес. У Эла, конечно, было свое мнение на этот счет. «Думаю, Люсиль продержалась довольно долго, прежде чем начала развлекаться со своими подругами и другими мужчинами», – писал он в «Мой сын Джими». Эл жаловался, что его письма к Люсиль часто возвращались, а в тех редких случаях, когда она писала ему, обратным адресом жены были убогие отели.

Даже ближайшие родственники Люсиль беспокоились о благополучии ребенка и переживали из-за ее связи с Джоном Пейджем. Члены семьи были настолько обеспокоены, что консультировались у адвоката. Он сказал, что, если Пейдж заберет Люсиль из Вашингтона, они смогут предъявить ему обвинение в перевозке несовершеннолетней через границы штата. Услышав, что Пейдж увез Люсиль вместе с ребенком в Портленд в штате Орегон, родственники поехали следом на поезде и обнаружили Люсиль в местной больнице, она оказалась там после побоев. «С ней был Джими, – вспоминала Долорес. – Мы забрали их с сыном и отвезли домой». Так как на тот момент Люсиль было всего семнадцать лет, Пейджа арестовали, выдвинули обвинения в соответствии с положениями Закона Манна[3] и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Той весной Люсиль наконец начала получать военное жалованье Эла, что улучшило ее финансовое положение, но, похоже, так и не образумило ее. Забота о Бастере все чаще ложилась на плечи Долорес, Дороти и его бабушки Клариссы. Когда мальчику было почти три года, Люсиль и Кларисса отвезли его в Беркли, штат Калифорния, на церковный съезд. После Люсиль вернулась домой работать, а Кларисса решила навестить родственников в Миссури. Чтобы избавить ребенка от долгой поездки на Средний Запад, подруга по церкви, миссис Чемп, предложила временно забрать его к себе. У миссис Чемп была собственная дочь, маленькая девочка по имени Селестина. Годы спустя Джими Хендрикс часто вспоминал о доброте, которую Селестина проявляла к нему в детстве.

Забота миссис Чемп о ребенке должна была стать временной, но она затянулась, и вскоре в планах появилось неофициальное усыновление. Долорес регулярно переписывалась с миссис Чэмп и говорила той, что нужно написать Элу и сообщить ему о том, что ребенок живет в Калифорнии. Так Эл Хендрикс, находившийся за тысячи миль в Тихом океане, всего за несколько недель до своего увольнения получил письмо, в котором сообщалось, что сын находится на попечении незнакомки.

Глава 3

Умен не по годам

Сиэтл, Вашингтон

сентябрь 1945 – июнь 1952

«Он умен не по годам, и эти люди от него просто без ума».

Письмо Эла Хендрикса матери

Эл Хендрикс вернулся в Сиэтл на войсковом транспорте[4] в сентябре 1945 года. Когда корабль вошел в залив Эллиотт, Хендрикс показал приятелю на город и сказал: «Я живу прямо вон там». На самом деле он не знал, где будет жить. Он не был уверен и в том, что до сих пор женат. Он начал бракоразводный процесс, еще когда находился на флоте.

После увольнения с военной службы Эл переехал в дом своей свояченицы Долорес. Бастер в то время оставался в Калифорнии у миссис Чемп. Вскоре Эл отправился в Ванкувер, чтобы повидаться с семьей. Проведя там несколько недель, он вернулся в Сиэтл и получил в мэрии копию свидетельства о рождении своего сына, чтобы без проблем перевезти ребенка. Прошло два месяца с его возвращения, прежде чем он отправился в Калифорнию за сыном.

Первая встреча Эла с первенцем в доме у Чемпов прошла странно. В книге «Мой сын Джими» он написал, что, увидев сына, он испытал смешанные чувства: «Если бы это был новорожденный младенец, все было бы иначе. Ребенку исполнилось уже три года, он мог осознанно смотреть на мир и самостоятельно судить о нем». По крайней мере часть дискомфорта, испытанного Элом, была вызвана тем, насколько сильно сын напоминал свою мать. Это сходство, а особенно глаза, пора-зили Эла. Даже в широкой улыбке мальчика проглядывали черты Люсиль.

Чемпы попытались уговорить отца оставить Бастера с ними. Усыновление было бы легко организовать, а учитывая общую неопределенность, к такому решению Эла отнеслись бы с пониманием. Озадаченный, но переполненный отцовскими чувствами, Эл отправил письмо из Беркли своей матери Норе Хендрикс: «Бастер хороший и милый мальчик. Он умен не по годам, и эти люди от него просто без ума, все его обожают». Эл также писал, что миссис Чемп была ужасно расстроена от одной только мысли о потере мальчика: «Они так к нему привязаны и так его любят, а он уже привык к ним, так что жалко забирать ребенка. Но я тоже его люблю. В конце концов, это мой сын, и я хочу, чтобы он знал, кто его отец. Хотя он и так постоянно называет меня папой». В конце письма Эл отметил, что, если уедет из Калифорнии без мальчика, «никогда себе этого не простит». «Поэтому, когда уеду отсюда, возьму его с собой», – добавил он. Эл пообещал сыну, что тот увидит маму к Рождеству.

Если Джими Хендрикс и помнил о том, что чувствовал во время первой встречи с отцом, то никогда об этом не рассказывал. До этого Джими воспитывали исключительно женщины, он не знал никакой отцовской фигуры. Он привык к миссис Чемп и обожал Селестину. Когда в поезде по пути домой Эл пригрозил наказанием, Джими со слезами на глазах позвал Селестину – защитницу, которой уже не было рядом. Во время той поездки на поезде Эл впервые отшлепал сына. «Думаю, он немного тосковал по дому и поэтому плохо себя вел», – писал он позже.

В Сиэтле Эл и Джими поселились у Долорес в микрорайоне Йеслер Террас. Это был первый доступный для расовых меньшинств комплекс государственного жилья в США. Несмотря на бедность жителей, они составили сплоченное сообщество представителей разных культур. «В те дни это было хорошее место, – вспоминала Долорес. – Черных было немного, но все ладили». Бастер подружился со многими детьми, и так началось его мультикультурное воспитание.

Произошедший следом поворот событий удивил всех: вскоре после Эла и Бастера на пороге дома появилась Люсиль. Ее первые слова Элу были: «Это я». Впервые трое Хендриксов оказались в одной комнате. Воссоединение было одновременно и счастливым, и ставящим в тупик: Люсиль не знала, как ее встретят сын, которого она не навещала несколько месяцев, и муж, которого она не встречала больше трех лет. Бастер не знал, что и думать, впервые увидев своих родителей вместе. Эл не мог решить, выплеснуть ли весь свой гнев на Люсиль или заключить ее в объятия. Его поразила привлекательность жены: за три года разлуки она превратилась из юной девушки в красивую женщину. К концу дня Эл решил, что не стоит торопиться с разводом. Люсиль спросила его: «Хочешь продолжить?» На что Эл ответил: «Может, лучше начать все сначала». Фундаментом их отношений было физическое влечение. Именно оно неоднократно заставляло Хендриксов даже во времена супружеских ссор возвращаться друг к другу в объятия.

По всеобщему мнению, следующие несколько месяцев были самыми счастливыми в жизни семьи. Так как они жили с Долорес, расходы были минимальными. Эл продолжал получать небольшие армейские выплаты, поэтому они с Люсиль могли ходить на свидания почти каждый вечер. Долорес, будучи более консервативной, чем сестра, была прекрасной няней. Люсиль и Эл присматривали за ее детьми, пока она была на работе в Boeing, а затем Долорес присматривала за Бастером, пока муж и жена наслаждались своими снова вспыхнувшими чувствами. «Это был их медовый месяц, – вспоминала Долорес. – Они развлекались на Джексон-стрит».

Новоиспеченная семья даже отправилась в путешествие в Ванкувер. Ни Люсиль, ни Бастер до этого не встречались с матерью Эла, Норой, и Эл был рад похвастаться перед ней семейством. Бастер сразу же привязался к бабушке, это была первая из его многих поездок к ней.

В конце концов трезвенница Долорес устала от пьянства Эла и Люсиль. «Они напивались и веселились, а я нянчилась с детьми», – рассказывала она. Когда Люсиль пьянела, она становилась чрезмерно ласковой и эмоциональной. На Эла алкоголь действовал иначе: его характер ухудшался, а сам он становился угрюмым.

После того как Эл нашел работу на скотобойне, его зарплата позволила им снять комнату в отеле в районе Джексон-стрит. Спать приходилось на маленькой кровати, которую Эл делил с Люсиль и Бастером. Для приготовления еды использовали плиту с единственной конфоркой, а из мебели в их скромной комнатушке был только стул. Семья прожила в этом гостиничном номере несколько месяцев.

Именно во время пребывания в отеле, спустя год после возвращения из армии, Эл решил официально сменить сыну имя. В качестве первого имени он выбрал имя Джеймс, так как это было его собственное официальное имя, а в качестве второго – Маршалл, второе имя его покойного брата Леона. С этого момента знакомые звали мальчика Джими или Джеймсом, а семья – Бастером.

Жизнь в отеле вернула семью в среду, с которой Люсиль была прекрасно знакома, – район походил на тот, в котором она работала официанткой во время войны. Она знала многих людей, и во время простой прогулки по улице обязательно встречала пару знакомых. Эта популярность, с одной стороны, приносила Элу пользу, потому что он тоже обзаводился полезными контактами, но с другой стороны, была причиной его зависти. «Эл общался только с друзьями Люсиль, – рассказывала Долорес. – Своих друзей у него не было». Их район был одним из самых мультикультурных в городе, и среди друзей пары были китайцы, японцы, белые и несколько филиппинских семей. Тем не менее расизма в Сиэтле еще хватало: Эл вспоминал, что его лицензию моряка приостановили, так как лицензионный совет счел его «угрозой национальной безопасности» из-за небелых друзей.

В конце концов Эл получил лицензию торгового мореплавателя и устроился на корабль, направлявшийся в Японию. Он уплыл за тысячи миль, а когда вернулся через несколько недель, обнаружил, что Люсиль выселили из отеля. По словам Эла, менеджер отеля рассказал ему, что ее застали в номере с другим мужчиной.

Долорес с версией Эла не согласна. Что бы ни произошло на самом деле, это не помешало Элу немедленно забрать Люсиль. Таким образом, возникла закономерность: муж и жена регулярно расставались и снова сходились. «Это было похоже на цикл, – писал Эл в своей автобиографии. – Два-три месяца все было спокойно. Затем я думал: “О-о-о… скоро что-то будет”». Даже Джими заметил эту закономерность. Спустя много лет он рассказывал одному интервьюеру о бурных отношениях своих родителей: «Мать и отец постоянно расставались, – говорил он. – Я всегда должен был быть готов отправиться на цыпочках в Канаду». В Канаде он мог остановиться у своей бабушки Норы, но все же чаще его отправляли жить к бабушке Клариссе, Долорес или Дороти Хардинг в Сиэтле.

После того как весной 1947 года воссоединившаяся семья переехала в свою первую квартиру в микрорайоне Рейнир Виста, где проживала Дороти, последняя стала часто присматривать за Бастером. Рейнир Виста находился в долине Рейнир в трех милях (4,8 км. – Прим. пер.) к югу от Центрального района. Его в основном населяли пенсионеры из белых семей, но после войны в район начали массово переезжать афроамериканцы. Односпальная квартира по адресу: 3121, Орегон-стрит, была настолько мала, что Бастер спал в чулане. Это помещение становилось его убежищем всякий раз, когда родители ссорились. А происходило это все чаще.

Причиной большинства ссор были финансовые проблемы и жалобы Люсиль на то, что Эл зарабатывает недостаточно для того, чтобы содержать семью. Она грозилась пойти работать официанткой, но Элу такая перспектива не нравилась – он считал, что это поставит под сомнение его мужские качества. В основном он зарабатывал физическим трудом, но нигде не задерживался надолго. Воспользовавшись Законом о реинтеграции военнослужащих, предоставлявшим льготы ветеранам, он учился на электрика в надежде получить высокооплачиваемую профессию. Супруги выживали почти на девяносто долларов в месяц при арендной плате в сорок.

Люсиль привыкла к бурной жизни в «главном стержне», с которой резко контрастировал скромный семейный быт в Рейнир Виста. Эл возвращался с работы слишком измотанным, чтобы идти развлекаться, и обычно говорил жене идти без него. «Когда она возвращалась, – вспоминала Долорес, – Эл сидел, пил и злился. Их соседка рассказывала мне, что каждую ночь слышала их ругань и крики». Долорес говорила, что ссоры часто перерастали в драки, после чего у Люсиль появлялись синяки.

В начале 1948 года одна из их стычек была настолько серьезной, что, по словам Эла, после нее Люсиль на месяц съехала к филиппинцу по имени Фрэнк. По-видимому, это не было поводом для развода, ведь когда Люсиль вернулась домой, муж ее принял. Эл замечал в своей автобиографии: «Я не слишком ревнив, но из-за того, что вытворяла Люсиль, многие парни говорили: «Чувак, ты выдержишь?» Они говорили, что на моем месте уже давно бы прогнали ее». Эл поступал наоборот: когда она уходила, он, казалось, начинал желать ее еще больше. По словам Долорес Холл, Эл неверно принял дружбу Люсиль с мужчиной за любовные отношения. По словам Эла, жена, напротив, открыто изменяла ему. Вероятно, правда кроется где-то посередине. Но даже если только половина этих историй из автобиографии Эла правдива, он был первоклассным рогоносцем. Долорес утверждала, что ревность Эла была плодом его разгоряченного алкоголем воображения.

Но не все переживания Эла были иллюзорны. В том году Джон Пейдж вышел из тюрьмы и снова появился в жизни семьи, желая мести. «Он грозился убить нас всех», – рассказала Долорес. Пейдж пришел за Люсиль с пистолетом и клялся, что увезет ее в Канзас-Сити. Его прогнал друг семьи, у которого было оружие. «Джон Пейдж был полон решимости склонить Люсиль к проституции», – объясняла Долорес. Пейдж явно хвастался перед своими друзьям, что благодаря светлой коже Люсиль станет успешной проституткой. Долорес предостерегла сестру, чтобы та избегала Пейджа, но ответ Люсиль прозвучал наивно и даже халатно: «Мне до него нет дела, – ответила она Долорес, – но он всегда дает мне деньги и покупает модные подарки». Ситуация, по словам Дороти Хардинг, была «ужасной».

Пейдж не отступал. Однажды ночью, когда Эл, Люсиль, Долорес и другие члены семьи выходили из кинотеатра «Атлас», он выскочил и схватил Люсиль.

– Убери от нее руки! – крикнул Эл.

– Это моя женщина, – ответил Пейдж. – Меня не волнует, что ты ее муж. Тебя не было рядом – ты ничего не знаешь.

После этого двое мужчин подрались. Пейдж был крупнее Эла, но Эл имел опыт на ринге и нанес противнику первый удар, который ненадолго того оглушил. Драка продолжилась на улице, Эл сохранял преимущество. В конце концов толпа растащила мужчин, и Пейдж сбежал. Люсиль осталась с Элом, а Джон больше их не беспокоил.

Больше, чем ревность, масла в огонь подливал алкоголь, именно из-за него супруги чаще всего ссорились. «Когда они напивались, они ругались», – рассказывала Долорес. В их доме постоянно проходили вечеринки: «Когда у нас появлялся алкоголь, мы с Люсиль выпивали и к нам присоединялись другие люди, так что закатывалась вечеринка», – писал Эл в книге «Мой сын Джими». Эти вечеринки были настолько бурными, что и Долорес, и Дороти запретили детям посещать Хендриксов. Джими приходилось либо уходить из дома, либо сидеть в своем чулане и слушать пьяный шум снаружи. Долорес и Дороти заметили, что за тот год Джими стал более замкнутым. Когда его спрашивали, почему он такой тихий, он часто отвечал: «Мамочка и папочка вечно ругаются. Вечно ругаются. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы они остановились». Когда начинались ночные ссоры родителей, Джими часто ретировался в дом Дороти Хардинг. Он был таким тихим, что Хардинг переживала, не болен ли он. «Он почти не говорил», – вспоминала она.

Когда Джими все-таки говорил, он слегка заикался. Нарушение речи прошло только в подростковом возрасте, но даже повзрослев, он начинал заикаться, стоило только занервничать. Он не мог выговорить имя Дороти, поэтому называл ее «тетя Дурти». Той осенью он начал посещать дошкольное учреждение и немного раскрепостился, но его часто дразнили за манеру говорить. Примерно в 1947 году ему подарили первую музыкальную игрушку – губную гармошку, – но он не проявил к подарку особого интереса и вскоре забыл о нем. Его любимой игрушкой была маленькая тряпичная собачка, которую сшила Долорес. На нескольких снимках того времени он сжимает мягкую игрушку так, будто держит в руках сокровище.

В спокойные времена даже Эл признавал, что Люсиль была хорошей матерью: «Люсиль прекрасно ладила с Джими, – писал он в своей книге. – Она тискалась с ним и много разговаривала, а он обнимал ее в ответ». У Джими было богатое воображение, он мог часами играть в одиночестве. С четырех до шести лет у него был воображаемый друг Сесса, его компаньон во всех начинаниях.

Летом 1947 года Люсиль снова забеременела. В книге, написанной пятьдесят лет спустя, Эл утверждал, что жена зачала ребенка в тот месяц, когда они были в разлуке. Долорес Холл была с этим не согласна. Она утверждала, что Эл и Люсиль тем летом были вместе, а с беременностью их отношения улучшились. Некоторые из друзей семьи рассказывали, что, несмотря на пессимистичную версию из автобиографии, Эл был в восторге оттого, что готовился снова стать отцом. «Он постоянно повторял, как счастлив, потому что сможет увидеть рождение своего ребенка, – рассказала Дороти Хардинг, – все-таки он был далеко от семьи, когда родился Джими».

Малыш появился на свет 13 января 1948 года. Эл назвал ребенка Леоном в честь своего любимого умершего брата. В свидетельстве о рождении отцом был записан Эл, и, как и любой новоиспеченный отец, он хвастался ребенком перед всеми. Долорес тоже лежала в больнице Харборвью (всего за два дня до рождения Леона появился на свет ее третий ребенок), их с Люсиль кровати стояли рядом в родильном отделении, и Долорес вспоминала, как сильно Эл переживал из-за Леона: «Он снял с него пеленку, осмотрел со всех сторон и сказал: “Я так рад, что у меня появился еще один сын. Теперь я знаю, как выглядят крошечные мизинцы на ногах, маленькие ступни, маленькие ручки”». Возможно, из-за собственного врожденного дефекта Эл постоянно пересчитывал пальцы на ногах и руках Леона.

С рождением Леона у семьи настали хорошие времена. Эл был так очарован сыном, что все в жизни казалось лучше. «Это было время, когда они прекрасно ладили, – рассказывала Долорес. – У Эла была хорошая работа, и ссоры, казалось, сошли на нет». Всем, включая Джими, сразу стало понятно, что Леон стал любимцем Эла. Джими говорил своему двоюродному брату Ди: «Папа и мама без ума от моего младшего брата; он им нравится больше, чем я».

Вскоре после рождения Леона семья переехала в квартиру с двумя спальнями в Рейнир Виста. Он все еще был маленьким, но, по крайней мере, у Джими и Леона появилась своя комната. В сентябре того года Джими пошел в детский сад – в пять лет десять месяцев. Он был немного старше остальных детей, но не сильно выделялся на их фоне. Каждый день после обеда, когда занятия заканчивались, он направлялся в большой лесной парк к западу от Рейнир Виста, там он сражался с воображаемыми ковбоями, представляя себя одним из индейских воинов, о которых узнал из рассказов бабушки Норы.