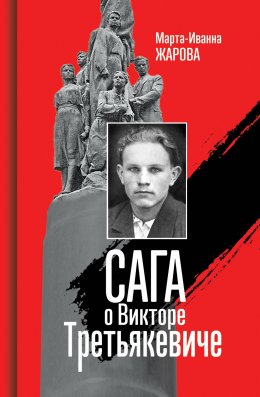

Читать онлайн Сага о Викторе Третьякевиче

От автора

Справедливость есть.

22 сентября 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении комиссара «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича Звездой Героя России посмертно.

Это радость со слезами на глазах и Победа в битве, которую начали оставшиеся в живых товарищи Виктора по подполью Василий Левашов, Георгий Арутюнянц, Радий Юркин. И вели долгие годы. Их эстафету приняли многие достойные люди: историки, писатели, журналисты и просто благодарные потомки. И потребовалось без малого 80 лет, чтобы достичь Победы правды над ложью, справедливости – над подлостью и предательством.

«Виктор Третьякевич. Дважды преданный, дважды убитый». Так назвала я свой написанный в 2019 году очерк об оклеветанном герое, о чьей судьбе, не только прижизненной, но и посмертной, невозможно говорить равнодушно. Сброшенный в шурф шахты 15 января 1943 года после двух недель зверских пыток; подло оклеветанный пособниками фашистов; обвинённый в предательстве; 16 лет пролежавший безымянным в братской могиле молодогвардейцев в Краснодоне; реабилитированный в 1959 году после признаний представших перед судом палачей, краснодонских полицаев; в 1960-м награжденный орденом Отечественной войны 1-й степени.

Но и после реабилитации и награждения настоящая история подпольной организации «Молодая гвардия» и имя её комиссара оставались под спудом.

Краснодонцы (родители, друзья, учителя погибших молодогвардейцев), как могли, боролись за правду, но это была неравная битва. Долгие годы в Краснодонском музее «Молодой гвардии» имя Виктора Третьякевича старались лишний раз не упоминать. Я была в Краснодонском музее трижды: в 2020-м, 2021-м и в 2022 году, в августе. Леденящий заговор молчания по отношению к настоящему комиссару «Молодой гвардии» ощущался до самого последнего времени.

Когда я начинала писать свою «Сагу о Викторе Третьякевиче», то не смела и мечтать о том, что закончу её к тому времени, когда подвиг героя моей книги будет наконец признан окончательно и бесповоротно, так, как он того заслуживает. Я просто не могла не воздать Виктору должное, написав о нём честную книгу. Я чувствовала неодолимую потребность сделать эту работу для возвращения его светлого образа в память людей.

Однако именно сейчас судьба и подвиг Виктора Третьякевича, этнического белоруса, рождённого на русской земле и отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом на земле украинской, несут в себе особенно актуальное послание. Оно важно для нас, живых. Как и высокая награда, которой мы, живые, наконец почтили его подвиг. Ради нашей совести. Ради будущего нашей Родины. Ради мира на Донбассе. Ради Нашей Победы.

Благодарю всех, чьи воспоминания помогли мне создать мою «Сагу о Викторе» с достаточно высокой степенью достоверности. Хотя подавляющего большинства этих людей уже нет в живых, их воспоминания сохранились в архивах вместе с историческими документами. С любовью и признательностью я хочу назвать их поименно:

Августа Сафонова и Анна Борцова – одноклассницы Виктора;

Анна Ивановна Киреева, Анна Алексеевна Буткевич, Анна Колотович – краснодонские школьные учительницы;

Михаил Сергеевич Ермаков – учитель математики в десятом классе ворошиловградской школы, смело давший Виктору самую положительную характеристику ещё в конце 1940-х годов;

Антонина Титова – подруга молодогвардейца Анатолия Ковалёва;

Василий Левашов, автор книги «Брат мой – друг мой», Георгий Арутюнянц, автор книги «Выросли мы из пламени» – члены штаба организации «Молодая гвардия»; молодогвардейцы Радий Юркин, Анатолий Лопухов;

Иван Иванович Левашов, Мария Андреевна Борц – родители молодогвардейцев, сидевшие в застенках краснодонской полиции одновременно с Виктором;

Владимир Шевченко – сидел в застенках краснодонской полиции одновременно с Виктором;

Александра Васильевна Тюленина – мать молодогвардейца Сергея Тюленина, Надежда Тюленина – сестра Сергея Тюленина, член «Молодой гвардии»;

Ефросинья Мироновна Шевцова – мать члена «Молодой гвардии» Любови Шевцовой;

Анна Иосифовна, Иосиф Казимирович (Кузьмич) Третьякевичи – родители Виктора;

Михаил Иосифович, Владимир Иосифович Третьякевичи – братья Виктора;

Мария Васильевна Третьякевич – жена Михаила Третьякевича;

Елена Михайловна Самарина-Третьякевич – дочь Михаила Третьякевича, опубликовала дневники своего отца «Семь тетрадей», где содержатся воспоминания о деятельности партизанского отряда Яковенко, написала свою книгу воспоминаний;

Ким Костенко – журналист, написавший первую статью о Викторе Третьякевиче после его реабилитации, автор книги «Это было в Краснодоне»;

Владимир Подов – историк, краевед, автор книги «Загадки и тайны Молодой гвардии».

Без этих людей образ героя, чьё лицо так старательно стирали, не сложился бы из множества штрихов. А теперь он ожил и останется с нами навсегда.

Вечная им память и благословение от имени живущих.

Р. S. Благодарю сотрудников Государственной архивной службы ЛНР, создателей сайта «Молодая гвардия», а также всех историков и сотрудников архивов, работавших над сборником документов и материалов «Молодая гвардия (г. Краснодон) – художественный образ и историческая реальность» / Гос. арх. служба РФ, Ин-т Рос. истории РАН, Рос. гос. арх. соц. – полит. истории, Рос. гос. арх. новейшей истории. М.: Вече, 2003.

Вместо пролога

Жертва матери

Легенда о мече и кургане

Жил когда-то в степи один древний народ. Храбро защищал он землю своих предков от набегов чужаков, дружно отбивал все их нападения. Был тот народ славен, пока хранил он память о той, кому обязан был своим рождением, передавая предание о ней от родителей к детям.

Предание гласило, что когда-то обитало на этих землях множество кочевых племён. Они враждовали между собой из-за пастбищ для своих табунов, пока дочь погибшего вождя самого многочисленного племени не объединила их всех в битве против общего врага, могучего и грозного покорителя Великой Степи. Под её началом они на голову разбили войско царя-завоевателя и воздали ей честь как своей владычице. И все племена, участвовавшие в битве под её началом, назвали её своей Матерью и стали считать друг друга братьями. Их дети уже называли себя единым народом и вместе защищали свои общие земли.

Когда их Мать и Владычица почила, они похоронили её с великими почестями и священными церемониями в высоком Кургане и вместе с нею погребли её меч. Над этим победоносным мечом пропели они заклинания и заключили договор с духом места: пока меч покоится в земле вместе со своей хозяйкой, все вольные племена степи, признавшие её Матерью, остаются хозяевами своих пастбищ, защищённые от распрей и раздоров, и пастбища их достаточны для их табунов, тучны и изобильны, и кони их быстры и легки, как степной ветер, а кобылицы их всегда приносят в достатке сильное и здоровое потомство. И благословение пребудет с потомками народа Степной Владычицы до конца времен, если только покой её не будет потревожен, а священного меча не коснутся жадные руки нечестивца.

Великое зло похоронено в земле вместе с волшебным клинком в руках погребённой в Кургане Матери, защищающей живых от чёрных демонов раздора. Но демоны выйдут из-под земли и причинят страшные беды, если заповедный клинок вновь увидит свет солнца.

Семь поколений народов Степной Владычицы свято хранили завет братства и мира и передавали предание своим детям. Но вот однажды повздорили два кровных брата из-за белой кобылицы, прекраснее которой ещё не рождалось под звёздами, и брат не желал уступить брату. И назначили они поединок, чтобы в честном бою выяснить, кто из них сильнее, а значит, более достоин награды, которой оба так жаждали.

И вот в ночь перед поединком снится младшему брату Курган, и слышит он во сне голос: «Без меча, что зарыт в земле, не видать тебе победы!» И юноша, одержимый злым духом, встал, и взял кирку, и пошёл к Кургану, и, не помня себя, начал копать. А злой дух всё нашептывал ему лукавые слова: мол, лжёт предание о погребенном в Кургане мече, дабы отпугнуть робких и легковерных, правда же в том, что тому, кто завладеет волшебным клинком, и послужит его несокрушимая сила.

И так уверовал дерзкий юноша в эти мысли, что потерял всякий страх. Но сама земля воспротивилась его дерзости, и чем глубже его кирка вгрызалась в тело Кургана, тем сильнее отдавался каждый удар дрожью земных недр, пока недра не разгневались всерьёз.

И тут разразилось страшное землетрясение. И обезумевшие от страха лошади разбежались по степи, и белая кобылица, из-за которой вышел спор, умчалась в неведомые края, и никто её больше не видел. А младший из братьев испугался гнева земли и кары своих сородичей и пустился в бега. Уйдя от людского наказания за святотатство, он сгинул где-то в степи без следа. Как ни искали сородичи, не нашли его останков, видно, ставших добычей воронов да волков.

С тех самых пор, как безумец покусился на погребённый в Кургане меч, начали теснить тот народ пришлые кочевники. И вскоре пришло их несметное войско, и разбило народ потомков Владычицы, и рассеяло по степи его остатки, прогнав далеко от священного Кургана. Много поколений сменилось, прежде чем потомки великого народа смогли вернуться на земли своих предков. И когда они со своими табунами снова подступились к месту, где покоилась их древняя Мать, они уже почти забыли своё предание.

Кто лежит в том Кургане, их память не сохранила. Лишь молва о волшебном мече передавалась по степи из уст в уста с восторгом и ужасом. Громко говорили о суровой каре и неведомых бедах, ожидающих того, кто покусится на священный меч, а шёпотом прибавляли о могуществе, которое откроется человеку, что сумеет совладать с силой этого волшебного оружия.

Один юноша, наслушавшись отголосков предания о мече, стал задумываться, какова доля истины в том, что рассказывают люди. Он размышлял об этом так упорно, что ему даже начали сниться сны о Кургане и погребенной в нём силе. А мать юноши была прозорливой женщиной, и сын решил открыть ей своё сердце и просить совета.

Услышав о его безумном намерении, мать ужаснулась и стала заклинать его не совершать такого святотатства, за которое душа его будет проклята.

Юноша поначалу внял словам матери и задумался над ними. Но слишком уже завладела его несчастной душой жажда величия и славы. Ни людское возмездие, ни кара свыше не могли остановить его. В мечтах своих он уже сделался великим воином-освободителем и вождём своих соплеменников. Вот почему он пренебрёг мудрым советом своей матери, о котором сам же и просил.

И снова в Курган Матери Владычицы вонзилась кирка, и снова покой священных заповедных недр был потревожен. И как уже было когда-то, грозно и гневно содрогнулась земля, возмущенная такой дерзостью. Тогда ужас охватил неразумного юношу. Он понял, что пробудил спящую под землёй силу, совладать с которой не властен, и ему не избежать возмездия.

В страхе бросил он кирку и оглянулся вокруг, ожидая увидеть разгневанных сородичей, уже готовых схватить его. Но увидел разоритель Кургана только свою мать. Она знала, что сын не послушает её совета, и пошла за ним следом, чтобы прийти на помощь.

Мать привела ему своего коня и велела мчаться без оглядки, а сама села на коня своего сына и стала ждать. Подземные толчки сделались немного тише, но не прекратились совсем, пока она дожидалась на вершине Кургана появления всадников, чтобы увести их за собой в сторону, противоположную той, в которую умчался её сын. Когда погоня настигла её, земля вовсе перестала вздрагивать и трястись. У пленивших её не осталось сомнений в том, что в их руках – виновница святотатства, прогневившая землю.

Они поставили на вершине Кургана столб и привязали к нему эту женщину. Она стояла в ожидании своей смерти, а все проезжающие мимо всадники приближались и наносили удар плетью по её лицу. Так медленно и мучительно умирала мать осквернителя Кургана, искупая дерзость своего сына. Три дня длилась лютая казнь. Слепая, с лицом, превратившимся в сплошную кровоточащую рану, под палящими лучами жгучего степного солнца, она взывала в своём сердце к недрам земли и молила погребённую в них силу о прощении для своего сына.

И в конце третьего дня погребённая в Кургане Мать Владычица ответила ей.

«Я и ты одно, – услышала женщина. – Жертва и подвиг твой будут забыты, как забыл Меня Мой народ. Проклятие неблагодарных детей – в их собственной неблагодарности. Но нет во Вселенной силы большей, чем любовь Матери и Её благословение».

Так душа женщины обрела мир, соединившись с душой Матери Владычицы, и вознеслась в Её Небесные шатры.

А сын, спасённый жертвой Матери и защищённый Её благословением, с тех пор так и блуждает по земле. Душа его ищет путь к самой себе и свободна в своём поиске, но порой её свобода кажется ей проклятием, и она не знает почему. Душа Матери не торопит душу сына. В своём небесном шатре Она готова ждать хоть целую вечность.

А Меч Степной Владычицы и поныне спит в недрах земли.

Часть I

Шеф гестапо

– Кде есть твой брат?

Резкий голос шефа гестапо похож на лязг железа, взгляд его бесцветных ледяных глаз давит, силясь пробуравить насквозь, проникнуть прямо в мозг, а костистое лицо наводит на мысль о том, что это вовсе не человек, а машина для убийства. Вернее, главная пружина машины, приводящая в движение весь механизм: вот двое гестаповских палачей в серых френчах, засучив рукава, замерли в ожидании приказа своего начальника. Дверца топки жарко натопленной печи отворена, и на красных углях нагреваются большие железные клещи с заостренными концами. При виде их на висках у Виктора выступили крупные капли пота и судорога пробежала по спине, в который раз перепаханной нагайками и едва начавшей затягиваться струпьями после вчерашнего допроса. Вчера нагайка прошлась по свежим ожогам от раскалённого железа, и он чувствовал боль не переставая, даже сквозь сон, а сейчас почувствовал ненависть к себе за то, что не сумел сдержать трепета своей плоти, конечно же, не укрывшегося от глаз врага.

– Кде есть твой старший брат? Кавари! – снова раздался над его головой лязгающий голос, коверкая русские слова. Виктор нарочно задержал взгляд на раскалённых докрасна клещах в топке печи и только потом поднял яростно горящий уцелевший глаз на шефа гестапо, давая понять, что готов к последствиям своего ответа.

– Не знаю! – громко и твёрдо произнёс он, говоря чистую правду.

Щёки его как будто вновь обдало жаром. Но здесь и в самом деле было слишком натоплено, особенно после холодной камеры, где он лежал на каменном полу в изорванной, мокрой от крови рубахе. Немудрено, что его бросает то в холод, то в жар, и в нервной дрожи его нет ничего удивительного. Так сказал он себе, понимая одно: главное сейчас – выдержать до конца.

– Твой брат есть секретарь подпольный комитет. Ты знать его явки в Ворошиловград! И ты сказать… рано или поздно. Кавари сейчас! Мы всё равно найти твой брат!

«Значит, Миша точно жив!» – ослепительно ярко вспыхнуло в сознании Виктора, и от этой радости у него на миг перехватило дыхание, ведь так терзала его тревога за брата, и страшные, но ложные предчувствия Мишиной гибели. А сейчас предчувствие сжимало лишь его тело, и напряжение было велико. «Должен выдержать!» – скомандовал он себе, внутренне собираясь в один пульсирующий сгусток. Если занырнуть в себя поглубже, словно в реку, и залечь на самое дно, то в какой-то миг становится уже не важно, дымится ли твоя плоть, издавая запах палёного мяса и исходя криком, жалят ли змеями плети твоё лицо, норовя выесть глаза, – ничего уже не жаль.

– Я не знаю никаких явок, – произнёс он раздельно и ровно, выставляя навстречу сверлящему взгляду костлявой нежити добела раскалённый щит своей ярости.

По знаку своего начальника гестаповцы сорвали с него одежду. Он опомниться не успел, как оказался заломлен навзничь на каком-то странном приспособлении, с вытянутыми вниз руками и ногами. Ему вдруг вспомнилась когда-то виденная средневековая гравюра, иллюстрация в исторической книге, где изображалась казнь через четвертование, – похоже было, что с ним собираются сделать нечто подобное. Какие-то острые углы врезались ему в иссечённые лопатки и поясницу, когда руки и ноги оказались заломлены до мучительной боли и намертво прикручены ремнями. Запрокинутая голова его свисала к полу. Весь мир перевернулся. Это было похоже на сон. Что-то подобное уже было когда-то, но не с ним, а с кем-то другим. Лязгающий голос снова потребовал на ломаном русском языке назвать адреса явок в Ворошиловграде.

Виктор молча закрыл глаз. Он ненавидел этот голос так же люто, как ненавидел в эту минуту своё беспомощное голое тело, распятое в неестественной позе, оцепеневшее в животном ужасе, – оно было для него сейчас таким же врагом, как и фашистские палачи, чью сторону принимало, выдавая его своей дрожью, подавлять которую с каждой секундой становилось всё труднее. Долговязый гестаповский офицер с костяным лицом, варварски коверкая слова, ещё тянул из него жилы, и собственная кровь барабанила в виски о том же: «Останови! Не дай им это сделать!» И только на той заповедной глубине, откуда поднималась ясная, ровная, спокойная радость за брата, звучало бодрое: «Врёшь! Не возьмёшь! Не видать тебе ворошиловградских явок как своих ушей».

Он сцепил зубы, встречая дикую, всепроникающую боль, ворвавшуюся как будто во всё тело сразу, круша кости и суставы. Челюсти и горло в тот же миг свело судорогой, сдавило грудь – это боль навалилась неподъёмной глыбой, под её тяжестью не прорваться ни крику, ни стону, и каждый глоток воздуха даётся с хрипом и свистом, отчаянным усилием, будто лёгкие превратились в кузнечные меха, а сам воздух подобен огню. Гестаповский офицер с костяным лицом склоняется к нему, обдавая смрадным дыханием, но перевёрнутый мир уже исчезает под раскалённой лавой. Красная боль выходит из берегов, и где-то на дне её судорожно хрипит голое беспомощное тело, перевёрнутое и распятое вниз головой, с заломленными руками и ногами. Оно так далеко внизу, уже чужое, незнакомое. Пусть делают с ним что хотят. Всё равно ему, этому Кощею с костяным лицом, никогда не добраться до брата Миши. Только нечисть может выдать врагу родного брата, вот она и судит по себе.

«А ты, Миша, обо мне не волнуйся, – обратился он к брату на той самой глубине, где одно это имя наполняло его радостью и силой. – У меня всё в порядке. Ты же знаешь…»

Старший брат

– Миша! Миша приехал!

Мать услышала звонкий радостный крик маленького Вити за окном, ахнула, всплеснула руками, выбежала во двор, подхватила потного, разгоряченного от бега Витю на руки, а с улицы уже раздались стук копыт и скрип колёс подъехавшей подводы.

– Вот мы и дома, Маруся, – послышался ласковый Мишин голос.

– Мишенька! – воскликнула мать, опуская Витю на землю, и, задыхаясь от счастья, поспешила навстречу своему первенцу.

Вслед за ней из хаты выбежали Маруся и Володя. Через миг крепкий плечистый Михаил оказался в полной власти матери, сухонькой невысокой женщины в белом платочке, со всей сыновней нежностью отвечая на ее объятия и поцелуи, которыми она покрыла его щеки.

– Мишенька, родненький! – повторяла мать, будто не веря своим глазам. – Возмужал-то как! Тебя и не узнать!

– А вот Витя признал сразу! – похвастался Михаил, мягко отстраняясь от матери и наклоняясь к младшему братишке. – Первый меня признал, еще у дороги, и пустился бегом вперед подводы тебя предупредить. Вот он каков молодец!

Поприветствовав куда более сдержанно сестру и среднего брата, Михаил не мог удержаться, чтобы не прижать Витю к груди и не расцеловать в щеки, и тут вдруг собрался и выпалил одним духом:

– А это вот и есть Маруся, моя жена! А это, Марусенька, мама моя, Анна Иосифовна…

Тут уж Анна Иосифовна не дала слегка смутившейся Марусе времени еще больше растеряться.

– Марусенька! – тепло улыбнулась она девушке. – А у меня вот дочка тоже Маруся. Миша тебе про сестру свою не рассказывал? Да и вы с ним гляди, как друг дружке под стать, будто родные! Ну, чего ж это мы встали? Идемте в хату.

С этими словами Анна Иосифовна мягко обхватила Марусю за плечи. Так они и вошли в дом, а вслед за ними Михаил с Витей на руках и средний брат с сестрой.

Маруся и вправду годилась Михаилу хоть в сестры, хоть в жены: чернобровая, пригожая лицом, приветливая, гибкая, статная. Доброта и тепло светились во взгляде, которым она отвечала Анне Иосифовне, и у той сердце таяло, будто сахарное. А как хорошо глядели они друг на друга, эти молодые! Матери невольно вспоминалась собственная молодость. Рано было радоваться, но чуяло ее сердце, что Миша пошел в отца и от него унаследовал дар любить, и подругу в том степном шахтёрском краю и вправду встретил себе под стать – с такой не страшны никакие беды. Трудно жить на свете, когда ты один как перст и не с кем разделить бремя жизни, а если есть у тебя родная душа, даже пуля на войне щадит такого человека.

Маленький Витя не помнил себя от радости с той самой минуты, когда услышал знакомый Мишин голос, увидел его улыбающееся лицо. Сколько раз Витя видел его во сне с тех пор, как Миша уехал, и всякий раз, проснувшись и поняв, что это был лишь сон, повторял сам себе: «Ничего, он скоро приедет! Скоро-скоро!» Витя знал, что Миша обещал это матери в письме, и ждал старшего брата каждый день, и каждый вечер утешал себя, рассказывая про Михаила всё новые истории, из которых становилось ясно, почему он до сих пор всё ещё не перешагнул родного порога. И теперь, когда долгожданное счастье настало, Витя не мог не наслаждаться им во всей полноте. Он ни на шаг не отходил от Михаила, а когда домой вернулся отец и все уселись за стол, – и подавно. И Михаил то и дело осыпал его ласками и ничего не мог с собой поделать.

Наблюдать, какими глазами глядит малыш на старшего брата, и вправду было умилительно. На месте Михаила, который и сам соскучился по Вите, не устоял бы, наверное, никто. И Маруся откровенно любовалась своим молодым мужем, а его маленький братишка полюбился ей с первого взгляда. Он был всеобщим любимцем в этой дружной семье, вызывая добрую улыбку на лицах родителей одним своим видом.

Отец семейства Иосиф Кузьмич в другое время, может, и расспросил бы молодую сноху, впервые перешагнувшую порог его дома, чьих она будет, но предпочел, как и мать, не смущать её. Примечая её обращённый на Михаила взор, не менее влюблённый, чем у маленького Вити, он уже принимал её и в свой дом, и в своё сердце.

Витя показал старшему брату свою маленькую деревянную лошадку и признался, что ездит на ней работать в колхоз. Это было такое серьёзное и честное признание, что Михаил нашёл в себе силы подавить улыбку и похвалить его именно тем тоном, каким старшему товарищу и следует хвалить младшего за сознательность. Обмануть Витю с его врождённым абсолютным слухом было невозможно, и Михаил действительно чувствовал к нему благодарность за его ещё детскую, но такую глубокую и настоящую готовность идти следом, по его стопам. Ни Маня, ни Володя никогда не смотрели ему так преданно в самую душу. И это, конечно, ко многому обязывало.

Витя засыпал таким счастливым, каким давно уже себя не помнил. Он закрыл глаза и прошептал: «Спасибо!» – обращаясь к своим волшебным товарищам, которые, по своему обыкновению, уже ожидали его по ту сторону сна. Это они исполняли его заветные желания и показывали ему во сне любые места, куда бы он ни захотел попасть.

Маленькие лесные человечки обитали в Глинном лесу за селом, Витя не раз встречал их там наяву. После того как это случилось с ним в первый раз средь бела дня, они явились ему во сне той же ночью. Во сне они больше походили на людей, потому что не прятались, сливаясь со стволами и корнями деревьев, что удавалось им мастерски. Чем чаще Витя видел их во сне, тем лучше распознавал наяву, несмотря на их всё более тщательную маскировку. Когда в лесу рядом оказывался средний брат Володя, маленькие человечки делали Вите тайные знаки, чтобы он ни в коем случае не выдавал их присутствия. А во сне они вели себя совсем иначе и вовсе не прятались от Володи, а наоборот, показывались ему так же открыто. Вите приходилось быть настороже, чтобы не запутаться, где сон, а где явь, и не нарушить поставленного условия. Наяву его как будто проверяли, насколько он заслуживает доверия, зато во сне отвечали на любые вопросы и исполняли желания, даром что, просыпаясь, Витя сразу всё забывал. Но, стоило ему склонить голову на подушку, его волшебные товарищи были тут как тут и ночные приключения продолжались.

Вот и теперь, едва сомкнув ресницы, Витя тотчас оказался за селом, среди высоких деревьев. Брат Миша шёл за ним длинной тёмной тенью. Витя почему-то знал, что назад оглядываться нельзя, этим он может навредить брату. В лесу повсюду, из каждого ствола и корня, выглядывали маленькие древесные человечки, серо-зелёные, буро-коричневые, цвета коры и земли, беззвучно шевелили губами, заговорщически кивали, и он отвечал им так же незаметно. Почти сразу они стали делать предупреждающие знаки, чтобы Витя не шёл в гущу леса, и давали понять, что его брату там грозит опасность. Они показывали, где свернуть, чтобы избежать этой опасности, и Витя внимательно следил за их жестами, стараясь не пропустить ни одного. Но опасность была повсюду, он чувствовал её и впереди, и за спиной, и под ногами. Земля словно гневалась на Мишу, и чьи-то чёрные руки тянулись из-под полуистлевших листьев. Лесные человечки показывали, что лучше уводить незваного гостя подобру-поздорову, ибо они ему не защитники. По спине у Вити побежали мурашки. Он обернулся и обмер. Глубокая чёрная яма разверзалась между ним и братом, всё более расширяясь и углубляясь, и со дна её к Мишиным ногам стремительно тянулись чёрные, будто обугленные, руки. Не медля ни мгновения, Витя прыгнул к брату через яму, но страшные чёрные руки схватили его на лету и потащили в подземные недра, а там, под землёй, – только запах угля и непроницаемо чёрная тьма. Витя ударился об неё как о каменную глыбу и проснулся.

«Как хорошо, что это был только сон!» – была первая Витина мысль, в подтверждение которой он увидел брата Мишу, живого и невредимого, входящего в хату со двора со словами, обращёнными к молодой жене:

– Повезло нам с тобой, Маруся. Дед Яков вечером как раз собирается…

– Тише! – одёрнула его та, заметив, что Витя открыл глаза, и не желая, чтобы новость о столь скором отъезде старшего брата вызвала у младшего безудержные слезы. И Витя спросонья не понял смысла недосказанных Мишиных слов.

Идею отправиться в Глинный лес высказал за завтраком брат Володя.

– А пойдёмте вместе в балку за орехами! – предложил он. – Сейчас их там полным-полно должно быть.

Мишина молодая жена Маруся обрадовалась как девчонка. Анна Иосифовна вручила ей грибное лукошко и в шутку наказала не возвращаться, пока оно не наполнится до краёв. Впрочем, лукошко было невелико. Володя взял себе кузовок побольше, а Миша согласился собирать орехи в одну корзинку с Витей.

Когда вышли за село, на траве ещё лежала роса, было приятно свежо. Витя бежал впереди Миши, которого время от времени обгонял Володя, потому что Мишина молодая жена Маруся не хотела спешить, ей любопытно было всё разглядывать по дороге. Сестра Маруся осталась дома помогать матери по хозяйству. Она одна не рвалась в это утро в лес за орехами, будто сомневалась в урожае.

Витя привык бегать в балку, примечая всё у себя на пути так же хорошо, как если бы шёл, оглядываясь и замирая на каждом шагу. Маленькие лесные человечки вели себя так, будто Витя из друга превратился для них в самого опасного врага: как только он замечал их, они бежали от него без оглядки; когда его цепкий ищущий взгляд падал на кого-нибудь из них, в следующий миг тот настолько сливался с корой дерева или с покрытой сухими бурыми листьями землёй, что растворялся в них, становясь неразличимым даже для зорких Витиных глаз. «Почему вы исчезаете?» – спрашивал Витя незаметными знаками, но ему не отвечали. Он спросил вслух, но, конечно же, осторожно, тихонечко, так, чтобы никто из его спутников не услышал и не заметил. И снова в ответ лишь молчание.

– Вы показываете мне, как исчезать? – И неудачная шутка превратилась в страшную догадку, потому что на его глазах старые сухие деревья и сама земля поглощали его маленьких лесных друзей, будто в наказание за что-то.

– Ты исчезнешь, – отчётливо прошелестел до сих пор молчавший ветер ветвями старого вяза, и Витины волосы зашевелились, точь-в-точь как древесная листва.

– Боишься? – прошептал ветер теперь уже сухими листьями на земле, ворохнув их резким порывом, и Витя почувствовал угрозу, но не себе, а брату Мише. Будто Миша, уехав жить на Донбасс, стал в этом лесу чужаком. Или этот ветер ревнует его к другому ветру, который дует в тех степях?

– За брата лежать тебе в земле без имени…

Слова сложились из шелеста опавших прошлогодних листьев и рассыпались в прах, будто и не было. «Померещилось», – как сказала бы мама. Когда Витя был совсем маленький, он иногда пугался, видя в темноте людей и зверей, которых не видел больше никто, и мать успокаивала его этим словом. «Да, наверное, померещилось», – согласился он с этой мыслью, и ветер смолк. И маленьких лесных человечков вдруг не стало. Они больше не разбегались врассыпную и не прятались в коре и корнях старых вязов. Их не стало вовсе. Была кора, ветви, стволы, корни, земля, листья на ветвях и листья на земле, но маленькие, живые, настоящие, озорные, проворные лесные человечки исчезли, словно провалились в другой мир, куда Витю уже не впустят, даже если он придёт один. Но приходить ему теперь и нельзя, он это знал.

Как будто вдруг сразу, в один миг, наступила осень, прохладная и печальная.

– Представляешь, мама, кто-то обобрал в лесу все орехи подчистую! – услышала Анна Иосифовна от Володи, когда вся честная компания вернулась домой ни с чем. Миша с молодой женой, однако, не казались разочарованными, ведь для них орехи послужили лишь поводом для приятной прогулки. А вот на Вите не было лица. Мать попыталась утешить его ласковым словом, но он будто не слышал её голоса, на которой обычно откликался с неизменной чуткостью. Впрочем, она уже заметила за младшим сыном эту склонность уходить в себя в минуты печальной задумчивости так глубоко, что мир вокруг исчезал для него, как не бывало. В такие минуты он казался намного старше своих лет, и от его молчания веяло чем-то большим, чем горечь разочарований, неизбежных как для ребёнка, так и для взрослого человека. Вот и теперь мать почувствовала, что печаль эта не об орехах, собранных в балке кем-то из более расторопных соседей, но расспрашивать о ней бессмысленно, потому что и словами высказать её нельзя.

Зато вечером, когда пришло время расставания, Витя расплакался, обнимая Мишу за шею, и ни за что не хотел отпускать. Напрасно старший брат обещал ему, что скоро они снова увидятся, – Витя вцепился в него и рыдал, роняя ему на грудь горячие слёзы. Тогда Миша снял с руки часы, отстегнул от них кожаный ремешок и вложил его в Витину ладошку. Витя сразу перестал плакать. Он вытер слёзы рукавом и, осторожно трогая пальцами гладкую кожу ремешка, согласился отпустить брата.

– Ладно, – сказал он, всхлипывая в последний раз, – поезжай. Ведь мы потом всё равно к тебе приедем.

Залогом тому служила вот эта мягкая коричневая кожа ремешка от Мишиных часов. Решив так, Витя уже не сомневался. Ведь это была частичка самого Миши, и он оставлял её здесь. А значит, с ним не случится ничего страшного.

Михаил потом долго помнил Витины слова. Он вспоминал их внезапно в самые трудные минуты. И когда однажды его завалило в шахте и смерть уже дышала ему в затылок и трогала за плечо, в кромешной темноте он слышал тихое размеренное тиканье часов в такт стуку своего собственного сердца, и самая первая мысль, пришедшая ему на ум, была не о молодой жене и не о матери, которым он причинит такое великое горе, если навсегда останется здесь, замурованным под землей, – ему пришли на память Витины горькие слёзы при последнем расставании и тотчас следом его слова, такие твёрдые и уверенные, что ответом им могло быть лишь столь же твёрдое обещание, выполнить которое следовало во что бы то ни стало. Михаил поймал себя на мысли, что страх нарушить это обещание сильнее страха самой смерти. Нет, он не мог умереть здесь, в черноте земной утробы, когда где-то там, наверху, на поверхности земли, ясные Витины глаза с надеждой вглядываются в даль дороги, по которой когда-то проехала телега, что увезла любимого старшего брата на далёкий Донбасс.

Много долгих трудных часов прошло, прежде чем товарищи откопали завал и вызволили Михаила. Часы без ремешка в нагрудном кармане его рабочей робы тихонько тикали возле сердца, отмеряя каждую секунду. И он вернулся на поверхность земли целым и невредимым.

Вите было уже почти восемь лет, когда вся семья перебралась к Михаилу на Донбасс. Там, среди необозримых просторов и степных ветров, Глинный лес с его волшебными обитателями стал быстро забываться и лишь изредка вкрадывался в Витины сны. А наяву всё было другое: школа и новые друзья, ребята и девчата, и почти все приехали сюда с родителями из разных мест. Здесь, в самом сердце степи, из глубин земли добывали уголь, и вокруг шахт строилась новая жизнь, какой ещё не было никогда и нигде прежде. Такая жизнь, о которой люди прошлого могли только лишь мечтать. Чтобы её построить, нужно было много учиться…

Самая страшная боль

– Кавари!

Шеф гестапо склоняется над ним, распятым навзничь, на спине, с заломленными вниз руками и ногами. Тело Виктора всё ещё затоплено болью, словно лодка с пробитым дном – водой. Ему кажется, что его ноги выломаны, суставы вырваны из суставных сумок и он больше не сможет ходить. Но это уже не важно. Важно только то, что он выдержал. Хотя в какой-то миг Виктор и рухнул в беспамятство, но похожий на Кощея фашист, как бы хитро ни ставил вопросы, не сумел вытащить из него ни единого слова, пока разум был затуманен этой тяжёлой, непроницаемой болью.

Первое, что ощутил Виктор, это зловоние, исходящее от фашиста; зловоние, которому он не находил сравнения. И металлический голос, как заевшая пластинка, повторил всё те же слова:

– Кде есть твой брат? Кавари!

Долговязый шеф гестапо продолжает требовать от Виктора адреса и пароли ворошиловградских явок, где мог скрываться секретарь подпольного горкома партии Михаил Третьякевич. Виктора коробит от того, как грубо коверкает фашист русские слова. Этот Кощей хочет быть вкрадчивым, а сам не говорит, а лает.

У Виктора нет ни малейшего желания ему отвечать. Чтобы говорить с фашистской нечистью, нужно преодолевать своё отвращение, а это отнимает у него силы, которые ему так необходимы. Ведь сейчас придётся снова терпеть боль, с которой может сравниться только прикосновение раскалённого железа. А сил, кажется, больше нет. Совсем. Виктор закрывает уцелевший глаз, чтобы не видеть эту нечисть.

Да, фашисты – не люди! Люди не стали бы бомбить эшелоны с ранеными, давить танками подводы с голодными детьми! И того, что творят сейчас с ним, люди тоже творить не могут.

Ненависть придавала ему стойкости. Нет, они не сломают его, что бы ни делали с ним, как бы ни трепетало его истерзанное тело. А Миша останется на свободе и ещё поборется с ними!

Виктор замер, ожидая, что сейчас новая лавина боли обрушится на него, пронзив насквозь и нервы, и хрящи, и кости. Но Кощей как будто прочёл его мысли, и по приказу своего начальника двое гестаповцев отстегнули руки и ноги Виктора от чудовищного орудия, подняли его и положили на пол. Боль в суставах не утихла, но теперь уже не была такой острой, и Виктор хотя бы мог спокойно, без спазмов, дышать. Шеф гестапо помедлил, дав ему время немного прийти в себя, и вдруг уставился на него немигающими глазами злобной рептилии.

– Ты молчать, потому что хотеть быть герой! – заговорил он, понижая голос до зловещего шёпота. – Нет! Ты не быть герой! Даже если ты молчать, ты быть предатель. Мы сделать так, чтобы коммунисты верить нашим людям, что ты всё рассказать про своё подполье. И твой брат стать брат предателя. Коммунисты расстрелять твой брат коммунист. Ты сам погубить твой брат! И никто не узнать, что ты молчать.

Виктору кажется, что зрачки в глазах фашиста свернулись в узкие чёрные щёлки. Будто могильной тьмой вдруг повеяло от них. Он действительно не человек. И он сделает так, как говорит. Виктор видит это в его глазах.

Вот она, самая страшная боль, свыше сил человеческих! «Мама!» – кричат беззвучным шёпотом его пересохшие губы.

– Ты сам всех погубить: твой мать, твой отец, твой брат коммунист! Их всех расстрелять коммунисты! – говорит шеф гестапо, кривя в усмешке тонкогубый рот. – Ну? Теперь ты каварить?

Виктор порывается встать на ноги, но колени пронзает острая боль, снова пригвождая его к каменному полу. Голова кружится. Ему кажется, будто он замер над обрывом или над бездонным чёрным колодцем, и малейшее дуновение ветра может сорвать его вниз.

– Не буду, тварь фашистская! – отвечает он с внезапной силой. – Не буду! А наши придут – во всём разберутся. Так и знай!

И тогда его опять поднимают, кладут на «станок», заламывают и пристёгивают руки и ноги.

«Умереть! – думает Виктор. – Умереть немедленно, сейчас!»

Но он знает: искусство гестаповских палачей в том и состоит, чтобы всякий раз останавливать адское орудие на миг раньше, чем ему это удастся…

Сон о буре

Высокие раскидистые деревья закрывали всё небо своими кронами, такими большими, что сквозь них не пробиться яркому дневному свету, здесь царили сквозные тени и полумрак. И это место будто бы похоже на другое, хорошо знакомое: там, в балке между двух поросших лесом холмов, в непроницаемо густой тени живых деревьев-великанов громоздятся друг на друга мёртвые стволы осин и вязов, сухие, с призывно растопыренными голыми ветвями, подобные обглоданным скелетам исполинских рыб. Как тихо! Куда подевались все птицы? Здесь им было бы раздолье, но ни одной не слышно. И всё вокруг застыло в безмолвии, словно нарисованное.

Что же это за странное место такое – там, где стволы и ветки давно упавших друг на друга деревьев образуют нечто вроде шалаша? Ноги сами тянут туда, что-то манит под эти своды из торчащих ветвей, чем дальше, тем больше напоминающих то ли лестницу, то ли лабиринт, и есть в них что-то зловещее, будто это и вправду кости какого-то неведомого зверя. Земля там влажная и пахнет как-то особенно. Всему виной этот запах – он и сладкий, и терпкий; волнующе свежий – ему нельзя сопротивляться, как не мог устоять перед ним и тот древний зверь, когда-то съеденный земной утробой.

От земли по ногам ползёт холод. Далёкий, едва уловимый гул доносится из недр, поднимается и нарастает. Земля начинает дрожать под ногами словно в лихорадке; земля гудит глухо и протяжно. Поднимается ветер, и тоже из-под земли. Он дует снизу вверх, словно хочет вырвать деревья с корнями, поднять и унести неведомо куда. Деревья насмерть напуганы. Они начинают стонать так же, как земная утроба. И боль, и ропот возмущения слышатся в этом стоне. А ветер со злобной яростью раскачивает их из стороны в сторону, гнёт к земле и силится сломать. Скрипят тугие крепкие стволы, трещат и падают сбитые ветки.

И в сумраке ревущей бури – никого. Одни деревья воют голодными волками, и листья, желтые, как старческая кожа, кружатся, кружатся над головой и жужжат так настырно, будто жирные навозные мухи. Сколько ни маши руками, их не отогнать. От их наглого жужжания гудит воздух, оно перекрывает и яростный рёв бури, и протяжные стоны терзаемых ветром деревьев, оно будто нарочно дразнит, всё более походя на какое-то невнятное бормотание. Смутный смысл слов издевательски ускользает, вызывая слепую злость против невидимой враждебной воли, что скрывается за ними. Листья, насмехаясь, уворачиваются, не даваясь в руки и продолжая сплетничать на своем мерзком жужжащем языке, разлетаются и злорадствуют, будто бы сама буря уже не властна заставить их замолчать. И тут порыв бешеного ветра уносит их все, одним махом оборвав те, что ещё остались на деревьях, а вслед за ним вдруг повисает прежняя мёртвая тишина.

Он почувствовал, как что-то холодное и липкое опустилось сзади ему на шею. Он ухватил рукой большой мокрый лист, но тот приклеился так крепко, что не оторвать. Холод от склизкой мерзости мгновенно проник в спину, разлился по всему телу вместе с жутью, и тело отяжелело, стало как чужое. Такое чувство, что земля под ногами сейчас разверзнется и поглотит его в один миг, если только не освободиться от этой мертвечины. Вот уже и земля стала такой же мокрой и липкой, а лист всё не отлипает, не отрывается, а только давит на шею, давит, будто по чьей-то злой воле, той же, что движет бурей, ломающей деревья. Или пока лишь силится сломать?..

Он с яростью рванул за отстающий край листа, уже не щадя собственной кожи, и…

– Вставай, сынок, пора! – позвал откуда-то сверху, высоко над кронами деревьев, знакомый голос, и в следующий миг всё исчезло.

– Просыпайся, – повторил голос матери мягко, но настойчиво.

Он почувствовал, как её холодная рука ласково скользит по его шее, и открыл глаза. Увидев над собой родное доброе лицо, он улыбнулся, повернулся на спину и поймал её руку. Материнская ладонь мигом согрелась от его тепла, и остатки сна слетели с него, словно шелуха с луковицы.

– Подымайся уже, Вить, а то в школу опоздаешь, – сказала мать, пряча улыбку, но всё же по-прежнему ласково.

– Встаю! – заверил он её и, усевшись на кровати, принялся одеваться.

Свет утреннего солнца проникал в хату, и от этого на сердце было радостно, как бывало всегда, когда после осеннего ненастья возвращалась ясная погода.

Про древних людей

– Ну что, правильно? – с опаской спросил Володя, нетерпеливо вертя в руках карандаш. Ему не нравилось оставаться в классе после уроков и уже хотелось поскорее покончить с этой злосчастной задачей.

– Теперь правильно, – удовлетворенно кивнул Виктор, возвращая ему тетрадь.

– Ты так здорово объясняешь, что всё понятно! – сказал Володя. – Честно, Вить. Аннушка будет довольна!

Виктор поднял на него озорные голубые глаза. Эта шуточная лесть его развеселила.

– Хорошо, если так, – не заставил он себя упрашивать, и уже через минуту оба очутились на улице.

Теплый ветер дул со степи, обдавая лица ребят летучей пылью, так что приходилось щурить глаза. Бывает, это длится по нескольку дней, и тогда в городке царит дух степи, пахнет солнцем и горькими травами, особенно весной, когда они ещё свежи и полны соков. Поток воздуха бывает таким равномерным и сильным, что если повернуться к нему спиной и падать назад, он может держать тебя сколько угодно.

Не сговариваясь, ребята повернулись и на миг легли на поток ветра, и он тотчас же растрепал им волосы. К тому же ветер несёт из степи не одни лишь запахи, но и вопросы для пытливых ребячьих умов.

– Вить, а ты знаешь, что здесь было раньше? – спросил вдруг Володя.

– Когда «раньше»?

– Ну, давно. До рудников, и до казаков тоже. Вон сколько в степи курганов. Говорят, их насыпали люди. Вот бы узнать, кто они были!

– Они были кочевники. Гоняли табуны коней по степи, – уверенно ответил Виктор. – И они хоронили в этих курганах своих умерших.

– Я тоже слышал такое, – признался Володя. – Но не читал. А ты откуда про это знаешь?

– Это по истории Древнего мира. Люди жили тут еще три тысячи лет назад. Даже, может быть, вот прямо тут, где теперь наше Сорокино[1].

– Да ну? – простодушно удивился Володя, уставившись на товарища округлившимися глазами, но в его душу тотчас же закралось сомнение. – А почему в учебнике про это ничего не написано?

– Написано. Только не в школьном. Я читал про это в учебнике сестры Маруси. Это учебник для учителей.

Глаза у Виктора синие-синие, и взгляд такой прямой и ясный, что нельзя ему не верить.

– И у нас на Шанхае тоже жили? – задался Володя новым вопросом.

– Я думаю, да. Если тут был хоть один родник или ключ, то жили наверняка, – рассудительно, по своему обыкновению, ответил Виктор.

– Хотел бы я увидеть, как они тут жили! – с живостью воскликнул Володя.

– Сначала, совсем в древности, думаю, очень даже неплохо, – улыбнулся Виктор. – Ведь тогда ещё у них всё было общее и они считали себя одной семьёй. Это и называется первобытно-общинным строем. Все, что у них было, люди делили поровну.

– А я думал, тогда всё было по справедливости, – протянул вдруг Володя разочарованно. – Говорили ведь, будто у первобытных людей был коммунизм.

– Так это он и был! – ответил Виктор убеждённо.

– При коммунизме всё должно быть справедливо, – возразил Володя с не меньшей убежденностью. – А когда всё поровну, это разве справедливо? Один работал, другой делал вид, что работает, а сам дурака валял, за чужими спинами прятался, ну, тех, которые по-честному работали. И что, всем за это одинаково причиталось? Это разве справедливо?

– Первобытные люди друг за друга не прятались, – спокойно и серьёзно отозвался Виктор. – Почему я так думаю? А ты представь, как бы они тогда выжили во враждебном мире! А им надо было выжить всем вместе, по отдельности каждый бы погиб. Вот почему они не прятались, а держались друг за друга и стояли горой.

– Будто ты там был, что знаешь!

– А тут и знать нечего, – мягко улыбнулся Виктор. – Ведь пока у людей не было ничего лишнего, самым важным оставалось позаботиться о каждом, чтобы никто не остался голодным.

– Ну да, понятно. Это как у нас в классе: главное, чтобы успеваемость была хорошая, и для этого надо всех «подтянуть». Один выучил, другой списал, и оба сдали на «отлично». Если только тот, другой, не попался. Ну а если попался, то ты, Вить, будешь сидеть с ним до ночи за этими задачками, даже зная, что ему как в одно ухо влетело, так в другое вылетело. Я не про себя, ты не подумай. Ты вправду очень понятно объясняешь. Но люди – они такие, какие есть, а не какие должны быть. И были такими всегда. Даже в первобытном мире. Я так думаю.

Виктор посмотрел на товарища с благодарностью: ведь откровенность – это самое ценное в дружбе.

– А я, Володь, думаю всё-таки, что люди очень сильно изменились именно после того, как у них появилось лишнее, и одни стали присваивать себе плоды труда других, – ответил он, сдержанно улыбаясь.

Эта необычная манера так мягко и по-доброму улыбаться товарищу в споре, одновременно возражая ему со всей своей убеждённостью и воодушевлением, всегда отличала Виктора среди ребят.

– Ты подумай, Володь, ведь люди в древности нарочно устраивали праздники, чтобы не оставлять лишних запасов, – продолжал Виктор. – Может быть, ты скажешь, что тогда они просто не умели хранить свои запасы долго, но это лишь одна сторона дела. Ведь если нет лишнего, то отнять у человека необходимое – значит лишить его жизни. Люди тогда держались вместе, чтобы выжить, делясь друг с другом необходимым и помогая в беде. А когда у них стало появляться много лишнего, кто-то в конце концов захотел его присвоить.

– Ну, это верно, – согласился Володя. – А если у кого-то одного густо, то у другого, как пить дать, будет пусто.

– И тогда люди начали мериться между собой, у кого больше, – уверенно подхватил Виктор. – А у кого больше, тот будто бы лучше. Вот тогда-то люди и стали другими. Не такими, какими были вначале.

– Выходит, не на пользу пошли людям сытость и довольство, так, что ли? – озадачился Володя. – Это как батя мой, помню, говорил кое про кого из соседей наших: в Гражданскую, мол, орлами за советскую власть бились, а как сытое время настало, мигом скурвились!

– А когда мой отец на селе был председателем комбеда, – встрепенулся Виктор, – люди в хлеб лебеду мешали, и мама так хлеб пекла, да ещё с картофелем. Потому что не хватало зерна. Почти в каждой хате не хватало. А была сволочь, которая нарочно зерно гноила, лишь бы людям не досталось. Мы все для этой сволочи голытьба, что беднота на селе, что рабочие в городе – ей не ровня. Она нас и за людей не считает. По её подлой логике: кто голоден, тот сам и виноват, значит, умом не вышел или руки не из того места растут. А тут советская власть голодных хочет накормить за счёт сытых. И всю эту сволочь обида берёт, ведь несправедливо это, если с её-то колокольни судить! А вот если бы родная мать ребятишек кормила по такой справедливости: кому меньше повезло – тот и дальше гуляй с пустым животом?! Понимаешь?..

Голос Виктора на этих словах прозвенел как-то особенно проникновенно, а в глазах всколыхнулась синяя бездна.

– Вот чёрт! – воскликнул обезоруженный Володя. – Ловко ты можешь! Не хуже, чем ту задачку по математике. Как тут не понять? Сдаюсь! Но вот знаешь, Витя, всё же про древних людей ты так меня и не убедил, что все они сплошь были такие уж сознательные. Про мать и ребятишек это ты очень верно заметил. И у тех древних при первобытном коммунизме была такая мать в каждой их общине. Ну, мать, или вождь, или как там ещё, не важно! Кто-то, кто следил, чтобы всем всего хватало и никого не обижали, кто отвечал за это и кому все доверяли, кого все слушались и, наверное, любили. Ну, любили, может, и не все, но большинство. Без такого человека не могла обойтись ни одна община. Потому что первобытные люди были бы как дикие бабуины в стаде, если бы кто-нибудь не показывал им пример! – убеждённо заключил Володя и, прикрыв глаза ладонью от яркого солнца, в упор посмотрел на товарища.

– Конечно, это так и было, – примирительно ответил Виктор, но тотчас же прибавил: – Одно другому не мешает. Ведь первобытные люди слушались своих матерей и старейшин по доброй воле, то есть были очень даже сознательные. Иначе они не брали бы пример с тех, кто за них отвечает, а просто были бы именно как бабуины в стаде.

И Володе не захотелось больше спорить. Он молча подставил загорелое лицо степному ветру и жаркому дневному солнцу, и ему подумалось, что Витя не был бы самим собой, если бы не взялся защищать первобытных людей и их сознательность.

Тотчас же припомнился Володе случай, когда ребята в классе вели себя и впрямь не лучше стада бабуинов. Это было в тот день, когда появился Раличкин. Он ведь уморил тогда всех своим потешным говором, этот Федька! Вроде бы и по-русски, но не понять его смешных словечек, и как откроет рот – так класс и ложится впокатку. «Йон сташшыл мою костерку!» И вид у бедняги такой забавный, такой бестолковый, такой насуплено серьёзный, что грех его не подначивать. Кто только не шпынял бедолагу! Анна Ивановна насилу класс угомонила. Из всех хлопцев один Витя не смеялся. А на перемене он сразу подошёл к разобиженному Федьке, которому было совершенно невдомёк, отчего это все над ним издеваются. Утешая новенького, Витя заверил его так же искренне, как теперь вступился за древних людей, Володя слышал собственными ушами: «Да ты не обижайся! Наши ребята очень хорошие, скоро сам узнаешь. А пока садись вместе со мной. Ручаюсь, никто тебя больше не тронет!» Вот тогда-то он и попросил Володю пересесть к Васе Левашову. С тех самых пор Володя уже не сидел с Витей за одной партой. Зато Раличкина никто больше не дразнил, даже если у него порой вылетали его забавные диалектные словечки. Дразнить его ребятам стало стыдно. Федька оказался славным малым, да ведь он и не виноват в том, что в его родных краях у людей такой странный говор! А в своего спасителя Раличкин прямо-таки влюбился и принялся во всём ему подражать. Даже волосы назад зачёсывать начал, а они у него не то что у Вити – мягкие да послушные – с его цыганскими кудрями поди совладай! Витя же будто бы и не замечал Федькиных стараний, но держался с ним так хорошо, так просто, что уже никто из ребят в классе ни разу не отпустил на счёт Федьки ни одной шутки, что само по себе удивительно при таком избытке острых языков.

«А ведь, действительно, какие у нас хорошие ребята! – подумал вдруг Володя с гордостью, и в груди у него разлилось приятное тепло. – Милый Федька! И тебе тоже пришлось с этим согласиться!»

Сон о кургане

Земля в степи сухая и горячая, и ветер носит над нею горькую летучую пыль. Ковыль и полынь волнуются. Они словно жёсткая шерсть, что защищает живое земное тело от палящего солнца. Лишь пологое, едва заметное возвышение осталось от когда-то высокого древнего кургана, как и от других таких же по всей степи, чьё тело, нигде не ровное как стол, со всеми его буграми и впадинами тем отчетливей напоминает гигантского спящего зверя. Оглушительно стрекочут кузнечики.

– Он очень древний, поэтому такой низкий, – говорит Володя. – Это время его срыло, а не люди. Когда-то здесь схоронили славного воина, который погиб, защищая эту землю.

Ребята поднимаются по склону, хотя он такой пологий, что и подъёмом это назвать странно. Но вот оно, гладкое земное темя. И стоять на нём, попирая ногами, тоже неизъяснимо странно: оно немного поднимает тебя над округой, отсюда видно ещё больше степного простора, а ветер здесь сильнее и как будто злее, и по ногам идёт от земли неприятный холодок.

– Я слышал, там внутри пусто, – говорит Володя.

– Кто говорит?

– Да мало ли! – Володя машет рукой. – Болтают бабки старые. А ведь туда никто ни лазил…

– Лазил, – говорит Виктор негромко, и слово, сорвавшееся с его губ, звучит твёрдо и падает тяжело, как камень.

Испуганно поворачивается к нему Володя.

– Все эти курганы разорены давным-давно, – продолжает Виктор медленно, словно вспоминая что-то лишь слегка подзабытое. – Воинов хоронили вместе с оружием, а оно у них было сплошь изукрашено драгоценными камнями, поэтому не разграбленных курганов в степи почти нет. И если люди знают об этом месте, значит, кто-то из них туда непременно когда-нибудь лазил.

– Конечно, лазил, – соглашается Володя. – Да, может быть, ещё и не раз. Вот люди об этом и помнят до сих пор. То-то он такой низкий, что всё здесь копано-перекопано. И выходит тогда, что это вовсе даже и не время его срыло, а люди. И внутри там только яма. Пустота…

При этих словах Виктор почувствовал, как содрогнулась под его ногами земля. Пуще прежнего повеяло оттуда холодом, и призрачный, едва уловимый смрадный дух долетел до него из сырых подземных глубин.

Неизъяснимый ужас объял его с ног до головы, схватил за горло, и было в этом ужасе что-то нездешнее, невероятное, такое, что Виктор вдруг понял: это сон! И облегчение пришло в тот же миг, рассеяв тяжёлые сонные чары. Виктор открыл глаза. В хате было темно. Верно, до рассвета ещё далеко…

В камере с Иваном Ивановичем

Виктор очнулся на полу камеры и обрадовался передышке. Сегодняшний утренний допрос показался ему бесконечно длинным. То, что его раны продолжали гореть не переставая, уже стало привычной частью жизни. Сейчас счастьем было то, что его оставили в покое и, надеялся он, не тронут хотя бы до вечера.

Он с усилием повернул голову и увидел единственным уцелевшим глазом, заплывшим и превратившимся в узкую щёлочку, Ивана Ивановича, отца Васи Левашова. Хотя в камере было темновато, Виктор узнал его сразу по характерной линии носа, который Вася явно от него унаследовал.

Виктор не раз бывал у Василия дома и хорошо знал его отца. Присутствие Ивана Ивановича здесь означало, что Вася на свободе, потому полицаи и взяли отца в заложники. Эта новость вселяла в сердце бодрость. Виктор живо припомнил, что, по имеющейся у него информации, Ивана Туркенича здесь, в застенках, нет, а значит, он тоже на свободе. Хотелось верить, что Иван и Василий покинули Краснодон и им сейчас ничто не угрожает. Однако разговаривать с Иваном Ивановичем на такие темы было рискованно. Виктор сразу подумал о том, что к нему в камеру могли нарочно посадить отца его друга, чтобы подслушивать их разговоры. Ну что же, пусть!

– Добрый день, Иван Иванович! – произнёс Виктор, стараясь придать голосу бодрые нотки, хотя сам голос прозвучал глухо и довольно тихо: сказывалась слабость, ведь он потерял много крови.

Но Иван Иванович голос его узнал сразу.

– Витя! – воскликнул он взволнованно. – Третьякевич? Неужели это ты? Что они с тобой сделали!

Кажется, у старика дрогнули губы.

– Ничего, – легко отозвался Виктор. – А чего ещё от них ждать? Вот и вас за решётку бросили. Да только это ненадолго. Скоро, скоро их отсюда погонят! Слышали ночью канонаду? Наши уже близко. Может, ещё живыми отсюда выйдем. Мы все.

И когда он произносил эти слова, надежда вдруг переполнила его сердце. Он почувствовал её ещё ночью, под звуки боя, который, как ему показалось, идёт где-то уже совсем близко. И он представил, как это произойдёт: прямо среди ночи вдруг явится какой-нибудь хлопец с автоматом, в солдатской шинели, боец нашей армии, откроет двери всех камер, и ребята и девчата выйдут из них, и уже завтра всё пережитое здесь покажется им кошмарным сном. Виктор представил, как он обнимет плачущую мать. Первым делом он попросит у неё прощения за то, что не простился, когда уходил. Ведь он мог уже никогда не вернуться…

Он представил себе эту сцену так отчётливо, что ощутил её как наяву. Как будто глаза матери смотрели сейчас на него, и столько сострадания было в этом взгляде, что ответное сострадание к ней комом встало у него в горле. Бедная мама! Она сейчас не сможет не только ответить на его объятия, но даже прикоснуться к нему: ведь где его ни тронь, везде больно, и смотреть на него спокойно не может даже Иван Иванович, а о ней что и говорить! И всё же лучше матери увидеть его таким, чем не увидеть вовсе!

Виктору вдруг показалось, что до него и сейчас доносится канонада, как ночью, только тише. Должно быть, наши немного отступили, но Виктор верил: очень скоро они снова перейдут в наступление. Непременно перейдут!

– Вы слышите? – обратился он к Ивану Ивановичу с радостным волнением, подаваясь в его сторону всем телом.

– Похоже на орудийную стрельбу, только пока далековато от нас, – подтвердил тот его догадку и вдруг прибавил так тихо, что Виктору пришлось напрячь слух, чтобы разобрать: – Ты, Витюша, молодец! И твои ребята это знают, помни! Что бы им про тебя ни говорили.

– В ребятах я ни на миг не сомневаюсь! – отозвался Виктор горячим шёпотом. А сам почувствовал укол в сердце: «Значит, снова врут им эти подлые мрази, будто я – предатель! И недаром меня из общей камеры сюда перевели!»

Виктор внимательно посмотрел на Ивана Ивановича, пытаясь понять: старается ли тот его утешить или говорит, как видит и как думает.

Похоже, что и вправду всё так, как он говорит. Виктор чувствует. И даже если было бы иначе, это ничего бы не изменило. Тогда бы ребята выстояли вопреки ему, так же, как сейчас они выстоят с ним вместе. Иного не дано. Слишком много силы вложено в это намерение, и оно одно на всех.

Однако каким великим чудом было бы выйти отсюда живыми всем вместе! Мысль Виктора снова вернулась к этой отправной точке.

Он вдруг вспомнил волшебных лесных человечков из своего детства. Сколько лет они оставались запрятанными в самых заповедных глубинах его памяти, а тут всплыли целые и невредимые! Стоило ему представить их, как они мгновенно оживали. Он видел их с закрытыми глазами и отчётливо вспоминал все случаи, когда они исполняли его желания. В основном это были волшебные путешествия во снах. Например, он побывал в Сорокино во сне раньше, чем наяву приехал сюда с родителями жить. А накануне Мишиного с Марусей приезда в Ясенки, когда они вместе с Володей вчетвером ходили в балку за орехами, Виктор загадал своим волшебным друзьям желание увидеть старшего брата, и оно исполнилось на другой же день. Правда, его человечки за что-то обиделись или рассердились на Михаила и после этого случая больше уже не показывались Виктору. Теперь у него было такое странное ощущение, что они снова с ним вместе с непостижимой детской властью желать и свято верить в исполнение своего желания, каким бы невероятным оно ни казалось.

Если сейчас, как в детстве, загадать желание, оно непременно исполнится. Нужно просто закрыть глаза и представить, как открываются двери тюрьмы и как все ребята и девчата выходят на волю, представить каждого в отдельности и всех вместе. Представить без малейшей тени сомнения, и тогда всё сбудется. А потом ещё представить себя выходящим на свободу, каждый свой шаг, каждый вдох и выдох, до тех пор, пока эти страшные застенки не останутся позади. Тогда впереди откроется весь простор будущей жизни, и прежде всего – радость Победы. Он услышит по радио о победе под Сталинградом, они все доживут до этого дня и будут её праздновать. Ведь каждый из них внёс в победу свою посильную лепту: и тем, что боролся с врагом, пока был на свободе, и тем, что выстоял здесь, в застенках.

С любовью и гордостью думает Виктор о ребятах. И о нашей армии, которая уже так близко. Две эти мысли сливаются в одну, и из неё рождается и оживает сон.

Связной

Звуки орудийной стрельбы звучат всё громче и ближе, и Виктору кажется, что он слышит их наяву сквозь сон. А за стеной камеры в коридоре слышны испуганные крики и удаляющийся топот ног. Полицаи в панике бегут прочь. Кто-то кричит: «Наши в городе!» – и из всех камер отвечают: «Ура!!!» Наконец открывается дверь и ослепительно яркий свет заполняет всё вокруг. Виктор не сразу осознаёт, что летит и Земля очень далеко внизу. Дальше, чем Солнце. Но почему-то не жарко. «Твоё тело уже сгорело», – успокаивающе сообщает ему голос, похожий на его собственный, и он испытывает громадное облегчение – ведь теперь ему больше не о чем беспокоиться. Виктор не помнит, как это случилось, зато помнит из путешествий во снах своего детства, отправляться в которые ему помогали его маленькие волшебные друзья, что достаточно задать вопрос о событии, чтобы очутиться там, где оно совершилось. Так он мгновенно спускается вниз, и Земля из голубого шара, сияющего в черноте космоса, становится необъятной громадой, и вот под ним расстилается степь. А вот и курган, на котором стоит Сорокино-Краснодон. Из глубины кургана сквозь толщу живой почвы и чёрной угольной пыли светятся очертания гигантской фигуры Воительницы, и тонкая ниточка света соединяет её вечно живое материнское сердце с земной поверхностью. «Помоги!» – слышит Виктор голос из-под земли, и в тот же миг переносится далеко-далеко, в другую степь, к другому кургану, туда, где течёт могучая Волга. За этот курган уже пятый месяц идёт битва. Виктор видит, что в нём тоже как будто лежит и светится сквозь землю, подобно проглоченному могилой солнцу, Воительница, Мать-Защитница, и сердце её так же протягивает нить света к поверхности Земли, но как она тонка! «Помоги! – снова слышит Виктор. – Дети мои меня забыли. Помоги им услышать моё сердце, и я дам им Победу». И Виктор понимает, что от него нужно. «Я никуда не ухожу, – отвечает он. – Я здесь. Я твой связной. И я на связи. Я готов. Мы все готовы».

Виктор видит синее небо, а в нём – огромные светящиеся, как солнца, фигуры. Их много. И это его ребята и девчата. Он вдруг узнаёт среди них и Серёжу Тюленина, и Мишу Григорьева, и Анечку Сопову… Смутно шевелится в нём вопрос: «Как же так? Ведь они всё ещё на свободе!» Но это сомнение – лишь ложный, поверхностный голос. Виктор знает, что все они – одно целое. Неделимое.

Последняя, кого он видит, это мама. Его мама лежит на земле и взывает к Той, что зарыта глубоко под землёй. Мама спрашивает о нём и не слышит ответа из-за своей боли, которая слишком велика. Дует сильный ветер. Она обнимает землю и зовёт. Виктор отвечает ей из-под земли и знает, что она обязательно его услышит. Рано или поздно. Его слова любви и благодарности в конце концов дойдут до её сердца. Пусть даже из-под всей толщи земли, под которой он погребён.

Лелечка

– «Мы не рабы. Не бары мы», – ещё по складам, но уже с выражением читал Витя, положив букварь на одеяло возле маленькой Лелечки. Оторвав взгляд от страницы, он смотрел в широко раскрытые, чистые, как воды глубокого озера, младенческие глаза и не сомневался в том, что Лелечка понимает каждое прочитанное им слово. Маруся, в первый раз оставляя с ним грудную дочурку, пояснила, что Витя приходится Леле дядей, и с тех пор он чувствовал себя взрослым, в полной мере ответственным за дочь любимого брата Миши. По крайней мере, он твёрдо решил постараться сделать всё, чтобы, когда Лелечка подрастет, она не пожалела о том, что у неё есть дядя. Это слово звучало так солидно, что Витя чувствовал удовольствие, произнося его даже мысленно.

Марусю и умиляла, и радовала Витина готовность нянчиться с малышкой. Когда он прибегал из школы и рассказывал новости, Лелечка поворачивала к нему голову и внимательно слушала. Так же внимательно слушала она и чтение букваря, и другие уроки, которые Витя нарочно готовил вслух. И если розовое Лелечкино личико морщилось, а из глаз готовы были брызнуть слёзы, её юному дяде удавалось убедить её не капризничать порой даже лучше, чем родной матери. Витя умел коснуться мягко, взглянуть ласково, а говорил так вкрадчиво и серьёзно, что Лелечка протягивала к нему ручки и блаженно улыбалась. А Витя, увлёкшись, мог рассказывать маленькой племяннице целые истории: и про себя, и про неё саму, как она подрастёт и пойдёт в школу, где будет у неё много друзей и подруг, и всем им она, Лелечка, будет служить примером.

Раз Маруся, войдя со двора, увидела, как Витя, укачивая Лелечку, носит её на руках по хате, прижимая к груди, и нахваливает самыми добрыми словами, какие только приходят ему на ум.

– И даже маленькие птички не будут тебя бояться, а станут брать хлебные крошки из твоих ладошек своими клювиками, когда ты пойдёшь кормить их, – услышала изумленная Маруся. – Они умеют кушать осторожно и не сделают тебе больно, потому что будут любить тебя.

Заметив Марусю, Витя как будто слегка смутился. Маруся, в свою очередь желая скрыть неловкость, лишь выдала себя ещё больше.

– Ох, как ты её балуешь, нашу Лелечку! – притворно всплеснула она руками с тихим смехом.

– Это я её воспитываю, – возразил Витя шёпотом. – Ведь если говорить человеку, пока он маленький, что он хороший, он непременно вырастет хорошим.

– Гляди ж ты! – искренне восхитилась Маруся, осторожно принимая из Витиных рук почти уснувшую Лелечку. – Надо думать, твоя мама день за днем только и твердила тебе, какой ты умница. Или ты сам такой уродился?

Ей нравилось, когда Витя вдруг опускал свои ясные голубые глаза. Но если с чем и уродился этот обаятельный смышлёный хлопец, то с выдержкой, какой позавидовал бы и взрослый. Ему ничего не стоило в один миг овладеть собой, преодолев стеснительность. И вот он уже поднял на неё взгляд, прямой, открытый, приветливый:

– Не знаю, тётя Маруся. Мама мне всё сказки рассказывала. Мне особенно нравилось про доброго мишку, который зверей в лесу защищает и кормит. Ну я пойду? А то меня ребята ждут…

– Иди, – кивнула Маруся, а когда Витя уже выскользнул во двор, пробормотала себе под нос: – Ну какая же я тебе тётя?!

В словах этих прорвалась внезапная досада, и Маруся вдруг ясно осознала, как бы ей хотелось звать Витю своим сыном или братом. Он был для неё такой же родной, как маленькая Лелечка и как любимый Миша одновременно. Такой родной, что даже страшно. Она не могла объяснить себе этот страх, пронзивший её до костей, заставив содрогнуться всем телом. Но Лелечка сонно зашевелилась у неё на руках, и Маруся ощутила на своих щеках её тёплое дыхание.

Балалайка

– Витя, это тебе! – торжественно произнёс Миша, протягивая младшему брату заветный подарок.

Балалайка, совсем новенькая, ещё пахла лаком, которым был покрыт её узкий темный гриф.

– Ух ты! – восторженно воскликнул Витя, беря в руки долгожданное сокровище и прижимая к себе. – Спасибо!

– Я ведь обещал, что будет у тебя балалайка! – широко улыбнулся Михаил, радуясь его счастью.

Витя осторожно тронул струны.

– Дай-ка мне пока, а ты бери мандолину, состроимся! – предложил старший брат.

– Всё ему: и мандолина, и балалайка! – не преминул подать недовольный голос средний брат Володя.

– Вот уж не тебе бы жаловаться! – отозвалась мать. – Будто тебе кто играть не даёт! Да только пока Витя за мандолину не возьмётся, тебе она без надобности. А гитара вон у тебя на что?

– Если хочешь, Володя, мы будем играть по очереди, – предложил Витя примирительно.

– Да ладно, – тотчас смягчился средний брат. – Нужна мне больно ваша балалайка! Я и вправду лучше на гитаре…

– Вот и я надеюсь, что вы уж как-нибудь поделитесь, драться не станете! – подхватила мать. – У нас дома теперь целый ансамбль, так ведь?

И все трое сыновей дружно заулыбались. Что и говорить, Володе, конечно, иногда бывало обидно, но всё-таки он и сам любил младшего брата. С Витей было просто невозможно поссориться всерьёз, и как его ни баловали, характер у него ничуть не портился.

Всего несколько Мишиных уроков – и вот уже Витя самостоятельно наигрывал по вечерам на балалайке первые простенькие мелодии, а Володя порой присоединялся к нему на гитаре. Мать с отцом любили, когда в хате звучала музыка. Прежде эту радость доставлял им Миша, но теперь за дело взялись младшие сыновья, и особенно Витя. Он был самый музыкальный из всех. Балалайка давалась ему так же легко, как мандолина, которую он на время забросил, осваивая новый инструмент.

Чем дальше, тем быстрее подбирая на слух знакомые мелодии, Витя сам не заметил, как легко пережил Мишин отъезд. Прежде разлука со старшим братом, Марусей и Лелечкой далась бы ему куда трудней. Но за струнными переборами на душе было светло, и казалось совершенно очевидным, что у Миши всё складывается как нельзя лучше. Только теперь Витя осознал по-настоящему, какое это счастье, что старший брат больше уже не работает в шахте, зато сгодился для более безопасной, хотя и не менее важной и ответственной работы. Нет, конечно, шахтерский труд очень важен, мысленно говорил себе Витя, но думать всякий раз, когда твой брат на смене, вернётся ли он домой, – это так трудно!

Отчего-то Витя боялся за Мишу так же сильно, как и гордился им. Мать как-то сказала, что кому-кому, а только не Мише работать в забое под землей. Сказала она это то ли к слову, то ли по каким-то суеверным соображениям или материнским предчувствиям, но в Витиной душе глубоко отозвались её слова и засели там прочно. Однако вскоре оказалось, что сама партия в данном вопросе совершенно согласна с матерью, потому что для Миши как для коммуниста живо отыскалось ответственное партийное задание. Выяснилось, что его честность и умение организовывать работу людей – именно то, что нужно от него партии. А теперь Миша уезжал для этой работы в Ворошиловград, где был ещё нужнее. Там у него будет где жить вместе с Марусей и маленькой Лелечкой.

– И то верно: тесно тут всем вместе в одной хате! – вслух утешала сама себя мать, накрывая на стол. – Хоть, конечно, в тесноте, да не в обиде, да и в прежние времена не в такой тесноте ютиться приходилось, а теперь всё по-новому и сама жизнь другая. Вон дочку Марусю учиться на учительницу отослали, уж сама скоро учить ребят будет. Так и ты теперь уезжаешь! Было у меня в хате две Маруси, а ни одной не остаётся…

– Да мы же на лето приезжать к вам будем! – отозвалась помогавшая ей расставлять на столе посуду виновница этой жалобы, едва удерживаясь, чтобы не назвать свекровь мамой. – И вы к нам заглядывайте в город, всегда будем рады. Володя пусть заезжает, да и Витя тоже. Он ведь уже самостоятельный. Ума не приложу, как я Лелечку укачивать буду без его балалайки!

– Ну, что самостоятельный, это верно, – заулыбалась мать, взглянув на младшего сына. – У него и тут своих дел довольно, если ты заметила, чтобы выезжать так далеко с концертами. Хотя, глядишь, всё ещё впереди. А пока все в хате… Поиграй нам, Витюшенька, чтобы Лелечке слаще засыпалось!

Витя с готовностью взялся за струны.

– Что сыграть? – спросил он, оглядываясь на мать.

– Сыграй «Амурские волны», – подал голос отец, перемешивая в печке угли кочергой.

Мать одобрительно кивнула. Витя, присев у края стола, склонился над узким грифом. Звуки вальса полились плавно и задумчиво, волна за волной, заполняя пространство, становясь всё глубже, захватывая и унося. В этой музыке жило и дышало море, и Витя, никогда в жизни моря не видевший, знакомый с ним лишь со слов отца, всякий раз, начиная наигрывать зыбкие созвучия, словно входил в воду, не в такую, как в реке, а в глубокую, прозрачную, качающуюся, без конца и без края, и плыть в ней можно тоже бесконечно: она качает и несёт, несёт…

– Вот это ты, Витька, даёшь! – воскликнул Володя, не успела отзвучать последняя нота. – «Амурские волны» – на балалайке! И ведь изобразил!

– А чем тебе плоха балалайка? – строго глянул Иосиф Кузьмич на среднего сына.

– Ничем, папа, – заверил отца Володя. – Но «Амурские волны» лучше на мандолине. Не балалаечная это музыка.

– Ишь ты, «не балалаечная»! – передразнил его отец.

– Конечно, не балалаечная. Это только Витька может. У него всё звучит, за что ни возьмётся. Да ещё, небось, прямо сейчас, на ходу, и подобрал…

– Нет, не на ходу, – скромно возразил Витя. – Я же вчера вечером их уже играл. А хочешь, давай ещё раз вместе сыграем: ты на гитаре, а я на мандолине, – предложил он вдруг.

– А я вам на балалайке подыграю, тихонечко, если ты не против, – в тон младшему брату обратился Михаил к среднему.

– Вот это дело! Давайте, уважьте стариков! – одобрил Иосиф Кузьмич. – Хотела же мать ансамбль, пока Миша не уехал! Бери, Володька, гитару, не капризничай!

Володя и не думал капризничать. Настроение у него было на редкость миролюбивое, как раз такое, в каком ему ничего не стоило сыграться с обоими братьями. «Всегда бы так! – подумала мать, глядя, как сыновья усаживаются рядком в полном единодушии. – Да, верно, не бывает на этом свете так, чтобы всегда всё хорошо. Миша уезжает, и когда ещё доведётся, как теперь, собраться всем вместе? А Володя без Миши становится колючий. Это возраст у него сейчас такой трудный. Иной раз глядишь на них – и кажется: это Витя, а не Володя, старше четырьмя годами. И ещё кажется, что и самому Володе тоже это видно, оттого он и ершится ещё пуще. А и впрямь родиться бы ему самым младшим! Витя бы и его нянчил, как Лелечку».

Допоздна в этот вечер звучала в хате музыка. Маленькая Лелечка уже сладко спала, а Маруся тихо улыбалась счастью Мишиных родителей, и ей было немного грустно уезжать из Сорокино. Здесь она чувствовала себя дома, а там, в городе, им с Мишей ещё только предстояло создать дом – место, где всегда ждут и любят.

После Мишиного отъезда Витя день грустил и не брался за балалайку. А на другой день, возвращаясь с базара в час, когда младший сын обычно приходил из школы, мать ещё с улицы услышала струнный перебор. Отворив дверь в хату, она увидела на лавке рядом со склонившимся над балалайкой Витей знакомого хлопчика его лет, из здешних, шанхайских, только имени припомнить не могла.

– Доброго дня, – вежливо поздоровался хлопчик, подняв на Анну Иосифовну живые карие глаза.

– Здравствуй, – кивнула она приветливо.

– Мама, это Вася из нашего класса, – поспешил Витя представить ей товарища. – Он тоже хочет научиться на балалайке. Мы тебе не помешаем?

– Отчего же? Играйте, – разрешила мать.

В самом деле, не выгонять же ребят во двор! Да и на улице прохладно. Анна Иосифовна не преминула заметить себе, что любая мать позавидовала бы ей, особенно тут, на Шанхае, где самые отчаянные хлопцы всегда найдут себе компанию, и тогда пиши пропало. А Витя, хоть на вид по нему так сразу и не скажешь, особенно в сравнении с Володей, далеко не робкого десятка. Анна Иосифовна помнила, как, не успели они тут поселиться, в один из первых же вечеров, хватившись младшего сына, услышала от соседки Матрёны: «Слышь, а то не твой ли на речку с нашими утёк?» Мать заволновалась, бросилась к Каменке. На её счастье, ребята уже возвращались назад, и она встретила Витю, мокрого, но довольного, в окружении новых приятелей, большинство из которых были его старше, но держались с ним на равных. Анна Иосифовна растила уже третьего сына и сразу догадалась: чтобы заработать такой авторитет у соседей, едва приехав на место, надо очень постараться. Даже представить было страшно, что могло за этим скрываться. Однако Витя честно повинился в ответ на её сердитые вопросы ещё прежде, чем они подошли к своей хате: «Я, мама, в речку с обрыва нырял!» «Да как же руки-ноги у тебя целы?!» – ахнула мать. «А я вниз головой», – признался Витя. «Ещё лучше!» «Да там глубоко, до дна не достать!» – вконец осчастливил он её своей честностью. «Божечки! И как же это ты не утонул!» – взмолилась Анна Иосифовна. Витя мягко тронул её за руку. «Мам, да я плавать умею», – сказал он тихо и гордо. «С каких же это пор?» «С субботы, – ответил Витя без запинки. – Мне Женька с Гришкой показали, и у меня сразу стало получаться. Ну, почти сразу. Да, мама, это было в субботу!» Опешив от всех этих новостей, мать укоризненно посмотрела на сына и покачала головой: «Эх, взять бы хорошую хворостину и устроить тебе „субботу“!» А он в ответ взглянул на неё так прямо и серьёзно: «Как хочешь, – и прибавил с силой: – Я не боюсь». Потом помолчал и договорил совсем тихо: «А в первый раз было страшно. Когда с обрыва вниз головой. Очень даже страшно. Вон Гришке уже одиннадцать, а он до сих пор не может. А я – с первого раза. Ты знаешь, мама, мне кажется, я теперь ничего не боюсь». И мать оценила эту откровенность, простив за неё сыну все его подвиги и сохранив их в тайне. Однако с того вечера мысль о прыжках с высокого обрывистого берега Каменки беспокоила её всякий раз, когда соседские сорванцы забегали за Витей после школы и он исчезал вместе с ними.

Поэтому Мишина мандолина, а вслед за ней и балалайка стали настоящим спасением, а там и холодное время года подоспело. Теперь же, когда зима снова осталась позади, видеть, что Витя нашёл с шанхайскими хлопцами общий интерес и повод проявить свою доблесть без риска сломать себе шею, было особенно отрадно.

Всё это Анна Иосифовна мысленно проговаривала про себя, пока Вася упражнялся на балалайке, а Витя с неизменным терпением всякий раз повторял одно и то же. Повторить вслед за Витей всю музыкальную фразу у Васи пока не получалось, и слушать его бесконечные попытки со всеми спотыканиями было сомнительным удовольствием. Когда Миша учил Витю, матери не хотелось бежать из хаты – младший сын схватывал всё на лету. Да и Володя был очень способный. Пришло время осознать одарённость своих сыновей в сравнении с другими. Но ведь этот Вася не виноват в том, что у него не было такого старшего брата, как Миша. Однако он тоже хочет научиться играть, а значит, научится! «Вот и будет ансамбль!» – напомнила себе мать своё желание, повернувшееся после Мишиного отъезда столь неожиданной стороной.

Но в тот первый вечер она всё же не выдержала и сбежала-таки из хаты к соседке.

Паровоз

Это было уже в новой школе, только что отстроенной для местных ребятишек вместо старой, где им становилось тесно. Место, с одной стороны, удобное: сюда одинаково легко добежать детворе почти с любого конца бурно растущего шахтёрского поселка, куда не переставали съезжаться всё новые семьи. Только вот стояла школа между Банковской улицей и железной дорогой, по которой несколько раз в день ходил паровоз: то с крепежом на шахту, то с шахты с углем.