Читать онлайн Липгарт: Создатель «Победы»

© Бондаренко В. В., 2023

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2023

Посвящаю светлой памяти моего отца

От автора

Самое дорогое в жизни каждого человека – его детские воспоминания. И ценнее всего – самое первое. Тот момент, когда ты впервые осознаешь себя в этом мире.

Для меня это Монголия, 1976 год. Мне два года, и я сижу на заднем сиденье военной машины, вездехода ГАЗ-69. Его кузов накрыт глухим тентом, темно, мне ничего не видно, и я реву, требуя, чтобы папа – в то время старший лейтенант – взял меня к себе на руки, на переднее сиденье, откуда можно смотреть на дорогу. Папа, старший машины, этого сделать, конечно, не может, мне обидно. Этим воспоминание и заканчивается.

А второе воспоминание – долгий ночной перелет из Улан-Батора в Москву. Салон огромного самолета почти пуст, я почему-то не сплю, и папа рисует мне в блокноте силуэты автомобилей – ГАЗ-67 и ГАЗ-М-1, срисовывая их из журнала «За рулем» – точнее, из таблицы «Развитие типажа легковых автомобилей». Этот номер вышел в ноябре 1977-го, значит, мне было три с половиной года.

Несколько позже из рассказов отца я узнаю, что все эти машины – и ГАЗ-М-1, и ГАЗ-67, и ГАЗ-69 – строились на Горьковском автозаводе, главным конструктором которого был Андрей Александрович Липгарт. Он имел непосредственное отношение к их созданию, а значит, незримо присутствовал в самых первых моих воспоминаниях – вместе с отцом. А в 1980-м я увижу в журнале «За рулем» небольшую фотографию и некролог Андрея Александровича. К тому времени я уже хорошо знал, что Липгарт – создатель таких легенд советского автопрома, как «эмка», ГАЗ-51, ЗИМ и, конечно, «Победа». И мне станет горько и больно, словно я потерял родного и близкого человека.

В то время творения Липгарта еще не не считались чем-то особенным среди любителей старых автомобилей. Их можно было почти ежедневно встретить на улицах, особенно ГАЗ-51, выпуск которого прекратился лишь в 1975-м. Да и «Победа» не была такой уж редкостью. Нечасто попадались только важные черные ЗИМы. Но всякий раз, когда я видел эти старые машины, резко отличавшиеся своей неторопливостью и благородными плавными обводами от современных «Жигулей», мое сердце замирало от восторга. Это было живое воплощение истории страны, такое же, как монета со старой датой или ставший классикой черно-белый фильм. Прошли годы, но мое отношение к этим автомобилям не изменилось. Как старое вино, они становятся с годами только лучше. А вот людская память о их создателе – увы, слабеет.

Между тем достаточно хотя бы бегло ознакомиться с его биографией, чтобы понять, какой выдающийся человек стоял у истоков современной отечественной автопромышленности. При всем внешнем благополучии жизнь А. А. Липгарта была полна драматизма, и все его победы доставались ему только путем упорного труда. Вдохновенное, самозабвенное служение Родине, жизнь, положенная на алтарь Отечества – в применении к Липгарту это не «пафос», а точное описание его судьбы. Людей подобного склада сейчас встретишь уже крайне нечасто, и, возможно, именно желание удержать «уходящую натуру», запечатлеть стремительно отодвигающийся от нас во времени образ Человека – Труженика и Творца было первым импульсом для написания этой биографии. Сбор материалов для нее начался, можно сказать, еще в детстве, а основная работа пришлась на 2021–2023 годы.

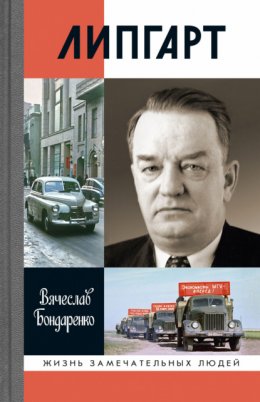

Несмотря на огромный вклад, сделанный Липгартом в дело развития отчественной промышленности, до сих пор ему была посвящена лишь одна книга – «Конструктор автомобилей», – написанная зятем Андрея Александровича А. Д. Липгартом с большой любовью к своему герою и содержащая множество бесценных подробностей. Увы, она была напечатана «самиздатским» способом очень небольшим тиражом, к широкому читателю так и не вышла и давно является библиографической редкостью. Еще в начале 1990-х существовали планы издания биографии Липгарта в серии «ЖЗЛ», причем первым эту идею подал друг и соратник Андрея Александровича, выдающийся конструктор военной техники Н. А. Астров: «Мне представляется, что его жизнь и деятельность заслуживает высококачественного литературного освещения в серии книг, называющихся “Жизнь замечательных людей”». Эту книгу должен был писать легендарный автоисторик Лев Михайлович Шугуров, и нет сомнений, что это был бы выдающийся во всех отношениях труд. Но, увы, тогда этим планам не суждено было сбыться.

У этой книги есть подзаголовок – «Создатель “Победы”». И это понятно, ведь в массовом сознании имя Липгарта прочно связано с его Главной Машиной, шедевром, истории создания которого в этой книге посвящена отдельная глава. Как Растрелли для нас прежде всего автор Зимнего дворца, а Брюллов – «Последнего дня Помпеи», так и Липгарт прежде всего – автор «Победы». Правомерно ли сравнение автомобильного конструктора с великими художниками?.. На наш взгляд – безусловно. Ведь «Победа» – это не просто машина, пусть и чрезвычайно удачная и передовая. Это такой же символ страны, как праздник 9 мая или полет Гагарина в космос. Да и другие машины Липгарта – «эмка», ГАЗ-51, ЗИМ – тоже стали классикой. С полным основанием можно считать эти автомобили одними из ярчайших визуальных примет своей эпохи, классическими произведениями технического искусства, вызывающими у людей восхищение и гордость за страну. Но если имена писателей, поэтов, музыкантов в людской памяти плотно увязаны с их творениями, то к шедеврам техники это, увы, не относится. Кто именно вкладывал в ту или иную машину свои душу, фантазию, нервы, бессонные ночи – для нас чаще всего неведомо. Хотя именно в последнее время благодаря переводной литературе любители техники получили возможность узнать подробнее о жизни Карла Бенца, Вильгельма Майбаха, Генри Форда, Андре Ситроена, Уолтера Крайслера, Фердинанда Порше и других ключевых фигур автомобильного мира, судьбы отечественных конструкторов техники пока остаются на втором плане. Андрей Липгарт – фигура масштаба равновеликого с вышеназванными именами, а потому безусловно заслуживает собственной биографии.

Написание этой книги было бы невозможно без любезной помощи дочери А. А. Липгарта Ирины Андреевны Липгарт, его внуков Ростислава Александровича и Андрея Александровича Липгартов и Андрея Олеговича Попова, щедро делившихся с автором воспоминаниями об отце и деде; директора Музея истории ГАЗ Натальи Витальевны Колесниковой, давшей исчерпывающие ответы на многие вопросы и предоставившей в распоряжение автора ценные документы и фотоиллюстрации; главного конструктора УралАЗа в 1961–1968, ветерана советской автопромышленности Анатолия Ивановича Титкова, подробно рассказавшего о совместной работе с А. А. Липгартом на УралЗИСе в 1952–1953; директора Музея ОАО «УралАЗ» Татьяны Анатольевны Ильинковой, помогавшей воссоздать уральский период в жизни и творчестве великого конструктора. Сообщенные ими бесценные подробности позволили сделать образ главного героя более ярким и выпуклым. Автор также сердечно благодарит за гостеприимство и помощь всех сотрудников Музея истории ГАЗ (Нижний Новгород).

Обычно принято думать, что о «технаре» должен писать «технарь», о «лирике» – «лирик», и т. п. И нет сомнений, что техническому специалисту, конструктору автомобилей в биографии Липгарта было бы интересно прежде всего его дело, результаты огромной, многолетней работы; именно об этом и получилась бы книга. Я же, принимаясь за рассказ о своем герое, руководствовался словами фотолетописца ГАЗа Н. Н. Добровольского: «Прежде всего Липгарт был Человеком, а уж потом Главным Конструктором». В ходе работы над книгой хотелось постичь логику всей судьбы А. А. Липгарта, в которой было многое, помимо техники, увязать масштаб его Личности с масштабами страны и эпохи, в которую ему довелось жить и творить. Насколько это удалось – судить читателю.

Глава первая. От Дрюли из Дурпера до выпускника МВТУ (1898–1925)

В представлении человека, знающего Москву поверхностно, вся она – средоточие шума, гама, постоянного движения. Одно слово – мегаполис. Но если узнать Москву поближе, то убеждаешься в том, что до сего дня даже в самом центре гигантского города-вселенной сохранились островки патриархальной тишины, спокойствия, маленькие оазисы стоячего, словно лесное озерцо, времени. К одному из таких оазисов относится Хомутовский тупик, расположенный в Басманном районе столицы.

Это ответвление от Садово-Черногрязской улицы. Шаг в сторону от вечно спешащего и рычащего кольца – и ты в крошечном переулочке, облик которого в целом сформировался еще в конце XIX столетия. Тогда он назывался Хлудовским, по фамилии знаменитых купцов Хлудовых, чей внушительный усадебный дом под номером 5 постройки 1864 года и сейчас привлекает внимание прохожих; семейству принадлежали также дома 7 и 7а. На правую сторону тупика торцами выходят две «хрущёвки» постройки 1959-го и красивое пятиэтажное здание школы – бывший особняк Тронше, возведенный в 1911-м. Заканчивается тупик пешеходным мостиком, перекинутым над проложенной в 1870 году веткой Курской железной дороги. Сейчас ее откос пустует, а на рубеже XIX и XX веков там стоял дом № 12, принадлежавший купцу Карлу Федоровичу Кнауфу. Одним из его жильцов, согласно адресной книге «Вся Москва», в 1898 году был Арвид-Эдуард Адальбертович Липгарт с супругой.

К этому времени Липгарты уже могли с полным основанием считать себя давними москвичами, но корни их уходили в эстонскую и латвийскую земли. В истории России известен лифляндский род дворян фон Липгартов, к которому принадлежали, к примеру, Ефросиния-Ульрика фон Липгарт, жена И. А. Загряжского – деда Натальи Николаевны Пушкиной; герой Отечественной войны 1812 года полковник Антон Иванович фон Липгарт; Эрнст Карлович фон Липгарт – хранитель Эрмитажа, автор одного из известнейших портретов императора Николая II; Роман Эрнестович фон Липгарт – капитан 2-го ранга, один из создателей русского подводного флота. Возможно, между фон Липгартами и Липгартами было родство, и родоначальником фамилии следует считать ревельского купца Иоганна Липгарта, двоюродного брата возведенных в шведское дворянство в 1688 году Иоганна и Фридриха фон Липгартов.

Ну а непосредственным основателем московской ветви рода был сын стекольного фабриканта Генриха-Иоганна Липгарта, уроженец эстляндской Нельвы, что в приходе Мярьямаа, аптекарь Александр-Фридрих Липгарт (1799–1862). Сам он трудился в Пернове (нынешний эстонский Пярну), но пятеро из девяти его детей обосновались в Москве. Адальберт-Вольдемар (1835–1899), уроженец Руена (нынешняя Руйиена в Латвии), по примеру отца в 1858–1861 годах изучал фармакологию в Дерпте (ныне Тарту). Такой уровень образования – фармацевт с университетским дипломом – в то время считался очень высоким. В 1867-м Адальберт Липгарт основал в центре Москвы, на Мясницкой, «Депо для русских аптекарей», а затем перешел в аптеку при «Товариществе братьев Липгарт» – цементных заводах, основанных его младшими братьями Карлом-Эмилем и Германом-Эдуардом. В браке с Каролиной-Оттилией Гунтеман у Адальберта-Вольдемара родилось восемь детей – дочери Юлия-Каролина, Адель-Иоганна, Магда-Элиза, Луиза-Матильда и сыновья Арвид-Эдуард, Эмиль-Юлиус, Карл-Вильгельм и Вольдемар.

Самая экзотическая судьба выпала Эмилю, который с 1901 года состоял в рижской организации РСДРП, печатая в подпольной типографии листовки и газеты. В 1907-м Емельяна (такой партийный псевдоним был у Эмиля) арестовали и осудили на каторгу, а три года спустя он умер в Бутырской тюрьме, дожив всего лишь до тридцати шести. Его жизнь выглядела на фоне судеб других детей Адальберта-Вольдемара Липгарта странной гримасой, печальным намеком на перипетии будущего века. Прочие братья и сестры прожили свои жизни, не выходя за рамки эпохи. Старший из сыновей, Арвид-Эдуард, родился 4 марта 1870-го в селе Щурове Рязанской губернии (ныне это район города Коломны) и, отслужив в 1889–1890 годах в 1-й гренадерской артбригаде и получив чин прапорщика запаса, стал первым из Липгартов, кто окончил Императорское техническое училище, впоследствии традиционное для семьи. Работой бухгалтера его обеспечили дяди, чье «Товарищество братьев Липгарт» к концу столетия считалось одной из крупнейших в России фирм по торговле сельскохозяйственной техникой и производству цемента. А в 1895 году Арвид-Эдуард обзавелся семьей – женился на 24-летней Адели-Эльвире Армандовне Пельтцер, дочери суконного фабриканта, владевшего мануфактурой в селе Соболеве Богородского уезда Московской губернии. Для Липгарта брак мог считаться весьма успешным и выгодным, ибо предприятие Пельтцеров давало хороший доход.

В сознании современного человека фамилия «Пельтцер» связана, конечно, с кино, точнее, с образом обаятельной «всесоюзной бабушки», мудрой и веселой Татьяны Ивановны Пельтцер – сразу скажем, что главному герою этой книги она доводилась четвероюродной племянницей. Любители автоспорта вспомнят, возможно, ее родного брата Александра Ивановича, знаменитого автогонщика 1940–1950-х. Пельтцеры появились в Москве в 1840-х годах, но происхождение этого рода было иное, нежели у прибалтийских Липгартов, – они были выходцами из нидерландского городка Мольсберг, что в километре от прусской границы, и потому считались «голландскоподданными». Впоследствии именно это обстоятельство спасло героя этой книги в драматической для него ситуации, но об этом речь пойдет в свое время. К 1898-му у супругов была только двухлетняя дочь Наталья (родившийся следом за ней сын Борис умер в младенчестве), но всего в этом браке родилось восемь детей – как видим, Арвид-Эдуард в точности воспроизвел семейную модель своего отца.

Да это было и неудивительно: традиции были краеугольным камнем дома любого русского немца, а они в то время были второй по численности национальной группой Москвы: больше 17 тысяч человек в 1897 году, больше 20 тысяч – к 1914-му. Для миллионного города вроде бы немного, но немцы традиционно, еще с петровских времен, играли в Москве важные и уважаемые роли. Примерно пятая часть московских немцев были промышленниками и торговцами, немало их было также среди университетских преподавателей, журналистов, театральных деятелей. Торговый дом «Вогау и компания», заводы Листа, «Дангауэр и Кайзер» и «Братья Вейхельт», торговый дом «Молл, Кибарт и компания», шоколад «Эйнем», аптека Феррейна и одежда из магазина Альшванга – все эти названия для москвича начала ХХ века были не какой-то чужеродной экзотикой, а вполне привычными и родными, наподобие рождественской ёлки (изначально, кстати, тоже немецкой). А московские немцы, многие из которых жили в городе столетиями, с полным правом считали Россию своей родиной и служили ей тщательно и любовно.

При этом в семьях старательно сохранялись и поддерживались обычаи, свойственные именно немцам. В быту использовался немецкий язык, множество сложных и красивых обрядов сопровождали свадьбу, беременность, рождение ребенка. На стенах комнат красовались «шпрухи» – вышитые панно с цитатами из Библии или пословицами. Häusliche Tugenden, домашние добродетели, свято чтились всеми поколениями. «Украшение дома – чистота, честь дома – гостеприимство, домашнее благословение – благочестие, домашнее счастье – удовлетворенность», – под текстом этого «шпруха» могла бы подписаться любая немецкая семья.

Впрочем, Арвид-Эдуард Липгарт принадлежал уже к тому поколению русских немцев, которое считали себя русскими настолько же, насколько и немцами. Все его дети получили русские имена, русский язык в доме звучал куда чаще немецкого, и языка предков дети практически не знали. Было нарушено и одно из главных правил немецких семей: первого ребенка называть в честь деда или бабки, а второго – в честь отца или матери. Согласно этой логике, второй ребенок Липгартов должен был получить имя Арвид, однако 22 мая 1898 года в 23.30. в доме № 12 по Хлудовскому тупику на свет появился младенец Андрей – главный герой этой книги.

Самые первые слова, написанные о нем, хранятся сейчас в Центральном архиве Москвы. Согласно метрическому свидетельству, имя младенца было зафиксировано в двух формах – Андрей и Andreas, крестил его на дому 27-летний пастор Петропавловской кирхи Константин Кох (весной 1898-го уже было принято решение о постройке на месте старого собора новой кирхи, которую и сейчас можно видеть в Старосадском переулке). Обращает внимание большой перерыв между датой рождения ребенка, 22 мая, и крещения–13 сентября. Восприемниками Андрея при крещении были его родственники: потомственный почетный гражданин Эмиль Кёнеман, женатый на Юлии, старшей сестре Адели Липгарт, и его сестра Юлия-Адельгейд, в замужестве Пельтцер. Забегая вперед, скажем, что свой день рождения Андрей Липгарт всю жизнь отмечал не 22 мая, а 4 июня – по новому стилю, принятому в ХХ веке. К сожалению, сейчас даже в весьма авторитетных источниках можно прочесть о том, что родился он якобы «4 (по новому стилю – 16) июня»…

Уже в наши дни, в 2020-м, ему, великому автоконструктору, будет посмертно присуждена одна из двух наград в номинации «Имя народа» во Всероссийском конкурсе немцев России. Но парадокс заключается в том, что при жизни Андрей Липгарт считался… русским! Именно на этом настаивают его студенческая анкета, военный билет, учетно-техническая карточка, заводская характеристика… В этих документах сказано четко: национальность – русский, родной язык – русский. Конечно, можно сослаться на сложность эпохи, когда люди из предосторожности меняли себе и имя, и национальность, но в данном случае речь шла о вполне естественных вещах: коренной москвич, наш герой в полной мере чувствовал себя русским – да и был им, конечно, поскольку «русский» – это не столько национальность, сколько осознание себя в мире, и потому абсолютно естественны такие сочетания, как русский поляк, русский еврей, русский немец. Об этой особенности говорит в интервью и внук Липгарта, его полный тезка, доктор филологических наук, декан филологического факультета МГУ Андрей Александрович Липгарт: «Не думаю, что дед всерьез воспринимал себя как немца. К современной ему Германии даже в историческом смысле дед не имел никакого отношения… Женился дед на дочери русского православного священника, среди друзей русские явно преобладали. Про немецкую кровь деду и его семье регулярно напоминали, причем не в лучших контекстах, но это не делало из него немца по сознанию и по духу».

О ранних годах жизни Андрея Липгарта воспоминаний не сохранилось. Мы лишь можем вообразить его на улицах Москвы начала ХХ века: ясноглазого мальчика с аккуратно подстриженной светлой челкой, каким он запечатлен на старинной фотографии. Первые пугающие звуки с улицы – гудки близких паровозов Курской железной дороги, первые шаги по Хлудовскому тупику, первая увиденная большая улица – Садово-Черногрязская… Младшим в семье Андрею довелось быть совсем недолго: в 1899-м появился на свет Сергей, в 1901-м – Елена, в 1902-м – Дмитрий, в 1905-м – Мария, в 1907-м – Татьяна.

Восемьдесят с лишним лет спустя Татьяна Любомилова, урожденная Липгарт, напишет: «Все, что помню из ранней жизни, происходило в так называемом “сером доме”, куда наша семья переехала с Егоровой дачи, где у нашего отца была молочная ферма и где я родилась. Дом этот на Ермаковской улице (теперь улица Короленко) в глубине двора. Он был с мезонином, в котором жили мы с Марусей и тетя Лиза, мамина сестра.

Потом мы переехали в более благоустроенный дом (уже с канализацией), однако более тесный. Он был на той же Ермаковской улице, на той же стороне, на углу Стромынки, и принадлежал князьям Волконским. Я побывала лет пять-шесть назад на Ермаковской улице и обнаружила, что вся левая ее сторона превратилась в район новостроек и от старого ничего не осталось, а правая сторона не изменилась, – такая же, как были в моем детстве. Так же добротно выглядят “Коронационные убежища”. В них, вероятно, живут люди, а не богадельня, как прежде.

Вспоминается, что зимой при 20 градусах по Реомюру в школах отменялись занятия, и вот, по словам мамы, мои братья бегали к Сокольнической заставе посмотреть, висит ли на пожарной каланче флаг, извещающий об этом. А бежать надо было минут 30 по тому же морозу. Каланча сохранилась, она находится напротив метро “Сокольники”».

Егорова дача, Ермаковская улица… Благодаря этим подробностям можно заключить, что раннее детство Андрея Липгарта, его братьев и сестер прошло в Сокольниках, тогда считавшихся дачной местностью Москвы. К сожалению, большинство старых дач там было снесено во второй половине 1970-х, до наших дней дошло лишь немногим более десятка строений. «Егорова дача» – это построенная в 1891-м на 5-м Лучевом просеке красавица-дача купца Егора Кузьмича Егорова; улица Ермаковская носит имя В. Г. Короленко с 1925-го, и Липгарты жили, как принято было говорить, в 6-м номере, в квартире 56. А вот знаменитая сокольническая каланча, напоминающая маяк, стоит на своем месте с 1884-го, и строил ее, кстати, московский немец Максим Карлович Геппенер.

Сохранилась фотография, изображающая семью Липгарт в 1908-м. И отец, и мать выглядят старше своих тридцати восьми лет – усталые лица, прищуренные от встречного солнца глаза. На коленях отца младшая, Таня, вокруг остальные дети. Андрей сидит крайним справа – торчащие уши, рубашка-косоворотка и пытливый, внимательный взгляд, который будет свойствен ему на протяжении всей жизни.

Внешне на снимке все выглядит благополучно, но, увы, традиционно немецкое обилие детей в семье не сделало ее прочной: в 1910-м Арвид-Эдуард Адальбертович оставил супругу ради ее племянницы, 25-летней Маргариты-Юлии Кёнеман (официально второй брак был оформлен лишь в сентябре 1918-го). Конечно, эта история переживалась как Липгартами, так и их многочисленной московской родней тяжело – настолько тяжело, что и семьдесят лет спустя дочери Арвида Адальбертовича отказывались говорить на эту тему. Но точно известно, что старший сын не разорвал отношений с отцом – напротив, Андрей деятельно помогал его второй семье, в которой со временем появилось шестеро детей (двое из них умерли), а в 1932-м присутствовал на его похоронах.

Но, конечно же, в 1910-м уход главы семейства не мог не повлиять на уклад жизни Липгартов. Пельтцеры не дали Адели Армандовне и ее детям пропасть, но их быт, и без того не относившийся к роскошным, сделался еще более скромным. Замуж Адель Армандовна больше не вышла, ей пришлось пойти работать, а двенадцатилетний Андрей враз оказался старшим мужчиной в семье, главным помощником матери в воспитании младших братьев и сестер. Времени на игры, шалости, вообще на что-то «личное» почти не оставалось – все свободное время Дрей, как его называла мать, бегал «по урокам», то есть подрабатывал частными занятиями. И, возможно, именно с этим периодом его жизни связано становление главных черт его характера – сдержанности, закрытости, нацеленности прежде всего на дело.

К этому времени Андрей уже был «реалистом», то есть занимался в реальном училище К. П. Воскресенского – одном из наиболее престижных московских учебных заведений. Уже сам этот выбор свидетельствовал о том, какие именно дисциплины привлекали мальчика – математика, физика, химия. Но, возможно, на выбор повлиял и адрес училища, ведь оно находилось на Мясницкой, 47 (ныне Мясницкая, 43), в доме, принадлежавшем не кому-нибудь, а двоюродному деду Андрея – Эмилю Липгарту, владельцу «Товарищества братьев Липгарт» (а в выпускном классе Андрей успел поучиться еще и в специально выстроенном для училища здании на углу Подсосенского и Казарменного переулков). Образование училище Воскресенского давало блестящее, из его стен в разные годы вышло немало выдающихся личностей, прославивших страну в самых разных сферах – от великого художника М. В. Нестерова до выдающегося химика П. П. Шорыгина, от основоположника русской детской хирургии Т. П. Краснобаева до писателя-фантаста А. В. Чаянова. В одни годы с Андреем Липгартом, чуть старше или чуть младше его, у Воскресенского учились будущий театральный критик Юрий Бахрушин, математик Виктор Немыцкий, актер Борис Щукин, режиссер кукольного театра Сергей Образцов… С легендарным в будущем селекционером-самоучкой Леонидом Колесниковым Липгарта много позже сведет общая любовь к цветоводству. А его ровесник, знаменитый летчик-испытатель, герой трансполярного перелета Михаил Громов станет для Андрея «дважды однокашником», будет учиться с ним и у Воскресенского, и в Императорском Московском техническом училище. Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что учился будущий конструктор блестяще – сплошные «отлично», за исключением двух «хорошо», по русскому и французскому языкам.

Когда Андрей занимался в последнем классе реального, началась Первая мировая война. Тогда ее, понятное дело, так не называли – никто ведь не знал, что будет и Вторая. Газеты писали о Второй Отечественной, или Европейской, войне, позже, когда она захватила полмира, – о Великой. С ее началом ушел навсегда казавшийся незыблемым уклад «мирной» России – неторопливый, обстоятельный, «культурный». Новая эпоха давала себя почувствовать во всем – начиная с мобилизации отца (прапорщик запаса Арвид Липгарт 24 сентября 1914-го был зачислен в 197-й пехотный запасной батальон) и облика улиц, где преобладали теперь серые шинели, и заканчивая общим деловым, практическим подходом ко всему происходящему. Что-то Липгарты воспринимали как должное, чему-то радовались, чему-то ужасались – как и все. Конечно, их не мог не тревожить захлестнувший Москву вал всего «антинемецкого»: отель «Берлин» превратился в «Париж – Англия», Немецкий клуб – в Славянский, немцев исключали из общественных объединений. Как вспоминал Фридрих Штайнман, в одно мгновение русские немцы «превратились в гонимые парии, людей низшей расы, опасных врагов государства, с которыми обращались с ненавистью и недоверием. Немецкое имя, прежде столь гордо звучавшее, стало ругательным выражением». На этой волне многие немцы русифицировали имена и фамилии; не остался в стороне и прапорщик Арвид Липгарт, переименовавший себя в Александра Александровича (наш герой, соответственно, из Андрея Арвидовича стал Андреем Александровичем). А в конце мая 1915-го город сотрясали немецкие погромы, которые были прекращены лишь при помощи войск. Разгромленный Кузнецкий Мост, выброшенные из магазина Циммермана на мостовую рояли и пианино, груды сожженных книг – все это навсегда осталось в памяти грозным предвестником будущих великих потрясений… В беспорядках участвовали порядка ста тысяч (!) москвичей, пострадавшими были признаны 692 человека, убытки составили более 50 миллионов рублей. Из этих миллионов сто тысяч пришлись на разгромленную контору «Товарищества Э. Липгарта и Э. Рингеля» – она оказалась в самом эпицентре погрома, на Мясницкой тогда не уцелело ни одного магазина. А окончательный крест на прочном финансовом положении этой ветви рода Липгартов поставил 1917 год, когда Московский промышленный банк приобрел их цементный завод…

Смутную полосу в жизни России семейство Адели Армандовны Липгарт встретило уже в другой части Москвы. С Ермаковской, 6, семья перебралась в Дурасовский переулок, точнее, в доходный дом номер 7, построенный в 1909 году архитектором И. С. Кузнецовым для обувного фабриканта И. Д. Баева. Возможно, район выбрали из-за его «немецкости» – рядом проходила улица Воронцово Поле, имевшая в народе прозвище Вогау-штрассе из-за обилия на ней домов, принадлежавших семейству богачей Вогау, недалеко была и Петропавловская кирха. Липгарты занимали трехкомнатную квартиру на первом этаже – сначала № 2, затем № 3. Именно этот дом можно с полным основанием считать родным для Андрея Липгарта – с ним были связаны его отрочество и юность, он служил семейным гнездом на протяжении полувека, до 1967-го.

Дурасовский переулок был (да и сейчас остается) тихим и малолюдным, одним концом он выходил на Воронцово Поле, другим – на уютный Покровский бульвар. Это и есть «Москва Липгарта»: бульвар, по которому с 1911-го звенел трамвай-«Аннушка», «забульварье» – Милютинский сад, тесные милые переулочки Ивановской Горки, ниже – знаменитая на весь город Хитровка с ее ночлежками, рынком и биржей труда; левее – уходящий вниз Яузский бульвар и набережная Яузы, правее – Чистые пруды. Липгартовская молодежь быстро окрестила свой переулок «Дурпером» – мода на всевозможные сокращения, наподобие «Руссуд» или «начдив», началась в России как раз в годы Первой мировой. Имели семейные прозвища и дети: Сергея все звали Серым или Серной, Дмитрия – Митяем, Андрея – Дрюлей.

Сейчас вся четная сторона переулка снесена и ее занимают современно-безликие корпуса Высшей школы экономики. Давно уже умолкли веселые голоса бегавших по Дурперу подростков. В их перестроенном доме теперь кафе, и нет на нем даже мемориальной доски, увековечивающей память одного из славных сыновей Москвы. Только во внутренних двориках домов по нечетной стороне переулка, пожалуй, и можно услышать еще тишайшее эхо прежнего города и старых его обитателей…

«Дома он всегда что-то мастерил, пилил, строгал, меня сажал на доску, которую нужно было отпилить, – вспоминала Татьяна Любомилова, урожденная Липгарт. – В ящике письменного стола у него было сделано много отделений для всяких мелочей: гвоздей, шурупов и так далее. В среднем ящике лежали учебники, и, когда нужно было учить уроки, ящик выдвигался и Дрюля “повисал” над ним на некоторое время. ‹…› Припоминаю, что братья нас с Марусей ужасно дразнили. Например, приходим из школы – и у нас отбираются полученные в библиотеке книги для чтения. Тут же братья начинают их читать, повиснув на коленках в столовой над столом. В ответ на наш протест заявляют, что нам надо учить уроки. Или еще: у нас были большие тонкие звенящие мячи. Их у нас отнимали и начинали ими “футболить”, а мы бегали вслед за мячом и ревели, боясь, что мяч лопнет. Андрей не принимал участия в этих “дразнениях”, а даже защищал нас».

Соседка Липгартов и подруга младшей сестры Липгарта Татьяны Елена Алексеевна Уткина вспоминала Андрея таким: «Тогда он казался мне несколько замкнутым, невозмутимым. Помню такой случай: у нашего жильца загорелась штора на окне, а Андрей проходил мимо, когда горели занавески и жилец старался потушить пожар. Когда я потом спросила, почему он не помог, Андрей ответил: “Но ведь жилец сам тушил огонь, зачем же мне надо было вмешиваться?” Но он был добрым, как и вся их семья».

Описанный выше случай может показаться странным, вызвать подозрение в черствости, бессердечии – оттого мемуаристка тут же и добавляет, что Андрей был добрым. На самом же деле здесь имело место проявление спокойного, логичного, аналитического характера Липгарта: человек и сам справляется с ситуацией, зачем же мешать?.. Те самые «замкнутость» и «невозмутимость», которые, по-видимому, слегка смущали соседку, никоим образом не исключали эмоциональности, а в иных случаях даже горячности, но, что называется, только по делу. Во всяком случае, те, кто видел Дрюлю во время занятий спортом, сомнений в его эмоциональности не испытывали…

Спорт в дореволюционной Москве считался прогрессивным и модным времяпрепровождением, заниматься им было престижно. Андрей, Сергей и Дмитрий Липгарты посещали спортивную станцию (базу) в сокольническом Обществе любителей лыжного спорта, основанном в 1901-м, сокращенно ОЛЛС (произносили «Оэлэлэс»). Состоять в ОЛЛС они не могли по простой причине – членами общества учащиеся быть не имели права, но примыкать к профессионалам «лыжебежцам» – любителям, участвовать в лыжных вылазках им не возбранялось. Так что зимой непременной принадлежностью коридора квартиры Липгартов в Дурпере были лыжи, тюбик со специальной мазью, паяльная лампа (ею грели мазь), три пары пьексов – лыжных ботинок с загнутыми носами и, конечно, «фирменные» олэлэсовские свитера, белые с тремя горизонтальными голубыми полосками. Затем пришло увлечение прыжками с шестом, и тут Андрей, без сомнения, учился у олэлэсовца Михаила Унмута, в 1915-м ставшего чемпионом России в этой дисциплине. До самой старости хранил Липгарт наградной жетон, с одной стороны которого было выгравировано «ОЛЛС», а с другой – «Прыжок с шестом на 3 метра». Три метра для того времени – это отличный результат, на чемпионате России по легкой атлетике 1916-го за такое достижение ревельскому спортсмену Иоганну Мартину дали «бронзу» («золотой» чемпион прыгнул на 3.20).

А уже в следующем военном году, 1916-м, имя Андрея Липгарта можно было увидеть и в списках футбольной команды ОЛЛС. К тому времени футбол уже пользовался в Москве большой популярностью, у каждой команды были преданные поклонники. ОЛЛС проводил свои игры на стадионе, созданном весной 1912-го на месте бывшей рощи, пострадавшей во время московского урагана 1904-го, и получившем по соседней Большой Ширяевской улице прозвище «Ширяево поле» или просто «Ширяевка». О том, в какой атмосфере проходили футбольные матчи ОЛЛСа 1910-х на Ширяевке, вспоминал легендарный футболист Андрей Петрович Старостин, в то время бывший еще просто восторженным болельщиком:

«Стадион общества любителей лыжного спорта был расположен в Сокольническом лесу, на 4-м Лучевом просеке. Он был окружен дощатым забором, из-за которого доносились ни с чем не сравнимые звуки: как бы приглушенные удары по гигантскому барабану. То были звуки ударов по мячу, вызвавшие у меня необычайное волнение.

С трех сторон к стадиону близко примыкал лес. Я вскарабкался на дерево, не без помощи уже восседавшего там парня, протянувшего мне руку. Сук был прочный, толстый, и, обхватив рукою ствол, я почувствовал себя так же уверенно, как на буфере трамвая.

Передо мной открылась сказочная панорама. Огромный зеленый ковер, размеченный белыми линиями, футболисты в синих рубашках и белых трусах, все в бутсах! Четыре флага по углам поля, ворота с массивными четырехугольными штангами, окрашенными в белый цвет, с железными сетками, издающими какой-то особый музыкально-звенящий звук, когда в них попадает мяч. Судьи, торжественно выходящие на поле: боковые – с флажками, а главный – рефери с лентой на шее, на которой висит свисток. Мяч новенький, желтой кожи, положенный на отметке центрового круга. Выбег, да, именно выбег, а не выход, гладиаторов, направившихся этакой мощно-расслабленной трусцой к центру поля. Выбор ворот, взаимное приветствие противников громогласным “Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура, ура, ура!” – все это с высоты березового сука воспринималось как чудесное сновидение.

Но это была явь, продолжавшаяся около двух часов. Затаив дыхание, я смотрел на отстрельные удары беков, то зажигавших высокую “свечу” под бурное одобрение зрителей, то настильно по воздуху посылавших мяч подальше от своих ворот. Смотрел и захлебывался от восторга, когда форварды наносили пушечные удары по воротам, а вратари, “ласточкой” в верхний угол и “рыбкой” в нижний, бросались и отражали, казалось бы, неотражаемые мячи. ‹…›

В то время темпераментная, азартная, а значит, и требующая больших физических усилий игра ценилась в футболистах превыше всего. Сосед отмечал своих любимцев высшей похвалой и, убедившись, что игра сделана, заключил: “Да разве у сокольнических футболистов может кто выиграть? Никто!”»

На групповой фотографии команды ОЛЛС, которая легко датируется благодаря наличию на майках некоторых игроков введенной в апреле 1917-го эмблемы общества, Андрей Липгарт стоит вторым справа. На фоне рослых одноклубников он выглядит маленьким и щуплым, но ведь для форварда рост не главное, его преимущества – скорость, сила удара и техника. Как писала русская спортивная пресса тех лет, «футбол – спорт не для слабых мужчин. Не только одни ноги должны быть эластичными и сильными – футбол требует еще здоровых легких и сердца… Благотворно влияние футбола на развитие ловкости и смелости. Футбол немыслим без присутствия духа и смелости и мало полезен без выдержки и энергии… Кто медлит, кто избегает встречи с противником, кто не способен в известные моменты напрягать все свои силы, тот никогда не попадет в число лучших игроков». И, конечно, футбольное поле юности очень многое дало Андрею Липгарту в смысле формирования характера.

Конечно, тот, ранний русский футбол 1910-х был очень далек от привычного нам вида спорта. Тактика была примитивной, общение на поле – грубым, работа «голькиперов» показалась бы сегодня просто смехотворной – долго считалось, что вратарь может только отбивать летящий в ворота мяч кулаками, а не брать его. Но были в том футболе настоящий азарт, свежесть восприятия нового, модного вида спорта. Звуки от ударов по мячам раздавались чуть ли не за квартал (так и говорили: пойдем постучим), и каждый «вбитый голь» или даже просто эффектный «шут», то есть сильный удар, «болейщики» приветствовали восторженным ревом.

Фамилию Андрея Липгарта можно найти в составе команды ОЛЛС на протяжении трех сезонов – 1916, 1917 и 1918 годов. Его одноклубниками в то время были такие легенды раннего российского/советского футбола, как Павел Савостьянов, Константин Жибоедов, Константин Тюльпанов. Участие Липгарта в первом чемпионате Москвы по футболу, который ОЛЛС выиграл в 1922-м, увы, не более чем легенда – в том составе он не выступал. А вот в августе 1925-го вернулся на поле, правда, в форме уже другой, созданной годом раньше команды – РДПК, что расшифровывалось как «Рабочий дворец “Пролетарская кузница”. В ее рядах 27-летний Андрей выглядел уже настоящим ветераном, другие футболисты были на восемь – десять лет моложе. Последним сезоном, в котором он выступал за РДПК, был 1928-й. Таким образом, знаменитый автоконструктор Андрей Липгарт вполне может считаться стоящим у истоков сразу двух легендарных московских футбольных клубов – ЦСКА (именно им в итоге стал ОЛЛС) и «Торпедо», в который преобразился РДПК…

Но мы забежали вперед, тем более что футбольные баталии для Андрея делом жизни так и не стали. В начале ХХ века любой спорт еще продолжал оставаться делом полупрофессиональным – уважаемым, красивым и недешевым, но хобби. Поэтому схватки на стадионе в Сокольниках воспринимались Липгартом как разгрузка после занятий в ИМТУ – Императорском Московском техническом училище, куда он поступил в 1915-м. «Конкурсные испытания», допустить к которым почтительно просил директора потенциальный студент, пришлись на конец августа этого года: русский, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика.

К тому времени история училища насчитывала уже почти полвека. Преобразованное в 1868-м из Московского ремесленного учебного заведения, оно по праву считалось одним из ведущих технических учебных заведений страны. В уставе училища, утвержденном в 1896 году, говорилось: «Оно имеет целью доставлять учащимся высшее образование по специальностям механической и химической и подразделяется, сообразно с этим, на два отделения. Учебный курс продолжается пять лет. В Училище преподаются: Закон Божий, высшая математика, начертательная геометрия, теоретическая механика, физика, химия, анатомия и физиология растений, минералогия, геогнозия и геодезия, строительное искусство с архитектурой, прикладная механика и теория построения машин, механическая технология, химическая технология, металлургия, политическая экономия и статистика, бухгалтерия, иностранные языки, черчение и рисование. В состав учебного курса входят, кроме того, практические занятия по физике, химии, механике, естественной истории и др. предметам. В студенты принимаются имеющие аттестаты или свидетельства об окончании курса в высших учебных заведениях, гимназиях и реальных училищах. Плата за ученье – 75 р. в год. Оканчивающие с успехом полный курс Училища получают звание инженер-механика или инженер-технолога, окончившие с меньшим успехом – звание механика или технолога. Комплект студентов определен в 500 человек». К началу ХХ столетия для Липгартов ИМТУ уже было почти фамильным – его окончил отец Андрея, а в 1895 и 1899 годах – его двоюродные дяди Эрнст Эдуардович и Георгий Эмильевич (в 1916-м туда поступит и младший брат Андрея, Сергей).

Сохранилась прекрасная фотография, запечатлевшая Андрея Липгарта и одиннадцать его соучеников на первом курсе «технички», как в обиходе именовали ИМТУ. Молодые люди фотографировались явно по поводу дружеской встречи, выглядят и позируют вполне неформально: на снимке присутствуют даже сверхмодные в то время свитера. Из всей группы только двое облачены в красивые форменные двубортные тужурки с контрпогонами на плечах (на контрпогонах – затейливо переплетенные буквы ИМТУ под короной), и один из этих двух – Андрей. Он стоит в центре группы, и его облик невольно притягивает внимание – модный английский пробор, поблескивающий бриллиантином и, как писал журнал «К спорту!», «неизменный для каждого уважающего себя футболиста»; тонкое, умное лицо кажется настороженно-закрытым, но в то же время в нем читаются скрытая сила, уверенность в себе и выбранном пути, упрямая самостоятельность.

ИМТУ военного времени внешне пытался воспроизводить свой прежний, мирный уклад. Но в Слободском дворце на Технической улице звучали уже не только размеренные голоса преподавателей и гул студенческих голосов, но и стоны раненых – многие помещения были отданы под лазареты, где братьями милосердия трудились больше сотни студентов. Еще в августе – ноябре 1914-го «по обстоятельствам военного времени» из училища выбыло 352 человека – мобилизовывали учащихся младших курсов и преподавателей, многие уходили добровольцами. В 1915-м мобилизаций уже не было, но училище работало для военных нужд на полную мощность. Химическое отделение производило медикаменты, взрывчатые вещества, фосген, в аэродинамической лаборатории создавались и испытывались зажигательные бомбы. Около восьмисот студентов (почти треть от всего количества) работали на оборонных предприятиях, из них почти половина были заняты на снарядных заводах.

Безусловно, самым передовым направлением, в котором работал ИМТУ в те годы, была авиация. Профессор Николай Егорович Жуковский, вошедший в историю как «отец русской авиации», возглавлял теоретические курсы для военных летчиков, которые с 1916-го стали называться Офицерскими; всего на них подготовили 242 пилота. Учениками и соратниками Жуковского в училище были будущие легенды, те, кто в 1920–30-х будет создавать советский авиапром и смежные с ним отрасли, – В. П. Ветчинкин, А. Н. Туполев, А. А. Архангельский, В. Я. Климов, Б. С. Стечкин, А. А. Микулин. Именно в стенах училища был создан один из первых в мире авиатренажеров «Тренитер», причем его авторами были студенты – Иван Рубинский и Константин Ушаков. На всех, кто имел то или иное отношение к авиации, в то время смотрели, как на небожителей. А в стенах ИМТУ тогда рождалась авиация будущего.

Но Андрей Липгарт выбрал другое. На механическом отделении (так до революции именовились факультеты) училища его специальность обозначалась как «Автомобильное дело».

В 1910-х годах профессия шофера стояла, пожалуй, на втором месте после профессии авиатора. Но летчик – это все же слишком «небесно», оторвано от земли, чересчур близко к спорту и военному делу. А автомобили уже были привычной, необходимой приметой всех крупных городов. И все же в шоферском деле еще сохранялось немало от раннего, «героического» периода автомобилизма. Профессия считалась мужественной, рискованной, современной, была хорошо оплачиваемой, требовала многих знаний и умений. Да и по техническим характеристикам тогдашние самолеты и автомобили были, считай, близнецами: двигатели мощностью от 20 до 100 лошадиных сил, скорости 90–120 километров в час. Словом, шофер – это почти как летчик, только «земной».

Когда именно Андрей впервые увидел автомобиль, неизвестно. Первая машина – германский «Бенц-Вело» – появилась в Москве еще в 1894-м, и поначалу автомобили отталкивали москвичей своими шумом, «непонятностью» и бензиновой вонью. Особенно возмущались извозчики и владельцы конных выездов, так как машины пугали лошадей. Но в 1910-х уже никто не смотрел на автомобили с пренебрежением или издевкой, никто не называл их «вонючками». Они стали одновременно символами и престижа, и современности владельца, и число их росло с каждым годом: в 1909 году – 264, в 1910-м – 518, в 1911-м – 826… К началу Первой мировой по Москве бегало уже больше двух тысяч авто, из них больше всего было французских (527) и немецких (438) машин. Пальму первенства по популярности держал германский «Бенц», затем шли французский «Ля Бюир» и опять-таки германский «Мерседес». А на карте Москвы уже появились полноценные «автомобильные» улицы, где размещались крупнейшие автосалоны и магазины запчастей, – Большая Дмитровка, Мясницкая, Большая Ордынка; с 1910 года на Кузнецком Мосту действовал Московский клуб автомобилистов…

Что именно привлекло мальчика, а затем подростка и юношу в той легковой машине, которую он впервые увидел на московской мостовой?.. Скорость? Мощь? Современность? Красота? Все это вместе? Что это была за машина, кем был ее владелец – может быть, кто-нибудь из богатых спортсменов ОЛЛСа?.. В точности мы этого не узнаем. Зато известно, что в ИМТУ Липгарт встретился с человеком, который впоследствии сыграл очень важную роль в его жизни.

Профессор Николай Романович Брилинг (его фамилия часто пишется с двумя «л», но это ошибка) изначально звался Максимилианом-Николаем и происходил из такого же, как Липгарты, прибалтийского немецкого рода. Более того, свойство связывало его с родственными Липгартам Пельтцерами: родной брат Брилинга Сергей был женат на Анне-Софии-Елене Пельтцер. Но вряд ли новоиспеченного студента привлекло в преподавателе дальнее с ним родство, гораздо важнее было то, что к середине 1910-х Брилинг по праву считался ведущим русским специалистом по двигателям внутреннего сгорания.

Правда, его путь в науку оказался тесно сплетенным с политикой, и причиной тому стали опять-таки родственные связи. В 1889-м бедный студент второго курса Брилинг женился на Софье Евгеньевне Арманд, представительнице богатого московского купеческого рода, кстати, внесшего огромный вклад в развитие московского футбола. Спустя четыре года за ее брата Александра Евгеньевича вышла замуж француженка Инесса д’Эрбанвилль; благодаря ей в семье возникла отчетливая «политическая» нотка, и в 1899-м Брилинг был арестован и на год выслан в Уфимскую губернию за распространение газеты «Искра». В 1902-м его арестовали вторично, после чего студент выехал для продолжения образования в Германию; затем последовал третий арест и очередной переезд в Дрезден, где в 1906-м Брилинг окончил техническое училище, а затем наконец-то и признавшее блудного сына ИМТУ.

Однако все эти перипетии не мешали Брилингу быстро вырастать в выдающегося ученого мирового уровня – его увлечение политикой шло как бы параллельно с научной деятельностью и нисколько ей не мешало; по счастью, и руководству ИМТУ хватало ума ценить своенравного двигателиста-революционера. В стенах московской альма-матер Брилинг преподавал с 1908-го, и разработанный им курс двигателей внутреннего сгорания был обязателен для всех студентов. Если первая его версия, отпечатанная литографским способом, содержала восемь печатных листов, то последняя, вышедшая через четверть века, – уже сорок пять.

В год, когда в ИМТУ начал учиться Андрей Липгарт, 39-летний профессор Брилинг начал чтение еще одного курса лекций – по легким транспортным (читай – автомобильным) двигателям. Тогда же, в 1915-м, Брилингом была создана лаборатория, занимавшаяся проблемами этих двигателей, и из этой маленькой «шинели» вышло все русское и советское двигателестроение, и автомобильное, и авиационное. 14 апреля 1915 года. Брилинг организовал при училище курсы для подготовки шоферов-студентов, выпускники которых отправлялись на фронт в качестве водителей санитарных машин. А 26 мая 1915-го Николай Романович возглавил Автомобильный отдел Всероссийского земского союза, в сущности, приняв под начало все армейское «автомобильное дело»; в роли заведующего курсами его сменил его коллега и соратник Евгений Карлович Мазинг.

На лабораторных занятиях у Брилинга учащиеся имели возможность изучить множество образцов новейших двигателей, купленных в Европе. Пришлось упорно совершенствовать уровень иностранных языков, достигнутый в реальном училище: Брилинг идеально владел английским, немецким и французским и требовал от своих студентов того же – русский специалист обязан быть в курсе всех мировых новинок. Привычка следить за иностранной технической литературой быстро станет для Липгарта нормой, но его основным иностранным так и останется английский.

Много ли было у Брилинга талантливых студентов в те годы? Конечно. Но нет сомнения, что Липгарта опытный ученый, что называется, взял на заметку. «Заметка» эта сработает уже в 1920-х. А пока что к Москве приближались поистине судьбоносные события, на фоне которых даже сломавшая прежний жизненный уклад Великая война станет казаться относительным пустяком…

Февральский переворот 1917-го стал для жителей России «ожидаемой неожиданностью». С одной стороны, копившиеся в обществе противоречия, отсутствие ярких побед на фронтах, инфляция, слухи об измене на самом верху – все это висело в воздухе почти физически ощутимой черной тучей. С другой – промышленность страны полностью перестроилась на военный лад и снабжала фронт всем необходимым, близкий крах Четверного союза был очевиден, и трудности, которые переживала Россия, были несопоставимы с трудностями ее противников. Поэтому известие о перевороте в Петрограде, свержении монархии оказалось для абсолютного большинства жителей страны ошеломляющим. Ошеломляющим – но не катастрофическим. Тому же абсолютному большинству казалось, что из жизни страны просто устранена надоевшая формальность, снят тормоз, замедлявший прогресс; что теперь наступит некое волшебное обновление всех сфер жизни. Не был исключением и ИМТУ – и преподаватели, и студенты приняли переворот с восторгом. Винить сейчас в этом людей того времени неумно: за свою эйфорию и веру в лучшее они заплатили потом страшную цену, каждый свою.

Не прошло и четырех дней после отречения государя, а учебный комитет училища в приветственной телеграмме главе Временного правительства князю Г. Е. Львову сообщал: «Учебная коллегия приветствует в Вашем лице Временное правительство, волею народа взявшее в свои руки управление отныне свободной страною и признаёт его единственной законной властью. Учебная комиссия пребывает в твердой уверенности, что новое правительство доведет войну с внешним врагом до победоносного конца, выражает полную готовность всеми своими силами принять участие в работе государственного строительства освобожденной России». Именно тогда, 6 марта 1917-го, Императорское Московское техническое училище было переименовано в Московское Высшее техническое училище. Так родилось знаменитое впоследствии буквосочетание МВТУ, для которого остряки придумали множество расшифровок – от «Мы вас тут убьем» до «Мать вашу, тубус увели!»… Одновременно была введена должность выборного ректора училища, которую 17 мая занял учитель Брилинга маститый профессор Василий Игнатьевич Гриневецкий, с 1914-го бывший директором ИМТУ.

Взбаламученная, вышедшая из-под контроля, точно пьяная революционная Москва весны 1917-го – и 19-летний Андрей Липгарт… Другой с радостью стал бы «слушать музыку революции», но представить себе героя этой книги в первых рядах битвы за новый мир невозможно. Уже в юности обозначились черты характера Андрея, которые останутся с ним навсегда, и среди них не наблюдалось ни желания перемен ради перемен, ни безоглядной увлеченности любой новизной, ни политического «Чего изволите?». Речи на митингах, кумачовые лозунги, суетливое стремление подстроиться под новые реалии – не его стихия. Он по-прежнему старший мужчина в большой семье, на нем – мать, братья и сестры, и это – главное.

В 1917-м судьба выводит Андрея на первую большую развилку: она зависит от московского уездного воинского начальника. Великая война еще шла, еще перемалывала миллионы жизней, и, сложись обстоятельства по-другому, Липгарт вполне мог бы очутиться на фронте как раз к началу летнего «наступления Керенского». Но его признают лишь годным к нестроевой. В дальнейшем этот факт будет коротко зафиксирован в одной из анкет 1933-го: «Служил ли в старой армии – нет». А пока и самой «старой армии» остаются считаные месяцы истории. К Москве уже подступал второй переворот, октябрьский, который, в отличие от февральского, принес на городские улицы первую большую кровь…

Тяжелые бои между отрядами красногвардейцев и юнкеров продолжались в Москве десять дней. Район МВТУ контролировался большевиками, там они сосредотачивали силы для удара по Алексеевскому военному училищу и кадетским корпусам на другом берегу Яузы. По святыням Кремля били тяжелые орудия, через бульвары и Тверскую протянулись окопы, ночами город освещался лишь заревом пожаров… Только 2 ноября 1917-го власть в городе полностью перешла к красным. Поэт Владислав Ходасевич так вспоминал утро этого дня:

- Семь дней и семь ночей Москва металась

- В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро

- Пускал ей кровь – и, обессилев, к утру

- Восьмого дня она очнулась. Люди

- Повыползли из каменных подвалов

- На улицы. Так, переждав ненастье,

- На задний двор, к широкой луже, крысы

- Опасливой выходят вереницей

- И прочь бегут, когда вблизи на камень

- Последняя спадает с крыши капля…

- К полудню стали собираться кучки.

- Глазели на пробоины в домах,

- На сбитые верхушки башен; молча

- Толпились у дымящихся развалин

- И на стенах следы скользнувших пуль

- Считали. Длинные хвосты тянулись

- У лавок. Проволок обрывки висли

- Над улицами. Битое стекло

- Хрустело под ногами. Желтым оком

- Ноябрьское негреющее солнце

- Смотрело вниз, на постаревших женщин

- И на мужчин небритых. И не кровью,

- Но горькой желчью пахло это утро.

Можно с уверенностью утверждать, что Андрей Липгарт в осенних боях 1917-го, первых боях Гражданской войны, ни с какой стороны не участвовал. Иначе этот факт был бы обязательно отражен в документах, между тем как сухие строки анкеты утверждают: «В февральском и октябрьском переворотах участия не принимал». Как и абсолютное большинство москвичей, Липгарты пережидали кровавую драму дома, молясь о том, чтобы не стать жертвами случайного снаряда или пулеметной очереди. А наступившая затем новая, совсем новая эпоха уже не давала особенного времени на раздумья. К ней нужно было приспосабливаться, жить – или решиться на полный разрыв с ней… Заметим, что некоторые Липгарты – те, у которых были финансовые возможности, прочные связи в Европе, – так и поступили. Но ветвь рода, кровно связанная с Москвой, осталась в ней навсегда.

Первые месяцы новой власти были для москвичей наиболее тяжелыми в бытовом плане. Статус города резко повысился – с марта 1918-го Москва стала столицей России, – и тысячи помещений в городе были опечатаны для нужд бесчисленных правительственных учреждений, переезжавших из Петрограда. Жилье беспорядочно и бессистемно уплотнялось, отдельные квартиры превращались в коммунальные. Вышли из строя водопровод и отопление, и непременной принадлежностью всех квартир стали примитивные, нещадно чадившие печки-«буржуйки», которые топили чем попало – книгами, мебелью, обломками ближайшего забора. Никто больше не вывозил мусор и нечистоты, не чистил тротуары и дворы от снега… «Поддерживать на плаву» каждый отдельный жилой дом пытались домкомы – домовые комитеты, появившиеся еще во время войны; в них избирались жильцы, пользовавшиеся наибольшим доверием и авторитетом. «Андрей состоял в домкоме и постоянно в чем-то помогал жильцам, – вспоминала Татьяна Любомилова. – Случалось, что кто-то терял ключ от комнаты (это уже были коммунальные квартиры), призывался Андрей, и он открывал дверь какой-то отмычкой, заявляя при этом, что нет такого замка, которого бы он не смог открыть».

Раздобыть продовольствие даже по карточкам, введенным еще до революции, стало невозможно. Хлеб выдавали где в количестве четверти фунта, где еще меньше; с рук его можно было купить только у мешочников на вокзалах. Выкручивались как могли: ловили и жарили голубей, подстерегали на улицах крестьян, которые везли на рынки картошку, и заставляли их продавать ее прямо с телег, ездили в провинцию – менять на продукты вещи. Среди москвичей широко распространилось огородничество, и Липгарты не остались в стороне. «В тяжелые годы Андрей с каким-то товарищем посадил огород где-то под Москвой и возил нас с Марусей туда на прополку, – вспоминала Татьяна Любомилова, – и мы для развлечения сопровождали работу декламацией всех стихотворений, которые знали наизусть. Что-то из этого огорода было выкопано на зиму, но не много».

Пройдут годы, и знаменитый автоконструктор Андрей Липгарт будет удивлять друзей и знакомых высочайшим профессионализмом не только в деле создания автомобилей, но и во всем, что связано с огородничеством и особенно цветоводством. Просто увлечением это назвать было сложно – скорее вторым призванием. И вполне возможно, что первые шаги к этому призванию студент-механик сделал именно голодным предлетьем 1918-го, сажая под декламацию младших сестер с трудом добытые лук и картошку…

Впрочем, к этому времени его студенчество было уже весьма относительным – в марте 1918-го в МВТУ поступило постановление Московского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о прекращении учебных занятий с 15 марта. Так начался длительный период противостояния советской власти и училища, свидетелем которого пришлось быть Андрею Липгарту. Появившись в училище после летних каникул, он узнал, что ректор, профессор Гриневецкий, покинул Москву в знак принципиального несогласия с политикой большевиков в области экономики. В начале 1919-го «Вестник Политехнического общества при МВТУ» так описывал обстановку в училище: «Учебные занятия в ТУ идут после нового года еще более вялым темпом, чем до рождественских каникул. Тут сгруппировались все неблагоприятные обстоятельства: необходимость заниматься в неотапливаемом помещении Училища, приостановка трамвая, массовая мобилизация студентов для работы в армии и тыловых учреждениях, недостатки в одежде, обуви, питании как у студентов, так и у преподавателей и т. д.».

А 1 марта 1919-го власть нанесла по МВТУ еще один удар – должности всех профессоров и преподавателей, прослуживших больше десяти лет, враз объявлялись вакантными, замещать их предлагалось по итогам конкурса. И хотя два месяца спустя студенты единогласно переизбрали на те же должности всех уволенных преподавателей, было понятно, что училища в том виде, в котором оно работало раньше, не существует. После осеннего выпуска 1919-го декрет Совнаркома отменил экзамены и дипломы на звание инженера, выпускники этого года получали лишь «увольнительное свидетельство», где отмечался факт окончания МВТУ…

В то время сотни студентов по разным причинам покинули свою альма-матер, не доучившись. Кто-то оформлял отлучку официально, брал академический отпуск, чтобы затем вернуться, но большинство просто не знало, что принесет завтрашний день. Становилось не до занятий, не до теории – нужно было кормить семьи и выживать самому. Последний зачет в предметной книжке студента Липгарта датирован сентябрем 1918-го – он получает «весьма удовлетворительно» за сопромат и берет паузу…

В автобиографических заметках, созданных в разные годы, Липгарт по-разному вспоминал о начале своей трудовой деятельности. В наиболее обстоятельной автобиографии, написанной в апреле 1978-го и многократно им правленной, сказано: «Будучи студентом, работал в различных мастерских по ремонту автомобилей». Краткая автобиография конца 1930-х утверждает уже немного другое: «Работать по найму начал осенью 1918 года, когда поступил в Авторемонтные Мастерские в Москве (Б. Ордынка)». Согласно первому варианту, мастерские были «различные», то есть их было, как минимум, несколько, согласно второму – мастерские одни, и вполне конкретные, на Большой Ордынке… Ясность вносит «Анкета для студентов, подвергающихся проверке», заполненная Липгартом 19 мая 1924-го и хранящаяся ныне в его студенческом личном деле. Пункт 6, подпункт «б» анкеты четко указывает: «Автомастерские МоВИУ», то есть Московского военно-инженерного управления.

Где же располагались эти мастерские? Речь идет о ныне не существующих строениях, стоявших на месте современного офисного комплекса «Легион-1», возведенного в 1998–2005 годах по адресу Большая Ордынка, 40. Ранее там размещался 2-й авторемонтный завод (кстати, делавший пикапы из «Побед» и капитально ремонтировавший такси ГАЗ-21, после чего они получили красные крыши и, соответственно, народное имя «красная шапочка»), а еще раньше, с 1926-го, – первый в Москве автобусный парк, рассчитанный на сто десять автобусов «Лейланд». До революции же там располагалось «Товарищество Покровской мануфактуры» Ивана Лямина, складские помещения которого как нельзя лучше подходили для гаражей.

…17 ноября 1939 года в многотиражке горьковского автозавода «Автозаводец» была напечатана статья Липгарта под примечательным заголовком – «Записки конструктора». Это некий намек на воспоминания, стилизация под дневник: небольшие главки сопровождают проставленные автором даты. Конечно, относиться к этим заметкам как к подлинным дневниковым записям нельзя, но все-таки они дают нам бесценные детали, позволяющие представить обстановку, в которой приходилось работать 20-летнему юноше:

«9 сентября 1918 года. Я работаю слесарем в авторемонтной мастерской в Москве. К нам попадают автомобили всех марок, какие существуют на свете. После войны все они порядочно поистрепались. Приходится разбирать эти старые галоши – “Уайты” и “Мерседесы”, протирать их части керосином, чинить. С невероятными трудностями восстанавливаем мы машины по срочным нарядам военного ведомства и комиссариата продовольствия. Это мое первое знакомство с автомобилями. Разбираясь в различных конструкциях машин, расширяю свой технический кругозор».

Понятно, что в 1919-м «старыми галошами» эти «Уайты» и «Мерседесы» быть не могли – речь шла о грузовых и легковых машинах, попавших в Россию во время Великой войны, то есть лет пять назад максимум; как «старые галоши» они воспринимаются из 1939-го. Есть и деталь, указывающая, кому подчиняются, для кого работают мастерские – для Наркомата по военным и морским делам и Наркомата продовольствия. Это означает стабильную зарплату, но деньги тогда ценились постольку-поскольку, главное паек – спасительный продовольственный паек, позволяющий держать на плаву семью, кормить мать и младших братьев с сестрами. Правда, вызывает недоумение фраза «Это мое первое знакомство с автомобилями»; понятно, что впервые познакомившийся с автомобилями человек не сможет работать в автомастерской в качестве кого бы то ни было, а уж тем более слесаря. Но она, по-видимому, означает то, что Липгарт, соприкасавшийся с автомобилем в МВТУ лишь в качестве учебного пособия, на Ордынке попал сразу в «полевые условия», мог дневать и ночевать с машинами самых разных марок и конструкций, учиться не теоретически, а практически, что называется, на ощупь.

Но главное – из этого отрывка можно почувствовать аромат эпохи. Неотапливаемое, с дырявой крышей здание гаража, заполненное железным хламом. Несчастные, искалеченные автотрупы, прошедшие сотни верст по самым невероятным дорогам, раскуроченные дезертирами, разбитые в авариях, разукомплектованные для ремонта других машин… Ковыряясь в нутре какого-нибудь полумертвого НАГа или «Даррака», Андрей чувствует почти физическую жалость к этому умному, сложному механизму, призванному служить человеку. И радуется, когда удается вылечить машину, вновь заставить ее дышать, ездить – поставить ее на колеса, помочь заново жить. Именно тогда он начинает воспринимать автомобиль почти как живое существо. Машина навсегда перестает быть для него просто набором деталей, «тачкой», как пренебрежительно называли их в Америке. В каждую из них были вложены чья-то фантазия, ум, бессонные ночи, многие из них были настоящими произведениями искусства…

Интересно, что во время работы в этих мастерских Липгарт обзавелся собственным транспортом. Это следует из воспоминаний его соседки по Дурперу Е. А. Уткиной: «В то тяжелое время даже мне была заметна увлеченность Андрея машинами. Из всякого лома он своими руками собрал мотоцикл на трех колесах. Только вместо люльки над боковым колесом у него была укреплена деревянная платформа, на которую он охотно сажал нас, дворовых ребят, когда мы встречали его в переулке при возвращении домой. Он бережно вез нас во двор на платформе этого мотоцикла». Соседке вторит сестра Татьяна: «Когда Андрей работал в гараже и приезжал домой на машине или мотоцикле, мы с криками “Дрюля едет!” бросались навстречу и он катал или подвозил к дому».

Все правильно – жизнь жительствует, старики стареют, молодые растут, а в молодости любые тяготы переносятся легче, с годами удивляешься – да были ли они вообще?.. И так явственно представляется юноша в промасленной, пахнущей бензином спецовке, чей самодельный мотоцикл с деревянной платформой тарахтит под уклон по Яузскому бульвару…

Вернемся к «Автозаводцу» 1939-го, материалу «Записки конструктора»: «5 июля 1919 года. Теперь я уже не слесарь, а механик. Все больше и больше интересуюсь конструкциями машин. Разбираюсь, какая лучше, какая хуже». Тоже симптоматичное признание. Интерес молодого человека к принципам устройства автомобиля растет, он уже видит плюсы одной схемы и минусы другой, анализирует. И начальство ценит молодого слесаря, повышает его до механика.

Между тем автобиография подбрасывает следующую загадку. «В мастерских работал до осени 1920 года, когда заболел тифом, – утверждает Липгарт. – После болезни был призван в Красную Армию. Служил в Первом запасном телеграфно-телефонном батальоне в Москве (Сокольники) красноармейцем, фактически был механиком гаража». Но стоит заглянуть в военный билет Липгарта А. А., оформленный в 1948-м, и мы узнаем, что Сокольнический райвоенкомат призвал его по мобилизации 16 апреля 1920 года, а никак не осенью. Службу Андрей действительно проходил в 1-м запасном телеграфно-телефонном батальоне на должности «шофер, автомеханик гаража» и был уволен в запас 20 сентября того же года. Почему так мало – всего четыре месяца?.. Льготы лицам с незаконченным высшим образованием в Красной армии тех лет не полагалось, так быстро комиссовать могли в единственном случае – по болезни. Так что в памяти Андрея два события попросту поменялись местами: не сначала он переболел тифом, а потом был призван в РККА, а наоборот – именно тиф и стал причиной его скорой демобилизации…

Вторая серьезнейшая развилка на пути судьбы тоже миновала благополучно. Ведь в стране бушевала страшная Гражданская война, и миллионы людей, попавших по призыву в Красную армию, вынуждены были скрещивать оружие со своими же, русскими. Лето 1920-го, время службы Андрея Липгарта, – это разгар боев на Западном фронте, советско-польская война, а еще Южный фронт, бои с Врангелем. Кстати, осенью 1919-го 1-й запасной телеграфно-телефонный батальон уже понюхал пороху на обоих этих фронтах. Но – миновало… Миновало, чтобы с разбегу окунуть в облако тифа («Тифос – по-гречески облако, – объяснял лечащий врач Юрию Олеше. – Вы в облаке»).

В этом «облаке», по самым скромным оценкам, в 1918–1920 годах перебывало 25 миллионов жителей страны; брюшной, сыпной и возвратный тиф косил белых и красных, не разбирая политических симпатий. У Липгартов заболели не только Андрей, но и его сестры Наташа, Лена и Маруся. «Как сейчас вижу выздоровевших Марусю и Андрея, худых, изможденных, бледных, остриженных наголо, – вспоминала Татьяна Любомилова. – Андрея потом взяли на поправку в семью наших знакомых Крубичей. Они когда-то летом жили на Егоровой даче. Сам Крубич был зубным врачом, и семья не так уж нуждалась. Сколько времени у них пробыл Андрюша, не помню. Маруся поправилась, и Наташа тоже». А вот для 18-летней Елены болезнь оказалась роковой, тиф ее не пощадил. Уже в 1925-м умрет от тифа и 29-летняя Наталья Липгарт…

После выздоровления в судьбе красноармейца Липгарта снова возникает МВТУ. В «Заметках конструктора» об этом сказано так: «13 декабря 1921 года. Твердо решил закончить образование. Учусь и работаю. Днем – на лекциях, вечером – в мастерской». Но, согласно автобиографии, в вуз Липгарт вернулся «в начале 1921 года», причем не просто вернулся, а был откомандирован. То же и в поздней автобиографии 1978-го: «Из РККА в 1920 году был откомандирован на основании имевшегося Постановления СТО в МВТУ для окончания образования». И, наконец, сомнения разрешает текст ныне хранящегося в Центральном архиве Москвы заявления, поданного Андреем на имя ректора И. А. Калинникова в апреле 1921-го: «Состоя в настоящее время красноармейцем 1-го запасного телеграфно-телефонного дивизиона, прошу вновь зачислить меня в число студентов вверенного Вам училища и послать в указанный дивизион бумагу о моем откомандировании».

Именно эта строка и дает нам сегодня ключ к пониманию того, почему механик из автомастерской на Большой Ордынке вновь оказался в стенах «технички». В 1921-м как раз началась активная «пролетаризация» советской высшей школы, целью которой, как писал «Вестник рабочих факультетов», было «привлечение в стены этой школы новых кадров студенчества из среды индустриального пролетариата, настоящих пролетариев от станка и верстака, с фабрик, заводов и рудников; дальнейшее расширение этого понятия – видоизменение методов преподавания и окончательное изживание еще имеющейся в высшей школе схоластики». Причем привлекались эти новые кадры именно по принципу командирования, получить такую командировку можно было, допустим, от ЦК РКСМ, ВЦСПС или армии. Главным же критерием командируемого были отнюдь не его способности, а происхождение – пролетарское либо крестьянское.

Спрашивается, при чем же здесь Липгарт, который не состоял ни в комсомоле, ни в партии, а происхождение имел по советским меркам весьма сомнительное? Его «индульгенцией» стала как раз армейская служба. Описывая «новое студенчество», А. В. Луначарский подчеркивал, что «это не только студенты, вышедшие из рабочего класса и крестьянства, это в большинстве своем люди, несмотря на свои молодые годы, вынесшие громадный и тягостный опыт. Это молодежь, от ранних ногтей дравшаяся в рядах Красной Армии». «Драться», правда, Андрею нигде не приходилось, но сам факт службы в рядах РККА как бы «искупал вину» его происхождения.

Заметим, что этот период в истории советской высшей школы длился весьма недолго: уже в 1923–1924 годах право поступать в вузы на льготных условиях было предоставлено довольно широкому кругу лиц, начиная с детей профессоров и школьных работников, а к 1924-му пролетаризация уже завершилась. Как стал выглядеть типичный институт после этого, свидетельствуют воспоминания М. Б. Рабиновича: «Если до весны этого года еще часто встречались студенты старого типа, проявлялись прежние нравы, то и дело слышалось обращение “коллега”, то потом все стало меняться… Все чаще появлялись студенты нового облика, и внешнего и внутреннего, враждебно относившиеся к тем, кого они называли “белоподкладочниками”. Студенческие фуражки, тужурки становились редкостью». Липгарт, таким образом, попал в самое зашоренное и жесткое время становления советской высшей школы – в разгар наплыва «товарищей», сменявших «коллег».

В МВТУ это время одновременно было последними годами относительной «свободы», выражавшейся в том, что преподаватели и студенты еще пытались отстаивать свое право на самостоятельность. После того как избранный самими вузовцами ректором профессор В. И. Ясинский не был утвержден в этой должности властью, собрание преподавателей 11 апреля 1921-го известило Ленина о том, что занятия в училище прекращаются в знак протеста. Правительство, как могло, попыталось замять скандал, одной рукой подписав забастовщикам выговор, а другой – пойдя на некоторые уступки им. Но в целом обстановку в училище разрядить так и не удалось. Год спустя, в феврале 1922-го, «Правда» обвинила преподавателей МВТУ в том, что они действуют по указке кадетов-эмигрантов, а симпатии преподавателей и студентов по отношению к новому ректору И. А. Тищенко раскололи вуз надвое. 18 февраля 1922-го двухтысячное собрание студентов после шестичасовых дебатов вынесло резолюцию, осуждающую новую забастовку профессуры: «Избранные профессурой методы борьбы при настоящих условиях в виде отсрочки начала занятий и перерыва таковых являются вредными для студенчества, и потому собрание просит профессорскую коллегию в ближайшее же время приступить к работе». Ленин же через три дня в письме Каменеву и Сталину предложил по итогам училищных событий «уволить 20–40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и ударить сильно»…

Ударили действительно сильно: осенью 1922-го ГПУ арестовало множество преподавателей, а Н. Р. Брилинга, В. В. Зворыкина, В. И. Ясинского, И. И. Куколевского, П. И. Пальчинского приговорили к высылке из страны (позднее для некоторых эту меру отменили); тогда же начался переход курсовых организаций студентов под контроль коммунистов, а весной 1924-го новый секретарь бюро общевузовской ячейки РКП(б) Маленков провел в училище «чистку». Модное тогда слово означало капитальную перетряску аппарата какого-либо учреждения с проверкой «под микроскопом» всех сотрудников и увольнением неблагонадежных, причем критерии могли быть самыми разными. Метла мела безжалостно, и не только в МВТУ. Объяснялась необходимость студенческих «чисток» «чрезмерным переполнением высших учебных заведений РСФСР и невозможностью обеспечить нормальный ход учебы», и во многом это действительно было так – технических специалистов в стране стало столько, что их некуда было трудоустраивать. Но подоплека была иной: били прежде всего по «старым студентам», которые «брякают “господами”, “коллегами”, целуют ручки», то есть сохраняют традиции прежнего инженерного корпуса. «Вычищали» и тех, у кого была академическая неуспеваемость, отсутствовал рабочий стаж, но главное – тех, кто относился к «непролетарской среде».

Не миновало бдительное око и Липгарта, и его личное дело ныне хранит напечатанную на дрянной серой бумаге и заполненную 19 мая 1924-го «Анкету для студентов, подвергающихся проверке». Подзаголовок сурово подчеркивает, что анкета «заполняется лично в присутствии работников Комиссии» – видимо, проверщики наблюдали, достаточно ли уверенно пишет проверяемый, не задумывается ли мучительно над той или иной графой. Но в тот раз все прошло хорошо, да и в целом вся эта опасная (а подчас и смертельно опасная) круговерть начала 1920-х Липгарта миновала. Восстановившись в МВТУ как раз во взрывоопасном апреле 1921-го (резолюция ректора «Зачислить» на его прошении датирована 24 апреля), он благополучно окончил мехфак 15 июня 1925-го – то есть не был «вычищен», невзирая на отсутствие членских билетов чего бы то ни было и непролетарское происхождение. Случайность? Везение?..

Скажем так – уцелеть в первой, крайне опасной волне «чисток» 1920-х студенту Липгарту помогли сразу несколько обстоятельств. Во-первых, в вуз он пришел (точнее, вернулся) по командировке от армии, во-вторых, у него за плечами было два года работы в автомастерских – самого что ни на есть пролетарского труда. В-третьих, никаких признаков «буржуазности» за ним не водилось – напротив, 28 февраля 1923-го он вынужден был просить освободить его от платы за обучение («Средством существования моей семьи является жалованье матери, за февраль равное 627 рублям, на которое существуют, помимо ее самой и меня, еще и три моих сестры, из которых две несовершеннолетние, а одна больная туберкулезом позвоночника»). А в-четвертых, Липгарт чрезвычайно рано, еще в юности, понял для себя одну важную вещь: пытаться выстроить свою судьбу, основываясь на сиюминутных симпатиях и антипатиях Советской власти, – дело крайне рискованное и неблагодарное. Да, по большому счету ему, как человеку, никогда и не были интересны все эти игры власть имущих, пытающихся занять местечко получше и вернее угадать очередной изгиб генеральной линии. С молодости Липгарт был человеком дела, а не фразы. Именно эта брезгливость практика, инстинктивно сторонящегося любой ненужной шумихи, любой суеты, уберегла его и от членства в, казалось бы, обязательных в ранней Советской России организациях, именно она привела его к простым и тяжелым, но по своей сути чистым делам и занятиям – работе в мастерской, армейской службе. И потому в 1925-м, оканчивая МВТУ, внук фабриканта и сын бухгалтера Андрей Липгарт с полным на то основанием мог сказать о себе словами воинской присяги, которую он принимал пять лет назад: «Я – сын трудового народа».

Так и выстраивалась вся его дальнейшая судьба.

Глава вторая. От нами до газа (1925–1933)

Место будущей работы вчерашнего выпускника МВТУ к 1925-му существовало уже четыре года и тоже имело прямое отношение к «техничке». Началось все 16 октября 1918-го, когда при Всероссийском совете народного хозяйства (ВСНХ) было решено создать несколько «автомобильных лабораторий»; со временем, как водится, грандиозные планы изменились, и в документе от 6 ноября речь шла уже об одной такой лаборатории, в штат которой вошли заведующий, его помощник-заместитель, лаборант-специалист, завделопроизводством и чертежник-конструктор. Это скромное хозяйство, поселившееся в недостроенной библиотеке МВТУ на Вознесенской улице, скрылось за увесистой аббревиатурой НАЛ (Научная автомобильная лаборатория), а ее заведующим назначили уже знакомого нам Николая Романовича Брилинга. К тому времени он, подобно многим хозяйственникам поздней имперской России, плавно перешел в ту же сферу России раннесоветской, став заместителем председателя созданной при ВСНХ Центральной автомобильной секции – органа, ведавшего в РСФСР всем, что касалось автомобилей, их ремонта и запчастей. Правда, неприкасаемым это его не сделало, в 1922-м, как мы помним, Брилинг был арестован в ходе «чистки» МВТУ и приговорен к высылке за границу, но затем приговор в его отношении был отменен; возможно, сработало прежнее революционное прошлое профессора и его семейные связи с Инессой Арманд.

Но, так или иначе, деятельная душа Брилинга по-прежнему лежала не к чиновничьей работе, а к практике. НАЛ, во многом хранившая дух и традиции прежней «технички» и укомплектованная ее бывшими сотрудниками, быстро стала его любимым детищем и 14 марта 1921-го была развернута в отдельный Научный автомоторный институт (НАМИ) – «мозговой центр» всего, связанного с транспортом и его двигателями. Семь лабораторий – автомобильная, легких двигателей, тяжелых двигателей, тракторов, мотоциклов, зимнего автотранспорта и термодинамическая, 65 человек. Туда-то 1 июля 1925-го и пришел по приглашению Брилинга 27-летний к тому времени Андрей Липгарт. Его должность именовалась «чертежник-конструктор» – это значило, что руководство НАМИ заранее видело в нем большой потенциал, предполагало наличие конструкторской жилки.

Новым рабочим адресом Липгарта стала Салтыковская улица (ныне Проектируемый проезд № 6334) – там НАМИ квартировал с 1923-го. Район был продолжением эмвэтэушных владений, выходивших на Яузу, но сто лет назад выглядел совершенно иначе, нежели теперь. Нынешняя набережная Академика Туполева тогда четко делилась Салтыковской улицей на Разумовскую и Салтыковскую набережные, а сама улица плавно переходила в мост, перекинутый через Яузу, на Самокатную; река была много мельче и у́же нынешней, застройка улицы – во многом хаотичной, и дом № 5, где помещался институт, ничем не выделялся на общем фоне – серый, двухэтажный, с полуподвалом, без всяких украшений на фасаде, со скучным рядом натыканных друг за другом окон-щелей.