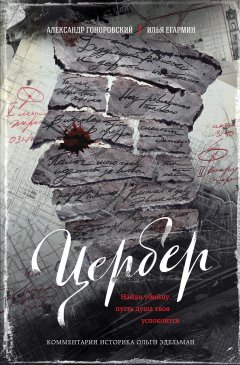

Читать онлайн Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится

- Автор: Александр Гоноровский, Илья Егармин

- Жанр: Исторические детективы, Современная русская литература

© Гоноровский Александр Александрович, Егармин Илья Николаевич, текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

- Где ж ты, милая моя?

- Твой платок цветастый где?

- Где ж ты, милая моя?

- Я скучаю по тебе.

- Улетел тот голубок,

- Что крылами нас хранил.

- Улетел тот голубок.

- В сердце нету больше сил.

- Я пойду, возьму кистень

- И наделаю делов.

- Я пойду, возьму кистень,

- Раз не слышу твоих слов.

Был мне сон, будто я собака о трёх головах и стою посреди поля, а за мной плоская, как стена, тьма египетская. За стеной крики, гармошка воет. Я же никого через границу эту пропускать не должен. В поле пусто. Всё живое от страха разбежалось. А тут ещё я со своими мордами. Ноги-брёвна от росы мокрые. Смотрю шестью глазами своими, и такая тоска меня берёт! Всё имя её вспомнить пытаюсь – и не могу. И живу лишь одной надеждой, что она снова пройдёт мимо.

«Цербер и Эвридика»

Мы умрём. Ах, как славно мы умрём!

Александр Одоевский, поэт

декабрь 1825 – март 1826

Генерал Бенкендорф подумал о несомненной пользе доносов. После декабрьского мятежа минуло уже три месяца. Но доносов в Петербурге стало больше, чем любовных писем. В них было всё – от желания продвинуться по службе до надежды, что именно ты, блоха божия, определишь судьбу России. Как же сладостно и необычно желание владеть миром при помощи листа бумаги и гусиного пера! Бенкендорфу впервые пришло на ум, что доносы уже управляют государством. Иначе как отнестись к душной допросной комнате, к странной череде достойных и лично ему знакомых лиц, которых он видел на балах, на плацу, в приёмной государя?

В пасмурной зале в изразцовой печи потрескивал огонь. Долговязый истопник с медным лицом, в жёстком толстой кожи фартуке, скрипнул чугунной дверцей, бросил в пламя полено.

Бенкендорф расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Взгляд скользил по закапанному воском зелёному сукну стола, по фигурам сидящих в ряд боевых генералов – членов следственной комиссии. Во главе – белый пухлый розовощёкий старик, военный министр Татищев. Лицо доброе и растерянное. Таким оно становилось, когда Татищев тревожился о своём недуге. Бенкендорф это знал. Татищеву стало трудно мочиться. Иногда прямо посреди допроса он вставал и уходил облегчить мочевой пузырь. Это расстраивало допрашиваемых. Из-за обманчиво доброго лица они искали в Татищеве сочувствия и покровительства.

Мятежники говорили охотно. Протокола никто не вёл. Только откровенно скучавший флигель-адъютант Адлерберг делал короткие записи в журнале заседаний. После допроса мятежники сами заполняли допросные листы.

Первым к вечернему допросу был доставлен подполковник Поджио. За полгода до мятежа он ушёл в отставку и жил в имении матери. Она хворала и не хотела отпускать от себя сына.

– Глава Южного общества[1] полковник Пестель предлагал введение республиканского правления, а также истребление государя и всей императорской фамилии. – Поджио говорил спокойно, не врал, не юлил. – В разговоре со мною сосчитал по пальцам число жертв, включая детей и особ женского пола.

– Сколько же вышло? – поинтересовался Бенкендорф.

– Не помню, – просто ответил Поджио. – Но я был с ним согласен.

«Двадцать три… Двадцать четыре… Двадцать пять…» – всплыло вдруг в памяти Бенкендорфа. В дрожащем свете факелов ротмистр Конногвардейского полка барон Каульбарс считал трупы. Ночью, после восстания, солдаты таскали убитых с Сенатской площади и складывали у забора. За ним поднимался над Петербургом чёрный скелет недостроенного Исаакия.

– Тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть… – голос барона звенел от холода.

– Поспешай! – крикнул солдатам стоявший рядом с бароном прапорщик, имени которого Бенкендорф не знал. – К рассвету чтоб ни одного на площади не осталось!

Двое солдат подтащили раскинувшийся окоченевший труп гвардейца с тёмной раной на груди…

– По ближним дворам пройтись следует, – сказал барон. – Может, там кто…

– Рыскаем, словно грибы в темноте ищем, – недовольно ответил прапорщик.

На допрос пригласили капитана Нелетова. Совсем юнец, с пушком над верхней губой и ещё румяными от мороза ушами. Нелетов не был преступником. Сам пришёл. В его рассказе сквозила еле уловимая радость, что вот он здесь и сейчас изобличает, помогает восстановить справедливость.

– После смерти императора Александра Павловича, – голос Нелетова отдавался под сумрачными сводами, – среди солдат был распущен ложный слух, что цесаревича Константина намеренно лишили законного престолонаследования. О том, что заговорщики хотят обманом вывести гвардию из казарм, я предупредил своего начальника полковника Шебеку за три дня. Четырнадцатого декабря на Сенатскую площадь не выходил. Слышал только, что убили генерал-губернатора Милорадовича и что мятеж к вечеру был подавлен картечью.

– Можете назвать имена известных вам заговорщиков? – спросил Татищев.

– Могу, ваше высокопревосходительство.

– Пятьдесят пять… Пятьдесят шесть… Пятьдесят семь… – барон Каульбарс не заметил подошедшего Бенкендорфа.

Трупы лежали в несколько рядов.

Один из мертвецов сел, обхватив руками голову.

– Лекаря сюда! – крикнул барон и добавил тихо: – Пятьдесят шесть.

– Все здесь? – спросил прапорщик.

– Так точно, все… – глухо донеслось из темноты…

– План истребления монарха нашего Александра Павловича и всей императорской фамилии не нашёл поддержки в Северном обществе, – говорил следующий допрашиваемый, Никита Муравьёв. – Мы считали, что власть, обагрённая кровью, будет посрамлена в общественном мнении…

– Стройсь! – ломким на морозе голосом скомандовал прапорщик.

Мимо Бенкендорфа сквозь снег спешили озябшие солдаты. Их глаза радостно блестели. Трудная ночь подходила к концу. Можно отправиться в казарму и делать то, что и положено солдату в сильном государстве, – есть и спать.

Последней в ряду мёртвых лежала девушка в лёгкой шубке, с удивлённо распахнутыми глазами. Казалось, она только вышла из дома навстречу свежей морозной ночи. На зрачки падали снежинки.

Барон негнущимися пальцами ухватил из табакерки щепотку. Вышиб табаком слезу. Растёр нос. Протянул табакерку товарищу:

– В России всё одно: либо кровь, либо воровство.

– А то и всё разом, – отозвался прапорщик.

Бенкендорф подумал, что за допущение подобных бесед нужно сделать внушение барону, но после запамятовал.

После допроса капитан Нелетов направился домой. Ещё встречались редкие запоздавшие прохожие. Их тени появлялись и исчезали в пятнах фонарного света. Нелетов шёл пружинящим, почти строевым шагом, плотно ставя подошву сапога в снег. Он собирался купить матери леденец, но время ушло, и лавки давно были закрыты. Нелетов назвал всех заговорщиков – и даже больше. Досталось и невиновному капитану Кислицыну, которого он просто терпеть не мог. Кислицын вечно насмехался над ним, над его выправкой и мнением о строении государства. Нелетов не то чтобы оговорил Кислицына нарочно. Его фамилия просто вырвалась сама собой. Он хотел было вернуть её назад, сказать, что оговорился, но следственная комиссия смотрела строго и уже ожидала следующее имя. Было неловко. Да. Но ничего не поделаешь, раз так. Разберутся как-нибудь, решил Нелетов и взлетел в воздух. Его ноги болтались в полуметре над снежной мостовой. Мыслей не случилось. Лишь перехватило дыхание. Капитан Нелетов пребольно стукнулся всем телом о сани и потерял сознание.

Сено во рту, в носу, в глазах. Капитан Нелетов пришёл в себя. Болели голова и грудь, должно быть, он сломал ребро. Руки и ноги его были связаны.

По снегу скрипели полозья.

Рядом на санях сидело огромное, похожее на камень под медным всадником существо. Оно было настолько велико, что закрывало от Нелетова весь Петербург.

– Что со мной? – прошептал Нелетов.

Каждое слово отдавалось болью в груди.

– Ку-да вы ме-ня?

Ответа не было.

март 1826

В полутьме комнаты синел прямоугольник окна. Мартовский Петербург неохотно наполнялся светом. Молчали фонари. Бежала под рыхлым льдом Нева.

Александр Карлович Бошняк не спал. Ему было бездумно и легко. Тридцати девяти лет, с неширокими плечами, длинными жилистыми руками, за которые ещё в пажеском корпусе был прозван Долгоруким, он производил впечатление человека замкнутого в своих мыслях и интересах. Бошняк представлялся как ботаник-любитель. Он легче общался с растениями, чем с людьми. Ещё он мог складывать в уме семизначные числа. Но это не производило впечатления на дам. Им было трудно проверить результат.

Александр Карлович почувствовал рядом лёгкое движение и вспомнил, что в постели не один.

Её звали Каролина Собаньская. Дочь польского литератора и масона, спешно выданная замуж за одесского негоцианта, она вскоре оказалась на содержании графа Ивана Осиповича Витта – боевого генерала и шпиона, который служил не только в российской армии, но и в войсках Наполеона. Каролина ничуть не стеснялась своего нынешнего положения. Бошняк, находясь под началом Витта, знал её давно, но прошлым летом в Одессе, на балу, устроенном графиней Воронцовой, случилась мазурка. Глупый танец. Все танцы глупы. Пародия на природу. Нечто подобное можно наблюдать у журавлей и лягушек. Она смотрела, словно метила из пистолета ему между глаз. Обыкновенные женщины так не смотрят. Не зря в Одессе её прозвали Демоном.

Они сбежали с бала, взяли лихача. Сверкала ночь. Ёрзал перед глазами драный сюртук извозчика. Лёгкий хмель туманил голову. И совсем близко были губы Каролины. Она облизнула их. И тогда он будто невзначай коснулся её пальцев. Он думал, что она не заметила. Но Каролина посмотрела строго:

– Ну что же вы, Саша?

Тогда она впервые назвала его Сашей. И позволила себя поцеловать.

Это было странно. Он не доверял ей. Считал, что она чересчур умна, чтобы быть преданной, и слишком расчётлива, чтобы просто так заметить его.

И теперь не мог отделаться от ощущения, что, лёжа рядом с ним, Каролина смотрит на него сквозь закрытые веки, и не знал, куда деться от этого взгляда.

Её губы сложились в еле заметную улыбку.

– Жарко, – проговорила лениво. – В Петербурге холод, а мне жарко.

У неё был крупный с горбинкой нос, чуть раскосые, смело сверкающие глаза. Бошняк не раз пробовал нарисовать её, но всегда выходило другое лицо.

– Вы любите меня? – спросил Бошняк.

И тут же пожалел о своём вопросе.

– Саша-Саша, – Каролина провела пальцем по кончику его носа, губам, подбородку. – Я и сама не ведаю. Мне с вами хорошо и спокойно…

Она говорила с еле заметным акцентом, растягивала и выдыхала звуки его имени. И оно растворялось. Становилось чужим.

– Со мной спокойнее, чем с графом? – спросил Бошняк.

– Да, – улыбнулась Каролина.

– Чем же я лучше его? – Бошняку нравилась лёгкость этого пустячного разговора.

– В одном он определённо вам уступает, – Каролина перестала улыбаться. – Он знает обо мне больше, чем вы можете себе представить.

За Невой проступали очертания крыш.

Каролина потянулась, хрустнула косточкой и пожелала вернуть беззаботное настроение:

– Я прочитала вашу книгу «Дневные записки путешествия А. Бошняка в разные области западной и полуденной России, в 1815 году».

– Вы же скверно читаете по-русски, – улыбнулся Бошняк. – И что же? Вам понравилось?

– Нет. Но я горда уже тем, что запомнила название. И я поняла две вещи. Вы любите Россию почти так же, как я люблю Польшу. И ещё: вы очень нудный и увлечены ботаникой больше, чем мной.

Каролина приподнялась на локте, сорочка сползла с её плеча. Она быстро поцеловала Бошняка в губы и откинулась на подушку:

– Скоро маскарад. Вы знали?

– Что за маскарад?

– Весенний. В масках можно не таясь ходить средь толпы…

– Я не хочу таиться, – сказал Бошняк. – Я должен поговорить с графом. Я умею быть убедительным.

Каролина посмотрела на него, как учитель смотрит на нерадивого ученика. Бошняк очень не любил этот взгляд.

– Желаете на дуэли погибнуть? – спокойно спросила она и продолжила, будто в который раз повторяла одно и то же. – Он и так узнает. Непременно узнает. Но если отношения наши не будут преданы огласке, всё может пройти тихо.

– Пройти? – переспросил Бошняк.

– Да, – ответила Каролина.

Предрассветную тишину улиц нарушил стук копыт. Вдоль угрюмых фасадов и зелёных бронзовых львов, мимо чадящих масляных фонарей бежала чёрная казённая карета. Сонный будочник проводил экипаж равнодушным взглядом и снова опустил веки.

Разбрызгивая грязный снег, экипаж повернул к дому Бошняка и остановился у парадного. Из кареты не торопясь выбрались фельдъегерь и двое солдат. Скрипя холодными сапогами, направились к двери.

Услышав звук подъехавшего экипажа, Каролина откинула одеяло и легко подбежала к окну.

– Как некстати, – сказала.

Бошняк уловил беспокойство в её глазах.

С лестницы донеслись гулкие шаги. Скоро раздался настойчивый стук в дверь.

Было слышно, как лакей Фролка поворачивает ключ, гремит засовом, впускает людей в переднюю.

– Коллежский советник Александр Бошняк здесь проживает? – голос, казалось, был занесён снегом.

– Как доложить… прикажете? – неуверенно осведомился Фролка.

– Фельдъегерь Блинков с предписанием на арест и сопровождение в Петропавловскую крепость.

Каролина с удивлением подняла бровь.

– Не беспокойтесь, это не за вами, – улыбнулся Бошняк.

Всегда было трудно понять, шутит он или серьёзен.

В комнате возник Блинков – щуплый, заснеженный, с честными спокойными глазами. Голова у него была крохотной и твёрдой, как грецкий орех.

Позади Блинкова топтались два конвоира. Таращились на стоящую у окна Каролину. Рассвет бесстыдно проникал сквозь тонкую ткань её рубашки. Но это ничуть не смущало ни её, ни Бошняка, который вместе с солдатами любовался её красотой.

– По какому обвинению арест? – не сразу спросил Бошняк.

– Не могу знать, ваше благородие, – вежливо ответил Блинков. – Вы подымайтесь живее, у меня ещё три адреса.

Каролина с любопытством смотрела, как Бошняк не торопясь встаёт, как Фролка приносит таз, полотенце, кувшин с подогретой водой.

С сапог конвоя натекли лужи. Но Блинков уже не выказывал нетерпения. Он всегда позволял арестованным не торопясь проститься со свободой. Блинков находил в ожидании важную паузу, которая непременно должна была разделить обычную жизнь человека и его путь от крепости до каторги.

Наконец Бошняк, в чистом сюртуке, причёсанный и пахнущий одеколоном, подошёл к Каролине, наклонился и поцеловал в лоб.

– Даст бог, скоро вернусь, – сказал он.

Солдаты ухмыльнулись.

– Вон пошли! – прикрикнул на них Блинков.

Фельдъегерь вышел вслед за солдатами.

– Ступайте, Саша, – сказала Каролина.

Бошняк всё ещё стоял рядом, ждал, что она скажет ещё что-нибудь. Но Каролина повернулась к окну и стала смотреть на светлый невский лёд.

Бошняк направился в переднюю. Натянул сапоги, толстую зимнюю дорогого сукна шинель. Солдаты взяли его под руки.

– Сам, – сказал он.

Провожаемый растерянным взглядом Фролки, Бошняк вышел.

На улице он глубоко вздохнул, прогоняя остатки сна, поёжился и подумал, что на родной его Херсонщине климат не в пример мягче. Блинков открыл хлипкую дверцу. Поставив ногу на ступеньку, Бошняк взглянул на своё окно. Занавеска была отодвинута, но Каролина исчезла.

Бошняк забрался в экипаж, кучер хлестнул коней. Карета побежала по сонным улицам. Колёса ломали плотный снег. В сером воздухе мерцали фонари, над Невой таял масляный запах ночи.

Поворачивая на Кронверкскую набережную, экипаж чуть не сшиб человека. Капитан Нелетов шёл нетвёрдой походкой, раскинув руки, словно хотел обнять утро. Карета пролетела мимо, чиркнув ободом колеса по его мундиру, но он, казалось, не обратил на это внимания.

– Пьяный, должно, – проговорил один из солдат.

Карета унеслась, эхо копыт разбрелось по неровным кирпичным стенам. Нелетов продолжал идти, сбивчиво дыша, бессмысленно глядя сквозь редеющий воздух.

Впереди темнел караульный пост. Будочник удивлённо посмотрел на идущего и еле успел подхватить его. В руках хилое тело обмякало. Нелетов тяжело опустился на колени. Острый кадык ходил под кожей.

– Спаси меня, голубчик! – слабо выдохнул капитан.

– Да что это с вами, ваше благородие?

Нелетов сорвался на чуть слышную скороговорку:

– Меня… пытали… Ах…

Нелетов упал лицом в снег. Дырявое сукно мундира было густо пропитано кровью. Будто огромный зверь рвал и кусал спину капитана.

Под левой лопаткой торчала рукоять кинжала.

Карета несла Бошняка вдоль дуги Кронверкского пролива. За холодными крышами прорезалась полоска рассвета. Тишина улиц была плотно обложена снегом. Слышался далёкий лай и редкие пьяные крики – распивочные отпускали народ.

В тёмном доме справа по улице блеснул свет. В окне второго этажа женщина с некрасивым бесцветным лицом держала свечу и, отодвинув штору, смотрела на тюремную карету. Она ждала кого-то в своей маленькой, загаженной мухами комнате, где постельное бельё дышало плесенью, где от стены до стены было лишь это любящее, обещавшее беспросветную скуку лицо. Бошняк удивился своему отношению к проявлению чужой любви. Прежде он не замечал за собой подобных мыслей. Может быть, Петербург так влиял на него? С декабря город жил отчуждением и страхом. Люди предпочитали темноту и даже днём собирали вокруг себя островки ночи.

Карета вскарабкалась на мост. Копыта били по мёрзлым доскам.

За мостом загромыхала неровно выложенная булыжником мостовая. Карету трясло.

Остановились у крепостных ворот. Лошади с храпом выпустили пар. Сторожа открыли тяжёлые, стиснутые холодом створы, пропуская карету. Сквозь решётку Бошняк в сером свете утра разглядел крепостной двор – тёмные стены, всаженный в колоду топор, разбросанные по снегу дрова.

Остановились. Глухо заскрипели шаги, отворилась дверь.

– Прибыли, ваше благородие, – сказал Блинков.

Бошняк спрыгнул на серый от дыма снег.

Блинков с силой потянул на себя сырую забухшую дверь, и они оказались в небольшой комнате с выбеленными стенами.

– Ожидайте-с, – сказал фельдъегерь.

Бошняк остался с солдатами. Низкий сводчатый потолок, деревянный стол, скамья, крошечное окно… Ни дать ни взять монашеская келья. Было душно. Пахло уютной несвободой. Бошняк посчитал, что если не открыть дверь, то воздуха ему и солдатам хватит примерно на семь минут. Шесть пятьдесят девять, шесть пятьдесят восемь, шесть пятьдесят семь – затикали внутри него часы. Через двенадцать минут в каморке оставалось так же душно и уютно. Солдаты угрелись, и один, что постарше, уснул.

Послышался стук деревяшки по каменным ступеням. Вошёл морщинистый, покрытый шрамами человек. Это был военный комендант Сукин, чьей деревянной ногой пугали детей.

Сонно взглянув на Бошняка, Сукин сказал:

– Я имею высочайшее повеление принять вас и заключить в каземат.

После соблюдения ряда необходимых формальностей Бошняк поступил в ведение помощника коменданта, плац-майора[2] Аникеева. Этот огромный седой усач повёл Бошняка через глухие каменные норы, пока они не повернули в ухоженный коридор с белыми сводчатыми стенами и потолком. Коридор освещался одинокой масляной лампой, его конец терялся в темноте. При входе стояли стол и стул. На столе лежал лист бумаги и огромное, с ладонь, железное кольцо с ключами. По обеим сторонам в нишах располагались двери камер. Плац-майор взял ключи и отпер одну их них:

– Прошу-с.

Бошняк вошёл. Каземат представлял собой вытянутую комнату с грубо сколоченным столом и кроватью. Замызганное окошко смотрело на Неву. Плац-майор затеплил светильник. По стене разбежались тараканьи тени.

– Если надо чего, не стесняйтесь, ваше благородие, – сказал Аникеев и удалился.

Лязгнул запор. Удаляющиеся шаги плац-майора обратились в стук капель за окном, в завывание ветра, в храп лошадей, тянувших первые экипажи. Сырой морозный день, похожий на вечер, медленно опускался на город по ту сторону стены.

Помещение, наспех переделанное под камеру, было разделено деревянной перегородкой. Пахло свежеструганой доской. Бошняк провёл рукой по занозистой деревяшке. Пальцы нащупали круглое отверстие. Наклонившись, Бошняк заглянул в него и отпрянул от неожиданности. Прямо на него смотрел любопытный глаз.

– Вы кто? – послышался испуганный звонкий голос из-за перегородки.

– А вы? – спросил Бошняк.

– Фабер Илья Алексеевич, прапорщик.

– Бошняк Александр Карлович. Ботаник-любитель.

– За бунт посажены?

Бошняк прошёлся по камере, чтобы разогнать кровь. Под потолком тянулась закопчённая труба печи. У стенки стояла отхожая кадка.

– Давно вас арестовали? – прапорщику не терпелось поговорить. – А я третий месяц… Сегодня вот сюда перевели. Прежний каземат не в пример был просторней и теплей. А тут дышу – и пар изо рта…

Было слышно, как Фабер дышит за деревянной стенкой: хо, хо.

Бошняк снял с себя тяжёлую шинель, аккуратно сложил на краю стола сюртук, а шинель набросил на плечи:

– Были уже на допросе? – спросил Фабер.

– Думаете, следует записаться? – спросил Бошняк.

– На допрос? – Фабер сдержанно хрюкнул от смеха. – Здесь без спроса водят. Меня вот семь раз за три месяца… Спросят всё одно и то же… Будто прошлый раз забыли, что спрашивали. Перед допросом глаза завязывают платком. Некоторых к самому государю возят.

– Были у государя?

– Нет… Что вы? Да я и не заговорщик вовсе. Меня в полку-то несколько дней не было. Венчались с Аглаей Андреевной… Мы с ней мимо Сенатской гуляли. А тут наш полк. Товарищи узнали. Обрадовались. Они не хотели новому государю присягать. Константина Павловича царём требовали. А солдатики думали, что жену его зовут Конституция… Неловко было сразу уходить. Да и весело как-то… Слава богу, голубушку свою отослал. А потом – пушки, картечь… Побежали все. Я тоже… побежал… Знаете, о чём вчера на допросе спросили? О стихах вольнодумных. А я не сознался, что их выучил.

Бошняк вспомнил, как говорил членам Южного общества Лихареву и Давыдову, что вольнодумие никогда не станет основой мятежа, что ничего не выйдет, если не разозлить солдат. Все бунты на Руси питались злостью и пустыми надеждами. А носителем злости всегда был мужик. И если Пестель полагал себя будущим диктатором, он просто обязан был настроить против государя солдат, разозлить их, пообещать им всё, что они только пожелают. Обещать не значит исполнить. Обещания забываются быстро.

Мысль, что в каземате сразу начинаешь думать как бунтовщик, показалась Бошняку забавной.

– Умолкни, ропот малодушный, – принялся декламировать Фабер, —

- Гордись и радуйся, поэт:

- Ты не поник главой послушной

- Перед позором наших лет…

– Это Пушкин. Читали? – строго спросил он.

Бошняк лёг на нары. Читать стихи в казематах представилось ему ещё большей чушью, чем собственные мысли.

– Сколько вам годков, Илья Алексеич? – спросил.

– Осьмнадцать.

– Покаялись?

Фабер ответил не сразу. Слишком прямой и неловкий был вопрос.

– Да… Думал, отпустят. Государь милостив… Он же милостив?.. Ан – не отпустили… А Аглая Андреевна, чистая душа, ждёт… И никто не ведает, что нам за эту вольность присудят. Простят или голову с плеч… Вы как думаете?

Бошняку стал неприятен этот разговор. Он представил, что день за днём будет слышать голос этого беспомощного человека, который ему уже всё о себе рассказал.

– Дождётся вас ваша Аглая Андреевна, – сказал. – Всего-то несколько лет каторги. Потом поселение. Сибирь – место, природой богатое, неизведанное. Ваша жизнь станет полнее и интереснее.

За стеной послышались всхлипы.

Каролина всё ещё сидела в спальне Бошняка – боялась выйти на улицу. Приход фельдъегеря и солдат испугал её. Она думала, что приехали за ней, и всё ещё не могла унять дрожь. Чтобы привести себя в чувство, Каролина поднесла к лицу свой пахнущий лавандой рукав. Оглядела спальню. Тонкое, словно солдатское, одеяло, стены под потолком темны от сырости. Имеет небольшое, но состояние, а снимает квартиру ничем не лучше каземата.

Саша… Таких легко приручить и легко оставить. Каролина понимала, почему тогда в Одессе позволила себя поцеловать. Несмотря на всю чудаковатость, Бошняк был талантлив, начитан. Познания его простирались дальше «Философского словаря» Вольтера и «Методической энциклопедии» Шарля-Жозефа Панкука[3].

Граф Витт был отличной партией, но не умел даже читать.

Саша был внимателен.

– Вам не следует надевать синее платье на бал к графине Воронцовой, – первое, что сказал он во время их знакомства в Одессе, когда Каролина обсуждала свой наряд с графом Виттом.

– Отчего же? – с иронией спросила она.

Поначалу этот совет показался ей дурным тоном.

Граф Витт усмехнулся. Он давно знал о талантах Бошняка всё подмечать.

– На балу будет Раевский, – сказал Бошняк. – Когда он приходит, графиня всегда надевает синее.

– Стало быть, у графини новый роман? – улыбнулась Каролина.

Бошняк нахмурился, только сообразив, что вышла сплетня. Это выглядело очень мило. И Каролина вдруг подумала, что он может быть предан и пойдёт за ней в огонь и воду. Эта мысль была нужна и приятна.

И конечно же, тогда Каролина надела на приём синее.

Взгляд скользил по светлеющему городу, по домам, улицам, постепенно наполнявшимся людьми и повозками. Плечи ощущали изменившееся пространство комнаты. Фролка уже третий раз осведомлялся, «не угодно ли чего-с», но она словно не слышала.

Каролина любила глядеть на колонны, на львов, орлов, фигуры на крышах. Некоторые здания Петербурга так походили на одесские, что Каролине казалось, будто приморский город по самые крыши занесло снегом. Появление в Одессе иностранки с аристократическим воспитанием, её слишком свободные отношения с графом Виттом сделали Каролину объектом всеобщего внимания и осуждения. В Одессе она чувствовала себя раздетой.

В северной столице можно было хотя бы на время затеряться в пёстрой толпе. Сделать вид, что ты одна из многих. Но вскоре Каролина обнаружила, что одесские призраки вместе с ненавязчивым, как тень, присутствием графа Витта переселились в Петербург.

Оставив Фролку наедине с растерянностью, она легко сбежала по лестнице и распахнула дверь.

Солнце на миг раздвинуло снежные облака, заиграло в стёклах зданий. Каролина взяла извозчика, назвала адрес. Пора было вернуться на Вторую линию Васильевского острова. Она была рада, что перед разговором с Виттом у неё будет немного дороги, чтобы окончательно прийти в себя.

Словно следуя её желанию, извозчик оказался пьян. Он долго петлял, прежде чем нашёл верный путь и подкатил к парадному дома купца Вахрамеева.

Дом стоял в плотно заселённом центре Васильевского острова. Город рос быстро. Большие, недавно отстроенные каменные дома, захватившие южный берег, тянулись к северной стороне, давили деревянные лачуги. Между косыми хибарами, укрытыми заборами и чахлыми зимними деревьями, белели пятна пустырей, за которыми начинались болота.

Просторная квартира в пять комнат, где Каролина жила вместе с Иваном Осиповичем Виттом, располагалась на третьем этаже. Стряхивая на ступеньки снег, она поднялась по широкой, застеленной ковром лестнице, дёрнула колокольчик. Осторожно повернулся ключ, высунулся и отступил лакей.

– Что граф? – спросила Каролина.

Лакей склонил голову с редкими волосами.

– Почивать изволят.

Каролина, не раздеваясь, прошла в комнаты. Шторы здесь всегда были опущены. Повсюду царил бордовый полумрак. Каролина не любила свет. Мсье Лаваль, один из лучших врачей северной столицы, сказал, что солнце старит кожу и крадёт у женщин красоту.

Миновав анфиладу парадных комнат, она оказалась в кабинете, где была устроена и спальня. На заваленном бумагами столе стояли пузатая бутыль вина и тарелка с недоеденной курицей. В камине трещали свежие поленья. Граф спал на спине, вытянув руки вдоль тела. Сквозь небольшую щель между портьерами на его лицо падала полоска света.

Граф был смугл. Небольшие усики, бакенбарды, по-юношески густая шевелюра… Он выглядел моложе, чем был, будто умел манипулировать не только людьми, но и временем.

Каролина громко кашлянула, но Витт не пошевелился.

– Граф, проснитесь! – она сняла и бросила перчатки на заваленный бумагами стол.

Витт не реагировал – только зрачки неприятно заходили под веками.

– Граф! – Каролина возвысила голос. – Александра Карловича только что арестовали.

– Уже? – не открывая глаз, отозвался Витт. – А вы как успели узнать?

Каролина поняла, что легко и неосмотрительно выдала себя.

– Вы даже не удивлены, – с досадой проговорила она.

Витт легко спрыгнул с кровати – низкорослый, сухопарый, насмешливый.

– Он ваш подчинённый, и ваш долг вызволить его, – сказала Каролина.

Витт на всю комнату зевнул, подошёл к окну, нарочно отодвинул штору.

– А ведь действительно весна, – задумчиво произнёс он.

– Напишите письмо государю, – сказала Каролина.

Витт усмехнулся.

– Значит, вы всё-таки любите его? – он расправил плечи, хотел потянуться, но передумал. – Пусть сидит.

– Для вас это прекрасная возможность завоевать доверие нового императора, – сказала Каролина.

Граф продолжал смотреть в окно.

– Сделайте это для меня, Иван Осипыч, – тихо и твёрдо произнесла Каролина.

Не оборачиваясь, Витт услышал её удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь, и он остался в тишине. С застывшей улыбкой смотрел в окно. У парадного подъезда мужик в сером армяке сгребал с дороги выпавший снег.

Витт ждал. Он боялся, что вот-вот Каролина выпорхнет на улицу и навсегда покинет их дом. И тогда уже ничего не исправить. Но никто не выходил. Мужик всё так же скрёб снег, дышал на замёрзшие красные руки. Открылась и закрылась дверь в квартире. Чуть слышные шаги раздались со стороны передней. Витт почувствовал, что Каролина стоит у него за спиной, но не обернулся. Ему нужно было выстоять в этом поединке. Он смотрел, как валит снег, слушал шёпот ветра в неплотной раме окна.

Руки Каролины мягко легли ему на плечи.

По проснувшимся улицам гулко стучали повозки, бабы тащили с реки полные вёдра. Из подворотен тянулись нищие. Тренькали колокола. Озябшие псы поднимали морды к небу. Им слышался запах свежего мяса. Немец Херман Хиппель в каморке над своим магазином фейерверков не спал всю ночь. Изобретал новый состав, чтобы расцветить скучное петербургское небо молниями и масонскими знаками. Их сути он не понимал, но этого и не требовалось. Знаки всё равно несли в себе свет тайного слова, чей смысл ускользал вместе со вспышкой. Хиппелю уже давно было сказано, что весенний маскарад из-за продолжения траура по усопшему государю обойдётся без фейерверков. А он всё равно трудился не покладая рук. Потому что больше ничего не умел.

Дома вдоль реки стояли угрюмо – словно не хотели просыпаться, но их силой выставили в утро и бросили как есть. За плотно закрытыми окнами в бледных от снежного света спальнях дотлевали огарки, оседала на ковры копоть бессонницы. Никто не хотел открывать ставни, чтобы вдохнуть синий от холода город.

В это утро только одно окно было распахнуто настежь. Стучало выломанным ставнем о стену. В коридоре старого, выстроенного на шведский манер особняка близ набережной седой, похожий на Пана слуга приложил ухо к двери тёмного дуба. Прислушался.

– Прохор Ильич!

Ответа не последовало. Из-под двери дуло и летел снег. Слуга вошёл в спальню.

Постель подполковника Черемисова была заправлена, одеяло отогнуто аккуратным углом, сверху брошен расписанный листьями и райскими птицами халат. У дышащего ветром окна на плечиках, выпятив грудь с орденами, висел мундир. Из-за него казалось, что подполковник Черемисов исчез не весь. Снежинки плясали на эполетах.

– Господи… – пробормотал слуга.

Он подошёл к окну, глянул вниз. По свежему сугробу от окна к набережной петляла цепочка глубоких следов.

Посреди Невы квартальный надзиратель грыз семечки.

Дыша весенним перегаром, следственный пристав Лавр Петрович Переходов, недавно прибывший из Москвы, смотрел на мёртвое тело Черемисова. Лавр Петрович был розов и гладко выбрит. Застёгнутая шинель сидела на нём, как кожа на барабане. Взгляд выпуклых глаз был властен и суров.

Оставив привычную, пахнущую калачами и печным дымом Москву, Лавр Петрович чувствовал себя как бык на живодёрне. Переходов туда. Переходов сюда. Начальство неизвестно где, и все чего-то хотят. Бесконечные циркуляры и грозные окрики. С Лавром Петровичем были двое агентов наружного сыска – не слишком опрятные и почти одинаковые. Одутловатые лица их горели от мороза.

У проруби, на коленях, в ночной рубахе стоял подполковник Черемисов. Голова его была опущена в воду. Стеклянная корка сдавила хлипкую шею. Подо льдом парил конус ночного колпака.

– Будто увидал чего, – сказал первый ищейка, глядя на труп.

– И обмывать не надо, – второй принялся ковырять в носу. – Мне мужики в трактире сказывали: солдатики, которые после мятежу-то потопли, теперича по всей Неве выныривают. Хвать человека – и на дно.

Первый усмехнулся.

– Врёшь ты всё, лапоть, – сказал. – Больше по кабакам шастай.

– Куда ж больше? – ответил второй и, с опаской поглядывая на Лавра Петровича, прошептал. – Мы с ним сопьёмся совсем.

Лавр Петрович заглянул в прорубь.

– Щёки розовые, – заметил удовлетворённо. Как будто розовые щёки прибавляли радости тому, что случилось с подполковником.

– Даже колпак не слетел, – поддакнул первый ищейка.

Лавр Петрович глядел, как художник смотрит на ещё не завершённую картину:

– Видать, убивец его на колени поставил да головой макнул.

Второй ищейка почесал рот.

К проруби и от неё тянулись следы.

– Один человек к проруби шёл. След глубокий, – продолжал Лавр Петрович. – А рядом с прорубью ещё босые ноги появились. Упирался босой-то. И от проруби один след. И не такой глубокий… Убивец прямо от постели этого горемыку на себе приволок. Большой силы человек. Или злой аки черт…

Лавр Петрович, кряхтя, опустился возле трупа на корточки. И тут же заметил зажатую в руке покойника бумажку. Разогнул Черемисову пальцы. Достал записку. Стаявший снег размыл чернила, но два слова можно было разобрать.

– «…и дерзости ничтожной», – прочёл Лавр Петрович. – Хм… Буковки уж больно неровные… Будто ребёнком писаны…

Он зыркнул на ищеек:

– Чего встали? Тащите.

Ищейки выволокли согнутый в подкову труп, повалили на бок.

Уходящий от проруби след, наполнялся снегом, взбирался на парапет, терялся на лестнице.

– Пряжников! А там что? – Лавр Петрович кивнул на набережную.

Первый ищейка развернул утопленника на спину, наступил ногой ему на грудь.

– Не могу знать, – вытер о себя мокрые руки. – Путаный город… Когда ж домой, в Москву, а, Лавр Петрович?

Второй, крякнув, с трудом вытянул покойнику ноги.

– Уф, – сказал. – Эка ж его скрючило.

Лавр Петрович повернулся к квартальному надзирателю:

– Здесь стой, а мы поглядим, куда убивец пошёл.

– Так я же того, без валенок-с, – сказал квартальный надзиратель.

– Да хоть без портов, – ответил, уходя, Лавр Петрович.

Он поднялся по лестнице, но наверху, на набережной, след оборвался. Послышался барабанный бой. Глухо разлился над Невой колокольный звон.

Лавр Петрович опустился на четвереньки, понюхал снег. Мимо, едва не налетев на него, торопливо прошла баба с двумя тяжёлыми, укрытыми рогожей корзинами.

– Ишь, раскорячился! – сказала по-хозяйски добро и до подбородка высунула язык.

Ноздри Лавра Петровича пришли в движение. Кроме пирогов с визигой[4] дохнуло овчиной бабьего тулупа, репой и чем-то ещё. Так пахла мазь, которой мать в детстве растирала ему ушибленное колено. Лавр Петрович вспомнил тёмную комнату их дома в Кривоколенном переулке, запах воска, окно с заснеженной рябиной, горячие и сухие материнские руки.

Первый ищейка наклонился ко второму:

– Нюхает… Что твоя собака…

– Собака что? Дура, – отозвался второй. – А этот своего не упустит.

Лавр Петрович продвинулся ещё на пару шагов, как вдруг перед глазами его пролетело колесо экипажа. Деревянные спицы крутанулись перед ним, так что он даже смог бы их сосчитать. Запоздало оглушил крик мальчишки-форейтора:

– Поди-и-и!

Лавр Петрович поднялся, отряхнул колени, поглядел в сторону уносящемуся экипажу, покачал головой:

– Петербурх…

Он перебрался на другую сторону набережной. Ищейки держались следом.

– И фалеторы у нас звончей кричат, – сказал второй ищейка.

– Кричи не кричи, всё одно людишек давят, – заметил первый.

Лавр Петрович нырнул в арку, углубился в переулки. Ищейки старались не отставать. Второй сказал, дуя на пальцы:

– Рукам холодно… Да и коленки тож замочил.

– А ты ногами шибче двигай, чтобы пар пошёл, – сказал первый ищейка, наблюдая, как его слова замерзают в воздухе. – Вот и будет тебе тепло.

– Дома-то глянь какие… – сказал второй.

– Как будто кто-то сверху стенами какал, – отозвался первый.

Лавр Петрович бодро шагал через дворы, поглядывая по сторонам. Из углов китайскими криками приветствовали его мартовские коты, из редких окон смотрели коричневые старухи с длинными вязальными спицами. Вокруг Лавра Петровича и ищеек постепенно сжималось кольцо облезлых крыш, звуки улицы перестали быть настоящими.

Лавр Петрович остановился перевести дух. Посреди двора было почти темно. Лавр Петрович посмотрел себе под ноги, на заледеневшие помои.

– Оборвался след, – сказал. – Будто по воздуху полетел.

Преследователи пошли налево, затем направо. Снега здесь почти не было. Словно природа пожалела его для этих мест.

– Здесь мы уже были, – сказал первый ищейка. – Кружит он нас.

– Кто? – спросил второй.

– Дед Пихто, – Лавр Петрович стёр с носа замёрзшие капли.

Лавр Петрович не любил терять чуйку. Тогда он впадал в хандру, пил, потом пел и из гулящих выбирал самую страшную бабу. Потом ходил к Селивёрстову, которого в Москве никто за лекаря не держал, пользовал какие-то горькие настойки, от которых если и болело в паху, то не так сильно, как в печени. Где теперь эта Москва? Может, её вообще нет.

Послышался протяжный скрип. В пристройке с прогнившей крышей открылась игрушечная дверь, и вышел старик. У него была только тряпка на бёдрах. На тряпке при каждом его движении звенели ключи. Их было так много, будто старик носил с собой ключи от всех дверей Петербурга. Рёбра его выпирали сквозь кожу, птичью шею тянула верига[5] с тёмным крестом.

Старик подошёл к Лавру Петровичу.

– Табачком не богат, Лаврушка? – спросил.

– Пряжников, – сказал Лавр Петрович. – Дай ему табаку.

Первый ищейка с опаской подошёл, щёлкнул крышкой табакерки. Старик ухватил костлявыми пальцами щепоть, подмигнул ищейке, с наслаждением втянул табак в заросшую конским волосом ноздрю.

– Ты кто? – спросил Лавр Петрович.

– Я? Мудилок – на пупке узелок.

– Откуда имя моё знаешь, Мудилок?

– Тебя весь Петербург знает, – без улыбки ответил старик.

Ищейки слушали, как Лавр Петрович говорит с пустотой.

Первый ищейка растерянно замер с открытой табакеркой в руке.

– Чего это он? – шёпотом спросил второй.

– Забыл, сколько он вчера выпил? – прошептал первый. – Вот и мерещится всякое.

– Мы тоже вчера того-с. Отчего же нам не видать?

Лавр Петрович растёр схваченные морозом щеки:

– Может, ты и аспида нашего встречал?

– А чего ж – проходил он тут, – старик потянулся к табакерке.

Лавр Петрович отвёл его руку:

– С лица каков?

– Не было у него лица, – сказал старик. – Можа и головы не было.

Лавр Петрович посмотрел строго.

– Как это не было?

Старик ощерил беззубый рот и успел-таки цапнуть новую щепотку из раскрытой табакерки.

Лавр Петрович начал терять терпение:

– Сказывай, куда аспид упорхнул?

Старик жадно втянул табак, закашлял:

– А кто тебе сказал, что упорхнул? Здесь он. Вона – за тобой смотрит.

Лавр Петрович огляделся.

– Только всё одно упустишь, – продолжал старик. – Нюх у тебя щенячий и хватка не та. Настоящие-то псы следом придут.

Старик смотрел, не мигая, в темноту арки.

У правой стены темнота казалось плотнее, будто кто-то стоял, привалившись к сырым кирпичам.

Лавр Петрович выхватил пистолет и пальнул наудачу. Темнота отозвалась выбитым камнем. Ищейки испуганно хлопнули глазами.

Лавр Петрович зашагал под арку. Она спускалась вниз, не имея конца. Эхо шагов множилось, дробилось, словно впереди шёл человек.

– Тут и с огнём хоть глаза выколи, – сказал первый ищейка.

Сквозь арку потянул ветер. Кто-то рядом вздохнул.

– Слышали? – спросил Лавр Петрович.

– Это я, – прохрипел второй ищейка. – Кажись, на речке продуло.

Темнота стала редеть. Сыщики вышли в проулок, который оказался таким тесным, что Лавр Петрович принуждён был двигаться боком. Сосульки с навеса целились в темя.

– Зря мы сюда вперились, – сказал первый ищейка.

– Как старик сказывал, так и идём, – при свете Лавру Петровичу стало не по себе.

Ищейки с удивлением переглянулись.

– Старик – оно канешно… – на всякий случай поддакнул первый.

С крыши метнулась тень.

Рядом с первым ищейкой упала сосулька и, как нож, вошла в мёрзлую землю. Стая чёрных птиц поднялась в небо. Рядом упала вторая сосулька. Третья… Первым побежал Лавр Петрович.

В конце проулка оказалась дыра в стене, возле которой были навалены разломанные кирпичи.

– Все целы? – спросил Лавр Петрович.

– Рукавчик-то мой, – посетовал второй ищейка.

Падающая сосулька распорола ему шинель.

– А чтоб тебя… – Лавр Петрович полез в дыру.

Выбрались на улицу.

– Понастроили, бл… – Лавр Петрович перевёл дух, тщательно отряхнул шинель, проверил, целы ли царские пуговицы с византийским гербом, которые он каждое утро начищал тряпицей.

За Невой полыхнула адмиралтейская игла. С реки доносились весёлые крики и смех. Неподалёку был расчищен каток. Цвиркали о лёд коньки барышень и кавалеров.

Следы обрывались там, где начинался голый лёд катка. Было весело. Слышался поросячий визг. Юноши догоняли барышень, а те тоже куда-то ехали и кружились. Только лица у всех цветом напоминали кирпич. Кому-то не хватало глаз. Кому-то – ноздрей. Прогоняя наваждение, Лавр Петрович протёр глаза и схватил за шиворот летевшего мимо гимназиста. Рожа у гимназиста тоже была не из портретных, белёсые свиные глазки его растерянно хлопали ресницами. Но гимназист дышал тёплым паром, и Лавр Петрович успокоился.

– Давно вы здесь? – спросил он.

Гимназист испуганно смотрел, не понимая, чего от него хотят.

– Катаетесь давно? – нахмурился Лавр Петрович.

Гимназист кивнул:

– Третью зиму. Я уже и бедуинский прыжок разучил.

– Сего дня давно?

– А… – разочарованно протянул гимназист. Но весёлость быстро вернулась. – Да уж второй час.

– Человек тут не проходил? Большой, высокий…

– Был! – гимназист попытался вывернуться из крепких объятий Лавра Петровича и беспомощно завозил коньками по льду. – Проходил минут пятнадцать как.

– И что он? – спросил Лавр Петрович.

– Мужик. Тулуп. Шапка.

– А лицо?

Подоспели двое ищеек, стали с интересом слушать.

– Не разглядел, – сказал гимназист. – Тень на него упала.

– От чего ж тень?

– От неба.

Гимназист кивнул в сторону Невских ворот:

– А шёл туда. Но точнее не могу знать-с. Меня Елизавета Алексеевна отвлекли, – он с нежностью взглянул на мелькнувшую в толпе кривоногую девушку с усами.

– Благодарствуйте, – сказал Лавр Петрович и, чтобы не привыкать к лицу, отпустил мальчика восвояси.

Знакомые следы тянулись от катка к Невским воротам Петропавловской крепости.

Здесь толпились лоточники, солдаты, посетители. Под забранным решёткой окном пели нищие – просили у арестанта хлеб. Двое мужиков чистили дорогу. Лавр Петрович поглядел под ноги, туда, где скребок оборвал ещё не потухший след. Мужик хмуро зыркнул на частного пристава и снова принялся за работу.

Лавр Петрович, сняв меховой картуз, пригладил взмокшие волосы. Пар высоко поднимался от его головы.

– Ежели картуз снял, – сказал первый ищейка, – значит, совсем со следу слетел.

– Всех не обнюхаешь… – второй оглядел крепость. – Стало быть, здесь бунтовщики моются?

– Маются, – поправил первый.

Над потемневшими стенами вился дым. Предчувствуя весну, Петропавловская крепость блестела мокрыми крышами.

Комната Каролины, что примыкала к покоям графа Витта, была обставлена по её желанию. Простой тёмного дерева шкап, стол, узкая даже для одного человека кровать. Всё здесь напоминало имение её матери – место, откуда легко было уехать и не вернуться.

Каролина в синем домашнем платье сидела перед зеркалом. В руках у неё был номер «Санкт-Петербургских ведомостей». Граф Витт в пёстром халате расположился в кресле. Служанка с деревянным лицом убирала хозяйке волосы.

Каролина водила пальцем по газетным строчкам:

– В рубрике происшествий пишут о двух смертях. «Прошлой ночью ударом кинжала в спину убит капитан Нелетов, – по слогам прочитала она. – В проруби найден утопленник, оказавшийся подполковником Черемисовым».

Витт покрутил ус.

– Странное совпадение, не правда ли? – не сразу проговорил он. – Два таких человека убиты один за другим.

Палец Каролины придавил к бумаге одну из букв.

– В чём же совпадение? – спросила она, глядя на Витта в зеркало.

Граф улыбнулся.

– Я заметил у вас одно свойство, – сказал он. – Когда вы знаете ответ, но волнуетесь, то всегда переспрашиваете.

Витт закрутил пальцем ус:

– Обе жертвы – преданные слуги государя. Они, как и мы, донесли на бунтовщиков и помогали следствию по мере сил. Думаю, что мне следует поостеречься.

Эта мысль пришлась Витту по душе.

– У меня есть основания полагать, – продолжал граф, – что за мною следят. Четвёртого дня я видел в окно человека, который наблюдал за домом. Сначала я грешил на свою излишнюю подозрительность, но вчера вечером он появился снова.

– Разглядели его?

Витт пожал плечами.

– Ростом велик. В остальном ничего примечательного, – сказал он. – Впрочем, было темно.

Каролина задумалась.

– Хотите уехать? – она старалась говорить легко, как о само собой разумеющихся пустяках.

– А что это изменит? – спросил Витт. – Да и невозможно. Аудиенции жду у молодого императора… А вот вам уехать не помешает.

– Я подумаю, – сказала Каролина.

– О чём же? Вы прекрасно понимаете, что ехать следует.

Каролина скребла ногтем букву.

– Я подумаю, – повторила она.

Он пришёл вечером. Скрипнула дверь. Послышалось неловкое покашливание лакея и глухие, словно произнесённые через подушку, слова:

– К вам жид.

Без затей отодвинув лакея, в комнату Каролины тяжело ступил Аарон Швейцер. Руки с толстыми пальцами были ему малы и еле сходились на животе. Спутанная в баранью волну борода росла прямо из шляпы. Лица словно не было, но глаза, живые и цепкие, как два рыболовных крючка, с усмешкой смотрели из-под круглых железных очков.

– Вы за мной посылали, – не то спросил, не то утвердил он и без приглашения сел.

– В Петербурге произошли некоторые убийства… – начала Каролина.

– Вас не это интересует, – прервал её Аарон Швейцер.

Ещё в Одессе об этом жиде Каролине рассказал Пушкин. Впрочем, такой соврёт – недорого возьмёт. Но и в Петербурге она слышала о Швейцере много странного. Ходили слухи, что он питается одним фосфором и уже трижды выкупал душу у дьявола, что он знал и помнил всё. Графиня Зубова подозревала, что это тот самый Вечный жид и имена его – Агасфер и Картафил.

Каролина села напротив, не торопясь расправила складки платья:

– Что же меня интересует?

Швейцер откинулся на спинку кресла:

– Откройте шторы. Мне неприятен полумрак.

За занавесками тянулись к небу снежные камни Петербурга.

Снежинки заглядывали в чёрные стекла – и отлетали в пустоту.

Свеча освещала стол в кабинете полковника Свиридова. На столе лежало два пистолета немецкой системы – под правую и левую руку. Полковник выколотил горку табачного пепла из трубки, придвинул кинжал с инкрустированной серебром рукоятью. Задул свечу.

Он знал об убийствах доносчиков, знал, что рискует, но всё же рассказал следственной комиссии о том, что полагал важным. Ещё за полгода до восстания тень заговора витала в салонных беседах, в военном клубе, лежала печатью на светлых лицах. Да что там – сам император Александр Павлович в своё время собирал членов тайных обществ и прилюдно стыдил их. Государь и сам не сторонился перемен. Но стоило начаться им, как в обществе возникло острое желание результата. Появились недовольные тем, что они до сих пор не живут в новом мире. Им не хватало терпения ждать и ежедневным трудом зарабатывать каждый шаг к нему.

Считал ли Свиридов себя правым? Допрос дался ему трудно. Казалось, что лишь Татищев понял сдержанное смущение его. Для остальных это была уже давно наскучившая процедура.

За дверью в полоске света проползла тень. Недовольно загудел рояль, что остался от покойной жены. Кто-то открыл его крышку. Тишину разорвал нервный звон лопнувшей струны.

– Василич, – неуверенно позвал полковник. – Ты?

Медленно заскрипела ручка, повернулась на петлях, поползла в кабинет тяжёлая дубовая дверь. Лампа в коридоре коптила. На пороге стояла неясная фигура. Она шагнула в кабинет, направилась к полковнику, заслонила от него тусклый дверной проём.

Полковник потянулся к пистолетам. Он никак не мог нащупать их рукоять. Казалось, перед ним был не стол, а гладкая надгробная плита. Свиридов нащупал пальцами две буквы «С» и «В».

Существо раскинуло пахнущие мокрой шинелью крылья. Что-то врезалось в шею, горло стало большим и ватным. Свиридов увидел тёмный рукав. Из горла текло на грудь, живот, колени. Он ухватился за шершавую, сжимающую шею струну и удивился, что она, натянутая и звонкая, скользит внутрь него к костям шеи. Глаз Свиридова вывернулся, как у испуганной лошади. Ночь, кабинет, стол, пистолеты закружились, опрокинулись, погасли.

Коляска подкатила к парадному крыльцу двухэтажного особняка графини Зубовой близ Сенатской площади. Вышедшей из коляски Каролине сурово улыбнулись заснеженные львы. В высоких окнах горели люстры – журфикс[6] у графини был в полном разгаре.

На лестнице слышались неуверенные ноты фортепьяно, обрывки смеха. Лакей помог Каролине снять шубку и тёплые ботинки, что были надеты поверх атласных бальных туфелек. Прежде чем подняться, Каролина помедлила. Перевела дух. Поймала взглядом узор ковра. Он казался ей бессмысленным – чёрные кони, скачущие друг за другом под зелёными солнцами.

Она быстро поднялась по лестнице и вошла в гостиную. Перед ней предстали уже знакомые бледно-зелёные стены, увешанные строго симметрично расположенными портретами прошлых людей. Жар свечей положил Каролине на лоб восковую лапу. Гости сидели, стояли, двигались, говорили. Розовая от кончика носа до туфелек девица за пианино пыталась сыграть романс, а пожилая дама в кресле сердито разговаривала с левреткой.

При появлении Каролины гул голосов и шорох движений на мгновение замерли. Она привыкла к этим оценивающим, прилипающим к коже взглядам.

Независимо от восстаний и смут, светское общество жило легко и раскованно, будто прежние границы дозволенного стали не так значимы. Наверное, это было эхом торжества победы над Наполеоном. Возникло вдруг больше возможностей проявить свои чувства, которые в иное время привычнее было прятать. Интимное становилось поводом для мемуаров и салонных бесед. Но жить на содержании считалось занятием недостойным.

В центре гостиной с прямой спиной, как примерный подросток, сидел капитан Кислицын.

В углу в потёртом кресле развалился граф Зубов – бодрый молодящийся старик. Его дочь, Наталья Николаевна, наклонилась к отцу, коснулась его плеча пухлой ручкой и прошептала:

– Папенька, капитан Кислицын собирается Пушкина читать.

Граф не сразу понял.

– И что же? – сказал он. – Константин Борисович, конечно, читает прескверно…

– В соседней комнате генерал Бенкендорф, – прошептала Наталья Николаевна.

Глаза графа Зубова округлились:

– Уведите, уведите капитана немедля…

Наталья Николаевна подплыла к ёрзающему на стуле Кислицыну. Раскрыла перед ним альбом:

– Константин Борисыч. Vous connaissez tant de poèmes… pourriez-vous m’en écrire un dans l’album[7]?

– С превеликим удовольствием, – с готовностью ответил капитан. – Где перо-с?

– Идёмте, идёмте…

Каролина вошла в просторный дверной проём, за которым открылась следующая освещённая тяжёлой бронзовой люстрой комната.

С генералом Бенкендорфом беседовала графиня Зубова. От прежней красоты, по меткому выражению княгини Мусатовой, у графини осталось только платье. Но лицо её всё ещё отражало натуру светской львицы, чьё участие в жизни общества простирается дальше её особняка. Страсть к интригам, распространение слухов или участие в судьбе какого-нибудь прапорщика, которого срочно надо вернуть из Оренбурга в объятия возлюбленной… Таких в свете называли путаниками.

Графиня Зубова и Бенкендорф расположились на диване. Генерал слушал, терпеливо склонив голову.

– В салонах что ни разговор, то про следствие над заговорщиками, – графиня обмахивалась веером с такой энергией, будто хотела отогнать от себя не только духоту, но и гостей. – Секретность… Тайна… Газеты молчат… А все всё знают.

Бенкендорф улыбнулся.

– Я вот ничего не знаю, – сказал он.

Помолчав, с лёгким нажимом добавил:

– Государю не угодно, чтобы в салонах беседовали о подобных делах.

Графиня Зубова смутилась и понимающе кивнула. Это смущение в людях нравилось Бенкендорфу больше всего. Их желание соответствовать неписаным правилам было наивно и невыполнимо. Но до чего приятно было создавать и менять эти правила по сто раз на дню! Одним лишь словом, намёком можно было обрести над собеседником незримую власть, как глину мять его мысли и чувства.

Каролина шагнула в комнату и с давно усвоенной улыбкой оказалась перед графиней. В каждом салоне были свои улыбки:

– Ах… Аh… Elizabeth Vassilievna… C’est une soirée merveilleuse[8]…

Графиня Зубова улыбнулась в ответ.

– Et je suis ravie de vous voir, ma chère. Est-ce que le comte Witt sera des nôtres[9]?

Это был лёгкий намёк на истинное положение Каролины в обществе.

– Malheureusement, il n'a pas pu venir, – живо ответила Каролина. – Affaires d’Etat. Mais il regrette de ne pas être parmi nous aujourd’hui pour s’enquérir de votre santé[10].

Ответная колкость удалась. Графиня Зубова никак не могла убрать с лица застывшую улыбку. В разговоре с Каролиной ей никогда не удавалось взять нужный тон. Слишком энергична и непосредственна была её собеседница.

Бенкендорф встал, поцеловал Каролине руку.

– Позвольте, я на минуту украду у вас генерала, – сказала Зубовой Каролина и, не дожидаясь ответа, пошла из залы.

– Прошу простить, – улыбнулся графине Бенкендорф.

Графиня проводила их настороженным взглядом и облегчённо вздохнула.

Каролина отворила дверь графской библиотеки. Здесь царил тихий полумрак, пахнущий лаком, пергаментом, деревом и старой телячьей кожей. Библиотека всегда была свободна от гостей.

Бенкендорф притворил дверь. Каролина замерла у окна. Она встала так нарочно, чтобы тень скрывала её лицо. Шаль как бы невзначай сползла, оголив плечо. Подойдя, генерал поцеловал ей руку.

– J’ai repensé à vous l’autre jour[11], – сказал он.

– Et bien! A propos du passé…[12] – Каролина протянула Бенкендорфу небольшую стопку писем, перевязанную красной шёлковой лентой. – Вот. Возвращаю письма ваши.

Разглядывая стопку писем, Бенкендорф мягко заметил:

– Делать это было вовсе не обязательно. Хотя решение ваше мне приятно.

– Чему же вы улыбаетесь, Александр Христофорович? – спросила Каролина.

Бенкендорф погрозил ей пачкой:

– Здесь и половины не наберётся.

Каролина улыбнулась его словам, как редкому комплименту.

– Наслышана, Александр Христофорович, что вы уже не такой сердцеед, – сказала она.

– Мне ли быть сердцеедом, Каролина Адамовна, при красавице жене и дочках?

– Скромник. А я помню мадемуазель Жорж, которую вы похитили из объятий Наполеона.

– Вы меня нарочно искали? – перебил Бенкендорф.

Он не любил долгих разговоров с прежними любовницами. Да и откровенничать в присутствии Каролины было опасно. Эта женщина с лёгкостью впитывала всё дурное, как сухая земля дождь.

– Мне нужно спешно передать письмо государю.

Бенкендорф удивлённо поднял бровь:

– Письмо к государю… В вашем положении…

– Это очень важное письмо, – Каролина ждала согласия. – Ну же, генерал. Вам это ничего не будет стоить.

– А вам?

Бенкендорф приблизил к ней лицо.

– Всего один поцелуй, и репутация семьянина не пострадает.

Ему было всё равно – целовать Каролину или не целовать. Но всё как-то выходило само собой.

Бенкендорф поцеловал Каролину в плечо:

– Я буду вынужден прочесть ваше письмо.

– Непременно прочтите.

Бенкендорф поцеловал её в шею, привлёк к себе. Она отвернулась, чтобы не смотреть ему в глаза.

Сырой ветер носил над Петербургом крики ворон. Лавр Петрович стоял посреди кабинета полковника Свиридова, угрюмо осматривал место преступления. На столе лежали нетронутыми два пистолета и кинжал с инкрустированной серебром ручкой.

В кабинете было тесно. Посреди топтались двое ищеек. У двери, по обыкновению, лузгал семечки и сплёвывал шелуху себе под ноги квартальный надзиратель.

По полу были рассыпаны бумаги.

Сам полковник Свиридов сидел в кресле, обращённом к окну. Высокая спинка скрывала его. Были видны лишь восковые пальцы на подлокотнике.

– Убили его за столом, – сказал Лавр Петрович. – Вон там кровищи сколько. А потом уж креслице передвинули.

Первый ищейка наклонился над телом, протянул руку:

– На чём у него голова-то держится?

– Не трожь, – сказал Лавр Петрович.

Голова полковника с глухим стуком упала на ковёр, покатилась под стол.

– Ты ё… – отпрянул первый ищейка.

От такого поворота квартальный надзиратель поперхнулся шелухой.

Второй ищейка схватился за портьеру и вернул миру два утренних пирога с рыбой.

– Улики мне испортишь, дурак, – беззлобно проговорил Лавр Петрович.

Второй ищейка сполз на пол.

– Ох… – выдохнул он. – Что-то мне… того-с…

Лавр Петрович посмотрел на отпечатки сапог на полу.

– Недолго был… – его глаза пробежали по следам к креслу. – Грязи с ног мало натекло… Сапог крупный. Наш…

– Тут ещё один след, – первый ищейка стоял у стены, что напротив окна. – Поменьше. Каблук с внутренней стороны стёрт. Должно, косолапый…

Лавр Петрович привычно встал на колени, заглянул под стол. Там он встретился взглядом с головой Свиридова. Рот полковника был скошен, вывернутый глаз брезгливо смотрел на скомканный клочок бумаги. Лавр Петрович протянул руку, кряхтя, ухватил клочок. Развернул. Неуверенной детской рукой на нём было написано: «Над равнодушною толпою…»

– Да-с… – пробормотал Лавр Петрович.

Поднявшись, он шагнул ко второму ищейке, который так и сидел в углу, ухватил шнур от занавески и ловко обмотал вокруг его шеи.

– Из рояля в гостиной выдрал, – проговорил Лавр Петрович. – Ловко накинул… На спинке кресла следы от струны остались.

Лавр Петрович натянул шнур, глаза второго ищейки округлились.

– А когда дёрнул, силу не усмирял, чтоб голову начисто сковырнуть.

Лавр Петрович ослабил петлю, посмотрел на свои ладони с красными следами от шнурка:

– И сам порезаться должен был знатно. Что ж он, боли не чувствует?

– А может, и вовсе не человек это? – второй ищейка снова зажал рот руками.

– Ну вот, давайте теперь все блевать будем и глупости говорить! – возвысил голос Лавр Петрович. – А ну пошли вон!

От громких властных слов его все заторопились к выходу. Даже тело безголового полковника Свиридова, казалось, собралось в путь.

Бошняк уже две недели сидел в крепости, и его ещё не вызывали на допрос. В заключении он увлёкся изучением плесени. Он не знал трудов, ей посвящённых. Разве что Аристотель мимоходом записал где-то, что есть грибы, а есть плесень, и не очень понятно, чем они различаются. Тюремная плесень быстро росла не только на казённой каше, но и легко разрушала камень. Чтобы определить свойства распространения плесени при разной температуре и влажности, Бошняк расширил щель в окне и выстудил камеру. Но за стенкой стал кашлять Фабер. Бошняк не верил в его кашель. Тот кашлял слишком показно и натужно. Стоило только Бошняку закрыть щель, как Фабер в то же мгновение кашлять перестал.

Со времени закладки крепости и появления в ней плесени прошло уже более ста двадцати лет. Изучая глубину поражения камней, Бошняк рассчитал, что плесень, если не противостоять ей, может уничтожить стену за каких-нибудь две с половиной тысячи лет. Бошняк знал, что любой вид стремится к доминированию. Чем проще организм, тем легче ему размножиться в природе – достичь своего рода власти. Возможно, и человек, упрощая свою жизнь, избавляясь от сомнений, следуя за своими рефлексами, пытается достичь власти над себе подобными, над природой и в конце концов убить её и себя. Бошняк подумал, что все историки от Геродота, Фукидида[13], Клитарха[14] до Татищева[15] и Карамзина были неправы, описывая лишь отвлечённую цепь событий. Её же следовало описывать как преступление. Как цепь явных и скрытых мотивов, всеобъемлющий план уничтожения ближнего и дальнего своего. Эти мысли вдруг оказались чрезвычайно приятны здесь, в каземате, когда лежишь, укрывшись шинелью, и слушаешь гудение ветра.

За стеной беспечно, не соблюдая порядок и смысл строф, декламировал Фабер:

- Куда, куда завлёк меня враждебный гений?

- Рождённый для любви, для мирных искушений…

– Илья Алексеич, вы только одно стихотворение у Пушкина выучили? – спросил Бошняк.

– Да-с… – отозвался прапорщик. – Аглаю Андреевну хотел побаловать. Но так и не успел… Оно про одного француза – Андре Шенье, который пошёл на плаху из-за своих убеждений.

- Зачем я покидал безвестной жизни тень,

- Свободу, и друзей, и сладостную лень?

- Судьба лелеяла мою златую младость;

- Беспечною рукой меня венчала радость,

- И муза чистая делила мой досуг.

Фабер представлялся Бошняку нескладным, высоким, похожим на драную цаплю юнцом. Бошняк так ни разу и не заглянул к нему в каземат. Ему было приятнее думать, что в соседней камере вообще никого нет.

В красной от вечернего солнца двери тюремной камеры аккуратно лязгнул замок.

Фабер смолк.

В камеру Бошняка, стараясь не шуметь, проскользнул надзиратель.

Приход надзирателя Бошняк воспринимал как должное, вроде появления полового в трактире. Они все казались ему на одно лицо. Рождённые низкорослыми, чтобы не разбить голову о дверную притолоку. Плотно упакованные в мундир, с торчащими над воротником прозрачными пустыми глазами.

– Ваше благородие, вам записку передать велено. – Надзиратель протянул скомканную в ладони бумажку. – Не извольте беспокоиться. Плочено.

Бошняк взял записку.

Надзиратель, неслышно ступая, удалился, притворил дверь. Тихо провернулся ключ.

– Все записки плац-майор Аникеев самолично читает, – сквозь дыру в стене зашептал Фабер.

– С чего вы так решили?

– А он мне сам сказал-с. Вот, говорит, приду в свой кабинет после трудного дня, открою шкап, достану папку с вашими записками к Аглае Андреевне – и аж слеза берёт, как хороши.

– Стало быть, не все записки до адресата доходят?

– Те, в которых о бунте хоть самая малость, не доходят. Так что о бунте не пишите-с.

Бошняк разгладил на колене листок:

«Sasha, faites attention. Je crois qu’ils veulent vous tuer. Le Comte Witt est également en danger, mais il a, contrairement à vous, la possibilité de se défendre. С.S.»[16]

Записка Бошняку не понравилась. Она больше напоминала донесение. Ни тебе «мой милый», никаких ахов и расползшихся от слёз букв. Бошняк улыбнулся, отложил листок, прошёлся по камере. Было странно, что она ещё не уехала. Она должна была уехать.

За решёткой висели чёрные деревья. Бошняк хрустнул пальцами и принялся делать гимнастику. Угроза несправедливого следствия с одной стороны и быстрая расправа с другой позабавили его.

Бошняк очистил оловянную миску от присохшей каши, согнул её, разогнул. «В конце концов это даже интригует, – подумал он. – Да и стоит ли верить её словам?»

Бошняк выломал острый край, положил на пол, выпрямил ударом каблука и спрятал в карман.

В круглом отверстии от сучка блеснул глаз Фабера.

– Александр Карлович, отчего вы сюртук не носите?

– Повода нет.

Бошняк лёг на нары, отвернулся от перегородки. Влажный глаз Фабера застыл над его кроватью.

– Говорят, недавно один заключённый разбил голову о стену, – сказал Фабер. – А другой стекло проглотил. Думаю, если вскоре не выберусь отсюда, то тоже непременно сойду с ума.

Бошняк, не мигая, смотрел на колеблющийся огонёк лампы. Воздух тяжелел от сырости и сгоревшего масла. Огонёк плясал, менял цвет. Он становился зелёным, красным, белым, фиолетовым. Сегодня с утра Бошняк долго выплёвывал и высмаркивал копоть. Его почему-то рассмешила мысль, что злодею придётся убивать растрёпанного, чёрного, как арап, человека.

– Слышали? – раздался далёкий, как эхо, шёпот Фабера.

Бошняк открыл глаза. Было совсем темно.

– Что? – спросил он.

– Ходит кто-то, – шепнул Фабер.

Под дверью тускло мерцал свет, но шагов слышно не было.

– Надзиратель, – Бошняк удивился спокойствию, с каким произнёс это. – Ему ходить положено.

– Нет… Не надзиратель, – прошептал Фабер. – Я их шаги выучил. А этот вроде как босой ходит. Стука каблуков не слыхать.

Бошняку показалось, что он слышит чьё-то тяжёлое дыхание. Свет под дверью пропал.

– Говорят, – прошептал Фабер, – что это духи декабрьских мятежников ходят.

– Никого же не казнили ещё, – почему-то тоже шёпотом ответил Бошняк.

– В том-то и дело, – сказал Фабер.

Только теперь Бошняк заметил, что вместо самодельного оловянного ножа сжимает в руках разломанную тарелку.

– Спите, Илья Алексеич, – сказал. – Пустяки.

Вдали хлопнула дверь. Воцарилась звонкая тишина.

Перед Бошняком выросла огромная тень. Бошняк выставил вперёд нож и открыл глаза. Было уже утро.

Лязгнул замок. В камеру, заполнив собой каземат, вошёл плац-майор Аникеев. Правый ус его был жёлт от трубки. В руке плац-майор комкал кусок ткани в цветочек.

– Подымайтесь, ваше благородие, – сказал. – Есть ли у вас платок, глаза завязать? Казённый-то мой табаком пахнет.

Бошняк протянул плац-майору платок:

– На допрос?

Плац-майор кивнул.

Бошняк взял с края стола сложенный сюртук, неспешно надел, огладил рукава.

– Сюртук-то у вас будто от портного только, – сказал плац-майор. – А ведь уже порядком гостите… Соблаговолите поворотиться.

Бошняк повернулся. Аникеев бережно завязал ему глаза.

Бошняк почувствовал головокружение. Плац-майор взял его под руку, вывел в коридор, с грохотом закрыл дверь каземата.

Они пошли под тесными сводами. Эхо множило шаги. Далеко раздавались голоса. Где-то капала вода. За дверью одного из казематов звякнули кандалы. Бошняк остановился. Аникеев потянул его за руку:

– Что осторожничаете? Я вас веду… Ступенька-с.

– Скажите, господин плац-майор, а вы действительно арестантские записки читаете? – Бошняк хотел убедиться, что голос его твёрд.

– По-французски плохо понимаю, пришлось подучить, – плац-майор вздохнул, как лошадь в стойле. – У каждого свой долг, милостивый государь.

Вдалеке хлопнула дверь, кто-то шёл навстречу. Вскоре идущий оказался рядом.

Плац-майор сжал локоть Бошняка.

– К стене-с…

Мимо медленно проследовал кто-то грузный – Бошняку почему-то представился медведь в начищенных сапогах и зелёном мундире с золотыми царскими пуговицами. Левый сапог похрюкивал, как поросёнок. Глухо перекатывались ключи. Шаги долго раздавались в коридоре, затем лязгнула дверь и стало тихо. Бошняк услышал, как где-то далеко стучит дятел. И не сразу понял, что это сердце плац-майора.

– Почему стоим?! – неожиданно громко спросил он.

– Не бойтесь, Александр Карлович. – Плац-майор привычно взял его за локоть, повёл по коридору. – Никто вас не тронет. Здесь вам ничто, кроме правосудия, не угрожает.

Улица дохнула холодом. Совсем близко послышался лошадиный храп, треск расколотого полена. Запахло дымом и снегом.

Бошняк попытался унять дрожь в коленях.

Рядом под чьими-то торопливыми шагами заскрипел снег. Бошняк сжал в кармане кусок оловянной тарелки.

Кто-то остановился совсем близко. Короткое взволнованное дыхание. Сладковатый запах клевера.

– Нет, няня, не он, – голос был почти детский.

– Пойдём, голубушка Аглая Андревна. Пойдём…

Шаги стали удаляться.

– Ваше благородие? – позвал плац-майор.

Он принял Бошняка под руку, усадил в сани. До Комендантского дома полагалось ехать в санях. По снегу заскрипели полозья. Ветер мешал шаги, звуки, голоса. От холода онемели пальцы.

Сани замерли. Тяжёлые шаги. Они хрустели снегом так основательно и размеренно, будто к саням подходил гигант.

Бошняк подтянул ноги, чтобы с силой выпрямить их, если на него навалится тело.

– Да не вихляйся, не вихляйся, – громко сказал кто-то. – Это тебе не девка красная, а бревно.

– Почто вдвоём понесли? – отозвался другой. – Того и гляди пупок от натуги развяжется.

Тяжело охнула дверь, вошли в приёмную. Жар лизнул лицо. Шипел углями самовар. Пахло сырыми жилами, перьями и вытекшей желчью, нож стучал по доске – баба разделывала курицу, а совсем рядом шуршала бархотка, несло прогорклым топлёным жиром, которым обыкновенно натирают сапоги. Тявкнула собачонка.

Бошняка провели дальше, и он услышал скрип перьев – будто множество насекомых шелестели крыльями.

Плац-майор надавил Бошняку на плечо, усадил на скамью, приоткрыл дверь и доложил:

– Господин Бошняк в приёмной.

Дверь захлопнулась.

Кто-то прикоснулся к плечу. Бошняк вздрогнул.

– Александр Карлович! Вы?! – услышал он звонкий взволнованный голос.

– Лихарев? – Бошняк узнал сидевшего рядом. – Раньше от вас карамелью пахло.

– Вы не представляете, как я вам рад, – Лихарев запинался от волнения. – Мне повиниться надобно… Александр Карлович, вы должны ненавидеть меня. Это же я вас предал. Имя ваше назвал.

– Как ваша маменька поживает? – невпопад спросил Бошняк.

– В Петербург приехала. У сестры гостит.

Лихарев сконфужено замолчал.

– Я вот всё думаю, – продолжил не сразу. – Что, если бы ваши мысли мы с должным усердием до полковника Пестеля донесли? Всё бы иначе могло быть.

Открылась дверь, послышались чеканные шаги и сопение плац-майора. Бошняк почувствовал его мягкую, словно извиняющуюся хватку на локте.

– Идёмте, ваше благородие.

Бошняк услышал, как перед ним распахнулась дверь, и почувствовал, что воздух сгустился от устремлённых на него глаз. Ему стала в тягость его наведённая слепота. Словно повинуясь его настроению, рука плац-майора сняла повязку. Перед Бошняком предстала допросная комната, уставшая от духоты свечей и чёткости формулировок.

За длинным, крытым зелёным сукном столом расположилась следственная комиссия. Присутствующие смотрели равнодушно и устало. Гудела изразцовая печь.

Глава комиссии Татищев рылся в бумагах. Он поднял на Бошняка страдальческий взгляд и произнёс:

– Коллежский советник, предводитель дворянства Александр Карлов сын Бошняк. Служил в управлении военных поселений на юге России под началом графа Витта. У кого дело?

– У меня, – подал голос генерал Бенкендорф.

– Приступим.

Бенкендорф напомнил Бошняку императора Николая Павловича. Осанка, неторопливая речь, выставленный вперёд подбородок, умный и ироничный взгляд… Желание походить на государя было очевидным. Но император не внушал такого чувства скрытой опасности и катастрофы.

– Александр Карлович, – сложив пальцы вместе, благожелательно проговорил Бенкендорф. – Согласно имеющимся у нас показаниям, вы обвиняетесь как участник заговора, целью которого было введение республиканского правления, истребление государя и всей императорской фамилии. Для осуществления сих преступных планов вы вступили в сговор с членами Южного общества подпоручиком Лихаревым и полковником в отставке Давыдовым и предлагали им способствовать бунту всех южных военных поселений против законной монархии нашей… Для подкрепления обвинения приведу лишь одну запись из дневника Лихарева.

Бенкендорф перевернул страницу, ещё одну. Прочитал:

– «Сегодня за обедом Александр Карлович высказал прелюбопытную мысль. “Народ прост, – сказал он. – Если вы хотите, чтобы он пошёл за вами, то следует обратиться к его инстинктам. Один из них – вера. Скажите любому, что его путь отмечен Богом, и он пойдёт не за Богом, а за вами, в какую бы темень вы его ни позвали”. Я попытался объяснить суть благих намерений наших. Но А.Б. лишь слушал внимательно и никак не выразил своего отношения к моим словам».

Бенкендорф закрыл дело, покачал головой:

– Умно. – И, обратив свой взор на Бошняка, спросил:

– Готовы ли вы повиниться в делах ваших?

В повисшей тишине потрескивали свечи.

– Нет, ваше превосходительство, – ответил Бошняк. – Не готов.

Члены комиссии удивлённо переглянулись, поднялся лёгкий ропот. И только Бенкендорф, казалось, предвидел такой ответ.

– Мне необходимо свидетельство графа Витта, под чьим началом я служу, – закончил Бошняк.

Генерал-адъютант Чернышёв, ревностный приверженец холодного оружия и рукопашного боя, сидящий ближе всех к Бошняку, усмехнулся:

– Удивительно, господа, сколь велико среди заговорщиков желание иметь заступника.

Бенкендорф мягко взглянул на Бошняка.

– Для тех, кто не винится, наказание строже, – он будто произносил написанные для пьесы слова, которые успел выучить во время долгих и скучных допросов.

Бошняк молчал.

Бенкендорф кивнул плац-майору:

– Увести.

Плац-майор вытащил платок и, подойдя к Бошняку, принялся завязывать ему глаза. Допросная комната исчезла.

Затем снова были сырость улицы, скрип снега, серый свет, пробивающийся сквозь ткань повязки, и родной лязг запора.

Оставшись один, Бошняк вынул руку из кармана. От острой кромки оловянного ножа на ладони выступила кровь.

Лавр Петрович постучал в дверь покосившейся от старости избы. Дверь приоткрылась, из темноты выглянула засохшая старуха в чепце, с подозрением оглядела ищеек.

– Следственный пристав Переходов, – отрекомендовался Лавр Петрович. – Родительница покойного капитана Нелетова здесь проживает?

– Преставилась Пелагея Никитишна, – беззубо прошамкала старуха. – Не вынесла. Сыночек-от единственный был у ней, так она и того…

– Мне надобно мундир капитана осмотреть, – сказал Лавр Петрович. – В коем он смерть принял.

Старуха удивлённо захлопала глазами:

– Мундир-то всё одно худой. В спине дырка на дырке. Вот мы сжечь и того…

– Сожгли?!

Старуха растерялась:

– Акимыч вот только на задний двор снёс…

Лавр Петрович отстранил бабку, вошёл в избу, затопал по длинному коридору. Ищейки заспешили следом.

В избе пахло щами, деревом, лампадным маслом. Из каждого угла смотрели иконы. Свет с трудом пробивался через мутные окна, очерчивая контуры сруба, торчащие меж брёвен клочья мха. В одной из комнат на кровати лежали мужик с бабой. Мужик был низенький. Высокие сапоги капитана Нелетова были ему выше колен. Голый зад белел в полутьме. Из-за плеча мужика выглянула баба с распущенными космами. Увидев Лавра Петровича, натянула на мужика и на себя овчину.

– А ну вон пошли! – крикнул Лавр Петрович.

Мужик упал с кровати, направился на четвереньках к окну.

– Понаползли, нехристи! – Лавр Петрович пнул сунувшуюся под ноги курицу.

– Что ж, капитан дом с курями делил? – спросил пустоту первый ищейка.

– Цыц! – Лавр Петрович толкнул хлипкую дверь и вышел вместе с ищейками на задний двор. В лицо ударил жар пылающего костра. Трое слуг мутно посмотрели на пришельцев. Один из них, в заплатанном армяке на голое тело и подпоясанный капитанской саблей, пытался спрятать за пазухой полуштоф. Другой собирал и бросал в огонь раскиданные на снегу книги. Рядом с книгами лежал мундир с бордовыми пятнами на спине.

– Вот же отродье.

Лавр Петрович шагнул к огню.

Слуги испуганно расступились.

Лавр Петрович поднял мундир, вывернул карманы. Вышло, как он и предполагал: на землю выпал клочок бумаги. Лавр Петрович бросил мундир на снег, развернул записку.

– «Ты пел Маратовым жрецам…» – прочитал он. – Хм… Да что ж за горячка такая?

Солнце заливало Невский проспект. Сверкали стёклами экипажи, дорогие рысаки дробно били копытом. С храпом вылетал из их ноздрей светлый пар. Пушились шубы, горели лорнеты, ладони прикрывали розовые от весеннего мороза лица. Был третий час пополудни – излюбленное время прогулок, когда петербургский свет фланировал по левой стороне Невского проспекта от Мойки до Фонтанки.

В гуляющей толпе шли Каролина и граф Витт.

– Вам не кажется несколько безрассудным гулять в такой толпе, когда убийца может напасть на вас в любой момент? – спросила Каролина. – Можно было пойти хотя бы на Английскую набережную.

– Вы же хотели на Невский. Тем более, если не уехали, то следует быть на виду. Не дай бог, кто-то подумает, что вы прячетесь или чего-то боитесь.

Витт поклонился даме с собачкой на руках. На собачке были капор и лисья шубка.

Каролина держалась прямо. Лёгкой улыбкой встречала косые и восхищённые взгляды.

– Можно было снарядить охрану, – заметила она.

Витт посмотрел на неё с улыбкой.

– Неужели вы полагаете, что какие-то мужики справятся со злодеем лучше меня? – спросил он. – Да и с чего вы взяли, что убийца сейчас непременно появится? Я заметил, что он для своих дел предпочитает уединённые места, – не задерживая разговор, Витт поклонился графине Зубовой с дочерью. – Вечер. Ночь. Раннее утро…

В толпе гуляющих навстречу шёл юный кавалер с двумя зрелыми дамами под руку. Первая дама сказала:

– Regardez, comte Witt[17].

Кавалер ответил:

– Sous le défunt empereur Alexandre, il vivait librement et ne déplaisait encore au souverain actuel[18]. – Кавалер смерил взглядом Каролину. – А она хороша.

– Вот он ею и хвастает, – высказалась вторая дама.

– Где же ему ещё хвастать? – подхватила первая. – На балы граф её не водит, понимает, что здесь не Одесса. Ici, l’usage n’est pas de s’afficher avec une maitresse polonaise dans le monde[19].

– Вчера я наконец удостоился аудиенции у государя, – сказал Витт.

– Что же сразу не сказали? – спросила Каролина.

– Странный разговор вышел. Он говорил о письме, в котором вы ходатайствуете о Бошняке.

У Каролины дрогнули пальцы. Витт крепче сжал её руку.

– Не стоит идти против меня, Каролина, – сказал он. – Я ваша защита. И слишком многое прощаю вам… И неизвестно, кого Александру Карловичу следует опасаться больше – мифического злодея, меня или ваших тайн.