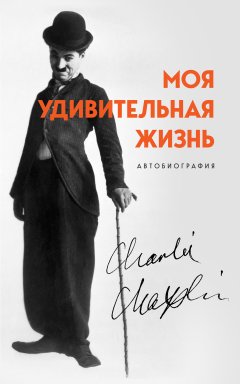

Читать онлайн Моя удивительная жизнь. Автобиография Чарли Чаплина

- Автор: Чарльз Чаплин

- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика

Charlie Chaplin

My autobiography

© Фалькон А., перевод, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Copyright © Charles Chaplin, 1964.

Подобно тому, как Чаплин, сидя в гримерке, увлеченно читал литературных классиков, так и любому актеру следует прочитать чаплиновскую автобиографию. Во-первых, это тоже литературная классика. А во-вторых, нет ничего более показательного, поучительного и по-житейски увлекательного, чем жизнь великого комика.

Кроме того, здесь собрано много тонких наблюдений по части режиссерских и операторских решений в немом кино: «Если камера расположена слишком близко или слишком далеко, то это может увеличить эффект или испортить всю картинку. Из-за важности экономии движения в эпизоде актера не заставляют двигаться там, где он не должен этого делать, за исключением особых случаев. В конце концов, движение в кадре не столь уж и драматично».

Текст настолько живой, что на его основе в 1992 году даже сняли фильм «Чаплин» с Робертом Дауни-мл. в заглавной роли. Про что бы Чаплин ни говорил, чего бы ни касался, всюду сквозит исповедальность, искренность, чистосердечность. Что интересно, он ничуть не стесняется удивляться: «Во всем этом чувствовалось нечто глобальное, словно я вдруг оказался на Всемирной торговой выставке».

Чарли рассказывает о себе и своем творческом пути ничуть не кокетничая, без позерства и высокомерия – хотя он действительно достиг высот в своей профессии, став символом немого кино, комедийного кино, да и американского кино в целом. Однако это просто не его стиль: как на площадке он привык придумывать комические ситуации, отнюдь не переживая, что репутация персонажа будет попрана и высмеяна, так и на письме он скорее пошутит, чем утаит постыдную подробность – на любое же явление можно посмотреть как на анекдот, право слово.

Его ничто не отягощает, он абсолютно честен перед собой и читателем. Главное для него – чувство свободы. За это он полюбил и кино: тогда, на заре еще застенчивого и молчаливого искусства, могло вообще не быть сценария; была лишь идея, которая при правильном ее развитии сама приводила к кульминации. Плюс, конечно, импровизация на площадке, которой так впечатлил «этот парень в мешковатых штанах и стертых ботинках, нищий и хитрющий бродяга».

Кино – это приключение, признается Чаплин, а приключения любят только свободные люди. И для того, чтобы отважиться, дерзнуть, не отступить от задуманного, нужно «поймать настроение».

Николай Никулин, журналист, кинокритик, автор книги «От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров.

Главное в истории кинематографа»

Чарльз Чаплин родился 16 апреля 1889 года на Ист-стрит, в Уолворте, одном из районов Лондона. Когда Чарльзу было три года, его родители, эстрадные актеры, развелись. В 37 лет отец умер от алкоголизма, а мать после смерти отца страдала серьезным психическим расстройством. В результате Чарльз и его старший сводный брат Сидни провели свои детские годы, переезжая из одного работного дома в другой. Свою профессиональную карьеру Чарльз начал в 10 лет, когда стал членом молодежной танцевальной труппы. Через несколько лет он получил роль в постановке о Шерлоке Холмсе, а немного позже был признан звездой музыкальных спектаклей Фреда Карно. В 1913 году вместе с труппой Ф. Карно Чарльз оказался в США, где был приглашен на работу в Keystone Film Company. Уже во втором своем короткометражном комедийном фильме Чарльз создал уникальный экранный образ «маленького Бродяги», столь любимый и популярный во всем мире. Вскоре Чаплин стал не только играть в фильмах, но и снимать их, выступая в роли режиссера. В поисках творческой свободы и заработка Чарльз последовательно пробовал сотрудничать с такими компаниями, как Essanay, Mutual и First National. Его самыми значимыми работами того периода стали «Тихая улица», «Иммигрант», «Малыш» и «На плечо!». В 1919 году вместе с Дугласом Фэрбенксом, Мэри Пикфорд и Д. У. Гриффитом Чарльз Чаплин основал компанию United Artists, в которой и создал свои знаменитые картины, такие как «Парижанка», «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор», «Месье Верду» и «Огни рампы». В конце 40-х годов двадцатого века, в период расцвета маккартизма и «охоты на ведьм», начавшейся в США, Чаплин был вынужден покинуть страну и переселиться в Европу, где создал еще два фильма – «Король в Нью-Йорке» и «Графиня из Гонконга», здесь же он закончил работу над автобиографией. В 1943 году, после яркой и насыщенной романтическими отношениями жизни, Чаплин женился на Уне О’Нил – дочери драматурга Юджина О’Нила, которая родила ему восьмерых детей. В 1972 году Чаплин совершил короткую поездку в США, где ему вручили «Оскар», а в 1975 году он стал кавалером Ордена Британской империи. Чарльз Чаплин скончался в Рождество, 25 декабря 1977 года, у себя дома, в городе Вевё в Швейцарии.

Посвящается Уне

Предисловие

Дэвид Робинсон

Чарльз Чаплин начинает свою книгу довольно прямолинейно, в типичном викторианском биографическом стиле: «Я родился в восемь часов вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне, в районе Уолворт, на Ист-лейн». В 1964 году, когда «Моя биография» впервые появилась на свет, эта информация стала настоящим открытием. Какие только места рождения не указывались в сотнях (в буквальном смысле этого слова) книг, посвященных Чаплину, и даже Фонтенбло не избежал этой участи, а все дело в том, что у великого актера никогда не было официального свидетельства о рождении, которое могло бы помочь ответить на столь важный вопрос. Но вот Чаплин поставил свою точку над i, сделав это в первый и последний раз. В достоверности данного факта сомневаться не приходится, так как только истинный выходец из Южного Лондона скажет «Ист-лейн» вместо официального «Ист-стрит» – так обычно называют улочку в большом городе, ведущую к рынку. Но откровение Чаплина о месте своего рождения далеко не последнее в книге. Он щедро делится историями о своем детстве, юности и первых творческих успехах. На семьдесят пятом году жизни Чарльз Чаплин наконец-то рассказал нам о себе во всех возможных подробностях.

Сразу же после своего появления книга привлекла огромное внимание читателей во всем мире (она была переведена на двадцать пять языков). Но не обошлось и без скептических оценок. Многие высказали предположение, что книга была создана с помощью приглашенного автора, как это часто дела ется при написании биографий многих голливудских звезд. В действительности же все в книге говорит о том, что она принадлежит перу одного автора. Члены семьи Чаплина вспоминают, как три раза в день, поцеловав жену, он удалялся в свою библиотеку, словно ходил куда-то в офис на работу. Да и сам автор как-то жаловался Яну Флемингу на то, что его секретарь все время пытался исправить его английский: «Он заметил, что это его совсем не удивляло, так как язык он учил сам, а потому и подозревал, что секретарь знал английский гораздо лучше.

Тем не менее Чаплин всегда предпочитал свою собственную версию и надеялся, что все написанное им самим переживет процесс литературного редактирования». В преддверии серийной публикации «Моей биографии» в «Санди Таймс» Леонард Рассел предположил, что книга была написана в соавторстве, за что получил серьезный упрек от Макса Рейнхардта, первого издателя автобиографии из издательского дома Bodley Head: «Господин Рейнхардт был удивлен и даже обижен. Он и предположить не мог, что Чаплин, который сам писал сценарии, сам снимал свои фильмы и сочинял для них музыку, будет искать помощи у другого автора. Он был готов поклясться под присягой, что автором был Чаплин и никто другой».

Рейнхардт был абсолютно прав: Чаплин всегда и все стремился делать сам. Будь на то его воля, он бы сам играл все роли в собственных фильмах (в идеале он всегда пытался найти актеров и актрис, которые абсолютно точно воспроизводили бы его замыслы на экране). Даже сценарии Чаплин писал по одной и той же схеме. Он надиктовывал первый вариант секретарю или же делал набросок карандашом своим характерным «быстрым» почерком и с весьма сомнительной орфографией. После этого первый вариант распечатывался, все ошибки исправлялись, а затем Чаплин перечитывал текст, вносил изменения и добавления и снова отдавал текст на перепечатку. Этот процесс повторялся до тех пор, пока автор не чувствовал себя полностью удовлетворенным проделанной работой. Именно так и была написана «Моя биография». В любом случае по стилю книга адекватна ранним мемуарам Чаплина («Прекрасное путешествие», 1922, и «Комедиант видит мир», 1933), что является еще одним доказательством его авторства. Особенности стиля автора-самоучки – еще одна уникальная черта, о которой нельзя не упомянуть.

Чаплин мало учился в обычной школе. Так получилось, что ему самому пришлось наверстывать упущенное и заниматься самообразованием, учиться читать и писать правильно. Процесс поиска новых слов и понятий завораживал Чаплина, заставляя двигаться дальше. Он писал о том, что у него на столе всегда лежал словарь, который помогал ему заучивать по одному новому слову каждый день. Это увлечение сохранилось на всю жизнь, и текст книги полон особых слов, которые так нравились Чаплину. В то же время изысканная вербализация удачно сочетается с природным талантом автора создавать своеобразные, удивительные и порой поэтические, экспрессивно-сильные выражения: «Именно на этих вот пустячных и незначимых воспоминаниях и взрослела моя душа». Или описание нового моста Ватерлоо: «Он был красив, но, увы, это теперь мало что значило для меня, лишь только то, что именно от него шла дорога назад, в мое детство». А вот описание Кеннингтонского парка: «Зеленое цветение печали». Вспоминая о своей юности, Чаплин писал: «Я испытывал некое чувство неловкости, которое, словно отголосок моего нищего детства, все никак не отпускало меня, затягивая в ловушку зыбучих песков безысходности».

В свое время многие критики скептически отнеслись к тому, как Чаплин описывал свое трудное детство: мол, все это уже давно написано Диккенсом. Да и не так давно пара американских биографов высказала сомнения в правдивости того, о чем писал Чаплин. Все эти измышления легко отвергаются высокой степенью документальности изложения. Автобиография представляет собой удивительный плод памяти самого Чаплина. Он никогда не пользовался помощью других исследователей и специалистов, а когда работал над книгой, архивы его студии, хранившиеся в Вевё, представляли собой огромную кипу материалов, к которой невозможно было подступиться.

У Чаплина не было дневников, он не делал специальных записей, и все, что осталось со времен его юношеской театральной карьеры, – это небольшая тетрадь с краткими пометками. Понятно, что многие детали прошедшей жизни появились в книге благодаря долгим беседам со сводным братом Чарльза Сидни, который несколько раз приезжал в Швейцарию за те шесть лет, в течение которых Чаплин работал над своими мемуарами. Точность его воспоминаний прошла проверку и в последующие двадцать лет. В 80-х годах прошлого столетия на свет неожиданно появилась масса документальных свидетельств о жизни Чаплина. Источниками этих документов стали гражданский архив Лондона и два больших чемодана бумаг, в течение многих лет хранившиеся у Сидни, который и передал их вдове брата Уне Чаплин. Впрочем, ничего нового о жизни Чаплина в этих документах найдено не было.

Конечно же, это не значит, что автор мемуаров смог избежать хронологических ошибок и прочих разных неточностей. Так, вспоминая о школьном «злодее-мучителе», который приводил в действие наказания, назначенные ученикам, Чаплин называет его «капитаном Хиндрумом», а старую театральную подругу матери, которую он запомнил по тяжелым для семьи временам, – «великолепной Евой Лесток». Постановщика, работавшего в Театре принца Уэльского, где мальчик Чарльз превратился в настоящего актера, он называет «мистером Постантом». На самом же деле их имена звучат как Хиндом, Ева Лестер и Уильям Постанс. Понятно, что шестьдесят или даже семьдесят лет назад Чаплин воспринимал имена исключительно на слух, не имея ни малейшего понятия о том, как эти имена пишутся.

Отзывы на вышедшую биографию Чаплина были удивительно однообразны как в своем энтузиазме, так и в разочаровании. Первые главы книги представляют собой последнее биографическое повествование в викторианском стиле. Рассказ ведется от первого лица, он полон красок и контрастных сопоставлений, насыщен событиями, происходящими на бедных улицах Лондона XIX века, и, конечно же, напоминает о том, что уже писали и Диккенс, и Мейхью. В судьбе молодого Чаплина произошел счастливый поворот, когда он стал постоянным членом музыкальной труппы английского мюзик-холла, находившегося тогда на пике своей эдвардианской славы. Музыкальные туры по США открыли новые возможности для начинающего актера. «И вот наконец Калифорния – настоящий солнечный рай, край апельсиновых рощ, виноградников и пальм, бесконечной полосой простиравшихся на тысячи километров вдоль всего Западного побережья». Чаплин рискнул совершить прыжок из своего водевильного прошлого в совершенно непонятное кинематографическое будущее, которое отчаянно боролось за место под жарким солнцем Калифорнии. «Это были дни, когда Беверли-Хиллз представлял собой забытый всеми поселок, тротуары и пешеходные дорожки которого исчезали где-то в бесконечных полях. Улицы освещались фонарями с большими белыми плафонами, большинство которых, впрочем, отсутствовало благодаря результатам меткой стрельбы местных и заезжих пьянчуг».

Именно здесь, в этих бескрайних полях и нарождающейся кинематографической среде (в основном под четким руководством великого Д. У. Гриффита, которого автор покровительственно характеризует как «не лишенного оригинальности»), Чаплин обрел свою судьбу. Главы, описывающие заключение первых контрактов с компаниями Keystone и Essanay, дают подробный отчет о жизни автора в тот период. Чаплин боролся за свою творческую и финансовую независимость, он пытался привнести свое наработанное в мюзиклах умение и талант в черно-белое кино, придав ему и другие измерения помимо комедийного.

Успех Чаплина и скорость достижения этого успеха ошеломляют. Всего лишь немногим более чем за два года он стал знаменитым во всем мире, открыл новые рынки для голливудских фильмов и привлек к съемкам множество талантливых артистов, которые раньше и вовсе не думали о своем участии в кинематографических проектах. «Это был завораживающий процесс. Это была лавина денег и успеха, это было невероятно, страшно, но прекрасно».

Именно здесь происходит переход – одиннадцатая глава «Моей биографии» заканчивается следующими словами: «Со мною столько всего приключилось, что я чувствовал себя эмоционально опустошенным». После этого признания стиль и тон повествования меняются, что поначалу весьма обеспокоило и разочаровало первых критиков и читателей книги. На протяжении одиннадцати глав мы следили за приключениями и похождениями молодого человека, который боролся, выживал и экспериментировал, пока наконец не взмыл на орбиту невиданного успеха. Теперь же нам предложили познакомиться с жизнью мировой знаменитости, окруженной принцами и президентами. Чаплин звучно разбрасывает вокруг себя легендарные имена: «В то время к нам на студию приезжало множество блестящих гостей: Мельба, Леопольд Годовский и Падеревский, Нижинский и Павлова», «Двоюродный брат кайзера сопровождал меня в поездках по Потсдаму и Сан-Суси», «Если бы мы не были увлечены своей собственной семейной жизнью, то вполне могли бы вести активную светскую жизнь в Швейцарии, где нашими соседями были королева Испании, граф и графиня Шевро д’Антрег, которые тепло к нам относились, а также целый ряд кинозвезд и писателей».

Чаплин удачно компенсировал свое небрежное упоминание знаменитых имен яркими и точными описаниями тех, кому они принадлежали. «Падеревский очарователен, но все же было в нем что-то буржуазное, некий избыток собственного благородства». Рахманинов «выглядел странным, загадочным и закрытым для остальных». Шёнберг представлял собой «откровенного и прямолинейного маленького человечка».

Впрочем, Чаплин не жалел и самого себя – подтрунивал над своими недостатками и комплексами, хорошо зная об источнике их происхождения. Так, рассуждая о своей страсти к самообразованию, он пишет, что «хотел набраться знаний вовсе не для того, чтобы много знать, а чтобы защитить себя от презрительного отношения общества к необразованности».

Как бы то ни было, творческой карьере Чаплина суждено было пережить еще один крутой поворот. Его, казалось бы, такая прочная репутация мировой знаменитости подверглась серьезной атаке со стороны американской паранойи времен «холодной войны». Чаплин пишет, что в начале 1950-х годов он вдруг почувствовал на себе «презрение и ненависть всей американской нации. Меня обвинили в нонконформизме. Я не коммунист, но я отказываюсь ненавидеть коммунизм, как это делают многие другие». В результате он был выдворен за пределы США, куда больше так никогда и не вернулся.

Некоторая сдержанность описания событий в «Моей биографии» послужила еще одним источником разочарования для многих критиков. Чаплин как бы вскользь пишет о своих фильмах, а о таких значимых, как «Тихая улица» и «Цирк», он и вовсе не упоминает. Кроме того, в книге нет ничего и о процессе создания фильмов. В свое время Чаплин объяснял это следующим образом: «Если люди будут знать, как это делается, то все волшебство уйдет, исчезнет с экранов кинотеатров». Однако другое объяснение звучит гораздо правдоподобнее. Вполне вероятно, с течением времени Чаплин все больше и больше чувствовал, что и сам не в состоянии разгадать секреты волшебства создания собственных фильмов, потому что это волшебство всегда оставалось секретом и для него самого. Действительно, как бы он объяснил самому себе или кому-то еще тот факт, что персонаж в котелке из кистоуновской гардеробной, случайно выдуманный им как-то пополудни в 1914 году, вдруг превратился во всемирно признанного героя, едва ли не самого популярного за всю историю современного искусства? В один из редких моментов откровения, когда речь зашла о съемках первых короткометражных комедий, Чаплин неожиданно признался, что эта работа была не такой простой и порой он начинал съемку без малейшего представления о том, что из всего этого получится: «Вот таким отчаянным способом я и создавал свои первые комедии».

Другим объяснением всему этому может быть и то, что Чаплин писал свои мемуары для того, чтобы развлечь публику, чем он и занимался всю свою жизнь. Для него это была обычная работа, и, как и все остальные люди, он не видел в ней ничего выдающегося – сплошная рутина. Как он однажды сказал кому-то, его работа едва ли интереснее работы банковского служащего. Возможно, Чаплину казалось, что описание медленного, мучительного процесса съемок покажется читателям неимоверно скучным. Как бы то ни было, нежелание автора делиться некоторыми подробностями своей жизни с лихвой компенсировалось всем, что о нем начали писать после его смерти. Намеренно или нет, Чаплин оставил после себя столько всевозможных свидетельств о своей творческой жизни (записи дублей, отрывки эпизодов, рабочие заметки и рабочие журналы киностудий), сколько не оставлял ни один из режиссеров того времени. Этих материалов хватило для того, чтобы заполнить все пробелы и недосказанности.

Но более всего удивляет избирательность Чаплина, которая проявилась в описании его друзей, коллег и всего, что касалось его личных отношений. За долгие сорок лет, которые прошли с момента выхода книги, мы привыкли, что автобиографии рассказывают нам обо всем и обо всех. Но вот Чаплин решил, что нам вовсе не обязательно знать о нем абсолютно все. Так, например, он никогда не испытывал смущения по поводу своих отношений с женщинами, но и писать об этом не любил. Воспоминания о первой женитьбе и последующем разводе заняли всего лишь страницу или около того, а вторая женитьба удостоилась одной-единственной строчки, причем имя второй жены (это была Лита Грей) даже не было упомянуто. Подобная участь постигла и Стэна Лорела – с ним Чаплин выступал во время американских музыкальных турне, и верного помощника и ассистента Уилера Драйдена, и даже сводного брата Сидни. В воспоминаниях нет и пары слов о дружной команде актеров и технического персонала студии, которые были вместе с Чаплином долгие годы его голливудской карьеры, а в эту команду входили Генри Бергман, Мак Суэйн, Эрик Кэмпбелл (незабываемый бровастый толстяк из первых чаплинских фильмов), Альберт Остин и даже его лучший и преданный друг и соратник оператор Роланд Тотеро.

Если и есть объяснение такой непонятной забывчивости, а может, даже и неблагодарности, то, вероятнее всего, его следует искать в когда-то полученных Чаплином глубоких психологических травмах, о которых пишет Фрэнсис Уиндхем, один из лучших исследователей творчества великого артиста. «Богатый, знаменитый и состоявшийся человек до сих пор считает себя жертвой страшной катастрофы, которую ему пришлось пережить в далеком детстве». Можно ли назвать некоей психологической терапией необходимость все время напоминать себе о том, что он покорил целый мир и поднял себя из нищеты и прозябания на неимоверную высоту славы и успеха (и даже написал книгу обо всем этом)? Помогло ли это Чаплину?

Нет сомнений, что загадки, которые так волнуют нас, волновали и самого Чаплина, и вот что он писал в попытке разобраться в самом себе: «Я такой, какой есть: человек – и простой и сложный, со своими собственными представлениями, устремлениями, мечтами, желаниями и жизненным опытом. В общем, я есть то, о чем только что написал».

Вступление

До постройки Вестминстерского моста Кеннингтон-роуд представляла собой обычную дорогу для верховой езды. Но вот где-то после 1750 года от моста проложили новую дорогу, которая напрямую вела в Брайтон, а на Кеннингтон-роуд, где я провел почти все свои детские годы, выросли красивые каменные дома с балконами, украшенными чугунными решетками. Вполне вероятно, именно с этих балконов местные жители наблюдали за каретными выездами короля Георга IV, направлявшегося в Брайтон.

В середине XIX века большинство домов превратилось в доходные дома со множеством квартир и апартаментов, и только немногие сохранили свой первозданный вид, и теперь в них жили преуспевающие торговцы и звезды варьете. По воскресеньям в ранние утренние часы у подъездов некоторых домов можно было увидеть легкие рессорные двуколки с запряженными в них симпатичными лошадками – они терпеливо дожидались артистов, чтобы затем отправиться с ними на прогулку, миль этак на десять в сторону Норвуда или Мертона. По дороге назад звезды непременно останавливались у одной из пивных, коих на Кеннингтон-роуд было великое множество: «Белая лошадь», «Рога», «Пивная кружка» и другие.

Я помню себя двенадцатилетним мальчишкой, стоящим прямо напротив «Пивной кружки», с восторгом и любопытством наблюдающим за этими блестящими господами, одетыми по самой последней моде. Я видел, как они заходили в лаунж-бар, где и собиралась вся элита местного водевильного сообщества. Они «пропускали по последней», прежде чем дружно отправиться по домам к чаю. Как же умопомрачительно они выглядели в своих клетчатых костюмах и серых котелках! Как сверкали бриллианты на их перстнях и галстучных заколках! В два часа пополудни пивная закрывалась, и ее посетители выходили на улицу, на минуту задерживаясь, чтобы еще немного поболтать и попрощаться, а я все стоял, словно зачарованный, и даже улыбался, потому что некоторые из них выглядели слишком уж напыщенными и смешными.

Мне казалось, что даже солнце огорченно скрывалось за тучами, когда последний из них отъезжал от пивной. Я же возвращался к себе, на задворки Кеннингтон-роуд, где мы и жили в одном из старых полузаброшенных домов по адресу: Поунелл-террас, 3. Помню, как взбирался по шатким лестницам наверх, в наше унылое жилище на чердаке, с отвращением вдыхая запах гниющей помойки и старой застиранной одежды. В то самое воскресенье мама молча сидела у окна. Она обернулась, посмотрела на меня и слабо улыбнулась. Комнатушка была совсем маленькой – немногим более двенадцати квадратных футов, и казалась еще меньше из-за низкого скошенного потолка. У стены стоял стол, заваленный грязными тарелками и чашками, а в углу, придвинутая к низкой стене, стояла старая железная кровать, которую мама когда-то выкрасила белой краской. Между кроватью и окном находилась небольшая печка-жаровня, а с другой стороны кровати – старое разложенное кресло, на котором спал мой брат Сидни. В тот день он был далеко, в море.

Комната выглядела ужасно, потому что мама по какой-то непонятной мне причине перестала ее убирать. Обычно она всегда заботилась о чистоте, это было в ее характере – красивой, жизнерадостной и молодой женщины, которой еще не исполнилось тридцати семи лет. Для нее не составляло труда превратить наш жалкий чердак в комфортное и сияющее чистотой жилище. Помню, как по воскресеньям в холодные утренние часы мама приносила мне завтрак в постель, а я просыпался и смотрел на нашу маленькую, аккуратно прибранную комнатку, на угли, тлевшие в печке, на пыхтевший паром чайник, на подогревавшуюся на решетке рыбу и на маму, готовившую мне тост. Теплое и радостное ощущение от того, что мама рядом, уют нашей маленькой мансарды, мягкое журчание вскипевшей воды, глиняный заварочный чайник и мой еженедельный журнал комиксов составляли ни с чем не сравнимое удовольствие безмятежного воскресного утра.

Но в это воскресенье мама сидела у окна и безучастно смотрела на улицу. Вот уже три дня она вела себя необычно тихо и казалась постоянно чем-то озабоченной. Я знал, что она волновалась, потому что Сидни ушел в плавание и вот уже целых два месяца мы ничего о нем не слышали. Швейную машинку, которую мама купила в рассрочку, чтобы хоть что-то для нас заработать, забрали за неуплату (и уже не в первый раз), а пять шиллингов за еженедельные уроки танцев – мой вклад в наше общее хозяйство – неожиданно закончились.

Я едва ли догадывался, что что-то пошло не так. В последнее время мы жили особенно трудно, но я, как любой мальчишка, с легкостью забывал обо всех неприятностях. Каждый день я прибегал домой из школы, выполнял мамины поручения, выносил мусор, приносил свежую воду и бежал к Маккарти, где и проводил весь вечер, лишь бы не возвращаться на наш унылый чердак.

Маккарти были старыми друзьями мамы – еще со времен совместных выступлений в варьете. Они жили в удобной квартире в лучшей части Кеннингтон-роуд и по нашим стандартам считались довольно благополучной семьей. У Маккарти был сын Валли, с которым мы играли до вечера, и меня всегда приглашали остаться к чаю. Так мне удавалось нормально поесть, и я от этой возможности не отказывался. Время от времени миссис Маккарти спрашивала, почему так давно не видно мамы, и мне приходилось выдумывать очередную отговорку, потому что после всех бед, которые обрушились на мамину голову, она редко встречалась со своими прежними театральными друзьями.

Конечно же, я часто оставался дома, и мама заваривала для меня чай, поджаривала хлеб на говяжьем жире – я очень любил такой хлеб, а потом читала мне около часа – она была великолепным чтецом, и я вдруг понимал всю прелесть дома и что оставаться с мамой иногда гораздо лучше, чем все время торчать у Маккарти.

В тот день она обернулась на мои шаги и посмотрела с укоризной. Я был потрясен тем, как мама выглядела, – худой, изможденной, ее глаза были полны боли. Я просто не знал, что делать, – оставаться дома с ней или же бежать к Маккарти, подальше от всего этого ужаса. Безучастно посмотрев на меня, мама спросила:

– А почему ты не идешь к Маккарти?

Я был готов зарыдать от боли и отчаяния:

– Потому что хочу побыть с тобой.

Она отвернулась и отрешенно посмотрела в окно.

– Ступай к Маккарти и поешь там, дома еды нет.

Мне показалось, что она сказала это с укоризной, но я тут же заставил себя не обращать внимания на ее тон.

– Ну хорошо, пойду, если хочешь, – тихо сказал я.

Мама грустно улыбнулась и погладила меня по голове.

– Да-да, беги.

Несмотря на то что я просил ее разрешить мне остаться, она чуть ли не заставила меня уйти. Я помню, что чувствовал себя виноватым из-за того, что оставлял ее одну в нашей унылой комнате, даже не предполагая, что буквально через несколько дней с ней произойдет ужасное и непоправимое.

Глава первая

Я родился в восемь часов вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне, в районе Уолворт, на улице Ист-лейн. Вскоре после моего рождения родители переехали на Уэст-сквер, Сент-Джордж-роуд, что в Ламбете. Как говорила моя мама, я родился в удачное время и в удачном месте. Там мы жили в довольно комфортабельных условиях, у нас была приличная, со вкусом обставленная трехкомнатная квартира. Одним из моих самых ранних воспоминаний было то, как мама с любовью и заботой укладывала нас с Сидни в теплые кровати, прежде чем отправиться в театр на вечернее представление. До позднего вечера мы оставались дома на попечении горничной. Мне тогда было три с половиной года, и в моем детском мире для меня не было ничего невозможного. Сидни, а он старше меня на целых четыре года, любил тогда показывать мне фокус с монеткой – он «глотал» ее, а потом доставал сзади, из затылка, и как-то раз, пытаясь сделать то же самое, я проглотил монетку, и маме пришлось посылать за врачом.

Каждый вечер, вернувшись домой, мама оставляла для нас с Сидни немного сладостей на столе, которые мы находили рано утром, – кусочек торта «Наполеон», или леденцы, или что-то еще, и мы старались вести себя тихо и не шуметь, так как мама утром долго спала после вечернего представления.

Мама была артисткой варьете, миниатюрной изящной женщиной в возрасте около тридцати. У нее были темно-голубые глаза и длинные светло-коричневые волосы, которые она собирала в пучок. Мы с Сидни обожали маму. Ее нельзя было назвать красавицей, но нам она, естественно, казалась лучше всех. Позже те, кто хорошо знал ее, говорили мне, что она отличалась изысканным вкусом и всегда выглядела эффектно и очаровательно. Она с любовью и гордостью сама одевала нас перед воскресными прогулками: Сидни – в его итонский костюм[1] с длинными брюками, а меня – в вельветовый костюмчик и белые перчатки. Мы выглядели самодовольными и счастливыми, медленно прогуливаясь по Кеннингтон-роуд.

В те дни Лондон выглядел солидным и степенным. Город жил размеренной жизнью, и даже лошади городской конки медленной трусцой скорее вышагивали, чем пробегали по Вестминстерскому мосту и как бы нехотя разворачивали свои вагоны на кольце конечной станции. В наиболее удачный для мамы период мы жили как раз возле Вестминстерского моста. Атмосфера здесь была веселой и дружелюбной – это было место со множеством магазинов, ресторанов и театров. Особо помню о фруктовой лавке на углу, прямо напротив моста. Ее яркие фруктовые пирамиды, возведенные из апельсинов, яблок, груш и бананов, контрастировали с серыми и мрачными стенами Вестминстерского аббатства на противоположной стороне реки.

Такой вот был Лондон – город моего детства, настроения и первых открытий. Помню Ламбет весной, всякие второстепенные события, которые почему-то остаются в памяти, себя самого и маму, сидящих на верхнем этаже конного автобуса, – я все время пытался дотронуться до веток сирени, растущей вдоль дороги; помню разноцветные билетики – оранжевые, голубые, розовые и зеленые, лежавшие ковром на тротуарах у трамвайных и автобусных остановок. А еще помню девушек-цветочниц на углу у Вестминстерского моста, их веселые и яркие бутоньерки, их быстрые и ловкие пальцы, влажный запах свежих роз, который вызывал у меня тоску и особенно сочетался с меланхолией бледных лиц родителей, выводивших своих детей на воскресную прогулку по мосту. Дети играли своими игрушечными ветряками на палочках и воздушными шариками, а под мостом медленно проплывали пароходы, пряча трубы под пролетами… Именно на этих вот пустячных, незначимых воспоминаниях и взрослела моя душа.

В памяти оживают интерьер и отдельные предметы нашей гостиной: портрет актрисы Нелл Гвин в натуральную величину – я его не любил; высокие графины на комоде – они наводили на меня тоску; небольшая круглая музыкальная шкатулка с покрытой эмалью крышкой и изображением ангелов в облаках – вот они мне нравились и даже немного удивляли. Но больше всего я любил свой игрушечный стульчик, купленный у цыган почти задаром, потому что он принадлежал именно мне и никому другому.

Были и некоторые эпические события, оставшиеся в моей памяти: посещение Королевского аквариума[2] и зимнего сада – мы с мамой ходили туда на аттракционы, и я помню живую женскую голову – она смотрела на нас сквозь пламя и улыбалась. Мама поднимала меня на руках к бочке с опилками, откуда я вытаскивал пакет с сюрпризом – каким-нибудь свистком-леденцом, который никогда не свистел, или игрушечной рубиновой брошью. Еще помню мюзик-холл «Кентербери» – я сидел в красном плюшевом кресле и наблюдал за игрой отца на сцене…

А вот я вижу себя, закутанного в дорожный плед, в экипаже-четверке, вместе с мамой и ее театральными друзьями. Все они веселятся и смеются, глядя на трубача с горном в руках, похожего на королевского глашатая, который увозит нас вперед по Кеннингтон-роуд под ритмичный стук колес и конских копыт.

А потом словно что-то случилось. Может, через месяц, а может, и чуть позже я вдруг почувствовал, что у мамы далеко не все в порядке, да и со всем миром стало происходить что-то неладное. Мама куда-то ушла вместе со своей подругой, и ее не было дома все утро, она вернулась только днем в очень возбужденном состоянии. Я играл на полу, ощущая поток волнения и тревоги над моей головой, как будто я сидел на дне колодца и прислушивался к тому, что происходит наверху. Мама громко говорила о чем-то, плакала и все время повторяла одну и ту же фамилию – Армстронг. Армстронг сказал то, Армстронг сказал это, Армстронг – ну просто негодяй! Она была настолько сильно возбуждена, что я начал плакать от испуга, и ей пришлось взять меня на руки, чтобы успокоить. Через несколько лет я понял значение того, что произошло. Мама вернулась с судебного заседания, на котором рассматривался ее иск к отцу по поводу неуплаты алиментов, и что-то пошло не так, а Армстронг был юристом, представлявшим моего отца.

Я почти не знал своего отца и даже не помню, чтобы он когда-либо жил вместе с нами. Как и мама, он тоже был артистом и выглядел тихим, задумчивым человеком с темными глазами. Мама говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал легким баритоном и считался прекрасным артистом. В те дни он зарабатывал аж сорок фунтов в неделю, что было совсем неплохо. Однако беда была в том, что отец слишком много пил, и, как сказала мама, это послужило причиной их развода.

В те дни артистам водевилей было довольно трудно воздерживаться от употребления алкоголя, который продавался во всех театрах, и после представления артист должен был зайти в театральный бар и выпить что-нибудь горячительное с его посетителями. Некоторые театры получали гораздо больший доход от своих баров, нежели от продажи билетов, а театральные звезды получали значительные гонорары, так как было понятно, что большую часть своих денег они оставят именно в барах. В результате алкоголь разрушил жизнь многих актеров, и мой отец был одним из них. Он умер от алкоголизма, когда ему было всего тридцать семь лет.

Мама рассказывала об отце и с юмором, и с грустью. Когда он пил, то становился вспыльчивым, и вот во время одного из запоев мама убежала из дома и уехала в Брайтон вместе с друзьями. Не выдержав, отец послал ей полную ярости телеграмму: «Ты чем там занимаешься? Немедленно отвечай!», на что мама и ответила: «Ах, дорогой, да все то же – балы, вечеринки, пикники!»

Мама была старшей из двух дочерей в семье. Ее отец Чарльз Хилл был ирландским сапожником родом из графства Корк в Ирландии. У него были круглые красные щеки, копна седых волос и борода, как у Карлейля с портрета работы Уистлера. Ревматизм согнул его почти пополам, и случилось это, по его рассказам, еще во время национальных восстаний, когда ему приходилось спать в полях под открытым небом и прятаться от полиции. В конце концов он обосновался в Лондоне и открыл обувную мастерскую на Ист-лейн, в Уолворте.

Бабушка же была наполовину цыганкой. Это был тот самый скелет в нашем семейном шкафу. Однако же она утверждала, что ее семья всегда исправно платила земельную ренту. В девичестве она носила фамилию Смит. Я помню ее живой маленькой старушкой, которая вечно встречала меня, по-детски сюсюкая. Бабушка умерла, когда мне было шесть лет. Знаю, что они с дедушкой были разведены, но оба ничего на эту тему нам не говорили. Однако, как утверждала тетя Кейт, дедушка завел любовницу, чем неприятно удивил бабулю.

Измерять уровень морали в нашей семье по общепринятым меркам было бы так же ошибочно, как измерять термометром температуру кипящей воды. Понятно, что, имея за спиной такое семейное наследие, обе дочери сапожника быстро покинули отчий дом и обосновались на театральной сцене.

Как и мама, тетя Кейт, ее младшая сестра, была субреткой. Впрочем, о ней мы знали немного, поскольку она весьма редко и неожиданно появлялась в нашем доме. Кейт была привлекательной и темпераментной молодой женщиной, которая не очень хорошо ладила с мамой. Ее случайные визиты в наш дом обычно заканчивались ссорой и обвинением мамы в том, что она опять что-то сказала или сделала не так.

В восемнадцать лет мама сбежала в Африку с мужчиной средних лет. Она часто вспоминала о том периоде своей жизни – как проводила время в роскоши, среди плантаций, слуг и верховых лошадей.

В те же восемнадцать она родила моего брата Сидни. Мне сказали, что Сидни – сын лорда и что, как только ему исполнится двадцать один год, он унаследует две тысячи фунтов. Надо сказать, что эта новость и радовала, и беспокоила меня одновременно.

Мама совсем ненадолго задержалась в Африке. Вернувшись, она вышла замуж за моего отца. Я не знаю, чем закончился африканский этап ее жизни, но во времена нашей ужасающей бедности я упрекал ее в том, что она слишком легко рассталась с прелестями той жизни. Мама смеялась в ответ и говорила, что была слишком молодой, чтобы все предусмотреть.

Не знаю, сильно мама любила отца или нет, но она всегда вспоминала его без чувства горечи, что позволяет мне сделать вывод о том, что мама была слишком объективной в своем отношении к нему и никогда не любила его очень сильно.

Иногда она говорила о нем с глубокой симпатией, а иногда сокрушалась о его пьянстве и буйстве. Позднее если мама злилась на меня, то всегда говорила: «Смотри, не закончи жизнь так же, как твой отец!»

Она знала отца еще до того, как убежала в Африку. Они были любовниками и вместе играли в ирландской мелодраме «Шэмас О’Брайен». В свои шестнадцать она уже исполняла главную роль в спектакле. Во время одного из турне она повстречалась со своим пожилым лордом, который и увез ее в Африку. Вернувшись, мама снова встретилась с отцом, их связь возобновилась, и они поженились. Через три года родился я.

Родители расстались через год после моего рождения, и я мало что могу написать о причинах их развода. Мама не настаивала на выплате алиментов. Она была звездой, чувствовала себя вполне независимой и зарабатывала двадцать пять фунтов в неделю, что позволяло ей полностью содержать и себя, и детей. Только болезнь заставила ее просить помощи у бывшего мужа, будь все по-другому, она никогда бы этого не сделала.

У мамы со временем появились серьезные проблемы с голосом, который никогда не был сильным, и любая легкая простуда вызывала ларингит, который длился неделями. Однако она не могла не работать, и поэтому голос ее становился все хуже и хуже. Мама больше не владела им. В середине выступления он мог внезапно перейти в хрипоту, или просто исчезнуть, или превратиться в невнятный шепот на потеху публике, которая начинала смеяться и улюлюкать. Постоянное беспокойство о голосе повлияло на ее здоровье и привело к серьезному нервному срыву. В результате многие театральные ангажементы были приостановлены, а затем и вовсе потеряны.

Именно из-за маминых проблем с голосом я впервые выступил перед публикой, когда мне было всего лишь пять лет. Обычно вместо того, чтобы оставлять меня по вечерам одного в арендованной квартире, мама брала меня в театр. В то время она играла в Олдершоте, грязном и неуютном театре, где собирались в основном солдаты. Они были шумными, грубыми, насмешливыми и никому не прощали ошибок на сцене. Работа в Олдершоте означала для несчастных артистов неделю, полную ужасов.

И вот я стоял за кулисами, как вдруг мамин голос сорвался и перешел в шепот. Публика тут же начала издевательски смеяться, фальшиво петь фальцетом и мяукать. Это было странно, непривычно, и я абсолютно не понимал, что происходит. Шум все возрастал, и в конце концов маме пришлось уйти со сцены. За кулисами она выглядела растерянной и расстроенной, к ней подошел ее театральный менеджер, с которым они сразу же начали спорить, и тут он посмотрел на меня и сказал что-то о том, что я мог бы заменить маму на сцене, – как-то раз он видел, как я выступаю перед мамиными друзьями.

Я только помню, что менеджер взял меня за руку и вывел на сцену перед шумной и голосящей публикой. После его быстрых объяснений я остался на сцене совсем один. И вот в ярком свете рампы и перед полным табачного дыма зрительным залом я начал петь под аккомпанемент оркестра, который никак не мог под меня подстроиться. Я решил исполнить популярную тогда песенку «Джек Джонс»:

- Джек Джонс всем на рынке отлично знаком,

- Наверно, вы знали его?

- Про то, каким он был прежде, сказать нельзя ничего.

- Но вот наследство досталось ему,

- И Джонс уже вроде не Джонс.

- И тошно глядеть его старым друзьям,

- Как он задирает нос.

- Ему по утрам подавай «Телеграф»,

- А раньше хватало и «Стар».

- Не знаем, что можно нам ждать от него,

- Коль скоро богатым он стал.

Не успел я пропеть и половины, как на меня и на сцену обрушился целый дождь из монет. Я тут же перестал петь и объявил всем, что, прежде чем продолжу песню, нужно собрать все монеты. В зале начали смеяться. Менеджер вышел с платком и помог мне все быстро собрать, и тут я подумал, что он оставит все деньги себе. Именно этой мыслью я и поделился с публикой, отчего в зале засмеялись еще громче, а уж когда я пошел со сцены, стараясь держаться поближе к менеджеру, хохот достиг гомерических размеров. И только когда деньги были отданы маме, я вернулся к пению. Я чувствовал себя как дома, разговаривал со зрителями, танцевал, подражал известным мне певцам, в том числе спел одну из любимых маминых песенок, это был «Ирландский марш»:

- Райли, Райли, это парень – о-ля-ля!

- Райли, Райли, это парень для меня!

- Ну где ты в армии найдешь

- Красавчика такого?

- Ведь это Райли, наш сержант,

- Из восемьдесят восьмого!

Повторяя припев, я вдруг совершенно неосознанно сымитировал мамин срывающийся голос и был ошеломлен тем, как это было воспринято публикой. Со всех сторон раздавались смех и аплодисменты, а на сцену снова посыпались монеты. Ну а когда вышла мама, чтобы забрать меня со сцены, аплодисменты превратились в овации. Это был вечер моего дебюта на сцене и последнего выступления мамы.

Когда судьба вмешивается в жизнь человека, она не знает ни милости, ни справедливости. Именно так и произошло с мамой. Голос пропал окончательно, и как осень превращается в зиму – так и наше положение превратилось из плохого в просто ужасное. Мама постаралась скопить немного денег, но и они скоро закончились, также как и ее драгоценности и многие другие вещи, которые она продавала, надеясь, что голос все же вернется.

Из нашей уютной трехкомнатной квартиры мы перебрались в двухкомнатную, а потом и в однокомнатную. По мере переездов вещей у нас оставалось все меньше и меньше, а районы, где мы оказывались, становились все беднее и беднее.

Мама обратилась к религии, видимо, надеясь на то, что это поможет восстановить голос. Она теперь часто посещала церковь Христа на Вестминстер-Бридж-роуд, и каждое воскресенье я должен был ее сопровождать, слушать органную музыку Баха и с нарастающим нетерпением внимать высокому драматическому голосу преподобного Ф. Б. Мейера, эхо которого, словно шаркающие шаги, разносилось по всей церкви. Думаю, что его проповеди производили нужный эффект на некоторых прихожан, – я, например, со смущением несколько раз замечал, как мама вытирает слезы во время молитвы.

Я очень хорошо помню жаркий летний день Святого Причастия, прохладную серебряную чашу с вкуснейшим виноградным соком, которую прихожане передавали друг другу, и легкое прикосновение маминой руки, когда я попытался отпить побольше. Какое же облегчение я испытал, когда преподобный отец наконец-то закрыл Библию! Это означало, что служба скоро закончится, все помолятся еще немного и наконец споют заключительный гимн.

Мама теперь редко встречалась со своими театральными друзьями. Все, что было раньше, куда-то испарилось и осталось лишь где-то глубоко в памяти. Мне начинало казаться, что мы всегда жили столь тяжело и бедно. Всего лишь один год обрушившихся на нас невзгод казался целой жизнью, прожитой в тяжелом труде. Это было унылое, безысходное существование, работу невозможно было найти, и мама, которая не знала ничего, кроме сцены, чувствовала себя бессильной.

Она была маленькой, хрупкой и впечатлительной женщи ной, столкнувшейся с ужасающими реалиями Викторианской эпохи, ее нищетой и богатством. Это был мир, в котором у женщин из нижних слоев общества не было выбора, кроме как идти к кому-либо в услужение или всю жизнь изнывать от тяжкого труда на какой-нибудь фабрике.

Время от времени маме удавалось найти работу сиделки у больного, но это было нечасто и ненадолго. Тем не менее кое-какие навыки у мамы были, ведь она сама шила себе театральные костюмы, и работа с ниткой и иголкой была ей знакома, что помогало зарабатывать пару-другую шиллингов, перешивая одежду для прихожан церкви. Конечно же, этого едва хватало для нас троих. Отец пил, деньги за выступления получал не всегда, также как и мы не всегда получали от него по десять шиллингов в неделю.

К тому времени мама уже распродала все, что у нее было. Последним богатством был большой сундук с театральными костюмами. Эти свои вещи мама берегла, как могла, надеясь, что голос вернется и они ей еще понадобятся. Иногда она заглядывала в сундук, вытаскивала что-нибудь, что оказывалось усыпанным блестками костюмом или париком, и тогда мы просили ее примерить это. Я помню, как однажды она достала шапочку и мантию судьи, надела их и запела слабым голосом одну из своих старых популярных веселых песенок, которую сама и сочинила:

- Я женщина-судья,

- В мире лучше нет, чем я,

- И честна, и справедлива —

- Вот ведь всех вас удивила

- Я урок хочу вам дать,

- Чтоб вы поняли опять,

- Как мы можем все решать!

С непринужденной легкостью мама начинала свой грациозный танец и, позабыв о том, что хотела, пела нам другие песни из своего репертуара и танцевала до тех пор, пока не начинала задыхаться и падать от усталости. Тогда она принималась вспоминать былые, лучшие времена и показывала нам свои старые театральные афиши. На одной из них было следующее:

Экстраординарное представление!

Прекрасная и талантливая

Лили Харли

Артистка театра, пародистка и танцовщица

Мама не только показывала нам свои номера, но и пародировала других актрис, которых она знала и видела в театре.

А когда мама пересказывала нам пьесы, то играла все роли. Например, в «Крестном знамении», когда она изображала Мерсию, мы видели горящие верой глаза героини, когда та выходила на арену на растерзание львам. Затем мама подражала высокому голосу жреца, которого играл Уилсон Баррет, стоя в туфлях на толстой подошве из-за своего маленького роста: «Что такое христианство, мне неведомо. Но коль оно рождает женщин, подобных Мерсии, я верю в Рим, да и не только в Рим, но целый мир сподобится спасения!» Мама с юмором пародировала игру Баррета, но не без уважения к таланту этого актера.

Она обладала даром безошибочного распознавания настоящих талантов. Будь то Эллен Терри или Джо Элвин из мюзик-холла, она чувствовала искусство их игры на сцене. Актерство было у мамы в крови, и она говорила о театре как человек, который по-настоящему его любит.

Мама любила рассказывать анекдоты и тут же изображала их перед нами. Вот один из анекдотов об императоре Наполеоне: как-то раз, работая в библиотеке, Наполеон привстал на цыпочки, стараясь достать книгу с полки, и тут его врасплох застал маршал Ней (мама с юмором мастерски изображала обоих): «О сир! Позвольте мне помочь вам, я выше!» На что Наполеон возмущенно ответил: «Что?! Выше?! Да вы всего лишь длиннее!»

Она изображала Нелл Гвин, с азартом показывая, как та, перегнувшись через перила дворцовой лестницы с ребенком на руках, угрожала Чарльзу II: «Дайте же имя этому дитяти, или я брошу его вниз!», на что король Чарльз испуганно отвечал: «Ну хорошо, хорошо! Ну, пусть он будет герцогом Сент-Албанским!»

Помню один вечер в нашей комнате в подвале на Окли-стрит. Мы с мамой были дома одни – я, простуженный, лежал в кровати, а Сидни ушел в вечернюю школу. Приближался вечер, мама сидела спиной к окну и читала вслух Новый Завет, как всегда изображая всех упомянутых в повествовании. С присущим ей одной талантом она показывала, как Христос любил и жалел бедняков и людей. Вполне возможно, что такая эмоциональность была связана с моей болезнью, но ее толкование истории Христа в тот день я запомнил навсегда. Такого я больше никогда и нигде не видел и не слышал.

Она говорила о смирении и терпимости Христа, о прощении грешницы, которую толпа была готова забросать камнями, о его словах, обращенных к толпе: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».

Она читала до наступления темноты и остановилась лишь раз, чтобы зажечь лампу, а потом рассказала мне о такой вере больных в Христа, что им достаточно было лишь дотронуться до его одежд, чтобы исцелиться.

А еще она рассказывала мне о ненависти и зависти первосвященников и фарисеев, о том, как схватили Христа и с каким спокойным достоинством он вел себя перед Понтием Пилатом, когда тот, умывая руки, сказал (тут она проявила свой актерский талант): «Я никакой вины не нахожу в нем». А потом – как они сняли одежды с Христа и бичевали его, возложили терновый венец на голову, издевались и плевали ему в лицо, крича: «Радуйся, царь Иудейский!»

Мама продолжала рассказ со слезами на глазах. Она вспомнила о Симоне, который помог Христу нести крест, – и тот с благодарностью посмотрел на него, о раскаявшемся Варавве, умирающем рядом на кресте и просящем у Иисуса прощения, и как тот ответил ему: «Сегодня же будешь со мной в раю». Рассказала мне и о том, как Христос обратился к матери своей и сказал: «Женщина! Се сын твой». Как за минуту до смерти воскликнул он: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Мы оба плакали в этот момент.

– Видишь, – говорила мама, – он был таким же, как и мы все, и он тоже мучился сомнениями.

Мама так увлекла меня своими рассказами, что каждую ночь я хотел умереть и воссоединиться с Христом. Однако она энтузиазма по этому поводу не испытывала. «Иисус хочет, чтобы ты сначала выполнил свое предназначение здесь, на земле», – говорила она. В той темной подвальной комнате на Окли-стрит мама одарила меня тем светом доброты, который привнес в литературу и искусство театра самые великие и глубокие темы – любовь, милосердие и человечность.

Жизнь в нищете, на самом дне, куда мы опустились, легко могла заставить нас говорить на ужасном языке, свойственном окружающей среде. Однако мама всегда была выше обстоятельств и постоянно следила за нашей речью, исправляла ошибки, словно убеждая нас в том, что мы гораздо выше всего, что нас тогда окружало.

Нищета засасывала все сильнее и сильнее, и я по-детски наивно упрекал маму за то, что она никак не вернется на сцену. Мама улыбалась и говорила, что жизнь в театре полна фальши и люди там быстро забывают о вере в Бога.

Но тем не менее как только она начинала говорить о театре, то забывала обо всем и в глазах у нее загорался былой энтузиазм. Иногда, вспомнив о театре, она надолго умолкала, склонялась над шитьем и впадала в тоску и уныние, хорошо понимая, что мы давно уже далеки от гламура театральной жизни. Но вдруг почувствовав и мое настроение, всегда старалась хоть как-то меня подбодрить.

Приближалась зима, а бедному Сидни нечего было надеть, и мама перешила свой вельветовый жакет, превратив его в детское пальто с рукавами в черную и красную полоску и со складками на плечах. Она пыталась избавиться от этих складок, но безуспешно. Когда Сидни заставили надеть пальто, он даже заплакал: «Что обо мне подумают в школе?»

«Разве это так важно? – спросила мама. – Да и пальто выглядит весьма прилично». Она проявила такой дар убеждения, что Сидни так и не понял, почему он все же согласился надеть такое пальто. Это несчастное пальто и мамины ботинки со срезанными каблуками стали причиной многочисленных драк в школе. Мальчишки прозвали Сидни «Иосифом в разноцветных одеждах», а меня – в чулках красного цвета, перешитых из маминых, – «сэром Фрэнсисом Дрейком».

И вот ко всем нашим многочисленным проблемам прибавилась еще одна – у мамы начались сильные головные боли, переходящие в мигрень. Ей пришлось бросить шить, и целыми днями она лежала в темноте нашей комнаты с чайными примочками на глазах. У Пикассо был «голубой период», у нас же наступил «серый», во время которого мы жили благодаря благотворительности нашего прихода, талонам на бесплатный суп и посылкам для бедных. В перерывах между уроками Сидни продавал газеты – это была капля в море, но она хоть немного помогала. Однако в любом кризисе наступает развязка, а в нашем случае это была счастливая развязка.

Как-то раз, когда мама чувствовала себя лучше, но еще не убрала примочки с глаз, в нашу темную комнату влетел Сидни и, бросив газеты на кровать, радостно сообщил: «Я нашел кошелек!» Он отдал его маме, которая обнаружила в нем горсть серебряных и медных монет. Она быстро закрыла его и, испытывая прилив возбуждения, прилегла на кровать.

Сидни продавал газеты в автобусах и на одном пустом сиденье второго этажа увидел кошелек. Не раздумывая, он накрыл его газетой, а затем вместе с ней поднял кошелек и ринулся прочь. Спрятавшись за доской объявлений на пустой остановке, он открыл кошелек и увидел медные и серебряные монетки. Сердце его сильно забилось, и, даже не пересчитав деньги, он помчался домой.

Мама встала с кровати и высыпала содержимое кошелька на стол, но тот все еще оставался довольно тяжелым. И тут она заметила, что у кошелька есть еще одно отделение! Она открыла его, и на столе оказались целых семь золотых соверенов! От радости мы пребывали в настоящей истерике. К нашему счастью, в кошельке не было адреса его владельца, и это отчасти смягчило мамины религиозные переживания. Мы посочувствовали бедняге по поводу столь серьезной потери, и мама тут же объяснила, что Господь наконец-то услышал ее молитвы.

Я не знаю, что за болезнь была у мамы, – было ли это на уровне психиатрии или физиологии, но она выздоровела всего лишь за неделю. Как только она стала чувствовать себя хорошо, мы отправились на каникулы в Саусэнд-он-Си, причем мама поменяла весь наш с Сидни гардероб.

В Саусэнде я впервые увидел море и почувствовал его гипнотический эффект. Я спускался к нему по крутой улочке под лучами яркого солнца, и казалось, что море как бы простерлось надо мной и живым прожорливым чудищем готово обрушиться на мою голову. Мы все быстро скинули обувь и зашлепали по мокрому песку и воде. Я испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие от нежного прикосновения воды к моим босым ногам.

Это было замечательно! Золотистый песок пляжа, розовые и голубые детские ведерки и лопатки, парусные лодки, летающие по волнам ласкового моря, и другие, лежащие на песке на своих округлых боках, пропахшие водорослями и смолой, – я до сих пор с восторгом вспоминаю тот счастливый день.

В 1957 году я заехал в Саусэнд и тщетно пытался найти ту самую крутую улочку, с которой увидел море первый раз в жизни. Увы, от нее не осталось и следа. На окраине городка я нашел остатки когда-то знакомого мне рыбацкого поселка с его старомодными фасадами магазинчиков. Казалось, здесь витал исчезающий дух прошлого – а может, это был всего лишь знакомый мне запах водорослей и смолы.

Деньги, которые достались нам словно по волшебству, быстро утекли, словно песчинки в песочных часах, и старые беды вернулись. Мама снова принялась за поиски работы, но это было почти безнадежно. Одна за другой проблемы горой вырастали над нами. Мы не уплатили очередной взнос, и у мамы забрали ее швейную машинку. Вдобавок ко всему мы перестали получать еженедельные отцовские десять шиллингов.

В отчаянии мама обратилась к новому адвокату, который, не ожидая хорошего вознаграждения, посоветовал ей вместе с детьми перейти на попечение городских властей.

У мамы не было выбора: двое детей, полная нищета и безысходность, и вот по ее решению мы оказались в работном доме района Ламбет.

Глава вторая

Мы понимали, что жизнь в работном доме могла стать катастрофой для нашей семьи, однако и Сидни, и я восприняли это решение как некое приключение и как то, что придет взамен жалкому прозябанию в подвальной комнатушке. Но в тот печальный для всех нас день я действительно понял, что происходит, лишь тогда, когда мы вошли в ворота работного дома. Мною овладели отчаяние и тоска, ведь нас разделили, и мама отправилась в женскую половину дома, а мы с Сидни – в его детскую часть.

Я очень хорошо помню весь ужас первого родительского дня. Вид мамы в невзрачной рабочей одежде потряс меня, когда она зашла в комнату свиданий. Она выглядела такой одинокой и растерянной! Всего за одну неделю она состарилась и осунулась, но, увидев нас, заулыбалась, и ее лицо просветлело. Мы с Сидни заплакали, и мама заплакала тоже – крупные слезы катились по ее щекам. Но вот ей удалось совладать с собой, и все вместе мы сели на жесткую скамью. Мама нежно гладила наши руки, которые лежали у нее на коленях. Она с улыбкой смотрела на наши обритые головы, прижимала нас к себе и говорила, что скоро мы все снова будем вместе. Из кармана своего фартука она вытащила маленький пакетик кокосовых леденцов, которые купила в местной лавке на деньги, заработанные вязанием кружевных манжет для одной из надзирательниц. После свидания Сидни долго сокрушался о том, как сильно постарела мама.

Мы с Сидни быстро привыкли к жизни в работном доме, но грусть и напряжение никак не оставляли нас. Я мало что помню о том периоде жизни, но в памяти четко отложилось воспоминание о длинном обеденном столе и других детях, сидящих за ним, и еще о том, что я всегда с нетерпением ждал времени обеда. Во главе стола сидел и наблюдал за порядком один из обитателей работного дома. Это был старик лет семидесяти пяти с редкой бородкой и грустными глазами. Он посадил меня рядом с собой, потому что я был самым младшим из детей и кудрявым – это было еще до того, как меня и Сидни обрили наголо. Он называл меня своим «тигром» и добавлял, что когда я немного подрасту, то буду носить цилиндр с кокардой и сидеть на задке его кареты, важно скрестив руки на груди. Я гордился тем, что он выбрал меня. Но через день или два у нас появился еще один мальчик – еще младше меня и тоже с кудряшками, и занял мое место возле старого джентльмена. При этом старик шутливо отметил, что самые маленькие и самые кудрявые всегда обладают преимуществом по сравнению со всеми остальными.

Через три недели нас перевели из Ламбетского работного дома в Ханвеллский приют для сирот и бедных детей. Приют находился в двенадцати милях от Лондона. Переезд на новое место в хлебном фургоне, запряженном лошадьми, превратился во впечатляющее событие. Да и перемена места нам понравилась, потому что в те времена окрестности Ханвелла были весьма живописны. Вдоль дорог росли высокие каштаны, вокруг простирались пшеничные поля и фруктовые сады, и с тех пор насыщенный свежий запах, какой бывает в деревне после дождя, всегда напоминал мне о жизни в Ханвелле.

Как только мы приехали на место, нас сразу отправили в приемное отделение для медицинского и психического обследования. Это была разумная мера, так как физически слабому и умственно отсталому мальчишке трудно было бы жить и ладить с тремя или четырьмя сотнями здоровых ребят. Первые несколько дней я чувствовал себя одиноким и потерянным. В работном доме мама всегда была рядом, и это немного успокаивало, но после переезда в Ханвелл мы оказались далеки друг от друга. Из приемного отделения Сидни и меня перевели в школу, и здесь нам пришлось расстаться: Сидни определили в группу старших мальчиков, а я попал в младшую группу. Мы редко виделись, потому что наши спальни находились в разных корпусах. Мне тогда было немногим более шести лет. Я чувствовал себя одиноким и униженным, особенно летними вечерами, во время молитвы перед сном. Стоя на коленях в центре огромного спального зала в ночной рубашке вместе с двадцатью такими же мальчиками, я смотрел в окна на наступающий закат, на дальние холмы и ощущал себя здесь совершенно чужим, особенно когда мы начинали петь своими слабыми дрожащими голосами:

- О, не оставь меня на склоне дня!

- Темнеет. Боже, не оставь меня!

- Когда другие мне помочь не в силах,

- О, не покинь меня, заступник сирых!

В такие моменты я чувствовал себя самым несчастным на свете. Смысл того, о чем поется в этом гимне, я не понимал, но грустный мотив усугублял мое настроение.

Но вот два месяца спустя наступил прекрасный день в нашей жизни. Мама сделала так, что нас с Сидни отпустили из школы, и мы снова оказались в Лондоне, в Ламбетском работном доме. Мама, одетая в свою собственную одежду, поджидала нас прямо у ворот. Она попросила отпустить нас из школы всего лишь на один день – ей очень хотелось побыть с нами хоть немного. Она договорилась, что мы вернемся обратно в тот же день, – это был единственный способ повидаться с нами.

Прежде чем войти в дом, нам велено было снять одежду, ее пропарили, а потом вернули неглаженой. Мы представляли собой жалкое зрелище, когда выходили из ворот работного дома в мятой одежде. Ранним утром идти было особо некуда, поэтому мы отправились в Кеннингтонский парк, который находился в паре километров от работного дома. У Сидни в носовом платке были припрятаны девять пенсов, на которые мы купили целый фунт спелых вишен. Так мы и провели утро в парке, сидя на скамейке и поедая сладкие ягоды. Сидни скатал бумажный шар из обрывка газеты, обвязал его веревкой, и какое-то время мы поиграли в мяч. В полдень зашли в кафе и истратили все оставшиеся у нас гроши на кекс за два пенса, порцию копченой рыбы за пенс и две чашки чая по полпенса каждая, которые мы поделили на троих. После этого мы снова вернулись в парк, я и Сидни играли в мяч, а мама вязала.

Ближе к вечеру мы вернулись в работный дом, чтобы, как шутливо сказала мама, «прийти как раз к чаю». В работном доме нашему возвращению не порадовались, потому что снова нужно было пропарить всю одежду. Это значило, что мы с Сидни проведем там больше времени, чем следовало, но это также значило, что мы дольше побудем с мамой.

После этого счастливого дня мы провели в Ханвелле почти год. Я пошел в школу и научился писать свою фамилию – Чаплин. Это слово завораживало меня, и мне казалось, что оно действительно мне подходит.

Школа в Ханвелле была поделена на две части: одно отделение – для мальчиков, а второе – для девочек. Младшую группу мальчиков вечером в субботу водили в баню, и мыться нам помогали девочки из старшей группы. Мне не было еще семи лет, когда моя скромность подверглась серьезной атаке: первый раз в жизни я испытал неимоверное смущение от того, что какая-то четырнадцатилетняя девчонка терла меня, совершенно голого, мочалкой.

Но вот мне исполнилось семь лет, и я был переведен из младшей группы во взрослую, где были мальчики от семи до четырнадцати лет. Теперь наравне со всеми я мог участвовать в школьных мероприятиях – разнообразных занятиях, играх и долгих прогулках за пределами школы два раза в неделю.

В Ханвелле о нас неплохо заботились, и все же это было унылое существование. Грусть и тоска висели буквально везде – и на улице, и в школе, и над дорожками, по которым мы гуляли, – сотня мальчишек в колонну по два.

Я ненавидел эти прогулки, и все эти деревни, через которые мы проходили, и местных таращившихся зевак, называвших нас «детдомовцами».

Наша площадка для игр была размером примерно в четыре тысячи квадратных метров. По ее периметру располагались одноэтажные кирпичные здания, в которых размещались конторы, кладовые, фельдшерский пункт, кабинет стоматолога и склад одежды для мальчиков. В самом дальнем и темном углу находился карцер, в который однажды посадили мальчишку лет четырнадцати, отчаянного смельчака, как его называли другие. Он попытался убежать из школы, выбравшись на крышу через окно второго этажа и забрасывая оттуда своих преследователей обломками черепицы и каштанами. Все это случилось поздно вечером, когда младшая группа уже спала, и о побеге мы узнали только утром от мальчишек из старшей группы.

Наказания за серьезные проступки подобного рода проводились по пятницам в мрачном гимнастическом зале размером двенадцать на восемнадцать метров, с высоким потолком и канатами для лазания, подвешенными к стропилам. Рано утром две или три сотни воспитанников от семи до четырнадцати лет строевым шагом заходили в зал и по-военному выстраивались вдоль стен, формируя три стороны квадрата. Четвертая сторона была как раз той, где стоял длинный школьный стол, напоминавший столы в армейской столовой, а за ним томились «виновники торжества» в ожидании приговора и наказания. Справа перед столом была установлена тумба с веревками для рук и ног и рама со зловеще свисающими розгами.

Во время наказания за не самые серьезные проступки воспитанника укладывали поперек стола, связывали ему ноги, которые затем крепко держал один из надзирателей, в то время как другой задирал рубашку своей жертвы на голову и крепко натягивал штаны на заднице несчастного.

Отставной капитан флота по имени Хиндрум, здоровяк весом около двухсот фунтов, держал одну руку за спиной, а во второй у него был прут толщиной в большой палец и длиной в четыре фута. Стоя над несчастным мальчишкой, он примеривался к удару, а затем медленно, не без драматизма поднимал прут и резко опускал его вниз. Зрелище было ужасным, и некоторые из стоящих вдоль стен мальчиков падали в обморок.

Минимальным количеством ударов было три, а максимальным – шесть. Бедняга, получавший более трех ударов, обычно издавал ужасные крики. Иногда виновные молча переносили экзекуцию или же попросту теряли сознание. Удары имели какой-то парализующий эффект, и поэтому жертву относили в сторону и укладывали на гимнастический мат, где он лежал в мучениях и конвульсиях следующие десять минут, пока боль не утихала. На ягодицах оставались три розовых рубца шириной в толстый палец прачки. По сравнению с наказанием прутом розги были еще ужаснее. После трех ударов надзиратели подхватывали виновного под руки и уносили в фельдшерский пункт.

Ребята говорили, что отрицать обвинение было делом совершенно бессмысленным, потому что за это можно было получить максимальное наказание. К тому же обычно мальчишки не обладали необходимым в данном случае даром убеждения.

Итак, мне исполнилось семь лет, и я был в старшей группе. Помню, как первый раз присутствовал во время наказания, стоя в давившей на меня тишине зала, и как колотилось сердце, когда я смотрел на входивших экзекуторов. У стола уже томился в ожидании «отчаянный беглец». Его голова и плечи едва-едва выглядывали из-за стола – таким он был маленьким. У него было тонкое скуластое лицо и большие глаза.

– Виновен или нет? – грозно спросил директор, зачитав обвинение.

Обвиняемый стоял молча и безучастно смотрел перед собой. Его подвели к столу, но он был так мал, что пришлось поставить его на пустой ящик из-под мыла. После этого мальчишке связали руки и приступили к экзекуции. Несчастный получил три удара розгами, после чего был препровожден к фельдшеру на лечение.

Каждый вторник на нашей игровой площадке раздавался звук горна, мы переставали играть и застывали, как статуи, а капитан Хиндрум выкрикивал в рупор имена несчастных, которым предстояло наказание в ближайшую пятницу.

Однажды, к моему глубокому изумлению, я услышал и свою фамилию. Я и представить не мог, что же натворил, но, необъяснимо почему, испытывал сильное возбуждение – наверное, потому, что ощутил себя в самом эпицентре драматических событий. Когда наступил час наказания, я вышел вперед.

– Ты обвиняешься в поджоге сортира! – громко объявил директор школы.

Это была неправда. Какие-то мальчишки подожгли бумагу в туалете как раз тогда, когда я зашел туда по нужде, и я не имел к ним никакого отношения.

– Виновен или не виновен? – прозвучал голос директора.

Ужасно нервничая и испытывая давление какой-то неведомой силы, я выдавил из себя:

– Виновен, – не чувствуя при этом ни обиды, ни несправедливости.

События вдруг превратились в рискованное приключение, во время которого меня подвели к столу и приговорили к трем ударам прутом. Боль буквально вышибла из меня дыхание, но я не закричал, а только потерял способность двигаться. Меня положили на мат оклематься. В тот момент я чувствовал себя триумфатором.

Сидни работал на кухне и ничего не знал о моих бедах вплоть до момента, когда вместе с другими зашел в гимнастический зал и, к своему ужасу, увидел меня, распростертого на столе в ожидании наказания. Позже он рассказал мне, что рыдал от ярости, когда увидел меня на столе для пыток.

В школе старшего брата принято было называть «мой малыш» – это придавало уверенности и значимости. Иногда я встречал «своего малыша» на выходе из столовой. Сидни работал на кухне, и ему удавалось тайком быстро сунуть мне в руки пару ломтей хлеба с толстым куском масла между ними. Я прятал хлеб под свитером, а потом делился лакомством с одним из своих приятелей. Не могу сказать, что нас плохо кормили, но толстый кусок масла был невиданной роскошью. К сожалению, все скоро закончилось, так как Сидни уехал из Ханвелла, отправившись на учебное судно «Эксмут».

Когда воспитанникам школы исполнялось одиннадцать, им предлагали пойти на службу в армию или на флот. Если мальчик выбирал флот, его посылали на «Эксмут». Это не было обязательным условием, но Сидни решил связать свое будущее с морем. В результате я остался один.

Что-то глубоко личное проявляется в отношении детей к своим волосам. Все мы горько плачем, когда нас ведут стричься первый раз в жизни. Какими бы ни были волосы – густыми, кудрявыми или прямыми, потерять их – значит лишиться важной части самого себя.

В Ханвелле началась эпидемия стригущего лишая – очень заразной болезни, и поэтому всех, кто заболел, определили в изолятор на первом этаже. Его окна выходили непосредственно на нашу игровую площадку. Мы часто смотрели в эти окна на несчастных мальчишек с бритыми наголо и залитыми йодом головами, завистливо поглядывавших на нас из своего заточения. Выглядели они ужасно, и мы относились к ним с презрением.

И поэтому когда в столовой воспитательница вдруг остановилась за моей спиной и с криком «Лишай!» раздвинула мне волосы на затылке, я не удержался от рыданий.

Лечение длилось неделями, которые казались вечностью. Голову мне обрили и обмазали йодом, и поэтому я повязал себе носовой платок на манер сборщика хлопка. Но была одна вещь, которую я даже и не пытался сделать, – посмотреть в окно. Я хорошо знал, как к нам относились те, кто не заболел и остался на свободе.

Во время моего заточения мама приехала навестить меня. Ей как-то удалось выбраться из работного дома, и теперь она снова пыталась найти для нас троих новое жилье. Ее появление было подобно букету прекрасных цветов. Мама выглядела такой посвежевшей и похорошевшей, что мне вдруг стало неловко из-за моей обритой и вымазанной йодом головы.

– Вы уж не смотрите на то, что у него грязное лицо, – сказала воспитательница.

Мама засмеялась, а потом обняла меня, поцеловала и сказала слова, которые я помню и сейчас: «С этой грязью ты мне еще дороже».

Вскоре вернулся Сидни, и мама забрала нас к себе. Она сняла комнату за Кеннингтонским парком, и какое-то время ей удавалось нас содержать. Увы, совсем скоро мы снова оказались в работном доме. Маме так и не удалось найти работу, а отец потерял свой ангажемент. Мы непрерывно меняли одну комнатушку на другую, и это напоминало игру в шашки, в которой последний ход вновь отправил нас в работный дом.

Теперь мы жили в другом районе, и поэтому нас направили в другой работный дом, а оттуда в Норвудскую школу, еще более мрачную, чем школа в Ханвелле. Здесь и листья были темнее, и деревья выше. Ну, может быть, окрестности выглядели живописнее, но в целом все выглядело так же безрадостно.

Однажды, когда Сидни играл в футбол, его подозвали две воспитательницы и сказали, что мама сошла с ума и ее определили в больницу для душевнобольных на Кейн Хилл. Узнав об этом, Сидни не проронил ни слова и продолжил играть, но после матча он забрался подальше ото всех и долго и горько плакал.

Я не поверил ему, когда он все мне рассказал. Я не плакал, нет, но мною завладело отчаяние. Почему она это сделала? Мама, всегда такая добрая и веселая, как она могла сойти с ума? Я даже думал иногда, что это она специально сошла с ума, чтобы избавиться от нас. У меня были даже сновидения, в которых мама смотрела на меня, торжествуя, и исчезала в воздухе.

Официально о том, что произошло, нам сообщили через неделю. А также сказали, что суд назначил отца ответственным за наше с Сидни воспитание и содержание. Я предвкушал прелести жизни с отцом. К тому времени я видел его всего два раза в своей жизни. Первый раз – на сцене, а второй – в Кеннингтонском парке, где он прогуливался по главной аллее с какой-то дамой. Я остановился, посмотрел на него и вдруг на уровне инстинкта почувствовал, что это мой отец. Он подозвал меня к себе и спросил мое имя. Чувствуя весь драматизм происходящего, я невинно ответил: «Чарли Чаплин». Отец со значением посмотрел на свою спутницу, опустил руку в карман и вынул оттуда полкроны. Я тут же рванул домой и сказал маме, что встретил в парке отца.

И вот теперь нам предстояло жить вместе с ним. Как бы то ни было, Кеннингтон-роуд была для нас знакомым местом, да и не таким унылым, как Норвуд.

И опять нас посадили в хлебный фургон и отправили на Кеннингтон-роуд, 287, – это как раз тот дом, рядом с которым я и видел прогуливающегося отца. Дверь открыла женщина, с которой он жил в то время. Она выглядела неряшливой и хмурой. Но в целом была привлекательной, высокой, с хорошей фигурой, полными губами и грустным взглядом больших оленьих глаз. Женщине было около тридцати лет, и звали ее Луиза. Случилось так, что самого мистера Чаплина дома не было, но после выполнения обычных формальностей и подписания бумаг нас оставили на попечении Луизы, которая провела нас наверх, в переднюю гостиную. На полу сидел мальчик лет четырех и во что-то играл. У него были большие темные глаза и густые вьющиеся коричневые волосы, это был сын Луизы и мой сводный брат.

Семья жила в двухкомнатной квартире. В гостиной, куда нас провела Луиза, были большие окна, но свет пробивался в комнату словно сквозь воду, и в ней было темно. Все здесь выглядело так же уныло, как и сама Луиза, – невзрачные обои, серая, невнятного цвета мебельная обивка, стеклянный ящик с чучелом щуки, которая проглотила другую, точно такого же размера, чья голова торчала у первой из пасти. Эта композиция выглядела особенно жутко.

В задней комнате Луиза поставила еще одну кровать для меня и Сидни, но она оказалась слишком маленькой, и Сидни сказал, что может спать на диване в гостиной.

– Будешь спать там, где я скажу, – отрезала Луиза.

В воздухе повисла напряженная тишина, и мы молча прошли назад в гостиную.

Наше появление не вызвало особого энтузиазма, что было вполне понятно. Для Луизы мы были словно снег на голову, какие-то чужие ей дети бывшей жены нашего отца.

Мы молча сидели и смотрели, как она накрывает на стол.

– Ну что, – сказала Луиза, обращаясь к Сидни, – мог бы и помочь. Принеси-ка сюда ведерко угля. А ты, – она повернулась ко мне, – быстро сбегай в лавку у Вайт Харт и возьми говяжьей солонины на шиллинг.

Я был только рад убежать от Луизы и ее унылого дома куда-нибудь подальше. В душе у меня зарождалось необъяснимое чувство страха, и я начал думать, что нам было бы лучше остаться в Норвуде.

Отец пришел домой поздно и был с нами весьма ласков и приветлив. За ужином я следил за каждым его жестом, за тем, как он ел и как держал нож, когда резал мясо, – словно ручку. Долгие годы я старался подражать всем его движениям.

Луиза рассказала отцу о том, что Сидни не хочет спать на кровати, потому что та, мол, слишком мала для него, и тогда отец сказал, что Сидни мог бы спать на диване в гостиной. Маленькая победа брата превратила его в настоящего врага Луизы, которая так никогда и не простила его за это. И постоянно жаловалась на него отцу. Впрочем, Луиза хоть и была вредной и упрямой, однако она ни разу не позволила себе ударить меня и даже не грозила поколотить, но то, как она ненавидела Сидни, постоянно держало меня в страхе. А еще она много пила, и это увеличивало мой страх. Когда она напивалась, в ней появлялось что-то пугающе-непредсказуемое. Она могла с умилением смотреть на своего малыша с прекрасным ангельским личиком и слушать, как он ругался на нее самыми непотребными словами. Он хоть и был моим сводным братом, но я не помню, чтобы за всю нашу совместную жизнь я перекинулся с ним хотя бы парой слов. Правда, я был старше аж на целых четыре года. Иногда, напившись, Луиза застывала, сидя на диване, уставившись в одну точку, и это пугало меня. Что до Сидни, ему было наплевать, он почти всегда приходил поздно вечером, а вот мне велено было бежать домой сразу после уроков, выносить мусор и выполнять другие домашние поручения.

Луиза отправила нас в школу на Кеннингтон-роуд, и это внесло в мою жизнь хоть какое-то разнообразие, я чувствовал себя менее одиноким. По субботам в школе был короткий учебный день, но я никогда этому не радовался, потому что надо было идти домой и приниматься за мытье полов и чистку ножей, но самое страшное было то, что Луиза начинала свой запой именно в субботу. Пока я чистил ножи, она сидела за столом с приятельницей, пила и становилась все мрачнее и мрачнее, жалуясь своей собеседнице, что ей, несчастной, приходилось воспитывать меня и Сидни и что она ничем не заслужила подобной участи. Помню, как она говорила, тыча в меня пальцем:

– Ну этот вот еще ладно, а вот братец его – это такой свинтус, что по нему исправительный дом плачет, к тому же он даже не сын моему Чарли.

Слова о Сидни пугали и угнетали меня, я ложился в постель и долго не мог заснуть, все время думая о брате и о себе. Мне не было еще и восьми, но я хорошо помню, что те дни моей жизни были самыми длинными и тягостными.