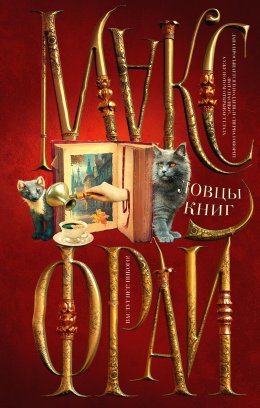

Читать онлайн Ловцы книг

- Автор: Макс Фрай

- Жанр: Городское фэнтези

© Макс Фрай, текст, 2023

© Екатерина Ферез, иллюстрация, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

• Что мы знаем о Лейне?

Что это город у моря, скорее даже город вдоль моря: в длину сорок семь километров (это если считать без пригородов), в ширину – максимум три. Жить далеко от моря в приморском городе нет дураков.

• Что мы знаем о Лейне?

Что там зеркальное небо; впрочем, только над центром и примыкающими к нему городскими пляжами; на окраинах Лейна, над крытым Прибрежным рынком, корабельными доками, районами Козни, Политехнический и Сады небо вполне обычное, днём бирюзовое, тёмно-лиловое, звёздное по ночам. А что созвездия нам незнакомы, так это как раз нормально. Странно было бы ждать, что мы увидим над Лейном нашу Большую Медведицу, Орион или Большого Пса.

• Что мы знаем о Лейне?

Что там хозяйничают два ветра. Тёплый приходит с моря, холодный приходит с гор; по счастливому совпадению морской – весельчак и гуляка, а горец ленив, поэтому зимы в Лейне редкие и короткие, две-три недели, да и то не каждый год. Горожане от них в восторге, потому что, во-первых, когда заснеженные крыши и тротуары отражаются в зеркале неба, это очень красиво, а во-вторых, после каждой зимы непременно наступает весна.

• Что мы знаем о Лейне?

Что весной на его площадях и бульварах цветут черешни и сливы, их так много, что даже в море плавают белые и розовые лепестки. Что всякое лето в Лейне кажется вечным, а деревья меняют цвет листьев, не дожидаясь осени, не из насущных соображений и не вследствие каких-то внешних воздействий, а просто для красоты. Что в самые жаркие дни с гор прилетают прозрачные птицы, рыбу они не ловят, гнёзд не вьют, не выводят птенцов, только целыми днями кружат над городом, а в сумерках улетают; существует гипотеза, что прозрачные птицы вместо пищи поглощают солнечные лучи. Местные чайки прозрачных птиц опасаются, не задирают, хотя они в Лейне такие же наглые и бесстрашные, как во всех приморских городах.

• Что мы знаем о Лейне?

Что Лейн – неофициальная (другой им не надо) столица Сообщества Девяноста Иллюзий; на самом деле неточный, плохой перевод. Значение слова «иллюзия» – «нечто кажущееся, следствие искажения восприятия», и происходит оно от латинского слова «illusio», то есть обман. А Лейн, как любой другой населённый пункт Сообщества Девяноста Иллюзий, проложенные между ними дороги, текущие реки, озёра, степи, горы, болота, пустыни, моря и леса, – не обман, а действительность, данная в (восхитительных) ощущениях всем своим жителям и гостям. Однако более точного перевода я подобрать не могу: в нашем языке нет специального слова, обозначающего реальность, родившуюся из наваждения, материю, сгустившуюся из идеи, жизнь, возникшую из мечты.

(Впрочем, мой перевод вполне годится, если вспомнить предположение филологов-латинистов, что в основе слова «illusio» лежит «lucis» – свет.)

• Что мы знаем о Лейне?

Что Сообщество Девяноста Иллюзий занимает пространство, которое вряд ли можно назвать «планетой», скорее уж «облаком», если местные жители однажды запустят на орбиту какой-нибудь спутник, на сделанных из космоса фотографиях их мир будет выглядеть примерно как-нибудь так. Но когда живёшь там, особой разницы нет; я имею в виду, что земля под ногами жителей Лейна так же тверда, как под нашими, солнечный свет так же ярок, тени прохладны, и воздух, насыщенный кислородом или его аналогом, для дыхания совершенно необходим. А если хочешь попасть из Лейна, к примеру, в Адани, покупаешь билет на поезд и сутки трясёшься в купе, до Шамхума – арендуешь машину или ловишь попутку, другого сообщения с ним пока нет, а тот, кому надо в Мэй-Арован, садится на пароход и дней через восемь, если не десять, сходит на берег, путь неблизкий, это Второй Континент Алали (Первый Континент называется Нари, а есть ещё Третий – Шри). Самолётом можно добраться гораздо быстрей, но пассажирская авиация здесь пока не особо развита, не потому что техника не позволяет, просто на авиацию спрос невелик; в Сообщество Девяноста Иллюзий входят очень разные страны и города-государства, их жителям иногда бывает трудно понять друг друга, но в этом вопросе как сговорились: всем нравится неспешно путешествовать по земле. Поэтому развитием авиации занимаются немногочисленные любители, а деловые люди, когда уж очень торопятся, обращаются за помощью к ним.

(Штука, конечно, ещё и в том, что, когда живёшь в мире, порождённом иллюзией, вполне обычное дело заснуть в одном месте, а проснуться в другом. Это не то чтобы повседневная норма, но с каждым может произойти; с кем-то такое случается почти ежегодно, с кем-то всего пару раз за всю жизнь и считается счастливым событием, даже когда происходит некстати – накануне защиты диплома, или перед важным свиданием, или гости приехали, или просто надо срочно закончить рабочий проект. Ничего, телефонная связь между всеми городами Сообщества давно налажена, отовсюду можно своим позвонить, окружающие относятся с пониманием, не сердятся, помогают с обратным билетом, переносят дэдлайны и даты мероприятий, спокойно ждут.)

• Что мы знаем о Лейне?

Что из всех городов, входящих в Сообщество Девяноста Иллюзий, он имеет самый высокий коэффициент достоверности: сто сорок три. Это значит, что сто сорок три живых существа из разных реальностей и миров в разное время видели Лейн в своих грёзах, или его сочиняли, или даже пытались его сотворить (неудачно пытались – в том смысле, что поодиночке ни у кого из них не получилось, но ничьи усилия не пропали напрасно, в итоге каждый сделал свой вклад в то, чтобы Лейн однажды осуществился, и длился, и как бы всегда так и был).

Сто сорок три это очень много. Скажем, Грас-Кан пока имеет коэффициент достоверности одиннадцать, и ничего, стоит, как скала; собственно, он и есть город-скала, прекрасный, как сон подгулявшего декоратора, вожделенная цель всех любителей путешествий, для многих недостижимая, потому что прыгает с места на место, в смысле, хаотически перемещается по всему Третьему Континенту Шри, никакие карты не помогают, только страсть и удача, но если уж ты приехал в Грас-Кан, там всё будет нормально, я имею в виду, Грас-Кан не галлюцинация и не мираж, под ногами твёрдая почва, еда насыщает, вино опьяняет, вокруг примерно такие же люди, как дома, обычная повседневная жизнь. Всем понятно, что нестабильность положения Грас-Кана в пространстве – временное явление, всё-таки коэффициент достоверности одиннадцать для воплощения очень мал; ничего страшного, Грас-Кан ещё не раз кому-то приснится, привидится, может быть, о нём снимут мультфильм или напишут роман, короче, однажды коэффициент достоверности возрастет до тридцати-сорока и метания прекратятся, а пока хорошо и так.

Но речь сейчас не о Грас-Кане, а о Лейне, чей коэффициент достоверности так высок, что на нём здесь в каком-то смысле всё держится, как карусель на столбе. Каждая из девяноста иллюзий Сообщества – самодостаточное явление, но цельность, связность этого мира всё-таки началась с него.

• Что мы знаем о Лейне?

Что воздух там солон и сладок, тьма веселит, солнечный свет исцеляет, а жизнь даже в горе легка.

• Что мы знаем о Лейне?

Что мы о Лейне ничего знать не можем, потому что с нашей точки зрения нет никакого Лейна. (Но в Лейне знают о нас.)

Лейн,

Весна 1-го года Этера

Дилани Ана сперва заперла за собой дверь и только потом запела; то ли это означало высокую степень конфиденциальности предстоящей беседы, то ли просто было проявлением милосердия по отношению к дежурному секретарю, Тэко Машши не успел разобраться, потому что его зацепила – не сама незнакомая песня, а её интонация, настроение, может быть, какое-то необычное чередование гласных с согласными; ладно, будем считать, её метасмысл.

– This is the end, beautiful friend[1], – пела Дилани Ана; строго говоря, это не называется «петь», это называется «выкрикивать, подвывая»; при всём уважении к Дилани Ане, вокал не самая сильная её сторона. – This is the end, my only friend!

На этом месте она пустила такого душераздирающего петуха, что даже Тэко Машши перекосило, хотя он никогда не слышал оригинала в нормальном исполнении, и в ненормальном тоже не слышал, прекрасно, между прочим, без него обходился, невозможно знать всё. У Тэко Машши другая специализация, он когда-то начал свою карьеру в издательском бизнесе как первый переводчик с каорги, это группа языков цивилизации Хойна, художественная литература там появилась недавно, и произведения, потенциально интересные хотя бы относительно широкому кругу читателей, по пальцам пересчитать. Из чего можно сделать два вывода: Тэко Машши лёгких путей не ищет, и он не знаток англоязычной поэзии, тем более не любитель рок-музыки цивилизации ТХ-19, хотя, безусловно, глубоко уважает это потустороннее культурное явление – по умолчанию, не вникая, просто потому что живые, возможно даже разумные существа его создавали, старались, значит, хоть кто-то должен теперь этот ужас глубоко уважать.

– Я не знаю языков ТХ-19, кроме французского, который взял на шестом, что ли, курсе специально для прохождения обязательной практики, – на всякий случай напомнил он. – Но чувствую, что в тексте, который ты декламируешь, содержится сообщение о проблеме. Объясни человеческими словами, что не так?

– Ой, да! – горячо подтвердила Дилани Ана. – Ещё о какой проблеме! Знал бы ты, какой там дальше текст! Father, I want to kill you, mother, I want to fuck you…

– Что-что?

На самом деле Тэко Машши не особенно интересно, но, когда в твоём присутствии цитируют фрагменты потусторонней лирики, невежливо не спросить перевод.

– Тебе такой ужас не надо, – рассмеялась Дилани Ана. – Забей! Главное, что у нас с тобой нет таких проблем. И вообще никаких… почти. Только одна, совсем небольшая. Кадровая. Довольно легко решаемая. Прости, дорогой, я желаю закрыть контракт.

Тэко Машши, четвёртый (не по рангу, а просто по счёту, до него директоров было три) глава издательского дома Сэњ∆э («њ» здесь означает немой, то есть неразличаемый органами слуха звук, в момент произнесения которого у говорящего и слушателей всё внутри останавливается – биение сердца, ток крови, дыхание, мысли – только на долю секунды, так что сознание не успевает зафиксировать этот сбой, а треугольнику соответствует сильный и звучный выдох. Теоретически, можно было бы достаточно точно транслитерировать название издательства как «Сэ-ххэ», а не выпендриваться с диковинными закорюками, но я-то как раз люблю выпендриваться и закорюки, и чёрт его знает, когда ещё представится повод рассказать про странный беззвучный запинку-звук), – так вот, Тэко Машши совершенно не удивился. Он свои кадры знает и давно чего-то подобного ждал. Дилани Ана и так занимала должность руководителя отдела переводов ТХ-19 целых четырнадцать лет. То есть Тэко Машши с большим удовольствием оставил бы её ещё хоть на восемьдесят, но «хотеть» не означает «твёрдо рассчитывать», особенно если ты – не мечтатель, а реалист. Тэко Машши прекрасно помнит, как спрашивал Дилани Ану прежде, чем утвердить её назначение: «Ты уверена, что хотя бы пять лет у нас проработаешь?» – и как она долго думала прежде, чем ответить «да». А плюс ещё девять лет к твёрдо обещанным пяти – это подарок. Чудо на самом деле, что Дилани Ана только теперь собралась уходить. Ловцы книг, как музыканты, бывшими не бывают. На одном месте долго сидеть не могут, каким мёдом это место им ни намажь.

– Ладно, Кай Лара, наверное, справится, – наконец сказал Тэко Машши. – Как думаешь?

– Да естественно справится. Я весь последний год на неё понемногу перекладывала дела.

– Я заметил.

– Ещё бы ты не заметил.

– Ну да, – кивнул Тэко Машши и отвернулся к окну, за которым вот прямо сейчас не происходило ничего особенно интересного. Только чайки носились с воплями и сливы на бульваре Приключений цвели.

Наконец он сказал:

– Знаешь, я наверное даже рад.

– Что, так достала? – расхохоталась Дилани Ана.

– Ай, да ну тебя. Чем ты меня, интересно, могла достать? Твой отдел сейчас приносит издательству примерно треть от всего дохода. До тебя была пятая часть, и мне казалось, что лучше работать уже невозможно, но ты показала класс. Просто я от многих слышал, что для опытного Ловца навсегда уйти в другую профессию – катастрофа. Поэтому рад за тебя.

– Да прям-таки катастрофа, – отмахнулась Дилани Ана. – Все люди разные. Для кого как. Мне было нормально. Мне надоела ТХ-19, меня не тянуло туда. Книг с головой хватало, прочитаешь очередную и вздрогнешь: мама дорогая, что за долбаный морок! А я там живьём, целиком столько раз была! Собственно, меня и сейчас туда не то чтобы тянет. Я их совсем разлюбила. Всё, кроме книг и музыки, но книги-то мне оттуда приносят пачками. А коллекция дисков дома лежит.

– Ничего не понимаю, – вздохнул Тэко Машши. – А почему ты тогда закрываешь контракт? Просто устала работать? Так это иначе решается. Отпуск возьми. Хоть на год!

– Не устала. Другое. Я тебе уже говорила, мне не нравятся книги, которые нам из ТХ-19 в последние годы несут.

– Так мне они тоже не нравятся, – с энтузиазмом подтвердил Тэко Машши. – И никогда не нравились! Потому что я странный, как ты сама говоришь. Но объективно, художественная литература реальности ТХ-19 – лучшее, что у нас есть. Интересна читателям, захватывает внимание, даёт толчок для развития и полноценно питает сны. Плюс приносит огромный доход издательству, но это просто приятное дополнение, уж настолько ты меня знаешь, на чём попало зарабатывать я бы не стал.

– Да, – нетерпеливо согласилась Дилани Ана. – Но дело не в том, что у меня изменился вкус. Не изменился! Мне что-то другое в тамошних книгах не нравится. Неуловимое. Горечь пробелов между словами? Тяжесть точек? Смятение теней их авторов? То, о чём все они хором молчат? Не могу сформулировать. Не понимаю! И хочу разобраться. Кто-то должен, а больше некому. Ловцы ничего такого не чувствуют, но это как раз нормально, они проводят там слишком много времени. Некоторые, прикинь, говорят, прощаясь в конце вечеринки: «Всё, пока, я завтра домой». Переводчики тоже не чувствуют, но среди моих переводчиков нет ни одного мало-мальски опытного Ловца. В лучшем случае когда-то неудачно попробовали и бросили, а есть такие, кто даже не начинал. А я как раз опытная. Знаю контекст. И при этом достаточно долго не была в ТХ-19, чтобы стать там чужой. Смогу сохранять дистанцию, хотя бы первое время. У меня будет ясный и трезвый взгляд.

– Не сомневаюсь, таким он и будет, – сказал Тэко Машши. Чтобы силой своего слова дополнительно утвердить это предположение, а не просто поддержать разговор.

– Спасибо, дорогой. Надеюсь, на месте я пойму, чем мне их последние книжки не угодили. Может, я просто так реагирую на какие-нибудь новомодные тенденции? Консервативной отродясь не была, но мало ли. Всё бывает. Вдруг моя усталость проявляется так? Или Ловцы дружно потеряли нюх и тащат сюда что попало? Кстати, скорее всего, так и есть; но тогда тем более надо изучить ситуацию. Из чего они выбирают? Иными словами, что они нам не приносят, потому что не обратили внимания? Может, это самое крутое сейчас и есть? И, исходя из этого, иначе ставить задачу. В последний раз основные критерии отбора формулировались, страшно даже подумать, лет шестьдесят, если не больше назад. Короче, если так, всё нормально, проблема легко решается. Главное – убедиться, что по большому счёту литература ТХ-19 в порядке. Что она не превращается понемногу, незаметно для читателей в яд.

– Я, конечно, не в теме, – вздохнул Тэко Машши. – Твоя ТХ-19 для меня примерно как математика: я рад, что она существует, согласен, что это прекрасно, и бесконечно счастлив, что не обязан её изучать. Но даже мне ясно, что ты права. Когда есть такие сомнения, надо идти разбираться на месте. Хотел бы тебе в этом деле помочь, да чем тут поможешь. Разве что оформить твой уход как длительную командировку. Строго говоря, ты же собираешься действовать в интересах издательства, просто по счастливому совпадению это нужно тебе самой. Не захочешь потом возвращаться на должность – вольному воля. Но своё расследование ты проведёшь для нас.

– Об этом я не подумала, – удивлённо согласилась Дилани Ана. – А ведь да! Ладно, спасибо. Так честно. И приятно. Обожаю командировочные. Можно не экономить, ура!

– И ещё, – вкрадчиво сказал Тэко Машши, – я мог бы на это время взять твоего кота.

– Да у меня уже очередь из желающих! – рассмеялась Дилани Ана. – Но если не шутишь, у тебя преимущество. Туча очень любит тебя.

– А я его. Хочешь открою ужасный секрет? Когда я прихожу к тебе в гости, всегда вспоминаю Карашский эпос. Конечно, ты не читала, его кроме меня вообще никто не читал. Это было моё исследование для диссертации, расшифровка первых стеклянных книг кубарачей, найденных в области Улимхайя; неважно. Там трагическая история пришествия в их степи Великой Снежной Зимы начинается с того, что младший брат крадёт у старшего брата говорящее облако. Карашский эпос – история духов, по сюжету они пастухи, пасут облака. И один дух-пастух так сильно полюбил одно из облаков своего старшего брата, что не выдержал и украл…

– Ты вспоминаешь этот эпос, потому что хочешь украсть моего кота? – восхитилась Дилани Ана.

– Ну да, – Тэко Машши закрыл половину лица рукой, как нашаливший ребёнок. – Кота по имени Туча! Бесстыдно лобовая цитата. Может только поэтому и не украл.

Вильнюс,

Октябрь 2020

Дана просыпается в полдень и сперва говорит: «Вот спасибо», – а уже потом открывает глаза. «Спасибо» она говорит себе и своей судьбе, и её непостижимому автору, и ещё кому-то причастному (Дана точно не знает, но допускает разные варианты, может там целый небесный офис её судьбой занимается, стараются, косячат, запарывают дэдлайны, ночи не спят) – за то, что проснулась, жизнь продолжается, можно вовсю развлекаться, или наоборот, отдыхать. Дана уже давно (по-настоящему, объективно давно, а не в прошлую пятницу, о которой Дана, если ей вдруг напомнят, тоже скажет: «ой, так это было сто лет назад») – так вот, однажды Дана решила, что если уж умирать, то только во сне, иначе она не согласна, видела пару раз, как люди наяву умирают, не хотелось бы так. А если уж Дана что-то решила, так и будет, это проверено, разве что не всегда получается быстро. По-настоящему быстро – почти никогда. Дану это бесит ужасно, но что касается смерти, «не получается быстро» это даже и хорошо.

Куница Артемий, спавший в ногах у Даны, открывает один непроницаемо тёмный глаз. Дана улыбается: «Эй, ты в курсе, что ты ночное животное? Спи давай». Артемий закрывает глаз и сворачивается уютным калачиком, он сговорчивый. В смысле, знает, с кем связался. Пока Дана не выпьет кофе, курицу из холодильника всё равно не достанет, хоть тресни. Ну и толку тогда вместе с ней подскакивать – чтобы дольше завтрака ждать?

Кот Раусфомштранд (Дана когда-то назвала не в меру темпераментного котёнка Нахренспляжа, но потом устыдилась и деликатно перевела), спавший у Даны под боком, открывает оба зелёных глаза, вскакивает, мчится на кухню, но не крутится под ногами, а запрыгивает на шкаф и сидит там, демонстрируя всем своим видом: «да нормально всё, не спеши, пей кофе спокойно, я не голодный, просто хочу быть рядом с тобой».

Они оба ужас какие умные, экс-Нахренспляжа и куница Артемий, большинству людей, по мнению Даны, до них далеко. У бедняг просто выхода не было, у Даны особо не забалуешь, она однажды решила, что у неё могут быть только очень умные звери, жизнь и так непростая штука, не хватало ещё в собственном доме развести дополнительных дураков.

После обеда Дана включает зверям телевизор, канал BBC Earth; для них это как для людей сериалы – к примеру, о викторианской эпохе, по сути условно понятная, но в деталях невообразимая, невозможная чужая дикая жизнь. Поэтому пока Даны нет дома, телевизор работает, пусть развлекаются с пользой. Если надоест, можно выйти на кухню или стукнуть по пульту лапой; короче, разберутся, не маленькие, Дана привыкла им доверять.

– Я сегодня без вас на работу, – говорит Дана коту и кунице. – Не серчайте, завтра точно вместе пойдём.

На обеих мордах написано: «даже не думали, ну а как ещё, положен же нам выходной». Звери любят ходить с Даной в бар, но оставаться дома им тоже нравится. И так хорошо, и так.

Дана выходит из дома без четверти шесть, примерно за час до заката, ей предстоит пройти три с небольшим километра через весь Старый Город – идеальный маршрут, никогда не надоедает, прогулка мечты; однажды Артур шёл к ней в гости, включив специальное приложение в телефоне, и оно подсчитало, что «Крепость» от Даниного подъезда отделяет четыре тысячи четыреста сорок четыре шага. Дане так нравится это число, что она взяла с Артура честное слово больше никогда шаги по дороге к ней не считать. Будет обидно, если в следующий раз приложение насчитает четыре тысячи четыреста сорок три шага. Или четыре тысячи четыреста сорок пять.

«Tvirtové», «крепость» в переводе с литовского – это бар Даны. В жизни не думала, вообразить не могла, что однажды откроет бар – на какие шиши? И вообще, лицензия, бухгалтерия, выручка, кассовый аппарат – всё это так ужасно, что даже представлять не хотелось. И до сих пор не хочется. К счастью, оказалось, что можно обойтись без лицензий и бухгалтерии – кроме той, что ведёшь сама, для собственного удобства, чтобы понимать, в плюсе ты или в минусе, и прикинуть, что в этом месяце покупать. При условии, что ты Дана, которой достаточно твёрдо решить, что с проверками к тебе ни одна зараза не сунется. Просто никогда о тебе не узнают, не заметят, мимо пройдут. Неприятных клиентов это тоже касается. Дана не нанималась кого попало обслуживать. Только тех, кто ей нравится. На таких условиях Дана согласна работать. И Артур тоже согласен. Это самое главное – что согласен Артур. Собственно, Пятрас; ай, да неважно, теперь он Артур.

Дана идёт не спеша; впрочем, в её исполнении «не спеша» отличается от спортивной ходьбы только тем, что задница не вихляет, а скорость примерно та же, немногочисленные прохожие заранее расступаются, чтобы не сбила их с ног. Спешила бы, пронеслась бы кометой, испепеляя всё на своём пути, а пепла нам здесь не надо, особенно в октябре, когда земля усыпана кленовыми листьями, а из-под них выглядывают маргаритки, сдуру решившие, что наступила весна; короче, большая удача, что Дана никогда никуда не спешит.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что он находится в городе Вильнюсе неподалёку от перекрёстка улиц Паменкальнё и 16-го Февраля. Что он существует там объективно, в смысле, занимает полуподвальное помещение общей площадью сорок шесть метров в доме под номером… стоп, Дана просила не указывать номер, вдруг кто-нибудь неприятный, ненужный случайно всё это прочитает, запомнит адрес, а потом, оказавшись рядом, зайдёт. Обычно в «Крепость» никогда не приходят люди, которые Дане там не нужны, начиная с представителей власти, больших охотников всех вокруг проверять, и заканчивая просто противными дураками, такие всегда идут мимо, не обращая внимания на вывеску, свет в окнах, музыку и голоса, доносящиеся из-за приоткрытой почти в любую погоду двери. Теоретически в «Крепость» может зайти каждый случайный прохожий, а на практике плохие гости туда не сунутся, им не захочется, даже в голову не придёт. Но Дана слегка опасается, что знание номера дома может оказаться чем-то вроде специального пропуска, в том смысле, что реальность растеряется, скажет «пи-пип», и невидимые ворота откроются перед на хрен Дане не нужным чёрт знает кем. Вряд ли так действительно будет, но проверять неохота. Не только Дане, а даже мне.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что однажды, уже давно, примерно в две тысячи пятом Дана получила наследство, не от родни, а от старого друга, художника. В юности они были не разлей вода, потом, как говорят в таких случаях, судьба раскидала, через много лет снова свела, и это был отличный подарок; жалко, что ненадолго, но лучше так, чем никак. Пятрас тогда уже сильно болел, заранее утешал подружку: помру, оставлю тебе в наследство свою мастерскую, чтобы без меня не скучала, откроешь там бар. Дана только кривилась – что за глупые шутки? Не надо так. Но маленькую квартиру в полуподвале, где у него много лет была мастерская, Пятрас ей действительно завещал. Дана, как уже говорилось выше, ни за что на свете не хотела связываться с разрешениями, лицензиями, бухгалтерией и прочей фигнёй. Но и последнюю волю мёртвого друга совсем уж игнорировать не могла. Поэтому поначалу просто приходила туда пару раз в неделю по вечерам, приглашала их с Пятрасом общих знакомых выпить и поболтать, сперва обзванивала по списку, потом рассылала напоминания-смс, а потом все и сами привыкли, что по средам и субботам, если вечером окажешься в центре, можно зайти к Дане на кофе и рюмку чего-то покрепче. И заходили, очень уж хорошо там сиделось, и разговоры велись такие, как в юности, когда всё на свете больно и интересно, и сердце такое огромное, что в теле едва помещается, и сам ты – самый несчастный на белом свете, самый счастливый в мире дурак.

Кто первым, уходя, оставил десятку под чашкой, теперь уже не припомнишь, но остальные это увидели и сразу решили, что так будет честно, Дана не должна всё время напитки за свой счёт покупать. Примерно тогда же Дана заметила, что если кто-то ей вдруг разонравился, разочаровал её, поглупел, поскучнел, надоел, можно не обижать человека, не показывать, что ему здесь не рады, он и сам больше к ней никогда не придёт, будет занят, или, к примеру, переедет жить куда-нибудь в пригород, или напрочь забудет про её вечеринки, и никто ему не напомнит, с собой не приведёт. Не потому что Дана просила, а просто – ну, не захочется, не сложится, не совпадёт.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что вывеску, потемневшую от времени доску с выжженной надписью «Крепость», «Tvirtové», Дане подарили друзья на новый – две тысячи то ли восьмой, то ли девятый, точно сейчас не припомнить – год. Приколотили над входом – в шутку, только на праздничный вечер, обмотали разноцветными огоньками на батарейках, обещали завтра же все украшения снять. Гирлянду и правда убрали примерно через неделю, после того, как окончательно сели аккумуляторы, а вывеска так и осталась. Дана была не против. Подумала: Пятрас был бы этому рад.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что примерно месяц спустя после того, как над входом смеху ради повесили вывеску, Дана стала замечать среди гостей незнакомцев; ну, это понятно: идёт человек по улице, видит вывеску, думает, тут настоящий бар, заходит, получает кофе или джин-тоник, оглядывается, знакомится, втягивается в разговор. Короче, пока разберёшься, что попал не в бар, а в чью-то квартиру, уже не хочется уходить, благо в шею никто не гонит, напротив, строгая с виду хозяйка приветливо улыбается, предлагает партию в нарды, горячий бутерброд из духовки или бокал вина. Денег за угощение никто не требует, здесь ничем не торгуют, ты просто в гостях, но когда замечаешь, что перед уходом каждый суёт купюру в жестянку на подоконнике, сам тоже делаешь так.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что со временем Дана стала приходить в бывшую мастерскую под вывеской «Крепость» всё чаще, потому что – так она себе объясняла – ей просто нравилось проводить там свои вечера. Ну, это правда, если бы Дане не нравилось, она бы быстро прикрыла этот уютный притон к чертям. Но Дана чем дальше, тем больше входила во вкус, ей пришлось по душе мешать для гостей коктейли, печь сухарики с сыром, заваривать чай, обниматься с приятелями, очаровывать незнакомцев, заводить новых друзей. Дело кончилось тем, что когда закрылась сувенирная лавка, где Дана последние восемь лет проработала, она не стала искать себе новое место, зачем нужна дополнительная работа, когда у тебя уже есть свой бар.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что официально он до сих пор не является баром, поэтому его не касаются никакие запреты; к примеру, там можно курить, благо от Пятраса осталась мощная вытяжка, он в мастерской вечно какие-то вонючие лаки мешал. И на карантин «Крепость», конечно, не закрывалась – по документам это просто квартира, нечего закрывать. Кого-то другого давным-давно бы вывели на чистую воду и прикрыли, в лучшем случае выписав штраф, но к Дане, как было сказано выше, представители власти никогда не заходят. И за столько лет ни одного стукача. Что касается ближайших соседей, все они уже давно завсегдатаи «Крепости», включая старуху Мальвину, которая азартно скандалит со всеми жильцами и просто невовремя попавшими ей на глаза прохожими, а к Дане ходит пить чай и печёт ей в подарок смешные чёрные кексы; на каждом взбитым сливочным кремом изображён условно ужасающий выпученный глаз.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что с тех пор, как там появился Артур, подменяющий Дану, «Крепость» работает каждый день от заката (то есть, скажем, в июне нет смысла приходить сюда раньше десяти вечера, зато в январе бар всегда открывается в пять) – и до последнего посетителя; на самом деле, часто – и после последнего посетителя, Дана с Артуром способны сидеть и болтать почти до утра, а потом ещё по дороге домой, провожая друг друга, они большие друзья.

Что мы знаем о баре «Крепость»?

Что вот прямо сейчас Дана уже в двух кварталах отсюда. Сегодня её очередь открывать.

Вильнюс,

Октябрь 2020

Дана приходит за четверть часа до заката, сегодня её очередь открывать «Крепость», но дверь уже настежь, в духовке печётся (что именно, с порога не разглядишь), а на высоком столе, который отделяет плиту с холодильником от остального пространства и условно считается барной стойкой, сидит, скрестив ноги, и курит Артур. Артур всегда успевает раньше, даже в свои выходные, на то человеку и выходной, чтобы проводить его в баре – так он сам говорит. Дана уже давно перестала уговаривать напарника отдохнуть. Артуру виднее, что делать со своей жизнью. То есть виднее Пятрасу – что делать с жизнью Артура, которого здесь давным-давно нет.

Когда Артур в первый раз пришёл в «Крепость», просто завернул сюда с улицы, как обычный, привлечённый светом и шумом клиент, Дана удивилась, какой он юный, счастье, если не школьник, чуть не спросила: «Тебе восемнадцать-то есть?» – но вовремя спохватилась и прикусила язык. Надо доверять обстоятельствам и себе: если бы мальчишке было нельзя выпивать в баре «Крепость», его бы сейчас здесь и не было, прошёл бы мимо, как все.

Пока Дана думала, мальчишка попросил «Один хрен», вот тут-то она и села, потому что коктейль «Один хрен» это была их с Пятрасом старая шутка: водка с лимонадом «Байкал», можно смешать их в стакане, а можно просто выпить по очереди, одно за другим, всё равно, один хрен. Теперь, когда рядом нет Пятраса, непонятно, почему хохотали до слёз каждый раз, разбавляя водку дурацким «Байкалом», так часто случается с общими шутками на двоих: пока вы вместе, смешно, а в одиночестве как-то не очень; в общем, Дана тогда сперва ответила, что у неё нет «Байкала», а уже потом удивилась, но мальчишка сказал, не беда, лимонад у меня с собой, вынул бутылку из внутреннего кармана, и Дана смешала коктейли ему и себе. Ни о чём его тогда не спросила, а он ничего не рассказывал, просто сидел, глазел, улыбался, пил дурацкий коктейль «Один хрен» из их с Пятрасом юности, допив, положил в жестянку дурацкую датскую крону с дыркой, ушёл, не прощаясь, но назавтра вернулся. И стал заходить каждый день, когда было открыто. Все к нему как-то быстро привыкли, признали своим, хотя Артур был как минимум вдвое моложе самого младшего из завсегдатаев, ему бы на скейте кататься и глупости постить в ТикТок. Но никого это не смущало, как и его манера встревать в разговоры, знать о людях то, чего они ему никогда не рассказывали, слишком громко смеяться и ко всем без разбору обращаться на «ты».

Монету с дыркой Дана повесила на цепочку, носила её с тех пор – не напоказ, под одеждой, как носят нательный крест. И смысл поначалу был примерно тот же: символ веры. Она тогда ещё не хотела думать, во что. Даже когда дурацкий мальчишка называл ювелира Каралиса «Борджиа» (старое институтское прозвище, если не знаешь, невозможно его угадать), даже когда просил у Даны сливовый пирог с кардамоном, как пекла её мама, даже когда смеялся: «эй, стоп, допьёмся сейчас до Пагегяй[2]», – была у них такая история курсе на третьем, когда всей компанией спьяну на электричке уехали не туда. Совпадений, счастливых и страшных, как сон, было слишком много даже для Даны, которая давно привыкла считать забавными странностями то, что для нормальных людей чудеса. Она была рада мальчишке Артуру, каждый вечер его ждала, но старалась не думать, откуда он такой взялся. И больше года почти не думала, потому что могла. Только когда Артур предложил: возьми меня в напарники, всё равно постоянно тут околачиваюсь, ты же знаешь, я о собственном баре всю жизнь мечтал, – спросила: ты как здесь вообще оказался? И почему тебе восемнадцать лет? Артур сказал: во-первых, по документам уже двадцать два с половиной, а всё остальное – да чёрт его разберёт. Я и сны-то никогда не умел пересказывать, поди расскажи про смерть. Помню только, что не хотел уходить, не нажился, не нагулялся, и с тобой как раз заново начал дружить, а тот мальчишка ещё больше не хотел оставаться, сейчас часто такие рождаются, не хотят тут жить, хоть стреляй. Он меня видел и слышал, и мог со мной разговаривать; собственно, только с такими как я и мог. Я для смеху предложил ему поменяться местами, ни минуты не верил, что это получится, но он каким-то образом смог. И умотал куда-то, хрен его знает, но я совершенно уверен, там ему хорошо. Его родители были счастливы: тяжкий крест перестал быть тяжким, мычащий овощ, который был у них вместо сына, внезапно заговорил. Они славные люди, если бы ещё по врачам меня не таскали, цены бы им не было; ладно, проехали, понимаю: в хорошее трудно поверить, а таблетки я спускал в унитаз. Со временем все успокоились, я даже среднюю школу закончил экстерном, чтобы было поменьше проблем. Если теперь на работу устроюсь и поселюсь отдельно, буду совсем молодец.

С тех пор Артур работает в «Крепости», считается, что через день, а на самом деле здесь теперь всё на нём держится, включая Дану, которая отродясь ни на ком не держалась, отлично справлялась сама, но на то и волшебный помощник, чтобы жизнь превратилась в сказку, вернее, в её бесконечный финал, в последнюю строчку «жили долго и счастливо», а нарратив – к чертям.

В общем, Дана приходит в «Крепость» за четверть часа до заката, в духовке уже запекается первая партия бутербродов, Артур сидит на столе, курит и спрашивает:

– А где Нахренспляжа с Артемием? Ты почему без зверей?

– Потому что они выходные, – улыбается Дана. – Имеют право. У них профсоюз!

– Ладно, – кивает он, – тогда закрываем пораньше и ты зовёшь меня в гости. Я соскучился. За это могу… ну, например, не напиться. И не уснуть на полу.

В его устах предложение не особо щедрое. Артур никогда не бывает пьян. Хотя Пятрас при жизни напивался мгновенно, как школьник. Но, надо отдать ему должное, не буянил, не дрался, глупостей не орал, даже к девчонкам особо не клеился, просто не успевал, потому что где-нибудь засыпал, порой в такой неудобной позе, что смотреть было больно. Но, в общем, не самый плохой вариант.

– Нет уж, – говорит ему Дана, – за это чур ты гуляешь с Артемием. Пока я буду царственно возлежать.

– Гулять с Артемием? Можно? Я тебя обожаю! – радуется Артур.

– Обожай на здоровье, – соглашается Дана. – Хорошее дело. Затем и нужны друзья.

Вильнюс,

Октябрь 2020

Дана слышит, как открывается дверь, поворачивается, подпрыгивает, как школьница, воздевает руки к расписанному причудливыми рыбами потолку и торжествующе восклицает:

– Ага-а-а!

На пороге стоит Юрате, как всегда беспредельно мрачная, но это вовсе не означает, будто она намерена пристрелить всех присутствующих, а потом долго с наслаждением пинать ногами их безжизненные тела. Просто лицо от природы такое, бич фейс[3].

Юрате выглядит здоровенной плечистой валькирией, хотя она среднего роста и среднего же сложения, но это становится ясно только когда кто-нибудь для сравнения окажется рядом с ней. Юрате – красавица, пока смотришь в её бледно-синие, как февральское небо, глаза, но оказывается обычной скуластой тёткой с внушительным носом, когда переводит взгляд. В своём неизменно белоснежном спортивном костюме, словно бы созданном для кросса по пересечённой облачной местности вокруг райских врат, Юрате похожа одновременно на ангела и начальницу женской колонии; при этом ангел там – явно мщения, зато начальница – нормальная тётка, вполне можно с ней дело иметь. «Не вполне можно, а одно удовольствие», – требует вставить Дана; ладно, вставляю, хозяйка всегда права.

Значит точно получатся мои пирожки, – вот о чём первым делом думает Дана, увидев Юрате. – Вот это ты, дорогая, вовремя к нам зашла.

Юрате – не просто хорошая гостья, которой все в «Крепости» рады, а ещё и примета: если она пришла, значит, будет удачный день. Дане и так-то грех жаловаться, у неё всё легко, но когда в «Крепость» заходит Юрате, получается даже то, что, теоретически, получиться никак не могло. У присутствующих внезапно улаживаются проблемы, которые они как раз собирались здесь скорбно залить, или просто проходит насморк (включая хронический гайморит), в карманах обнаруживаются потерянные ключи, к порогу, виновато потрясая купюрами, стекаются давние должники, а вышедшие из строя приборы исправляются сами, не дожидаясь вызова специалиста, который не факт, что починит, но три шкуры точно сдерёт. Причём Юрате для этого ничего специально делать не надо, может даже не заказывать выпивку и не класть потом в кружку деньги, достаточно на минутку зайти поздороваться и дальше бежать по своим делам.

Впрочем, деньги Юрате оставляет всегда, даже если пьёт только кофе из термоса, который с собой принесла; так довольно часто случается, потому что люди, – считает Юрате, – вообще ничего не умеют сделать нормально, и вы, мои дорогие, при всём уважении, тоже почти ни черта, ну кто так мешает коктейли, вы вообще слышали про колотый лёд? И какой адский демон подучил вас пихать в глинтвейн чуть ли не полкило имбиря? Но ладно, хрен с вами, мы любим вас не за это, мне надо, чтобы вы процветали, даже не вздумайте закрываться, я плачу вам за ваше усилие быть.

Артур выскакивает из кресла, где сидел, уткнувшись в какую-то книгу из ящика для обмена, он в последнее время только их и читает, говорит, эти уличные библиотеки – натурально клондайк. Но книга – на этот раз неизвестного автора, без обложки, начала и, кажется, даже конца – забыта, потому что такую прекрасную гостью надо срочно обнять. Юрате вообще-то терпеть не может телячьи нежности. И не телячьи, и даже не нежности; короче, дорогие, держите дистанцию, и будет вам счастье, – как бы говорит её ласковый взгляд. Но Артуру всё можно – это его суперсила. Ему можно всё, со всеми, всегда.

Вот и сейчас Юрате сама его обнимает, смеётся:

– Да что ж ты такой хороший? Был бы собакой, я бы тебя у Данки украла и домой увела.

– Намучилась бы, – серьёзно отвечает Артур. – Меня выгуливать надо, как лаек, часов по шесть, лучше восемь. И гонять в хвост и гриву, чтобы набегался. А не то весь дом разнесу.

– Вымоет там всю посуду и починит проводку, – ябедничает Арунас по прозвищу Три Шакала. – Пустил я его однажды в гости. Кошмарный тип.

Арунас два года назад овдовел, дети давно разъехались, сын в Ирландии, дочка в Америке, и в хорошие времена не наездишься, а сейчас границы закрыты и рейсов практически нет; ну, в общем, понятно, что Дана с Артуром по мере сил старика опекают, затем и нужны отставным преподавателям философии любимые бывшие ученики.

– Ужас, да. – Юрате отпускает Артура и смотрит на Дану таким характерным тяжёлым взглядом, который у неё считается полным любви. – Я вам кофе купила. Но с ним проблема: слишком хорош, чтобы вам, балбесам, доверить. Испортите. Сама сварю.

Если Юрате сказала «сама», ничего не поделаешь. Придётся пустить к плите. То есть, пускать или нет – так вопрос вообще не стоит. Пройдёт и не спросит. Выбор такой: или очень обрадоваться её предложению, или обрадоваться, но не очень – когда, к примеру, плита срочно нужна самой.

Но сегодня Дане плита не нужна. Слишком тёплый день для глинтвейна, а больше она варить ничего не станет, хоть стреляй; как-то раз они устроили в «Крепости» супную вечеринку, думали, это будет легко – здоровенная кастрюля заранее сваренного бульона, куча заправок, четыре рецепта, вам чего? Гости были в восторге, но Дана с Артуром так упахались, что ближе к полуночи почти всерьёз захотели прикрыть свою богадельню на хрен, поэтому больше не повторяли. У нас бар, если вы не заметили, – непреклонно отвечают они на просьбы любителей супа. – Здесь надо не жрать, а горькую пить.

– А что это будет? – спрашивает Юрате, глядя на доску, где лежит тесто для пиццы, покупное, из Лидла, Дана не станет месить тесто сама.

– Это будет моя попытка вернуться в прошлое, – отвечает Дана. – Номер один.

– В жизни не возвращалась в прошлое при помощи теста, – восхищённо вздыхает Юрате. – Обскакала ты меня. Молодец.

– Ты застала те времена, когда ресторан «У ангела» ещё был дешёвой кафешкой?

– Застала, – кивает Юрате. – Я очень древняя. Как первозданная тьма!

– Тогда ты может быть помнишь. Там были удивительные пирожки.

– Нет, не помню. Я в основном грушевый коньяк там заказывала. Обалденный. Больше нигде ничего подобного не пила. А что за пирожки?

– Здоровенные, каждый размером с тарелку. Простые, как я не знаю что. Тонкий слой теста, внутри много очень крупно натёртых яблок, то ли совсем без сахара, то ли почти без него. Плюс корица. И всё! А результат потрясающий. Но есть надо быстро, пока не остыл. Я туда практически через день ради них ходила. Брала капучино и пирожок. Но потом у ангела сменились хозяева, взяли нового шефа, объективно, хорошего, но он, зараза, убрал из меню мои пирожки. Я по ним тосковала. Долгие годы! И вдруг буквально вчера до меня дошло, что это, по сути, были такие закрытые пиццы. Яблочные кальцоне! Только и всего. Значит можно попробовать их воспроизвести. Благо тесто для пиццы теперь есть в любом супермаркете. А яблоки – под ногами, через двор из-за них сейчас не пройти. Проще вообще не бывает. Удивительно, что до меня только сейчас дошло!

– Да ну, нормально, – пожимает плечами Юрате. – Сколько лет, говоришь, прошло? Десять? Пятнадцать? Считай, почти сразу! А могло бы и никогда. Мы же всё-таки люди. Медленные и тупые. Удивительно, что хотя бы изредка додумываемся до чего-то путного своими маленькими твёрдыми головами. Чудо господне как есть.

Пока Юрате варит кофе – сразу в двух здоровенных турках, потому что здесь Дана, Артур, Три Шакала и Труп, который забился в угол дивана, что-то сосредоточенно читает в своём телефоне, забыв обо всём, но когда кофе сварится, сразу же вспомнит, куда он денется, вернее, куда мы с кофе денемся от него; короче, вместе с самой Юрате уже пять алчных ртов, а поскольку дело происходит хоть в тайном, но всё-таки баре, в любой момент нелёгкая может принести кого-то ещё – Дана кромсает яблоки, а Артур, бросив книжку без конца и начала, ищет корицу, куда она подевалась, зараза, была же у нас, была!

– Проверь карманы, – не отрываясь от яблок, советует Дана. – Да не штанов! Когда мы позавчера крюшон с кальвадосом варили, ты пришёл замёрзший как цуцик, поэтому куртку не снял, прямо в ней и готовил. Наверняка корицу сунул в карман.

– Ты гений! – ликует Артур, потрясая пакетом. – А я уже собирался бежать в магазин.

– Представляете, мне деньги внезапно пришли, – вдруг сообщает Труп, оторвавшись от телефона. – Довольно… как правильно говорить, когда много? А, дохера. Оказывается, мне в прошлом году гонорары за съёмки начисляли по неправильному тарифу. Обнаружили в ходе какой-то проверки и сразу возместили ущерб. Невозможно! Так не бывает. Сами! Без моих заявлений и жалоб. Я же был уверен, что всё в порядке, и никому ничего не писал.

– А. То есть поиски комнаты на окраине отменяются? – радуется Дана. – Сможешь дальше за квартиру платить?

– Бинго! – Труп встаёт, подходит к Юрате и очень серьёзно ей говорит: – Это из-за тебя, я знаю. Так часто бывает. Ты приходишь, и начинаются чудеса.

– Подлизываешься, – смеётся она. – Сама бы на твоём месте сейчас подлизывалась. Кофе-то мало, а мы с Данкой жадные. Но ладно, поделимся. Ты теперь – выгодное знакомство. Иностранный богач!

– Это счастье!

Труп нарочно так говорит, с его ужасным акцентом русское слово «счастье» звучит похоже на «шайзе», и это всех неизменно смешит.

Труп – немецкий фотограф. Дана считает, что гениальный, остальные с ней соглашаются, чем больше выпьют, тем искренней, потому что на трезвую голову нормальному человеку эту кромешную жуть нелегко оценить; впрочем, Юрате, которую пьяной в жизни никто не видел и даже не смог бы вообразить, говорит, что своими руками засранца в болоте утопит, если не дай бог перестанет снимать.

Карьера у Трупа, как обычно случается с гениями, не задалась. Поэтому на жизнь он зарабатывает чем придётся, в частности, как актёр. Иногда снимается в эпизодах каких-то сериалов, которых никто здесь не видел, и слава богу, это ему повезло. Но чаще в рекламе. Собственно, потому он и Труп, что снимался в антитабачной рекламе в роли покойника. Очень красиво лежал в гробу, то есть лежит до сих пор на множестве пачек. И пользуется всенародной любовью уже только за то, что он – не гангренозная конечность, не кровавые внутренности и не бельмо. Впрочем, на улицах Трупа не узнают, для этого он слишком подвижный и недостаточно фиолетовый. И не таскает за собой свой красивый рекламный гроб.

В Вильнюс Труп попал лет восемь назад. Приехал в гости к подружке, бегал по городу с вытаращенными глазами, непрерывно что-то снимал, перезнакомился с кучей народу, задержался на месяц, потом ещё на один, расставшись с подружкой, тут же завёл другую, наконец снял квартиру и взял в приюте кота; в общем, сам толком не понял, как получилось, что он теперь живёт в Вильнюсе, говорит на причудливой смеси литовского с русским, понятной более-менее всем, а домой ездит только зарабатывать деньги, да и то не особенно часто, потому что здесь у него бесконечные арт-проекты, свои и друзей, кот не любит оставаться с чужими, а скромных заработков хватает надолго, благо жизнь в Литве дешева. То есть раньше была дешева, теперь-то стремительно дорожает, а карантин поставил крест на поездках, поэтому Труп уже начал понемногу искать жильё подешевле и узнавать, возьмут ли его на работу курьером без личного транспорта, или сначала придётся купить в рассрочку электрический самокат.

– Ты теперь, – строго говорит Юрате, протягивая ему чашку кофе, – давай работай, пока богатый. Делай дальше свою серию с мостами. Она хорошая. Самая сильная из всего, что ты мне показывал. И портреты ночных прохожих. И вокзал. Какой у тебя получился изумительный мёртвый пустынный вокзал!

– Мне бы выставку, – вздыхает Труп. – Самое время конечно! Пока было можно, я не очень-то и хотел. Лень искать, просить, показывать, договариваться. Ждал, пока сами начнут предлагать. Вроде столько знакомых, приятелей. Но не дождался! Все звали только им помогать. И теперь это кажется катастрофой. Трудно быть настолько ненужным. Много работать и никогда ничего никому не показывать. Я устал.

– Трудно, – кивает Юрате. – Я понимаю. Но для тебя ничего не делать, слава богу, не вариант.

– Как минимум, можно здесь повесить твои фотографии, – оживляется Дана. – А что? У нас тут народу бывает побольше, чем в иной галерее в хорошие времена. И кстати, я же знаю неплохого печатника. Он дома работает, поэтому не закрылся. Нечего закрывать.

– Тут свет плохой, – хмурится Труп. Но тут же, тряхнув головой, улыбается: – Это счастье. Спасибо! Чёрт с ним, со светом. Он и в галереях бывает ужасный. Давай так и сделаем. Я растерялся. Но очень рад. Прости пожалуйста, что сразу начал придираться. Я какой-то… scheißkerl – как это по-литовски? А, вспомнил по-русски. Говнюк!

– Ты-то да-а-а! – хохочет Дана.

И все остальные тоже смеются. Хочешь сделать людей счастливыми, чаще называй себя говнюком.

Потом Дана звонит печатнику Дарюсу и весело с ним торгуется, для пущей убедительности размахивая ножом; Дарюс нож, конечно, не видит, но каким-то образом смутно чувствует и соглашается сделать Трупу приличную скидку – живём!

Потом приходят Симон со Степаном, оба айтишники, где-то вместе работают и пополам снимают квартиру, один из Лилля, второй из Минска, а на вид – почти близнецы. Потом на минуту заглядывает соседка, старуха Мальвина, громко кричит с порога, потому что сама глуховата: «Я тебе кексы вчера обещала, так сегодня не успеваю, завтра их испеку!» Потом появляется ещё один постоянный клиент, которого Дана до сих пор не знает по имени, а про себя окрестила «Поэтом» за неизменно мечтательное выражение больше ничем не примечательного лица. Он заходит, падает в самое удобное кресло, удивительно, что его до сих пор никто не занял, просит джин-тоник и закуривает сигарету. Сразу заметно, что ради этого Поэт и приходит сюда. Вслух не говорит, он вообще молчаливый, но восторженно озирается по сторонам и на лице у него написано: «Мать твою за ногу, здесь все курят, у нас есть курящий бар!» Даже дым его сигареты повисает в воздухе восклицательным знаком, как в мультфильме, в жизни так не бывает, но у Поэта получается всякий раз.

Труп, не зная, как ещё выразить благодарность, моет чашки и турки; собственно, правильно делает, помощь не повредит, потому что никто не хочет заниматься порядком, все хотят лепить пирожки. Даже Юрате лепит – не на столе, как нормальные люди, а держит тесто в руке, на весу. Неудивительно, что результатом становится какой-то хтонический крендель. Артур завистливо вздыхает:

– В жизни такой жути не видел! И даже сам не лепил.

– Кошмар! – подтверждает Дана. – Пирожок для того, кто себя плохо вёл.

– Да, я явно не скульптор, – говорит Юрате так самодовольно и убедительно, что всем сразу становится ясно: хорошо не быть скульптором! Кто скульптором не уродился, у того по умолчанию счастливая, удивительная судьба.

– Всё! – внезапно объявляет Юрате, положив адский пирожок на противень. – Уже половина девятого. Меня дети ждут, я пошла.

Обнимает Артура и Дану с ним за компанию, благо они стоят совсем рядом, хватает свою белоснежную куртку, которую в кулинарном запале бросила на пол, суёт что-то в кружку и исчезает. Ну то есть просто очень быстро выходит на улицу, – неуверенно думает Дана. Каждый раз после ухода Юрате она честно старается думать именно так.

– А разве у неё есть дети? – удивлённо спрашивает Три Шакала. – В жизни бы не подумал! Не похожа она на мать… разве только на Кузькину. Ух, я бы много кому её показал!

– Есть, – улыбается Дана. – Как минимум, штук шестьдесят. Или больше? Да ну, точно больше. Несколько групп…

– Каких групп?!

– Так Юрате же тренер.

– По боксу! – Три Шакала не спрашивает, а утверждает. Типа – нет, ну а как ещё.

Дана хохочет так, что по щекам текут слёзы. Наконец говорит:

– Вообще-то она мне рассказывала про какой-то оздоровительный фитнес. Но по сути ты прав.

– Спортзалы на карантин же закрыты, – неуверенно говорит услышавший их разговор Степан.

– Ай, – отмахивается Дана. – Карантин-хренотин. А то ты не знаешь Юрате. В любых обстоятельствах всё будет, как решила она.

• Что мы знаем об этой книге?

Что она пишет себя сама. Поэтому вот прямо сейчас я понятия не имею, чем дело закончится (оно не закончится, бытие подобно лучу, у которого есть начало, а всё остальное устремлено в бесконечность, ничего не заканчивается, ничем, никогда). И что автор хочет этим сказать, я тоже не знаю (автор хочет сказать: «а-а-а-а-а-а-а-а»).

• Что мы знаем об этой книге?

Что давным-давно, лет пятнадцать назад на качелях, стоявших в моем дворе, появилась надпись черным несмываемым маркером. Выглядела она так:

– а дальше густо зачеркнутая строчка, знак + и еще одна густо зачеркнутая строчка, ни единого слова, даже буквы не разобрать.

Ладно, по крайней мере, «плюс» – простой и понятный знак. Он указывает на то, что автор «Этого Сочинения» – сумма двух разных слагаемых. Для того, кто в юности зачитывался Борхесом, почти неизбежен вывод, что теперь придётся написать для этого бедного мира («Этого Сочинения») неизъяснимого Господа, потому что другого здесь нет. А заодно себя, то есть автора, способного написать неизъяснимого Господа такими словами, чтобы Он у нас (для нас) появился. Не было, не было, и вдруг – опаньки, сделался, стал.

Это очень наивная версия. Зато романтическая, читай (в словаре) возвышающая. Поэтому её до бесстыдства святую наивность я, ладно уж, как-нибудь переживу, – думает по этому поводу будущий автор неизъяснимого Господа, который, в отличие от персонажа, уже примерно наполовину написан. Или всего на четверть? Чёрт его знает, пока не допишу, не пойму.

• Что мы знаем об этой книге?

Что написать её невозможно. То есть, это будет отличная книга, но как очередная попытка выполнить то задание на качелях она обречена на провал. Ай, пофиг, пляшем. Я часто повторяю (устами персонажей, которые пока получаются вместо неизъяснимого Господа), потому что и правда так думаю: возможное сделают и без меня.

• Что мы знаем об этой книге?

Что писать её – счастье. И читать её будет – счастье. Ну, с моими книгами вечно так.

Вильнюс,

Октябрь 2020

Сегодня у меня целых три группы, практически одна за другой. Это я зря. Даже самой любимой работы должно быть не под завязку, так её проще и приятней любить. Но новички уже извелись ждать начала занятий, а полнолуние – отличное время для старта. Мне нравится, как оно влияет на человеческие тела и умы. Будь моя воля, люди годами сидели бы в полнолунии, как рыбки в аквариуме, или ходили бы в нём, как в скафандре, им пошло бы на пользу. Но так не получится, нечего и мечтать.

Здесь вообще всё до ужаса неудобно устроено и почти ни черта не работает, постоянно чувствую себя лихим автогонщиком, которого зачем-то пересадили в трамвай, причём даже не настоящий, а построенный детьми из стульев и табуреток, где водителю только и остаётся что проверять игрушечные билеты, да лихо греметь заранее припрятанным в кармане велосипедным звонком.

Ладно, на самом деле три группы – вполне нормально. Занятие продолжается максимум полтора часа; дальше – сами. Всегда дальше – сами. Это обязательное условие для всех, кто занимается у меня.

Первая группа в половине четвёртого в зале на Миндауго; да, естественно, я могу открыть для них зал. Временно отменить охрану и прочие так называемые препятствия гораздо проще, чем всех вместе на долгие годы в полнолунии запереть. Другое дело, что от занятий на улице больше толку. Людям необходима опора, а лучшая на этой Земле опора – сама земля.

Сегодня первая группа – пенсионеры, самой младшей недавно исполнилось шестьдесят девять лет. Люблю их очень, они хорошие, все как один. Но до сих пор – ничего не поделаешь, люди изменяются медленно – робкие и тревожные, как большинство стариков. Поэтому пару раз в месяц я обязательно собираю их в зале, чтобы заново привыкали находиться в помещении без респираторов, не шарахаться от охранников, не бояться, что с улицы нас увидят, донесут, приедет полиция, всех оштрафуют за нарушение правил, будет страшный скандал. Они конечно верят мне на слово, что ничего подобного не случится, поэтому приходят как миленькие, и сегодня вся группа в сборе, зал, значит зал. Но их вера пока существует только в теории, ненадёжная штука, её надо многократным опытом закреплять. Вот когда тело перестанет непроизвольно сжиматься в ожидании якобы неизбежного наказания, это уже будет если не настоящая вера, то шаг в её направлении. Совершенно необходимый шаг.

Я говорю:

– Привыкайте, мои дорогие, знать, что с вами ничего ужасного не стрясётся. Ни здесь, ни дома, ни на улице, ни в деревне, ни где-нибудь за границей. Это исключено. Трудно, я понимаю. Родители, телевизоры, учителя, одноклассники, начальство и просто знакомые, чужие примеры и собственный горький опыт, весь контекст вашей жизни, вся совокупность культуры хором внушали вам с раннего детства, что человек рождён в этот мир страдать от бесчисленных бед и напастей, не жить, а претерпевать. Врали. Рождён человек для радости. Замысел был таков. А что в ходе процесса, который почему-то считается эволюцией, нужные навыки продолбались, так восстановим. Уже вовсю восстанавливаем, вообще не вопрос.

Я говорю:

– Подойдите поближе к окнам.

Здесь огромные окна в пол. Мы практически выставлены в витрине, наши занятия может увидеть каждый, кто мимо идёт.

Я говорю:

– Надо дождаться прохожих. Но кстати, не факт, что дождёмся. Даже обидно, что сейчас все сидят по домам! О, мы сделаем ещё лучше. Кому одеться несложно, просто набросить пальто?

– Мне-е-е-е, я могу-у-у, – нестройно тянут сразу несколько голосов. Арвидас добавляет:

– Только куртку и мокасины, секундное дело, это легко.

– Отлично, – киваю. – Давай. Одевайся, выходи на улицу и пройдись мимо окон. Посмотри на нас, да внимательно! И возвращайся потом.

– И всё? – удивляется Арвидас. – Посмотреть и сразу вернуться? Хорошо, я пошёл.

Арвидас старше всех в группе. Ему восемьдесят семь лет. Его прошлой весной внучка ко мне притащила, чтобы занимался полезной стариковской гимнастикой и не раскисал. Я потом спросила, откуда она узнала про занятия для пожилых, девчонка так и не вспомнила, то ли реклама была в интернете, то ли кто-то из подружек ей рассказал; ну, это классика, обычно так и бывает, никто никогда почему-то не помнит, откуда он обо мне узнал. Я собственно тоже понятия не имею, откуда они узнают о занятиях, это меня не касается, моя задача – хотеть всем сердцем, чтобы те, кто способен принять мою помощь, меня как-нибудь нашли.

Но это сейчас неважно. Важно, что Арвидас тогда от парковки до поляны, где мы занимались, чуть ли не четверть часа ковылял, хотя там максимум метров двести. А теперь приходит на занятия сам и всё время как мячик подпрыгивает – что сделать, куда побежать?

Арвидас – бодро и энергично! очень бодро и энергично! – проходит мимо наших окон. Смотрит, не отрываясь. И мы тоже смотрим – на выражение его лица. Данка сейчас сказала бы, что чувак натурально в ахуе. Но я из старомодного уважения к печатному тексту ограничусь сдержанным «крайне удивлён».

– Вас тут нет! Никого! Ни единого человека! – объявляет с порога Арвидас. И растерянно спрашивает: – Так меня самого, получается, теперь тоже нет?

– Сейчас проверим, – говорю и обнимаю его крепко-крепко: – Попался, ты есть!

Теперь, конечно, все хотят выйти на улицу, чтобы тоже никого не увидеть. И выходят по очереди. Отдельно приятно, что об охранниках, которые, теоретически, должны дежурить у входа, за всё это время не вспомнил вообще никто. Остальные стоят у окон, изображая толпу, каковой мы собственно и являемся. Которую невозможно снаружи не разглядеть!

Можно сказать, занятия сорваны. То есть, были бы сорваны, если бы моей настоящей целью было заставить группу махать руками, топать ногами и задницами крутить. Но руки-ноги и задницы это просто предлог собираться вместе для разных удивительных дел. Чтобы, к примеру, стать невидимками. И убедиться в этом своими глазами. Собственно, стать невидимками тоже не то чтобы цель, а просто один из побочных эффектов наших занятий. Приятный, чего уж, эффект.

Второе занятие в шесть в парке Кудрю; за час как раз можно неторопливо дойти самой дальней и красивой дорогой, купив по дороге кофе – например, в Италале. Или в Цирке. Или в Капруме, благо ещё не поздно свернуть.

Ради одних кофеен имеет смысл продолжаться, – думаю я, спускаясь по лестнице, ведущей к улице Пилимо. – Хорошие получились. Избыточные, как музеи и храмы, столь же необязательные для существования, зато для жизни – необходимые. И как храмы с музеями, они – приоткрытые двери в иную реальность. Не в научно-фантастическое четвёртое измерение, а в живой и весёлый, добрый по умолчанию к каждому, то есть просто нормальный человеческий мир.

Группа, которая ждёт меня в парке Кудрю, самая старшая. Не по возрасту, просто заниматься начали раньше всех. Они со мной с весны восемнадцатого, когда мне окончательно осточертело сидеть без дела, ощущая себя кем-то вроде механика, который бродит по свалке автомобилей и видит намётанным глазом, что добрую половину можно ещё починить, а часть достаточно просто заправить, и поедут как миленькие. Далеко-далеко.

Любому нормальному мастеру больно смотреть, как добро превращается в ржавый хлам. Ему тут конечно ничего чинить не положено, у свалки свои хозяева, а он просто мимо шёл. Но всё равно охота попробовать, – думает автомеханик. – Руки чешутся. Ладно, парочку точно можно. В этом хаосе даже не заметит никто.

Вот и у меня тогда руки чесались. Так сильно, что почему бы и нет. Может ещё ничего не получится, – так мои руки торговались с моим же рассудком. – Может мне только кажется, что это просто. Было бы просто, справились бы и без меня. Но вреда-то всяко не будет. От меня вреда не бывает, это технически невозможно, даже если кого-нибудь по башке дубиной огрею, у него от удара, к примеру, пройдёт мигрень.

Так и появилась моя первая группа. Двадцать семь девчонок, желающих похудеть. Да, мне тоже смешно, но это отлично работает. Толстухи – самая благодарная публика, «похудеть» – идефикс текущей эпохи, коллективная мания, священная общая цель. По большому счёту, хорошего мало, зато ради возможности похудеть без мучительных голодовок девчонки пойдут на всё. Даже установленный по умолчанию в каждом человеческом существе барьер между тревожным смертным умом и спящим бессмертным сознанием одной левой как миленькие сметут.

Оказалось, возиться с девчонками – чистое счастье. Весело и легко. Летом у меня уже было четыре группы – вот настолько мне это дело зашло. А год спустя мне пришло в голову, что к толстухам логично добавить и стариков. Тоже благодарная публика, ещё и покруче девчонок, желающих похудеть. И мотивация у них ничего так – уже совсем близко маячит мучительный неотвратимый конец. Здесь очень страшно стареют, натурально разлагаются заживо. С учётом того, как они распоряжаются своей жизнью, это как минимум закономерно. Но «закономерно» не означает, что мне это нравится. Нет.

А в двадцатом году ко мне записываются на занятия для укрепления иммунитета. Что тоже правда (небольшая, малозначительная часть правды). Плюс соблазнительная приманка, модный тренд.

Мне всегда не хватало умения вовремя остановиться, поэтому теперь у меня одиннадцать групп. То есть уже двенадцать – если новички прямо сегодня вечером с воплями от меня не сбегут. До сих пор не сбегали, но всегда должна оставаться надежда, надежда умирает последней. С воплями убегает последней, – думаю я и смеюсь.

Ладно, как-нибудь разберусь. С новичками, конечно, надо встречаться часто, в идеале – вообще через день, зато с теми, кто со мной уже долго, достаточно раз в неделю, а то и в две. С девчонками, которые ждут меня сейчас в парке Кудрю, – просто для радости, практической необходимости в этом больше нет. Они и сами отлично справляются, одно удовольствие на них смотреть. Рядом с ними я ликую, как Мефистофель, у которого Фауст взялся за ум, превратился в толковую старую ведьму и заквасил на зиму полезный алхимический элексир, так что можно забить на работу, снова стать беспечным чёрным пуделем, гоняться за белками и метить вековые дубы.

И им на меня смотреть одно удовольствие, – весело думаю я, пока девчонки наперегонки бегут мне навстречу. У нас договор: кто раньше всех успеет, может меня обнять и повиснуть на шее. Я – приз.

(Самое смешное, что они у меня действительно похудели, ничего специально не делая, это просто побочный эффект. Радость сжигает калории. И вдохновение их сжигает. И ликование. И восторг. Другое дело, что насильно, по предписанию диетолога не сядешь и не обрадуешься. Сначала придётся заново разжечь в себе угасший – давным-давно, у большинства в раннем детстве – внутренний огонь. А у меня, по удачному совпадению, всегда с собой зажигалка. И руки чешутся. И скучно без дела сидеть.)

Пока я обо всём этом думаю, на мне повисает Зося.

– Я первая, эгегей!

От былого центнера в ней осталось примерно восемьдесят кило; при её росте и телосложении это нормально, о проблеме можно забыть, но для меня такая ноша тяжеловата, я не настолько великий атлет. Однако по ощущениям на мне повисла, максимум, первоклассница. Это Зосенька молодец. Пришла в рабочую форму, не дожидаясь начала занятий, ещё по дороге сюда. Невесомость, собственно, тоже не цель, просто на каком-то этапе она почти неизбежна: когда люди в хорошей рабочей форме, небо их носит за шкирку, как кошка своих котят. Вот мои старики охренеют, когда с ними это случится! А ведь случится, – торжествующе думаю я.

– Так нечестно! Ты просто была ближе всех! – смеётся Рута, и повисает на Зосе. И заодно на мне.

И Люся на мне повисает. И Ада. И все остальные, причём эти уже ни на ком не виснут, а просто сверху наваливаются, потому что мы с Зосей, Рутой и Люсей лежим в траве под грудой счастливых от своей идиотской выходки хохочущих учениц. Вечно так! Сколько с ними ни договаривайся, а начало наших занятий – вот такая куча-мала. Что на самом деле отлично: во-первых, я сразу наглядно убеждаюсь, что в хорошей рабочей форме не только Зося, а практически все. А во-вторых, девчонкам очень полезно делать что хочется, не дожидаясь, пока разрешат.

Раскидав их, встаю и отряхиваюсь. Говорю:

– Ну трындец. Уронили, защекотали, спасибо, не придушили. Засранки. Лучше всех на земле.

Новички собрались на берегу Нерис, наискосок от Центрального универмага, где раньше была одна из площадок для взлёта воздушных шаров. Летом тут толпы народа валяются, загорают, а поздней осенью – никого. Впрочем, этой осенью всюду пустынно. Людей у нас не заперли по домам под угрозой арестов и штрафов, как в большинстве условно цивилизованных стран, так они сами заперлись, запуганные интернетом и телевизором до утраты последних остатков разума. Худший тюремщик для человека – его страх.

Но эти-то вон пришли. Топчутся на поляне, не соблюдают рекомендованную дистанцию, добрая половина с открытыми лицами, озираются, ждут, чего будет – уже молодцы.

– Привет! – говорю я, появляясь из тьмы. – Кто ещё не снял маску, снимайте немедленно. И разувайтесь; да, носки тоже надо снять. Сегодня мы будем учиться твёрдо стоять на земле и спокойно дышать. Это – база, без неё не получится вообще ничего. Спорить со мной бесполезно, зато можно прямо сейчас уйти, – говорю я, почувствовав сопротивление (навскидку, четырёх человек, и это прекрасно, не группа – подарок, сомневаются всего четверо из почти тридцати). – Вы сами хотели у меня заниматься. Писали, просили начать поскорей. Вам надо, не мне. У меня и так всё в порядке. И у вас тоже будет. Не сразу, но скоро. Для начала, никто не простудится. И полиция не приедет, чтобы нас заковать в кандалы. Бояться не надо. Вообще никогда не надо бояться, а особенно – рядом со мной.

Никто не уходит, конечно. Поди от меня уйди.

Пока они расшнуровывают кроссовки и стягивают башмаки, я говорю:

– Не переживайте, ходить босиком круглый год я вас не заставлю. Только сегодня. По случаю знакомства. Со мной и всем миром. Мы начинаем учиться быть.

Вильнюс,

Ноябрь 2020

В полночь, натурально в ноль часов, ноль минут, под колокольный звон, доносящийся от Иакова и Филиппа[4], и дальним эхом вторящий ему с Кафедрала, я захожу в «Крепость», открыв дверь ногой. Но не потому, что подражаю персонажам художественных кинофильмов про вооружённых дурно воспитанных говнюков, просто у меня сейчас до нелепости мало рук, всего две, обе заняты, в них я несу просекко, в правой обычное, в левой – розе. Я желаю кутить. Это так редко со мной случается, что можно сказать, вообще никогда. Но нынче всё так удачно совпало: полнолуние, старики-невидимки, отличная новая группа, Зосенька молодец. И кстати, Хэллоуин же! Буквально только что был. Последний день октября секунду назад закончился. И как нельзя более вовремя начался День Всех Святых.

– Поздравляю с профессиональным праздником, – говорю я, размахивая бутылками.

– С профессиональным? – переспрашивает Данка.

Она обычно с лёту меня понимает, но в конце дня иногда тупит.

– Естественно, – киваю, откупоривая розе. – Давай бокалы, отметим. Других знакомых святых у меня в этом городе нет.

– Приносить и распивать спиртные напитки! – восхищённо декламирует Данка. – Настоятельно рекомендуется! Строго разрешено! Глазам не верю: ты – и с бутылкой. Вот это поворот!

– С двумя бутылками, – встревает Артур.

Раусфомштранд, лежащий у него на коленях, в подтверждение мяукает дважды: «Мя-мя!»

Педанты хреновы. Оба, – думаю я. А вслух говорю: «И кто такой самый прекрасный в мире пришёл со мной поздороваться?» – потому что мне в штанину вцепился Артемий, встал столбиком, смотрит умильно. Перед Артемием я устоять не могу. Он и сам перед собой устоять не может, всякий раз, когда видит своё отражение в зеркале, останавливается, любуется, поворачивается, разглядывая себя со всех сторон, и даже урчит призывно, как куницам, по идее, положено только в брачный сезон. Повторил бы судьбу Нарцисса, но для этого Артемий чересчур неусидчив и любопытен. А в мире кроме его отражений полно других интересных вещей. Особенно с точки зрения куницы Артемия, которого регулярно привозят из дома, милого дома в ужасный человечий притон. В смысле, прекрасный. Но я-то сейчас не куница, мне легко притоны хвалить.

Куница Артемий глядит на меня оценивающе, пытаясь определить, достаточно ли сильно я обрадуюсь, если залезть на меня, как на дерево, цепляясь когтями за мой костюм. Быстро приходит к выводу (верному), что я обрадуюсь недостаточно сильно, запрыгивает на стол, а уже оттуда – мне на плечо.

– У тебя, дорогой, – говорю я, касаясь пальцем макушки Артемия, – выдающийся стратегический ум. – И Данке: – Давай же скорее бокалы! Сколько нас тут?

Вопрос риторический. И так вижу, что со мной всего шестеро: Данка с Артуром, Борджиа, молчаливый Поэт и Труп. Плюс кот и куница. Но звери просекко не пьют.

Данка ставит на стол бокалы, а Борджиа говорит:

– Я не буду. Спасибо! И так голова тяжёлая. Я вообще собирался идти.

Наш Борджиа, если что, не Чезаре, тем более не Лукреция и не папа Александр Шестой, мы тут не настолько продвинутые некроманты (может быть, кстати, зря). Он просто Данкин бывший сокурсник, Йонас Каралис, Борджиа – его прозвище с тех самых институтских времён. Данка говорит, он носился с идеей подсыпать слабительное кому-то из преподов в чай, то ли просто для смеху, то ли чтобы зачёт не сдавать. Дальше болтовни дело, понятно, не двинулось, но прозвище Борджиа прилипло к Каралису навсегда.

– Ничего не поделаешь, надо, – говорю я, вручая ему бокал. – Придётся, раз так влип. Оказался в инфернальном притоне в ночь с Хэллоуина на День Всех Святых! Роковое стечение обстоятельств, злодейка судьба. И я тоже злодейка. От меня не сбежишь.

– Эй, не серди нам Юратичку! – хохочет Данка. – Делай, как она говорит.

Всё правильно она понимает. Не надо меня сердить.

– Да слушай, когда я был против выпить, – вздыхает Борджиа. – Просто сегодня – никак! В последнее время давление скачет…

– …как зайчик, – подхватываю. – Заинька серенький, заинька беленький, некуда заиньке выскочить, некуда серому выпрыгнуть.

– Чего?! – переспрашивает Борджиа. И одновременно хватается за сердце. Чисто на всякий случай. Смешной.

– А ничего, – говорю. – Уже – ничего. Но в хорошем смысле. Некуда заиньке прыгать, сам слышал. Нормально всё теперь будет. Пей давай.

Борджиа смотрит на меня, как смотрел Арвидас с улицы на наше отсутствие в зале. Наконец улыбается, берёт бокал, говорит:

– Из твоих рук – что угодно. Спасибо. Прости, я сперва как-то не сообразил.

– Это счастье! – резюмирует Труп.

У него, как всегда, вместо «счастье» получается «шайзе». Могу спорить, он уже давным-давно научился выговаривать правильно и теперь нарочно так произносит, чтобы нас насмешить.

Фано,

Ноябрь 2020

На окраине города Фано[5], известного также (теперь уже только историкам) как Храм Фортуны, Fanum Fortunae, между Сассонией и Баньи Торретте[6] есть маленький общественный пляж, галечный, но всё-таки отчасти песчаный, то есть среди неприветливой серой гальки раскидано несколько островков мелкого, мягкого золотого песка. Несмотря на довольно удобное расположение, этот пляж даже в сезон остаётся пустым, туда не ходят ни местные, ни туристы. Этому нет ни единого рационального объяснения, зато есть правдивое: так хотят Ловцы книг. Они выбрали город Фано для встреч, вечеринок и пикников – довольно давно, примерно в середине пятидесятых прошлого века, и с тех пор собираются на этом пляже. Не все одновременно, конечно, а компаниями, иногда большими, иногда не особо. Вот и прямо сейчас тут сидят двое – развалившись в шезлонгах, вытянув ноги; отдельный вопрос (он останется без ответа), откуда эти шезлонги на пляже взялись. Тот, что моложе, выглядит как подросток, загорелый, тощий, отчаянно длинноногий, и волосы на солнце выгорели добела. Тот, что постарше, так бледен, словно только вылез из подземелья, где провёл свои лучшие годы, и так широк в плечах, словно в том подземелье не было никаких развлечений, кроме тренажёрного зала; и то, и другое – неправда, да и младший давно не подросток, но на то и первое впечатление, чтобы с толку сбивать.

Младшего сейчас зовут Тим, а дома – Та Ола. Старший здесь Самуил, в Лейне он – Шала Хан. С именами у Ловцов книг очень строго. Не в том смысле, что кто-то следит, где какое имя они используют, а в том, что, оказавшись в другой реальности, Ловец помнит своё местное имя, а домашнее – нет. Только теоретически знает, что дома оно другое и что, вернувшись, здешнее имя не вспомнит, и в записях, если их делал, оно изменится в тот же момент. Знает, потому что в университете предмет «Практические искажения в ходе Перемещений» когда-то учил и сдал зачёт с какой-то попытки (с первой этот ужас вселенский, по-моему, вообще никто не сдаёт).

Знания, умения, житейский опыт, привычки, убеждения, цели, идеалы, мечты, последние сплетни и всё остальное, включая планы на будущий отпуск и номера телефонов друзей, при Переходе в памяти Ловцов сохраняются, а имена, что своё, что чужие – почему-то нет. Учёные выдвинули гипотезу, будто таким причудливым способом чужая реальность справляется с невозможной для неё ситуацией – вдруг из ниоткуда появляется человек, который здесь никогда не рождался. Чтобы от такого парадокса не чокнуться, реальность обманывает себя: и вовсе это не чужой, непонятный, никем никогда не рождённый Та Ола, а наш местный Тим. Не то чтобы эта гипотеза хоть что-нибудь объясняла, но нервы она успокаивает – и учёным, и самим Ловцам книг.

Короче, двое сидят в шезлонгах на безымянном пляже на окраине Фано, бывшего Храма Фортуны, а теперь просто курортного городка. Они с прошлой весны не виделись и страшно соскучились; они вместе шатались по барам в Лейне всего неделю назад. Просто это абсолютно разные вещи – видеться дома и здесь. Одно не заменяет другое, вот натурально, сидишь рядом с другом и одновременно продолжаешь без него тосковать, настолько в разных реальностях всё по-разному ощущается. Поэтому в пятом по счёту баре – тогда, неделю назад – Та Ола спросил: «Какого чёрта мы больше не собираемся в Фано?» Шала Хан напомнил: «Так там сейчас сплошные карантины, локдауны, фиговый получится отпуск, мне кажется, – всё закрыто, заперто, запрещено». А Та Ола пожал плечами: «Нас это не касается. Мы это всё-таки мы. Где закрыто – откроем, что запрещено – разрешим».

• Что мы знаем о Ловцах книг?

Что впервые услышав о существовании этой профессии, люди обычно насмешливо спрашивают: «А что, книги от них убегают?» Но книги, конечно, не убегают. Нет.

С книгами другая проблема: в Сообществе Девяноста Иллюзий нет художественной литературы. С научно-технической всё в порядке, учебники, справочники, энциклопедии, документальные хроники – всё это есть. Но сочинять истории о том, чего не было, жители Сообщества не способны. Не потому, что все они напрочь лишены воображения и фантазии, дело в самом языке. Природа его такова, что невозможно говорить и писать о том, чего не случилось. Каждое слово этого языка тождественно делу, поэтому всякая произнесённая вслух или записанная на бумаге ложь будет пытаться стать правдой. И непременно станет, если у солгавшего достаточно сил. А если нет, бедняга свалится замертво, и привет.

На самом деле, соврать по мелочи (и слегка изменить своей выдумкой мир) в момент вдохновения может почти любой; другое дело, что каждый сто раз подумает и скорее всего не станет, поскольку всегда есть риск, что изменение тебе не по силам, а умирать раньше времени нет дураков.

• Что мы знаем о Ловцах книг?

Что иногда в Сообществе Девяноста Иллюзий (в Лейне, видимо по причине высокой степени его достоверности, это случается чаще, чем в других городах) рождаются люди исключительной силы, способные словом изменять окружающий мир. Их называют «адрэле»; при официальном общении принято прибавлять это слово к имени, не из какой-то особой почтительности, а просто чтобы сразу становилось понятно, с кем имеешь дело. Адрэле не имеют никаких привилегий, кроме естественной привилегии любого таланта развивать и применять свои способности, но по вполне понятным причинам окружающие стараются беречь их нервы, и сами адрэле тоже стараются беречь от своего всемогущества окружающих и весь остальной мир.

Но сочинять истории о том, чего не было, даже они не возьмутся. Слишком много пришлось бы создать с нуля или до неузнаваемости изменить. Пишешь: «Жили-были дед и баба», и в этот момент где-то в мире действительно появляются прежде не существовавшие бабка и дед, дом, в котором они жили-были, улица, на которой их дом стоит, и соседи, которые помнят, как с ними ежедневно здоровались. А также предки деда и бабы до чёрт знает какого колена и последствия их бесчисленных дел.

Попытки сочинять истории всё равно, конечно же, были, нет такого невозможного дела, которое не попытается совершить наперекор его невозможности какой-нибудь человек. Но ни одна из попыток добром не закончилась. Причём неизбежная на каком-то этапе сочинительства смерть автора от переутомления – ещё наименьшая из сопровождающих творческий процесс катастроф.

• Что мы знаем о Ловцах книг?

Что эта профессия возникла примерно восемьсот лет назад, вскоре после того как профессор Перемещений Тио Орли Ай из Лейна экспериментально доказал, что вымысел, сочинённый в другой реальности, может быть переведён и воспроизведён в письменном виде без каких-либо последствий. Главное, чтобы переводчик начал работу с обязательного вступления: «В этой книге написано, что…» – а потом не отклонялся от оригинала и ничего от себя не добавлял.