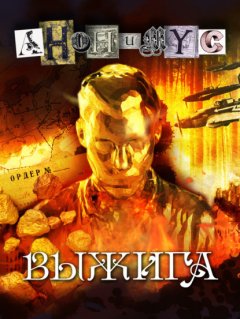

Читать онлайн Выжига, или Золотое руно судьбы

- Автор: АНОНИМУС

- Жанр: Исторические детективы

© текст АНОНИМYС

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Пролог. Старший следователь Волин

Наше время. Москва

День у старшего следователя СК Ореста Волина выдался нынче какой-то особенно нервный и утомительный.

Помимо разных серьезных расследований, на нем висело сейчас дело блогера Туркова. Треклятый блогер, обвиняемый в неуплате налогов почти на 200 миллионов рублей и посаженный под домашний арест, ухитрился снять с ноги электронный браслет и попытался удрать за границу. Может быть, это ему бы даже и удалось, если бы он не пошел, как все блогеры, путем избыточного хитрожопия. Желая ввести надзорные органы в заблуждение, он заказал в интернете авиабилет в Казахстан, а сам между тем выехал на машине каршеринга в сторону российско-белорусской границы, где его благополучно и задержали, поскольку по заказанному заранее авиабилету стало ясно, что блогер пустился в бега.

Строго говоря, людей, подобных Туркову, блогерами звали только потому, что в приличном обществе у нас сильные выражения до сих пор не в ходу. Правда, приличное общество в последние годы скукожилось донельзя и, по мнению непосредственного начальника Волина полковника Щербакова, в полном составе отражалось в его домашнем зеркале. Для таких ухарей, как Турков, интернет-общественность придумала слово «инфоцыгане». Эта публика за бешеные деньги продавала мечты и билетики счастья потерявшим надежду обывателям, перед которыми маячила ужасающая перспектива всю оставшуюся жизнь выплачивать ипотеку, чтобы, ложась в гроб, с облегчением сказать:

– Ну уж эту-то квартиру у меня точно никто не отнимет.

Турков был типичный инфоцыган с уклоном в мануальную терапию. Он не только учил своих подписчиков правильно мечтать, но также обещал отдельным счастливицам незамедлительную беременность после перевода соответствующих донатов на его счет.

– Чтобы я этого слова больше не слышал! – решительно заявил Волину полковник Щербаков.

– Какого слова? – не понял Волин.

– Инфоцыгане, – отвечал полковник. – Это обидно и оскорбительно для настоящих цыган, которые не инфо. Они, как ты понимаешь, цифровыми преступлениями не балуются, они по другой части.

– А как же их теперь называть? – удивился старший следователь. – Инфояпонцы? Инфофранцузы? Или, может, инфоиндейцы?

– Зови как хочешь, но чтоб без цыган мне, – заключил полковник. И подумав, добавил: – И вообще без наций и народностей. Зови таких блогеров как-нибудь попроще, например инфожулики.

И засмеялся, довольный своей изобретательностью.

Тем не менее, хотя термин «инфоцыгане» теперь сделался словом нон грата, само явление оставалось весьма актуальным. Блогеры, и в частности Турков, резали мирным гражданам подошвы прямо на ходу. Чтобы разоблачить такого, с позволения сказать, ухаря, по мнению старшего следователя, не нужно было даже как-то особенно размышлять: достаточно было взглянуть на его хитрожопую физиономию – и все сразу становилось ясным как божий день. Об этом он, в частности, сказал и полковнику Щербакову.

Тот, однако, с ним не согласился.

– Во-первых, – сказал он, – хитрожопая физиономия – это оксиморóн. Ты знаешь, майор, что такое оксиморон?

– Само собой, Геннадий Романович, – отвечал Волин со скромным достоинством. – Оксиморон – это иностранный агент. На мой взгляд, неважно сочиняет, Пушкин писал гораздо лучше.

– Это не то, – нахмурился полковник. – Это другой оксиморон. Я тебе говорю про сочетание несочетаемого. Вроде там «горячий снег», «сухая вода», «неподкупный чиновник»…

Разумеется, старший следователь отлично знал, что такое оксиморон, однако зачем же лишать начальство удовольствия показать свою эрудицию? Начальство надо не критиковать и выставлять дураком, а, напротив, поддерживать в добром расположении начальственного духа. Пусть начальство думает, что оно не только умнее подчиненного, но и лучше образованно.

– Итак, забудь про хитрожопые физиономии, поскольку это оксиморон, – продолжал свою мысль полковник. – Это во-первых. Во-вторых же и в-главных, помни, что жизнь у некоторых людей настолько трудная, что они рады любой надежде, которую им дадут, пусть даже самой призрачной. И уж, конечно, не будут они вглядываться в физиономию жулика, который им эти самые надежды навевает. Однако всякому жулику рано или поздно приходит что, майор?

– Маленький пушной зверек? – предположил Волин.

Полковник Щербаков на это только головой покачал и назвал его утопистом вроде Оруэлла. О том, чтобы жуликам в отечестве нашем пришел пушной зверек, об этом приходится только мечтать. Но по меньшей мере жуликам может прийти укорот со стороны правоохранительных органов. Другое дело, что укорот этот приходит обычно не в тот момент, когда жулики обманывают рядовых граждан, а когда позволяют себе обманывать государство. Например, Федеральную налоговую службу.

– Не говоря уже про все остальное, – вставил Волин.

Не говоря про все остальное, согласился полковник.

Конечно, у постороннего человека, если бы вдруг удалось ему подслушать беседу Волина и Щербакова, возник бы недоуменный вопрос: это что за разговор такой? Откуда взялись эти фривольные интонации, все эти пушные зверьки и оксимороны, когда речь идет о материях государственной важности, причем говорят об этих материях двое госслужащих в одном из самых серьезных заведений нашей отчизны?

Собственно, такой вопрос и возник однажды у одного штатского знакомого Ореста Волина.

– Слушай, – сказал знакомый изумленно, – вы всегда так между собой разговариваете? Я думал, у вас серьезное заведение: колесо, дыба, иголки под ногти. А у вас прямо какой-то театр оперетты.

– Вот именно, театр, – согласился старший следователь. – Видишь ли, дорогой друг, все дело в том, что в нашем крайне серьезном деле очень важна игра. Это при царе Иване Грозном дознание и следствие состояли из череды сменяющих друг друга пыток. Сейчас другие времена, сейчас никого не пытают – во всяком случае, у нас, в Следственном комитете. Вопрос: как добиться от подследственного откровенных и, главное, правдивых показаний, если его ни пытать нельзя, ни даже припугнуть толком? Ответ – играть. Устроить в кабинете театральное представление, лицедействовать. Исходя из материалов дела, работник СК пишет следственную пьесу и режиссирует будущий допрос фигуранта. При этом следователь сам является главным действующим лицом, так сказать, звездой пьесы. Он должен втянуть в спектакль, который он разыгрывает, подследственного, раскрыть его, заставить хорошо сыграть свою роль. Для этого продумываются все драматические коллизии, все повороты сюжета. В сталинские времена самым крутым поворотом сюжета был момент, когда добрый следователь дает подследственному закурить, а злой следователь дает ему в зубы. Но это однообразно и примитивно, особенно если учитывать, что сейчас многие не курят, а зубы можно и новые поставить, были бы деньги. И вот потому-то в новейшие времена и родился камерный в лучшем смысле этого слова театр Следственного комитета Российской Федерации.

Тут Волин прервался и поглядел на своего знакомого с пугающе доброй улыбкой.

– Ты видел, как себя ведут профессиональные актеры? Они почти никогда не останавливаются, они играют даже в жизни. Для чего? Для того, чтобы всегда быть в тонусе, чтобы не терять форму. И нам, работникам СК, тоже форму терять нельзя. И именно поэтому мы с полковником ведем такие легкомысленные разговоры. На самом деле это не просто разговоры, шутки и прибаутки. Это разминка, репетиция, упражнение в следственном мастерстве. В действительности же мы крайне серьезные люди. Особенно когда на горизонте маячит большой срок.

И он посмотрел на знакомого так, что у того по спине пошла дрожь.

Вот так-то, дорогие друзья. Не правы те, кто думает, что в следственном процессе важна только каменная задница: рано или поздно что-нибудь да высидишь. Даже полковник Щербаков был с этим согласен.

– Задница, конечно, важна, – говорил полковник. – Но не менее важна в нашем деле и голова. Вдохновения и импровизации никто еще не отменял.

Незапланированный приступ вдохновения устроил им сегодня посаженный под домашний арест блогер Турков. Спасибо интернету: нынче любой документ и любое уведомление можно послать в мгновение ока, а значит, ни один блогер не уйдет от заслуженного наказания. Правда, те несколько часов, которые прошли между побегом Туркова и его поимкой, показались Волину долгими и весьма неприятными.

Все это время полковник Щербаков рвал и метал. Он был в ярости, и ярость эту вымещал на старшем следователе. Как будто это Волин принял решение держать блогера под домашним арестом, и как будто лично он обязан был обеспечивать его содержание. Справедливости ради заметим, что именно старший следователь на суде потребовал помещения Туркова не в камеру, а под домашний арест. Так что с формальной точки зрения часть его вины в случившемся все-таки имелась. Но тут, простите, он действовал в полном соответствии с курсом на гуманизацию. Курс этот полковник Щербаков обозначил в короткой формуле: «Не сажать, а присаживать».

– Как это? – заинтересовался Волин, в первый раз услышав это изящное выражение.

– Ну, вот, например, вызываешь ты на допрос подследственного, – с охотой объяснил полковник. – Вот он вошел. Ты можешь рявкнуть: «Садитесь!» А можешь, наоборот, сказать со всей возможной вежливостью: «Присядьте, пожалуйста». Результат будет один и тот же, но процесс различается принципиально. Пусть правонарушителю грубит народный суд, на то он и народный, а мы будем вежливы и деликатны.

Волин, конечно, мог сказать, что народных судов в России нет с 1997 года, когда их переименовали в районные, но не стал. Общий посыл был ясен: противопоставление тактичных и деликатных следственных органов грубым и неженственным органам судопроизводства.

Однако, судя по крикам начальства, в вежливости своей и деликатности на этот раз старший следователь зашел слишком далеко.

Тем не менее, как говорят, все плохое когда-нибудь заканчивается. Закончился и запал полковника Щербакова – когда сообщили, что бежавшего блогера задержали и водворили в следственный изолятор, где ему самое место, а о домашних арестах он может теперь только мечтать.

Так или иначе, к восьми вечера Волин вернулся домой, занырнул в душ, переоделся, сварил себе сосисок и пристроился возле телевизора с бутылочкой пива, надеясь наконец в первый раз за весь день перевести дыхание.

Но не тут-то было – требовательно затрезвонил мобильник. Волин с негодованием поглядел на телефон: опять начальство? Дадут ему сегодня выдохнуть или нет? На дисплее, однако, высветился номер Юрки Варламова, старинного волинского приятеля.

– Здорово, – сказал старший следователь, беря трубку. – Как жизнь молодая?

– Неважно, – каким-то сдавленным голосом отвечал на том конце провода Юрка. – Отец пропал.

Юрка был спасателем, работал в МЧС. Обязанностью его было тушить пожары, а это работа героическая, требующая немалого хладнокровия. Иными словами, Юрка был не склонен паниковать без повода, и если уж он начинал волноваться, для этого должны были быть веские основания.

Юркин отец дядя Костя был кандидатом физико-математических наук и всю жизнь до пенсии преподавал эти самые науки в разных институтах и университетах. Юрка не пошел в отца, с самого детства интересовался не математикой и физикой, а всякими героическими книжками и подвижными играми, а закончил тем, что отслужил в армии и устроился на работу в МЧС – пожарным. Дослужился до сержанта, пошел учиться в Академию гражданской защиты МЧС, откуда вышел лейтенантом. Сейчас Юрка, как и Волин, был уже майором, однако не из тех майоров, что протирают штаны на спокойных должностях: время от времени он лично выезжал на тревожные вызовы, на собственном примере показывая молодежи, как работать в чрезвычайных обстоятельствах.

– Ты в полицию звонил? – первым делом спросил Волин.

– Пока нет, – отвечал Варламов, – хотел сначала с тобой посоветоваться.

– Ладно, диктуй адрес, – вздохнул старший следователь.

Положительно все сегодня против него. А пиво, видимо, он допьет не раньше завтрашнего дня – и то, если очень повезет…

Глава первая. Гость из особого отдела

1944 год, август. Первый Белорусский фронт, N-ская отдельная разведрота, Польша

Денек нынче выдался отличный – солнечный, теплый, по-настоящему летний. Ни единого дуновения ветерка, глянцевые листочки на березах не дрогнут, как будто на картине нарисованные, и даже голубые небеса замерли в полуденной истоме. Жаркое солнце щедро заливает землю теплом и светом, кажется, не то что береза на нейтральной полосе – каждая былинка дает резкую, четкую, словно из камня вырезанную, тень. А еще чудится, что ты не на линии фронта в польских лесах, а где-то на черноморском курорте и за выгибом холма набегают на берег морские волны – синие, как глаза лейтенанта Мазура.

Командир второго взвода отдельной разведроты старший лейтенант Андрей Иванович Мазур, или, как звала его на польский манер тетка Луиза, Анджей не торопясь выбрался из блиндажа комроты капитана Апраксина. Худощавый, невысокий, волосы светлые, чуть волнистые, нос прямой, черты лица интеллигентные, правильные. За год, проведенный на войне, и лицо, и весь облик вчерашнего аспиранта получили суровую завершенность и хорошую, без полутонов, ясность. На лейтенанте ладно сидела выцветшая пехотная форма без знаков различия. Да и к чему тут, в разведроте, эти самые знаки? Все, кому нужно, и так знают, какие на ком погоны, а остальным без надобности.

Трава под жарким солнцем выгорела, но кое-где сохранялись еще зеленые островки. На таком вот островке в десяти шагах от блиндажа уютно разлегся на животе старшина Протопопов – бритый наголо крепкий дядька лет сорока. Он лениво щурился на солнце и жевал сухую травинку. Любой штатский, без сомнения, решил бы, что старшина просто отдыхает после недавних праведных трудов по истреблению фашистского гада на многострадальной польской земле, однако человек более опытный наверняка бы догадался, что Протопопов ведет наблюдение и зоркие его, как оптический прицел, глаза глядят сейчас не просто в горизонт, который, согласно марксистско-ленинской науке, есть не что иное, как воображаемая линия, а в направлении врага, скрытого за небольшой изумрудной рощицей. При этом, похоже, хитрый разведчицкий глаз Протопопова имел какую-то особенную оптику – мог смотреть одновременно в разные стороны и даже, может быть, глядеть назад, туда, откуда шел к нему лейтенант Мазур.

Это стало ясно, когда комвзвода все тем же неторопливым шагом подошел к старшине вплотную. Не оборачиваясь, Протопопов разглядел и хмурую складку между пшеничных бровей командира, и огорченный изгиб его упрямого рта.

– Злобится майор? – спросил он вполголоса, когда Мазур уселся на траву прямо рядом с ним.

– Есть немного, – с неохотой отвечал Мазур.

– Языка требует?

– Требует, – согласился Андрей Иванович.

По штатским понятиям, уважительное это именование не очень подходило молодому еще человеку двадцати семи лет от роду. Однако на войне время течет несколько иначе, и Аркадий, например, Гайдар, как известно, в шестнадцать лет целым полком командовал, Александр Македонский в этом же возрасте отразил нападение фракийцев, а Карл Двенадцатый и вовсе стал французским королем. Понятно, что взвод разведки из пятнадцати человек поменьше будет, чем родина галлов, но задачи он иной раз решает посерьезнее, чем целый полк и даже дивизия. Так что обращение «Андрей Иванович» к командиру взвода разведчиков было не много и не мало, а как раз по уставу.

То, что прибывший из штаба остроухий, как лисица, майор будет требовать языка, было ясно сразу – и к бабке не ходи. Без всякой прорицательницы можно было предсказать и его недовольство разведчиками. Все, что можно было разведать, так сказать, вприглядку и самолетами, было разведано давным-давно. Однако для дальнейшего наступления требовался язык и непременно в офицерском звании.

Именно это на повышенных тонах и пытался втолковать майор офицерам разведки, для убедительности разбавляя скучные бюрократические пассажи энергичными выражениями вроде «сгною» и «уничтожу».

Самое неприятное было в том, что майор оказался не свой, штабной – он явился из особого отдела, который, вообще говоря, не военной стратегией и тактикой должен бы заниматься, а искать изменников, диверсантов, шпионов, террористов и контриков. Были, впрочем, у особистов и другие обязанности, например наблюдение за политическим и моральным состоянием бойцов. А чтобы никто не сомневался в компетенции особых отделов, было им дано особенное право – расстреливать дезертиров на месте.

И хотя в разведроте дезертиров не найти было днем с огнем, но мысль о том, что тебя могут просто взять и без лишних разговоров шлепнуть, вносила смущение даже в самые отчаянные умы. Вот потому с таким напряжением слушали сейчас майора командиры взводов и сам комроты капитан Апраксин.

В раздражении особист снял фуражку и бросил на стол, и было видно, как острые лисьи уши его зловеще подрагивают при каждом слове.

– Грядущему наступлению командование придает особенное значение, – говорил майор скрипуче. – А некоторые отдельно взятые офицеры не хотят этого понять и, более того, фактически саботируют подготовительную работу! Говоря проще, нужен язык, а языка до сих пор нет… То есть не то чтобы совсем нет, но то, что имеется, несерьезно, все это мелочь пузатая.

Это все, впрочем, было ясно и без майора. Дело было не в том, что говорил особист, дело было в том, как он это говорил.

А говорил он это нехорошо, некрасиво. И с каждым словом, которое брезгливо выплевывали холодные тонкие губы, с каждым предложением, которое висло на разведчиках, как вериги, делалось ясно, что майор напрочь не понимал, что такое разведка. Говорил он с ними как с простой пехотой, давил, запугивал – а с разведкой так нельзя.

Любой из сидевших сейчас в блиндаже офицеров мог объяснить особисту, что разведка – это особая статья. Если есть на фронте элита, то это не царица полей артиллерия, не танки и даже не авиация, а именно что войсковая разведка. Белая кость и голубая кровь войны, кругозор, ловкость, быстрота реакции… В разведчики брали самых лихих, умных, храбрых, ни Бога, ни черта не боявшихся. Войсковая разведка – это шик и форс, даже внешне их видать, с пехотой ни за что не перепутаешь, да и вообще ни с кем. Потому что каждый день своей жизнью рискуют, но не наобум, на кого Бог пошлет, а осознанно. А еще потому, что без разведки глуха и слепа огромная армия и не способна выполнить поставленные перед ней задачи.

– Значит, штрафбатом угрожал майор, – задумчиво повторил старшина. – Смешно, ничего не скажешь. А он в курсе, что полразведки как раз из штрафбата и набраны?

Наверняка майор это знал, ну просто не мог не знать. Может, конечно, забыл с течением времени. А может, просто привык на фронте всех штрафбатом пугать. Но разведчика штрафбатом не запугаешь: и штрафнику, и разведчику смерть почти гарантирована – не сегодня, так завтра, не завтра, так через год.

Вот потому и неправ был майор-особист. Разведке угрожать не надо, она и без того между жизнью и смертью ходит. Все свои это отлично понимают. И если, например, есть у человека плохое предчувствие, если говорит ему внутренний голос: не ходи сегодня на задание, пропадешь – он и не идет. И никто, никакой командир – ни взводный, ни ротный – ни попрекнуть, ни заставить его не посмеют.

Слава богу, всегда есть кем заменить бойца, народу во взводе хватает. Всего с командиром пятнадцать человек, на задание ходят восемь-девять, много – десять. Группа захвата – трое, группа обеспечения – трое, группа прикрытия – тоже трое. В самом пиковом случае еще одну группу обеспечения могут дать – в качестве усиления, но и не более того. В общем, всегда есть резерв. На худой конец, бойцов можно и у соседей попросить, в смысле – у соседней роты. Не откажут: на войне, как и в мирное время, принцип простой – ты мне, я тебе.

А тут, понимаешь ли, майор явился со своими угрозами. Обидно, товарищи офицеры, оскорбительно даже. Конечно, смерть в штрафбате – дело не сильно почетное, но ведь и это не самый край. Особый отдел и подальше штрафбата заслать может, подальше самой смерти. Заведет дело, под трибунал подведет да и в лагерь отправит, с уголовниками и каэрами на общих работах корячиться и пустую баланду хлебать. Для боевого офицера перспектива такая пострашнее будет, чем честно пасть на поле боя.

– А раз так, то, значит, вывернись наизнанку, а приказ исполни, языка возьми, – задумчиво подытожил старшина Протопопов.

Комвзвода только кивнул рассеянно: так-то оно так, да вот только где его, собаку, взять?

Для рассеянности его были свои причины. Пришлый особист, меча громы и молнии, все поглядывал на лейтенанта искоса, а потом вдруг ощерился по-волчьи:

– А что думает старший лейтенант Мазур? Знаю, что по части поговорить он большой мастак, а вот как насчет дела?

Стыдно сказать, но при этих словах в груди комвзвода неприятно екнуло. В каком это смысле он поговорить мастак? В словах майора почуял он какой-то странный намек и тяжелое неодобрение… Однако чувствуй там или нет, а отвечать на вопрос старшего по званию необходимо.

– Конечно. – Лейтенант встал и одернул гимнастерку. – Конечно, товарищ майор, языка добыть совершенно необходимо. И разумеется, в идеале это должен быть офицер.

– Разумеется, – хмыкнул майор, и желчное его, длинное лицо неприятно покривилось. – В идеале… Сразу видно человека с высшим образованием. А если не в идеале, если в реальности?

А в реальности было так. Три ночи перед этим разведрота ходила за линию фронта за языком как на работу. В первую ночь, надо сказать, дело почти выгорело. Группа захвата взяла тепленьким какого-то гауптмана. Но уж больно он, черт, оказался здоровым, настоящий бык! Так стал отбиваться и орать, что на миг опешили даже ко всему привычные разведчики. Втроем взялись его вязать – и не смогли. То ли он чемпионом по борьбе был, то ли каким тяжелоатлетом, но выдирался, как медведь, а сержанту Усову чуть шею не сломал.

Пришлось этому гаду ноги прострелить, а ему хоть бы хны – только громче ревет и врагов в разные стороны расшвыривает. Тут, на наше несчастье, подоспел немецкий дозор, и пришлось окровавленного и воющего, как оборотень, гауптмана бросить и отступать несолоно хлебавши.

Какими словами потом честил их капитан Апраксин! Таких слов не найдешь даже у Пушкина в «Евгении Онегине», а это как-никак энциклопедия русской жизни…

После этого устыженные разведчики сделали еще две попытки, но немцы уже были настороже, стрелять начинали не задумываясь. На всей этой истории рота потеряла двух человек – убили ефрейтора Калинина и тяжело ранили рядового Гоцмана. Однако потери потерями, а языка взять нужно было кровь из носу. И при этом, разумеется, самим не пропасть, потому что если всякий раз за языка отдавать двух разведчиков, то никакой разведки не напасешься.

От неприятных воспоминаний к действительности старлея вернул старшина Протопопов. Он, похоже, совершенно забыл о разговоре – наблюдал за огромным рыжим муравьем, который метался в зеленой траве прямо перед носом. Тело муравья, словно выточенное из темного янтаря, было пронизано солнечным светом и, если глянуть на просвет, казалось наполненным золотым сиянием. Мураш заблудился в высокой траве, как в джунглях, рыскал из стороны в сторону, но никак не мог разобраться, куда ему бежать.

– Плохой из тебя разведчик, – вздохнул Протопопов, подставил палец муравью и подсадил его на растущую из земли былинку, которая несколько возвышалась над прочей травой-муравой.

Мураш, оказавшись наверху, некоторое время ворочал огромной головой, водил усиками, шевелил жвалами, а потом, определившись с направлением, ссыпался вниз по былинке и сгинул в зеленой траве.

– Главное дело, – огорченно сказал Мазур, проводив муравья глазами, – главное дело – теперь уж хоть ты вдребезги разбейся, а языка все равно не видать как своих ушей. А все почему? А все потому, что фашисты уже настороже, и врасплох их не застанешь.

Старшина кивнул. К сожалению, командование немецкое отлично понимало, что наступление русских зависит от того, сколько мы будем знать о противнике. Фрицы усилили дисциплину, и теперь личный состав врага по ночам не спал.

– Вот именно! – Протопопов поднял указательный палец.

– Что «именно»? – переспросил Мазур, который в задумчивости ломал в пальцах спичку, вперившись голубым своим глазом в невидимый за темно-зеленой рощей горизонт. – Что конкретно значит это твое «именно»?

– То, что ночью не спят, – сказал Протопопов и торжествующе добавил: – Сами подумайте: если фриц не спит ночью, когда ему еще спать?

Мазур пожал плечами: намекаешь, что он спит днем?

Протопопов отвечал, что не намекает, а прямо говорит. Совсем без сна никто не сдюжит, даже самый отъявленный фашист. И уж если ты не спишь ночью, значит, как миленький задрыхнешь днем.

– Интересная концепция, – хмыкнул Мазур, – однако в корне неверная. Во-первых, вряд ли ночью бодрствует весь личный состав противника. А раз так, то и днем отсыпаются тоже не все, а, скажем, только половина.

Но старшина с командиром не согласился.

– Нужно учесть повадку врага, – заметил он важно. – Фашист – человек систематический. Даже на войне он живет привычным обычаем: пообедал – и на боковую. Фашист не дурак, он же понимает, что мы не идиоты, чтобы лезть к нему в окопы среди бела дня. Именно поэтому ночью он бодрствует, а днем спит. Проще говоря, не полсостава, а весь наличный фашист спит днем – и нам это хорошо известно. Так почему бы не попробовать и не взять его тепленьким прямо днем?

Лейтенант поглядел на подчиненного с неодобрением: чистое самоубийство предлагает старшина. Если разведчиков обнаружат ночью, они хотя бы могут уползти под прикрытием темноты. А если днем? Куда они уползут, прямиком на тот свет?

– Это если заметят, – упрямо пробурчал Протопопов. – А если нет?

– Да не могут они нас не заметить, – отвечал Мазур и в доказательство своей правоты стал загибать пальцы, под ногтями которых еще чернела земля, не отмытая с ночного рейда. – У нас три группы на дело идет, в каждой по три человека. Группа захвата – трое, группа обеспечения – еще трое. Ну и группа прикрытия – тоже как минимум три бойца. Итого девять человек. Это тебе не иголка в стоге сена, в мешке не затеряется.

Протопопов согласился, что девятерых, конечно, заметят, особенно нагло лезущих посреди бела дня через линию фронта. Ну а если людей будет не девять, а двое, а еще лучше – один? Одного-то заметить гораздо труднее.

Лейтенант кивнул: заметить, конечно, труднее. Но ведь и взять языка в одиночку, а уж тем более доставить его будет вдвойне нелегко.

– Нелегко, но можно, – гнул свое старшина. – Фашист за рощей, бежать недалёко, при хорошем везении за полчаса управиться можно. Главное – бойца покрепче отправить.

Мазур поглядел на старшину внимательно: это он на кого намекает?

– На вас, товарищ старший лейтенант, на кого же еще, – отвечал Протопопов не моргнув глазом.

Лейтенант криво усмехнулся: а ты, старшина, юморист. Вот только шутки твои сейчас не кажутся особенно смешными.

И действительно, лейтенант, как и всякий разведчик, хоть и был человеком тренированным, но назвать его Голиафом вряд ли бы кто решился. Рост чуть ниже среднего, сложение худощавое. А язык ведь мог попасться какой угодно – и сто килограммов, и даже больше. Разведчик при всех его талантах все же не муравей, который поднимает вес в сто раз тяжелее себя самого.

– Ну а раз так, значит, идти мне, – с готовностью заключил старшина. – Я мужик жилистый, серьезный, в молодости даже штангой увлекался, имею первый спортивный разряд.

– Первый разряд – это хорошо, – согласился Андрей Иванович. – Вот только фриц все равно убить может и на разряд даже не посмотрит. Что, Кондрат Петрович, прикажешь делать, если тебя убьют?

Протопопов пожевал губами и сообщил, что в таком случае придется его похоронить с воинскими почестями и отослать письмо старушке-матери, что, дескать, так и так, сын ее, героический старшина Протопопов, погиб, защищая родину. Одним словом, со святыми упокой и все в таком роде.

– Нет уж, извини – подвинься, – лейтенант решительно покачал головой. – Мне как командиру за тебя отвечать. Хотя вообще идея твоя, хоть и дикая, мне нравится. Есть в ней разумное зерно. Так что в разведку пойду я. И рисковать тоже буду я.

Говоря так, Мазур не уточнил, что особенного выбора у него не оставалось. После слов майора он просто обязан был либо пойти со всем своим взводом на задание в ночь и, скорее всего, погибнуть под вражескими пулями, либо попробовать реализовать безумную, хотя по-своему и очень логичную идею старшины. И если все равно суждено ему умереть, так пусть лучше умрет он один, а не со всем взводом.

– Тем более матери-старушки у меня нет, – заключил он, – я сирота, так что и плакать обо мне будет некому.

Говоря так, Андрей Иванович лукавил. Отца своего он и в самом деле не знал, а вот мать у него была. Правда, мать свою, Анну Казимировну Мазур, чью фамилию он носил, старший лейтенант не видел почти с самого рождения. Мать по происхождению была полячкой, родом из-под Кракова, хотя много лет жила в Санкт-Петербурге. В декабре восемнадцатого ей пришла телеграмма о том, что отец ее, живший в Польше, тяжело заболел и, вероятно, в ближайшее время покинет сей бренный мир. Анна Казимировна оставила годовалого сына на попечение двоюродной сестры, а сама отправилась в Польшу.

Однако вернуться назад уже не смогла: началась русско-польская война, а когда война закончилась, Анну Казимировну разбил инсульт. К счастью, мать осталась жива, но приехать обратно в Россию уже не могла – ни сил не было, ни здоровья. Вот так и вышло, что взрастила и воспитала Мазура двоюродная тетка, Луиза Владиславовна. Таким образом, случись чего, будет все-таки кому оплакать бедовую головушку старшего лейтенанта Андрея Ивановича Мазура.

Однако умирать старший лейтенант все же не собирался, ему было зачем жить. Кроме тетки Луизы, ждала его в Ленинграде на Выборгской стороне девушка Маша, Мария Антонова…

Тут комвзвода от посторонних мыслей отвлек солидный баритон старшины Протопопова.

– Ну а когда пойдете в таком разе? – спрашивал тот. – То есть за языком, я имею в виду.

Старший лейтенант поглядел на часы. Обед у фрицев уже закончился, сейчас ложатся спать, значит, минут через сорок самое будет время к ним в гости и нагрянуть…

Глава вторая. Крыса по имени Гитлер

Комроты капитан Апраксин глядел на Мазура так долго, что старшему лейтенанту сделалось не по себе. Казалось, что не два глаза на него глядят, а два стошестидесятимиллиметровых миномета.

– Ты, старлей, соображаешь вообще, что ты творишь?! – рявкнул наконец капитан.

Старлей развел руками: соображаю, товарищ капитан, вот только победителей, как известно, не судят.

– Еще как судят, – сурово сказал Апраксин. – И не просто судят, а военно-полевым судом судят таких дураков.

Он подошел к Мазуру, взял за грудки, встряхнул как следует. Глаза его неотрывно глядели на лейтенанта, он как будто не знал, что с ним делать – то ли ударить, то ли обнять. Спустя несколько секунд на губах его заиграла еле заметная улыбка.

– Вот ты черт везучий, – проговорил он наконец, и в голосе его осуждение мешалось с восторгом. – Ну, я понимаю, идея увлекла, но ты хотя бы со мной посоветовался бы! Посреди бела дня к фрицам за линию фронта – и даже мне не доложился! А если бы убили тебя?

– Невелика потеря, – отшутился старлей, – лейтенантов в Советской армии пока хватает…

– А я не про то, – оборвал его капитан. – Я про то, что я бы и не знал, где твои холодные останки искать.

Мазур только головой покачал: никак нет, товарищ капитан, все бы вы знали. Я, перед тем как на вылазку отправиться, все старшине Протопопову рассказал.

– Ах, тут еще и Протопопов затесался, – протянул капитан. – У вас, выходит, коллективная самодеятельность. Ну вот что, старлей. За нарушение дисциплины вам со старшиной выговор, а за то, что оберста[1] в качестве языка доставил, представлю тебя к ордену Красного Знамени… А, нет, не представлю. Красное Знамя у тебя уже есть. Значит, старлей, готовь дырочку под орден Красной Звезды.

– Слушаюсь готовить дырочку, товарищ капитан. – И Мазур с комической серьезностью поднес ладонь к пилотке. – Разрешите идти?

– Разрешаю, – махнул рукой капитан.

Комвзвода улыбнулся одними глазами, развернулся налево кругом и пошел к выходу.

– Постой, старлей, – раздался ему в спину голос Апраксина. – Погоди…

Мазур снова развернулся на сто восемьдесят градусов и смотрел теперь прямо на командира. Физиономия у того скислилась, будто вдруг настигла его зубная боль.

– Тут вот какое дело, – сказал он. – Радиограмма пришла. Вызывают тебя в штаб полка.

– В штаб? – удивился Мазур. – А кто и зачем?

– Зачем – не знаю, – с неожиданным раздражением проговорил капитан. – Одно могу сказать – вызывает особый отдел.

Мазур удивился еще больше, на душе заскребли невесть откуда взявшиеся кошки.

– Сегодняшний майор воду мутит? – спросил он напрямик.

Капитан снова поморщился – как будто заболел уже не один зуб, а целая челюсть. Пес его знает, кто там чего мутит, у чекистов сам черт ногу сломит. В любом случае ему, Мазуру, беспокоиться незачем – после сегодняшней вылазки он безусловный герой, а на героя кто же покусится?

Старший лейтенант на этот счет был несколько иного мнения: на его памяти в недрах НКВД пропадали такие герои – ему, грешному, не чета. Да и не вызовут просто так, ни с того ни с сего с передовой в особый отдел. А то, что ты не знаешь за собой никакой вины, еще не значит, что ее нет. Как шутят те же самые чекисты: то, что вы до сих пор не расстреляны, не ваша заслуга, а наша недоработка. Но капитану об этом обо всем он говорить не стал – все-таки языка привели, зачем портить человеку радость? Если у особистов на него что-то серьезное, разбираться все равно придется самому.

– Пойди к Коровину, скажи от моего имени, пусть тебя до штаба на виллисе своем подбросит, – велел капитан.

Лейтенант только рукой махнул: не надо, до штаба всего километров пять, он пешочком прогуляется, ему только в радость.

И, выйдя наружу, пошел пылить по дороге в сторону тыла. Перед выходом думал переодеться в чистое, свежее, а потом махнул рукой – много чести, и так сойдет.

Так и шел Мазур по дороге вдоль поля, а пшеница – золотая, тяжелая – колосилась по обе стороны от него. Будь старлей деревенским жителем, такой пейзаж стал бы ему бальзамом на сердце. Но, увы, был он с ног до головы городским. А впрочем, поле смотрелось красиво с любой точки зрения – хоть городской, хоть колхозной. Кое-где, правда, вместо пшеницы зияли вырытые бомбами и снарядами черные от осыпавшейся земли воронки. Однако на воронки эти старлей старался не смотреть, он их за войну и без того повидал немало.

Мазуру, можно сказать, повезло: на фронт он попал добровольцем, после аспирантуры Ленинградского университета, в 1943 году, когда минули первые, самые тяжелые месяцы отступления, и война медленно, но неотвратимо пошла на поворот, и за горизонтом уже брезжила далекая, но все равно безусловная победа. Главное, что появилась надежда, да нет, не надежда – уверенность, что мы победим, что все будет хорошо, все будет как надо.

В начале 1943 года блокадное кольцо вокруг Ленинграда было частично прорвано, восстановилась связь с Большой землей. Этим воспользовался Мазур: окончив к лету аспирантуру, диссертацию защищать не стал, попросился добровольцем на фронт.

На обучение воинскому делу вчерашнего аспиранта вместе с другими добровольцами отправили в Череповецкое пехотное училище. Учеба там шла серьезная: подъем в пять утра, марш-бросок на полигон в десяти километрах от казармы. До пяти часов вечера – интенсивная боевая подготовка под палящим солнцем, потом – теория, во время перерыва – солдатский сухпаек. Курсанты обгорали под беспощадным ультрафиолетом, изнемогали от усталости, падали с ног от теплового удара. Не только люди ломались, но и неживая материя приходила в негодность: от тренировок прямо на спинах расползались пропотевшие гимнастерки.

К концу июля их переместили в лагерь под Новгород. Здесь из общей группы десять человек, в соответствии с их успехами в подготовке и согласно их желанию, зачислили в отдельную разведроту и отправили на фронт…

Тут Мазур отвлекся от воспоминаний, из-за холма медленно выплывала околица польской деревни. Белое здание костела видно было за несколько километров, теперь вот обнаружилось и само село. Надо сказать, в Польше разные имелись деревни – были и богатые, с кирпичными и деревянными домами, изукрашенными, крытыми черепицей, а были и победнее, где дома похожи на украинские мазанки или простые русские избы. Вот только невысокие серые заборы в польских деревнях, пожалуй, стояли все-таки поровнее.

Здешняя деревня была бедная. Однако во всякой, даже самой бедной деревушке всегда есть приличный дом, где живет или староста, или кулак, или другой какой местный богатей. Вот в таком приличном доме обычно и располагался штаб после того, как хозяев оттуда вежливо переселяли в другое место. Хозяева не сопротивлялись, даже если были недовольны, уходили тихо, да еще и благодарили. И это понятно: не нравилось полякам под немцами, те считали их недочеловеками, унтерменшами. Под русскими, впрочем, ляхам жить тоже не очень-то хотелось. Но это было все-таки проще. Во-первых, родственный народ, да и привычка к совместной жизни имеется: как-никак сто лет в составе Российской империи. Во-вторых, местные жители надеялись, что армия быстро пройдет дальше, а они опять заживут собственным уставом.

У околицы воткнулся в землю импровизированный КПП в виде сторожевой будки из пыльной щелястой доски. Рядом мыкались двое караульных с автоматами: средних лет сержант и молоденький ефрейтор. Сержант, вислоусый степенный украинец, строгим голосом потребовал у Мазура документы. Пока он вдумчиво изучал офицерское удостоверение, старлей бросил взгляд по сторонам, бегло оценил обстановку.

Обстановочка была так себе. Место для караула не бог весть какое, обстреливается с двух сторон. Да и сам караул действует бестолково, оба цербера стоят к нему слишком близко. Захотел бы, снял обоих голыми руками за пару секунд, и пикнуть бы не успели. Правда, продолжив осмотр, шагах в десяти от контрольно-пропускного пункта старлей обнаружил подозрительно густой куст бузины. Если бы он, Мазур, обустраивал тут пункт пропуска, непременно посадил бы еще одного бойца прямо за бузиной. Кстати, очень может быть, что сейчас там на самом деле кто-то сидел. Тогда, конечно, это несколько меняло оценку диспозиции – один точный выстрел из кустов способен развеять самые буйные фантазии.

– По какому делу к нам, товарищ старший лейтенант? – спросил сержант, возвращая документы Мазуру.

– В штаб полка, – кратко отвечал тот, полагая, что посвящать сержанта в детали он не обязан.

Но вислоусый караульный, видно, смотрел на это дело совсем иначе.

– Командировка, направление, другое какое предписание имеется? – спросил он и как бы невзначай заступил старлею дорогу. В тот же миг пухлогубый розовощекий ефрейтор оказался за спиной Мазура – тот даже опомниться не успел.

Ай да церберы, вот молодцы, подумал комвзвода, признавая, что неправ был, пренебрежительно отнесясь к тутошним бойцам. Ишь, как окружили! Не снимать же их теперь, в самом-то деле…

– Так что за дело у вас? – голос сержанта неожиданно окреп, громыхнул сталью.

Старлей развел руками, улыбнулся простодушно.

– Понятия не имею, что за дело. В особый отдел меня вызвали. Радиограммой. А зачем, почему – сами понимаете, не доложились.

Молоденький ефрейтор вопросительно поглядел на старшего в охранении. Во взгляде вислоусого блеснуло легкое сочувствие.

– Что ж, – сказал он, отступая на шаг в сторону, – удачи вам, товарищ старший лейтенант.

– Спасибо, сержант, – кивнул тот и быстрым шагом двинулся вниз по улице, с обеих сторон обставленной облупившимися, но вполне еще крепкими халупами.

Вскоре с правой стороны показался богатый беленый дом, ранее принадлежавший, вероятно, местному пану-мироеду, а ныне принявший в свои недра штаб полка. Калитка в свежевыкрашенном зеленом заборе была распахнута и открывала вид на бойца лет тридцати в выцветшей форме пехотинца. Боец вольготно расположился на коричневой лавке и лузгал семечки, как будто сидел он не в центре Европы, а где-нибудь в рязанской деревне, и не было вокруг никакой войны. Семечки горстями изымались из кармана и с шиком закидывались по одной прямо в широкий, как ворота, рот. По наглому виду и всей повадке в нем безошибочно определялся ординарец – явление в армии новое и даже чуждое, но вполне уже прижившееся. Официально ординарцев в Красной – она же Советская – армии как бы не существовало, но на практике холуйская эта должность была очень востребована и старшими, и высшими офицерами. И это было понятно – ординарцы, или, говоря старым языком, денщики, сильно облегчали быт комсоставу.

И хоть официально никакого статуса они не имели, но на практике часто забирали себе большую власть. Ординарец всегда знал, в каком настроении командир, можно ли к нему сунуться прямо сейчас или лучше подождать.

Старлей, правда, к комполка не собирался, но, прежде чем без толку мыкаться по селу, хотел уточнить, где тут расположен особый отдел.

– Особый отдел? – повторил ординарец, собирая рот в куриную гузку и моргая белесыми ресницами так, будто его спросили, где здесь дорога в Африку. – А чего там?

Неопытный человек, вероятно, встал бы перед таким вопросом в тупик, но Мазур был человек опытный.

– Там особисты, – объяснил старлей.

Как ни странно, такой ответ совершенно удовлетворил ординарца, и он, удивительным образом искривив указательный палец и тыкая им впереди себя, довольно внятно рассказал, как старлею добраться до нужного места.

Спустя пять минут Мазур уже поднимался на крыльцо крепкой беленой избы и, стукнув для проформы кулаком в дверь, вошел внутрь. В сенях стоял письменный стол, за которым восседал коротко стриженный насупленный старшина.

– К кому? – буркнул он, не глядя на гостя.

– Старший лейтенант Мазур, вызван в особый отдел радиограммой, – объяснил старлей.

Старшина насупился еще больше, открыл лежавшую перед ним тетрадку и повел пальцем по странице. Дошел до фамилии Мазура и, не меняясь в лице, пробурчал:

– Второй кабинет.

Первым кабинетом оказалась проходная комната, в которой сидела за столом и подкрашивала глаза хорошенькая медсестра. Она стрельнула глазками в сторону Мазура, но тот, видно, ей не показался. Сделав презрительную мордашку, медсестра как ни в чем не бывало продолжала краситься.

Из первой комнаты двери вели и в другие помещения, на каждом висел свой номер. Увидев табличку «2», старлей подошел к двери вплотную и стукнул. Изнутри раздалось хмурое «войдите!», и Мазур вошел.

Обстановка в комнате была не бог весть какая. Обшарпанный шифоньер, лавка, пара стульев, несгораемый шкаф в углу, ближе к окну – стол под зеленым бильярдным сукном. За столом, склонив голову над бумагами, сидел брюнет в форме НКВД с погонами капитана.

– Старший лейтенант Мазур по вашему приказанию прибыл, – отрапортовал Мазур, стараясь, чтобы голос его звучал бодро и решительно, как у совершенно ни в чем не повинного человека.

– Ну, здравствуй, старший лейтенант Мазур, – сказал брюнет и, оторвав взгляд от бумаг, медленно поднял на него лицо.

Андрей вздрогнул и обмер. Секунду он и человек с погонами капитана глядели друг на друга, потом на губах Мазура заиграла такая сияющая улыбка, что, казалось, озарила не только лицо старлея, но и всю мрачную обстановку вокруг.

– Вот черт! – сказал старший лейтенант. – Не может быть! Мишка, чертяка!

И он бросился обнимать брюнета, сидевшего за столом. Но тот выставил перед собой руку и даже немного отстранился назад.

– Не Мишка-чертяка, – строго сказал он, – а товарищ капитан… А еще лучше – гражданин капитан.

Лейтенант застыл, улыбка медленно и как-то растерянно сползла с его лица.

– Уже и гражданин, – повторил он недоверчиво. – Шутишь, да? Мы же сто лет с тобой не виделись…

– Да, не виделись. И еще бы сто лет не видеться, – с неожиданной досадой проговорил тот, кого он назвал Мишкой.

На самом деле человека за столом звали Михаил Олегович Елагин, он был капитаном НКВД и старинным, с детских еще лет, приятелем Андрея. Оба выросли в одном ленинградском дворе на Выборгской стороне, ходили в один детский сад и одну школу и вместе отбивались от уличных хулиганов, засевших, словно пауки, в каждой почти питерской подворотне. На руке у Мазура до сих пор виден был бледный шрам от финки, которой уличный оголец целил в бок Мишке и которую Андрею тогда удалось отбить кулаком.

Увидев брызнувшую из-под лезвия кровь, шпана разбежалась, а Мишка, хныча от ужаса, все же дотащил приятеля до дома и сдал на руки тетке. Луиза Владиславовна, увидев залитого кровью Андрея, не стала ругаться и причитать, даже «пся крев» не сказала, а просто посадила племянника на диван и, обработав рану йодом, споро перевязала ее бинтом. Тетка была медсестрой и видела еще и не такое. Однако, по ее мнению, просто обработать рану было недостаточно, и она, слегка наклонившись над племянником, стала читать заговор. Тетка была не просто медсестрой, но потомственной ведуньей и умела словами останавливать даже самую сильную кровь и заговаривать неизлечимые болезни. Так, во всяком случае, считала она сама, а Анджей не спорил – пусть думает что хочет, лишь бы не злилась. Потому что, когда тетка злилась, тут надо было выносить всех святых. Лицо ее становилось ледяным, словно из мрамора, одни глаза горели чудовищным светом, как у горгоны Медузы – казалось, задержи взгляд, и окаменит, превратит в холодную статую.

И вот теперь Мишка, а точнее сказать, капитан Елагин, сидел напротив Мазура и смотрел на него каким-то странным и одновременно очень знакомым взглядом. Взгляд этот Мазур в конце концов вспомнил: точно так же смотрел на него Мишка, когда ему распороли руку финкой. Во взгляде этом были и страх, и жалость, и невозможность помочь.

Чего, однако, мог бояться капитан из особого отдела и о чем жалеть?

– Садись, лейтенант, – сказал Елагин, кивая на второй стул, стоявший возле стола.

– Мерси, – отвечал Мазур, садясь, а сам подумал, почему это так выходит, что к подполковнику для краткости часто обращаются «товарищ полковник», а старшего лейтенанта для той же краткости зовут просто лейтенантом. Почему и отчего такая несправедливость, товарищи военнослужащие?

Вслух же он этого не сказал, а сказал лишь, что, идя сюда, почему-то сильно волновался. А как зашел и увидел Мишку… в смысле, товарища капитана… тут же все волнение и прошло почему-то.

Товарищ капитан только вздохнул в ответ на эти глупые и даже просто-таки идиотские слова. Судя по всему, старший лейтенант до сих пор не понял, в каких стальных челюстях он оказался. Так, бывает, праздная рыбешка заплывет уже акуле в пасть, уже между ней и миром – частокол острейших зубов, а все ей кажется, что она в чистом море и вольна плыть, куда захочет. Однако вздыхай не вздыхай, а дело само по себе не двинется, дело делать надо, каким бы неприятным оно ни казалось, потому что служба превыше всего, и это не мы придумали, а придумали задолго до нас, притом люди куда более умные и в серьезных чинах к тому же.

– Ну, лейтенант, говори: с какой стати вдруг ты у нас оказался? – Голос друга показался Мазуру каким-то очень неприятным, почти что загробным.

Старший лейтенант только руками развел: а ему-то откуда знать? Это же не он себя в особый отдел вызвал, это он, Мишка… то есть товарищ капитан, его вызвал. Вот пусть теперь и скажет сам, зачем и почему.

– Мы скажем, – с какой-то странной угрозой заявил Елагин, – придет время – обязательно скажем. Ну а ты-то сам какое-нибудь на этот счет имеешь мнение?

Настойчивость Мишки неприятно поразила Андрея. Какое он может иметь мнение, кроме того, что ни в чем не виноват, а, напротив, верно служит родине, каждый день подставляя голову под пули. Вот сегодня, например…

Тут его нехитрую уловку прервал капитан. Про пули, сказал, бабушке своей покойной расскажешь, мы тут, между прочим, тоже не розы нюхаем. И под пулями походили, и с контриками не первый год воюем, да и вообще… Что именно вообще, капитан уточнять не стал, а, видя, что собеседник категорически не желает колоться, открыл лежавшую перед ним папку и вперил суровый взгляд в первую страницу.

– Сигнал на вас пришел, гражданин Мазур, – сказал он сухим официальным тоном. – Согласно этому сигналу вы, находясь в узкой компании военнослужащих, отказались пить за здоровье товарища Сталина, публично предпочтя ему компанию мертвецов…

Загорелое под летним солнцем лицо лейтенанта вдруг побледнело.

– Что это, каких мертвецов, – заговорил он растерянно, – ничего я не отказывался!

– Не отказывался, значит, – недобро усмехнулся Елагин. – Ладно, посмотрим, как было на самом деле.

Он вытащил из папки разлинованный листок из ученической тетради и, держа его в вытянутой руке, прочитал:

– «…а также сообщаю вам, что, когда в пролетарский праздник Первого мая был поднят тост за полководческий гений товарища Сталина, вышеназванный Мазур не только не пожелал пить за Верховного главнокомандующего, но еще и сказал, что сначала выпить надо за мертвых разведчиков, потому что без них ничего бы не было и мы бы с вами тут сейчас не сидели… Сравняв таким образом товарища Иосифа Виссарионовича Сталина с мертвецами и даже поставив его ниже».

Мазур стоял с открытым ртом, на лице его установилось потрясенное выражение.

– Да что за чушь! – во весь голос закричал он, едва только вернулся к нему дар речи. – Какие еще мертвецы?! Я только хотел сказать, что есть у нас такая традиция – первый тост поднимать за павших товарищей, вот и все.

Капитан посмотрел на него с сожалением, лицо его как-то странно дернулось.

– Да какая разница теперь, что ты хотел сказать? – заговорил он, почему-то понизив голос. – Важно, что ты сказал и что люди вокруг услышали. А услышали они вот что! – И Елагин в раздражении потряс листочком.

Мазур только за голову схватился.

– Да что же это такое будет? – сказал он мертвеющим голосом. – Ведь это каждое слово можно перевернуть и против человека направить.

– Можно, – согласился капитан, болезненно кривя губы. – А ты что, младенец новорожденный? Ты раньше этого не знал? Если не знал, то вот тебе еще один перл.

Он перевернул листочек другой стороной и опять зачитал с брезгливой гримасой, словно ему под нос сунули гадюку или иное столь же противное земноводное.

«Другой раз старший лейтенант Мазур также произвел террористический и антисоветский выпад против главы нашего государства. Когда старшина Протопопов изловил в поле крысу, то, вместо того чтобы удушить ее или отравить, стал дрессировать и назвал Гитлером. Указанный Мазур стал насмехаться над старшиной, говоря: “Ты бы ее еще Сталиным назвал!” Уравняв тем самым товарища Сталина одновременно с крысой и с Гитлером…»

Мазур издал сдавленный звук. Капитан поднял на него глаза.

– Смеешься? Ну, посмейся, посмейся, может, легче станет…

Тут старлея словно прорвало.

– Да не смеюсь я, – закричал он, – не смеюсь, да и как я могу смеяться! Но ты же сам видишь, это идиот писал, патентованный идиот!

Капитан молчал, наверное, с полминуты и все глядел в лицо Мазуру взором темным, словно осенняя ночь.

– Может, и идиот, – сказал он наконец. – А может, и нет. Ты мне лучше скажи, было это или не было. Или, может, все до единого слова тут выдумано?

Андрей отвел глаза.

– Насчет тоста про Сталина – я уж тебе объяснял. А насчет крысы – не помню такого.

– Что, не было, значит, у старшины крысы? – прищурился капитан.

Мазур закусил губу. Нет, конечно, был у Протопопова дрессированный пасюк, и действительно звали его Гитлером. Вот только он, лейтенант, не мог припомнить такого, чтобы предлагал он звать крысу Сталиным. Не помнит он!

– Ты не помнишь, а люди помнят, – вкрадчиво произнес Елагин. – А раз остальное правда, то почему бы и этому правдой не быть? А если это правда, то это, выходит, не просто пьяная болтовня между своими, а антисоветская агитация и пропаганда, статья пятьдесят восьмая, пункт десять, вплоть до высшей меры. И насчет пропаганды, заметь себе, не я сказал. Это есть вот в этой бумажке.

И он тряхнул листком и снова стал читать.

«А кроме того, была у Мазура шпионская и антисоветская пропаганда, когда он, преклоняясь перед Германией, призывал пользоваться ее трофейной техникой заместо нашей, отечественной, говоря: “Что немцу здорово, то и русскому сойдет”. Может быть, имея в виду не только технику, но и господство Гитлера над нашей советской землей, которую тот намеревался захватить, как всем это хорошо известно».

Он положил листок в папку, поднял глаза и спросил холодно:

– Ну и кто у нас теперь, выходит, патентованный идиот?

Андрей молчал, да и что тут скажешь… Было дело, ляпнул сдуру, но совсем же в другом смысле.

– Болван! – Самообладание изменило капитану, он вскочил со стула, заходил по комнате из конца в конец мимо сжавшегося лейтенанта. – Дубина стоеросовая! Бестолочь, остолоп – как еще прикажешь тебя называть? Или ты не знаешь, что имя Сталина только в одном смысле должно употребляться – как величайшего гения всех времен и народов!

Он уловил в глазах Мазура искру сомнения и повторил, чеканя:

– Величайшего! Всех времен и народов! А кто этого не понимает, тому прямая дорога в места не столь отдаленные… И истлеет он там лагерной пылью, и никто его добрым словом не вспомнит.

С этими словами он сел обратно за стол, откинулся на стуле и неотрывно глядел теперь в лицо лейтенанту. Тот, не в силах выдержать этот осуждающий, прямо огненный взгляд, снова отвел глаза в сторону. Так они молчали минуту-другую. Наконец Мазур шевельнулся и слегка откашлялся.

– Ну и что теперь со мной будет? – хрипло спросил он, по-прежнему не глядя на капитана.

Тот забарабанил пальцами по столу, отвел взгляд, смотрел теперь лейтенанту за спину и куда-то вбок.

– Что будет, что будет… Следствие будет. Суд будет – строгий, но справедливый. Если очень повезет и найдут смягчающие обстоятельства, дадут десять лет и отправят куда-нибудь на Колыму.

– А если не повезет, – голос у Мазура сорвался… – не повезет если?

Елагин развел руками: если не повезет, то не взыщи. Кто встал на скользкий путь предательства и терроризма, пусть пеняет на себя. Советская власть при всем ее гуманизме всегда боролась с врагами до полного уничтожения.

Лейтенант прикусил губу. Он, конечно, мог сказать, что он не враг никакой и все это просто глупое недоразумение, но понимал уже, понимал, что эти жалкие попытки его не спасут, как никогда они никого не спасали до него. И это понятно: разве враг сам признает, что он враг, разве предатель покается в своем предательстве? Вот и он то же самое… Сказано – враг, значит, будешь враг. И точка на этом, и кончено.

Здравые эти, хоть и печальные рассуждения, однако, привели к совершенно неожиданному следствию. Мазур открыл рот и негромко проговорил:

– Может, отпустишь?

Фраза была настолько фантастическая, что капитан поначалу даже не понял, о чем речь. Что? В каком это смысле – отпустишь? Как это он себе представляет?

– По дружбе, – еще тише отвечал лейтенант.

Елагин уставился на него, во взгляде его сквозило изумление и злость. По дружбе? Что за детский сад? Да он понимает, что несет? Это ведь не то что устное заявление, дело уже заведено, он его что, в сортир спустить должен?

– Дело и затеряться может. – Мазур наконец поднял глаза на собеседника.

– Затеряться, – криво усмехнулся капитан, – затеряться, значит…

Он не стал объяснять, что не может дело просто так затеряться, потому что каждому делу свой номер. Хотя, конечно, дело можно было бы и закрыть. Сам-то капитан очень бы этого хотел, он понимал, что никакой Мазур не враг, а обычный болтливый дуралей, хоть и войсковой разведчик. Вот только закрыть дело никак было нельзя, потому что уже заинтересовался доносом его непосредственный начальник, майор Уваркин, тот самый, который приезжал сегодня в разведывательную роту капитана Апраксина и который так не понравился лейтенанту Мазуру.

Так вот, Уваркин, прочитав донос на Мазура, хмыкнул и сказал, что дело ясное, даже и думать нечего – пятьдесят восьмая статья.

Капитан, уже понявший, что за птица попалась им в силки, пытался отвести гром и молнии от бедовой мазуровской головы. Он осторожно заметил, что никакой конкретики в доносе нет, это ведь не антисоветская организация и не подготовка теракта. А сболтнуть сдуру какую-нибудь ерунду по пьянке может всякий, это же только слова…

Майор нехорошо прищурился на капитана и со своими лисьими ушами и вытянутой мордочкой сразу стал похож на крысу – может, даже на того самого пасюка Гитлера, которого дрессировал старшина Протопопов и о котором речь шла в доносе.

– Удивительную проявляешь политическую близорукость, Елагин. – Капитан не мог оторвать взгляда от крысиных резцов, которые выглядывали из-под верхней губы Уваркина. – Что значит – всего только слова? Слова, к твоему сведению, это будет оружие посильнее любой гранаты. Помнишь, как у классика сказано: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат»? Взять, например, сочинения и речи товарища Сталина. Они для мирового империализма страшнее всех на свете танков и самолетов. А тут – противоположный случай. Мазур этот с помощью слов пытается принизить всемирно-историческое значение великого вождя, агитирует за немецко-фашистскую технику, не говоря уже про всяких там крыс. С виду он свой, советский человек, а сам, может, спит и видит, как бы весь наш социалистический строй обрушить. И то, что он не простой солдат, а офицер-разведчик, только усугубляет его вину. Так что давай, капитан, рой землю, если не хочешь оказаться на его месте.

После такого напутствия пришлось на дело приналечь. Меньше всего капитан хотел на передовую или в лагеря, а то, что это очень даже возможно, видел он не раз на примере своих же собственных сослуживцев из НКВД. Именно поэтому положение лейтенанта Мазура было таким безвыходным, и ни о какой утрате или закрытии дела и речи быть не могло.

Пока капитан думал обо всем об этом, в голову Мазуру пришла новая мысль.

– Слушай, – сказал он, – а кто это написал?

И он кивнул на папку, куда Елагин уже положил листок, исписанный ломаным, словно паучьи лапы, почерком.

Капитан прищурился на него. А ему-то что? Ну, написал ответственный гражданин, патриот нашего советского отечества. Но Мазур не отступал. А фамилия патриота какая? Он имеет право знать, или это анонимка простая?

– Если надо будет, узнаешь и фамилию, – отвечал особист, захлопывая папку и связывая тесемки. – Ты не о доносчике думай, а о себе.

– А я о себе и думаю, – не уступал разведчик. – Я, может, хочу с ним очной ставки. Пусть мне в лицо повторит все, что он тут написал. А иначе отрицаю все до единого слова, поди докажи, что это было на самом деле, без свидетеля.

Елагин внимательно посмотрел на лейтенанта. Чего вдруг раздухарился старлей? Последняя надежда или что-то более серьезное? Правду сказать, не мог Елагин организовать лейтенанту очную ставку с доносчиком по одной простой причине – доносчик пропал пару дней назад. Просто пропал, не оставив о себе никаких следов. Может, немецкие разведчики его ночью уволокли в качестве языка, может, еще чего. Так или иначе, нельзя, никак нельзя называть фамилию доносчика, потому что, если лейтенант узнает, кто сигнализировал, и узнает, что очная ставка с ним невозможна, дело действительно может затрещать по швам. Конечно, брали людей и по анонимкам и судили по одним только наветам, но тут случай был немножко более деликатный. Все же боевой офицер, разведчик и вдобавок орденоносец, мать его ети… Так что может, очень даже может развалиться дело. Чему, честно говоря, сам Елагин был бы только рад. Вот только этого ему майор Уваркин точно не простит.

– Надо будет – устроим и очную ставку, – хмуро повторил капитан. – А покуда сдай оружие, документы – и будь любезен, отправляйся под арест.

И он встал из-за стола, собираясь позвать конвойного. Но Мазур его опередил. Пока капитан еще только поднимался со стула, старлей уже успел выпрямиться и был сейчас в полной боевой готовности, хотя человек со стороны этого наверняка бы не понял.

Капитан, конечно, проявил удивительную неосторожность, оставшись один на один с подозреваемым. Это ведь не просто подозреваемый был, а человек, специальным образом подготовленный. Особисты, само собой, тоже не из деревни приехали, их в НКВД тоже кое-чему учат. Однако особисту с разведчиком в рукопашной все равно не равняться, потому что у разведки ежедневная практика на грани жизни и смерти. Короткий удар ребром ладони по сонной артерии – и капитан безропотно валится под стол. Дальше только тихонько открыть окна, выдавить ставни – и во двор.

Правда, там, во дворе, – часовой, охраняющий особый отдел. Точнее, не прямо во дворе, а на крыше дома, где особый отдел расположился. Это Мазур заметил, подходя к дому. Место, надо признать, выбрано хорошее: отсюда, с крыши, должен был открываться круговой обзор. Вот правда, какой бы обзор ни открывался, все время вертеть головой на триста шестьдесят градусов не может ни один часовой, даже из НКВД. Это значит, чтобы ему, Мазуру, незаметно покинуть двор, надо просто определить, куда часовой смотрит прямо сейчас, и уходить так, чтобы не попасться тому на глаза.

Но имелась тут одна закавыка – стоя возле дома, нельзя было видеть, что происходит на крыше. Однако это препятствие для кого угодно, только не для комвзвода войсковой разведки, где приметливость – главная добродетель, а храбрость и ловкость – только на втором месте. Мазур понимал, что к вечеру тени удлинились, так что тень часового, искривляясь, преодолевает сейчас границы крыши и падает на землю. Таким образом, не видя самого часового, можно будет увидеть его тень и понять, куда он смотрит. Оставалась самая малость – улучить момент и перемахнуть через забор, а там уже перед лейтенантом открывались все четыре стороны света: беги – не хочу.

Все это мгновенно пронеслось в сознании лейтенанта, и все же он почему-то замешкался, не ударил Елагина ребром ладони по шее.

Почему не ударил? Может быть, из жалости? Вряд ли, он ведь не убивать капитана собрался. А не ударил, скорее всего, потому, что за короткий миг успел понять кое-какие важные вещи. До сих пор Мазур был всего только подозреваемым, и чисто гипотетически его все-таки могли оправдать. А вот если бы он напал на чекиста и бежал прочь, он, во-первых, признал бы тем самым, что является предателем, изменником и дезертиром, во-вторых, поднял бы на поиски себя самого весь НКВД, и в-третьих, превратил бы Мишку Елагина во врага на всю оставшуюся и, вероятно, недолгую жизнь. После такого не было бы на земле уголка, где он мог бы спрятаться. Гнали бы его, как бешеного пса, и загнали бы в конце концов, и принял бы он позорную смерть, унизительную для офицера и человека.

Поэтому, прежде чем пойти на последний шаг и ударить капитана, он решил попробовать еще один метод – не такой опасный, не такой решительный. А вдруг выгорит? Заодно и проверим, стоит ли старая дружба чего-нибудь или все разговоры об этом – пустое сотрясение воздуха.

– Что? – спросил капитан нервно. – Что ты глядишь на меня, как солдат на вошь? Я, что ли, тебя заставлял все эти глупости говорить? Да еще и не смотреть при этом, кто вокруг…

– Да нет, – беспечно махнул рукой лейтенант, – ты ни при чем, конечно. Сам наболтал, сам и отвечать буду. Если надо, то и под расстрел пойду – лишь бы позор со своего честного имени смыть.

При последних словах Елагин подозрительно посмотрел на Андрея – уж больно патетическая вышла речь, совсем на Мазура не похоже. Темнит, хитрит разведка, неизвестную пока еще науке поганку заворачивает. И точно, прав оказался капитан, пришло время и поганке на свет божий показаться.

– Просьба у меня к тебе будет, капитан, – медленно произнес лейтенант, как бы раздумывая, стоит или не стоит просьбу эту произносить вслух.

– Ну, говори, говори, что за просьба, – не выдержал Елагин. Все-таки, какой бы он ни был чекист, разговор этот давался ему большой кровью: как ни поверни, а сволочь он выходил, сволочь и иуда – отправлял сейчас друга детства, считай, прямо на смерть, на эшафот. – Какая такая просьба, прах тебя разбери?

– Просьба небольшая, но для меня очень важная, – продолжал Мазур все так же неторопливо, словно пробовал слова на вкус. – Последняя просьба.

От таких слов капитана покорежило: он сам умело манипулировал людьми и терпеть не мог, когда манипулируют им, – разве что речь шла о непосредственном начальстве. А тут, он видел, явно хотят им манипулировать. И кто – простак лейтенант, по собственной глупости сам себя подцепивший на крючок. Ладно, пусть говорит, посмотрим, что у него за просьба.

– Дай мне время до завтрашнего утра, – медленно проговорил Мазур. – Хочу со взводом своим, с ребятами попрощаться.

– Чего там прощаться… – буркнул капитан. – Командиру твоему уведомление отправим, вот и все прощание.

– В том-то и дело, – горестно сказал лейтенант. – В том-то и дело, что уведомление. Хочешь не хочешь, все узнают. Ты же в курсе, что я сирота…

Капитан отвернулся к окну, высматривал там чего-то сквозь прикрытые решетчатые ставни.

– Ну вот, – продолжал Андрей, – а здесь, на войне, в роте, я семью нашел. Родные они для меня стали, близкие все. И не хочу я, чтобы они про меня думали, как про изменника и предателя родины. Пусть лучше думают, что меня на другое место перебросили. С повышением.

Елагин едва-едва подавил приступ истерического смеха. Вы только гляньте на него, с повышением! Может, командующим фронтом его назначить? Мазур покачал головой: нет, командующим фронтом – это слишком будет. Лучше командиром роты. И ребятам будет приятно, и ему утешение. И вот он с ними как бы обмоет это свое повышение, а наутро исчезнет. Капитан Апраксин, разумеется, все будет знать, ну а остальным оно ни к чему – крепче спать будут.

– Ох и наглая же ты рожа, – покачал головой капитан. – И повысить его, и повышение обмыть, и черта в ступе ему дайте, и дьявола…

– О такой малости прошу, – перебил его лейтенант, глядел на Елагина с упреком. – Я, между прочим, тебе когда-то жизнь спас. А сам хочу всего несколько часов свободы.

Елагину было неприятно, что Мазур напомнил ему о той истории, когда были они еще детьми. С другой стороны, по большому счету старлей, конечно, был прав. Однако что скажет майор, если узнает? Сейчас майор Уваркин на передке с инспекцией, вернется в штаб только завтра утром. Если до появления начальства Мазур поспеет обернуться, то ничего, обойдется. Риск, конечно, есть, но, может, хоть так свой долг капитан ему отдаст. Это все мог сказать капитану Мазур, и то же самое мог сказать себе сам капитан. Вот только сказать – это одно, а сделать – совсем другое.

Елагин вряд ли догадывался, что прямо сейчас балансирует над пропастью. Откажи он лейтенанту – и получил бы кулаком в кадык с самыми неприятными последствиями. Но он не отказал: может, интуиция сработала, может, ангел-хранитель, а может, просто жалко стало бывшего дружка. Так, во всяком случае, показалось самому Мазуру.

С минуту капитан думал, прикидывал что-то, наконец принял решение.

– Ладно, – сказал, – даю тебе время до двадцати трех ноль-ноль сегодняшнего дня. Если до этого срока не вернешься, будешь считаться сбежавшим из-под стражи со всеми вытекающими последствиями. Ты понял меня, Андрей?

Специально по имени обратился, чтобы тот уяснил важность ситуации. Мазур весь просветлел и закивал радостно: понял-понял, как не понять.

– Ну, в таком разе побежал я, – сказал он, взглянув на часы, – а то времени совсем мало осталось.

– Куда это ты побежал? – удивился Елагин. – Да еще в полном одиночестве. Так дело не пойдет, подожди сопровождающего.

Мазур опешил: какого сопровождающего? Конвоира, что ли? Капитан пожал плечами: почему конвоира? Они же договорились, что в роте никто ничего не узнает. Но сопровождающего, конечно, Елагин ему даст. Потому что если не дать, так ведь Мазур в один миг лыжи навострит, ищи его потом, свищи по всему фронту.

Андрей пытался спорить, уговаривать, но все попусту.

– Да я тебе слово офицера даю, что не убегу, – горячился он, – куда мне бежать?

Елагин кивал: слово офицера – хорошо, слову офицера он верит, но с сопровождающим как-то надежнее.

– Кому надежнее? – хмуро спросил лейтенант, который уже понял, что одного его из особого отдела не отпустят.

– Всем надежнее, – назидательно отвечал капитан. – И тебе, и мне. И вот еще что: удостоверение сдай. И оружие тоже. Это так, на всякий случай, для страховки. Без документов тебе бегать от нас будет куда сложнее.

И довольно оскалился во все зубы, сволочь.

Глава третья. Ночной визит ангела смерти

Темная теплая ночь плыла над лесом, как огромная необозримая река. Река эта затопила деревья до самых вершин, и только высоко-высоко, в недостижимом поднебесье, леденели холодные синие звезды.

Петр Каминьский, лежа в своей землянке, не мог видеть этих звезд, но чувствовал их всем своим существом. Ему чудилось, что звезды выпускали длинные иголки света, которые тянулись прямо до земли и норовили уколоть его в самое сердце. По иголкам этим, как по мосту, со звезд сходили странные – горбатые и зеленые – существа с большими зверовидными головами и длинными, до колен руками, вооруженные немецкими шмайсерами. Инопланетяне поднимали шмайсеры и поливали Каминьского огненными, нестерпимо жаркими очередями.

Петр Каминьский был командиром небольшого отряда, входившего в состав национально-освободительной Армии Крайо́вой. В Армии Крайовой такие отряды называли пляцу́вками, состояли они обычно из двух-трех десятков бойцов. Правда, отряд Каминьского в последние дни изрядно потрепали в боях, и нынче вместе с командиром в нем насчитывалось всего четырнадцать человек.

Еще пару недель назад было в нем тридцать партизан, но регулярные столкновения с Советской армией быстро проредили личный состав и отправили к праотцам многих смелых бойцов. Казалось бы, враги Польши – фашисты, а русские, которые с ними воюют, должны быть полякам друзьями. На практике, однако, все выходило гораздо сложнее. Сидевшее в Лондоне польское правительство в изгнании, которому подчинялась Армия Крайова, вело сейчас хитрую и замысловатую игру. Суть этой игры когда-то хорошо выразил известный русский анархист Нестор Махно, до поры до времени воевавший и с белыми, и с красными. «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют», – говаривал этот оригинальный исторический деятель, и отряды польских партизан по мере сил следовали этой тактике, только вместо белых и красных были перед ними красные, то есть советские, и коричневые, то есть фашисты.

Армия Крайова, хоть и насчитывала к лету сорок четвертого почти 400 тысяч человек, разбросанных по всей Польше, ни с Гитлером, ни с Советской армией всерьез воевать была не способна. Однако перед ней и не ставились такие задачи. Отряды Армии Крайовой, по мысли польского правительства, должны были идти по пятам отступающих немецких войск и устанавливать на освобождаемых территориях свою власть еще до того, как туда ступит нога русских. Такая стратегия позволяла бы правительству в изгнании разговаривать со Сталиным если не на равных, то, во всяком случае, так, чтобы учитывались интересы поляков.

Однако жизнь разбивала самые хитрые планы. Бывшая Красная, а ныне Советская армия иной раз продвигалась вперед настолько быстро, что польские отряды сталкивались с передовыми частями русских и даже вступали с ними в небольшие стычки. Разумеется, партизанские отряды не могли противостоять регулярным частям и несли серьезные потери. Так вышло и с пляцувкой Каминьского. Три боя подряд уполовинили наличный состав его отряда, связи с другими соединениями не было, и командир всерьез подумывал о том, чтобы быстрыми переходами двинуться в сторону Варшавы, где вовсю разворачивалось большое антинемецкое восстание и где военный опыт его бойцов мог очень пригодиться.

Однако прямо сейчас сделать это было крайне трудно – и не только потому, что двигаться пришлось бы по земле, захваченной немцами. Имелась тут гораздо более прозаическая причина: храбрый командир пляцувки ухитрился заболеть. Обиднее всего, что случилось это не лютой зимой и не промозглой осенью, а теплым летом, когда, кажется, все микробы и вирусы под действием тепла должны бы отступить на заранее приготовленные позиции.

Каминьскому было совсем плохо. Похоже, одолевала его не рядовая простуда, а что-то гораздо более серьезное. Командира била лихорадка, во сне его терзали кошмары, а наяву – мучительные видения. Его обтирали уксусом, давали отвар калины, и жар ненадолго утихал, но потом болезнь снова брала свое, и лихорадка накрывала его с головой.

Боясь заразить бойцов, Каминьский запретил заходить в его землянку всем, кроме фельдшера Стася Рыбы. Впрочем, к ночи выгнал и его – пусть отдохнет хотя бы немного. Командир очень надеялся на то, что к утру ему полегчает и отряд все-таки выйдет в путь. Если нет, так что ж – понесут его на носилках, выздоравливать будет в дороге. Можно, конечно, попробовать отлежаться в лесу, в лагере, но в последнее время тут стало беспокойно – повсюду рыскали каратели-эсэсовцы. В последнее время руководство Армии Крайовой лицемерно делало вид, что фашисты им не враги и что чуть ли не общий язык теперь с ними найден. Однако немцы отлично понимали, что дай полякам возможность пристрелить десяток-другой фрицев, те сделают это с большим удовольствием. Немцы полякам не доверяли и презирали их как нацию унтерменшей, а поляки немцев ненавидели как захватчиков и палачей.

Первая часть ночи прошла более или менее терпимо – действовал отвар. А вот ближе к рассвету лихорадка взяла командира в оборот. Каминьский тяжело дышал, его бросало то в жар, то в холод, он то дрожал под тремя шинелями, то сбрасывал их на землю. Являлись ему странные и страшные картины: распятый Христос на Голгофе, а у подножия его креста с двух сторон – бесноватый Гитлер и хитрый усатый грузин Иосиф Сталин. Христос в терновом венце, из-под которого капала черная кровь, медленно поворачивал голову к Каминьскому и, глядя на него огромными мученическими глазами, говорил тихим голосом:

– Ах, Пётрек, если бы ты не предал меня в саду Гефсиманском, не было бы ни Гитлера, ни Сталина, и война никогда бы не началась…

Каминьский с криком просыпался и, задыхаясь, глядел в ночную тьму, обступившую его со всех сторон. Потом он снова проваливался в вязкую пустоту, и снова дальняя звезда колола его в сердце иголкой, и снова лезли инопланетяне с пулеметами, и плавали в воздухе рыбы и говорили: «Ты предал нас, Пётрек, ты отрекся от нас!» Внезапно вынырнула из пустоты и промчалась прямо сквозь него стая волков, и наконец, в землянку, согнувшись, спустилась быстрая серая тень. И хотя тень эту он видел в первый раз, но сразу узнал ее – это была смерть.

Смерть присела рядом с командиром и молча смотрела на него. Каминьский знал, зачем явилась костлявая, и ему сделалось очень страшно. Некоторое время он боролся с ужасом, потом наконец разлепил горячие губы и прошептал:

– Смерть, смерть, зачем ты пришла за мной? Я еще не готов умирать, мне еще много чего надо сделать…

Смерть вздрогнула, как будто ее застали на месте преступления. Быстро оглянулась на выход, потом снова повернулась к командиру, блеснула в полумраке черными очами.

– Смерть, – повторил Каминьский, – что ты делаешь тут?

– Э, брат, да у тебя, похоже, лихорадка, – смерть говорила почему-то на чистом русском языке, да еще и приложила прохладную руку к пылающему лбу командира. – Да, градусов сорок, не меньше… Охладиться бы тебе, так ведь и запечься можешь, как цыпленок табака.

Смерть оглянулась по сторонам, увидела лежавшую рядом с Каминьским флягу. Взяла ее, отвинтила крышку, чуть-чуть побрызгала на ладонь, понюхала, лизнула.

– Вода, – сказала удовлетворенно. – То, что надо. Ну-ка, дружище, открой рот.

И, прислонив горлышко к обметанным жаром губам, стала понемногу вливать в Каминьского крупные прохладные капли. На миг ему стало легче, но только на миг. Лихорадка снова охватила его, зубы застучали по фляге. Судорожное движение головой – и фляга упала вниз. Остатки воды, булькая, вытекли на землю и быстро впитались в почву.

– Эх, – сказала смерть с досадой, – какой же ты медведь неловкий. Лучше бы я сам эту воду выпил.

Странное поведение смерти почему-то совсем не удивило командира, но и страх его не стал меньше. Он понимал, что надо говорить со смертью, надо заговаривать ей зубы, иначе она сделает то, зачем пришла, – заберет его, Каминьского, на тот свет, на горячие адские сковородки. Хоть он и был добрым католиком, но на совести его столько было убитых врагов, что рассчитывать на рай или хотя бы на чистилище он никак не мог.

– Смерть, – снова завел свою шарманку Каминьский, – не трогай меня, смерть, я не твой…

Смерть внезапно оскалила белые зубы – их было видно даже в сумерках наступающего дня.

– Ты добы-ычи не дожде-ошься… черный во-орон, я не твой, – еле слышно пропела смерть и снова перешла на прозу: – Все правильно говоришь, товарищ, одна печаль: плохо я по-польски понимаю, почти совсем никак. А вот лучше скажи-ка ты мне, друг ситный, как тебя звать-величать?

Командир молчал. В серых сумерках застывшие глаза его казались огромными, как у древних святых.

– Не понимаешь, – сказала смерть, поморщившись, словно пытаясь что-то вспомнить. – Ну, это… як тэбэ зваты?

То, что смерть с русского языка перешла на украинский, почему-то не показалось Петру таким уж удивительным. В конце концов, смерть – явление вселенское и по самой сути своей должна быть полиглотом.

– Не понимаешь, – с досадой проговорила смерть. – Да как же это по-польски-то будет… Як… Як… Вспомнил! Як маш на и́мье?[2]

– Пётрек, – отвечал командир, чувствуя, что туман в голове странным образом развеивается, – Пётрек Каминьский, командир партизанского отряда «Ханна».

– Вот, совсем другое дело, – оживилась смерть. – А меня Анджей звать. Слушай, Пётрек, тут такая история. В нескольких километрах от вас гужуется рота эсэсовцев. А это, как ты понимаешь, плохая примета для партизан. Я бы на твоем месте поднял своих парней в ружье и поискал другое место.

Командир хотел было удивиться, какое дело смерти до эсэсовцев и до партизан, однако не успел. Его захлестнула жаркая волна лихорадки, глаза его закатились, и он потерял сознание. Смерть по имени Анджей посмотрела на него с сочувствием.

– Да, брат, – сказала смерть, – видно, плохи твои дела… Как же ты дошел до жизни такой, что погибаешь не в бою с врагом, а в землянке посреди леса? Прости, помочь тебе ничем не могу: я не врач, да и нет у меня никаких медикаментов.

Он снова оглянулся на выход из землянки – не идет ли кто? – и, пробормотав, что хорошо бы разжиться пистолетом, взялся ворошить вещи Каминьского. Спустя полминуты он, кажется, нашел, что искал, – немецкий хромированный самозарядный вальтер на восемь патронов. Проверил магазин, улыбнулся, сунул пистолет в карман и, пригнувшись, скользнул к выходу.