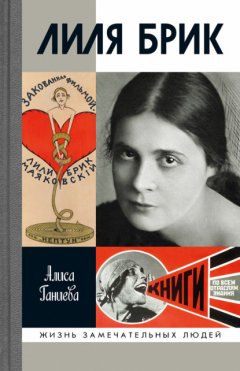

Читать онлайн Лиля Брик. Её Лиличество на фоне Люциферова века

- Автор: Алиса Ганиева

- Жанр: Биографии и мемуары

Предисловие

Признаюсь, выбирая название для книги, трудно было удержаться от шалостей, ведь ее героиня слыла женщиной озорной и дерзкой. Будучи светской дамой, она тем не менее могла отмочить при гостях ядреный анекдот, засмущать пряным словечком. Актер Вениамин Смехов вспоминает рассказ Лили Брик про председателя Союза советских писателей Константина Федина. Кто-то упорно писал на тропинке под окнами его переделкинской дачи неприличное слово из трех букв, а когда Федин приказал залить тропинку асфальтом, то прямо на свежем асфальте хулиганы вывели другое нецензурное слово — уже из пяти букв. Пересказывая молодому Смехову этот случай, Лиля Юрьевна специально для него уточнила, что за слово имелось в виду: дескать, начинается на «пэ» и кончается на «зда».

Так вот, впав в игриво-шкодливое настроение, я набросала своему милому издателю варианты названия, в том числе и чудовищно пошлые, вроде «Лиля Брик в койку прыг». Надо сказать, и он не отставал. Редакторское чутье неизменно приводило его к лукаво-бесшабашному кирсановскому «лифчику-счастливчику». Лиля Брик заражала нас свободой.

Но отчего же от интимного дамского гардероба меня вдруг метнуло к зловещему Люциферову веку?

На латыни слово-омоним «Lucifer» означает «светоносный». Во-первых, так в древности называли последнюю «утреннюю звезду», гаснущую на небе с восходом солнца, — планету Венеру. Если искусница влюблять в себя Лиля Брик и служила какому-то божеству, то только ей. Во-вторых, в христианстве Люцифер — падший ангел, царь ада, покровитель ведьм и чертей. А Лиля отражается в зеркалах современников и потомков именно так — либо ведьмой, либо ангелом. Причем для кого-то, как для Михаила Пришвина или Андрея Вознесенского, ее ведьмаческая сущность притягательна. Брик-ведьма — манкая, опасная, загадочная, пугающая, необыкновенная. Другие видят в ней не столько колдовскую сущность, сколько воплощение обыкновенного, бытового зла — пожирательницу мужчин, разбивательницу семей и прислужницу лубянских приспешников дьявола. Но есть и другая крайность — восхищение Лилей Брик, категоричное, безапелляционное, отвергающее любую грязь, любую тень, любые неприятные факты, создающее ангелический образ музы Маяковского, спасительницы его наследия, мудрой, умной, чуткой, смелой покровительницы талантов и гениев.

К яростным защитникам Лили Юрьевны относятся и ее пасынок Василий Катанян, и тот же Смехов, друживший с уже пожилой музой на протяжении семи ее последних лет. Незадолго до выхода этой книги я говорила с Вениамином Борисовичем по телефону, и он с некоторой тревогой предостерег меня от впадения в желтизну. Дескать, многие не удержались и плюхнулись в лужу досужих сплетен — любят порассуждать о жизни Лили втроем и о ее связях с ОГПУ; но на деле Осип Брик в ЧК помогал беспризорным детям, а Лиля и вовсе ни при чем, и про делишки своих друзей-чекистов они понятия не имели.

Вполне возможно, насчет чекистов Вениамин Борисович и прав (мы еще поговорим об этом), да и презрение культурного человека к сплетням вокруг постельной жизни любимой женщины великого поэта тоже объяснимо. Вернее, было бы объяснимо, если бы речь не шла о Лиле. Ведь сам же Смехов привел мне слова маяковеда Зиновия Паперного, что Лиля Брик — это женщина, которая всю себя посвятила своей личной жизни. Так что говорить о Лиле и не вспоминать ее любовников — всё равно что говорить об Эйфеле и не вспомнить о его башне. Так что в Лилин будуар неизбежно залезают все ее биографы: не только развязные щелкоперы из желтой прессы, но и авторы серьезные, даже ученые: и замечательный шведский славист Бенгт Янгфельдт, без работ которого эта книга просто не состоялась бы, и ее преданный пасынок Василий Катанян, и дотошный литератор и литературовед Анатолий Валюженич, и обруганный многими за ошибки и сальности прозаик и публицист Аркадий Ваксберг. В этом тесном будуаре уместилась и я.

Но вернемся к Люциферову веку. Лиля Брик прожила долгую жизнь. Она родилась на излете столетия, о котором Александр Блок в поэме «Возмездие» писал:

- …Век девятнадцатый, железный,

- Воистину жестокий век!

- Тобою в мрак ночной, беззвездный

- Беспечный брошен человек!

- В ночь умозрительных понятий,

- Матерьялистских малых дел,

- Бессильных жалоб и проклятий

- Бескровных душ и слабых тел!..

На смену беспокойному буржуазному веку пришло время великих потрясений:

- …Двадцатый век… Еще бездомней,

- Еще страшнее жизни мгла

- (Еще чернее и огромней

- Тень Люциферова крыла).

- ……………………………………….

- Сулит нам, раздувая вены,

- Все разрушая рубежи,

- Неслыханные перемены,

- Невиданные мятежи…

Лиля Брик прошла через годы страшные и бурные, через революции, террор, войны, индустриальные бумы. Несмотря ни на что, она любила свой век, обожала новые изобретения: нейлоновые чулки, самолеты, звуковое кино, эксперименты в живописи, литературе, моде… Когда десятки ее знакомых гибли в политических чистках или тянули ярмо советского быта в застойных очередях, она не просто выживала — она жила, и жила красиво, в окружении изящных вещей и боготворящих ее поклонников. Но чего ей это стоило? Так ли уж нежен был с ней XX век? Неужели он ни разу не толкнул ее Люциферовым копытцем?

Копытцем толкнул, но на лопатки не положил. Лиля Брик всё равно оказалась сверху.

Мумия и бриллианты

- Твой лифчик —

- Счастливчик!

Это двустишие поэт-футурист Семен Кирсанов якобы посвятил Лиле Брик. А кому еще? Лиля Брик — королева советских будуаров, лефовка{1}, модница, покровительница талантов, секс-символ и муза русского авангарда.

Образ Лили Брик в представлениях современников и потомков раскалывается надвое. Одни зовут ее второй Беатриче, мудрой вдохновительницей, родной душой Маяковского. Другие — корыстной ведьмой, вампиршей, присосавшейся к несчастному гению, к его славе и деньгам, доведшей его до самоубийства.

Одни мемуаристы считают ее красавицей, другие — дурнушкой. Да и те, кто встречал Лилю Брик уже пожилой, резко расходятся во мнениях. Вот что, к примеру, успел написать о встрече с состарившейся легендой российский телеведущий Борис Ноткин, застрелившийся в день рождения Лили Брик в 2017 году:

«Гуляя с приятелем по Переделкино, мы подошли к скамеечке, на которой сидела маленькая старушка. “Это Лиля Брик”, — шепнул он мне. Затем он очень красиво представил ей меня. Неожиданно ее глаза стали огромными, и она совсем перестала казаться Дюймовочкой. Уже через несколько минут я понял: она относится к особой категории женщин. Подавляющее их большинство в разной степени умеет пробуждать мужские инстинкты. Очень редкие женщины обладают способностью быть музой, вдохновением, мечтой. Ее магия не зависела от возраста. Очень скоро я стал изо всех сил стремиться доказать ей: конечно, меня нельзя сравнивать с влюбленным в нее гениальным Маяковским. Несомненно, мне очень далеко до ее супруга Осипа Брика. Но на меня всё же стоит обратить внимание и даже запомнить. Конечно, она поощряла мои старания, задавая вопросы, стимулирующие мысль. И, кажется, это был тот случай, когда, пытаясь выпрыгнуть из себя, я прыгнул выше головы»[1].

Если будущий известный тележурналист был очарован, почти влюблен, то актриса Татьяна Егорова в своих описаниях Брик-старухи предельно саркастична:

«На каждом спектакле “Клоп” Маяковского в Театре сатиры она буквально лежала в первом ряду, в середине, — в черных касторовых брюках, в черной шелковой блузе, волосы выкрашены в краснорыжий цвет и заплетены в косу, как у девицы, и эта косица лежит справа на плече, и в конце косицы кокетливый черный атласный бантик. Лицо музы, теперь уже мумии, набелено белилами, на скулах пылают румяна, высокие брови подведены сурьмой, и намазанный красный ротик напоминает смятый старый кусок лоскутка. Красивый вздорный нос. Бриллианты — в ушах, на костлявых и скрюченных пальцах изнывает от тоски несметное богатство в виде драгоценных колец.

Мумия держится на трех точках: ногами упирается в сцену, шея зацепилась головой за спинку кресла, берцовые кости лежат на самом краю сиденья, ноги вытянуты, позвоночник “висит” на свободе»[2].

Примерно так же описывала появление Лили Брик в Большом театре семидесятых наша литинститутская лекторша по истории Зоя Михайловна. Явилась, дескать, ходячая мумия, клоунесса в бриллиантах. У Зои Михайловны всегда была масса забавных историй — помню, она рассказывала, как Литинститут во время каких-то очередных советских «выборов» был превращен в избирательный участок и туда забегал забросить бюллетень живший в соседнем доме всесильный партдеятель Михаил Суслов. Суслов целовал ей руки. Главный, надо сказать, гонитель «жены Маяковского» во время антибриковской кампании.

Тут можно подумать, что всё дело в женской ревности. Что мужчины, встречавшие Брик, боготворили ее, сколько бы ей ни было лет, а дамы — честили, обливая ядовитой слюной. Но нет! Находилась ведь масса женщин, рабски преданных Лиле Брик, обожавших ее (включая возлюбленных Маяковского, ту же Наталью Брюханенко). А сколько мужчин, напротив, вспоминали соблазнительницу с оторопью. Несколько моих знакомых мужеского полу признавались, содрогаясь, что Лиля Брик, уже старуха, буквально набрасывалась на них, молодых, в эротическом угаре. Писатель Виктор Ерофеев как-то в нашем частном разговоре сынтимничал, что за всю жизнь наиболее настойчиво его домогались две женщины: министр культуры СССР Екатерина Фурцева и Лиля Брик. С Лилей его познакомил в Театре на Таганке кто-то из актеров. Она схватила юного Ерофеева за руку и не желала отпускать. «Глаза у нее были яростные, — вспоминал Ерофеев, — я чувствовал, что она хотела высосать меня, как паук. По ее руке, по взгляду я понял, что она готова дать мужчине всё. Но больше мы не виделись». Он, кстати, вспомнил и другую любовь Маяковского, единственную, к кому Лиля всерьез его ревновала, — парижанку Татьяну Яковлеву. Будучи в Нью-Йорке, Ерофеев гостил в особняке у Яковлевой и ее второго мужа, главного редактора журнальной империи «Конде Наст». Яковлева, аристократичная и красивая даже в старости, наблюдала, как молодой литератор плавает у нее в бассейне, и даже предложила ему снять плавки.

Но всё же, как в истории нашей культуры случилась Лиля Брик? Откуда вылупились ее экстравагантность, чувственность, безапелляционная уверенность в своей обольстительности? Для этого, наверное, стоит вглядеться в ее безмятежное дореволюционное детство.

Звать Лили эту фею…

Лиля Брик родилась 11 ноября 1891 года в семье еврея Урия (Юрия) Александровича Кагана (1861–1915), в свое время пришедшего в Москву учиться на юриста пешком из курляндской Либавы (современная латвийская Лиепая). Из-за различных существовавших в Российской империи антисемитских ограничений он специализировался на юридической помощи своим соплеменникам, что не мешало ему консультировать австрийское посольство. Мать, Елена Юльевна, в девичестве Берман (1872–1942) — блестящая музыкантша, тоже из еврейской семьи, родом из Риги. Год рождения Лили не был особенно примечательным. Всё как будто шло своим чередом. В России был подписан указ о строительстве Транссибирской железной дороги, московский митрополит переведен в Киев, а варшавский в Москву. Редактор «Одесского листка» Василий Навроцкий привез из Парижа самый первый в Российской империи автомобиль «панар левассор». В мире придумали линолеум и напечатали подробную карту Марса, в прессе велись разговоры о марсианских людях и животных… В общем, ничего особо выдающегося.

Семья Каган была зажиточная. Родители с маленькой Лилей и ее младшей сестрой Эллой (родилась в 1896-м), будущей писательницей и героиней французского Сопротивления Эльзой Триоле, регулярно выезжали на курорты Западной Европы. В Москве они жили недалеко от Ильинских ворот и памятника героям Плевны; гуляя у памятника, девочки очень боялись изображенных на нем турок с кривыми саблями. Забавно, что в памяти Лили вдруг отпечатались страшные турки — на деле горельеф с вооруженным янычаром там всего один. Под неустанной опекой гувернантки обе щебетали по-немецки и по-французски, играли на рояле, прекрасно одевались, по праздникам ходили в синематограф и уже тогда обращали на себя внимание прохожих. Да еще каких! Будущий пасынок Брик Василий Катанян приводит следующий пассаж, услышанный им из уст ее матери: «Как-то ранней весной я шла с дочерьми по Тверскому бульвару. А нам навстречу ехал господин в роскошной шубе. Он остановил извозчика и воскликнул: “Боже, какие прелестные создания! Я бы хотел видеть вас вместе с ними на моем спектакле. Приходите завтра к Большому театру и скажите, что вас пригласил Шаляпин”. Мы воспользовались приглашением, и для нас были оставлены места в ложе. Вот такая была удивительная встреча»[3].

Шведский славист Бенгт Янгфельдт пишет об этом периоде Лилиной жизни: «С шести лет мать начала давать ей уроки, в результате чего Лили возненавидела музыку — эффект нередкий, когда ребенка обучают родители; но реакция Лили была также следствием чувства самостоятельности, весьма развитого для ее возраста: она не выносила никакого внешнего принуждения. Даже профессиональному педагогу не удалось изменить ее настрой. В конце концов она призналась, что проблема была не в учителе, а в инструменте, — и потребовала, чтобы ей разрешили играть на скрипке»[4].

Каганы действительно нарекли старшую дочь Лили — в честь возлюбленной Гёте Лили Шёнеман, а Лилей называли неофициально, на русский манер.

«О чем тут спрашивать! Звать Лили эту фею. / Не приведи Господь вам повстречаться с нею» — это строки из стихотворения Гёте «Парк моей Лили» в переводе Льва Гинзбурга. Та Лили, кстати, была невестой Гёте, но они так и не поженились, помолвка была расторгнута, Лили вышла замуж за банкира и страсбургского бургомистра, во время Французской революции бежала от якобинцев, переодевшись крестьянкой. В общем, пути их разошлись, но поэт до конца жизни считал ее своей единственной настоящей любовью. Каган-отец, видать, и впрямь был поклонником Гёте, ибо младшая дочь Элла тоже получила имя в честь одной из его героинь. Надо добавить, что и Юрий Александрович, и Елена Юльевна свободно изъяснялись по-немецки. В самом начале века семья перебралась в Космодамианский (теперь Старосадский) переулок, в дом Егорова напротив лютеранской церкви. В том же доме жили родственники Бриков Румеры, а еще семья Ираиды Альбрехт, в будущем ставшей любовницей поэтессы Софии Парнок.

В гимназию девочек возили на конке. Гимназия располагалась на втором этаже городской усадьбы Шуваловых-Голицыных на Покровке, дом 38. Лиля поступила туда в 1905 году и в учебе хорошо успевала, особенно по математике.

Кстати, Осип Брик, давший Лиле свою фамилию, появился в ее жизни примерно тогда же. Она была еще подростком и под влиянием общественных бурлений 1905 года посещала всевозможные политпросветительские кружки. «Мы собирались дома и в гимназии, требовали автономии Польши, выносили резолюции и организовали кружок для изучения политической экономии. Руководителем кружка выбрали Осю Брика, брата нашей гимназистки. Он учился в восьмом классе 3-й гимназии, и его только что исключили за революционную пропаганду. Все наши девочки были влюблены в него и на партах перочинным ножиком вырезали “Ося”. Я познакомилась с ним только тогда, когда он с сестрой зашел за мной, чтобы вместе идти к Жене, у которой в первый раз собирался наш кружок. Ося представился мне: “Я Верин брат”. Назавтра Вера, по Осиному поручению, спросила, как он мне понравился, и я со всей серьезностью ответила, что очень, как руководитель группы. Мне было 13 лет, и я совсем не думала о мальчиках и Верин вопрос поняла чисто по-деловому»[5], — вспоминает она. Впрочем, по другой версии, политпросветительский кружок был выдуман взрослой Лилей, чтобы хоть как-то «обольшевичить» собственную биографию. На деле же знакомство с Осей произошло при обстоятельствах гораздо менее авантюрных — в гостях у общих друзей и без всякого революционного флера.

Осип Максимович Брик, сын купца первой гильдии, наследник семейной фирмы «Павел Брик. Вдова и сын», торговавшей драгоценными камнями, в основном кораллами, участник тайного гимназического общества, проказник, отличник, любитель литературы, не был красавчиком, но девочкам начала XX века, видимо, нравился — возможно, причиной тому был его незаурядный ум. Недаром же он преодолел норму приема в престижную гимназию — не больше двух еврейских мальчиков в год. Из гимназии его и вправду исключили, но ненадолго — он восстановился и окончил ее с отличием.

Сразу после знакомства Брик начал звонить Лиле по телефону (по телефону! признак нетривиальной состоятельности обоих семейств) каждый день. Они как будто встречались, но Ося вдруг чего-то испугался и однажды заявил Лиле, что недостаточно ее любит. Тогда Лиля, по ее словам, больше удивилась, чем огорчилась. Она уже начинала входить во вкус, наслаждаться своими светскими успехами. Это была пора девичьих подростковых страстей. У ее подружки Тани было несколько взрослых братьев, у братьев — товарищи. Лиля со всеми подружилась и вскоре уже блистала в роли распорядительницы гимназического бала в Охотничьем клубе: «…большие белые воротники, красные распорядительские банты, по бутоньерке на каждом плече, лакированные туфли»[6].

Ося, конечно, увидел Лилю в окружении эффектных и элегантных молодых людей и, попав в классическую психологическую ловушку (желание обладать тем, что востребовано другими), попытался втиснуться в ряды ее кавалеров и пригласить экс-подружку на вальс, но та лишь бросила: «Спасибо, но я устала», — и тут же закружилась в танце с другим. Пойманный на такой нехитрый крючок, Ося возобновил ухаживания, но ему явно было интереснее с отцом Лили, чем с ней самой, — и неудивительно. «Я делала всё то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным, — вспоминала Лиля Юрьевна спустя много лет. — Когда Ося садился на окно, я немедленно оказ[ыв]алась в кресле у его ног, на диване я садилась рядом и брала его руку. Он вскакивал, шагал по комнате, и только один раз за всё время, за полгода, должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно, в шею, шиворот-навыворот»[7].

Летом он снова ее бросил. Она уехала с матерью в Тюрингию и оттуда заваливала сердечного друга длинными любовными письмами. Он долго не отвечал, а потом прислал три сухие строчки. У Лили на нервной почве стали выпадать волосы и начался лицевой тик, приступы которого мучили ее на протяжении всей жизни. Но, несмотря на такой удар, она уже почувствовала свою женскую силу. По ней начинали сохнуть. В Бельгии, к примеру, ей сделал предложение антверпенский студент, а позже прислал в Москву почтовую открытку с изображением замка, обвитого плющом, и надписью «Je meurs ou je m’attache» — дословно «Я умираю или привязываюсь».

Вернувшись в Москву, Лиля встретила Осю в Каретном Ряду. «Постояли, поговорили, я держалась холодно и независимо и вдруг сказала: “А я вас люблю, Ося”. С тех пор это повторялось семь лет. Семь лет мы встречались случайно, а иногда даже уговаривались встретиться, и в какой-то момент я не могла не сказать, что люблю его, хотя за минуту до встречи и не думала об этом. В эти семь лет у меня было много романов, были люди, которых я как будто любила, за которых даже замуж собиралась, и всегда так случалось, что мне встречался Ося и я в самый разгар расставалась со своим романом. Мне становилось ясным даже после самой короткой встречи, что я никого не люблю, кроме Оси»[8].

Вот так: Лиля всю жизнь по-настоящему любила только одного мужчину — Осипа Максимовича Брика. Любила одного, влюблялась во многих, а влюбляла в себя практически каждого встречного-поперечного. Поклонники страдали, умоляли, допытывались, а Лиля сочиняла письма с отказами — как пишет Б. Янгфельдт, «зачастую под диктовку матери»[9].

Что же приводило в восторг всех этих многочисленных поклонников? С фотокарточек тех лет глядит совершенно обыкновенная девушка с пухловато-округлым лицом, пытливыми и озорными, но не такими уж и выразительными глазами. Большая голова, маленький рост, нескладные плечи, да и челюсть тяжелая. Совершенно не красавица! Катанян-младший, однако же, настаивает, что окружающих кавалеров сражала именно рыжеволосая красота, а также «живой, общительный, но независимый характер и сексапил, который она излучала помимо своей воли»[10].

Эльза (тогда еще Элла Каган) и вовсе отзывалась о сестре экстатически: «У нее был большой рот с идеальными зубами и блестящая кожа, словно светящаяся изнутри. У нее была изящная грудь, округлые бедра, длинные ноги и очень маленькие кисти и стопы. Ей нечего было скрывать, она могла бы ходить голой, каждая частичка ее тела была достойна восхищения. Впрочем, ходить совсем голой она любила, она была лишена стеснения. Позднее, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается, надевает нижнее белье, пристегивает шелковые чулки, обувает серебряные туфельки и облачается в лиловое платье с четырехугольным вырезом. Я немела от восторга, глядя на нее»[11].

Это отсутствие стеснительности и каких-либо комплексов, это восхищение собой и своим телом, наверное, не могли не ошеломлять, не опрокидывать мужские сердца. Девичий дневник Лили Каган пестрит именами поклонников. Вот она во время каникулярной поездки флиртует с офицером в коридоре, сидя на ящике с копчеными гусями, — поклонника охлаждает только заявление Лили, что она еврейка. Вот в Тифлисе ее атакует молодой, получивший образование в Париже «татарин» (так в то время называли всех подряд, так что истинную национальность ухажера мы не узнаем), предлагает ей две тысячи рублей на туалеты и зовет проехаться по Военно-Грузинской дороге. Вот в Дрездене владелец санатория, дуэлянт со стажем, заваливает ее комнату цветами, ей одной подает к ужину голубую форель и обещает развестись, если она согласится разделить с ним судьбу. Вот она приезжает к бабушке в прусский город Катовице, который после Первой мировой перейдет к Польше, и там в нее влюбляется родной дядя, бросается ее целовать и требует отдать ему руку и сердце. Как пишет Янгфельдт, «Лили горько жаловалась матери, что “ни с кем нельзя слово сказать, сейчас же предложение”: “Вот видишь, ты меня всегда винишь, что я сама подаю повод, а сейчас твой собственный брат, какой же тут повод?” Елена Юльевна была справедливо возмущена поведением родственника, но не знала, плакать ей или смеяться. Может быть, она наконец поняла, что дочь права, утверждая, что все эти неконтролируемые всплески эмоций происходят не по ее вине…»[12]

Сын шорно-седельного фабриканта-миллионера Осип Волк каждый день, к ужасу Елены Юльевны, присылал гимназистке цветы. «Он сумасшедше любил меня, — вспоминала Брик, — и хотел, чтобы я умерла, для того чтобы умереть вслед за мной, что меня совершенно не устраивало. Когда я пришла к ним в дом впервые, он водил меня по комнатам, как гид, приговаривая: картина такого-то, стоит столько-то, куплена там-то. Скульптура такого-то, куплена там-то, заплачено столько-то. У него была своя упряжка; лошадь звали Мальчик. Через неделю появился О., и я прогнала Волка»[13].

О. — это, конечно, Ося Брик. Кстати, когда он бросил ее в Тюрингии, Лиля именно через Волка искала смерти. «В Москве я позвонила Волку, и он радостно примчался. Я сказала, что вернусь к нему, если он достанет цианистого калия для моей подруги. Он так меня обожал, что содрогнулся, но принес. Я ему не объяснила, что у меня всё разладилось с Осей и я решила не жить. Через три дня я приняла таблетки, но меня почему-то… пронесло. И только вчера мне мама открылась — заподозрив неладное, она обыскала мой стол, нашла яд, тщательно вымыла флакон и положила туда слабительное. Вместо трагедии получился фарс»[14]. Это была ее первая попытка отравиться.

Лиля произвела фурор и в Лазаревском институте восточных языков, где после отличного окончания гимназии в 1908 году экзаменовалась ради аттестата зрелости (по ее утверждению, евреек без аттестата зрелости не пускали на Высшие женские курсы профессора Герье). «На сто мальчиков нас было две девочки — вторая совсем некрасивая. Когда я переводила Цезаря, инспектор подсказывал мне, переводя шепотом с латыни на французский, а я уже с французского на русский жарила вслух. По естественной истории спросили, какого цвета у меня кровь, где находится сердце и бывают ли случаи, когда оно бьется особенно сильно. Я ответила, что во время экзаменов. Учитель истории, увидев меня, вскочил и принес мне стул. Я ни на один вопрос не ответила, и он всё-таки поставил мне тройку. Мальчишки ужасно завидовали»[15]. Впрочем, кажется, никаких антисемитских барьеров для поступления на курсы Герье не было — туда принимали всех женщин со средним образованием, внесших плату за обучение и предоставивших документы о благонадежности. Так что рассказ Лили остается на ее совести.

Гораздо позже лингвист Роман Якобсон, с детства друживший с сестрами Каган и учившийся в том же Лазаревском институте, вспоминал: «К Лиле я относился так немножко… недоверчиво… Она была старше меня на пять лет, и когда я был лазаревцем, то мне Лилю ставили в пример, какие она замечательные получает отметки по сочинению и так далее. Потом она мне [ответила], когда я ей это сказал: “В меня, — говорит, — учитель был влюблен, так что ты не злись”»[16].

У Герье Лиля проучилась два семестра на физико-математическом отделении. Потом ей надоело мотаться на Девичье поле, и она перевелась на архитектурные курсы на Никитской у Газетного переулка. «Опять сдавала экзамены, а когда на моем курсе ввели лепку, проявила к ней большие способности, всё бросила и уехала в Мюнхен учиться скульптуре»[17].

Одним словом, Лиля была ветрена. Она не доводила до конца никакое дело, порывисто перескакивала с одного на другое, в каждом проявляла блестящие способности, но, быстро утомившись, жадно тянулась к новой «игрушке» — совсем как в детстве, когда фортепиано было заброшено ради скрипки, а потом, когда отец подарил ей на день рождения новый футляр, была заброшена и скрипка. Всё надоевшее летело в тартарары. Лиля была способна, развита и очень балована. Ей хотелось нового, хотелось развлекаться. Кстати, занятия музыкой Лиля возобновила во время подготовки к получению аттестата зрелости. Требовалось сдавать экзамен, наняли репетитора. Но последний музыкальный раунд закончился для семнадцатилетней Лили предельно мелодраматически: она забеременела от своего преподавателя. Зрелость, что называется, наступила.

Заштопанный позор

О Григории Абрамовиче Крейне в Большой биографической энциклопедии сказано немного. Родился в 1879 году в Нижнем Новгороде, умер в 1955-м в Комарове. Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки И. В. Гржимали, занимался по композиции у Р. М. Глиэра, в 1905–1908 годах учился в Лейпцигской консерватории, в 1909–1917 и 1921–1925 годах преподавал в московских музыкальных школах игру на скрипке и теоретические предметы. Композитор, автор ряда произведений, среди которых симфонии, баллады и даже пьесы на якутские темы.

Он? Прихрамывает хронология, но в целом описанный персонаж по всем статьям подходит на роль первого мужчины Лили Брик. Б. Янгфельдт пишет: «Однажды Крейн лишил Лили невинности — пока другая его подруга мыла посуду в соседней комнате. “Мне не хотелось этого, — вспоминала впоследствии Лили, — но мне было 17 лет, и я боялась мещанства”». По другим свидетельствам, посуду мыла Крейнова сестра. «Сестра героя романа вышла на кухню мыть посуду, и, пока там журчала вода, в столовой на диване это всё и произошло. Как она писала в своем (уже не девичьем) дневнике, она тут же возненавидела юношу (только юноша, если он и есть тот самый композитор из энциклопедии, был не так уж и юн — ему было под тридцать. — А. Г.) и больше с ним не встречалась»[18]. В общем, управились они быстро (впрочем, эта оценка относительна и зависит от количества грязной посуды).

Вскоре Лиля поняла, что беременна, и тут же рассказала всё Осипу (она всю жизнь будет откровенно посвящать его в свои похождения). Осип как честный человек мгновенно предложил выйти за него замуж, но Лиля посчитала, что он делает это из жалости, и, проворочавшись всю ночь, отказала.

Вместо этого она уговорила мать уехать с ней подальше из столицы — но не в Ниццу и не в Италию, а в Армавир, к тетушке Иде, маминой сестре. Ей казалось, что спокойная тетушка успокаивающе подействует на маму, когда та узнает, что дочь в положении. Лиля хотела сохранить ребенка, но впавшие в панику мама и тетушка нашли врача — знакомого тетиного мужа из железнодорожной больницы под Армавиром. Честь девочки следовало спасти.

Крейн между тем решил, что Лилю увезли насильно, и успел накатать ее отцу несколько писем о том, что они, дескать, любят друг друга. Отец отправил в Армавир гневную телеграмму: «ЗНАЮ ВСЕ ТЧК НЕГОДЯЙ ПРИСЛАЛ ПИСЬМА», — чем только подбросил поленьев в пламя скандальной ситуации, и подпольный аборт (в то время в России аборты были запрещены) стал делом решенным. «Когда врач, — пишет Б. Янгфельдт, — предложил потом восстановить девственность, Лили резко возразила. Однако мать умоляла, уверяя, что когда-нибудь Лили влюбится и захочет скрыть свой позор от будущего супруга. Несмотря на протесты дочери — “всё равно не стану же я обманывать того, кого полюблю”, — операцию сделали. Лили отреагировала с привычной независимостью: после того как врач через два дня снял швы, она сразу бросилась в туалет, где снова лишила себя девственности, на этот раз пальцем»[19].

Утверждение шведского слависта, признаться, ввергло меня в болото сомнений. Ведь первая операция по восстановлению девственности была проведена только в 1962 году итальянским гинекологом Бернулли. Как известно, гименопластика бывает краткосрочная, долгосрочная и трехслойная (последняя проводится рожавшим женщинам, у которых нет никаких остатков плевы). Причем долгосрочная, «обновляющая» девственность на срок от трех до пяти лет появилась, кажется, лет 10–12 назад. Я прекрасно помню, что до этого шалуньи из патриархальных уголков планеты (я, выросшая в одном из них, вдоволь наслышалась таких историй), ради мужской прихоти и реальной угрозы своей репутации и даже жизни, желавшие предстать в первую брачную ночь целомудренными, вынуждены были укладываться тютелька в тютельку: искусственная плева рассасывалась через неделю-другую после операции. В те годы некоторые женихи, наслышанные о таких хитростях, набирались выдержки и раньше чем через полмесяца после брачных застолий не уединялись с молодыми женами — а вдруг обманут?

До изобретения Бернулли девственность, скорее всего, восстанавливали более примитивными методами. (Я уже не говорю об имитации дефлорации: планирование первой близости на период месячных, запихивание в промежность куриного сердечка, клюквы или свёклы, надрез ножичком кожи у края влагалища и т. д.) И стоит только поразиться хладнокровию Лили Брик: порвать самой себе хирургические швы — то еще удовольствие.

Существует, правда, еще одна полуфантастическая версия. Якобы Лиля Брик всё-таки родила. На это намекает ее биограф Аркадий Ваксберг: «По Лилиной версии, ее тотчас отправили “от греха подальше” к каким-то дальним родственникам в провинциальную глушь, а “родные” (то есть, конечно же, мать) “приняли все нужные меры”. Но “совратителя” Лиля уже прогнала, так что географически он находился далеко. Аборты (это ли имелось в виду под ВСЕМИ “нужными мерами”?) делали в Москве, вероятно, лучше, чем в каком-нибудь заштатном городишке, а состоятельные родители, конечно, могли бы обеспечить и лучших врачей, и полную конфиденциальность. Сколько же времени провела Лиля в “глуши”, где она была никому не известна? Что именно там скрывала? Чего дожидалась? Не разрешения ли от бремени? И когда это было?»[20]

Однако же версия с абортом гораздо более правдоподобна. К тому же нелегальный аборт имел последствия — говорят, именно поэтому у Лили не было детей. И кто знает, не послужила ли ее бездетность стимулом к окончательному раскрепощению Лилиной сексуальности? Теперь она могла бросаться в приключения с головой, не страшась последствий в виде беременности.

Впрочем, некоторые свидетельства заставляют усомниться и в этом. Муж племянницы последнего мужа Лили Брик Василия Абгаровича Катаняна, профессор Владимир Степанов вспоминает: «…интересно неожиданное признание Лили Юрьевны в одном из семейных разговоров. “Я бы могла родить Володе ребенка, но боялась, что после этого он перестанет быть поэтом”»[21]. Блеф пожилой дамы? Или прогрессивная Лиля Брик хорошо умела предохраняться? В пользу последней версии говорит реплика, брошенная в 1978 году заведующей библиотекой музея Маяковского Галиной Грихановой в разговоре с маяковедом Олегом Смолой: «Сознательно лишила себя способности иметь детей (“Она и Эльза Триоле перевязали себе трубы в Париже”, — сообщила Галя), — чтобы быть свободной от каких-либо бытовых забот и чувствовать себя стопроцентной женщиной»[22].

Великий формалист и основатель ОПОЯЗа{2} Виктор Шкловский в разговоре с литературоведом и архивистом Виктором Дувакиным тоже обронил кое-что о детях: «…она Володе предлагала перед поездкой в Мексику, что “давай устроим семью, сделаем ребенка…”. А он уехал»[23]. Я спросила о Лиле и детях у Б. Янгфельдта. Он любезно ответил: «Как мне кажется, ЛЮБ не имела детей главным образом потому, что не хотела. Дети не уместились в ее образе жизни и, кроме того, не соответствовали ее имиджу. Помню, что однажды, говоря об одной общей знакомой, я хвалил ее чувство юмора, а Лиля говорит: “Чувство юмора? А рождает второго ребенка…” Сказано это было с искренним возмущением, но и — с юмором». И вправду, в чувстве юмора Лиле Юрьевне явно не откажешь.

Как бы то ни было, юная грешница и ее врач рисковали многим — им обоим по тогдашнему закону полагалось три года в исправительном доме. Врач к тому же мог бы лишиться практики. Аборты узаконят только через 12 лет, уже после Октябрьского переворота. Но пока…

Венера в корсете

Но пока Лиля Каган флиртовала напропалую. Гарри Блюменфельд — так звали ее нового фаворита. Он только что вернулся из Парижа, где учился живописи. «Всё, начиная с внешности, в нем было необычайно, — позже хвасталась Лиля. — Очень смуглый, волосы черные-лакированные; брови — крылья; глаза светло-серые, мягкие и умные. Выдающаяся нижняя челюсть и как будто не свой — огромный, развратный, опущенный по углам — рот. Беспокойное лицо. Мне он не нравился. Где бы он ни оказался, он немедленно влюблял в себя окружающих. Разговаривал он так, что его, мальчишку, слушали бородатые люди. Говорил он о старых мастерах, о рисунке, о форме, о Сезанне, о новых путях в живописи, и каждая его фраза открывала вам новое. Ося бредил им»[24]. Именно Гарри посоветовал Лиле ехать в Мюнхен учиться ваянию. Шел 1911 год.

Лиля вспоминает с некоторой долей кичливости:

«До моего отъезда оставалось недели две, мы ездили за город и целовались. Раз, когда я была у него, пришел Ося. Мы вышли втроем на улицу. Ося был серый, как туча. Он ревновал нас обоих.

Перед моим отъездом я заходила к Брикам прощаться. Это было в первый раз, что я видела Осю и думала о своем. Я была полна новых мечтаний и чувств. Ося заметил это и испугался. Он бросился целовать меня, стал просить не уезжать, остаться, говорил, что со мной уходит от него его молодость, но я была горда своим равнодушием и уехала. Через несколько месяцев за мной уехал Гарри»[25].

В итоге Брик поступила в мастерскую Ганса Швегерле, где ученики лепили бюсты и рисовали натурщиц. Удивительно, как вел себя при этом Лилин отец. «Заезжал ко мне из Киссингена папа. Он очень просил меня вернуться с ним в Москву, он плакал над моими погрубевшими от работы руками, гладил и целовал их, приговаривая: “Посмотри, Лилинька, что ты сделала со своими красивыми ручками! Брось всё это, поедем домой”. Но я решила твердо сделаться Праксителем»[26].

Похожим эпизодом отцовской эмоциональности Лиля Брик делится еще в начале своих воспоминаний. В 1905-м она так устала укладывать тяжелые рыжие косы вокруг головы, что уговорила одноклассниц прийти в гимназию с распущенными волосами; в таком виде они вошли в залу на молитву, что, конечно, закончилось скандалом. «Это было ребяческое начало, после которого революция вошла в сознание. Класс разделился на равнодушных и сознательных. Мы собирали деньги, удирали на митинги. Моей подруге было легче, а я каждый день выдерживала бой. Папа распластывался перед дверьми и кричал, что я выйду из дому только через его труп, не от того, что не сочувствовал, — боялся за меня. Я плакала и удирала с черного хода»[27].

Во всех случаях отец вел себя на удивление потерянно, буквально распластывался перед Лилей. Где это видано, чтобы отец целовал руки дочери? Да еще какой дочери — распутнице, навлекшей позор на благородное семейство!

Юрий Александрович, как видно, не просто обожал дочь, он перед ней преклонялся. Все мы знаем из психологии, что взаимоотношения отца и дочери еще в детстве задают программу общения взрослой женщины с противоположным полом. Если папа носит тебя на руках, значит, ты успешна, очаровательна, неотразима; значит, ты принцесса. У Лили Брик, несмотря на объективные недостатки внешности, не возникало даже сомнения в собственной невероятной женской привлекательности. Она умела принимать чужую любовь, и на мужчин это действовало гипнотически. Правда, в жизни Брик были, кажется, не только мужчины. «Рядом с ней, — пишет Б. Янгфельдт, — в мастерской работала Катя — девушка из Одессы, всего на год старше Лили, но весьма умудренная опытом для своего возраста. Когда она оставалась ночевать у Лили, дело иногда доходило до ласк, вследствие чего Лили оказывалась всё более посвященной в тайны и технику любви»[28].

Техника любви юной Лиле в Мюнхене невероятно пригодилась. Будущая муза авангарда закрутила в столице Баварии сразу три романа. После занятий в мастерской она встречалась с Алексеем Михайловичем Грановским (настоящее имя — Абрам Михайлович Азарх), приехавшим учиться режиссуре у Макса Рейнхардта. Они бродили по музеям, антикварным лавкам, гуляли до полуночи, поедали моккейс (так Лиля называла глясе — кофе с мороженым, видно, соединив название сорта кофе «мокко» и лед — «айс»), обсуждали левый театр, эскизы и декорации, а ночи проводили в комнатушке Грановского с отдельным входом прямо с лестницы. В самый разгар этой идиллии в Мюнхен прибыли Гарри Блюменфельд и Осип Волк. Ко второму она бегала в гостиницу, с первым моталась в поисках свободного ателье. «Каждый раз, когда я слышу старый анекдот про лодочника, которому надо было переправить на другой берег волка, козу и капусту, я вспоминаю подобную ситуацию в Мюнхене»[29], — смеялась потом Лиля Юрьевна.

Волк появится в воспоминаниях Лили еще разок: по возвращении в Москву он пригласит ее в Художественный театр, и в фойе театра она встретит специально примчавшегося взглянуть на нее Брика. Что случилось с наследником кожевенных миллионов после 1917-го, неизвестно, но шорно-седельная фабрика торгового дома «Г. Волк и К°» осталась в истории как одно из крупнейших столичных предприятий кануна революции.

Грановский же дебютировал в 1914 году в рижском Новом театре, после революции изучал кинорежиссуру в Швеции. Потом вернулся в Петроград, где открыл Театр трагедий своей постановкой «Царя Эдипа», основал еврейскую театральную студию, которая, переехав в Москву, превратилась в Государственный еврейский камерный театр. Режиссировал там основные спектакли, пока в 1928-м не отправился с труппой на длительные гастроли за границу и отказался возвращаться в СССР. Родня невозвращенца растеклась по свету, многие его родственники под разными фамилиями стали известными деятелями искусства во Франции и США. Да и у нас кое-кто остался — к примеру, недавно скончавшийся худрук Театра им. Моссовета Павел Хомский, племянник Грановского.

Лиля бросила Грановского и осталась с Блюменфельдом. Он писал ее голой. Позже в Москве, по свидетельству Катаняна-младшего, Лилю доконала укорами подруга Сонечка — дескать, неужто тебя писали голой? — на что Лиля, не сдержавшись, ответила: «Конечно. А тебя что, в шубе?»

Картин получалось сразу две: «Женщина в корсете» на манер Рубенса («Я в розовом элегантном корсете, в очень тонких черных шелковых чулках и в атласных, черных, спадающих с пяток, утренних туфлях. Из-под корсета на груди кружево рубашки»[30]) и «Венера» («Я буду лежать голая, на кушетке, покрытой ослепительно белой, даже слегка накрахмаленной, простыней. Как на блюдце, говорит Гарри. Куплен темно-серый тяжелый шелк, он повешен густыми складками фоном позади кушетки. Куплено также множество подушек разнообразных размеров и форм, обтянутых золотой и серебряной парчой всех фактур и оттенков. Я буду полулежать. Волосы чуть сплетены и перекинуты на плечо. На одну руку я опустила голову, в другой деревянное, золоченое, найденное с величайшим трудом у антиквара венецианское зеркало. На простыне передо мной огромная пуховка в розовой пудре, губы подмазаны»[31]).

Лежать часами нагишом было тяжело, но сходство выходило изумительным, и Лиля терпела. Художника, по ее словам, она не любила, но жалела его и восторгалась им. Причина для жалости была серьезная: Блюменфельд болел сифилисом. Б. Янгфельдт пишет: «Лили оказалась целиком в его власти: ей нравились его работы, а от его вдохновенных речей у нее розовели щеки. Как-то, намереваясь напудриться, Лили взяла его пудреницу, а он вскрикнул: “Что вы делаете, у меня сифилис!” Этим восклицанием Гарри завоевал ее сердце, и две недели, которые оставались до отъезда, они были любовниками, не думая о его заболевании»[32].

Возможно ли, чтобы Лиля при этом не заразилась? Объяснения может быть два: либо болезнь протекала в скрытой форме (не имелось ни изъязвления — твердого шанкра, ни рубцов, возникающих в результате образования узлов — сифилитической гуммы), либо Лиля относилась к крошечному проценту людей, устойчивых к сифилису. Но могла ли она это знать? Разумеется, нет. Выходит, играла в рулетку. Я задавала этот вопрос Бенгту Янгфельдту и получила ответ: «Я имел повод изучать этот вопрос в связи с работой. Поэтому знаю, что болезнь заразительна только на первой стадии (несколько недель). Есть еще три стадии, человек постепенно сходит с ума, но он не заражает».

Впрочем, в последних редакциях воспоминаний никакой сифилис прямо не упоминается — имеются только туманные ссылки на некую болезнь: «Сеансы эти кончились сами собой. У Гарри на почве его болезни начались дикие головные боли. Он ни на шаг не отпускал меня, рыдал, когда я делала попытку уйти. Боль оставляла его только к вечеру, уже невменяемого от усталости»[33].

Б. Янгфельдт подхватывает: «Только ближе к вечеру боль отпускала, и они занимались любовью. По словам Лили, Гарри “в своей эротомании был чудовищен” и принуждал ее к действиям, которые она никогда прежде не совершала и о которых даже не слышала. Врач предупреждал Лили о том, что болезнь Гарри опасна и что ей следует быть предельно осторожной, чтобы не заразиться. Несмотря на это, они продолжали жить вместе. “Ужасно мне было его жалко”, — объясняла Лили»[34].

Подробности действий, к которым принуждал Лилю больной художник, так и остались неизвестными. Настораживает эротомания. Сифилитики обычно страдают снижением либидо (правда, вызвано это обычно приемом лекарственных препаратов) и целым веером эректильных дисфункций. Может быть, молодой Блюменфельд просто пытался произвести трагическое впечатление, фанфаронился, а никакого сифилиса у него на самом деле не было? В своих «Пристрастных рассказах» Лиля Брик пишет, что мюнхенский любовник вдобавок оказался туберкулезником:

«Впоследствии я узнала, что Гарри заболел туберкулезом и попал в сумасшедший дом. Что он женился и у него был ребенок. Несколько раз он приходил к нам в Петрограде. Был уже тогда неизлечимым морфинистом, бросался на людей и требовал морфия и опять попал в сумасшедший дом.

Умер он от туберкулеза [в] 26 лет. Перед смертью подарил мне чудесный пейзаж — черный с белым. В голодные годы я продала его в Музей живописной культуры»[35].

Очень может быть, что туберкулезом история болезни и ограничивалась. По популярным представлениям, эта болезнь на определенном этапе провоцирует неистовый половой аппетит. Во всяком случае, ни один официальный источник ни о какой «французской болезни» Блюменфельда даже не заикается. Но прожил он и вправду недолго — зато ярко. Генрих Матвеевич (так на самом деле звали Гарри) стал участником знаменитого общества художников-авангардистов «Бубновый валет», занимался в студии члена объединения «Мир искусства» и одного из основателей «Бубнового валета» Ильи Машкова, на которого весьма повлиял, затем преподавал в его студии теорию живописи. Постоянные туры по туберкулезным санаториям не помешали ему в 1915 году жениться на будущей известной художнице Антонине Сафроновой и на третий день после венчания отправиться на фронт Первой мировой войны. Блюменфельд преподавал в Пензенских государственных свободных художественных мастерских, где его лекции пользовались бешеной популярностью. В Пензе он и умер. Его дочь Ирина, родившаяся в 1917-м, тоже стала художницей. В общем, раз жена и дочь Гарри были здоровы, какой уж тут сифилис? Впрочем, оставим и этот вопрос на совести самой Лили.

Блюменфельд, кстати, якшался и с братьями Бурлюками, и с Маяковским — что неудивительно, ведь «Бубновый валет», начиная с названия (бубновый валет был семиотической отсылкой к каторжникам и плутам), тоже являлся пощечиной общественному вкусу — их первая выставка 1910 года на Воздвиженке с композициями на религиозные темы даже сейчас вызвала бы вулканическую реакцию у оскорбленных любителей искусства.

Как бы то ни было, Блюменфельд уехал лечиться, а Лиля, получив известие о болезни отца, вернулась в Первопрестольную. Еще одно ее горячее увлечение — скульптура — было брошено на полпути.

Фрукты и шампанское

В Москве произошло упомянутое столкновение с Осипом Бриком в фойе Художественного театра. На следующий день на еврейском балу Лиля снова призналась ему в любви. А еще через день они пошли гулять, зашли в ресторан, заказали кофейничек. Лиля рассказывала про лепку, про Гарри, про свои похождения… «и без всяких переходов Ося попросил меня выйти за него замуж. Он сказал: “Лиличка, не отказывай мне, ведь ты — моя весна”»[36]. Лиля ответила: «Давай попробуем».

Каганы, конечно, были вне себя от радости. Наконец-то! Дочка-профурсетка угомонится и свяжет себя с состоятельной и уважаемой семьей. Осип тут же написал родителям: «Я стал женихом. Моя невеста, как вы уже догадываетесь, Лили Каган. Я ее люблю безумно, всегда любил. А она меня любит так, как, кажется, еще никогда ни одна женщина на свете не любила. Вы не можете себе вообразить, дорогие папа-мама, в каком удивительном счастливом состоянии я сейчас нахожусь. Умоляю вас только, отнеситесь к этому известию так, как я об этом мечтаю»[37].

Папа и мама, разумеется, испытали шок и панику и пытались вразумить Осика. Ему нужен спокойный домашний очаг, а Лили — артистическая натура. Мама и вовсе билась в истерике — она была в курсе сомнительных интрижек не-дай-боже-невестки. Но Осип не сдавался: «Лили, моя невеста, молодая, красивая, образован[н]а, из хорошей семьи, еврейка, меня страшно любит, что же еще? Ее прошлое? Но что было в ее прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Но у какой современной барышни этого не было? А я? Мало [ли] я увлекался, однако же мне ничего не стоит бросить всякую память о прошлом и будущих увлечениях, так как я люблю Лилю. Для нее же это еще легче, так как она всегда любила только меня»[38].

Но Лиля знала, как найти ключик к будущим свекру и свекрови. «Купила я их тем, что просила свадебный подарок в виде брильянтового колье заменить роялем “Сте[й]нвей”. Из этого они вывели заключение, что я бескорыстна и культурна»[39]. Целый месяц будущие супруги целовались по углам и философствовали о сверхъестественном, потом из-за границы приехали родители Осипа, затем Осип по отцовским делам отлучился на месяц на ярмарку в Верхнеудинск — продавать «якутам» кораллы. А по его возвращении, 26 марта 1912 года, сыграли свадьбу.

Лиля отказалась идти в синагогу, и раввин Мазе, университетский товарищ ее отца, венчал их в доме Каганов, причем Лиля заявила, что, если тот возьмется держать речи, они с Осей сбегут из-под хупы — свадебного балдахина.

«Мама говорила, что из всей церемонии она помнит только мои зубы из-под белого шарфа, — вспоминала Лиля. — Невозможно было смотреть на Осю, со всей серьезностью произносящего только что вызубренную еврейскую молитву. Словом, положение у нас было дурацкое.

Нас обвенчали. Раввин обиженным голосом сказал: “Я, кажется, не задержал молодых”, — и мы сели обедать, а после обеда в кухне долго рыдала Поля (мамина старая кухарка, фанатичка своего дела), оттого что в волнении забыла подать к ростбифу тертый хрен. После этого она работала у нас лет пять и каждый раз, когда подавала ростбиф, говорила, мол, уж сегодня-то я не забыла хрен, как намедни.

Нас долго уговаривали поехать в свадебное путешествие, но нам надоело скитаться и ужасно нравилась новенькая квартирка, и мы после обеда пошли домой. А когда мы легли в постель, взяли с собой наше шампанское»[40].

Ревнующий Маяковский, «весь — боль и ушиб», которому Лиля поведает впоследствии о подробностях своей первой брачной ночи, напишет:

- В грубом убийстве не пачкала рук ты.

- Ты

- уронила только:

- «В мягкой постели

- он,

- фрукты,

- вино на ладони ночного столика».

Многие недоумевают: как Осип пошел на брак с женщиной, видавшей виды? А как же мужское чувство собственника? Б. Янгфельдт полагает: «Свободное отношение Лили к сексу не беспокоило Осипа по той простой причине, что сам он не связывал любовь с эротикой. И если, по словам ее знакомой А. Азарх-Грановской, Лили было свойственно “обостренное половое любопытство”, то Осип таковым не страдал — его, по-видимому, не возмущало даже то, что это любопытство не ослабело и после свадьбы. “Мы никогда с ним не спали в одной постели, он этого не умел, не любил. Он говорил, что тогда он не отдыхает”, — рассказывала Лили»[41].

Высказывания Брик в этом духе породили клокотание сплетен. Один за другим биографы Лили намекают, что у Осипа Брика по постельной части были проблемы. Источником подобных толков выступает в том числе его двоюродный брат, советский физик и полиглот, специалист по квантовой механике и оптике Юрий Борисович Румер — яркий ученый, арестованный в 1938-м как пособник «врага народа» Льва Ландау и якобы агент германской разведки, отсидевший в одной шарашке с Туполевым и Королевым, а потом, после долгих ссыльных мытарств, устроившийся работать в Новосибирске, где позже возглавил Институт радиофизики и электроники. Феликс Икшин, автор книжки «Лиля Брик. Жизнеописание великой любовницы», пишет:

«Начинавшаяся столь романтично (шампанское на прикроватном столике, там же и ваза с фруктами), брачная ночь, судя по всему, принесла разочарование. Или, если сказать иначе, сразу после брачной ночи следовало решать: как жить дальше.

Младший из братьев Румеров, с которым Осип Максимович отнюдь не дружил и по десятилетней разнице в возрасте, и по интересу к братьям старшим, особенно к Исидору, вспоминал, что и с ним, почти мальчишкой, Осип Максимович говорил откровенно. Спросил как-то: тебе нравится Лиля? А когда услышал восторженное “очень”, признался: мне она тоже очень нравится. Вспоминал Юрий Борисович и подробные рассказы Лили Юрьевны о том, что оказался Осип Максимович “непомерком”»[42].

Вот и А. Ваксберг настаивает: «По словам Лили, Осип был равнодушен к плотской любви»[43].

Из подобных свидетельств следует, во-первых, что Лиля с Осипом решили потерпеть до свадьбы, и тут-то, у столика с фруктами и шампанским, всё и вскрылось; во-вторых, что Лиля мгновенно и жестоко разочаровалась в Осе-любовнике. Однако же первые два года, по признанию Лили, были самым счастливым, самым безмятежным временем ее жизни. Родители сняли им четырехкомнатную квартиру в Большом Чернышёвском переулке (ныне — Вознесенский) между Тверской и Никитской улицами, и Лиля ее тут же роскошно обустроила.

Молодые почти не отлипали друг от друга, вместе зачитывались Ницше и Чернышевским, Достоевским и Фрейдом. Осипу приходилось отлучаться из Москвы в долгие поездки по делам семейной фирмы, и Лиля почти всегда его сопровождала. Летом 1912-го поехали в Нижний, где жили в караван-сарае. Осип запирал жену снаружи и убегал вниз, в контору. «Из моей комнаты в лавку проведен звонок; я дико скучаю и с утра до вечера капризничаю. Звоню я к Осе поминутно, то же самое делает Максим Павлович (свекор. — А. Г.), когда Ося наверху. Ося с ног сбился, бегая взад-назад, и даже похудел»[44], — ностальгически вспоминала Брик.

Зимой они поехали в Читу, лакомились рябчиками и пельменями, а вечерами играли в лото. Две осени подряд провели в Туркестане, где им настолько понравилось, что они возмечтали остаться там на несколько лет. Туркестан тогда охватывал территорию нескольких современных среднеазиатских государств и был классической имперской колонией. Брики мотались по пустыне из города в город, обгоняли караваны верблюдов, ошивались по базарным лавкам, водили дружбу с местными купцами, которые закармливали их пловом и осыпали подарками. Были в Самарканде, Ташкенте, Коканде, Бухаре, Намангане, Андижане, Оше. Не обошлось без новых Лилиных амурных побед. В Коканде толстый мальчик-узбек, сын купца, срезал самую сказочную розу в саду, поставил ее в чайник с водой и каждый день ждал, что Лиля пройдет мимо. Наконец знакомые сжалились и упросили ее появиться. Вышло как нельзя лучше. «Роза действительно была волшебная. Мальчик был в восторге, а я почувствовала себя принцессой из тысячи и одной ночи»[45].

В амплуа принцессы Лиля пребывала и по возвращении домой, не считая краткого периода работы сестрой милосердия. Началась Первая мировая война, в Москву стали прибывать раненые, и они с золовкой Верой устроились на медицинские курсы, потом работали в перевязочной Первой градской больницы — видели и страшные раны, и ампутированные конечности. Но милосердие было прервано переездом в Санкт-Петербург, называвшийся теперь Петроградом, где Осип Брик по протекции знаменитого тенора Леонида Собинова поступил в автомобильную роту. Сначала Брики поселились в двухкомнатной квартире с полным пансионом на Загородном проспекте, дом 23, а в январе 1915-го перебрались на улицу Жуковского, дом 7, в трехкомнатную квартиру 42 на шестом этаже флигеля. В 1917 году они переедут в квартиру 35 в том же доме, где одну из шести комнат переоборудуют в зал для занятий Лили балетом.

Ах, эта улочка Жуковского, соединяющая Литовский и Литейный проспекты! О ней знает любой биограф Бриков и Маяковского. На планах столичного города Санкт-Петербурга улица с таким названием появилась лишь в июле 1902 года, к пятидесятилетию со дня смерти автора «Светланы». До этого она именовалась Малой Итальянской — в отличие от Большой Итальянской (в советское время — улицы Ракова). Оба старых топонима восходят к Итальянскому дворцу на Фонтанке и одноименному саду, простиравшемуся некогда от Литейной до Знаменской (ныне — улица Восстания).

Недалеко от Бриков, в доме 6, когда-то жил Николай Добролюбов, там же родилась и провела детство Нина Берберова; в доме 10/2 обитал биолог Иван Сеченов, в доме 13 — декабрист Александр Корнилович. Улица эта имела вполне благообразный и респектабельный вид, свойственный большинству улиц Литейной части.

Там-то, в Северной столице, Лиля вновь забурлила, с головой окунулась в светскую жизнь: богатые гостиные, развлечения, сплетни о придворных… В. Катанян-младший пересказывал откровения своей мачехи:

«Встречались и нувориши, и дамы полусвета, про одну из них, какую-то Любовь Викторовну, ЛЮ писала в своих позднейших записках: “Мы завтракали втроем с князем Трубецким, жуликом и проходимцем. Я ее спросила: ‘Любовь Викторовна, говорят, вы с мужчинами живете за деньги?’ — ‘А что, Лиля Юрьевна, разве даром лучше?’”.

В ложе Мариинского театра ее познакомили с Митькой Рубинштейном (как все его звали за глаза), другом Распутина, спекулянтом, разбогатевшим на поставках в армию. Он и его жена в три обхвата, увешанная бриллиантами, ходили в театр потому, что так надо, а Лиля увлекалась Кшесинской и не пропускала балетов с ее участием»[46].

Кстати, с этого самого Митьки (Дмитрия Леоновича) Рубинштейна можно было бы писать портрет любого современного олигарха. Банкир, кутежник, директор и член различных правлений, он успешно продавал акции российских предприятий германским (вражеским) бизнесменам и наживался на сногсшибательных комиссионных за заграничные сделки, за что в итоге и попал под суд. Впрочем, по другой версии — и это тоже в духе сегодняшних коррупционных скандалов, — ни в чем предосудительном он замешан не был, а попал под раздачу лишь потому, что конкуренты решили прибрать к рукам его Русско-французский банк. Так или иначе, горе-богатея так и не посадили — заступилась императрица (как шептались тогдашние сплетники, в обмен на вспомоществование ее германским родственникам).

Итак, в числе Лилиных друзей — эксцентричные, изменявшие мужьям актрисы, представительницы богатейших семейств, у одного из которых даже имелись автомобиль и обезьянка, для которой приглашали маникюршу.

В это время случилась встреча, которая могла бы вылиться в отчаянное эротическое приключение. Родственница Оси, Фанюша (Фаня Ратнер), решила снять дачу в Царском Селе и пригласила Лилю присоединиться к ней. Брик вспоминала:

«Поезд оказался переполненным, и пришлось сесть в разных концах вагона. Наискось от меня сидит странный человек и на меня посматривает; одет он в длинный суконный кафтан на шелковой пестрой подкладке, высокие сапоги, прекрасная бобровая шапка и палка с дорогим набалдашником, при всём этом грязная борода и черные ногти. Я долго и беззастенчиво его рассматривала, а он совсем скосил глаза в мою сторону, причем глаза оказались ослепительно-синие и веселые, и вдруг прикрыл лицо бороденкой и фыркнул. Меня это рассмешило, и я стала с ним переглядываться. Так и доехали до Царского. Я побежала к Фанюше, мы вместе вышли из вагона, и я тут же забыла бы о своем флирте, если бы мы не столкнулись с ним на платформе, и моя спутница, раскланиваясь с ним, шепнула мне, покраснев: “Это Распутин”.

Ходили мы по Царскому, смотрели дачи, нашли одну подходящую, но в ней только что болели скарлатиной, и Фанюша испугалась за своих ребят. Пришли на вокзал, ждем обратного поезда в Петербург. Опять Распутин! Он немедленно подошел к нам — рассказал, что ездил в Царское, во дворец, и сел с нами в один вагон. Сначала он успокаивал Фанюшу, что это лучше, если известно, что на даче была скарлатина, по крайней мере сделают дезинфекцию, а в другой даче кто его знает, что могло быть, а потом стал разговаривать уже только со мной: “Кто ты такая? есть ли муж? где живешь? что делаешь? Ты ко мне приходи обязательно, чайку попьем. Бери и мужа с собой, только позвони раньше по телефону, а то у меня всегда народу много, обязательно раньше позвони, телефон такой-то”. И Фанюше раз двадцать: “Обязательно приведи ее”.

Приехала домой, рассказала Осе. Пойти мне к Распутину ужасно хотелось, но Осю даже уговаривать не пришлось — он заявил сразу и категорически, что об этом не может быть и речи, что нисколько это не интересно и что каждому и так известно, какая это банда. Что он даже не верит, что я могу этим интересоваться. Я вздохнула, и дело ограничилось тем, что мне дня два все извозчики казались Распутиными, даже глаза у большинства из них оказались такими же ослепительно-синими»[47].

Чувствуется, что Лиля была раздосадована, что так и не попила чайку у сладострастного мужика. Кто знает, вдруг ее ожидала невероятная эзотерическая оргия? Лиля, конечно, с самого начала семейной жизни крутила романы на стороне, но без утайки рассказывала о них мужу. Она не мыслила себя без сексуальной свободы, и Ося это принимал, по крайней мере поначалу. Но любовники, видимо, выбирались с его одобрения. Если кто-то, как Распутин, ему категорически не нравился, Лиля не перечила. Некоторые из гревшихся в Лилиной постели остались друзьями семьи на всю жизнь — в их числе, к примеру, элегантный сын банкира Лев Гринкруг, унаследованный Лилей от любвеобильной прима-балерины Екатерины Гельцер. Богатый денди с моноклем в глазу, во фраке из Лондона в советские годы превратился в киноредактора, прожил почти век, а в конце жизни, в восьмидесятые годы XX столетия, занимался дубляжем фильмов на Киностудии им. Горького.

Осип не только отпускал Лилю погулять, но еще и посещал вместе с ней публичные дома. Интерес к проституткам у теоретика ЛЕФа был, видно, не физиологический. Еще гимназистом он вместе с товарищами наведывался к падшим созданиям в качестве юриста и «соцработника». Одной из них он даже купил швейную машинку, а потом писал о проститутках кандидатскую диссертацию и помогал им разрешать конфликты с клиентами и полицией. Ночные бабочки называли его «бл*дским папашей».

Теперь, скорее уже в качестве развлечения, он водил в бордели молодую жену. В первую свою зиму в Париже они смотрели в доме терпимости представление двух лесбиянок, а в Самарканде — танец самой знаменитой и богатой из тамошних «жриц любви». «Платье у нее, — вспоминала Лиля, — серое до пят, рукава такие длинные, что не видно даже кистей рук, и закрытый ворот, но когда она начала двигаться, оказалось, что застегнут один воротник, платье разрезано почти до колен, а застежки никакой. Под платьем ничего не надето, и при малейшем движении мелькает голое тело»[48]. Это были первые в Средней Азии публичные дома и проститутки; раньше для ублажения мужчин использовались бачи — мальчики с длинными волосами, которые плясали на свадьбах и в чайханах.

Но теперь, в Питере, пока Ося нес службу в автомобильной роте, Лиля отчаянно скучала. «В конце концов, — пишет Б. Янгфельдт, — бездеятельность и скука повергли ее в отчаяние. Однажды во время прогулки она столкнулась с двумя молодыми людьми из московского бомонда и отправилась вместе с ними в оперетту. Потом они продолжили вечер в ресторане, где выпили много вина, Лили опьянела и рассказала об их с Осипом приключениях в парижском борделе. Спутники предложили показать ей подобное заведение в Петрограде, и следующим утром она проснулась в комнате с огромной кроватью, зеркалом на потолке, коврами и задернутыми шторами — она провела ночь в знаменитом доме свиданий в Аптекарском переулке. Спешно вернувшись домой, она рассказала обо всём Осипу, который спокойно сказал, что ей нужно принять ванну и обо всём забыть»[49].

Об этом же (или подобном) эпизоде вспоминал потом в разговоре с В. Дувакиным писатель и сотрудник сатирического журнала «Красный перец» Виктор Ардов: «Рассказывал мне Левидов Михаил Юльевич — журналист, драматург, интересный человек, убитый в начале 41 года, — почему-то его признали опасным, когда начнется война. Его арестовали 22 июня 41-го года, а потом убили в лагерях. Так вот, Брик рассказывал, что однажды, еще в Петербурге, поссорился Брик со своей супругой — Лиля Юрьевна ушла из дома, рассердившись, вернулась поздно, пьяная, и сказала ему: “Так как я на тебя рассердилась, то я пошла вот… гулять, а там ко мне привязался какой-то офицер, я с ним пошла в ресторан, в отдельный кабинет, я ему отдалась. Вот, что теперь делать?” Он сказал: “Прежде всего принять ванну”»[50].

Откуда у Осипа Максимовича такая выдержка? У гениального Виктора Шкловского, обсуждавшего этот эпизод с Дувакиным уже в конце 1960-х, нашлось простое, но весьма убедительное объяснение:

«В[иктор] Ш[кловский]: Она его любила. Она обижалась, что он не ревнует. Когда-то давно…

В[иктор] Д[увакин]: А он что же, был?..

В. Ш.: Он не был импотентом. Он был циник. Когда она пришла и сказала: “Вот, я только что изменила”. Он сказал: “Ну что ж, прими ванну”.

В. Д.: Страшно цинично.

В. Ш.: Ну вот. Он ее не любил»[51].

Брик, кажется, и вправду не был ни гомосексуалистом, ни импотентом — последующая интимная жизнь с женщинами у него складывалась вполне радужно. Но жену он, видимо, не любил и не ревновал. Выходит, единственная настоящая любовь роковой Лили Брик оказалась неразделенной. Не это ли в числе прочего заставляло ее, забыв о молельне, метаться из будуара в будуар? Во всяком случае, супруги довольно скоро прекратили всякие половые сношения.

Феликс Икшин предполагает: «Возможно, Осип Максимович испугался одержимости жены постелью, ибо разговоры разговорами, однако действительность оказалась грандиознее самых непристойных сплетен. Так вот, я бы хотел обратить ваше внимание не только на то, что физиологические особенности Осипа Максимовича не удовлетворяли Лилю Юрьевну. Ее не удовлетворяли еще и потребности мужа в сексе. Ее потребности были намного выше. Проще говоря, Лиля Юрьевна в молодости и ранней зрелости была нимфоманкой. У нее был на тему секса скорее всего болезненный сдвиг»[52].

Сразу вспоминается фраза из заметки Луэллы Краснощековой, дочери любовника Лили, попавшего в тюрьму, в 1924 году взятой Бриками на лето на свою дачу в Пушкине: «Лиля сказала мне: тебе будут говорить, что я целуюсь со всеми под любым забором, ничему не верь, а сама меня узнай. Я узнала ее и знаю, что она самая замечательная женщина на свете…»[53] Да, вполне возможно, что темпераменты у супругов мучительно не совпали. Но нимфомания — диагноз серьезный. Это ведь не просто пристрастие к разнообразию и обилию чувственных удовольствий, а серьезный психиатрический диагноз. Часто она является результатом черепно-мозговой травмы и нарушений в гипоталамусе. При нимфомании у женщин, как и при сатириазисе у мужчин, дело доходит почти до неразличения сексуального объекта, постоянный и бесконтрольный поиск новых сексуальных партнеров превращается в наваждение, исчезает брезгливость. Однако погоню Лили за любовными приключениями бесконтрольной не назовешь — не переспала же она с толстым узбекским мальчиком. Нет, у нее был вкус. Она выбирала начитанных и блестящих. И желательно — знаменитых.

Это, конечно, тоже попахивает самоутверждением за счет покоренных мужчин, но к сексу относится лишь окольно. Лилю Брик, скорее всего, прельщала не столько сама физическая близость с мужчинами, сколько их статус и таланты. Помните, как сестры и мачеха Золушки в ленфильмовской картине 1947 года считали на балу знаки внимания принца? Черта вполне общеженская. Важно, скольким ты разбила сердце, а не скольких заманила в будуар. Будуар — только средство.

А всё же семья Брик многим видится союзом гулены и добровольного рогоносца: супруга приманивает в дом шикарных персонажей, а у мужа от этого пухнет эго, дескать, вот она какая, моя женушка. Тем более что мужем в полном смысле этого слова Ося перестал быть еще в 1914 году. Лиля пишет: «Я уже вела самостоятельную жизнь, и мы физически с ним как-то расползлись… Прошел год, мы уже не жили друг с другом, но были в дружбе, может быть, еще более тесной. Тут в нашей жизни появился Маяковский»[54]. И, отвечая на роившиеся досужие слухи, подчеркивает: «Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о “треугольнике”, “любви втроем” и т. п. совершенно не похожи на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. Я люблю его с детства. Он неотделим от меня. Может быть, когда-нибудь я напишу об этой любви. Сейчас моя цель другая. Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот, если бы не Ося, я любила бы Володю не так сильно»[55].

Нет, Осип Брик явно не был «куколдом», то есть мазохистом, страстно желающим унижения в виде жениных измен. Он не был рабом или вуайеристом. Так в чем же дело? Неужто в революции?

Крылатый Эрос

Сложное уравнение семьи Брик, в котором к двум друзьям-партнерам присобачиваются любовники, в первую очередь любовники жены, многие пытаются разрешить с помощью логарифмической линейки большевистской революции. Дескать, Октябрь разрушил институт семьи, а Брики шагали в ногу со временем. Почитайте, дескать, валькирию революции Александру Коллонтай и ее открытое письмо трудящейся молодежи «Дорогу крылатому Эросу!».

Основная мысль этой статьи 1921 года довольно нехитрая: миновала пора Гражданской войны, когда народу было не до любовных волнений и нежностей. Бескрылый Эрос — тупая похоть — отшабашил свое. Пришла пора ему обрастать крыльями, а его адептам — ложиться не абы с кем, а с теми, к кому испытываешь чувства, разумеется, не ограничиваясь единственным избранником, как того требовала буржуазная мораль, а расплескивая любовь свободно и по-товарищески щедро, удушив ревность как остаточный мелкособственнический инстинкт. «Буржуазная идеология учила, вдалбливала в голову людей, что любовь, притом взаимная, дает право на обладание сердцем любимого человека целиком и безраздельно. Подобный идеал, такая исключительность в любви вытекала естественно из установленной формы парного брака и из буржуазного идеала “всепоглощающей любви” двух супругов. Но может ли такой идеал отвечать интересам рабочего класса? Не является ли, наоборот, важным и желательным с точки зрения пролетарской идеологии, чтобы чувства людей становились богаче, многоструннее?»[56]

Крылатый Эрос взялся у будущей дипломатки и первой женщины-министра Коллонтай, разумеется, не с потолка, а из «Пира» античного философа Платона, в котором мучающиеся похмельем знаменитые древние греки пространно классифицируют виды любви, от самой низменной тяги к конкретному телу до метафизической любви к идее. В передовых трудах на «половую» тему Платон, как можно догадаться, всплывал не случайно. Именно он в своем «Государстве» впервые заговорил о сексуальной коллективизации: «Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его отец»[57].

После Платона эта идея циркулировала в различных утопических фантазиях — к примеру, у француза Шарля Фурье (1772–1832), мечтавшего о коммунальных дворцах-фаланстерах, обитатели которых жили бы и трудились все вместе, без всякого рабского принуждения, а рождавшиеся дети сразу же сдавались бы в коммунальный детсад. Кстати, фаланстеры несколько раз пытались устроить на практике. В частности, в 1902 году в Париже возникла коммуна «Улей», где в 140 ателье-студиях бок о бок работали художники, литераторы и прочий творческий люд, в том числе и Жозеф Леже, и Марк Шагал, и Давид Штеренберг, впоследствии дружившие с Лилей Брик и с удовольствием писавшие ее портреты.

Но Платона поминали не только социалисты, но и метафизики. В частности, философ и мистик Владимир Соловьев, озабоченный достижением религиозного всеединства (по сути, еще один вид антибуржуазного общежития), апеллировал к великому философу. Взять хотя бы его «Жизненную драму Платона» (1898) или «Смысл в любви» (1892–1894), где некоторые пассажи почти буквально предвосхищают тезисы эрудитки Коллонтай, безусловно, Соловьевым пропитавшейся: «Из того, что самое глубокое и интенсивное проявление любви выражается во взаимоотношении двух восполняющих друг друга существ, никак не следует, чтобы это взаимоотношение могло отделять и обособлять себя от всего прочего как нечто самодовлеющее»[58].

Итак, новая пролетарская мораль, которую проповедовала Коллонтай, опиралась на следующие положения:

«1) равенство во взаимных отношениях (без мужского самодовления и рабского растворения своей личности в любви со стороны женщины),

2) взаимное признание прав другого, без претензии владеть безраздельно сердцем и душою другого (чувство собственности, взрощенное буржуазной культурой),

3) товарищеская чуткость, умение прислушаться и понять работу души близкого и любимого человека (буржуазная культура требовала эту чуткость в любви только со стороны женщины)»[59].

Надо сказать, самой Александре Михайловне «многострунность» чувств и отказ от собственнического инстинкта по отношению к возлюбленному давались со скрипом. Будучи замужем за неотесанным матросом Павлом Дыбенко (по легенде, к браку свободолюбивую Коллонтай приговорил Ленин в качестве наказания за политический проступок) и узнав о наличии у мужа любовницы (ее собственной секретарши!), она никак не могла побороть атавистическую буржуазную ревность. Потом эта стыдная ревность вспыхивала не раз по поводу разных женщин и в конце концов закончилась далеко не пролетарской мелодрамой: в пылу уродливой супружеской ссоры Дыбенко стрелял в себя, но промазал.

Как бы то ни было, именно Коллонтай вопиюще несправедливо приписывают знаменитую теорию стакана воды — дескать, потребность в любви сродни элементарной жажде, и сексуальная разрядка должна быть так же доступна, как стакан воды для питья. Теория распространялась, как саранча; красноармейцы насиловали кого попало, а Ленин с наркомом просвещения Луначарским срывали голоса, пытаясь втолковать молодежи, что классовая отмена брачных оков и животное сластолюбие — совершенно разные вещи.

Обсуждая распущенную молодежь в разговоре с еще одной поборницей женских прав, Кларой Цеткин, Ленин не мог сдержать раздражения:

«Многие называют свою позицию “революционной” и “коммунистической”. Они искренне думают, что это так. Мне, старику, это не импонирует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая “новая половая жизнь” молодежи, а часто и взрослых довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Всё это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы, коммунисты, ее понимаем. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории “стакана воды” наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта теория стала злым роком многих юношей и девушек. Приверженцы ее утверждают, что теория эта марксистская. Спасибо за такой “марксизм”, который все явления и изменения в идеологической надстройке общества выводит непосредственно, прямолинейно и без остатка исключительно только из экономического базиса. Дело обстоит совсем не так уж просто. Некий Фридрих Энгельс уже давно установил эту истину, касающуюся исторического материализма.

Я считаю знаменитую теорию “стакана воды” совершенно не марксистской и, сверх того, противообщественной. В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно возвышенно или низко. Энгельс в “Происхождении семьи” указал на то, как важно, чтобы половая любовь развилась и утончилась. Отношения между полами не являются просто выражением игры между общественной экономикой и физической потребностью. Было бы не марксизмом, а рационализмом стремиться свести непосредственно к экономическому базису общества изменение этих отношений самих по себе, выделенных из общей связи их со всей идеологией. Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? <…> Как коммунист я не питаю ни малейшей симпатии к теории “стакана воды”, хотя бы на ней и красовалась этикетка “освобожденная любовь”. Вдобавок она и не нова, и не коммунистична. Вы, вероятно, помните, что эта теория проповедовалась в изящной литературе, примерно в середине прошлого века как “эмансипация сердца”. В буржуазной практике она обратилась в эмансипацию тела»[60].

Не могу не привести и слова Луначарского — из доклада, прочитанного в Ленинграде 18 ноября 1926 года: «Молодежь говорит: пол, удовлетворение пола есть вещь голая, простая, надо отучиться об этом задумываться. А если у девушки возникали сомнения, если она говорила: может быть, это и правильно, может быть, это и научно, но всё-таки как же это будет: если ты меня бросишь, а у меня будет ребенок, то что же мне делать? — “Он” отвечал ей: какие мещанские рассуждения! Какая мещанская предусмотрительность! До какой степени ты сидишь в буржуазных предрассудках! Нельзя тебя считать за товарища! И запуганная девушка думала, что она поступает по-марксистски, по-ленински, если она никому не отказывает. От этого происходили самые настоящие трагедии, самые настоящие беды, самая настоящая гибель женской молодежи»[61]. Сразу вспоминается мотивация юной Лили Каган отдаться своему растлителю Крейну — страх быть уличенной в мещанстве. «Гибель женской молодежи», на которую ссылается нарком просвещения, в те годы и вправду цвела буйным цветом.

Наконец-то разрешили аборты. И, самое главное, тогда же, 16 (29) декабря 1917 года появился декрет «О расторжении брака» — отныне для развода было достаточно «просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из них». Драмы в стиле «Джейн Эйр» и «Анны Карениной» отменялись.

Сексуальная революция следовала шаг в шаг за социальной, в полном соответствии с заветами Маркса и Энгельса. Последний был автором краеугольной статьи «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884)[62], в которой подробно разбирал устройство семьи на разных стадиях развития человечества. В доклассовом обществе, к примеру, существовал групповой брак, в котором каждая женщина принадлежала каждому мужчине, а каждый мужчина — каждой женщине. В будущем, когда классы исчезнут, считал основоположник коммунистической теории, моногамная модель семьи тоже подвергнется эволюции. А что уж точно неизбежно, так это равенство полов. Вот этого равенства и добивались революционеры, отменяя привычное церковное брачное таинство, закабалявшее супругов навечно. Но в первые послереволюционные годы порывание с традицией стремительно выходило из берегов. Это было целое движение вроде современной группы «Фемен». Правда, в отличие от последней оно было массовым, в нем участвовали представители обоих полов, обнажались не только женские груди, но и другие интимные части мужских и женских тел.

Анекдотов о голышах, разъезжавших в трамваях в одной лишь кумачовой ленте с надписью «Долой стыд!», предостаточно, но вот исторических документов почти нет. Зато спекуляций на эту тему в средствах массовой информации — миллион. Вот, к примеру, что говорилось об обнаженных демонстрациях 1920-х годов на Красной площади в документальном фильме «Секс в СССР»: «Да, во главе этого дикого шествия следовал в чем мать родила большевик со стажем, любимец Ленина, блестящий публицист и работник комиссариата иностранных дел Карл Радек, бессменный лидер движения “Долой стыд!”. <…> Надо вам сказать, что Карл Радек был с впалой грудью, маленький и горбатый, зато у него был член до колен, и он разгуливал дома совершенно обнаженный, пугая живущих с ним родную сестру с ее детьми, которые так и выросли сексуальными уродами из-за этого»[63]. В общем, если прямые фотосвидетельства и остались, то в тридцатые годы их, конечно, постарались уничтожить или запрятать поглубже.