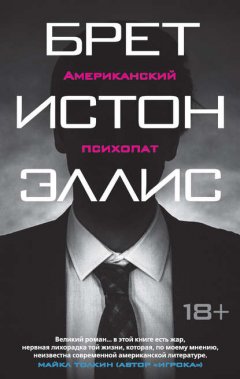

Читать онлайн Американский психопат

- Автор: Брет Истон Эллис

- Жанр: Зарубежные детективы, Триллеры

Бытует мнение, что хорошие манеры говорят о сердечности и доброжелательности. Но это совсем не так. Любое, даже самое хамское, поведение можно представить в рамках приличий. Для этого и существует цивилизация – чтобы все были взаимно вежливыми и не выказывали враждебности. Например, натуралистическое движение шестидесятых, когда последователи Руссо задавались вопросом: «Почему нельзя говорить то, что думаешь?» – было в корне неверным. В цивилизованном обществе должны быть какие-то ограничения. Если бы каждый давал волю своим порывам, мы бы давно уже поубивали друг друга.

Мисс Безупречные Манеры (Джудит Мартин)

И вот все развалилось,

Но никому не было дела.

Talking Heads

Bret Easton Ellis

AMERICAN PSYCHO

Copyright © 1991 by Bret Easton Ellis

All rights reserved

© В. Ярцев, перевод, 2003

© Т. Покидаева, перевод, 2003

© А. Гузман, примечания, 2003

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство Иностранка®

Первое апреля

«Оставь надежду всяк сюда входящий» – криво выведено кроваво-красными буквами на стене Химического банка на углу Одиннадцатой и Первой. Буквы достаточно крупные, так что их видно с заднего сиденья такси, зажатого в потоке машин, который двигается с Уолл-стрит. В тот момент, когда Тимоти Прайс замечает надпись, сбоку подъезжает автобус и реклама мюзикла «Отверженные» у него на борту закрывает обзор, но двадцатишестилетний Прайс, который работает в Pierce & Pierce, этого, кажется, даже не замечает… Он обещает водителю пять долларов, если тот включит музыку погромче; на радио WYNN играет «Be My Baby», и черный шофер (видно, что он не американец) прибавляет звук.

– Я находчив, – говорит Прайс. – Я личность творческая. Я молод, беспринципен, высокомотивирован и хорошо образован. В сущности, я утверждаю, что общество не может позволить себе потерять меня. Я – его актив.

Прайс успокаивается и по-прежнему смотрит в грязное стекло такси, вероятно уставившись на слово «СТРАХ», выведенное красным граффито на стене «Макдональдса» на углу Четвертой и Седьмой.

– Я хочу сказать, что факт остается фактом: всем наплевать на свою работу, все ненавидят свою работу, я ненавижу свою работу, ты мне говорил, что ненавидишь свою. И что мне делать? Вернуться в Лос-Анджелес? Не вариант! Я не для того переводился из Ю-Си-Эл-Эй в Стэнфорд. Ну то есть не один ведь я считаю, что мы зарабатываем мало денег?

Как в кино, появляется еще один автобус, и еще одна реклама «Отверженных» закрывает надпись на стене. Это другой автобус, потому что кто-то нацарапал на лице Эпонины «ЛЕСБИ».

– У меня здесь кооператив! – выкрикивает Тим. – У меня, черт возьми, квартира в Хэмптонах.

– Родительская, чувак. Родительская.

– Я покупаю ее у них. Ты, блядь, прибавишь звук? – рассеянно огрызается он на шофера; на радио по-прежнему играют Crystals.

Кажется, шофер говорит, что громче не делается.

Не обращая на него внимания, Тимоти продолжает:

– Я бы мог остаться в этом городе, если бы в такси установили магнитолы Blaupunkt. С динамиками ODM-три или ORC– два… – его голос смягчается, – или те, или другие. Круто, чувак, очень круто.

Не прекращая жаловаться, он снимает с шеи наушники дорогого плеера.

– Честное слово, ненавижу жаловаться – на мусор, на помойки, на болезни, на вечную грязь в этом городе, – мы-то с тобой оба знаем, какой это свинарник…

Продолжая говорить, Прайс открывает свой новый дипломат Tumi из телячьей кожи, купленный в D.F.Sanders. Он укладывает туда плеер рядом с мобильным телефоном Easa (раньше у него был NEC 9000 Porta) и вынимает сегодняшнюю газету.

– В одном номере – в одном номере – давай посмотрим… задушенная топ-модель, младенец, сброшенный с крыши высотного здания, дети, убитые в метро, коммунистическая сходка, замочили крупного мафиози, нацисты, – он возбужденно листает страницы, – больные СПИДом бейсболисты, опять какое-то говно насчет мафии, пробка, бездомные, разные маньяки, педики на улицах мрут как мухи, суррогатные матери, отмена какой-то мыльной оперы, дети проникли в зоопарк, замучили несколько животных, сожгли их заживо… опять нацисты… Самое смешное, что все это происходит здесь, в этом городе, а не где-нибудь там, именно здесь, вот какая фигня, ну-ка подожди. Опять нацисты, пробка, пробка, торговля детьми, дети на черном рынке, дети, больные СПИДом, дети-наркоманы, здание обрушилось на грудного ребенка, дети-маньяки, автомобильная пробка, обвалился мост… – Прайс умолкает, переводит дыхание и спокойно говорит, глядя на попрошайку на углу Второй и Пятой: – Двадцать четвертый за сегодня. Я считал. – Потом, не поднимая глаз, спрашивает: – Почему ты не носишь с серыми брюками темно-синий шерстяной пиджак?

На Прайсе шестипуговичный костюм от Ermenegildo Zegna (шерсть с шелком), хлопчатобумажная рубашка с двойными манжетами от Ike Behar, шелковый галстук от Ralph Lauren и кожаные остроносые ботинки от Fratelli Rossetti. Он уткнулся в «Post». Там сравнительно интересная история о том, как двое людей таинственно исчезли с вечеринки, проходившей на яхте одной нью-йоркской полузнаменитости, пока судно кружило вокруг острова. Никаких следов, только пятна крови и три разбитых стакана из-под шампанского. Подозревают, что дело нечисто, – по характерным царапинам и зазубринам на палубе полиция полагает, что орудием убийцы был мачете. Тела не обнаружены. Подозреваемых нет. Прайс завелся еще за обедом, не угомонился он и во время партии в сквош и продолжил выступление в баре «У Гарри». Там после трех виски «J&B» с содовой он перешел на счета Фишера, которыми занимается Пол Оуэн. Прайс не может заткнуться.

– Болезни! – восклицает он, и его лицо кривится от боли. – Есть теория, что если ты подхватил СПИД, переспав с инфицированным человеком, то можешь заодно подхватить что угодно, даже то, что вирусом не передается, – болезнь Альцгеймера, мускульную дистрофию, гемофилию, лейкемию, анорексию, рак, рассеянный склероз, муковисцидоз, церебральный паралич, диабет, дислексию, господи, – от пизды можно заработать дислексию…

– Я не уверен, но, по-моему, дислексия не вирус.

– Кто его знает? Они не знают. Это еще надо доказать.

Снаружи, на тротуаре, черные разжиревшие голуби дерутся за остатки хот-догов перед киоском «Папайя Грея», трансвеститы лениво наблюдают за ними, полицейская машина бесшумно едет не в том направлении по улице с односторонним движением, небо низкое и серое.

Из такси, которое остановилось напротив, какой-то парень, очень похожий на Луиса Каррузерса, машет Тимоти рукой. Тимоти не отвечает на приветствие, и парень (волосы зачесаны назад, подтяжки, очки в роговой оправе) понимает, что обознался, и возвращается к своему номеру «USA Today». По тротуару, с плеткой в руках, бредет отвратительная бездомная старуха, потупив взор. Она щелкает плеткой, но голуби не обращают на нее внимания, продолжая клевать и отчаянно драться за остатки хот-догов. Полицейская машина исчезает на въезде в подземную стоянку.

– Но когда ты доходишь до того, чтобы абсолютно, полностью принять окружающий мир, когда ты как-то настраиваешься на это безумие и все обретает смысл, а потом вдруг раз – и мы получаем какую-нибудь мудацкую сумасшедшую негритянку-бомжиху, которой на самом деле нравится — послушай меня, Бэйтмен, – ей нравится жить на улице, на этих вот улицах, посмотри, вот на этих, – он тычет в окно, – а наш мэр не желает считаться с ее желанием, не дает этой суке сделать по-своему… Господи боже… не дает этой ебаной суке замерзнуть насмерть, помогает ей выбраться из ею же самой созданной нищеты, и, видишь, – ты опять там же, откуда начал, растерянный, охуевший… Двадцать четыре, нет, двадцать пять… А кто будет у Эвелин? Подожди, дай угадаю. – Он поднимает руку с безукоризненным маникюром. – Эшли, Кортни, Малдвин, Марина, Чарльз… я пока прав? Может быть, какие-то богемные дружки Эвелин, эти художники из господи-ты-боже-мой-Ист-Виллидж. Ну, ты понимаешь, о ком я… Они спрашивают у Эвелин, нет ли у нее хорошего белого шардоне… – Он хлопает себя рукой по лбу, закрывает глаза и бормочет сквозь зубы: – Все, ухожу. Бросаю Мередит. Она просто заставляет меня любить ее. Меня достало. Почему я только сейчас понял, что она – типичная ведущая телешоу?.. Двадцать шесть, двадцать семь… Я говорю ей, что я – человек чувствительный. Я ей говорил, что очень расстроился, когда разбился «Челленджер»… чего ей еще надо?! Я человек нравственный и терпимый, я доволен жизнью, я смотрю в будущее с оптимизмом – ты ведь тоже?

– Разумеется, но…

– А от нее получаю одно дерьмо… Двадцать восемь, двадцать девять, ебаный в рот, да тут у них просто гнездо. Говорю тебе… – Он вдруг замолкает, словно задохнувшись, – наверное, вспомнил о чем-то важном – и, отвернувшись от очередной рекламы «Отверженных», спрашивает: – Ты читал о ведущем того телешоу? Который убил двух подростков? Пидор и извращенец. Смех, да и только.

Прайс ждет реакции. Ее нет. И вдруг уже Уэст-Сайд. Он просит таксиста остановиться на углу Восемьдесят первой и Риверсайд, поскольку по улице нет проезда.

– Чтобы не объезжать… – начинает Прайс.

– Может, я по-другому объеду, – говорит шофер.

– Не надо. – И чуть потише, но все же достаточно громко, стиснув зубы и без улыбки: – Мудила ебаный.

Таксист останавливает машину. Два такси сзади сигналят и проезжают мимо.

– Может, купим цветов?

– Что? Черт, это же ты ее пялишь, Бэйтмен. А цветы покупаем мы? Надеюсь, найдется сдача с полтинника, – предупреждает он водителя, косясь на красные цифры на счетчике. – Черт. Это все стероиды. Поэтому я такой нервный. Извини.

– Я думал, ты их больше не принимаешь.

– У меня на руках и ногах появились, прикинь, прыщи, ультрафиолетовые облучения не помогали, вместо этого я начал ходить в обычный солярий, и все прошло. Господи, Бэйтмен, ты бы видел, какой рельефный у меня живот. Идеальный живот. Крепкий, подтянутый… – произносит он странным, рассеянным тоном в ожидании, когда таксист отдаст сдачу, – в общем, рельефный.

Он не дает таксисту чаевых, но тот все равно искренне доволен. «Ну, пока, Шломо», – подмигивает ему Прайс.

– Черт, черт, проклятье, – говорит он, открывая дверцу. Выйдя из машины, он замечает нищего. – Я выиграл: тридцать.

Небритый, с жирными, зализанными назад волосами нищий одет в страшно засаленное грязно-зеленое полупальто. Прайс в шутку придерживает перед ним открытую дверцу такси. Бродяга смущается и, стыдливо опустив глаза, протягивает нам пустой пластиковый стаканчик из-под кофе.

– Как я понимаю, машина ему не нужна, – хмыкает Прайс, захлопывая дверцу. – Спроси, принимает ли он American Express.

– Ты принимаешь AmЕх?

Бродяга утвердительно кивает и, шаркая, медленно уходит.

Для апреля холодновато. Прайс бодро шагает к дому Эвелин, насвистывая песенку «If I Were a Rich Man»[1]; его теплое дыхание вырывается изо рта облачками пара, он размахивает кожаным дипломатом Tumi. Нам навстречу идет человек с зачесанными назад волосами, в роговых очках, одетый в бежевый двубортный костюм из шерсти с габардином от Cerruti 1881, в руках у него – точно такой же кожаный дипломат Tumi из D.F.Sanders. Тимоти изумляется вслух:

– Это Виктор Пауэлл?! Не может быть.

Мужчина проходит под неоновым светом фонаря, и лицо у него испуганное. На мгновение его губы складываются в подобие улыбки, он смотрит на Прайса как на знакомого, но быстро соображает, что обознался; до Прайса тоже доходит, что это не Виктор Пауэлл, и мужчина проходит мимо.

– Слава богу, – бормочет Прайс, подходя к дому Эвелин.

– И вправду, очень похож.

– Пауэлл на ужине у Эвелин! Это как пейсли с шотландкой. – Прайс на секунду задумывается. – Нет, я бы даже сказал: как белые носки с серыми брюками.

Камера медленно наезжает, и вот Прайс уже поднимается на крыльцо дома, который для Эвелин купил ее отец, – он поднимается и ворчит, что забыл вернуть кассеты в видеопрокат. Звонит в дверь. Из соседнего дома выходит женщина – высокие каблуки, великолепная задница – и уходит, не заперев дверь. Прайс провожает ее взглядом, но, услышав приближающиеся шаги, сразу же поворачивается и поправляет галстук от Versace, готовясь предстать во всей красе, кто бы ему ни открыл. Дверь открывает Кортни. На ней кремовая шелковая блузка от Krizia, твидовая, цвета ржавчины юбка от Krizia и туфли d’Orsay из шелкового атласа (Manolo Blahnik).

Я вздрагиваю и протягиваю ей свое черное шерстяное пальто от Giorgio Armani, она берет его, осторожно касаясь губами воздуха у моей правой щеки, а потом точно так же целует Прайса, принимая и его пальто от Armani. В гостиной тихо играет новый компакт Talking Heads.

– Опаздываете, мальчики, – скалится Кортни.

– Попался придурок-таксист с Гаити, – мямлит Прайс, в свою очередь касаясь губами воздуха возле ее щеки. – У нас заказан столик где-нибудь? Только не говори, что на девять в «Пастелях».

Кортни улыбается и вешает оба пальто в стенной шкаф.

– Сегодня, мои дорогие, мы едим дома. Знаю-знаю – я пыталась отговорить Эвелин, но тем не менее у нас будет… суши.

Тим проходит мимо нее в кухню.

– Эвелин? Где ты, Эвелин? – зовет он нараспев. – Нам надо поговорить.

– Рад тебя видеть, – говорю я Кортни, – замечательно выглядишь. Лицо у тебя… так и сияет молодостью.

– Ты, Бэйтмен, знаешь, чем обаять даму. – В голосе Кортни нет ни капли сарказма. – Рассказать Эвелин про твой комплимент? – кокетливо спрашивает она.

– Нет, – отвечаю я. – Но даже не сомневаюсь, что ты бы с радостью.

– Пойдем, – говорит она, снимает с талии мои руки и кладет свои руки мне на плечи, подталкивая меня в сторону кухни. – Надо спасать Эвелин. Она уже час раскладывает суши. Пытается выложить твои инициалы: «П» – желтохвостом, а «Б» – тунцом, но ей кажется, что тунец выглядит слишком бледно…

– Как романтично.

– …и желтохвоста не хватает, чтобы закончить «Б». – Кортни вздыхает. – Так что, мне кажется, она выложит инициалы Тима. Ты ведь не возражаешь? – спрашивает она с легким беспокойством. Кортни – подруга Луиса Каррузерса.

– Я ужасно ревную, и мне, пожалуй, надо поговорить с Эвелин, – отвечаю я, и Кортни мягко вталкивает меня в кухню.

Эвелин стоит возле кухонной стойки из светлого дерева. На ней кремовая шелковая блузка от Krizia и твидовая, цвета ржавчины юбка от Krizia, точно такие же, как у Кортни, и такие же туфли d’Orsay из шелкового атласа. Длинные светлые волосы собраны в строгий пучок, и она здоровается со мной, не поднимая глаз от овального, из нержавеющей стали блюда Wilton, на котором она художественно разложила суши.

– Ты уж прости меня, милый. Я хотела пойти в это очаровательное сальвадорское бистро в Ист-Сайде…

Прайс громко стонет.

– …но мы не смогли заказать столик. Тимоти, перестань стонать! – Она берет очередной кусок желтохвоста и осторожно кладет его в верхнюю часть блюда, завершая фигуру, похожую на заглавную букву «Т». Потом отступает на шаг и придирчиво изучает свое творение. – Даже не знаю. Нет, правда, не знаю.

– Я же просил тебя купить «Финляндию», – бурчит Тим, просматривая бутылки (в основном большие, на две кварты). – У нее никогда нет «Финляндии», – обращается он ко всем.

– Господи, Тимоти. Чем тебе «Абсолют» не нравится? – спрашивает Эвелин и задумчиво обращается к Кортни: – Калифорнийские роллы лучше разложить по краям, да?

– Давай выпьем, Бэйтмен, – вздыхает Тимоти.

– Мне «J&B» со льдом, – говорю я и вдруг думаю: как странно, что Мередит не пригласили.

– Господи, смотрится отвратительно, – говорит Эвелин со слезами в голосе. – Я сейчас точно расплачусь.

– А мне кажется, изумительно смотрится, – говорю я.

– Отвратительно, – причитает она, – отвратительно.

– Да нет же, нет. Суши выглядят изумительно, – говорю я и, пытаясь утешить Эвелин, беру кусок палтуса, запихиваю его себе в рот, мычу от удовольствия и обхватываю Эвелин сзади; рот набит рыбой, но мне удается сказать: – И очень вкусно.

Она игриво бьет меня по рукам, моя реакция ей явно понравилась, чмокает воздух возле моей щеки и поворачивается к Кортни. Прайс вручает мне стакан и идет в гостиную, пытаясь стряхнуть с пиджака невидимую пылинку:

– Эвелин, у тебя есть платяная щетка?

Вместо этого ужина я бы лучше остался дома и посмотрел бы бейсбол, или сходил бы в тренажерный зал, или наведался бы в тот сальвадорский ресторанчик, который пару раз похвалили, один раз в журнале «New York», а второй – в «Times». Однако вечеринки у Эвелин хороши тем, что это недалеко от моего дома.

– Ничего, если соевый соус будет не совсем комнатной температуры? – спрашивает Кортни. – По-моему, там одно блюдо со льдом.

Рядом с изящной фарфоровой соусницей Эвелин аккуратно выкладывает бледно-оранжевые кусочки имбиря.

– Нет, так не пойдет. Патрик, будь пай-мальчиком, принеси пиво из холодильника. – Кажется, имбирь ее достал, она швыряет всю горсть на поднос. – Ладно, не надо. Я сама.

Я все равно иду к холодильнику. Мрачный Прайс входит на кухню и спрашивает:

– Черт возьми, кто это там в гостиной?

Эвелин изображает святую невинность:

– А кто там?

Кортни предостерегающе хмурится:

– Э-ве-лин. Надеюсь, ты им сказала.

– Кто? – внезапно пугаюсь я. – Виктор Пауэлл?

– Нет, Патрик, это не Виктор Пауэлл, – говорит Эвелин. – Это один мой приятель, художник. Его зовут Сташ. И его подруга Вэнден.

– Ага, стало быть, это девушка, – говорит Прайс. – Сходи посмотри, Бэйтмен, оно того стоит. Дай угадаю. Ист-Виллидж?

– Ах, Прайс, – кокетливо произносит Эвелин, открывая бутылки с японским пивом. – А если бы даже Ист-Виллидж? Вэнден учится в Кэмдене, а Сташ живет в СоХо, вот так.

Я выхожу из кухни, иду мимо столовой, где накрыт стол – в подсвечниках чистого серебра от Fortunoff горят восковые свечи от Zona, – и вхожу в гостиную. Непонятно, от кого одевается Сташ, – он весь в черном. У Вэнден зеленые пряди в волосах. Она курит и смотрит видеоклип по «МТV», какой-то хеви-метал.

– Кхе, кхе, – кашляю я.

Вэнден, кажется, обдолбана по самое не могу. Она настороженно оборачивается. Сташ сидит неподвижно.

– Привет. Я Пат Бэйтмен. – Я протягиваю ей руку. Заметив в зеркале на стене свое отражение, улыбаюсь, потому что вижу, как хорошо я выгляжу.

Она молча пожимает мне руку. Сташ нюхает свои пальцы. Быстрая смена кадра – и я снова на кухне.

– Гоните ее отсюда, – бурчит Прайс. – Она зациклена на «MTV», а я хочу посмотреть репортаж Макнила и Лерера.

Эвелин открывает большие бутылки импортного пива и замечает рассеянно:

– Пора уже съесть это, или мы все отравимся.

– У нее зеленые пряди в волосах, – говорю я. – И она курит.

– Бэйтмен, – говорит Тим, не сводя глаз с Эвелин.

– Да? – отвечаю я. – Что, Тимоти?

– Ты псих.

– Оставь Патрика в покое, – говорит Эвелин. – Он милый соседский мальчик, вот он кто. Никакой ты не псих, правда, милый?

Эвелин – существо не от мира сего. Я иду к бару, чтобы налить себе еще.

– Милый соседский мальчик, – ухмыляется Тим, а потом снова корчит рожу и раздраженно спрашивает Эвелин, есть ли у нее платяная щетка.

Открыв наконец все бутылки с японским пивом, Эвелин просит Кортни сходить за Сташем и Вэнден.

– Надо все это есть сейчас, а то потом отравимся, – бормочет она и оглядывает кухню, проверяя, не забыла ли она что-нибудь.

– Если удастся оторвать их от последнего клипа Megadeth, – говорит Кортни, выходя.

– Нам надо поговорить, – говорит Эвелин.

Я подхожу к ней:

– О чем?

– Да не с тобой, – говорит она, указывая на Тима. – С Прайсом.

Тим по-прежнему злобно смотрит на нее. Я ничего не говорю, уставившись на его стакан.

– Будь добр, – просит она меня, – отнеси суши на стол. Темпура в микроволновке, саке почти закипело… – Она уводит Прайса из кухни, и я не слышу окончания фразы.

Интересно, где Эвелин взяла суши. Тунец, желтохвост, макрель, креветки, угорь, даже бонито – все свежее; на блюде Wilton продуманно уложены кучки васаби и кусочки имбиря. Но еще больше мне нравится мысль, что я не знаю, никогда не узнаю и никогда не спрошу, откуда все это появилось. Суши будут стоять посреди стеклянного стола из Zona, который купил для Эвелин отец, этакий добрый и всемогущий джинн из арабских сказок, и, ставя блюдо на стол, я мельком ловлю свое отражение на его гладкой поверхности. При свечах моя кожа кажется смуглее, и я отмечаю, что стрижка, сделанная в прошлую среду в Gio, смотрится очень хорошо. Я наливаю себе еще. Меня беспокоит содержание соли в соевом соусе.

В ожидании Эвелин и Тимоти, которые ушли на поиски платяной щетки, мы вчетвером сидим за столом. Я сижу во главе стола и большими глотками пью «J&B». На противоположном конце Вэнден безо всякого интереса читает какой-то богемный журнал под названием «Deception»[2]; заголовок большими буквами – «КОНЕЦ ДАУНТАУНА». Сташ вогнал зубочистку в одинокий кусок желтохвоста, лежащий, словно блестящее насекомое, у него на тарелке; зубочистка торчит вертикально. Время от времени Сташ выходит из ступора и начинает возить по тарелке кусок суши. Он ни разу не поднял глаз на меня, Вэнден или Кортни. Кортни сидит рядом со мной и потягивает сливовое вино из фужера для шампанского.

Эвелин с Тимоти возвращаются минут через двадцать после того, как мы сели; Эвелин, похоже, слегка раскраснелась – но только слегка. Тим, готовясь сесть рядом со мной, пристально смотрит на меня, стакан у него в руке снова полный. Он наклоняется ко мне, собирается что-то сказать, может быть, в чем-то признаться, но внезапно вмешивается Эвелин:

– Не туда, Тимоти, – а потом шепчет: – Мальчик-девочка, мальчик-девочка, – и указывает рукой на пустой стул рядом с Вэнден.

Глядя на Эвелин, Тимоти нерешительно садится возле Вэнден, которая, откровенно зевая, перелистывает свой журнал.

– Ну, все разом, – с улыбкой произносит Эвелин, довольная своей ролью радушной хозяйки, приготовившей экзотический ужин, – берем и едим.

Заметив пронзенный кусок суши на тарелке у Сташа (теперь Сташ склонился над тарелкой и что-то шепчет), она немного теряется, но мужественно улыбается и щебечет:

– Кто хочет сливового вина?

Все молчат, а потом Кортни, глядя в тарелку Сташа, неуверенно приподнимает стакан и, пытаясь изобразить улыбку, говорит:

– Просто… божественно, Эвелин.

Сташ молчит. И хотя, вероятно, он себя чувствует несколько неуютно в нашей компании, потому что совсем не похож на остальных присутствующих мужчин (его волосы не зачесаны назад, у него нет подтяжек и очков в роговой оправе; он весь в черном, одежда плохо на нем сидит; он не выказывает желания закурить, пососать сигару; он, скорее всего, не способен заказать столик в «Верблюдах»; он ничего из себя не представляет), – и все же в его поведении не ощущается никакой скованности, его словно загипнотизировало блестящее суши, и, когда наконец все готовы окончательно забыть о Сташе, отвести глаза и приступить к еде, он выпрямляется и говорит, тыкая пальцем в свою тарелку:

– Оно шевелится.

Тимоти смотрит на него с таким жгучим презрением, до которого мне, признаюсь, далеко. Но я очень стараюсь не отставать. Вэнден вроде бы забавляется, и Кортни, как ни печально, тоже. У меня возникает стойкое подозрение, что ей даже нравится эта обезьяна. Правда, если бы я ходил на свидания с Луисом Каррузерсом, мне бы, наверное, он тоже понравился. Эвелин, добродушно смеясь, замечает:

– Сташ, ты такой выдумщик! – а потом озабоченно предлагает: – Кому темпуры?

Чтоб вы знали: Эвелин – исполнительный менеджер в финансовой компании.

– Мне, – говорю я и подцепляю с блюда кусочек баклажана, который есть все равно не буду, потому что он жареный.

Все накладывают еду в тарелки, успешно игнорируя Сташа. Я наблюдаю за тем, как Кортни жует и глотает.

После долгой и вроде как глубокомысленной паузы Эвелин говорит, пытаясь завязать разговор:

– Вэнден учится в Кэмдене.

– Правда? – ледяным голосом произносит Тимоти. – А это где?

– В Вермонте, – отвечает Вэнден, не отрываясь от журнала.

Я смотрю на Сташа. Мне интересно, как он воспримет эту наглую и вопиющую ложь, но он как будто не слышит. Можно подумать, что он вообще не здесь, а где-то совсем в другом месте, может быть, в другой комнате или в каком-нибудь панковском клубе где-нибудь в злачном районе. Все остальные ведут себя точно так же, и это меня беспокоит, поскольку и мне, и всем известно, что Кэмден находится в Нью-Гэмпшире.

– А ты где училась? – вздыхает Вэнден, когда до нее наконец доходит, что Кэмден здесь никого не интересует.

– Ну, я училась в Ле-Росэ, – говорит Эвелин. – А потом в бизнес-школе в Швейцарии.

– Я тоже училась в Швейцарии в бизнес-школе, – говорит Кортни. – Только я – в Женеве, а Эвелин – в Лозанне.

Вэнден кидает журнал «Deception» рядом с Тимоти и усмехается – криво и по-стервозному. Меня злит, что Эвелин терпит эту снисходительность Вэнден и не может достойно ответить, но благодаря виски «J&B» мой стресс уменьшился до такой степени, что я вообще молчу. Эвелин, вероятно, считает Вэнден милой девочкой, растерянной и смущенной – человеком искусства. Прайс с Эвелин ничего не едят; я подозреваю, что это все кокаин, хотя и не уверен. Отхлебнув из стакана, Прайс берет в руки журнал «Deception» и хмыкает.

– «Конец Даунтауна»! – восклицает он, тыкая в каждое слово заголовка. – Кого… трясет чужое горе?

Я почему-то жду, что Сташ перестанет созерцать свою тарелку, но он продолжает смотреть на одинокий кусок суши, улыбаясь своим мыслям и качая головой.

– Эй, – произносит Вэнден так, словно ее глубоко оскорбили. – Это касается всех нас.

– Ой-ой-ой, – говорит Тим предостерегающе, – это касается всех нас? А как насчет резни в Шри-Ланке, моя дорогая? Разве она нас не касается? Шри-Ланка, а?..

– «Даунтаун» – клевый клуб в Виллидже, – пожимает плечами Вэнден. – И нас это тоже касается.

Неожиданно Сташ говорит, не поднимая глаз от тарелки:

– Это называется Тонка. – Похоже, он раздражен, но его голос звучит ровно и тихо. Он по-прежнему смотрит на суши. – Не Шри-Ланка, а Тонка. Понятно? Тонка.

Вэнден опускает глаза и кротко произносит:

– Ага.

– Ты, вообще, знаешь, что там происходит, в Шри-Ланке? Как там сикхи сотнями убивают израильтян? – подначивает ее Тимоти. – Разве это нас не касается?

– Кому ролл каппамаки? – бодро перебивает его Эвелин, поднимая поднос.

– Ладно, Прайс, не заводись, – говорю я. – У нас есть проблемы и поважней Шри-Ланки. Конечно, внешняя политика – это важно, но у нас есть более насущные проблемы.

– Что, например? – говорит он, по-прежнему глядя на Вэнден. – И кстати, почему у меня в соевом соусе плавает лед?

– Ну… – неуверенно начинаю я, – ну, нам надо покончить с апартеидом, это раз. Остановить гонку ядерных вооружений, побороть мировой терроризм и голод. Обеспечить надежную армию, предотвратить распространение коммунизма в Центральной Америке, установить мир на Ближнем Востоке, сделать так, чтобы Вооруженные силы США не использовались за рубежом. Мы должны сделать Америку сильной и уважаемой мировой державой. Это не преуменьшает значение наших внутренних проблем, которые так же важны, а может быть, и важнее. Необходимо улучшать медицинское обслуживание пожилых людей и делать его более доступным, контролировать распространение СПИДа и искать средства для борьбы с ним, оберегать окружающую среду от загрязнения и токсичных отходов; улучшать качество начального и среднего образования; ужесточить законы по борьбе с преступностью и распространением наркотиков. Мы также должны обеспечить среднему классу доступное высшее образование, а пожилым – социальную защиту, а еще нужно бережно относиться к природным ресурсам и охранять заповедники. И уменьшить влияние крайних политических партий.

Все (даже Сташ) таращатся на меня, чувствуя себя неловко. Но меня несет:

– Положение в экономике по-прежнему скверное. Мы должны найти способ сдержать инфляцию и уменьшить дефицит бюджета. Следует также обеспечить обучение безработных и создать для них рабочие места, равно как и защитить американский рынок рабочей силы от наплыва иностранцев-нелегалов. Мы должны сделать так, чтобы Америка стала лидером в передовых технологиях. В то же время нужно заботиться об экономическом росте и развитии деловой активности; упорно бороться против федеральных налогов на доходы; снижать процентные ставки, создавать благоприятные условия для развития мелкого предпринимательства, контролировать слияния крупных корпораций и их сделки.

После этого заявления Прайс едва не выплевывает «Абсолют», а я пытаюсь посмотреть в глаза каждому, особенно в глаза Вэнден: если бы она состригла зеленые пряди, перестала носить черную кожу, чуточку порозовела (может, пошла бы на аэробику) и надела бы нормальную блузку, что-нибудь от Laura Ashley, – она могла бы быть очень даже хорошенькой. Но почему она спит со Сташем? Он бледный, рыхлый, плохо подстриженный, и лишнего веса в нем как минимум фунтов десять: под черной майкой и в помине нет никакой мускулатуры.

– Но и про социальные потребности тоже нельзя забывать. Нельзя допустить, чтобы люди бесконтрольно пользовались системой социальной помощи. Мы должны обеспечить бездомных пищей и кровом, противостоять расовой дискриминации, защищать гражданские права и женское равноправие и вместе с тем следует изменить закон об абортах так, чтобы он защищал право на жизнь и в то же время давал женщинам свободу выбора. Необходим жесткий контроль за нелегальной эмиграцией. Мы должны вернуться к традиционным нравственным ценностям, запретить порнографию и насилие на телеэкране, в кино и в популярной музыке – везде. Самое главное: надо воспитывать молодежь, чтобы привить ей гражданское самосознание и неприятие грубого материализма.

Я допиваю свой виски. Все уставились на меня и молчат. Кортни улыбается с довольным видом. Тимоти ошеломленно качает головой с явным недоверием. Эвелин, озадаченная поворотом беседы, с трудом встает из-за стола и спрашивает, кто хочет десерт.

– У меня есть… шербет, – произносит она, словно в трансе, – киви, карамбола, черимойя, плод кактуса и эта… как ее… – она прерывает свой монолог зомби и пытается вспомнить название еще одного экзотического фрукта, – ах да, японская груша.

Все по-прежнему молчат. Тимоти бросает на меня быстрый взгляд. Я смотрю на Кортни, потом – снова на Тима, потом на Эвелин. Встретив мой взгляд, Эвелин с беспокойством смотрит на Тима. Я тоже смотрю на Тима, на Кортни, опять на Тима, который еще раз косится в мою сторону и медленно, неуверенно произносит:

– Мне кактусовую грушу.

– Плод кактуса, – поправляет Эвелин.

Я с подозрением смотрю на Кортни и после того, как она говорит: «Черимойя», я говорю: «Киви», и тогда Вэнден тоже говорит: «Киви», а Сташ тихо, но очень четко, выговаривая каждую букву, выдает:

– Шоколадные чипсы.

Беспокойство, промелькнувшее при этих словах на лице Эвелин, мгновенно сменяется добродушной улыбкой, похожей на маску. Она говорит:

– Ах, Сташ, ты же знаешь, что у меня нет шоколадных чипсов, хотя, признаюсь, это было бы оригинальное наполнение для шербета. Я же сказала, у меня есть черимойя, кактусовая груша, карамбола, то есть плод кактуса…

– Я слышу, слышу, – отмахивается Сташ. – Тогда сделай мне сюрприз.

– Ладно, – говорит Эвелин. – Кортни, ты мне не поможешь?

– Конечно.

Кортни поднимается из-за стола. Я наблюдаю, как она, стуча каблуками, уходит на кухню.

– Никаких сигар, мальчики, – кричит Эвелин.

– Даже не думал, – говорит Прайс, убирая сигару обратно в карман.

Сташ по-прежнему смотрит на суши так напряженно, что это меня раздражает. Надеясь, что до него дойдет моя ирония, я интересуюсь:

– Опять шевелится?

Вэнден соорудила у себя на тарелке улыбающуюся рожицу из калифорнийских роллов. Она показывает тарелку Сташу:

– Ну как?

– Круто, – бормочет Сташ.

Эвелин возвращается с шербетом в розеточках Odeon и с непочатой бутылкой виски «Гленфиддих», которая так и остается неоткрытой, пока мы едим шербет.

Кортни должна уйти рано, они с Луисом встречаются на корпоративной вечеринке в «Бедламе» – это новый клуб в центре. Вскоре уходят и Сташ с Вэнден – «зацепить» что-нибудь в СоХо. Я единственный видел, как Сташ взял с тарелки суши и сунул его в карман своей светло-зеленой кожаной куртки. Когда я сообщаю об этом Эвелин, которая ставит посуду в посудомоечную машину, она смотрит на меня с такой ненавистью, что перспектива вечернего секса становится более чем сомнительной. Но я все равно остаюсь. И Прайс тоже. Он лежит в спальне Эвелин, на ковре Aubusson конца восемнадцатого века, и пьет эспрессо из чашечки Ceraline. Я лежу на кровати Эвелин, обхватив гобеленовую подушку от Jenny В. Goode, и потягиваю «Абсолют» с клюквенным соком. Эвелин сидит за туалетным столиком и расчесывает волосы; ее великолепное тело упаковано в шелковый зелено-белый полосатый халат от Ralph Lauren; она рассматривает свое отражение в маленьком зеркале.

– А что, никто, кроме меня, не заметил, что Сташ решил, будто его суши… – Я откашливаюсь и продолжаю: – Зверек?

– Пожалуйста, не приглашай больше своих «богемных» друзей, – устало говорит Прайс. – Мне надоело, что за ужином я единственный, кто не разговаривает с инопланетянами.

– Я пригласила их в первый раз, – говорит Эвелин, поглощенная своей безмятежной красотой. Она сосредоточенно рассматривает свои губы.

– А тогда, в «Одеоне»? – бормочет Прайс.

Интересно, а почему меня тогда не пригласили в «Одеон» на ужин с художниками? Неужели Эвелин сама оплатила счет? Наверное. Внезапно я представляю себе, как Эвелин улыбается, сидя за столом, где собрались одни друзья Сташа: все они сооружают у себя на тарелках маленькие домики из ломтиков жареного картофеля; делают вид, что копченый лосось – живой; двигают по столу куски рыбы; рыба беседует с каждым о «художественной жизни» и новых галереях; может быть, они даже пытаются загнать рыбу в домики, сложенные из кусочков жареного картофеля…

– Не знаю, в курсе ли ты, но я тоже с инопланетянами не общалась, – говорит Эвелин.

– Ага, но ты встречаешься с Бэйтменом, что равносильно общению с инопланетянами, – гогочет Прайс.

Я швыряю в него подушкой. Он ловит ее на лету и кидает обратно в меня.

– Оставь Патрика в покое. Он милый соседский мальчик, – говорит Эвелин, намазывая лицо кремом. – Ты ведь не инопланетянин, правда, милый?

– Должен ли я удостоить этот вопрос ответом? – вздыхаю я.

– Милый. – Глядя на мое отражение, она надувает губки. – Я знаю, что ты не пришелец.

– Какая радость, – бормочу я себе под нос.

– Сташ в тот вечер был в «Одеоне», – продолжает Прайс и испытующе смотрит на меня. – В «Одеоне». Ты слушаешь, Бэйтмен?

– Нет, его не было, – говорит Эвелин.

– Нет, он был, только тогда его звали не Сташ. Его звали Подковка, или Магнит, или Лего, или еще как-то, столь же солидно, – усмехается Тим. – Не помню.

– Тимоти, о чем ты? – устало спрашивает Эвелин. – Я тебя даже не слушаю. – Она протирает ваткой лоб.

– Нет, мы же были тогда в «Одеоне». – С некоторым усилием Прайс принимает сидячее положение. – Не спрашивай почему, но я отчетливо помню, как он заказал тунца капучино.

– Карпаччо, – поправляет Эвелин.

– Нет, Эвелин, любовь моя. Я отчетливо помню, как он заказал тунца капучино, – говорит Прайс, разглядывая потолок.

– Он заказывал карпаччо, – не сдается она, протирая ваткой веки.

– Капучино, – настаивает Прайс. – Пока ты его не поправила.

– Сегодня ты его даже не узнал, – говорит она.

– Да, но я его помню. – Прайс оборачивается ко мне. – Эвелин назвала его «добродушным культуристом». Так она мне его и представила. Клянусь.

– Заткнись, – с раздражением говорит Эвелин, но все же кокетливо улыбается, глядя на Тимоти в зеркало.

– Что-то я сомневаюсь, что Сташ появляется в светской хронике в журнале «W», а я-то всегда думал, что ты этим руководствуешься, выбирая друзей, – говорит Прайс, бросив на нее ответный похотливо-волчий взгляд.

Я сосредоточен на своем «Абсолюте» с клюквенным соком, который похож на жидкую, водянистую кровь со льдом и лимоном.

– А что там у Кортни с Луисом? – говорю я, в надежде прервать их обмен взглядами.

– Господи, – стонет Эвелин, вновь повернувшись к зеркалу. – Самое ужасное даже не то, что Кортни больше не нравится Луис. Самое ужасное…

– Ей закрыли кредит в Bergdorf’s? – предполагает Прайс.

Я смеюсь. Мы хлопаем друг друга по рукам.

– Нет, – продолжает Эвелин, тоже развеселившись. – Самое страшное то, что на самом деле она влюбилась в какого-то торговца недвижимостью. Чурбан из пригорода.

– У каждого свои трудности, – глубокомысленно замечает Прайс, рассматривая свои ногти. – Но, господи, эта… как ее там… Вэнден?

– Только не начинай, – морщится Эвелин и принимается расчесывать волосы.

– Вэнден – нечто среднее между… The Limited и… ношеным Benetton, – говорит Прайс, закрыв глаза и сжав руки.

– Нет, – улыбаюсь я, пытаясь поучаствовать в разговоре. – Ношеным Fiorucci.

– Да, – говорит Тим, – наверное. – Он открывает глаза и снова таращится на Эвелин.

– Тимоти, отстань, – говорит Эвелин. – Что ты хочешь, она из Кэмдена.

– Господи, – стонет Тимоти. – Меня тошнит от проблем девочек из Кэмдена. Мой любимый, я его так люблю, а он любит другую, я так тоскую, а он меня не замечает, бла-бла-бла, ля-ля-ля. Господи, как это скучно. Студенты. И они этим живут. Печально это, да, Бэйтмен?

– Да, – говорю я. – Печально.

– Видишь, Бэйтмен со мной согласен, – самодовольно ухмыляется Прайс.

– Он не согласен. – Бумажной салфеткой Kleenex Эвелин вытирает то, что она только что намазала. – Тимоти, Патрик не циник. Он соседский мальчик, правда, милый?

– Неправда, – шепчу я себе под нос, – я злоебучий психопат.

– Но даже если и так, то что? – вздыхает Эвелин. – Она не самая умная девушка в мире.

– Ха, не самая умная! Тоже мне открытие века! – кричит Прайс. – Сташ тоже не самый смышленый парень. Отличная пара. Они где познакомились, на «Любви с первого взгляда»?

– Оставь их в покое, – говорит Эвелин. – У Сташа есть талант, и я уверена, что мы недооцениваем Вэнден.

– Эта девушка… – Прайс поворачивается ко мне. – Слушай, Бэйтмен, эта девушка… мне Эвелин рассказывала… она взяла в прокате «Апогей», потому что думала, что это фильм про… – он глотает слюну, – про гомиков.

– Я тут подумал, – говорю я. – Мы ведь так и не выяснили, чем занимается Сташ… как я понимаю, у него есть фамилия, но не говори мне, Эвелин, я не хочу ее знать… так вот, мы так и не выяснили, чем он зарабатывает на жизнь?

– Во-первых, он – человек хороший и очень порядочный, – бросается Эвелин на его защиту.

– И он попросил шербет с шоколадными чипсами! – насмешливо подвывает Прайс. – О чем тут вообще говорить?!

Не обращая внимания на его слова, Эвелин снимает сережки Tina Chow.

– Он скульптор, – говорит она сухо.

– Чушь собачья, – отвечает Тимоти. – Я помню наш разговор в «Одеоне». – Он опять поворачивается ко мне. – Как раз тогда, когда он заказал тунца капучино, и я уверен, что, если бы его не поправили, он заказал бы еще и лосося au lait[3], — так вот, он сказал мне тогда, что устраивает вечеринки, стало быть он… не знаю, поправь меня, Эвелин, если я ошибаюсь… обслуга. Он – обслуга! – Прайс буквально кричит. – А не ебаный скульптор!

– Да успокойся ты, наконец, – говорит Эвелин, снова намазывая лицо кремом.

– Все равно что сказать, что ты – поэтесса. – Тимоти пьян, и я уже жду не дождусь, когда он освободит помещение.

– Знаешь, – начинает Эвелин, – я, вообще-то, когда-то…

– Ты, блядь, у нас текстовый процессор! – Тима и вправду уже заносит. Он подходит к Эвелин и склоняется над ней, глядя на свое отражение в зеркале.

– Ты, кажется, потолстел, Тим? – задумчиво спрашивает Эвелин. Изучив отражение Тима в зеркале, она заключает: – Как-то лицо у тебя… округлилось.

Тимоти, в отместку, нюхает шею Эвелин и спрашивает:

– Что это за восхитительное… благоухание?

– Obsession. – Кокетливо улыбаясь, Эвелин мягко отталкивает Тимоти. – Obsession. Патрик, убери от меня своего приятеля.

– Нет-нет, подожди. – Тимоти громко втягивает носом воздух. – Это не Obsession. Это… это… – Его лицо искажается в притворном ужасе. – Боже мой… это крем для искусственного загара Q.T.Instatan!

Эвелин медлит, пытаясь придумать достойный ответ. Она снова внимательно смотрит на Тима:

– Ты не лысеешь?

– Эвелин, – отвечает Тим, – не уходи от темы, хотя… – Он уже искренне встревожен. – Раз ты сказала… что, много геля? – Он озабоченно проводит рукой по волосам.

– Может быть, – говорит Эвелин. – Теперь, будь любезен, сядь.

– По крайней мере, волосы у меня не зеленые, и я не пытался подстричься масляным ножом, – говорит Тим, намекая на цвет волос Вэнден и плохую, дешевую стрижку Сташа. Стрижка плохая именно потому, что дешевая.

– Так ты потолстел? – На этот раз голос Эвелин звучит серьезно.

– Господи, – Тим, похоже, обиделся, – нет, Эвелин.

– Лицо у тебя определенно округлилось, – говорит Эвелин, – уже не такое… точеное.

– Не верю, – говорит Тим.

Он еще пристальнее всматривается в зеркало. Эвелин продолжает расчесывать волосы, но уже не так энергично, потому что теперь она смотрит на Тима. Заметив это, он нюхает ее шею и ухмыляется. Мне показалось, что он успел ее лизнуть.

– Ну что, Q.T.? – говорит он. – Ладно, мне-то можешь признаться. Я чувствую, что это оно.

– Нет, – отвечает Эвелин без улыбки. – Это ты им пользуешься.

– Нет. Я-то как раз не пользуюсь. Я хожу в солярий. И не стыжусь в этом признаться, – говорит он. – А вот ты пользуешься Q.T.

– По-моему, ты бредишь, – неубедительно защищается Эвелин.

– Я тебе говорю, я хожу в солярий. Конечно, я знаю, как это дорого, но… – Прайс бледнеет. – И все-таки это Q.T.?

– Какое нужно иметь мужество, чтобы признаться, что ходишь в солярий, – язвит Эвелин.

– Q.T. – Тимоти хихикает.

– Не знаю, о чем ты, – говорит Эвелин и вновь принимается расчесывать волосы. – Патрик, пожалуйста, проводи своего друга к выходу.

Прайс встает на колени. Он втягивает носом воздух, нюхает голые ноги Эвелин, она смеется. Я внутренне напрягаюсь.

– Господи, – громко стонет она. – Да убирайся ты отсюда.

– Ты – апельсинчик, – смеется он, уткнувшись головой ей в колени. – Потому что ты вся оранжевая.

– Я не оранжевая, – возражает она, и ее голос – как низкий протяжный стон наслаждения и боли. – Придурок.

Я лежу на кровати и наблюдаю за ними. Тимоти пытается пропихнуть голову под халатик от Ralph Lauren. Эвелин от удовольствия запрокинула голову, она пытается отпихнуть Прайса, но не всерьез. Она легонько бьет его по спине щеткой для волос Jan Hove. Я почти не сомневаюсь, что у Тимоти роман с Эвелин. Тимоти – единственный интересный человек из всех моих знакомых.

– Тебе пора идти, – говорит Эвелин, тяжело дыша. Она больше не бьет его щеткой.

Он глядит на нее снизу вверх, сверкая великолепной белозубой улыбкой, и говорит:

– Как даме будет угодно.

– Большое спасибо, – отвечает она, как мне кажется, несколько разочарованно.

Он поднимается:

– Может, поужинаем вместе? Как насчет завтра?

– Мне надо спросить своего бойфренда, – говорит она, улыбаясь мне в зеркале.

– Наденешь то черное сексуальное платье от Аnne Klein? – положив руки ей на плечи, шепчет он ей на ухо. – Кстати, Бэйтмен, тебя никто не приглашает.

Добродушно хихикая, я поднимаюсь с кровати – проводить его к двери.

– Погоди! Мой эспрессо! – кричит он.

Эвелин смеется и хлопает в ладоши, как будто ей нравится, что Тимоти никак не уходит.

– Давай, дружок. – Я бесцеремонно выталкиваю его из спальни. – Пора баиньки.

Уже на пороге Прайс посылает Эвелин воздушный поцелуй. Выходя на улицу, он не произносит ни звука.

Выпроводив его, я наливаю себе бренди в итальянский пузатый стаканчик. Когда я возвращаюсь в спальню, Эвелин уже лежит в постели и смотрит «Магазин на диване». Я ложусь рядом и распускаю узел галстука от Armani. Я спрашиваю Эвелин:

– Почему бы тебе не сойтись с Прайсом?

– Господи, Патрик, – произносит она, зажмурив глаза, – ну при чем тут Прайс? Прайс! – Судя по ее тону, она точно с ним спала.

– Он богат, – говорю я.

– Все богаты, – говорит она, уткнувшись в экран телевизора.

– Он хорошо выглядит, – замечаю я.

– Все хорошо выглядят, Патрик, – тихо произносит она.

– У него отличная фигура, – продолжаю я.

– Сейчас у всех отличная фигура, – отвечает она.

Я ставлю стакан на столик и перекатываюсь на нее. Пока я целую и облизываю ее шею, она бесстрастно глядит на широкий экран телевизора Panasonic и приглушает звук с пульта дистанционного управления. Я снимаю рубашку от Armani и кладу руку Эвелин себе на живот, чтобы она ощутила, какой он крепкий. Как камень. Я напрягаю мышцы, – к счастью, в комнате горит свет и ей видно, какой загорелый и подтянутый у меня брюшной пресс.

– Знаешь, – говорит она вдруг, – у Сташа положительный анализ на СПИД. А… – Она умолкает; что-то на экране привлекает ее внимание; она слегка прибавляет звук, потом опять делает тише. – А… Я думаю, что сегодня он будет спать с Вэнден.

– Хорошо, – говорю я, легонько кусаю ее за шею и кладу одну руку на ее упругую холодную грудь.

– Ты злой, – говорит она и, слегка возбужденная, проводит руками по моим широким крепким плечам.

– Нет, – говорю. – Я не злой. Просто я твой жених.

Примерно пятнадцать минут я пытаюсь трахнуть ее, но потом прекращаю попытки. Она говорит:

– Ничего страшного, в другой раз будешь в лучшей форме.

Я тянусь к стаканчику с коньяком. Допиваю его. Эвелин, как всегда, принимает парнат, это антидепрессант. Я лежу рядом с ней и смотрю «Магазин на диване»: стеклянные куклы, вышитые подушечки, лампы в форме футбольных мячей. Эвелин начинает засыпать.

– Ты миноксидилом не пользуешься? – спрашивает она через некоторое время.

– Нет, не пользуюсь, – говорю я. – Зачем он мне?

– По-моему, у тебя волосы редеют, – бормочет она.

– Не редеют, – отвечаю я в полусне.

Сложно сказать. У меня очень густые волосы, так что почти невозможно заметить, редеют они или нет. Но я думаю, что все-таки нет.

Я возвращаюсь домой пешком, говорю «Спокойной ночи!» швейцару, которого не узнаю (он может оказаться кем угодно), поднимаюсь к себе и растворяюсь в своей гостиной, высоко над городом. В углу мягко светится музыкальный автомат Wurlitzer 1015 (который не так хорош, как Wurlitzer 850, но тот нигде не найдешь), играют Tokens – «The Lion Sleeps Tonight». Я онанирую, представляя сначала Эвелин, потом Кортни, потом Вэнден, снова Эвелин и уже под конец, перед слабеньким оргазмом, – почти голую модель в короткой маечке на завязках, увиденную сегодня в рекламе Calvin Klein.

Утро

В ранних лучах майского утра моя гостиная выглядит так: над большим белым камином – газ-поленья, гранит и мрамор – висит подлинник Дэвида Оники. Портрет обнаженной женщины, выполненный в приглушенных, неярких тонах с преобладанием серого и оливкового; шесть футов на четыре. Женщина сидит в шезлонге и смотрит «MTV» на фоне марсианского пейзажа – мерцающей розово-лиловой пустыни, усыпанной выпотрошенной рыбой; осколки разбитых тарелок расходятся наподобие солнечных лучей над ее желтой головой. Стильная строгая рамка из черного металла. Напротив картины – длинный белый диван, набитый пухом, и 30-дюймовый цифровой телевизор Toshiba – высококонтрастная модель с улучшенным разрешением, возможность просмотра четырех каналов одновременно; высокотехнологичная комбинация трубок от NEC с системой цифрового эффекта картинка-в-картинке (плюс остановка кадра); звук идет через встроенный MTS и пятиваттный встроенный усилитель. В стеклянной тумбочке под телевизором – видеомагнитофон Toshiba модели super-high-band Beta со встроенной функцией редактирования, включая буквенный генератор с восьмистраничной памятью, high-band-запись, обратное воспроизведение и трехнедельное предпрограммирование на восемь записей. По углам стоят галогеновые лампы. Тонкие белые жалюзи закрывают все восемь окон – от пола до потолка. Перед диваном – журнальный столик от Turchin (стеклянный верх и дубовые ножки), на котором расставлены стеклянные зверюшки от Steuben и дорогие хрустальные пепельницы от Fortunoff, хоть я и не курю. Рядом с музыкальным автоматом Wurlitzer – большой концертный рояль Baldwin черного дерева. Во всей квартире – паркетный пол из светлого полированного дуба. В другом конце гостиной, рядом с письменным столом и журнальной стойкой от Gio Ponti, – полностью укомплектованная стереосистема (CD-плеер, кассетная дека, тюнер и усилитель) Sansui с шестифутовыми колонками Duntech Sovereign 2001 в корпусе из бразильского красного дерева. В центре спальни – пуховый футон на дубовом основании. У стены – 31-дюймовый Panasonic с плоским экраном и стереозвуком, а под ним, в стеклянной тумбе, – видеомагнитофон Toshiba. Я не уверен, что часы на цифровом будильнике Sony показывают правильное время, поэтому мне приходится сесть и взглянуть на мигающую панель видеомагнитофона. Потом я беру со столика из стекла и стали, стоящего рядом с кроватью, кнопочный телефон Ettore Sottsass и набираю номер службы точного времени. В одном углу спальни – кресло из кремовой кожи, стали и дерева (дизайн – Eric Marcus), в другом – кресло из прессованной фанеры. На полу – ковер Maud Sienna, бежево-белый в черную крапинку. Одну стену целиком занимают четыре шкафа из высветленного красного дерева. Сегодня я спал в шелковой пижаме от Ralph Lauren. Поднявшись с кровати, я набрасываю ярко-красный халат и иду в ванную. Я мочусь и придирчиво изучаю свое отражение в стекле, которым покрыт висящий над унитазом бейсбольный плакат, – на предмет, нет ли отеков. Потом переодеваюсь в трусы-боксеры от Ralph Lauren с вышитой монограммой и тонкий свитер от Fair Isle, сую ноги в шелковые шлепанцы в крупный горошек (Enrico Hidolin), надеваю на глаза охлаждающую маску и приступаю к утренней гимнастике. Затем я встаю перед раковиной Washmobile (хром и акрил) с мыльницей, держателем для стаканчика и поручнями, на которых висят полотенца. Полотенца я покупаю в Hastings Tile, а саму раковину (отшлифованный мрамор) я заказывал в Финляндии. Не снимая охлаждающей маски, я изучаю свое отражение. В стаканчик из нержавеющей стали я наливаю жидкость для удаления зубного камня Plax и полощу рот в течение тридцати секунд. Потом выдавливаю пасту Rembrandt на зубную щетку из искусственного черепашьего панциря, тщательно чищу зубы (из-за похмелья мне не до зубной нити – но, может быть, я чистил их нитью вчера, перед сном?). Полощу рот листерином. Потом я осматриваю свои ногти и чищу их щеточкой. Снимаю охлаждающую маску, протираю лицо лосьоном, который глубоко очищает поры, накладываю травяную маску с мятой и оставляю на десять минут, в течение которых я проверяю ногти на ногах. Потом я полирую зубы щетками Probright и Interplack (они продавались в комплекте с зубной щеткой). Interplack вращается со скоростью 4200 оборотов в минуту и 46 раз в секунду меняет направление движения; длинная щетина очищает межзубное пространство и массирует десны, а короткая чистит поверхность зубов. Снова полощу рот, на этот раз сепаколом. Смываю маску при помощи мятного скраба. На душе – универсальная насадка австралийского производства из позолоченной меди, покрытой белой эмалью, с распылением воды во всех направлениях и регулировкой высоты в пределах тридцати дюймов. Я встаю под душ и включаю воду. Сначала я моюсь гидроактивным очищающим гелем, потом – медово-миндальным скрабом, а лицо я мою отшелушивающим очищающим гелем. Шампунь Vidal Sassoon лучше всего подходит для удаления чешуек кожи, жира, солей, вредных веществ, содержащихся в загрязненном воздухе, пыли и грязи, которые утяжеляют волосы и склеивают их, а это старит. Бальзам тоже очень хороший – благодаря силиконовой технологии он питает волосы, но не утяжеляет их (это тоже старит). На выходных или перед свиданием я пользуюсь Greune Natural Revitalizing – шампунь, бальзам и питательный комплекс. В них содержится D-пантенол, комплекс витаминов группы В, полисорбит-80, очищающее средство для кожи головы и натуральные травы. В ближайшие выходные я планирую съездить в Bloomingdale’s или Bergdorf’s и купить (по совету Эвелин) шампунь и лечебный комплекс Foltene European для редеющих волос: он содержит комплексные углеводы, которые проникают в волосы, укрепляют их и придают блеск. Надо купить и Vivagen, комплекс витаминов для ухода за волосами, – это новый продукт от Redken, предотвращающий минеральные отложения и продлевающий жизненный цикл волос. Луис Каррузерс очень рекомендовал систему Aramis Nutriplexx – питательный комплекс, способствующий улучшению кровообращения. Я выхожу из душа, насухо вытираюсь, опять надеваю трусы-боксеры от Ralph Lauren и перед тем, как нанести на лицо крем для бритья Mousse A Raiser от Pour Hommes, на две минуты прикладываю к лицу горячее полотенце, чтобы смягчить жесткие волоски. Перед бритьем я всегда мажу лицо увлажняющим кремом (я предпочитаю Clinique) и даю ему впитаться. Его можно смыть, но можно и оставить, а крем для бритья нанести поверх него – лучше это сделать помазком, который смягчает и приподнимает волоски, и они легче сбриваются. Он также препятствует испарению влаги и уменьшает трение между лезвием и кожей. Перед бритьем следует смочить бритву горячей водой и брить в направлении роста волос, с легким нажимом на кожу. Бакенбарды и подбородок я всегда брею в последнюю очередь, поскольку на этих участках волосы жестче и им требуется больше времени для смягчения. Бритву надо сразу помыть и тщательно стряхнуть воду. После бритья я споласкиваю лицо холодной водой, чтобы удалить все остатки пены. Я пользуюсь только лосьонами либо без спирта вообще, либо с очень небольшим содержанием спирта. После бритья нельзя пользоваться одеколоном, потому что высокое содержание спирта сушит кожу лица (а это старит). Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, следует протереть ее ватным тампоном с антибактериальным тонизирующим лосьоном без спирта и смазать увлажняющим кремом. Потом нужно еще раз сполоснуть лицо водой и нанести лосьон, который смягчает кожу и усиливает действие увлажняющего крема. Я предпочитаю гель-лосьон Appaisant, также от Pour Hommes, – превосходное успокаивающее средство для кожи. Если кожа тусклая, сухая и шелушится (а это старит), следует протереть лицо очищающим лосьоном, который удаляет омертвевшие клетки и омолаживает кожу; к тому же он подчеркивает загар. Затем следует нанести на веки крем-бальзам против морщин (Baume Des Yeux) и еще раз протереть лицо увлажняющим «защитным» лосьоном. Прежде чем нанести лосьон для кожи головы, я вытираю волосы насухо и слегка подсушиваю их феном, чтобы придать им объем и форму (без клейких средств для укладки), а потом добавляю еще немного лосьона, равномерно распределяю его при помощи щетки из натуральной щетины Kent. Наконец расческой с редкими зубьями я зачесываю волосы назад. Я опять надеваю домашний свитер Fair Isle, сую ноги в шелковые шлепанцы и направляюсь в гостиную. Ставлю диск с новым альбомом Talking Heads, но он начинает «прыгать». Я вынимаю его и вставляю в проигрыватель специальный чистящий диск. Лазерная линза – очень чувствительное устройство; она очень быстро пачкается от пыли, от влажности, от сигаретного дыма, от загрязненного воздуха – и если она испачкалась, то диск либо вообще не читается, либо «прыгает», перескакивает, меняет скорость и вообще. На чистящем диске есть специальная мягкая щеточка, которая при вращении удаляет с линзы жирный налет и частички пыли. Я снова ставлю Talking Heads, и на этот раз диск играет нормально. Я забираю газету «USA Today», которую мне положили под дверь, иду в кухню, принимаю две таблетки адвила, мультивитамины и калий, запиваю их минеральной водой Evian прямо из бутылки, потому что моя домработница, пожилая китаянка, вчера забыла включить посудомоечную машину, и мне приходится наливать грейпфрутово-лимонный сок в винный стакан St. Remy из набора от Baccarat. Я смотрю на неоновые часы, висящие над холодильником, и вижу, что у меня еще полно времени и можно спокойно позавтракать. Стоя у кухонной стойки, я ем из алюминиевых мисочек производства ФРГ киви и нарезанную дольками японскую грушу (в Gristede’s они стоят четыре доллара за штуку). Из большого стеклянного шкафа я достаю булочку с отрубями, пакетик с травяным чаем (без кофеина) и упаковку овсяных хлопьев. Одна стена кухни полностью заставлена такими шкафами: шлифованное металлизированное стекло, полочки из нержавеющей стали, металлический серо-синий корпус. Я разогреваю в микроволновой печи половину булочки и ем ее, пока теплая, намазав яблочным маслом. Потом ем овсяные хлопья и пророщенные зерна пшеницы с соевым молоком. Все это я запиваю еще одной бутылкой Evian и чашечкой травяного чая. Рядом с домашней хлебопечкой Panasonic и электрической кофеваркой Salton Pop-Up – еще одна кофеварка (для эспрессо), серебряная Cremina (как ни странно, она еще теплая), которую я купил в Hammacher Schlemmer, а также микроволновая печь Sharp модели R-1810A Carousel II на вертящейся подставке (в ней я подогреваю вторую половину булочки). Возле раковины стоит грязная термочашечка из нержавеющей стали, с блюдцем и ложечкой. Рядом с тостером Salton Sonata, кухонным комбайном Cuisinart Little Pro, электрической соковыжималкой Acme Supreme и миксером Cordially Yours стоит большой электрический чайник из нержавеющей стали, на две с половиной кварты[4], который высвистывает мелодию «Чай вдвоем», когда вода закипает. Я делаю себе еще одну чашку бескофеинового чая «яблоко с корицей». Я долго пялюсь на нож Black & Decker, который лежит возле раковины, вделанной в стену. Он предназначен для очистки и нарезки овощей и продается в наборе с различными съемными лезвиями, которые крепятся на одной рукоятке, – обычное лезвие, лезвие с зазубренным краем и лезвие с зубчатым краем. Сегодня я надеваю костюм от Alan Flusser с удлиненным пиджаком и узкими брюками, в стиле восьмидесятых (который, в свою очередь, является обновленной версией моды тридцатых). В этой модели пиджак имеет подплечники, вырез на полочках небольшой, а спинка – с фалдами. Мягкие лацканы шириной около четырех дюймов имеют заостренные кончики. На хорошо скроенном двубортном пиджаке лацканы с заостренными кончиками смотрятся более элегантно, чем закругленные. Низкие «двойные» карманы прикрыты маленькими отворотами, над которыми есть прорезь, подшитая узкой полоской ткани. Четыре пуговицы образуют правильный квадрат; еще две пуговицы располагаются чуть выше перехлеста лацканов. Глубокие складки на брюках продолжают линии широкого пиджака. Спереди линия талии чуть завышена. На поясе есть удобные петельки для подтяжек. Шелковый галстук в крапинку – от Valentinо Couture. Легкие туфли без шнурков, из крокодиловой кожи – от A. Testoni. Одеваясь, я смотрю телевизор – «Шоу Патти Винтерс». Сегодня у нее в гостях женщины, страдающие раздвоением личности. На экране – невзрачная тучная дама преклонного возраста. За кадром звучит голос Патти:

– Так что же это: шизофрения или нет? Расскажите нам!

– Нет-нет. Люди, страдающие раздвоением личности, не шизофреники, – отвечает женщина, качая головой. – Мы не опасны.

– Итак. – Патти стоит посреди студии с микрофоном в руке. – Кем вы были в прошлом месяце?

– Кажется, в прошлом месяце я в основном была Полли, – говорит женщина.

Камера показывает зрителей в студии. Крупным планом – встревоженное лицо какой-то домохозяйки, но она даже не успевает заметить себя на экране: теперь снова показывают женщину с раздвоением личности.

– Хорошо, – продолжает Патти. – А кто вы теперь?

– Ну… – устало вздыхает женщина, похоже, что этот вопрос ей задавали неоднократно и она раз за разом честно на него отвечала, однако ей по-прежнему никто не верит. – В этом месяце я… баранья отбивная. В основном баранья отбивная.

Долгая пауза. Наплыв камеры. Крупным планом – ошеломленная домохозяйка качает головой, другая домохозяйка что-то шепчет ей на ухо.

На мне туфли без шнурков, из крокодиловой кожи – от A.Testoni.

Доставая свой плащ из стенного шкафа в прихожей, я натыкаюсь на клетчатый шарфик от Burberry и такую же куртку с вышитым китом (похоже, это детские вещи). Куртка измазана чем-то похожим на засохший шоколадный сироп, манжеты потемнели. Уже в лифте я завожу свой инерционный Rolex, слегка покачивая запястьем. Здороваюсь со швейцаром, выхожу на улицу, ловлю такси и отправляюсь на Уолл-стрит.

«У Гарри»

Поздно вечером, уже в сумерках, мы с Прайсом спускаемся по Ганновер-стрит и направляемся к «Гарри», словно нас ведет невидимый радар. С тех пор как мы вышли из Р&Р, Прайс не произнес ни слова. Он даже не отпустил никаких шуточек по поводу мерзкого нищего, скрючившегося под мусорным баком на Стоун-стрит, хотя и не пропустил блондинку (роскошные сиськи, отличная задница, высокие каблуки), которая шла в сторону Уотер-стрит, – и зловеще, по-волчьи, присвистнул ей вслед. Сегодня Прайс нервный и раздражительный; и у меня нет ни малейшего желания спрашивать у него, в чем дело. На нем – легкий льняной костюм от Canali Milano, хлопчатобумажная рубашка от Ike Behar, шелковый галстук от Bill Blass и кожаные ботинки на шнурках от Brooks Brothers. На мне – легкий льняной пиджак и такие же брюки в складку, хлопчатобумажная рубашка, шелковый галстук (все от Valentinо Couture) и кожаные ботинки в дырочку от Allen Edmonds. Мы заходим к «Гарри» и сразу же видим столик, за которым сидят Дэвид Ван Паттен и Крейг Макдермотт. На Ван Паттене – двубортный спортивный пиджак (шерсть с шелком), брюки на пуговицах с внутренними складками (тоже шерсть с шелком) от Bill Blass и кожаные ботинки от Brooks Brothers. На Макдермотте – льняной костюм с брюками в складку, рубашка от Basile (хлопок и лен), шелковый галстук от Joseph Abboud и туфли без шнурков, из страусиной кожи – от Susan Bennis Warren Edwards.

Они склонились над столом и что-то сосредоточенно пишут на бумажных салфетках; перед каждым стоит стакан – соответственно, скотч и мартини. Они машут нам. Прайс швыряет свой кожаный дипломат Tumi на пустой стул и устремляется к бару.

– Мне «J&B» со льдом! – кричу я ему вслед и сажусь рядом с Ван Паттеном и Макдермоттом.

– Слушай, Бэйтмен. – По голосу Крейга понятно, что это не первый его мартини. – Можно ли надевать мокасины с деловым костюмом? И не смотри на меня как на придурка.

– Черт, не спрашивай Бэйтмена, – стонет Ван Паттен, размахивая перед лицом своей золотой ручкой Cross. В рассеянности он отхлебывает мартини.

– Ван Паттен? – говорит Крейг.

– Да?

Макдермотт колеблется, но потом все-таки спокойно говорит:

– Заткнись.

– Чем вы, парни, тут занимаетесь?

Я замечаю у бара Луиса Каррузерса. Он стоит рядом с Прайсом. Прайс его полностью игнорирует. Одет Каррузерс неважно: четырехпуговичный двубортный шерстяной костюм, по-моему, от Chaps, хлопчатобумажная рубашка в полоску, шелковая бабочка плюс очки в роговой оправе от Oliver Peoples.

– Бэйтмен, мы придумываем вопросы, чтобы послать в «GQ», – отвечает Ван Паттен.

Луис замечает меня, слабо улыбается, потом, если я не ошибаюсь, краснеет и вновь поворачивается к бару. Почему-то бармены никогда не обращают внимания на Луиса.

– Мы поспорили, кого из нас первым опубликуют в рубрике «Вопрос – ответ», так что я жду ответа. Ну, что скажешь? – настойчиво спрашивает Макдермотт.

– Да о чем? – раздраженно спрашиваю я.

– О мокасинах, придурок, – говорит он.

– Ладно, ребятки. – Я тщательно взвешиваю слова. – Мокасины – традиционно повседневная обувь. – Я кидаю на Прайса выразительный взгляд, – видно, что ему очень хочется выпить.

Он пролетает мимо Луиса, который протягивает ему руку. Прайс улыбается, что-то говорит, движется дальше – по направлению к нашему столику. Луис снова пытается привлечь внимание бармена. Опять безуспешно.

– Но все-таки их можно надевать с костюмом – именно потому, что они такие популярные, да? – перебивает меня Крейг.

– Да, – согласно киваю я. – Но только черные или из испанской дубленой кожи.

– А коричневые? – подозрительно спрашивает Крейг.

Подумав, я отвечаю:

– Коричневые смотрятся слишком спортивно для делового костюма.

– О чем вы, пидоры, болтаете? – встревает Прайс. Он дает мне стакан и садится, закинув ногу на ногу.

– Ладно, теперь мой вопрос, – говорит Ван Паттен. – В двух частях… – Он выдерживает театральную паузу. – Закругленные воротнички – это слишком нарядно или слишком небрежно? Часть вторая: какой галстучный узел лучше всего смотрится с закругленными воротничками?

Прайс по-прежнему раздражен, в его голосе все еще чувствуется напряжение. Он отвечает быстро, четко выговаривая слова, так что слышно всему залу:

– Они выглядят нейтрально и подходят как к деловым костюмам, так и к спортивным пиджакам. В особо торжественных случаях они должны быть накрахмалены, а на официальных приемах с ними носят булавку.

Он умолкает, вздыхает. Кажется, он заметил кого-то знакомого. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть кого.

– С блейзером, – продолжает Прайс, – круглые воротнички должны выглядеть мягкими, поэтому их не крахмалят. С блейзером их носят как с булавкой, так и без нее. Поскольку традиционно считается, что круглые воротнички носят выпускники частных школ, то лучше всего они смотрятся с относительно небольшим галстучным узлом. – Он отпивает глоток мартини и меняет ноги местами. – Еще вопросы?

– Купите человеку выпить, – говорит Макдермотт, на которого явно произвела впечатление речь Прайса.

– Прайс? – говорит Ван Паттен.

– Да? – рассеянно отвечает Прайс, окидывая взглядом зал.

– Что бы мы без тебя делали?!

– Слушайте, – говорю я, – где мы сегодня ужинаем?

– У меня с собой верный мистер «Загат». – Ван Паттен вытаскивает из кармана темно-красную книжицу и машет ею перед носом Тимоти.

– Ура, – сухо произносит Тимоти.

– Ну и чего нам хочется? – спрашиваю я.

– Что-нибудь блондинистое и с большими сиськами. – Прайс.

– Может, то сальвадорское бистро? – Макдермотт.

– Слушайте, мы же потом собирались в «Туннель», так что давайте где-нибудь там.

– Черт, – говорит Макдермотт. – Мы идем в «Туннель»? На прошлой неделе я снял там одну цыпочку из Вассара…

– Господи, только не надо опять, – стонет Ван Паттен.

– Тебе-то что? – огрызается Макдермотт.

– Я там был. И я не обязан снова это выслушивать, – говорит Ван Паттен.

– Но я же тебе не рассказывал, что случилось потом, – говорит Макдермотт, подняв брови.

– Когда это вы, ребята, там были? – интересуюсь я. – А меня почему не позвали?

– Ты был в этом мудацком круизе. Заткнись и слушай. В общем, подцепил я в «Туннеле» эту цыпочку из Вассара… роскошная телка, высокая грудь, отличные ноги, все в полном порядке… купил ей пару коктейлей с шампанским, она сюда на каникулы приехала… в общем, она чуть не взяла в рот прямо в зале с канделябрами… Повез я ее к себе…

– Ага, ага, – перебиваю я. – А можно спросить, где в это время была Памела?

– Да пошел ты, – морщится Крейг. – Я хотел, чтобы мне отсосали, Бэйтмен. Я хотел телку, которая разрешает…

– Не желаю это слышать, – говорит Ван Паттен, затыкая уши. – Он сейчас скажет гадость.

– Ты ханжа, – ухмыляется Макдермотт. – Слушай, мы же не собирались покупать общую квартиру или бежать в церковь. Мне просто хотелось, чтобы мне отсасывали – минут тридцать – сорок…

Я кидаю в него палочку из коктейля.

– Короче, мы приходим ко мне и… слушайте… – он придвигается ближе к столу, – она к тому времени выпила столько шампанского, что должна была ебаться как слон, и представляете…

– Дала без гондона?

Макдермотт закатывает глаза:

– Девка была из Вассара, а не из Квинса.

Прайс трогает меня за плечо:

– А что это значит?

– Ладно, слушайте, – говорит Макдермотт. – Она… вы готовы?

Он выдерживает театральную паузу.

– Она подрочила мне рукой, и ничего больше… но и это еще не все… она даже перчатку не сняла!

Он откидывается на стуле и смотрит на нас, самодовольно потягивая мартини.

Мы все воспринимаем его рассказ очень серьезно. Никто не подшучивает над Макдермоттом за его откровенность или за неспособность надавить на ту цыпочку. Все молчат и думают об одном: никогда не снимай девок из Вассара.

– Что тебе нужно, так это цыпочка из Кэмдена, – замечает Ван Паттен, как только приходит в себя после рассказа Макдермотта.

– Ну конечно, – говорю я. – Для них ебаться с родным братом – в порядке вещей.

– Зато они думают, что СПИД – это новая британская группа, – добавляет Прайс.

– Так где мы ужинаем? – спрашивает Ван Паттен, рассеянно глядя на вопрос, записанный у него на салфетке. – Где мы, блядь, будем ужинать?

– Забавно: девки считают, что мужики только этим и озабочены… болезнями всякими и прочей херней, – говорит Ван Паттен, качая головой.

– В жизни не стану трахаться с гондоном, – объявляет Макдермотт.

– Я тут отксерил одну статью, – говорит Ван Паттен, – в ней говорится, что, какую бы паскудную, продажную, грязную телку мы ни драли, шанс заразиться равен полдесятитысячной процента, или что-то вроде того.

– У нормальных парней такого просто не может быть.

– Во всяком случае, у белых.

– И эта девка была в ебаной перчатке? – переспрашивает Прайс, который, похоже, еще не оправился от потрясения. – В перчатке?! А не проще бы было подрочить самому?!

– Знаешь, хуй тоже встает, – говорит Ван Паттен. – Это Фолкнер написал.

– Ты где учился? – интересуется Прайс. – В Pine Manor?

– Парни, – говорю я, – смотрите, кто идет.

– Кто? – Прайс даже не поворачивает головы.

– Подсказка, – говорю я. – Самый большой кретин в компании Drexel Burnham Lambert.

– Конноли? – высказывает догадку Прайс.

– Привет, Престон, – здороваюсь я с Престоном, пожимая ему руку.

– Ребята, – говорит Престон, кивая всем сразу, – прошу прощения, но сегодня я с вами поужинать не смогу.

На Престоне – двубортный шерстяной костюм от Alexander Julian, хлопчатобумажная рубашка и шелковый галстук от Perry Ellis. Он кланяется, положив руку на спинку моего стула:

– Мне очень жаль, но, знаете ли, обстоятельства.

Прайс награждает меня гневным взглядом и произносит одними губами:

– А его приглашали?

Я пожимаю плечами и допиваю остатки «J&B».

– Чем вчера вечером занимался? – спрашивает Макдермотт и добавляет: – Славный костюмчик.

– Кем вчера занимался? – поправляет Ван Паттен.

– Нет-нет, – отвечает Престон, – ничего такого. Вполне респектабельный и приличный вечер. Без девок, бухла и траха. Ходили в «Русскую чайную» с Александрой и ее родителями. Она называет отца… вы подумайте… Билли. А я был такой весь замотанный и уставший… и всего-то один-единственный стопак «Столичной».

Он зевает, снимает очки (Oliver Peoples, разумеется) и протирает их носовым платком от Armani:

– Не знаю, но, по-моему, наш малахольный православный официант кинул мне в борщ кислоту. Я такой, блядь, уставший.

– А сегодня что делаешь? – любопытствует Прайс без всякого интереса.

– Надо вернуть видеокассеты, ужинаем с Александрой во вьетнамском ресторане, а потом идем на Бродвей, на какой-нибудь британский мюзикл, – говорит Престон, обводя взглядом зал.

– Слушай, Престон, – говорит Ван Паттен. – Мы тут придумываем вопросы, чтобы послать в «GQ». Может, подскажешь?

– Подскажу, – отвечает Престон. – Когда надеваешь смокинг, как сделать так, чтобы сорочка спереди не задиралась?

С минуту Ван Паттен с Макдермоттом сидят молча, а потом Крейг, нахмурив брови и посерьезнев, задумчиво произносит:

– Хороший вопрос.

– Прайс, – говорит Престон, – а у тебя есть вопрос?

– Есть. – Прайс вздыхает. – Когда у тебя все друзья – бараны, то что будет, если ты вышибешь им мозги «магнумом» тридцать восьмого калибра: уголовное преступление, просто проступок или Божественное Провидение?

– Не пойдет для «GQ», – говорит Макдермотт. – Попробуй отправить в «Soldier of Fortune».

– Или в «Vanity Fair». – Ван Паттен.

– А это кто? – глядя в сторону бара, говорит Прайс. – Это не Рид Робисон? Кстати, Престон, надо просто пришить к сорочке петельку, пристегивающуюся к пуговице на брюках, и проследить за тем, чтобы накрахмаленный перед сорочки не опускался ниже пояса брюк, иначе, когда садишься, он будет топорщиться, так этот мудак – Робисон или нет? Чертовски похож.

Слегка ошалев от речи Прайса, Престон медленно оборачивается, вновь надевает очки и смотрит, щурясь, в сторону стойки:

– Нет, это Найджел Моррисон.

– А-а-а! – восклицает Прайс. – Один из этих молоденьких британских педиков, стажирующихся в…

– Откуда ты знаешь, что он педик? – перебиваю я.

– Британцы все педики, – пожимает плечами Прайс.

– Но откуда ты знаешь, Тимоти? – ухмыляется Ван Паттен.

– Я видел, как он ебал Бэйтмена в жопу. В сортире банка Morgan Stanley.

Я вздыхаю и обращаюсь к Престону:

– А где он стажируется, Моррисон?

– Не помню, – отвечает Престон, почесывая в затылке. – В Lazard?

– Где? – напирает Макдермотт. – В First Boston? Goldman?

– Точно не помню, – говорит Престон. – Может, в Drexel? Он всего лишь помощник ответственного аналитика по финансам, а его жуткая подруга с гнилыми зубами, та вообще сидит в какой-то дыре, занимается выкупом акций за счет кредита.

– Где мы сегодня ужинаем? – говорю я. Мое терпение лопается. – Надо заказать столик. Я не собираюсь стоять в каком-нибудь ебаном баре.

– А что это за дрянь надета на Моррисоне? – обращается сам к себе Престон. – Что, действительно костюм в полоску с клетчатой рубашкой?

– Это не Моррисон, – говорит Прайс.

– А кто? – Престон снова снимает очки.

– Это Пол Оуэн, – говорит Прайс.

– Это не Пол Оуэн, – говорю я. – Пол Оуэн в другом конце бара. Вон там.

Оуэн стоит у стойки, в двубортном шерстяном костюме.

– Он занимается счетами Фишера, – говорит кто-то.

– Везучий мерзавец, – бормочет кто-то другой.

– Везучий жидовский мерзавец, – произносит с нажимом Престон.

– Боже мой, Престон, – говорю я. – Это-то тут при чем?

– Слушай, я своими глазами видел, как он трепался по телефону с исполнительными менеджерами и при этом плел ебаную менору. А в прошлом декабре он приволок в офис куст хануки, – неожиданно оживившись, говорит Престон.

– Хуйню ты плетешь, – холодно замечаю я, – а не менору. Хуйню.

– Бог ты мой, Бэйтмен, может быть, мне сходить в бар и попросить Фредди пожарить тебе этих ебучих картофельных оладий, – говорит неподдельно встревоженный Престон. – Этих, как их… латкес?

– Спасибо, конечно, но я как-нибудь обойдусь, – отвечаю я. – Просто попридержи свои антисемитские замечания.

– Вот он, глас рассудка. – Прайс тянется вперед, чтобы потрепать меня по спине. – Милый соседский мальчик.

– Да, милый соседский мальчик, который, по твоим же словам, дает трахать себя в жопу британскому стажеру финансового аналитика, – насмешливо отвечаю я.

– Я сказал, что ты – глас рассудка, – говорит Прайс. – Я не говорил, что ты не гомосексуалист.

– Или что ты не зануда, – добавляет Престон.

– Угу, – говорю я, глядя на Прайса в упор. – Спроси Мередит, гомосексуалист я или нет. Она тебе скажет… если только вынет мой хуй изо рта.

– Мередит западает на педиков, – Прайс невозмутим, – поэтому я ее и бросил.

– Постойте, ребята, слушайте, я анекдот вспомнил, – потирает руки Престон.

– Престон, – говорит Прайс, – ты сам ходячий анекдот. Ты ведь знаешь, что тебя на ужин не приглашали. Кстати, славный пиджачок: не сочетается, но дополняет.

– Прайс, ты – скотина, ты, блядь, так жесток со мной, – смеется Престон. – Ладно, слушайте. Встречаются на приеме Джон Ф. Кеннеди и Перл Бейли, уединяются в Овальном кабинете, трахаются там, то да се, потом Кеннеди засыпает и… – Престон вдруг умолкает. – Вот черт, что же потом… Ах да, Перл Бейли говорит: «Господин президент, мне охота еще поебаться», а он отвечает: «Я сейчас посплю, а минут через тридцать…» – нет, постойте… – Престон опять умолкает, немного смущенный. – Сейчас… «Через час… ну да ладно… минут через тридцать проснусь, и мы опять трахнемся, только ты, пока ждешь, держи одну руку у меня на хуе, а другую – на яйцах», и она отвечает: «Хорошо, только зачем мне держать одну руку на хуе, а другую… другую – на яйцах?» – и… – Он замечает, что Ван Паттен что-то небрежно рисует на обороте салфетки. – Ван Паттен, ты меня слушаешь?

– Слушаю, – раздраженно отвечает Ван Паттен. – Давай. Заканчивай. Одну руку – на хуе, другую – на яйцах, а дальше?

Луис Каррузерс так и стоит у стойки и ждет. Теперь мне кажется, что на нем шелковый галстук от Agnes В. Все словно в тумане.

– Я не слушаю, – говорит Прайс.

– А он говорит: «А затем…» – Престон опять запинается. Длительное молчание. Престон смотрит на меня.

– Не смотри на меня, – говорю. – Это не мой анекдот.

– И он отвечает… У меня в голове пусто.

– Уже можно смеяться? На фразе «у меня в голове пусто»? – интересуется Макдермотт.

– Он говорит, мм… – Престон закрывает глаза рукой и задумывается. – Вот черт, ты подумай, забыл…

– Великолепно, Престон, – вздыхает Прайс. – Ты такой идиот, что даже не смешно.

– У меня в голове пусто? – спрашивает меня Крейг. – Я что-то не понял.

– Сейчас, сейчас, – говорит Престон. – А, вот, вспомнил. «А затем, что, когда я последний раз трахал негритянку, она стащила у меня бумажник». – Он первый начинает хихикать.

После непродолжительного молчания стол разражается смехом. Смеются все, кроме меня.

– Вот, стало быть, анекдот, – с гордостью говорит Престон, явно воспрянув духом.

Он и Ван Паттен пожимают друг другу руки. Даже Прайс смеется.

– Господи, – говорю я. – Это ужасно.

– Почему? – искренне не понимает Престон. – Это смешно. Это юмор.

– Ладно, Бэйтмен, – говорит Макдермотт. – Не напрягайся.

– Ах да, я забыл. Бэйтмен встречается с кем-то из Союза борьбы за гражданские права, – говорит Прайс. – Что тебе тут не нравится?

– Это не смешно, – отвечаю я. – Это расизм.

– Бэйтмен, скотина ты мрачная, – говорит Престон. – Кончай читать биографии Теда Банди. – Престон выпрямляется и смотрит на свой Rolex. – Слушайте, мне пора. До завтра.

– Да, на том же месте и в тот же час, – говорит Ван Паттен, пихая меня локтем.

Перед тем как уйти окончательно, Престон опять наклоняется надо мной:

– «А затем, что, когда я последний раз трахал негритянку, она стащила у меня бумажник».

– Я понял, понял, – говорю я, отпихивая его.

– Не забывайте, ребята: немногое в этой жизни работает так же четко, как Kenwood. – Он уходит.

– Ябба-дабба-ду, – говорит Ван Паттен.

– Слушайте, а вы знаете, что пещерные люди получали больше клетчатки, чем мы? – говорит Макдермотт.

«Пастели»