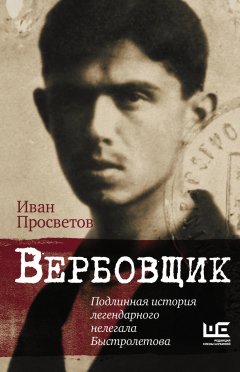

Читать онлайн Вербовщик. Подлинная история легендарного нелегала Быстролетова

- Автор: Иван Просветов

- Жанр: Биографии и мемуары, Военное дело, Спецслужбы

© Просветов, И.В

© Мачинский, В.Н., оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Победитель не получает ничего

Вся страна знает непревзойденного разведчика Штирлица, которого собирался наградить сам Брежнев, – но не многим известно, что Юлиан Семенов написал еще и роман «Отчаяние», где Штирлица отправляют в каталажку, предварительно репрессировав его жену и сына. Судьбы великих советских нелегалов 1920–1930 годов фантастичны и в большинстве своем трагичны, и самое ужасное, что на многих репрессии обрушились не со стороны врагов (это было бы честью!), а от рук своих вождей и соратников.

Такова жизнь Дмитрия Быстролетова – блестящего разведчика-нелегала, человека огромной энергии, храбреца и авантюриста, талантливого писателя, автора многотомных художественных произведений (кстати, непризнанного нашим литературным сообществом – видимо, по причине его чекистского прошлого). Он не принадлежал к большевистской гвардии дореволюционных подпольщиков, вырос отнюдь не в пролетарской среде, но перепробовал множество ролей и занятий – в том числе чернорабочих, пока его не «закадрила» советская разведка.

Нелегалы – в отличие от разведчиков, работающих под «крышей» дипломатов или корреспондентов, – проходят очень сложную и длительную подготовку. Но бывают, можно сказать, разведчики от бога – они готовят сами себя, их учит жизнь.

Автору книги «Вербовщик» удалось воистину вгрызться в хитросплетения жизни и деяний Быстролетова: тут и его непростой путь в разведку, и умелый маскарад (и под английского лорда, и под венгерского графа), и смелые переезды по «липовым» документам, и величайшая жертвенность, когда во имя Дела пришлось отдать свою любимую жену другому…

Иван Просветов обладает вкусом к деталям, что делает вроде бы академическую книгу приключенческим романом с захватывающей интригой. Жизнь Дмитрия Быстролетова, в общем-то, именно такой и была – настоящим авантюрным романом. Чего только стоит его успешная работа с иностранными шифровальщиками, этими жар-птицами разведки, когда в руках советского правительства оказывались совершенно секретные документы – важнейшее оружие в международной политике.

Карающий меч сталинских репрессий ударил в 1937 году внезапно и беспощадно. Дмитрию Быстролетову повезло выжить, он просидел в лагерях до самой смерти вождя. А затем работал научным сотрудником в одном НИИ под присмотром КГБ. Но свой яркий след в истории разведки и нашего отечества он оставил.

Михаил Любимов,полковник внешней разведки в отставке

Памяти отца, учившего меня искать и думать

«Я рад, что родился таким…»

Дмитрий Быстролетов, мастер легендирования и перевоплощений, предупреждал насчет своих воспоминаний:

«Никто меня не только не уполномочил раскрывать секреты, но даже не разрешал писать вообще, и поэтому я принял меры к тому, чтобы сказать нужное и в то же время ничего не раскрыть.

‹…› Кальдерон когда-то сказал, что в этой жизни всё правда и всё ложь. Я утверждаю обратное: в этой жизни нет ни правды, ни лжи. Точнее, у меня описана святая правда, но так, что каждое слово описания – ложь, или наоборот – описана ложь, где каждое слово – настоящая правда!»[1]

Сделал он это настолько убедительно, что даже у специалистов по истории разведки не возникло желания перепроверить его рассказы и разобраться, кем же все-таки был и что делал их автор.

Его рассекретили в 1988 году в сборнике «Чекисты» серии «ЖЗЛ», но в самых общих чертах: «выдающийся человек», «сделал много полезных дел для Родины», причем избранные факты перемешали с вымыслом.

Возможно, этот портрет стал бы каноническим, если бы не литературно-мемуарное наследие Быстролетова – свыше 2000 машинописных страниц, по большей части лагерной прозы. Как и других выдающихся нелегалов, его не миновал арест; в тюрьмах и лагерях он отсидел 16 лет. В начале 1970-х, работая редактором в НИИ, Дмитрий Александрович сочинил сценарий для кинофильма и приключенческую повесть о разведчиках. Автобиографические книги он писал без расчета увидеть напечатанными. Рукописи семи повестей были подарены Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, где сразу же попали в спецхран. Копии некоторых книг Быстролетов отдал людям, которым доверял, и весной 1989 года – перестройка! – их фрагменты «всплыли» в журналах «Советский воин» и «Кодры». В том же году рукописи из спецхрана перевели в открытый доступ, и публикации о Быстролетове появились в ленинградской «Смене» и московском «Собеседнике».

КГБ ничего не оставалось, как признать – да, такой разведчик существовал. В 1990 году «Правда» напечатала серию статей о Дмитрии Быстролетове: корреспонденту главной газеты страны дали ознакомиться с некоторыми документами из личного дела агента Ганса. Ну а дальше… Сергей Милашов, приемный внук Быстролетова, озаботился полноценной публикацией уцелевших рукописей с комментариями. В 1990-е они издавались по отдельности и сборниками, а в 2012 году – как семитомное собрание сочинений под названием «Пир бессмертных».

Почти всё, что сказано о Быстролетове на бумаге, в эфире и интернете – сотни статей, глав и сюжетов в книгах по истории разведки, четыре квази-документальных фильма и многочисленные упоминания в теле- и радиопередачах о шпионаже, – опирается на эту мемуарную прозу и в разной мере наполнено домыслами. Дело агента Ганса после сотрудника «Правды» и Милашова из гражданских лиц не видел больше никто. Гласность в этом вопросе закончилась на книге «КГБ в Англии», написанной подполковником СВР в отставке Олегом Царевым – он опубликовал выдержки из сообщений и отчетов резидентуры, в которой работал Быстролетов. Книга вышла в 1999 году небольшим тиражом и не переиздавалась. Когда готовились официальные «Очерки истории российской внешней разведки», то для главы о Быстролетове составители взяли фрагмент одной из его повестей, отметив, что документальные материалы о работе «Мастера высшего пилотажа» никогда не станут достоянием общественности, поскольку содержат данные высочайшей секретности.

Для разведчика пять лет активной работы за кордоном – это уже много, десять – очень много. Дмитрий Быстролетов переступил за «очень». Он играл роли русского студента-эмигранта (кем сперва и был на самом деле), греческого коммерсанта, венгерского графа, английского аристократа, кого-то еще – и ни разу не провалился. Работал в Праге, Лондоне и Женеве, появлялся то во Франции, то в Голландии или Австрии – границ для него, по сути, не существовало. Имя Быстролетова занесено на мемориальную доску Зала истории внешней разведки в штаб-квартире СВР.

«Сильная, исключительно сильная личность, первоклассный разведчик, – вспоминал полковник Первого главного управления КГБ СССР Павел Громушкин. – Он умел везде так приспособиться и войти в образ, что становился органической частью окружения».[2]

«Мы, нелегалы, живем двумя или большим количеством биографий: официальной, легендой и реальной. Я и сам не знаю, какая из них сейчас у меня и какая жизнь в моем будущем», – признался однажды другой легендарный разведчик, только послевоенного времени.[3]

Репортер «Комсомольской правды» Валерий Аграновский встречался с Кононом Молодым как по инициативе КГБ (интервью не было опубликовано), так и неофициально – по желанию Молодого. Во время неспешных прогулок и бесед журналисту показалось, что его визави истосковался по слушателю, но в итоге понял:

«Мой герой никогда и никому не говорил и не скажет правды о своей профессии, о себе и своем прошлом. Он – терра инкогнита, творческий человек, живописно рисующий собственную судьбу».[4]

Я вспомнил эти слова, когда погрузился в нюансы биографии Дмитрия Быстролетова. Всё началось с его эмигрантского студенческого дела, увиденного в Государственном архиве РФ. Ранее известные факты оказались не вполне фактами, и тонкая папка с пожелтевшими бумагами превратилась в ту самую ниточку, с которой разматывается клубок. Руководство Центрального архива ФСБ России предоставило мне возможность изучить двухтомное следственное дело Быстролетова, которое прежде не выдавалось исследователям (за исключением некоторых документов, где была сохранена секретность). По ходу расследования интересные материалы обнаруживались в иных российских архивах и библиотечных фондах, а также в рассекреченных материалах британской контрразведки MI-5. Выяснилось, что реальный путь Быстролетова в разведку был сложнее и извилистее, а личная трагедия (арест, обвинение, следствие, суд) – тяжелее, чем представлялось.

В итоге получилась книга не только о разведке, ее истории, людях и методах. Где-то на середине своей работы я понял, что пишу документальный роман о жизненном выборе и плате за этот выбор. Дмитрий Быстролетов был из числа тех эмигрантов, кто поверил в примирение после гражданской войны и необходимость работать на благо родины – строить новую жизнь в новом народном государстве. В силу своего характера и личных обстоятельств выбрал тайный фронт его обороны. Быстролетов начал с участия в разложении белой эмиграции – враждебной и потому опасной.

Примерно в то же время на советскую разведку согласился работать Павел Дьяконов – бывший военный агент России в Великобритании, офицер-фронтовик, награжденный Георгиевским оружием. Он перешел на сторону Советов, узнав о террористических планах руководства РОВС, и благодаря своему авторитету в эмигрантской среде блестяще выполнял задания из Москвы. Ходил буквально по грани, избежал провала, в мае 1941 года приехал в СССР, но вскоре был арестован. Лишь заступничество начальника внешней разведки спасло Дьяконова от несправедливого следствия. Однако другого «возвращенца» не пощадили. Белогвардеец-доброволец Сергей Эфрон, не сумевший жить в эмиграции, тоже заплатил особую цену – он использовался как активный наводчик-вербовщик и руководитель группы агентов. А затем плата удвоилась. В 1939-м, через пару лет после возвращения, Эфрона арестовали, обвинили в измене родине и приговорили к высшей мере наказания. Еще через два года – расстреляли. К Дьяконову судьба оказалась милостива – он скончался в 1943 году на службе, сопровождая эшелон с грузом для Красной Армии. Быстролетов вместо пули, доставшейся его учителям и начальникам по разведке, получил предельный срок заключения и вышел на свободу лишь после смерти Сталина – тяжело больным, но, как ни пафосно это звучит, преобразившимся человеком.

Всё, что ему оставалось после реабилитации (и это было немало!), – жить обычной гражданской жизнью: любить (у него снова появилась семья), работать (нашлось применение знанию нескольких языков), на досуге рисовать (Быстролетова приняли в Союз художников СССР). И вспоминать:

«Будь что будет – я пишу в собственный чемодан, но с глубокой верой в то, что когда-нибудь чьи-то руки найдут эти страницы и используют их для восстановления истины».[5]

Он ненавидел сталинизм за насилие над страной, великой идеей и теми, кто шел за этой идеей. После пережитого хотелось выговориться, чтобы воздать должное «жестокому, трудному, но великолепному времени» и его людям.

«– Как вы попали в разведку?

– Как специалист и советский человек.

– Какая это была работа?

– Грязная.

– И всё?

– Героическая. Мы совершали подлости и жестокости во имя будущего. ‹…› Делали зло ради добра.

Человек у параши обдумал мои слова.

– Делали зло ради добра, – повторил он. – Раз вы понимаете, что делали, так я вам скажу: зло требует искупления. ‹…› Если нас оставят в живых, давайте зарабатывать себе искупление и новое понимание того, как надо жить и что делать.[6]

Этот диалог с сокамерником – по всей видимости, разговор автора с собой. Оглядываясь назад, о личном выборе, несмотря на непомерную цену, он все-таки не жалел.

«Я рад, что родился таким, каким родился, – читаем в последней из написанных книг. – Что касается работы в разведке, то это в конце концов только доказательство моей душевной силы, чистосердечия и доверчивости. Простодушный дурак – это да, конечно, но во всяком случае – честный дурак».[7]

Он верил, что защищает свою страну, и для государства, которому присягнул, сделал всё, что мог. И если сыгранные роли не были оценены по достоинству, то как человек он прошел тот самый путь к себе – или испытания себя, – о котором думает каждый желающий прожить не напрасно. А путь этот никогда не бывает простым и предсказуемым.

Глава первая

Графский сын

В тот год, когда молодой эмигрант Дмитрий Быстролетов решил принять сторону советской власти, еще не думая ни о какой разведке, в СССР из Германии вернулся писатель Алексей Толстой – рабоче-крестьянский граф, как вскоре назовут его на родине. Отъезд Толстого обсуждался и осуждался в русских диаспорах Берлина, Парижа и Праги, где тогда жил Быстролетов, и не обратить внимание на это событие он не мог. В том числе из-за фамилии «предателя интересов эмиграции». Дмитрий Александрович и Алексей Николаевич были пусть очень дальними, но всё же родственниками – представителями славного и обширного старинного дворянского рода.

Быстролетов гордился своим происхождением. Он впервые упомянул о нем, как ни странно, в анкете НКВД в 1937 году, когда ожидал приема в партию и присвоения звания старшего лейтенанта госбезопасности. За границей же – скрывал, если судить по документам из архива пражского Земгора и Русского юридического факультета. Возможно, потому, что на слово ему не поверили бы.

«Титул и громкая фамилия требуют позолоты, а сиятельные замухрышки из белоэмигрантов уважения не вызывают».[8]

В автобиографии для Наркомата внешней торговли СССР, где он формально числился во время службы в ОГПУ-НКВД, Быстролетов указал:

«Моя мать – сельская учительница, отца не знаю (мать в браке не состояла и с отцом не жила)».[9]

Сведения эти были полуправдой. Точнее, правдивыми лишь во второй части. Но обо всём по порядку.

Согласно семейному преданию, в 1814 году драгунский юнкер Иван Быстров – родом из мелкопоместных дворян Орловской губернии – записался в Кубанский казачий полк. За лихую езду он получил кличку Быстролёта, совершенно оказачился и сменил фамилию. Получив чин сотника, Иван женился на сестре своего сослуживца – осетинского князя. Родившегося сына нарекли Дмитрием. Сын должен был пойти по стопам отца, но в военное училище поступить ему было не суждено: затеяв в станице скачку через изгороди, Дмитрий упал с лошади и поломал обе ноги. Кости срослись неправильно, и юноша остался хромым. Кто-то надоумил его выучиться на священника.

Быстролетов получил приход в богатом селе, обзавелся семьей, однако за увлечение либеральной философией был отправлен на покаяние в Соловецкий монастырь. На вопрос архиерея, пошло ли ему на пользу пребывание в монастыре, отец Дмитрий сказал, что да – он наконец-то сообразил, как сделать удобное и прочное казачье седло. По ответу архиерей понял, что Соловки не образумили вольнодумца, и отец Дмитрий был лишен прихода. Быстролетов-внук мог слышать эту историю от матери – Клавдии Дмитриевны. Деда он не застал и видел лишь на фотографии, причем не в рясе, а нарочно нарядившегося казаком. Архивные документы свидетельствуют, что события складывались совсем иначе.

Окончив в 1857 году Кавказскую духовную семинарию, Дмитрий Иванович получил направление в село Медвежье Ставропольской губернии, где прослужил в местной церкви целых 12 лет. За усердные труды епископ удостоил его перевода в Ставропольский кафедральный собор – приходским священником и регентом архиерейского хора. Правда, должностями этими отец Дмитрий несколько тяготился. В январе 1873 года он отправил в Санкт-Петербург прошение на имя протоиерея, ведавшего назначениями в армии и флоте:

«Я слышал, что в некоторых армейских полках, расположенных на Кавказе, есть праздные священнические места. На одно из таковых мест я желал бы поступить, если бы Вашему высокопреподобию благоугодно было принять меня на службу в свое ведомство».

Ответ был отрицательный, и отец Дмитрий остался в Ставрополе. Безвременно потеряв супругу, он один воспитывал четырех детей. Читал проповеди в соборе, крестил младенцев, заседал в правлении уездного духовного училища. Получил в награду наперсный крест от Святейшего Синода. И лишь в конце 1890-х ушел на покой как заштатный священник, поселившись в Ладовской Балке Медвеженского уезда.[10]

Младшая дочь Клавдия родилась за год до переезда семьи Быстролетовых в Ставрополь. За беспокойный нрав родные прозвали ее Осой и считали, что взбалмошный характер ей передался от осетинской бабушки.

«Она доставила всем немало хлопот, а в первую очередь мне, – признавался Дмитрий Александрович. – Я, ее единственный сын, всю жизнь нес бремя такой наследственности. После окончания гимназии Оса со скандалом вылетела из родительского гнезда и в девятнадцать лет очутилась сначала в Петербурге, а потом в Москве. Зачем? Она объясняла это страстным желанием получить высшее образование, но я понимал, что на самом деле ее гнала вперед врожденная непоседливость. Она стала учиться на Высших женских курсах по разряду гуманитарных наук. ‹…›Не закончив одни курсы, перешла на другие, переменила города, а потом вообще бросила ученье, потому что с головой включилась в общественную помощь политическим ссыльным».[11]

Людям свойственно умалчивать или приукрашивать. Вероятно, в своих записках Быстролетов повторил, как запомнил, то, что ему рассказывала мать – судя по фотографиям разных лет, дама с характером и чувством собственного достоинства. Или же нарочно фантазировал насчет своего деда и мамы, желая показать, что авантюризм и непокорство у него в крови. Старые справочники свидетельствуют: в 1886–1887 годах Клавдия Быстролетова, выпускница ставропольской женской гимназии, служила учительницей в одном из сельских начальных училищ Медвеженского уезда. То есть если и сорвалась в столицы, то лишь после того, как поначалу оправдала родительские надежды.

Где училась в дальнейшем – вопрос. Прием на Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге был временно прекращен, а Московские высшие женские курсы вообще закрылись. Но базовое медицинское образование она получила в первопрестольной: в феврале 1897 года в канцелярию московского генерал-губернатора поступило ходатайство от фельдшерицы К.Д.Быстролетовой «об определении в Покровско-Мещерский земский медицинский участок в Подольском уезде». После хождения интеллигенции в народ власти взяли под контроль назначения на вакансии в образовательных и медицинских учреждениях в провинции, так что и в данном случае был направлен запрос в Департамент полиции МВД Российской империи. Неблагоприятных сведений о просительнице там не нашлось, кроме указания на родство с находящимися под негласным наблюдением супругами Крандиевскими[12].

Уроженца Ставрополья Василия Крандиевского взяли на заметку еще в 1881 году, когда он учился в Кавказской семинарии и был уличен в распространении книг и прокламаций революционного содержания. Подпольные кружки, участие в политических акциях и агитации в те годы были среди семинаристов распространенным явлением – настроения времени накладывались на обостренное чувство социальной справедливости. Крандиевский не дошел до крайностей, и по окончании семинарии предпочел содействовать общественным переменам легально – через земское движение. Василий Афанасьевич безупречно служил секретарем Московской губернской земской управы, сотрудничал с Императорским обществом сельского хозяйства, но все равно оставался на подозрении у политической полиции. Тем более, что в Департаменте полиции копились «сведения, указывающие на ее [Анастасии Крандиевской, его жены] тесные сношения с русскими эмигрантами на почве пропагаторской агитации в России»[13].

Неясно, состояла ли Клавдия Дмитриевна в родстве с Василием Крандиевским, зато можно утверждать, что с Анастасией она сдружилась еще в ставропольской женской гимназии. И дружба эта продолжилась в Москве. Анастасия проявила себя как писательница, печаталась в авторитетном демократическом журнале «Русская мысль». Быстролетов в своих воспоминаниях представил Крандиевскую смелой и эпатажной женщиной.

«Настя и Оса объявили себя на английский манер феминистками или суфражистками. Однако этого показалось мало – хотелось бросить вызов посильнее, поярче, погромче. И подружки решили: Оса родит назло всему добропорядочному миру внебрачного ребенка, без пошлого обряда венчания, как доказательство своей свободы. ‹…›

Для выполнения данной затеи, разумеется, нужен был мужчина, и Настя предложила своего старого знакомого, бывшего чиновника Департамента герольдии Правительствующего Сената графа Александра Николаевича Толстого, которому надоело протирать брюки в герольдмейстерской конторе, и он решил “заняться делом”. Памятуя гениальное изречение Салтыкова-Щедрина: “Дайте мне казенного воробья, я и при нем прокормлюсь”, граф поступил в Министерство государственных имуществ, и удивительно преуспел на этой ниве, тем более что ему дали в руки отнюдь не воробья. Это был красивый и милый человек, способный лентяй, любивший в свободное время пописывать стишки. Он даже сотворил роман, и жаль, что черновики стихов охотно разбирали у него друзья, а рукопись романа он забыл в поезде и так не сумел напечатать ни строчки. ‹…›

Александра Николаевича долго уговаривать не пришлось. Но когда стали предвидеться роды, об этом узнала его сестра Варвара Николаевна Какорина – дама, что называется, с характером. Однако эффект получился совершенно непредвиденный.

– Повернитесь, милочка, повернитесь еще раз! Так! Теперь сядьте и слушайте. Я о вас достаточно слыхала, и теперь вижу сама – у вас действительно есть этот… как это по-русски сказать… elan vital… жизненная сила, которой в нашей линии рода Толстых уже нет… Если родится здоровый мальчик, то вы будете получать от меня деньги на его содержание как ребенка Александра Николаевича. С трех лет он будет обучаться иностранным языкам и воспитываться в Петербурге в семье, которую я вам укажу. Его дальнейшую судьбу предопределят последующие успехи. ‹…› Граф оформит усыновление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сын моего брата займет в обществе полагающееся ему место».[14]

Диалог этот хотя бы условно мог бы претендовать на достоверность, если бы не один факт. Графиня Варвара Николаевна Толстая, в замужестве Кокорина (таково правильное написание фамилии), скончалась 31 августа 1898 года в своем имении в село Тонкино Костромской губернии.[15] Задолго до рождения Дмитрия Быстолетова. Но тот же факт подтверждает, что у фельдшерицы Быстролетовой и графа Толстого был роман, причем не мимолетный, а довольно длительный – иначе откуда в воспоминаниях появилось само имя Кокориной? Вряд ли Клавдия Дмитриевна раскрыла «Родословный сборник русских дворянских фамилий» и выбрала наугад одну из семей Толстых, чтобы сочинить для сына красивую историю об отце.

Что было придумано – так это история карьеры графа. Ни в Департаменте герольдии, ни в Министерстве земледелия и государственных имуществ Александр Николаевич не служил. Дед его Николай Дмитриевич в 1830-х был московским предводителем дворянства и в звании полковника состоял в корпусе жандармов, а окончил свои дни в чине действительного статского советника (ли́ца с таким чином имели право занимать должности губернаторов и градоначальников). Амбиции наследника – Николая Николаевича Толстого – оказались гораздо скромнее: он вышел в отставку в звании штаб-ротмистра, а в преклонные годы возглавлял дворянство Корчевского уезда Тверской губернии. Его сын Александр, вероятный отец нашего героя, вообще не захотел государственной карьеры – и уже в 1887 году, в 29 лет от роду, числился отставным губернским секретарем. Вполне возможно, что он увлекался литературой и был человеком демократичных взглядов, поскольку жил неброско – в 1898–1900 годах квартировал в доходном доме близ Сухаревской площади, а затем переехал в окраинный Трехгорный переулок на Пресне.[16]

«Моя мать не была красавицей, – считал Дмитрий Быстролетов. – Но в ней поражали ум и живость – а это очень нравится многим мужчинам».[17]

Будучи на сносях, Клавдия Быстролетова снова проявила свой неуемный темперамент – и пошла на то, что добропорядочным матерям показалось бы безответственной авантюрой. В начале ноября 1900 года она уехала из Москвы, а спустя два месяца крестила новорожденного сына в крымской сельской церкви.

Древние греки полагали, что судьба человека определяется волей не одного бога, а трех богинь – мойр, плетущих нити жизни. Иногда у них выходят столь причудливые кружева, что не вообразить простому смертному.

Жизнь Дмитрия Быстролетова могла бы сложиться по-другому, если бы в 1897 году курскому дворянину, пехотному капитану Сергею Скирмунту не досталось большое наследство от дальнего родственника.

Сергей Аполлонович представлял собой тип русского офицера, надевшего мундир не по призванию, а в силу обстоятельств. Внезапно став миллионщиком, он с головой погрузился в просветительскую деятельность (публично), а также в социалистическую пропаганду (тайно). Скирмунт переехал из провинции в Москву и учредил «Общество содействия к устройству общедоступных народных развлечений», где отвел себе должность секретаря (позднее – товарища председателя). Охранное отделение, впрочем, быстро установило, что общество содействует сближению неблагонадежной интеллигенции с рабочими и ведению среди них преступной пропаганды.[18]

Вероятно, на этой почве Сергей Аполлонович и познакомился с четой Крандиевских. Учредив в 1899 году торгово-издательское предприятие «Книжный магазин “Труд”», Скирмунт пригласил Крандиевского в пайщики. Летом того же года отставной капитан озаботился открытием в своем крымском имении начальной школы (министерского училища) для деревенских мальчиков и девочек. Несмотря на предупреждение из «Охранки», руководство учебного округа дало разрешение, а таврический губернатор утвердил Скирмунта в должности почетного блюстителя Акчоринского училища.

Ехать «организовывать быт крестьян» в имении Скирмунта – за тысячу с лишним верст от первопрестольной – Клавдию Быстролетову уговорила Настя Крандиевская. Так что свое первое путешествие Дмитрий Быстролетов совершил по воле случая и желанию неугомонной матери.

Он родился 15 января 1901 года[19] в деревне Акчора Перекопского уезда и был крещен в церкви соседнего села Айбары. Уже в феврале Клавдия Дмитриевна попросила инспекцию народных училищ допустить ее к педагогической деятельности. Канцелярия Таврического губернатора отправила запрос в Москву и получила ответ, что у Департамента полиции неблагоприятных сведений о К.Д.Быстролетовой не имеется, если не считать ее родства с поднадзорными Крандиевскими.[20]

Над Скирмунтом же сгущались тучи. В августе 1901 года его задержали в Варшаве при попытке ввезти в Россию запрещенные книги. В мае 1902-го – арестовали в собственном доме в Москве. Богача-мецената заподозрили в связях с революционными социал-демократами. После дознания отпустили под надзор, но через год вновь задержали, судили и приговорили к ссылке в Олонецкую губернию «за участие в водворении в пределы империи транспорта нелегальных изданий». На Акчоринской школе, впрочем, это не отразилось – она исправно получала средства на все необходимые расходы.

«До трех лет я жил с матерью в имении Скирмунта, – писал Дмитрий Быстролетов. – Затем моя тетка Варвара Николаевна Какорина приехала и увезла меня в Петербург, где отдала на воспитание вдове гвардейского офицера Елизавете Робертовне де Корваль – ее муж застрелился из-за карточного долга».

Как невозможно было первое, так и второе. В Санкт-Петербурге в то время проживала лишь одна Пезе-де-Корваль – Анна Ивановна, вдова полковника, начальница Свято-Троицкой общины сестер милосердия, она же – владелица большого хутора на Кубани и дома в городе Анапа, куда переселилась в конце 1900-х. Бравый майор Пезе-де-Корваль стал кубанским помещиком по окончании Кавказской войны и умер своей смертью в 1878 году, будучи полковником в отставке. Его супруга проявила себя на ниве благотворительности – в столичном Обществе Красного Креста и Обществе оказания помощи переселенцам Северного Кавказа. И в Анапе, где Быстролетовы обоснуются в начале 1910-х, Анна Ивановна была довольно заметной персоной – устраивала благотворительные концерты, заседала в Обществе попечительства о бедных и Общественном комитете по содействию благоустройству курорта.[21]

Фантастичность рассказа о воспитании подтверждается словами о том, что «я рос вместе с двумя девочками, Аришей и Аленой, которые многим позже, в эмиграции, превратились в графиню Ирен Тулуз де Лотрек и баронессу Эллен Гойникген Гюне». Дмитрий Александрович будто нарочно расставлял в своих как бы воспоминаниях метки недостоверности с намеками на реальное. Елена Гойнинген-Гюне происходила из прибалтийского баронского рода, а в эмиграции в Париже (где в начале 1930-х бывал Быстролетов) работала в модном доме Пиге и стала довольно известным модельером; Ирен Тулуз де Лотрек – вообще вымышленная персона.

Герой одной из книг Быстролетова говорит, что человек не сразу рождается человеком – таковым его делает воспитание: люди, книги и даже игрушки, которые окружали его в детстве. Но собственное детство разведчика покрыто тайной, разгадать которую не получается. Реальными можно считать лишь обрывочные воспоминания:

«Однажды на пикнике нас окружили крестьянские дети и стали издали наблюдать, что делают господа. Я начал смеяться над их босыми грязными ногами и неловкой ходьбой по скошенной пшенице. Мать вдруг вспыхнула: “Не смей смеяться – ты живешь на их деньги! Снимай туфли! Сейчас же!” Я разулся. Мать схватила меня за руку и потащила по колючей стерне. Я заплакал. “Теперь будешь знать, как ходят по земле бедные люди!” Я этот урок действительно запомнил, хотя мне было тогда лет пять, не больше…»[22]

Дмитрий Александрович упоминал, будто его мать в 1904 году уехала на войну – сестрой милосердия в Маньчжурскую армию, а в первую русскую революцию «проводила время в Москве и в Петербурге самым захватывающим образом». Однако в документах Перекопской уездной земской управы за те же самые годы говорится, что в Акчоре состояла на частной службе фельдшерица-акушерка Быстролетова – в 1905 году она приняла 36 родов. Не революция, но дело, действительно, важное и беспокойное. Быстролетова получала от земства субсидию до июля 1906 года, а затем «оставила практику».[23]

Возможно, некоторое время маленький Митя жил в Санкт-Петербурге у неких близких его матери людей. По словам С.Милашова, в семейном архиве Быстролетовых хранилась акварель, сделанная повзрослевшим Дмитрием («рисунок интересен тем, что дети хорошо помнят события, оставляющие в их памяти неизгладимый след»): узкий мост на цепях, которые держат крылатые грифоны, в центре стоит городовой с револьвером в вытянутой руке, а с той стороны, куда он целится, подбегает толпа с красными флагами.[24] Этот сюжет – словно воспоминание о зиме 1905 года, когда столицу империи трясло после Кровавого воскресения.

Уцелело несколько и совсем его детских рисунков: «Руска епонская война» – сражение на море (причем русский крейсер изображен весьма тщательно), «Бой варяга съ епонскимъ флотомъ» – не менее экспрессивная сцена. Какого ребенка не манят подвиги, особенно когда об этом много говорят взрослые? Но вот совсем другая тема – комедийный сюжет с качелями и человечками в цилиндрах. Более поздние наброски: сценки из жизни индейцев (явно влияние Майн Рида и Фенимора Купера) и неких путешественников – тут и лодки в море, и горы с пещерами, и какие-то дебри (похоже на иллюстрации к «Детям капитана Гранта»). На последней картинке в углу заботливой материнской рукой отмечено: «1-й рисунокъ перомъ. 24 ф. 1909 г.».[25]

К тому времени Быстролетовы переехали – вопрос, откуда? – на Кубань. Хотя в имении Скирмунта всё обстояло благополучно и без мятежного хозяина. Сергей Аполлонович, вернувшись из ссылки по амнистии, не изменил своих взглядов – и в 1905 году финансировал выпуск в Москве большевистской газеты «Борьба». Газету закрыли после призыва к всеобщей стачке и вооруженному восстанию, издателя объявили в розыск. Акчоринское училище перешло под попечение его наследницы Е.К.Скирмунт. Василий Крандиевский оставил службу в земской управе ради «Труда», а потом стал самостоятельным издателем – придумал «Бюллетень книжных новостей», к выпуску которого привлек молодого писателя Алексея Толстого. В конце концов они породнились: Толстой женился на дочери Крандиевских. Но Клавдии Быстролетовой с другим графом Толстым уже не довелось пообщаться – разве что узнать о нем из писем своей подруги, приходивших в далекий приморский городок. Клавдия Дмитриевна получила место заведующей женским начальным училищем в Темрюке.[26]

Мойры продолжали прясть нити, сплетающиеся в удивительные кружева.

В детстве Дмитрий Быстролетов тяжело переболел скарлатиной.

«Результат: поражение вегетативной нервной системы, которое сделало меня физически неполноценным. Я всю жизнь страдал от расстройства сердечной деятельности, мышечных подергиваний и сосудистых спазмов, хотя всегда и везде физически и умственно работал не хуже, а зачастую и лучше здоровых за счет невероятного напряжения воли. Что другим давалось легко, просто и естественно, мне приходилось выжимать из своего сердца, мышц и мозга только насилием над собой. Окружающие не подозревали, каких усилий мне это стоит».[27]

Вероятно, с целью поправить здоровье сына Клавдия Дмитриевна привезла его в Анапу, славившуюся целебным климатом. Тут жила ее двоюродная сестра. И, что важно, имелась частная гимназия, открытая специально для детей с ослабленным здоровьем. Штат ее был невелик, но Быстролетову взяли учительницей приготовительного класса.[28] Здесь же начал учиться Митя.

Однажды Клавдия Дмитриевна поехала с ним на прогулку в горы. На берегу реки они увидели, как две казачки пытаются вброд перейти бурный поток. Молодая справилась, у пожилой недостало сил. Течение развернуло старушку и заставило побежать за собой.

«“Быстро! – скомандовала мать. – Лезь в воду! Если ее собьет с ног, она не поднимется! Иди наперерез!” Я замялся: речка была мелкая, по колено, но течение очень быстрое. Удар камня или корчаги по ногам означал падение и смерть. Я нехотя подошел к воде. “Трус! Где же твоя казацкая кровь?!.” Я еле успел подать руку пробегавшей мимо меня старухе. Вода доходила ей до пояса. В страхе она вцепилась в руку так сильно, что течение стало разворачивать и меня. “Хватай зонтик!” – услышал я голос матери и увидел над собой ее белое от волнения лицо. ‹…› На берегу спасенная упала мне в ноги. “Встань, матушка, не унижайся. Это была его обязанность”, – небрежно бросила через плечо Оса и с очень барским видом пошла дальше – переодеваться и хохотать вместе со мной и надо мной».[29]

Море, рядом с которым они жили, не только лечило, но и вдохновляло. Бескрайний простор, вольный ветер, завораживающий бег волн, паруса и дымы пароходов на горизонте, – что еще нужно мальчишескому воображению? Сесть на высоком берегу вблизи маяка и любоваться синей далью… Когда Дмитрий впервые взял в руки кисть и краски, он так и изобразил себя – сидящим на каменистом склоне, за оградой прогулочной дорожки, и смотрящим на хмурое, но притягательное море и небо. И можно не мечтать бесплодно, а сделать шаг навстречу этой дали. В 1915 году Митю Быстролетова приняли в Анапскую приготовительную мореходную школу.[30]

Таких школ на всю Россию было всего пять – они давали подросткам знания и навыки, необходимые для поступления в училища дальнего и малого плавания. Поэтому в учебном курсе больше всего времени выделялось на арифметику, геометрию, географию и имелись такие дисциплины, как навигационная прокладка, чтение корабельных чертежей и употребление компасов на судах. На лето рекомендовалась практика на паровых или парусных судах торгового флота – в платных должностях или за свой счет, кому как повезет (для поступления в училище требовалось не менее двух месяцев плавательного ценза). Анапская школа отличалась своим начальником: бывший шкипер Иван Варфоломеевич Скарайн, еще юнгой ходивший по северным морям, на преподавательском поприще заслужил чин надворного советника и орден св. Владимира, то есть наставником был взыскательным.

Быстролетов много читал – в том числе книги, слишком серьезные для его возраста. В тринадцать лет проштудировал толстенную монографию профессора Челпанова «Введение в философию». Больше всего Дмитрию понравились главы о свободе воли. Вероятно, его впечатлил пересказ теории британского философа Джона Милля. Человек, полагал Милль, не получает от природы совершенно сформированного характера, в котором ничего не может изменить. Да, на характер влияют условия существования и физические особенности индивида, но желание человека придать ему тот или иной вид – как раз одно из таких условий, и довольно влиятельное. Люди могут видоизменять свой характер, если того пожелают, и ощущение этой способности есть чувство нравственной свободы. Митя Быстролетов проверил философские рассуждения со свойственным подростку максимализмом:

«Усомнившись в своей твердости, я собрал в спичечную коробочку живых козявок всех цветов и видов, закрыл глаза, сжевал и проглотил эту гадость. Примерно месяц меня тошнило от одного воспоминания, но я доказал себе свою решимость и был этим весьма горд».[31]

Клавдия Дмитриевна тем временем пыталась выхлопотать ему графский титул. По закону 1902 года внебрачные дети после формального усыновления могли наследовать сословные права родителей. Соответствующее ходатайство посылалось в Департамент герольдии Правительствующего Сената. Поскольку дело все равно требовало высочайшего соизволения, дворяне подавали прошения и в канцелярию Его Императорского Величества.

«На препирательства юристов ушло четыре года и уйма денег, – рассказывал Дмитрий Александрович. – Наконец, на семейном совете Толстых было решено усыновлять. ‹…› [Но] Оса не очень-то заботилась о деле. ‹…› В конце шестнадцатого года вдруг опять начали поступать письма от петербургских юристов, хлопотавших об усыновлении. В феврале следующего года самодержавие рухнуло. Необходимость испрашивать высочайший указ отпала. Но зато во весь рост встали голод и смятение. Адвокат, пришпоренный разрухой, заторопился: в счет помощи переезду его семьи в Анапу и устройству ее там на временное жительство он сообщил, что его стараниями дело об усыновлении доведено наконец до счастливого конца и при сем препровождаются документы, коими мне не только законно присваивается фамилия отца, но и право на графское Российской империи достоинство. Письмо было получено дней за пять до Октябрьской революции. Как практическое жизненное явление революция докатилась до Анапы значительно позже, но Оса, проницательная и быстрая, получив документы, сказала: “Не время! Подождет!” – и сунула всё в черную кожаную папку…»[32]

Однако в архивных фондах Департамента герольдии и императорской канцелярии не имеется ходатайств об усыновлении Д.А.Быстролетова графом А.Н.Толстым и причислении его к дворянскому сословию.[33] Документально подтверждается лишь следующее. 22 декабря 1914 года Екатеринодарский окружной суд утвердил усыновление почетной гражданкой К.Д.Быстролетовой ее внебрачного сына Дмитрия (почетное гражданство Клавдия Дмитриевна унаследовала от отца-священника). 13 января 1916 года Департамент герольдии получил прошение от присяжного поверенного Потемкина о причислении Быстролетова, сына его доверительницы, к личному почетному гражданству. На прошении стоит резолюция «Отказать». В определениях Департамента герольдии за август – октябрь 1917 года, касающихся смены фамилий и подтверждения титулов, нет никаких записей о Быстролетове-Толстом.[34] И всё же Дмитрий Александрович был настолько уверен в своем праве на титул, что в служебной анкете 1937 года указал сведения об отце – графе Александре Николаевиче Толстом (по словам С.Милашова, видевшего этот документ).

Великая война быстро изменила жизнь в Анапе, хотя фронт проходил далеко на юге – сначала в Закавказье, а потом уже по турецким землям. Лечебницы и пляжи опустели. Акционерное общество «Курорты Анапы и Семигорья» приспособило свои санатории под госпитали для лечения раненых солдат и офицеров. В городе разместился батальон 3-й Кубанской пластунской бригады, сформированный для охраны Черноморского побережья, на случай вражеского десанта. В мае 1915 года турецкой эскадре удалось прорваться к российским берегам и обстрелять Поти, Сухум, Сочи, Туапсе и Анапу. Той же осенью в здешних водах появилась немецкая подводная лодка и потопила четыре шхуны.

Клавдия Быстролетова оставила учительство и вновь надела фельдшерский халат. Известно, что она служила в военном лазарете Земского союза в Армавире. Но в 1916 году вернулась к преподавательской работе – в Анапской женской гимназии.[35]

«Весной шестнадцатого года мы увидели, что нам нечего есть, и я поплелся на физическую работу, – вспоминал Дмитрий Александрович. – Я отправился работать на виноградники. Мужчин было мало, люди были нужны. Я очутился в компании здоровенных молодых девок и, к ужасу своему, обнаружил, что они сильнее и, главное, ловчее меня. ‹…› В их подчеркнутой вежливости я чувствовал сознание превосходства, насмешку и презрение. Да, это было ужасно; впервые я внутренне ощутил свою неполноценность. ‹…› Я нанялся матросом на портовый катер. Конечно, и там было тяжело. Помню, я принес ящик с инструментами. “Дай рашпиль!” – приказал капитан. Я стою и не знаю, что такое рашпиль, а он не понимает, что могут быть бездельники, которые этого не знают. Произошла мучительная ломка мироощущений, болезненная переоценка ценностей».[36]

С началом войны в Анапе стихийно собрался отряд бойскаутов. Идею привезли два петербургских брата-гимназиста. Быстролетов, разумеется, вступил в юные разведчики. Отрядом, как он припоминал, будучи взрослым разведчиком, руководил «какой-то генерал» из столицы, где находился главный штаб российских скаутов.[37] Имя этого «генерала» установить не трудно. В августе 1914 года капитан лейб-гвардии Олег Пантюхов учредил в Петрограде общество «Русский скаут». После тяжелой контузии на фронте, уже в звании полковника, он лечился в Крыму. Пантюхов встречался с юными разведчиками в Ялте, Севастополе и Анапе.

«Может быть, – казалось ему весной 1917 года, – молодежь [в это ответственное время] еще более, чем взрослые, чувствовала потребность не сидеть сложа руки и не быть одинокой, группироваться в звенья и отряды и принадлежать своему братству в то время, когда о братстве и говорить-то было странно».[38]

Мите Быстролетову хотелось ощущать себя способным на геройство или хотя бы на неординарный поступок. Он увлекся романами Достоевского:

«Меня привлекал Иван Карамазов и его черт. Раскольников показался пораженцем, обреченным на провал, ибо вопрос “вошь я или Наполеон?” уже доказывал, что – вошь».[39]

Карамазовский черт – умелый провокатор («Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло») – подбил школяра на эксперимент. Дмитрий смастерил черную маску, раздобыл финский нож – чтобы «взять на испуг» кого-нибудь с деньгами, и с заходом солнца вышел «на дело». Сперва попытался ограбить собственную тетку, служившую кассиршей в офицерской ресторации, но она слишком яростно защищала сумку с выручкой. Другой ночью подстерег загулявшего купца, тот бросился звать на помощь – и нашел ее в лице офицера с заряженным пистолетом.

«Вспышки огня, казалось, касались моего лица, пули дергали одежду на плечах и фуражку на голове… Обдумав происшедшее, я решил бросить игру с огнем, и бандита из меня не получилось. Осталось только насмешливое чувство ущемленного самолюбия».[40]

Настоящее испытание на смелость не заставило себя ждать. В мае 1917 года Быстролетова взяли штурманским учеником – рулевым на грузовое судно.[41] В очередном рейсе оно везло из Новороссийска в Сочи цемент для строительства тоннелей. Сухогруз сопровождала моторная баржа, вооруженная скорострельной пушкой. Неожиданно из моря поднялась немецкая подводная лодка. Вылезшие из люка матросы неспешно зарядили палубное орудие, развернули в сторону русских и первым же выстрелом сбили мачту на транспорте. Но на барже успели расчехлить свою пушку. Ответная стрельба заставила подлодку быстро погрузиться в пучину.[42] Дмитрий на всю жизнь запомнил свист снарядов и мерзкое чувство бессилия, когда вдруг оказываешься под дулом. Вскоре ему довелось узнать, что такое целиться в других.

Отречение Николая II потрясло огромную страну, в одночасье ставшую бывшей империей. Новое правительство, собравшееся в Петрограде, назвалось временным, республика только намечалась, и вообще – все ждали созыва Учредительного собрания.

«В таком маленьком городке, как Анапа, революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений, – вспоминала жившая там столичная поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева (в марте 1917 года она вступила в партию эсеров). – Пока верхи старались, так сказать, “оседлать” события, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе мещан, но и об интеллигенции – учителях, чиновниках, раньше, в большинстве случаев, стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных делах и принять участие в общем деле революции. Все двигали ее чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома».[43]

Партийные и беспартийные образовали Гражданский комитет при городской Думе, социалисты сформировали еще и Совет солдатских и рабочих депутатов. Самой популярной партией были эсеры. По словам Кузьминой-Караваевой, к ним шли и по жгучей потребности участвовать в общем деле, и чтобы прикрыться ярлыком партийной принадлежности, из-за моды и вообще потому, что это была самая революционная партия (большевики себя еще не проявили), проникнутая ненавистью к старому строю и, значит, способная ломать. «Ломать – это было то, что постоянно заполняло все мысли…».

Анапа, как и вся Россия, готовилась к выборам в Учредительное собрание. Здесь, как и во всех губерниях, не сразу осознали, что́ произошло в Петрограде. Новороссийские газеты, опубликовав радиотелеграмму о свержении Временного правительства, уверяли граждан, что в Причерноморье «власть находится в прежних руках».

Очень скоро всё переменилось. Уже через полтора месяца после переворота делами в губернском центре заправлял Совет солдатских и рабочих депутатов под контролем большевиков. А на Рождество в Анапу пришел первый эшелон солдат с Кавказского фронта.

«Солдаты у нас появились только свои – с детства мне известные Васьки и Мишки, – вспоминала Кузьмина-Караваева. – Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное».

В начале февраля 1918 года в Анапу прибыл большевик Павел Протапов из Новороссийского совдепа. Он собрал и возглавил местный городской ревком и совет депутатов. Новая власть национализировала банк, санатории и типографию, подчинила себе почту и телеграф, военный гарнизон и погранпост. Однако не оказала никакого противодействия, когда сюда на катере заявился отряд матросов-анархистов – собирать контрибуцию с буржуазии и карать контрреволюцию.

Дмитрий Быстролетов хорошо запомнил визит «братишек»:

«Эта банда проведала винные погреба и городскую кассу, а затем арестовала случайно подвернувшегося им на улице комиссара юстиции Домонтовича и его жену Щепетеву, дочь директора гимназии, преподавательницу немецкого языка. Их привели на катер. Собралась толпа. Бандиты притащили с пристани две небольших бетонных плиты и стали подвешивать их на ноги своим жертвам. “Постойте! Не надо, товарищи! Мы сами!” – сказали муж и жена. Обнялись, перекрестили друг друга, поцеловались и, волоча груз, спрыгнули за борт».[44]

Протапов всё же пытался сохранить в Анапе порядок и бороться с расцветавшей уголовщиной, что стоило жизни ему и секретарю ревкома. Убийц не нашли, но в виде ответного акта ревтрибунал постановил расстрелять братьев Лучиных, уличенных в разбоях. Быстролетов на тот момент состоял в городской милиции, что было обычным делом для студентов и гимназистов-старшеклассников еще с февральской революции.

«За городом, около бойни, над высоким обрывом поставили рядом осужденных; наш взвод выстроился поодаль, а вокруг подковой стоял народ: дети впереди, взрослые за ними, и все грызли семечки. Стреляющих было много, но мы стали слишком далеко и стреляли неумело… Именно тогда, увидев за мушкой своей винтовки выцветшую солдатскую гимнастерку, я сделал открытие, что и тут жизнь очень непохожа на книги, и целиться в другого легче и спокойнее, чем видеть, что другие целятся в тебя самого».[45]

Глава вторая

Трижды беглец

Была у молодого моряка личная тайна. С непреодолимой силой эта страсть заставляла его брать в пальцы карандаш или уголек и зарисовывать то, что он видел вокруг себя. Потом он купил акварельные краски и, не обращая внимание на насмешки товарищей, все свободные часы отдавал упорной работе, пытаясь наугад овладеть техникой живописи. Когда же приобрел самоучитель, дело пошло быстрее…

Сохранились его рисунки, датированные 1918 годом.[46] «Работа на пертах» – обыденная, но неизменно требующая смелости процедура крепления парусов на реях. Зарисовка занятий в морском гимнастическом зале. Пейзаж. Набросок крейсера на рейде. Романтический «Танец баядерки»: три флотских офицера зачарованно любуются кружением смуглой девушки с распущенными волосами. Несколько портретов, и среди них примечательны два – моряка в форменке и бескозырке с кокардой, стоящего в расслабленной позе уверенного в себе человека, и революционного матроса с винтовкой в руке и шашкой на боку, на рукаве бушлата нашиты череп и кости. Этот символ вкупе с надписью «Смерть буржуям!» украшал флаги черноморских анархистских отрядов. Но в «братишке» нет карикатурности – как и в первом случае, автора просто заинтересовал типаж.

«Советское правление в Анапе до конца сохраняло характер благожелательной мягкости, – вспоминал видный петербургский юрист Константин Соколов[47], бежавший на юг к родне. – Насчитывались всего две “жертвы режима” – начальник милиции и учитель, которые были увезены большевиками в Новороссийск и пропали без вести. В общем, дело ограничилось обысками и снятием погон с офицеров. Как-то раз отправили пачку “буржуев” на фронт. Пришли китайцы и снова ушли сражаться “за родную Кубань”…»[48]

В марте 1918 года правительство большевиков заключило с Германией мирный договор, обязавшись распустить армию, разоружить флот и признать Украину зоной ее интересов. К июлю германские войска оккупировали побережье Крыма от Ялты до Керчи. Под угрозой оказался Новороссийск. По решению судовых команд в Цемесской бухте были затоплены девять миноносцев и линкор «Свободная Россия». Другие боевые корабли предпочли уйти в Севастополь. Команды торговых судов, оставшихся в Новороссийске, постановили никуда не трогаться до прихода немцев, казавшегося неизбежным. Черноморского флота больше не существовало, и Мите Быстролетову пришлось забыть о мореходной практике и штурманской карьере.

Потом по Анапе пошли слухи, что с Кубани наступает Добровольческая армия генерала Деникина, освобождающая Северный Кавказ от большевиков. Уже в начале августа к северо-востоку от города была слышна артиллерийская канонада. По улицам расклеили приказ красного главкома Сорокина о мобилизации всего мужского населения, способного носить оружие. Никто не явился. Спустя несколько дней в Анапу без боя вошел первый добровольческий отряд. Из Новороссийска на пароходе «Грёза» прибыл командующий Кубанской дивизией генерал Покровский, и вновь собравшаяся городская Дума устроила ему торжественную встречу.

Смена власти запомнилась Дмитрию не оркестром на набережной, а показательными казнями:

«Генерал Покровский построил за городом две виселицы[49]. На одной повесил комиссара финансов, коммуниста, к другой подвели Федьку, который выступал на всех митингах с бессвязными и смешными речами. “Проси милости!” – закричал ему с коня генерал. Федька плюнул в его сторону и был казнен. Конечно, при той же толпе и тех же семечках. Это был стиль времени. Он формировал и мою психику».[50]

Быстролетов мог примкнуть к красным, как некоторые его ровесники-гимназисты: строить новый мир на обломках старого, из «никого» стать «всем» – это сильный соблазн. Мог встать на сторону белых, как скауты[51], – ведь большевики разжигают классовую ненависть и устанавливают свою диктатуру.[52] Но он предпочел быть ничьим.

«Я рад, что по своему рождению оказался вне враждующих социальных классов и был свободен от присущих им предубеждений, страстей, ограниченности и крайностей, – уверял Дмитрий Александрович после всех пережитых приключений и испытаний. – Рад, что с детства был ни богат, ни беден, не считал себя ни аристократом, ни человеком из народа. Мне досталась прекрасная доля свободомыслящего, критически и внимательно ко всему присматривающегося интеллигента».[53]

И всё же его рисунки показывают, что революцию и развал страны он воспринял по-своему болезненно. В дни позорного Брестского мира и продвижения немцев к Кавказу Быстролетов акварельными красками и тушью пишет сцены штурма турецкого города Ризе – славной операции Батумского флотского отряда в марте 1916-го. «Матросский танец» изображает дружескую вечеринку русских, французских и британских моряков. Акварель датирована 3 августа 1918 года. Мировая война еще продолжается. Союзники высадятся в Новороссийске только через три с половиной месяца, после капитуляции Германии. Получается, что это рисунок-ожидание…

Гроза гражданской смуты откатились на север, и Анапа снова превратилась в спокойный провинциальный городок, разве что обедневший. В октябре 1918 года сюда из Кисловодска прибыли великая княгиня Мария Павловна и другие именитые беженцы из Петрограда. Ехать в Анапу им посоветовал генерал Покровский, заверив, что здесь совершенно безопасно и условия жизни превосходны.

«После утреннего кофе мы обыкновенно ходили гулять, – вспоминала балерина Матильда Кшесинская. – Сперва отправлялись на мол посмотреть, не пришел ли какой-нибудь пароход, и узнать последние новости. Затем шли на базар, где можно было дешево купить очень красивые серебряные вещи… Огромною для всех радостью было известие, полученное вскоре по нашем прибытии в Анапу, что война [с немцами] окончена. Но с облегчением мы вздохнули лишь в тот день, когда союзный флот прорвал Дарданеллы и в Новороссийск пришли английский крейсер “Ливерпуль” и французский “Эрнест Ренан”. Это было 10 (23) ноября. В этот день мы почувствовали, что больше не отрезаны от всего света».[54]

В мае 1919 года, когда деникинские войска успешно наступали на Дону и осаждали Царицын на Волге, Быстролетов закончил мореходную школу.

Сохранился любопытный артефакт той поры – половинка фотокарточки, типичный снимок из фотоателье. Дмитрий в идеально выглаженных блузе и брюках сидит на стуле. Во взгляде и легкой улыбке – бодрящая уверенность: «У меня всё впереди». Рядом с ним стоит некий мужчина, о котором, судя по остаткам изображения, можно сказать лишь, что он одет в русскую полевую офицерскую форму.[55] Карточку, по всей вероятности, сберегла Клавдия Дмитриевна. Но кто был запечатлен на оторванной части? Напоминание о ком понадобилось потом удалить?

Уже будучи в разведке, и на следствии, и после освобождения из лагеря Быстролетов утверждал, что при белых служил матросом на торговом судне. «Старая разбитая калоша» – говорил он на допросах, добавляя: в то время он «испытывал материальные затруднения», а палубную команду, пока пароход стоял в починке, кормили, одевали и платили ей жалование. Этот факт биографии был для него настолько болезненным, что даже после оглашения приговора, «согласившись» с обвинениями в измене и шпионаже, Дмитрий Александрович отрицал службу добровольцем в белом флоте. Лишь в повести «Шелковая нить», сочинявшейся «в стол», он рассказал, как поступил в Новороссийске на транспорт «Рион», где за командой вольноопределяющихся присматривала охрана из офицеров и солдат.[56]

«Рион» строился как гражданское судно Доброфлота[57]. Трехпалубный гигант, он был способен взять на борт 1300 пассажиров и более 7000 тонн груза. В войну пароход был мобилизован и служил учебным судном, базируясь на Севастополь. За время пребывания в порту под немцами котлы и машины на «Рионе» пришли в негодность, так что в апреле 1919 года пароход добирался до Новороссийска на буксире. Белые тогда покидали Крым, будучи не в силах противостоять натиску красных войск, но уже в июне вернули полуостров себе. Команды военных судов, которые предстояло отремонтировать, пополнили главным образом за счет вольноопределяющихся – в большинстве своем учащейся молодежи из приморских городов. Дмитрия Быстролетова взяли на «Рион» матросом 2-го класса. На время ремонта «Рион» числился в составе транспортов Морского ведомства Вооруженных сил Юга России как блокшив – неисправное судно, помещения которого используются для каких-либо нужд. Еще во время пребывания в Севастополе на «Рионе» обосновался штаб Службы связи Черного и Азовского морей. В Новороссийске для новобранцев флота здесь организовали школы сигнальщиков и радиотелеграфистов. Ряд кают выделили для проживания семей чинов Морского ведомства.[58]

«Через четыре месяца упорной работы, произведенной командой, в которой были все, кто угодно, кроме матросов и машинистов, – раненые кавалерийские офицеры, гимназисты, сенатские чиновники и балетные артисты, – корабль ожил», – рассказывал в эмиграции старший лейтенант фон Кубе.[59]

Накануне празднования годовщины освобождения Новороссийска от большевиков на транспорте сделали проверку исправленных машин и стали готовиться к переходу в Крым. Наверное, его команда присутствовала 13 августа на торжествах на Соборной площади.

«Занятие Новороссийска было первым крупным успехом зарождающейся Добровольческой армии, – выступил с речью генерал Добровольский, управлявший Черноморской губернией. – Теперь ее доблестные части неудержимо движутся вперед, и близок тот час, когда они займут сердце России – Москву».[60]

22 августа 1919 года «Рион» самостоятельно вернулся в Севастополь.

Сентябрь – время белогвардейских побед. В начале месяца взяты Курск и Воронеж, разгромлено несколько красных дивизий.

«Наши армии в данный момент беспрерывно гонят советские части», – сообщали газеты и зазывали на концерты столичных знаменитостей (понятно почему оказавшихся в Крыму), в театры, кабаре и синематограф. В Севастополе состоялись свободные выборы в городскую Думу, на которых победили эсеры и социал-демократы, занявшие больше половины мест. Однако, сокрушалась пресса, «выборы отличались необычайным абсентеизмом – к урнам явилось 15 процентов всех избирателей».[61]

23 сентября в Севастополь прибыл главнокомандующий ВСЮР Антон Деникин. «Рион» стоял на рейде, и Дмитрий Быстролетов мог видеть, как крейсер с генералом на борту входит в порт. А если был в то время на берегу, у Графской пристани, то слышал приветствия встречающих и ответные речи. Генерал говорил о том, что борьба еще продолжается и льется кровь на всех фронтах, но русская армия идет к осуществлению своей заветной мечты, и нет такой силы в мире, которая могла бы остановить ее. А поскольку положение так хорошо, что уже нет необходимости увеличивать разруху, он только что подписал приказ о возвращении из армии всех учащихся – ради продолжения образования.

Всего через два с половиной месяца главнокомандующий издаст другой приказ – о поголовной мобилизации для подготовки офицерских укомплектований учащихся старше 17 лет и лиц в возрасте 17-34 лет, закончивших гимназии, училища, университеты. С каждым поражением на фронте, отметит потом Быстролетов в своих записках, на улицах появлялось всё больше таких скороспелых офицеров – в куцых английских куртках с узкими погонами, на которых чернильным карандашом были начерчены прапорщицкая полоска и одна звездочка.[62]

Но пока о поражениях никто даже не думает. 3 октября газеты радостно сообщили о взятии Орла.

«Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, какими львиными прыжками двигается наша армия вперед, туда, к сердцу России. Мы вправе сказать, мы счастливы засвидетельствовать, что наша армия стоит в преддверии Москвы! Это уже не утопия, не мечта, не творимая легенда, а легенда, претворенная в живую сегодняшнюю действительность».[63]

А что «Рион»? Он нес обычную тыловую службу; одно время использовался как плавучая казарма – в начале октября там размещались около 3000 солдат, в том числе вернувшихся из Франции. Летом 1919 года французское командование начало отправлять солдат расформированного Русского экспедиционного корпуса, а также бывших военнопленных в Одессу, Севастополь и Новороссийск.

«[Генерал] Лукомский рассчитывал, – писал в своих мемуарах вице-адмирал Ненюков, командовавший Черноморским флотом, – что из числа пленных можно будет пополнить Добровольческую армию, и даже были присланы специальные агитаторы, но эти расчеты не оправдались. Большинству пленных было совершенно безразлично, кто большевики, а кто добровольцы. Им хотелось только попасть скорее домой… Между ними были и распропагандированные, которые не скрывали своих большевистских вкусов. Одна такая компания, помещенная на старом пароходе, стоявшем у берега, начала даже агитацию среди команд об устройстве восстания и захвате города в свои руки. Контрразведка своевременно узнала об этом, и этот пароход был поставлен на рейд без сообщения с берегом. На другой же день вся компания зачинщиков была выдана и посажена в тюрьму».[64]

О чем говорили между собой, за спинами офицеров нижние флотские чины? Что думали вольноопределяющиеся? Горели ли желанием сражаться за великую, единую и неделимую Россию, в которой, как уверяли плакаты, будет новая, светлая жизнь для всех – правых и левых, крестьян и рабочих? Что видели, читали, слышали, когда доводилось сойти на берег?

В Северной Таврии рыщет партизанская армия батьки Махно – но газеты уже второй месяц пишут, будто его банды ликвидированы. Войска генерала Юденича вроде бы подступают к Петрограду, но на Кавказе неспокойно. Армия верховного правителя России адмирала Колчака так и не соединилась с Добровольческой, а отошла за Урал и теперь сдерживает наступление красных уже в Сибири. И деникинцы после победных реляций тоже попятились назад. Отступление от Орла командование ВСЮР называло временной перегруппировкой:

«Мы ведем серьезную борьбу с противником, которым руководит отчаяние. Оказываемое ныне коммунистами сопротивление является последним…»

Точно так же потом говорилось, что оставление Курска – эпизод чисто местного значения и глубокому продвижению красных на юг не бывать. 18 ноября генерал Субботин, градоначальник и командующий гарнизоном Севастополя, издал приказ:

«Злонамеренными людьми распространяются самые нелепые слухи о неудачах на фронте. Объявляю населению, что всё это вздор и нелепые сплетни, распускаемые врагами армии. Фронт Добровольцев тверд и дух армии непоколебимо высок. Если и бывают частичные отходы и перегруппировки, то это ни что иное, как эпизоды, неизбежные при всякой войне. Предупреждаю, что уличенные в распространении ложных слухов будут беспощадно караться».

Но беженцы – откуда тогда берутся тысячи беженцев?.. И каждый день – поезда с сотнями раненых (в городской управе уже не знают, как размещать эвакуированные лазареты). И почему в газетах всё чаще появляются пустые места – следы цензуры? А если беды нет, зачем генерал Субботин вдруг объявил о сборе пожертвований для армии? Слишком велик был контраст между словами и действительностью.

Севастополь жил в тревоге – и в то же время пил, гулял, веселился. Дошло до того, что сам главнокомандующий в гневе запретил продажу спиртного в ресторанах, трактирах, клубах и приказал закрывать их после одиннадцати вечера:

«В то время, когда на фронте напрягаются все усилия к остановлению натиска врага, в тылу идут кутежи, пьянство и оргии. В ресторанах, кафе, других увеселительных местах и притонах тратятся и проигрываются громадные суммы…»

Что хуже всего, спивалась армия. Та ее часть, которой следовало быть образцовой, – офицерство.

«В городе наблюдаются ежедневно пьяные и безобразные скандалы, учиняемые преимущественно проезжающими через Севастополь военнослужащими, – констатировало комендантское управление. – Причем нарушители общественного порядка настолько дико ведут себя, что ни уговоры, ни грозящая ответственность на них не действуют».[65]

Однажды Быстролетов увидел лежащего на бульваре пьяного подпоручика в красивой черной форме Корниловской дивизии – той самой, что брала Курск и Орел. Он узнал в нем своего знакомого по гимназии, учившегося классом старше. «Я постоял над ним в раздумье. Гм… Нет, Толстому приличнее быть рулевым…».

За образцовое исполнение служебных обязанностей его повысили в матросы 1-го класса (следующим шел чин рулевого). А год заканчивался ожиданием близкой катастрофы. Черноморское командование начало загодя и скрытно готовиться к вероятной эвакуации, что породило слухи, будто флот собирается тайком покинуть Севастополь и оставить город и армию на произвол судьбы. Контрразведка искала на военных судах заговорщиков. Большевистское подполье изредка заявляло о себе. В ночь на 19 декабря кто-то пробрался к осушенному доку портового завода, где для проверки и починки корпуса стоял «Рион», и бросил туда гранату. Быстролетов в это время дежурил на батарее дока.[66] Судно не пострадало – и ближе к весне было спущено на воду.[67]

На фронтах положение складывалось хуже некуда. Красные заняли Ростов-на-Дону и Одессу, тяжелые бои шли уже на крымском Перекопе. 13 марта 1920 года «Рион» направился к Новороссийску, откуда спешно эвакуировались Добровольческая и Донская армии. Матроса Быстролетова на его борту уже не было.

«Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом, сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни тысяч обезумевших и голодных людей бежали одни туда, другие – сюда. И я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал, и падал сам…»[68]

Можно ли назвать трусостью нежелание погибать за то, во что не веришь? Генерал Слащёв, назначенный командовать обороной Крыма и призывавший сплотить все силы в борьбе за спасение России, позднее признавал, что в тот момент «всюду царствовало недоверие, части таяли, разгром разрастался». В конце января 1920 года случилось невероятное – белогвардейский мятеж в белом тылу. Добровольческий отряд капитана Орлова из Симферополя потребовал «устранить от власти» тех, кто своим бездарным руководством способствовал военной катастрофе. Севастопольская газета «Юг», не страшась цензуры, печатала «Думы строевого офицера» о причинах развала армии, от которой требовали жертвенности, но использовали как «пушечное мясо».

Когда матросов «Риона», годных к строевой службе, списали на берег, вручив воинские повестки, Дмитрий Быстролетов уже всё для себя решил. В порту он высмотрел пароход, готовившийся идти в Турцию, ухитрился пробраться на борт и спрятался в угольном трюме. Кочегары вскоре его обнаружили, но не выдали, взяли в подручные и в конце пути помогли сойти на берег. В повести «Шелковая нить» судно названо «Цесаревичем Константином», в протоколах допросов Быстролетова в НКВД – просто «Константином». В середине марта 1920 года такой пароход действительно бросил якорь на рейде Константинополя.

Администрация Антанты контролировала всё и вся в столице капитулировавшей империи, и пассажиров с русских пароходов выпускали в город только после тщательной проверки паспортов и разрешений на въезд. Но матросам было не столь сложно выйти за территорию порта, а там… Желающий остаться на чужбине мог легко затеряться среди разноязыкой толпы на улочках Галаты. Однако и расслабляться не стоило: Бюро международной полиции строго блюло свои обязанности, и нечаянная встреча с ее представителями могла обернуться арестом и депортацией беглеца.

Белый Крым удержался, красные не смогли прорваться через Перекоп. Генерал Врангель, принявший командование Русской армией, пытался навести порядок и планировал реванш. Но в турецкой столице уже печатались эмигрантские газеты.

«Есть среди беженцев счастливцы, снабженные валютой, – сообщало «Русское эхо». – Но громадное большинство – это мечущиеся в напрасных поисках работы в многолюдном и чуждом им Константинополе… Здесь поиски какого-нибудь труда – погоня за возможностью каждый день обедать».[69]

По словам Быстролетова, работу он нашел быстро: пошел по нужному адресу и «в несколько минут» уговорил русского консула профессора Гогеля оформить ему паспорт на имя Хуальта Антонио Герреро; под этим именем он нанялся кочегаром на бразильский сухогруз «Фарнаиба». Правда же такова, что российским консулом в Константинополе был поверенный в делах Якимов, а профессор Гогель возглавлял Союз русских писателей и журналистов (в Праге он будет преподавать уголовное право на юридическом факультете, куда поступит Быстролетов). Раз не было консула Гогеля, то, наверное, выдумана и «Фарнаиба»? Сухогруза с таким названием в судоходных анналах действительно нет. Однако в Константинополе швартовались бывшие австрийские лайнеры Asia и Braga, конфискованные в начале войны в бразильских портах и позднее переданные французам. Но, в таком случае, зачем придумывать другой пароход?

«Мне было девятнадцать лет. Я очутился один в чужой стране в такое грозное время. Я не понимал, что такая жизнь закаляет и что каждый раз, поднимаясь после падения, я становлюсь сильнее, что учусь противиться буре и выбирать направление своего бега…»[70]

В своем первом советском трудовом списке Быстролетов двумя словами упомянул, что до «Фарнаибы» служил кочегаром на русской «Туле».[71] Можно лишь гадать, как он без надежных документов (в консульстве ему не выдали бы никакое свидетельство) нанялся на этот пароход. Здесь и началось накопление опыта, благодаря которому он стал виртуозным разведчиком. «Тула» принадлежала акционерному обществу «Добровольный флот», учрежденному правительством Российской империи и потому неукоснительно подчинявшемуся распоряжениям белого командования. В частности, оно было обязано вести учет русских подданных призывного возраста, работающих на его пароходах и транспортах.[72] Дмитрий умудрился спрятаться на виду – никто не заподозрил бы дезертира в кочегаре полуказенного судна.

Но что и почему он прикрыл «бразильской» легендой? Куда нанялся – на иностранное судно, ходившее до ближневосточных и североафриканских портов, или остался на российском (в апреле 1920 года начальник русской морской базы в Константинополе разрешил заграничный фрахт 12 пароходам, в том числе «Туле»)? И каким образом в его английском появился американский акцент, который заметил его будущий агент? Быстролетов так описал средиземноморский рейс, ставший для него первым испытанием на прочность:

«Команда состояла из многонационального сброда: у них общее было только одно – физическая грубая сила. Они сразу угадали во мне слабосилие и интеллигентность, то есть то, что особо презирали или ненавидели, а потому все дружно избрали меня мишенью травли. Одной из форм травли было бросание в меня кусочков хлеба за завтраком, обедом и ужином. Инстинктом я понял, что сотня жестоких грубиянов может затравить насмерть, если только я не приму меры».

На стоянке в Александрии он купил длинный, зловещего вида нож. Когда во время обеда в лоб ему опять прилетела корка хлеба, Дмитрий выхватил свое оружие и с криком «Смерть тебе!» бросился на обидчика – но так, чтобы дать себя схватить и утихомирить. За русским кочегаром закрепилась кличка «Бешеный», и его больше не трогали.

«Я был овечкой, из страха натянувшей на себя волчью шкуру, – писал Дмитрий Александрович. – И ее носил на себе до тех пор, пока под ней не наросла настоящая».[73]

…А транспорт «Рион» поздней осенью 1920 года пришел в Константинополь. Взял на борт теплую одежду, снаряды для пушек, другие военные припасы и 25 ноября вернулся в Севастополь. Но было уже поздно. Красные прорвали оборону белых на Перекопе. Армия генерала Врангеля отступила к портовым городам и покинула Крым.

Единая и неделимая Россия осталась в прошлом, но ее осколки-островки за границей продолжали существовать и блюсти прежние правила жизни.

Летом 1921 года консульский суд при Русской дипломатической миссии в Константинополе рассматривал дело по иску экипажа парусно-моторного судна «Преподобный Сергий» к акционерному обществу «Шхуна». Капитан Мартин Казе и трое из его команды требовали от правления общества выплаты жалования за время вынужденного пребывания в Крыму – в плену у большевиков.

27 октября 1920 года капитан Казе получил предписание выйти на Севастополь с грузом продовольствия. Правление «Шхуны» предполагало, что судно может быть мобилизовано военными властями, и дало на этот счет соответствующие инструкции. В Константинополе знать не знали, что армия генерала Врангеля уже готовится к эвакуации. Из-за неблагоприятных погодных условий шхуна оказалась вблизи Евпатории, капитан распорядился зайти в порт (это было 17 ноября) – и тут выяснилось, что город занят большевиками. Под угрозой расстрела, объяснял Казе, он отдал привезенный груз и продолжил нести службу, надеясь, что «Преподобному Сергию» как-нибудь удастся вырваться на свободу. Ждать пришлось долго. Но 12 марта 1921 года, ночью в непогоду, шхуне разрешили выйти на рейд, поскольку стоять у пристани было опасно. Покинув порт, капитан Казе приказал идти полным ходом на юг, затем – дабы обмануть возможную погоню – изменил курс в сторону Болгарии. 25 апреля шхуна вернулась в Константинополь. В Евпатории остались несколько человек, которые, по словам капитана, в первые же дни списались со шхуны и перешли на сторону большевиков. Их имена не упоминаются в материалах дела.[74] Судя по расписанию должностей и окладов, в Крыму остались боцман, кок и два матроса.[75]

Коком на «Преподобном Сергии» был не кто иной, как Дмитрий Быстролетов, боцманом – его однокашник по Анапской мореходной школе и сослуживец по «Риону» Евгений Кавецкий. За границу, как говорил Быстролетов, он «сбежал раньше» и сумел устроиться на шхуну в Константинополе. А когда нечаянно встретил в порту друга, то помог тому наняться в команду «Сергия». Матрос-беглец опять спрятался на виду: общество «Шхуна» было создано в конце 1918 года в Севастополе по инициативе командующего белым флотом и на июль 1920-го распоряжалось 12 парусно-моторными судами, половину которых арендовала у Морского ведомства ВСЮР – в том числе «Преподобного Сергия». Помимо коммерческих перевозок, «Шхуна» регулярно выполняла военно-судовую повинность и оставалась подотчетна Морскому ведомству после исхода врангелевской армии и флота из Крыма.[76]

Быстролетов зашифровал и этот фрагмент своей биографии. Судно якобы было отнято французами у белых за царские долги и перешло к дельцам, греющим руки на хаосе военного времени. Рассказ о том, как «Преподобный Сергий» вывозил греков и армян, спасавшихся от наступавшей армии турецких националистов[77], – вероятно, правда.

«Обычно мы шли вдоль берега, в бинокли высматривая горящие деревни – признак фронта, двигавшегося с востока на запад… Мне вспоминаются анатолийские черные скалы и зеленая холодная вода между ними. Помню ползущих вниз, к воде, женщин с детьми и мужчин с узлами. Вот шлюпка забита до отказа. С невероятными усилиями мы отваливаем под звериный вой оставшихся, обреченных на смерть. Мелькают искаженные лица. Поднятые к небу кулаки. Те, кто посильнее, прыгают в воду и вплавь догоняют шлюпку, одной рукой цепляясь за борт, а другой подгребая для того, чтобы не оторваться и не утонуть: они болтаются за бортом между нашими веслами, захлебываясь и протягивая кошельки. Но их слишком много – лодка может перевернуться. “Отцепляй всех!” – командует капитан. Гребцы поднимают весла и бьют плывущих по головам. Одна черная голова скрывается в воде, за ней вторая, третья. Люди в шлюпке крестятся от радости: спасены! Лодка не перевернется!.. Всё, что я видел, откладывалось в памяти, не доходя до сознания, – было некогда думать, не хватало передышки. Когда позднее я ее получил, то впечатления нахлынули такой могучей волной, что захлестнули меня, и первый раз в жизни я чуть не сошел с ума».[78]

Но последующего рейса с грузом контрабандного чая, сахара и спирта, равно как и бунта, якобы устроенного Быстролетовым и Кавецким с целью идти к российским берегам (потому что «вчера турки сообщили, что Врангель бежал из Крыма»), – всего этого не было. За исключением захвата шхуны красноармейцами в Евпатории.

«Зима началась в тех местах лютая. Город замер… Ели кое-как, но появилось много кумачовых и других плакатов, а в театре начались прекраснейшие концерты и оперные постановки: ведь голодными скрюченными артистами руководил Собинов![79] Я был на таких концертах, где слушатели сидели в шинелях и шапках, над головами висел морозный пар, а у дверей вместо стареньких билетерш стояли матросы с винтовками. Это было так ново и необыкновенно, что виденное опять складывалось в памяти без осмысливания: думать было некогда…»[80]

Он пока не столько выбирал направление бега, сколько спасался от порывов бури. В упомянутом трудовом списке есть запись:

«Декабрь 1920. Зачислен на службу в бюро иностранной информации Севособотдела Крымчека».

Кем он прикинулся, что́ наговорил о себе, каким шансом воспользовался, кому приглянулся? Согласно структуре ВЧК, при особых отделах, ведавших борьбой со шпионажем и вражеской агентурой, существовали информационные отделы, отвечавшие за обработку разного рода материалов и сведений. Грамотных людей, тем более в только что отвоеванном Крыму, чекистам не хватало. Образованность стала козырем юного моряка с непонятным прошлым – вкупе с его убедительностью. Ведь мог же Дмитрий и в самом деле уговорить капитана и команду «Преподобного Сергия» сказать, что они привели шхуну в Крым нарочно – передать судно и ценный груз трудовому народу?

Касательно службы в ЧК Быстролетов отметил: «Документов не было». Но сомневаться в том нет оснований, иначе не объяснить, как он сумел дотянуть в Севастополе до весны, коротко говоря – уцелел. Не выжил, а именно уцелел. Борьбой с контрреволюцией одновременно с КрымЧК занимались Особые отделы 4-й армии и Морских сил Черного и Азовского морей, и они действовали настолько рьяно, что вызывали оторопь даже у коллег из «чрезвычайки».

«В январе 1921 года, характеризующегося еще боевой обстановкой работы, так же как в декабре 1920 года, шел общий учет оставшегося белогвардейского офицерства, чиновничества и других прислужников Врангелевского строя, – отмечалось в позднем отчете Крымской областной ЧК. – Весь этот элемент беспощадно расстреливался. Эти меры имели свои и хорошие стороны – в том, что заставили вздрогнуть все антисоветские элементы и очистили от таковых Крым в известной степени, и плохие – в том, что погибло слишком много специалистов, которые могли бы быть использованы во время хозяйственной работы республики».[81]

Чтобы представить размах и глубину красного террора, достаточно посмотреть один из списков лиц, расстрелянных по постановлениям чрезвычайной тройки Особого отдела Черноазморей в декабре 1920 года. Рядом с фамилиями многих казненных обозначено: белогвардеец, врангелец, доброволец, вольноопределяющийся, «матр. добровольн.», «матр. бел.», «был у бел.», «сл. у бел.».[82] Дмитрий Быстролетов подходил под любое из этих определений. Нашелся бы кто-то, помнивший его в бескозырке с трехцветной кокардой, – и готово разоблачение белого шпиона.