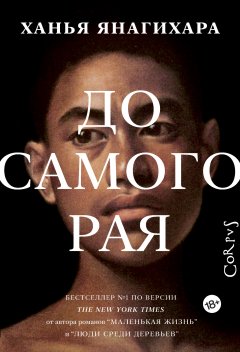

Читать онлайн До самого рая

- Автор: Ханья Янагихара

- Жанр: Современная зарубежная литература

Hanya Yanagihara

To Paradise

© 2022 by Hanya Yanagihara

© maps by John Burgoyne

© А. Борисенко, А. Гайденко, А. Завозова, В. Сонькин, перевод на русский язык, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО “Издательство АСТ”, 2023

Издательство CORPUS ®

18+

Дэниелу Роузберри,

неизменному спутнику,

и Джареду Холту,

всегда

Книга I. Вашингтонская площадь

Глава 1

У него вошло в привычку совершать прогулку в парке перед ужином: десять кругов, в какие-то вечера неспешно, в другие быстрым шагом, чтобы потом поскорее подняться по лестнице в свою комнату, вымыть руки, поправить галстук и спуститься к столу. Однако сегодня, когда он выходил, маленькая горничная сказала, подавая ему перчатки: “Мистер Бингем просил напомнить, что ваши брат и сестра придут на ужин”, – и он ответил: “Да-да, Джейн, спасибо, что напомнили”, – как будто и вправду забыл, и она слегка присела в реверансе и закрыла за ним дверь.

Ему следовало идти быстрее, чем он шел бы, если бы мог располагать своим временем, но Дэвидом овладел дух противоречия, и он нарочно замедлил шаг, прислушиваясь к тому, как его каблуки отстукивают по плитам и шаги деловито звенят в холодном воздухе. День почти уже подошел к концу, и небо приобрело тот особый чернильно-лиловый оттенок, который всегда болезненным уколом напоминал ему о годах, проведенных в школе, о том, как все тонуло в темноте, как растворялись перед его глазами контуры деревьев.

Скоро уже настанет зима, а он все еще в легком пальто, но Дэвид шагал вперед, скрестив руки на груди и подняв воротник. Даже после того, как колокола пробили пять, он опустил голову и продолжал идти, пока не окончил свой пятый круг, а потом повернулся со вздохом и зашагал на север по одной из дорожек, ведущих к дому, поднялся по гладким каменным ступеням, и дверь открылась перед ним прежде, чем он взошел на крыльцо, и дворецкий уже протягивал руку за его шляпой.

– В малой гостиной, мистер Дэвид.

– Спасибо, Адамс.

У двери в гостиную он остановился, несколько раз пригладил волосы – одна из его нервических привычек: он постоянно убирал со лба вихор, когда читал или рисовал, а когда играл в шахматы (обдумывал ход или ждал своей очереди), тихонько водил указательным пальцем под носом; были и другие навязчивые жесты, – а потом снова вздохнул, распахнул сразу обе двери, изображая уверенность, которой, конечно, совсем не чувствовал.

Они все разом посмотрели на него, равнодушно, без радости, но и без досады. Он был все равно что стул, часы, шарф, брошенный на спинку дивана, что-то столько раз виденное, что взгляд скользит поверх, привычное присутствие, декорация, которая уже была на сцене, когда поднялся занавес.

– Снова опаздываешь, – сказал Джон прежде, чем Дэвид успел выговорить хоть слово, но голос брата звучал мягко, он не собирался его отчитывать, хотя с Джоном никогда не знаешь, чего ждать.

– Джон, – сказал он, не отвечая на упрек, пожимая руку брату и его мужу, Питеру. – Иден. – И он поцеловал сначала сестру, а потом ее жену, Элизу, в правую щеку. – Где дедушка?

– В погребе.

– А.

Они все замолчали, и на мгновение Дэвид ощутил ту неловкость, которая нередко посещала его, когда они собирались втроем, три Бингема, – опасение, что им нечего сказать друг другу, или, вернее, что они не знают, как говорить друг с другом в отсутствие дедушки, как будто только дедушка связывал их, а не общая кровь, не семейная история.

– Трудный день? – спросил Джон, и он быстро взглянул на него, но голова Джона склонилась над трубкой, и Дэвид не мог бы сказать, что кроется за этим вопросом. Когда его охватывали сомнения, он обычно угадывал, что имеет в виду Джон, посмотрев на Питера, – Питер меньше говорил, но лицо у него было более выразительное, и Дэвид думал, что они сообщаются с миром как единое целое: Питер выражением глаз, движением подбородка как будто прояснял слова Джона, а Джон как будто разъяснял вслух гримасы, пробегавшие по лицу Питера, – вот он нахмурился, вот бегло улыбнулся; но сейчас лицо Питера оставалось столь же непроницаемым, как и голос Джона, помощи ждать было неоткуда, и Дэвиду пришлось отвечать, как будто вопрос был задан без подвоха, – возможно, так оно и было.

– Не очень, – сказал он, и правдивость этого ответа, его очевидность, его предсказуемость, была так обнажена и несомненна, что комната словно застыла, и даже Джон как будто устыдился своего вопроса. А потом Дэвид принялся оправдываться, как это с ним случалось: он пытался описать, облечь в словесную форму свои дни, и от этого становилось только хуже.

– Я читал… – Он был избавлен от дальнейших унижений, потому что в эту минуту вошел дедушка, держа в руках темную бутылку, окутанную серой пушистой пылью, с победным восклицанием “Нашел!”, хотя он еще даже не поздоровался, а продолжал говорить с Адамсом: сегодня запросто, без формальностей, можно сейчас декантировать вино, и они выпьют его за ужином.

– А, смотрите-ка, кто пришел, пока я искал чертову бутылку, – сказал он и улыбнулся Дэвиду, прежде чем повернуться к остальным и объять своей улыбкой их всех, приглашая последовать за ним, что они и сделали, чтобы приступить к ежемесячному воскресному ужину, шесть человек вокруг отполированного дубового стола, каждый на своем привычном месте: дедушка во главе, Дэвид по его правую руку, Элиза справа от Дэвида, Джон слева от дедушки, Питер слева от Джона, Иден напротив дедушки. Они вели обычные необязательные разговоры вполголоса: новости банка, семейные новости Питера и Элизы. Где-то снаружи горел и рушился мир: немцы продвигались все глубже в Африку, французы прорубали путь в Индокитай, и ближе последние ужасы Колоний: расстрелянные, повешенные, избитые, принесенные в жертву; события, о которых и подумать страшно, и так близко, но ни одному из этих событий, особенно тем, что происходили неподалеку, не дозволено было пробиться сквозь облако, обволакивающее ужины у дедушки, где все было мягким, а твердое становилось податливым – даже палтус так искусно приготовлен на пару, что его можно зачерпнуть специальной ложкой и кости поддаются нежнейшему нажиму серебра. Однако же все труднее становилось удерживать внешний мир от вторжения в святая святых, и за десертом – силлабаб из имбирного пива, легкий, как молочная пена, – Дэвид задался вопросом, думают ли остальные, как и он, о том драгоценном корне имбиря, что был найден и выкопан в Колониях, а потом привезен сюда, в Свободные Штаты, куплен поваром за большие деньги: кого заставили выкапывать корни имбиря? Из чьих рук он был взят?

Когда после ужина они собрались в гостиной и Мэтью разлил по чашкам кофе и чай, а дедушка поерзал на своем кресле, совсем немного, Элиза вдруг вскочила на ноги и объявила:

– Питер, я все хочу тебе показать картинку в той книге, с этой необыкновенной морской птицей, о которой я говорила тебе на прошлой неделе, я дала себе слово, что не забуду в этот раз, – можно, дедушка Бингем?

И дедушка кивнул и сказал: “Конечно, детка”, – и Питер тоже встал, и они рука об руку вышли из комнаты, а Иден вся светилась от гордости за жену, которая так тонко настроена на окружающих, так превосходно чувствует, когда Бингемы хотят побыть одни, и умеет деликатно избавить их от своего присутствия. Элиза была рыжеволосой, с крупными руками и ногами, и когда она шла по гостиной, маленькие стеклянные висюльки на настольных лампах дрожали и позвякивали, но в общении она была легкой и быстрой, и все они не раз имели случай в этом убедиться и были ей благодарны за проницательность.

Значит, сегодня у них наконец состоится разговор, о котором дедушка предупреждал еще в январе, в самом начале года. И каждый месяц они ждали, и каждый месяц после каждого семейного ужина – и после Дня независимости, и после Пасхи, и после Майского дня, и после дня рождения дедушки, и по другим поводам, когда они собирались все вместе, – этот разговор все не случался, и не случался, и не случался, и вот теперь, во второе воскресенье октября, он все-таки произойдет. Остальные тоже поняли, что им предстоит, и все как-то подобрались, вернулись к тарелкам и блюдечкам с надкусанным печеньем, к полупустым чашкам, распрямили скрещенные ноги, выпрямили спины, все, кроме дедушки, который только глубже откинулся в своем кресле, и оно заскрипело под ним.

– Я всегда старался растить вас троих в духе честности, – начал он после свойственной ему паузы. – Я знаю, что другой дедушка не стал бы заводить с вами этот разговор, из осмотрительности и чтобы избежать споров и нареканий, которые неизбежно следуют из такого разговора, – зачем, если все эти споры можно отложить на потом, когда тебя уже не будет и все обойдется без твоего участия. Но я никогда не был таким дедушкой вам троим, так что предпочту сказать все просто и прямо. Однако имейте в виду, – тут он остановился и обвел всех троих острым взглядом, – это не значит, что я собираюсь выслушивать нарекания. То, что я сообщаю вам о своих намерениях, не означает, что намерения недостаточно тверды, – это будет конец обсуждения, а не начало. Я говорю вам все это сейчас, чтобы не было недоразумений и домыслов, – вы услышите мою волю от меня, своими собственными ушами, а не прочтете на листе бумаги в конторе Фрэнсис Холсон, когда придете туда все в черном.

Дедушка продолжил:

– Вы не удивитесь, что я намерен разделить свое имущество поровну между вами тремя. У всех у вас, конечно, есть свои вещи и собственность ваших родителей, но я отписал каждому свои личные сокровища – предметы, которые, я полагаю, доставят радость вам или вашим детям. Однако что кому достанется, вы узнаете позже – когда меня уже не будет с вами. Отложены деньги на ваших детей, которые еще могут появиться. Для тех детей, которые уже есть, я основал фонд: Иден, равная сумма причитается Вулфу и Розмари; Джон, столько же для Тимоти. И, Дэвид, такая же сумма на любого из твоих будущих детей. Компания “Братья Бингемы” будет по-прежнему контролировать свой совет директоров, и акции будут поровну распределены между вами тремя. За каждым из вас числится место в совете. Если кто-то из вас решит продать акции, его ждут высокие штрафы, и он должен будет предоставить двум другим право первой покупки, со скидкой, и сделка должна быть одобрена советом директоров. Я все это обсуждал с каждым из вас по отдельности. В этих условиях нет ничего необычного.

Он снова немного поерзал в кресле, и они тоже, потому что интрига состояла как раз в том, что он скажет дальше, и все трое знали и знали, что дедушка тоже знает: что бы он ни решил, кто-то из них будет так или иначе разочарован – вопрос только, кто и как именно.

– Иден, тебе достанется поместье Лягушачий пруд и квартира на Пятой авеню, – объявил он. – Джон, ты получишь Лакспур и дом в Ньюпорте.

И тут воздух вокруг них, казалось, загустел и задрожал, потому что все поняли, что это значит: Дэвид получит дом на Вашингтонской площади.

– Что касается Дэвида, – медленно проговорил дедушка, – Вашингтонская площадь и коттедж на Гудзоне.

Казалось, он выбился из сил и откинулся еще глубже на спинку кресла в настоящем, не наигранном изнеможении; в комнате повисло молчание.

– Таково мое решение, – объявил дедушка. – Я хочу, чтобы все вслух выразили свое согласие. Сейчас.

– Да, дедушка, – хором прошелестели они, а Дэвид пришел в себя и сказал “Спасибо, дедушка”, и Джон и Иден, выйдя из транса, эхом повторили за ним эту фразу.

– На здоровье, – сказал дедушка. – Но будем все-таки надеяться, что пройдет много лет, прежде чем Иден сровняет с землей мой любимый шалаш на Лягушачьем пруду. – Он улыбнулся ей, и она заставила себя улыбнуться в ответ.

После этого, хотя никто ничего не сказал, вечер внезапно подошел к концу. Джон позвонил в звонок и передал Мэтью, чтобы тот позвал Питера и Элизу и вызвал их экипажи, потом начались объятия, поцелуи и прощания, когда все собрались у дверей, и брат и сестра и их супруги надевали пальто, кутались в шали и шарфы – обычно прощания проходили долго и шумно: запоздалые замечания о поданных блюдах, новости о повседневной жизни, которые они забыли сообщить за ужином; но сегодня прощание было приглушенным, кратким, у Питера и Элизы на лицах уже застыло ожидающее, понимающее, сочувственное выражение, которому все, кто входил в семейство Бингемов, быстро обучались на самых ранних стадиях брака. А потом они все разъехались после последних прощальных поцелуев и объятий, которые включали и Дэвида, по крайней мере телесно, пусть и без особого тепла.

После таких воскресных ужинов они с дедушкой имели обыкновение выпить по стаканчику портвейна или еще по чашечке чаю в дедушкиной гостиной, обсудить, как прошел вечер, – они не то чтобы сплетничали, а просто обменивались наблюдениями, дедушкины реплики были чуть более ядовитыми, по праву и в силу характера: не показалось ли Дэвиду, что Питер как-то бледновато выглядит? Этот профессор анатомии, о котором рассказывала Иден, какой-то невыносимый индюк, да? Но сегодня, когда дверь закрылась и они снова остались в доме одни, дедушка сказал, что устал, был длинный день, пойдет-ка он, пожалуй, спать.

– Конечно, – ответил Дэвид, хотя никто не спрашивал у него разрешения, но он тоже хотел остаться один, подумать о том, что выяснилось сегодня, и он поцеловал дедушку в щеку, постоял немного в золотистом полумраке освещенной свечами прихожей – в доме, который когда-нибудь будет принадлежать ему, а потом повернулся и поднялся наверх в свою комнату, перед этим попросив Мэтью принести ему еще силлабаба.

Глава 2

Он не думал, что сможет уснуть, и в самом деле лежал без сна, как ему казалось, много часов, понимая, что одновременно грезит и бодрствует; он чувствовал под собой накрахмаленный хлопок простынь и знал, что поза, в которой он лежит – левая нога согнута и образует треугольник с правой, – даст о себе знать на следующий день онемелостью, неловкостью. И все-таки он, видимо, уснул, потому что, открыв глаза, увидел полоску света между шторами, которые не вполне сходились, услышал цоканье копыт по мостовой и как за дверью горничные трут пол и передвигают ведра.

Понедельники всегда были ему тягостны. Страх, поселявшийся в нем с вечера, не проходил, и обычно он старался встать пораньше, даже до того, как встанет дедушка, как будто он тоже вливается в деятельный поток, оживляющий жизнь большинства людей, как будто у него, как у Джона, Питера, Иден, есть обязанности, которые необходимо выполнять, или, как у Элизы, есть места, куда необходимо поехать, как будто перед ним не лежит бесформенный день, такой же, как и все другие дни, который он сам должен чем-то заполнить. Не то чтобы он был никем, формально он возглавлял благотворительный фонд фирмы, именно он одобрял выплаты тому или иному лицу или организации, которые в совокупности представляли собой что-то вроде семейной истории: лидеры сопротивления, ведущие борьбу на Юге, благотворительные организации, объединяющие беженцев и предоставляющие им жилье, разные группы, ратующие за образование негров и против жестокого обращения с детьми, обучающие бедняков, дающие приют толпам эмигрантов, ежедневно прибывающих к нашим берегам, представители народов, с которыми сталкивался тот или иной член семьи и, проникшись их участью, теперь помогал им по мере сил, – но все-таки его ответственность не простиралась дальше подписания чеков, одобрения ежемесячных столбцов цифр, расходов, которые уже были представлены бухгалтерам и юристам фирмы его секретаршей, деловитой молодой женщиной по имени Альма – она практически управляла фондом; он нужен был только как носитель своего имени, Бингем. Он также участвовал добровольцем в разной благотворительной деятельности, подходящей еще молодому человеку из хорошей семьи: собирал коробки с бинтами, перевязочными материалами и травяными снадобьями для бойцов в Колониях, вязал носки бедным, раз в неделю учил рисованию воспитанников сиротской школы, которой покровительствовала его семья. Но все эти занятия, вместе взятые, не составляли и недели в месяц, а остальное время он влачил одинокое и бесцельное существование. Иногда ему казалось, что жизнь – это то, что необходимо преодолеть, и в конце дня он залезал в постель со вздохом, осознавая, что миновал еще небольшую часть существования, еще на сантиметр продвинулся к естественному его завершению.

В это утро, однако, он был рад, что проснулся поздно, потому что до сих пор не понимал, как истолковать события вчерашнего вечера, а теперь можно будет обдумать их на свежую голову. Он позвонил, и ему принесли яйца, тосты и чай, позавтракал в постели, читая утренние газеты: еще какие-то беспорядки в Колониях, детали неясны; завиральное эссе эксцентричного филантропа с довольно радикальными взглядами, задающегося вопросом, не следует ли предоставлять гражданство неграм, которые жили на территории Свободных Штатов еще до их провозглашения; длинная статья, уже девятая за последние девять месяцев, восславляющая десятую годовщину завершения строительства Бруклинского моста, рассуждающая о том, как мост изменил движение коммерческого транспорта, на этот раз с большой, тщательно выписанной иллюстрацией, изображающей его массивные пилоны, нависающие над рекой. После этого он умылся, оделся и вышел из дому, предупредив Адамса, что будет обедать в клубе.

День был прохладным и солнечным, позднее утро пружинило веселой энергией: было еще достаточно рано для трудов и надежд – возможно, именно сегодня жизнь сделает крутой и долгожданный поворот к чему-то прекрасному, выпадет внезапная удача, закончится южный конфликт или, может быть, на ужин вдруг подадут два ломтика бекона вместо одного – и все-таки не так поздно, чтобы эти надежды снова показались пустыми. Он часто шел без определенной цели, давая ногам самим выбирать направление, и теперь повернул направо на Пятую авеню, кивнув на ходу извозчику, который запрягал бурую лошадку у каретного двора.

Дом. Сейчас, не находясь в его стенах, он надеялся поразмышлять о нем более беспристрастно, хотя что значит “беспристрастно”? Раннее детство он провел не в этом доме, как и все они, – эта честь выпала большому холодному особняку на севере, к западу от Парк-авеню. Но в дом на Вашингтонской площади он с сестрой и братом и их родители до них приезжали на важные семейные сборы, и когда родители умерли, когда их унесла болезнь, всех троих перевезли сюда. Им пришлось оставить в старом доме все, что было сделано из ткани или бумаги, все, в чем могли таиться блохи, все, что можно было сжечь; он помнил, как рыдал о кукле из конского волоса, которую особенно любил, и дедушка обещал купить точно такую же, и потом как они все трое вошли каждый в свою комнату на Вашингтонской площади, их прежняя жизнь была восстановлена для них в малейших деталях – их куклы, игрушки, одеяла, книжки, их коврики, платья, пальто, подушки. На гербе братьев Бингем было начертано Servatur Promissum — “Держать слово”, – и в этот момент дети поняли, что девиз относится и к ним тоже, что дедушка выполнит любое свое обещание, и за те два десятка лет, которые они были на его попечении сначала детьми, потом взрослыми, он никогда не изменял своему слову.

Дедушка настолько несомненно оставался хозяином положения в той новой жизни, в которой они очутились, что позже Дэвиду казалось, будто их горе почти немедленно закончилось. Конечно, на самом деле так не могло быть, ни у него, ни у сестры и брата, ни у дедушки, внезапно потерявшего свое единственное дитя, но Дэвид был настолько потрясен абсолютной несокрушимостью дедушки, его полной властью над их маленькой вселенной, что теперь не мог думать о тех годах иначе. Все сложилось так, как будто дедушка всегда, с самого их рождения, предполагал стать однажды их опекуном и перевезти их в свой дом, где он до этого жил один, единолично определяя ход своей жизни; словно все это не свалилось на него внезапно. Позже у Дэвида появилось ощущение, что дом, и без того просторный, отрастил новые комнаты, новые крылья и ниши, которые словно по волшебству явили себя специально для них, и комната, которую он до сих пор называл своей (и в которой жил сейчас), соткалась из воздуха, из необходимости в ней, а не была переделана из какой-то заброшенной малой гостиной. Все эти годы дедушка говорил, что внуки вдохнули в дом жизнь, что без них он был бы просто нагромождением комнат, и, к его чести, все трое детей, даже Дэвид, поверили в это и были искренне убеждены, что преподнесли дому – а значит, и самой дедушкиной жизни – драгоценный и важный дар.

Он полагал, что каждый из них считал дом своим, но ему нравилось воображать, что по-настоящему это именно его логово, место, где он не просто живет, но где его понимают. Теперь, будучи взрослым, он иногда осознавал, как видится дом со стороны: хорошо организованное и вместе с тем эксцентричное пространство, наполненное вещами, которые дедушка собирал во время своих путешествий по Англии и континенту, и даже в Колониях, где он провел некоторое время в короткий мирный период, – но в основном Дэвид видел дом так же, как в детстве, когда мог проводить часы, перемещаясь с этажа на этаж, выдвигая ящики и открывая дверцы буфетов, заглядывая под кровати и диваны, чувствуя голыми коленями прохладную гладкость деревянных половиц. Он ясно помнил, как маленьким мальчиком лежал в кровати однажды поздним утром, наблюдая, как свет струится в окно, и понимая, что его место – здесь, и эта мысль внушала успокоение. Даже позднее, когда он не мог выйти из дому, из этой комнаты, когда жизнь его оказалась ограничена кроватью, дом продолжал казаться убежищем: стены не только сдерживали все ужасы мира, но и не давали распасться ему самому. Теперь дом будет принадлежать ему, а он дому, и Дэвид впервые почувствовал, что стены давят на него – теперь отсюда нет выхода, дом владеет им не меньше, чем он домом.

Такие мысли занимали его, пока он шел к Двадцать второй улице, и хотя ему вовсе не хотелось в клуб – он бывал там все реже и реже, не желая встречаться с бывшими соучениками, – голод заставил Дэвида войти внутрь, где он заказал чай, хлеб и колбаски и быстро съел все это, после чего снова зашагал на север, вдоль всего Бродвея, к южной части Центрального парка, и только потом повернулся и пошел домой. Когда он вернулся на Вашингтонскую площадь, было уже начало шестого, небо снова окрасилось темно-синим – оттенок одиночества, и он только успел переодеться и привести себя в порядок, как услышал внизу голос дедушки, который что-то говорил Адамсу.

Он не ожидал, что дедушка заговорит о событиях вчерашнего вечера, особенно в присутствии слуг, но даже когда они перешли к напиткам и остались одни в дедушкиной гостиной, дедушка продолжал говорить только о банке, о повседневных делах, о новом клиенте – владельце целого флота кораблей с Род-Айленда. Мэтью принес чай и бисквитный торт, густо покрытый ванильной глазурью; кухарка специально для Дэвида украсила его полосками засахаренного имбиря, к которому он питал слабость. Дедушка съел свой кусок аккуратно и быстро, но Дэвид не мог толком насладиться тортом, потому что все ждал, когда же дедушка упомянет вчерашнюю беседу, и боялся, что сам случайно сболтнет что-нибудь лишнее, как-то обнаружит свои смешанные чувства, покажется неблагодарным. Наконец дедушка, дважды пыхнув трубкой, сказал, не глядя на него:

– Дэвид, я хотел с тобой обсудить еще кое-что, но, конечно, не во вчерашней суете.

Здесь было бы уместно еще раз сказать спасибо, но дедушка отмахнулся, пуская дым из своей трубки:

– Не надо благодарностей. Дом твой. Ты ведь его любишь.

– Да, – начал Дэвид, все еще думая о тех странных чувствах, которые испытал сегодня на прогулке, когда несколько кварталов шел, пытаясь понять, отчего перспектива получить дом наполняет его не чувством безопасности, а паникой. – Но…

– Но что? – спросил дедушка, теперь уже на его лице читалось странное выражение, и Дэвид, боясь, что в голосе его прозвучало сомнение, торопливо продолжил:

– Я только беспокоился об Иден и Джоне, вот и все.

На это дедушка лишь снова махнул рукой.

– С Иден и Джоном все будет в порядке, – бросил он отрывисто. – Тебе нечего о них беспокоиться.

– А тебе нечего беспокоиться обо мне, дедушка, – сказал он с улыбкой, на что дедушка ничего не ответил, и оба они смутились от лжи такой огромной и очевидной, что даже приличия не требовали возражений.

– Для тебя есть брачное предложение, – нарушил молчание дедушка, – хорошая семья, Гриффиты из Нантакета. Они начинали, конечно, как кораблестроители, но теперь у них собственный флот и небольшая, но прибыльная меховая торговля. Джентльмена зовут Чарльз, он вдовец. Его сестра – тоже вдова – живет с ним, они вместе воспитывают ее троих сыновей. Торговый сезон он проводит на острове, а зимой живет на Кейп-Коде. Сам я не знаком с этой семьей, но у них очень хорошее положение в обществе – связи с местным правительством, а брат мистера Гриффита, который вместе с ним и с сестрой управляет их делами, председатель торгового товарищества. Есть еще одна сестра, она живет на Севере. Мистер Гриффит самый старший из всех, родители их живы, бизнес начали бабушка и дедушка с материнской стороны. Предложение поступило к Фрэнсис через их юристов.

Дэвид почувствовал, что должен что-нибудь сказать.

– Сколько лет джентльмену?

Дедушка прочистил горло и неохотно ответил:

– Сорок один.

– Сорок один! – воскликнул Дэвид с большим ужасом, чем намеревался. – Простите. Но сорок один год! Он же старик.

На это дедушка улыбнулся.

– Не совсем, – ответил он. – Не для меня. И не для большинства людей в мире. Но да, он старше. Старше тебя, по крайней мере. – Дэвид ничего не ответил, и дедушка продолжал: – Дитя мое, ты знаешь, я не хочу женить тебя против твоей воли. Но мы с тобой это обсуждали, ты проявил интерес, иначе бы я не стал рассматривать их предложение. Сказать Фрэнсис, что ты отказываешь? Или все-таки назначить встречу?

– Я чувствую, что становлюсь тебе в тягость, – пробормотал он наконец.

– Нет, не в тягость, – ответил дедушка. – Как я и говорил, ни один из моих внуков не будет вынужден жениться, если сам не захочет. Но мне кажется, ты мог бы подумать об этом. Мы не обязательно должны ответить прямо сейчас.

Они сидели в молчании. На самом деле прошло много месяцев – около года – с тех пор, как кто-либо проявлял интерес, не говоря о предложении, хотя Дэвид не знал, потому ли это, что он с такой поспешностью и безразличием отверг двух последних кандидатов, или же просочились слухи о его недомогании, которое они с дедушкой так тщательно скрывали. Идея женитьбы и в самом деле его в какой-то мере пугала, но разве предложение от совсем незнакомой семьи – не повод для беспокойства? Да, они, конечно, занимают подобающее положение – будь это не так, Фрэнсис бы не посмела передать предложение дедушке, – но это значило также, что дедушка и Фрэнсис решили выйти за пределы круга людей, которых Бингемы знали, с которыми общались, – тех пятидесяти с лишним семей, которые построили Свободные Штаты, среди которых не только он, его брат и сестра, но и родители и дедушка провели свою жизнь. К этому маленькому сообществу принадлежали и Питер, и Элиза, но уже стало очевидно, что он, старший брат и наследник, вознамерившись жениться, вынужден будет выбрать спутника жизни за пределами этого золотого круга, ему придется искать себе пару среди чужих. Бингемы не были высокомерны, не отгораживались, они не относились к тем, кто не станет иметь дело с купцами и торговцами, с людьми, которые начали свою жизнь в одном общественном слое, но благодаря трудолюбию и способностям оказались в другом. Так могла бы вести себя семья Питера, но не они. И все же он не мог не чувствовать, что подводит семью и что наследие его предков, ради которого они так неустанно трудились, будет умалено по его вине.

И еще он чувствовал, несмотря на уверения дедушки, что нельзя сразу отклонить предложение. Он сам был виноват в своем нынешнем положении, и само появление Гриффита говорило о том, что возможности его не бесконечны, даже при их имени и деньгах. Поэтому он сказал дедушке, что согласен на встречу, и дедушка – вот это выражение на его лице, что это, как не плохо скрытое облегчение? – ответил, что немедленно сообщит Фрэнсис.

Он как-то сразу устал и, извинившись, ушел к себе. Хотя комната неузнаваемо изменилась по сравнению с тем временем, когда он сюда вселился, он знал ее так хорошо, что легко ориентировался в темноте. Вторая дверь вела в помещение, которое они с братом и сестрой использовали когда-то для игр, теперь это был его кабинет, и именно туда он отправился с конвертом, который дедушка дал ему, прежде чем попрощаться на ночь. Внутри была небольшая гравюра – портрет Чарльза Гриффита, – и он принялся пристально разглядывать ее при свете лампы. Мистер Гриффит был светловолос, со светлыми бровями, мягким округлым лицом, с пушистыми, хотя и не чрезмерно пышными усами; Дэвид видел, что он коренаст, даже по этому изображению, которое показывало только лицо, шею и разворот плеч.

Внезапно его охватила паника, он подошел к окну, быстро отворил его и вдохнул холодный, чистый воздух. Уже поздно, вдруг понял он, гораздо позднее, чем ему казалось, внизу ни души. Неужели ему предстоит покинуть Вашингтонскую площадь, хотя только что он с тягостным чувством воображал, что, возможно, останется здесь навсегда? Он повернулся и оглядел комнату: полки с книгами, мольберт, письменный стол с бумагой и чернилами, кушетка, которую он приобрел еще в студенческие годы, чья алая обивка несколько обтрепалась с годами, шарф из мягчайшей шерсти с вышитыми турецкими огурцами – дедушкин подарок на позапрошлое Рождество, специально заказанный из Индии, – все здесь было устроено для его удобства, или удовольствия, или для того и другого; он попытался представить себе каждый предмет в деревянном доме в Нантакете – и себя там.

Но не смог. Место этим вещам было здесь, в этом доме, как будто дом сам их вырастил, как будто они были живыми и могли зачахнуть и умереть, если переместить их. А потом он подумал: разве не так же обстоит дело и со мной? Ведь и меня этот дом если не породил, то вскормил и вырастил? Если покинуть Вашингтонскую площадь, как найти себе место в этом мире? Как покинет он эти стены, которые неизменно, безотрывно смотрели на него в любом его состоянии? Как покинет он эти половицы, которыми поскрипывал дедушка среди ночи, сам принося ему бульон или лекарство в те месяцы, когда он не мог выйти из комнаты? Это место не всегда было радостным. Иногда оно было ужасным. Но какой еще дом сможет он чувствовать настолько своим?

Глава 3

Раз в год, за неделю до Рождества, попечители Благотворительной школы и приюта Хирама Бингема приглашались на ленч в зал заседаний фирмы “Братья Бингемы”. Подавали ветчину, сладости, печеные яблоки, пирожные с заварным кремом, а в заключение Натаниэль Бингем, главный патрон приюта и владелец банка, появлялся собственной персоной в сопровождении двух клерков – выпускников школы, являвших собой обещание той невообразимой взрослой жизни, которая все еще была для детей слишком отдаленной и туманной (а для большинства, увы, такой и останется). Мистер Бингем выступал с короткой речью, призывая воспитанников усердно трудиться и слушать старших, а потом дети строились в два ряда, и каждый получал от одного из двух клерков большую плитку мятного шоколада.

Все трое внуков непременно присутствовали на ленче, и Дэвид больше всего любил даже не тот момент, когда дети замечали приготовленные лакомства, а выражения их лиц, когда они вступали в вестибюль банка. Он понимал их почтительное восхищение, поскольку сам испытывал его каждый раз – неоглядный простор пола из серебристого мрамора, натертого до зеркального блеска, ионические колонны, вытесанные из того же камня, огромный купол потолка, выложенный сверкающей мозаикой; три стены, расписанные до самого верха – так, что приходилось благоговейно запрокидывать голову, чтобы рассмотреть их как следует: на первой был изображен прапрапрапрадед Эзра, герой войны, отличившийся в битве за независимость от Британии, на второй – прапрапрадед Эдмунд, марширующий на север, из Виргинии в Нью-Йорк, вместе с несколькими товарищами-утопианцами, чтобы основать будущие Свободные Штаты. На третьей – избрание его прапрадеда Хирама, которого он никогда не видел, основателя фирмы “Братья Бингемы”, мэром Нью-Йорка. На заднем плане всех этих панелей, выдержанных в коричневых и серых тонах, можно было различить эпизоды семейной истории и истории страны: осада Йорктауна, в которой сражался Эзра, оставив жену и маленьких сыновей дома в Шарлотсвиле; Эдмунд в день бракосочетания со своим мужем Марком и первые войны с Колониями, в которых победят Свободные Штаты, хотя и с большими финансовыми и человеческими потерями; Хирам и его два брата, Дэвид и Джон, совсем юные, не подозревающие о том, что из них троих только самый младший, Хирам, перешагнет сорокалетний рубеж и только он произведет на свет наследника – Натаниэля, дедушку Дэвида. Внизу каждой панели красовалась мраморная табличка с одним-единственным словом, и три слова – “учтивость, смирение, человечность” – вместе с надписью на гербе составляли семейный девиз Бингемов. Четвертая панель, расположенная над входными дверями, выходящими на Уолл-стрит, была пуста, гладкий мрамор ждал, когда на нем в свой черед будут запечатлены деяния дедушки Дэвида: как он превратил фирму “Братья Бингемы” в самую процветающую финансовую организацию не только в Свободных Штатах, но во всей Америке; как, еще до того, как помог Америке финансировать борьбу в Повстанческой войне и обеспечил автономию страны, он успешно защищал Свободные Штаты от многочисленных попыток их распустить, отменить права их граждан; как он заплатил за перемещение свободных негров, попавших в Свободные Штаты, помогая им и другим беженцам из Колоний устроить свою жизнь где-нибудь на Севере или на Западе. Да, на сегодняшний день “Братья Бингемы” уже не были единственной или даже самой могущественной финансовой компанией в Свободных Штатах, особенно учитывая, как процвели в последнее время еврейские банки и нувориши, обосновавшиеся в городе, но все бы согласились, что эта фирма – все еще самая влиятельная, самый престижная, самая известная. В отличие от вновь прибывших, любил говорить дедушка Дэвида, фирма “Братья Бингемы” знает разницу между честолюбием и алчностью, между предусмотрительностью и прохиндейством; она несет ответственность не только перед своими клиентами, но и перед Свободными Штатами. Журналисты называли Натаниэля “великий мистер Бингем”, иногда насмешливо, когда он принимался за какой-нибудь особенно масштабный проект – например, лет десять назад он предложил распространить всеобщее избирательное право на всю Америку, – но чаще вполне искренне, поскольку дедушка Дэвида был, бесспорно, великим человеком, человеком, чьи изображения и деяния были достойны украсить собой чистый мрамор, когда художник возьмется расписывать эту поверхность, балансируя на сооружении из веревок и досок, высоко над каменным полом, и, стараясь не глядеть вниз, станет водить кистью с блестящей краской.

Однако ни пятой, ни шестой панели не было – не было отведено место ни его отцу, второму военному герою в истории семьи, ни ему и его брату и сестре. И то сказать – что можно было бы изобразить на его трети такой панели? Человека, заточенного в дедушкином доме, ждущего, чтобы одно время года перешло в другое, чтобы жизнь его наконец объявила о себе?

Он знал, что такая жалость к себе непростительна и неподобающа, и он пересек вестибюль и приблизился к массивным дубовым дверям, ведущим в заднюю комнату, где его уже ждал дедушкин секретарь, которого все внуки, сколько он себя помнил, называли Норрисом.

– Мистер Дэвид, давно не имел чести видеть вас.

– Здравствуйте, Норрис, – ответил он. – Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?

– Да, мистер Дэвид. А вы?

– Да, очень.

– Джентльмен уже здесь, я отведу вас к нему. Ваш дедушка хотел повидаться с вами после встречи.

Он прошел вслед за Норрисом в коридор, обшитый деревянными панелями. Это был аккуратный, ухоженный мужчина с тонкими, изящными чертами лица, волосы его, которые Дэвид помнил золотыми, с годами выцвели до цвета пергамента. Дедушка обычно отличался прямолинейностью в обсуждении собственных дел и дел семьи, но о Норрисе он всегда говорил уклончиво; все считали, что между ними существуют особые отношения, но, несмотря на дедушкину подчеркнутую терпимость ко всем социальным классам и подчеркнутую нетерпимость к ханжеству, он никогда не представлял Норриса как своего компаньона и никогда не давал понять своим внукам или кому-либо иному, что их может что-то официально связывать. Норрис приходил и уходил, когда ему вздумается, но в доме у него не было своей комнаты, своей постели; с самого раннего детства младших Бингемов он обращался к ним, добавляя к имени “мастер” или “мисс”, и они давно уже перестали предлагать ему называть их просто по именам; он присутствовал на некоторых семейных сборах, но его никогда не приглашали на беседы в дедушкиной гостиной после трапезы, а также на Рождество и на Пасху. Даже сейчас Дэвид не знал толком, где живет Норрис – кажется, он как-то слышал, будто у Норриса есть квартира возле Грамерси-парка, которую ему когда-то купил дедушка, – а также не знал, откуда он родом, что у него за семья; Норрис приехал из Колоний до рождения Дэвида и, когда они познакомились с дедушкой, работал угольщиком в фирме “Братья Бингемы”. Теперь в обществе Бингемов он держался спокойно и ненавязчиво, но в то же время непринужденно – его присутствие подразумевалось, но и отсутствие не вызывало вопросов.

Норрис остановился перед кабинетом для приватных переговоров и открыл дверь; там уже сидели мужчина и женщина, которые тут же встали со своих стульев и обернулись к входящим.

– Я вас оставлю, – сказал Норрис, закрывая за собой дверь, а женщина подошла к Дэвиду.

– Дэвид! – сказала она. – Я так давно тебя не видела.

Это была Фрэнсис Холсон, которая много лет исполняла обязанности поверенной в делах дедушки и, как и Норрис, была посвящена почти во все подробности жизни Бингемов. Она тоже была постоянной величиной, но ее положение на семейном небосклоне было одновременно более важным и более определенным – она устроила браки Джона и Иден и, судя по всему, намеревалась оказать эту же услугу Дэвиду.

– Дэвид, – продолжила она, – разреши представить тебе мистера Чарльза Гриффита из Нантакета и Фалмута. Мистер Гриффит, вот молодой человек, о котором вы так много слышали, мистер Дэвид Бингем.

Он выглядел не таким старым, как опасался Дэвид, и, несмотря на светлые волосы, лицо его не было красным: Чарльз Гриффит был высоким и большим, но на уверенный лад – широким в плечах, с мощным торсом и шеей. Его пиджак был точно подогнан, а губы под усами оказались твердо очерченными и до сих пор розовыми, и сейчас углы их приподнялись в улыбке. Он не был красив, нет, но в нем угадывалась живость, энергия, здоровье, и все вместе производило впечатление почти приятное.

И голос его, когда он заговорил, тоже оказался приятным: глубокий, как будто отороченный мехом. В нем звучала мягкость, нежность, которая контрастировала с массивной фигурой Чарльза и исходившим от него ощущением силы.

– Мистер Бингем, – сказал он, когда они обменялись рукопожатием. – Рад познакомиться. Я столько о вас слышал.

– А я о вас, – сказал Дэвид, хотя на самом деле он не очень много узнал после того первого разговора, когда впервые услышал о Чарльзе почти полтора месяца назад. – Спасибо, что проделали такой путь. Надеюсь, поездка была приятной?

– Да, вполне, – ответил Гриффит. – И пожалуйста, зовите меня Чарльз.

– А вы меня Дэвид.

– Ну что ж, – сказала Фрэнсис. – Джентльмены, я вас оставлю. Когда закончите, Дэвид, позвоните – Норрис проводит мистера Гриффита.

Они подождали, пока она уйдет и закроет за собой дверь, потом оба сели. Их разделял небольшой столик, на нем стояла тарелка с песочным печеньем и чайник, в котором был заварен – Дэвид определил по запаху – лапсанг-сушонг, безумно дорогой и трудно добываемый копченый чай, дедушкин любимый, который держали для особых случав. Он знал, что таким образом дедушка пожелал ему удачи, и этот жест растрогал и одновременно опечалил его. Чарльз уже начал пить чай, и Дэвид тоже налил себе немного, и когда он поднял чашку к губам, Чарльз сделал то же самое, и они одновременно сделали глоток.

– Очень крепкий, – заметил он, зная, что многим вкус этого чая кажется слишком интенсивным; Питер, который терпеть его не мог, сказал однажды, что пьешь как будто “прогоревший костер, только жидкий”.

Но Чарльз сказал:

– Я очень люблю его. Он напоминает мне о пребывании в Сан-Франциско – там легко его найти. Дорого, конечно. Но не такая редкость, как здесь, в Свободных Штатах.

Это удивило Дэвида:

– Вы бывали на Западе?

– Да. Это было – ох, двадцать лет тому назад. Мой отец тогда как раз возобновил партнерство на Севере с охотниками на пушного зверя, трапперами, а Сан-Франциско, конечно, к тому времени стал богатым городом. Он решил, что мне надо туда поехать, открыть там контору и начать продажи. Я так и сделал. Это было прекрасное время, я был молод, город рос, находиться там было большим удовольствием.

На Дэвида это произвело впечатление – он никогда не видел никого, кто бы прямо-таки жил на Западе.

– Правда ли все, что рассказывают?

– Многое. Там в воздухе есть что-то… нездоровое, вероятно. Легкомыслие. В этом есть опасность – так много людей, которые пытаются заново выстроить свою жизнь, так многие жаждут богатства, так многих ждет разочарование. Но есть в этом и свобода. Хотя все там было ненадежно. Состояния быстро возникали и быстро исчезали, и люди тоже. Сегодня человек берет у тебя в долг, а завтра – поминай как звали, и найти его нет никакой возможности. Мы смогли продержаться три года, но, конечно, в семьдесят шестом пришлось уехать, после того, как они приняли законы.

– И все-таки, – сказал Дэвид, – я вам завидую. Вы знаете, я никогда не был на Западе.

– Но мисс Холсон сказала, что вы много путешествовали по Европе.

– Да, съездил в гранд-тур. Но в этом точно не было ничего легкомысленного – если, конечно, не считать бесконечных Каналетто, Тинторетто и Караваджо.

Чарльз засмеялся, и после этого разговор стал более непринужденным. Они говорили о своих странствиях – Чарльз объездил удивительно много разных мест, торговля приводила его не только на Запад и в Европу, но и в Бразилию и в Аргентину – и о Нью-Йорке, ведь Чарльз когда-то жил здесь, часто приезжал и до сих пор держал здесь квартиру. Пока они беседовали, Дэвид вслушивался, стараясь уловить массачусетский выговор, какой был у некоторых его одноклассников, с широкими, плоскими гласными и особой галопирующей мелодией, но напрасно. Голос Чарльза был приятным, но лишенным каких-либо отличительных черт, выдающих происхождение.

– Я надеюсь, вы не сочтете за дерзость, если я скажу, – начал Чарльз, – что мы в Массачусетсе всегда находили весьма интригующей вашу традицию договорного брака.

– Да, – рассмеялся Дэвид, ничуть не обидевшись. – Все другие штаты находят это странным. И я их прекрасно понимаю – это местная традиция, существующая только в Нью-Йорке и в Коннектикуте.

Договорные браки возникли примерно сто лет назад – таким образом первые семьи, обосновавшиеся в Свободных Штатах, создавали стратегические альянсы и консолидировали свои богатства.

– Я понимаю, почему они возникли здесь, в самых богатых регионах, – но почему эта традиция сохранилась, как вы думаете?

– Не знаю даже. У моего дедушки есть теория, что, поскольку из этих браков зародились почтенные династии, традиция оказалась важна для финансовой целостности Штатов. Он говорит об этом так, как будто речь идет о выращивании деревьев. – Здесь Чарльз снова рассмеялся, и это был приятный звук. – Корневая система, благодаря которой нация растет и расцветает.

– Для банкира очень поэтично. И патриотично.

– Да, то и другое ему свойственно.

– Что ж, я полагаю, остальные Свободные Штаты должны благодарить вашу приверженность договорным бракам за свое неувядающее благосостояние.

Дэвид понимал, что Чарльз поддразнивает его, но голос его был добрым, и он улыбнулся в ответ:

– Возможно. Я поблагодарю дедушку от вас и других массачусетцев. А разве вы в Новой Англии совсем это не практикуете? Я слышал, что у вас тоже есть договорные браки.

– Да, но гораздо реже. Когда это случается, то мотивы все те же – объединить схожие семьи, – но последствия не такие значительные, как здесь у вас. Моя младшая сестра недавно устроила брак между своей горничной и одним из наших матросов, например, потому что у семьи горничной есть небольшая лесопилка, а у семьи матроса – производство веревок, и они хотели объединить свои ресурсы, не говоря уже о том, что молодые люди друг другу нравились, но были слишком застенчивы, чтобы самим начать процесс ухаживания. Но, как я и сказал, ничего такого, что было бы важно для судеб нации. Да, пожалуйста, поблагодарите от нас своего дедушку. Хотя, кажется, надо бы поблагодарить и ваших сестер и брата, мисс Холсон сказала, что оба они заключили браки таким образом.

– Да, их семьи близки нашей: Питер, муж моего брата, тоже из Нью-Йорка, а Элиза, жена сестры, – из Коннектикута.

– У них есть дети?

– У Джона и Питера один, у Иден и Элизы двое. А вы, как я понимаю, помогаете растить племянников?

– Да, и я очень к ним привязан. Но мне хотелось бы со временем завести и собственных детей.

Он знал, что нужно согласиться, сказать, что он тоже мечтает о детях, но обнаружил, что не в состоянии это выговорить. Впрочем, Чарльз легко заполнил паузу, образовавшуюся на месте ожидаемой реплики, и они заговорили о его племянниках, сестрах, брате, о доме в Нантакете, и беседа текла легко, пока Чарльз наконец не поднялся, и Дэвид встал вслед за ним.

– Мне пора, – сказал Чарльз. – Но я прекрасно провел время, я рад, что вы согласились со мной встретиться. Я приеду обратно в город через две недели, надеюсь, вы согласитесь еще раз со мной увидеться?

– Да, разумеется, – ответил Дэвид и позвонил в колокольчик, и они снова обменялись рукопожатием, прежде чем Норрис проводил Чарльза к выходу, а Дэвид постучал в дверь в противоположном конце комнаты и, услышав приглашение войти, вошел прямо в кабинет дедушки.

– О! А вот и ты! – сказал дедушка, вставая с кресла у письменного стола и передавая секретарше пачку бумаг. – Сара…

– Да, сэр, сию минуту, – отозвалась Сара и вышла, бесшумно затворив за собой дверь.

Дедушка вышел из-за письменного стола и сел в одно из кресел, которые стояли напротив, жестом указывая Дэвиду на второе.

– Что ж, не буду говорить обиняками и, надеюсь, ты тоже, – сказал дедушка. – Я хотел увидеть тебя и узнать, каковы твои впечатления о джентльмене.

– Он… – начал Дэвид и запнулся. – Он приятный, – сказал он наконец, – приятнее, чем я ожидал.

– Рад это слышать, – сказал дедушка. – И о чем же вы беседовали?

Он пересказал дедушке весь разговор, оставив на закуску ту часть, которая касалась пребывания Чарльза на Западе, и заметил, что дедушкины брови приподнялись.

– Вот как? – проговорил дедушка вкрадчиво, и Дэвид понял, о чем он думает: эта информация не всплыла в ходе расследования жизни Чарльза Гриффита; и поскольку “Братья Бингемы” имели доступ к выдающимся представителям всех профессий – врачам, адвокатам, частным детективам, – он теперь размышлял, чего еще они не знают, какие секреты остались нераскрытыми.

– Ты встретишься с ним еще? – спросил дедушка, когда Дэвид закончил свой рассказ.

– Он вернется через две недели и спрашивал, сможет ли снова меня увидеть. Я сказал да.

Он думал, что дедушка останется доволен ответом, но тот встал, с задумчивым выражением лица подошел к одному из огромных окон и стал смотреть на улицу, слегка поглаживая край тяжелой шелковой занавеси. Мгновение он стоял так в молчании, но когда повернулся к Дэвиду, на лице его снова была улыбка, та знакомая, любимая улыбка, которая всегда заставляла Дэвида почувствовать себя лучше, в каком бы отчаянном положении он ни находился.

– Что ж, – сказал дедушка. – Ему очень повезло.

Глава 4

Недели проходили быстро, как это всегда бывает поздней осенью, и хотя, конечно, Рождество не наступало совсем неожиданно, все же оно неизменно заставало их врасплох, как бы страстно они ни клялись год назад, что уж на следующий год подготовят все заранее и уж к этому Дню благодарения все меню будут продуманы, все подарки детям куплены и перевязаны лентами, конверты с деньгами для слуг запечатаны и все украшения развешаны по дому.

Как раз в разгар всей этой суеты, в начале декабря, он второй раз встретился с Чарльзом Гриффитом: они вместе пошли на концерт ранних произведений Листа в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра, а потом отправились на север, в кафе на южной стороне Парка – Дэвид иногда заходил туда во время своих странствий по городу, чтобы выпить кофе с пирожным. На этот раз беседа текла легко, они говорили о книгах, которые прочли, о спектаклях и выставках, на которых побывали, и о семье Дэвида – о дедушке и немного о сестре и брате.

Договорные браки неизбежно требовали ускоренного сближения и, следовательно, освобождения от определенных условностей, поэтому через некоторое время Дэвид осмелел и спросил Чарльза о его бывшем муже.

– Что ж, – сказал Чарльз. – Я полагаю, что ты уже знаешь его имя – Уильям, Уильям Хоббс, он умер девять лет назад. – Дэвид кивнул. – Это был рак, он начался в горле и очень быстро убил его. Он был учителем в маленькой школе в Фалмуте, из семьи ловцов омаров на Севере – мы познакомились вскоре после того, как я вернулся из Калифорнии. Это было, кажется, очень счастливое время для нас обоих – я вместе с братом и сестрой учился управлять семейным делом, мы оба были молоды и жаждали приключений. Летом, когда в школе были каникулы, он приезжал со мной в Нантакет, где мы все – младшая сестра с мужем и сыновьями, брат с женой и дочерями, наши родители, еще одна сестра с семьей, приезжавшие с Севера, – жили вместе в нашем семейном доме. В один год отец послал меня на границу встретить нескольких наших трапперов, и мы провели почти весь сезон в Мэне и Канаде с деловыми партнерами, переезжая с места на место, там очень красивые места. Я думал, что мы будем вместе всю жизнь. Детей мы хотели завести позже – мальчика и девочку. Мечтали поехать в Лондон, в Париж, во Флоренцию – он был гораздо образованнее меня, и я хотел показать ему фрески и статуи, о которых он читал всю свою жизнь. Я радовался, что именно со мной он придет в эти музеи. Я мечтал об этом – как мы будем заходить в соборы, есть мидии у реки, поедем в те места, которые мне казались особенно красивыми, но я не умел оценить их так, как сумел бы он, и я знал, что вместе с ним увижу их по-новому. Если ты был матросом или провел много времени с моряками, то знаешь, что строить планы – безумие, Бог распорядится по-своему и твои планы ему не указ. Я все это знал, но не мог сдержаться. Я знал, что это глупо, но не мог сдержаться – все мечтал и мечтал. Я придумал, как построю нам дом на скале, с видом на скалы и море, а вокруг будут цвести люпины. А потом он умер, а через год умер муж моей младшей сестры, в эпидемии восемьдесят пятого года, и с тех пор, как ты знаешь, я жил с ней. Первые три года после того, как я лишился Уильяма, меня полностью поглотила работа, я находил в ней утешение. Но, как ни странно, чем больше времени проходит с его смерти, тем больше я о нем думаю, и не только о нем, но и о тех узах, которые нас связывали – и, как я воображал, должны были связывать всегда. А теперь племянники мои почти выросли, сестра обручилась, и в последние годы я понял, что…

И тут Чарльз замолчал. Щеки его пылали.

– Я говорил слишком долго и слишком прямо, – сказал он наконец. – Надеюсь, ты примешь мои извинения.

– Нет никакой нужды в извинениях, – тихо сказал Дэвид, хотя на самом деле был удивлен, пусть и не смущен, такой прямотой – это было почти признание в одиночестве. Но после этого ни один из них не знал, как продолжить беседу, и вскоре встреча подошла к концу – Чарльз поблагодарил его очень церемонно, не назначая третьего свидания, и они оба облачились в свои пальто и шляпы. Потом Чарльз укатил на север в экипаже, а Дэвид зашагал на юг, на Вашингтонскую площадь. По возвращении он обдумал эту странную встречу и решил, что, несмотря на странность, ее нельзя назвать неприятной, он даже почувствовал какую-то свою значительность – трудно было подобрать другое слово, – ведь ему доверились, позволили увидеть такую уязвимость.

И он оказался не так подготовлен, как мог бы быть, когда в малой гостиной после рождественского обеда (утка, прямо из печи, с хрустящей кожицей в пупырышках, окруженная, словно жемчужинами, алыми ягодами смородины) Джон вдруг заявил с победным видом:

– Так, значит, Дэвид, за тобой ухаживает джентльмен из Массачусетса.

– Это не ухаживание, – быстро ответил дедушка.

– Значит, предложение? И кто же он?

Он позволил дедушке сообщить лишь самый поверхностный набор фактов: судостроитель и торговец, Кейп и Нантакет, вдовец, без детей. Элиза заговорила первой.

– Все это звучит очень обещающе, – сказала она весело – милая, добродушная Элиза, в своих серых шерстяных брюках и длинном шелковом шарфе с восточным узором, завязанным на полной шее, – остальные члены семьи сидели в молчании.

– Ты переедешь в Нантакет? – спросила Иден.

– Не знаю, – ответил Дэвид. – Я об этом не думал.

– Значит, ты еще не принял предложение, – сказал Питер; это было скорее утверждение, чем вопрос.

– Нет.

– Но собираешься? – (Снова Питер.)

– Не знаю, – ответил он, все больше приходя в замешательство.

– Но если…

– Довольно, – сказал дедушка. – Сейчас Рождество. И кроме того, это решение должен принять Дэвид, а не мы.

Вскоре они стали расходиться, и его сестра и брат пошли собирать детей и нянь, которые играли в комнате Джона – она теперь была превращена в игровую, – потом последовали прощания, пожелания, и они снова остались вдвоем с дедушкой.

– Пойдем со мной, – сказал дедушка, и Дэвид пошел за ним и занял свое обычное место в дедушкиной гостиной, напротив дедушки, немного левее.

– Я не хотел бы проявлять излишнее любопытство, но мне интересно: вы встретились уже дважды. Как ты полагаешь, склонен ли ты принять предложение этого джентльмена?

– Я знаю, что должен понимать это, но пока не понимаю. Иден и Джон так быстро приняли решение. Я хотел бы знать, быть решительнее, как они.

– Тебе не нужно сейчас думать о том, как поступили Иден и Джон. Ты не они, и решения такого рода не следует принимать наспех. Единственное, что от тебя требуется, – серьезно поразмыслить над предложением джентльмена, и если ответ отрицательный, уведомить его незамедлительно или передать через Фрэнсис, хотя после двух встреч это, пожалуй, нужно сделать напрямую. Но ты можешь взять время на раздумье и не терзаться этим. Когда шли переговоры о твоих родителях, твоя мать приняла предложение лишь через полгода. – Он слегка улыбнулся. – Не то чтобы я ставил ее в пример.

Дэвид тоже улыбнулся. Но потом задал вопрос, ответ на который должен был узнать:

– Дедушка, что он знает обо мне?

И когда дедушка не ответил, а вместо этого вперился взглядом в свой стакан с виски, Дэвид решился продолжить:

– Он знает о моих… недомоганиях?

– Нет, – резко ответил дедушка, задирая подбородок. – Не знает и не должен знать – это не его дело.

– Но разве это не двуличие – скрыть от него?

– Конечно нет. Двуличие – это если бы ты намеренно скрыл что-то важное, а тут незначительная информация, не такая, которая должна повлиять на его решение.

– Может, и не должна, но вдруг повлияла бы?

– Тогда он был бы человеком, с которым в любом случае нельзя связывать свою жизнь.

Дедушкина логика, обычно непогрешимая, настолько страдала в этом утверждении, что даже если бы Дэвид имел привычку ему противоречить, то не стал бы, из страха, что вся возведенная им конструкция рассыпется в прах. Если его “недомогания” не важны, то зачем их замалчивать? И если это позволит судить об истинном характере Чарльза Гриффита, то почему бы не рассказать ему обо всем правдиво, ничего не скрывая? Более того, если его болезни не следует стыдиться, то почему они оба так тщательно скрывают эти эпизоды? Правда, они и сами не все смогли узнать заранее о Чарльзе – дедушка ворчал, что его пребывание в Сан-Франциско оказалось полной неожиданностью, – но все, что они смогли узнать, было просто и прямолинейно. Не было никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз – благородный человек.

Его беспокоило, что дедушка, возможно сам не осознавая этого, – возможно, его даже оскорбило бы подобное предположение – решил, что слабость Дэвида – это то обременение, которое Чарльз должен по справедливости нести за возможность вступить в брак с Бингемом. Да, Чарльз был состоятелен, хотя и не так богат, как Бингемы – а кто мог сравниться с ними? – но это были новые деньги. Да, он был умен, но не образован; он не посещал колледж, не знал латыни и греческого, он объездил мир не в погоне за знаниями, а по делам фирмы. Да, он был человеком опытным, но не утонченным. Дэвид считал, что сам он не верит в такие вещи, но его беспокоило, что, возможно, в глазах дедушки он обладает дефектом, который каким-то образом сводит баланс: его болезнь уравновешивает недостаточную рафинированность Чарльза. Его бездеятельность компенсирует немолодые годы Чарльза. И в конце концов выходит одно на другое, ноль, единожды подчеркнутый чернильной линией, дедушкиной рукой?

– Скоро настанет Новый год, – сказал дедушка, прервав молчание. – А новый год всегда мудренее старого. Ты примешь решение, скажешь да или нет, а годы будут начинаться и заканчиваться, начинаться и заканчиваться, что бы ты ни решил.

После этих слов Дэвид понял, что ему пора, встал и наклонился, чтобы поцеловать дедушку на ночь, прежде чем подняться в свою комнату.

И скоро, слишком скоро Новый год почти уже наступил, и Бингемы собрались в очередной раз, чтобы приветствовать его, подняв бокалы. Такова была их традиция: в конце года они приглашали всех слуг выпить шампанского с семьей в столовой, и они все вместе – внуки и правнуки, горничные и лакеи, кухарка, и дворецкий, и экономка и кучер, и их многочисленные подчиненные – стояли вокруг стола, куда горничные заранее поставили бутылки с шампанским в хрустальных сосудах со льдом, и пирамиды апельсинов, пронзенных шпажками гвоздики, и блюда с жареными орехами, и тарелки со сладкими рождественскими пирожками, и слушали, как дедушка приветствует новый год: “Еще шесть лет до двадцатого века!” – объявил дедушка, и слуги нервно захихикали: они не любили перемен и неопределенности, и мысль о конце одной эпохи и начале другой внушала им страх, хотя они знали, что в доме на Вашингтонской площади ничего не изменится – Дэвид будет жить все в той же комнате, его брат и сестра будут приходить и уходить, а Натаниэль Бингем будет их хозяином во веки веков.

Через несколько дней после празднования Дэвид взял экипаж и отправился в приют. Это было одно из первых учреждений такого рода в городе, и Бингемы были первыми его патронами со дня основания, всего через несколько лет после основания самих Свободных Штатов. В течение десятилетий количество воспитанников то уменьшалось, то увеличивалось, по мере того как Колонии проходили через периоды относительного процветания и нарастающей бедности; путешествие на Север было трудным и полным опасностей, и многие дети успевали осиротеть, когда их родители погибали в пути, пытаясь добраться до Свободных Штатов. Худший период был тридцать лет назад, во время и сразу после Повстанческой войны, перед самым рождением Дэвида, когда количество беженцев в Нью-Йорке достигло пика и губернаторы Нью-Йорка и Пенсильвании послали пехотинцев к южной границе Пенсильвании с гуманитарной миссией: найти и переместить беженцев из Колоний. Все дети, оставшиеся без родителей – или с родителями, которые явно не могли о них заботиться, – были, в зависимости от возраста, направлены или в одну из торговых школ Свободных Штатов, или в одно из благотворительных учреждений, откуда их могли усыновить.

Как и в большинстве благотворительных заведений такого рода, в приюте Хирама Бингема было очень мало грудных и совсем маленьких детей – на них был такой спрос, что их немедленно усыновляли; если младенец не был увечным, больным или умственно отсталым, он редко оставался в приюте больше месяца. И брат, и сестра Дэвида взяли своих детей именно отсюда, и если сам Дэвид захотел бы иметь наследника, он бы тоже нашел его здесь. Сын Джона и Питера был сиротой из Колоний; дети Иден и Элизы были спасены из убогой лачуги несчастных ирландских эмигрантов, которые едва могли их прокормить. Часто возникали оживленные споры, в газетах и в гостиных, о том, что делать со все увеличивающимся потоком эмигрантов, прибывающих к берегам Манхэттена – теперь из Италии, Германии, России, Пруссии, не говоря о Востоке, – но все соглашались, пусть и неохотно, что европейские эмигранты поставляют детей для пар, которые хотят их усыновить, не только в собственном городе, но и во всех Свободных Штатах.

Конкуренция за младенцев была столь яростной, что недавно правительство начало агитационную кампанию, пытаясь убедить граждан усыновлять детей постарше. Но она не имела особого успеха, и все, включая самих детей, понимали, что те, кому больше шести, почти наверняка не смогут обрести дом. Это означало, что приют Бингемов, как и другие подобные заведения, должен главным образом учить своих питомцев чтению и арифметике, чтобы они могли потом овладеть ремеслом; в четырнадцать они поступят учениками к портному или плотнику, к швее или кухарке или к кому-то еще из тех, чьи навыки так необходимы для процветания и жизнедеятельности Свободных Штатов. Или пойдут в ополчение или армию и там будут служить своей стране.

Но пока они дети, они, как всякие дети, должны посещать школу, как того требует закон Свободных Штатов. Новая философия образования предполагала, что дети вырастают в более здоровых и патриотичных граждан, если учить их не только самому необходимому (арифметике, чтению и письму), но также преподавать им музыку, искусства и спорт. И потому прошлым летом дедушка спросил Дэвида, не хочет ли он помочь в поисках учителя рисования для приюта, и Дэвид, к собственному удивлению, вызвался сам стать таким учителем – разве не изучал он столько лет изобразительное искусство? Разве не искал полезного приложения своим силам, чтобы занять досуг?

Он давал урок каждую среду, вечером, перед тем как дети отправлялись ужинать, и поначалу часто задавался вопросом, отчего они так ерзают и хихикают – он ли тому виной или ожидание скорого ужина, и даже хотел узнать у начальницы, нельзя ли ему начинать урок пораньше, но начальница обладала способностью внушать страх взрослым (хотя, как ни удивительно, питомцы ее обожали), и хотя ей пришлось бы выполнить его просьбу, он не решился подойти к ней. Он всегда неловко чувствовал себя с детьми, их немигающие пристальные взгляды как будто позволяли увидеть что-то, чего взрослые не могли или не брали на себя труд видеть; но со временем он к ним привык и даже привязался, и через несколько месяцев они стали держаться спокойнее и ровнее в его молчаливом присутствии, чиркая углем в своих блокнотах и стараясь по мере сил изобразить китайскую бело-синюю миску с айвой, которую он водрузил на табурет перед доской.

В тот день он услышал музыку еще до того, как открыл дверь, – что-то знакомое, популярную песенку, песенку, которую не подобало слушать детям, – и он потянулся к дверной ручке и резко повернул ее, но не успел выразить изумление или негодование – на него обрушились звуки и картины, от которых он застыл в недвижности и немоте.

Он сразу же увидел пианино – дряхлое, обшарпанное пианино, которое прежде было сослано в самый дальний угол классной комнаты; древесина его растрескалась, и Дэвид был уверен, что оно совершенно расстроено. Но теперь оно было вычищено, приведено в порядок, выставлено на середину комнаты, как какой-нибудь роскошный рояль, и за ним сидел молодой человек, на несколько лет, должно быть, младше его самого, с темными волосами, зачесанными назад, словно сейчас вечер и он на каком-нибудь празднике; у него было живое, тонкое, красивое лицо и такой же красивый голос, которым он выводил: “Как же так вышло, дядя, о как? Где твои детки, где твой очаг?”

Голова юноши была запрокинута вверх, и шея его была длинной, но сильной и гибкой, словно змея, и Дэвид видел, как от пения на его шее движется мускул, будто жемчужина перекатывается под кожей вверх и вниз.

- Лампы сверкали в зале большом,

- Мы с ненаглядной были вдвоем.

- Не ожидая вовсе беды,

- Я вдруг услышал: “Дай мне воды!”

- Я возвращаюсь – с нею другой,

- Страстно обвил он стан молодой…

Это была низкопробная песенка, из тех, что поют в злачных местах, в мюзик-холлах и на шоу менестрелей, и оттого ее не следовало петь детям, и особенно этим детям, которые в силу обстоятельств были особенно склонны к такого рода сентиментальным развлечениям. И все же Дэвид не мог произнести ни слова – он был зачарован этим человеком, его низким, прекрасным голосом, не меньше, чем дети. Он слышал эту песню прежде, ее исполняли как вальс, приторный и жалостный, но это исполнение было веселым, бравурным, и оттого вся слезливая история – девушка спрашивает дядю, старого холостяка, почему он так и не влюбился, не женился, не завел детей, – превратилась в нечто лихое и насмешливое. Дэвид терпеть не мог эту песню, смутно подозревая, что однажды сможет спеть ее о себе самом, что такова его собственная неотвратимая судьба, но в этой версии рассказчик казался беспечным и даже самодовольным, как будто, так и не женившись, он не столько лишился великого блага, сколько избавился от незавидной участи.

- Бал уж окончен, скоро рассвет.

- Пары не кружат, музыки нет.

- Кто в этой жизни горя не знал?

- Жизнь догорела, кончен мой бал.

Молодой человек завершил исполнение победным аккордом, встал и поклонился аудитории – в классе сидело человек двадцать детей, слушавших его с восторгом и теперь бурно аплодировавших, – и Дэвид наконец опомнился и кашлянул.

В ответ молодой человек взглянул на него и улыбнулся такой широкой сияющей улыбкой, что Дэвид снова почувствовал замешательство.

– Дети, – сказал молодой человек, – кажется, мы задержали ваш следующий урок. Нет, стонать не надо, это очень невежливо. – Дэвид вспыхнул. – Идите и приготовьте свои альбомы. А мы с вами встретимся через неделю.

Все еще улыбаясь, он направился к двери, у которой стоял Дэвид.

– Довольно странный выбор песни для урока, – начал тот, пытаясь сохранять строгость, но юноша рассмеялся, ничуть не обиженный, как будто Дэвид просто его поддразнивал.

– Можно и так сказать, – ответил он добродушно. И прежде чем Дэвид успел спросить, добавил: – Но я совсем забыл о приличиях, я не только задержал вас, вернее, ваших учеников – вы-то пришли вовремя! – но еще и не представился. Меня зовут Эдвард Бишоп, я новый учитель музыки в этом достойном заведении.

– Вот как, – отозвался Дэвид, не понимая, как вышло, что он так быстро утратил власть над беседой. – Признаться, я был удивлен, когда услышал…

– А я знаю, кто вы! – перебил его молодой человек, но с такой очаровательной теплотой, что Дэвид снова был совершенно обезоружен. – Вы – мистер Дэвид Бингем, из нью-йоркских Бингемов. Пожалуй, Нью-Йорк упоминать излишне, да? Хотя мне казалось, что в Свободных Штатах есть еще одно семейство Бингемов. Четемские Бингемы, например. Или портсмутские Бингемы. Интересно, как они себя чувствуют, эти мелкие Бингемы, зная, что их имя всегда означает только одну семью, и они к ней не принадлежат, и потому обречены вечно всех разочаровывать, их каждый непременно спрашивает: “Те самые Бингемы?”, а им приходится отвечать: “Боюсь, что мы всего лишь ютикские Бингемы”, и смотреть, как лицо собеседника вытягивается.

Дэвид потерял дар речи от этого потока слов, который обрушился на него с такой скоростью и весельем, что он только и смог чопорно выдавить: “Я никогда не думал об этом”, – на что молодой человек снова засмеялся, но негромко, как будто смеялся не над Дэвидом, а над чем-то остроумным, что сказал Дэвид, как будто между ними установились доверительные отношения.

Потом он положил руку на плечо Дэвиду и сказал все так же весело:

– Что ж, мистер Дэвид Бингем, было очень приятно познакомиться с вами, и простите еще раз, что я нарушил ваше расписание.

После того как дверь за ним закрылась, из комнаты будто выпустили воздух: дети, которые только что казались бойкими и внимательными, вдруг понурились и загрустили, и даже Дэвид как-то ссутулился, словно тело его не могло больше изображать воодушевление и держать осанку, которой требовала деятельная жизнь.

Тем не менее он начал урок.

– Добрый вечер, дети, – сказал он и, получив в ответ нестройное “Добрый вечер, мистер Бингем”, принялся устанавливать на табурете натюрморт: кремовую глазурованную вазу с веточками остролиста. Как всегда, он устроился на задней парте, чтобы можно было наблюдать за детьми и одновременно делать набросок, если захочется. Сегодня, однако, единственным предметом, который притягивал его внимание, было пианино, располагавшееся прямо за табуретом с его несчастным сооружением, и оно, несмотря на свою обшарпанность, казалось самым красивым, самым притягательным объектом: словно путеводная звезда, светящая чистым, манящим светом.

Он посмотрел на ученицу справа от себя, крошечную растрепанную девочку лет восьми, которая рисовала – довольно плохо – не только вазу с остролистом, но и пианино.

– Элис, рисовать нужно только натюрморт, – напомнил он ей.

Она подняла голову – огромные глаза на остром маленьком личике, два передних зуба торчат, как куски кости, – прошептала “Прошу прощения, мистер Бингем” и вздохнула. Почему бы ей не рисовать и пианино тоже, раз уж он сам не в силах оторвать от него взгляд, как будто усилием воли сможет соткать из воздуха и пианиста, чей призрачный силуэт все еще, кажется, остается в комнате?

– Ничего страшного, Элис, просто начни заново с чистого листа.

Вокруг него остальные дети были молчаливы и невеселы, он слышал, как они ерзают на скамьях. Глупо было расстраиваться из-за этого, но он был огорчен – ему всегда казалось, что им нравятся его уроки, по крайней мере настолько, насколько ему самому нравилось их учить, но, став свидетелем их недавнего веселья, он понял, что если раньше это и было так, то теперь не будет. Он стал всего лишь долькой яблока там, где Эдвард Бишоп – целое яблоко, запеченное в пирог с аппетитной корочкой, присыпанное сахаром, и после того, как они попробовали этот пирог, дороги назад уже нет.

В тот вечер за ужином он был погружен в себя, дедушка же, наоборот, оживлен – неужели все в мире так счастливы? – и хотя подавали его любимых жареных голубей с тушеными испанскими артишоками, Дэвид ел мало, и когда дедушка спросил, как спрашивал каждую среду, как прошло занятие, он только пробормотал “Хорошо, дедушка”, хотя обычно старался рассмешить его историями о том, что и как рисовали дети, и о чем они его спрашивали, и как он раздавал фрукты из натюрморта тем, кто нарисовал их лучше всех.

Но дедушка, казалось, не замечал его замкнутости, во всяком случае, ничего не сказал, и после ужина, когда Дэвид уныло плелся наверх в гостиную, ему неожиданно представился Эдвард Бишоп: в этом неуместном видении, пока сам Дэвид собирался провести еще один вечер у камина, напротив дедушки, молодой человек веселился в клубе – Дэвид лишь однажды был в таком, – его длинная шея была обнажена, рот открыт в песне, а вокруг него были другие красивые юноши и девушки, все одетые в яркие шелка, вокруг царил праздник, воздух благоухал лилиями и шампанским, а сверху хрустальная люстра покачивалась и разбрасывала по комнате брызги света.

Глава 5

Шесть дней до следующего урока прошли даже медленнее обычного, и в следующую среду он от нетерпения приехал так рано, что решил прогуляться – успокоиться и убить время.

Приют располагался в большом квадратном здании, простом, но ухоженном, между Западной двенадцатой и Гринвич-стрит – это местоположение стало менее благоприятным за те десятилетия, в течение которых в трех кварталах на север и в одном квартале на запад стали разрастаться районы борделей. Каждые несколько лет попечители обсуждали, не следует ли переместить приют, но в конце концов решали оставить его на прежнем месте, ибо сам дух города диктовал, чтобы очевидные противоположности – богатые и бедные, укоренившиеся и вновь прибывшие, невинные души и преступники – жили бок о бок, поскольку для четких территориальных разделений просто не хватало места. Он пошел на юг к Перри-стрит, а потом на запад и на север по Вашингтон-стрит, но, сделав круг дважды, понял, что даже для него нынче слишком холодно – пришлось прекратить прогулку и вернуться в экипаж, дуя на руки, чтобы взять привезенный с собой сверток.

Уже несколько месяцев Дэвид обещал детям, что позволит им нарисовать нечто необычное, но когда он сегодня отдавал этот предмет Джейн, чтобы она его завернула и завязала бечевкой, он осознал, что надеется: Эдвард Бишоп увидит, как он несет в руках такую громоздкую, странную вещь, и, возможно, будет заинтригован, останется посмотреть, как ее разворачивают, застынет в изумлении. Дэвид, конечно же, не мог похвалить себя за такие мысли или за то волнение, которое чувствовал, идя по коридору к классу: дыхание его сбивалось, сердце колотилось в груди.

Но когда он открыл дверь в классную комнату, там не было ничего – ни музыки, ни молодого человека, ни волшебства, – только его ученики играли, возились, кричали друг на друга, пока не заметили его и не стали толкать друг друга в бок, призывая к молчанию.

– Добрый вечер, дети, – сказал он, приходя в себя. – А где ваш учитель музыки?

– Он теперь приходит по четвергам, сэр, – сказал один из мальчиков.

– Вот как, – ответил Дэвид, чувствуя разочарование, словно железную цепь на шее, и стыдясь этого чувства.

– Что в свертке, сэр? – спросил другой ученик, и Дэвид понял, что все еще стоит, прислонившись к двери, и сжимает предмет занемевшими пальцами. Вдруг все это показалось ему глупым фарсом, но он не принес им ничего другого, чтобы рисовать с натуры, и в комнате не из чего было составить композицию, так что он поставил предмет на учительский стол и осторожно развернул, обнаружив статую, гипсовую копию римского мраморного туловища. Оригинал дедушка купил еще в юности, в своем гранд-туре, и когда Дэвид начал учиться рисовать, со статуи сняли копию. Никакой материальной ценности скульптура не имела, но он часто рассматривал ее, и задолго до того, как увидел торс живого мужчины, и она научила его всему, что он знал об анатомии, о том, как мускулы покрывают кости, а кожа – мускулы, и о той единственной женственной складке, которая появляется на боку живота, когда наклоняешься в одну сторону, и о двух прямых штрихах, которые, как стрелы, указывают на промежность.

По крайней мере, дети заинтересовались, ему, кажется, удалось произвести на них впечатление, когда он водрузил статую на табурет, и он стал рассказывать о римской скульптуре: высочайшим выражением искусства художника было умение передать формы человеческого тела. Он наблюдал за тем, как они рисовали, опуская глаза на альбомный лист и снова бросая на статую быстрые цепкие взгляды, и вспоминал слова Джона, что эти уроки полная глупость: “Почему бы не научить их чему-то, что действительно пригодится им во взрослой жизни?” – вопрошал он. Не один Джон так думал, даже дедушка, при всей своей склонности потакать Дэвиду, считал, что это сомнительное, если не жестокое дело – прививать детям хобби и интересы, на которые у них, скорей всего, никогда не будет времени и тем более денег. Но Дэвид считал иначе: он учит их занятию, которым можно наслаждаться, имея в своем распоряжении лишь лист бумаги и немного чернил или кусочек грифеля; и кроме того, говорил он дедушке, если бы слуги немного лучше разбирались в искусстве, понимали его ценность, возможно, они с большим вниманием, более бережно обращались бы с произведениями искусства в домах своих хозяев, когда протирают и начищают их, на что дедушка – припомнив все сокровища, нечаянно погубленные за долгие годы горничными и лакеями, – со смехом согласился, что, может быть, в этом что-то есть.

В тот вечер, посидев с дедушкой, он вернулся в комнату и стал вспоминать, как до этого, сидя в классе на заднем ряду и рисуя вместе с учениками, вообразил на месте гипсового бюста, водруженного на табурете, Эдварда Бишопа, и уронил карандаш, и заставил себя пройти по рядам, рассматривая работы учеников, чтобы отвлечься.

На другой день был четверг, и он старался придумать предлог, чтобы снова отправиться в школу, но тут оказалось, что Фрэнсис ждет его, чтобы разобраться с каким-то расхождением в конторских книгах фонда Бингема, который финансировал все их разнообразные проекты. У него не было никакого предлога отказаться, и, конечно, Фрэнсис это знала, поэтому пришлось отправиться в контору, и они вдвоем изучали столбцы цифр, пока не сообразили, что единица размазалась и стала напоминать семерку, что и привело к расхождениям в вычислениях. Единица превратилась в семерку: такая простая ошибка, но если бы они не нашли ее, то Альму бы допросили, а возможно, и уволили из фирмы Бингемов. Когда они закончили, было еще достаточно рано, чтобы добраться до школы к концу урока Эдварда, но дедушка попросил его остаться на чай, и снова у него не нашлось предлога отказаться – его праздность была так широко известна, что стала для него своего рода тюрьмой, расписанием в отсутствие расписания.

– Ты как на иголках, – заметил дедушка, наливая чай ему в чашку. – Ты куда-то спешишь?

– Нет, я не спешу, – ответил он.

Он ушел так быстро, как позволяла вежливость, забрался в экипаж и велел кучеру поторопиться, пожалуйста, но когда они добрались до Западной двенадцатой улицы, было уже гораздо позже четырех и почти не оставалось надежды, что Эдвард так задержался, особенно в такую погоду. Тем не менее Дэвид попросил кучера подождать и целеустремленно зашагал к своему классу, а открывая дверь, закрыл глаза и затаил дыхание – и выдохнул, только ощутив тишину внутри.

И вдруг услышал голос:

– Мистер Бингем, какой сюрприз!

Конечно, в глубине души он надеялся именно на это, и все-таки, открыв глаза и увидев Эдварда, сияющего улыбкой, с перчатками в одной руке, стоявшего, чуть склонив голову набок, будто он задал вопрос и ждет ответа, Дэвид понял, что не в силах сказать ни слова, и выражение его лица, видимо, отчасти выдавало его смятение, потому что Эдвард шагнул ему навстречу и на лице его проступила озабоченность.

– Мистер Бингем, вы хорошо себя чувствуете? – спросил он. – Вы очень побледнели. Присядьте вот здесь, на стул, я принесу вам воды.

– Нет-нет, – выдавил он наконец. – Все в порядке. Я просто… Я думал, что оставил здесь вчера альбом… искал его, но не мог найти… но кажется, и здесь его нет… простите, что побеспокоил вас.

– Но вы совсем меня не побеспокоили! Потеряли альбом – какой ужас! Не представляю, что бы я делал, если бы потерял свою тетрадь. Давайте поищем хорошенько.

– Не нужно, – начал он слабым голосом: это была жалкая ложь, в комнате было так мало мебели, что воображаемому альбому негде было найтись.