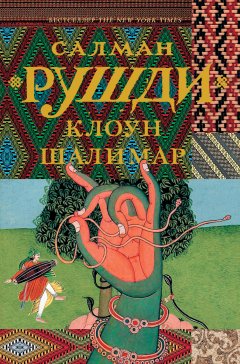

Читать онлайн Клоун Шалимар

© 2005, Salman Rushdie. All rights reserved

© Е. Бросалина, перевод на русский язык, 2008

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

Светлой памяти моих любимых кашмирских родственников – деда д-ра Атауллы и бабушки Амир-ун-Ниссы Батт (Бабаджана и Аммаджи) – посвящается

- Минуя рай, меня несет по адовой реке

- В глухую ночь, о мой изящный призрак.

- Удар сердечного весла дробит фарфор волны.

- Я все, что было у тебя. Меня не стало.

- За это ты простить меня не пожелала,

- Но память обо мне тебя не оставляла.

- Прощать меня? За что? И ты простить не хочешь.

- Я боль таю от самого себя, но ею

- С собой одним я поделиться смею.

- Простить меня? О, есть за что, но ты не можешь.

- Ах, если б волею судеб моей ты стала,

- То мир преобразить моих бы сил достало.

- Чума на оба ваши дома!

Часть первая

Индия

Глава 1

Долгими теплыми ночами дочери посла спалось тревожно, она то и дело просыпалась. Даже тогда, когда сон брал свое, тело ее не отдыхало: оно вскидывалось и перекручивалось, будто пытаясь освободиться от безжалостных оков. Временами с губ ее срывались слова на незнакомом языке. Об этом ей сообщали мужчины. Сообщали с опаской. Мужчин этих было мало, ибо очень немногим доводилось при сем присутствовать. Но эти свидетельства не могли считаться абсолютно достоверными: не хватало подтверждения третьего, незаинтересованного лица. Однако определенные звуковые характеристики ее «ночного языка» все же были выявлены. По одной версии, в нем преобладали горловые и аспираторные звуки, как в арабском. «Полуночный арабский, – подумалось ей. – Завораживающий говор Шехерезады». Согласно другому свидетельству, это был образчик того языка, вроде клингтонского, на котором говорят герои научной фантастики. Звуки были акустически чистыми, словно неслись откуда-то из запредельных галактик, – как у Сигурни Уивер в «Охотниках за привидениями», когда она изгоняет очередного демона. В одну из таких ночей дочь посла, движимая страстью к научному эксперименту, оставила возле постели включенный магнитофон, однако когда собственными ушами услышала омерзительный, будто с того света, голос – такой знакомый и одновременно абсолютно чужой, – настолько перепугалась, что тут же стерла запись. Но стереть не значит забыть. Что есть, то есть, от этого никуда не денешься.

К счастью, горячечные периоды сомнамбулической речи бывали краткими, но, когда заканчивались, некоторое время она лежала пластом, вся в поту, часто и трудно дыша, словно после быстрого бега, а затем проваливалась в тяжелый сон без сновидений. Вдруг просыпалась и долго не могла понять, где она и что с ней. Знала одно: в ее спальне кто-то есть. На самом деле никто к ней не входил. Являлось ей некое осязаемое во мраке присутствие отсутствия. У нее не было матери. Мать родила ее и умерла. Об этом ей сообщила жена посла, и посол, ее отец, это подтвердил. Мать была кашмиркой и утрачена была навсегда, как рай, как сам Кашмир. (Ей Кашмир и представлялся раем, и все, кто знал ее, вынуждены были принять это как аксиому.) Она вглядывалась во мрак, трепеща перед этим осязаемым отсутствием, этим бессловесным стражем – провалом в темноте, и с замиранием сердца ждала следующей, еще одной беды, – ждала, сама не зная, что ждет.

После смерти отца – ее великолепного отца, гражданина мира, наполовину француза, наполовину американца («Как Статуя Свободы», – сказал однажды он – ее обожаемый и осуждаемый, ее постоянно отсутствовавший, циничный отец, непоседа и соблазнитель) – к ней вернулся спокойный сон, будто от нее отвели проклятие. Словно она была прощена. Или он. Бремя греха было снято. Хотя она и не верила, что грех как таковой вообще существует.

Вплоть до смерти отца мужчинам было нелегко ладить с ней в постели, хотя в желающих недостатка не ощущалось. Сексуальные домогательства мужчин тяготили ее. Собственные ее желания оставались большей частью нереализованными. Из тех, с кем она переспала – а таких было немного, – ни один по той или иной причине ее не устроил. И поэтому (как бы для того, чтобы закрыть тему) она остановилась на заурядном субъекте и даже серьезно подумывала, не принять ли его предложение. Ну а потом… потом посла зарезали на пороге ее дома – зарезали, как цыпленка для халяльного стола, и он истек кровью от глубокой раны, нанесенной острым ножом. И это средь бела дня! Как, должно быть, блестело лезвие в золотистых лучах утреннего солнца. Независимо от того, считать ли этот вечно ясный лик благословением для города или его проклятием. Дочь убитого принадлежала к той категории женщин, которые ненавидели безоблачное небо, однако ничего другого бо́льшую часть года этот город ей предложить не мог. Соответственно, ей оставалось только смириться с унылой чередой безоблачных месяцев, с иссушающим зноем, от которого трескалась кожа. В те редкие дни, когда, проснувшись, она ощущала в воздухе подобие свежести и видела, что небо затянуто тучами, она сладко потягивалась, выгибая спину, и на краткий миг чувствовала себя почти счастливой. Однако к полудню солнце неизменно сжигало облака без остатка, и с неба, обманчиво голубого, как делавшие мир чистым и светлым стены детской, снова нагло скалилось светило – будто человек, позволивший себе слишком громко расхохотаться в ресторане.

В таком городе не было места полутонам, во всяком случае так казалось на первый взгляд. Все здесь выглядело всегда до примитивности однообразно, без полутонов – ни тебе моросящего дождичка, ни тени, ни пронизывающего холодного ветра. От пристального ока такого солнца негде было спрятаться. Всюду и везде люди были на виду, словно манекены в витрине. Их тела, едва прикрытые одеждой, блестели на солнце, и больше всего они напоминали ей персонажей с рекламных плакатов. Казалось, здесь не может быть места ни для тайн, ни для глубоких чувств – всё на поверхности. Однако, чем больше ты узнавал этот город, тем отчетливее понимал, что эта банальная прозрачность не что иное, как великая иллюзия. На самом деле это был город-обманщик, город-лжец, предатель и перевертыш, город – зыбучий песок. Он умело скрывал свою истинную природу и надежно прятал свои тайны. В подобном месте силы зла и разрушения не нуждались в покрове темноты. Они слепили глаза даже при свете дня, испепеляя все своим смертоносным пламенем.

Ее назвали Индия. Свое имя она не любила. Где это слыхано, чтобы людям давали такие имена, как Австралия, или Перу, или, скажем, Ингушетия?! В середине шестидесятых ее отец Макс Офалс, родившийся в Страсбурге (то есть во Франции, поскольку это было еще в другую эпоху), был самым популярным и, пожалуй, самым скандально известным послом Америки в Индии. Пусть так. Но детям не портят жизнь такими именами, как Герцеговина, Турция или Бурунди, лишь потому, что их родителям случилось посетить эти страны (и, возможно, быть оттуда выдворенными с позором). Ладно: ее зачали на Востоке вне брака, и родилась она в самый разгар скандала, который внес разлад в семейную жизнь отца и разрушил его брак, а также положил конец его дипломатической карьере. Все так. Но если считать это достаточным основанием для того, чтобы навешивать на детей подобные имена, словно бирки на лапы альбатросов для определения мест их гнездовий, то в мире было бы полно людей с такими, скажем, именами, как Евфрат, Пиза, какой-нибудь там Истаксиуатль или Вуллумулу, хотя в Америке, черт ее побери, подобные наречения не редкость, что несколько ослабляло логику ее рассуждений и, честно говоря, немало ее злило. Таким как Невада Смит, Индиана Джонс и Теннесси Уильямс она мысленно слала свои проклятия и осуждающе тыкала в них пальцем.

Так или иначе, имя Индия не подходило ей никоим образом. Оно было экзотично, колониально и с претензией на принадлежность к чуждой ей реальности, и она внушала себе постоянно, что для нее оно совсем не годится. Она не ощущала себя Индией, несмотря на смуглое, с ярким румянцем лицо и длинные черные волосы. Она не желала ассоциаций ни с простором, ни с необычностью поведения и темпераментностью, ни с перенаселенностью; не хотела быть ни древней, ни шумной, ни таинственной, избави боже! Ни за что не желала иметь отношение к стране третьего мира. Совсем наоборот: она позиционировала себя как женщину, умеющую владеть собой, особу ухоженную, чуткую, созерцательную, спокойную. Говорила с английским акцентом, никогда не горячилась, напротив – всегда держала себя холодно-отстраненно. Такой она хотела быть и такой она себя усердно, целенаправленно культивировала. Такой она представлялась всем, кто ее когда-либо встречал, за исключением отца да любовников, напуганных до смерти ее ночными эскападами. Что касается ее внутреннего мира, скандального периода ее пребывания в Англии и разного рода правонарушений с вмешательством полиции, а также других не получивших огласки эпизодов ее коротенького, но богатого событиями прошлого, то это все обсуждению не подлежало и не представляло интереса для широкой публики. Трудный подросток продолжал в ней жить – но уже в некоем сублимированном виде: он выражал себя через опасные развлечения, через еженедельные занятия боксом в клубе на углу бульвара Санта-Моника и Вайн-стрит (где, как известно, тренировались Тайсон и Кристи Мартин и где холодная ярость ее ударов по груше заставляла профессиональных боксеров-мужчин застывать на месте), а еще через тренировки с точь-в-точь похожим на Берта Квука мастером восточных единоборств Вин Чунем. Испорченный ребенок давал о себе знать и в раскаленном безлюдье выжженного солнцем куска пустыни за черными стенами стадиона в стрелковом клубе Зальцмана, где каждые две недели она упражнялась в стрельбе по движущимся мишеням. Однако наиболее сильные ощущения ей удавалось испытать во время тренировок в стрельбе из лука в самом сердце Лос-Анджелеса, в Элизиан-парке, где, собственно, и зародился этот город и где обретенную ею способность к самоконтролю в целях обороны можно было использовать для нападения. Когда она натягивала свой золотистый, олимпийского стандарта лук, когда чувствовала на губах прикосновение тетивы и время от времени дотрагивалась кончиком языка до древка, то испытывала пьянящее возбуждение; с наслаждением ощущала она биение крови в висках в последние секунды перед выстрелом, и наконец – о сладкий миг! – пущенная стрела летела, давая выход затаенной, душившей ее ярости, и у нее восторженно замирало сердце от далекого, еле слышного звука, означавшего, что стрела попала в цель. Лук как оружие был ей милее всего.

Странные зрительные галлюцинации, когда внезапно перед ее глазами появлялись и тут же исчезали некие картины, она умела отличать от реальности и научилась держать под контролем. В моменты, когда ее прозрачные, светлые глаза видели не то, что перед нею находилось, ее четко работающий мозг тут же ставил все на свои места. Она не желала раздумывать по поводу этих превращений, никогда не рассказывала о своем детстве и утверждала, что не помнит снов.

В день, когда ей исполнилось двадцать четыре, ее навестил отец-посол. Он позвонил в дверь, и с балкона четвертого этажа она увидела, как он стоит под палящими лучами полуденного солнца в идиотском шелковом костюме, словно старый ловелас. Еще и с букетом.

– Люди могут подумать, что ты мой любовник! – крикнула она сверху. – Что ты мой Валентин, который жаждет утащить крошку из колыбели прямо под венец.

Она обожала его таким – смущенным и растерянным, любила его, когда он стоял, болезненно морща лоб, чуть вздернув плечо к правому уху, и приподнимал руку, словно заслоняясь от удара. Она смотрела на него сквозь призму своей любви, и его облик стал вдруг дробиться и радужно расплываться. Она наблюдала за стоявшим внизу, и неожиданно он начал уходить в прошлое, медленно-медленно удаляться, пока не исчез в необозримом космосе, подобно световому лучу. Так вот что такое утрата, вот что такое смерть! Это уход, бегство, растворение в невообразимых скоростях и бесконечных далях космоса. На самом краешке нашей галактики некое существо, представить которое невозможно, однажды приникнет к телескопу и узрит приближающегося Макса Офалса: в шелковом костюме и с букетом роз он будет подплывать все ближе и ближе, покачиваясь, несомый приливными световыми волнами. А сейчас с каждым мгновением он удалялся от нее все больше. Она зажмурилась, затем снова открыла глаза: да вот он – не улетел за миллиарды миль, не затерялся среди крутящихся колесом галактик. Подтянутый, учтивый, он пребывал здесь, на улице, где она жила. Он уже справился со своим смущением.

Из-за угла, со стороны парка, появилась девушка в спортивном костюме. Она направлялась прямо к нему, и было ясно, что на бегу она в обычных для современного общества терминах прикидывает, чего он стоит в смысле секса и денег.

Отец был одним из архитекторов послевоенного мира, его международных институтов, его экономических и дипломатических конвенций. В своем преклонном возрасте он все еще был сильным игроком в теннис – подача навылет сильно закрученным мячом до сих пор приносила ему победу. Жилистое тело (жира – не более пяти процентов) в белоснежных брюках до сих пор легко перемещалось по корту. Зрителям он напоминал старого чемпиона Жана Боротра (не всем, разумеется, а тем немногим, которым доводилось Боротра видеть). Сейчас он с нескрываемым удовольствием истинного европейца разглядывал специфически американские груди бегуньи под спортивным бюстгальтером. Когда она поравнялась с ним, он протянул ей розу из своего немыслимых размеров букета. Она взяла ее. Затем, словно напуганная его шармом, его властным, с привкусом эротики жестом, который свидетельствовал о привычке подчинять, смущенная собственной реакцией, она прибавила скорость и понеслась дальше. Один-ноль в его пользу!

С соседних балконов женщины-иммигрантки из Центральной и Восточной Европы давно таращились на Макса – глядели восхищенно, с нескрываемым вожделением беззубой старости. Для них его визит был самым значительным событием месяца. Обычно они сбивались в небольшие кучки и торчали где-нибудь на углу или рассаживались по двое, по трое вокруг бассейна во внутреннем дворе, бесстыдно напялив на себя наимоднейшие, ничего не прикрывающие купальные костюмы и непрерывно поглощая что-нибудь мучное или сладкое. Как правило, они спали до полудня, а потом жаловались на бессонницу. Все они давно схоронили своих мужей, с которыми прожили бок о бок кто сорок, а кто и пятьдесят лет ничем не примечательной жизни. Сутулые, скрюченные, с одинаково безучастными лицами, они сетовали на капризы судьбы, забросившей их на другой конец света, так далеко от родных мест. Они говорили на языках странных и непонятных, может, на грузинском, может, на хорватском или узбекском. Смерть мужей эти женщины воспринимали как предательство. Мужья были опорой для них, мужья обещали, что не подведут, а потом вдруг взяли да и отдали концы – кто на поле для гольфа, а кто и просто упав головою в суп с лапшой. И этим заключительным моментом они лишь подтверждали свою несостоятельность в целом и в качестве мужей в частности. Вечерами вдовы распевали песни своего детства – песни Балтики, Балкан, песни бескрайних просторов Монголии.

Попадались и мужчины-одиночки. Одни обитали в напоминавших полупустые мешки телах, для которых само земное притяжение казалось уже непосильным грузом; другие, заросшие седой щетиной, совсем опустившиеся, выходили на люди в замусоленных подтяжках и с незастегнутой ширинкой. Встречалась и еще одна разновидность: эти выглядели забавнее – одевались как франты и носили береты и «бабочки». Время от времени эти фанфароны пытались завязать разговор со вдовами, но их улыбки, сопровождаемые желтым поблескиванием вставных зубов и меланхоличной демонстрацией наводящих тоску прилизанных прядей, выпущенных из-под лихо надетых беретов, имели однозначный эффект: они неизменно и с презрением игнорировались. Для этих старых попугаев сам вид Макса Офалса был оскорблением, а интерес к нему старых дам они воспринимали как унижение.

Индия видела их всех насквозь – и бесстыдно выставлявших себя напоказ похотливых старух, кокетливо и призывно глядящих с балконов, и исподтишка подсматривавших, исходящих желчью злобных стариков.

Домоправительница, пузатая Ольга Семеновна, в обтягивающем комбинезоне напоминавшая самовар, приветствовала посла с таким почтением, словно он был главой государства. Окажись у нее под руками ковровая дорожка, так она, наверное, расстелила бы ее для Макса.

– Она заставляет вас ждать, господин посол, – что тут скажешь, молодежь! Я не ропщу. Просто в наше время с дочками стало трудно – одни проблемы. Я и сама была когда-то дочкой, для меня мой папка был как бог. И чтоб я заставила его ждать?! Да ни в жисть! Ох-хохонюшки, трудно в наше время дочек воспитать. Вырастишь – и тут они тебя раз – и бросили одну. Я, господин хороший, тоже мать, только нынче они для меня все одно что умерли. Плевать я на них хотела. Вот так-то.

Сию тираду Ольга выдала, вертя в руке сморщенную картофелину. В этом ее последнем пристанище все называли ее не иначе как Ольга-Волга; по ее собственному утверждению, она являлась последней представительницей легендарного рода заклинательниц на картошке из города Астрахани. Да-да, истинный крест – настоящая колдунья, в чьей власти было посредством особых манипуляций с картофелиной вызвать любовь, одарить человека богатством или наслать на него порчу, чирьи. Когда-то, в далеком прошлом, где-то очень далеко отсюда, она вызывала у окружающих почтение и ужас, теперь же, последовав за влюбившимся в нее, но почившим в бозе моряком, оказалась в чуждом для нее окружении в западной части Голливуда, всегда в рабочем комбинезоне и с неизменным красным в белый горошек платком на голове, призванным скрыть редеющие седые волосы. В заднем кармане она постоянно носила гаечный ключ и отвертку. В той, прошлой, жизни она могла все: проклясть кошку, вылечить от бесплодия, сделать так, чтобы скисло молоко, в этой жизни она меняла перегоревшие лампочки, следила за исправностью плит и собирала арендную плату.

– Возьмите хоть меня, господин посол, – не унималась она, – я живу не в прежнем своем мире и не в теперешнем, не в Астрахани и не в Америке. Больше скажу: не в теперешнем, но и не в воспоследующем. Такие как я живут где-то между. Между воспоминаниями и повседневными заботами, промеж вчера и завтра – вот как я живу в этом краю потерянной радости и покоя, в месте обманно-тихом. Такая уж наша доля. Раньше думала – все о'кей. Теперь не думаю того, что думала. И нет у меня перед смертью страху никакого.

– Я тоже, мадам, гражданин этой страны, – вполне серьезно произнес он. – Я, как и вы, прожил здесь достаточно долго и потому получил гражданство.

Ольга родилась в нескольких милях к востоку от дельты Волги, там, откуда открывался вид на Каспийское море. Сообщив это, она переключалась на исторические катаклизмы двадцатого столетия, причиной которых была не иначе как картофельная ворожба. «Ясное дело, злые времена», – вещала она, обращаясь к балконным старухам, старикам возле бассейна и к Индии всякий раз, когда ей удавалось поймать ее где-нибудь и зажать в угол. Теперь то же самое она говорила послу Максу Офалсу, явившемуся поздравить дочь с днем рождения.

– Ясное дело, нищета, а еще притеснения, гонения с места на место, солдатня, рабский труд; сегодняшние детки – им на все плевать, они обо всем этом знать не хотят. Я-то вижу, вы человек бывалый, тоже, небось, немало повидали на своем веку. Да уж, чего только не было! Опять же ссылки, одна забота – как выжить, а для того надо стать верткой да хитрой, как крыса. Правильно я мыслю? Ну и, как водится, посреди всего – мужчина, думка, как бы куда-нибудь с ним уехать, брак и – дети. А дети что? Дети завсегда тебя бросают, своя у них жизнь, а из твоей они уходят. А дальше – война, потеря мужа, вот горе-то, про такое лучше и не рассказывать. Опять переезд, опять вечный голод, измены, а потом вдруг – удача, другой мужчина, добрый, морская душа. Дальше – путь через море-океан. Запад поманил, понимаешь, переезд, всю страну исколесили; после – второй раз вдовой стала, у мужика век недолог – присутствующих, ясное дело, не считаю; мужчина – вещь непрочная, она скоро снашивается. Для меня мужчины всегда были как туфли. В моей жизни их было двое, и оба сносились. А после я, можно сказать, приспособилась ходить босая. Только я никогда не требовала от них ничего. Никогда. То, что мне надо, я всегда получала. Да-да, получала через свое картофельное колдовство – пропитание, детей, нужные бумаги, работу… Козни недругов рассыпались, и я всегда выходила сухой из воды. Такова сила моего дара, с ним невозможное становится возможным. Только годы все одно не остановишь, даже моя ворожба не может повернуть время вспять. Мы с вами знаем этот мир, верно ведь? Мы знаем, чем все кончается.

Отец послал наверх шофера, а сам остался ждать внизу. Новый водитель. Стараясь, как обычно, внешне не проявлять ни малейшего интереса, Индия отметила про себя, что мужчина очень привлекателен, пожалуй, даже красив; что ему где-то за сорок, и двигается он с такой же грацией, как ее неподражаемый папочка. Так, будто идет по канату. В его лице затаилась боль, он не улыбался, но от уголков глаз его разбегались тонкие морщинки, какие бывают у людей, часто смеющихся. От его возмутительно испытующего, напряженного взгляда ее словно ударило током. Посол не был сторонником форменной одежды, и на водителе была белая рубашка и легкие белые брюки – нечто вроде униформы для всех, кому выпало великое счастье оказаться в одном из самых пропекаемых солнцем штатов. Красавцы и красотки стекались в этот город отовсюду; они прибывали целыми стадами и вызывали жалость: они устремлялись сюда, чтобы страдать, чтобы терпеть унижения, чтобы испытать ужас от того, что их главное достояние – красота – неумолимо падает в цене, девальвируется, словно русский рубль или аргентинская песета; чтобы вкалывать лифтерами, официантками в барах, мусорщиками и горничными. Для них город становился отвесной скалой, на которую они лезли, давя друг друга, словно слепыши-лемминги. Долина у подножия этой скалы слыла долиной разбившихся кукол.

Водитель оторвал взгляд от ее лица и уставился в пол. На ее вопрос он на плохом английском ответил, что родом из Кашмира. Шофер из рая! У нее подпрыгнуло сердце. Волосы его у нее на глазах стали горными потоками, грудь расцвела нарциссами с берегов стремительных рек, яркие маки горных лугов выбились из-под ворота его рубашки, и эхо пронзительной деревенской дудочки – сварнака – донеслось до ее ушей… Чепуха какая-то! Она не фантазерка, она никогда и ни за что не позволит себе унизиться до глупых выдумок. Мир реален. Он таков, какой есть. Зажмурилась, снова открыла глаза – и все вернулось на свои места. Реальность восторжествовала: никаких цветущих лужаек. Обыкновенный шофер терпеливо ожидал ее, придерживая дверцу лифта. Она благосклонно кивнула. Заметила, что его стиснутые в кулаки пальцы дрожат. Дверь закрылась, и лифт поплыл вниз.

На вопрос, как его имя, он ответил, что его зовут Шалимар. Его английский был очень плох. «Почти невоспринимаем», – отметила она, подумав, что это выражение он бы точно не понял. У него были прозрачно-голубые, еще светлее, чем у нее, глаза и светлые с проседью волосы. Ей незачем знать историю его жизни. Во всяком случае сегодня. Может, как-нибудь в другой раз она и спросит его, не линзы ли он носит и не красит ли волосы и сам ли он придумал себе такой стиль или его навязал шоферу папочка, который всю жизнь только и делал, что навязывал свои мнения другим, причем делал это с таким шармом, что человеку казалось, будто идея принадлежит ему самому. Ее покойная мать тоже была из Кашмира. Это, по крайней мере, ей было известно о родившей ее женщине. Это – и больше почти ничего (правда, для ее далеко идущих выводов отсутствие сведений вовсе не было помехой). Ее папенька, хоть и имел американское гражданство, так и не обзавелся водительскими правами, но приобретать машины любил. Отсюда – необходимость в шоферах. Они появлялись и исчезали. Все они, само собой, жаждали славы. Однажды около двух недель его возила роскошная молодая особа, однако потом она ушла сниматься в сериалах для домохозяек. Прочие иногда мелькали в подтанцовках. По меньшей мере двое – один мужчина и одна женщина – сделали себе карьеру в порнофильмах: в гостиничных номерах, где она частенько ночевала, ей доводилось видеть их обнаженными на экране. В гостинице она смотрела порно. Это помогало ей заснуть. Правда, дома она тоже смотрела порнофильмы.

Шалимар родом из Кашмира спускался в лифте вместе с нею. Он законно в Штатах или нелегал? Есть ли у него надлежащие документы? Есть ли вообще водительские права? Почему его наняли? Большой ли у него член? Достаточно ли большой, чтобы стоило на него взглянуть как-нибудь в снятом на ночь номере? Отец спрашивал, какой подарок ей хочется. Она взглянула на шофера, и на какой-то миг ей захотелось стать такой женщиной, которая могла бы себе позволить задать ему непристойные вопросы (прямо здесь и сейчас, спустя всего несколько минут после знакомства), которая могла бы себе позволить говорить непристойные вещи красивому мужчине, зная при этом, что он не поймет ни слова и будет лишь почтительно улыбаться и согласно кивать, не имея представления о том, на что соглашается. Вставлял он когда-нибудь в задницу или нет? Ей хотелось видеть его улыбку. Она вообще перестала понимать, чего хочет. Но нет, неправда – она хотела делать документальные фильмы. Послу полагалось бы и самому знать это, нечего было у нее выпытывать – ведь так? Или привез бы ей слона, чтобы она каталась на нем по бульвару Уилшир, а мог бы показать ей Ангкор-Ват или Мачу-Пикчу или заняться скайдайвингом. Или съездить в Кашмир…

Ей уже двадцать четыре. Ей хочется иметь дело с жизнью, основанной на фактах. Ей нужна реальность, а не фантазии. Одни адепты веры, жутковатые мечтатели, не давали предать земле труп аятоллы Хомейни, другие, такие же, только из далекого прошлого и иной страны, в честь которой ее назвали, – Индии, пытались откусить хотя бы крохотный кусочек от тела Франциска Ксаверия. Одна часть его в конце концов оказалась в Макао, другая – в Риме. Ей хотелось светотени, полутонов. Ей хотелось дойти до самой сути, добраться до самого ядра, до слепящего света, прорвать его девственную оболочку и взглянуть наконец-то на эту долбаную потаенную правду. То, что не было скрыто, что лежало на поверхности, являло собой оборотную сторону правды и было ложью. Она хотела, чтобы у нее была мать. Она хотела, чтобы отец рассказал ей о матери, показал ее письма, ее фотографии, хотела посланий с того света, хотела узнать всю историю ее жизни. Не понимала она, чего ей хотелось. Ей хотелось есть.

Новая машина ее поразила. Как правило, Макс отдавал предпочтение большим, классического образца автомобилям, но эта оказалась совершенно не такой: серебристая гоночная машина класса люкс, футуристический дизайн, хищно изогнутые, словно крылья летучей мыши, двери – точная копия тех сверхзвуковых устройств, на которых в нынешнем киносезоне герои блокбастеров переносились в иное время. «Допустить, чтобы этим крылатым чудом управлял шофер?! Странная прихоть, недостойная такого значительного человека, как отец», – с разочарованием подумала она.

– В этой ракете нет места для троих, – сказала она вслух.

Посол молча вложил ей в руку ключи.

Вульгарный и кичливый, абсолютно неуместный автомобиль принял их в свое нутро, а красавец-шофер из Кашмира по имени Шалимар остался стоять на тротуаре, пронзая ее взглядом, будто лезвием меча. В зеркале заднего вида он мгновенно уменьшился. Тоненькая серебристая рыбка, саранча, да и только. Подле него стояла Ольга-Волга, картофельная ведьма, и их удаляющиеся фигуры были похожи на цифры. Вдвоем они составили 10.

Там, в лифте, она почувствовала, что шофер жаждет дотронуться до нее. Снедавшую его жажду она ощутила почти физически. Это ее удивило. Нет, пожалуй, не это, а нечто иное: ей почудилось, что в его желании нет ничего сексуального. Ее потянуло на философские обобщения: было похоже, что ему хотелось с помощью этого прикосновения дотянуться до кого-то другого, того, кто пребывал в ином измерении, – до печальных воспоминаний и утерянного бытия. Похоже, она сама для него не более чем аналог, некий символ. Она захотела стать такой женщиной, которая смогла бы спросить: «До кого ты стремишься дотянуться, касаясь меня?

Кто та, которой ты не коснулся, потому что не осмелился дотронуться до меня? Коснись же, – хотелось ей шепнуть и увидеть его непостижимую улыбку, – я готова стать твоим проводником, твоим магическим кристаллом. Мы можем любить друг друга в лифте, а после никогда не говорить про это. Заниматься любовью во время перемещения. В транзитных зонах, когда ты ни здесь, ни там, – всё в тех же лифтах. И в машинах. Транзитные зоны, они обычно как-то ассоциируются с сексом. Когда будешь трахать меня, подумай, будто это она – кто бы она ни была. Я не хочу ничего знать о ней, я и сама буду где-то в другом месте в этот момент. Буду лишь передающим каналом, медиумом. В остальное время ты всего только шофер моего отца – и только. Это станет для нас чем-то вроде „Последнего танго в Париже“, только без сливочного масла». Однако вслух она ничего не сказала этому изнывающему от тоски человеку, который в любом случае ничего и не понял бы, – а вдруг бы и понял? Она ведь на самом деле не имеет представления о его знании языка, лишь строит предположения. Зачем? Зачем она все это выдумывает? Чепуха какая-то! Это нелепо. Она вышла из лифта, развязала стянутые лентой волосы и ступила на тротуар.

Этот день был последним, который они с отцом провели вместе. В следующий раз все будет уже иначе, совсем иначе. Да, этот день был последним.

– Это тебе, – сказал отец. – Я про машину. Не такая уж ты пуританка, чтобы не принять ее в подарок.

Пространство-время словно масло, думала она, разгоняя машину, автомобиль режет его, будто нагретый нож. Зачем ей такая машина? О, как ей хотелось, чтобы ее ощущения стали ярче, острее. Хотелось, чтобы ее встряхнули, заорали на нее, ударили. Она отупела, онемела, словно на ее глазах свершилось падение Трои. А вообще-то все у нее хорошо. Ей стукнуло всего двадцать четыре. Есть мужчина, который хочет на ней жениться, и другие, готовые удовлетвориться меньшим. Она придумала сюжет для своего первого документального фильма, и у нее есть деньги, во всяком случае для начала хватит. И рядом с ней на пассажирском сиденье ее отец, и «делориан» летит вперед по каньону. В каком-то смысле это был ее первый день. А в чем-то ином – последний.

Они остановились перекусить в маленькой гостинице высоко в горах. Ели жадно, под мертвыми взглядами рогатых оленьих голов, украшавших стены. Отец и дочь – так похожие друг на друга, одинаково любящие хороший стол, с одинаково прекрасным пищеварением, с одинаковым пристрастием к мясному, стройные, в меру загорелые.

Словно бросая вызов мертвым головам, она заказала оленину.

– Вот, зверюга, я ем твою задницу.

Она произнесла это громко, чтобы заставить отца улыбнуться. Он тоже заказал оленину, но, как он выразился, «в знак уважения к утраченным телам обезглавленных животных». «Ведь мы лакомимся не их плотью, а плотью других, им подобных, благодаря которым утраченные ими тела могут быть вызваны к жизни нашим воображением и оценены должным образом». Подмена за подменой. «Ну вот, опять сплошные допущения, – подумала она. – Сначала мое телесное пребывание в лифте, где не будет меня самой, теперь – та же история с мясом, которое лежит у меня на тарелке».

– Твой новый шофер меня немного настораживает, – проговорила она. – Смотрит на меня, будто перед ним кто-то другой. Ты в нем уверен? Его проверяли? И что это у него за имечко такое – Шалимар? Звучит как название какого-нибудь захудалого клуба с экзотическими танцами на закуску или дешевенького курорта или как кличка циркового акробата. Только избавь меня ради бога от объяснений и ради бога не ссылайся на название знаменитого сада! – воскликнула она, догадавшись, какое объяснение он собирается дать. Перед ее мысленным взором предстали во всем великолепии императорские сады Великих Моголов в Кашмире, густыми зелеными террасами нисходящие к зеркалам озер, – она никогда в жизни их не видела. Слово «шалимар» значит «обитель блаженства». – Для меня оно все равно звучит как этикетка на дешевой карамельке, – выпалила она, упрямо выставив подбородок. – Кстати, об именах: давно хотела тебе сказать – мое мне надоело, оно меня тяготит. Ничего себе имечко – ты навесил на меня целую страну. Хочу называться иначе – сладко и душисто. – И прежде чем он успел открыть рот, внезапно заявила: – Может, твое имя возьму: Макс, Максина, Макси… – протянула она. – По-моему, отлично! Решено: с сегодняшнего дня называй меня Макси.

Он отмахнулся от нее и продолжал есть, – он так и не понял, что за этой ее бравадой скрывалась отчаянная мольба. «Перестань сокрушаться о нерожденном сыне, – хотелось ей сказать, – сбрось с себя эту старомодную печаль, которую ты таскаешь за собой всегда и всюду».

Эта скорбь задевала и обижала ее: да как он мог допустить, чтобы его пригибала к земле эта издевательски насмехающаяся над ним неудача – нерожденный сын?! Как мог он допустить, чтобы его мучил этот мстительный зародыш, когда рядом с ним была она, любящая его всем сердцем?! И разве не была она его точной копией, более усовершенствованным, более тонким, более достойным повторением его самого, нежели этот никогда не существовавший мальчишка? Зеленовато-голубые глаза и смуглая кожа, вероятно, у нее от матери, ну и груди, разумеется, тоже, зато все остальное (почти все) она взяла от отца. Следы иного, материнского наследия в своей речи, ее чуждые каденции оставались ею не замеченными, она ловила лишь знакомый голос отца – его интонации, его манеру строить фразы, его тембр. Смотрясь в зеркало, она предпочитала не замечать признаков чуждой расы и видела в отражении лишь то, что подтверждало ее сходство с Максом: его черты лица, его телосложение, лениво-томную грацию, с которой он двигался и говорил. Целую стену в ее спальне, прямо напротив постели, занимал шкаф с раздвижными зеркальными дверцами, и когда она ложилась и развлекала себя тем, что принимала разнообразные позы, любуясь своим обнаженным телом, то заводилась на полную катушку от одной мысли о том, что именно такое тело было бы у ее отца, родись он женщиной, – такая же четко очерченная линия подбородка, такая же посадка головы. Для женщины она была очень высокого роста – и это тоже от него, как и пропорции – относительно короткое туловище и длинные ноги. Даже небольшое искривление позвоночника, вследствие чего ее голова, всегда чуть-чуть наклоненная вперед, придавала всему ее облику нечто хищное, – это тоже было от него.

После того как он умер, она по-прежнему продолжала видеть его в зеркале. Она стала призраком своего отца.

О том, чтобы поменять имя, она больше не заговаривала. Всем своим видом отец дал ей понять, что готов милостиво забыть о ее бестактности и тем самым простить ее, как прощают описавшегося ребенка или подростка, который, сдав свой первый важный экзамен, возвращается домой в стельку пьяный и блюет на пороге. Подобная снисходительность ее возмутила, но и она, следуя его примеру, решила тоже промолчать. В дальнейшей беседе она не затрагивала никаких сколько-нибудь серьезных или скользких тем: не заговаривала ни о детских годах в Англии, в течение которых по его милости не знала ничего о своей прежней жизни; ни о женщине, которая не была ее матерью, – застегнутой на все пуговицы женщине, растившей ее после разразившегося громкого скандала; ни о женщине, которая приходилась ей родной матерью, но говорить о которой было запрещено.

Они закончили есть и решили немного прогуляться, полазать по горным тропам. Они двигались, словно боги в поднебесье. Здесь не было нужды в словах. Здесь говорила Вселенная. Индия была поздним ребенком. Ему было уже около восьмидесяти – на десять лет меньше, чем грязному веку. Его легкая походка без намека на старческую немощь приводила ее в восхищение. Может, он и негодяй, скорее всего, он и правда в своей жизни не раз и не два поступал как последний подонок, но надо признать, что при всем при этом он обладал, нет – был одержим железной волей к преодолению границ возможного и разумного, той волей, благодаря которой альпинист без кислородной маски покоряет восьмитысячник, или той, которая позволяет монаху войти в состояние кажущейся смерти и выйти из него через несколько месяцев или лет.

Он шагал как мужчина в расцвете сил, скажем лет пятидесяти. Шершень смерти уже жужжал где-то совсем близко, и вполне возможно, что такая дерзкая демонстрация не свойственной возрасту физической формы привлечет его и заставит выпустить свое смертоносное жало. Индия родилась, когда отцу было пятьдесят семь, а сейчас он двигался так, словно ему и того меньше. За эту волю к жизни она его и любила, эта воля хранилась и в ее теле, как меч в ножнах. С тех пор как она себя помнит, он всегда был той еще сволочью. Он не был создан для отцовства. Он был жрецом-хранителем Золотой ветви. Он обитал в своей заколдованной роще, где ему поклонялись словно богу, пока не погиб от руки своего преемника. Однако, прежде чем стать верховным жрецом, ему тоже пришлось убить своего предшественника. Может, она такая же сволочь, как и он. Может, и она способна убить…

Его сказки перед сном – в тех редких, непредсказуемых случаях, когда он оказывался вечером у ее детской кроватки, – честно говоря, не были обычными сказками для детей. Они больше походили на те веселенькие притчи, которыми создатель философии войны Сунь-Цзы, должно быть, потчевал перед сном своего отпрыска.

– Дворец Власти, – рассказывал он засыпающей дочери, – это целый лабиринт из соединенных друг с другом залов. В них нет окон, и дверей тоже не видно. Для начала тебе надобно догадаться, как туда проникнуть. Когда ты разгадаешь эту загадку, то попадешь в первый из покоев. Там ты увидишь человека с головой шакала, и он будет стараться тебя прогнать. Если ты не уйдешь, он попробует сожрать тебя живьем. Если тебе удастся проскочить мимо него, то ты окажешься во втором зале, который охраняет человек с головой свирепого пса. В следующей комнате тебя поджидает злобное существо с головой медведя, и так без конца. Когда ты все-таки доберешься до предпоследней комнаты, то увидишь там человека-лису. Он не станет тебя прогонять, он попытается внушить тебе, что это и есть самая последняя комната, чтобы ты не проникла туда, где сидит человек – носитель полной Власти.

Сумеешь обойти лису – увидишь самого главного. Его комната ничем особенным от других не отличается. Перед тобою за совершенно пустым столом будет сидеть человек – маленький человек с обыкновенным лицом. И вид у него будет испуганный, потому что, после того как ты миновала все расставленные им ловушки, он обязан выполнить твое самое заветное желание – таково неписаное правило. На обратном пути ты уже не встретишь ни человека-медведя, ни человека-пса, ни человека-шакала. Вместо них во всех комнатах будет полным-полно летающих чудищ – крылатых созданий с головами хищных птиц: орлов, коршунов, стервятников, огромных чаек-олушей. Все они камнем падают на тебя, пикируют, стремясь отхватить кусок от полученного тобой сокровища. Ты защищаешься, ты своим телом прикрываешь драгоценный дар, а они все налетают и терзают тебе спину своими синюшными когтями. И вот ты вырвалась от них. Ты выходишь, болезненно жмурясь от яркого света, судорожно прижимая к груди жалкие остатки того, что получила, и теперь… теперь тебе еще предстоит убедить недоверчивую толпу – толпу завистливых, не способных на поступок людишек, что ты получила все, чего хотела, – иначе тебя заклеймят как неудачницу.

– Такова природа Власти, – слышала она голос отца сквозь наплывающую дремоту, – и таковы задачи, которые она перед тобой ставит. Решившемуся войти в нее нужно большое везение, чтобы при этом не расстаться с жизнью.

Отец замолчал, потом, словно спохватившись, заговорил снова:

– А что касается жаждущих добиться власти, то тут совет один: не вступай в лабиринт как проситель. Захвати с собой мясо, захвати меч. Кинь мясо первому стражу и, пока он жрет, отруби ему голову: вжик – и все дела! Затем эту голову отдай на съедение следующему: бенц – и порядок. И так до конца пути. Но когда человек при власти исполнит твое желание, не лишай его головы ни в коем случае! Не делай этого ни при каких обстоятельствах! Отсечение головы правителя – мера крайняя, чрезвычайная, к ней прибегать не рекомендуется. Это создает опасный прецедент. Вместо этого помимо желаемого потребуй от него еще и кусок мяса. Со своим запасом мяса ты легко обведешь вокруг пальца хищных птиц и снесешь башку им всем: клац-клац-клац! Руби их все, покуда не станешь свободной. Свобода, Индия, это тебе не чаепитие с пирожными. Свобода – это бой.

Эти сны с картинами битв и побед все еще снились ей и теперь, как и в те времена, когда она была ребенком. Во сне она металась, крутилась с боку на бок, сражалась в боях, которые отец впустил в ее детскую душу. Она твердо верила, что получила от него в наследство будущее воина, – ведь она сложена, как он, думает, как он; она так же сильна духом, закаленным, словно меч Эскалибур, извлеченный из камня. Она не удивится, если в плане материальном он не оставит ей ничего – ни денег, ни ценного имущества: он вполне может заявить, что лишение наследства – это и есть самый последний и самый ценный его подарок, последнее его наставление, которое ей следует воспринять.

Она отбросила мысли о смерти и стала смотреть вдаль, туда, где за темными холмами вечерняя синь неба таяла в лениво колышущихся волнах океана. Прохладный ветер разметал ее волосы. В 1769 году где-то в этих местах францисканский монах Хуан Креспи обнаружил чистейший источник. Монах назвал его Санта-Моника, потому что при виде кристально чистой воды он вспомнил о слезах, пролитых матерью святого Августина, когда ее сын отрекся от церкви. Впоследствии Августин был возвращен в лоно католичества, а слезы Санта-Моники все продолжали струиться.

Она не одобряла религию – и это лишний раз подтверждало, что имя Индия ей абсолютно не подходит. Религия – чушь полная, полагала она, и тем не менее рожденные ею предания странным образом трогали ее, и это ставило ее в тупик. А ее умершая мать? Проливала бы она слезы, узнав о ее безбожии?

На Мадагаскаре существует такая практика: время от времени люди извлекают мертвецов из могил и пляшут с ними ночи напролет. А в Австралии и Японии люди почитают умерших, поклоняются им как святым. Повсюду на земле среди ушедших есть такие, которых человечество помнит и посвящает им исследования, это лучшие из лучших, и из мертвецов они самые живые, потому что живут в людской памяти. Менее известные и прославленные из умерших могут полагаться на то, что продолжают жить в сердцах немногих любящих (или ненавидевших) их. И даже если это всего одно сердце – все же в его пределах они продолжают смеяться, любить, совершать хорошие и дурные поступки; могут ходить на фильмы Хичкока, проводить отпуск в Испании, и вызывающе одеваться, и увлекаться садоводством, и менять сколько угодно свои взгляды, и совершать страшные преступления, и говорить детям, что любят их больше жизни. Но смерть ее матери была самой худшей из всех возможных, мать Индии была мертвее любого покойника, потому что посол-отец замуровал память о ней в пирамиду молчания. Индия жаждала расспросить отца, ей отчаянно хотелось сделать это при каждой их встрече, она хотела этого каждую минуту, каждый миг, проведенный с ним рядом. Желание знать пронзало ее, будто копье. Однако она так и не решилась на расспросы. Ее мать, эта мертвее любого мертвого женщина, канула в неизвестность, она затерялась в молчании Макса, была вытравлена из жизни этим молчанием. Как некогда фараонов, ее окружала немота камня. Она была похоронена в запечатанном покое вместе со всем, что ей принадлежало, вместе с ее слабостями и пристрастиями – со всем тем, что могло бы оставить ей хоть крупицу надежды на бессмертие. Индия готова была возненавидеть отца за это, но тогда ей некого было бы любить.

Они смотрели, как окруженное мглистой дымкой солнце опускается в воды Тихого океана, и вдруг посол почти шепотом стал декламировать стихи. Бо́льшую часть жизни он был американским гражданином, но, когда нуждался в утешении, всякий раз обращался за поддержкой к французской поэзии: «Homme libre toujours tu chériras la mer! La mer est ton miroir…»

После того как он спас ей жизнь, он стал сам следить за ее образованием, и теперь она уже освоила все, что он считал необходимым для нее, и поняла, что сказал Макс: «О свободный человек, ты всегда будешь влюблен в море! Море – это зеркало твоей души…»[1]

Значит, и он подумал о смерти. Она ответила ему тоже словами Бодлера: «Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui de fige… Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!» Солнце печально и прекрасно, словно большой – что? Что-то вроде алтаря. Солнце потонуло в собственной запекшейся крови. Память о тебе освещает душу мою, словно… Словно что, черт возьми? Что значит это ostensoir? Ну конечно – дароносица! И тут религиозные аллюзии! Следует срочно выработать новую систему образов. Новую поэтику для мира без богов. Покуда антирелигиозный лексикон не заменит собой всю эту сакральную бредятину, пока не будет создана новая поэтическая лексика, новая иконография безбожия, эти освященные веками образы не потускнеют, нет, они сохранят свою сомнительную власть даже над нею самой.

– «Памятью о тебе светла душа моя», – произнесла она по-английски.

– Пора домой, – прошептал Макс и поцеловал ее в щеку. – Становится прохладно. А я у тебя уже старенький мальчик.

Признание в немощи она услышала от него впервые; в первый раз, сколько она себя помнила, он согласился с тем, что и над ним время имеет власть.

Что побудило Макса поцеловать ее просто так, ни с того ни с сего? Это тоже было признаком слабости, промашкой, так же, как и купленный ей в подарок вульгарный автомобиль. Он теряет контроль над собой. Они уже давно отказались от нежностей, а если и позволяли себе это, то нечасто. По-самурайски стойкой сдержанностью они будто доказывали силу своей любви.

– Мое время кончается, – произнес посол. – От него скоро не останется ничего.

Он предсказал неожиданно быстрое завершение холодной войны, предсказал, что внезапно развалится, как карточный домик, Советский Союз. Он знал, что рухнет Стена, и что объединение Германии неизбежно, и что это произойдет, можно сказать, в одночасье. Он предвидел, что Западную Европу вскоре заполонят жаждущие рабочих мест орды с Востока. Предсказал он и конец Муссолини наших дней – Чаушеску, так же, как и завершение президентства элегических фигур из писательской братии – Вацлава Гавела и Арпада Гонзы. В то же время он упрямо отказывался видеть появление других, менее удобоваримых реальностей. Ему хотелось верить, что те механизмы управления миром, которые он помогал налаживать, все каналы политического влияния, финансов и власти, все международные корпорации, организации по достижению совместных договоренностей, а также структуры сотрудничества и соблюдения законности, предназначенные для превращения войны «горячей» в войну холодную, будут существовать и в том будущем, узреть которое ему уже не будет дано. Она видела, что в нем вопреки всему живет отчаянная надежда, что у его эпохи будет счастливый конец на новом, следующем этапе ее существования, что этот мир будет жить лучше, чем тот, который умрет вместе с ним. Свободная от советской угрозы Европа и избавленная от необходимости постоянно находиться в боевой готовности Америка объединят усилия и рука об руку приступят к созданию нового мира, где не будет стен, – мира без границ, мира неисчерпаемых возможностей. И часы Страшного суда не станут больше отщелкивать, оттикивать последние секунды до конца света. Развивающаяся экономика Индии, Бразилии и заново открытого Китая сделает эти страны мощной силой, противовесом гегемонии Америки, чье желание верховодить гражданин мира Макс не одобрял. Когда она поняла, сколь утопическую ошибку он допускает, слепо продолжая верить в совершенство человеческой природы, то осознала, что жить ему осталось совсем недолго. Он напоминал ей канатоходца, который все еще пытается сохранить равновесие, хотя туго натянутая веревка уже ушла у него из-под ног.

Внезапно на нее обрушилась тупая тоска, настолько тяжкая, что ей показалось, будто гравитация стала в несколько раз сильнее. Когда она была ребенком, ничто не мешало им быть нежными друг с другом. Стоило ему лишь коснуться губами любой точки ее тела – руки, щеки, спины, – и там тотчас же начинала петь птичка. От прикосновения его губ ее кожа пела громко и радостно, словно жаворонок. До восьми лет она любила карабкаться по нему, как по Эвересту. И историю Гималаев она услышала впервые, сидя у него на коленях, историю образования гигантских протоконтинентов в тот период, когда Индия отломилась от Гондваны и через протоокеан начала сдвигаться в сторону Лавразии. Она закрывала глаза и видела, как происходит это титаническое столкновение материков, когда крошились и взметывались в небеса целые горы. Он преподал ей первый урок об относительности времени, о замедленных процессах, происходящих с самой Землей. Столкновение все еще длится, говорил он. Итак, если Макс, подобно Гималаям, возник в результате столкновения мощнейших сил, целых миров, то теперь он тоже постепенно затихает. Но толчки и сдвиги все еще происходят в нем самом. Он был для нее отец-гора, а она – альпинист, ее покоряющий. Он брал ее за руки, она взлетала вверх и устраивалась, свесив ноги, у него на плечах. Он целовал ее в животик, она делала сальто назад и спрыгивала на пол. Но однажды он сказал: «Всё, хватит». Ей хотелось заплакать, но она сдержалась. Детству конец? Что ж, конец так конец. Больше она не позволит себе ребячиться.

На обратном пути им не попалось ни одной машины, и в этом было что-то тревожное, словно близился конец света. Они неслись в заасфальтированном вакууме, и тут посол начал говорить. Он говорил горячо и цветисто, слова вылетали из его уст одно за другим, словно вереницы машин, компенсирующие отсутствие реального движения на дороге. Макс Офалс прекрасно владел словом, однако это был лишь один из многих приемов сокрытия его подлинных мыслей: наиболее скрытным он бывал как раз тогда, когда казался наиболее откровенным.

Бо́льшую часть своей жизни он был мышкой-норушкой, подбиравшей зернышки чужих секретов: он разгрызал чужие тайны – это была его работа – и делал все возможное, чтобы сохранить свои; когда же по собственной воле или в силу необходимости начинал ораторствовать, то прибегал к парадоксу – это была его излюбленная форма сокрытия истинных намерений.

Они мчались по пустынному шоссе так стремительно, что возникало ощущение, будто они стоят на месте, – с одной стороны океан, с другой – мигающие огоньки приближавшегося города. Макс избрал темой своего горячего монолога именно город, ибо понял, что и так сказал о себе слишком много, слишком многое приоткрыл, то есть вел себя как любитель, а не как профессионал. И вот он принялся петь славу этому городу именно за те его черты, которые принято было считать его недостатками. Он, к примеру, стал восхищаться тем, что этот город, собственно, не имеет центра. По его словам, сама идея центра есть старорежимный, олигархический и претенциозный анахронизм. Растянутую спираль этого гигантского беспозвоночного, это расплывчатое пятно, этот город-медузу из бетона и огней он назвал истинно демократическим городом будущего. Пока Индия вела машину по опустевшим магистралям, Макс пел гимны оригинальной анатомии города, устройству городского тела, питаемого частично закупоренными, но большей частью нормально функционировавшими артериями-дорогами, но не нуждающегося в сердце, которое разгоняло бы и направляло его могучую, бьющую через край жизненную энергию. То, что, по сути дела, город был лишь маской, под которой пряталась пустыня, послужило для Макса поводом восславить человеческий гений, способность человека обживать казалось бы непригодные для обитания места земного шара с помощью своей непревзойденной изобретательности, что выразилось в орошении пустыни и ее заселении. Тот факт, что пустыня отомстила захватчикам ранними морщинами и потрескавшейся кожей, послужил предлогом для нравоучительной сентенции о том, что ни одна победа не бывает абсолютной. Борьба между Землею и землянами не может закончиться полным торжеством одной из сторон, она будет продолжаться до тех пор, пока существует жизнь на планете, с попеременным успехом для сражающихся. Однако более всего Макса приводило в восторг то обстоятельство, что этот город не открывал никому своего истинного лица, был городом пришельцев, чужаков. В Запретном городе китайских императоров, говорил он, лишь обитавшие там особы императорской крови имели право на таинственность. В нашем же великолепном городе правом на тайную жизнь обладает любой. Максу, видите ли, была не по вкусу нынешняя одержимая страсть к сближению, к интимности, к выворачиванию себя наизнанку перед каждым встречным-поперечным. Город, где нет тайн, своей открытостью напоминает, по его мнению, заголившуюся шлюху, которая, раздвинув ноги, выставляет напоказ все свои сомнительные прелести; меж тем этот сложный, окутанный флером тайны город, этот эротичный центр неведомых приемов знает толк в том, как и чем возбудить и доставить неповторимое сексуальное удовольствие любому, кто в нем обитает.

Подобные солипсизмы были для нее не в новинку, знакомы были и темы, и склонность преподносить факты в полуироничной, несколько извращенной форме. Сейчас, однако, ей показалось, что в своем словоблудии он где-то преступил грань разумного и уходит все дальше и дальше, погружаясь в сумрак.

Когда он принялся петь дифирамбы могущественным гангстерским группировкам за их поразительную способность к уничтожению людской массы, когда стал превозносить самозваных художников за их небрежно нацарапанные граффити, когда принялся восхищаться землетрясениями за их зрелищное великолепие, а оползни назвал живым укором человеческому тщеславию, когда вполне серьезно стал говорить о том, как ему нравятся американские снэки, и чуть было не пустил сентиментальную слезу по поводу новейшей банальности – диетической колы, когда стал хвалить торговые центры за их неоновые вывески, а сетевые магазины со всякой дешевкой – за их «шаговую доступность», когда отказался признать, что на местных рынках торгуют всякой дрянью (к примеру, продают внешне красивые яблоки, безвкусные, словно вата, бананы со вкусом жеваной бумаги и цветы без всякого запаха), назвав всю эту продукцию торжеством иллюзии над реальностью, что, по его убеждению, является единственным непреложным фактом во всей истории существования человечества; когда он, будучи образцом честности в своей служебной (но не в сексуальной!) деятельности, признался, что в душе восхищается неким местным чином за его шальную дерзость по части коррупции, и тут же, ничтоже сумняшеся, стал расхваливать другого коррупционера за ловкость, с которой тот скрывает свои мошенничества уже целый десяток лет, Индия впервые поняла, как далеко зашел процесс старения, который он стоически скрывал даже от нее. Он утратил вкус к жизни, недуг старости сожрал его изнутри, и он потерял способность рассуждать объективно и отличать плохое от хорошего. Если процесс разрушения будет развиваться в этом направлении, то очень скоро он вообще окажется не способен к принятию какого-либо решения: выбор блюда в ресторане станет для него проблемой, и даже ответ на вопрос о том, подниматься ли поутру или стоит пролежать весь день в постели, будет ставить его в тупик. Когда же наконец перед ним с неумолимостью занесенного ножа возникнет последний, финальный выбор – продолжать дышать или перестать, – он умрет.

Они подкатили к дому. Водитель с горящими глазами стоял все на том же месте, будто и не сдвигался с него весь долгий день; у ног его раскинулся благоуханный ковер из цветов, а руки и одежда были залиты кровью. Что это? Что такое? Она сморгнула, зажмурилась, и, разумеется, все пропало. Никаких цветов не было, не было и следов крови. В безукоризненно чистой рубашке он почтительно ожидал прибытия господ, как и следует человеку его положения. К тому же он не бездельничал: пока они отсутствовали, он пригнал из гаража Макса его любимую машину – «бентли». Вот и она – солидная, большая и вполне реальная. Как это она не заметила ее сразу? Откуда у нее эти мгновенные видения? Откуда они взялись – эти проклятые галлюцинации? Может, она чем-то насолила Ольге Семеновне и та наслала на нее порчу с помощью своей картофельной ворожбы, зародившейся где-то в устье реки Волги давным-давно, в те незапамятные времена, когда на земле водили хороводы гномы? Но в картофельную магию она верить отказывалась. «Я просто переутомилась», – решила Индия. Все пройдет, нужно только как следует выспаться. Она пообещала себе перед сном таблетку. Пообещала, что будет вести неспешную, упорядоченную жизнь; пообещала себе довольствоваться успокаивающим однообразием повседневности.

– Все-таки где ты откопал этого садовника Великих Моголов? – спросила она. Отец, казалось, не расслышал ее вопроса, и она настойчиво переспросила: – Я о Шалимаре, о твоем водителе с вымышленным именем. Он хотя бы прошел письменный тест по языку?

– Пусть это тебя не волнует, – небрежно бросил он, что как раз и заставило ее забеспокоиться. – Ну, с днем рождения тебя, – заторопился Макс. – Un bisou[2].

После его убийства Индия увидит в телевизионной передаче Горбачева. Он сходил с самолета, доставившего его в Москву после неудавшегося коммунистического переворота. У него было потрясенное, помятое лицо, нечеткое, словно на акварели, пострадавшей от дождя. Кто-то задал ему вопрос, не собирается ли он выйти из коммунистической партии. Лицо его выразило растерянность, и это говорило само за себя: он потерял хватку. Партия была его колыбелью, делом всей его жизни. Отказаться от партии? Запретить ее? Да как можно! Нет, нет и нет! Все в нем протестовало, тело вибрировало, а взгляд был совсем потерянный. И в это решающее мгновение он утратил всякую политическую значимость; История промчалась мимо него, а он превратился в хичхайкера, ловящего попутки на обочине магистрали, которую он сам же и проложил в дни своей славы, меж тем как мимо на бешеной скорости летели в будущее машины-ельцины. Выходило, что и для человека Власти его дворец-лабиринт – предательски опасное место. Кончается тем, что на обратном пути ему тоже приходится прорываться сквозь стаи человекоподобных хищных птиц. Он выходит из своего дворца с пустыми руками, и толпа глумится над ним. Горбачев напомнил ей пророка Моисея, который так и не смог ступить на Землю обетованную. И отца – в тот вечер, когда он смотрел на закат.

В другой раз, в один из нескончаемо длинных дней после убийства Макса, еще одна телевизионная картинка задержала ее внимание. Это был южноафриканец, приговоренный к пожизненному заключению. Камера показала, как он выходит из тюрьмы. Его не видели так долго, что никто и представления не имел, каким стал этот новоявленный Лазарь. Последний раз его фотографии мелькали в газетах лет двадцать назад. На них был изображен крупного телосложения и свирепого вида человек с бычьей шеей, напоминавший Майка Тайсона, – пламенный революционер с горящими глазами. Однако этот, в телевизоре, был строен, высок и двигался с изящной грацией. Когда в свете юпитеров, установленных у него за спиной, она увидела его удлиненный и истончившийся, как у пришельцев из фантастических фильмов Спилберга, силуэт, ей показалось на миг, будто это ее восставший из мертвых отец. У нее потемнело в глазах… Но умершие точно не воскресают, и это не отец. А когда юпитеры выключили, Индия увидела перед собою то, чего не желал видеть Макс, – аллегорическое изображение современного мира: Нельсон Мандела, как по волшебству превратившийся из бунтовщика в голубя мира, шел рука об руку со своей мерзкой супругой Винни. Нравственность и порок, почти канонизированный святой и само воплощение испорченности – они шли, взявшись за руки, словно нежные влюбленные.

Проживая в столице мировой теле- и киноиндустрии, во всемирно известном центре звукозаписи, Макс никогда не бывал в кино, с презрением относился к телевизионным постановкам, будь то драма или комедия, не держал в доме никаких звуковоспроизводящих систем и злорадно и абсолютно точно предсказал бесславный конец этих недолговечных штучек, как и то, что их фанаты вскоре изменят им ради во многом превосходящих их по непосредственности, спонтанности и полноте ощущения реальности представлений типа хеппенинга. Однако несмотря на свои старомодные пуристские принципы, посол, подобно герою известной поэмы, ассирийцу, который под покровом ночи временами покидал свою башню из слоновой кости, спускался с гор и в обличье волка совершал нападения на стада, тоже покидал свою резиденцию на вершине холма. Он арендовал пентхаус в одном из лучших отелей города. Ходили слухи, что в этих апартаментах перебывало в довольно двусмысленном амплуа немало особ, известных в мире кино. Когда они спрашивали Макса, почему он не смотрит фильмы с их участием, он горячо уверял их, что представление типа хеппенинга дарит ему несравненно большее наслаждение; мол, то, что они делают на экране, не выдерживает никакого сравнения с тем, что они с такой непосредственностью, спонтанностью и реализмом исполняют для него в стенах роскошного отеля.

Первое дурное знамение было явлено Максу накануне смерти – в виде непредвиденного осложнения отношений с индийской кинодивой. Поначалу Макс даже не догадывался, что эта девушка с кожей цвета выжженной земли, завернутая в сари и неотступно следовавшая за ним повсюду, словно преданная ученица за наставником-риши[3], на самом деле киноактриса. Всякий раз, когда он появлялся в отеле, она ходила за ним словно тень, и когда в конце концов он пожелал узнать, что ей, собственно, от него нужно, то голосом тихим и проникновенным она поведала, что, подобно Венере, вращающейся по орбите вокруг Солнца, не смогла противиться его влиянию и не желает для себя иной судьбы, кроме как пребывать в сфере его притяжения – пусть даже на значительном расстоянии, – предпочтительно в течение всей своей жизни. Имя ее – Зейнаб Азам – ничего ему не сказало, однако у него не возникло ни малейшего желания копаться в родословной такой прелестной и задарма доставшейся кобылки. После немедленно засим последовавших любовных утех в его апартаментах она внезапно заговорила о его давней посольской службе в Индии – заговорила с безмерным восхищением, проявляя при этом поразительную осведомленность: ведь это он первый употребил выражение, которое, можно сказать, вошло чуть ли не во все книги об Индии, и теперь не проходило недели, чтобы кто-нибудь из известных индийских политиков не процитировал – и всегда с гордостью – его знаменитые слова: «Индия – это хаос, но хаос осмысленный». Она назвала его Редьярдом Киплингом среди послов, сказала, что он – единственный из всех когда-либо служивших в Индии дипломатов, кто воистину понимал ее страну, и что она и есть его награда за это понимание. Она не просила от него подарков, бо́льшую часть дня пропадала неизвестно где, но неизменно возвращалась – скромная и робкая, пока не сбрасывала одежду, после чего превращалась в пламя, которое Макс снабжал топливом довольно медлительно, но с охотой.

– Зачем тебе нужен такой дрянной старикан, как я? – смущенно спросил он однажды, потрясенный ее свежестью и красотой.

Ответ прозвучал настолько лживо, что его спасло от стыда лишь мгновенно восстановленное тщеславие, услужливо шепнувшее, что ему, должно быть, следует принять это за чистую правду.

– Чтобы боготворить тебя, – произнесла она.

Она напомнила Максу женщину, которая умерла для него двадцать лет назад. Она напомнила ему дочь. Вероятно, она была всего года на три старше Индии и лет на пять старше ее матери, какой Макс видел ту в последний раз. В какой-то момент он даже позволил себе пофантазировать на тему о том, как его дочь и его сексуальная партнерша встречаются и становятся подругами, но тут же его передернуло от отвращения, и он отмел саму вероятность такой встречи.

Зейнаб Азам была последней любовницей в его длинной жизни и трахала его с таким остервенением, словно пыталась истребить в нем память обо всех ее многочисленных предшественницах. О себе она не рассказывала ничего и, казалось, относилась с полным безразличием к тому, что он ни о чем ее не расспрашивал. Такое положение дел, которое он находил почти идеальным, сохранялось до того, предшествовавшего его смерти, злополучного дня, когда Макс совершил свой краткий и крайне неудачный выход на публику.

После его убийства всем не давал покоя один и тот же вопрос: почему после долгих лет добровольного затворничества, избавившего его от примитивного, изнурительного внимания со стороны общественности, Макс решил появиться на телеэкране – и лишь для того, чтобы в напыщенной, цветистой манере, свойственной прошлому веку, осудить гибель рая, которым был Кашмир. Подчиняясь неожиданному порыву, он позвонил давнему своему знакомому, самому известному на Западном побережье ведущему вечернего ток-шоу, и заявил о своем желании выступить в ближайшей программе. Знаменитый ведущий был немало удивлен, но безумно рад. Он давно стремился заполучить известного своим остроумием Макса в это шоу. Однажды встретившись с ним в гостях у Марлона Брандо, он был околдован гениальной неистощимостью Макса по части забавных историй и анекдотов. К примеру, Макс рассказывал о том, как Орсон Уэллс прибывал и отбывал из ресторанов через кухню, дабы удостовериться, что, пока он будет поражать своих гостей тем, что кормится одним зеленым салатом, в его лимузин погрузят коробки с профитролями и шоколадный торт; или о случае на воскресном обеде в честь испанских коллег-артистов у Чарли Чаплина, когда Луис Бунюэль в приливе сюрреалистического вдохновения решил демонтировать рождественскую елку и посрывал с нее все украшения; или о своем визите к изгнаннику Томасу Манну, схоронившемуся в Санта-Монике, который оберегал себя так, словно являл собою самый крупный бриллиант британской короны; или о пьяных амурных похождениях в обществе Уильяма Фолкнера, или о превращении блестящего Скотта Фицджеральда во второразрядного сценариста Пата Хобби, или о непостижимой связи Уоррена Битти и Сьюзан Сонтаг, будто бы встречавшихся в закусочной на углу бульвара Сансет и Орандж-стрит.

К тому моменту, когда посол, чьим хобби было изучение истории местного края, перешел к повествованию о подземной жизни таинственных людей-ящериц, будто бы обитавших в туннелях под Лос-Анджелесом, знаменитый ведущий ток-шоу больше не помышлял ни о чем другом, кроме как о том, чтобы заполучить этого экстраверта-одиночку в свою передачу. Он стал преследовать его с постоянством безнадежно влюбленного. Тот факт, что человек, презиравший кино, обладает энциклопедическими знаниями о Голливуде, был уже сам по себе удивителен и интересен. А если учесть, что человек прожил такую богатую событиями жизнь, как Макс Офалс, Макс – герой Сопротивления, Макс – непревзойденный философ, он же сокрушитель многомиллионных финансовых пирамид, – то, согласитесь, перед соблазном заполучить его в качестве гостя на ток-шоу устоять было невозможно.

Запись проводилась во второй половине дня, и сразу все пошло не так, как рассчитывал ведущий. Игнорируя все его попытки направить беседу в русло анекдотических историй, Макс разразился выспренней речью на тему так называемого «кашмирского вопроса». Его монолог, произнесенный с преувеличенной горячностью и при полном отсутствии хотя бы намека на юмор, вверг интервьюера в состояние, близкое к панике. Такую ситуацию, что не кто иной, как именно Макс Офалс, блестящий рассказчик, человек редкостного обаяния, выйдет из тени и, оказавшись в живительном, преображающем сиянии телеэкрана, обратится вдруг в скучного болтуна, чье выступление наверняка драматически скажется на рейтинге телеканала, казалось бы, невозможно было представить, и тем не менее это произошло. Присутствовавшие на записи взирали на Офалса остекленевшими от изумления глазами. У ведущего возникло ощущение, будто на него из арктических далей внезапно обрушились массы ледяной воды и реакция его обожаемой аудитории не заставит себя ждать: поток зрителей немедленно устремится к каналу его злейшего соперника, и этот выходец из Нью-Йорка, этот долговязый костлявый урод со щербатыми зубами будет плясать под золотым дождем.

– Мы, обитатели благоустроенных узилищ, мы, занимающие привилегированные места среди грешников, давно позабыли, что такое рай, – гремел Макс, не скупясь на метафоры. – Однако я видел этот рай своими глазами, я бродил вблизи его богатых рыбой чудесных озер. Если кто-то из нас и вспоминает когда-либо о рае, то у него это место ассоциируется в первую очередь с грехопадением Адама, с изгнанием из рая прародителей человечества. Только я здесь не для того, чтобы говорить о грехопадении Адама. Я пришел, дабы поведать вам о падении рая как такового, – Кашмир, этот земной рай, был превращен в ад.

Макс произносил все это в странной для опытного посла манере бродячих проповедников. Его речь отличалась от завуалированно-осторожного языка дипломата, как небо от земли, и явилась настоящим шоком для всех, кто знал в этом толк и восхищался изысканностью дипломатического лексикона. Макс гневно обрушился на фанатизм и бомбежки – и это в период недолгого затишья, когда к людям на краткий миг вернулись надежды на мир и никто не желал, чтобы его разочаровывали. Макс оплакивал погубленных в водной пучине светлооких женщин и их убиенных младенцев; он с гневом рассказывал о беспощадном пламени пожара, уничтожившего город древних деревянных дворцов. Он говорил о трагедии кашмирских брахманов; ученых-пандитов, которых убийцы-исламисты изгнали из родного края. Он рассказывал об изнасилованных молоденьких девушках, об их заживо сжигаемых отцах, тела которых пылали, словно факелы в Судный день. Макс Офалс говорил и не мог остановиться. С самого начала было ясно, что поток эмоций несет его, сметая на своем пути все доводы рассудка. Лицо знаменитости, ведущей программу, приняло холерически пунцовый оттенок. Он-то рассчитывал, что согласие на интервью известного своей аллергией к публичным выступлениям бывшего посла Офалса станет триумфальным завершением его десятилетней охоты! Теперь же он жег Макса взглядом, в котором ярость обманутого любовника причудливо сочеталась с паническим ужасом журналиста-профессионала, чье ухо уже ловило щелчки переключения на другие каналы по всему континенту.

После того как ему все же удалось прервать пламенный монолог Макса и закруглиться, ведущий короткое время пребывал в нерешительности, колеблясь между самоубийством и убийством Макса. Он не совершил ни того, ни другого, он избрал лучший, чисто журналистский способ мести! Он поблагодарил Офалса за его поразительное выступление, учтиво сопроводил до самого выхода из студии, а затем занялся редактурой интервью самолично. И кровожадно искромсал, оставив рожки да ножки.

На следующий вечер в пентхаусе Макс увидел усеченную телеверсию своего кашмирского монолога в присутствии Зейнаб Азам. Возможно, что в результате произведенного обрезания акценты в его речи оказались смещены, аргументация пострадала, и это привело к искажению смысла, но факт остается фактом – когда изображение Макса исчезло с экрана, его возлюбленная, дрожа от ярости, поднялась с ложа страсти – поднялась, окончательно и навсегда исцеленная и от преклонения, и от желания.

– Мне было плевать, что ты ничего не знаешь про меня, – произнесла Зейнаб, – но, оказывается, ты, тупой идиот, ничего не смыслишь даже в том, что на самом деле важно.

Засим последовал поток изысканных ругательств, вызвавший у Макса невольное уважение, и он воздержался от замечания по поводу того, что особе, внезапно решившей изобразить правоверную мусульманку, не пристало осквернять уста столь мерзкими словами; не стал напоминать он и о том, что ее поведение во время их свиданий едва ли давало основание предполагать, будто она относится к категории пламенно верующих. Он понимал, что причиной гнева Зейнаб послужило прежде всего то, что он умолчал о поведении индуистов, однако не имело никакого смысла растолковывать ей, что о зверских убийствах ни в чем не повинных мусульман он говорил с не меньшим ужасом и осуждением, но все это было вырезано ножницами злодеев-телевизионщиков. В ней всколыхнулась обида за свою веру, и, поскольку такое с ней случалось, видимо, не часто, утихомирить ее все равно едва ли удалось бы.

Что же касается фактов ее собственной биографии, успешно, как она полагала, ею скрываемой, то тут она глубоко заблуждалась: Макс знал о ней всё, и узнал давно от своего личного шофера по имени Шалимар. В ее родной Индии миллионы готовы были лишиться уха или мизинца ради счастья побыть рядом с нею хоть пять минут. На том дальнем небосводе она была кассовой звездой первой величины, секс-богиней, равной которой в Индии никогда прежде не было. Соответственно этому статусу она не могла выйти из своего построенного согласно новейшей дизайнерской мысли особняка на Пали-Хилл в Бомбее без сопровождения многочисленной свиты телохранителей и целой колонны бронированных лимузинов. В Америке, где публика в своей массе даже не подозревала о том, что существует такая вещь, как индийское кино, она обрела вожделенную свободу и в период романа с Максом Офалсом упивалась своей анонимностью и его мнимой и такой удобной неосведомленностью. Именно поэтому он никогда не признавался, что знает о ней все, – знает, например, о ее несчастной любви к другому и о том, что сам он для нее лишь временная замена – нечто вроде психотерапии; знает все и о герое ее романа, известном и, по-видимому, связанном с мафией актере, который походя разбил ей сердце с такой же беззаботностью, с какой разбивал одну за другой дорогие машины – всякие там «штутци» и «дюзенберги». Даже теперь, когда их отношениям наступил конец, Макс великодушно решил не лишать ее покрова таинственности, позволившего ей резвиться с ним в постели к полному обоюдному удовольствию. Он вызвал шофера и велел отвезти даму домой. Возможно, именно это и решило его судьбу окончательно, – вернее, не сам по себе вызов шофера, а слова, сказанные ему разъяренной Зейнаб. Они послужили толчком к тому, что неминуемо должно было произойти. После убийства, когда на какое-то время Зейнаб попала под подозрение, кинодива припомнила последние слова водителя, произнесенные им, когда она выходила из машины.

– На каждого О'Двайера, – сказал он ей на превосходном урду, – всегда найдется свой Шахабуддин Сингх, и любого Троцкого ожидает свой Меркадор.

В тот момент Зейнаб все еще трясло на ухабах гнева, поэтому она пропустила это заявление мимо ушей. Фамилия Меркадор ни о чем ей не говорила (история убийства Троцкого явно не входила в число милых ее сердцу сказаний), зато биография человека, пристрелившего британского губернатора-империалиста, того самого, по чьему приказу в 1919 году была расстреляна демонстрация в Амритсаре, – человека по имени Шахабуддин Удхам Сингх, который последовал за О'Двайером в Англию и спустя шесть лет выпустил пулю в бывшего губернатора у всех на глазах, была ей известна хорошо. Зейнаб не пришло в голову, что водитель говорит серьезно, – в конце концов, мужчины всегда пытаются хоть чем-то привлечь ее внимание к своей персоне; и, право, не исключено, что она высказалась при нем в том духе, что Макс Офалс – подонок и пусть бы он сдох поскорей, но это просто ее способ выражаться, она-де натура страстная, вскипает быстро, да и потом как еще может женщина с ее темпераментом говорить о мужчине, который оказался недостойным ее любви?! Зейнаб утверждала, что абсолютно не способна убить человека, всегда предпочитает разрешать проблемы мирным путем, к тому же, извините, она кинозвезда и прежде всего думает о своей ответственности перед зрителем: статус обязывает ее служить примером для общества.

Ее уверения звучали настолько искренне, ее огромные глаза светились такой невинностью, так натурально ужасалась Зейнаб тому, что, по сути дела, именно она услышала признание убийцы в злодейском умысле и, обрати она должное внимание на его фразу, возможно, смогла бы спасти человеческую жизнь – пусть даже жизнь такого червяка и ничтожества, как Макс Офалс, – столь искренним казалось ее покаянное признание своей доли вины за случившееся, что полицейские, расследовавшие преступление – люди циничные, жесткие, со стойким иммунитетом на кинозвезд с их пороками, – сделались после этого случая горячими поклонниками ее таланта, стали в свободное от службы время учить хиндустани и охотились за видеокассетами фильмов с ее участием, в том числе и самыми первыми – если честно, довольно паршивыми, на которых она выглядела, мягко говоря, довольно пухленькой.

Второе дурное знамение явило себя утром, в день убийства: во время завтрака водитель Шалимар вручил Максу карточку со списком дел на предстоящий день, а затем предупредил, что увольняется. Максовы шоферы имели тенденцию долго не задерживаться, они быстро бросали эту профессию ради того, чтобы попытать счастья в порнофильмах или в салонах красоты, так что Макс давно привык к циклу потерь и приобретений. На этот раз, однако, он был потрясен, хотя не подал виду. Он постарался сосредоточиться на списке деловых встреч и на том, чтобы рука с карточкой не дрожала. Ему было известно настоящее имя Шалимара, известно название деревни, где тот родился, и вся история его жизни. Было известно и о тесной связи между его собственным скандальным прошлым и этим тихим, серьезным человеком, который никогда не смеялся, несмотря на веселые морщинки в уголках глаз, указывающие на то, что он знавал и более счастливые дни, – этим мужчиной с телом акробата и лицом трагика, человеком, который мало-помалу стал для него скорее личным слугой, нежели шофером, – молчаливым, но необычайно заботливым слугой, который угадывал желания господина прежде, чем тот сам успевал подумать, чего хочет: он еще только протягивал руку, а у его губ уже оказывалась зажженная сигара; каждое утро на постели его ожидала безукоризненно выглаженная рубашка и идеально подобранная к ней пара запонок, а вода в ванне всегда была нужной температуры. Этот человек знал с точностью до минуты, когда следовало исчезнуть, а когда появиться. Послу иногда казалось, что он снова перенесся во времена детства, проведенного в страсбургском особняке в стиле «бель эпок», который стоял теперь рядом с руинами синагоги, и он не уставал поражаться тому, как случилось, что через этого человека из далекой горной долины получили второе рождение давно утраченные традиции обслуживания господ, существовавшие в избалованном судьбой предвоенном Эльзасе. Услужливость Шалимара не имела границ. Однажды, чтобы испытать его, посол упомянул полушутя, будто принц Уэльский, когда облегчался, повелевал лакею держать его пенис, чтобы струя попадала куда нужно. Шалимар, чуть склонив голову, тихо проговорил:

– Если пожелаете, я тоже буду.

Позже, когда случилось то, что случилось, стало ясно, что убийца, действуя с опытностью бывалого стратега, вполне сознательно уничижал себя, чтобы войти в доверие к Максу; он стремился выведать все сильные и слабые стороны своего противника, изучить самым тщательным образом мельчайшие подробности жизни, которую вознамерился злодейски отнять. На суде было сказано, что подобное омерзительное поведение выдает в обвиняемом убийцу столь хладнокровного, столь расчетливо-бессердечного, столь дьявольски-бездушного, что выпускать его когда-либо на свободу не рекомендуется, ибо он всегда будет представлять опасность для общества.

Несмотря на все старания, карточка с расписанием все-таки дрогнула в руке Макса.