Читать онлайн Истории с привидениями

- Автор: Эдит Уортон

- Жанр: Мистика, Зарубежное фэнтези, Литература 20 века, Любовное фэнтези

Перевод с английского И. Дорониной

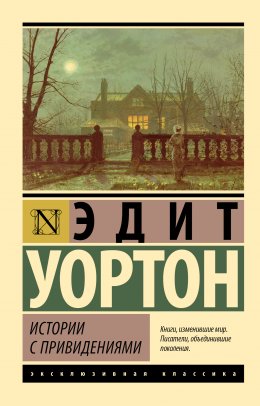

Дизайн обложки В. Воронина

В оформлении обложки использован фрагмент картины Дж. Э. Гримшоу «Дама в саду при лунном свете»

© Перевод. И. Доронина, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Автобиографический постскриптум

Приведенный здесь фрагмент рукописи автобиографии Эдит Уортон «Оглядываясь назад» публикуется впервые.

Когда мне было девять лет, я заболела брюшным тифом и несколько недель лежала при смерти. Мы жили тогда в Мильдбаде, что расположен на одном из склонов Шварцвальда[1], – в те времена это был маленький, вовсе не модный «курорт на водах», где моя мама проходила курс лечения. Самый известный (а может, и единственный) врач в городке никогда не сталкивался с тифом, и ему приходилось каждый день по почте спрашивать советов у сына, тоже врача, служившего тогда в немецкой армии (это было как раз накануне окончания Франко-прусской войны). Такой метод «заочного лечения» не был успешным, и наконец врач объявил моим родителям, что я умираю. Случилось так, что в тот же день стало известно: в городе проездом находится личный врач русского царя. В отчаянии родители бросились к нему; по дороге на поезд он заехал на пять минут в наш отель; лишь взглянув на меня, он изменил лечение и тем спас мне жизнь.

Та болезнь послужила разделительной чертой между моими ранним детством и следующим этапом жизни. Она стерла – насколько я помню – мучительные моральные сомнения, которые до того омрачали мое существование, но оставила меня заложницей беспричинной внутренней робости. Пока я выздоравливала, единственным, о чем я молила маму, было – чтобы мне разрешили читать, и среди книг, которые мне принесли, оказалась одна из тех отвратительных «детских книг», которые отравляют юные умы, если не подтачивают их бесповоротно. Должна отдать должное моей матери: хотя была совершенно безразлична к литературе, она испытывала здоровый ужас перед тем, что называла «дурацкими книгами», и всегда оберегала меня от них; но книгу, о которой идет речь, принесли мне почитать друзья по играм, брат и сестра, которые были «прекрасно» воспитаны и у которых наверняка могли быть только «прекрасные» книжки. Для ребенка с небогатым воображением та книга была абсолютно безвредна, но при моей обостренной кельтской восприимчивости к сверхъестественному рассказы о грабителях и привидениях, из которых она состояла, оказались пагубным чтением. Книга спровоцировала серьезный рецидив, и моя жизнь снова оказалась в опасности; а придя в себя, я очутилась в мире, населенном бесформенными ужасами. По природе своей я была ребенком не робкого десятка, но теперь жила в состоянии хронического страха. Страха перед чем? Не могу сказать, и даже тогда я ни разу не сумела сформулировать, чего именно боюсь. То была какая-то темная необъяснимая угроза, неотступно следовавшая за мной по пятам, тайная, зловещая; я сознавала это даже средь бела дня, а по ночам она лишала меня сна, если в моей спальне не горел свет и не было моей няни. Но, что бы это ни было, ужасней и тягостней всего оно давило на меня, когда я возвращалась с ежедневной прогулки (которую всегда совершала в сопровождении служанки, гувернантки или папы). На подходе к дому и пока ждала на крыльце, когда откроют дверь, я чувствовала это у себя за спиной и даже на спине, и, если дверь открывали не сразу, меня охватывал приступ мучительно-удушающей паники. Не важно, кто стоял рядом со мной, – никто не был в состоянии защитить меня; но какое же облегчение я испытывала, если у моего сопровождавшего был ключ и мы входили в дом сразу, пока оно не успевало в меня вцепиться!

Такого рода галлюцинации преследовали меня семь или восемь лет, я была уже «юной леди», носившей длинные юбки и высокие прически, когда мое сердце перестало колотиться от страха, если приходилось полминуты подождать на крыльце! Зачастую я – как большинство людей – склонна думать, что родители могли бы воспитывать меня, больше учитывая мои вкусы и предпочтения, но я глубоко благодарна им за терпение, с которым они обращались со мной в тот трудный период. Они старались, насколько это было возможно, утишить мои страхи, не форсируя моих чувств, никогда не пугали и не высмеивали меня за них, не пытались «преодолевать» их, заставляя меня спать в темноте или делать что-либо иное через силу, что, как считается, должно воспитывать отвагу в робких детях. Я уверена, что только благодаря их доброте и терпимости мои страхи постепенно отпустили меня, и я стала той, кем теперь являюсь: женщиной, почти свободной от физиологических проявлений страха. Но о том, как долго еще сохранялись у меня отголоски болезни, можно судить по тому, что лет до двадцати семи – двадцати восьми я не могла спать в комнате, если в ней находилась книга, содержавшая истории про грабителей или привидения, и порой даже жгла подобного рода книги, потому что меня пугало сознание, что они стоят внизу, в библиотеке!

Предисловие

– Вы верите в призраков? – бессмысленный вопрос, который люди, неспособные воспринимать влияния нездешнего, задают не скажу «призраковидцам», это птицы редкие, но «призраконастроенным» людям, способным улавливать невидимые потоки бытия в определенных местах в определенное время.

Знаменитый ответ (не помню чей): «Нет, я не верю в призраков, но боюсь их» – это гораздо больше, нежели дешевый парадокс, каким он кажется многим. «Верить» в данном контексте означает сознательный акт мыслительной деятельности, а способность постигать присутствие призрака, дар, которым обладают далеко не все, таится в теплой тьме внутриутробных биологических жидкостей, гораздо глубже сознающего разума. Это было оригинально продемонстрировано в свое время сборником рассказов о привидениях, составленным по архивам покойного лорда Галифакса его сыном. Мерой ценности каждой истории их собиратель считал вовсе не обычный читательский интерес, а тот факт, что кто-то был готов поручиться за подлинность событий, описанных в том или ином рассказе. Не важно, насколько скучным, неоригинальным и несущественным было сочинение с литературной точки зрения – если кому-то удавалось убедить покойного лорда Галифакса в том, что оно «правдивое», что описанное в нем «действительно случилось», рассказ включался им в его собрание. И может ли быть случайностью то, что именно вошедшая в этот огромный сборник история, которая даже слегка поражает и запоминается, снабжена сноской от редактора, в которой он извиняется за то, что так и не смог отследить ее источник?

Источники, в сущности, совершенно не нужны читателю, чтобы составить мнение об истории с привидениями. Хороший рассказ сам в себе несет доказательство своей причастности к миру призраков и ни в каких других доказательствах не нуждается. Но с тех пор как впервые погрузилась в писание рассказов о призраках, я сделала неутешительное открытие: чтобы читать такие рассказы с удовольствием, надо обладать свойством, которое у современного человека почти атрофировалось. Никому никогда не нужно было требовать от древнего римлянина, чтобы тот понимал, что такое призрак, и дрожал при его появлении; чтобы так себя вести, надо всего лишь, чтобы у тебя в ушах звучала музыка лошадиного ржания в северном первобытном лесу или плеск темных морей у самых дальних берегов. Когда я только начинала читать, а потом и писать истории о привидениях, я тщетно рассчитывала на некую общность между собой и читателями, представляла, что они как бы будут идти мне навстречу, мы сойдемся среди первозданных духов, и читатели заполнят пробелы в моем повествовании ощущениями и видениями сродни моим собственным.

Но любопытное доказательство тому, что в этом смысле произошли существенные перемены, я получила лишь два-три года тому назад, когда рассказ, включенный теперь в этот сборник, был представлен в одном американском журнале. Думаю, большинство распространителей художественной литературы согласятся со мной, что читатели, выливающие на автора книги потоки «допросных» чернил, мало внимания обращают на одиночные публикации в каком-нибудь журнале. Автору начинают предъявлять требование открыть своим жаждущим читателям как можно больше подробностей его частной жизни только тогда, когда его разрозненные рассказы собираются в один том. Но когда «Гранатное зернышко» (рассказ, который, надеюсь, вы скоро прочтете) впервые напечатали в журнале, меня стало бомбардировать целое воинство любопытствующих, желающих прежде всего узнать, что означает название рассказа (в темные времена моего детства знакомство с классическими волшебными сказками было такой же частью корпуса наших знаний, как братья Гримм и Андерсен), а во-вторых – чтобы им объяснили, как призрак мог написать письмо или опустить его в почтовый ящик. Эти вопросы являлись причиной бессонных ночей для многих корреспондентов, чьи фамилии указывали на то, что, скорее всего, они не так давно приехали из отнюдь не «заколдованных земель». Нужно ли говорить, что среди них никогда не попадалось ни одного валлийца или шотландца. Но еще через несколько лет они могут появиться, потому что, как бы глубоко внутри нас ни таился инстинкт распознавания сверхъестественного, я вижу, как он постепенно отмирает под воздействием двух распространившихся по всему свету врагов воображения – радио и кинематографа. То, что поколению, которому все, что питало его воображение, давалось ценой больших усилий и требовало дальнейшей ассимиляции, теперь преподносится в готовом виде, приправленным и разрезанным на маленькие кусочки; творческие способности (ибо чтение есть процесс такой же творческий, как сочинение) быстро чахнут вместе со способностью поддерживать длительное внимание, и мир, который когда-то был таким grand à la clarté des lampes[2], уменьшается обратно пропорционально увеличению количества новых способов его постижения: чем больше мы добавляем снаружи, тем меньше он становится внутри.

Все это очень печально и для сочинителя рассказов о привидениях, и для его издателя. Но, несмотря на все враждебные влияния и соперничающие силы притяжения в лице гангстера, интроверта или обычного пьяницы, призрак может продержаться еще какое-то время усилиями опытного хроникера. Чего следует опасаться больше всего, так это того, что иссякнет племя «призраковидцев», потому что более хрупка, чем призрак, волшебная палочка вызывателя духов, и тем легче ей оказаться перемолотой тяжелыми жерновами современного ускорения. Призракам, чтобы обнаружить себя, требуется два условия, решительно чуждых современному сознанию: тишина и стабильность. Мистер Осберт Ситуэлл[3] как-то сообщил нам, что призраки исчезли, когда появилось электричество, но это, конечно, неверное понимание природы призрачного. Отпугнули привидения не аспидистра и не электрическая плита; я скорее представлю себе, как привидение задумчиво обходит бедное жилище на унылой улице, чем укрепленный за́мок с его скучным реквизитом. Что на самом деле нужно призраку, так это не гулкие коридоры и потайные двери, закамуфлированные гобеленами, а, повторю, стабильность и тишина. Потому что, если привидение появилось в каком-то месте, оно будет стремиться туда снова; и оно, очевидно, предпочитает тихие часы, когда радио наконец перестает извергать джазовую музыку. И эти тихие часы, которые пророчески называются «короткими»[4], неуклонно становятся еще короче; и даже если всего несколько провидцев сохранят свои волшебные палочки, призрак может в конце концов осознать невозможность найти для себя даже стоячее место в ревущей и лишенной непрерывности вселенной.

Соблазнительно остановиться на том, что́ мы потеряем, когда призраки и духи окончательно покинут нас, но моя задача состоит скорее в том, чтобы прославить людей, сделавших их видимыми для нас. Ибо призрак не должен забывать, что его единственным шансом выжить являются рассказы тех, кто встретился с ним – реально или в воображении. Последнее, возможно, даже предпочтительней. Призрак может считать, что ему повезло, если кто-то живо представил его в своем воображении, а не скучно «пережил встречу с ним на собственном опыте». И кому, как не призраку, лучше знать, насколько трудно описать его или ее – темную, но довольно прозрачную тень – словами.

На самом деле писать истории о привидениях непросто, и, с робостью предлагая вниманию читателя эти свои попытки, я бы хотела заручиться покровительством тех, кто побудил меня к этому эксперименту. Самым первым, думаю, был Стивенсон с его «Окаянной Дженет» и «Маркхеймом» – двумя замечательными историями, хотя и далекими от высшего уровня таких мастеров, как Шеридан Ле Фаню и Фитц Джеймс О’Брайен. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь смог превзойти этих двоих. Хотя опять же единичная проба пера в этом жанре Мэрион Кроуфорд, ее рассказ «На верхней койке» по ощущению ползучего ужаса приближается к рассказу О’Брайена «Что это было?».

По богатству воображения в общении со сверхъестественным никто, с моей точки зрения, даже близко не стоит к «Повороту винта» Генри Джеймса, впрочем, думаю, роман о привидении едва ли можно сравнивать с рассказами, а этот роман особенно, слишком он штучный, ни в коей мере не похожий ни на какое иное произведение, автор которого пытался ухватить сущность сверхъестественного, чтобы втискивать его в привычные категории.

Что касается дня сегодняшнего, я рискнула отдать свой скромный «омнибус»[5] под особое покровительство единственного современного «вызывателя привидений», которого ставлю на первое место – и это освобождает меня от необходимости объяснять, почему я это делаю[6]. Более того, чем больше размышляешь, тем больше убеждаешься в невозможности определить эффект сверхъестественного. Бостонский джентльмен старой школы, который рассказал, что для его жены вопрос, жарить или варить барашка, всегда был вопросом морального выбора, в заключение бодро охарактеризовал отношения между Бостоном и Вселенной; но вопрос «морального выбора» не имеет никакого отношения к оценке истории с привидениями. Эта оценка должна зависеть исключительно от, если можно так выразиться, температурного режима: если при чтении рассказа по спине бегут холодные мурашки, значит, автор сделал свою работу, и сделал ее хорошо. Но правил насчет того, как вызвать у читателя эту холодную дрожь, не существует, многие рассказы, заставляющие одного читателя похолодеть, оставляют другого при нормальной температуре. Врач, который сказал, что не существует болезней, существуют только больные, вероятно, согласился бы и с тем, что не существует привидений, существуют только рассказчики историй о привидениях, поскольку то, что приводит в трепет одного из них, может оставить совершенно невозмутимым другого. Поэтому следует – я в этом убеждена – просто рассказывать свою историю без прикрас и «остальное предоставить Природе», как много лет назад сказал нью-йоркский олдермен[7], когда было предложено закупить «пару гондол» для озера в Центральном парке.

Единственное, что я могу посоветовать писателю, обратившемуся к теме сверхъестественного, это хорошенько испугаться самому, потому что, если он сохранит чувство страха во время работы, возможно, он сумеет передать и читателям то самое «многое», что «и не снилось нашим мудрецам»[8].

Колокольчик горничной

Это случилось осенью, после того как я переболела брюшным тифом. Я пролежала в больнице три месяца и, когда выписалась, едва держалась на ногах и выглядела такой слабой, что две или три дамы, которым я предложила свои услуги, побоялись нанять меня. Деньги у меня почти кончились, и после того как два месяца жила и столовалась в пансионе, обходя все агентства по найму, откликаясь на все объявления, которые казались хоть сколько-то приличными, я совсем упала духом, потому что нервозность и постоянное хождение не способствовали набору веса, и везения я уже не ожидала. Тем не менее оно пришло ко мне – по крайней мере, тогда это казалось везением. Некая миссис Рейлтон, подруга дамы, которая когда-то привезла меня в Штаты, повстречалась мне как-то на улице и остановилась поговорить со мной, она была очень дружелюбной дамой. Она спросила меня, почему я так бледна, и, когда я объяснила, что со мной случилось, воскликнула:

– Послушай, Хартли, кажется, у меня есть именно такое место, какое тебе нужно. Приходи завтра, и мы все обсудим.

Когда я пришла на следующий день, она сообщила мне, что дама, которую она имела в виду, некая миссис Бримптон – ее племянница, женщина молодая, но не совсем здоровая, круглый год живет в своем загородном доме на берегу Гудзона, поскольку не выдерживает тягот городской жизни.

– Должна тебе сказать, Хартли, – поведала миссис Рейлтон тем бодрым тоном, который всегда заставлял меня поверить, что все еще может измениться к лучшему, – что место, куда я тебя посылаю, не очень веселое. Дом большой и мрачный, племянница моя – женщина нервная и подверженная приступам истерии; ее муж… ну, он бо́льшую часть времени отсутствует, а двое их детей умерли. Год назад я бы хорошо подумала, прежде чем заточать такую румяную энергичную девушку, как ты, в эту темницу, но в данный момент ты и сама не особо бодра, а тихое место, здоровое полноценное питание, деревенский воздух и ранние вставания должны пойти тебе на пользу. Не пойми меня неправильно, – добавила она, полагаю, заметив, что я немного приуныла, – тебе там может показаться скучно, но плохо не будет. Моя племянница – ангел. Ее предыдущая горничная, которая умерла прошлой весной, прослужила у нее двадцать лет и готова была целовать ее следы на земле. Она добрая хозяйка, а где хозяйка добрая, как ты знаешь, там и слуги в основном довольные и добродушные, так что, возможно, ты хорошо поладишь с остальными домочадцами. А ты именно тот человек, какого я бы хотела для своей племянницы: тихая, хорошо воспитанная и отлично образованная для своего круга. Надеюсь, ты хорошо читаешь вслух? Это прекрасно: моя племянница любит, чтобы ей читали. Она ищет горничную, которая была бы ей кем-то вроде компаньонки. Именно такой и была ее последняя горничная, и она по ней очень скучает. Жизнь там уединенная… Ну так что ты решила?

– Ах, мэм, – ответила я, – затворничества я не боюсь.

– Ну, тогда поезжай, с моей рекомендацией племянница тебя возьмет. Я прямо сейчас ей телеграфирую, а ты можешь выезжать дневным поездом. Других кандидатур у нее в настоящий момент нет, и я не хочу, чтобы ты теряла время.

Я была почти полностью готова отправиться, но все же что-то внутри мешало мне решиться, и, чтобы выиграть время, я спросила:

– А джентльмен, мэм?

– Я же сказала: джентльмен почти всегда в отъезде, – поспешно ответила миссис Рейлтон. – А когда он дома, – неожиданно добавила она, – держись от него как можно дальше.

Я села в дневной поезд и прибыла на станцию около четырех часов. Меня ждал конюх на легкой двухместной повозке, и мы бодро отправились к месту назначения. Стоял унылый октябрьский день с низкими дождевыми тучами, и к тому времени, когда мы свернули к лесу, окружавшему дом Бримптонов, свет почти померк. Милю или две дорога вилась через лес, а потом вывела нас на усыпанный гравием двор, плотно окруженный густым кустарником, казавшимся черным. Ни в одном окне не горел свет, и дом действительно выглядел мрачно.

Я не задавала никаких вопросов конюху, потому что я не из тех, кто составляет представление о новых хозяевах со слов других слуг, предпочитаю подождать и сделать собственные выводы. Но, судя по тому, что увидела, я уже могла сказать, что попала в самый подходящий дом – все было обустроено замечательно. Кухарка с приятным лицом встретила меня у черного хода и позвала горничную, которая убирает дом, чтобы та проводила меня в мою комнату.

– Мадам ты увидишь попозже, – сказала она, – сейчас у миссис Бримптон посетитель.

Исходя из рассказа миссис Рейлтон, я не думала, что миссис Бримптон часто принимает посетителей, и сообщение кухарки меня взбодрило. Проследовав за горничной наверх по лестнице, я увидела через одну из дверей, выходившую на площадку и оказавшуюся открытой, что жилая часть дома хорошо обставлена, стены обшиты темными деревянными панелями и на них развешано много старинных портретов. Еще один лестничный пролет вел в крыло для слуг. Теперь было почти совсем темно, и моя провожатая извинилась, что не взяла с собой лампу.

– Но в вашей комнате есть спички, – сказала она, – и, если вы пойдете осторожно, все будет в порядке. Имейте в виду: в конце коридора будет ступенька. Ваша комната прямо за ней.

Пока она говорила, я вглядывалась вперед и в середине коридора увидела стоявшую там женщину. Когда мы проходили мимо, она отступила в открытую дверь, и горничная ее не заметила. То была худая женщина с белым лицом, в темном платье и фартуке. Я приняла ее за экономку и удивилась, что она не заговорила со мной, а только проводила долгим взглядом. Дверь моей комнаты открывалась в квадратный холл в конце коридора. Прямо напротив располагалась другая комната, дверь в нее была отворена. Увидев это, горничная воскликнула:

– Ну что ты с ней поделаешь, миссис Блайндер снова оставила дверь открытой! – и закрыла ее.

– Миссис Блайндер – это экономка? – спросила я.

– Здесь нет экономки, миссис Блайндер – кухарка.

– И это ее комната?

– Господи, нет! – ответила горничная, начиная сердиться. – Это ничья комната, то есть она стоит пустая, и дверь не следует оставлять открытой. Миссис Бримптон хочет, чтобы ее держали запертой.

Она открыла мою дверь и завела меня в чистенькую, хорошо обставленную комнату, на стенах которой висели две картинки. Горничная зажгла свечу и удалилась, сообщив напоследок, что чай для прислуги подается в шесть часов, после чего меня хочет видеть миссис Бримптон.

В холле собралась приятная в общении компания слуг. По отдельным оброненным фразам я догадалась, что, как и сказала миссис Рейлтон, миссис Бримптон – добрейшая леди; однако я не слишком прислушивалась к их разговору, потому что сосредоточенно ждала появления бледной женщины в темном платье. Но она так и не пришла, и я решила, что она ест отдельно. Но если она не экономка, то почему ей такая привилегия? Вдруг меня осенило: наверное, она профессиональная сиделка, и в таком случае еду ей, разумеется, приносят в ее комнату. Если миссис Бримптон больна, естественно, у нее может быть сиделка. Признаюсь, эта догадка обеспокоила меня, потому что с сиделками не всегда легко найти общий язык, и, если бы я знала о сиделке, я бы не согласилась на эту работу. Но я уже здесь, так что расстраиваться бессмысленно. А поскольку вопросы задавать не люблю, я просто ждала, что будет дальше.

Когда чаепитие закончилось, горничная спросила лакея:

– Мистер Рэнфорд ушел? – И, получив утвердительный ответ, велела мне следовать за ней в комнату миссис Бримптон.

Миссис Бримптон лежала в своей спальне в шезлонге, который стоял у камина, рядом – затененная лампа. Она была хрупкой на вид дамой, но, когда улыбалась, мне казалось, что нет на свете ничего, чего бы я для нее не сделала. Говорила она приятным низким голосом: спросила, как меня зовут, сколько мне лет, есть ли у меня все, что мне нужно, и не боюсь ли я, что буду чувствовать себя одиноко в захолустье.

– Возле вас, мадам, – никогда, – сказала я, сама удивившись невольно сорвавшимся с языка словам, потому что вообще я человек не импульсивный; это было так, словно я подумала вслух.

Судя по всему, ей это было приятно, и она выразила надежду, что я не разочаруюсь. Потом она дала мне несколько указаний относительно своего туалета и пообещала, что Агнес, горничная-уборщица, на следующий день утром покажет мне, где что лежит.

– Я сегодня устала и буду ужинать у себя, – сказала она. – Агнес принесет мне поднос, чтобы дать вам время распаковать вещи и обустроиться, а после этого вы можете прийти и помочь мне раздеться.

– Слушаюсь, мадам, – ответила я. – Вы позвоните, наверное?

Она посмотрела на меня странно, как мне показалось.

– Нет… Агнес зайдет за вами, – поспешно сказала она и снова принялась за чтение.

Это было действительно странно, чтобы каждый раз, когда леди понадобится ее служанка, за ней посылали другую горничную. Может, в доме нет звонков, подумала я, но на следующий день убедилась, что звонки были в каждой комнате, был и в моей комнате звонок, соединявший с покоями хозяйки, и тем более странным мне показалось, что, когда миссис Бримптон что-нибудь было нужно, она вызывала Агнес, которой приходилось проделывать весь путь до крыла для слуг, чтобы позвать меня.

Но это была не единственная странность. Уже на следующий день по приезде я узнала, что у миссис Бримптон нет сиделки, тогда я спросила Агнес про женщину, которую видела накануне в коридоре. Агнес ответила, что она никого не видела, и предположила, что мне это примерещилось: когда, мол, мы шли по коридору, было почти темно, она еще извинилась за то, что не захватила с собой лампу. Но я рассмотрела ту женщину настолько хорошо, что безошибочно узнала бы ее при встрече. Наконец я решила, что, возможно, она – приятельница кухарки или кого-нибудь еще из женской прислуги. Вероятно, она приехала из города на один день, и слуги хотели сохранить ее визит в секрете. Некоторые хозяйки чрезвычайно строги в отношении запрета для слуг принимать гостей с ночевкой. Так или иначе, я решила вопросов больше не задавать.

Спустя день-другой случилось еще одно странное событие. Я болтала с миссис Блайндер, оказавшейся очень доброжелательной женщиной, служившей в доме дольше, чем все остальные, и она спросила, удобно ли мне в моей комнате и есть ли у меня все, что нужно. Я сказала, что мне не к чему придраться ни в комнате, ни в отношениях с хозяйкой, но меня удивляет, что в таком большом доме нет швейной комнаты для хозяйской горничной.

– Ну почему же нет, – сказала миссис Блайндер, – есть: ты живешь в бывшей швейной комнате.

– О, – сказала я. – А где же спала бывшая горничная мадам?

Тут она явно смутилась и быстро проговорила, что с прошлого года всех слуг переселили в другие комнаты, так что она точно не помнит.

Это показалось мне чрезвычайно необычным, но я сделала вид, будто ничего не заметила, и продолжила:

– Ну, напротив меня есть свободная комната, и я собираюсь спросить у миссис Бримптон, нельзя ли мне использовать ее как швейную.

К моему изумлению, миссис Блайндер побелела и сжала мою руку.

– Не делай этого, дорогая, – сказала она с дрожью в голосе. – Честно признаться, это была комната Эммы Сэксон, и хозяйка держит ее запертой со дня ее смерти.

– А кто такая Эмма Сэксон?

– Предыдущая горничная миссис Бримптон.

– Та, что прослужила у нее много лет? – уточнила я, вспомнив то, что рассказывала мне миссис Рейлтон.

Миссис Блайндер кивнула.

– Какой она была?

– Лучше на свете не бывало, – ответила миссис Блайндер. – Хозяйка любила ее как сестру.

– Но я имела в виду: как она выглядела?

Миссис Блайндер встала и сердито посмотрела на меня.

– Я не большая мастерица описывать, – сказала она. – И у меня тесто уже подходит. – Она вошла в кухню и закрыла за собой дверь.

Я прослужила в Бримптоне уже около недели, когда впервые увидела хозяина. Однажды днем пронесся слух, что он возвращается, и атмосфера в доме ощутимо переменилась. Было очевидно, что никто из прислуги его не любит. В тот вечер миссис Блайндер готовила обед с исключительной тщательностью и с необычной для нее суровостью шпыняла свою помощницу. А дворецкий, мистер Уэйс, мужчина серьезный и степенный, исполнял свои обязанности так, словно готовился к похоронам. Этот мистер Уэйс был большим знатоком Библии и держал в памяти неиссякаемый набор цитат из нее – на любой случай, но в тот день он использовал такие ужасные выражения, что я уже готова была выйти из-за стола в знак протеста, пока он не заверил меня, что все они – из книги пророка Исайи; впоследствии я заметила, что мистер Уэйс обращался к пророкам всякий раз, когда приезжал хозяин.

Около семи Агнес позвала меня в комнату хозяйки, и там я увидела мистера Бримптона. Он стоял у камина: крупный светловолосый мужчина с бычьей шеей, красным лицом и маленькими злыми синими глазами – из той породы мужчин, которых юный простак может счесть даже привлекательными, за что дорого поплатится со временем.

Он резко обернулся, когда я вошла, и мгновенно окинул меня взглядом с головы до ног. Я знала этот взгляд, поскольку видела его уже на прежних местах работы. Затем он снова повернулся ко мне спиной и продолжил разговор с женой. Что это означало, я тоже знала: я не была лакомым кусочком в его вкусе. В этом смысле тиф сослужил мне добрую службу: мой истощенный вид держал подобных джентльменов на расстоянии вытянутой руки от меня.

– Это моя новая горничная, Хартли, – сказала миссис Бримптон своим добрым голосом; хозяин небрежно кивнул и продолжил прерванный разговор.

Минуты через две он вышел, оставив мою хозяйку переодеваться к обеду, и, помогая ей, я заметила, что она бледна и тело у нее холодное на ощупь.

Мистер Бримптон отбыл на следующее утро, и весь дом вздохнул с облегчением. Что касается хозяйки, то она, надев шляпу и меховое манто (поскольку стояло ясное зимнее утро), отправилась в сад на прогулку и, возвратившись, еще несколько минут выглядела посвежевшей и румяной, пока краски в ее лице не поблекли снова, и я представила себе, какой очаровательной молодой леди она была еще не так давно.

В саду она встретила мистера Рэнфорда, и они пришли вместе – помню, как они прохаживались по террасе под моим окном, улыбаясь и оживленно беседуя. Тогда я впервые увидела мистера Рэнфорда, хотя имя его часто упоминалось в холле для слуг. Он был соседом, жившим мили за две от Бримптона на краю деревни и, поскольку зиму обычно проводил в своем загородном доме, почти единственный составлял компанию моей хозяйке в это время года. Он был худощавым высоким джентльменом лет тридцати, мне он казался довольно меланхоличным, пока я не увидела его улыбки, в которой светилось какое-то радостное удивление сродни первому теплому весеннему дню. Я слышала, что он был заядлым читателем, как и моя хозяйка, и иногда (как сообщил мне мистер Уэйс) он около часа читал ей вслух в большой, с приглушенным светом библиотеке, где она любила сидеть зимними днями. Всем слугам он нравился, что, вероятно, является бо́льшим комплиментом, чем предполагают хозяева. У него находилось доброе слово для каждого из нас, и мы радовались, что компанию миссис Бримптон в отсутствие хозяина составляет такой приятный дружелюбный джентльмен. Мистер Рэнфорд, похоже, был в отличных отношениях и с мистером Бримптоном, хотя меня и удивляло, что два столь не похожих друг на друга человека могут быть в таких товарищеских отношениях. Хотя, с другой стороны, я знала, как искусно истинные джентльмены умеют скрывать свои чувства.

Что же до мистера Бримптона, то он приезжал и уезжал, никогда не задерживаясь больше, чем на два дня, кляня скуку и безлюдье, брюзжа по любому поводу и (как я вскоре обнаружила) выпивая куда больше, чем шло ему на пользу. После того как миссис Бримптон вставала из-за стола, он до ночи продолжал сидеть, накачиваясь выдержанными бримптоновскими портвейном и мадерой, а однажды, уходя из хозяйкиной спальни позже обычного, я увидела, как он поднимался по лестнице в таком состоянии, что мне стало нехорошо при мысли, какие испытания приходится терпеть некоторым дамам, держа при этом язык за зубами.

Слуги не распространялись о хозяевах, лишь по случайно оброненным репликам я могла догадаться, что союз их был несчастливым с самого начала. Мистер Бримптон был человеком грубым, шумным, любителем развлечений; моя хозяйка – женщиной тихой, любившей уединение, быть может, немного холодной. Не то чтобы она когда-либо позволяла себе быть с ним неприветливой – я всегда удивлялась ее самообладанию, – но такому свободному джентльмену, как мистер Бримптон, рискну предположить, она могла казаться чуточку слишком замкнутой.

Итак, в течение нескольких недель все шло своим чередом. Хозяйка была добра, обязанности необременительны, и отношения со всеми остальными слугами у меня сложились прекрасно. Одним словом, жаловаться мне было не на что; тем не менее что-то меня угнетало. Не могу сказать, что именно, но точно знаю, что дело было не в одиночестве. Вскоре я к этому привыкла и, все еще будучи слабой после тифа, благодарила судьбу за покой и свежий воздух. И все же мысли мои не были безмятежными. Хозяйка, знавшая, что я перенесла тяжелую болезнь, настаивала, чтобы я регулярно совершала прогулки, и зачастую придумывала для меня поручения, требовавшие долгого пребывания на воздухе: сходить в деревню купить ярд ленты, отправить письмо на почте или вернуть книгу мистеру Рэнфорду. Как только я выходила за порог, настроение у меня улучшалось, и я с наслаждением предвкушала прогулку через оголенный, пахнувший сыростью лес; но стоило мне увидеть на обратном пути дом, сердце мое падало, как камень в колодец. Дело было не только в мрачности самого дома, тем не менее не было случая, чтобы, переступив его порог, я не ощутила, как уныние наваливается на меня.

Зимой миссис Бримптон редко выходила из дома, разве что в ясную погоду около полудня с часок прохаживалась по южной террасе. Если не считать мистера Рэнфорда, посетителей, кроме доктора, у нас не бывало, он приезжал из города раз в неделю. Дважды он посылал за мной, чтобы дать малозначительные указания, касавшиеся ухода за хозяйкой, и, хотя он никогда не говорил мне, что у нее за болезнь, судя по восковому лицу, которое бывало у нее иногда по утрам, я считала, что у нее, скорее всего, больное сердце. Зима была нездоровой – теплой и сырой, в январе зарядили нескончаемые дожди. Для меня, признаюсь, это стало тяжелым испытанием, потому что нельзя было выйти из дома, и я целыми днями просиживала за шитьем, слушая, как дождь беспрерывно стучит по карнизу; я стала такой нервной, что вскакивала от малейшего звука. Почему-то мысли о запертой напротив моей комнате начали тягостно преследовать меня. Раза два долгими дождливыми ночами мне вдруг казалось, что я слышу там какой-то шум, но, разумеется, это было чушью, и с наступлением дня подобные мысли переставали мучить меня. И вот однажды утром миссис Бримптон несказанно обрадовала меня, сообщив, что хочет послать в город за покупками. До того момента я даже не осознавала, насколько была подавлена. Приободрившись, я с восторгом отправилась в город, и вид первых же многолюдных улиц и живописно оформленных витрин заставил меня забыть обо всем. Однако ближе к полудню шум и сутолока начали меня утомлять, и я уже с нетерпением ждала возвращения в тишину Бримптона и мечтала, как буду наслаждаться обратной дорогой через темный лес, как вдруг столкнулась со старой знакомой, мы с ней когда-то служили горничными в одном доме. На несколько лет мы потеряли друг друга из виду, и теперь мне пришлось остановиться и по ее просьбе рассказать, как я жила эти годы. Когда я упомянула, где служу сейчас, она помрачнела и закатила глаза.

– Как? У той миссис Бримптон, которая круглый год живет в своем доме на берегу Гудзона? Господи, да ты не протянешь там и трех месяцев.

– Я ничего не имею против деревни, – ответила я, немного обиженная ее тоном. – После болезни я рада пожить в тишине.

Она покачала головой.

– Дело вовсе не в деревне. Насколько мне известно, у тамошней хозяйки за последние полгода горничные сменялись четыре раза, и последняя, которая была моей приятельницей, говорила мне, что никто не смог жить в этом доме.

– А она сказала почему?

– Нет… причины она не называла. Но сказала: «Миссис Энси, – сказала она, – если когда-нибудь молодая женщина, с которой вы знакомы, решит поехать туда, скажите ей, что не стоит и чемодан паковать».

– А ваша знакомая молодая и красивая? – спросила я, подумав о мистере Бримптоне.

– Она? Да что ты! Она из тех, кого нанимают матери, имеющие разбитных сыновей студенческого возраста.

Хоть я и знала, что эта женщина была досужей сплетницей, ее слова запали мне в голову, и сердце мое колотилось сильнее, когда я в сумерках подъехала к Бримптону. Значит, действительно было что-то в этом доме, теперь я в этом не сомневалась…

За чаем я услышала, что приехал мистер Бримптон, и сразу заметила, что все чем-то обеспокоены. У миссис Блайндер так дрожали руки, что она с трудом разливала чай, а мистер Уэйс цитировал самые ужасные тексты, изобиловавшие упоминаниями слова «сера». Тогда никто не сказал мне ни слова, но, когда я пошла в свою комнату, миссис Блайндер последовала за мной.

– Ох, моя милая, – сказала она, взяв меня за руку, – я так рада и благодарна, что ты к нам вернулась!

Как вы можете догадаться, это меня удивило.

– А что, вы думали, будто я уехала насовсем?

– Нет-нет, конечно, – немного смутившись возразила она, – но я не могу допустить, чтобы мадам оставалась одна хоть на день. – Она крепко сжала мою руку и добавила: – О, Элис, будь добра со своей хозяйкой, ты ведь христианка. – С этими словами она поспешно вышла, оставив меня в недоумении.

Минуту спустя Агнес позвала меня к миссис Бримптон. Услышав голос мистера Бримптона в ее комнате, я решила пройти через гардеробную, чтобы сначала приготовить хозяйкино платье для ужина. Гардеробная – это большая комната с окном под портиком, которое выходит в сад. Далее следуют окна апартаментов мистера Бримптона. Когда я вошла, дверь в спальню была чуть приоткрыта, и я услышала, как мистер Бримптон сердито говорил:

– Можно подумать, что он единственный человек, с которым тебе интересно разговаривать.

– У меня зимой нет большого выбора гостей, – спокойно отвечала миссис Бримптон.

– У тебя есть я! – бросил он ей язвительно.

– Ты так редко бываешь здесь, – сказала она.

– Ну и чья в том вина? Ты сделала это место таким же оживленным, как фамильный склеп.

На этих словах я загремела туалетными принадлежностями, чтобы известить хозяйку о своем присутствии, она встала и позвала меня.

Супруги обедали вдвоем, как обычно, и по тому, как был настроен мистер Уэйс, подавая ужин, я поняла, что дело плохо. Он бормотал ужасные цитаты из пророков, а на кухаркину помощницу напустился так, что она отказалась одна нести холодное мясо вниз, в ледник. Я сама ужасно нервничала и после того, как уложила хозяйку в постель, не могла преодолеть искушения снова спуститься вниз и уговорить миссис Блайндер немного поиграть в карты. Но, спустившись, услышала, что та закрыла дверь своей комнаты, поэтому мне ничего не оставалось, как подняться к себе. Снова пошел дождь, его «кап-кап-кап», казалось, стучало непосредственно у меня в мозгу. Я лежала без сна, прислушиваясь к этой дроби и прокручивая в голове то, что поведала мне в городе знакомая. Что озадачивало меня больше всего, так это то, что горничные увольнялись сами…

Спустя какое-то время я уснула, но меня внезапно разбудил громкий звук. В моей комнате звонил звонок. Я села в кровати, напуганная этим непривычным звуком, который, казалось, не переставал звенеть в темноте. У меня так дрожали руки, что я никак не могла нащупать спички. Наконец мне удалось зажечь лампу, и я выскочила из кровати. Мне уже начинало казаться, что все это сон, но, взглянув на колокольчик, висевший на стене, я заметила, что его язычок все еще продолжает раскачиваться.

Только я начала натягивать на себя одежду, как раздался другой звук: на сей раз это был тихий скрип открывшейся и закрывшейся двери напротив моей комнаты. Я услышала его так отчетливо, что от страха застыла на месте. Потом раздались торопливые шаги, удалявшиеся по коридору в главную часть дома. Поскольку пол в коридоре был затянут ковровой дорожкой, шаги звучали очень тихо, но я была совершенно уверена, что это были женские шаги. Я похолодела и минуты две не смела ни дышать, ни шевелиться. Потом опомнилась.

«Элис Хартли, – сказала я себе, – кто-то только что вышел из той комнаты и побежал по коридору. Мысль неприятная, но ты должна просто принять это: твоя хозяйка позвала тебя, и ты обязана пойти той же дорогой, какой пошла та, другая женщина».

И я пошла. Никогда в жизни я не ходила так быстро, как тогда, и тем не менее мне казалось, что я никогда не дойду до конца коридора и не попаду в комнату миссис Бримптон. По дороге я ничего не слышала и не видела: было темно и тихо, как в могиле. Когда я добралась-таки до двери хозяйкиной спальни, тишина была такая мертвая, что я снова засомневалась, не сплю ли я, и была уже почти готова повернуть назад, как вдруг меня охватила необъяснимая паника, и я постучала.

Ответа не последовало, я постучала снова, громче. К моему удивлению, дверь открыл мистер Бримптон. Увидев меня, он отшатнулся, и в свете моей свечи его лицо показалось мне багровым и свирепым.

– Вы? – сказал он странным голосом. – Сколько вас там еще, черт возьми?

В этот момент я почувствовала, будто земля уходит у меня из-под ног, но решила, что он просто вдрызг пьян, и ответила насколько могла спокойно:

– Можно войти, сэр? Миссис Бримптон меня вызывала.

– Можете все входить, мне-то что, – ответил он и, протиснувшись мимо меня, отправился в собственную спальню. Я проводила его взглядом и, к своему удивлению, увидела, что он идет, как совершенно трезвый человек.

Хозяйку я нашла в постели очень слабой и неподвижной, но, увидев меня, она выдавила из себя улыбку и еле слышным шепотом попросила накапать ей капель. Выпив их, она лежала молча, с закрытыми глазами, учащенно дыша. А потом вдруг словно схватила кого-то за руку и слабо произнесла:

– Эмма.

– Это я, Хартли, мадам, – сказала я. – Вам что-нибудь нужно?

Она широко открыла глаза и испуганно посмотрела на меня.

– Я просто заснула, – ответила она. – Теперь можете идти, Хартли, сердечное вам спасибо. Видите, мне уже совсем хорошо.

И она отвернулась от меня.

В ту ночь я уже так и не смогла уснуть и обрадовалась, когда занялся рассвет.

Вскоре после этого Агнес позвала меня к миссис Бримптон. Я испугалась, что ей опять плохо, потому что она редко посылала за мной раньше девяти, но я нашла ее сидящей в постели, бледной, изможденной, но вполне оправившейся.

– Хартли, – быстро сказала она, – вы можете прямо сейчас одеться и сходить для меня в деревню? Я хочу, чтобы аптекарь сделал лекарство по этому рецепту… – Тут она замялась и покраснела, – и мне бы хотелось, чтобы вы вернулись до того, как встанет мистер Бримптон.

– Конечно, мадам, – с готовностью ответила я.

– И… подождите минутку… – вернула она меня, словно ее неожиданно осенила какая-то мысль, – пока вы будете ждать приготовления микстуры, у вас будет время дойти до дома мистера Рэнфорда и передать ему вот эту записку.

До деревни было две мили, и по дороге я так и сяк обдумывала происходящее. Мне показалось любопытным, что хозяйка хочет, чтобы лекарство приготовили без ведома мистера Бримптона, а сопоставив это с ночной сценой и многим другим, что я замечала либо подозревала, я начала подумывать, уж не устала ли моя хозяйка от такой жизни и не приняла ли безумное решение покончить с ней? Эта догадка так напугала меня, что я бегом добежала до деревни и рухнула на стул перед прилавком аптекаря. Этот добрый человек, только еще снимавший внешние ставни с витрины, посмотрел на меня таким пристальным взглядом, что я сразу пришла в себя.

– Мистер Лиммел, – спросила я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно, – не взглянете ли вы на это: тут все в порядке?

Он надел очки и изучил рецепт.

– Выписан доктором Уолтоном, – сказал он, – что с ним может быть не в порядке?

– Ну… это лекарство не опасно принимать?

– Опасно? Что вы имеете в виду?

Видимо, вопрос поразил аптекаря своей глупостью.

– Ну… если кто-то примет его слишком много… по ошибке, конечно… – Сердце колотилось у меня в горле.

– Господь с вами, конечно, нет. Это же всего лишь известковая вода. Ею можно и младенцев поить.

Я вздохнула с большим облегчением и поспешила к мистеру Рэнфорду. Но по дороге другое соображение стукнуло мне в голову. Если мой визит к аптекарю скрывать было незачем, может, миссис Бримптон хотела сохранить в тайне другое данное мне поручение? Почему-то вторая мысль напугала меня еще больше первой. Однако мистер Рэнфорд и мистер Бримптон казались большими друзьями, а уж за добропорядочность своей хозяйки я готова была головой ручаться. Мне стало стыдно своих мимолетных подозрений, и я решила, что просто еще не пришла в себя после странных событий предыдущей ночи. Передав записку для мистера Рэнфорда, я поторопилась обратно в Бримптон и незаметно, как мне казалось, проскользнула через боковую дверь.

Однако час спустя, когда я несла завтрак хозяйке, в холле меня остановил мистер Бримптон.

– Куда это ты ходила в такую рань? – спросил он, глядя на меня тяжелым взглядом.

– Я, сэр? – переспросила я, внутренне дрожа.

– Ну же, ну! – прикрикнул он, и от злости на лбу у него проступило красное пятно. – Думаешь, я не видел, как ты час назад пробиралась обратно через кусты?

От природы я человек правдивый, но тут ложь выскочила из меня без задержки:

– Нет, сэр, этого не может быть, меня там не было, – солгала я, глядя прямо ему в глаза.

Пожав плечами, он зловеще хохотнул.

– Считаешь, что я был пьян прошлой ночью? – вдруг спросил он.

– Прошлой ночью? Нет, сэр, не считаю, – ответила я, на сей раз не покривив душой.

Он снова пожал плечами и отвернулся.

– Хорошего же мнения обо мне придерживаются мои слуги, – донеслось до меня его бормотание, когда он уходил.

Только после полудня, усевшись за шитье, я по-настоящему осознала, как ночные события потрясли меня. Теперь я без дрожи не могла пройти мимо той запертой двери, потому что была уверена, что слышала, как кто-то вышел из нее и пошел по коридору. Я хотела было поговорить об этом с миссис Блайндер или мистером Уэйсом – двумя людьми, которые, судя по всему, догадывались, что происходит, но чувствовала: если спрошу, они будут все отрицать. Я могла больше узнать, держа язык за зубами и глядя в оба. При мысли о том, что придется провести еще одну ночь напротив запертой комнаты, мне становилось плохо и охватывало желание быстро сложить вещи и сесть на первый же поезд до Лондона, но бросить подобным образом свою добрую хозяйку противоречило моим правилам, поэтому я старалась продолжать шитье, как будто ничего не случилось. Не проработала я и десяти минут, как швейная машинка сломалась. В свое время я нашла ее в кладовке, это была хорошая машинка, но немного разлаженная: миссис Блайндер сказала, что после смерти Эммы Сэксон ею никто не пользовался. Я начала искать поломку, и, пока нажимала и дергала там и сям, открылся и выехал ящик, который я никак не могла открыть прежде. Из него выпала фотография. Я подняла ее и стала разглядывать в замешательстве. В него меня повергало то, что лицо на снимке было мне знакомо, я где-то его видела, причем с тем же направленным на меня вопрошающим взглядом. И вдруг я вспомнила бледную женщину, стоявшую в коридоре в день моего приезда.

Похолодев, я вскочила и выбежала из комнаты. Мне казалось, что сердце мое бьется где-то под самым черепом и что этот взгляд никогда не прекратит преследовать меня. Я побежала прямо к миссис Блайндер. Она дремала, сидя в кресле после обеда, и вскинулась, как ужаленная, когда я ворвалась к ней.

– Миссис Блайндер, кто это? – спросила я, протягивая ей фотографию.

Она протерла глаза и уставилась на снимок.

– Это Эмма Сэксон, – ответила она. – Где ты это нашла?

Я с минуту пристально смотрела на нее, потом сказала:

– Миссис Блайндер, я уже видела это лицо.

Миссис Блайндер встала и подошла к зеркалу.

– Бог ты мой! Должно быть, я спала, – сказала она. – У меня все лицо перекошено. А теперь, Элис, детка, беги, потому что часы уже бьют четыре, и я должна сию минуту спуститься вниз и поставить в духовку вирджинскую ветчину на ужин мистеру Бримптону.

Недели две, судя по внешним признакам, жизнь шла своим нормальным чередом. Единственным отличием было то, что мистер Бримптон вопреки обыкновению оставался дома, а мистер Рэнфорд за все это время не появился ни разу. Однажды я услышала, как мистер Бримптон, сидя в комнате моей хозяйки перед обедом, заметил по этому поводу:

– А куда пропал Рэнфорд? Он уже неделю не показывается на глаза. Это потому, что я дома?

Миссис Бримптон отвечала ему так тихо, что ее ответа я не разобрала.

– Что ж, – продолжил он, – где двое, там третий лишний; мне жаль, что я мешаю Рэнфорду; полагаю, мне придется снова уехать через день-два и предоставить сцену ему. – И он рассмеялся собственной шутке.

Как это иногда случается, прямо на следующий день появился мистер Рэнфорд. Лакей доложил, что за чаем в библиотеке все трое были очень веселы и мистер Бримптон проводил мистера Рэнфорда до самых ворот.

Я сказала, что жизнь шла нормальным чередом, и для остальных домочадцев так и было, но что касается меня, то я уже никогда не была такой, как прежде, после той ночи, когда в моей комнате зазвенел колокольчик. Ночь за ночью я лежала без сна, ожидая, что колокольчик зазвенит снова и украдкой откроется запертая дверь. Но колокольчик молчал, и с противоположной стороны холла не доносилось никаких звуков. В конце концов тишина сделалась более ужасной для меня, чем самые загадочные звуки. Я чувствовала, что кто-то таится там, за запертой дверью, наблюдает, прислушивается так же, как наблюдаю и прислушиваюсь я, и порой я едва сдерживалась, чтобы не закричать: «Кто ты, выходи, встань со мной лицом к лицу вместо того, чтобы прятаться и шпионить за мной в темноте!»

Может показаться удивительным, что, чувствуя себя подобным образом, я не предупредила хозяйку об увольнении. Однажды я чуть было уже не сделала это, но в самый последний момент что-то меня удержало. То ли сочувствие к хозяйке, которая становилась все более и более зависимой от меня, то ли нежелание приспосабливаться к другому месту службы, то ли что-то еще, чему я не могу найти определение, но я тянула, словно меня приворожили к этому дому, хотя каждая ночь была для меня сущим адом, да и дни – ненамного лучше.

Начать с того, что мне очень не нравился вид миссис Бримптон. С той памятной ночи она, так же как и я, уже никогда не была собой прежней. Я надеялась, что она воспрянет после отъезда мистера Бримптона, но, хотя ей, похоже, полегчало на душе, оживленности в ней не прибавилось, так же, как и сил. Она еще больше привязалась ко мне, ей хотелось, чтобы я все время была рядом, и Агнес как-то сказала мне, что со дня смерти Эммы Сэксон я – первая служанка, которую хозяйка приняла душой. Это вызвало у меня прилив теплых чувств к бедной женщине, хотя я мало чем могла ей помочь.

После отъезда мистера Бримптона мистер Рэнфорд снова стал навещать хозяйку, хотя реже, чем раньше. Раза два я встречала его в парке или в деревне и не могла не заметить, что и в нем произошла какая-то перемена, но отнесла это на счет своего расстроенного воображения.

Шли недели, на этот раз мистер Бримптон отсутствовал целый месяц. Доносились слухи, что он совершает круиз по Вест-Индии с другом, и мистер Уэйс изрек: это очень далеко, но, даже если у тебя есть крылья, как у голубя, и ты забираешься в самые отдаленные края земли, от Всемогущего тебе не скрыться. А Агнес добавила: пока Всемогущий держится подальше от мистера Бримптона, ему, Всемогущему, ничто не грозит, чем вызвала всеобщий смех, хотя миссис Блайндер старалась выглядеть шокированной, а мистер Уэйс сказал, чтобы мы не дразнили медведей[9].

Все мы были рады узнать, что Вест-Индия находится далеко, и, помнится, в тот день, несмотря на мрачный вид мистера Уэйса, обед в холле прошел очень весело. Возможно, из-за улучшившегося у меня настроения мне показалось, что и миссис Бримптон выглядит лучше и чувствует себя бодрее. Утром она совершила прогулку, а после ланча прилегла у себя в комнате, и я читала ей вслух. Когда она отпустила меня, я отправилась к себе в комнату в прекрасном расположении духа и впервые за последние несколько недель прошла мимо запертой комнаты без опаски. Усевшись за работу, я выглянула в окно и заметила, что в воздухе кружили редкие снежные хлопья. Вид был куда более приятный, чем вечный дождь, и я представила себе, как красиво будет выглядеть сад под белым покровом. Мне казалось, что снег погребет под собой всю эту унылость не только снаружи, но и в доме.

Едва эта мысль пришла мне в голову, как я услышала шаги за дверью и подняла голову, думая, что это Агнес.

– Входи, Агнес… – сказала я, но слова замерли у меня на языке, потому что на пороге стояла не Агнес, а Эмма Сэксон.

Не знаю, как долго она там простояла, знаю только, что я не могла ни пошевелиться, ни отвести от нее взгляда. Позже я очень испугалась, но в тот момент я испытывала не страх, а что-то более глубокое и спокойное. Она смотрела на меня долго, сосредоточенно, и все ее лицо выражало немую мольбу, обращенную ко мне. Но как, ради всего святого, я должна была ей помочь? Вдруг она повернулась и пошла по коридору. На этот раз я последовала за ней без страха: мне нужно было понять, чего она хочет, поэтому я вскочила и поспешила за ней. Она была уже в другом конце коридора, и я подумала, что она направляется в комнату хозяйки, но вместо этого она толкнула дверь, ведущую на черную лестницу. Я пошла за ней вниз, через другой коридор – к черному ходу. Кухня и холл пустовали в этот час: слуги закончили работу, только лакей возился еще в кладовой. У черного хода Эмма остановилась на секунду, обернувшись, взглянула на меня, потом потянула дверную ручку и вышла. Несколько мгновений я колебалась. Куда она меня ведет? Дверь за ней мягко закрылась, я снова открыла ее и выглянула наружу, почти не сомневаясь, что Эмма уже исчезла, но увидела ее в нескольких ярдах впереди: быстро пересекая внутренний двор, она направлялась к тропинке, бегущей через лес. На фоне снега ее фигура казалась черной и особенно одинокой. На секунду сердце у меня замерло, и я подумала, не повернуть ли обратно. Но она непостижимым образом влекла меня за собой, и, схватив старую шаль миссис Блайндер, я бросилась за ней.

Эмма Сэксон уже вступила на лесную тропу. Она шла размеренным шагом, без остановок, и я следовала за ней в том же темпе, пока мы не вышли за ворота на большую дорогу. Но тут она направилась к деревне прямо через поле. К тому времени земля уже была сплошь покрыта снегом, и, когда она поднималась по склону впереди меня, я заметила, что она не оставляет следов. При этом зрелище сердце у меня забилось, как птица в клетке, и подкосились колени. Почему-то здесь было страшнее, чем в доме. В присутствии Эммы все вокруг казалось безлюдным, как ночное кладбище, здесь не было никого, кроме нас двоих, и помощи ждать было неоткуда.

Однажды я все-таки попыталась повернуть назад, но она оглянулась на меня, и впечатление было такое, будто меня потащили за нею на веревке. После этого я уже следовала за ней, как послушная собака за хозяином. Мы дошли до деревни, она провела меня сквозь нее, мимо церкви и кузни, потом – к аллее, ведущей до дома мистера Рэнфорда. Дом – простое старомодное здание – стоял у дороги, от которой до самой двери тянулась дорожка, мощенная каменной плиткой и окаймленная цветочным бордюром. На аллее никого не было. Эмма Сэксон стояла под старым вязом у ворот. Теперь меня охватил еще один страх: я поняла, что мы достигли конца пути и что настала моя очередь действовать. Всю дорогу от Бримптона я спрашивала себя: чего она от меня хочет? Но тогда я пребывала в состоянии транса и плохо соображала. Только когда я увидела, что она остановилась у ворот мистера Рэнфорда, сознание мое начало проясняться. Я остановилась чуть поодаль, на снегу, сердце мое выскакивало из груди, ноги примерзли к земле, а она стояла под вязом и наблюдала за мной.

Я прекрасно понимала, что она привела меня сюда не просто так, чувствовала, что должна что-то сказать или сделать, но как догадаться, что именно? У меня никогда не было дурных мыслей относительно моей хозяйки и мистера Рэнфорда, но сейчас я не сомневалась, что по какой-то причине над ними обоими нависла страшная угроза. Она знала какая и сказала бы мне, если бы могла; возможно, ответила бы, если бы я у нее спросила.

При мысли о том, чтобы заговорить с ней, меня бросило в озноб, но я собралась с духом и заставила себя преодолеть разделявшие нас несколько ярдов. Едва успев остановиться, я услышала, как открылась дверь и из дома вышел мистер Рэнфорд. Он был красив и оживлен, как моя хозяйка тем утром, и при виде его кровь снова заструилась по моим жилам.

– Привет, Хартли, – сказал он. – Что случилось? Я видел, как вы подходите по аллее, и вышел посмотреть, не пустили ли вы корни в снегу. – Он замолчал и уставился на меня. – На что вы смотрите?

Я повернула голову в сторону вяза, и его взгляд устремился в том же направлении, но под вязом никого не было. Насколько хватало глаз, аллея была пуста.

Меня охватило чувство беспомощности: она ушла, а я так и не узнала, чего она хотела. Ее последний взгляд пронзил меня до глубины души, но ничего, увы, не сказал. Я почувствовала себя более несчастной, чем когда она стояла там, под деревом, и наблюдала за мной. Она оставила меня одну нести тяжелое бремя тайны, смысла которой я не могла разгадать. Снег завьюжился вокруг меня широкими вихрями, и земля ушла из-под ног…

Глоток бренди и тепло очага мистера Рэнфорда вскоре привели меня в чувство, и я настояла, чтобы меня немедленно отвезли обратно в Бримптон. Было уже почти совсем темно, и я боялась, что могу понадобиться хозяйке. Мистеру Рэнфорду я сказала, что вышла погулять, и, когда проходила мимо его ворот, у меня закружилась голова. Это было недалеко от истины, тем не менее никогда еще я не чувствовала себя такой лгуньей, как в тот момент.

Когда я помогала миссис Бримптон переодеваться к обеду, она обратила внимание на мою бледность и спросила, что со мной. Я ответила, что у меня болит голова, она сказала, что вечером я ей не понадоблюсь, и посоветовала лечь в постель.

Я действительно едва держалась на ногах, но у меня и в мыслях не было проводить вечер в одиночестве в своей комнате; я уселась внизу, в холле, и сидела там, пока могла держать голову, но ближе к девяти все же вскарабкалась по лестнице, слишком усталая, чтобы думать о том, что может случиться, мне хотелось лишь положить голову на подушку. Вскоре после этого и остальные домочадцы отошли ко сну; когда хозяин бывал в отъезде, они ложились рано. Еще не было десяти, когда я услышала, как закрылась дверь комнаты миссис Блайндер, а вскоре после этого – и мистера Уэйса.

Ночь была очень тихая, снег приглушал все земные звуки. Как только я оказалась в постели, мне стало легче; я лежала тихо, прислушиваясь к странным звукам, которые дом издает после наступления темноты. Один раз мне показалось, что внизу открылась и снова закрылась дверь – должно быть, стеклянная дверь, ведущая в сад. Я встала и выглянула в окно, но было новолуние, и стояла кромешная тьма, ничего нельзя было разглядеть, кроме пролетавших мимо оконных стекол снежных хлопьев.