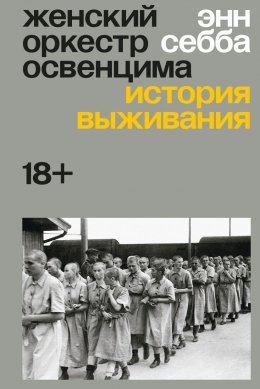

Читать онлайн Женский оркестр Освенцима. История выживания

- Автор: Энн Себба

- Жанр: Книги о войне, Военное дело, Спецслужбы, Зарубежная публицистика

Copyright © Anne Sebba, 2025

© О. Быкова, перевод с английского, 2026

© ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Individuum®

Памяти тех, кто не может

рассказать свою историю

Пролог

Женский оркестр Освенцима

Начинался 1944 год. В холодном и тесном жилом бараке, служившем одновременно репетиционной, столовой и почтовым складом, четыре изможденные молодые женщины решили – в попытке отвлечься от ужасов окружающей действительности – тайком исполнить «Патетическую» сонату Бетховена. Соната № 8 написана для фортепиано, а для трех скрипок и виолончели ее переложила недавно прибывшая в лагерь французская певица кабаре, которая до войны училась в консерватории.

Все четверо, трое из них – еврейки, были узницами Освенцима, самого известного немецкого лагеря смерти. Они играли в единственном полностью женском оркестре на все тюрьмы, лагеря и гетто, созданные нацистами до и во время Второй мировой войны. В ансамбль, просуществовавший с апреля 1943 года по октябрь 1944-го, отбирали преимущественно подростков, одной из участниц было всего четырнадцать. Примечательно, что, хотя главный дирижер и погибла, почти всем из примерно сорока оркестранток основного состава удалось выжить и избежать газовой камеры.

Участницы оркестра жили отдельно от остальных заключенных, в специальном блоке. Надзиратели требовали, чтобы утром и вечером они играли бравурные марши, под которые должны были строем шагать узницы, отправленные работать за пределы лагеря. Репертуар оркестра насчитывал около двенадцати маршей, и если до конца дня, стоя на пригорке у ворот женского лагеря, музыканты успевали сыграть их все, они просто начинали заново. Оркестр также давал еженедельные концерты из утвержденного репертуара для других заключенных, больных в санчасти и охранников, а иногда выступал и перед высокопоставленными нацистами, которые приезжали в Освенцим с проверками. Однако в тот вечер четыре женщины – немка, полька, бельгийка и француженка – играли Бетховена. Играли для себя и тайком: нацисты считали, что еврейские музыканты не достойны исполнять великие немецкие произведения. Девушкам пришлось соблюдать особенную осторожность: кто-то оставался начеку, чтобы предупредить о приближении эсэсовца[1].

Анита Ласкер с детства увлекалась игрой на виолончели. В 1944-м ей было восемнадцать, и позже она вспоминала об этом подпольном концерте как об «одном из тех моментов, когда мы воспарили над адом Освенцима в сферы, где нас не могли коснуться унижения лагерного существования»[2]. Она также описала этот вечер как «связующую нить с внешним миром, красотой, культурой, побег в воображаемый и недостижимый мир»[3].

Освенцим стал синонимом массовых убийств и зверств нацистского режима – в газовых камерах погибли 1,1 миллиона мужчин, женщин и детей, в основном евреев, другие узники умирали от жестокого обращения, пыток и голода. Такое место вряд ли может ассоциироваться у кого-то с музыкой, не говоря уже о музыке Бетховена, всегда взывающей к свободе. Пройдя через ежедневный ад изнурительных работ и бесчеловечных наказаний, другие узницы имели полное право не разделять чувств Аниты по поводу духоподъемной силы великих произведений. Однако самая нежная мелодия способна выразить глубочайшую боль, и именно этот диссонанс – сильнейшее психологическое напряжение, выраженное в самой утонченной форме, – часто лежит в основе музыкального гения.

Французская коммунистка Шарлотта Дельбо попала в Освенцим в январе 1943 года. В 1995-м она вспоминала, что было «невыносимо» слушать, как женский оркестр играет венские вальсы, пока «превратившиеся в скелеты голые люди» выходят из бараков на работу, «шатаясь под ударами подгоняющих надзирателей»[4].

Перл Пуфелес депортировали в Освенцим вместе со всей семьей в марте 1944 года. Четыре с лишним десятилетия спустя она со слезами вспоминала, как жестоко обманулась, когда по прибытии в лагерь услышала оркестр, встречавший состав с чехословацкими евреями музыкой Дворжака и Сметаны: «Я сказала своей сестре Хелен: „Боже, здесь не может быть так уж плохо, если они играют музыку“. Вся наша семья была очень музыкальной. Мы с Хелен играли на скрипке, а еще одна сестра прекрасно пела». Но Перл с Хелен были близнецами, и им не оставили возможности играть в оркестре – сестер отобрали для медицинских «экспериментов» печально известного массового убийцы доктора Йозефа Менгеле[5].

Айрин Цисблатт, которой было всего тринадцать, когда она попала в Освенцим весной 1944-го, вспоминала, как осенью того же года ее заставили слушать выступление оркестра:

Мы только прибыли <…> после четырех часов под дождем нас согнали к крематориям. Вокруг нас на землю падал пепел, и нам приказали сесть прямо там, на голой земле, и горячий пепел покрывал нас как изморось. Нам объявили, что собираются дать концерт в честь праздника. И вот тридцать две тысячи [sic] женщин, или около того, сидели на земле на горячем пепле, все крематории работали, этот смрад от тел <…> такой серый день, темно как ночью.

А перед нами на сцене стояли красивые женщины в накрахмаленной униформе, с макияжем и помадой, со светлыми длинными волосами, и эти эсэсовцы, молодые мужчины, крепкие и сытые <…> они смеялись <…> отлично проводили время.

А потом на сцену вышел оркестр.

Мы просидели там много часов, это была пытка, нам хотелось умереть. Мы никогда не сможем насладиться выступлением оркестра, у нас не будет таких волос, не будет помады. Это был еще один способ нас уничтожить.

Как и Перл, Айрин не смогла сдержать слез, когда делилась этим воспоминанием в интервью фонду «Шоа»[6] во Флориде в 1995 году. «Это не было музыкой для наших душ, – решительно заявила она. – Я думала о родителях и братьях, о людях, которые горели»[7].

Некоторые бывшие заключенные Аушвиц-Биркенау, самого большого лагеря в комплексе, где большинство узников содержались до самой смерти или умерщвлялись газом, все же вспоминали, что музыка успокаивала их или, по крайней мере, давала возможность отвлечься от мрачной действительности. Разнящиеся свидетельства напоминают, почему история женского оркестра Освенцима не принадлежит кому-то одному или даже одним оркестранткам. Важны и переживания их слушательниц-сокамерниц, и временами зависть участников мужских оркестров, которым приходилось не только играть музыку, но и работать. Шимон Лакс, дирижер одного из нескольких мужских оркестров в Аушвиц-Биркенау, решительно не допускал, что музыка могла помогать кому-то в лагере. «Ни разу не встречал я заключенного, которому музыка придала бы смелости и чью жизнь она помогла бы спасти», – говорил он[8]. Лакс прекрасно понимал, что и его оркестр, и другие были лишь инструментом нацистской пропаганды, и осознавал несправедливость «привилегий», предоставленных небольшому числу заключенных, – лишь одна из множества моральных дилемм, лежащих в основе этой истории.

В 1976 году французская певица, переписавшая «Патетическую» сонату для импровизированного квартета, опубликовала первую книгу об оркестре. Фаня Фенелон была по меньшей мере на десять лет старше большинства девушек в так называемом музыкальном блоке и, по общему мнению, обладала незаурядной музыкальной памятью, возможно более надежной, чем ее память на события. Фаня прибыла в лагерь только в январе 1944 года, но ее охотно приняли в оркестр как «одного из немногих профессиональных музыкантов»[9] – чтобы оркестр мог играть, переложение и аранжировка были необходимы.

Художественная биография Фенелон, впервые опубликованная под названием «Отсрочка для оркестра» («Sursis pour l’orchestre»), стала сенсацией, однако возмутила почти всех остальных участниц разнородного коллектива. Позже по книге был снят фильм, который подтолкнул сразу нескольких женщин к написанию собственных мемуаров. Среди них была и Анита, в будущем известная виолончелистка Анита Ласкер-Валльфиш, сейчас живущая в Лондоне. Когда я работала над этой книгой, ей исполнилось девяносто восемь.

Аниту и других выживших особенно задело, что Фенелон, которой не стало в 1983 году, предала, на их взгляд, память Альмы Розе. Розе, профессиональная скрипачка из Австрии, была дирижером и сердцем оркестра до внезапной смерти в апреле 1944 года. Она скончалась в возрасте тридцати семи лет, предположительно от непреднамеренного пищевого отравления. Участницам оркестра казалось, что Фенелон представила Альму в резко негативном свете, проигнорировав то, что установленная Розе жесткая дисциплина позволила всем музыкантам под ее началом выжить; ведь, как регулярно напоминала им Альма, покинуть оркестр означало «отправиться в газовую камеру».

Предостережение Альмы – лейтмотив моей книги. Это первая попытка с помощью новых данных собрать воедино устные и письменные воспоминания участниц оркестра, а также других заключенных. В моем распоряжении был целый пласт литературы об Освенциме, а также множество личных свидетельств и мемуары тех, кто играл в «девичьем ансамбле», как его тогда называли. Рассказывая об оркестре, я старалась не только дать голос тем, кто был вынужден слушать музыку, будучи лишенным привилегий, которые предоставлялись музыкантам – самой ценной оставался призрачный иммунитет от отправки в газовые камеры, – но и прояснить позицию самих оркестранток, ведь некоторые из них вступили в оркестр не по своей воле. Как и другие узники, в заключении они страдали от голода и холода, жили в постоянном страхе, однако долгое время после освобождения их преследовали депрессии и кошмары иного рода – следствие ярости и отчаяния от осознания мучительного бессилия. Что они могли сделать? Какой у них был выбор?

По выражению одного из польских музыкантов-неевреев, дилемма сводилась к следующему: «Должны ли мы пытаться сохранить жизнь и играть или отказаться и обречь себя на более суровые условия, если не смерть?»[10] Другим узникам музыканты казались «привилегированными» заключенными[11], к которым относились мягче. Условия их содержания представлялись остальным «тепличными». В действительности привилегии оркестрантов сводились к койке и одеялу, значимость которых, конечно, нельзя умалять. Однако если музыканты играли хорошо и тем самым были полезны нацистам, помимо номера у них появлялась личность, а вместе с ней – шанс выжить. Одного этого хватало, чтобы вызвать у других заключенных презрение.

Музыка в лагерях смерти имеет множество объяснений. Немцы считали себя культурной нацией, что не помешало им во время войны использовать музыку как еще одну форму пыток. Согласно нацистской номенклатуре, женщины из оркестра считались рабочим отрядом со своими задачами: под их музыку другие заключенные должны были быстрее маршировать на работу и обратно, по пять человек в ряд – так их было легче считать. Если выступления или репетиции оркестра у железнодорожной станции успокаивали прибывающих, внушая им чувство ложной безопасности, тем лучше. А если оркестр одним своим существованием сеял раздор среди узников, видевших в относительно неплохо одетых женщинах коллаборационисток, охрана лагеря не возражала.

Нацисты очевидно глумились и над музыкантами, используя музыку как дополнительный инструмент насилия. Девушки из оркестра, освобожденные от работ в других отрядах, всё время репетировали в своем блоке или выступали у главных ворот. На их глазах в лагерь прибывали тысячи доведенных до отчаяния людей, детский плач сливался с криками эсэсовцев, диким лаем собак и обрывками сентиментальных песен. Музыка стала фоном для убийств. Лили Мате, одна из лучших скрипачек оркестра, отчетливо помнила, как ее каждый вечер заставляли играть веселые мелодии в офицерской столовой СС, пока надзиратели ужинали. Один из главных архитекторов Холокоста Адольф Эйхман частенько бывал в этой столовой – в 1944 году он регулярно посещал Освенцим, чтобы проверить, как продвигается массовое уничтожение заключенных. «Эйхман много пил и развлекался тем, что размахивал куриными костями у нас перед носом. Иногда он насмешливо кидал кость, чтобы мы, голодающие, унижались перед ним», – вспоминала Лили[12].

Из послевоенных свидетельств Лили и остальных оркестранток ясно, что они презирали своих тюремщиков. Этот важный момент не должны умалять споры, которые часто разгорались между отдельными музыкантами и группировками внутри коллектива. Тот самый вечер в начале 1944 года – за несколько месяцев до того, как Лили попала в Освенцим, – когда квартет сыграл первые такты «Патетической» сонаты, отражает обе стороны внутренней жизни оркестра и становится подходящей увертюрой к сложной многоголосой истории. Само по себе исполнение столь возвышенной музыки для собственного удовольствия было актом неповиновения охранникам-эсэсовцам.

Впрочем, квартет так и не доиграл сонату. Польская скрипачка-нееврейка Хелена Дунич отказалась продолжать. Описывая этот момент в мемуарах 2014 года, Дунич уже не могла в точности вспомнить обстоятельств, но отметила, как ей жаль, что выступление оборвалось так внезапно. Оно напомнило ей о довоенной жизни в Львове и днях, когда она играла камерную музыку с братом и матерью.

В 1996 году Хелена более откровенно писала Аните о том, как глубоко сожалеет, что другие польки в оркестре не хотели, чтобы она тесно общалась с еврейками. Хелене пришлось выбирать между польской христианской группой, то есть поддержкой соотечественниц и незначительными привилегиями для неевреев, и общением с еврейскими девушками из квартета. В письме Дунич сокрушалась, что не нашла сил спорить с другими польками: «Из солидарности с другими мне пришлось прекратить… Меня мучило, что я поступаю так. Но я с рождения была очень робкой, лагерь наводил на меня ужас, и я не чувствовала сил не занимать ничью сторону»[13]. Размышляя о случившемся, Анита и сегодня скорбно качает головой.

При этом польки и еврейки откладывали в сторону любые разногласия, чтобы единым музыкальным фронтом выступить против тюремщиков. Они играли так хорошо, как только могли, стараясь спасти друг другу жизнь.

Я давно знала о существовании женского оркестра, так как исследовала и другие истории Холокоста[14]. Но никогда прежде я не связывала оркестр с историей собственного отца. Прочитав больше о музыкантах, я узнала, что некоторых из них в конце 1944 года перевели в Берген-Бельзен, лагерь смерти на севере Германии. Тогда я решила, что настало время выяснить, какую роль сыграл в их жизни мой отец, который в составе британских войск освобождал Бельзен несколько месяцев спустя.

По мере продвижения союзных войск по Европе, немцы уничтожали всё, что только могли, в Освенциме и других лагерях, сжигая документы в надежде замести следы своих зверств. Во время неотвратимого наступления советской армии нацисты выгоняли выживших узников на так называемые «марши смерти». Отстающих расстреливали, многие падали от усталости и умирали.

В конце октября 1944 года поступил неожиданный приказ о прекращении выступлений женского оркестра Освенцима. Еврейских музыкантов на поезде перевезли в Берген-Бельзен, оставшихся участниц-неевреек три месяца спустя отправили в единственный женский лагерь Равенсбрюк, в 90 километрах к северу от Берлина. Они шли туда пешком по морозу и без еды.

В свои тридцать два мой отец командовал танком, был переброшен во Францию вскоре после высадки союзников в Нормандии, участвовал в жестокой битве за Кан, а затем прошел всю северную Францию. В апреле 1945 года его полк дошел до Бельзена вскоре после освобождения лагеря. Несмотря на то, что в 1938 году отец вступил в территориальную армию и уже семь лет носил военную форму, ничто из увиденного не могло подготовить его к ужасу, с которым он столкнулся. Тысячи живых скелетов лежали на нарах, не в силах пошевелиться, по всему лагерю в кучи были свалены трупы, от которых несло разложением.

Мой отец недавно получил звание майора и должность начальника интендантской службы и отвечал за снабжение. В его обязанности также входило ведение полкового журнала, где он фиксировал положение так называемых «перемещенных лиц» – в частности, выживших узников лагерей, которые лишились дома, не получили разрешения или не изъявили желания ехать в Подмандатную Палестину.

Я росла в Англии в 1950–60-е. Ребенком мне никогда не удавалось поговорить с отцом о том, что он видел, любые разговоры о лагере пресекались как слишком жуткие для молодой семьи. Всё, что мне осталось, – воспоминания о том, как в родительском перешептывании проскакивало слово «Бельзен».

И всё же однажды в январе 2022 года, спустя двадцать пять лет после смерти отца, в Национальном архиве Великобритании я наткнулась на тонкую папку – полковой журнал боевых действий, на котором безошибочно угадывалась его подпись: «майор Эрик Рубинштейн, 31-я бронетанковая бригада». Двадцать четвертого мая он сделал запись: «7 танков „Крокодайл“ жгут лагерь БЕЛЬЗЕН»[15].

Что это означало? После того как всех заключенных вывезли из бараков и разместили в других помещениях лагеря, бараки – чтобы предотвратить распространение инфекций – сравняли с землей с помощью мощных огнеметных танков «Черчилль Крокодайл». Танки могли выбрасывать ревущие струи пламени на расстояние более ста метров – намного дальше, чем ручные огнеметы с бронированным прицепом на 1800 литров топлива.

Неудивительно, что Анита Ласкер-Валльфиш до сих пор живо помнит тот день. Она была в этом адском горниле вместе с горсткой других выживших еврейских оркестранток и, как и мой отец, наблюдала за работой огнеметов. В мемуарах 1996 года Анита вспоминает, как танки уничтожали бараки, и рассказывает об общении с британскими офицерами. Один такой офицер, пишет она, считал своим долгом, «поскольку заведовал складами», обеспечить Аниту и ее сестру Ренату подобающей одеждой – они теперь работали переводчицами. Мог ли это быть мой отец, ведь он отвечал за хозяйственное снабжение?

Помимо Аниты, из Освенцима в Бельзен перевели венгерскую скрипачку Лили Мате, ее соотечественницу певицу Еву Штайнер, нидерландок Флору Якобс, пианистку, и Хильде Грюнбаум, переписчицу нот и близкую подругу дирижера Альмы Розе, а также сестер-гречанок Лили и Иветт Ассаэль. Двадцать четвертого мая 1945 года, в тот самый день, когда в ход пошли огнеметы, Лили и Ева – предположительно уже после сожжения бараков – выступили на концерте Красного Креста в Бельзене. Представляется возможным и даже вероятным, что мой отец присутствовал на том концерте. К моему великому сожалению, наверняка этого уже никогда не узнать, но с тех пор, как я обнаружила близость отца к этим событиям, мною движет потребность лучше понять не только оркестранток из Освенцима и то, как и какой ценой им удалось выжить, но и то, с какими чувствами другие заключенные слушали музыку в этом аду. Как нам сегодня относиться к этой очередной попытке нацистов унизить человеческое достоинство.

1. «Мы больше не чувствовали боли»

Первого сентября 1939 года немецкие войска вошли в Польшу. Два дня спустя, в соответствии с договорами о взаимопомощи, Великобритания и Франция объявили войну Германии. В том же месяце на восточной границе Польши начал наступление Советский Союз, в августе подписавший с Германией пакт о ненападении. Произошел раздел независимой с 1918 года Польши, в результате которого около трети из трех миллионов польских евреев оказались на подконтрольных СССР территориях. Тысячи бежали на восток в попытке спастись от нацистов, многие были отправлены в трудовые лагеря в Сибири. Несмотря на то, что они столкнулись с тяжелыми условиями и антисемитизмом, Советский Союз видел в интернированных, трудившихся на лесоповалах, в шахтах и колхозах, пользу и не следовал нацистской политике преднамеренного геноцида.

Большинству из бежавших на восток польских евреев относительно повезло, они пережили войну. На более поздних ее этапах некоторым полякам удалось завербоваться в специальные подразделения, например польскую Карпатскую стрелковую бригаду, и продолжить борьбу с немцами в Северной Африке. Другие поляки в изгнании внесли существенный вклад в военные усилия союзников, на протяжении всей войны сражаясь на суше, на море и в воздухе на самых разных театрах военных действий.

Так, подробно задокументировано участие 145 польских летчиков под британским командованием в Битве за Британию в 1940 году.

Остальным польским евреям, находившимся под властью нацистов, угрожала смертельная опасность. Истребление евреев, еще не ставшее официальной целью немецкого командования, началось сразу же, как только гитлеровские войска пересекли польскую границу. Оперативные подразделения СС рыскали по только что захваченным польским городам, устраивая коллективные казни, совершая беспорядочные убийства и поджигая принадлежащие евреям магазины и заведения.

Хаотичные нападения быстро переросли в систематические массовые убийства. К концу 1941 года, после вторжения гитлеровской армии в Советский Союз, карательные отряды нацистов уничтожили десятки тысяч евреев в восточной Польше, Латвии и Литве. Часто на фоне укорененного антисемитизма им помогали местные.

Нацисты распространили существующую в Германии систему концентрационных лагерей на завоеванные восточные территории. Там в ожидании отправки в газовые камеры содержались евреи, а также те, кого Третий рейх считал врагами и преследовал по всей оккупированной Европе, – от цыган и коммунистов до националистов и гомосексуалов.

Аушвиц – немецкое название Освенцима, одного из старейших польских городов, в котором проживало множество еврейских семей, – стал центром разросшейся сети концлагерей. По мере того как Холокост набирал обороты, организованный в мае 1940 года Освенцим постепенно превратился в целый комплекс фабрик и лагерей смерти. Он располагался в Верхней Силезии, недавно вошедшей в состав Германии области на юге Польши, в месте слияния Вислы и Солы.

Расположение Освенцима идеально подходило для целей нацистов: он находился на пересечении крупных автомобильных и железных дорог, что облегчало транспортировку большого количества людей из многочисленных пунктов по всей Европе. При этом, несмотря на связи с крупными городами генерал-губернаторства и близость к бывшим Австрии и Чехословакии, лагерь был в определенной степени изолирован от внешнего мира.

К августу 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер основал небольшой концентрационный лагерь недалеко от центра Освенцима, на месте бывших казарм австро-венгерской армии, рядом с заброшенной табачной фабрикой. Этот первый лагерь, Аушвиц I, впоследствии оставался ядром и административным центром разросшегося комплекса, а ворота с надписью Arbeit macht frei («Труд освобождает») стали главным символом Холокоста.

Три офицера СС в Освенциме (слева направо): Рихард Бер (комендант Освенцима), Йозеф Менгеле и Рудольф Хёсс (бывший комендант)

У первого коменданта Аушвица I, сорокалетнего офицера СС Рудольфа Хёсса, уже был опыт: он работал в первом концентрационном лагере нацистов Дахау под Мюнхеном, а затем в Заксенхаузене, который возглавлял с 1938 года до перевода в Освенцим весной 1940-го. Официально его назначили комендантом 4 мая. В Освенциме Хёсс, его жена Хедвиг и их пятеро детей жили в комфортабельном двухэтажном доме с прислугой из числа заключенных и ухоженным садом, откуда был виден первый крематорий.

Первые два года Освенцим не функционировал как концентрационный лагерь для евреев. Изначально в нем содержались в основном политические заключенные – мужчины и преступники со всей территории Рейха, включая Австрию, Чехословакию и аннексированные районы западной Польши. Наплыв заключенных увеличивался, и Хёсс оперативно санкционировал создание Аушвица II, или Аушвица-Биркенау, в трех километрах от первоначального лагеря. Чтобы расчистить место для строительства, нацисты уничтожили Бжезинку и несколько близлежащих деревушек, выселив поляков и евреев, которые всё еще там жили.

Биркенау, получивший название в честь окрестных березовых рощ, официально ввели в эксплуатацию к зиме 1941/42 года, несмотря на то, что строительные работы были далеки от завершения. Здесь размещались основные крематории и так называемые «газовые камеры» – замаскированные под душевые помещения, которые на планах лагеря указывались как морги. К тому времени нацистам уже не нужно было полагаться на медленные и громоздкие мобильные газовые установки – они усовершенствовали метод быстрого массового уничтожения людей, преимущественно евреев, с помощью «Циклона Б», пестицида на основе цианида.

До 1942 года в первых лагерях Освенцима содержались только мужчины. Первые женщины стали прибывать в апреле 1942-го, включая матерей с детьми, которых сразу же отправляли на умерщвление газом. Оставшихся в живых распределяли на принудительные работы, в основном в отряды по сносу зданий – расчищать площади для расширения лагеря, без карантина и «отбора». Отбором нацисты называли систему разделения прибывших на тех, кто считался пригодным для работы, и тех, кто немедленно уничтожался в газовых камерах.

Вскоре в комплексе появились многочисленные подлагеря – некоторые в нескольких минутах ходьбы от главной железнодорожной станции Освенцима. Многих заключенных подлагерей как рабов «продавали» на предприятия немецкой промышленности, обслуживавшие нужды фронта. Самым крупным из сорока заводов Освенцима, где использовался рабский труд, был завод по производству синтетического каучука Buna Werke в Моновице – концентрационном лагере, основанном в октябре 1942 года и известном как Аушвиц III. Завод Buna Werke принадлежал химическому конгломерату IG Farben, и, несмотря на тяжелейшие условия, работа на этом и других предприятиях спасала заключенных, способных выдерживать такой режим, от уничтожения в газовых камерах.

К концу 1942 года Освенцим стал крупнейшим из всех нацистских лагерей смерти. Немцы объявили территорию общей площадью около 40 квадратных километров «зоной интересов» лагеря. Летом 1941 года Гиммлер сообщил Хёссу, что Освенцим был выбран в качестве ключевого центра массового уничтожения евреев. К январю следующего года небольшая группа высокопоставленных нацистских чиновников, в состав которой входил отвечавший за «еврейский вопрос» оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман, подготовила план его так называемого «окончательного решения».

Участники группы встретились на роскошной вилле на берегу озера под Берлином и постановили, что оставшиеся в Европе евреи впредь не смогут эмигрировать; они подлежат истреблению. Совещание на вилле у Ванзее проходило под председательством тридцатисемилетнего Рейнхарда Гейдриха – он воспользовался возможностью взять под контроль систематическое уничтожение евреев, пришедшее на смену хаотичным расправам.

«Окончательное решение» было одним из столпов мировоззрения и политическим манифестом Гитлера. Менее чем за день было достигнуто соглашение о судьбе всего еврейского населения Европы, которое, по оценкам Гейдриха, составляло около одиннадцати миллионов человек, – даже страны, не оккупированные Германией, например Великобритания, а также нейтральные государства, включая Швейцарию, Ирландию, Швецию, Испанию, Португалию и европейскую Турцию, будут освобождены или очищены от евреев и станут judenfrei, или judenrein. Воплощение «окончательного решения» и, соответственно, надзор за лагерями поручили Генриху Гиммлеру.

Здесь в эту жуткую историю вступают женский и мужские оркестры Освенцима. Даже когда нацисты задались целью стереть евреев с лица земли, заключенные пытались сохранить еврейскую культуру. Музыка была неотъемлемой частью жизни почти во всех лагерях, пусть и в извращенной форме – она больше не доставляла удовольствие, но использовалась как еще один метод пыток.

Хотя в оркестрах Освенцима играли и неевреи, евреи составляли по меньшей мере половину всех оркестрантов. Нацисты внимательно следили за поддержанием хрупкого равновесия. Баланс мог легко сместиться, отчасти по той простой причине, что евреи были самой многочисленной группой заключенных. Однако это также говорит о значении музыки для многих евреев из самых разных слоев общества – от уличных исполнителей, не имевших практически никакого образования, до профессиональных музыкантов, – где бы они ни жили. Музыка с давних времен сопровождала молитвы в синагогах, в Средние века среди еврейского населения Восточной Европы, Греции и Балкан зародился клезмер, который иногда называют идишем без слов. Он чаще всего звучал на торжествах, свадьбах или бар-мицвах. Богатая клезмерская традиция произрастает в том числе из канторского пения, хасидских напевов и еврейского театра на идише. В лагерях музыка, на протяжении столетий утверждавшая человечность, использовалась, чтобы эту человечность растоптать.

Оркестры Освенцима обнажили гротескное противоречие в основе «окончательного решения» – неспособность нацистов решить, подлежат ли евреи уничтожению как низшая из «низших рас» или потому, что правят миром посредством злодейского заговора. Дирижер-еврей служил красноречивым напоминанием об этом противоречии.

В феврале 1942 года, через несколько недель после Ванзейской конференции, в Аушвиц I прибыли первые эшелоны с евреями. Несчастных сразу умертвили газом, а тела сожгли в старом крематории рядом с главным лагерем – бункер скрывался под поросшим травой курганом буквально в двух шагах от просторного дома и сада коменданта. В марте убийства перенесли в соседний Биркенау, где в спешном порядке готовилась несравнимо более масштабная операция по уничтожению узников.

Первое время в качестве замаскированных газовых камер использовались две скрытые в небольшой роще фермерские постройки – так называемые «красный» и «белый домики». Трупы отравленных газом выносили и хоронили в общих могилах. Заключенных, участвовавших в захоронениях, – как правило, молодых здоровых евреев, – после отводили в санчасть, где убивали инъекцией фенола[16]. Через несколько месяцев в Биркенау началось строительство четырех больших помещений, спроектированных специально для умерщвления людей газом, с прилежащими крематориями. Эти сооружения позволили нацистам убивать в промышленных масштабах, оставляя от людей только пепел.

Когда в 1942 году в Освенцим стали прибывать не только мужчины, но и женщины, возникла необходимость в отдельном женском лагере. Двадцать шестого марта из женского лагеря Равенсбрюк, к северу от Берлина, отправился первый массовый транспорт из 999 заключенных для создания нового женского лагеря в Биркенау. Группа из Равенсбрюка не была еврейской – ее составляли немки, которых нацисты классифицировали как асоциальных элементов или преступниц, и политические заключенные. Им было поручено осуществлять надзор за еврейками, которые теперь стекались в Освенцим, несмотря на то что лагерь еще не был готов их принять.

В тот же день, 26 марта 1942 года, в Освенцим прибыл первый зарегистрированный массовый женский транспорт из Словакии. Большинство из 997[17] молодых евреек под угрозой расправы депортировало из их деревень нацистское марионеточное правительство. Женщины не имели ни малейшего представления о том, что их ждет, – только что их отправляют на общественные работы, а если они не подчинятся, пострадают пока что оставшиеся дома родители.

Первую группу в течение нескольких дней – по мере того как прибывали всё новые и новые женщины – держали в транзитном лагере в словацком городе Попрад, затем несчастных поместили в тесные вагоны для скота, где им предстояло провести целые сутки. В каждом таком вагоне в Освенцим ехало около восьмидесяти растерянных женщин. У них не было даже туалета – только ведро. Через день из Братиславы прибыл еще один переполненный эшелон, доставивший в лагерь чуть меньше тысячи женщин. С тех пор количество эшелонов с заключенными-женщинами стремительно росло.

До июля 1942 года в первые женские конвои отправляли только тех, кто мог работать, молодых и здоровых женщин до сорока пяти лет – дополнительной выбраковки и уничтожения слабых и пожилых по прибытии не проводилось. Одной из евреек, прибывших в Освенцим во втором словацком конвое, была Хелен «Циппи» Шпитцер. В свои почти двадцать четыре Хелен была смелой и предприимчивой, настоящим бойцом – ей предстояло примерить разные роли, чтобы встроиться в лагерную иерархию, а в конце концов попасть и в женский оркестр Биркенау. Пятьдесят шесть лет спустя, в 2000 году, Циппи, как она любила себя называть[18], вспоминала об унижениях и испытаниях того холодного мартовского дня 1942-го. Поездка, по ее словам, была «не слишком приятной», а когда прибывшие сошли на станции в Освенциме, с ними обходились «грубо… необъяснимо грубо»[19].

Группу Шпитцер привезли в открытое поле на окраине Освенцима, где охранники выстроили измученных, голодных женщин в шеренги по пять и повели к воротам главного лагеря. Они прошли под чугунным лозунгом Arbeit macht frei, но Циппи в глаза бросились знаки «Стоять!» и несколько других предупреждающих знаков, а также маленькая белая табличка, на которой черными буквами было написано всего одно слово – Konzentrationslager, так что Циппи поняла, где находится, «как только вошла в ворота»[20].

Женщин заставляли раздеваться и принимать ледяной душ, после чего – отчасти из соображений гигиены – сбривали все волосы, включая лобковые. Так предполагалось остановить распространение вшей, однако сама процедура, которую часто осуществляли санитары-мужчины, была крайне унизительной. Узниц подвергали дезинфекции и регистрировали, а спустя несколько дней набивали личный номер. Освенцим был единственным нацистским лагерем, где заключенным наносили на предплечье эти постоянные метки – еще одна часть процесса дегуманизации, попытка свести человека к набору цифр.

В 1946 году в первом интервью, данном сразу после войны, Циппи эмоционально описала, как ее и других женщин «осматривали, будто скот. Всё происходило как на выставке скота. Нас поворачивали то вправо, то влево… <…> мы были обнажены… <…> Нас осматривал эсэсовец, доктор Бодман… <…> лагерный врач»[21].

На вопрос, больно ли было набивать номер, она ответила: «Мы больше не чувствовали боли… обрить женщине голову… эта трансформация причинила гораздо больше боли, так что мы больше ничего не чувствовали. Мы словно… окаменели?»[22]

В номере Циппи – 2286 – было всего четыре цифры. Это сигнализировало о ее принадлежности к «привилегированным» заключенным и оставляло бо́льшие шансы выжить. В интервью, которые она давала на протяжении многих лет, Циппи, в отличие от других молодых словачек, никогда не рассказывала, как ей засовывали руку во влагалище, проверить, не пронесла ли она драгоценности. Тем, кто подвергся подобному насилию, в том числе в подростковом возрасте – все девушки в первых эшелонах из Словакии были незамужними, – до конца жизни было трудно подобрать слова, чтобы выразить пережитую боль. Некоторые вспоминали капли крови на снегу – возможно, результат грубого обращения или отсутствия гигиенических прокладок[23]. Циппи всегда было проще говорить о работе, которую она выполняла в лагере, чем о своих переживаниях.

В конце концов женщинам выдали мужскую форму, снятую с убитых советских военнопленных. Она была плохо подогнана, заляпана кровью и кишела вшами. Белье не выдавалось, и лишь немногим удалось раздобыть пару подходящей по размеру обуви. Поскольку узницам приходилось ходить по грязным, обледенелым и каменистым дорогам, обувь была вопросом жизни и смерти. Тем, у кого обуви не было, приходилось ходить босиком. Это было чревато порезами, попаданием в раны инфекций и обморожениями, что увеличивало риск отправки в газовые камеры как непригодных к работе. В результате обувь стала валютой, едва ли не более ценной, чем хлеб, и ее часто воровали.

Неизвестно, как Циппи удалось сохранить крепкие кожаные походные ботинки с металлическими застежками, в которых она прибыла в лагерь, но одно это свидетельствует о ее решимости выжить. Когда спустя годы ее как-то спросили об этих ботинках, она объяснила: «Всякий раз, когда они были на мне, кто-нибудь хотел их отобрать, особенно немки, они останавливали меня и хотели снять с меня ботинки: те выглядели добротными. Но они всем оказывались малы. У меня маленькая нога… <…> и никому из немок не повезло. Поэтому ботинки остались при мне»[24].

Циппи распределили на тяжелые работы – в отряд по расчистке лагеря и прилегающих территорий. Ей приходилось разбирать на кирпичи развалины домов и хозяйственных построек для строительства нового, более крупного лагеря. В первые несколько недель Циппи получила болезненную травму спины: на нее рухнула дымовая труба.

В отчаянной попытке найти менее опасную работу она рискнула обратиться к старосте женского лагеря, немецкой коммунистке Еве Вайгль, и попросила о переводе в другой отряд. Циппи хорошо говорила по-немецки и объяснила Вайгль, что квалифицирована как художник-оформитель, что для женщины в те годы было редкостью. Через несколько дней Циппи получила новую работу, под крышей.

Циппи – бесценная свидетельница Освенцима, она провела в лагере больше трех лет и сумела выжить. В ее истории открывается вся дикость нацистской системы. В интервью она часто говорила о везении. Парадоксальным образом ей повезло прибыть в лагерь достаточно рано, чтобы увидеть царивший там хаос и доказать надзирательницам, что в ее силах навести хоть какой-то порядок. Циппи выросла в Братиславе, в хорошей еврейской семье среднего достатка, свободно говорила по-немецки, по-словацки и по-венгерски и немного знала французский. Талант к языкам позволил ей заучить полезные фразы на польском, идише и русском, а также усвоить лагерный жаргон, который вскоре стал преобладать в Освенциме.

Хелен также получила базовое музыкальное образование. Она играла на фортепиано и мандолине, и с учреждением женского оркестра это повысило ее шансы выжить. Безусловно, несгибаемый характер и задатки лидера также сыграли роль, но именно редкая для женщины специальность художника-оформителя – четырехлетний курс включал обучение азам менеджмента и бухгалтерского учета – позволила Циппи перевестись из полевого рабочего отряда.

Запасы обмундирования, оставшегося от советских военнопленных, быстро иссякли, и Циппи, по ходатайству Вайгль, поручили смешивать краску, чтобы помечать одежду узниц двумя ярко-красными полосами на спине.

«Мне в руки сунули красную порошковую краску, банку скипидара и кисть. И приказали всё это смешать. Потом привели заключенных и приказали рисовать вертикальные полосы… <…> Они не хотели везти в женский лагерь маляра из мужского, а из женщин я была единственной, кто имел представление о красках»[25].

Иногда полосы нужно было рисовать на конфискованных у последних конвоев платьях, а не привычных сине-серых робах, которые часто были в дефиците. Толстые, несмываемые красные полосы позволяли безошибочно отличать заключенных, выходивших из лагеря на работы, независимо от того, была ли на них униформа[26].

Участвуя в учете заключенных, Циппи свела знакомство с капо, лагерной администрацией и охранницами, которых иногда называли «эсэсовками» (что некорректно, СС полностью состояли из мужчин). Всё в лагере контролировалось мужчинами, и даже нацистки, занимавшие высокие посты, отчитывались коменданту СС. Вскоре Циппи стала важным винтиком в системе, которая подавляла волю узников, сводя каждого к номеру.

В августе 1942 года, через пять месяцев после прибытия Циппи в Освенцим, женщин-заключенных перевели в еще недостроенный Биркенау. Поначалу ситуация была даже более хаотичной, чем в мужском лагере: в отличие от мужчин-капо (ответственных заключенных, наделенных полномочиями надзирателей), как правило прошедших элементарную военную подготовку, ни одна из женщин-капо не имела опыта поддержания дисциплины. «Они были самыми обычными домохозяйками. Нужно было раздавать еду, а они не знали, как это делать», – вспоминала Циппи в 2000 году. На самом деле распределением продовольствия обычно занимались не капо, а нижестоящие старосты блоков[27].

Примитивные недостроенные бараки секции B1a в Биркенау не справлялись с постоянно растущим притоком женщин-заключенных. В переполненных зданиях с грязными глиняными полами не было ни водопровода, ни канализации, это делало невозможным соблюдение даже самой базовой личной гигиены: умываться приходилось мутной водой, справлять нужду – в выгребные ямы, туалетной бумаги и мыла не было.

Почти сразу были зарегистрированы вспышки педикулеза и тифа. Многие женщины умерли от недоедания, непосильного физического труда и антисанитарии, в которой плодились мыши, крысы, глисты и вши. Ситуация быстро вышла из-под контроля, матрасы переведенных в Биркенау кишели паразитами, а иммунитет заключенных был ослаблен[28].

Тиф распространялся через вшей – они были повсюду: на теле, одежде и в волосах заключенных. Многие описывали, как тщетно пытались соскрести с себя этих тварей, пока те упорно расползались по телу. В августе 1942 года, в разгар вспышки тифа, нацисты устроили массовую выбраковку и отправили в газовые камеры сотни человек. Однако болезнь продолжала распространяться, и к осени каждый день в лагере умирало до двухсот женщин, большинство – от тифа.

Той осенью Циппи сама тяжело заболела тифом. «Был момент, когда я подумала, что не выживу. Людей забирали; целыми бараками грузили в машины и отправляли в крематорий. Как-то раз мне стало так плохо, что меня положили в лазарет, а весь барак было решено отравить газом. Меня единственную оставили из-за моей работы – руководство лагеря хотело, чтобы я жила, – вспоминала Циппи. – Благодаря своим навыкам я оказалась единственной из десяти тысяч, кого не тронули… Я выжила; это было чудом»[29].

Циппи связывала свои «карьерные» успехи с хорошим немецким – знание языка позволило ей обзавестись многочисленными связями. Так, ей удалось подружиться с секретаршей Марго Дрексель, и когда осенью 1942-го Циппи заболела, этой дружбы оказалось достаточно, чтобы «вся санчасть была полна решимости спасти» девушку. «Эсэсовцы хотели, чтобы я работала», – вспоминала Шпитцер[30].

Вскоре после выздоровления на Циппи была возложена административная ответственность за весь женский лагерь. «Как-то так повезло», – рассказывала она позже[31]. Одной из ее подруг-словачек, как бухгалтеру, поручили создать систему перекличек, поскольку администрация внимательно следила за численностью заключенных. Заставлять узниц часами стоять у бараков на предрассветном холоде и в сырости было крайне сложно – они не могли или не хотели стоять по стойке смирно. Одни падали в обморок, другие переходили в соседние ряды, кто-то и вовсе падал на построении замертво.

По словам Циппи, она помогла разработать систему с формами и предварительной перекличкой, которая позволила ускорить процесс: «Сократив время переклички с четырех часов до сорока минут, мы спасали жизни. Люди переходили в помещение, а не стояли на улице в холод и дождь»[32]. Циппи гордилась этим нововведением, но, возможно, преувеличивала его благотворное влияние: почти все женщины-заключенные, пережившие Освенцим, вспоминали об ужасе бесконечных перекличек на морозе.

Циппи повысили до секретаря канцелярии Биркенау. Ее жилищные условия значительно улучшились: она спала и ела в каморке за офисом. Ей также полагались мыло, полотенца, зубная щетка и паста – неслыханная роскошь для обычных заключенных, но Циппи общалась с администрацией лагеря и от нее требовалось выглядеть опрятно.

Циппи, как и еще около тридцати женщин разных национальностей, занималась обновлением картотеки, в которую заносились личные данные всех прибывших в лагерь, кого не отправили в газовую камеру. У «счастливиц» уточняли их специальность – таким образом Циппи и ее коллеги знали, какими навыками кто из заключенных обладает. К составленному реестру обращались, когда Служба труда подавала в Департамент трудоустройства запрос на определенный тип рабочей силы – для работ в лагере или отправки в качестве рабов на предприятия частных немецких компаний.

«Если им были нужны портные или портнихи, мы точно знали, как обеспечить пятьдесят портных или пятьсот дорожных рабочих», – объясняла Циппи в интервью 2000 года[33]. Иногда в реестр вносили и музыкантов, но в конце 1942-го работы для них не было. Те, кого успевали предупредить, обычно называли какую-нибудь полезную, на их взгляд, профессию, например закройщицы.

Сначала Циппи занималась административной работой вместе с Катей Зингер, словачкой, с которой подружилась по дороге в лагерь. Зингер, как и Циппи, удалось добиться распределения в канцелярию: «Катя ехала в том же вагоне для скота. По дороге в Освенцим она кричала и плакала. Я попросила ее перестать. Плакать мы все могли, а что толку»[34].

Зингер считала себя христианкой, хотя родилась в семье ассимилированных евреев. Она проигнорировала первое требование всем молодым еврейкам явиться в транзитный лагерь в Братиславе и не могла понять, почему стала жертвой облавы. В сентябре 1942-го Катя получила должность директора по производственным вопросам[35], то есть высокопоставленной лагерной служащей. Это давало право на прислугу, отдельную небольшую комнату и гардероб – условия лучше, чем у Циппи, однако работа непосредственно на нацистов позволяла и тогда, и впоследствии предъявить Кате обвинения в коллаборационизме[36]. Работа на административных должностях была серой зоной, в которой Циппи, поддерживая тесный контакт с Катей, всё же действовала гораздо успешнее. Известно, что обе девушки, когда представлялась такая возможность, спасали жизни, переводя заключенных в «более безопасные» рабочие отряды и подменяя личные номера в документах.

Однако у Кати был женатый любовник, гауптшарфюрер СС Герхард Палич, гордившийся тем, что лично казнил сотни узников у стены смерти в Освенциме. Эти отношения Катю чуть не погубили. Циппи никогда не одобряла связь с нацистом. Когда всё вскрылось, Палича наказали за осквернение расы и отправили на фронт, где он погиб в возрасте тридцати одного года[37]. Катю в 1944 году депортировали в лагерь Штуттгоф. Она выжила чудом – местная газовая камера временно вышла из строя.

В интервью 1991 года Зингер утверждала, что в 1942-м «всё только начиналось. Заключенные строили женский лагерь, и стоило лишь вызваться, чтобы получить должность»[38]. Катя рассказала об отсутствии налаженных процессов и сумбуре, с которыми они столкнулись по прибытии, и настаивала, что им с Циппи удалось упорядочить хаос и наладить базовые административные процессы в женском лагере. По ее словам, нацисты были довольны результатами, но это также «спасло жизни многих женщин»[39]:

Каждый день все блоковые (так называли заключенных, отвечавших за раздачу еды, перекличку и выбраковку в блоках) подавали отчет в административно-хозяйственное управление. Затем управление СС передавало нам отчеты из санчасти и обо всех откомандированных [тех, кто работал вне лагеря]. Мы составляли списки, в которых указывали число женщин на каждом участке.

Я передавала Циппи всю отчетность: сколько женщин в лазарете, сколько в здании для персонала, скольких отравили газом. Точность была важна: если по документам в лагере числилось шесть тысяч женщин, ровно столько их и должно было оказаться на предварительной перекличке. Утром на перекличке блокфюрер СС еще раз сверял цифры.

Личные номера в Освенциме не повторялись. В лагерной книге учета они записывались подряд. Когда заключенный умирал, его номер и имя вычеркивались. В новой книге мы завели отдельные колонки для всего: отмечали, кто болен, кто умер, кто в каком блоке живет, сколько в каждом блоке больных и здоровых, отправленных на сельскохозяйственные работы, в администрацию или на фабрики.

Благодаря такой организации учета мы спасли жизни многим женщинам. Циппи фиксировала номера умерших. Когда проводили отбор, я вписывала эти «мертвые номера» в список вместо живых. Если нацисты собирались отправить в газовую камеру пятьсот человек, на самом деле отправлялось только сто. Остальные были «мертвыми номерами»… Охране нужен был только контрольный список, они не пересчитывали людей в грузовике. Никто так и не узнал, как мы это провернули[40].

Каждый вечер Циппи или Кате приходилось передавать собранные сведения о заключенных женского лагеря одной из старших охранниц, которая, по их словам, никогда за ними не перепроверяла. Подтасовывая статистику и отправляя некоторых узниц на менее опасные работы внутри лагеря вместо полевых рабочих отрядов, девушки рисковали жизнью. Катя вспоминала, что «Циппи следила за нумерацией и татуировками с личными номерами. Если с инспекцией приезжал кто-то из высшего руководства СС, она демонстрировала им макет лагеря, который сделала сама, и бесконечные страницы учетной книги. В лагерь они никогда не заходили»[41].

Зингер сама толком не понимала, как фальсификации сходили им с рук: «Так уж устроены немцы. Если они получали приказ, то должны были его выполнять. Был приказ считать утром и вечером». Катя и Циппи, как могли, пытались обмануть систему, но позже Циппи замечала: «Как уложить такую систему в голове? Да никак»[42].

К концу 1942 года обе женщины оказались довольно высоко в лагерной иерархии и пользовались редкой привилегией – они могли относительно свободно передвигаться по территории. Однако, в отличие от Кати, связавшейся с нацистом, Циппи инстинктивно осознавала основное правило выживания – не бросаться в глаза. Ей было разрешено курить и даже совершать небольшие вылазки за пределы лагеря, но Циппи внимательно следила, чтобы никому не показалось, будто она своими привилегиями злоупотребляет. Когда однажды ей предложили наручные часы – большую ценность, «своеобразный знак отличия»[43], – девушка отказалась. Она также, в отличие от большинства капо и командиров отрядов, никогда не носила опознавательную повязку, чтобы показать, что работает в администрации лагеря.

Безусловно, Циппи была на хорошем счету у охранниц, которым удавалось поддерживать порядок, лишь прибегая к жестокости; это гарантировало ей некоторую защищенность. Однако в последующие месяцы лавировать становилось всё сложнее: нестабильность, вызванная резким и неуклонным ростом числа заключенных, нарастала, и иерархия лагерного персонала радикально изменилась.

Оглядываясь на этот чрезвычайно опасный и нестабильный период, Циппи с презрением отзывалась о бывшей подруге. Она считала, что, вступив в связь с Паличем, Катя нарушила границы допустимого: «Она повела себя очень глупо. Он был массовым убийцей. После этого наши отношения испортились», – вспоминала Циппи в 2000 году[44].

В марте 1942-го, когда Циппи прибыла в Освенцим, на должность начальника женского лагеря впервые назначили женщину. Сорокадвухлетняя Йоханна Лангефельд, бывшая учительница и мать-одиночка, ранее работала в женских концентрационных лагерях Лихтенбург и Равенсбрюк. В Освенцим ее перевели специально для надзора за отправкой новых женских эшелонов из Аушвица I в Биркенау или Аушвиц II. Лангефельд связывали давние рабочие отношения с Генрихом Гиммлером, который считал ее надежной и жесткой, однако руководство Освенцимом-Биркенау, несмотря на долгожданное повышение, оказалось ей не по силам.

Главный комендант лагеря Рудольф Хёсс, вполне в духе патриархальной нацистской идеологии, пренебрежительно относился к женщинам-надзирательницам. В мемуарах 1947 года он писал:

Фрау Лангефельд была абсолютно не способна справиться с ситуацией, при этом отказывалась выполнять какие бы то ни было указания начальника охраны. Не проходило и дня без расхождений в подсчетах заключенных. Надзирательницы в суматохе бегали туда-сюда, как перепуганные курицы…[45]

Лангефельд руководила женским лагерем в Освенциме всего четыре месяца, когда Хёссу стало ясно, что она не справляется. Хёсс считал, что Лангефельд «разбаловали» условия в Равенсбрюке. Тем же летом он по собственной инициативе попытался передать женский лагерь под общую юрисдикцию начальника охраны из числа мужчин.

Когда 18 июля 1942 года Гиммлер приехал инспектировать Освенцим, Лангефельд попыталась убедить его отменить распоряжение Хёсса. Гиммлер считал, что женским лагерем должна командовать женщина, вероятно полагая, что это обеспечит разделение полов и поможет поддерживать порядок, поэтому решил оставить управление за Лангефельд, добавив, что впредь ни один эсэсовец не должен входить на территорию женского лагеря.

Казалось, что Хёсс проиграл борьбу за власть. Однако в конце июля 1942 года Лангефельд повредила мениск, и ей потребовалось лечь на операцию в санаторий СС Хоэнлихен под Равенсбрюком. Во время ее отсутствия 7 октября 1942 года в Освенцим пришла новая, более молодая и жесткая начальница охраны.

Репутацию безжалостной охранницы Мария Мандель приобрела еще в Равенсбрюке, где заключенные прозвали её Зверюгой. Во внушительном исследовании «Хроника Освенцима» Данута Чех отмечает, что Лангефельд понизили в должности всего через шесть месяцев после жестокой расправы нацистских тюремщиков (в основном уголовников и проституированных женщин) над французскими еврейками в подлагере в Будах. Пятого октября 1942 года там было убито девяносто узниц. Несмотря на то что подлагерь не входил в сферу прямой ответственности Лангефельд, зверские убийства – охранники использовали дубинки, тесаки, приклады и даже выбрасывали некоторых жертв из окон – подогрели глубоко укоренившийся страх нацистов, что перенаселенность лагерей может привести к полному хаосу. Из-за слабости и нерешительности Лангефельд в вопросах управления – Хёсс и другие старшие офицеры СС считали Йоханну недостаточно жестокой[46] – бунт казался лишь более вероятным. В среде заключенных было хорошо известно, что Лангефельд, хотя и не любила евреев, относилась к узникам более гуманно, чем Мандель.

Мандель родилась в 1912 году и выросла в австрийской деревне Мюнцкирхен, она была младшим ребенком сапожника и домохозяйки. Как и большинство местных детей, в четырнадцать Мария окончила школу, но у семьи было достаточно денег, чтобы дочь еще три года могла посещать католическую школу-интернат. В программу обучения входили шитье, секретарское дело, физкультура, театр и музыка. Сьюзен Эйшейд в биографии Мандель пишет, что «почти наверняка она научилась играть там на пианино»[47], и именно оттуда, по ее мнению, проистекала любовь Марии к музыке. В позднем подростковом возрасте Мандель покинула Мюнцкирхен и отправилась в Швейцарию, где жила ее сестра с мужем. Там Мария нашла работу поварихи-домработницы. Через два года она вернулась домой, чтобы ухаживать за больной матерью. В годы депрессии она не смогла найти в Мюнцкирхене ничего лучше, чем работа горничной в местном трактире.

В 1937 году, в возрасте двадцати пяти лет, Мандель устроилась в местное почтовое отделение. У нее завязались серьезные отношения с молодым человеком из Мюнцкирхена. Не так много известно о том, почему эти отношения разладились, однако случилось это примерно в то же время, когда в марте 1938 года немецкие войска вошли в Австрию и произошел аншлюс. Марию уволили, вероятно из-за того, что работа на почте оценивалась теперь как стратегически важная и требовала членства в НСДАП, которого у Мандель еще не было. Она была вынуждена искать новую работу и в конце концов устроилась в один из концентрационных лагерей, которых становилось всё больше и больше. Должность надзирательницы сулила более высокую зарплату и позволила бы Марии снова съехать от родителей.

В 1938 году ее приняли на работу в концентрационный лагерь Лихтенбург в Саксонии. Лихтенбург недавно переоборудовали в женскую тюрьму. Мандель пошла туда добровольно и, возможно, даже верила заявлениям нацистской пропаганды, что такие лагеря создаются для перевоспитания социально опасных элементов. На судебном процессе в 1947 году она утверждала, что отправилась в Лихтенберг только потому, что там хорошо платили и она могла заработать больше, чем если бы пошла работать медсестрой (такой вариант Мандель тоже рассматривала).

Лагерь Лихтенбург размещался в замке, и именно здесь Мандель впервые проявила крайнюю жестокость, отличавшую ее от других надзирательниц. Одна из бывших заключенных Лихтенберга, Лина Хааг, писала о том, как Мандель «била узниц кнутом до тех пор, пока не могла больше продолжать»[48].

В 1939 году Лихтенбург закрыли, и Мандель перевели в Равенсбрюк, новый женский лагерь в пятидесяти милях к северу от Берлина. Там она вновь быстро снискала репутацию монстра благодаря спонтанным вспышкам гнева. Одним из «нарушений», которые, казалось, гарантированно провоцировали ее во время перекличек, были кудрявые волосы. В Равенсбрюке Мандель размеренно прохаживалась вдоль рядов заключенных, высматривая кудри. Если она замечала хоть один локон, выбившийся из-под косынки, «виновную» ожидали побои и порка. Кроме того, узницу обривали налысо еще до того, как это стало общим правилом для всех заключенных. Чем отчаяннее Мандель порола, тем выше поднималась по служебной лестнице. В Равенсбрюке она официально вступила в НСДАП, а в апреле 1940 года ее назначили главной надзирательницей, второй по старшинству после Лангефельд.

В показаниях Мандель утверждала, что не хотела, чтобы ее переводили в Аушвиц-Биркенау, поскольку до нее доходили слухи об ужасных условиях жизни там. Она настаивала, что поначалу отказывалась ехать в Освенцим. Однако высокопоставленный офицер СС Освальд Поль якобы пригрозил, что она будет наказана, если не согласится.

По собственному признанию, Мандель была потрясена, когда впервые увидела Биркенау в октябре 1942 года. Повсюду лежали больные женщины, некоторые из них молили о смерти. Прямо на перроне догнивали тела убитых в Будах. Лагерь пронизывал смрад смерти, смешанным с запахом немытых тел и испражнений.

Антонина Козубек, польская заключенная, переведенная из Равенсбрюка вместе с Мандель, в 1946 году вспоминала схожую картину:

Условия были невыносимыми, я отказывалась верить, что такое возможно, особенно потому, что в Равенсбрюке привыкла к чистоте. Я не верила глазам – ужасные условия! В тесном помещении томилось около семи тысяч женщин в состоянии такого истощения и апатии, что им было очевидно наплевать на собственную жизнь. Весь лагерь представлял собой огромную выгребную яму.

Сточных труб не было, и приходилось ходить по колено в глине, увязнув в земле, мы едва могли освободиться. В блоках на полу не было никакого настила, они постоянно были мокрыми и грязными, чувствовалась катастрофическая нехватка воды. Вдоль бараков и везде на территории лагеря лежали трупы[49].

Тюремного врача Эллу Лингенс-Райнер, австрийку нееврейского происхождения, арестовали в октябре 1942 года за предоставление убежища евреям после аншлюса. В мемуарах она писала о «ходячих скелетах», которых увидела в Биркенау, когда прибыла туда через четыре месяца после ареста, «завернутых в грязные и рваные полосатые робы». Райнер, которой разрешили работать в лазарете, описывала канавы вдоль главной улицы лагеря, полные грязи, пустых мисок и остатков пищи. Те же канавы использовались заключенными как туалет. Райнер также вспоминала отчаянную борьбу за капли воды, чтобы попить или помыться[50].

Женщины приходили с ведрами, кружками и бутылками, кричали и толкались, чтобы набрать воды. В результате вода не попадала в сточные канавы, и канализационная система забивалась. Время от времени кто-нибудь из старост приходил и разгонял женщин палкой. Всё это было невероятно жестоко, но осудить ни женщин, которые пинали друг друга, ни «стражей» уборной было нельзя. Ужасно остаться без воды; нельзя забирать у людей всю воду, пока в канавах скапливаются фекалии[51].

К моменту перевода Мандель в Биркенау для надзирательниц еще не было создано никаких условий. Пока здание общежития, расположенного за периметром нового женского лагеря (примерно в трех километрах) достраивалось, многим из них пришлось жить на верхних этажах канцелярии. Некоторые молодые надзирательницы впервые оказались вдали от дома, и поддержка старших коллег вызывала у них почти семейные чувства. В распоряжении Мандель и нескольких других надзирательниц рангом повыше были собственные, более просторные комнаты. Однако через несколько месяцев после прибытия в Освенцим Мария перебралась в частную виллу неподалеку, где жила с большим комфортом и даже принимала друзей и родственников. Во время суда свидетели рассказывали об «оргиях на богато обставленной вилле Мандель [sic] вблизи Аушвица – особенно разнузданными они становились после «хороших» казней, когда Мандель избивала женщин руками, ногами и плетью, прежде чем отправить их на смерть»[52]. «Хорошая казнь» в понимании надзирательницы была особенно жуткой и кровавой, поскольку насилие, пытки и сексуальная распущенность, похоже, подпитывали друг друга.

Мандель и другим охранницам внушили, что страх и насилие – единственный способ добиться послушания в Биркенау. В то же время, как и во всех нацистских концлагерях, охрана понимала, что для поддержания дисциплины необходимо укреплять лояльность капо – важнейшего инструмента контроля над постоянно прибывающими заключенными. Отношения между капо и надзирательницами – один из самых непредсказуемых аспектов лагерной жизни. Расположение охраны часто зависело от подношений – подарками, как правило, становились вещи, изъятые у прибывающих заключенных. Добиться привилегий, например освобождения от полевых работ, можно было в обмен на обеспечение порядка в отряде. Иногда капо получали приказ украсть что-нибудь для надзирательниц, чтобы в случае поимки последние могли избежать наказания[53].

Выживший в Освенциме итальянский поэт Примо Леви в сборнике эссе о лагерях смерти «Канувшие и спасенные» размышлял, что одним из величайших преступлений нацистов было то, что они заставляли одних узников охранять других. Капо и прочие функционеры из числа заключенных были лишены свободы воли, однако верно и то, что система вполне могла бы рухнуть, не принуждай они товарищей к повиновению в обмен на послабления и привилегии для себя.