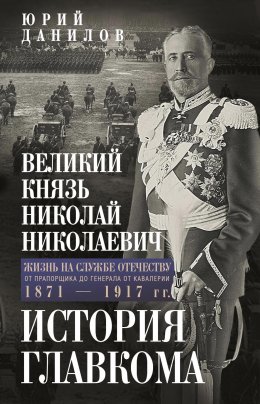

Читать онлайн Великий князь Николай Николаевич. Жизнь на службе Отечеству. История главкома

- Автор: Юрий Данилов

- Жанр: Популярно об истории

© «Центрполиграф», 2025

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025

Вместо предисловия

Великий князь Николай Николаевич! Кто не слышал об этом имени? Кто не судил о его деятельности, иногда вкривь и вкось! Первый русский Верховный главнокомандующий в период участия России в мировой войне, лицо, стоявшее во главе огромной пятимиллионной армии; человек, имевший на своей ответственности задачу защиты огромного государства, составлявшего 1/6 часть всей суши земного шара. Через ряды этой армии за время командования ею великим князем прошли, по крайней мере, еще столько же миллионов людей, собранных со всех концов России.

Подчиненную ему армию он умел вести к великим победам; ее достоинство он сумел сохранить и в период тяжких неудач.

Окончательное суждение о нем принадлежит, конечно, истории, для выводов которой мы все еще очень близки к событиям. Но на нашей обязанности и ответственности лежит сбор и сохранение обо всех исторических лицах современной нам эпохи подробностей их жизни и деятельности, так как только в этом случае образ и значение этих лиц могут быть впоследствии воспроизведены с наибольшей точностью и беспристрастностью.

По внутреннему смыслу всех русских законов высшее начальствование над всеми сухопутными и морскими силами, предназначенными для военных действий, могло вверяться особому Верховному главнокомандующему только в том случае, если царствовавший император не выразит желания принять на себя предводительствование войсками лично.

Отсюда и самое название «Верховный главнокомандующий», под которым надлежало понимать лицо, облеченное в отношении командования армиями особым доверием носителя верховной власти. В силу этого доверия никакое правительственное учреждение или лицо в империи не могло ему давать никаких предписаний, как равно не могло и требовать от него отчетов.

Таковы были основные указания русского «Положения о полевом управлении войск в военное время». Они строго отвечали существовавшему до войны монархическому строю Российского государства. Предполагалось, что в случае большой войны, угрожавшей существованию или достоинству Русского государства, русский царь станет во главе своих вооруженных сил и тем объединит для предстоящей борьбы силы и средства всей страны.

Однако царствовавший в 1914 г. император Николай II не обладал данными, необходимыми для крупного военачальника. По-видимому, он отдавал себе сам в этом отчет, хотя в соответствии со своим характером и из-за опасения причинить ущерб своему положению оставлял вопрос о верховном командовании в случае войны с Центральными державами в недостаточно определенном положении. Кроме отсутствия необходимых теоретических знаний и твердой воли император Николай II должен был считаться также и с отсутствием у него личного опыта в предводительствовании хотя бы в мирное время крупными вооруженными силами. Произошло это из-за раннего вступления на престол по смерти своего отца императора Александра III. Не мог он также внутренне, перед самим собой, не сознавать, что личный авторитет его был в известной части русского общества поколеблен роковой внутренней политикой его царствования, неудачей в Русско-японской войне и революционными переживаниями страны 1905 г., поставившими очень остро вопрос о переходе страны к конституционному строю и о дополнительном наделении крестьянского населения землей.

Тем не менее масштаб возникшей войны требовал в монархическом государстве самого ближайшего участия в ней хотя бы членов императорского дома. Таковое же могло полнее всего выразиться в назначении государем себе заместителя в действующей армии по должности Верховного в лице одного из старших по возрасту и наиболее близких армии великих князей.

За подобное решение была и традиция предшествовавшей Русско-турецкой войны 1877 г., в которой главнокомандующими на Европейском и Азиатском театрах войны являлись, как известно, старшие по возрасту и авторитету великие князья императора Александра II.

При вопросе, поставленном именно так, в разгоравшейся войне 1914 г. не могло быть иного кандидата на пост Верховного главнокомандующего, кроме великого князя Николая Николаевича. Несомненно, что среди всех членов царствовавшего дома он был наиболее крупной, яркой и своеобразной личностью и что поэтому он и являлся наиболее достойным представителем дома Романовых в тяжелый период мировой войны.

Эти данные, выделявшие великого князя Николая Николаевича из среды остальных членов императорской фамилии, одновременно служили предметом личной к нему зависти и ревности одних, преклонения и почитания других, в особенности принимая во внимание его высокое положение в армии.

Однажды мне пришлось быть свидетелем одной небольшой, но очень характерной сценки:

«Зачем Вы, Ваше Высочество, будучи простужены, вздумали выехать на Крещенский парад при 15-градусном морозе», – отечески выговаривал мой приятель-воспитатель одному из великих князей, который по степени родства стоял много ближе к царствовавшему императору, чем великий князь Николай Николаевич.

«Не мог же я заявить о своем нездоровье, когда меня пригласил ехать с собой такая великая персона, как Николай Николаевич», – ответил спрошенный.

Великокняжеская молодежь называла его Грозным Дядей, выражая этими словами не столько боязнь его подчас резкого и жестокого слова, сколько чувство почитания и сознания его превосходства. Это поклонение особенно ясно подчеркивалось в Ставке во время наездов туда членов императорского дома, державшихся всегда в отношении великого князя с некоторым чувством подобострастия.

Великий князь Николай Николаевич поражал всех впервые его видевших прежде всего своей выдающейся царственной внешностью, которая производила незабываемое впечатление. Чрезвычайно высокого роста, стройный и гибкий, как стебель, с длинными конечностями и горделиво поставленной головой, он резко выделялся над окружавшей его толпой, как бы значительна она ни была. Тонкие, точно выгравированные, черты его открытого и благородного лица, обрамленного небольшой седеющей бородкой клином, с остро пронизывающим взглядом его глаз дополняли его характерную фигуру. Порывистые же движения и нервная, но всегда глубоко искренняя речь зачаровывали собеседника, который легко подпадал под влияние его слов.

Во всем его всегда благородном и решительном облике были сконцентрированы все те внешние черты, которые всегда подчеркивались в царствовавших лицах дома Романовых и которые так нравились и притягивали к этим лицам многих и многих русских людей!

Но у великого князя Николая Николаевича кроме его внешних качеств были и другие, одному ему присущие внутренние данные, делавшие его желательным на посту Верховного главнокомандующего в минувшую войну. Звание главнокомандующего русской армией во время войны являлось в его колене до некоторой степени как бы преемственным. Мы должны здесь вспомнить, что его отец великий князь Николай Николаевич Старший несколько десятков лет тому назад являлся главнокомандующим русскими войсками в Турецкую войну 1877–1878 гг. на Европейском театре военных действий. Война эта в свое время являлась очень популярной, и имя великого князя главнокомандующего глубоко врезалось в памяти не только русских людей, но и народов Балканского полуострова.

Это обстоятельство должно было иметь большое значение при избрании Верховного главнокомандующего в войну 1914 г., так как несомненно, что эта война в отношении западных славян имела тот же характер войны освободительной. Деятельность сына великого князя Николая Николаевича Старшего, продолжающего дело своего отца, должна была привлечь к нему сердца всех западных славян и создать его имени широкую популярность, особенно после изданных им воззваний к славянским народам, о которых речь будет впереди.

Великий князь Николай Николаевич, будучи молодым офицером, впрочем, и сам принял деятельное участие в войне 1877–1878 гг., показав этим свое горячее участие к делу освобождения славян. В течение этой войны он приобрел боевой опыт и получил свои первые боевые награды.

Ко всему этому надо еще добавить получение им как солидного высшего военного образования, так и значительного опыта путем окончания Военной академии и долголетней выдающейся службы в армии. Великий князь почти накануне Турецкой войны 1877–1878 гг. блестяще окончил курс Академии Генерального штаба с серебряной медалью и с самых молодых лет проявлял склонность к военной службе, близко сроднившись с войсками. В их рядах он прошел ответственные должности командира полка и начальника дивизии. Затем в должности генерал-инспектора кавалерии он руководил боевой подготовкой русской конницы, и самые злейшие враги великого князя не могут ему отказать в признании за ним исключительных заслуг, которыми ознаменовалось его пребывание во главе русской кавалерии.

В 1905 г., в самый разгар революционных волнений, он был назначен на ответственную должность главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, с каковой должностью он совмещал одно время и пост председателя вновь образованного тогда Совета государственной обороны. В этот период времени ему пришлось очень близко изучить вопрос о причинах существовавшего в стране недовольства и определенно высказаться о тех мерах, которые могли бы спасти положение в государстве.

Известно, что призванный царем граф Витте находил единственным выходом из положения переход к конституционной системе управления страной. Впрочем, им указывался и другой путь – путь облечения особо доверенного лица полнотой диктаторской власти для подавления до конца всяческих стремлений к установлению свободного образа жизни. Но, говорил граф Витте, для этого надо найти лицо, верящее в спасительность этой меры. Сам же он ей не верил и поэтому этот второй путь считал для себя неприемлемым.

Вполне очевидно, что обязанность тушителя волнений в этом случае должна была пасть на великого князя Николая Николаевича, по его положению главнокомандующего войсками столичного округа, но последний решительно высказался против этого. Он находил, что военная диктатура неосуществима вследствие недостаточности и расстройства войск, вызванных едва закончившейся войной с Японией, и определенно указал, что его личное сочувствие на стороне точки зрения графа Витте. Император Николай II, как известно, принужден был уступить. Таким образом, великий князь Николай Николаевич, о котором шла молва как о реакционере, в действительности в решительный период жизни русского народа оказался на его стороне, сумев отречься от привитых ему с раннего детства самодержавных тенденций.

Находясь в должности председателя Совета государственной обороны, великий князь имел возможность близко подойти также к целому ряду общегосударственных дел; будучи же вместе с тем председателем Высшей аттестационной комиссии, он успел близко ознакомиться и с высшим командным составом почти всей русской армии.

Осенью 1902 г. великий князь Николай Николаевич был предназначен императором Николаем II к командованию войсками германского фронта на случай войны с Центральными державами. Предназначение это сохранялась в силе примерно до 1908 г., и оно было сделано в предположении, что государь примет в этом случае верховное главнокомандование, а генерал-адъютант Куропаткин главнокомандование австро-румынским фронтом.

Наконец, в январе 1904 г., в представленный государю императору Николаю II военным министром генерал-адъютантом Куропаткиным список лиц, которые могли бы командовать Маньчжурской армией по случаю предстоящей войны с Японией, внесли и имя великого князя Николая Николаевича. Впоследствии это имя вычеркнули, вероятно, ввиду желания государя иметь вблизи себя лицо, могущее заменить на посту главнокомандующего столичным округом много болевшего уже в то время великого князя Владимира Александровича.

Однако уже в ноябре месяце того же года (после неудачи при Ляояне и на Шахэ), когда возникали опасения за конечную судьбу Русско-японской войны, а русское общество постигло разочарование в успехах стратегии генерала Куропаткина, рекомендовавшего «терпение и терпение», слухи о предстоящем назначении великого князя главнокомандующим в Маньчжурии возникли снова. Они имели некоторое основание, и великий князь уже стал подбирать среди близких к нему лиц некоторых штабных сотрудников.

По мере назначения великого князя на более ответственные должности имя его становилось постепенно все более известным не только в России, но и за границей. Этому последнему способствовали частые наезды в столицу и ее окрестности членов других царствовавших домов при посещении ими русского императора. Кроме того, незадолго до войны великий князь, окруженный блестящей свитой, и сам посетил Францию, где сумел произвести сильное впечатление и где на него установился взгляд как на будущего русского Верховного главнокомандующего в случае войны с Центральными державами.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, создали в русской армии такое впечатление, что к началу мировой войны великий князь Николай Николаевич признавался ею единственным неоспоримым кандидатом на пост Верховного главнокомандующего. Другого имени русская армия не знала.

Наоборот, в придворных сферах великого князя не все любили. Вернее, боялись его популярности и не доверяли ему, памятуя ту позицию, которую он занял в 1905 г. Эти обстоятельства явились причиной того, что в период мобилизации, когда выяснилась вероятность войны и когда состоялось решение государя, подсказанное ему Советом министров, остаться вне действующей армии, был выставлен в качестве второго кандидата на пост Верховного военный министр генерал-адъютант Сухомлинов.

Это был человек умный, способный, но крайне легкомысленный, почти до преступности, принимая во внимание его высокое служебное положение. Я не имею никаких данных, подтверждающих предъявленные ему в свое время обвинения в государственной измене, и скорее склонен согласиться с мнением, что его падение являлось одной из искупительных жертв за грехи старой России. Но все же не могу пройти равнодушно мимо мысли о том, что существовала возможность видеть это лицо, лишенное чувства моральной ответственности, во главе русской армии в столь серьезное для России время, как война 1914–1917 гг.

Конечно, русская армия имела много более достойных имен, чем имя В.А. Сухомлинова, но кто же полнее великого князя Николая Николаевича ответил бы всей совокупности тех требований, которыми должен обладать русский Верховный главнокомандующий во внезапно надвинувшейся войне?

Такого лица не было, и 2 августа 1914 г., т. е. на следующий день по объявлении Германией войны России, великий князь Николай Николаевич назначается Верховным главнокомандующим русской армией.

Но внизу находился еще 170-миллионный народ. Примет ли он его? Назовет ли его своим вождем?

Вопрос далеко не праздный. Современная война требует сочувственного участия в ней народных масс и потому наличия наверху «народного» вождя.

Я думаю, что едва ли ошибусь, сказав, что до войны великого князя Николая Николаевича вне придворных политических и военных кругов знали только понаслышке. В обществе ходили разного рода анекдотические рассказы о его служебной требовательности, порывистости, даже некоторой резкости. Рассказы эти распространялись в гостиных всего больше военной же молодежью, но в общем служили великому князю на пользу, придавая ему облик человека с твердой волей и непреклонным характером. Так как война есть дело прежде всего «волевое», то приписывавшиеся великому князю черты характера только поднимали его на известную высоту как военачальника.

Крайние оппозиционные партии, которые со времени революции 1905 г. не переставали быть активными, считали его твердым охранителем «старых» порядков. Такое мнение объяснялось самим происхождением великого князя, кроме того, его крутым характером, значительно, однако, сгладившимся с течением времени, и еще тем, что, стоя во главе столичного военного округа, великий князь должен был нести на себе бремя подавления народных беспорядков в Петербурге и его окрестностях, переполненных рабочими и матросами. Войскам гвардии пришлось к тому же принимать решающее участие в усмирении восстаний в Москве и Прибалтийском крае.

Однако в противовес этим обстоятельствам в обществе были широко распространены слухи об активном вмешательстве великого князя в пользу дарования государем императором населению России акта 17 октября 1905 г. Решение о созыве Государственной думы не без основания открыто приписывалось влиянию графа Витте и великого князя Николая Николаевича. Подтверждением тому как бы служило то тайное недоверие, которое с тех пор, безусловно, образовалось по отношению к великому князю при дворе. Из каких бы чувств его недоверие в действительности ни происходило, оно при оппозиционном настроении массы населения и русской общественности только способствовало созданию вокруг имени великого князя известного ореола.

Что касается массы простого народа, по преимуществу русского крестьянства, то вернее всего предположить, что имя великого князя Николая Николаевича до войны едва ли доходило до его слуха вообще. В довоенное время это крестьянство стояло очень далеко от государственной жизни. Разъединенное большими расстояниями и плохими сообщениями, оно жило только своими хозяйственными нуждами, и его интересы едва ли шли далее горизонта, очерченного «местной колокольней».

Возможно, впрочем, что о высоком служебном положении в армии, выдающейся внешней фигуре и суровой требовательности великого князя отдельные рассказы и доходили до деревни вследствие комплектования армии лучшими в физическом отношении людьми со всех концов безбрежной России.

Но с наступлением войны и назначением великого князя Николая Николаевича на пост Верховного главнокомандующего популярность его в армии и в стране стала расти сразу не по дням и даже не по часам.

Война требует красочных фигур, и влияние их на солдатскую массу и простой народ огромно. Толпа охотно награждает своих избранников всеми теми данными, в наличии которых воплощается ее представление о качествах истинного вождя. Что в том, что ее герои не всегда являются действительным отражением людей, с которых они списываются! Важно ведь, чтобы под их водительством легче было идти на страдания и смерть!

Не раз приходилось слышать легендарные рассказы, создававшиеся о великом князе в рядах армии. В воображении солдат и даже рядового офицерства он всегда появлялся в наиболее опасных местах боя, привозил в своем поезде недостававшие войскам снаряды и патроны, «разносил» неспособных генералов и строго следил за солдатским благополучием. И всегда и всюду он являлся защитником интересов армии, а в пределах последней – «серой солдатской шинели». Это ли не настоящая народная популярность в период большой и опасной войны!

Замечательно при этом то, что народная популярность не изменила великому князю даже тогда, когда русская армия, лишенная необходимого боевого снабжения и пополнений, принуждена была под напором соединенного германо-австрийского натиска летом 1915 г. начать свой отход из Галичины, а потом из Польши. В этом тяжком несчастии винили всех, но не его.

Мной было уже упомянуто, что активное вмешательство великого князя Николая Николаевича в пользу предоставления в 1905 г. населению России конституционных начал создало ему при дворе массу врагов и недоброжелателей. Одни обвиняли его в излишней слабости перед грозно надвинувшимися событиями, другие в честолюбивых замыслах овладеть троном, третьи в склонности к «либерализму». Для нас важно отметить лишь самый факт присоединения великого князя к мнению графа Витте о необходимости уступок народным желаниям и то благородное достоинство, с которым великий князь себя держал по отношению к тем лицам, которые работали против него; эти обстоятельства во многом способствовали в период самой войны изменению отношения к великому князю даже оппозиционных кругов.

К тому же в период войны, войдя в более близкое соприкосновение с действительностью и испытывая все возраставшую тревогу за самую возможность при создавшихся условиях довести войну до благополучного конца, великий князь Николай Николаевич имел основание еще более утвердиться в мысли о необходимости принятия мер к возбуждению во всем русском народе необходимого «пафоса» путем закрепления за ним дарованных ему политических прав и сближения власти с общественными силами.

Оставаясь убежденным сторонником преимуществ для России монархических начал и, по-видимому, поколебленный лишь в святости «самодержавного» строя, великий князь Николай Николаевич был глубоко потрясен июньским погромом 1915 г. в Москве, во время которого открыто бросались угрозы и оскорбления по адресу царствовавших особ и того внутреннего режима, который все настойчивее проводился в России под влиянием окруживших престол «темных сил». Желая сделать попытку спасения положения, великий князь Николай Николаевич открыто высказался в пользу течения, уже давно возникшего в пределах Совета министров и находившего необходимым коренным образом изменить взятую политику, путем привлечения к власти общественных сил и духовного сближения с народом. Движение это, как известно, возглавлялось главноуправляющим земледелием А.В. Кривошеиным и поддерживалось министром иностранных дел С.Д. Сазоновым.

В этот период времени положение на фронте было очень тяжелым и всеми сознавалась необходимость найти новые силы для возможности усиленного продолжения войны. В Ставке к этой скромной программе добавляли еще необходимость обеспечения тесной внутренней связи между фронтом и тылом.

Несмотря на то что одновременно вокруг верховной власти работали и другие течения, император Николай II на сей раз, по-видимому, склонился на сторону тех советчиков, которые являлись отголоском общественных желаний. Первым доказательством этого поворота явилась замена наиболее непопулярных министров новыми, более приемлемыми.

Затем блеснул еще более яркий луч надежды. День 27 июня 1915 г. составил памятную дату в жизни Ставки. В это число в ней должно было состояться под председательством императора соединенное совещание частично обновленного Совета министров с высшими чинами Верховного главнокомандования. Это была первая встреча Совета министров в полном составе с Верховным главнокомандующим русской армией. То, что должно было случиться в первые же дни войны, имело место почти только через год или немногим менее. Подробности этого знаменательного дня читатель найдет далее, в соответствующем месте книги. Здесь же достаточно будет отметить, что в результате этого совещания решено было возможно скорее созвать Государственную думу, «дабы выслушать голос земли Русской», и призвать общественные элементы к тесному сотрудничеству с властью в области снабжения.

Резолюция эта, хотя и достаточно растяжимая по форме, трактовалась тогда как торжественное обещание государя изменить реакционный курс правительственной политики.

Однако данные обещания весьма скоро оказались иллюзорными. Наиболее передовые министры, настаивавшие на необходимости примирения власти с общественными силами и совместной работе с Государственной думой, принуждены постепенно оставить свои посты. Вскоре и великий князь должен был оставить вверенный ему пост Верховного главнокомандующего русской армией, и Россию с новой силой стал тянуть злой рок к той пропасти, которая окончательно развернулась перед ней в 1917 г.

О вынужденном уходе великого князя на Кавказ искренно горевали все, не исключая союзников; вступление же в командование всей армией императора Николая II было встречено с недоверием и унынием. Такова была вера в ушедшего.

Военные успехи 1916 г., достигнутые русскими войсками над турками под водительством прибывшего на Кавказский театр нового главнокомандующего, еще более увеличили популярность великого князя в России. Будучи командующим одной из армий на Европейском театре, я лично видел еще в 1917 г., уже в революционный период, портреты великого князя в простых крестьянских избах. Народное сознание не хотело расстаться с ним как с признанным вождем русской армии.

Наконец, в том же 1917 г., когда был поставлен вопрос об отречении императора Николая II от престола, великий князь целиком присоединился к мнению всех высших в армии командующих лиц о необходимости, в интересах доведения войны до победного конца, этого акта. Тот, кто знал великого князя, хорошо может оценить, каких внутренних страданий стоило ему это мнение! Тем не менее благо России, связывавшееся в то время с актом отречения царя, вновь заставило его отречься от собственных ощущений и идти в направлении общего желания. Общим голосом старших военных начальников имя великого князя Николая Николаевича было снова выдвинуто в качестве неоспоримого кандидата на пост Верховного главнокомандующего.

Последним актом последнего русского монарха было подписание указа о назначении на названную должность великого князя Николая Николаевича.

С ним во главе русская армия пожелала вступать в новый период русской истории.

Великий князь не отвернулся от предложенного ему креста. Он выразил готовность служить русскому народу в тех условиях, которые были ему предложены. С этим интересным для характеристики великого князя моментом читатель ознакомится более подробно при описании истории одного заговора.

Лишь отречение великого князя Михаила Александровича от всероссийского престола, прекратившее царствование династии Романовых в России, сделало в глазах Временного правительства и революционной демократии невозможным пребывание лица царского корня во главе армии.

Великий князь, находясь уже в Ставке, и на этот раз подчинился обстановке. Любовь к России превозмогла все остальные в нем чувства. Он добровольно принял решение и удалился в изгнание…

Изложенные данные дают твердое основание констатировать тот факт, что великий князь Николай Николаевич приобрел в течение войны в русском народе огромную популярность, которую не поколебали не только наступившие в 1915 г. военные неудачи, но и позднейшие внутренние переживания России, в конце концов вылившиеся в революцию 1917 г.

Невольно возникает вопрос, где разгадка этого на первый взгляд непонятного явления, заключающаяся в том, что популярность, родившаяся в период строгого царствования в России самодержавного монархизма, не только не уменьшилась, но даже упрочилась в период нарастания недовольства этим строем, недовольства, доведенного до приятия русским народом в целях борьбы с этим строем болезненных революционных форм.

Я полагаю, что разгадка эта лежит, несомненно, в личности самого великого князя, находившейся в полном соответствии с тем переломным периодом русской истории, в течение которого данному лицу пришлось находиться в первых рядах действующих лиц.

Мировая война, несомненно, лежала на границе двух периодов новейшей русской истории, периодов довоенного и послевоенного, весьма разнообразных по своей внутренней сущности. Первый из этих периодов характеризуется в общем постепенным изживанием остатков – если позволено будет так выразиться – прошлого «крепостничества». В течение этого периода, конечно, были еще очень сильны «самодержавные» настроения, выражавшиеся в необыкновенной, доходившей до самозабвения любви к монарху как к помазаннику Божию и лицу, воплощавшему в себе мощь и величие Родины. Любить Родину – это значило любить ее монарха, такова упрощенная форма патриотизма большинства русских людей того времени. Высшим носителем этих настроений был император Александр III.

В этот-то период времени и начал складываться в определенную величину великий князь Николай Николаевич. Принадлежа к составу царской семьи, воспитанный в духе религии и высокого обожания монарха, высокоодаренный задатками всех рыцарских достоинств, великий князь впитал и сохранил в себе самую возвышенную преданность монархическому принципу. Но, с другой стороны, великий князь видел умаление этого принципа, последовавшее в период последнего царствования и происходившее из-за окружения верховной власти недостойными людьми. Эти люди, пользуясь самодержавным характером власти, направляли ее во вред народу. Великий князь, в силу своего рыцарского характера и превалировавшей в нем над всеми остальными чувствами любви к Родине, не мог не откликнуться на заявленное русским народом законное право распоряжения собственной судьбой. Его отзывчивость, хотя и сдерживаемая полученным воспитанием, которое связывало великого князя всеми нитями его жизни с прошлыми настроениями, выражалась во всех тех стремлениях и поступках, которые давали право считать его в придворных кругах опасным оппозиционером и которые, наоборот, привлекали к нему симпатии и популярность русского народа.

Великий князь, глубоко благородный, с заложенным стремлением к справедливости, беззаветно преданный своей Родине, внутренне чувствовал наступление нового времени, в котором высшей властью должна была стать воля народа. В этом смысле он был человеком своего переходного времени.

Только тот, кто сам перешел под влиянием жизненной реальности от детски наивной веры в чистоту самодержавного монархизма, отождествлявшегося с величием Родины, к постепенному признанию за народом права распоряжаться собственной судьбой, даже вне зависимости от фактической пользы такого распоряжения, только тот вполне подготовлен овладеть пониманием личности великого князя Николая Николаевича и точно объяснить себе его позицию, полную страданий по старым разбитым идеалам и внутренней борьбы между уходящим старым и народившимся новым. Русский народ инстинктом уловил в великом князе Николае Николаевиче колебание этих струн, и в этом разгадка его популярности.

Об этом человеке-рыцаре, для которого превыше всего было счастье горячо любимой им Родины, русский народ и впредь сохранит благодарное воспоминание.

Глава I

Молодость великого князя Николая Николаевича

Его семья

Будущий Верховный главнокомандующий русской армией – внук императора Николая I и старший сын великого князя Николая Николаевича (Старшего) от его брака с великой княгиней Александрой Петровной, урожденной принцессой Ольденбургской. Николай Николаевич отец, или Старший, как ему повелено именоваться царствовавшим императором, был третьим сыном императора Николая I. Он занимал с 1856 г. должность генерал-инспектора по инженерной части, а с 15 августа 1864 г. генерал-инспектора кавалерии и одно время командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. В период Турецкой войны 1877–1878 гг. он главнокомандующий русскими войсками на Европейском театре, и под его водительством русские войска в феврале 1878 г. подошли к Константинополю.

Семья Ольденбургских много лет проживала в Петербурге. Отец принцессы Александры Петровны, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, приобрел почетную известность своей деятельностью, много лет стоя во главе учебного и благотворительного ведомства императрицы Марии; равным образом и один из его сыновей принц Александр Петрович Ольденбургский проявил много искреннего стремления послужить России. Сначала на военной службе, занимая последовательно ряд должностей, от командира лейб-гвардии Преображенского полка до командира гвардейского корпуса включительно, затем по филантропической части и, наконец, во время мировой войны в созданной, по-видимому, специально для него должности Верховного начальника санитарной и эвакуационной части.

Человек глубоко честный, безгранично преданный тому делу, которое ему поручалось, но с крайне бурным, почти сумасбродным характером. Эти черты характера являлись у него фамильными, и несомненно, что та несдержанность и строптивость, которая замечалась у великого князя Николая Николаевича Младшего, которая всегда подчеркивалась его недоброжелателями, наследственная черта, унаследованная им со стороны матери, вместе со многими прекрасными и благородными чертами, проявлявшимися в течение всей его долгой жизни.

Великий князь Николай Николаевич родился 19 ноября 1856 г.[1]У него был только один брат – великий князь Петр Николаевич, здравствующий и доныне. Наружные отношения их были неодинаковы: Петр Николаевич боготворил брата, нежно о нем заботился и не покидал его во время войны ни в Ставке, ни на Кавказе. Что касается Николая Николаевича, то, если можно так выразиться, он «позволял себя любить», все же нуждаясь, по-видимому, в моральном одобрении своих поступков братом. Любовь Петра Николаевича к старшему брату была глубоко трогательной и вместе с тем образцовой в том именно смысле, что никогда и нигде Петр Николаевич не позволял себе вмешиваться в официально-служебную часть жизни своего брата, оставаясь его «личным другом лишь в области внутренней», т. е. именно там, где великий князь более всего мог чувствовать свою изолированность. В этом смысле Петр Николаевич обладал удивительным тактом, вызывавшим к нему уважение всех тех, кто его знал, в особенности во время мировой войны.

Семейная жизнь великого князя Николая Николаевича Старшего не сложилась. Семье его пришлось испытать и моральные разочарования, и материальные затруднения. Даже дворец, принадлежавший великому князю Николаю Николаевичу Старшему и специально, по случаю женитьбы, для него выстроенный, пришлось в конце концов уступить казне, приобретшей его для Ксенинского женского института. Пока росли дети, семья кое-как еще держалась, но с годами у Александры Петровны, женщины очень религиозно настроенной, явилось убеждение в необходимости изменить свою жизнь коренным образом. Она долго колебалась в выборе решения, отвечавшего ее мировоззрению, и лишь случай помог ей найти достойный выход. Общеизвестно религиозное значение Киева для русского народа. Старинная Киево-Печерская лавра, за стенами которой на протяжении веков проживал ряд многочисленных и высоко почитавшихся угодников, являлась всегда средоточием русской православной мысли и центром народного паломничества. Под сильным впечатлением рассказов киевских иерархов, приезжавших в Петербург, тяготившуюся светской жизнью великую княгиню захватила мысль о подвижничестве. Следуя этому влечению, она рассталась навсегда со столицей, переехала в Киев и стала во главе основанного ею же Покровского монастыря.

Прекрасный собор, больница, общежитие и ряд других полезных учреждений были ею основаны и выстроены на крутом берегу Днепра, в исторической местности, именуемой Щекавицей, по имени одного из трех братьев (Кий, Щек и Хорив), основавших, по преданию, южную столицу Руси, расположившуюся при слиянии Днепра с рекой Лыбедью, ныне уже высохшей, но когда-то красивой и могучей, получившей свое название по имени единственной сестры трех названных братьев – основателей Киева. Там, в этом монастыре, великая княгиня Александра Петровна много лет спустя и закончила свое земное существование. Там она и похоронена, будучи наречена в иночестве Анастасией.

Сыновья великой княгини, оказывавшие ей всю жизнь знаки глубокого почитания, были, по-видимому, в семейных неладах на стороне матери. Для более экспансивного из них, великого князя Николая Николаевича, этот разлад, насколько приходилось слышать, был одной из причин его несколько холодного отношения к отцу. Не раз ему приходилось отстаивать положение матери перед слишком открытым игнорированием ее лицами, вновь окружившими его отца, человека слишком слабой воли и легко подпадающего под чужое влияние. Зная об этой позиции великого князя Николая Николаевича Младшего лишь по рассказам, я, впрочем, был уже сам очевидцем того уважения и внимания, которые оказывались им в период мировой войны родному брату его матери принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. Последний, обуреваемый всегда лучшими стремлениями, но не сдерживаемый никем в своем не знавшем преград характере, обыкновенно вихрем врывался в размеренную рабочую жизнь Ставки, требуя исключительного внимания к волновавшим его вопросам, в общем второстепенным с точки зрения масштаба тех дел, которые озабочивали Ставку. И всегда Верховный главнокомандующий выслушивал его со вниманием и терпением!

Со времени переезда великой княгини Александры Петровны в Киев оба ее сына весьма часто навещали ее в новом месте жительства. Будучи уроженцем Киевской губернии и часто в молодости бывая в этом городе, я хорошо припоминаю на фоне киевского ландшафта две стройные молодые высокие фигуры великих князей, которые можно было встретить проезжавшими в экипаже по улицам этого исключительно живописного города. Люди, служившие вместе с великим князем, также рассказывают о том, что всякий раз, когда Николаю Николаевичу доводилось бывать поблизости Киева, он неизменно заезжал навестить в этот город свою мать. Надо думать, что от нее же шла та исключительная религиозность, которую великий князь сумел сохранить до самой своей смерти.

Великий князь Николай Николаевич Младший был смолоду зачислен в лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и в Гвардейский саперный батальон. Будучи с головы до ног прирожденным воином, он оказался в юношеских годах уже настолько хорошо подготовленным в своих общих и военных знаниях, что легко поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Это первый случай поступления великого князя в высшее военно-учебное заведение, пример, которому лишь через ряд лет последовал его двоюродный брат великий князь Николай Михайлович. Окончив с малой серебряной медалью академию и записанный в ней на мраморную доску, великий князь Николай Николаевич зачислен в список офицеров Генерального штаба и получил звание флигель-адъютанта покойного императора Александра II.

Открывшаяся вслед за тем Освободительная война 1877–1878 гг. с Турцией дала ему возможность уже на практике применить и проверить теоретически приобретенные им познания.

Великий князь – участник войны 1877–1878 гг

Уже 11 апреля 1877 г. молодой великий князь Николай Николаевич прибыл в свите императора Александра II в Кишинев, главный город Бессарабии, откуда должно было начаться движение русских войск через Румынию к Дунаю.

Как известно, его отец, великий князь Николай Николаевич Старший, с объявлением Россией войны Турции был призван на пост главнокомандующего Российской действующей армией на Европейском театре. Вследствие этого он в первой половине мая выехал из Кишинева в небольшой румынский городишко Плоешты, где должна была на первое время обосноваться главная квартира. Русские войска в это время находились уже в движении к Дунаю. На сей раз в свите главнокомандующего находился и его сын, молодой великий князь Николай Николаевич.

После ряда торжеств и участия в поездке главнокомандующего в Бухарест для отдачи визита румынскому князю Карлу и присутствования на празднествах в память 11-й годовщины вступления последнего на румынский престол для великого князя началась боевая жизнь.

В двадцатых числах июня он уже сопровождает своего отца и его начальника штаба, генерала Непокойчицкого, в совершенно секретной разведке этими лицами участка р. Дуная, намечавшегося для производства на нем русскими войсками переправы через эту серьезную речную преграду шириной от 700 до 1200 саженей. Разведка эта представлялась не только крайне ответственной, но до некоторой степени и опасной ввиду нахождения турецких войск на южном берегу Дуная.

Пунктом для переправы первоначально выбрали местность близ г. Систово, против которого, на северном берегу реки, лежало небольшое румынское селение Зимница. В этом месте у Зимницы, за узким протоком, лежал ряд островов, способствовавших расположению на них артиллерии и скрывавших до известной степени спуск понтонов на воду и посадку на них русских войск. Однако низменное расположение этих островов и весенний разлив Дуная вызывали некоторое сомнение в возможности производства здесь переправы, поэтому в виде дополнительного варианта для переправы наметили и другой пункт, против Никополя.

Личной разведке главнокомандующего предстояло, таким образом, решить окончательно вопрос о месте переправы русских войск через Дунай, и в выборе пункта переправы, конечно, сыграло не последнюю роль мнение великого князя Николая Николаевича, молодого офицера Генерального штаба, лишь недавно блестяще окончившего военную академию и имевшего честь носить на левой стороне своего кителя академический значок.

Река Дунай под Никополем течет в одном русле, местность здесь представляется вполне открытой, а самый Никополь спешно укреплялся турками. В силу этих неблагоприятных условий было принято окончательное решение о производстве переправы на участке Систово, почему к Зимнице и направили те войска, которые предназначались для переправы в первую очередь. При них же следовали необходимые для данной операции средства и материалы.

Как известно, трудная переправа через Дунай на виду у неприятеля, совершенная при крайне неблагоприятной ветреной погоде, блестяще выполнена в ночь на 28 июня. Ближайшее руководство ею принадлежало известному русскому генералу Драгомирову, командующему 14-й пехотной дивизией. Уже к вечеру того же числа русские войска прочно занимали командующие высоты правого берега р. Дуная. Турки сопротивлялись отчаянно и не раз доводили дело до штыков, тем не менее их принудили к отступлению, частью на Тырнов, большей же частью на Рущук.

Потери русских свыше 700 человек, из них большинство пришлось на первые эшелоны понтонов, среди которых несколько понтонов затонуло от массы полученных ружейных пробоин. Интересно отметить, что на головном понтоне вместе с генералом Иолшиным и Генерального штаба капитаном Мальцевым находился также майор германской службы фон Лигниц. Все названные лица высадились в числе первых на турецкий берег.

Великий князь Николай Николаевич на все время переправы был прикомандирован вместе с генералом Скобелевым к генералу Драгомирову. Неся при отряде обязанности офицера Генерального штаба, он безотлучно оставался на берегу Дуная, следя за посадкой людей на понтоны. С последним эшелоном головной дивизии он и сам переправился на правый берег реки.

В таком виде представляется участие молодого великого князя Николая Николаевича в переправе русских войск через Дунай – одной из труднейших и ответственнейших операций на протяжении всей турецкой войны.

На другой день по выполнении русскими войсками переправы князь Николай Николаевич награжден за свое участие в ней государем императором Александром II орденом Св. Георгия IV степени.

Со времени операции переправы через Дунай у великого князя установились чувства особого почитания к генералу Драгомирову, впоследствии известному начальнику Николаевской академии Генерального штаба, а с 1889 г. командующему войсками Киевского военного округа. Этот генерал – один из замечательных военных писателей в России, стоявших за индивидуальное развитие бойца и его моральных качеств. Естественным следствием проводившейся им системы обучения должны были быть наступательный образ действий и штыковой удар. Излишнее увлечение огнем он пренебрежительно называл «огнепоклонничеством». Такая система воспитания, сохраняя свою жизненность как педагогический прием до известной степени и по настоящее время, находилась в то время в полном соответствии со свойствами тогдашнего малосовершенного огнестрельного оружия. Будучи связана с порывом вперед, столь свойственным натуре молодого великого князя, система эта пленила его, и он незаметно для себя, хотя и в другом роде оружия, стал впоследствии одним из талантливейших последователей М.И. Драгомирова.

То уважение, которое великий князь питал к генералу Драгомирову, выражалось в неизменном посещении его каждый раз, когда великий князь бывал впоследствии в Киеве, а также в той радости и в том почете, с которым великий князь неизменно принимал у себя в Петербурге умного чудака «Михаила Ивановича».

Бывший командующий войсками Киевского военного округа, суровый и требовательный по службе генерал Драгомиров у себя дома был чрезвычайно приятным собеседником и необыкновенным «хлебосолом». Он очень любил хорошую кухню и не отказывался за едой от стакана доброго вина. Его супруга, милейшая и добрейшая София Абрамовна Драгомирова, в соответствии со вкусом своего мужа была не только прославленной хозяйкой и руководительницей обширного дома, но и известной едва ли не всей России составительницей особой «Кулинарной» книги. Великий князь, отличавшийся также исключительным гостеприимством и, в свою очередь, обладавший искусством составления тончайших меню, легко мог поспорить с ней в этих своих знаниях, и угостить старика Драгомирова так, чтобы он остался доволен, было для него истинным удовольствием.

В дальнейший период турецкой войны великий князь нес некоторое время обязанности офицера Генерального штаба в отряде генерала князя Святополк-Мирского. Отряд этот должен был атаковать Шипкинский перевал со стороны Габрово, и, таким образом, участие великого князя в боевой работе этого отряда дало ему возможность ознакомиться на практике с трудными условиями горной войны.

За участие в переходе через Балканы великий князь получил золотое оружие с подписью «За храбрость».

Затем вплоть до отбытия великого князя главнокомандующего из армии, имевшего место в конце апреля 1878 г., его августейший сын, великий князь Николай Николаевич Младший, оставался при главной квартире, выполняя от времени до времени те поручения, которые ему вверялись. Он имел вследствие этого достаточную возможность, чтобы на деле, в боевой обстановке, ознакомиться с бытом войск и с качествами офицеров и солдат русской армии, во главе которой через 36 лет ему пришлось стать в период небывалой мировой войны. Чуткий и восприимчивый по натуре, великий князь до тонкости изучил их свойства и потребности – знание, которое в большой мере содействовало укреплению того обаяния, которым впоследствии было окружено его имя.

Глава II

Заслуги великого князя в деле совершенствования русской конницы

Время службы великого князя в лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку. Командование полком

После войны 1877–1878 гг. молодой великий князь Николай Николаевич вернулся в Петербург и вступил в ряды лейб-гвардии Гусарского полка, в котором числился почти с рождения и который стоял в Царском Селе, в 23 верстах от столицы. В полку великий князь командовал сначала 2-м эскадроном, причем нес службу наравне с прочими офицерами. Он сразу занял положение блестящего кавалерийского офицера, пунктуально выполнявшего все свои обязанности и заботливо относившегося к вверенным его попечению людям и лошадям эскадрона. Затем некоторое время великий князь занимал должность штаб-офицера в полку, а в 1884 г. принял в командование тот же лейб-гвардии Гусарский полк от своего прежнего командира, генерала барона Мейендорфа. В должности командира полка великий князь непрерывно состоял вплоть до конца 1890 г., т. е. в течение почти полных 6 лет. Уже в это время стали развертываться его выдающиеся способности кавалерийского начальника. В руках молодого и энергичного 28-летнего командира полк, в котором служили офицерами члены лучших русских фамилий, стал выдающимся явлением в истории русской конницы того времени.

Надо заметить, что период командования великим князем полком совпал с периодом крайнего упадка, можно сказать, даже маразма всей русской кавалерии.

Генерал-инспектором кавалерии состоял великий князь Николай Николаевич Старший, уже больной, редко показывавшийся перед войсками и ничем не проявлявший своей постепенно угасавшей инициативы. Старая школа императора Николая I крепко держалась в русской коннице со всей ее рутиной. Зимой ездили только в манеже, рысью или укороченным галопом, доводя скорость последнего едва ли не до скорости пехотного шага. Обращали внимание только на оттягивание каблука вниз и колена назад. Летом хотя и оставляли манеж, но на открытом воздухе выбирали совершенно ровное поле, где занимались только плац-парадными учениями. Высшим искусством считалось уменье произвести ученье «на пятачке», а пределом лихости считалось движение карьером, на расстояния, однако, не свыше 100–150 шагов.

Командиры эскадронов, покровительствуемые сверху, больше всего берегли тела лошадей. Шаг на походе и рысь при перестроении считались вполне нормальными аллюрами, и при малейшем усилии конной части лошади, как не втянутые в работу, задыхались и покрывались усиленным потом. В полках кавалерии служило много офицеров, которых привлекала в этот род оружия только красивая форма обмундирования, но которые, в сущности, не любили и не знали лошади; офицеры эти садились в седло редко, только по необходимости, и при этом крайне неохотно. Приходилось встречаться даже с таким явлением, что у некоторых кавалерийских начальников в армии не было собственных лошадей; в редких же случаях служебной необходимости они выезжали в строй на казенных строевых лошадях. Личный состав кавалерии, как, впрочем, и в других родах оружия того времени, не отсеивался; при отсутствии тренировки он преждевременно старился, с годами терял свои знания и ко времени получения высших должностей оказывался вполне непригодным как для понимания современных требований, так и тем более для проведения их в жизнь. Вырабатывался тип особого командира – «ремешка», как тогда называли, или просто «каптенармуса», который считал своей главной обязанностью «сбережение казенного имущества» в целях простого накопления полковых сумм, а иногда и просто собственного обогащения. Совсем недалеко было то время, когда командование частью, и в особенности конной, считалось известного рода «кормлением»…

Прежде всего, великий князь сразу и круто изменил систему воспитания офицеров своего полка. На полковые средства заведены собаки, и офицеры полка были выведены из манежа на простор царскосельских полей. Начались охоты «по зверю» и «искусственному следу», к которым привлекались все офицеры полка. Последние пошли навстречу своему командиру, щеголяли перед другими полками своими кровными лошадьми и душой отдались кавалерийскому спорту. Я хорошо помню, как с тех пор серые гусарские лошади и блестящие всадники в темно-синих венгерках с золотыми шнурами были наиболее частыми фигурами, победоносно мелькавшими на всех конных праздниках и ристалищах.

Глядя на них, подтягивались, конечно, офицеры и других полков.

Сам великий князь имел прекрасную конюшню и в строй чаще всего выезжал на крупных, выводных из Англии гунтерах, которые так шли к его высокой и статной фигуре. На все Красное Село известен был его безукоризненно белый молодой 6-вершковый выводной гунтер, не отказывавшийся ни от каких препятствий, горделиво взлетавший на артиллерийские брустверы и без колебаний бросавшийся оттуда со своим смелым всадником вниз. Держал великий князь, конечно, для себя и упряжных лошадей, на которых ездил всегда в шорной запряжке. В Царском Селе его чаще всего можно было видеть в шарабане, причем нередко он сам правил лошадьми; в Петербурге же он ездил в небольшой карете. Русской упряжки он, по-видимому, не любил, и русская троечная упряжка употреблялась им только в лагере в Красном.

Одновременно с любовью к полевой езде сам великий князь был также и тонким знатоком манежа. Офицерской ездой в полку он руководил лично как в поле, так и в манеже.

Великий князь официальную часть своей жизни обосновал в районе расположения полка, в так называвшемся командирском домике, где он принимал по службе всех, имевших к нему дело. Нередко, раза 2–3 в неделю, он завтракал в офицерском собрании, что давало ему возможность ближе знакомиться с офицерским составом полка. За завтраком, общим для всех офицеров, великий князь выпивал обычную рюмку водки и стакан какого-нибудь легкого вина, не позволяя себе никаких излишеств, чтобы сохранить силы для дальнейшей дневной работы.

Таким образом, все рассказы о безмерном употреблении великим князем в молодости спиртных напитков в значительной мере преувеличены. В молодых годах великий князь любил не столько вино, сколько общее веселье, что составляет одну из очень характерных черт русской широкой натуры: «Пей, да ума не пропей»… В более пожилых годах, например в бытность в Ставке, великий князь Николай Николаевич почти что ничего не пил. Но радушие, гостеприимство и любовь попотчевать гостя чем-либо особенным у него остались навсегда.

В бытность свою в полку эскадронным командиром великий князь в соответствии со своим служебным полковым положением сближался несколько короче лишь со старшими офицерами полка, сходясь иногда с ними на ты. Но вполне близких, дружеских отношений у него в полку не было, что облегчило ему в будущем переход на должность командира полка.

Надо, однако, заметить, что в названном полку привыкли к довольно частым назначениям командирами полков своих же старших полковников, причем благодаря такту офицеров это не препятствовало вновь назначенному командиру становиться сразу в свое новое положение. Тем легче оказался такой переход для великого князя. По отзывам его однополчан, вследствие продолжительного пребывания великого князя в полку между ним и полком выработалась некоторая как бы общность психологии, которая в конце концов спаяла полк с его командиром в одну общую монолитную массу.

По должности командира полка великий князь выбрал на освободившуюся вакансию полкового адъютанта ротмистра Крупенского, который оставался в этом звании во весь период пребывания великого князя во главе полка.

Офицер этот был одним из самых доверенных лиц великого князя Николая Николаевича и с оставлением последним полка перешел к нему на должность личного адъютанта. Впоследствии, в бытность великого князя Верховным главнокомандующим, М.Е. Крупенский был при нем генералом для поручений. Великий князь очень благоволил к нему, говорил ему «ты», и в моих ушах еще до сих пор слышится ласковый по интонации и резкий по тембру голос Верховного, зовущего в вагоне-столовой своего преданного бывшего полкового адъютанта уменьшительным окриком: «Крупа!..»

М.Е. Крупенский исполнял у великого князя обязанность как бы обер-гофмаршала. Он был одним из самых приближенных к великому князю лиц и дольше других сумел сохранить к себе привязанность великого князя. Оставшись после революции в России, М.Е. Крупенский очень бедствовал, по имеющимся сведениям, умер в большой нужде.

В обращении с офицерами полка великий князь по большей части был сдержан, подавляя в себе ольденбургскую кровь, и никогда не позволял себе оскорбляющих резкостей.

Непослушная горячая кровь от времени до времени все же прорывалась, но чаще всего это было в пылу каких-либо строевых учений или по поводу их, почему вскоре все забывалось, тем более что после учения в офицерском собрании великий князь никогда не пропускал случая загладить неприятный осадок какой-либо шуткой или другим каким-либо знаком внимания к офицеру, оказавшемуся причиной раздражения.

На каждого из офицеров великий князь смотрел как на человека, добросовестно выполняющего свой долг, что и обязывало его оказывать всем должное доверие и уважение. Лишь встречаясь с невыполнением требований службы или, что еще хуже, безразличным к ней отношением, он пользовался своей командирской властью, карая провинившихся, но всегда лишь в мере важности проступка. В этих случаях ни для кого у него не было пощады и даже самые старшие офицеры полка не могли рассчитывать на какое-либо снисхождение. Но ни к кому у него не оставалось злобы, как не было у него и любимчиков. Лишь одного офицера, крайне неисправного по службе, он прогрессивно росшими взысканиями вынудил оставить полк.

Для характеристики времени надо заметить, что в те отдаленные годы, о которых идет речь, полковых судов чести в русской армии еще не существовало. В гвардейских частях обязанность быть блюстителем чести полкового мундира лежала на старшем по чину офицере полка (старший полковник). В нужных случаях последний собирал негласно совет старших офицеров полка, которым и принадлежало суждение о поступке, вызвавшем в данном случае какое-либо сомнение. Таким образом, командир полка, в большинстве случаев назначавшийся из состава очередных кандидатов не своего полка, был облегчаем в своих обязанностях по наблюдению за частной жизнью офицеров полка, легко в своих подробностях ускользавшей в огромном море большого столичного города.

Заботливость великого князя к своим офицерам проглядывала во всех мелочах.

Мне рассказывали такой мелкий, но характерный случай. В полку служил офицер, который по состоянию своего здоровья не мог выносить вина. Чтобы иметь возможность участвовать в пирушках, устраивавшихся на общих собраниях, офицер этот вместо вина потягивал из кружки черный шведский портер, как известно лишенный почти всякого алкоголя. Приближался полковой праздник, обычно праздновавшийся во всех полках русской армии чрезвычайно торжественно. По обычаю за общим столом во время обеда командир полка предлагал поочередно офицерам выпить «чару зелена вина» из полкового серебряного ковша, весьма часто внушительных размеров.

«Посмотрим, как-то ты выйдешь из положения», – подсмеивались над непьющим его товарищи. Отказываться ведь не полагается: командир самолично подносит чару, а кругом все офицеры подпевают:

- Чарочка моя серебряная,

- На золотом блюде поставленная…

И вот настал день полкового праздника.

За обедом великим князем подносится чара непьющему. Офицер с тревогой за свое здоровье поднимается, скрепя сердце берет из рук командира огромную чару и вдруг с благодарностью видит, что она наполнена не вином, а безвредным для его здоровья портером… Он выпивает чару за полк до дна. Обычай соблюден, и здоровье офицера сохранено… Столь тонкое, скажу, чарующее внимание к окружающим было характерной чертой великого князя.

Что касается полковых хозяйственных забот, то великий князь предпочитал оставлять их на попечении своего помощника по хозяйственной части. Счастливая случайность дала ему возможность делать это без ущерба полку и делу. В лице полковника графа Т. великий князь, по отзыву служивших в то время в полку, имел твердого, независимого и рачительного помощника, который не нуждался ни в указаниях, ни в наблюдении. Обстоятельство это, конечно, очень облегчало великого князя в командовании полком и позволяло ему сосредоточить все силы и все внимание на строевой подготовке полка.

Тактическими занятиями в то время в русской армии не интересовались и на них не смотрели серьезно. Занятия эти велись очень нудно, и для выполнения их специально приезжал из штаба дивизии особый офицер Генерального штаба. В обучение к нему и поступали на время занятий офицеры полка. Главная сущность кавалерийского искусства, как это уже отмечалось, полагалась в тесном маневрировании войсковой части в сомкнутом строю.

Разумеется, впоследствии все это изменилось. Но для этого нужны были годы и энергичные усилия.

Период эскадронных учений вследствие столь упрощенных требований проводился полком в Царском Селе, где имелось огромное учебное поле – Софийский плац. В Красносельский лагерь полк выступал поэтому очень поздно, примерно в конце июня.

Этот-то период времени и был самым горячим в смысле проявления великим князем Николаем Николаевичем своей кипучей деятельности. Здесь он показал себя выдающимся учителем, не шедшим ни в какое сравнение с другими командирами кавалерийских полков.

В первые годы великий князь на полковых учениях ставил себе целью только усовершенствование существовавших требований. Но после своей заграничной поездки в Австро-Венгрию и Италию (Пиньероль) для ознакомления с постановкой кавалерийского дела он вернулся с новой программой и с твердым убеждением, что «мы никуда не годимся». Сделав подробный доклад императору Александру III и сумев его убедить в необходимости коренных реформ в кавалерии, он горячо взялся за проведение их у себя в полку, не стесняясь разрушать до основания все прежнее, устарелое.

Конечно, такая коренная ломка не могла не отражаться в первое время на состоянии конского состава и материальной части полка, к которым предъявлялись невиданные требования, но такова уже судьба всякого новаторства! С другой стороны, великий князь, заручившись поддержкой императора Александра III, получил, конечно, известную свободу действий. Командование же им гвардейским полком, в котором служили офицеры с большими средствами, во многом облегчало проведение реформ.

В районе Красносельского лагеря полк занимал четыре деревни, располагаясь своим штабом и двумя первыми эскадронами в д. Русской Капорской. Остальные четыре эскадрона размещались в трех ближайших деревнях. Для себя великий князь выстроил при штабе небольшой дом-дачу, в которой почти безотлучно проживал, окончательно сливаясь с жизнью полка. В эти периоды времени он полностью переходил на довольствие в офицерское собрание.

Полковые учения, производившиеся великим князем, были полны поучительности и интереса, всегда короткие, не больше часа-полутора, но в быстрых аллюрах и с полным напряжением.

Полк забыл о ровном поле. Великий князь водил его по пересеченной местности, не избегая ни оврагов, ни кустов, ни лесов. Люди должны были уметь обходить засеянные поля, заборы, болота, прыгать через канавы и затем быстро восстанавливать фронт, не теряя связи. Вполне очевидно, что в первое время было много лошадей с хромотой и наколотыми ногами. Но это лишь поначалу. Постепенно лошади втянулись в работу, потеряли лишний жир и стали в рабочем теле.

Для быстрого прохождения больших пространств вырабатывался новый аллюр – galop allonge, впоследствии известный в России под названием «полевой галоп», но вначале окрещенный скептиками и завистниками «палевым» галопом. Для атаки требовалось уметь дать сначала версты 2–2,5 такого галопа, и только затем карьер не менее чем на полверсты. Как далеко это требование отходило от прежнего!

Великий князь умел зажигать своим неугасавшим порывом окружающих, причем сам он горел больше других. В дело он вкладывал всего себя, и его пример почти гипнотически действовал на офицеров и солдат, готовых идти за своим молодым блестящим командиром в огонь и в воду!

Так как кавалерийские полки Красносельского сбора стояли по деревням вокруг военного поля, то для прибытия к месту учения им приходилось проходить расстояния в несколько километров, на что при аллюре шагом тратилось по часу и больше времени. Столько же и после учения при возвращении домой. Великий князь первый завел манеру прохождения этих пространств более быстрыми аллюрами, справедливо указывая, что лошади гораздо полезнее быть на полтора часа меньше под седлом, чем то же время плестись шагом, под палящим солнцем.

В 1886 г. вышел новый строевой полковой устав. В нем уже получили отражение некоторые новшества. Великий князь до тонкости изучил его и знал лучше всех, терпеливо указывая на малейшие ошибки и беспощадно карая всех без различия при их повторении.

В то время в большую моду вошли учения «в немую» по знакам командира полка, находившегося на расстоянии, или по движению его лошади. Учения эти развивали внимание и «совкость» части. В своем полку великий князь довел эти учения до совершенства, чему немало способствовала его монументальная фигура, резко выделявшаяся на фоне местности.

По его знаку, взятому им направлению, аллюру и даже взгляду все шесть эскадронов полка делали перестроения, меняли аллюры, развертывали фронт, рассыпались врозь, снова собирались, и все это без одного слова командира и в полной тишине.

С такой же осмысленностью великий князь учил свой полк разведке. Разводя одну часть полка от другой верст на 20–25, он давал разъездам различные задачи в запечатанных конвертах.

Словом, в каждое учение непременно вкладывалась известная мысль, и эта-то осмысленность возбуждала к себе живой интерес в исполнителях.

Без всякого преувеличения должно сказать, что своими требованиями и настойчивостью великий князь в строевом отношении поднял командуемый им полк на небывалую высоту; вместе с тем вокруг своего имени он создал ореол блестящего кавалерийского начальника. Ему стали подражать, отчасти же завидовать, указывая на то, что успехом своих новаторских идей он обязан «безответственности» своего положения, при котором только и возможно рисковать «порчей» казенного конского состава. В этом последнем отношении, несомненно, была некоторая доля правды. Но едва ли следует забывать, что главная сущность вопроса заключалась вовсе не в том, лучше или хуже другого командира полка сам великий князь, и не в сохранении одного-двух десятков лошадей, а в том, чтобы пробить рутину и проложить вперед дорогу живым идеям.

Конечно, были и в полку некоторые слабые стороны в обучении. К числу их относилось недостаточное внимание к рубке, обучение которой носило еще в то время характер бесполезного махания холодным оружием по воздуху в стороны и вперед. В загоне были также так называемые учения в «пешем строю», хотя собственно к стрельбе из винтовки великий князь относился уже со вниманием. Но при суждении обо всем описанном надо иметь в виду, что дело происходило почти полвека тому назад и что в то время требования от кавалерии были не столь разносторонни, как ныне.

С началом дивизионных учений разница в обучении полков становилась еще более отчетливой для всех. Неудачных учений и маневров в лейб-гусарском полку просто не было, и в то время как в других частях дело часто не клеилось, у гусар все проходило гладко. Великий князь всегда выделялся среди других начальников своей решительностью, порывом и тактическим пониманием, а командуемый им полк своим обучением и способностью к маневрированию.

Только осенью, после лагерного сбора и возвращения на зимнюю стоянку, начинался отдых. Великий князь обыкновенно уезжал из столицы, пользуясь этим временем для любимой им охоты.

В 1889 г., когда бывшему наследнику цесаревичу минул 21 год, он поступил на действительную службу в полк. В этом решении императора Александра III нельзя было не видеть высокой оценки деятельности великого князя как командира полка, у которого было чему поучиться.

6 мая все офицеры полка были приглашены в Александровский дворец, где представлены новому однополчанину. После этого дня наследник нес в полку рядовую службу младшего офицера по осень того же года. В течение лагерного сбора он жил в Русской Каперской, в особо выстроенном для него небольшом домике. Затем в следующем, 90-м году цесаревич Николай провел лето на службе в полку уже в качестве командира первого лейб-эскадрона, причем принял с полком участие в больших маневрах, на которых присутствовал император германский Вильгельм.

Будущий император всероссийский отличался большой аккуратностью в несении службы. Не будучи особо красивым всадником, он проявлял необыкновенную выносливость в верховой езде. Для него нередко было отправляться вечером верхом в Новый Петергоф к августейшим родителям из Русской Капорской, делая 21 версту немедленно же после конного учения или очередного маневра на Красносельском военном поле, до которого от того же Капорского приходилось сделать верхом в оба конца еще верст 10–11. Переход от Русской Капорской до Нового Петергофа он обычно совершал верхом на известном белом забайкальском коньке, на котором сотник Забайкальского войска Пешков совершил свое знаменитое путешествие верхом от Читы до Петербурга. Конь этот поднесен был сотником Пешковым в дар наследнику престола.

По общим отзывам, отношения августейшего дяди к племяннику и обратно были в то время самые корректные и предупредительные, что вполне отвечало строго монархическим взглядам великого князя.

Затем, в период нахождения великого князя Николая Николаевича во главе лейб-гусар, в полку также некоторое время командовал эскадроном младший брат императора Александра III великий князь Павел Александрович.

В тот же период времени в России с визитом к царствовавшему императору приезжал дважды император германский Вильгельм II. Это было в 1888 и 1890 гг., оба раза в лагерное время.

В первый раз в честь высокого гостя, лишь недавно ставшего императором Германии, в Красном Селе устроили смотр всей гвардейской кавалерии, в котором участвовало до 50 эскадронов. Всю эту массу конницы вел внемую генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич Старший. Его сын великий князь Николай Николаевич Младший находился как командир полка во главе лейб-гусар.

Вдруг по знаку генерал-инспектора, фуражкой, вся эта конница в несколько тысяч человек, шедшая галопом, спешилась как один. Люди ловко и быстро выстроились по сторонам своих коней. Гробовое молчание. Когда пронеслась туча поднятой пыли, был подан второй знак, по которому люди снова сели на своих коней и стройно помчались вперед тем же галопом.

Картина вышла потрясающей…

Во второй приезд император Вильгельм присутствовал на маневрах Петербургского округа. После окончания маневров полки проходили церемониальным маршем. Во главе лейб-гусар шел великий князь Николай Николаевич. Некоторые эскадроны полка были пропущены карьером, во время которого один из офицеров, командовавших эскадроном, оказался вследствие путаницы в сигналах позади эскадрона. Ко времени прохождения этого эскадрона мимо царской стоянки все успело выровняться и всякий прошел там, где ему полагалось. Раздалось царское «спасибо», но зоркий глаз августейшего командира усмотрел беспорядок, и виновник его штаб-ротмистр М. немедленно был посажен им на гауптвахту.

Отъезд императора германского с маневренного поля отмечен случаем, едва не закончившимся трагически. Обыкновенно в конце маневров, после сигнала «отбой», в поле накрывался для высочайших особ и лиц их свиты завтрак, к которому приглашались офицеры ближайших к царской Ставке войсковых частей. Таковых офицеров ввиду любопытства, возбужденного присутствием высокого иностранного гостя, оказалось чрезвычайно много, и их желанием было приветствовать после завтрака громким «ура» отъезд своего верховного вождя императора Александра III. Подали тройку, заменявшую в то время автомобиль. Офицеры сгрудились вокруг нее. В коляску сели оба монарха. По слову императора Александра III, обращенному к кучеру, «пошел» вырвалось громкое «ура» окруживших коляску офицеров. Испугавшись криков, лошади заупрямились. Коренник встал на дыбы, пристяжные рванули в стороны. Тройка не сдвинулась с места. Вследствие этого император Александр III должен был просить офицеров прекратить крики, и только тогда, после ряда усилий успокоить взволновавшихся лошадей, коляска с обоими императорами бешено прыгнула вперед и умчалась по ровной дороге… Об этом инциденте в свое время много говорили в столице ввиду личной несимпатии императора Александра III к своему гостю.

Между великим князем Николаем Николаевичем и императором Вильгельмом II никогда не существовало близких отношений. Я могу объяснить это тем общим недоверием, которое существовало в России по отношению к молодому германскому императору. Удаление князя Бисмарка, прекращение действий конвенций 1887 г., а также торжественно обставленное путешествие императора Вильгельма на Восток предопределили неблагоприятное для России направление нового политического курса в Германии. С другой стороны, экономические соображения России, требовавшие для ее развития привлечения иностранных капиталов, вызывали все настойчивее необходимость сближения России с Францией и Англией, против которой, собственно, и было направлено жало новой германской политики.

Основанием к политической перегруппировке европейских государств послужил, собственно, союзный договор между Германией и Австро-Венгрией, начало которому было положено в 1879 г. Прошло, однако, еще около 12 лет, прежде чем для России вырисовалась окончательно неизбежность полного разрыва с прошлым и заключение нового франко-русского союза. Известно, что обмен мнениями по этому вопросу произошел между правительствами России и Франции лишь во второй половине 1891 г. Но только в следующем году состоялось наконец подписание соответственного проекта военной конвенции начальниками генеральных штабов обоих вышеназванных государств. Наконец, еще через 10 лет, в 1902 г., состоялось высочайшее назначение великого князя Николая Николаевича при войне на Западе главнокомандующим войсками германского фронта.

Все эти данные, лишь постепенно развернувшиеся на протяжении многих лет, конечно, мало способствовали установлению сколько-нибудь доверчивых отношений между обоими названными выше лицами, имевшими вероятие оказаться в будущем военными противниками.

Тем не менее император германский Вильгельм назначил великого князя Николая Николаевича шефом 10-го Магдебургского гусарского полка. Депутация этого полка приезжала в Петербург и радушно и гостеприимно принималась великим князем и лейб-гвардии Гусарским полком в Русской Капорской, летней резиденции полка близ Красного Села.

Великий князь и сам по приглашению императора Вильгельма был в Германии на маневрах германских войск. Присутствуя в свите императора, он, конечно, не мог многого видеть, но по своем возвращении восхищался стройностью и порядком передвижения немецких войск. Восхищался он также теми лошадьми, которые были подведены ему и лицам его свиты для присутствования на маневрах.

В последний год командования полком великий князь, широко зарекомендовавший себя блестящим кавалеристом, командирован на большие маневры под Ровно войск Варшавского военного округа, составивших северный отряд против войск Киевского округа, выделивших южный отряд. Великому князю поручено командование кавалерией северного отряда, долженствовавшей действовать против южной конницы, которой командовал также известный кавалерист того времени генерал Струков. Старшим руководителем этого маневра был Николай Николаевич Старший.

Молодой великий князь, широко раскидывавший свои части до боя и умевший их быстро сосредоточивать к периоду боевого столкновения, приобретал почти всегда ко времени боя преимущества над своим противником. Это вызывало скрытое недовольство не только командовавшего войсками Киевского военного округа генерал-адъютанта М.И. Драгомирова, ревниво относившегося к боевой подготовке войск своего округа, но и недружелюбное отношение к вводимым новшествам старого генерал-инспектора кавалерии Николая Николаевича Старшего, видевшего в них до известной степени осуждение им охранявшейся рутины.

Великий князь Николай Николаевич не мог не заметить этого к себе недружелюбия со стороны лиц старшего, так сказать, поколения, но, преклоняясь перед талантами и воспитательными приемами Драгомирова, он сумел сохранить по отношению к последнему до самой его кончины хорошие чувства и добрые отношения.

Зато молодежь отнеслась к великому князю восторженно, и возвращение его после маневров в полк стало для него в известной мере триумфом.

Во главе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии

В самом конце 1890 г. великий князь Николай Николаевич сдал полк и через некоторое время получил в командование 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, расположенную в окрестностях столицы.

Весной 1891 г. скончался отец великого князя Николай Николаевич Старший, и должность генерал-инспектора кавалерии упразднили; разработка же всех вопросов, касающихся кавалерии, была сосредоточена в особой кавалерийской части при Главном штабе. Эти обстоятельства позволили молодому великому князю более свободно вести полки своей дивизии по новому пути, глубоко отличному от прежнего рутинного.

Уже с зимы стали в полках этой дивизии проводиться все подготовительные требования, вылившиеся к этому времени в стройную программу благодаря опыту, произведенному ранее в лейб-гусарском полку. Конечно, дело не обходилось без трений, кое-где втихомолку роптали, по-прежнему опасаясь порчи конского состава, но все же к лету требование легкого и быстрого маневрирования эскадронов и полков на пересеченной местности было достигнуто. Много работы проявлено и в деле разведки, в результате чего в конце лета на двухсторонних маневрах дивизия, которой командовал великий князь Николай Николаевич, заметно выделилась своей подготовкой по сравнению с другими кавалерийскими частями.

Не обходилось без курьезов. Случайное появление какого-нибудь небольшого разъезда от частей 2-й гвардейской кавалерийской дивизии в тылу или на фланге противной стороны вызывало маневренную панику. «Гусары уже в тылу! Мы обойдены!!» передавалось из уст в уста. «Опять неудачный для нашей стороны маневр!»…

Преимущества в боевом отношении тех принципов, которые были положены в основание обучения полков 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, настолько били в глаза, что постепенно их стали проводить и в полках 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Вначале это подражание казалось трудноосуществимым ввиду того, что полки 1-й гвардейской кавалерийской дивизии кирасирские и, как таковые, комплектовались более рослыми людьми и лошадьми. Необходимо поэтому было побороть новое предубеждение о невозможности предъявления одинаковых требований к обеим дивизиям. Вскоре, однако, действительность показала противное, и втянутые в работу рослые кирасиры на своих дромадерах галопировали и маневрировали на пересеченной местности за умелым и опытным вождем с одинаковым почти успехом, как и легкие гусары или уланы.

Гвардейская кавалерия получила, таким образом, общий толчок в новом направлении.

Командование дивизией было чрезвычайно полезным этапом для молодого великого князя на пути его дальнейшего служебного движения. В лице начальника штаба командуемой им дивизии полковника Палицына он получил чрезвычайно осторожного и систематического сотрудника, ознакомившего его с хозяйственно-административными распорядками, принятыми в Военном министерстве, и систематизировавшего все его мысли по вопросу об обучении конницы. Вначале трудно представить себе, как могли ужиться и сработаться эти две столь различные фигуры. Один пылкий, излишне горячий, порывистый, другой осторожный, медленный, слишком, может быть, даже теоретичный. Тем не менее совместная работа у них наладилась: великий князь учил конные части в поле, его начальник штаба на основании результатов этих работ готовил разного рода приказы, инструкции, чертежи и схемы, которые получали неофициальное распространение не только во всей гвардейской кавалерии, но и в тех армейских полках, во главе которых стояли более восприимчивые и деятельные командиры. Так как весьма многими полками командовали офицеры, проведшие свою первоначальную службу в гвардейских частях или в Генеральном штабе, то приемы и навыки, рекомендуемые великим князем, стали распространяться во всей армии довольно широко.

Существовавшие в то время официальные уставы кавалерийской службы и наставления к ним страдали к тому же слишком большой общностью указаний, которые оставались часто неуловимыми для начальников средней руки. Они требовали самостоятельной разработки деталей, каковая работа была непосильна большинству тогдашних кавалерийских начальников. В результате этого многие отделы обучения как бы обходились, причем особенно страдали вопросы организации разведки в широких размерах и употребления боевых порядков крупных частей кавалерии (свыше полка). Между тем в то время в России существовали не только кавалерийские дивизии, но пользовалась вниманием также идея сведения дивизий в отдельные кавалерийские корпуса. Кроме того, свойства новых образцов артиллерии и винтовки требовали также изменения уставных форм.