Читать онлайн Комендачи

- Автор: Артур Салахов

- Жанр: Современная русская литература, Книги о войне

Пролог

Во второй половине шестнадцатого века в Русском государстве появилась опричнина, а верные Ивану Грозному воины стали называться опричниками. Объезжая окрестные земли под видом сбора налогов, они грабили, убивали и наводили ужас на людей любых сословий. Их можно было видеть издалека по висевшей на седле с одной стороны отрубленной голове собаки как символу преданности царю, а с другой – метле как символу того, что именно эти люди очищают страну от неверных и ненужных Ивану IV граждан. В руках у «чёрных» гвардейцев царя обычно была секира, которой, очевидно, рубились головы «вероотступников», «христопродавцев», «изменщиков» и «клятвопреступников». Атрибутика этого войска в дальнейшем была запечатлена на гербе опричнины, где так и красовалась отрубленная голова собаки на фоне перекрещённых метлы и секиры.

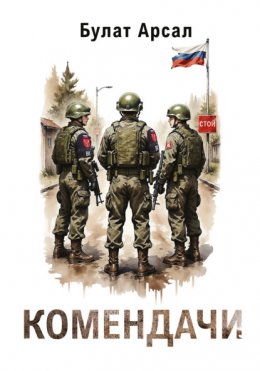

Прошло четыре с половиной столетия после окончания того смутного и страшного времени, как на территории уже Новороссии вдруг появились люди в военной форме с чёрными повязками на всё правое предплечье и красным шевроном посередине – с точно таким же набором: головы собаки, метлы и секиры. Трудно сказать, кто решил позаимствовать эту эмблему, но, по всей видимости, человек, предложивший её, или не знал истории опричнины, или просто желал в дальнейшем воссоздать исторический кошмар русского средневековья, или был просто человеком с неадекватным чувством юмора… Военнослужащие с такими повязками стали называться «военной комендатурой».

За более чем восемь лет существования в Донецкой Народной Республике отдельного комендантского полка парни с подобной эмблемой на форме ни разу не стали причиной страха мирных жителей, они никогда не ездили по городам и весям Донбасса, убивая людей или отнимая имущество. Это были обычные солдаты обычного подразделения Народной милиции ДНР, вставшие на защиту родного края.

Записи из жизни одной из рот комендантского полка легли в содержание этой книги, первую главу которой вы уже раскрыли перед собой.

Глава первая

Новая коменда

Казармы комендантского полка были на редкость, для донецких войсковых частей, уютны, если не сказать – комфортабельны во всех отношениях. Тут тебе и кубрики на четыре коечки, и туалеты с кабинками, и душ, пусть даже с холодной водой, и стиральная машина–автомат. В комнате отдыха – панель широкоэкранного телевизора и библиотека на всякий вкус. Коридоры широкие – можно строиться в четыре шеренги. С длиной пролётов строители, правда, погорячились, и это мог «с благодарностью» оценить любой солдат, когда драил полы во время дневального дежурства.

Нельзя не описать место для курения, называемое в солдатском просторечии «курилкой». Она была похожа на веранду «садов Семирамиды», где было приятно посидеть просто так и отвлечься от надоевшего, унылого времяпровождения в расположении, где, кроме телевизора, нард и домино, иногда объявлялась всеобщая чистка оружия или конкурс скоростной сборки и разборки личного оружия.

Естественно, что основным условием удобства в армии является место приёма пищи. И это не обязательно всегда столовая. На передовой, в полях, на учениях или прочих выездах приём пищи на земле – явление обычное. Но в войсковых частях, находящихся внутри мегаполисов и цивилизации, приличная столовая с удобными мягкими стульями, покрытыми свежей скатертью столами на четыре персоны, салфетками и цветочками в горшочках, да ещё и с видеопанелью на стене – событие редкое и достойное всяческих похвал в адрес заместителя командира по тылу и начальника столовой. Подобный оазис среди сурового армейского бытия надо ещё уметь создать.

Кормили два повара – Дима и Денис, менявшиеся через каждые две недели между собой по принципу: четырнадцать дней на «передке», четырнадцать – в гарнизоне. Помогал по кухне наряд, ходить в который было несложно и даже выгодно, так как после него обязательно отпускали на сутки домой. Что же касается качества готовки, то все комментарии сведутся лишь к тому, что Дима до мобилизации работал помощником шеф–повара в ресторане при пятизвёздочном отеле «Донецк–Плаза», а Денис откармливал отдыхающих в пансионатах Ялты и Алушты. Высокий класс и профессионализм никогда не вызывали изжоги, несварения желудка и прочих нехороших последствий, как это случается у нерадивых и безответственных поваров. Народ был всегда доволен, искренне благодарен и ещё долго вспоминал добрым словом, даже всуе.

Однако удобства в дальнейшем несколько поубавились. После освобождения Мариуполя украинцы всё же оставили Донецк без централизованного водоснабжения. Это сразу отразилось на количестве и трудоёмкости нарядов, потому что появилась необходимость носить воду на верхние этажи из бочек, которые ежедневно наполнялись водовозками на хозяйственном дворе.

Окна, даже на третьем и четвёртом этажах, пришлось закладывать мешками с землёй в связи с опасностью прилётов вражеских снарядов на территорию военного городка и в окрестности. Курить, правда, разрешили теперь прямо в туалетах, но от этого в помещении поубавилось свежести.

Со временем жить стало теснее, и в кубриках возвели двухъярусные кровати, так как началось резвое пополнение новой роты комендантского полка, формирующегося для отправки в Артёмовскую комендатуру. Город, конечно, ещё взят не был, но оптимизм командиров полка, передаваемый из уст в уста и до ушей постепенно увеличивающегося личного состава, позволял надеяться на скорое отбытие в окрестности этого славного городка, пока называемого украинцами Бахмутом.

Шёл июнь 2022 года…

Командир роты, лейтенант с позывным «Лодочник», к которому чаще обращались как к Андрею Григорьевичу, был дважды ранен и неоднократно контужен ещё под Иловайском летом четырнадцатого, когда вдвоём с товарищем вышел из–под артиллерийского обстрела, потеряв на поле боя почти целую роту ополченческого подразделения. Возможно, боевое прошлое послужило назначению его командиром роты в звании младшего офицера, когда на должностях взводных стояли два майора и один старший лейтенант.

О майорах – отдельно…

Анатолий Олегович Голодов – «Опер», по его собственным рассказам, чуть ли не в первых рядах восставших ещё весной четырнадцатого пошёл разоружать милицию в Краматорске и возглавил одну из рот под общим командованием самого Игоря Стрелкова. Майором, кстати, он стал ещё в рядах всё той же украинской милиции, где верой и правдой прослужил более двадцати лет и был отправлен на пенсию незадолго до наступления Русской весны. Ростом был невелик, худощав вследствие хронического гастрита и потому патологически жаден до любой съестной халявы. Отправляясь на многочасовые или суточные выезды, никогда не брал с собой тормозков из дома, поручая ответственное дело по обеспечению его персоны харчами солдатам, которые всегда к скромным сухим пайкам прикупали и колбаски, и сальца со смальцем, и овощей из собственного огорода не забывали присовокупить. Жрал он всегда, не стесняясь, много, большими кусками, не успевая прожёвывать как следует. Никогда не благодарил и, закончив трапезу, отходил от бойцов подальше, доставал сигарету – всегда дорогих марок – и курил в гордом одиночестве. Своим куревом, понятное дело, на войне тоже не забывал делиться, хотя для этого случая всегда держал запас из дешёвой «Примы».

Александр Борисович Бабицкий, с позывным «Джавдет», офицерское звание получил, закончив какое–то военное училище ещё в СССР, но, судя по возрасту (шестьдесят с гаком), не очень преуспел в службе. К началу войны на Донбассе был уже на военной пенсии и, тем не менее, в 2014‑м не стал сидеть дома и через старых сослуживцев устроился в штаб комендантского полка г. Донецка. Боевого опыта не имел, но голос задирать на солдат любил при всякой возможности, оскорбляя подчинённых, зачастую не следя за словами и забывая, что в мужском возрастном коллективе не следует опускаться до упоминания матерным глаголом чужих родителей, которых, может, уже и нет на этом свете. Поговаривали, что однажды солдаты комендатуры встретили Джавдета посреди ночной улицы, где он прогуливался в тапочках, застиранной пижаме и с мопсом за пазухой, и всыпали за скабрезный язык по самое «не могу». Фингал не проходил долго, а спину не мог выпрямить аж две недели. Пришлось отлёживаться дома, а потом и вообще уволиться в отставку.

Вновь вернуться на службу буквально пинками вынудила супруга, которую он откровенно боялся, хотя всех уверял, что просто уважает её мнение. Баба она была весьма яркая и видная, как пионерский костёр в ночи. Дама такая высокая, пышногрудая, к тому же властная и придирчиво требовательная к тратам мужа. Скорее, будет правильным сказать, что своих трат у него и не было, так как поступления зарплаты на банковский счёт мужа становились ей известны до того, как он сам узнавал об этом. Причина отправки муженька на старости лет в армию была прозаично меркантильна и никак не сопрягалась с какими–то патриотическими позывами. В войсках объявили о повышении заработной платы в несколько раз, и этого оказалось достаточно, чтобы отменить застоявшийся радикулит, вылечить «стреляющую» поясницу, заткнуть пробкой вываливающийся геморрой и пинком под зад выпроводить еле ковыляющего супруга командовать хоть взводом, хоть отделением – лишь бы деньги в дом тащил. Солдаты догадывались о причинах хамоватой психической ненормальности Джавдета и его показного превосходства над подчинёнными. Униженный и почти бесправный в семье подкаблучник на службе в казарме выплёскивал всю желчь, накопившуюся рядом с женой-Цербером, на бесправных бойцов. Они поневоле были обязаны молча стоять и внимать в свой адрес массу неприятных, гадких колкостей, по праву предназначенных той самой «змеюке подколодной». Со временем подчинённые свыклись с выходками майора Бабицкого, старались просто пропускать мимо ушей оскорбления, не замечать придирки и где–то в глубине души в известной мере сочувствовали ему. «Не дай Бог такую бл***, стерву в жёны взять. Лучше уж в холостяках проковылять, чем вот так в примаках мытариться», – поговаривали в курилке солдаты.

Если майоры командовали первым и третьим взводами, то старший лейтенант Конкин Сергей Анатольевич возглавлял второй взвод. По виду – спокойный, с пивным брюшком и взглядом, не выражающим какую–либо собственную позицию. Под командованием такого офицера служить всегда тяжело уже только потому, что нет уверенности в командире как в отце или старшем товарище. Совершенно индифферентный к просьбам подчинённых, трусоватый в принятии решений, не имеющий ни личного мнения, ни офицерского достоинства – пустой индивид, в бой с которым идти было просто страшно вдвойне. Хотя вряд ли он там был когда–либо до прихода в подразделение.

В роту приходили и по одному, и группами, как троица ветеранов–казачков атамана «Всевеликого Войска Донского» генерала Козицина.

Наиболее активным и говорливым был, как водится, самый маленький ростом Игорёк с позывным «Руха», имевший за плечами службу в погранвойсках СССР на границе с Афганистаном, а также боевой опыт, ранение и контузию в боях под Иловайском в 2014 году в звании казачьего есаула.

Спутниками Игоря оказались такие же «станичники» с четырнадцатого: подъесаул Юра Беликов и хорунжий Серёга Алищанов. Первый, как и Руха, служил при Советском Союзе в пограничных войсках, правда, на турецкой границе в Грузии. Второй был танкистом и в рядах Советской армии, и в казаках, и в дальнейшей службе в Первой Славянской мотострелковой бригаде, которую уже давно и все на Донбассе ласково называли «Копейкой». Объединяло Юру и Серёгу их частое и при каждом удобном или неудобном случае упоминание типа: «Когда я срочную служил на границе…» или «Да я под Хабаровском в тайге на срочке…».

Колоритнейшим из заселившихся в кубрик ещё за месяц до прибытия Рухи, Беликова и Танкиста (Алищанова) был Сергей Александрович Луцик, за которым уже закрепился уважительный позывной «Саныч». С белым пушистым «ёжиком» на голове, такими же белоснежными усами и бровями на фоне круглого, всегда хитро улыбающегося и в то же время доброго розового лица, пузоковатый добрячок обладал особенным шармом и был больше узнаваем в роли Дедушки Мороза, хоть и без бороды. Было Санычу шестьдесят четыре года, и он считался самым возрастным бойцом, пришедшим добровольно на войну уже не в первый раз. Он успел повоевать в танковых частях в той же «Копейке» с самого начала войны на Донбассе в качестве командира танка. Звание прапорщика получил уже в ДНР, хотя в далёкой молодости в не менее далёком Челябинске окончил танковое училище и дослужился до капитана Советской армии. Чего только в жизни не бывает…

Саныч так же часто сравнивал настоящее с прошлым. Нет–нет да и расскажет в очередной раз, что, когда полез впервые в танк после многих лет гражданской жизни, то обратил внимание, что раньше в Союзе боевые машины имели более широкие кабины и объёмное кресло механика. Молодёжь удивлялась и недоверчиво посмеивалась, полагая, что Саныч загибает. На это он, заливаясь заражающим смехом, отвечал: «Не верите? Вот доживёте до моих лет, нарастите такой мамон, как у меня, тогда поймёте, о чём я вам толкую…».

Надо сказать, что возрастных бойцов в роте оказалось очень даже немало. Алищанову, Беликову и Рухе давно перевалило за половину шестого десятка. Толику Передряеву – артиллеристу с восьмилетним стажем в артиллерийской бригаде «Кальмиус», постоянно извергавшему самогонный перегар, но никогда не показывавшемуся в пьяном состоянии, было чуть меньше Саныча.

Однажды утром в расположении роты появился бомжеватого вида, совершенно беззубый мужичок с настоящей дворницкой метлой на месте бороды и в роговых очках. Юра Шушпанов буквально на перекладных добрался из Екатеринбурга на войну в Донецк, имея в кармане сущие пустяки. Надев новенькое обмундирование, Юра без сожаления выбросил гражданские обноски в мусорный ящик, сопроводив это действие словами: «Отслужили, пора и честь знать на хрен собачий». В паспорте Шушпанова был проставлен 1958‑й год рождения от Рождества Христова, и теперь он стал самым старым в роте солдатом, опередив по возрасту Саныча на несколько месяцев. Юра был неразговорчив, не брезговал втихаря одеколоном, не стеснялся докуривать окурки, лежащие в курилке в достатке. Экономный был товарищ. Похоже, что и маргинальный вид его был не просто от дальней дороги, а приобретён прежним и весьма долгим жизненным укладом.

Как–то Джавдет, в свойственной ему манере, решил поддеть Шушпанова, назвав Юру «бомжом чушпанным», на что последний не растерялся и послал того к «едрёной матери» и ещё «куда подальше». Строй замер в ожидании скандала, но тогда всё закончилось простым конфузом Джавдета, который обещал шёпотом на ухо Лодочнику, что научит Шушпанова родину любить.

Вечером, во время культурного отдыха у телевизора, когда Юра даже побрился, изрезав всю рожу старым, подобранным в раковине лезвием, Бабицкий–Джавдет решил взять реванш за дневной пердимонокль и продолжил начатое глумление над солдатом:

– Чего ты сюда пришлёпал, чушпан? Захотел себе ветеранское удостоверение выхлопотать? Видать, пенсии–то таким не платят?

Юра молчал. Джавдет не унимался:

– Только тут ведь война, мужик. Пиф–паф. Убить могут запросто. Небось, побежишь при первом же обстреле штаны застирывать?

Юра молчал. Народ напрягся в ожидании развязки. Джавдет продолжал:

– Ну, ничего! Вот поедем в Артёмовск – там увидишь небо в алмазах. Тут ты и обосрёшься, и драпанёшь аж до Сибири…

Джавдет начал было уже сам смеяться над своей «шуткой», как Юра внезапно встал и спокойно вышел из комнаты, оставив в, теперь уже, глубоком молчании остальных телезрителей и глупо ухмыляющегося майора, думающего, очевидно, что достиг результата и сел на коня верхом. Житейская мудрость гласит: «Чем мельче душонка у человека, тем глубже он копает под других». Прошло не то чтобы много времени, и возвращение Шушпанова показалось неожиданным для всех, а для Джавдета – в первую очередь.

Солдат встал напротив удивлённого майора, ткнул прямо в нос красную книжицу и раскрыл правую ладонь… Сбоку сидевший Руха смог рассмотреть на картонке начало вытесненной золотой надписи: «Верховный Совет СССР…». В мозолистой ладони старого воина на развёрнутой белой тряпочке лежал советский орден Боевого Красного Знамени.

– Мне бежать не надо до Сибири. Я на Урале живу.

Джавдету ответить было нечего…

Так народ узнал, что Юра ещё в молодые годы служил в морской пехоте Северного флота и в конце семидесятых был заброшен в составе батальона на территорию Анголы, лояльность которой СССР покупал не только пшеницей, но и жизнями наших советских парней. Младшему сержанту Шушпанову, как и десятерым его сослуживцам из целого батальона, после выхода в Союз вручили известные ордена. Вручили и всем остальным… посмертно.

Респект от сослуживцев к Толику с того момента стал непререкаемым, а вот к майору Бабицкому люди преисполнились откровенным неуважением и брезгливостью. Так ведь заслужил…

Самым последним из стариков приехал Серёга и сам себе присвоил позывной «Саратов», чтобы лишний раз не докапывались, откуда он прибыл. Тем не менее всегда, услышав его позывной, каждый непременно спрашивал: «Из Саратова, что ли?» Серёга бесился, но отвечал: «Нет, бл***, из Петропавловска–Камчатского. Там название двухсложное, поэтому я – Саратов».

Боевого опыта он не имел, если не считать облучения на Чернобыльской аварии. Его тоже никто не гнал батогами на Донбасс, да и до «частичной» мобилизации в России тогда ещё не дошло. Надо сказать честно, Серёга был достаточно серьёзным мужчиной для того, чтобы с ним общаться запанибратски. Дело делал на совесть, службу нёс исправно, водку пил экономно, жене звонил регулярно. Не курил…

В общем, команда кубрика собралась из много поживших и потрёпанных судьбой старичков, в задницах которых с ранних лет застряло острое шило, не дававшее им тихо и мирно сидеть перед телевизором, пока молодёжь прыгает по окопам и складывает свои буйные головы на фронтах разгорающейся войны. Самое примечательное во всём этом движении было традиционное для Донбасса добровольческое начало, когда в первых рядах, как правило, шли бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы, бывшие советские солдаты. В общем, граждане некогда великого Союза Советских Социалистических Республик. Это были люди, воспитанные как созидатели и устроители жизни, а не как квалифицированные потребители чужестранных достижений, жратвы и халявы. Они, как их деды, шли за идею и воевали на совесть. Закономерность, однако…

Кстати, о добровольцах… Кто честнее и достойнее в своём порыве? Тот, который приехал на свои деньги по чисто идейным соображениям в первые восемь лет противостояния, в слабо вооружённое ополчение, где с задержкой давали довольствие в пятнадцать тысяч рублей на сигареты, а форму от носков и до зимних шапок приходилось покупать самому? Или тот, кого отправили за казённый счёт на войну, когда на фронтах на полную работала русская артиллерия, а с воздуха всё было прикрыто авиацией? В военкоматах им выдавали полное обмундирование, обучали навыкам войны, а на банковские карточки перечисляли и продолжают начислять баснословные гонорары в пять и даже десять раз больше того, что новоявленные «тарифицированные патриоты–добровольцы» могли видеть только во сне. Тысячи баннеров на улицах городов вместо поздравления «С Новым годом!» начали пестрить призывами: «Стань добровольцем за полмиллиона (миллион, два) рублей». Будто реклама смертельной лотереи. По собственной воле идти умирать за идею и добровольно подписывать контракт со смертью ради денег – две очень разные непохожести. На Донбассе это различие понимали по обыкновению честно. Кто–то из местных поэтов–ополченцев оставил очень точные слова:

- «Не ордена и не медали,

- Не баснословный гонорар,

- Нас в штурмовые роты звали,

- Чтоб затушить войны пожар…»

И никакой бравады под знамёнами правящей партии и громких лозунгов, постепенно превращающих высокое слово «патриотизм» в опошленную и затёртую демагогическую ветошь.

Однако и у такой реальности есть оправдание. Человек в любом случае, если не мобилизован насильно, идёт на войну добровольно – добровольно складывает голову, пусть даже из–за денег. Но, если разобраться, толкает его на это в первую очередь нужда, в которую всё глубже и глубже загоняет его самого и домочадцев окружающая данность. Разве не с семьи для настоящего мужика начинается понятие Родина? Именно с неё, а её надо обеспечить и, если уж нет иных возможностей, гарантировать сносное будущее детям, даже если ради этого придётся отдать жизнь или здоровье. Вот и получается, что добровольчество за деньги тоже можно назвать порывом во имя Родины…

Вот такая кровавая и нелепая философия в эпоху потребительского капитализма, куда загнали народ те, кто не смог искусством высокой дипломатии оградить страну от войны…

Чалый, также готовившийся отметить шестой десяток, во втором кубрике оказался один среди относительно молодых ребят, которые практически все годились ему в сыновья – как минимум. Он уже побывал в зоне спецоперации, куда пошёл 24.02.2022 добровольцем в составе стрелкового полка. Однако после двух месяцев тяжёлых боёв под Харьковом полк был рассеян и расформирован, а старый солдат попал в госпиталь, откуда военно–врачебная комиссия отправила его в отставку. Узнав, что идёт набор в комендантский полк, Чалый, не задумываясь, побежал в военкомат, где ему вместо направления на медицинское переосвидетельствование поставили в паспорт и в военный билет штамп «невоеннообязанный». Это обстоятельство нисколько не смутило ветерана Гвардейской Первой Славянской мотострелковой бригады, и он пришёл, надев форму с наградами, на собеседование прямо в штаб полка. Конечно, его приняли с распростёртыми объятиями и через учётный стол военного комиссариата проводить не стали. «Всё равно скоро спишут, а комплектовать роту надо», – решили командиры. В итоге Чалый, имевший за спиной, кроме прочего, три года службы в артиллерийских частях ополчения, прошёл в армию в последний раз через, что называется, «чёрный вход», чем немало расстроил жену, которая только дождалась мужа живым и еле здоровым из–под Харькова.

Когда однажды вечером объявили построение и командир роты приказал выйти из строя бойцам, имеющим боевой опыт, то на местах осталось стоять не больше трёх–четырёх человек. Даже самый молодой Андрей Кутузов, который уже хлебнул лиха с 2016‑го по 2019 год, сделал свои два шага вперёд. Не остался в строю Мишка Мишин, успевший получить ранение в боях за Мариуполь; вышел Никита Мищенко, вернувшийся из–под Запорожья; Рубен Серёгин, прошедший свой боевой путь в первые годы ДНР в ополчении; Коля Курнаев и Влад Грек, отслужившие в Народной милиции ДНР также между четырнадцатым и двадцать первым годами. Николай вообще уже давно жил в России и накануне объявленной мобилизации в Донецке приехал погостить к родителям, а вот выехать к жене в Ставропольский край уже было не судьба из–за призывного возраста и военной обязанности рядового запаса Курнаева.

В армии так уж складывается, что в одном кубрике, плотно заставленном двухъярусными кроватями, из–под которых по ночам испаряется амбре давно нестиранных носков, под разноголосый храп со свистом и редкие вздохи от сладострастных снов живёт большая семья, состоящая из совершенно разных и близко не похожих друг на друга мужчин. Пусть не семья. Согласен. Не прав. Действительно, несколько попахивает «гейропейскими ценностями». Это, скорее, братство… Боевое братство, сплочённое службой, ратным трудом, общей целью и обязанностями. Легко ли уживаться в таком коллективе взрослым мужикам? Не всегда, но деваться–то некуда. Война, брат, вокруг, и не до капризов с сантиментами домашними, когда можно пококетничать да покривляться перед женой, которая и простит, и поймёт, и пожалеет, и накормит, и нальёт, и супружеский долг, так сказать… Дело–то житейское. В мужицком сообществе такое поведение ой как может повернуться не то чтобы боком, но прилёт в «хлебало» кулачищем от соседа по койке вполне реален и даже закономерен. Конечно, терпение и такт тут нужны не меньше, нежели в семейной суете. Чем сходу лапищей махать, неплохо было бы подумать о последствиях. Можно же и в ответ огрести. Вот такая, понимаете ли, дипломатия, когда и врезать не мешало бы, да нельзя статус–кво в товариществе нарушать. Для этого есть язык и слова, которыми нужно просто уметь жонглировать – так, чтобы оппонент был обезоружен, обескуражен, озабочен своей беспомощностью и просто успокоился, не теряя собственного достоинства. В любом раскладе неосторожно бросаться словами в таком коллективе нельзя.

Как–то появился в роте индивид. Знающие люди сразу определили по наколотому перстню на безымянном пальце, что парнишка непростой, а со шлейфом хорошего срока. Попал он в комендантский полк чудесным образом, а точнее, случайно и по доброй душе Лодочника, который, проезжая мимо военкомата, вдруг увидел грустного паренька, не решающегося пройти через дежурного на призывной пункт. Остановил машину, подошёл, поспрашивал за жизнь и пожелания на счёт службы. Недолго думая, предложил сесть в машину и повёз сразу в полк к заместителю начальника штаба, где представил того своим племянником и «вот таким парнем!», который рвётся в бой и готов служить не за славу, а по чести. Вот так в роте появился верный ординарец Лодочника, по совместительству стукач, кидала и разводила молодых доверчивых новобранцев на разные суммы денег, бывший зек – Андрюха Водолаз. Хотя обо всём сказанном в роте узнали лишь спустя время.

Состоялся в кубрике разговор между Игорем Рухой и Рубеном Серёгиным, где первый смог набором вразумительных фраз внушить Рубену его неправоту в спорном вопросе.

– Тебе на зоне воспитателем надо работать, – вставился в разговор Водолаз, обращаясь к Рухе.

– Воспитателем на зоне, говоришь? – переспросил Игорь. – А почему именно на зоне?

– Сладко поёшь. От твоего мурлыкания кончить можно. Сидельцам это понравится. Дрочить по кайфу станут, пока ты туфту гнать будешь. Прикинь! Ты трындишь, а они на тебя кулачками по шлангам водят…

– Не понял. Ты это про меня так говоришь? – спокойно спросил Руха, пристально вцепившись взглядом прямо в глаза Водолаза.

– Так на кого же? Сладкоголосый ты наш, – противно улыбнулся бывший зек, подмигнул глазом Рухе и цокнул язычком.

Это был явный перебор, и Игорь не заставил себя долго ждать. Подскочив в один прыжок к Водолазу, он со всей силы выбил того ударом снизу под пружину кровати. Бывший зек с грохотом свалился на пол и, до того как встать, получил кулаком в ухо, от чего застонал и тут же выбежал прочь. Братва подскочила с мест, а на шум прибежали и бойцы из соседнего «стариковского» кубрика.

– Ну ты и пси–и–их! – удивлённо протянул Рубен и почесал затылок.

– Да ладно вам, – вставил спокойно Никита Мищенко, всё это время читавший какую–то книжку у окна. – Сам виноват. Какого хрена нам тут блатными понятиями сыпать? Ещё раз повторит – я ему, урке сраному, сам добавлю по самые гланды.

Никите Мищенко, который незадолго до спецоперации начал проходить практику в отделе криминалистики в Харцызске, верилось охотно…

Денис Першин с Мишкой Дмитриевым были многодетными отцами семейств, успевшими к своим неполным тридцати пяти годам «настрогать» и даже немного воспитать по четверо ребятишек. У кого и сколько мальцов и девок – никто не знал, а они не особо и рассказывали. В увольнение парни рвались часто и даже не гнушались самоволкой. Возвращались в срок, хотя иногда подшофе. Уже позже, в Мироновском под Артёмовском, они одними из первых начали покупать автомобили, которых на вторичном рынке появилось изобилие. Машины были чаще возрастом старше покупателей – молодых солдатиков, неожиданно разбогатевших на новых российских армейских жалованиях. Но жгучее желание любого молодого человека, да ещё имеющего семью с большим детским садом, делало приобретение личного автомобиля задачей самой первостепенной важности.

Рынок ответил спросу резким и крутым повышением цен даже на «драндулеты» из семейства тольяттинских авто–тазиков, хозяева которых уже просто собирались отправить свои «драбины», «рыдваны» и «тарантасы» в утиль. В первое время, когда рынок захлестнула волна баснословных гонораров, за двести тысяч рублей солдатской зарплаты на прихваченной территории Донбасса можно было приобрести пару «девяток» или две пары «шестёрок» на собственном ходу. Далее предложение обнаглело: цены взлетели вдвое, запчасти – втрое, а обслуживание и вовсе выстроило горе–автовладельцев в нескончаемую очередь. Появились мастерские даже при ремонтных ротах в полках и бригадах, где быстро научились доводить до ума некоторые виды подержанных иномарок. А чего вы хотите, если бывшие гражданские автослесари Донбасса почти в полном составе ушли на фронт?

Вскоре Мишка Дмитриев подал пример и взял в качестве машины–донора «классику» не на ходу – так сказать, машину на разборку под запчасти. Пример получил всеобщее одобрение, и через неделю–другую в заброшенных гаражах и во дворах Мироновки, Новой Луганки и Светлодарска не осталось ни одной, даже бесколёсной «мажары».

Если никогда не имевшие прав Дмитриев и Першин не гнушались любым хламом, на котором можно было доехать до семейств и обратно, то молчаливый и рассудительный Эдик Харитонов уже имел зелёный с перламутром автомобиль «Ауди». Неудержимого желания этот скромный, молодой, только что дипломированный опер обновить свой автопарк не выражал, лишь иногда правильно замечая, что «глупо тратить деньги, полученные за риск, на ржавеющий металл». В его планах на первом месте стоял дом, потом свадьба и только следом – новая машина. У пожилых солдат такой житейский взгляд вызывал одобрение, хотя и в некоторых почти облысевших и седых головах роились мысли об обновлении личного автопарка из различного авто–трэша. Так иногда бывает: голова стареющих мужчин постепенно превращается в задницу – сначала по форме, а потом и по содержанию…

К счастью, старики в основном не были заражены страстью к накоплению и скупке всего, чего ни попадя. У них были более приземлённые задачи и мысли о будущей послевоенной жизни. В конце концов, они–то уж точно понимали, что все ненужные приобретения могли оказаться напрасными – одномоментно и безвозвратно, а вот оставшиеся без кормильцев семьи вряд ли скоро или вообще когда–нибудь получат от государственных чиновников и всяких там псевдоволонтёров хоть малую поддержку и помощь.

Так же рассуждал и Алишан. Уже в двадцать три года он остался отцом–одиночкой, когда соседская молоденькая хохлушка сбросила новорождённого мальчишку в его азербайджанскую семью и сбежала то ли в Киев, то ли в Польшу с новым хахалем. Хозяйство большое: одних коров – штук десять, овец – отара, кур – с полсотни. Поле под корма – на пять гектаров. А ещё сестра со своим ребёнком на плечах одной матери. Какие уж тут машины для роскоши?

Семья его оказалась в Старобешево ещё в советские времена, когда отец решил остаться в этих краях после службы в армии. Привёз молодую жену и заложил дом. Появились, выросли и разъехались два старших сына. Алишан был самым младшим – четвёртым ребёнком. Когда отца не стало, вся мужская забота легла на этого небольшого роста, но весьма крепкого джигита. С началом спецоперации ждать повестки не стал. Знал, что в военкомате не будут делать скидку на хозяйство и количество иждивенцев. Так и пришёл добровольно, как и большинство бойцов роты.

На первом построении Лодочник с трудом прочитал азербайджанскую фамилию Аллахвердиев и, спутав с отчеством Алишер–оглу, спросил:

– Нерусский, что ли?

– Почему «нерусский»? Местный я, русский, – спокойно и улыбаясь ответил Алишан.

Народ громко засмеялся, и в составе роты появился уроженец Украины с кавказскими корнями с позывным «Русский».

Два сапога – пара: Ваня Шкурный и Юра Крохмаль служили некогда прапорщиками в системе исправления и наказания. Проще говоря, на обывательском языке были они вертухаями на зонах. В принципе, для комендатуры – самая что ни на есть подходящая подготовка. Объединяло их не только звание, служба и пролетарско–крестьянское происхождение, но и неустойчивость к изыскам домашнего самогонокурения.

Между увольнениями пили тайком. Но стоило кому–то из них отъехать на пару остановок по пути домой, как можно было всерьёз беспокоиться за их выходные, которые вполне могли закончиться, так и не начавшись, на гауптвахте столичной комендатуры. Хотя Юра чаще бывал за рулём, а посему его пьянка, как правило, начиналась только по приезде в село – на своей «четвёрке», собранной из деталей множества ранее убитых «драндулетов» этой семейки. В салоне его телеги с двигателем внутреннего сгорания лежало столько автобарахла, что Юра мог запросто остановиться на обочине и открыть маленький такой мобильный автосервис. Даже сварочный аппарат там имел своё законное место – в кресле, которого всегда не хватало какому–нибудь пассажиру.

Ваню среди всех бойцов выделяла странная любовь, которую он выказывал своей супруге в моменты их телефонных разговоров, когда из его уст в мембрану аппарата, как гвозди под ударом большого молотка, всаживались слова, далёкие от нежности и страсти: «Да ты, сука еб***тая, башкой своей куриной нихрена не фурычишь! Только жопа у тебя хорошо пашет, когда на диване скачет! Закрой хлебало, я тебе сказал! И не звони мне на службу, пока я сам домой не приеду и пи***юлей тебе не отвалю! Всё!»

Надо сказать, что с единственной сестрой он разговаривал точно так же, и сослуживцам никогда не дано было понять, у кого там уши вянут на другом, невидимом конце телефонного диалога. А ведь любил он супругу действительно сильно, переживал и практически всю зарплату откладывал на её лечение от онкологии. Почему бойцы так думали? А он сам о ней всегда высказывался только в самых нежных тонах – а иногда и со слезами на глазах. Вот такая странная любовь и такие высокие отношения.

Особое место в роте занимал Андрюха Ерёма, назначенный каким–то верхним командованием старшиной вместо Саныча, отказавшегося считать портянки, менять бельё и раздавать по банным дням мыло. Паренёк он был молодой, лет на двадцать пять, без образования, если не считать школьный аттестат с наименьшим набором баллов. Фигурой Ерёма сзади походил на бабёнку с картин Кустодиева – с огромным, как груша, круглым задом и свисающим ниже талии ремнём. Спереди располагалось пузо от каждодневного брожения солодового сусла в брюшной полости. Плечики узкие и покатые.

Постоянно надменный взгляд из–под длинных ресниц, не по годам охамевшего мажора, говорил об отсутствии каких–либо моральных устоев, порядочности и даже намёка на вежливость в отношениях с людьми. Будучи главным по обмундированию, Ерёма, не мудрствуя лукаво, привозил исключительно самые огромные размеры одежды и обуви, никогда не заморачиваясь хоть разок снять мерки с бойцов и заказать форму, не требующую ушивки или замены где–нибудь на рынках с переплатой. Так он помогал кладовщикам из центральных складов избавляться от невостребованных излишков, за что, очевидно, получал какой–то гешефт. Если же была возможность снять «бабла», то его спящая совесть позволяла брать деньги даже за кокарды на кепки, стоившие всего–то полтинник. Не хочешь платить старшине? Иди и купи на рынке, а в каптёрке пока нет…

Странным образом в новое подразделение завозилось бывшее в употреблении, много раз перестиранное бельё, в то время как единообразный голубой рисунок хрустящих, новых, уставных армейских простыней часто стал встречаться на прилавках торгашей соседнего железнодорожного рынка города Донецка. Там же иногда можно было прикупить из–под полы мясные консервы без этикеток, но с отчётливой надписью по жестянке: «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ», что говорило об армейском происхождении говяжьей тушёнки с отменным качеством.

В самой кладовой всегда был бардак из сваленного кое–как белья и тюков с зимней формой, матрасами, одеялами и подушками. На всём этом Ерёма любил вздремнуть часок–другой после сытного обеда и граммов ста пятидесяти коньячку, который, по обыкновению, хранился у него в маленьком сейфе. На ночь ушлый ключник ротных закромов, как правило, отъезжал до дому, до хаты, где его всегда ждала молодая жена в элитной квартире, подаренной не то её родителями, не то собственными предками Андрея Ерёмы. В общем, народ его не любил, но терпел по одной очень важной причине: каждый месяц он привозил в подразделение кассира из финчасти бригады с долгожданной зарплатой. Надо отдать должное, что без получки не оставался практически никто, даже если боец находился в увольнении, отпуске или на больничной койке. За такое можно было уважать, пока среди личного состава не появились подозрения, что всё делалось не без шкурнических мотивов.

Однажды Саныч прямо в лоб спросил Ерёму:

– Сынок, а как ты без совести живёшь?

На что Андрюша, нагло улыбаясь, ответил:

– У других, вон, мозгов нет, а ведь живут же как–то…

Старший прапорщик Владислав с позывным «Карлсон» был ветераном комендантского полка ещё с 2015 года и назначение в роту получил в качестве смотрящего от имени заместителя командира по личному составу майора Фокса. Молчалив, вдумчив или, скорее, себе на уме. Держался всегда нейтрально, с офицерами в дружбу не играл, но и на себе ездить не позволял. Если кому–то из рядовых нужно было сходить на ночь домой, то шли договариваться к нему. Обычно прокатывало, и его старались не подводить поздним возвращением или затянувшейся пьянкой в увольнении. Если случалось такое, то Влад не спешил заносить загулявшего в список самовольно оставивших часть, а упрощал дело условным процентом от получки за каждый день прогула. В скором времени такая практика привела к регулярному загулу некоторых парней, остановить которых после второго стакана могло только полное завершение средств в карманах. Так и жили от пьянки до зарплаты…

А тут ещё случилась неприятность. Влад случайно оказался в ружейной комнате комендантского полка в тот момент, когда какой–то оболтус из новобранцев, позабыв снять рожок с патронами, перезарядил автомат и дал очередь внутри помещения. Одна пуля ушла в окно, осколок которого влетел прямо в правый глаз старшего прапорщика. Госпиталь, неумелое лечение, обещания докторов заменить хрусталик… В конце концов был брошен клич, что нужна помощь на восстановление зрения командира. Дело очень дорогое, но «Вместе мы – сила!», и Ерёма увёз однажды целый пакет пятитысячных купюр в неизвестном направлении. Карлсон вернулся через месяц с искусственным зрачком, стоимость которого от собранной суммы выглядела примерно как клоп на двуспальном матрасе.

Народ это дело проглотил, тем более что Влад проставился после отбоя так, что даже некоторые не поехали в законный увольнительный. Твёрдость спаянности коллектива зависит от частоты коллективных пьянок.

Если в роте комендачей спиртное тихо–тихо допускалось, то у соседей, приехавших в двухмесячную командировку из России, на этот счёт был кардинальный запрет.

Их было немного. Всего–то десять человек военных полицейских: один почти юный офицер в звании лейтенанта, молодая женщина–прапорщик с шевроном Федерального следственного комитета и восемь сержантов–контрактников не старше двадцати пяти лет.

Как оказалось, все были из Москвы или Московской области, чем сразу вызвали к себе лёгкое скептическое отношение со стороны донецких парней и даже добровольцев из других уголков России. А когда и где у нас москвичей любили? А сами виноваты – гордыбаки спесивые. Ходят по казарме орлами, не способными никак крылья сложить за спиной. Фу ты, какие форсуны! Ну ты, какие фуфыры! И форма–то у них «мультикамовская» – вся в наколенниках да налокотниках. И каски–то у них кевларовые, с очками антибликовыми. И разгрузка–то с титановыми плитками. И живут–то они по два человека в кубрике. И на тумбочку–то их не ставят. И в туалете–то они не убираются. И воду–то они не носят, а только плещутся по полчаса, да срут, как слоны, что за каждым по два ведра в унитаз сливать приходится…

Служба у них была до безобразия смехотворно пустяковая. Каждое утро после завтрака они рассаживались в два новеньких «Патриота» зелёного цвета с белой надписью на красной полосе с обоих боков «Военная полиция МО РФ» и выезжали за ворота городка часов до двенадцати. С двенадцати до часу сытно и много обедали, дрыхли часов до трёх дня, потом снова разъезжались аж до самого ужина. Занимались они мобильным патрулированием кварталов, где плотно располагались государственные учреждения.

К дамочке–прапорщику отношение со стороны бойцов московского отряда напоминало обращение детишек в детском саду к тёте–воспитательнице. Комендачи за полтора месяца так и не поняли, что за секретная «Мата Хари» жила в отдельном кубрике под охраной военных полицейских, которая традиционно всего пару–тройку раз в неделю покидала территорию казармы, и то после заката, предварительно замаскировав свою военную принадлежность под полупристойным нарядом, нанеся на лицо «боевой» макияж, а также редкий аромат духов поверх уложенной причёски, очевидно для отвлечения внимания ночных диверсантов мужского пола. Ночевала она в кубрике всегда одна, хотя некоторые военные мужчины в казарме иногда ловили на себе острый, оценивающий взгляд истосковавшейся по мужику стервы. Надо сказать, что и офицеры, и солдаты комендантского полка сторонились девы в погонах и старались быстро миновать её с опущенной головой, лишь мимолётно бросая исподлобья короткое: «Здрасьте». И только бывалый и всё знающий Саныч как–то полушёпотом всем поведал «страшную военную тайну» о том, что она вовсе не прапорщик, а чуть ли не целый подполковник (если не полковник) и не ФСК, а прямо–таки Федеральной службы безопасности. Сказал и тут же всех предупредил, что, если что, то он ничего не говорил…

Предположение всех устроило, и гадания на кофейной гуще были прекращены. Ну, полковник! Ну, контрразведчик! Ну и хрен с ней! Не крутить же с ней военно–полевой роман под скрип пружин солдатской кровати, на зависть сослуживцев…

Правда, к одному бойцу из своей малой рати она относилась несколько иначе, позволяя тому изредка даже курить у себя в кубрике. Более того, только именно этот боец всегда сопровождал в полной боевой выкладке дамочку в её ночных вояжах.

Это был москвич с интеллектом во взгляде и двумя поперечными полосками младшего сержанта на погонах. Тоненькое обручальное колечко на безымянном пальце правой руки говорило о его зависимом семейном положении, а совершенно юный румянец и лёгкий пушок над верхней губой вызывали сострадание к парубку, рано покинувшему ряды холостяков.

Наверное, он был единственным из отряда москвичей, кто не вызывал особого токсикоза у комендачей. Всегда первым здоровался с любым, идущим навстречу, и по обыкновению желал удачной службы дневальным, покидая казарму. Может, именно поэтому трагедия, случившаяся с ним, неподдельной скорбью пронзила практически каждого…

В один из августовских душных понедельников на внутренний хозяйственный двор позади здания казармы прилетела всегда неожиданная мина 120‑го калибра, побив осколками буквально все окна тыльной стороны здания от первого до пятого этажа. Кое–кого поранило стеклом, кого–то легко контузило, но в целом всё обошлось без жертв. Тем не менее, отряд московских полицейских получил приказ срочно собирать личный скарб и выдвигаться в более безопасное место в городе.

Комендачам, абсолютное большинство которых, если не воевало, то к подобным прилётам мин привыкло за восемь лет войны как к обыденному явлению, было весело смотреть на перепуганных командировочных, спешно собиравших вещи и нервно стаскивающих своё барахло к машинам. Уже выехали «Патриоты» за ворота. Уже выбежала «засекреченная» дамочка, накрывшись бронежилетом, будто от дождя. Самым последним из казармы выскочил тот самый солдатик, неся в обеих руках какую–то неформатную огромную коробку, как вдруг послышался пронзительный скрежет подлетающего снаряда, и в тот же миг раздался оглушительный треск минного разрыва. Когда рассеялся дым и осела пыль, рядом с воронкой, среди разбросанных вывернутых плит брусчатки и разлетевшегося содержимого коробки, в шаге от входа в контрольно–пропускной пункт, свернувшись калачиком на правом боку, лежал младший сержант. Под ним удивительно быстро образовалась большая лужа крови. Буквально через три минуты рядом оказалась медсестра комендантской роты, но он умер, тихо сказав что–то короткое. Минный осколок вырвал ему кусок печени. Ни стона, ни крика. Всё произошло почти мгновенно…

Обстрел закончился так же неожиданно, как и начался. На удивление комендачей, отряд москвичей уже не в полном составе, включая женщину, вернулся на свои места. Лейтенант отправился с телом в морг. Остальные сходили за водкой и всей группой спустились в бомбоубежище, находившееся под цокольным этажом казармы. Вышли парни оттуда только через два дня, когда в расположение заехала новая группа российских военных полицейских из Екатеринбурга.

Уже прощаясь, москвичи рассказали, что парня звали Алексеем, ему было 22 года, в тот понедельник у него родилась дочь, а до ротации и возвращения домой оставалось пару дней службы.

Гибель молодого военного полицейского шокировала всех. Уж слишком подозрительно случайной казалась эта смерть. Будто заранее притаилась и ждала своего часа именно в этот день, в заказанную минуту, на выбранном месте и непосредственно именно для этого юноши, так и не увидевшего собственного ребёнка и не успевшего как следует пожить.

Особенно переживала Оленька – медицинская сестра роты Ольга Владимировна. Девушкой назвать её было нельзя уже чисто из уважения к статусу бабушки, которого её удостоила родная дочь незадолго до специальной операции. Мужа, с которым она под ручку пришла в ополченческий батальон «Восток», она успела похоронить в декабре того же четырнадцатого, когда ещё шли ожесточённые бои за аэропорт Донецка.

Ольга чаще бывала на выездах, а если и сидела в своём кубрике в казарме, то вся её забота сводилась к готовности всегда прийти на помощь кому–либо из бойцов. В армии случаются не только пулевые и минно–разрывные ранения. Бывает, что и понос прошибает, и грибок зудом расходится по ногам, у кого–то что–то закапало из носа, а у кого–то, не дай Бог, из другого немаловажного органа.

Кому таблетку, кому укол в мягкие ткани, а кому и клизму со скипидаром не помешает. «Мазь Вишневского» всегда под рукой, как и аспирин, и нитроглицерин, и доксициклин, и азитромицин, и прочие «ины», помогающие воину путём проникновения иглы шприца ниже поясницы выздороветь и мигом встать в строй.

Бойцы часто видели Ольгу с мотком шерстяных ниток и вязальными спицами, когда она ловкими манипуляциями пальцев плела замысловатые узлы, создавая узоры будущих свитеров и пуловеров. Редкое, надо сказать, занятие, за которым сейчас среди молодых девушек найти мастерицу практически невозможно. Но Ольга была рождена при Союзе, успела получить достойное высшее образование и диплом медицинской сестры в Донецком педагогическом институте. Неплохая была практика в советских экономических и педагогических высших учебных заведениях: одновременно с основной профессией готовить будущих военных санитаров и младший полевой медицинский персонал. Ольга Владимировна имела хороший боевой опыт и навыки, а потому уколы делала без боли, клизму ставила шутя, одаривала всех и всегда доброй улыбкой и тёплым словом: «Ну какого хрена ты тут сопли растираешь? Больно? Терпи, бл***, сука! Подумаешь, осколком полжопы оторвало! Ты попробуй хоть раз родить! Посмотрела бы я, как ты на потолок полезешь!».

И всё же за Алексея из Москвы она расстроилась не на шутку, закрылась у себя в кубрике и не выходила из него до утра. Мальчик был моложе её дочери, а Ольга оказалась единственной, услышавшей его последнее слово, которое он сказал, смотря уходящим взглядом ей в глаза: «Мама!».

Однажды, когда казалось, что весь состав роты укомплектован под завязку, на очередное построение вышел высокий, сухощаво–поджарый очкарик с орлиным взором и вскинутыми бровями в духе: «Ты чё сказал, на…?!». Он не приехал на перекладных, как Шушпанов, не был облучён, как Саратов, не пил водку, как добрая половина молодцев, не курил, не воевал, не служил, не женился, где–то недоучился и когда–то в раннем школьном детстве начитался книжек про скандинавских рыцарей, звёздные войны и апокалипсис Судного дня. Он ежедневно отжимался на кулаках до полного изнеможения и дрожи в руках, обливался холодной водой голышом на улице.

Александр Морозов, как он сам говорил, приехал на Донбасс не ради выполнения патриотического долга, а исключительно ради супергеройского адреналина и укрепления бессмертного духа бесстрашного воина, заложенного в нём генетическим предком во времена Рюрика, переночевавшим на печи с прапрапрапра–бабушкой Морозова в окрестностях будущей Самары по дороге из варягов в греки. В его стремительной и увлечённой походке читалось искреннее желание прямо сейчас, сию минуту уйти в атаку, окутанную дымом и пороховым туманом, порвать всех врагов и стать лучшим из лучших воинов всех времён и народов. В общем, явный представитель рода скандинавских благородных дикарей – викингов. Незабвенный Юлиан Семёнов описывал таких субъектов приблизительно следующим образом: «Истинный ариец, великолепный спортсмен, характер нордический, беспощаден к врагам рейха»…

Однако более взрослым мужчинам поведение и манеры Александра Морозова виделись простой фанаберией, заигравшегося в войну чудаковатого переростка. Хотя удивило сразу и всех его отличное теоретическое знание широкого ряда стрелкового оружия, гранат, пулемётов и гранатомётов. Было видно, что это не просто заученные штампы, а действительно осмысленная информация, преобразованная в крепкие компетенции. Ему и было поручено проведение занятий с молодёжью, державшей оружие впервые в жизни.

Абсолютно полным антиподом Морозову оказался Богдан Кондрик, сложившийся к моменту прихода в расположение роты исключительно самолюбивым, поражающим уровнем своего эгоцентризма пупом земли. Было этому индивиду всего–то девятнадцать с малым хвостиком.

Богдан много говорил, рассуждая обо всём подряд и ни о чём конкретно. Иногда выбирал книжку в читальном зале, устраивался удобно на втором ярусе своей шконки, перелистывал иллюстрированные страницы и засыпал, подложив источник знаний под подушку. Так ведь можно и за умного сойти.

Всех удивляло почти материнское (не отцовское) отношение командира роты к этому парню, когда тот профессионально играл головную боль, грудные страдания и неспособность встать со всеми вместе в строй. «Выпей, Богданчик, таблеточку. Приказываю тебе не вставать до утра. Мы бы и горшочек тебе принесли ночной, да где же его взять? Горячий чай тебе Никита Мищенко будет делать каждые два часа… И не спорить мне тут, Мищенко! Головой отвечаешь за бойца. Он нам в бою здоровым нужен…»

На последних словах Кондрик выказывал крайнее волнение, изображая в расширенных зрачках недоумённое возмущение на почве лёгкого «пересрача». «Я воевать не пойду, дядя Андрей! Вы маме обещали!» – дрогнувшим голоском лепетал новоявленный «племянничек» при таких словах командира.

«Ах, вот оно где собака порылась! Значит, мамка егойная командиру нашему не то подруга, не то двоюродная жена, а по–простому – краля!» – загомонили мужики. Всё встало на свои места, и уважения это к Богдану не прибавило. Разве только игнорировать стали чаще и всеобще.

Позже он уже внаглую утверждал, что армия ему нужна ради военного билета и устройства в дальнейшем в ряды МВД, дабы заработать там миллион денег, шикарную тачку, большой дом и не работать. Надо сказать, что знал он о подобных радужных перспективах в полиции из питерских сериалов, где все «крутые» менты живут лучше обычных «лохов» и даже бандитов. Вот такая, понимаешь, школа жизни из детективного голубого экрана.

Но вернёмся к Лодочнику, позывной которого имел вполне логическое обоснование. Дело в том, что Андрей Григорьевич был когда–то профессиональным изготовителем небольших яхт и недорогих лодок для клиентов средней платёжеспособности. Заказчиков было достаточно уже только потому, что богатых на Украине было хоть и не так много, как в Саудовской Аравии, однако Шейхом Нассером аль-Рашидом хотелось побыть, хотя бы отдалённо, многим, у кого уже был коттедж на берегу. Не Персидский залив, конечно, но и на Азовском море корабли ходят.

С 2014 года ему не приходилось заниматься любимым делом в силу отсутствия заказов, но книжки по судостроению он читал постоянно и жадно, доставая на различных книжных развалах что–нибудь эдакое винтажное и залежалое в старых букинистических запасниках. Интернет и прочий искусственный интеллект в своём ремесле Григорьевич не признавал, все знания черпая из старых книг, написанных именитыми мастерами своего дела – так сказать, питал вдохновение в первоисточниках.

Читал он действительно много, не замечая входящих в кубрик и выходящих из него солдат, не глядя, лузгая семечки и сплёвывая шелуху в миску. Горка росла, потом с неё всё падало на пол, на кровать, на подушку, образовывая вокруг командира самый настоящий сорный хлам. Он мог тут же заснуть, утомлённый долгим чтением, и даже захрапеть самым что ни на есть «выдающимся» изрыганием чуть ли не целого музыкального опуса. Не случайно фамилия у Андрея Григорьевича была Храпунов.

Убирать за собой не умел или просто забывал, будучи разбалованным женой и тёщей, которые настолько его достали своей горячей любовью и приторной заботой, что Лодочник не упускал возможности вдохнуть воздуха свободы и поспать в казарме, где у него, в отличие от других офицеров, была своя койка и кубрик. Командир посылал кого–нибудь на такси к себе домой с запиской примерно такого содержания: «Дорогая, срочная вводная. Буду через неделю. Пришли сменного белья и тормозок. На телефон не звони. Не положено!».

На самом деле вводных не было целых полтора месяца, пока наконец первый взвод не отправился на охрану складов с боеприпасами в Амвросиевку.

Плохо знает войну человек, утверждающий, что нет ничего спокойнее и безопаснее, чем охрана складов. Тут следует сделать малюсенькую ремарку – речь идёт о складах боевых комплектов вооружения, снарядов, проще говоря. Хотя и находятся они в тылу, но не настолько далеко от передовой, чтобы за ними машины по полдня катались. А там ведь ещё и загрузить, и на месте разгрузить. Так что склады и базы достаточно близко, чтобы до них могла долететь какая–нибудь гадская ракета. Иногда и крохотного беспилотника со связкой гранат Ф-1 выше крыши хватает.

В первой декаде июля украинские ракеты достали такую базу под Шахтёрском… Чего там про склад говорить, когда за несколько километров разлетались болванки от детонирующих снарядов. Караульное помещение стёрлось в песок, а из постовых чудом смогли выбраться два или три бойца. Не успели улечься страсти по Шахтёрской трагедии, как тут и наших парней послали на усиление караула в Амвросиевке, что в нескольких десятках километров от Донецка.

Бетонные строения складов, расположившихся внутри карьера, окружённые песчаными насыпями и колючей проволокой, были не абы какими огромными. В том же карьере находилось и стрельбище. Огневая подготовка проводилась ежедневно, однако ни вблизи, ни на окраинах небольшого городка–посёлка стрекота автоматов и пулемётов слышно не было. Яма, да ещё глубокая. Чего тут ещё скажешь?

Тихая, размеренная служба, чередовавшаяся суточным караулом и двухдневным отдыхом (иногда под боком жёнушки), длилась недели две, и в одну из ночей, когда луна особенно ярко и весьма предательски освещала с небосвода землю, на этот склад боеприпасов прилетели один за другим два снаряда калибром в сто пятьдесят пять миллиметров. К тому времени горожане и бойцы уже успели привыкнуть к скорострельной гаубице «М 777», которую народный юмор нарёк по–своему – «Портвейн три семёрки».

В общем, шороху наделала эта натовская пушка. Хорошо, что накануне вечером со склада вывезли реактивные «карандаши». Вот бы «веселья» было по всей Амвросиевке. Одно порадовало, что, кроме контузий среди караульных, самым пострадавшим оказался Саня Третьяк, которому при приземлении сломало ступню правой ноги и левую ключицу. «Хорошо, что на воздухе спали, – говорил позже Третьяк. – Если бы в караулке, то там бы нас всех и придавило бетонными плитами. А так–то просто разлетелись от взрывной волны – и всё…»

С ним же в располагу привезли и Димку Макарца – в гипсе и на костылях. Так случай свёл обоих под один приказ, и Макарца также посчитали жертвой агрессии украинской военщины. Правда заключалась в том, что Димка в ту же ночь просто возвращался на автобусе с увольнения, но, выходя из салона в духоту июльской ночи, потерял равновесие и ступил своей медвежьей лапой невпопад. Что–то там хрустнуло, но солдат значения не придал, а просто заковылял в расположение. Утром вместе с тяжёлым похмельем пришла боль и счастливое осознание удобного повода пропетлять на больничном недели две–три. Возможно, что и дома…

Да не тут–то было. Ни Третьяку, ни Макарцу не дали даже в госпитале полежать. И так тяжело раненых по коридорам раскладывают. Больницы переполнены. Отправили ребят в казарму смотреть телевизор и по возможности подметать полы в кубриках. Сане ехать было некуда, так как квартира у него осталась ещё в Мариуполе, а Димке никто персональный транспорт предоставлять не собирался, чтобы его, как героя, доставить к порогу родного дома, где жена Наталья всегда припрячет под приезд муженька парочку поллитровок первача. В общем, когда два калеки долго сидят, тупо уставившись в телевизор, однажды к ним приходит озарение… И вот уже к вечеру в кубрике раздаётся громоизвергающий храп–дуэт, а воздух плотно спёрт чесночно–сально–самогонным перегаром.

Лодочник тут рассудил так: «Ну и пусть пьяные. Лишь бы не в самоволке. Да и куда им на двух ногах на двоих? Зато личный состав налицо».

В это же время остальная часть комендачей уже приступила к выполнению совершенно иного, куда более важного приказа Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики…

Глава вторая

Жара в Мариуполе

Город встретил разрухой, нищетой, трупным зловонием, тяжёлым духом мусорной паленины и смрадным запахом горелых автомобильных шин. В середине лета 2022 года в Мариуполе стояла традиционная жара, и даже сверкающее до самого горизонта Азовское море не радовало свежестью бриза. В городе осталось мало зданий и сооружений, некогда даривших спасительную тень в месяцы летнего зноя.

Команды формировались ещё в Еленовке, где в автобусы усаживали по два десятка военнопленных из–под «Азовстали» к трём–четырём бойцам комендантской роты, и выезжали в сторону Мариуполя. На окраине города в автобусы подсаживали трёх парней из местной комендатуры, и салон забивался напрочь. Духота и пыль сопровождали пассажиров практически всё время передвижения, пока потные насквозь солдаты не вываливались в тень на очередной стоянке, где для пленных уже был готов фронт работ по выкапыванию трупов гражданских и военных лиц.

Бойцам коменды, успевшим пройти кровопролитные бои под Харьковом, в Херсоне, в Запорожье и при освобождении Мариуполя, эти поездки поначалу казались просто прогулкой вдоль побережья Азовского моря. Однако со временем каждодневный ранний подъём в четыре утра и очень поздний отбой – почти за полночь, жара и трупный фетор начали приводить к быстрому накоплению усталости, которую сложно было компенсировать.

Кроме всего, напрягала скептическая отчуждённость и подавленное уныние обитателей руин, не готовых пока воспринимать ополченцев в качестве освободителей и где–то участливо глядевших на военнопленных, ещё вчера призванных в вооружённые силы Украины, гражданами которой продолжала себя ощущать ещё немалая часть горожан.

Нельзя сказать, что недоверие по отношению к бойцам ДНР ощущалось повсеместно. Подавляющее большинство действительно ожидало их прихода не только как спасителей, но и в качестве той самой санитарной команды, призванной очистить их район, квартал, двор от стихийных могил, источающих под солнечными лучами невыносимый смрад и превращающих их среду обитания в откровенную свалку почти открыто гниющих трупов. Многие жители помогали искать захоронения, опознавать тела, сообщали известные адреса родственников, иногда даже рассказывали подробности гибели и последних мгновений жизни несчастных.

Глядя на всю эту страшную картину, не так уж сложно было представить весь ужас, происходивший на улицах Мариуполя каких–то пару месяцев назад, когда разворачивалась одна из самых трагических драм на сцене театра военных действий и битвы за Донбасс.

Военнопленные за месяцы заключения успели превратиться в хорошо сбитую отару безвольных, истощавших овец, готовых к исполнению даже намёков на просьбы солдат сопровождения. Офицеры зоны, понятное дело, имели привычку криками и пинками подгонять испуганных, ссутулившихся бедолаг, передвигавшихся строем с заведёнными за спину руками и опущенными головами. Возможно, что инструкция службы исполнения наказания и предполагает скотское отношение к бесправному заключённому, но тому же Чалому, который успел потерять боевых товарищей под Харьковом и убедиться в зверствах укропов над нашими бойцами, было несколько противно смотреть, как вели себя тюремные вертухаи с военнопленными, которых они не брали в плен сами. Да и где вы видели, чтобы надзиратель тюрьмы участвовал в контактном штурме? Шкурный и Крохмаль здесь были исключениями, так как к тому времени перешли в совершенно иной, более благородный статус человека в погонах.

В чём виноват перед тобой солдат, который роковым стечением обстоятельств попал в окружение и был захвачен противником? Преступление мобилизованного военнослужащего Украины перед таким же мобилизованным воином из Донецка заключалось лишь в том, что он выполнял приказ своего правительства, кстати, находясь на собственной, как он по праву считал, территории. А под конвоем бойцов комендантской роты лейтенанта Храпунова были именно такие несчастные.

И всё же комендачи смотрели на военнопленных, пытаясь заглянуть некоторым в глаза и, быть может, увидеть в них хоть какие–то муки или угрызения совести, но, увы, перед ними сидели не «азовцы» и не «айдаровцы», а их бывшие холопы, коими считаются до сих пор насильно мобилизованные граждане Украины. Да и что могли поведать эти жалкие, ничтожные жертвы собственного малодушия и трусливой робости, допустившие когда–то до власти человеконенавидящих вампиров и откровенных убийц? Теперь они и сами понимали, как из некогда потомков победителей фашизма превратились в подневольников, оборотились в манкуртов, потерявших генетическую связь с коренной национальной диаспорой, называемой Русским миром. Они стали врагами этого мира, а врага надо уничтожать. Уничтожать, пока он вооружён и ведёт с тобой ожесточённый бой на смерть. Но тогда под конвоем был побеждённый, обезоруженный враг, которому очень повезло, что он попал к русским в плен, и для него война закончилась.

Пройти через подобное унижение, чтобы остаться живыми и прекратить тем самым свою дорогу в ад, – разве это не спасение? Разве это не новая божья благодать, дабы, остановившись, оглядеться и начать другую жизнь как с чистого листа?

Многодневное общение с пленными, которых, казалось бы, бойцы должны были ненавидеть, свело на нет первоначальное озлобление и презрительное отношение к несчастливцам. Было противно смотреть, как ещё совсем юные, исхудавшие и униженные люди буквально ползали по траве в поисках даже самых малых окурков и жадно набивали утробы скисшей и слипшейся массой, называемой овсяной кашей, под тёмное, холодное, несладкое питьё, отдалённо похожее на чай. Хлеба им давали вдоволь, если, конечно, затвердевший каравай, покрытый налётом сизой плесени, можно было так называть.

Человек, в отличие от зверя, имеет душу, которую в конце концов начинают терзать не то чтобы сомнения, но, скорее, стыд за излишнюю чёрствость к другому человеку, оказавшемуся волей судьбы чуть ли не на самой низшей ступени общества.

Как–то к Серёге Алищанову подошёл один из подопечных и совсем уж жалостно попросил сигарету. Было видно, что парень действительно боялся обратиться с подобным вопросом, очевидно понимая, что рискует получить удар прикладом автомата по печени или кулаком по лицу. Печальный опыт в застенках зоны в Еленовке у них, несомненно, уже был.

К счастью того пленного, как и его товарищей, рота комендачей состояла из таких же солдат–пехотинцев, вполне понимавших, через что пришлось пройти этим мальчишкам, когда они находились в своих окопах, а потом оказались в плену. Было ещё и осознание того, что под конвоем находились такие же русские, украинские парни. Русский человек – воин, но он ещё духовен и совестлив, когда вдруг из глубины его души всплывает, даже неожиданно для него самого, сочувствие к бывшему врагу, превратившемуся практически в ходячий труп, помощь которому может оказать, наверное, только сам Господь Бог. В нашей истории он оказал эту помощь руками солдата с позывным «Танкист», а в миру – Сергей Алищанов.

Не только в пачке сигарет, которую щедро отдал Серёга, состояла эта помощь, а в том, что с этого случая уже ни для кого из конвоя не было зазорным дать закурить бывшим украинским солдатам. «Давай закурим, товарищ, по одной…» – не просто слова из фронтовой песни. Это, если хотите, целый солдатский нарратив: «Я понимаю, как тебе тяжело, пусть хотя бы так тебе станет легче, а с меня не убудет». И ведь это после того, как по всем интернет–каналам ходили кадры нечеловеческих измывательств укронацистов над российскими солдатами, оказавшимися в застенках их концлагерей. Алищанов дал бывшим врагам надежду на будущее и показал, что их никто не считает за потенциальных мертвецов. Быть может, своей сердечностью или наивной добротой Серёга подтолкнул кого–то из украинских пленных к написанию первых строк той новой судьбы, которая с чистого листа?

Но Танкист не был бы Танкистом, если бы не придумал что–нибудь весёлое. Серёга обладал известной долей чувства юмора и как–то, видимо, устав просто не отказывать в куреве, предложил устраивать викторины с вопросами из некогда общей для всех истории Советского Союза, Украины и России.

– Так, пацаны, хватит халявы! Если хотите курить, то отныне будете получать сигарету за каждый правильный ответ на мой вопрос. Будем так восполнять в ваших засранных головах то, чего вы забыли, не знали или не хотели знать из прошлого вашей же страны. Кто первый на сигарету?

– Давайте я, – откликнулся тот самый пленный, что первым отважился попросить курево у Алищанова.

– Хорошо. Вот скажи мне, милок, в каком году Украина стала частью Союза Советских Социалистических Республик?

– А можно варианты?

– Нет, брат, так не пойдёт. В наших школах на Донбассе этот год все знают наизусть. Так что давай отгадывай.

Кто–то шепнул подсказку, и тут же прозвучал ответ:

– В 1917 году…

– Ответ неверный, и ваша сигарета идёт в пользу зрителей, – открыто улыбаясь щербатым ртом, пошутил Алищанов и передал сигарету кому–то из конвойных. Раздался дружный смех среди комендачей.

В группе пленных зашевелились, заёрзали на местах и потянулось несколько рук, пожелавших испытать судьбу и на себе.

– А можно и мне вопрос, гражданин начальник? – проговорил тихо паренёк в очках, с виду похожий на вчерашнего студента.

– Этому я задам вопрос, – включился Чалый. – Этот на знатока похож. Я его посложнее вопросом заряжу.

– Тебе сколько лет? – прозвучал вводный вопрос.

– Двадцать три, гражданин Чалый, – скромно ответил «студент».

– Ух ты, даже позывной мой знаешь? Хорошо, – Чалый почесал затылок и выдал: – В каком году началась Великая Отечественная война? А если скажешь, кто на кого напал, то даже две сигареты получишь.

«Студент» растерянно осмотрелся вокруг, будто искал поддержки импровизированного зала, и ответил:

– В 1939 году, когда Советский Союз напал с немцами на Польшу…

– И снова приз уходит в пользу зала! – весело отпарировал Чалый под ещё более громкий гогот однополчан.

– Ты, парень, попутал чутка. Это Вторая мировая тогда началась, а Великая Отечественная – позже, в 1941‑м, с нападения Германии на СССР. Стыдно не знать.

– Так это же одно и то же! Разве я не прав? – заискивающе спросил очкарик.

– Где ты истории учился, дебил очкастый? – издевательски прокричал Ванька Шкурный.

– Я в школе отличником был, – пробубнил обиженно себе под нос паренёк.

Ситуацию перехватил Чалый и обратился к пленному:

– Ладно. Так и быть. Задам тебе ещё вопрос… Какое воинское звание имел Сталин в конце войны?

– Маршал Российской Федерации! – уже уверенно, чуть ли не прокричал студент.

Тут уже и без сигареты в пользу зрителей раздался неудержимый ржач в толпе комендачей.

– И на этот раз ты лохонулся. Больше тебе вариантов не дадим. Пусть другие попытают удачу. А училке своей по истории передай наш боевой привет и коллективный «неуд» по предмету… Если успеешь доехать, конечно…

Парень с досадой на лице уселся на место, и тут же поднялось ещё несколько рук.

– В честь кого назван Мариуполь? – спросил неожиданно для всего конвоя всегда молчаливый Андрюха Кутузов.

– В честь жены Павла Первого, Марии Фёдоровны! – громко и достаточно быстро прозвучал ответ высокого блондина с глубоко впалыми щеками под скулами.

– Ого! Смотри ты на него. Правильно! – удивлённо выразился Кутузов и тут же передал сигарету – на зависть неудачникам.

– А можно мне ещё вопросов?

Тут снова выдался вперёд Чалый:

– Попробуй угадать, кому принадлежат слова: «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут…»?

Молчание. Глаза подняты вверх, будто там написано имя автора…