Читать онлайн Школа удивления. Дневник ученика

- Автор: Константин Райкин

- Жанр: Кинематограф, Театр, Биографии и мемуары

При участии

Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина

и

Высшей школы сценических искусств

(Театральной школы Константина Райкина)

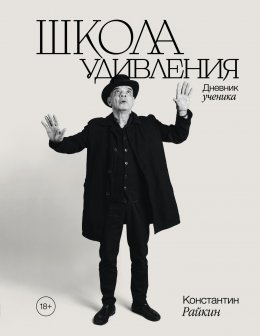

Фото на обложке – А. Иванишин

© Райкин К. А., текст, 2025

© Ананская Анна, текст, 2025

© Фото из личного архива Райкина К. А.

© Фото из архива Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

© Фото из архива Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина)

© Фото из архива Школы-студии МХАТ

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Вступление

Моя жизнь и моя работа теснейшим образом связаны и переплетены. Они неразрывны. События, эмоции и размышления моей жизни оказывают непосредственное влияние на то, что и как я делаю на театральном поприще в качестве актера, режиссера, педагога и художественного руководителя. И наоборот, все мои театральные «путешествия и приключения», репетиции, общение с режиссерами, премьеры, удачи, поражения, неимоверные трудности профессиональных преодолений, отношения с партнерами, учениками, коллегами по работе, учителями, зрителями, драматургами, анализ этих отношений, а также чувства и мысли, связанные с драматургией, литературой, поэзией, живописью, музыкой, то есть постоянная профессиональная деятельность, оказывают сильнейшее влияние на всю остальную мою жизнь. Остальной же жизни, за вычетом всего, что связано с работой, остается, в общем-то, совсем немного. По ходу и в потоке всех этих переплетений и взаимозависимостей накапливается огромный профессиональный и человеческий опыт, который хочется осмыслить и кому-то передать.

Я прекрасно понимаю из собственной практики, что опыт – это не только хорошо, но и плохо. Плохо, потому что опыт конечен. Опыт – это штампы, клише, закостенелость, упертость, колея и так далее. Тут я хочу сразу оговориться. Все, о чем здесь написано, очень субъективно и касается исключительно моих личных ощущений и мыслей. Кому-то это может совсем не подходить, показаться странным, а иногда неприемлемым и даже диким. Тем не менее, поскольку все это написано очень откровенно, местами бесстыдно и, по сути, исповеднически, надеюсь, что какими-то «боками» это может кому-то быть полезным. Надеюсь, этот кто-то поймет, что в своих глубоко интимных, потаенных профессиональных и человеческих ощущениях он не одинок. Бывает, это очень поддерживает и ободряет, когда вдруг открываешь: «О! И у него так же».

Конечно, когда я говорю о чем-то, чем увлекаюсь, а я почти всегда здесь говорю о том, чем всерьез взволнован, я в силу своего темперамента звучу порой категорично. Но, опять-таки, прошу понять: это лишь мои личные убеждения. Вообще, по природе своей я ученик, то есть способен удивляться и признавать свою неправоту, что и отражено в названии этой книги.

Кстати, насчет названия. Слово «удивление» здесь имеет два смежных значения. Удивление как важнейший компонент актерской игры, ибо практически любой персонаж сцены в какой-то момент пьесы сталкивается с чем-то неожиданным, и удивление есть естественная живая реакция на это. Качество этой реакции есть важнейшая информация о характере персонажа.

Удивление же в реальной жизни говорит о способности непосредственно и остро реагировать на происходящее вокруг, оценивать его адекватно и свежо. Это свидетельство высокой жизненной энергии. Среди взрослых людей такое встречается нечасто. Посмотрите, как много удивляются дети. Конечно, ведь они находятся у самых истоков жизни, переполнены новыми ощущениями от нее, еще не привыкли, не поскучнели, не притупились. Очень важно и во взрослом возрасте всеми силами сохранять эту детскость ощущений, чувствовать остроту жизни.

Думаю, что «школа удивления», помимо методологического применения в театральных профессиях, это в более широком смысле наука быть живым. В конце концов, быть человеком. Ведь потеряв способность удивляться, а значит, задавать вопросы, человек утрачивает важнейшую составляющую своей сути. Может быть, это одна из главных мыслей этой книги.

Вполне допускаю, что ее будет не слишком просто читать. В ней нет линейности. В силу всего вышесказанного в ней воспоминания детства, юности и последних лет переплетены с профессиональными рефлексиями, коллизиями, методологическими соображениями, впечатлениями от общения с высочайшими мастерами актерского и режиссерского искусства, оценками и размышлениями о современной классической драматургии, режиссуре и так далее и тому подобное. Все это не очень причесано. И хорошо. Я так и хотел.

Мысли о такой книге время от времени возникали у меня, но и улетали в силу постоянной острой занятости. Если бы не Анна Ананская, которая решительно и волево направила меня на эту идею и буквально шаг за шагом помогала на выбранном пути, выстраивая, координируя, контролируя, фиксируя, редактируя всю работу, этой книги просто не было бы. Я выражаю ей свою бесконечную благодарность.

Итак, поехали.

Котя Райкин

Когда я родился, мне долго выбирали имя, никак не могли определиться. В какой-то момент мой дедушка, мамин папа Марк Львович Иоффе, сказал: «Ну вот кто у вас в театре духовный предводитель?» Родители ответили: «Ну Станиславский, Константин Сергеевич…» Вот так, похоже, я и получил свое имя. Папа, мама, сестра Катя всю жизнь называли меня Котей. Некоторые близкие друзья обращаются ко мне так до сих пор.

Первые детские воспоминания – зрительные, они связаны с родителями – с лицами, с нашей собакой Кузей – это был королевский пудель, черный, большой. Врачи не разрешали мне какое-то время его трогать… И вот мне нельзя, а я так хочу. Я к нему обращаюсь, говорю: «Кузя, Кузя, мне не разрешают тебя гладить…»

Я вообще помню себя с очень раннего возраста. Кровать с сеткой защитной – значит, я был еще совсем маленьким. Помню, как мне делают укол. Страшно. Все обещают, что больно не будет, а оказывается наоборот. Позже мама мне рассказывала, как им с папой было стыдно, потому что я повернулся и спросил: «Вы знали, знали, что мне будет так больно?!»

Я вырос очень терпеливым: уколы мне делали в несметном количестве. У меня, например, был фурункулез во время съемок, и меня кололи по многу раз в день. И позже бывали неприятные медицинские экзекуции. Я научился терпеливо и стойко это переносить. Но вот в детстве… Помню, как у меня берут кровь, и я врачей пинаю страшно, отбиваюсь от них прямо всерьез, не даюсь, меня скручивают…

Мы живем в нашей коммунальной квартире на Греческом проспекте в Ленинграде. Таврический сад недалеко. Дом наш я хорошо помню. Большая генеральская квартира, ставшая коммуналкой, в которой, кроме нас, еще девять семей соседей. У нас две комнаты – столовая и спальня. Есть еще маленькая кладовка около общей кухни. То есть, формально говоря, у нас три комнаты: две обычные и вот эта половинка хозяйственная, нежилая. Огромная общая кухня, на которой готовят все наши соседи. Я их всех тоже хорошо помню. Детская память очень цепкая. Денисовы… Маленькая девочка Катя с мамой. Моя Катенька, сестра, тоже с нами, она в школу ходит.

Самое интересное, что относительно недавно я нашел эту квартиру, зашел в нее. А соседи, почти все, так там и живут, не хотят разъезжаться. Такая вот привычка к коллективизму. Дом этот находится недалеко от Большого концертного зала «Октябрьский». Это неожиданно как-то для меня выяснилось. Я же много раз там выступал и вдруг понял, что Греческий проспект – вот он, прямо тут же…

Я в 1950 году родился, а с 1953-го, после смерти Сталина и даже незадолго до нее, стали возвращаться люди из лагерей. Один наш сосед, кажется, Татаринов, был прокурором. Жил с женой в нашей коммунальной квартире. И вот однажды кто-то из обвиненных этим прокурором вдруг вернулся и решил, видимо, с ним посчитаться. Спас этого прокурора папа. Он встретил в квартире человека, одетого как-то нехорошо. Тот спросил насчет Татаринова, а потом, узнав папу, очень быстро ушел. На моей детской памяти два случая, когда отец своей популярностью выправил острую ситуацию.

Дело в том, что туалет в этой коммунальной квартире был один на всех. И вот ночью папа в пижаме, идя в уборную, вдруг увидел какого-то постороннего человека, входящего в квартиру. Это был квартирный вор, который вдруг сказал: «Райкин!» и тихо ретировался. Мне эти истории то ли мама рассказывала, то ли сестра Катенька.

Я очень рано понял, что папа у меня особенный, знаменитый, что его все знают и любят. Еще ребенком я застал расцвет его славы. Папу в то время уже по телевизору показывали. А телевизор такой – с линзой, соседский, у нас своего тогда не было. Я пристально следил за тем, как папа играл, как вокруг играли артисты. Всегда внимательно смотрел, воспринимал и впитывал. А когда родители говорили мне: «Мы идем на работу», я не понимал, что это значит. Я считал, что работа – это какое-то другое дело, не то, чем занимаются папа и мама на сцене. В моем детском воображении работа выглядела так: приставная лестница, по которой родители взбираются и потом спускаются. Почему я так решил, не знаю. До сих пор отчетливо вижу этот образ. Работа представлялась мне физическим действием, смысла которого я не понимал.

Возвращение родителей с работы – одно из сильнейших чувственных воспоминаний моего детства. Приходили они всегда поздно (спектакль начинался в восемь вечера и шел три часа). Лифт в нашем доме всегда было слышно. Я не спал, ждал: всегда последний лифт – это родители. Позже них никто не ездил. Их приход был для меня освобождением от многочисленных детских страхов.

Я был очень впечатлительным ребенком, боялся темноты: «Собаку Баскервилей» на протяжении нескольких лет не мог дочитать – такое сильное она производила на меня впечатление. Я так пугался, что становился в кровати в оборонительную позу на четвереньки и, накрывшись одеялом, стоял так в темноте, пока родители не приезжали. Позже я узнал, что это самая главная защитная поза. Мне даже лежать было страшно.

Когда родители возвращались, они брали меня к себе в кровать, я ложился между ними, и это было самым счастливым состоянием. Потом я узнал, что когда ребенок между родителями засыпает, для него это лучшее ощущение защиты и покоя.

Мои предки

Вспоминаю мою бабушку Розу со стороны мамы, Рахиль Моисеевну Рутенберг, – властную, «железную» женщину. Много лет она была директором детского дома. Я любил ее очень. Я не рос среди моей родни, но приходил к ним – к бабушке, дедушке, тетям, дядям, моим двоюродным братьям и сестрам. Они жили на улице Халтурина, а другой стороной их дом выходил на реку Мойку. Напротив наискосок находился тот самый пушкинский дом, куда после дуэли привезли смертельно раненого Александра Сергеевича.

Вообще, Рутенберг – известная большевистская фамилия. Родной брат моей бабушки, Пётр Моисеевич Рутенберг, убил попа Гапона. Во всяком случае, был одним из тех, кто это осуществил. Он был тем человеком, которому дали партийное задание – «уничтожить предателя», и он его выполнил.

У моего дедушки Марка Львовича Иоффе было три высших образования: математическое, медицинское и биологическое. Он был двоюродным братом академика Абрама Иоффе. Когда я болел и пропускал школу из-за своих гланд, Марк Львович со мной занимался. В результате я по математике многих в школе обогнал, а потом и в физико-математическую школу поступил. Дедушка так хорошо все объяснял, у него были педагогические способности.

Когда папа пришел просить маминой руки, ему было отказано: считалось, что это недостойная партия. И тогда мама ушла из семьи (переехала в общежитие), бежала за папой: «Аркашенька! Аркашенька!» Позже, когда папа стал известным артистом, мамины родные его оценили.

Исаак Давидович, мой дед со стороны папы, не пережил блокаду. Его оттуда вытащили, но по дороге в поезде он поел котлет, у него случился заворот кишок, и он умер (это было где-то в районе Рыбинска). Точно неизвестно, где он похоронен.

Исаак Давидович был лесным бракёром [1]. Мои тетки Беба и Соня, папины сестры, рассказывали, что мой дед, узнав о папином пристрастии к театру, бил его смертным боем со словами: «Зачем еврею быть клоуном? Либо врачом, либо адвокатом!» Когда папа стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады и его имя шло красной строкой на афишах сборных концертов, Исаак Давидович стоял на улице около афиши, где большими буквами было написано «Аркадий Райкин», и всем прохожим говорил: «Это мой сын, это мой сын!» Он, который наказывал его за театральное увлечение, считая это занятие недостойным.

У меня были и есть родные и близкие мне люди. Родители, сестра Катя, моя жена и дочь. К другим родственникам у меня разное отношение. Есть те, кого я очень люблю. Например, моя дальняя родственница с папиной стороны, многоюродная сестра Ева, которую любят все, кто ее знает. Она родом из Риги и давным-давно живет в Бостоне. Мы с ней время от времени видимся, она прелесть. Умная, красивая, естественная, с достоинством, очень живая. Для меня она, может быть, самый желанный и любимый человек из дальних родственников. Есть еще двоюродная сестра Рита, она живет в Лос-Анджелесе, тоже очень близка мне по-человечески.

Папин театр

С раннего детства, еще до школы, меня брали на репетиции. Я потому все папины спектакли помню так хорошо, что, даже будучи взрослым, вспоминал его тексты и показывал, с какими интонациями он их играл. Причем это были самые ранние его миниатюры, которые он давно выкинул из памяти. Я воспроизводил их, а папа прямо заходился от смеха.

А сам я никогда не смеялся. Помню странную для меня реакцию зрителей на папиных спектаклях, когда все в зале издают единый звук. Тот, что у Булгакова в «Мольере» назван этим «Бру-га-га!» Что-то странное есть в том, когда многолюдный зал осуществляет единое звуковое действие, как бы одновременно совершает смеховую оценку. Помню ее с раннего детства, я был внутри, но сам в ней не участвовал.

Помню эту всегда очень маленькую и сплоченную команду папиного театра. Это были интересные индивидуальности. Всего около двадцати человек – двенадцать актеров, так называемый радист (тот, кто занимался звуком), человек, отвечающий за свет, Наташа Черкасс, помощник режиссера, вела спектакли, Лиля Каретникова, гример, костюмер Зина Зайцева. У обеих, кроме театра, не было вообще ничего… Был в папином театре завпост Юзик Минкович (Иосиф Израилевич его звали). Он иногда и на сцену выходил, играл маленькие роли. Например, того самого ребенка в знаменитой папиной мономиниатюре про детский плач и диссертацию. Юзик в этой сценке сидел под столом, рыдал за младенца, а затем управлял куклой.

Юзик отлично знал весь репертуар, был очень придирчивым завпостом! С одной стороны, декорация и все оформление были камерные, в расчете на любую сцену, где бы это можно было расположить. А с другой, эта компактная форма требовала колоссальной эстрадной точности.

Среди монтировщиков в театре были люди, которых папа вытащил из тюрьмы по их просьбам, обращениям, письмам. Они все на него молились. Гермоген Иванович, главный машинист сцены, например, каждый раз перед премьерой ходил в церковь, просил, чтобы спектакль прошел успешно. Позже он умер от инфаркта. Часто его вспоминаю. Помню прекрасного, с потрясающей фигурой, монтировщика, какого-то прямо культуриста, фамилию которого забыл. Он тоже много лет проработал в папином театре.

Помню всех артистов, конечно. Начало 1950-х годов… Там были Герман Новиков, чуть позже Володя Ляховицкий, мама, Тамара Кушелевская, тетя Оля Малозёмова, Нина Конопатова, Вика Горшенина, Игорь Улисов, Вадим Деранков. Потом, уже намного позже, – Рома Карцев, Витя Ильченко, Миша Жванецкий, Мила Гвоздикова, Наташа Соловьёва. Помню, как я, маленький мальчик, с восхищением смотрел на этих красивых женщин. Были еще Володя Михайловский, Игорь Еремеев, Саша Карпов, Витя Меркушев.

Хорошо помню Ленинградский театр эстрады, тот, который сейчас имени Аркадия Райкина. Это замечательное пространство. Потом я узнал, что раньше здесь был ресторан «Медведь». Помню, там был зал, на папиных спектаклях всегда набитый зрителями. В детстве он казался мне очень большим. Это сейчас я понимаю, что там не более семисот-семисот пятидесяти человек умещалось.

Про костюмершу Зину Зайцеву хочется сказать отдельно. Для папы игра на сцене была равнозначна жизни. Когда папа болел, Зина всегда говорила: «Заболел… Да ему надо скорее на сцену выйти. Чего он где-то там болеет? На сцену ему надо, у него все пройдет!» Папа называл Зину «мой Немирович», потому что она постоянно делала ему замечания, учила, как играть. «Аркадий Исаакович, ну чего это вы все время наклоняетесь на сцене к чашке? Вы выпрямитесь и тяните ее на себя. Чего вы весь ссутулились?»

Зина Зайцева была большущей, сурового и даже грозного вида женщиной, а на самом деле доброй, заботливой, очень чёткой и профессиональной. Она была предана Аркадию Райкину до глубины души, помогала во всех его знаменитых быстрых переодеваниях-трансформациях.

Однажды в антракте, когда папа прилег отдохнуть, к нему в гримерную вошел министр культуры (кто-то из тех, кто был назначен после Екатерины Алексеевны Фурцевой) и стал ему что-то говорить. Зина стояла в коридоре и негодовала, что Аркадию Исааковичу не дают отдохнуть. Потом вдруг резко вошла в комнату, обхватила министра сзади обеими руками, подняла и вынесла в коридор. Он стал возражать: «Вы что делаете? Между прочим, я министр культуры!» На это Зина ответила: «Министров много, а Райкин один! Ему надо отдохнуть».

Ленинград – Москва – Ленинград

Я очень хорошо помню гастроли папиного театра в Москве. Они были длиннющими, иногда многомесячными… Меня тоже иногда брали. Дорога в Москву в детстве – это всегда «Красная стрела». Купе, а в нем – папа, мама, я и няня Тася. Хорошо помню номер гостиницы «Москва», всегда один и тот же – 1211. Вид на Красную площадь с двенадцатого этажа, прямо из окон можно было все парады смотреть.

Помню ночное небо над Москвой, всегда светлое от огней. В Ленинграде я такого никогда не видел. Еще помню бесконечные гудки, когда они еще не были запрещены. Москва – это «пи, па, пу, пи, пу…» Нескончаемый гул, звучание клаксонов. Вот такие у меня самые ранние московские впечатления.

Москва – большая часть моей детской жизни, очень не похожая на ленинградскую. Было как-то ново и хорошо. Москва – это всегда родители рядом, а Ленинград почти всегда без них.

Помню елку в Колонном зале Дома Союзов, папа устроил мне на нее приглашение. Помню, что все дети там бегали, играли в игры, а я сидел в стороне и смотрел на них. Мне говорили несколько раз: «Ну что ты, Котя, сидишь, пойди поиграй!» А мне совершенно не хотелось ни с кем играть, интереснее было наблюдать за всеми.

Когда мне было семь лет, мы переехали в отдельную квартиру на Кировский проспект, и там, в Ленинграде, я пошел в школу. Когда родители уезжали на какие-то большие гастроли, в ту же Москву, меня оставляли в Ленинграде с няней Тасей.

Это позже они меня стали брать с собой: стали бояться, потому что у меня было «что-то с печенью», нужна была диета. Я был очень худым, не любил есть. Для меня еда была какой-то обязаловкой и мукой. Я любил только жареную картошку, а мне ее было нельзя. Мне говорили: «Надо есть творог». Я ненавидел этот творог, просто дошел до дистрофии. Помню, учительница в первом классе оставила меня после уроков и спросила: «Райкин, а почему ты такой худой, почему так плохо выглядишь?» А я вообще не понимал, как я выгляжу, не думал об этом. Родители тогда испугались.

Я подолгу жил с няней и очень по ним скучал. Папа с мамой по много месяцев не бывали дома и приезжали иногда буквально на день. Папа же всю свою жизнь работал одинаковое количество спектаклей – не менее двадцати в месяц. Для него это было нормой, притом что он был сердечником, больным, в общем-то, человеком. Но театр держал его в тонусе, был спасением.

Когда мы позднее переехали в Москву и я начал у него в театре работать, папа стал играть немножко меньше. В репертуаре возникли спектакли без его участия – «Лица» и «Что наша жизнь?», под которые нужно было дать время, а значит, сократить папины выступления.

А вообще, Аркадий Исаакович играл один и тот же спектакль в течение сезона практически каждый день! Он был абсолютно обожаемым зрителями артистом, и театр в стране был обожаемым. Сверханшлаги всюду, где бы он ни выступал. И поэтому он проводил в Москве несколько месяцев – столько длились гастроли, чтобы хоть как-то удовлетворить жажду публики. А потом, когда мы стали при папе московским театром, уже имея всех московских по прописке артистов, то опять по несколько месяцев сидели с гастролями в Ленинграде и тоже почти каждый день работали!

Аркадий Райкин – Всеволод Мейерхольд

Когда папа окончил Ленинградский театральный институт, Всеволод Мейерхольд пригласил его к себе в театр работать.

Папа обожал Всеволода Эмильевича, был им буквально околдован, часто сидел на его репетициях. На одной из них к Аркадию Исааковичу подошел помощник Мейерхольда и сказал: «Вас Всеволод Эмильевич приглашает к себе в театр работать». Папа говорит: «А Всеволод Эмильевич ни в каких спектаклях меня не видел…» И тот ему отвечает: «А Всеволоду Эмильевичу и не надо видеть вас в спектаклях».

Папа с этим пошел к своему учителю Владимиру Николаевичу Соловьёву, который сотрудничал с Мейерхольдом. Соловьёв и Мейерхольд вообще были близкими людьми, выпускали вместе журнал «Любовь к трём апельсинам», в который Мейерхольд писал под псевдонимом Доктор Дапертутто.

Соловьёв папе сказал: «Не надо тебе к Мейерхольду. Тебе на эстраду надо идти». Папа уже тогда делал сценки, показывал монологи, миниатюры, вел концерты как конферансье.

Вот еще удивительная параллель: Соловьёв ведь был специалистом по итальянскому театру масок, комедии дель арте… Я благодарен Дмитрию Трубочкину, что в своей книге о театре Аркадия Райкина он распознал в папиных спектаклях это невольное отражение итальянской комедии масок.

Папа, мама, я

Родители мои познакомились в школе, она до сих пор есть в Петербурге. Во время водных прогулок по каналам экскурсовод говорит: «Мы сейчас проезжаем по Фонтанке. Справа школа, в которой учились академик Яков Зельдович и Аркадий Райкин…» На Новодевичьем кладбище они лежат рядом. И учились они чуть ли не в одном классе. Рядом начали и рядом закончили. Какой круг замыкается…

У папы с мамой разница четыре года: мама 1915 года, папа – 1911-го. Папа заметил маму еще в школьные годы. У нее волосы были продеты сквозь дырочку в берете, и ему, помимо всего прочего, это тоже очень запомнилось. Они не учились вместе, но их школы встречались на каких-то совместных мероприятиях. А потом он ее снова увидел уже в театральном институте.

Мне ужасно нравятся мамины фотографии, где она совсем молодая. У нее такое лицо прекрасное. Мне кажется, если бы я, будучи молодым, такую девочку увидел, тоже увлекся бы. Невозможно было ее не отметить. Совершенно лучезарное лицо.

Мама была из многодетной семьи – интеллигентнейшей, образованнейшей, у нее было пять братьев и сестер. Дедушка был дважды женат.

Вообще, быть вместе с родителями в моем детстве составляло довольно редкое счастье. В разлуке с ними я начал играть с жизнью в такую игру. Наступал день, когда папа и мама должны были приехать с гастролей. Я так этого хотел, так скучал и очень боялся, что этого не произойдет. И тогда я начинал очень подробно себе представлять, как они не приедут. Как я приду из школы, позвоню в дверь, услышу, что Тася идет, как она мне откроет дверь и скажет: «Не приехали».

Я довольно рано заметил такую вещь: жизнь все время хочет тебя обмануть, сделать не так, как ты себе представил. Поэтому для того чтобы не произошло чего-то неприятного, нужно его представить себе как можно подробнее и прожить. Кто-то со мной не согласится в этом: у моей жены Лены противоположная точка зрения. А для меня так: радость должна быть нежданной, тогда она придет. А по-настоящему ждать надо неприятностей, быть все время лицом к беде. Приходит то, чего не ждешь, а если ждешь, оно не приходит. Это очень мучительная вещь, но если ты готов к неприятностям, скорее всего, они тебя минуют.

Из ярких детских воспоминаний, связанных с родителями, вспоминается, конечно, как завораживающе папа показывал мне фокусы. Исчезающие в руках шарики, бумажки… Фантастика! Он меня этим сводил с ума. Причем какие фокусы – манипуляционные, которые требуют ловкости рук. У него, например, был грандиозный по простоте и неразгадываемости фокус. Он мне его показывал, и я, маленький, не знал, что с этим делать. У меня вся жизнь упиралась в это чудо. Я не мог жить дальше, пока не узнаю разгадку. В конце концов папа меня пожалел и этому фокусу научил.

Это известный многим трюк с четырьмя хлебными шариками и двумя блюдцами. Я его и сам потом стал показывать, приводил в такой же восторг и недоумение всех своих студентов. Фокус основан на законах внимания: трюк совершается до того, как начался сам фокус. Пока говоришь и готовишь фокус, ты его уже сделал. Весь процесс дальше – чистое художественное шаманство. Я папу застал в состоянии абсолютного владения этим мастерством.

Папа очень любил цирк. И нам с сестрой Катенькой эту любовь передал. Помню, пошли мы с ним и сестрой на какое-то цирковое представление. Ощущение свежего запаха опилок, конского пота, навоза, закулисное рыканье львов… Все это очень будоражило мою детскую фантазию.

Выступал, помню, какой-то югославский фокусник. Он делал какие-то трюки на сцене, а потом пошел к зрителям. Первый ряд обошел. Мы сидим во втором: папа в центре, слева и справа от него сестра и я. Фокусник этот подходит к разным людям, что-то достает из их карманов, задает вопросы: «Вы не играете в карты? А вот у вас колода в кармане». И вот он к нам подходит, что-то такое говорит, тоже что-то достает. Потом замечаю у него легкую заминку, и дальше он, глянув на папу, делает какой-то странный, едва заметный жест. И уходит. Возвращается на арену, кланяется, звучат аплодисменты. Он говорит: «Никто ничего у меня не забыл?» – и вдруг вынимает из карманов связки наручных часов. И папа в этот момент говорит: «Я знал, что он снимает часы, и не поддался. Он попытался и понял по мне, что я все знаю».

Папа прекрасно знал многих цирковых артистов, их терминологию. Потом уже и я в институте стал дружить с цирковыми – Волжанскими, Бегбуди, Дуровыми. В нашей семье вообще уважение, интерес и любовь к цирку были от отца. То же самое и с музыкальной классикой. Папа знал симфоническую музыку, обожал дирижеров, объяснял мне с детства рассадку оркестра. Часто это бывало в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари» в Майори, это очень важные места моего детства.

Папа же родился в Риге. Рижское взморье вообще было очень полезно для его здоровья, и мы часто летом туда ездили. Останавливались, как правило, в Майори, в пафосных санаториях ЦК партии Латвии. А на соседних улицах в частных домах жили папины родственники – двоюродные, троюродные братья. Я их до сих пор встречаю, но уже больше по миру.

В Юрмале концертный зал «Дзинтари» был площадкой прежде всего для больших симфонических коллективов. В детстве и отрочестве этот зал был для меня очень значимым местом. Папа регулярно меня туда водил. Я там видел и Геннадия Рождественского, которого папа очень чтил как дирижера и считал одним из лучших в своем деле, и Кирилла Кондрашина, он потом эмигрировал. Они в Юрмале давали концерты и заодно немножко отдыхали.

В Малом зале, закрытом, выступали камерные коллективы. Например, замечательный оркестр Рудольфа Баршая. Там пела Зара Долуханова, как скрипач начинал Владимир Спиваков. В то время директором Юрмальской филармонии был, если не ошибаюсь, Александр Литвак. Я хорошо его помню: изысканный, аристократичный, интеллигентный человек с нервным лицом. Он был очень импульсивным. Приучал публику приходить вовремя, не опаздывать, выдерживал нечеловеческие бои за это, претензии, недовольства. Юрмальская публика была ведь такой необязательной: расслабленная атмосфера, отдых…

Папа не только объяснял мне рассадку оркестра, но и говорил о паузах между частями, когда нельзя аплодировать, о дирижерах. Сильно позже я к этому профессионально прикоснулся, когда занимался пьесой «Контрабас» Зюскинда. Но вкус к музыке я приобрел, конечно, благодаря папе. Так было и с художниками: папа знал и любил живопись, многое мне объяснял. Он рассказывал про архитектуру, гуляя со мной по Ленинграду. Показывал, что такое ансамбль улицы, говорил о великих зодчих Петербурга: Росси, Кваренги, Растрелли, скульпторе Фальконе. Он учил меня понимать прекрасное.

Я хорошо помню мой первый сольный концерт в Майори, в том самом зале «Дзинтари», где мы с папой смотрели и изучали рассадку оркестра. Это уже было во времена, когда я стал довольно популярным артистом. В зале на полторы тысячи мест был аншлаг. Есть среди администраторов такой термин: «Он собирает» – так они говорят про артиста, который обеспечивает заполнение любого зала. Лет пятнадцать-двадцать в моей карьере было так, что, ткнув пальцем в любой кружочек карты Советского Союза, я знал, что своим именем обеспечу там аншлаг.

Помню, что на этот концерт в «Дзинтари» пришли мои родители. Это был сольный вечер чистого актерского лицедейства: я показывал очень много зарисовок, смешил публику и в этой же программе около получаса читал стихи Самойлова, Заболоцкого, Мандельштама, а потом танцевал. После концерта папа мне сказал: «Обязательно читай стихи!» Помню, я ответил, что это зависит от публики… И папа сказал: «Нет, знаешь, какой бы ни была публика, обязательно это делай. Таким образом ты даешь возможность и о себе полнее рассказать, и придаешь всему происходящему другой объем, глубину, говоришь об очень серьезных вещах. Правильно, что ты читаешь Мандельштама. Нужно читать сложные стихи. Не должно быть только смешно и весело».

В детстве я был ужасно стеснительным. Родители иногда за границу выезжали, привозили мне оттуда одежду – предмет моих мучений. Вещи эти были для меня неприемлемы, но тогда я еще не выбирал, во что одеться, меня одевали взрослые.

Когда выходил во двор в чем-то новом, я так стеснялся своей одежды, что ни с кем не играл. Пальто и шубки на каких-то модных клычках-пуговичках… У нас такое не носили, я ужасно страдал от стеснения. Вся эта одежда была мне к тому же велика, куплена на вырост, не по моему размеру…

Еще из воспоминаний о моих детских позорах и мучениях. На спектакли, которые я с раннего детства смотрел, скажем, в БДТ, я ходил с няней Тасей. И на меня опять надевали какие-то немыслимые штаны, которые были мне велики, какую-то ужасно вычурную нечеловеческую кофту, не как у всех. При этом Тася тащила меня маленького за руку со словами: «Пустите, это сын Райкина идет!» Я весь сворачивался, прятал лицо. Я вообще часто в детстве представлял собой рулон, для меня подобные слова Таси были проклятием. Самые чудовищные позоры моего детства.

Я уже тогда, ребенком, очень не хотел, чтобы ко мне относились как к сыну знаменитого артиста. И я всячески пытался из этого положения выйти. Когда кто-то в детстве смотрел на меня горящими от любопытства глазами и спрашивал: «Мальчик, а как твоя фамилия?», я всегда с полной уверенностью говорил: «Векслер». И человек сразу обламывался. Был у меня дружок Юлик с такой фамилией. Мне она казалась весьма подходящей для таких случаев.

Как и все дети, я очень чувствовал фальшь. Всегда очень не хотел, чтобы ко мне относились как-то иначе, чем как именно ко мне лично. Крайне болезненно подобное воспринимал. Сейчас я могу на себя тогдашнего смотреть как на другого человека (как если бы изучал какую-то обезьяну, от которой произошел), и во многом мне этот ребенок очень нравится. Есть что-то, что мне очень дорого в том, каким я был. Например, я хотел получать только то, что заслужил сам, не желал иметь дивиденды от имени своего отца и вообще никаких падающих на меня лучей папиной славы.

У меня есть ощущение, что я был очень послушным. Родители не воспитывали меня как-то специально, почти не вели со мной назидательных бесед. Мое детское понимание, что хорошо, а что плохо, складывалось из того, что было принято в нашей семье, шло от родителей. И я это мгновенно понимал, считывал без слов.

В каком-то еще совершенно детском возрасте я почуял, что в материальном смысле мои родители благополучнее многих. Однажды мама сказала: «Мы не можем это купить, очень дорого». Тогда я сказал: «А у папы в одном кармане тыща и в другом кармане тыща». На всю жизнь я запомнил, как мама меня тогда пристыдила за эти слова, потом еще и папе сообщила, и он сказал: «Фу!» Помню, что от стыда и позора я залез под стол. Никаких больше объяснений мне не потребовалось. Мгновенно я понял, что говорить и думать так очень нехорошо.

Вообще, про папины заработки в то время ходили басни. Как артист эстрады разговорного жанра – так это, кажется, тогда называлось – он получал за спектакль сорок рублей. Играя в месяц двадцать спектаклей, он зарабатывал восемьсот рублей. Конечно, это было много – такой была зарплата советского академика. При этом папа получал разительно меньше, чем, например, печатавшиеся в то время известные писатели. Таких денег у папы никогда не было.

Еще из воспитательных моментов помню, как папа рассказывал мне про одного виолончелиста. Делал он это очень увлеченно, как большой поклонник симфонической музыки. А я у него неожиданно спросил: «А кто знаменитее: он или ты?» Папа сразу замолчал и вдруг ужасно помрачнел. Он по гороскопу Скорпион, у него была сильнейшая энергия, атмосфера вокруг него возникала или менялась безо всяких дополнительных опознавательных знаков. Он посмотрел на меня из-под полуприкрытых век и сказал: «Никогда больше таких глупых вопросов мне не задавай». И я буквально почувствовал, как у него испортилось настроение.

А когда оно у папы портилось, пространство вокруг сгущалось и тяжелело. Помню, когда я уже совсем взрослым пришел в папин театр работать, мне говорили: «Вот ты бегаешь-орешь по театру, а пользы чуть. А Аркадий Исаакович тихим голосом что-то говорил, и человек сразу подавал заявление об уходе. Вот это эффект!»

Бывали, конечно, в нашей семье стычки в пределах огромной любви. Помню, я как-то в своей комнате уединился, что-то сочинял перед зеркалом, танцевал. В такие моменты я не терпел, когда кто-то ко мне заходил: для меня это были моменты абсолютной свободы и сосредоточенности. Я был жутко стеснительным и только сам с собой, стоя перед зеркалом, мог как-то раскрепоститься. В один из таких моментов мама и заглянула, и я сгоряча сказал ей что-то грубое. Она тогда на меня обиделась…

Бывали, естественно, какие-то нервы и слезы, но в общем и целом у нас была совершенно счастливая любящая семья.

Мама, конечно, со мной больше разговаривала, чем папа, всегда мне что-то объясняла. Она была внимательной, открытой. Была моим духовником. Она часто читала мне вслух. Сначала я носился, не слушал – был очень подвижным ребенком. «Сынок, ну давай я тебе почитаю». И начинала своим замечательным голосом читать так проникновенно и хорошо. У нее были очень ясная дикция, красивый голос. Мама могла заплакать, читая трогательные сцены из классики. Поначалу я вертелся, но она как-то увлекала меня, гипнотизировала тоном.

Мама часто читала мне Тургенева: стихотворения в прозе, «Записки охотника». Особенно я полюбил два рассказа: «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова». Они произвели на меня оглушительное впечатление.

Мама была образованней папы и всегда ему подсовывала нужные книги, писала за него статьи, отвечала на письма от его имени, была оратором, ясно мыслила, прекрасно формулировала свои мысли, писала рассказы. Словом, была интеллектуальным центром нашей семьи и вообще литературно одаренным человеком. И жизнь свою папе посвятила. Без нее он не был бы тем Аркадием Райкиным, которого все знали и так любили.

Когда маме было шестьдесят, у нее случился инсульт. Тогда ее спас Володя Кассиль, замечательный врач-реаниматолог, сын Льва Абрамовича Кассиля от первого брака. В некотором смысле по счастливой случайности мама была в гостях у Кассилей, когда это произошло. И Володя был рядом, буквально вытащил ее с того света.

После инсульта мама прожила еще шестнадцать лет. У нее была частичная потеря речи, и все это было довольно печально. Она очень изменилась – стала не такой, как была раньше. Все это было горько переносить, особенно, конечно, папе. Но и нам с Катенькой тоже.

До болезни мама была яркой, веселой, остроумной и обаятельной. Вне сцены, в публичных общениях, в диспутах она нередко брала на себя папину роль и делала это блистательно. При всей своей скромности она умела обратить на себя внимание, когда это было нужно, умела заполнять паузы и пустоты. Все годы после маминого инсульта папа вел себя невероятно трогательно и внимательно по отношению к ней. Видимо, он решил для себя, что в том, что с мамой произошло, отчасти есть его вина.

Я, если честно, кое-что от мамы в себе замечаю, притом что с папой у нас было духовное родство и близость. Но он всегда был погружен в себя. По много раз можно было у него спрашивать о чем-то, а он все время словно куда-то опрокидывался, смотрел поверх голов, будто зависал. Он подолгу мог всматриваться в картины, которые у нас дома висели. И вдруг начинал их перевешивать, привлекая всех к этому занятию. «У нас есть стремянка?» – спрашивал. И начиналось перестукивание, долгое, скрупулезное, утомительное для меня, бессмысленное перевешивание картин… Понять его логику было невозможно. А если я пытался слинять, он обижался.

Папа всегда был занят. Он постоянно находился в творческом процессе, до него было сложно достучаться. Хотя он очень нас с Катей любил, просто был дальше. Папа был очень ласковым. Помню эти мягкие, теплые, тяжелые руки. У него были огромные, пухлые с внутренней стороны кисти рук – они напоминали мне коровье вымя.

Папа ко мне очень хорошо относился как к актеру, но это уже потом. Помню, как однажды мы с ним и мамой гуляли в парке. Мне лет одиннадцать или двенадцать. Там была круглая клумба с пешеходной дорожкой вокруг. Вдруг папа мне говорит: «А хочешь, я сейчас узнаю, можешь ли ты быть артистом или нет? Попробуй сделать такой круг вокруг клумбы: родиться, поползти, потом научиться ходить, потом стать дошкольником, потом школьником, потом подростком, потом юношей, потом молодым человеком, потом взрослым, зрелым, потом немножко пожилым, еще более пожилым, потом старым, а потом умереть, вернувшись в ту же точку, в которой ты родился. Сможешь сделать все это за один круг?»

Мне стало очень интересно, и я проделал все это сразу и не останавливаясь. Папа тогда ничего не сказал. Но я хорошо его знал и увидел, что ему понравилось: как-то выразительно они с мамой переглянулись…

Второй похожий случай был в Венгрии. Надо отдельно сказать, что в Венгрии папа был самым известным зарубежным гастролером. Понятно, что он весь социалистический лагерь за свою жизнь проехал: Польша, Чехословакия, Германия, Румыния, Болгария. Везде выступал на языке страны.

Венгерский язык очень сложный, совершенно локальный, но папа и все актеры его театра весь трехчасовой спектакль играли на венгерском языке. Потом еще раз пять папа приезжал в Венгрию с новыми спектаклями и всякий раз играл на венгерском. У него, конечно, были большие способности к языкам, к тому же папа был невероятно работоспособным.

Валамиван – по-венгерски значит «кое-что есть». У папы был монолог скептика, в котором рефреном звучало: «Нет, есть, конечно. Кое-что есть. Но не то…» Это делалось ритмично, с определенными жестами и мимикой. Так вот, эта фраза «валамиван» в Венгрии стала народной присказкой. Огромный будапештский универмаг назывался «Валамиван» – по цитате из папиного монолога.

В общем, в Венгрии Аркадий Райкин был очень популярен, он даже отдыхал на озере Балатон «с семьей», ему это позволяли. Отдыхать за границей, да еще по высшему разрешению венгерского партийного руководства – тогда это было очень необычно, практически беспрецедентно. Помню, родители строго-настрого запретили мне говорить в школе, что летом я ездил за границу. Они объяснили, что никакие привилегии, которые имеет наша семья, в принципе не должны в школе обсуждаться.

Про Венгрию, к слову, вспоминается еще такой случай. Папа был человеком, который производил впечатление потомственного аристократа, притом что был сыном лесного бракёра. Он одевался с большим вкусом, прекрасно знал этикет, чувствовал стиль. А мама, выросшая в семье интеллигентов, вела себя при этом очень свободно. Я помню, что за границей среди нас троих нередки были такие смешные сцены.

Ресторан. Привилегированный дом отдыха на озере Балатон. На нашем столике стоит флаг Советского Союза. Мы едим, и папа постоянно шепчет маме:

– Осторожно! Ну осторожно, ты же капнешь сейчас. Ну я же тебе говорю, капнешь! Нам уже второй раз меняют скатерть…

– Аркаша, ты можешь не делать мне все время замечания? Мы сделаем вот что: я сейчас оболью тебя, себя, все стены, и мы наконец будем есть спокойно.

И вот мы в очередной раз в Венгрии, мне пятнадцать лет. Папу пригласил на встречу какой-то детский лагерь, а у него ничего подходящего для этого зрительского возраста не было. Я к тому времени придумал и показывал в своей ленинградской школе номер «Весенние картинки» – это была цепочка пантомим на тему весенних настроений. И вдруг папа мне говорит: «Слушай, может, ты меня выручишь, покажешь что-нибудь из своего?» Я тогда очень запомнил эту его фразу. Для меня это было значимо.

Папа более или менее знал немецкий язык. Однажды у него было выступление в Западном Берлине на Всемирном фестивале пантомимы. Причем его неправильно информировали: он думал, что будет в жюри, а ему пришлось выступать перед немецкой публикой, среди которой нет ни одного русского человека. Он срочно вызвал к себе завпоста Юзика, знатока всего репертуара театра, и тот помог папе подготовиться. За считаные дни и часы до выступления он выучил наизусть большие куски текста на немецком.

Папа дважды создавал спектакли и на английском языке, они с театром дважды ездили в Лондон. Я помню его с переводчиками: он много занимался, наговаривал им тексты, они его исправляли. Понятно, что говорил он с акцентом, но в результате фильм, снятый в Лондоне на BBC, имел огромный успех.

Советская семья

Я был совершенно советским ребенком. И вообще, у нас была очень убежденная советская семья. Папа был человеком задумывающимся и, конечно, обладавшим какой-то дополнительной информацией, но по своим убеждениям все равно был очень советским человеком. Считал, что недостатки советской жизни – это болезни роста, что их можно побороть.

Он вообще в какой-то момент стал как актер очень себя ограничивать. Искренне считал, что не может в новом спектакле позволить себе какие-то просто обаятельные, смешные, лирические, музыкальные вещи. Темы его спектаклей все более и более обострялись, Театр миниатюр становился в некотором смысле «театром при Госплане»: папа говорил со сцены о шпунтах, прибавочных стоимостях, экономических проблемах. Он, конечно, во всем этом мало разбирался, подходил скорее эмоционально, с художественно-эстетической точки зрения. Но при этом у него были очень серьезные консультанты-экономисты.

Папа был артистом с огромными возможностями, но с какого-то момента сознательно для себя решил, что у него на сцене такая узкая дорога – говорить непроговоренные вещи, о которых другие молчат, и следовал этому беспрекословно.

Поскольку он был человеком очень самоедского характера, ему несвойственно было почивать на лаврах. Он был любимейшим артистом в стране, а домой приходил и говорил: «Как ужасно я сегодня играл, боже мой, как ужасно… Я себя сегодня плохо чувствовал…» Такое бывало иногда.

Кассили – Собиновы

Благодаря родителям я с детства был знаком с некоторыми совершенно уникальными людьми. Новогодние праздники мы, дети, часто встречали у Льва Абрамовича Кассиля в Камергерском переулке. Он жил в невероятной квартире Леонида Витальевича Собинова, великого оперного певца, был мужем его дочери – Светланы Леонидовны Собиновой.

Их квартира казалась мне в детстве огромной. Когда я попал туда, уже будучи взрослым человеком, понял, что ничего огромного там нет. Но девять комнат… Для советских масштабов это было почти невероятно.

В этой квартире устраивались разные детские праздники, Лев Абрамович очень умел разговаривать с детьми: простой, естественный, остроумный, артистичный человек! Умный и веселый. Один из лучших людей, которые мне в жизни встречались.

А что висело на стенах этой Камергерской квартиры, я только потом стал понимать. Врубель, Коровин, Бакст, Бенуа – подлинники. Там, к слову, висел портрет Нины Ивановны, жены Леонида Витальевича. Я ее знал уже, когда она была очень пожилым человеком, старухой. И это, конечно, были такие раскопки красоты, реставрация. А на портрете она была невероятной, потрясающей, просто фантастической красавицей. Это был портрет работы художника Савелия Сорина, который писал только самых красивых девушек Москвы.

Про Нину Ивановну Собинову есть легенда… Не знаю, можно ли с этической точки зрения это рассказывать. Я эту историю слышал от мамы. Она была очень близка со Светланой Собиновой, дочерью Леонида Витальевича.

У Леонида Собинова был первый брак. И одновременно была некая влюбленная в него молодая красавица, она ходила на все его концерты, выступления, спектакли. Каким-то образом у них завязался роман. Эта особа была дочерью очень крупного фабриканта, богатейшего человека. Собинов должен был ехать с женой на гастроли в Париж в двухместном купе, которое теперь зовется СВ, и уже были куплены билеты.

И вот однажды эта богатая девушка, а это и была Нина Ивановна, в отсутствие Леонида Витальевича пришла в дом, где была жена, и все ей рассказала: «Я люблю вашего мужа, а он любит меня, у нас такие вот отношения». Дальше она выложила на стол какую-то гигантскую, просто немыслимую сумму, целое состояние, и сказала: «Продайте мне ваш билет в Париж». Она предложила деньги, за которые хотела выкупить Леонида Витальевича. И жена Собинова согласилась на это, потому что, видимо, понимала, что их отношения дышат на ладан.

При этом в старости (это я уже застал сам) Нина Ивановна была скуповата, и скрыть это было совершенно невозможно. Дочь Нины Ивановны и Леонида Витальевича, тетя Светлана, так я ее называл, преподавала в ГИТИСе актерское мастерство. Она была очень красивой женщиной, хоть я и знал ее уже очень взрослой, а сам еще был ребенком. Светлана Леонидовна обладала сильным характером, ее всегда было очень хорошо слышно, она была обаятельной, очень открытой и гостеприимной. А ее мама, Нина Ивановна, говорила мне, когда я у них бывал в гостях: «Ты уже брал конфету…» Тетя Светлана в такие минуты просто взрывалась: «Мама, это что такое?! Прекрати это сейчас же!» Нельзя сказать, что я был какой-то уж очень большой сладкоежка. Ну взял конфетку, захотел другую. Это, конечно, очень деликатные моменты. Сейчас вспоминаю с улыбкой и теплом.

Леонид Утёсов

С маленького возраста я знал и Леонида Осиповича Утёсова, называл его дядя Лёдя. Я помню, как родители меня возили в Кисловодск, там я его, по-моему, и увидел впервые. Вспоминается фотография Кисловодска, в котором выпал первый снег.

Утёсов иногда приходил к нам в гости. Он был обаятельнейшим и очень образованным человеком, особенно по части классической музыки – обладал просто энциклопедическими знаниями. А еще он был фантастическим рассказчиком.

Будучи уже взрослым, вспоминаю, какое сильное впечатление на меня производили его рассказы о скрипачах и музыкантах. Это он рассказал историю, как к Ойстраху, который гастролировал в Америке, после концерта пришел Яша Хейфец. «Я под большим впечатлением, вы мастер. Я вас считаю вторым скрипачом в мире!» Ойстрах спросил: «А первый кто?» Хейфец махнул рукой и ответил: «А, первых много…»

Он сказал это достаточно пренебрежительно. И в этом есть, помимо шутки, очень глубокая мысль: иногда ценнее и правильнее быть вторым, потому что «первых» действительно много… Кто лучше: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли или Тициан? А вот Эль Греко? Он ведь второй! Но какой второй, боже… Конечно, это очень условное и даже примитивное деление.

Однажды я прочел у Сомерсета Моэма интересную мысль о том, что кого-то могут отпугнуть величие и монументальность «Войны и мира». Что-то свое он найдет в камерных рассказах другого, менее великого, чем Толстой, писателя. Для меня, например, Николай Лесков, наверное, второй. Грандиозный, великий писатель, как и Тургенев. Но если ставить их в один ряд с Толстым, Достоевским, Гоголем, Чеховым, Пушкиным, то в общепринятом смысле они, конечно, вторые. Вот и получается, что первых много, а условно второй Лесков – единственный в своем роде. Единственный и неповторимый.

Вообще, этот пьедестал почета в искусстве – большая глупость. Мастера соревноваться не должны. Мастер в искусстве – это человек, который свое дело делает так, как не может больше никто. Соревнование – удел подмастерьев.

Корней Чуковский

На лето родители снимали дачу в Переделкино, жили у Кассилей, на их ведомственной даче от Литфонда (там сейчас живет Дмитрий Бак, я только недавно это узнал). Маленькие такие домики, а тогда мне казалось, что огромные. Иногда мы бывали там по субботам и воскресеньям.

В то время в Переделкино я и познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским. Лет пять мне было, когда я в первый раз в гости к нему попал. Я тогда уже понимал, кто он, читал его «Бибигона», «Федорино горе», «Тараканище».

Он был очень интересным, каким-то странным, не вписывающимся в стандарт, очень привлекательным, даже экстравагантным человеком с высоким голосом. Очков не носил до последнего своего дня. Какая-то от него шла очень интересная энергия. Он надевал на себя индейские перья, костюмы, когда к нему дети приходили, жонглировал стульями: подбрасывал за ножки, ловил и снова подбрасывал! Я в разные годы к нему приходил: и малышом, и школьником. Однажды он сказал: «А вот здесь во флигеле у меня жил великий русский писатель Солженицын». Он так говорил во времена, когда это было совсем не безопасно. Или такое: «А Блок мне сказал: „Я никогда в жизни не говорил слов неправды“».