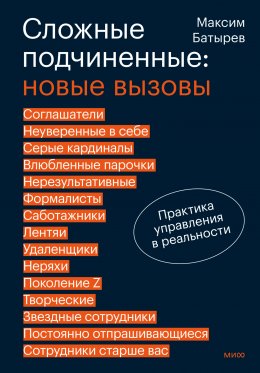

Читать онлайн Сложные подчиненные: новые вызовы. Практика управления в реальности

- Автор: Максим Батырев

- Жанр: Управление персоналом, Корпоративная культура, Лидерство, Менеджмент и кадры

Введение. Почему я пишу продолжение

Первую книгу «Сложные подчиненные» я писал, опираясь на две тысячи реальных историй российских менеджеров. Она получила широкий отклик: множество руководителей узнали в описаниях своих сотрудников и нашли подсказки, как наладить работу с «трудными» коллегами. Честно говоря, я и сам не ожидал такого успеха. Книга стала бестселлером, показав, насколько тема актуальна для бизнес-сообщества. Но главное, читатели дали понять: типов сложных подчиненных гораздо больше, чем уместилось в первую часть.

Почему я решил написать продолжение? Во-первых, жизнь не стоит на месте. Поменялись условия работы: появились удаленные команды, в компании приходят следующие поколения сотрудников с иными ценностями. Новые вызовы требуют новых подходов. Во-вторых, после публикации первой книги я получил немало откликов с описанием ситуаций, которые не вошли в первые пятнадцать категорий. Руководители делились историями про сотрудников, чье поведение выбивалось из рассмотренных ранее типов. В-третьих, мне самому стало интересно углубиться в тему и узнать, смогу ли я расширить перечень сложных сотрудников и найти к ним ключик.

Так родилась идея второй книги – «Сложные подчиненные: новые вызовы». Здесь мы разберем пятнадцать новых категорий сложных сотрудников: от перфекциониста, доводящего всех до нервного тика своими правками, до безалаберного лентяя, которого никак не удается расшевелить. География примеров станет шире. Акцент сделан на российский управленческий опыт, но я добавил и западные исследования, чтобы взглянуть на проблемы под другим углом.

Моя философия остается неизменной: по возможности не избавляться от сложного сотрудника, а переманить его на сторону добра. Каждый человек способен стать лояльным и эффективным, если найти к нему подход. В советах я делаю упор на то, как раскрыть сильные стороны подчиненного, мотивировать его измениться. Но будем честны, не всегда изменения возможны. Поэтому отдельно обсудим, что делать, если переломить ситуацию не удалось. Иногда лучшим решением оказывается расставание – и к этому тоже надо быть готовым, проведя все необходимые шаги.

Итак, вперед, нас ждет галерея непростых персонажей. Вы наверняка узнаете среди них своих подчиненных (а может, и себя в прошлой карьере!). Не спешите огорчаться, если найдете сходство, – лучше возьмите на заметку идеи, как наладить работу с такими людьми. Наша цель – превратить «сложных» сотрудников в ценных членов команды, а заодно вырасти как руководителю, освоив новые приемы управления.

И еще.

Если вам покажется, что некоторые описания чересчур жесткие, вспомните: вы – руководитель. А руководитель – не для того, чтобы всем нравиться. Он для того, чтобы приводить команду к результату.

Поехали!

1. Соглашатели

– Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти незнакомы.

Я не стал объяснять Силверу, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко[1].

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК. ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Есть подчиненные, которые вас не подводят. Но и не вытягивают. Они кивают, улыбаются, соглашаются на каждое предложение. А потом ничего не происходит.

Вы думаете: «Ну, вроде поддержал», – а задача стоит. Коллектив считает его «своим», но идей – ноль. Инициативы – ноль. Ответственности – минус сто.

В бизнесе это называется «тихий саботаж под видом лояльности».

Соглашатели – сотрудники, которые во всем соглашаются с руководством и большинством коллег, часто вопреки собственному мнению. В офисах таких людей считают корпоративными конформистами: они повторяют за другими, «не высовываются», никогда не выражают несогласие вслух. В обычной жизни их нарекают «поддакивающие» или даже «бесхребетные».

Поначалу такой послушный и лояльный сотрудник кажется идеальным: он не конфликтует, с ним легко работать, и никто из коллег на него не жалуется. Однако для руководителей за таким внешним спокойствием скрываются очень опасные вещи.

Соглашатели, как правило, глубоко не уверены в себе. Я думаю, это связано в первую очередь с детскими травмами, когда после очередного конфликта со взрослыми ребенок решил, что безопаснее во всем с ними соглашаться, и с тех пор эта модель поведения стала для него нормой жизни.

Нужно отметить, что множество психологов на основе экспериментов доказали: конформность в принципе свойственна людям. Самый известный эксперимент провел в 1951 году Соломон Аш, социальный психолог из США: испытуемому и группе подставных лиц показывали отрезки разной длины и спрашивали, какие из них равны между собой. Заранее обученная группа давала один заведомо неверный ответ. Выяснилось, что многие люди, оказавшись в группе, где все отвечают неправильно, предпочитают присоединиться к большинству, даже если верный ответ очевиден.

В начале 1970-х годов в Киеве на киностудии научно-популярных фильмов режиссер-документалист Феликс Соболев решил снять фильм, который показал бы, что данные эксперимента Соломона Аша имеют отношение только к американцам. В тот момент исследователи были уверены, что, оказавшись в роли испытуемых, советские люди поведут себя совсем иначе. Эксперимент провели на детях, перед которыми ставили две пирамидки: белую и черную. Несколько специально подготовленных детей говорили, что обе пирамидки белые. И большинство испытуемых повторяли: «Обе белые».

Потом такие дети выросли и устроились к нам на работу.

Теперь представьте, на совещании вы сделали презентацию нового проекта и спрашиваете:

– Ну как вам, команда?

Все кивают, никто не возражает.

Вы уходите, уверенный в том, что у вас лучшая команда.

Через три дня: «А мы не поняли, надо было начинать?»

Через неделю: «Мы решили, что вы передумаете».

Через месяц: катастрофический провал.

А ведь все были за.

Соглашатель дает вам иллюзию согласия и не дает результата. Это тихий саботаж в упаковке лояльности.

Кстати, как показывает опыт, жалобы на соглашателей поступают от руководителей не сразу. Обычно накопившиеся проблемы обнаруживаются постфактум, как в вышеприведенном примере, где проект провалился, и лишь впоследствии стало ясно: на совещании никто не захотел сказать, что идея не сработает.

Налицо здесь – стремление избежать ответственности. Иногда соглашатели осознают, что решение, за которое они голосуют, может быть неверно. Но они готовы принять его, потому что такая «коллективная ответственность» избавляет каждого от прямых обвинений.

Соглашатели лишены ярко выраженных амбиций и боятся пререкаться с руководством. На совещаниях они чаще всего сидят молча и просто поддерживают мнение большинства, даже если сами думают по-другому.

Вот что написала в Forbes партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Мария Макарушкина: «…некоторые члены команды заметно подвержены феномену конформизма. Это как раз те, не самые амбициозные сотрудники. Лишенные самоуверенности и апломба, они соглашаются с чужими мнениями, даже если их первоначальные предложения были совсем иные. Что ими движет в таких случаях? Недостаточная уверенность в правомерности собственных суждений, подспудный страх вдруг стать мишенью для негативных комментариев и вопросов, нежелание вступать в конфликты с коллегами, слабовыраженное чувство собственной значимости». Иногда соглашатели разыгрывают согласие публично – на совещании улыбаются и кивают, – а на самом деле остаются при своем мнении и просто не готовы вступать в спор.

Как понять, что ваш сотрудник – соглашатель?

1. Он никогда не возражает вслух и не предлагает альтернатив. Даже если на совещании обсуждается очевидно неудобный или проблемный вариант, соглашатель обязательно поддакивает и хвалит решение.

2. При рабочих обсуждениях он не вносит собственных идей. Будь то разработка нового прорывного проекта или план мероприятий на следующий квартал, соглашатель просто выполняет указания. Вы ему говорите: «Может, встретиться с этим клиентом на выходных?» Он: «Отличная идея!» Вы: «Нет, я думаю, на выходных – это неправильно». Он: «Ну, в общем да, согласен».

3. Он боится вступать в конфликты, поэтому любая дискуссия его пугает. Лучше сказать «да», чтобы не быть белой вороной, не портить себе репутацию и не лишиться премии.

4. Внешне спокойный и послушный, внутри соглашатель может быть часто раздражен или подавлен. Вслух недовольства он не проявляет, зато может неожиданно «сдаться» и уйти в отпуск или вовсе покинуть компанию при первом удобном случае.

На первый взгляд, ну есть соглашатели в команде и есть – что такого? Они довольно легкие в управлении: не дергают руководителя, рутинную работу выполняют, вопросов не задают. Но на практике наносят скрытый вред и вам, и, самое главное, всей команде.

При этом надо отметить, что нередко сама корпоративная культура порождает подобных соглашателей. Во многих российских компаниях все еще сильна культура страха. Сотрудники опасаются, что за неправильное слово попадут в черный список или останутся без повышения, потому что любое несогласие руководитель может воспринять как вызов своим безупречности и исключительности. Многие соглашатели предпочитают играть по правилам такого руководителя, чтобы не рисковать собственным местом.

Еще такое может быть в коллективах с жесткой иерархией, особенно в традиционных отраслях (государственные предприятия, консервативное производство), где часто поощряются «правильные подчиненные» – те, кто ни словом, ни делом не ставит под сомнение решения начальства. Человек просто адаптируется под существующие порядки, и ему становится сложно вырваться из этого «молчания».

В итоге соглашатели становятся сложными подчиненными потому, что отбирают у команды дыхание. Они ничего не рушат громкими конфликтами, но тихо подрывают фундамент инноваций, творческого мышления и открытого общения в команде.

Ни одна теория не заменит практики: приведем несколько ваших же историй, когда соглашатели превратились в головную боль руководства.

История 1. «Мастер Олегович»На нашем заводе есть крупный производственный цех, в котором была запланирована реконструкция линии сварки. Главный инженер – назовем его Иннокентий – представил коллективу предложение о переводе сварщиков на полуавтоматические установки. На собрании присутствовал очень опытный мастер Олегович, который хорошо знал, что у части людей не хватает компетенций и практики для управления новым оборудованием. Однако на предложение Иннокентия он спокойно кивнул, сказав: «Хорошая идея!» – и добавил что-то вроде: «Значит, будем теперь так работать». Все сотрудники доверяли его мнению, и никто не засомневался.

На практике же выяснилось, что трем молодым сварщикам пришлось ежедневно просить помощи у других, график сдвинулся и качество после внедрения нового оборудования начало страдать. Согласие Олеговича навредило работе: ситуация выправилась только через год дополнительного обучения и перераспределения смен.

Руководство решило провести беседу с мастером и выяснить, почему он молчал, когда знал, что люди не обучены. Оказалось, что на собрании Олегович просто побоялся задать неудобные вопросы перед всем коллективом.

В итоге его молчание тогда стоило предприятию миллионов рублей.

Анонимный автор, Нижний Новгород

История 2. «“Да, конечно” – и полный ноль»Это было на одном из внутренних совещаний в департаменте продаж. Руководитель отдела – человек с видением и амбициями – представлял команде новую CRM-систему. Все по уму: цифровизация процессов, прозрачная воронка, вшитые отчеты, аналитика по этапам сделок, задачи по клиенту. Он вдохновенно рассказывал о плюсах:

– Мы уходим от «бумаги на коленке» и переходим к системной продаже. Каждое касание фиксируется. Все видно. Все контролируемо. Через три месяца мы забудем, что такое «А я не знал, что надо было перезвонить клиенту».

Все согласно кивали. Кто-то даже пошутил:

– Да, да, теперь Большой Брат точно следит!

Особенно спокойно себя вел Андрей, опытный, уважаемый менеджер, один из старожилов компании. Сев в уголке, он молча слушал всю презентацию, кивал с легкой полуулыбкой. В конце сказал одно:

– Да, конечно. Все ясно.

Руководитель подумал: «Отлично, даже наши ветераны в теме».

Прошло три недели.

Руководитель открыл CRM – у всех что-то есть: встречи, звонки, стадии. У кого-то с ошибками, у кого-то вяло, но видно, что работают.

А у Андрея – пусто. Абсолютный ноль.

Созвонились.

– Привет, слушай, не вижу твоих клиентов в системе.

– А где ты смотришь?

– Ну, в CRM, конечно.

– А… я туда еще не заходил.

– Подожди. Ты же был на запуске. Ты сказал, что все понятно.

– Ну да… Вы тогда все решили, я подумал, что… ну…

– Подумал, что не надо?

– Да нет. Просто… не думал, что это уже прямо в силе.

Вот и понимай как хочешь.

На словах – «все ясно». На деле – старая добрая Excel-таблица на рабочем столе, где менеджер вручную красит сделки цветами. Звонки – в голове. Следующий шаг – на бумажке.

В его картине мира CRM – это «для начальства». Если лично не подошли и не потребовали, значит, можно по-старому.

Пришлось долго разбирать с ним, что согласие – это не формальность. Что, когда говоришь «да», это не просто кивок, чтобы отстали. Это обещание. А если не согласен – говори. Спорь. Предлагай. Возражай. Но не кивай впустую.

Эта ситуация потребовала выстроить новую микрокультуру. На следующих встречах мы буквально проговаривали вслух:

– Это не «на подумать».

– Это не «вы решите – мы подстроимся».

– Каждый должен высказаться до того, как решение будет принято.

Начинать нужно с простых принципов:

– Перед тем как согласиться, скажи, что тебя смущает.

– Лучше задать глупый вопрос, чем молча утвердить глупую идею.

– Если у тебя сомнения – ты обязан их озвучить. Это и есть ответственность.

Тогда соглашатели, такие как Андрей, станут говорить.

Сергей Иванников, Санкт-Петербург

История 3. «Я подумала, что лучше не мешать»Работала у меня в ивент-агентстве замечательная девушка Марина, мой руководитель проектов. Когда пришло время ей уходить в декрет, мы начали искать замену. Задача стояла простая: не «перевернуть систему», а удержать стабильность. Марина была яркая, быстрая, местами резкая, но благодаря ей проекты летали.

На собеседовании с Еленой я вздохнул с облегчением. Спокойная. Ровная. Вежливая. Без пафоса. Опыт есть. Портфолио – аккуратное. Рекомендации – хорошие.

HR сказала:

– Кажется, что эта Елена не будет раскачивать лодку.

Тогда я подумал, что это мне и нужно. Однако позже понял, что порой именно умение раскачивать лодку жизненно необходимо в команде.

Первые две недели все было как в учебнике. Елена приходила раньше всех, слушала внимательно, с легкой улыбкой, записывала в блокнот все – даже то, что я сам забывал. На каждое предложение реагировала одинаково:

– Согласна.

– Поддерживаю.

– Звучит хорошо.

И я, честно, расслабился.

К четвертой неделе я начал ловить себя на странном ощущении. В команде будто исчезла реакция. На брифах – тишина. На обсуждениях – никаких «а если…», никаких «давайте попробуем иначе». Ни одна идея не встречала сопротивления, мы как будто говорили в воду.

А потом случился грандиозный провал.

Появился у нас клиент – тяжелый, с претензией на креатив, с идеей устроить открытую вечеринку-фестиваль. Команда сомневалась: локация слабая, промо не заходит, бюджет небольшой.

На очередном собрании я спросил: «Ну, как думаете? Возьмемся? Сможем вытянуть?» Посмотрел на Елену, это же ее проект. Она невозмутимо кивнула, и я воспринял это как ее осознанное согласие. Проект пошел в работу.

Десять дней спустя мероприятие провалилось в тартарары. Людей нет. Отдачи – ноль. Клиент в ярости.

Мы собрали экстренное совещание. Я задал вопрос:

– Почему никто не остановил, ведь видели же, что летим на дно? Елена, ты ведь соглашалась?

Она смотрела на меня спокойно:

– Я подумала… Раз все молчали…

– Но ты руководитель проекта!

– Я не хотела мешать. Я ведь новенькая.

– Но тебе платят не за вежливость.

Вот тогда до меня дошло. Я хотел беспроблемного сотрудника и получил его на 100 %.

Как оказалось, молчаливое согласие – это не участие.

С тех пор мы многое поменяли и в команде, и с Еленой. Мы стали назначать адвоката дьявола на каждый бриф. Один человек обязан «подкрутить гайки» – задать неудобные вопросы. Мы перестали считать молчание поддержкой.

А Елену мы научили говорить. Она говорит не всегда, не везде, не резко, но, по крайней мере, недавно на совещании спросила:

– Коллеги, а вы не думаете, что мы недооцениваем риски?

И я понял, что из простого исполнителя она постепенно превращается в руководителя.

Кирилл Онищенко, Новосибирск

Все эти истории показывают, как соглашатели могут стать сдерживающим фактором для любой компании. В каждом случае проблема оставалась скрытой: коллеги не знали о страхах и неуверенности согласившегося. А все последствия – провал проектов, переработки, падение мотивации в коллективе и недовольство клиентов – пришлось разгребать, когда уже случалась катастрофа.

Как видим, соглашатели представляют тихую опасность для любой команды. Что же делать руководителю, чтобы предотвратить или минимизировать их эффект?

1. Создавайте безопасную атмосферу. Мы, как менеджеры, должны дать понять своим людям: любое мнение важно. Поощряйте тех, кто хоть немного сомневается, высказывать альтернативные идеи. Пусть в команде будет «правило красного карандаша» – так называют практику, когда участник может анонимно или открыто пометить идею начальника как спорную. Если все увидят, что критику встречают не обидами, а благодарностью, то, возможно, начнут появляться новые идеи для решения задач.

2. Проводите прямые разговоры с «соглашателем». Выделите время на индивидуальную беседу. Постарайтесь выяснить истинные мотивы его послушания. Задавайте открытые вопросы: «Какие опасения у тебя есть по этому проекту?», «Что бы ты изменил, если бы мог?». Важно объяснить такому сотруднику, что вы цените его мнение, а не пугаетесь критики.

3. Обучайте конструктивной критике. Обучайте своих людей навыкам аргументации. Даже маленький тренинг «Как правильно сформулировать возражение для своего начальника» даст команде инструменты, чтобы высказать несогласие без конфликта. Например, можно отрепетировать ситуацию: «Я понимаю ваше предложение, вот что я предлагаю изменить…»

4. Организуйте анонимные опросы. Пусть даже осторожные сотрудники смогут высказываться через анонимные формы обратной связи. Это даст людям почувствовать силу своего голоса. Например, после важного решения проведите опрос: «Что бы вы сделали по-другому?»

5. Делегируйте задачи. Да, соглашатели не любят принимать самостоятельные решения. Но можно дать им небольшие задачи на разработку альтернативных решений. Обозначьте роль: «Мне нужен твой взгляд на этот вопрос». Затем обязательно обсудите варианты вместе, хвалите за любые новые идеи или хотя бы за попытку. Постепенно они научатся думать самостоятельно.

6. Признавайте и поощряйте редкие проявления активности. Когда соглашатель один раз высказался, даже если идея оказалась не лучшей, публично отметьте его смелость. Это мотивирует остальных не бояться ошибиться.

7. Используйте менторство. Назначьте соглашателю опытного наставника (например, конструктивного критика из своей команды). Через парные задания молодой специалист перенимает «здравомыслящую модель»: он будет учиться высказывать альтернативные точки зрения у более смелого коллеги.

Можно ли исправить соглашателя? Я думаю, да, при условии, что у него есть потенциал и желание учиться. Самое главное – разбудить интерес к собственной роли и показать ценность его мнения. Рекомендуемые шаги следующие.

1. Постепенно вовлекать в принятие решений. Сначала пусть «соглашатель» высказывается в более формальной обстановке (вопросы в письменном виде, голосование в мессенджерах, Telegram-чатах), потом – в малых группах и лишь после – перед большой аудиторией.

2. Обучать навыкам презентации. Если проблема соглашателя – низкая уверенность, организуйте ему курсы публичных выступлений.

3. Устраивать тренинги по креативности. Роль игр, хакатонов, импровизаций в офисе, на мой взгляд, сильно недооценена. Пробуйте играть с сотрудниками, пусть они учатся мыслить творчески через игровой формат.

4. Проводить личные беседы. Иногда человек не знает, что от него ждут не сухие отчеты, а творческие решения. Порассуждайте вдвоем, спросите: «Если бы не было риска, что бы ты предложил?»

Ну а что делать в том случае, если соглашатель не желает меняться?

1. Ограничить ответственность. На одном из этапов назначить «ответственного за решение». Если соглашатель до этого момента не предложил ничего существенного, его роль – реализовать готовое решение, но не отставать от других. Если мы команда, то действовать нужно именно так.

2. При отсутствии результата организовать перестановку. Если даже после всех мер сотрудник продолжает только «поддакивать» без пользы, имеет смысл искать ему другую роль внутри компании, где творчество и его мнение не требуются. Иногда соглашатели эффективны на позициях исполнителей стандартных процессов. Подумайте, может ли такой сотрудник лучше работать в рутинных ролях, а публичные дискуссии оставьте другим.

Ну и, как всегда, у нас остается последний вариант, в котором мы будем обсуждать возможность ухода такого сотрудника, поскольку его пассивность мешает развитию всей команды.

Соглашатели – это не зло. Это упущенный шанс. Это голос, который мог прозвучать, но не посчитал нужным высказаться.

Да, иногда они помогают поддерживать временное равновесие, но в долгосрочной перспективе их пассивность опасна. В команде нельзя быть просто не против. В команде ты либо играешь, либо остаешься зрителем. В команде ценятся не согласные исполнители, а страстные борцы за идею, без которых корпоративный организм любой компании постепенно атрофируется.

Я уверен, что каждый из читающих эту книгу сможет превратить «соглашателя» из риска в актив.

Но прежде всего пусть каждый из читающих посмотрит в зеркало и начнет с себя.

Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно «Чек-лист: что нужно делать руководителю с соглашателем», напишите письмо на почту [email protected] с темой «Соглашатели» или отсканируйте QR-код и получите ответным письмом дополнительный материал.

2. Неуверенные в себе сотрудники

Ничего нет хуже, товарищи, чем малодушие и неуверенность в себе.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Неуверенность – предбанник неудачи.

АШОТ НАДАНЯН, АРМЯНСКИЙ ШАХМАТИСТ

– Мы делаем это к пятнице?

– А с кем согласовывать?

– А можно пример?

– А пятница в обед или вечер пятницы?..

Узнаёте такого? Будто бы сотруднику десять лет, но только он находится в теле взрослого и бесконечно что-то уточняет, пытаясь из ваших ответов создать для себя опору, или задает вопросы просто так, как Пятачок из советского мультфильма: «Винни-Винни! А куда мы идем?»

Каждому руководителю знакома эта картина: в команде есть люди, которые кажутся идеальными исполнителями, но стабильно «раскачивают» коллег сомнениями, долгими уточнениями и каким-то отчаянием даже перед малейшей задачей.

Неуверенный сотрудник – тот, кто почти всегда сомневается в своих силах и способностях и боится совершить ошибку. Иногда мне кажется, что каждый третий человек в нашей стране, включая меня самого, живет с вечным синдромом самозванца.

Такие люди придают слишком большое значение мнению других о себе и испытывают тревогу, даже когда получают поддержку. Это проявляется в следующих поведенческих признаках.

1. Чрезмерная озабоченность мнением окружающих. Неуверенный сотрудник все время спрашивает: «А как ты думаешь?» или «Что скажут другие?» Его фокус смещен с результата работы на создание идеальной картинки для начальства. Он переживает, что коллеги или руководитель могут посчитать его недостаточно хорошим.

2. Отсутствие твердости в самостоятельных решениях. Они ждут одобрения на каждом шаге и боятся ошибиться. Если принять решение все же пришлось, их первая реакция: «Ой, а вдруг я неправ».

3. Постоянные извинения, занятость и нежелание делиться ответственностью говорят о том, что человек пытается казаться нужным, чтобы не показаться бесполезным.

4. Хроническая неуверенность в своих силах. Он постоянно сомневается в собственном вкладе. Например, в разговоре про выполненную задачу такой сотрудник может скромно сказать, опустив глаза в пол: «Что я сделал-то особенного, это ничего», – даже если результат явно был достигнут его усилиями. Ему кажется, что любой успех случаен, а любая неудача – его вина.

5. Зависимость от авторитета. Неопытность или низкая самооценка заставляют его искать сильного покровителя или солидного авторитета, за которым можно спрятаться. На работе это выражается в том, что он скрывается за спинами коллег, пытается не ввязываться в сложные задачи, ждет, когда кто-то возьмет на себя ответственность за решение.

По сути, неуверенный сотрудник – тот, кто боится взять на себя инициативу и глубоко стыдится вероятной неудачи. Справиться с ним сложно, потому что характер человека не меняется после одной лишь фразы Великого Босса: «Поздравляю вас, вы отлично поработали в прошлом месяце!» Однако использовать сильные стороны таких людей возможно и необходимо. Давайте разберемся, какими они могут быть, и научимся строить правильное взаимодействие.

В процессе написания этой книги я понял, что большая часть проблем сложных сотрудников связана именно с их внутренними представлениями о себе и с несоответствием подобных представлений реальному миру. Именно отсюда рождается неуверенность в каждом из нас. Получается, что неуверенные сотрудники – не один тип «героя» с определенной моделью поведения. Это и нарциссы, безынициативные, агрессивные из прошлой книги, и звездные, соглашатели, перфекционисты из новой части, и еще многие другие. Каждый такой тип сложен по-своему.

Откуда же берется неуверенность в себе у сотрудников? Почему вообще у такого огромного количества людей проблемы с самооценкой?

1. Личностные особенности и воспитание. Часто корни идут из детства: строгие родители, школа, вуз, вечная критика, бесконечные «работы над ошибками». Человек вырос с убеждением «я недостаточно хорош». Такие люди могут быть очень компетентными, но внутренний голос, сформированный социумом, твердит обратное.

2. Отсутствие опыта успеха. Если сотрудник новичок или не имел возможности проявить себя, он просто не знает, на что способен. Например, молодой специалист: знаний полно, а уверенности ноль, потому что еще не было побед. Чем больше позитивного опыта, тем выше уверенность. А у неуверенного пока мало доказательств собственной компетентности.

3. Всеобщая культура наказаний и критики. Ни для кого не секрет, что мы живем в стране недохваленных людей. В некоторых коллективах ошибки жестко наказываются, успехи не отмечаются. Тогда люди боятся сделать шаг, чтобы не получить очередной нагоняй от начальства. Неуверенные особенно это впитывают: лучше уж ничего не инициировать, чем рисковать и быть потом наказанным. Постоянная критика без похвалы приводит к тому, что человек перестает верить в свои силы и вшивает в свою жизнь синдром выученной беспомощности.

4. Сильное окружение (синдром «средь гениев я один дурак»). Если в команде очень яркие, уверенные коллеги, кто-то может почувствовать себя их блеклой тенью. Например, новичок в коллективе экспертов. Даже будучи компетентным, на фоне мэтров он ощущает себя ничтожеством. Он начинает думать: «Что я могу, когда тут такие профи?» Сравнение с другими не в свою пользу – сильный демотиватор для любого человека.

5. Стрессовые провалы в прошлом. Возможно, человек однажды сильно облажался публично: провалил презентацию, над ним посмеялись, – это психологическая травма. Теперь он боится повторения, его уверенность подорвана. Или раньше им руководил грубый начальник, постоянно обесценивал, – тоже отпечаток. Такие шрамы сидят глубоко, и нынешний руководитель может о них не знать, только видеть последствия.

6. Особенности национальной или корпоративной культуры. В некоторых культурах воспитывают именно скромность, там люди склонны говорить «мы» вместо «я» и умалчивать о своих заслугах, чтобы не показаться хвастливыми.

Я думаю, что неуверенный сотрудник чаще всего не выбирает быть таким – это внутренний барьер. Просто так сложились обстоятельства в его жизни, после которых он сформировал убеждение о себе. Зачастую человек сам страдает от этого. Наша с вами роль как руководителей – стать своего рода психологами и помочь ему раскрыться.

Почему же этот тип подчиненного становится «сложным»? Ведь на первый взгляд неуверенные сотрудники могли бы показаться просто тихими и скромными – их даже меньше, чем, скажем, конфликтных персонажей. Однако именно отсутствие уверенности провоцирует скрытую конфликтность и потерю эффективности. Такой сотрудник концентрируется на личном страхе, а не на своих задачах, он постоянно думает о том, как его воспринимают другие, его ум занят тревогой, а не созиданием. Все это тормозит темпы работы и ухудшает качество процессов в целом. Иными словами, неуверенный сотрудник – потенциальный тормоз для команды и бизнеса. Он может и не устраивать грандиозных скандалов, но «подъедает» уверенность остальных, отнимает время и деньги на исправление ситуаций.

По данным HR-исследований, низкая самооценка на работе прямо коррелирует со снижением мотивации и большей текучестью кадров. Хотя подобные сотрудники редко сразу увольняются (они ищут любую возможность подтвердить свою ценность), их присутствие повышает риск ошибок и конфликтов, а значит, мешает нам как их менеджерам быть эффективными.

Еще раз отмечу, что неуверенные люди не токсичные. Они обычно старательны, лояльны, просто им не хватает уверенности, чтобы проявить свой талант. Руководитель точно должен им помогать, но это непросто, потому что уверенность силой не впихнешь.

История 1. «Наш Слон»У нас в команде был системный администратор, которого за глаза звали Слоном. Не потому, что медлительный, хотя и это тоже. А потому, что большой, мощный, надежный… и пугается, даже когда никто не нападает.

Я сам проводил собеседование со Слоном, и он мне понравился: спокойный, аккуратный, не болтун. Поддержку и рутину держал железно. Бэкапы, контроль температуры, отчеты – на него можно было положиться.

Но я всегда жду от сотрудников предложений, идей, чтобы мы двигались вперед, делали что-то новое, мы же ИТ-компания.

Как только поступал нестандартный запрос: новый сервер, миграция, сбой по API, – Слон превращался в статичную тревожную фигуру. Выглядел он при этом внушительно: борода, плечи, взгляд в пол. Но говорил тихо:

– Я пока все уточню.

– Надо бы посмотреть еще раз.

– Может, я не совсем понял задание…

Это происходило каждый раз, как только нужно было чуть выйти за пределы инструкции.

Критическая точка случилась, когда нашей команде потребовалось срочно обновить один из кластеров. Ресурсы ограничены. Я спросил у Слона:

– Потянешь?

Он посмотрел на меня. Отвел глаза. И ответил:

– Наверное… лучше нет. Кто-нибудь другой.

Вот тогда меня и накрыло.

Он ничего не нарушал. Он никому не мешал. Он не отказывался. Он просто не верил, что справится. И этим тормозил всю команду.

Я позвал его к себе и тихо, без обвинений спросил:

– Чего ты боишься?

Помолчав, он сказал:

– Я просто… с детства знаю, что если сделаешь не так, то все, беда. Лучше десять раз переспросить.

После этого мы поступили так: сначала оставили ему только понятную рутину – то, в чем невозможно ошибиться. Через месяц подключили к небольшому апгрейду, с четкими шагами и наставником.

Он справился – спокойно, без истерики и обмана. И сказал:

– Оказывается, я могу. Всего лишь нужно было начать с простого.

Сейчас он работает в паре с более опытным администратором. Самостоятельно ведет часть задач, которые раньше обходил стороной. В первый раз за два года он сам взял слово на совещании и предложил автоматизацию логов.

Думаю, я все-таки хороший руководитель. Потому что с любым сотрудником может быть сложно, но если человек боится не начальника, а самого себя, тут не кнут и пряник нужны, а безопасная среда, где он наконец-то поверит в свои силы.

Дмитрий, CEO ИТ-компании, Москва

История 2. «Преодоление»Мой отдел занимается проектами внедрения 1С. Сотрудники отдела – аналитики, поэтому они должны хорошо знать конфигурации 1С, понимать методологию различных видов учета, уметь писать сильные тексты и выстраивать коммуникацию как с клиентами, так и с коллегами. Одна из моих сотрудниц, Вера, очень хорошо владела первыми тремя навыками, но ей никак не удавалось качественно провести встречу с клиентом или обсудить задачу с разработчиком. Она либо не могла донести свою мысль и отстоять позицию, либо сильно терялась от новых вопросов, причем собственная неспособность ответить угнетала ее, что значительно влияло на дальнейший ход переговоров. В результате мы теряли время на повторные встречи и дополнительные уточнения. К тому же и клиентам это могло казаться не слишком профессиональным поведением.

Необходимо было что-то менять, потому что по всем остальным критериям Вера доказала свои трудолюбие и ответственность. Мы с ней наметили следующий план действий: еженедельно проводить внутренние встречи по 10–15 минут, где Вера, изучив перед тем новый функционал или нововведения в учете, должна представить их мне. Во время встречи она могла использовать демонстрацию системы, что позже сыграло очень важную роль в ее обучении.

Первый месяц я не перебивал Веру, просто слушал и отмечал плюсы и минусы ее демонстраций. Она внимательно изучала их и старалась учитывать в дальнейшей работе. Кроме того, Вера пересматривала записи каждой нашей встречи и слушала себя со стороны – таким образом она улучшала не только содержание, но и подачу материала.

Со второго месяца я стал приглашать на эти встречи некоторых наших коллег. В первый раз Вера, конечно, разволновалась, допустила несколько ошибок, но в целом справилась гораздо лучше, чем в самом начале. Так прошли еще три недели, и плюсов становилось все больше, а минусов – меньше.

На третий месяц я попросил коллег-слушателей включить «режим клиента»: не только задавать вопросы, но и проявлять эмоции при этом и реагировать, если Вера снова начнет теряться. И вот здесь, как мне видится, у Веры произошел переломный момент! Понимая, что слушатели – ее коллеги, которых она хорошо знает, и это всего лишь «ролевая игра», Вера начала отвечать на вопросы с ходу и иногда даже давать ответную эмоцию. Практика оказалась полезной и для коллег-слушателей, которые сумели посмотреть на себя со стороны и понять, почему клиент может себя так вести. От этих встреч выиграли все: Вера все меньше и меньше боялась вопросов, а ее коллеги учились осознавать эмоции клиента и их причины.

Чтобы окончательно поверить в себя, Вере оставалось только разобраться, как снимать вопросы в ситуации, когда ответ неизвестен. Именно здесь ей и помогла система! Каждый раз, когда не было ответа или назревала эмоциональная ситуация, Вера включала демонстрацию системы, «брала клиента под руку» и вместе с ним моделировала вопрос в программе. В итоге либо находился ответ, либо становилось понятно, что делать, чтобы выйти на него, либо система просто не могла его дать, а значит, требовалась доработка. Конечно, не каждый вопрос можно так решить, поэтому в запасе оставалась фраза: «Чтобы не тратить сейчас наше общее время, я после встречи посмотрю, как это сработает в системе, и дополнительно с вами свяжусь для уточнений».

Сейчас Вера уже ведущий системный аналитик, она может спокойно провести внеплановую встречу с клиентом, обсудить любой вопрос, связанный с системой или методологией, рассказать про успешные опыты внедрения и помочь решить любую проблему. В качестве хобби она даже ведет внутренние курсы по новому функционалу продуктов 1С для своих коллег. Благодаря примеру Веры в отделе постоянно организуют обучающие встречи, где каждый может побыть в роли докладчика и роли клиента, что в целом положительно сказывается на росте профессиональных качеств всех сотрудников.

Илья Дьячков, руководитель отдела автоматизации управления финансами и регламентированным учетом, Москва

История 3. «Ночь, когда она стала руководителем»В моей практике был случай с подчиненной, которая пришла к нам сразу после университета. Мы вырастили ее с позиции Junior QA до роли тимлида небольшой команды. Рост был стремительным: она быстро заработала авторитет, наращивала экспертизу и уверенно двигалась вперед. Однако переход из инженеров в управленцы – всегда зона турбулентности. Одна из типичных ошибок, которую я наблюдаю в таких случаях, – отсутствие понимания, что руками делать все уже невозможно. Чем выше ты поднимаешься в управленческой иерархии, тем важнее делегировать, развивать команду, расчищать для нее путь и становиться не исполнителем, а проводником.

Дополнительной сложностью стала специфика команды, распределенной и разновозрастной. Самой руководительнице было всего около 25 лет. Страх перед тем, что старшие не будут слушать, добавлял ей внутренней неуверенности.

Несмотря на высокий интеллект и быструю обучаемость, она продолжала согласовывать со мной даже простейшие вопросы. Особенно это касалось работы со сложным японским клиентом: мы разрабатывали для него систему, которую регулярно устанавливали и сопровождали в ночные часы. Хотя я знал, что тимлид полностью компетентна, у нее оставался внутренний барьер – принимать решения самостоятельно было страшно.

Я выбрал тактику дистанцирования. И вот – ночь, установка, я делаю вид, что недоступен. Понимаю, что она справится. Да, будет трудно. Да, будет стресс. Но это нужно ей, не мне.

Так я постепенно выходил из ее поля внимания. Оставался «недоступен» в мессенджере, хотя на самом деле наблюдал за ситуацией. В скайпе, где мы тогда работали, сообщения можно было читать, не показывая этого. Во время одной из ночных установок я оставил тимлида «за старшую». Все пошло не по плану, как это часто бывает, и она написала мне, но звонить не решилась: было уже поздно и время поджимало. Тогда она сама собрала разработчиков, которые устранили проблему, убедилась, что все работает, донесла результат клиенту – и выдохнула. Все закончилось благополучно, пусть и далось ей это с трудом. После пары подобных установок она окрепла настолько, что перестала бояться. Мы позже обсуждали это – опыт оказался для нее поворотным.

С тех пор я часто вспоминаю следующую фразу: «Обучать человека – это как учить его водить. Надо дать ему возможность поцарапать машину, но не дать разбить ее вдребезги». Именно так и формируется уверенность.

Дмитрий Миронов, руководитель отдела тестирования, компания Netcracker, Токио, Япония

История 4. «Ложный герой»В бухгалтерии нашей производственной группы есть специалист по имени Максим. Формально – один из самых стабильных работников в департаменте: отсутствие просрочек, точность в документах, высокое качество внутренней отчетности, минимальное количество уточнений от налоговых консультантов. На первый взгляд, – идеальный бэк-офисный сотрудник.

Однажды я заметил у Максима поведенческую особенность, которая начала вызывать вопросы. Каждый раз, когда я благодарил его за работу (будь то корректная сверка, своевременная отправка или выверенный расчет), Максим начинал оправдываться. Сначала я подумал, что это обычная бухгалтерская привычка к осторожности. Однако подобное повторялось снова и снова, при любом упоминании собственных успехов Максим словно защищался. Стало понятно, что здесь работает другой психологический механизм.

Ситуация достигла пика, когда в разговоре он сказал буквально следующее:

– Иногда, когда меня хвалят, я чувствую тревогу. Как будто это не по заслугам.

Позже в доверительном разговоре он добавил, что в таких ситуациях испытывает страх быть разоблаченным:

– А вдруг это случайность? А вдруг я просто не заметил ошибку и ее кто-то найдет позже?

Я понял, что речь идет об элементе синдрома самозванца, который, как показывают западные исследования, довольно распространен среди специалистов с высоким уровнем ответственности и внутренней требовательностью к себе.

Что мы сделали:

1. Ввели регулярную обратную связь с акцентом не на оценку, а на результат.

Не «молодец», а:

«Срок выдержан».

«Ошибок – 0».

«Финмодель закрыта без замечаний».

2. Начали просить его самого фиксировать собственный вклад.

После подведения итогов недели я задавал конкретные вопросы:

«Какие задачи ты закрыл?»

«Что на этой неделе было особенно эффективно?»

3. Постепенно включили его в демонстрацию результатов.

Вместо того чтобы просто сдавать отчет, он начал объяснять:

«Вот здесь удалось сократить время сверки».

«Здесь нашел дублирование».

«Вот как изменилась структура затрат по цеху».

Через два-три месяца поведение Максима начало меняться. Он по-прежнему оставался сдержанным и аккуратным. Но вместо слов: «Прошу прощения, может быть, есть ошибка», – стали звучать фразы: «Проверял трижды, готов обсуждать», «Здесь точно все чисто». Главное, он перестал воспринимать похвалу как угрозу.

Я понял, что иногда важно не усилить тревогу лестью или неожиданной публичной похвалой, а выстроить систему, где человек видит себя через результат, а не через субъективную оценку начальника.

Макс до сих пор один из самых аккуратных и ответственных сотрудников. Но теперь он не просто делает. Он понимает, почему это важно, и знает, что его вклад измерим.

А. К.

История 5. «Неуверенный Антон»Лет восемь назад при реорганизации под мое руководство перевели двух новых сотрудников из другого подразделения, чтобы выстраивать единый бизнес-процесс.

Первый сотрудник имел большой опыт, знал все тонкости, но не обладал гибкостью мышления. А второй, Антон, – совсем сырой, с небогатым опытом – полностью доверял первому, полагаясь на его стаж.

Перед нами стояли задачи по оптимизации процессов и бюджета, и я начал подключать к работе в основном Антона, так как у него при небольшом опыте был незашоренный взгляд. При этом он находил интересными новые вызовы, но постоянно сомневался в тех или иных возможностях и в собственных способностях.

Я же видел в нем большой потенциал. Конечно, мне пришлось с Антоном в прямом смысле слова нянчиться. Но это было даже в радость: он прислушивался к моим словам, выполнял рекомендации, а я благодаря работе с ним сам вырос как наставник.

Приходилось постоянно много разговаривать тет-а-тет, помогать с саморазвитием (я записывал его на курсы, составлял список разнообразной литературы для изучения и так далее), объяснять свои требования и их причины, рассматривать подходы. В том числе мы, кстати, обсуждали и книги Максима Батырева.

Если память меня не подводит, то уже через два года Антон стал самодостаточным специалистом.

Когда я переходил на другое направление, встал вопрос, кто заменит меня: непосредственный заместитель или Антон, который занимал должность ниже. И ответ мой был таков: «Если вам нужен хороший руководитель сейчас, то ставьте заместителя, а если нужен более сильный сотрудник через год, ставьте Антона».

Нужно отметить и признать, что спустя время Антон превратился в специалиста намного более эффективного, чем я сам. Его развитие и результаты я отмечаю и как собственное достижение, поскольку не пришлось «покупать» со стороны дорогого сотрудника, а удалось вырастить лично.

Антон, респект! Ты молодец! Горжусь тобой!

P. S. А с первым сотрудником мы довольно быстро попрощались, так как он не смог подстроиться под требования новой команды.

С уважением, Руслан

Все эти истории демонстрируют: слабая самооценка подчиненного не приговор, но может сильно усложнить жизнь руководителя. Во всех примерах менеджеры смогли найти подход и, видя сильные стороны своего сотрудника, перевели его на «комфортные рельсы», усилили обратную связь и доверяли под мягким контролем. Именно такой принцип работы может вывести неуверенного сотрудника из тени и сделать его очень ценным ресурсом.

Чтобы взглянуть шире, обратимся к современным исследованиям. Западные ученые отмечают: низкая самооценка прямо связана с продуктивностью. В частности, исследование испанских психологов обнаружило положительную корреляцию между уровнем самоуважения преподавателей и их эффективностью (публикация Frontiers 2023). Проще говоря, чем выше вера человека в себя, тем лучше его результаты. Аналогичные выводы можно обнаружить и в глобальном бизнес-контексте: счастливый, уверенный сотрудник успешнее справляется со своими задачами. Значит, для компании важно поднять самооценку работника, ведь такая «инвестиция» возвращается ростом КПД.

Многие люди с заниженной самооценкой испытывают синдром самозванца, при котором чувствуют себя мошенниками, недостойными похвалы. Совсем недавно ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что те, кто страдает этим синдромом, гораздо больше фокусируются на окружающих и в результате оказываются эффективнее в межличностных коммуникациях. Парадокс: боясь блеснуть собственными успехами, они становятся отличными командными игроками, внимательными и поддерживающими. Вывод ученых перекликается с наблюдением практиков: неуверенные сотрудники часто проявляют эмпатию (стараются угодить всем), а в кризисной ситуации могут выступать в роли миротворцев в команде.

Зарубежные публикации советуют растить уверенность персонала через обучение и поддержку. К примеру, HR-блог Oceanic Pharmachem отмечает: неуверенных сотрудников трудно оценивать и развивать, однако упорная работа с ними приносит большие результаты. Рекомендации в западных источниках сходятся: строить с работниками доверительные отношения, давать конкретную обратную связь и развивать их сильные стороны. При этом эксперт Этан Баррис (UT Austin) подчеркивает, что подобных сотрудников надо тренировать иначе: вручную сопровождая их первые шаги, а уже потом давать самостоятельность.

Немногочисленные российские исследования говорят о том же: компании выигрывают, если помогают таким сотрудникам раскрыться. Примеры того же Oceanic Pharmachem свидетельствуют: низкая самооценка может привести к конфликтам и даже увольнениям, поэтому задача менеджера – снизить риски, давая человеку инструменты для роста. Попытки сразу «резать по живому», открыто критиковать, игнорировать приводят к обратному: сотрудник замыкается еще сильнее или уходит в тень.

1. Проведите диагностику. Сначала убедитесь, что дело именно в неуверенности, а не, допустим, в лени или профессиональной несостоятельности. Начните с неформальной беседы: узнайте, что именно нравится или не нравится в работе. Если человек говорит о несущественных мелочах и постоянно извиняется, это подтверждает, что его проблема в самооценке.

2. Выражайте поддержку и доверие в личном общении. Самое важное – установить с такими людьми доверительные отношения. Неуверенные боятся своих руководителей порой до дрожи. Ваша задача – показать, что вы на его стороне, что вы не надсмотрщик, который ходит по офису и только и выискивает, кого выпороть. Чаще разговаривайте один на один, спрашивайте мнения в приватной обстановке: «Как думаешь, что лучше? Твое мнение для меня важно». Такая фраза творит чудеса: человек видит, что его мнение ценно, и потихоньку начинает верить в себя. Внимательно слушайте, не перебивайте, кивайте – пусть выговаривается. Когда подчиненный почувствует, что вы понимаете и уважаете его, он начнет смелее выражаться. Для неуверенного начальник – страшный судья. Станьте наставником и партнером, и страх ослабнет.

3. Определите цели и ожидания. Обсудите реальную картину: какие задачи стоят перед командой и каковы критерии успеха. Запишите договоренности: «Ты делаешь вот это, через неделю мы сверим результат». Четкий план снимает страх «а вдруг я сделаю не то». Желательно разложить работу на этапы, каждую часть сотрудник должен сдавать для промежуточной проверки.

4. Структурируйте работу. Задайте в начале жесткие рамки, затем постепенно их снимайте. Например, сначала сотрудник работает под вашим присмотром, через неделю выполняет эти же задачи уже один. Вы можете отслеживать прогресс с помощью простого чек-листа.

□ Составлена четкая инструкция к задаче.

□ Задача разбита на этапы с точками контроля.

□ Сотрудник подтвердил понимание, повторив задачу своими словами.

□ Во время выполнения он может обратиться за уточнением (установите правило: сколько раз и как).

□ После каждого этапа дается обратная связь и вносятся коррективы.

Такой чек-лист поможет неуверенному в себе сотруднику чувствовать себя безопаснее и снизит уровень стресса при выполнении новых задач.

5. Фокусируйтесь на сильных сторонах и хвалите за конкретные успехи. Как я писал в книге «45 татуировок менеджера», хвалить нужно всех, но неуверенных – особенно и очень конкретно. Не отделывайтесь общим «молодец», а подчеркивайте: «Вот этот анализ у тебя получился очень точным, ценю твою внимательность». Или: «На встрече ты задал отличный вопрос клиенту, сразу видно, что у тебя чутье». Такие адресные комплименты строят самооценку кирпичик за кирпичиком. Сотрудник начинает думать: «Раз начальник заметил, значит, я действительно хорошо сделал». Даже если поначалу неуверенный отнекивается («Да ладно, это незначительно»), продолжайте. Важно не пусто перехваливать, а отмечать реальные достижения. Со временем он начнет верить похвале.

6. Делайте акцент на развитии, а не на наказании. При появлении ошибок не сыпьте сразу упреками. Просто сядьте и обсудите, что мешало закончить в срок, что можно было бы улучшить. Если сотрудник предлагает решения, хвалите его даже за малейшие намеки на инициативу, иначе он спрячется вновь. Неуверенные часто боятся ошибиться, поскольку думают, что их за это уничтожат. Дайте понять, что ошибки – часть процесса и что вы не будете сотрудника казнить. Когда доверяете задачу, скажите: «Пробуй, если что-то не получится – обсудим, это опыт». И если вдруг выйдет неидеально, реагируйте конструктивно. Разберите без грубости, подчеркните, что цените попытку. Ваша реакция очень важна, ни в коем случае не говорите: «Я знал, что у тебя не выйдет», – это будет катастрофой и только зацементирует страх. Вместо этого скажите: «Окей, не все получилось, но, смотри, вот этот кусок отличный, а тут давай подумаем, как улучшить». Так сотрудник увидит, что провал не конец света. Со временем страх ошибиться уменьшится, а с ним – и неуверенность.

7. Делегируйте ответственность по нарастанию. Неуверенного нельзя сразу бросать на амбразуру («Завтра выступишь перед советом директоров») – испугается еще сильнее. Надо повышать планку постепенно. Сначала поручить вести мелкую задачу или часть проекта, при этом предоставить поддержку: «Если что, я помогу, но попробуй сам». Позволяйте ошибаться в «песочнице»: сначала пусть он, к примеру, самостоятельно отчитается о мелком проекте. Если все пройдет неплохо, в следующий раз добавьте чуть больше свободы. Накопление успешного опыта – лучший лекарь неуверенности. После нескольких побед он сам удивится: «Оказывается, я могу!» Важно не бросать человека без поддержки. Постоянно уточняйте, нужна ли помощь, но старайтесь не делать работу за него. Пусть сделает сам и почувствует вкус успеха. Можно даже намеренно поставить в ситуацию успеха – дать задание, которое, как вы знаете, он точно потянет, просто пока сомневается. Спланируйте легкую победу для неуверенного.

8. Организуйте парное наставничество и обеспечьте командную поддержку. Назначьте уверенного коллегу в напарники – не как конкурента, а как поддерживающую фигуру. Например, попросите кого-то опытного взять шефство в проектах: «Помоги Диме освоиться с презентациями, сходите вместе на первую встречу – ты начнешь, он продолжит». Важно подобрать человека чуткого, который не задавит, а, наоборот, подбодрит.

Некоторые западные компании внедряют так называемую buddy system для адаптации, это помогает и в дальнейшем уверенности новичка. Ну и конечно, старайтесь культивировать в команде атмосферу уважения, чтобы коллеги не перебивали, не высмеивали неуверенного. Если вы видите, что кто-то давит авторитетом, мягко отрегулируйте на встрече: «Давайте дадим Диме договорить». Когда неуверенный поймет, что команда – безопасное пространство, он начнет говорить громче.

9. Не клеймите неуверенность как недостаток при всех. Никогда не говорите при коллективе: «Ну ты же у нас робкий, понятно…» В этом случае вы сделаете еще хуже. Наоборот, старайтесь подсвечивать сильные качества сотрудника публично, а о неуверенности говорите тет-а-тет, причем формулируя не прямо «ты неуверенный», а через наблюдения: «Заметил, ты редко выступаешь, хотя мысли у тебя хорошие. Как думаешь почему?» Необходимо подвести его к осознанию, но не навешивать ярлык. Человеку важно чувствовать, что его воспринимают не как «трусишку зайку серенького», а как ценного сотрудника, которому просто чуть-чуть надо помочь раскрыться.

В итоге, работая над самооценкой сотрудника, вы можете из тихони, который пытается спрятаться в тени, получить полноценного игрока в свою команду мечты. Конечно, не все способны быть суперлидерами, темперамент тоже играет роль. Но даже небольшое повышение уверенности даст результат: человек станет более самостоятельным, независимым, инициативным, а это, в свою очередь, потребует меньше контроля с вашей стороны.

Неуверенные в себе сотрудники – яркий пример того, как внутренние установки человека выходят за рамки индивидуальных страхов и влияют на всю команду. Относиться к ним нужно как к социальному феномену – это не просто проблема личности, а сигнал для руководителя: внутри компании что-то не дает людям чувствовать поддержку и успех. Обычно такие сотрудники выросли в среде, где нельзя было ошибаться, и теперь подсознательно переносят эти страхи на работу.