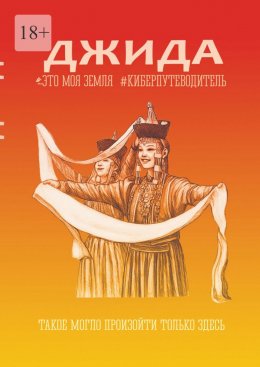

Читать онлайн Джида. Это моя земля. Киберпутеводитель

- Автор: Андрей Сулейков, Валентина Соколова, Максим Доржиев, Татьяна Андреева, Баир Цыренов, Роман Котловский, Дарья Мустафаева, Наталья Куренкова, Александр Ихиритов, Игорь Перевалов, Анна Сорокина, Мария Шункова, Галина Жалсурова, Евгений Ульзетуев, Ирина Игумнова, Светлана Ефимова, Александр Степаниденко, Альбина Гармаева, Екатерина Фахрутдинова, Александр Хан, Оксана Манзарова, Оксана Цыдемова, Ирина Фёдорова, Ирина Соктоева, Надежда Мунконова, Никита Пименов

- Жанр: Современная русская литература

Авторы: Сулейков Андрей, Андреева Татьяна, Пименов Никита, Манзарова Оксана, Фёдорова Ирина, Ефимова Светлана, Мунконова Надежда, Ульзетуев Евгений, Доржиев Максим, Цыренов Баир, Мустафаева Дарья, Ихиритов Александр, Шункова Мария, Гармаева Альбина, Хан Александр, Цыдемова Оксана, Соктоева Ирина, Игумнова Ирина, Жалсурова Галина, Фахрутдинова Екатерина, Котловский Роман, Степаниденко Александр, Сорокина Анна, Куренкова Наталья, Соколова Валентина, Перевалов Игорь

Продюсер Андрей Сулейков

Главный редактор Елена Наймушина

Куратор Алексей Пищулин

Консультант Дамдин Намсараев

Конкультант Татьяна Андреева

Иллюстратор Наталия Венедиктова

© Андрей Сулейков, 2025

© Татьяна Андреева, 2025

© Никита Пименов, 2025

© Оксана Манзарова, 2025

© Ирина Фёдорова, 2025

© Светлана Ефимова, 2025

© Надежда Мунконова, 2025

© Евгений Ульзетуев, 2025

© Максим Доржиев, 2025

© Баир Цыренов, 2025

© Дарья Мустафаева, 2025

© Александр Ихиритов, 2025

© Мария Шункова, 2025

© Альбина Гармаева, 2025

© Александр Хан, 2025

© Оксана Цыдемова, 2025

© Ирина Соктоева, 2025

© Ирина Игумнова, 2025

© Галина Жалсурова, 2025

© Екатерина Фахрутдинова, 2025

© Роман Котловский, 2025

© Александр Степаниденко, 2025

© Анна Сорокина, 2025

© Наталья Куренкова, 2025

© Валентина Соколова, 2025

© Игорь Перевалов, 2025

© Наталия Венедиктова, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0067-5800-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарность партнерам

Издательство «Это моя земля», жюри литературного конкурса «Джида. Это моя земля», оргкомитет киберпутеводителя выражают сердечную признательность партнерам проекта, благодаря которым состоялись конкурс легенд и создание сборника:

• Федеральный центр гуманитарных практик РГГУ;

• Администрация муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия;

• АНО ДПО «Центр креативных инициатив и развития территорий»;

• Центр «Мой бизнес»;

• Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»;

• Школа дизайна НИУ ВШЭ;

• Президентская платформа «Россия – страна возможностей»;

• Программа «Другое дело»;

• Издательство «Литературная газета»;

• Редакция «Комсомольская правда»;

• Журнал «Мир Музея»;

• ОСИГ – Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства;

• Вести Туризм – информационное интернет-агентство;

• Интурмаркет – международная туристическая выставка;

• Издательство «Это моя земля» (ООО «Аппреал»);

• Brand Analytics – система мониторинга и анализа социальных медиа.

Жюри литературного конкурса

Замшев Максим Адольфович

Российский писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик с румынского и сербского языков.

Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики (2010). Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».

Шагжитаров Валерий Павлович

Глава муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия.

Намсараев Дамдин Батожаргалович

Заместитель руководителя Администрации муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия по экономическому развитию и АПК.

Пищулин Алексей Юрьевич

Директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Главный редактор художественного иллюстрированного журнала «Мир Музея». Сценарист и режиссер телевизионных документальных фильмов.

Сулейков Андрей Владленович

Продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Автор и преподаватель курса «Конструктор городских легенд». Член Союза писателей России. Лектор российского общества «Знание».

Джида – это моя земля

Поездка в Джиду стала для меня путешествием в историю моей семьи. В феврале 2025 года на семинаре для развития туризма, организованном бизнес-стратегом Татьяной Викторовной Андреевой при поддержке Министерства экономического развития Республики Бурятия и центром «Мой бизнес», Администрация Джидинского района рассказала про вовлечение местных сообществ и предпринимателей в развитие. Творческий подход к развитию туризма показала Ирина Александровна Патрикеева – председатель комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России», основатель и креативный директор агентства «Креатив Индустрия».

Знакомясь с сокровищами джидинской земли, слушая рассказы краеведов, я ощущал и другую связь – личную, уходящую корнями в историю моей семьи и нашей страны. Мой дед, Сулейков Кирилл Филиппович, гвардии генерал-майор танковых войск, в июле 1943 года служил заместителем командующего легендарной 3-й гвардейской танковой армии. Армией командовал Константин Константинович Рокоссовский – маршал двух держав, командующий парадом Победы 1945 года на Красной площади.

В Джидинском районе мне напомнили, что в июне 1921 года молодой красный командир Константин Рокоссовский совершил один из своих первых подвигов и получил орден Красного Знамени. У станицы Желтуринская 35-й кавалерийский полк под командованием Рокоссовского атаковал конницу барона Унгерна, отбросив неприятеля. Рокоссовский здесь встретил свою будущую супругу – Юлию Бармину.

Благодаря учителю и краеведу Владимиру Сергеевичу Клочихину в селе Желтура создан музей Рокоссовского.

Тропы истории моего деда-танкиста и маршальские дороги Рокоссовского переплетены. И я почувствовал, что Джида – это и моя земля.

Личные воспоминания жителей и гостей Джиды, истории, предания легли в основу сборника. Они – форма народной памяти, квинтэссенция духа места. Легенды о скалах и реках, о героях и духах, о любви и отваге. Они – та самая «точка удивления», которая делает территорию неповторимой и притягательной. Собирая носителей уникального культурного кода, мы сохраняем идентичность Джиды, ее магнетизм. Легенды – это фундамент, на котором можно строить будущее туристической привлекательности района, создавать новые смыслы и маршруты, повышать эмпатию гостей к этому незаурядному месту.

Пусть страницы этой книги станут для вас окном в мир Джиды. Мир, где вера и труд сливаются воедино, где степной ветер доносит шепот веков. Мир, который и вы захотите назвать своей землей.

Андрей Сулейков,

продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ, автор и преподаватель курса «Конструктор городских легенд», член Союза писателей России, лектор Российского общества «Знание»

Очерки и легенды созданы любовью к родине

Знаменитый источник Атаган Булаг (с бурят. Каменный Ключ) встречает каждого на въезде в удивительный Джидинский район. Вкушая живительную воду, отдыхая в беседке, созданной руками джидинских мастеров в лучших традициях рубки без гвоздей, понимаешь, что эта земля – особенная. Она хранит традиции, окутана преданиями, и каждый ее камень, каждая травинка, каждый родник рассказывают свою историю.

Разрабатывая программы и стратегии развития территорий, я неоднократно убеждалась, что истинное развитие территории рождается на стыке традиций, предпринимательской инициативы и вовлеченной энергии жителей. Туризм и креативные индустрии создают ту самую синергию, которая формирует непередаваемый словами колорит, неповторимый образ места, привлекает людей, инвестиции и открывает новые возможности для населения.

Именно поэтому деловое сообщество «Опора России» видит свою миссию в том, чтобы помогать предпринимателям раскрывать потенциал родных земель, находить и привлекать необходимые ресурсы. Наша совместная работа – яркое тому подтверждение.

В начале 2025 года в селе Петропавловка мы совместно с Центром «Мой бизнес» Республики Бурятия провели образовательную программу, посвященную развитию сельского туризма. В диалоге с местными энтузиастами и предпринимателями, при поддержке Администрации Джидинского района, родилась идея – собрать легенды Джиды, оживить богатое наследие. Так был объявлен литературный конкурс «Джида. Это моя земля», приуроченный к 90-летию района.

И вот в разгар лета 2025 года мы с гордостью и радостью подвели его итоги. Перед вами – плод этого вдохновенного труда, сборник, в котором креативные идеи авторов-победителей воплотились в увлекательные истории. Эти очерки и легенды созданы любовью к родине, они призваны стать новым магнитом для туристов, новым поводом для гордости земляков, новой страницей в летописи Джидинской земли. Это инструмент, повышающий ценность и узнаваемость территории, доказывающий, что смелые идеи могут найти воплощение и принести реальную пользу.

Открывая эту книгу, вы ступаете на тропу, ведущую в самое сердце Джиды – земли древних легенд, щедрой природы и трудолюбивых, талантливых людей. Пусть эти истории вдохновят вас на путешествие по Джидинскому району, позволят по-новому взглянуть на достопримечательности и ощутить неповторимую энергию, что исходит от Каменного Ключа и питает благословенную землю.

Добро пожаловать в легенду!

Добро пожаловать в Джиду!

Татьяна Андреева,

к.с.н., член МГО «Опора России», член МТТП, директор АНО ДПО «Центр креативных инициатив и развития территорий»

С юбилеем, Джида!

Помните у Пушкина – «Ветер, ветер, ты могуч»? В новостях мы часто слышим о разрушительной силе воздушной стихии.

А знаете ли вы, что в Бурятии соляная буря великое благо?

Соль с берегов Белого озера близ села Белоозерска Джидинского района Бурятии ветер переносит на солончаковые земли, где растет трава с высоким содержанием минералов. Эту траву едят овцы – боргойские мериносы, и их мясо становится настоящим деликатесом! Боргойскую баранину подавали во время церемонии коронации Николая II! А в советские времена она украшала прилавки Елисеевских гастрономов Москвы и Ленинграда. Так соленый ветер сделал легендарным целый район республики.

История о боргойской баранине меня, признаться, поразила. Она – как яркий кадр из программы о Джидинской земле. И таких историй здесь множество, что и показали автора сборника «Джида. Это моя земля». Под обложкой – легенды, рассказы, очерки – работы победителей литературного конкурса, проведенного к 90-летию Джидинского района.

В «Добром утре» и на канале «Поехали!» мы как раз собираем и рассказываем подобные истории о красоте родной земли, мудрости народа, его традиционных ценностях. Путешествующему журналисту порой сложно быстро уловить особенность места или события, авторы киберпутеводителя умело подсветили достопримечательности Джиды и рассказали о событиях, которые могли произойти только здесь.

Читая эти истории, вы почувствуете связь рода и семьи, сквозящую в преданиях, ощутите мастерство местных умельцев и мудрость поколений, восхититесь красотой джидинской природы и наследием традиционных ценностей жителей этих мест.

Перед вами тексты, отражающие душу Джидинской земли. Истории согревают, учат мудрости и напоминают, что истинные ценности – вечны.

Читайте, путешествуйте, делитесь историями!

С юбилеем, Джида!

Никита Пименов,

ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале и ведущий телеканала «Поехали!»

Вкус родной степи

Валентина Соколова

Содном стоял у окна поезда, наблюдая, как городской пейзаж постепенно сменяется бескрайними просторами Джидинского района. Его пальцы, привыкшие к точности движений на кухне ресторана «Байкал», нервно постукивали по стеклу. Чемодан с ножами – главная гордость шеф-повара – стоял рядом, словно верный оруженосец.

– Ну и жара, – пробормотал он, вытирая испарину со лба рукавом белоснежной рубашки.

Содном ехал на гастрофестиваль «Боргойская баранина» с единственной целью – победить. В свои тридцать пять он уже считался одним из перспективных шеф-поваров Улан-Удэ, но для настоящего прорыва нужно было громкое имя. Победа в конкурсе могла открыть двери к инвесторам для собственного ресторана.

В голове крутились идеи блюда: баранина су-вид с муссом из кедровых орехов, карпаччо с ферментированными ягодами… Что-то изысканное, что заставит жюри забыть о традиционных буузах и позах.

Поезд остановился на маленькой станции. Содном подхватил чемодан и спустился на платформу. Его встретил запах степных трав и горячего воздуха, колыхавшегося над землей.

– Такси до Белоозерска? – спросил он у пожилого мужчины, дремавшего в тени единственного на станции дерева.

– Какое такси, сынок? – старик рассмеялся, обнажив редкие зубы. – Садись, подвезу.

Древний уазик трясся по грунтовой дороге, поднимая клубы пыли. Содном морщился от каждого толчка, представляя, как его ножи бьются друг о друга в чемодане.

– На фестиваль едешь? – спросил старик, ловко объезжая выбоину.

– Да, участвую в конкурсе поваров.

– А-а-а, – протянул водитель. – Значит, с Ринченом будешь соревноваться. Он у нас каждый год первое место берет.

Содном хмыкнул. Какой-то местный повар не мог составить конкуренцию шефу с профессиональным образованием и стажировкой в Москве.

– Посмотрим, – только и сказал он, глядя на расстилающуюся за окном боргойскую степь, где в мареве полуденного зноя паслись отары овец.

Фестивальная площадка в местности Атаган Булаг гудела как улей. Разноцветные юрты, флаги, развевающиеся на ветру, запахи дымка и специй, смешивающиеся с ароматом степных трав. Содном оглядывался, привыкая к новой обстановке. Его внимание привлекла большая открытая кухня под навесом – место проведения конкурса.

– Регистрация участников там, – указала девушка-волонтер в национальном костюме.

Получив бейдж с номером, Содном начал разбирать свои инструменты. Рядом суетились другие участники – в основном местные повара из окрестных сел и несколько приезжих из Улан-Удэ.

– Ты, наверное, городской? – раздался низкий голос.

Содном обернулся. Перед ним стоял коренастый мужчина лет сорока с обветренным лицом и жесткими, как конский волос, усами. Его руки, покрытые мозолями, казались слишком грубыми для тонкой кулинарной работы.

– Из Улан-Удэ, – кивнул Содном. – А вы?

– Ринчен, – мужчина протянул руку. – Местный. Чабаном работаю.

Содном машинально пожал протянутую ладонь, вспомнив слова старика-водителя. Так вот он какой, этот непобедимый местный повар – даже не профессионал, а простой пастух.

– А это что? – Ринчен указал на вакууматор, который Содном привез с собой.

– Для су-вида, – объяснил Содном и, заметив непонимающий взгляд, добавил: – Это французская техника приготовления мяса в вакууме при низкой температуре.

Ринчен хмыкнул, поглаживая усы.

– Французы, значит… А баранина-то наша, боргойская.

В его голосе Содному послышалась насмешка.

– Современная кухня – это синтез традиций и инноваций, – отрезал он, демонстративно доставая набор профессиональных ножей.

Ринчен только покачал головой и отошел к своему рабочему месту, где стоял лишь старый закопченный казан да несколько потертых ножей.

– Участники! – объявила женщина с микрофоном. – Через час начало конкурса! Тема – «Современное прочтение традиций». Используйте боргойскую баранину так, чтобы раскрыть ее вкус по-новому!

Содном улыбнулся. Лучшей темы и придумать было нельзя. Он покажет этим деревенским поварам, что такое настоящая высокая кухня.

– Удачи, городской, – бросил проходящий мимо Ринчен. – Только помни: баранина любит огонь и уважение.

– Что? – не понял Содном.

Но Ринчен уже отошел, насвистывая какую-то протяжную степную мелодию.

Конкурс начался с традиционного обряда – старейшина благословил участников, окропив их молоком. Капли попали на белоснежную рубашку Соднома, оставив заметные пятна. Он поморщился, но промолчал, заметив, как почтительно склонили головы другие участники.

Организаторы выдали каждому одинаковые наборы мяса – свежую боргойскую баранину, которую еще утром разделывали на глазах у публики. Содном придирчиво осмотрел свою порцию – качество было превосходным.

– Три часа на приготовление! – объявил ведущий. – Начали!

Содном работал методично, как в своем ресторане. Сначала подготовил мясо для су-вида, добавив розмарин и чеснок. Затем занялся соусом из облепихи с кедровыми орехами – его фирменным акцентом. Краем глаза он наблюдал за Ринченом, который, казалось, вовсе не торопился. Чабан неспешно разводил огонь под казаном, что-то напевая себе под нос.

– Не боишься не успеть? – не удержался Содном, проходя мимо.

– А куда спешить? – пожал плечами Ринчен. – Баранина не любит суеты.

Через час Содном столкнулся с первой проблемой – вакууматор работал нестабильно из-за перепадов напряжения в полевых условиях. Мясо запаковалось неравномерно.

– Проклятье, – процедил он сквозь зубы, пытаясь исправить ситуацию.

Тем временем вокруг площадки собиралась публика. Люди переходили от одного повара к другому, комментируя, фотографируя. Возле Ринчена постоянно толпились зрители – их привлекал аромат, исходящий от его казана.

– Что готовишь? – спросил Содном во время короткого перерыва, когда его су-вид уже томился в водяной бане.

– Хорхог, – ответил Ринчен. – По дедовскому рецепту, только с моими добавками.

Он бросил в казан какие-то травы, и воздух наполнился новым ароматом – диким, степным, пробуждающим что-то глубоко в памяти. Содном вдруг вспомнил, как в детстве бабушка готовила что-то похожее…

За час до конца конкурса начались новые проблемы. Соус из облепихи получился слишком кислым, а мясо в су-виде – недостаточно мягким из-за сбоев в температуре. Содном нервничал, пытаясь спасти блюдо.

– Держи, – вдруг сказал Ринчен, протягивая пучок каких-то трав. – Добавь в соус, сбалансирует кислоту.

Содном хотел отказаться, но, поймав спокойный взгляд чабана, взял травы.

– Спасибо, – неохотно произнес он.

– Не за что, – усмехнулся Ринчен. – Все мы здесь ради одного – показать, какая она, настоящая боргойская баранина.

Добавив травы в соус, Содном с удивлением обнаружил, что вкус действительно стал гармоничнее. Он посмотрел на Ринчена другими глазами. Тот, словно танцуя, колдовал над своим казаном, и в его простых движениях чувствовалась уверенность человека, тысячи раз делавшего одно и то же.

Когда до конца оставалось полчаса, Содном понял, что его изысканное блюдо выглядит чужеродно на фоне окружающей природы. Оно было слишком… городским.

Наступил момент дегустации. Жюри – трое известных рестораторов из Улан-Удэ, шеф-повар из Монголии и местная бабушка-долгожительница, которую все уважительно называли Бабушка Долгор, – расположилось за длинным столом. Участники по очереди представляли свои блюда.

Когда подошла очередь Соднома, он выставил на стол свою композицию: филе баранины су-вид на подушке из пюре с трюфельным маслом, украшенное микрозеленью и облепиховым соусом, выложенным тонкими линиями по краю тарелки. Блюдо выглядело как произведение искусства – именно так он подавал его в ресторане состоятельным клиентам.

– Представляю вам «Симфонию степи» – интерпретацию традиционных вкусов в современном прочтении, – начал Содном заранее подготовленную речь. – Баранина приготовлена методом су-вид при температуре 56 градусов, что позволяет раскрыть всю нежность мяса, сохранив его сочность…

Он говорил уверенно, используя профессиональные термины, но заметил, как Бабушка Долгор недоуменно наморщила лоб. Жюри попробовало блюдо, делая пометки в своих бланках. Их лица оставались непроницаемыми.

– Интересное сочетание вкусов, – наконец произнес один из рестораторов. – Технически безупречно.

– Очень современно, – добавил монгольский шеф.

Бабушка Долгор ничего не сказала, лишь задумчиво покачала головой.

Следующим был Ринчен. Он вынес большое деревянное блюдо, на котором дымились куски баранины, приготовленной в казане с раскаленными камнями, окруженные овощами и дикими травами. Никаких изысков в подаче – просто щедрая порция, источающая умопомрачительный аромат.

– Это хорхог по-боргойски, – просто сказал он. – Готовлю как мой дед, только добавил степной чабрец, который растет только здесь, у подножия Хамар-Дабана.

Ринчен не произнес больше ни слова – позволил блюду говорить за себя. Когда жюри попробовало мясо, произошло нечто удивительное: суровые рестораторы вдруг заулыбались, монгольский шеф закрыл глаза от удовольствия, а Бабушка Долгор всплеснула руками и что-то быстро заговорила по-бурятски.

– Она говорит, что так готовила ее мать, – перевел один из организаторов. – Говорит, что вкус возвращает ее в детство.

Содном стоял в стороне, наблюдая за реакцией жюри. Что-то кольнуло его внутри – не зависть, а странное чувство упущенной возможности. Его блюдо было безупречным с технической точки зрения, но в нем не было того, что заставило бы глаза человека закрыться от наслаждения, а сердце – вспомнить детство.

Когда все участники представили свои блюда, жюри удалилось для совещания. Содном подошел к столу, где стояли остатки хорхога Ринчена, и, убедившись, что никто не смотрит, взял маленький кусочек.

Вкус был оглушающим – простой и одновременно многогранный, с нотами дыма, трав и чего-то неуловимого, что, казалось, впитало в себя всю душу этой степи. Содном вдруг вспомнил, как в детстве бабушка готовила что-то похожее на праздники и как он, маленький мальчик, облизывал пальцы, перепачканные в жирном бульоне.

– Нравится? – раздался голос Ринчена за спиной.

Содном обернулся, готовый защищаться, но увидел в глазах чабана не насмешку, а понимание.

– Да, – честно признался он. – Это… настоящее.

Объявление результатов проходило на главной сцене фестиваля. Солнце клонилось к закату, окрашивая боргойскую степь в золотистые тона. Вокруг сцены собрались участники и зрители, многие в национальных костюмах. Играла протяжная музыка – звуки морин хуура сливались с шелестом травы.

Содном стоял в стороне, уже зная результат. Он не испытывал разочарования, скорее – странное спокойствие.

– Третье место присуждается… – голос ведущего разнесся над площадкой.

Когда объявили второе место, Содном услышал свое имя. Он вышел на сцену, принял серебряный кубок и сертификат, пожал руки членам жюри.

– Первое место и звание лучшего повара фестиваля «Боргойская баранина» получает… Ринчен Дамбаев!

Толпа взорвалась аплодисментами. Ринчен поднялся на сцену, смущенно теребя край своей рубашки. Бабушка Долгор обняла его, что-то шепнув на ухо.

После церемонии, когда начались народные гуляния, Содном собирал свои инструменты. Серебряный кубок стоял рядом, поблескивая в лучах заходящего солнца.

– Не расстраивайся, городской, – Ринчен подошел неслышно, держа в руках большую чашу с хорхогом. – Держи, это тебе. За честную борьбу.

Содном принял чашу.

– Знаешь, я думал, что приеду сюда и всех удивлю своими техниками, – признался он. – А получилось наоборот.

– Техники – дело наживное, – усмехнулся Ринчен, поглаживая усы. – А вот чувствовать баранину, понимать, чего она хочет – этому в городе не научат.

Они сели на скамейку в стороне от шумного празднества. Вокруг расстилалась степь, бескрайняя и величественная. Вдалеке виднелись горы Хамар-Дабана, окутанные вечерней дымкой.

– Как ты узнал про те травы для моего соуса? – спросил Содном, отправляя в рот кусочек мяса.

– Моя бабушка всегда их добавляла, – пожал плечами Ринчен. – Они растут только здесь, в нашей степи. Говорят, в них сила этой земли.

Содном задумчиво жевал. С каждым кусочком хорхога он словно погружался в атмосферу этого места – запахи трав, звуки степи, ощущение простора.

– Я остаюсь на несколько дней, – вдруг решил он. – Хочу посмотреть, как вы здесь живете. Может, научишь меня готовить по-вашему?

Ринчен улыбнулся, и его обветренное лицо преобразилось.

– Приходи завтра на рассвете. Поедем в степь к отаре, там и начнем. Настоящий хорхог начинается не с казана, а с выбора барана.

Вечером, лежа в гостевой юрте и глядя через открытый тоно на звездное небо, Содном думал о странном повороте судьбы. Он приехал сюда за победой и признанием, а нашел нечто более ценное – связь с землей, которую почти потерял в городской суете. Завтра он встанет на рассвете и пойдет учиться у Ринчена не просто готовить баранину, а чувствовать ее душу, слышать голос степи в каждом кусочке мяса.

Серебряный кубок стоял у изголовья, но Содном знал, что увезет с собой в Улан-Удэ нечто гораздо более ценное – вкус настоящей боргойской баранины и понимание, что истинное мастерство рождается не из техник и модных тенденций, а из уважения к традициям и умения слушать голос земли, на которой ты стоишь.

- Справка об объекте

Гастрономический фестиваль

«Боргойская баранина»,

Россия, Республика Бурятия,

Джидинский район, местность Атан Булаг

Гастрономический фестиваль «Боргойская баранина» – это событие, которое проводится с целью популяризации блюд, приготовленных из баранины, и освещения культуры ее приготовления.

Задачи фестиваля – показать всю гамму возможностей боргойской баранины в кулинарии, привлечь внимание людей к этому продукту, содействовать расширению ассортимента блюд в кафе и ресторанах, а также в народных кулинарных традициях.

В этот день лучшие повара борются за победу самых вкусных блюд из баранины по рецептам разных кухонь мира. Каждое село и каждый коллектив показывают свои традиции, творчество и конечно же кухню из местных продуктов.

В программе фестиваля – гастрономическое шоу ARTGER от монгольских шеф-поваров, мастер-классы, конкурсы, родео (укрощение диких жеребцов), выступления музыкальных коллективов из Бурятии и Монголии, показ этномоды, традиционные игры, спортивные состязания, прогулки по боргойской степи на воздушном шаре, катание на лошадях.

Источник: https://vk.com/event220827806?w=club220827806

Эхо каменного Байкала

Игорь Перевалов

Николай Верхотуров поправил сползающие очки в тяжелой оправе и сверился с картой. Старенький уазик подпрыгивал на ухабах, а водитель, казалось, специально выбирал самые неровные участки дороги.

– Далеко еще до Шартыкея? – спросил Николай, пытаясь удержать на коленях потрепанный полевой дневник.

– Вон за тем холмом, – водитель кивнул на синеющую вдали возвышенность. – Минут двадцать, если движок не заглохнет.

Николай вздохнул и посмотрел в окно. Бескрайние степи Джидинского района расстилались вокруг, изредка прерываемые перелесками и холмами. Где-то там, впереди, его ждал Каменный Байкал – уникальная осыпь камней, по форме напоминающая знаменитое озеро.

– Чертова командировка, – пробормотал он, потирая щетинистый подбородок. – Мог бы сейчас сидеть в лаборатории.

Но начальство было непреклонно: нужно провести полевые исследования, собрать образцы, сделать замеры. Обычная рутина для геолога с двадцатилетним стажем. Николай привычно постукивал молоточком по колену – жест, ставший за годы работы почти бессознательным.

Село Шартыкей оказалось маленьким, всего несколько десятков домов, разбросанных вдоль единственной улицы. Уазик остановился возле покосившегося дома с резными наличниками.

– Приехали, – водитель заглушил мотор. – Здесь живет Эрдэм, у него остановишься. Я за тобой через неделю.

– Через неделю? – Николай нахмурился. – Мне хватит и трех дней.

– Как скажешь, – водитель пожал плечами. – Только связи тут нет, так что звякнуть не получится. Через неделю.

Хозяин дома, Эрдэм, оказался сухощавым мужчиной лет шестидесяти с морщинистым лицом и неожиданно молодыми, живыми глазами. Он молча проводил Николая в небольшую комнату с узкой кроватью и столом у окна.

– Ужин в семь, – коротко сказал он. – Каменный Байкал смотреть приехал?

– Да, – Николай кивнул, доставая из рюкзака приборы. – Нужно провести геологическое исследование. Осыпь образовалась несколько миллионов лет назад в результате экзогенных процессов и разрушения утеса горы Смолинская.

– Наука, – Эрдэм хмыкнул, словно это слово было ругательством. – А местные говорят, что это слезы земли, окаменевшие от горя.

– Красивая легенда, – вежливо улыбнулся Николай. – Но я предпочитаю факты.

– Факты, – эхом отозвался Эрдэм. – Ну-ну. Только учти, не всем фактам здесь рады.

Он развернулся и вышел, оставив Николая в недоумении. Геолог пожал плечами и вернулся к разбору оборудования. Завтра с утра он отправится к Каменному Байкалу, сделает необходимые замеры и сможет вернуться в город раньше назначенного срока.

Из окна комнаты открывался вид на окрестные холмы. Где-то там среди них лежала каменная россыпь, так удивительно похожая на очертания Байкала. Николай снял очки, протер их и снова надел. Он приехал сюда не за легендами, а за фактами. И он их получит.

Утро встретило Николая пением птиц и запахом свежезаваренного чая. Эрдэм сидел на крыльце, задумчиво глядя в сторону холмов.

– Завтракай и иди, – он кивнул на стол, где дымилась миска с горячим супом. – Только помни, что я говорил вчера.

– О чем именно? – Николай быстро проглотил суп, не чувствуя вкуса.

– О том, что не всем фактам здесь рады, – Эрдэм поднялся и, не оборачиваясь, добавил: – Особенно тем, что тревожат покой мертвых.

Николай хотел спросить, что это значит, но хозяин уже скрылся в доме. «Странный старик», – подумал геолог, закидывая рюкзак на плечо. Он сверился с картой и направился в сторону Каменного Байкала.

Тропинка петляла между холмами, постепенно поднимаясь вверх. Николай шел быстро, постукивая молоточком по ноге в такт шагам. Внезапно его внимание привлекло яркое пятно впереди. Приглядевшись, он увидел девушку с мольбертом, сидящую на большом камне.

Она была одета в свободное платье цвета охры, а длинные черные волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбивались пряди. Девушка так увлеченно работала, что не заметила его приближения.

– Доброе утро, – Николай остановился в нескольких шагах, чтобы не напугать ее.

Девушка вздрогнула и обернулась. У нее было открытое лицо с высокими скулами и раскосыми глазами, в которых читалось удивление.

– Вы меня напугали, – она отложила кисть. – Здесь редко бывают чужие.

– Николай Верхотуров, геолог, – он протянул руку. – Приехал исследовать Каменный Байкал.

– Сэсэг, – девушка улыбнулась, но руки не подала, показав испачканные краской пальцы. – Художница. Тоже приехала из-за Каменного Байкала, но с другой целью.

Николай подошел ближе и взглянул на холст. На нем была изображена каменная россыпь, но не такой, какой ее описывали в научных статьях. На картине Сэсэг камни словно светились изнутри, а их очертания напоминали не просто озеро, а что-то живое, дышащее.

– Интересная интерпретация, – заметил он, поправляя очки. – Но не очень точная с геологической точки зрения.

Сэсэг рассмеялась, и в ее смехе Николаю послышался звон ручья.

– А вы всегда смотрите на мир через призму геологии? – она склонила голову набок. – Никогда не задумывались, что может существовать и другой взгляд?

– Наука оперирует фактами, а не интерпретациями, – Николай пожал плечами.

– Правда? – Сэсэг лукаво прищурилась. – А как же теории, которые меняются каждые пятьдесят лет? Разве это не интерпретации?

Николай хотел возразить, но она уже собирала свои принадлежности.

– Вы идете к Каменному Байкалу? – спросила Сэсэг. – Я могу показать дорогу. И заодно рассказать о гуннских захоронениях в пади «Широкая». Там есть удивительные наскальные рисунки.

– Захоронения? – Николай нахмурился. – В моем задании о них ничего нет.

– Значит, ваше задание неполное, – Сэсэг подмигнула ему. – Идемте, геолог. Возможно, вы увидите больше, чем искали.

Она зашагала вперед, напевая что-то под нос, а Николай, помедлив, последовал за ней. Слова Эрдэма о фактах, тревожащих покой мертвых, вдруг обрели новый смысл.

Каменный Байкал открылся им внезапно – огромная россыпь камней, удивительно точно повторяющая очертания знаменитого озера. Николай замер, пораженный масштабом и точностью природного феномена.

– Потрясающе, – он достал фотоаппарат и начал делать снимки. – Просто невероятное совпадение форм.

– Совпадение? – Сэсэг покачала головой. – Местные верят, что это не случайность. Видите белые камни вокруг?

Николай присмотрелся. Действительно, каменную россыпь окружал контур из светлого известняка, явно выложенный человеческими руками.

– Это граница Бурятии, – пояснила Сэсэг. – Местные жители выложили ее, чтобы показать связь между Каменным Байкалом и настоящим озером.

– Интересный культурный феномен, – Николай достал молоток и направился к ближайшему камню. – Но меня больше интересует геологический аспект.

Он отколол небольшой кусочек породы и внимательно рассмотрел его.

– Базальт, как я и предполагал. Типичный для этого региона.

Сэсэг наблюдала за ним с легкой улыбкой, теребя серебряный кулон в форме полумесяца, висевший на шее.

– Вы всегда так? – спросила она.

– Как?

– Разбиваете все на части, чтобы понять целое.

Николай поднял голову, удивленный точностью ее наблюдения.

– Это научный метод, – он пожал плечами. – Анализ перед синтезом.

– А что, если целое – это больше, чем сумма частей? – Сэсэг присела на камень, наблюдая, как солнечные лучи играют на поверхности каменной россыпи. – Что, если, разбивая на части, вы теряете самое главное?

Николай хотел ответить, но его прервал голос, раздавшийся за спиной:

– Опять чужаки камни бьют.

Они обернулись. К ним приближался пожилой мужчина в традиционной бурятской одежде, опираясь на резную трость. Его седые волосы были собраны в тугой пучок, а лицо избороздили глубокие морщины.

– Дамба-ахай! – Сэсэг просияла. – Я не знала, что вы сегодня здесь будете.

– А где же мне еще быть? – старик хмыкнул. – Это моя земля. А вот кто вы такие?

– Я Сэсэг, художница из Улан-Удэ. Мы виделись прошлым летом, когда я рисовала местные пейзажи.

– А, девочка с красками, – Дамба кивнул и перевел взгляд на Николая. – А ты кто такой, с молотком?

– Николай Верхотуров, геолог, – он протянул руку, но старик проигнорировал жест. – Изучаю происхождение Каменного Байкала.

– Изучаешь, значит, – Дамба прищурился. – А зачем камни бьешь?

– Это стандартная процедура для отбора образцов, – Николай начал объяснять, но старик перебил его.

– Стандартная процедура, – он покачал головой. – А ты спросил у камней разрешения?

Николай растерянно посмотрел на Сэсэг, но та лишь пожала плечами.

– У камней? – переспросил геолог. – Но это же…

– Неживая материя? – Дамба усмехнулся. – Для тебя, может, и неживая. А для нас все здесь живое. И камни, и земля, и воздух.

Он подошел ближе и внезапно схватил Николая за руку с неожиданной для своего возраста силой.

– Слушай, ученый человек. Эти камни лежат здесь миллионы лет. Они видели, как приходили и уходили народы. Гунны оставили здесь свои рисунки и могилы. И мы, буряты, храним это место. Не для того, чтобы кто-то пришел и начал отбивать куски для своих анализов.

– Я понимаю ваши чувства, – Николай осторожно высвободил руку. – Но научное исследование не причинит вреда этому месту.

– Не причинит? – Дамба покачал головой. – Ты даже не представляешь, что можешь потревожить.

Он повернулся к Сэсэг:

– Ты собираешься в падь «Широкую»?

– Да, хотела показать Николаю наскальные рисунки.

– Будьте осторожны, – Дамба посмотрел на небо. – Погода меняется. И не только погода.

С этими словами он развернулся и медленно пошел прочь, опираясь на трость.

– Странный старик, – пробормотал Николай, когда Дамба отошел достаточно далеко.

– Он хранитель этих мест, – тихо сказала Сэсэг. – И, возможно, знает больше, чем все ваши учебники геологии.

Она поднялась и указала на восток:

– Идемте. Падь «Широкая» в той стороне. Если поторопимся, успеем до дождя.

Николай бросил последний взгляд на Каменный Байкал, сделал еще несколько снимков и последовал за Сэсэг, все еще размышляя о словах старика. «Спросить разрешения у камней» – какая нелепость. И все же что-то в словах Дамбы заставило его почувствовать себя неуютно, словно он действительно нарушил какое-то древнее правило.

Падь «Широкая» оправдывала свое название – просторная долина, зажатая между двумя пологими склонами. Сэсэг уверенно вела Николая к дальнему концу пади, где темнели скальные выступы.

– Там, – она указала на одну из скал, – гуннские рисунки. А чуть дальше – захоронения.

Небо тем временем затягивалось тучами. Ветер усилился, пригибая к земле высокую траву.

– Может, вернемся? – Николай с тревогой посмотрел вверх. – Похоже на грозу.

– Мы уже почти пришли, – Сэсэг ускорила шаг. – Не уходить же с полпути.

Наскальные рисунки оказались именно такими, как она описывала – выбитые мелкой точечной ретушью фигуры животных, людей и странные символы, значение которых давно забыто.

– Им около двух тысяч лет, – Сэсэг провела пальцами по желобкам. – Представляете? Две тысячи лет эти рисунки смотрят на долину.

Николай достал фотоаппарат, но внезапная вспышка молнии заставила его вздрогнуть. Почти сразу раздался оглушительный раскат грома.

– Нужно укрыться! – крикнул он, хватая Сэсэг за руку. – Быстро!

Они огляделись в поисках убежища. Недалеко от скалы с рисунками темнел вход в небольшую пещеру.

– Туда! – Сэсэг потянула Николая к пещере.

Они едва успели забежать внутрь, как небо разверзлось потоками воды. Молнии сверкали одна за другой, гром грохотал, не переставая.

– Вот это гроза, – Николай снял очки, запотевшие от резкой смены температуры. – Хорошо, что успели укрыться.

Пещера оказалась неглубокой, но достаточно просторной. Николай включил фонарик на телефоне и осветил пространство вокруг.

– Смотрите! – Сэсэг указала на стену пещеры. – Здесь тоже рисунки!

Действительно, на гладкой поверхности скалы виднелись выцветшие от времени изображения, похожие на те, что они видели снаружи.

– Интересно, – Николай подошел ближе. – Но меня больше интересует вот это.

Он указал на странные геологические формации в углу пещеры – словно застывшие волны камня, образующие причудливые узоры.

– Это может объяснить происхождение Каменного Байкала, – возбужденно заговорил он. – Смотрите, здесь видны следы древнего извержения. Но не обычного, а направленного, словно лава двигалась по определенному руслу.

Николай достал молоток, но Сэсэг остановила его:

– Не надо. Помните, что говорил Дамба?

– Но это важное научное открытие! – возразил Николай. – Если я прав, то Каменный Байкал образовался не в результате обычной осыпи, а из-за уникального геологического процесса, который…

Его слова прервал особенно громкий раскат грома. Земля под ногами задрожала, и с потолка пещеры посыпались мелкие камешки.

– Что это? Землетрясение? – Сэсэг испуганно прижалась к стене.

– Похоже на то, – Николай огляделся. – Нужно выбираться отсюда, пещера может обрушиться!

Но выход уже наполовину завалило упавшими камнями. Снаружи бушевала гроза, а внутри с потолка продолжали сыпаться обломки породы.

– Мы в ловушке, – прошептала Сэсэг, и в ее голосе слышался неподдельный страх.

Николай лихорадочно осматривал стены, ища другой выход или хотя бы безопасное место. Его взгляд упал на странную нишу в дальнем углу пещеры.

– Туда! – он потянул Сэсэг за собой. – Эта часть кажется прочнее.

Они забились в нишу, прижавшись друг к другу. Сэсэг дрожала, крепко сжимая свой серебряный кулон.

– Что вы делаете? – спросил Николай.

– Молюсь, – тихо ответила она. – Духам этого места. Прошу прощения за то, что потревожили их покой.

Николай хотел сказать что-то скептическое, но промолчал. В этот момент, зажатый в каменной ловушке под грохот грома и дрожь земли, он вдруг почувствовал себя очень маленьким перед лицом стихии.

Его взгляд упал на стену ниши, и он замер. Прямо перед ними, на уровне глаз, был выбит символ – точно такой же, как на наскальных рисунках снаружи. Но здесь он был четче, словно высеченный совсем недавно. Символ изображал волнистую линию, очень похожую на очертания Байкала, а под ней – фигуру человека с поднятыми руками.

– Сэсэг, – прошептал Николай, указывая на символ. – Посмотрите.

Она подняла глаза и ахнула:

– Это знак хранителя воды! Древний символ гуннов. Они верили, что есть особые люди, которые могут говорить с водой и камнями.

Внезапно новый толчок сотряс пещеру, и большой камень упал прямо перед входом в нишу, полностью заблокировав их. Они оказались замурованными в крошечном пространстве.

– Мы здесь умрем, – голос Сэсэг дрожал.

– Нет, – Николай старался говорить уверенно. – Нас будут искать. Эрдэм знает, куда мы пошли.

Но в глубине души он понимал, что шансы на спасение ничтожны. Кто будет искать их в такую грозу? И кто догадается заглянуть в эту пещеру?

В отчаянии Николай прижал ладонь к символу на стене. И в этот момент произошло нечто странное – ему показалось, что камень под его рукой теплый, почти горячий, и словно пульсирует, как живое сердце.

– Сэсэг, – прошептал он. – Вы чувствуете это?

Она положила свою руку рядом с его и замерла.

– Да, – тихо ответила она. – Камень живой.

И вдруг все стихло. Грохот грома прекратился, дрожь земли унялась. Наступила абсолютная тишина, нарушаемая только их дыханием.

А потом камень, блокировавший вход в нишу, медленно, словно подчиняясь невидимой силе, откатился в сторону.

Они выбрались из пещеры, ошеломленные и молчаливые. Гроза закончилась так же внезапно, как и началась. Небо очистилось, и закатное солнце окрасило мокрые камни в золотистые тона.

– Что это было? – Николай провел рукой по влажным волосам, все еще не веря в произошедшее.

Сэсэг не ответила. Она стояла, глядя на вход в пещеру, и ее лицо выражало странную смесь благоговения и понимания.

– Идемте, – наконец сказала она. – Нам нужно вернуться до темноты.

Обратный путь они проделали в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Николай то и дело поглядывал на свою ладонь, все еще ощущая тепло камня. Научное объяснение ускользало от него, оставляя лишь недоумение и смутное чувство, что он соприкоснулся с чем-то, выходящим за рамки его понимания.

Эрдэм встретил их на пороге дома, словно знал, что они вернутся именно сейчас.

– Живы, – констатировал он без удивления. – Хорошо.

– Вы знали о грозе? – спросил Николай.

– Знал, что что-то случится, – Эрдэм пожал плечами. – Всегда случается, когда чужаки тревожат то, что должно оставаться в покое.

Он повернулся к Сэсэг:

– Останешься на ужин?

– Спасибо, но мне нужно вернуться к себе, – она покачала головой. – Дамба-ахай наверняка волнуется.

– Ты остановилась у старика? – удивился Николай.

– Он мой дальний родственник, – Сэсэг улыбнулась. – И многому меня научил.

Она повернулась к Николаю:

– Завтра на рассвете я буду у Каменного Байкала. Приходите, если захотите увидеть нечто особенное.

С этими словами она ушла, оставив Николая с множеством вопросов.

Ночью ему не спалось. Он лежал, глядя в потолок, и перебирал в уме события дня. Геологические формации в пещере могли изменить понимание происхождения Каменного Байкала. Это было важное научное открытие, материал для статьи, возможно, даже для монографии.

Но каждый раз, когда он думал об этом, перед глазами вставал символ на стене пещеры и ощущение живого, пульсирующего камня под ладонью.

На рассвете Николай был уже на пути к Каменному Байкалу. Утренний туман стелился по земле, окутывая камни призрачной дымкой. Сэсэг ждала его, сидя на большом валуне у края каменной россыпи.

– Вы пришли, – она улыбнулась. – Я знала, что придете.

– Что я должен увидеть? – спросил Николай, поправляя очки.

– Просто смотрите, – Сэсэг указала на Каменный Байкал.

Первые лучи солнца коснулись камней, и произошло нечто удивительное. Из-за особого преломления света и влаги после дождя каменная россыпь словно наполнилась водой – игра теней и бликов создавала полную иллюзию настоящего озера.

– Невероятно, – прошептал Николай. – Оптический эффект, но какой…

– Не только оптический, – тихо сказала Сэсэг. – Смотрите глубже.

И Николай посмотрел. Действительно посмотрел, не как ученый, анализирующий явление, а как человек, открытый чуду. И на мгновение ему показалось, что он видит не просто камни, а живую связь между этим местом и далеким Байкалом, словно невидимые нити протянулись через пространство, соединяя их.

– Что вы будете делать с вашим открытием в пещере? – спросила Сэсэг, когда иллюзия начала рассеиваться.

Николай задумался. Еще вчера ответ был очевиден – научная статья, доклад, признание коллег. Но сейчас…

– Ничего, – наконец ответил он. – Некоторые вещи должны оставаться там, где они есть.

Сэсэг улыбнулась, и в ее глазах Николай увидел одобрение.

– Знаете, – продолжил он, – наука не всегда может объяснить все. Иногда нужно просто… принять.

– Как геолог, вы потеряли важное открытие, – заметила Сэсэг. – Не жалеете?

Николай снял очки, протер их и снова надел. Мир вокруг стал четче, но что-то в нем изменилось – словно за привычными контурами проступило что-то еще, ранее невидимое.

– Нет, – он покачал головой. – Думаю, я приобрел больше, чем потерял.

Через три дня Николай вернулся в город. В отчете для института он написал, что Каменный Байкал представляет собой типичную осыпь, образовавшуюся в результате экзогенных процессов, и не требует дальнейшего изучения. Коллеги были разочарованы отсутствием сенсационных открытий, но Николай лишь загадочно улыбался в ответ.

На его рабочем столе появился новый предмет – небольшая картина, подаренная Сэсэг перед отъездом. На ней был изображен Каменный Байкал в момент рассвета, когда камни словно наполнялись водой. А на переднем плане – две маленькие фигурки, стоящие рядом и смотрящие на это чудо.

Иногда, особенно в минуты сомнений, Николай прикасался к картине и словно вновь ощущал тепло камня под ладонью. И тогда он вспоминал слова Дамбы о том, что нужно спрашивать разрешения у камней, и понимал, что старик был прав. Некоторые тайны должны оставаться тайнами – не потому, что их нельзя объяснить, а потому, что объяснение не всегда нужно.

- Справка об объекте

Каменный Байкал,

Россия, Республика Бурятия,

Джидинский район, село Шартыкей

В Бурятии на правом борту реки Джида на склоне горы виден контур Байкала. Дугообразный скальный выход филлитовидных сланцев несколько миллионов лет назад образовал россыпь в форме самого глубокого озера в мире.

Чудо природы – схожесть формы природной россыпи с Байкалом – подчеркивает рукотворный контур границы Бурятии. Контур границы республики из крупных обломков пород выложили жители сел Шартыкей и Нижний Торей.

Источник: https://dzen.ru/b/Z6Au18vkQAu3kcaE

Настоящая история

Оксана Манзарова

Варвара выключила навигатор – бесполезная штука в этих местах. Дорога петляла между холмов, а впереди, словно мираж, маячила гора с плоской вершиной. Капитанка. Даже название звучало как-то неправильно, будто кличка, а не имя.

Старенький «Рено» подпрыгнул на очередной выбоине, и штатив на заднем сиденье опасно накренился. Варвара выругалась сквозь зубы и сбавила скорость. Камера стоила больше, чем вся эта машина, и если что-то сломается, прощай документальный фильм о загадочных местах Бурятии.

Село показалось внезапно – россыпь домов у подножия горы. Пыльная улица, колонка с водой, старики на лавочке. Варвара остановилась, опустила стекло.

– Здравствуйте! Подскажите, где дом Тумэна Дашиева?

Старики переглянулись. Один из них, с морщинистым лицом цвета дубленой кожи и неожиданно яркими голубыми глазами, медленно поднялся.

– Зачем тебе Тумэн? – спросил он, щурясь от солнца.

– Мне сказали, он лучше всех знает историю этих мест. Я снимаю фильм о горе Капитанка.

Старик хмыкнул, потер подбородок с редкой седой щетиной.

– Я Тумэн. Приехала, значит, про гору снимать? – он покачал головой. – Не стоит ворошить старое.

– Всего несколько вопросов, – Варвара улыбнулась своей самой обезоруживающей улыбкой. – И я бы хотела остановиться где-нибудь на пару дней.

– У меня комната есть, – неохотно проговорил Тумэн. – Только учти, девочка, не всякая история хочет, чтобы ее рассказывали.

Он повернулся и пошел вверх по улице, не оглядываясь. Варвара поспешно завела машину и поехала следом.

Дом Тумэна стоял на окраине села – добротный, с резными наличниками и крепким забором. Во дворе возился с мотоциклом парень лет двадцати, смуглый, с выгоревшими на солнце волосами, собранными в хвост.

– Эрдэм, – бросил Тумэн, кивнув на внука. – Моя опора и головная боль.

Парень выпрямился, вытирая руки тряпкой. На запястье блеснул серебряный браслет с каким-то символом.

– Здравствуйте, – кивнул он Варваре. – Вы из города? Насчет горы?

– Да, – она протянула руку. – Варвара Климова, документалист.

Рукопожатие у Эрдэма было крепким. Он окинул ее оценивающим взглядом – от растрепанных рыжих волос до потертых кед.

– Эрдэм! – окликнул Тумэн. – Помоги вещи занести. А ты, – он повернулся к Варваре, – идем, чаю попьем. Расскажу тебе про Капитанку. Только, – он поднял узловатый палец, – не все в этой истории такое, как в книжках пишут.

Варвара улыбнулась, доставая из сумки диктофон. Кажется, поездка обещала быть интересной.

Чай был крепким и пах чабрецом. Тумэн разлил его по пиалам, придвинул к Варваре блюдце с печеньем.

– Ешь, городская. Небось с дороги голодная.

Варвара включила диктофон, положила его на стол.

– Расскажите о Капитанке. Правда, что там погибла жена русского офицера?

Тумэн хмыкнул, потирая колено – старая привычка, как заметила Варвара.

– Так в книжках пишут, – он отхлебнул чай. – Будто ехал капитан с женой, лошадь испугалась, понесла, женщина разбилась. Красивая сказка для туристов.

– А как было на самом деле?

Тумэн посмотрел на нее долгим взглядом, потом перевел глаза на окно, за которым виднелся силуэт горы.

– Не всякую правду стоит ворошить, девочка.

В комнату вошел Эрдэм, бросил на стол связку ключей.

– Твои вещи в комнате, – сказал он Варваре. – Дедушка, расскажи ей. Все равно она не отстанет.

– Молодые… – проворчал Тумэн. – Все вам расскажи, все покажи.

– Я могу заплатить за информацию, – предложила Варвара.

Старик резко стукнул пиалой о стол.

– Не нужны мне твои деньги! – он сердито посмотрел на внука. – Вот что, девочка. Сними свой фильм про красивую легенду и уезжай. Не лезь, куда не просят.

Он поднялся и, прихрамывая, вышел из комнаты. Варвара растерянно посмотрела на Эрдэма.

– Я что-то не так сказала?

Эрдэм сел напротив, покрутил на запястье серебряный браслет.

– Дед не любит эту историю. Для него она… личная.

– Почему?

– Потому что капитанша была бурятка. Сэсэгма. Прапрабабушка моего деда была ее подругой.

Варвара подалась вперед.

– То есть это не легенда? Это реальная история?

– Реальнее некуда, – Эрдэм невесело усмехнулся. – Только не такая красивая, как в буклетах для туристов.

Он встал, подошел к старому комоду, достал из ящика потрепанную фотографию в рамке.

– Вот, – он протянул снимок Варваре. – Единственное, что осталось.

На выцветшей фотографии были две молодые женщины в традиционных бурятских нарядах. Одна улыбалась, другая смотрела прямо в камеру серьезными глазами.

– Это она? – Варвара указала на серьезную девушку.

– Да. Сэсэгма. Ее выдали замуж за русского капитана. Насильно.

За окном громыхнуло – надвигалась гроза. Варвара поежилась.

– Расскажи мне все, – попросила она. – Я хочу знать правду.

Эрдэм покачал головой.

– Не здесь. Дед услышит, расстроится. Завтра. Я отведу тебя на гору, там и расскажу.

– Обещаешь?

– Обещаю, – он коснулся своего браслета, словно скрепляя клятву. – Только дед не должен знать. Он считает, что на горе… небезопасно.

– Почему?

Эрдэм помолчал, прислушиваясь к раскатам грома.

– Местные говорят, душа Сэсэгмы до сих пор там. И она не любит, когда о ней говорят неправду.

Варвара хотела рассмеяться, но что-то в глазах Эрдэма остановило ее.

– Во сколько выходим? – спросила она вместо этого.

– На рассвете. Собери только самое необходимое. И… – он замялся, – возьми что-нибудь белое. Подношение.

– Кому?

– Ей, – просто ответил Эрдэм.

Рассвет застал их уже в пути. Тропа петляла между камней, поднимаясь все выше. Варвара то и дело останавливалась, чтобы снять панорамы – долина внизу тонула в утреннем тумане, и казалось, что они идут над облаками.

– Здесь красиво, – сказала она, переводя дыхание.

Эрдэм кивнул, не оборачиваясь. Он шел легко, словно танцевал по камням, и только серебряный браслет поблескивал в лучах восходящего солнца. За спиной у него был небольшой рюкзак, а в руке – странная трость с резным набалдашником.

– Это бабушкин посох, – пояснил он, заметив взгляд Варвары. – Помогает чувствовать дорогу.

– Ты часто поднимаешься сюда?

– Раз в год. В день ее памяти.

Варвара поправила ремень камеры.

– Расскажи мне о ней. О Сэсэгме.

Эрдэм остановился, глядя вдаль, туда, где виднелась плоская вершина горы.

– Это было в 1880-х. Граница только устанавливалась. Русские строили караулы, отношения с местными были… непростыми, – он помолчал. – Капитан Игнатьев увидел Сэсэгму на празднике. Она была красавицей. Он решил взять ее в жены. Ее семья была против – она уже была обещана другому. Но у капитана была власть, и выбора не оставили.

– И ее выдали за него? – тихо спросила Варвара.

– Да. Ее семью поставили перед сложным выбором, – Эрдэм сжал посох так, что побелели костяшки пальцев. – Он увез ее в караул, запретил говорить на родном языке, носить национальную одежду. Хотел сделать из нее русскую барыню.

Они продолжили подъем. Тропа становилась круче, камни осыпались под ногами.

– Осторожнее здесь, – Эрдэм протянул руку, помогая Варваре преодолеть сложный участок. – Сэсэгма тосковала по дому, по своим обычаям. Она не могла принять новую жизнь.

– Почему она не вернулась домой?

– Пыталась. Но ее возвращали обратно. После второй попытки капитан наказал ее семью, чтобы другим неповадно было.

Варвара остановилась, пораженная.

– Это несправедливо…

– Это история, – пожал плечами Эрдэм. – Одна из многих. Просто о таких не рассказывают туристам.

Они поднялись на небольшое плато. Отсюда открывался вид на долину и петляющую внизу реку.

– Однажды капитан решил показать жену своему начальству, – продолжил Эрдэм. – Они поднялись на эту гору. Здесь проходила важная встреча с монгольской стороной. Сэсэгма увидела своих родственников среди монголов. Это была ее последняя надежда.

Он указал посохом на крутой склон.

– По официальной версии, ее лошадь испугалась и понесла. Она упала и разбилась. Но это не вся правда.

– А что произошло на самом деле?

Эрдэм повернулся к Варваре, его глаза были темными и непроницаемыми.

– Она сама решила свою судьбу. Предпочла свободу через смерть жизни в неволе. Но перед этим… – он запнулся, глядя на небо. – Смотри, тучи собираются. Нам нужно найти укрытие.

Варвара посмотрела вверх – действительно, небо затягивали тяжелые грозовые облака. Ветер усилился, трепля ее рыжие волосы.

– Там есть пещера, – Эрдэм указал на скальный выступ чуть в стороне от тропы. – Успеем, если поторопимся.

Они почти бегом преодолели оставшийся участок. Первые тяжелые капли дождя упали, когда они достигли входа в пещеру – неприметной расщелины в скале.

– Заходи, – Эрдэм пропустил Варвару вперед. – Здесь безопасно.

Пещера оказалась неожиданно просторной. Эрдэм достал из рюкзака фонарик, и в его свете Варвара увидела на стенах странные символы и рисунки.

– Что это? – она подошла ближе, проводя пальцами по высеченным в камне знакам.

– То, о чем я хотел рассказать, – тихо ответил Эрдэм. – Послание Сэсэгмы.

Снаружи бушевала гроза. Раскаты грома эхом отдавались в пещере, а вспышки молний на мгновения освещали древние рисунки на стенах.

Варвара провела пальцами по высеченным символам – спирали, волнистые линии, силуэты животных и людей.

– Это сделала она? Сэсэгма?

Эрдэм кивнул, направляя луч фонарика на дальнюю стену.

– Смотри сюда.

В свете фонаря проступили буквы – не кириллица, но и не традиционная монгольская вязь. Что-то среднее, словно человек пытался соединить два разных алфавита.

– Что здесь написано?

– Ее настоящее имя и история, – Эрдэм провел рукой по надписи. – Она приходила сюда тайком, когда могла сбежать на несколько часов. Высекала на камне то, что не могла сказать вслух.

Варвара достала камеру.

– Можно я сниму?

– Сними, – кивнул Эрдэм. – Пусть люди наконец узнают правду.

Пока Варвара настраивала камеру, Эрдэм расстелил на земле небольшой кусок ткани, достал из рюкзака свечу и маленькую бутылочку с молоком.

– Что ты делаешь? – спросила Варвара.

– Подношение, – просто ответил он. – Я же говорил – возьми что-нибудь белое.

Варвара вспомнила и достала из кармана белый шелковый платок – единственное, что нашлось подходящего в ее вещах.

– Вот, – она протянула его Эрдэму.

Он покачал головой.

– Ты сама должна. Положи рядом с молоком.

Варвара осторожно положила платок на ткань. Эрдэм зажег свечу, и тени заплясали по стенам пещеры.

– А теперь я расскажу тебе все до конца, – сказал он, садясь напротив Варвары. – Сэсэгма не просто погибла здесь. Она оставила послание – не только на камне, но и в сердцах людей. Моя прапрабабушка была ее подругой. Она тайно приносила ей еду, лекарства, когда капитан… – он запнулся. – В общем, она помогала как могла. И она была здесь в тот день.

– В день смерти Сэсэгмы?

– Да. Она видела все своими глазами. Капитан привез Сэсэгму на эту гору, чтобы похвастаться перед начальством своей «прирученной дикаркой». Но когда Сэсэгма увидела своих родственников среди монголов, она закричала им что-то на родном языке. Капитан ударил ее на глазах у всех.

Варвара вздрогнула. Свеча мигнула, словно от порыва ветра, хотя в пещере было тихо.

– И тогда она решила…

– Да. Она побежала к обрыву. Но перед этим она сказала фразу, которую моя прапрабабушка запомнила на всю жизнь: «Мое тело вы можете сломать, но душа останется свободной».

Снаружи громыхнуло особенно сильно, и на мгновение Варваре показалось, что она слышит женский голос в раскатах грома. Она поежилась.

– После ее смерти капитан приказал никому не говорить правду. Придумали историю про испугавшуюся лошадь. А гору назвали Капитанкой – не в честь его жены, а в насмешку над ней, словно она была вещью, принадлежавшей капитану.

Эрдэм замолчал. В пещере стало так тихо, что Варвара слышала, как капли воды падают где-то в глубине.

– Но моя семья хранила настоящую историю. Из поколения в поколение. И каждый год мы поднимаемся сюда, чтобы почтить память Сэсэгмы.

Внезапно свеча погасла. Варвара вздрогнула от неожиданности. Эрдэм включил фонарик, и в его свете она увидела, что молоко в чашке исчезло, а ее белый платок сдвинулся, словно кто-то взял его в руки и аккуратно сложил.

– Что… – начала она, но Эрдэм приложил палец к губам.

– Тише. Она здесь.

Варвара почувствовала странное тепло, разливающееся по телу. Перед глазами все поплыло, и на мгновение ей показалось, что она видит не стены пещеры, а широкую степь, юрты, людей в национальных одеждах. И среди них – молодую женщину с серьезными глазами, ту самую, что была на фотографии.

Видение длилось всего секунду, но когда оно исчезло, Варвара почувствовала, как по щекам текут слезы.

– Что это было? – прошептала она.

Эрдэм смотрел на нее с пониманием.

– Она показала тебе. Чтобы ты знала правду. Не ту, что в книгах, а ту, что в сердце.

Варвара прижала руку к груди, чувствуя, как колотится сердце.

– Я должна рассказать эту историю, – сказала она. – Настоящую историю.

– Для этого она тебя и выбрала, – кивнул Эрдэм. – Гроза стихает. Пора возвращаться.

Три дня спустя Варвара сидела на крыльце дома Тумэна, просматривая отснятый материал на ноутбуке. Закат окрашивал Капитанку в розовые тона, словно гора румянилась под вечерним солнцем.

– Уезжаешь завтра? – Тумэн опустился рядом на скамейку, опираясь на свою трость.

– Да, – кивнула Варвара. – Автобус в десять.

Старик посмотрел на экран ноутбука, где застыл кадр с наскальными рисунками из пещеры.

– Значит, Эрдэм все-таки отвел тебя туда, – он вздохнул. – Упрямый мальчишка.

– Не сердитесь на него, – Варвара закрыла ноутбук. – Он хотел, чтобы правда не исчезла.

Тумэн долго молчал, глядя на гору. Его узловатые пальцы поглаживали набалдашник трости – маленькую резную голову орла.

– Я не сержусь, – наконец произнес он. – Просто боялся. Эта история… она как незажившая рана для нашей семьи.

– Я понимаю.

– Нет, не понимаешь, – покачал головой старик. – Когда я был маленьким, моя бабушка рассказывала мне о Сэсэгме. Как о родной сестре, не меньше. Она плакала, вспоминая тот день на горе. А потом пришли люди из района, сказали – не надо распространять антисоветские настроения, забудьте эти сказки. Моего отца чуть не арестовали за то, что он рассказывал правду туристам.

Варвара удивленно посмотрела на него.

– Я не знала…

– Конечно, не знала, – Тумэн хмыкнул. – Такое в книжки не пишут. Мы замолчали. Научились говорить то, что от нас хотели слышать. Красивую сказку про лошадь и несчастный случай. А правду хранили здесь, – он постучал себя по груди. – И в той пещере.

Он повернулся к Варваре, и она увидела в его ярко-голубых глазах отражение заходящего солнца.

– Что ты будешь делать с этой историей, городская?

Варвара помолчала, собираясь с мыслями.

– Я приехала снимать фильм о мистической горе с красивой легендой, – медленно сказала она. – Но теперь… теперь я хочу рассказать о Сэсэгме. О настоящей Сэсэгме. О том, как историю переписывают победители и как правда живет, несмотря ни на что.

Тумэн кивнул, словно ожидал именно такого ответа.

– Подожди здесь, – он поднялся и ушел в дом.

Вернулся старик с небольшой шкатулкой из потемневшего дерева. Сел рядом, осторожно открыл крышку. Внутри лежала тетрадь в кожаном переплете, потрепанная, с пожелтевшими страницами.

– Это дневник моей прабабушки, – сказал Тумэн. – Она начала его вести после смерти Сэсэгмы. Здесь все – имена, даты, подробности. Настоящая история.

Он протянул шкатулку Варваре.

– Возьми. Используй для своего фильма.

Варвара замерла, не решаясь прикоснуться к семейной реликвии.

– Я не могу… Это же ваша память, ваша история.

– История не принадлежит никому, если ее не рассказывают, – Тумэн мягко вложил шкатулку в ее руки. – Я стар. Эрдэм уедет учиться в город. Кто будет хранить правду? Пусть лучше ее узнают все.

Варвара осторожно приняла шкатулку, чувствуя ее тяжесть – не физическую, а ту, что ложится на плечи вместе с ответственностью за чужую память.

– Я сделаю все правильно, – тихо сказала она. – Обещаю.

Тумэн улыбнулся – впервые за все дни.

– Знаю. Она бы тебя не выбрала иначе.

– Кто?

– Сэсэгма, – просто ответил старик. – Думаешь, случайно тебя занесло в наше село? Она умеет находить тех, кто расскажет правду.

Он поднялся, опираясь на трость.

– Пойду, скажу Эрдэму, чтобы завтра отвез тебя на автобус.

Когда Тумэн ушел, Варвара осторожно открыла тетрадь. На первой странице была наклеена та самая фотография, что показывал ей Эрдэм – две молодые женщины в национальных костюмах. Но теперь она заметила то, чего не видела раньше: у девушки с серьезными глазами на шее висел маленький амулет, точь-в-точь как тот серебряный символ на браслете Эрдэма.

Варвара подняла глаза на гору. В последних лучах солнца Капитанка казалась объятой пламенем – гордая, непокорная, хранящая свои тайны для тех, кто готов их услышать.

Она открыла ноутбук и начала писать: «Ее звали Сэсэгма, и это ее настоящая история…»

- Справка об объекте

Гора Капитанка,

Россия, Республика Бурятия,

Джидинский район, село Армак

Недалеко от Армака возвышается гора Капитанка, она имеет высоту 1030 метров и является частью южных отрогов малого Хамар-Дабана. Закаменские буряты называют эту гору Армагай-Дабан, то есть Армакский перевал.

Много легенд связано с этой горой: по одной из них, в древние времена, когда устанавливалась русско-монгольская граница, вокруг этой горы располагались казачьи караулы. Однажды по перевалу ехал начальник со своей женой, на вершине горы лошадь, на которой ехала жена капитана, испугалась чего-то и понеслась вниз, женщина вылетела из седла, ударилась головой о камень и умерла. Начальник назвал эту безымянную высоту в честь жены, так как он был в звании капитана, а значит, его жена – капитанша.

Согласно же другой легенде, когда-то в эти места был направлен военный топограф в звании капитана с небольшим отрядом. Стараясь выгадать, топограф-капитан вступил в тайную связь с местными бурятами, он попросил у них 60 выделанных шкур ягнят, по тем временам имеющим большую ценность, но буряты ответили отказом. Тогда, рассердившись, он велел своим подчиненным установить каменный столб на перевале Кита, то есть в нескольких километрах от нынешней горы Капитанка. Земли, отведенные по тому столбу, были непригодны как для людей, так и для скота. Когда капитан уехал, буряты откопали каменный столб и перенесли его на вершину горы, ближе к реке Джида.

Источник: https://vk.com/wall522157011_201

Наследие маршала

Ирина Федорова

Лидия Петровна протирала стеклянную витрину круговыми движениями, будто гладила кого-то по голове. За стеклом лежали маршальские погоны – потускневшие от времени, но все еще хранящие величие своего владельца. Каждое утро начиналось одинаково: сначала погоны, потом портсигар, затем депутатский мандат. Тридцать лет одна и та же последовательность, словно ритуал.

– Здравствуйте, Константин Константинович, – прошептала она, поправляя фотографию Рокоссовского в простой деревянной рамке. – Сегодня обещали дождь, но пока сухо.

Ее морщинистые руки с выступающими венами двигались между экспонатами с удивительной ловкостью. Седые волосы, собранные в тугой пучок, не смели растрепаться даже от сквозняка, гулявшего по старому зданию музея.

Лидия Петровна знала каждую трещинку на стенах, каждый скрип половиц. Этот музей был ее домом дольше, чем собственная квартира в двухэтажке на окраине Желтуры. Когда-то она пришла сюда молодой учительницей истории, а теперь ей шел восьмой десяток.

– Опять свет экономят, – проворчала она, щелкая выключателем в дальнем зале. – Как будто маршалу темнота нужна.

Ее коронная фраза про маршала звучала так часто, что местные давно прозвали музей «квартирой Рокоссовского», а саму Лидию – «денщиком маршала». Она не обижалась. Наоборот, гордо выпрямляла спину с характерным щелчком в пояснице и отвечала: «На такой службе не стыдно и денщиком быть».

Посетителей в будний день не ожидалось. Изредка заглядывали школьники с учителями да заезжие туристы, случайно свернувшие с трассы. Лидия для каждого находила особые слова, рассказывая о командире 35-го конного полка так, словно была с ним знакома лично.

Она включила старенький чайник в подсобке и достала потрепанный блокнот. Там, между пожелтевшими страницами, хранились записи воспоминаний старожилов – тех, кто действительно видел Рокоссовского в Желтуре. Большинство из них давно умерли, и теперь только ее блокнот хранил их голоса.

– Так, что у нас сегодня по плану? – спросила она у портрета маршала, висевшего напротив ее стола. – Ах да, обещали какого-то историка из Москвы. Ну-ну, посмотрим, что за птица.

Чайник закипел, наполнив комнату паром и уютом. За окном проступали очертания степи – той самой, по которой когда-то скакали кони 35-го полка под командованием будущего маршала.

День обещал быть обычным, пока скрипучая входная дверь не распахнулась, впустив вместе с порывом ветра высокого молодого человека в модном пальто. Он стряхнул с плеч невидимые пылинки и огляделся с таким видом, будто попал не в музей, а в заброшенный сарай.

– Здравствуйте, – произнес он, поправляя очки в тонкой оправе. – Я Кирилл Александрович Воронцов, из Института истории. Мы созванивались насчет архивов Рокоссовского.

Лидия Петровна окинула гостя оценивающим взглядом. Холеный, с аккуратно подстриженной бородкой, с кожаным портфелем, явно дорогим. Такие обычно заскакивают на пять минут и убегают, сделав пару снимков на телефон.

– Лидия Петровна, – она протянула руку, которую молодой человек пожал с едва заметной брезгливостью. – Смотрительница музея. А по телефону со мной говорил ваш секретарь, если не ошибаюсь.

– Ассистент, – поправил Кирилл. – У меня нет секретаря.

Он достал из портфеля блокнот и ручку с золотым колпачком.

– Я работаю над монографией «Рокоссовский: неизвестные страницы». Объезжаю все места, связанные с маршалом. Желтура – предпоследний пункт перед Улан-Удэ.

– Предпоследний? – Лидия Петровна приподняла седую бровь. – А что, у нас тут проходной двор?

Кирилл смутился, но быстро взял себя в руки.

– Нет, что вы. Просто график очень плотный. Издательство торопит.

– Маршал тридцать лет ждал, пока вы приедете, подождет еще пару часов, – хмыкнула Лидия Петровна. – Чай будете?

– Нет, спасибо. Я бы хотел сразу приступить к работе. Мне нужно ознакомиться с документами о пребывании Рокоссовского в Желтуре в 1921 году. Особенно интересуют приказы, личная переписка, если таковая имеется.

Лидия Петровна прищурилась:

– А вы торопливый. Как это по-московски.

– Простите?

– Ничего-ничего. Пойдемте, покажу вам наши сокровища. Только учтите – фотографировать можно не все. И вспышкой не балуйтесь, она экспонаты портит.

Кирилл закатил глаза, думая, что старуха не заметит, но Лидия Петровна видела это в отражении стеклянной витрины.

– И еще, молодой человек, – она обернулась так резко, что ее собеседник вздрогнул. – У нас тут не просто бумажки хранятся. У нас история живет. Поняли?

– Конечно-конечно, – рассеянно кивнул Кирилл, уже разглядывая первую витрину. – О, это те самые погоны? Можно их сфотографировать?

Лидия Петровна вздохнула. День обещал быть долгим.

– Можно. Только без вспышки, я же сказала. И не прислоняйтесь к стеклу – отпечатки останутся.

– Начнем с малого зала, – Лидия Петровна двигалась между витринами с неожиданной для ее возраста грацией. – Здесь представлен период командования 35-м конным полком.

Кирилл бегло осматривал экспонаты, делая короткие заметки в блокноте. Его пальцы с аккуратно подстриженными ногтями порхали над страницами.

– Эти фотографии есть в центральном архиве, – бормотал он. – Это тоже видел… А вот это интересно.

Он остановился у витрины с потрепанной полевой картой.

– Это подлинник? – в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на уважение.

– А как же, – кивнула Лидия Петровна. – Карта, по которой Рокоссовский планировал операцию против барона Унгерна. Видите пометки на полях? Его рука.

Кирилл наклонился ближе к стеклу:

– Любопытно… В официальной биографии говорится, что он прибыл в Желтуру на две недели позже этой даты.

– История, молодой человек, не всегда умещается в официальные биографии, – Лидия Петровна постучала костяшкой пальца по витрине. – Эту карту нам передал Степан Бадмаев, связной Рокоссовского. Он до девяностых дожил, все помнил как вчера.

– И где записи его воспоминаний? Они опубликованы?

– Не все публикуется, – загадочно улыбнулась старушка. – Пойдемте дальше.

В следующем зале Кирилл задержался у фотографии, где молодой Рокоссовский стоял в окружении местных жителей.

– А это кто? – он указал на бурята в национальной одежде рядом с будущим маршалом.

– Дорж Цыренов, проводник. Знал здешние степи как свои пять пальцев. Говорят, однажды вывел отряд Рокоссовского из окружения, когда даже компас не помогал.

– В биографии маршала нет упоминания о таком эпизоде, – нахмурился Кирилл.

– Зато в памяти людской есть, – Лидия Петровна достала из кармана маленький ключик. – Хотите увидеть то, чего нет ни в одной биографии?

Не дожидаясь ответа, она подошла к неприметной двери в углу зала и отперла ее. За дверью оказалась небольшая комната с рабочим столом и старым шкафом.

– Это моя святая святых, – пояснила она, открывая шкаф. – Здесь хранятся неопубликованные материалы. Воспоминания, письма, фотографии из семейных архивов.

Она достала потрепанную папку:

– Вот, например. Письмо Рокоссовского жене, отправленное из Желтуры. Копия, конечно. Оригинал в семье хранится.

Кирилл взял листок дрогнувшими руками:

– Но как… откуда у вас…

– Дочь маршала приезжала к нам в 1980-м, на открытие нового здания музея. Привезла копии некоторых документов. Сказала, что отец всегда с теплотой вспоминал Желтуру.

Молодой историк читал письмо, и его лицо постепенно менялось. Исчезла снисходительная улыбка, брови сошлись на переносице.

– Здесь он пишет о сомнениях в правильности некоторых приказов… Это… это меняет представление о его отношении к событиям того периода.

– История не черно-белая, молодой человек, – Лидия Петровна присела на краешек стола. – Даже великие маршалы сомневались и ошибались. Они ведь тоже люди.

Кирилл поднял глаза от письма:

– Вы позволите мне поработать с этими материалами? Это бесценно для моего исследования.

– А как же ваш плотный график? – лукаво улыбнулась старушка. – Улан-Удэ заждался.

– К черту график, – неожиданно резко ответил Кирилл. – То есть… простите. Я останусь столько, сколько потребуется.

Часы в музее пробили три, когда Лидия Петровна внесла в комнату поднос с чаем и домашним печеньем. Кирилл сидел за столом, обложившись папками и фотографиями. Его пиджак висел на спинке стула, галстук был ослаблен, а в глазах горел тот особый огонь, который бывает только у людей, нашедших сокровище.

– Перерыв, – объявила Лидия Петровна тоном, не терпящим возражений. – Маршал любил чай с мятой. Говорят, всегда возил с собой.

Кирилл неохотно оторвался от бумаг:

– Спасибо. Я и не заметил, как проголодался.

Он взял чашку, сделал глоток и вдруг замер, глядя на фотографию, лежавшую перед ним.

– Это же… Это невозможно, – прошептал он.

На снимке Рокоссовский стоял рядом с человеком, которого Кирилл явно узнал.

– Откуда у вас эта фотография? – его голос дрогнул. – Это же мой прадед, Игнат Воронцов!

Лидия Петровна прищурилась, разглядывая молодого историка новым взглядом:

– Так вы внук Игната Степановича? Вот почему мне ваша фамилия показалась знакомой.

– Прадед никогда не рассказывал, что служил с Рокоссовским. В семье говорили только, что он был кавалеристом в Гражданскую.

– Он не просто служил с ним, – Лидия Петровна достала из шкафа еще одну папку. – Он спас ему жизнь. Вот, читайте.

Дрожащими руками Кирилл развернул пожелтевший лист с рукописными воспоминаниями.

«…Командир полка К. К. Рокоссовский попал в засаду у реки Джида. Белые открыли огонь из пулемета. Я успел сбить командира с коня и оттащить в овраг. Пуля задела меня по касательной, но мы оба остались живы. Потом командир сказал: „Воронцов, теперь мы с тобой повязаны кровью. Будем жить долго…“»

Кирилл перечитывал строки снова и снова, не веря своим глазам:

– Почему я никогда об этом не слышал? Почему прадед молчал?

– Многие фронтовики не любили рассказывать о войне, – тихо ответила Лидия Петровна. – А Гражданская… она еще страшнее была. Брат на брата шел.

Она осторожно коснулась плеча Кирилла:

– В сорок четвертом, когда Рокоссовский уже был маршалом, он разыскал вашего прадеда. Вот письмо, которое он ему отправил.

Кирилл взял конверт, бережно извлек листок. Почерк маршала был твердым, уверенным: «Дорогой Игнат Степанович! Прошло много лет, но я помню тот день у реки Джида. Если бы не ты, не командовал бы я сейчас фронтом. Жизнь разбросала нас по разным дорогам, но память о боевом товариществе жива. Если будешь в Москве, найди меня. Двери моего дома всегда открыты для тебя. Твой К. Рокоссовский».

– Они встретились? – спросил Кирилл, не поднимая глаз от письма.

– Нет, – покачала головой Лидия Петровна. – Ваш прадед был слишком скромным человеком. Или гордым. Кто теперь скажет? Но письмо сохранил. А перед смертью передал в наш музей вместе с фотографией.

Кирилл поднял взгляд, и Лидия Петровна с удивлением увидела в его глазах слезы.

– Всю жизнь изучаю историю по книгам и документам. Думал, что знаю о Рокоссовском все. А оказывается, моя собственная семья… моя кровь связана с ним.

Он аккуратно положил письмо на стол и вдруг рассмеялся сквозь слезы:

– Знаете, я ведь ехал сюда для галочки. Думал, что в провинциальном музее не может быть ничего ценного. А теперь…

– А теперь история перестала быть для вас страницами в книге, – закончила за него Лидия Петровна. – Теперь она стала частью вас самого.

Сумерки окутали музей, превратив окна в темные зеркала. Кирилл и Лидия Петровна сидели в ее маленьком кабинете, окруженные разложенными документами, фотографиями и открытыми папками. На столе стоял второй опустевший чайник.

– Уже поздно, – Лидия Петровна взглянула на старые настенные часы. – Музей давно должен быть закрыт.

– Простите, что задержал вас, – Кирилл начал аккуратно складывать бумаги. – Я даже не заметил, как пролетело время.

– Ничего, маршал не обидится, – улыбнулась старушка своей коронной фразой. – Он понимает важность момента.

Кирилл осторожно закрыл папку с письмом прадеда и на мгновение задержал на ней ладонь, словно пытаясь через прикосновение связаться с прошлым.

– Знаете, я ведь собирался написать сухую академическую работу, – признался он. – С цитатами, сносками, библиографией. Все как полагается. А теперь понимаю, что это было бы предательством.

– Предательством? – Лидия Петровна приподняла бровь.

– Да. Предательством живой памяти, – Кирилл обвел рукой комнату. – Всего того, что вы здесь сохранили. Историю делают не даты и не сражения. Ее делают люди – с их страхами, надеждами, сомнениями. Такие, как мой прадед. Такие, как Рокоссовский.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

– У меня есть предложение, Лидия Петровна. Я хочу помочь оцифровать ваши архивы. Создать электронную базу данных всех документов, фотографий, воспоминаний. Чтобы они стали доступны исследователям по всему миру.

Старушка задумчиво посмотрела на него: