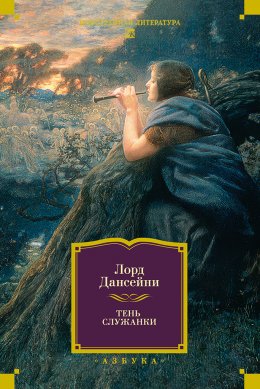

Читать онлайн Тень служанки

- Автор: Лорд Дансейни

- Жанр: Классика фантастики, Зарубежная фантастика

Lord Dunsany

THE CHARWOMAN'S SHADOW

Copyright © The Estate of Lord Dunsany, fi rst published 1926

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK

and The Van Lear Agency

All rights reserved

© С. Б. Лихачева, перевод, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

Издательство Азбука®

Глава I

Сеньор Башни выбирает для своего сына род занятий

Вообразите себе летний вечер над Испанией, сумеречный и благоуханный, вообразите, как мерцающий глянец листвы тускнеет до более темных оттенков, и небо на западе – ласково-неяркое и загадочное, как тихая музыка, а на востоке словно бы хмурится. Вообразите себе Золотой век[1], что уже достиг зенита славы и теперь неспешно клонится к закату.

В это время суток, и в это время года, и в этот исторический период по одной из испанских дорог шагал юноша – от всеми позабытой деревушки к мрачному величию гор. Поднявшийся с заходом солнца ветер развевал его широченный плащ.

Ветер крепчал, и вот в нем послышались странные нездешние отзвуки; склон делался все круче, день догорал; а юноша, и его плащ, и вечер настолько слились воедино, превратившись в цельный сгусток тьмы, что ныне я с трудом различаю своего героя даже в воображении.

Давайте же разберемся, кто он таков и почему в этот час бредет к каменистому и пустынному нагорью, маячащему впереди, в то время как припозднившиеся прохожие торопятся к домам своим среди огороженных полей.

Звали его Рамон-Алонсо-Матео-Маркос-Лукас-Хуан[2] из Башни и Скалистого леса. Еще двух дней не прошло, как отец кликнул юношу, когда они с сестрой играли в мяч, перекидывая его друг другу через густую тисовую изгородь; мяч же был украшен перьями, чтобы летал прицельно и мягко; а тисовая изгородь заканчивалась у белой балюстрады, а дальше начинались дикие скалы и недобро хмурился лес. Отец кликнул юношу, и тот вошел в дом и попросил сестрицу подождать в бархатных сгущающихся сумерках; но разговор с отцом затянулся до тех пор, пока не угас последний свет, и больше брат с сестрой в мяч не играли.

И вот в каком духе заговорил сеньор Башни и Скалистого леса с сыном, когда уселись они перед грудой поленьев у очага в комнате, где по стенам висели рогатины для охоты на кабанов:

– Уж и не знаю, что отраднее – охотиться на кабана или на оленя; сдается мне, что на кабана, но лишь святым угодникам ведомо, прав ли я; и однако ж поразмыслить найдется о чем и помимо этих материй: жили бы мы куда счастливее, будь оно иначе, однако ж как есть, так есть.

Отрок покивал, ибо знал он, о чем его отец поведет речь, а именно о презренном металле, насущно необходимом в делах мирских; святые отцы о том его упреждали. И действительно, об этом самом предмете отец и заговорил.

– Ибо хотя злато – само по себе мерзость и тлен, – молвил он, – и я вовсе не призываю тебя ставить под сомнение его дурную славу, о коей узнал ты в школе на высоком холме, однако ж неким непостижимым образом необходимо оно для многого такого, что является благом, так же, как небезызвестные нечистоты питают корни виноградной лозы. Ведь Эмануэль и Маркос таковы по природе, что хотят исправно получать плату из года в год за труды свои на конюшне, да и Педро-садовник ничем не лучше, и на маслобойне дела обстоят так же. А уж сколько презренного металла пошло на учение твое у святых отцов на высоком холме, хотя сама ученость – дело благословенное! Теперь же надо бы отложить побольше золота в сундучок, дабы иметь его наготове в преддверии того дня, когда сестре твоей понадобится приданое, ибо ей уже минул пятнадцатый год. А каменистая почва наша для землепашества непригодна, посему выжать из нее золото непросто, да и в лесу мирскими благами особо не разживешься, и сдается мне, что, по мере того как в мире множится грех, нужда в злате растет… За себя скажу так: ежели добыча золота – это искусство, как говорят иные, так поздно мне учиться новому искусству; а коли это грех, так мои грехи все остались в прошлом. Однако ж ты, сын мой, пожалуй, сумел бы добыть для нас эту наинужнейшую вещь – или, может статься, душепагубную, это уж кому как; а ежели это и грех, так что такое лишний грех для юности? Боюсь, сущий пустяк.

Юноша истово перекрестился.

– Но только не вздумай пойти путем меча, – продолжал отец, ни на йоту не отвлекшись от своих рассуждений, – ибо крючкотворы-законники всегда побеждают меч – пером, как говорится исстари; но овладей Великим Искусством, и ты станешь иметь дело с такими материями, при одном упоминании коих законники бледнеют в страхе.

– Ты говоришь о Черной магии! – воскликнул Рамон-Алонсо.

– На свете есть лишь одно Искусство, и только одно, – объявил его отец, – и тем больше выгоды тебе в том, чтобы изучить его, ибо в последнее время в Испании магии маловато, и даже в здешнем лесу не встретишь более ни тайн, ни опасностей, мне самому памятных, – разве что изредка, по вечерам; да и драконов тут не видывали со времен моего деда.

– Черная магия! – повторил Рамон-Алонсо. – И как же мне рассказать о том отцу Хосе?

Отец его задумчиво потер подбородок.

– И впрямь нелегко объяснить это все человеку столь благочестивому. Однако ж у нас великая нужда в золоте, а Господь в милости Своей запрещает тебе и мне заниматься ремеслом.

– Аминь, – откликнулся сын.

И с таким пылом отрок воскликнул «аминь», что отец его преисполнился надежды: сын исполнит его волю; и ободрил и наставил Рамона-Алонсо на путь своей речью, продолжив ее так:

– В горах, в одном дне пешего пути за Арагоной – шпили которой мы видим вдали, – живет чародей, знакомый отцу моему. Ибо однажды отец мой еще в юности, преследуя оленя, забрался далеко в горы – и то-то славный рогач ему попался, скажу я тебе; однажды я добыл оленя не хуже, но, однако ж, и не лучше. Своего убил я снежной зимой, за год до того, как ты родился; он спустился с гор. А вот мой отец гнал оленя вверх по долине, где тот кормился всю ночь по окраинам садов; зверь помчался домой, в горы, и в густом лесу на склоне мой отец затравил его ввечеру. И тут, глядь – туда, где отец свежевал оленя, а усталые гончие расселись в кружок, неспешно спускается вниз по камням престранный человек, одетый в черный шелковый плащ. И спросил незнакомец у отца, учен ли тот магии. А отец ответствовал, что охота на оленя и кабана – вот и все науки, ему ведомые. Но уж эти науки изучил он обстоятельно; наставлял он и меня, да только не всему, ибо никому другому столь многих познаний не вместить. И тогда рассказал он чародею кое-что из того, как охотиться на кабанов, и чародей остался премного доволен, ибо люди чурались его и под нездешним взглядом его мудрых глаз и при виде его зловещего плаща редко говорили начистоту о том, что искренне любят. А вот отец мой весьма воодушевился, рассказывая о том, что изучил досконально. Над головой чародея замерцали звезды, и непроглядная тьма укрыла жуткий лес, а отец мой все рассказывал и рассказывал о повадках кабанов, ибо отец мой не знал страха. И молвил чародей моему отцу: «Проси чего хочешь», – и отец сказал: «Благодарствую»; всегда дивился он искусству письма – и попросил теперь чародея написать для него что-нибудь. Чародей так и сделал: откупорил висящую на поясе роговую чернильницу, и взялся за гусиное перо, и там, в лесу, начертал несколько строк на маленьком свитке, извлеченном из котомки. И распрощались они под сенью леса, и отец мой запомнил тот день до конца жизни: ведь он не только своими глазами увидал, на что способен чародей, но еще и добыл такие великолепные рога. Когда же свиток прочли, оказалось, что это письмо с заверениями в дружбе, обещающее радушный прием моему отцу или любому другому, кого он пошлет с этим свитком в лесной дом… Но отца моего занимала лишь охота на кабанов да оленей, и в магии он не нуждался, и мне тоже дела не было ни до пергаментов, ни до письмен. Но я могу отыскать свиток в груде кабаньих клыков, охотничьих трофеев отца моего, и ты возьмешь свиток, и отправишься в лес, и скажешь чародею: «Я – внук того, кто учил тебя травить кабанов почти восемь десятков лет назад».

– Да и жив ли еще тот чародей? – спросил Рамон.

– Иначе он не был бы чародеем, – отозвался его отец.

И отрок пристыженно умолк, сожалея об опрометчивых своих словах, наглядном свидетельстве недомыслия.

– С таинством письма, которое ты, без сомнения, там изучишь, я сколько-то знаком и сам, ибо достаточно овладел сим умением некоторое время назад, чтобы при необходимости им воспользоваться; но из всех таинств, в коих способен чародей тебя наставить, прилежнее всего до`лжно тебе изучать превращение металлов в золото. Да, да, – молвил старик, взмахом-другим руки отметая по-юношески необдуманные возражения, что уже готовы были сорваться с губ отрока, – я отлично знаю, сколь греховно золото по природе своей, однако ж думается мне, что это какое-то давнее проклятие, наложенное Сатаной прежде, чем металл зарыли в землю, и, верно, не липнет оно к золоту, сотворенному философами, сиречь алхимиками.

– А разве философы умеют делать золото? – выпалил Рамон-Алонсо: вопрос сей снова был подсказан юностью и нетерпением.

– О непросвещенный отрок, – отозвался отец, – или не слыхал ты о философах, кои вот уже десять веков как пытаются добыть золото с помощью философского камня?

– Слыхал, – отозвался Рамон-Алонсо, – но не слыхал я, чтобы хоть кому-то это удалось.

Отец его покачал головой, снисходительно поулыбался и помолчал немного, не спеша упрекать отрока за необоснованное суждение, ведь обретенная с годами мудрость как раз и ожидает от юности таких скоропалительных выводов. А затем в простых, доходчивых словах растолковал сыну, что ценность золота заключается не в каких-то там особенных свойствах металла, но сугубо в его редкости; и объяснил так, что понял бы даже ребенок: если бы эти высокоученые мужи, посвятившие алхимии всю жизнь, познакомили простецов с плодами своих изысканий, едва найдя с помощью своего искусства способ преобразовывать неблагородные металлы, они бы за один миг пустопорожней болтовни лишились бы преимущества, которое заработали тяжкими ночными трудами в одиноких башнях, пока весь мир наслаждался отдыхом. Множество других убедительных доводов добавил сеньор Башни, достаточных, чтобы исправить наивное заблуждение юности, но слишком очевидных и банальных, чтобы предложить их вниманию моего читателя. Разъяснив же, что философский камень, по всей видимости, не единожды находили и использовали по назначению, глава семьи еще раз настоятельно посоветовал сыну заняться сей наукой. А юноша сопоставил преимущества золота со всем тем, что узнал ему в осуждение, и тотчас же решил и впрямь последовать отцовскому совету. И вот сеньор Башни и Скалистого леса радостно поспешил в кладовку, где скопилось множество всего странного и паука никто не беспокоил. В этом полутемном закутке, где напрасно было и надеяться отыскать что-то нужное, где грудились старые рыболовные сети, давно отвердевшие от пыли, где на полу валялись негодные рогатины для охоты на кабанов, и заржавленные бандерильи, которыми некогда кололи прославленных быков, и тупые ножи, и поломанные колышки для палатки, и всяческое старье, настолько древнее, что и названия этим вещам не подберешь, разве что отмыть их дочиста и вынести на свет, почтенный старец, порывшись во всем этом хламе, раскопал кучу желтоватых кабаньих клыков, а среди них – свиток, в точности как он и говорил; и вышел он из кладовки, уступая место пауку. А вернувшись к сыну со свитком, сеньор Башни и Скалистого леса прихватил также из другой комнаты сундучок – небольшой крепкий дубовый ящичек, окованный серебром, надежно запертый на громадный замок, а изнутри обитый атласом. Массивным ключом осторожно отпер он сундучок и, вручая Рамону-Алонсо свиток чародея, откинул крышку сундучка, явив взгляду светло-голубой атлас, и не произнес ни слова; молодой человек знал, что это – сундучок для сестриного приданого, и видел, что он пуст. А к тому времени, как отец его снова закрыл сундучок, и тщательно его запер, и убрал ключ в надежное место, мысли юного отрока уже устремились за пределы Арагоны, к колдуну в черном шелковом плаще и к его лесному жилищу, где неблагородным металлам суждено претерпеть чудесные превращения, прежде чем славные, полновесные золотые монеты со звоном посыплются на атласную подкладку. А куда устремляются юные мысли, туда же вскорости и следуют отроки и отроковицы.

Тогда отец с сыном потолковали о дороге за Арагоной и о тропинке, что ведет к лесу. Старец удобно устроился в кресле, – ведь его утомляли разговоры о материях, трудных для понимания, в особенности же о том, где достать денег; об этом вопросе сеньор Башни и Скалистого леса размышлял много дней, прежде чем завел о нем речь, отнюдь не будучи уверен, что деньги откуда-нибудь появятся, но теперь вдруг все стало ясно как день – и он мог позволить себе отдохнуть. Откинувшись в кресле, объяснял он сыну, как добраться до места: до леса дойти труда не составит, а дальше можно будет спросить у прохожих, а ежели никто ему не встретится, так, значит, до дома чародея уже рукой подать, ведь люди обычно обходили его стороной. После того они поболтали немного о пустяках – о разных мелочах, приятных обоим, пока старец не спохватился и, как оно подобает и следует, не напомнил сыну о том, что изучение магии – дело наиважнейшее и серьезное – ему ли о том не знать! На самом-то деле мало что ведал почтенный старец об этой древней науке, но однажды – много лет назад, на окраине деревни, куда он пришел купить корову, – он своими глазами видел, как заезжий фокусник вытащил живого кролика из-под пустого сомбреро; вот что старик имел в виду, говоря, что и сам слегка знаком с магией. В остальном же он разглагольствовал о вековых традициях магии, которые даже тогда были стары как мир, ибо в те времена, точно так же, как и ныне, они уже ушли за первые врата истории и неуклонно удалялись по широким равнинам легенды в сумерки времени.

– К таким традициям, – внушал он, – относиться подобает и следует с благоговейным почтением.

И кивнул юноша, и подобающее случаю благоговейное почтение отразилось в лице его. А отец вспомнил собственную юность – и призадумался.

На том сын с отцом расстались, и сеньор Башни и Скалистого леса отправился к своей супруге, а юноша остался сидеть в кресле перед очагом, размышляя о предстоящем путешествии и своем будущем призвании. Мысли эти мелькали слишком быстро, чтобы за ними угнаться; вместо того последуем-ка мы за неспешной поступью отца – и обнаружим его в покоях, где из-за нехватки золота уже зримо сгущались тени. Там застыли старинные кресла, словно часовые на посту, преграждая доступ самой мысли о том, чтобы устроиться с удобством, а трухлявые панели и те места, где из заброшенных крысиных нор задували сквозняки, завешивались драгоценными гобеленами – эта ветшающая комната вряд ли донесла бы до нас (если бы мы только могли увидеть ее сквозь века) хотя бы намек на надвигающуюся нужду. И однако ж, тени там были: они мягко колыхались, словно бы двигаясь в медленном танце вместе со строгими складками гобелена, или украдкой, по обыкновению своему, поднимались навстречу сквознякам, или затаивались у массивных резных ножек кресла, и знали – ведь тени всегда и всё знают! – и перешептывались на своем языке теней, и намекали, и пророчествовали, и страшились, – что нужда уже подступает к Башне, дабы омрачить ее годы. В этих-то покоях сеньор Башни и нашел свою супругу: лицо ее в обрамлении побелевших волос оставалось спокойно-безмятежным – его не затронул ни ход времени, ни все то, что время с собою несет; если бурные страсти и волновали когда-либо ее ум, если мимолетные фантазии и лишали ее когда-либо покоя, они проскользили по этому круглощекому, умиротворенному лицу, не оставив следа, так же как бури и корабли не оставляют следов на золотистом песке солнечной бухты.

И сказал ей супруг:

– Я потолковал с Рамоном-Алонсо и обо всем договорился. Скоро сын покинет нас, дабы потрудиться под началом ученого мудреца, который живет за пределами Арагоны, и добудет для нас золота, столь нам потребного, а потом и для себя немного.

Ничего больше не сказал он об этом деле, по обыкновению своему; притом в Испании тех времен не принято было говорить о делах с дамами.

И возликовала почтенная сеньора, ибо давно пыталась она открыть глаза своему супругу на нужду, что заполонила Башню своими тенями, возвещая всем укромным уголкам о своем прибытии; но кабаны сами себя не затравят; и гончих псов накормить надобно, и еще сотня всяческих неотложных забот требовали его внимания, так что она уж боялась, что у супруга так никогда и не найдется свободной минуты, чтобы задуматься об этом деле. А теперь вот все взяло да уладилось.

– Значит, Рамон-Алонсо скоро уедет? – спросила она.

– Не сегодня и не завтра, – ответствовал супруг. – Никакой спешки нет.

Но стремительные мысли Рамона-Алонсо опережали отцовский расчет. В этот самый момент он разговаривал с сестрицей и рассказывал ей, что уже назавтра утром отправится искать старый дом в горах, о котором они столько наслышаны, и велел ей беречь свою гончую, натасканную на кабанов. Они беседовали в саду, хотя сумерки уже догорали, – в саду, что граничил с лужайкой, где они играли еще совсем недавно (чуть ниже по склону, на котором высилась Башня), и отделен был от пустоши и скал, более древних, нежели человек, той же мраморной балюстрадой, что ограждала и лужайку. В темнеющем воздухе запорхали сумеречные бабочки-бражники: они прилетели из укрывищ в чаще леса и закружились над крупными цветами: было это в самую пору между весною и летом. Там Рамон и Мирандола[3] попрощались друг с другом на узких тропках, где так часто играли в минувшие годы, теперь вдруг показавшиеся такими далекими, под кустами испанского дрока, похожими на взметнувшиеся ввысь цветущие фонтаны. И о чем бы уж ни догадывалась про себя сеньора Башни, ни супруг ее, ни Рамон-Алонсо знать не знали, каким огнем вспыхивают глаза хрупкой и стройной девушки, которой приданое ни к чему, которая сама смертоноснее и слаще золота, которая поиздевается всласть над искателями приданого, и высмеет их расчеты, и развеет их иллюзии, и грезы их обратит в золу и пепел. Но Рамона-Алонсо такие фантазии не тревожили: он со всей серьезностью говорил о своей любимой гончей – по пути в Башню они с сестрой обсуждали, как пса вычесывать, и кормить, и обсушивать. Сумерки еще не догорели, но волосы Мирандолы были темны как полночь.

Вот так случилось, что на следующий день, ближе к вечеру, зоркие глаза различили бы на каменистой дороге за Арагоной юношу в плаще: оставляя за спиною огороженные поля, он шагал к горе, на склонах которой хмурился лес; а повсюду вокруг сгущалась ночь и стенал ветер.

Глава II

Рамон-Алонсо приходит к лесному дому

Рамон-Алонсо прошагал весь день, не останавливаясь, и теперь от отчего крова юношу отделяли двадцать пять миль; он был один-одинешенек среди тьмы, бури и скал и пока что не обнаружил никаких признаков нужного ему дома, как, впрочем, и никакого укрытия. Он прошел мимо дубов-часовых и углубился во мрак леса: нигде не светилось ни одного окна; не слышалось ни звука, какие обычно доносятся от людских жилищ. Юноша пребывал в том настроении, в каком мужи наиболее уязвимы для отчаяния, смущающего сердца и души; и воистину, вскорости отчаяние и накатило бы, искушая его отрешиться от иллюзий и отринуть честолюбие и надежду, но в этот опасный миг повстречал он в лесу оборванного путника. Тот поспешал вперед стремительным, широким шагом, его плащ и лохмотья развевались по ветру, и прошел бы он мимо юноши и поторопился бы дальше к полям и людским поселениям, но Рамон-Алонсо окликнул его и спросил:

– А где тут в лесу дом?

– Ох не туда вам, молодой господин, ох не туда, – заверил оборванец, взмахивая руками и словно бы отгоняя что-то слева от себя и выше по склону чуть позади. – Не туда, молодой господин, – умоляюще повторил он, содрогнувшись.

И не впал Рамон-Алонсо в отчаяние, не нахлынуло оно и не увлекло все его упования на верную гибель, ибо понял он по явному ужасу незнакомца, что осталось ему всего-то навсего подняться повыше, держась чуть правее, – и вскорости увидит он лесной домик.

– Есть у меня дело к чародею, – объяснил Рамон-Алонсо.

– Да охранят нас, коли смогут, святые угодники, – пробормотал оборванец. Дрожащей рукой он запахнулся в плащ и, поеживаясь, зашагал вниз по склону, испуганно бормоча молитву.

– Доброй вам ночи, сеньор, – крикнул ему вслед Рамон-Алонсо. – Здесь уже явно недалеко, – добавил он, размышляя вслух.

И снова донеслись до него заунывные слова, едва различимые в нездешнем голосе ветра:

– Не туда вам, молодой господин, не туда.

Решительно двинувшись в том направлении, от которого с таким пылом открещивался прохожий оборванец, Рамон-Алонсо прошел еще дальше по склону, невзирая на крутизну его, и ветер, и нависающие ветви, как вдруг захлестнуло его ощущение, сырое и промозглое, как если бы исходило оно из густого мха повсюду вокруг, что ни на шаг не приблизился он к лесному дому. И остановился юноша, и громко воззвал в темноту:

– Ежели есть в лесу чародей, пусть предстанет он предо мною!

Рамон-Алонсо подождал, а ветер все трубил победный гимн, распевая о запредельных далях, где о человеке слыхом не слыхивали, о лазурных угодьях вольных ветров, о темных вертоградах среди звезд. Юноша подождал еще немного, но чародей так и не появился. И присел странник на камень, весь затянутый мхом, и откинулся назад, и вгляделся в лес, и ничего там не увидел, кроме тьмы и смутных силуэтов дубовых стволов. И задумался Рамон-Алонсо, как бы ему добраться до цели своего путешествия. И тут пришло ему в голову: а ведь путешествие это непростое, чтобы следовать обычным дорожным правилам; раз уж он разыскивает чародея, и притом в зловещем лесу, лучше бы ему взять в проводники заклинание, или магию, или какое-никакое знамение; и принялся он размышлять и гадать, где бы разжиться чарами. Тут вспомнил он о свитке, на котором маг начертал несколько строк чернилами восемьдесят лет назад. А надо сказать, что искусством письма Рамон-Алонсо так и не овладел: святые отцы в школе на высоком холме поблизости от Башни учили отрока изустно всему, что надобно ему разуметь, и многое сверх того он постиг сам, да только не из книг. Потому письмена, начертанные черными чернилами на свитке, сами по себе казались юноше дивом дивным; а поскольку вывела их рука чародея, он справедливо посчитал их заклинанием. И вот, поднявшись с камня, он воздел свиток высоко над головою в ночи и, зная, что колдуны и чернокнижники питают особую слабость к числу три, взмахнул им трижды. И сей же миг появился перед ним лесной дом.

Дом этот словно бы потихоньку соскользнул вниз с горних вершин ночи или беззвучно выступил из тьмы, до сих пор его скрывавшей, но вот, словно бы в мановение ока, отдернулся плащ безмолвия, уступив место арабской музыке, что затрепетала в воздухе над головой; и жалостные индийские любовные напевы зарыдали во тьме. Осветились окна, и прямо перед мшистым валуном, где устроился отдохнуть юноша, обозначилась старая зеленая дверь, вся испещренная потертыми зелеными заклепками. Дверь стояла приоткрытой.

Рамон-Алонсо шагнул вперед и толкнул зеленую дверь, и вышел хозяин к порогу – вот так же прытко спускается паук к той ячейке паутины, где нити подрагивают, возвещая о прибытии какого-нибудь заблудшего крылатого скитальца. Чародей кутался в просторный черный шелковый плащ, памятный еще деду юноши, но теперь он носил еще и большие очки, ибо сделался старше, нежели восемьдесят лет назад, невзирая на все свое магическое искусство. Рамон-Алонсо поклонился; хозяин заулыбался, хотя в знак ли приветствия или в предвкушении кары, что неминуемо постигнет чужака, потревожившего его покой, непросвещенным простецам узнать не дано. Проворно, хотя по-прежнему без страха, Рамон-Алонсо протянул ему принесенный свиток, на котором сам чародей начертал встарь несколько строк черными чернилами, и произнес в точности те слова, что велел ему сказать отец:

– Я – внук того, кто учил тебя травить кабанов почти восемь десятков лет назад.

Чародей взял свиток в руки, прочел письмена, и улыбка его изменилась и показалась Рамону-Алонсо несколько более благостной: теперь в ней ощущалось нечто общее с улыбками простецов, когда те улыбаются чему-то приятному в делах мирских. С присущей ему деликатностью повелитель магии не стал расспрашивать про деда юноши; ведь как богачи не говорят о нищете с бедняками, а ученые не обсуждают невежество с простецами, этот мудрец, овладевший искусством долгожительства, редко говорил с обычными людьми на тему смерти. Он приветственно поклонился, как будто Рамон-Алонсо был ему не вовсе чужим; а юноша заверил, что счастлив и рад познакомиться с магистром столь многих искусств.

– На свете есть лишь одно Искусство, и только одно, – отвечал маг.

– Его-то я и хотел бы изучить, – отозвался Рамон-Алонсо.

– А, – отозвался чародей.

И, разом посерьезнев и словно бы призадумавшись, чародей воздел руку и призвал сквозняк – закрыть зеленую дверь. Когда же входная дверь захлопнулась и сквозняк, всколыхнув по пути свободный шелковый рукав чародея, улетел прочь, в темные глубины дома, – а Рамон-Алонсо уже заметил, что дом полон темных закутков и щелей, – хозяин повел гостя в соседнюю комнату, откуда, стоило ему приотворить дверцу, потянуло ароматом стряпни. Там уже был приготовлен и накрыт ужин – ждали только Рамона-Алонсо. Каким уж искусством все эти поданные на стол яства не остывали в ожидании очередного чужака, что забредет из леса, – не остывали, вероятно, со времен еще деда юноши, – нашему веку я не открою, ибо он и без того слишком хорошо знаком с консервантами.

Поклонившись и взмахнув рукою, маг указал Рамону-Алонсо на кресло. И лишь когда гость уселся за стол, чародей заговорил снова.

– Стало быть, ты желаешь изучить Великое Искусство, – обронил он.

– Именно так, господин, – отозвался юноша.

– Так узнай же, – промолвил чародей, – что все занятия, кои люди называют искусствами, и вся мудрость, и все знание – это лишь малые разделы того благороднейшего учения, что справедливо именуется Великим Искусством. Не всякому случайному путнику, который с опасностью для себя дерзнет переступить порог моего лесного дома, будет оно открыто. Однако ж из признательности к твоему деду, которого я так и не отблагодарил должным образом (надеюсь, он благополучен), я охотно услужу тебе. Ибо он наставил меня в той науке, которую сам изучил досконально; а ведь это была одна из областей знания, мною до поры не охваченных, а именно охота на кабана; но благодаря ей, как и благодаря любой ведомой ученым науке, Великое Искусство прибывает и становится силой все более грозной и почитаемой, дабы изумлять простецов и карать заблуждение – и не только в этом лесу: так, чтобы в конечном счете очистить от заблуждений все дела мирские.

А упомянув про деда Рамона-Алонсо, чародей поспешил перевести разговор на другое, дабы не пришлось гостю со стыдом признаваться, что дед его разделил со всеми невеждами вульгарную неспособность противостоять ходу лет. Для себя же хозяин держал на полке в верхней комнате бутыль того самого снадобья, к которому прибегают алхимики и которое зовется эликсиром жизни – elixir vitae: этого количества вполне хватило бы, чтобы дожить до того времени, когда он поймет, что мир меняется к худшему. Чародей принимал по одной порции раз в поколение. По неким изменениям в ходе жизни тех, за кем он пристально наблюдал – у этого виски тронула седина, тот раздобрел, тот присмирел, – маг понимал, что расцвет поколения миновал и настало время принять очередную порцию. Тогда однажды в ночи он поднимался по гулким ступеням, по которым вовеки не ступала нога человека (кроме разве его собственной), на что бы уж там ни отваживались крысы, и вкладывал массивный золотой ключ (ведь железный давно проржавел бы) в замок, который отпирался лишь единожды в тридцать лет. Открывалась тяжелая дверь наверху лестницы; чародей входил в комнату; на полке, на своем прежнем месте, стояла бутыль, покрытая плотным слоем серой пыли или затянутая снизу доверху завесами паутины; хозяин отмерял себе порцию снадобья в лунном свете и выпивал до капли в бледных лучах, как будто бы делился своей тайной с луной, и более ни с кем. А затем чародей спускался обратно по истертым от времени дубовым ступеням, и его стариковский разум вдруг сбрасывал с себя бремя забот очередного поколения и освобождался от его слабостей и причуд: колдуна более не тревожили беды этого поколения; не сковывали и не дурачили его моды, не отягощали его идеалы и не подстегивали цели – сознание мага было чутко и свежо, чтобы воспринять мудрость и сумасбродство нового поколения. Этот разум, вобравший в себя ученость нескольких веков и снова и снова обновляемый пытливой живостью юности, теперь вступил в разговор с разумом молодого Рамона-Алонсо – вот так смертоносный толедский клинок, закаленный в древних битвах, встречает гибкую рапиру, впервые покинувшую ножны на поле битвы.

– Дед мой, к прискорбию, давно опочил, – откликнулся Рамон-Алонсо.

– Увы, – отозвался Магистр Магии.

– Наша семья к такому привычна, – заявил юноша с достоинством, ибо у нищеты своя гордость, так же как и у богатства, и Рамон-Алонсо, даже беседуя с бессмертным, не собирался стыдиться того, что его предкам срок был отмерен недолгий.

– Неужто? – обронил маг.

– Я благодарю тебя за те благородные чувства, коими ты милостиво дарил моего деда, и буду тебе бесконечно признателен, ежели выкроишь ты время поучить меня своим премудростям, ибо весьма хотелось бы мне уметь превращать неблагородные металлы в золото, в коем семейство мое весьма нуждается.

– Есть тайны, коих тебе никогда не узнать, ибо не дозволено мне доверить их кому бы то ни было, – отвечал чародей, – но что до превращения металлов в золото, так это одно из наименьших умений, коими владеют адепты Великого Искусства, и скромное воздаяние за науку, которую преподал мне твой дед касательно охоты на кабана.

– За пределами этого леса золото ценится высоко – гораздо выше охоты на кабана, – отозвался Рамон-Алонсо.

– За пределами этого леса царит заблуждение, искоренение коего и является целью моих изысканий, – отвечал маг. – Ради этого и зажигается мой светильник, к вящему огорчению сов, и зачастую горит до тех пор, пока не запоет жаворонок. Из всех тех истин, которые затвердишь ты здесь первым делом, наиважнейшая вот какая: алхимики взыскуют благополучия. А золото зачастую благополучию способствует, но нередко ему препятствует. Однако твой дед учил ясно и недвусмысленно, что охота на кабана сулит чистое, незамутненное наслаждение. Потому наука сия всегда предпочтительнее той, которая либо дарит счастье с оговорками, либо порою вообще не способна сделать человека счастливым, в отличие от охоты на кабана, которая всегда в радость, как узнал я от твоего деда.

– Боюсь, дед мой был плохо подготовлен к тому, чтобы вести беседы с алхимиком и философом, ибо, как мне частенько твердили, не хватало у него времени на ученье, – осуждающе промолвил юноша.

– Твой дед и сам был великим философом, – одернул юнца маг. – Он не только отыскал путь к счастью, но и неутомимо изучал его и осваивал, так что никто не усомнился бы, что каждый поворот на этом пути он знает как свои пять пальцев; ведь дед твой мог идти по следу кабанов до самого леса от полей, где те рылись, и знал, какое поле кабанам мило и в какой час они возвращаются в чащу; и умел ободрить гончих во время травли – даже когда в заболоченных низинах они теряли след и в замешательстве метались туда-сюда, он все равно мог повести свору за собой; и так затравил он множество кабанов: он поражал зверя отработанным ударом рогатины и забирал с собой трофей – клыкастую голову, в которой заключалось все его счастье; редко когда терпел он неудачу, ибо он глубоко постиг сию науку… Вот и я тоже занимался поисками счастья, изучая все те средства, к коим чаще всего прибегают люди, равно как и те, что от людей сокрыты; и средства эти в большинстве своем бесполезны, и лишь несколько заслуживают внимания того, кто занимает днесь столь высокое положение среди магов. В числе этих нескольких, которые были мною подвергнуты подробнейшему анализу и выдержали испытание, есть и способ, коим я обязан изысканиям твоего деда; а учитывая, сколько мало существует способов обрести счастье, он, безусловно, входит в четверку величайших разделов знания. Кто освоил эти четыре великие науки, тот овладел четырьмя разными методами достичь заветной цели рода людского, а в придачу еще и могуществом, которым наделяет только совершенная мудрость. Вот почему я воздаю великие почести твоему деду, и славлю его имя, и благословляю его посредством чар, и в глазах моих оно занимает почетное место среди имен тех, чья ученость озаряет мир светом. Увы, его штудии не оставили ему времени для той последней дисциплины, которая дала бы ему дожить до нынешних дней и долее.

Весьма подивился юноша тому, как высоко оценил маг охоту на кабанов, ибо Рамон-Алонсо, до поры с философией толком не знакомый, представлял себе сию науку крайне смутно и ошибочно полагал, что сводится она всего-навсего к мудреным словесам: он знать не знал в юном невежестве своем, что на самом-то деле философия занимается изучением счастья. Такое недомыслие молодым героям едва ли пристало; однако ж, пытаясь привлечь к юноше интерес моего читателя, я почитаю своим прямым долгом рассказать о самой меньшей из слабостей Рамона-Алонсо, без чего портрет его будет неполон. Посему я разоблачаю его невежество перед веком более поздним: самого его это уже не смутит; но, сидя за волшебной трапезой, юноша прочувствовал, сколь банальны обрывки его школярских познаний рядом с крупицами мудрости, кои чародей соизволил явить гостю. Всеми фибрами души – ведь юность так пронзительно-остро отзывается на любой пустяк! – он сожалел о своих пренебрежительных словах про деда – не потому, что так глубоко его уважал, но потому, что внезапно обнаружилось, каким почтением тот пользуется в глазах чародея и мага. Пытаясь скрыть свое смятение, Рамон-Алонсо налил себе вина из кувшина, стоявшего по правую его руку, наполовину стеклянного, наполовину бронзового, причем бронзу и стекло скрепляла воедино магия, и, наполнив чашу, вырезанную из прозрачного горного хрусталя, торопливо осушил ее до дна.

То было магическое вино – с привкусом цветов, да только не тех, что цветут на Земле; приправленное пряностями, да только собранными не на островах, ведомых Испании; вино это вобрало в себя воспоминания и музыку и разливалось в крови, как кровное родство – родство, уходящее в глубину веков. Внезапно юноша осознал свое неразумие – ведь до сих пор он полагал, что философия конечна! – и на краткий миг постиг всю мудрость своего деда; но вдохновение от этого чудесного вина тут же и развеялось, и мысли Рамона-Алонсо вновь обратились к получению золота.

А чародей молча наблюдал за гостем, вкусившим магического питья.

– Вино сие не со здешних виноградников, – промолвил он. И широким взмахом руки словно бы дал понять, что речь идет не о виноградниках Испании либо соседней Португалии, не о лозах Франции, Африки или германских земель; не об Италии, или Греции, или островах Испании – нет, бери выше!

– Тогда откуда же? – вопросил Рамон-Алонсо, в неподдельном изумлении подавшись вперед.

И простер чародей руку, указуя ввысь – туда, где за окном у самого горизонта мерцала голубая и огромная Вечерняя звезда.

– Это магия, – охнул Рамон-Алонсо.

– Здесь все – магия, – подтвердил хозяин дома.

Глава III

Служанка рассказывает о своей утрате

Рамон-Алонсо ужинал, а чародей ждал, не проронив более ни слова: его высокая фигура, словно бы одетая чарами, недвижно застыла напротив, так что юноша ел со всей поспешностью и вскоре покончил с трапезой. Он поднялся от стола; чародей подал ему знак рукой и вышел из комнаты. Рамон-Алонсо последовал за хозяином. Вскоре подошли они к тому месту, где на стене висел фонарь; Магистр Магии снял его с крюка и, отвернувшись от зеленой двери, повел своего гостя дальше, в глубину дома. И почудилось Рамону-Алонсо (ибо юность на диво проницательна), пока шагал он за черной фигурой Магистра Магии, возвышавшейся над непоседливыми тенями, которые разбегались от фонаря во все стороны, что это не иначе как сам повелитель сонма теней уводит их домой в родную тьму. Так дошли они до древней каменной лестницы, подсвеченной звездами сквозь узкие окна, хотя нынче вечером маг в честь дорогого гостя взял с собою фонарь. И даже Рамону-Алонсо ясно стало при виде того, как всполошились летучие мыши (пусть и не умел он прочесть удивление в глазах пауков), что нечасто вспыхивает здесь свет фонаря. Хозяин и гость подошли к двери, кою никакое заклинание не оградило от времени; маг толкнул ее и шагнул в сторону, пропуская Рамона-Алонсо внутрь. Сперва юноша заметил только громадный остов кровати, но, когда фонарь был внесен в комнату и поднят повыше, гость разглядел обветшавшие панели вдоль стен, а потом свет упал на постельное белье, и стало видно, что одеяла и простыни всей кучей истлели и прогнили и затянуты паутиной. На полу лежали тростниковые циновки, но тростник был весь изъеден, чем – неведомо. Сквозняк шевелил лохмотья штор над окном, но моль, по-видимому, гнездилась в этих шторах испокон веков. И промолвил маг, объясняя гостю положение дел и словно бы оправдываясь:

– Старость вездесуща. – И хозяин ушел.

Оставшись один на один со звездным светом, к которому моль открыла широкий доступ, Рамон-Алонсо задумался о хозяине. Комната выглядела зловеще, дом казался заколдованным, и, чего доброго, противу здешней волшбы шпага юноши была бессильна, и однако ж, ежели хозяин настроен благожелательно, то, надо полагать, его чары пришлецу не повредят, разве что в ночи разбуянится какой-либо мятежный дух, восставший против заклятий чародея. Рамон-Алонсо великодушно удовлетворился объяснением мага касательно состояния комнаты, мудро рассудив, что тот настолько поглощен своим вечным и нетленным искусством, что не обращает внимания на житейские мелочи; и вот, положившись на дружественные заверения своего хозяина и на его благодарность деду – охотнику на кабанов, юноша прилег на кровать, не страшась ни заклятий, ни злых духов, но раздеваться не стал, ибо чувствовал, что от сырости ничто его не оградит.

Юноша либо спал, либо пребывал в тех пограничных пределах, где Земля меркнет в мареве, наползающем из страны сна, и сновидения еще роняют тени на земные берега, прежде чем ускользнуть прочь, – когда послышались шаркающие шаги: кто-то поднимался по каменной лестнице. В дверь постучали, гость крикнул: «Входите!» – и на пороге появилась старуха с тем же самым фонарем, с каким еще недавно расхаживал чародей. Года обошлись с ней неласково, не оставив места жалости; ибо какую бы жалость ни вызывали недуги и увечья, юность не сострадает старости, ибо никогда ее не знала, а старики не сочувствуют своим товарищам по несчастью, поскольку жалость иссохла в них вместе со многими другими чувствами, подобно последнему из тех цветов, что увядают все разом, когда к саду подступает зима. Она стояла там, на пороге, – дряхлая, изможденная, ветхая старуха.

Не успел юноша заговорить, как старуха воззвала к нему дрожащим голосом – с жаркой настойчивостью, которую не притушили даже ее почтенные годы, – и простерла к нему костлявую правую руку, левой держа фонарь:

– Молодой господин, ничего ему не отдавай! Ничего ему не отдавай, о чем бы он ни попросил! Цены его слишком высоки, молодой господин, слишком, слишком высоки!

– Денег у меня немного, – отозвался Рамон-Алонсо.

– Деньги! – охнула старуха: от волнения дыхание у нее перехватило. – Деньги! Это пустяк! Жалкая игрушка! Мышеловка! Деньги, скажешь тоже! Но цены его слишком высоки; он просит больше, чем деньги!

– Больше, чем деньги? – удивился Рамон-Алонсо. – Тогда что же?

– Смотри! – горестно воскликнула старуха и, взмахнув рукой, очертила фонарем круг вокруг себя.

Сперва юноша рассмотрел лицо гостьи – искаженное болью, как у смертельно раненного, – а затем, в круге света, он вдруг заметил, что старуха не отбрасывает тени.

– Как? Где же твоя тень? – выпалил он, резко садясь на скомканных простынях вперемешку с паутиной.

– Нету у меня больше тени, – посетовала она, – была, да нету. Когда-то тень моя скользила по лугу и зеленой траве придавала такой чудесный бархатисто-мягкий оттенок. Она никогда не затемняла лютиков. Никому и ничему худа не делала. Может, бабочки ее и побаивались, а однажды она вспугнула стрекозу, да только никому из них она зла не причинила. Помнится, она даже защищала анемоны от полуденного зноя – не то они увяли бы куда раньше. Рано поутру она тянулась за пределы нашего сада к лугам: моя бедная, ни в чем не повинная тень так любила сизую росу! А вечерами она росла, смелела и крепла и добегала до самых склонов холмов, где я бродила, распевая песни, и достигала порою кустистых лесных опушек; еще немного – и голова ее исчезла бы из виду: тогда, помнится, феи, танцуя, выходили из своих тенистых беседок в глубине зарослей шиповника и терновника и играли с ее кудрями. И притом что тень моя и минуты не усидела бы на месте, и носилась туда-сюда, и пряталась, и любила тайны, она меня не покидала, о нет: по собственной воле – никогда. Это я ее отринула, бедную тень, бедную мою тенюшку, которая всегда поспешала домой следом за мною. Ведь я выходила за порог вместе с ней, когда в вечерних сумерках ощущалось что-то нездешнее и во всех долинах пробуждались призраки; и тень моя, верно, водила с ними дружбу, ведь народец этот был ей куда более сродни, нежели мое грубое тело, и куда ближе, нежели мои пятки, и, конечно же, делился с ней новостями напрямик из царства теней и сплетнями с темной стороны луны, и нашептывал такое, чему я никогда не смогла бы ее научить; и однако ж мы с моей тенью всегда возвращались домой вместе. А ночами, при свете свечи, в нашем домишке в Арагоне, она всегда танцевала для меня, когда я ложилась спать, – танцевала по всем стенам и потолкам, бедная моя безвинная тень. А ежели я оставляла на столе огарок, так и не загасив его, тень без устали танцевала для меня до тех пор, пока я наконец не лягу; зачастую тени удавалось продержаться дольше свечи, ибо чем слабее мерцала свеча, тем веселее отплясывала тень. А потом тень укладывалась на отдых в уголке вместе с обыкновенными тенями от привычных, будничных предметов, но стоило мне развести огонь, поднявшись до восхода, или хотя бы затеплить свечку в полночь, тень сей же миг, встрепенувшись, появлялась на стене, готовая последовать за мною куда угодно и сопровождать меня в толпе мужчин и женщин. Да только пока моя верная спутница была со мною, увы, мало я ее ценила, а без нее, как я теперь знаю и как я слишком поздно поняла, не дождаться от людей ни доброго приема, ни снисхождения, ни жалости.