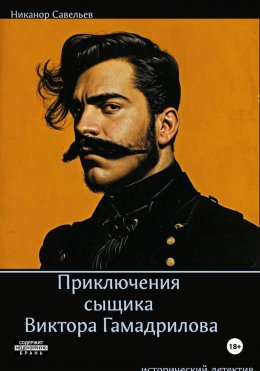

Читать онлайн Приключения сыщика Виктора Гамадрилова

- Автор: Никанор Савельев

- Жанр: Исторические детективы

1

Рукопись, найденная в прогорклом прянике

Предисловие от составителя.

Сей текст был обретен мною в форме гигантского пряника, приобретенного на ярмарке тщеславия в уездном городе N. Пряник, подозрительно не подверженный сквозям времени и жуку-точильщику, испещрен был не буквами, но некими замысловатыми виньетками, кои, будучи с большим трудом расшифрованы методом обмакивания в крепкий чай с малиновым вареньем, и явили миру сии строки. Подлинность их сомнительна, анахронизмы вопиющи, логика поступков напоминает траекторию пьяного светлячка в банке из-под патоки. Однако ж, я, как добросовестный компилятор, передаю их без купюр, дабы читатель мог самолично убедиться в причудливости извивов не только моего, но и, возможно, всемирного разума.

Глава, в коей представлен мужчина пронзительного ума и усов необычайного фасона

Виктор Гамадрилов стоял у окна, взирая на улицу, которая извивалась под дождем, как брошенная на мокрый асфальт серебряная цепь от карманных часов. Капли, толстые и непрозрачные, словно слезы остывшего ангела, барабанили по стеклу, пытаясь передать шифрованное послание, но Виктор был глух к стуку стихий, он вслушивался в стук собственных мыслей, размеренных и четких, как марш прусского батальона.

Он был строен, этот Гамадрилов, строен так, что иная щепка позавидовала бы его прямоте. Усы его, эталонный эталон всех усов империи, лежали на его лице двумя идеальными параболами, будто оседлавшими его бледную, почти прозрачную кожу. Они не были просто растительностью на лице, они были концепцией, философским трактатом, написанным на языке совершенных линий. Взгляд его, цвета заброшенного чердака, где пылятся сундуки с ненужными тайнами, мог пронзить не только пространство, но, кажется, сам временной континуум, оставляя в нем аккуратные, дымящиеся дырочки.

На столе, кривясь от нескрываемой муки, лежал рапорт городничего. Дело было пустяковым, смехотворным, и оттого вдвойне отвратительным для ума, отшлифованного, как галька в горном потоке. Пропала борода. Не просто борода, а Борода Его Превосходительства статского советника Тучкова-Безбородого, сбритая таинственным образом прямо во время бала-маскарада, посвященного как раз-таки торжеству бородатости.

Дверь отворилась с таким звуком, будто кого-то неспешно душат в соседней комнате. Вошел помощник Гамадрилова, прапорщик Шепотков, человек, чей интеллект находился в таких же тесных отношениях с мозгом, как сухая горошина со стенкой жестяной банки.

– Виктор Лександрыч, – произнес он, – новые улики! Найдена перчатка!

Гамадрилов не обернулся. Он продолжал созерцать дождь, теперь уже похожий на бесконечный поток из мельчайших бус, которыми невидимая рука вышивала саван для города.

– Левая? – спросил он, и голос его прозвучал как скрип пера по веленевой бумаге.

– П-правая! – воскликнул Шепотков, сжимая в руках доказательство, пахнущее фиалками и предательством.

– Слишком очевидно, – отсек Гамадрилов. – Настоящий злоумышленник никогда не оставит правую перчатку. Он оставит левую. Или носовой платок. Вышитый болгарский крестик. Перчатка же правая это ширма, за которой скрывается иная ширма, за которой, возможно, никого и нет.

Шепотков замер в ступоре, его сознание безуспешно пыталось взобраться на эту ледяную гору дедукции.

Глава, в коей действие переносится на бал-маскарад

Бал был в самом разгаре, или, точнее, в самом своем закипании, подобно молоку в кастрюле на плите сумасшедшего кулинара. Дамы, затянутые в корсеты, напоминали перезрелые персики, кавалеры щетинились эполетами и орденами, словно ежи в парадной форме. В воздухе висел запах духов, пота и фальши.

Гамадрилов, облаченный в камзол цвета «испуганной мыши», наблюдал. Его усы, сегодня закрученные в форме знака бесконечности, улавливали малейшие вибрации лжи.

И тут он увидел Ее.

Она парила в вальсе, ее шея была длинна и прекрасна, как обман. Глаза – два бездонных колодца, в которые кто-то бросил все серебро мира. И о ужас! О дивное прозрение! На ее лице, в самой что ни на есть середине левой щеки, красовалась крошечная, искусно выведенная мушка в форме, нет, это невозможно, в форме уса!

Сердце Гамадрилова, этот обычно бесшумный хронометр, дрогнуло и пропустило удар. Все сомнения рухнули, как карточный домик, построенный на спине у спящего гепарда. Он понял все. Пропажа бороды была не целью, но средством! Знаком! Вызовом, брошенным ему лично, мастеру тайных знаков и сублимаций. Эта мушка – насмешка, пародия, криптограмма, в которой зашифрована вся мировая скорбь.

Он приблизился, и время замедлило свой бег, словно споткнувшись о порог.

– Мадемуазель, – произнес он, и его усы завибрировали, издавая едва слышный звук, похожий на зов далекой камертонной рощи. – Ваша мушка, она говорит на языке цикад, не правда ли?

Дама остановилась. Ее взгляд был холоден, как ледник, у которого украли тень.

– Она говорит, мсье, что вы опоздали ровно на сто лет и на одну глупость. Борода не пропала. Ее съел карликовый пудель Его Превосходительства, приняв за сахарную вату. А эта мушка, – она дотронулась до нее кончиком веера, сделанного, как вдруг понял Гамадрилов, из страниц недописанного романа Достоевского, – это просто мушка.

Мир рухнул. Но не мир Гамадрилова. Его мир был построен на руинах иных, более простых миров. Он улыбнулся улыбкой, полной горького миндаля и разгаданных ребусов, которые оказались вовсе не ребусами.

– Именно так мне и ответила бы настоящая преступница, – тихо произнес он, обращаясь уже не к ней, а к самому себе, к своим усам, к вечному дождю за стенами этого абсурдного праздника. – Отрицание – лучшая улика. Карликовый пудель… О, какая изощренная маскировка!

Он развернулся и вышел, оставив за спиной гул недоумения. Он был побежден. Но он был побежден так гениально, что это следовало считать высшей формой триумфа. Заговор был грандиозен, и его одного избрали центром этой бури из перчаток, бород и мушек. И в этом был свой, особый, извращенный смысл.

Дождь перестал. На мокрых булыжниках тускло светила луна, похожая на обронённую кем-то фальшивую монету.

Послесловие от составителя

На этом рукопись обрывается. Судьба Виктора Гамадрилова покрыта мраком, как хороший патé непрозрачным желе. Пряник же был мною, в приступе голодного любопытства, съеден. На вкус он отдавал не столько медом и горьким миндалем, сколько пылью архивов и сладковатым привкусом мистификации. Возможно, вся история – лишь плод расстроенного пищеварения. А возможно, именно так и творятся великие детективные метафоры. Сие от меня уже не зависит.

2

Дело о сапфировой запонке, или Ложный след Истинного Следствия

От переводчика (или человека, нашедшего манускрипт в пустой рамочке для миниатюры)

Сей опус был обнаружен мною меж страниц поваренной книги г-на Огюста Эскофье, причем страницы, посвященные соусам «бешамель» и «голландез», были щедро усыпаны кривыми пометками на полях, исполненными чернилами, пахнущими дешевым коньяком и отчаянием. Текст, судя по всему, является черновиком некоего анонимного сочинителя, пытавшегося подражать одновременно Борхесу, Дюма-отцу и инструкции по сборке австрийской гранатометной установки, которая, впрочем, упоминается тут же, лет за сорок до своего появления. Орфография и факты оригинальны и сохранены как памятник человеческому тщеславию.

Глава первая, в коей тайное становится еще тайнее

Депеша прибыла столь витиеватым путем, что одно ее следование к месту назначения могло бы стать сюжетом для отдельного романа. Ее вложили в клюв чучела пеликана, кое везли в подарок персидскому сатрапу, но его перехватил турецкий резидент, принявший птицу за хитроумного курьера Британской короны. Пеликана, заподозренного в шпионаже, подвергли допросу с пристрастием, отчего у него отвалился клюв с депешей, после чего бумага попала к немецкому телеграфисту, который, будучи педантом, перевел ее на латынь, зашифровал азбукой Морзе и отправил в Париж, где ее, наконец, вскрыли и, не мудрствуя лукаво, подсунули Виктору Гамадрилову вместе с утренним кофе, имевшим вкус государственной измены и недоброго утра.