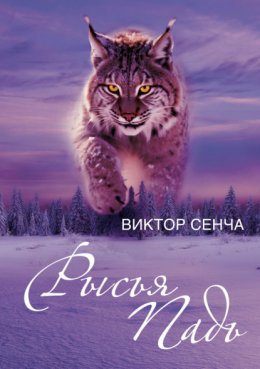

Читать онлайн Рысья Падь

- Автор: Виктор Сенча

- Жанр: Современная русская литература

© Сенча В. Н., 2025

© Ждановская О. И., художник

© ООО «Издательство Родина», 2025

Моему брату, Александру Николаевичу, посвящаю…

Повести

Рысья Падь

Пролог

Падь – резко очерченная, глубокая, неширокая долина, обычно заросшая лесом… Урочище – местность, выделяющаяся среди окружающего ландшафта естественными границами, признаками…

Из толкового словаря Ефремовой

…Мороз ударил такой, что даже частый в эту пору снегирь – и тот, обессилев, падал на лету. Вятка, ещё накануне пестревшая чёрными пятнами промоин, за две лютых ночи побелела и, засверкав на солнце мириадами бриллиантовых искорок, наконец окончательно заснула. Лес на крутых увалах безмолвно затих, покрывшись солидной сединой. От небывалой стужи с лёгкостью от верхушки до корневищ лопались вековые сосны; и если б градусы перевести на джек-лондоновские Фаренгейты, показалось бы, что началось светопреставление.

Январь 1922 года оказался трескучим и малоснежным. Зимний солнечный диск был румян, напоминая масляный блин. Быть летом хорошему урожаю, улыбались, кутаясь в овчину, местные старожилы, не забывая добавлять, что до хлебной страды ещё дожить надо бы. Ведь с таким неурожаем, какой случился в минувшем году, недолго и ноги протянуть…

Вчерашний курсант седьмых Борисоглебских кавалерийских командных курсов, а ныне младший командир Рабоче-крестьянской Красной армии Алексей Озерков возвращался домой, в родную деревню Озерки, что в урочище Рысья Падь. На душе было светло и радостно. Грудь переполняла гордость – и за себя, и за Страну Советов, одолевшую-таки и белогвардейцев, и белополяков, и всяких там империалистов и иностранных наймитов. Но и это ещё не всё. За себя же гордость распирала потому, что где-то там, глубоко под шинелью, на Алёшкиной груди красовался главный секрет для всех родных и деревенских – орден Красного Знамени. Раньше такую награду красноармеец Озерков видел разве что на груди своего командира да у товарища Котовского; у прочих же его сослуживцев ничего подобного не было и в помине.

Нет, награждать-то, конечно, бойцов награждали, но только не орденом. Вон, товарища Топоркова за бой под Каховкой прямо перед строем облагодетельствовали «революционными шароварами»; а пулемётчика Ваську Речкина за срыв махновской кавалерийской атаки премировали трофейным серебряным портсигаром. Васька раньше и не курил вовсе, теперь вот пришлось держать марку. А как же? Все на привале потянутся, бывало, за кисетами с махрой, ну а для Речкина – тот самый случай блеснуть драгоценной вещицей. Не спеша достанет, степенно раскроет, подденет уже приготовленную загодя самокрутку, предложит одному-другому сослуживцу. Потом все затянутся, и он вместе со всеми – для блезиру, так сказать. Знает, что кто-нибудь из бойцов обязательно подойдёт и скажет:

– Покажь партсигару, браток…

– Держи, – ответит Васька, не в силах сдержать улыбки. – Сам товарищ Будённый вручил. Из рук, понимашь, в руки. Спасибо, грит, товарищ Речкин, что благодаря вам, Махно, значится, досталось по сопатке…

– Так и сказал? – не верили красноармейцы.

– Именно так, да ещё и руку крепко пожал, аж до боли…

– Красивый, – качали головами, рассматривая подарок, бойцы. – Офицерский, видать…

– Пожалуй, – подтверждал Речкин. – То ли графский, либо князя какова аль самого генерала. Однозначно – трофейный. Вот так-то, братцы…

Были на памяти у Алёшки и другие примеры того, как поощрялись бойцы его полка. Кузьму Артамонова командир полка, расцеловав, отпустил до родного хутора на целых десять суток. Потому как – заслужил. Во-первых, у Кузьмы одиннадцать дитёв, половина из которых, считай, семеро по лавкам, мал мала меньше. А супруга у него, как сказывал, уж слишком хворая; да двое стариков, да и семья-то безлошадная… Но не это главное, этим отпуск не завоюешь. Артамонов в бою с антоновцами пленил самого Яшку Санфирова, командира Особого повстанческого полка, по сути, антоновской гвардии. За ним ещё с зимы гонялись, а Кузьма – нате вам, товарищи, этого бандита, живого и пленённого. Вот за такое-то дело и отпустили Артамонова на побывку.

Алёшка Озерков отличился совсем в другой операции – там же, на Тамбовщине. Вызывает его как-то командир, товарищ Остроухов, и начинает с ним прямо на совещании доверительный такой разговор. Так, мол, и так, красноармеец Озерков, теперь вы уже младший командир, и на вас возлагается ответственное боевое задание государственной важности. Бандитский отряд Васьки Карася в триста штыков и сабель засел в Воронцовском лесу, километрах в тридцати отсюда. Люди в банде отчаянные и крайне опасные. Боевая задача: с группой красноармейцев, возглавить которую поручается вам, товарищ Озерков, отвлечь противника, постараться оттеснить на открытую местность, где бандитов будут ждать наши пулемётные команды.

– Для успешного исхода операции, – обратился комполка к собравшимся, – предлагаю отряд Озеркова увеличить до семидесяти человек. У бандитов должна возникнуть иллюзия, что против них выдвинуты все силы нашего полка. Вопросы есть?

– Есть, – привстал контуженный накануне командир взвода Пеньков. – Не совсем понял, товарищ комполка, что должно появиться у бандитов-то – профузия? Понос иль чё?

– Иллюзия, товарищ Пеньков, – нахмурил брови командир, – ощущение такое обманчивое, будто наших тьма-тьмущая, а на самом деле – совсем мало. Ясно, да?

– Уху…

– А насчёт «профузии», предупреждаю всех, чтоб яблок зелёных не грызли, да и воду где попадя не хлебали… Все свободны, Озерков останьтесь.

Комполка ещё битый час, тыча карандашом в оперативную карту, инструктировал Алёшку, где лучше устроить засаду, а куда вообще не соваться.

– Надеюсь на тебя, Озерков. Потому как от твоих грамотных действий зависит, понимашь, весь исход операции. Не подведи уж…

– Никак нет, не подведу, товарищ Первый!

– Ну и лады, сынок. А сейчас обойди бойцов, успокой. Да и сам, слышь, выспись хорошенько. Завтра ба-а-альшая заварушка намечается…

Поспать так и не удалось, а заварушка и впрямь выдалась ещё та. Отряд Васьки Карася отчаянно отбивался, не желая из густого леса выскакивать под пули. Тут-то и пригодилась Алёшкина молодецкая смекалка. Разделив по ходу боя красноармейцев на три группы, он приказал одной остаться в центре, а двум другим зайти во фланги. Потом поочерёдно организовывал атаки то с одной стороны, то с другой, то с третьей. Тогда-то у бандитов и создалась та самая «иллюзия», по вине которой они постепенно стали выходить к открытой опушке леса. Заметив, что карасёвцы совсем растерялись, Алёшка первым закричал «ура!» и, минуя густой ельник, повёл красноармейцев в решающую атаку.

В том бою отряд Васьки Карася потерял две трети личного состава, а ещё через несколько дней был полностью уничтожен; главаря же изрубили кавалеристы. Не уберёгся и Алёшка: бандитская пуля, попав в грудь, застряла глубоко под рёбрами. Ничего, сказал ему тогда товарищ Остроухов, были бы кости – мясо нарастёт…

Орденом красноармейца Озеркова наградили уже в госпитале. Приехал комполка, какие-то важные военачальники и сам товарищ Тухачевский. Он-то и прикрутил награду прямо к Алёшкиной пижаме. Будем посылать учиться в Академию, заверил красноармейца товарищ Тухачевский. Нам, сказал, такие командиры страсть как нужны…

Занятый мыслями, Алёшка шёл по заметённой снегом просёлочной дороге уже который час. От железнодорожной станции до Лебяжьей Слободки тридцать вёрст он проехал на нанятых крестьянских санях; потом, перейдя Вятку, заночевал у старого знакомого. А наутро, чуть свет, отправился в дорогу пешком. Пройти до родных Озерков ему предстояло ещё шестнадцать километров. Ох, велики вы, вятские просторы…

Мысли в молодой голове роились, словно пчёлы в июльском улье. Он вспоминал, как находясь в госпитале, закрутил нешуточный роман с медсестричкой Дашенькой. Правда, из затеи сделать ей предложение ничего путного не вышло, так как оказавшийся в том же госпитале по причине ранения руки Алёшкин командир Николай Григорьевич Остроухов, в отличие от младшего командира Озеркова, времени даром не терял и вскорости женился на этой самой Дашутке. Медсестричка уехала вместе с Остроуховым в Москву, в Академию, а Алёшка… Алёшка остался с носом.

За радужными мыслями красноармеец едва не заплутал. Засмотревшись на ровную верёвочку крупных следов, он как заворожённый шёл за этой цепочкой. Снег был неглубокий, иссиня-белый, искристый. Несмотря на то что сверху жарился солнечный блин, холод проникал, казалось, до самого сердца. «Молодец, что вместо обмоток валенки захватил», – мысленно похвалил себя парень. На душе было легко, а ноги сами несли к дому. В этом «дремучем» лесу для него всё было родным – и ели с соснами, и непроходимые заросли вересковника вдоль овражистых впадин, и засыпанные снегом пирамидки муравейников.

Алёшка решил немного срезать. «Если пойду по следам, как раз удачно обойду кряж, – подумал красноармеец. – Тем более, снег неглубокий, а под ёлками и вовсе замёрзшая трава просвечивает…»

Солнце ярко светило, деревья от мороза дружно трещали, а на душе было светло-светло – почти так же, как в бездонном небе. Впереди Алёшку ждал родной дом, тятя с маманей, братья и сёстры, куча родных и знакомых. Хорошо было Алёшке Озеркову, а потому и шлось ходко.

Здесь, в родных кущах, вдали от полей сражений и опасностей, красноармеец, несмотря на зимнюю стужу, настолько оттаял душой и настолько расслабился, что, будь он не здесь, а где-нибудь на войне, обязательно заметил бы те два глаза, что внимательно наблюдали за ним – с того самого момента, когда паренёк по неосторожности пошёл по следам лесного жителя…

Всё произошло мгновенно. Он лишь успел почувствовать сильный удар по затылку, сопровождаемый чьим-то до жути страшным рыком. Резкая боль в горле, звёздочки перед глазами, темнота и… светлый вход в конце длинного тоннеля.

Когда через час над лесом неожиданно занялась январская скорая вьюга, обещая долгожданное потепление, первая снежинка, всё ниже и ниже кружась, наконец упала куда-то под дерево. Туда же, под старую сосну, вскоре надуло тысячи искромётных снежинок. Многие из них, мягко ложась на расширенные зрачки красноармейца, уже не таяли…

Часть первая

Война никогда не проходит бесследно. Она – как старый шрам: кого-то калечит, кого-то делает краше. Но лучше, чтобы этих шрамов не было вовсе…

К. Симонов

…«Дух» оказался на редкость смелым, и в своей бесшабашной наглости показался Егору в оптическом прицеле где-то даже отважно-пижонистым. Боевик не гнулся под вжикающими над ухом пулями, не суетился, не вздрагивал от мерзких разрывов мин. Он двигался подозрительно спокойно, пытаясь пересечь широкий переулок, и так же спокойно вынимал из дорогих ножен сверкавший смертельно-матовым блеском прямой кинжал. И лишь звериный, нечеловеческий оскал смазывал картинку, обнажая всю сущность этого «смельчака»: позабыв об опасности, с раздутыми от будоражащего запаха крови ноздрями он, как хищный зверь, шёл убивать.

Егорка где-то читал, что даже африканская гиена бывает отважна, когда, зажатая со всех сторон львами и будучи обречённой, грызётся до конца – до того самого момента, пока её агонизирующее тело «царь зверей» со товарищи не раздерёт в разные стороны. На этом для льва вся охота и заканчивается. Чуть-чуть покуражившись и недолго поиграв крупным мослом, он бросает его, брезгливо косясь на пропахшее падалью мясо. Но чаще встречается другая гиена – хитрая, наглая, беспощадная – та, что в составе дикой бандитской оравы, загнав в густые заросли зазевавшегося несмышлёныша-львёнка, резко вонзается в жаркое мягкое горло, победно визжа и призывая к кровавому пиру всю ненасытную свору.

Этот, который с оскалом, напоминал именно гиену: уж слишком торопился поглумиться над безусым солдатиком-федералом, сбитым на мёрзлую землю бесшумной пулей снайперши-«белоколготницы». Засев в проёме окна дома напротив, наёмница безжалостно выбивала солдат, делая после каждого выстрела очередную насечку на прикладе.

От боли паренёк, слабо ойкнув, упал, ненадолго потерял сознание, а когда вновь открыл глаза, оказалось, что на том злосчастном перекрёстке он остался один-одинёшенек. К счастью, от опасных глазниц многоэтажки, в которой засели «духи», его по-матерински заслонила громада подбитого ещё прошлой ночью бэтээра. Обидным было другое: его, пожалуй, уже списали к «двухсотым», совсем не подозревая, что вот он, живёхонек! Только левая рука, залитая кровью, повисла плетью; да онемело всё от шеи до кончиков пальцев.

Заслышав приближающийся топот, солдат вздрогнул, вскрикнув от внезапно пронзившей всё тело страшной боли, и заскользил беспокойным взглядом по земле в поисках своего «калаша». Автомата нигде не было. «Видно, ребята, подумав, что меня убили, прихватили с собой, – догадался раненый, с облегчением нащупав на правом боку надежную «лимонку». – Если «духи», – живым не дамся…»

Эта кажущаяся простой фраза, не раз звучавшая в голове паренька, в эту минуту неожиданно обожгла и испугала его. «Неужели всё? А стук чьих-то шагов и есть мой конец? – с беспокойством думал он. – Ерунда, ещё поживём, повоюем! – старался успокоить он вдруг зашедшееся от частых ударов сердце. – Лишь бы сейчас мне отсюда выбраться. А там… Лишь бы сейчас…» Он не успел додумать уйму мыслей, вороньем облепивших контуженную при падении голову: прямо на него, тяжело ступая ботинками с высокими берцами, спокойно вышагивал одетый в федеральный камуфляж «дух», крепко сжимавший в правом кулаке смертоносный клинок…

Внимательно следя сквозь прицел снайперской винтовки Драгунова за «пижоном» в камуфляже, идущим к раненому солдату, Егор отметил, что сейчас поведение врага изменилось. Чем ближе он был к своей цели, тем больше лицо убийцы начинало походить на звериное; в нём уже не осталось ничего людского, – по сути, это было нечто, напоминающее гримасу мясника; а наполненные ненавистью глаза и по-кошачьи ловкие движения мускулистого тела ещё больше придавали этой фигуре черты хищного, осторожного зверя. Он не спеша подошёл к мальчишке, безропотно глядевшему на врага снизу вверх; когда же солдат потянулся к поясу, резко наступил тяжёлым ботинком на кисть. Потом внимательно, как все палачи, заглянул в лицо обречённой жертвы, что-то прогорланил и, свирепо оскалившись, схватил пленника за волосы. Далее отогнул голову и… взмахнул кинжалом.

Лезвие клинка вспыхнуло одновременно с Егоркиным лёгким движением пальца на спусковом крючке. Чпокнувшая посредине лба «духа» грязно-вишневая клякса напугала обезумевшего солдатика больше, чем кинжал: он рывком скинул с себя рухнувшее тело и от резанувшей резкой боли в левом плече вновь провалился в спасительное забытье…

Вятский паренёк Егор Озерков никогда не думал, что станет снайпером. И хотя на Вятке лесов предостаточно (а если забраться чуть севернее, можно набрести и на совершенно дикие медвежьи пади), на охоту он ходил не часто. Уходя же, брал с собой лишь старую отцовскую двустволку, которая, впрочем, и ружью помоложе могла дать фору: как отец в Егоркины годы отрегулировал винтовочный прицел, так за всё это время тот ни разу и не сбился. Вот что значит «школа», начавшаяся для его отца в трудные военные годы. Тогда обнаглевшие волки целыми стаями забегали в опустевшие без мужиков деревни, напоминая разбойничью лихую братию, резавшую всех подряд – собак, коров, людей. Именно это и заставило однажды баб да пацанов постарше взяться за ружьишки и самим осадить-таки волчью прыть. Правда, сказывали, не всегда те поединки с дикими сворами заканчивались победами: бывало, ружья находили, а люди пропадали бесследно. Тут поневоле научишься и заряжать, и пыж как надо вставлять, и метко стрелять, и порох завсегда сухим за печкой держать.

Но Егор по стопам отца не пошёл и заядлым охотником не стал, потому как, если честно, больше любил рыбачить – в тишине, наедине с успокаивающим шорохом волн и ласковым ветром, пропахшим рыбой и терпким дымком шипящего костра. Тем не менее до армии на его счету было десятка три косых и с пяток рыжих лисиц. Хороша матери позапрошлой зимой вышла лисья шапка, да ещё и роскошный воротник на шубу! Но не это главное. Он надолго утёр нос отцу: тот, хоть и охотник, ни разу лисьей шапкой мать не порадовал, а Егор-рыбак – вот вам, дорогая матушка, богатый головной убор из Лисы Патрикеевны…

Служить Егор шёл с большим желанием, придерживаясь устоявшейся догмы: парень – не парень, если не познал армейской лямки. Тем более что в райвоенкомате, на зависть многим, его заверили: служить пойдёшь в воздушно-десантные войска.

Одно огорчало: оставлял он дома, в родном Вятске, зазнобу – девушку Наташу, с которой пару лет просидел за одной школьной партой. Хоть и были они с Наташкой не разлей вода, при расставании тоска крепкой хваткой сжала сердце: а вдруг не дождётся? А потому, крепко обняв, посмотрел ей в глаза и прямо сказал:

– Любишь – дождёшься, разлюбишь – что ж, сердцу не прикажешь. Одно скажу: измену не прощу…

…В десантной «учебке» Егору досталось по полной. И хотя он никогда не считался хлюпиком и маменькиным сынком (и даже имел первый взрослый разряд по лыжным гонкам), очутившись в армии, окончательно убедился, что ВДВ – для самых сильных, упорных и выносливых. С трудностями помогали справиться частые письма из дома да дружеская поддержка товарищей по роте, которые были в той же шкуре, что и сам Егор.

К концу «учебки» стал курсант Озерков отличным заместителем командира разведвзвода. За трудолюбие, смекалку и добрый нрав парня в роте полюбили, и после окончания обучения комбатом было принято решение оставить его в постоянном сержантском составе роты.

Однако вскоре всё полетело кувырком…

…Новый 1995-й год ознаменовался трагическими событиями в Грозном. Наспех заваренная недальновидными политиками солёная от слёз, пота и крови каша стала остро попахивать пережжённым варевом. Когда же авантюра стала очевидной, за просчёт бездарных «стратегов» пришлось платить слишком высокой ценой и большой кровью. Началась Первая Чеченская война.

Младший сержант Озерков сидел без дела недолго, внезапно очутившись в охваченной огнём чеченской столице. Каждый дом, каждый камень и закоулок огрызались свинцовой тирадой. «Десантуру» бросили на подмогу захлебнувшимся в первые же дни уличных боев общевойсковикам. Растерянность, хаос, окружение, прорыв, мясорубка рукопашной…

Основные бои развернулись за железнодорожный вокзал, ставший для боевиков мощным оборонительным рубежом. Федеральные войска несли неисчислимые потери. В тех зимних боях девяносто пятого за омытый кровью грозненский вокзал были выбиты почти все командиры войскового звена – от взводных до комбатов. «Духи»-снайпера, засевшие в оконных проёмах и разных щелях, цинично били прямо в яркие кокарды офицеров, что заставило каждого быстро натянуть на головы безликие чёрные шапочки. Тогда снайпера стали бить всех подряд…

Больше всех досталось их «коллегам» по ту сторону окопов. Именно за ними, ребятами, замерзавшими в укрытиях в обнимку со снайперскими винтовками, боевики устраивали настоящую охоту. Практика ведения боевых действий в условиях многоэтажного города показала, что самым грозным оружием является снайперская винтовка Драгунова – так называемая эсвэдэшка, способная бесшумно, незаметно и быстро вывести из строя взвод, роту и даже батальон. Всё дело в количестве: чем больше снайперов, тем быстрее наступает победный исход боя. И пусть «калаши» поливают свинцовым дождём всё окрест, – слишком много от них шума и суеты. Снайперка бьёт редко и «в точку»: лёгкое нажатие пальца на послушный курок – и готова очередная зарубка на деревянном прикладе. Не случайно, что с первыми же выстрелами в Чечню потянулись привлеченные заокеанской «зеленью» прибалтийские чемпионки по стрельбе, прозванные с чьей-то легкой руки «белыми колготками». Какая тут совесть и мораль, если за пролитую кровь обещают пресловутые «баксы»! Поэтому и отношение к снайперам было адекватным: в плен их не брали…

Бои за Грозный на деле оказались настоящим кровавым месивом, своей жестокостью и беспощадным цинизмом порой доводившие до ступорного оцепенения. Только через неделю боёв свыкся Егор с мыслью, что отрезанные «духами» головы боевых товарищей нужно было собирать, а не отворачиваться, борясь с муторной тошнотой и головокружительной слабостью. И становилось совсем невмоготу, когда из глубоких глазниц на тебя немигающе смотрели мёртвые глаза убитого друга, с которым сутки-двое назад спина к спине сдерживал вражескую атаку…

Добрый и отзывчивый по натуре, однажды Егор поймал себя на мысли: в нём что-то изменилось. Нет, не сам он, а именно что-то в нём: то ли зачерствело, то ли окаменело. Незнакомое доселе чувство, дремавшее раньше где-то глубоко внутри, неожиданно пробудившись, оказалось востребованным в боевой обстановке. Он стал жесток, осторожен, беспощаден; желание выжить в бою заслонило собой жалость, сентиментальность и человеколюбие. Именно эти животные качества, данные человеку от рождения природой и тщательно маскируемые в обыденной жизни, – эти черты, как понял Егор, помогают выжить на войне.

Потому-то, вопреки смертоносному движению военного хаоса, Егор один из немногих продолжал оставаться в строю. Только ему, сержанту Озеркову, комбат доверял проведение сложной разведки, отправлял на ликвидацию «гнезда», а порой – и на опасный захват «языка». Вот где пригодились привитые в «учебке» навыки рукопашного боя: раз-два-три – и страшный в своей жестокости «дух» замирает, трусливо моргая глазами в ожидании последнего для него в этой жизни удара. «Аха, струхнул – значит, хороший будет «язык». Жить захочет – всё расскажет…»

Снайпером он стал случайно. Когда во второй раз отбивали здание вокзала, был наповал убит Толик Данжиев. Забайкальский бурят, «на гражданке», рассказывали, он без промаха бил соболя в глаз, не говоря уж о белке. На войне эти качества меткого стрелка пригодились как нигде. Но слишком высокий урон, нанесенный снайпером противнику, заставил «духов» вплотную заняться его поиском. Данжиев не ожидал, что боевики так озабочены его присутствием, поэтому, когда началась «охота», без труда вычислив двух снайперов, снял обоих, совсем не предполагая, что сам уже на мушке у третьего…

Его осиротевшую снайперку, которую мёртвый Толик, как невесту, продолжал прижимать к груди скрюченными пальцами, доверили Озеркову. В роте «драгуновка» была единственной.

В последнее время в Егоркином сердце надёжно поселилась месть. Он мстил за погибших друзей, за русые головы, одиноко лежавшие на битом асфальте, за убитых накануне ротного и комбата. Да, он изменился, но оставаться прежним не было никакой возможности. Он «снял» убийцу Толика уже через день. Но за этот несчастный день снайперша успела дел наворотить – будь здоров. Зато и сама наследила, торопясь, видимо, нахапать «зелени» на всю оставшуюся жизнь. Только зря старалась: погнавшись за лёгкой кровавой наживой, увлеклась и подставилась…

Сержант Озерков зарубок на прикладе винтовки не делал, потому как они, зарубки эти, навсегда оставались в нём, окончательно изматывая зачерствевшее, словно примороженное первым инеем, сердце. Но Егор верил – дай срок, и он отойдёт. А вот с сердечными зарубками сложнее: не привык вятский парнишка людей убивать, пусть и лютых врагов. А если и убивал, то не для зарубок: так требовали военные будни.

Война для Егора закончилась так же внезапно, как и началась. Они выбили «духов» из привокзальной диспетчерской, а когда туда прибыл слегка разомлевший и радостно-возбуждённый новый комбат, Егоркино сердце вновь сжала тоска: краем глаза парень заметил знакомый оптический блик в доме напротив. Инстинктивно подавшись вперед, он навалился на удивлённого комбата, и лишь потом всё его тело пронзил страшный по силе удар. Боли он не почувствовал.

…Едва отошли запоздалые майские заморозки, и оттаявшую землю забеленило прозрачными лепестками отцветшей душистой черёмухи, случилось невероятное: Наташка влюбилась. Неожиданно, самозабвенно и, что называется, вразнос.

Насколько она знала, ничего подобного у её подружек и близко не было. Да, влюблялись; да, крутили романы, дружили, целовались, порой доводя свои отношения чуть ли не до свадебного «горько!». Потом вдруг всё рушилось, и выяснялось, что бессонные ночи и страдания были всего лишь «глупым увлечением»; а тот, которого ещё совсем недавно называли умным и «не похожим на прочих», на самом деле оказывался не более чем тупицей и губошлёпом, каких ещё поискать!

У Наташки тоже был парень – Егор, с которым дружили со школы. Поначалу он просто доносил до дома её портфель; по дороге обычно долго болтали о том о сём – в общем, ни о чём. Любила ли она его? Вряд ли. Гораздо интересней был одноклассник Вовка Синицын – вихрастый мальчишка с глазами «в пол-лица», который не мог не нравиться. А если уж Вовка заговаривал, то не наслушаешься; любил, кстати, стихи поэтов Серебряного века, которые читал почти как Бродский – неспешно, нараспев, так и выбивая девичью слезу. Всем был хорош Вовка, но только с девчонками особо не водился, считая всю женскую половину этаким приложением к мужской. А потому большую часть времени проводил в библиотеке или в шахматном кружке.

– Не дозрел ещё наш Вовчик до серьёзного романа, – прыскали девчонки вслед Вовке, который, проходя мимо них с задумчивым лицом, как всегда, обдумывал очередной шахматный гамбит.

Егор, в отличие от болтливой Наташки, много не говорил. Он вообще больше молчал, хотя подружку свою понимал с полуслова: и когда приходилось ждать её после уроков, и на какой фильм следует брать билеты, и как лучше провести выходные. Постепенно рядом с ним Наташа стала чувствовать себя словно за каменной стеной. Озерков всегда был под рукой – как в школе, так и в свободное от занятий время. Егор, к слову, неплохо учился и даже помогал Наташе с домашними заданиями по алгебре и геометрии, с которыми у девушки были нелады.

И всё же любила ли она своего Егорку? Скорее, убеждала внутренне себя, привыкла. Как привыкают к повседневности или… к собственному отражению в зеркале.

И вот Егора забрали в армию. В отличие от большинства ребят, призванных вместе с ним и отметивших «провожанки» широко и лихо, он отнёсся к этому событию на удивление спокойно:

– Что за праздник такой? Обычное дело – отслужить и с честью вернуться…

В те дни Наташа с Егором были неразлучны; взявшись за руки, они подолгу гуляли, смеялись, да и, вообще, радовались жизни. Возвращались домой далеко за полночь, когда всё живое вокруг замирало. Лишь где-нибудь в прибрежном кустарнике у Вятки никак не мог угомониться местный виртуоз – соловей, бравший за душу заливистой трелью. Замолчит вроде, этак съёжится у воды, высматривая на ветках серую подружку, и вдруг, встрепенувшись, вновь засвистит-защёлкает, готовый тут же умереть в певческом экстазе.

Егор любил соловьёв. Ещё будучи мальчишкой, когда с ребятами ставил силки на всякую перелётную мелюзгу, соловьёв он жалел. А потому, передержав в руках почти всех пичуг – от синиц и снегирей до ястреба-кобчика, – не держал в руках лишь самой мелкой, серой птахи – соловья, к которому питал самую настоящую слабость. И даже не слабость, а искреннее удивление: как такая кроха, пожимал плечами Егор, способна издавать поистине божественные мелодии? Истинное чудо, подлинная загадка и подарок природы. А «подарок» обижать нельзя, считал мальчишка, разве что… слушать и восторгаться.

Именно под соловьиную трель Егор однажды, набравшись храбрости, признался Наташе в любви.

– А ты? – поинтересовался он у подруги. – Ты любишь меня?

– Да, люблю, – кивнула Наташка и жадно прильнула к его сухим губам.

Егорка ликовал! Ему было так легко и радостно, будто он вновь очутился в детстве, когда под Новый год мама доставала из русской печи праздничного ароматного гуся с хрустящей корочкой. В такие дни, сияя от счастья, Егор мечтал лишь об одном – чтобы эти радостные мгновения длились как можно дольше и, достигнув своего пика, не заканчивались никогда. Вот и в случае с девушкой, которой объяснился в любви, парень, убедившись в обоюдности своего чувства, наконец понял, что по-настоящему счастлив. И лишь где-то на донышке сознания он жадно ждал от судьбы нечто большего – того самого дня, когда Наташа станет окончательно его. И это непременно будет, ничуть не сомневался он: вот вернусь из армии – и…

– Когда приду, поженимся? – спросил как-то Егор девушку незадолго до отправки.

– Ишь, какой прыткий! Время покажет, – загадочно кивнула подруга. – Ты только вернись…

– Я обязательно вернусь, а вот ты дождись. Измену не…

– Опять заладил своё: «измену не прощу!», – перебила Егора Наташа. – Я разве подала повод, чтобы мне сто раз на день талдычить одно и то же?!

– Да нет, конечно. Просто я… слишком ревнивый. От отца это у меня, по наследству, так сказать.

– «По наследству», – передразнила его Наташа. – Ещё раз такое услышу, обижусь надолго и всерьёз, ясно?

– Ясно. Значит, будешь ждать?

– Буду, – ответила девушка. – Только возвращайся поскорее…

– Вернусь. А ты – пиши, ладно?..

– Ладно, ладно, – чмокнула его в нос Наташа.

Накануне расставания Егор был немногословен; больше болтала она – так, обо всём и ни о чём, лишь бы отвлечь друга от грустных мыслей. А Егор и в самом деле загрустил, словно предчувствуя, что слишком долгой окажется их разлука.

В день отправки, когда их выстроили на перроне, и уши резанули, помимо звуков «Прощания славянки», женские причитания, Егор, напрягшись всем телом, словно застыл. На миг вдруг показалось, что его оплакивают; потом, справившись с чувствами, закрутил головой, высматривая среди толпы родные силуэты матери и отца. Мама стояла с полными слёз глазами, но молодцом, держалась; отец был серьёзен. И в его грустных глазах сын прочёл строгое назидание: «Держись, сынок, не подведи фамилию. На таких, как Озерковы, вся Россия держится…»

Егор молча кивнул обоим, после чего заприметил на батиной щеке скупую слезу.

– Пиши, сынок! – крикнула мама, едва поезд тронулся. – Береги себя…

Он долго махал старенькой кепкой, пока старший вагона, молоденький лейтенант, не приказал всем покинуть тамбур и войти в глубь вагона. Занятые своими мыслями, ребята не сопротивлялись, один за другим исчезая в душном нутре плацкартного вагона.

Чем дальше поезд увозил от станции, тем сильнее стучало сердце. Егор выскользнул в противоположный тамбур, который, к счастью, оказался пуст (каждый, рассаживаясь, был занят тем, что занимал места для себя и товарища). «Отлично, никого, – радостно подумал Егор. – Теперь бы она не подвела…»

Наташка не подвела. Накануне они договорились, что ей ни к чему идти на вокзал. Она будет ждать состав на береговом откосе – там, недалеко от песчаной косы, где в последнее время длинными вечерами они любили гулять и слушать соловьёв. Наташка обещала ждать, и как только появится поезд, будет махать тем голубым, в цветочек, платком, что подарил ей Егор за два дня до этого.

Нет, Наташа не подвела. Именно там, у косогора, его зоркий взгляд выхватил в нежной майской зелени мелькавшее голубое пятнышко. Лица девушки он не видел, слишком далеко мелькал ситец. Но всё же хорошо расслышал вынырнувший откуда-то издалека любимый голос:

– Возвращайся скорее! Я буду ждать тебя, Егорка-а-а-а…

Он сильнее рванул дверную ручку, попытавшись распахнуть дверь. Тщетно. Тамбурная тяжёлая дверь была намертво закрыта. Егору ничего не оставалось, как начать яростно махать руками, стараясь привлечь девичье внимание. И ему на миг показалось, что дорогое пятнышко вдали затрепыхалось сильнее.

В груди тоскливо задавило, глаза стали липкими. Но, не поддавшись предательской слабости, он тряхнул головой и упрямо прошептал:

– Я вернусь, Наташ, обязательно вернусь…

Их переписка длилась больше года. Но на восемь последних писем девушки не пришло ни одного ответа. И хотя Наташа знала, что её парня не так давно перебросили служить куда-то на Северный Кавказ, неотвеченные письма вызывали неподдельную тревогу и даже обиду.

Конечно, можно было справиться у родителей Егора – уж они-то наверняка знали, где он и что с ним. Но её отношения с матерью парня не сложились с самого начала. Марья Николаевна почему-то считала, что девушка сына «ещё та стрекоза» и «совсем не пара» Егорушке, у которого за плечами был лесотехнический техникум. Да и вообще, учиться надо, поучала она сына, а не «по девкам бегать».

Если б всё по уму, то следовало, наплевав на предрассудки и обидную «стрекозу», пойти к родителям Егора и обо всём их расспросить (ведь ноги не раз приносили её прямо к Егоркиному дому). Однако что-то отпугивало – то ли внутренний страх и неуверенность, то ли что-то ещё… Ну вот, спросят, а тебе-то что, кокетка, нужно? Какое дело до Егора? Да мы с ним, Марья Николаевна, дружим. Ага, дружите! Да у тебя, стрекоза, только одно на уме – разные завлекалочки! А Егорке, небось, ох как тяжело там, в армии-то, не до танцев-обжиманцев. Отслужит – дальше пойдёт учиться, уже решено, в сельхозакадемию, на ветеринарного врача…

И как только Наташа представляла себе подобную сцену, так, раскрасневшись, тут же уходила куда подальше.

А тут ещё подружка Катюха подлила масла в огонь:

– Не пишет совсем? У них это бывает, первый знак, так сказать…

– Какой знак? – насторожилась Наташа.

– Ну, тот и знак, что… финита ля комедия. Сперва на письма не отвечает, потом и вовсе знать не желает. Вернётся, на тебя и вовсе смотреть не станет. Говорю же, первый знак. Он ведь тебе не муж, не суженый какой…

Весь город знал, как жестоко обошёлся с Катькой её бывший парень Мишка Кузнецов. До армии они дружили несколько лет, дело уже к свадьбе шло. Но Мишку призвали одним из первых, и о свадьбе оставалось только мечтать. Катька тогда по нему все слёзы выплакала, писала чуть ли не по два письма на день. Она – ему, он – ей. В отпуск, правда, не приезжал; «из-за злого командира», говорила всем озадаченная девчонка. И продолжала отчаянно писать.

Где-то через полтора года Мишкины письма постепенно сошли на нет. А по весне и сам приехал. В военной форме, возмужавший и, как потом рассказывали девки, «весь в медалях, значках и при акселях». Но не «медальки» разбили Катькину жизнь, а другая, которую парень привёз с собой из далёкого Челябинска. Люблю, сказал тогда матери (отца у Мишки не было), буду жениться…

Через месяц сыграли свадьбу. Стоит ли говорить, что бедная Катюха готова была в омут головой? В общем, досталось ей тогда здорово, даже лечилась то ли с неврозом, то ли с другой какой нервной хворью. С ней, любовью-то, нужно осторожно, позже не раз гова́ривала подругам Катька, потому как любовь зла: мягко стелет, а затем так ударит, что не каждый и очухается…

И всё же она «очухалась», стала встречаться с другим парнем (неким Саней, бывшим Мишкиным дружком) и, казалось, совсем забыла о былых отношениях с Мишкой. Но так лишь казалось. Катя ничего не забыла (а разве забудешь?) и, проходя мимо дома бывшего возлюбленного, хотя и ускоряла шаги, но от заветных окон взгляд отвести не могла. Больно это, когда предают…

А теперь влюбилась и Наташа. Внезапно, со страданиями и слезами…

Произошло это на свадьбе всё той же Кати. Торжество проходило в престижном ресторане «Космос», где четверть века назад гуляли Катины отец с матерью. Оглянуться не успели, как их дочурка стала невестой. Народу собралось прилично, а по местным меркам даже много – человек с полсотни; одних только тёток, дядек, свояков да золовок насобиралось десятка два. Но для прижимистых родителей невесты (не зря же прозвали «куркулями») гораздо важнее были не родственнички, а именно гости – зажиточные парочки, которые «не с деньгами, так с положением», как гордо шептала всем мать новобрачной.

Наташа оказалась на свадьбе почти случайно. Во-первых, из бывших подруг Катя принципиально никого не пригласила (мало ли, наболтают чего лишнего про загубленную прежним ухажёром безответную любовь); а во-вторых, из этих самых подруг у неё и осталась-то всего одна – Наташа. Ну хоть одна подруга, согласитесь, должна присутствовать на таком мероприятии?

Свадьба завсегда дело тонкое и, если честно, непредвиденное. Как та драка: известно начало, а вот чем закончится, не скажет самая завзятая сваха – то ли плясками и разудалыми песнями-частушками, то ли яростным мордобоем. На то и свадьба, чтобы люди потом дольше вспоминали. Тем не менее праздник, как отметила Наташа, удался; по крайней мере, изрядно буйных не было. Но именно такая «чинность и мирность» ей и показалась несколько скучноватой. Тем более что кругом веселились одни женатые – как в той песне: «все подружки по парам в тишине разбрелися…» В общем, все пребывали, что называется, «при своих». Отсюда и скука. Какое веселье гулять с женатыми?

Хотя одна пара обратила-таки цепкое девичье внимание. Это были молодые муж с женой, сидевшие особняком, недалеко от неё. Оба красивые и шикарно одетые: у мужчины костюм явно «от кутюр», в ушах женщины сверкали крупные бриллианты. Однако эти двое не выглядели радостными и счастливыми. Оба молчали, тупо ковыряясь в своих тарелках, не в силах повернуть в сторону другого голову. Удивительно, они сидели рядом, но даже издали было заметно, что находились в это время будто по разные стороны зала. Достаточно было простого взгляда, чтобы понять: это чужие друг другу люди. Когда веселилась дамочка, мужчина задумчиво смотрел в тарелку; если вдруг на его лице появлялось нечто вроде улыбки, «половинка», сидевшая рядом, выглядела непроницаемым соляным столпом. Сказать, что этим двоим здесь было скучно или неуютно, значит, было бы просто промолчать. Скорее – невмоготу сидеть рядом, разговаривать и даже смотреть туда, где взгляд одного из них мог пересечься с ненавистными глазами другого.

– Кто такие? – спросила (скорее из любопытства) Наташа у сидевшего рядом одного из родственников невесты. – Какая-то странная парочка…

– Согласен, странная, – кивнул тот. – Сколь их помню, как кошка с собакой. Привёз кралю откуда-то с Прибалтики. Я б с такой женой и дня не прожил – ведьма, а не баба! Не поверишь, всё денег не хватает, хотя живёт как сыр в масле: и машина, и дача, и, как говорится, полны закрома́. А ей всё мало. Зато вот ребёнка завести никак не могут. От её злости, видать, ничего не получается. А Валерка-то парень ничего, нашенский; мне по жене каким-то двоюродным племяшом, что ли, приходится. В своё время работал на местном заводе, а потом из начальников отдела подался в коммерсанты. И ведь опять из-за жены – денег подавай! Сейчас и деньги есть, а счастья – никакого. Вишь, жёнка-то – что собака цепная. Подойди-ка к ней – так облает, мало не покажется. Не-е, я б такую давно взашей прогнал…

Интересно, что, в отличие от большинства гостей, даривших молодожёнам тостеры-ростеры, мясорубки-соковыжималки и прочую дешёвую электротехнику, когда очередь дошла до странной парочки, каждый из них долго не разглагольствовал. Сначала пару слов сказала она, потом – глава семьи, который после остроумного спича о зловредной тёще и такой же свекрови, вызвавшего всеобщий хохот, достал из внутреннего кармана пухлый конверт и вручил жениху. (Когда Наталья встретилась взглядом с невестой, Катя ей незаметно подмигнула: вот с такими, мол, и нужно знаться!)

Ближе к окончанию веселья этот самый Валерий пригласил Наталью на танец. Произошло это опять же случайно. Как она заметила краешком глаза, между супругами случилась почти незаметная для посторонних перепалка. Мужчина, не проронивший, кстати, ни слова, тяжёлым взглядом буравил недовольное лицо своей спутницы, которая ему что-то зло выговаривала. Поняв, что гневная тирада супруги начинает привлекать любопытные взоры окружающих, мужчина встал и, быстро скользнув взглядом вокруг себя, решительной поступью направился в сторону Натальи.

– Разрешите на танец? – обратился он к удивлённой девушке.

Не привыкшая жеманиться, та встала и, галантно присев, положила свою ладонь в его. А потом… вошла в новую жизнь, о начале которой ещё минуту назад не догадывались ни он, ни она.

От незнакомца пахло хорошим парфюмом (кажется, «Oui» [1], отметила она про себя), дорогими сигаретами и чем-то едва уловимым – скорее, тем самым, что и должно исходить от ухоженного и холёного мужчины. Хотя, одёрнула она себя, её мало волнует этот избалованный жизнью мужик. Скорее любопытно: как и почему дошёл «до жизни такой»? Может, и не стоит юлить, а вот так, со свойственной ей напористостью, сейчас взять да спросить? Девушка уже открыла было рот, но кавалер оказался проворнее её:

– Как звать-величать? – спросил он.

– А вас?

– Вот так, да? Хорошо, меня зовут Валерий. Бывший заводской работяга, нынешний коммерсант…

– Бывшая ученица соседней школы, абитуриентка-неудачница и секретарь в местной администрации Наталья…

– Очень приятно, Наталья, – улыбнулся её новый знакомый. – А каково, интересно, Наташа, ваше, так сказать, жизненное кредо?

– Смысл жизни, что ли? – быстро среагировала девушка.

– Именно так, – утвердительно кивнул Валерий. – Вообще, мне начинает нравиться, что вы всё схватываете на лету. Итак, ваше жизненное кредо?

– Если честно, вопрос совсем не праздный, а очень даже серьёзный. Тем не менее я готова на него ответить. Правда, не сейчас… вальс заканчивается.

Музыка оборвалась, все потянулись к столикам.

– Надеюсь, мы продолжим беседу? – негромко спросил Валерий, когда они очутились у столика Натальи. Та лишь пожала плечами.

Они станцевали вместе ещё пару раз. И за эти несколько минут Наташа так расположилась к своему новому знакомому, что выложила ему почти всё. Рассказала, например, о своём «жизненном кредо» – стать хорошей женой, не забыв добавить, что для этого ещё нужно найти хорошего мужа. И чтобы они с мужем друг в друге души не чаяли, пройдя по жизни крепко держась за руки. А если бы ещё родить двух детей (обязательно девочку и мальчика!), то жизнь, наверное, удалась бы на все сто. И они, дети, обязательно будут, совсем уж разоткровенничалась Наташка, если они с будущим супругом станут одним целым, этаким единым организмом…

– Чтобы заиметь мужа, для начала нужно обзавестись хотя бы женихом, – засмеялся Валерий.

– А у меня уже есть, – выпалила Наташа. – Правда, пока ещё не жених, но хороший парень, с которым мы уже несколько лет…

– Ты его любишь? – вдруг перейдя на «ты», серьёзно посмотрел на девушку мужчина.

Его умные серые глаза, не мигая, глядели в девичьи зрачки; эти глаза будто гипнотизировали Наталью.

– Да, люблю, – медленно ответила та, вдруг зардевшись. – Только… только что-то давно от него нет писем из армии.

Внезапно Наталье стало так тоскливо и одиноко, что она поймала себя на мысли, ещё немного и по-настоящему расплачется. Да и вообще, вдруг нахмурившись, подумала девушка, с какой это стати я должна выворачивать душу перед первым встречным-поперечным? Кто он такой, этот щёголь, в конце-то концов?! Что ему до моей жизни?!

– Я хочу на место, за свой столик, – вдруг подняла она на Валерия покрасневшие глаза.

– Что? – не понял тот.

– Хочу за столик, – как отрезала Наташа и первой направилась к столу.

Сбитый с толку кавалер медленно шёл сзади; потом, усадив Наталью, он вернулся к себе. Едва Валерий присел, как его благоверная, гневно сверкнув глазами, резко встала и, коротко бросив какую-то фразу в сторону ничего не понимающего мужа, быстро направилась к выходу. Валерий не двинулся с места и вновь принял свою излюбленную (по крайней мере, в этот вечер) позу, тупо уставившись в тарелку. Никто и не заметил внезапной ссоры за соседним столиком – разве что Наталья. Праздник продолжался; веселье шло своим чередом…

Поздним вечером Валерий проводил Наталью до её дома. Уж как-то так получилось. Когда все «разбежались по парам», мужчина предложил проводить девушку до дома. Та согласилась.

«Почему бы и нет? – мелькнуло в голове. – Не замужняя, молодая, красивая. Егор мне только парень, которого я то ли люблю, то ли… А любила ли вообще? Так что ничего зазорного в том, что меня проводит другой мужчина, думаю, не будет…»

Пока шли, она молчала, дав возможность выговориться своему попутчику. К чести последнего, тот ни словом не обмолвился о жене и ссоре, произошедшей между супругами. Разговаривали, по сути, ни о чём, не касаясь личностей.

– Так, говоришь, хотела бы стать хорошей женой? – спросил на прощание Валерий.

– Ага, женой, – просто ответила Наташа. – И чтоб двое детей…

– А моей женой смогла бы стать? – вновь серьёзным взглядом впился он в Наташины глаза. – Хорошей женой?

– Не поздновато? У тебя же есть жена, – теперь уже она, перейдя на «ты», осадила холодком дерзкого знакомого.

– Ошибся, Наташа. Бывает. Сильно ошибся…

Потом, подавшись вперёд, Валерий крепко обнял Наталью и ошеломил долгим поцелуем в губы.

Губы были жаркие и с горьковатым привкусом. ««Мальборо», – мелькнуло в голове. – Какая я дура-а-а…»

…Он очнулся лишь на десятые сутки. Врачи только пожимали плечами, не понимая, как вообще выжил этот солдатик. Пуля снайперши, раздробив рёбра и изувечив левое лёгкое, задела сердечную сорочку и ушла навылет через спину, проскользнув в межреберье. Обычно от такого умирают в первые минуты, прямо на месте – от болевого шока и обильного кровотечения. Выживают единицы – те, кому повезёт с быстрой эвакуацией.

Егору с эвакуацией повезло. Не повезло в другом: где-то на полпути к медицинскому батальону колонна из двух санитарных «таблеток» наткнулась на фугас. Рвануло так, что первую машину разорвало в клочья, а во второй, где и находился раненый Озерков, в живых остался только он – уже почти истекший кровью и еле дышавший. Подбежавшие солдаты в суете из документов взяли те, что валялись поблизости и чудом не сгорели. В результате Егор оказался, по сути, безо всего.

Нет, в полевой, а потом и в окружной госпиталь в Ростове его доставили с документами. Другое дело, что военный билет, медицинская книжка и все прочие справки были не его. Так десантник старший сержант Озерков стал сержантом-танкистом Назаровым, которому на самом деле не суждено было оказаться на операционном столе.

Пока медики боролись со смертью, тяжёлая машина неповоротливой военно-бюрократической канцелярии занималась поиском пропавших. Безымянных мальчишеских тел, разбросанных по всему Кавказу в виде оторванных рук-ног-голов, либо просто неопознанных, в одном только морге Ростовского госпиталя скопилось столько, что пришлось заказывать огромные рефрижераторы. И это лишь доставленная туда «вершинка айсберга», показывавшая официальные потери. Сколько оказалось ребят в плену или затерянных по ошибке, не знал, пожалуй, никто.

На какое-то время Егора потеряли. И по месту службы, и дома – везде. Так продолжалось бы и дальше, если бы месяца через три он не начал… разыскивать себя сам, постепенно возвращая к жизни старшего сержанта Озеркова Егора Михайловича, русского, уроженца города Вятска Кировской области. Сначала с трудом, потом всё увереннее он стал самостоятельно писать письма – домой, любимой девушке, друзьям и сослуживцам.

Первое письмо из госпиталя родители потерянного солдата получили где-то в конце весны, когда уже отчаялись увидеть сына живым. Начиная с января, Михаил Иванович и Марья Николаевна Озерковы жили, что называется, как на вулкане. В последнем письме, отправленном ещё зимой, их сын писал, что его перебросили на Северный Кавказ, в район Грозного. И больше о нём не было ни слуху ни духу.

А что там происходило в те дни, было понятно уже по одним телевизионным сводкам: война! Кровавая, безжалостная, на уничтожение – какой и бывает настоящая война, разменной монетой в которой становятся сотни и тысячи мальчишеских жизней. В Грозном творилось что-то несусветное. На фоне горящих домов, взрывов и выстрелов метались солдатские тени. Танкисты сгорали заживо в стальных машинах; пехота выбивалась засевшими в развалинах снайперами; десантура гибла при очередном прорыве, выручая и тех, и других, оказавшихся в смертельном мешке. Самые ожесточённые бои развернулись в районе грозненского железнодорожного вокзала. И вот где-то в этом кровавом месиве воевал их Егор.

Когда однажды по телевизору передавали репортаж из горящего Грозного, мать и отец, словно по команде, прильнули к экрану: в глубине кадра, сбоку от дававшего интервью офицера, на них вдруг глянуло лицо сына. Утомлённый и чумазый, он был всё-таки жив! Но в душу родителям запали Егоркины глаза: взгляд их сына, всегда такой весёлый и жизнерадостный, теперь был до неузнаваемости серьёзным. Таким становится взгляд человека, находящегося в смертельной опасности. И тот факт, что этот солдатик с винтовкой, находившийся на переднем крае, их Егорка, лишил отца с матерью сна.

Через день после увиденного у Марьи Николаевны случился гипертонический криз. Да и Михаил Иванович чувствовал себя не лучше. Другое дело, что он не мог себе позволить свалиться в постель – кто же тогда присмотрит за женой?

А потом сын пропал. Не обрадовали и в районном военкомате, сообщив, что Егор Озерков «без вести пропал где-то в Грозном». После этого родители солдата совсем сникли. Хотя военком, старый афганец майор Габидуллин, как мог старался поддержать павших духом Озерковых.

– Надежда умирает последней, – сказал он, пожимая руку Озеркову-старшему. – Мы его будем искать. Уже сегодня отправил письмо в областной военкомат, находимся в тесной связи с комитетом солдатских матерей. Подключим все связи, выйдем на любые инстанции, но парня найдём. Сколь помню, наши, вятские, всегда находились. Будем надеяться, обойдётся…

Обошлось. Лёгкой оказалась рука у военкома. Можно только догадываться, сколько слёз было пролито над тем сыновьим письмом, полученным дома родителями. Хотя Егор был предельно краток: жив, выздоравливаю после ранения, обещают выписать. И просил сильно не волноваться, всё позади, скоро приедет домой.

Отец с матерью быстро оформили отпуска и уже через неделю были в Москве, в Главном военном госпитале; чуть меньше суток езды – и уже в столице. Людская сутолока, теснота, метро, трамваи, троллейбусы, автомобильные «пробки»… «Как люди живут?! Впору помешаться! – дивились Озерковы. – Нет, у нас всяко лучше – тихо, всё ладком, упорядоченно, в общем – чин чином…»

В госпитальной проходной на них уже были выписаны пропуска. Вот и хирургический корпус, нужный этаж, палата…

– Сыно-о-ок!!!

Слёзы бисеринками заскользили по материнским щекам. Отец крепился, но и он чувствовал, что долго не продержится. А потому, взяв, что называется, быка за рога, подошёл ближе к закутанному в бинты сыну и нарочито твёрдо произнёс:

– Здравствуй, Егорка… Ну, ты молодца, сынок…

– Папка, – первое, что прошептал при виде отца Егор. – Да ты у меня, оказывается, совсем белый…

Егор вернулся домой в конце лета – в те самые тёплые денёчки, когда лето, перемахнув Ильин день, постепенно, по чуть-чуть, отдаёт пальму первенства сонной, златокудрой осени.

Всю дорогу он мучился одной и той же мыслью о Наташе, хотя, трясясь в поезде, думать о плохом не хотелось. Вспоминал армейские будни, своих товарищей, погибшего комбата. Как-то там его ребята? Была б его воля, прямо сейчас, на очередной станции, пересел бы в вагон, идущий в обратном направлении, и помчался к ним…

Ещё год назад всё было не так: тихо и спокойно. Главное – стабильно. И вдруг – на́ тебе, война! А с другой стороны, размышлял он, кавказская война какая-то круглобокая: она есть – и вроде как её нет. Сколько людей ехали с ним в этом вагоне, и хоть бы кто слово о Чечне – всё больше о ценах, инфляции, дороговизне и собственной работе. Как будто нет никакой войны, сотен мальчишеских трупов и угрозы скатывания в широкомасштабную бойню. Какой-то закамуфлированной получается война. А вот для Егора она останется глубокой зарубкой – этаким шрамом на всю оставшуюся жизнь. На теле и в душе. А также в сердцах его отца с матерью.

Чем ближе сибирский поезд, натуженно гудя, подъезжал к Вятску, тем сильнее стучало в израненной груди: наружу выползали думы о Наташе, которая, как он помнил, когда-то обещала ждать. Родители в своих письмах о ней ничего не рассказывали, ссылаясь на то, что у них и раньше с девушкой не было хороших отношений. Работает сейчас в городской администрации, писали они, учится где-то заочно. И хоть бы раз к ним зашла, сетовала мать.

Но то родители. Зато дружок школьный, Сергуня, оказался более откровенен. В своих письмах другу он всегда рассказывал ему о всех домашних новостях. Написал, к примеру, что Жэка Городилов из параллельного класса, который, как и Егор, пошёл служить в ВДВ, погиб в чеченском Гудермесе; Танька Сергеева вышла замуж и, к удивлению мужа-выпивохи, родила ему двойню; Шурик, самый мелкий пацан из класса, дабы ускользнуть от армии, уехал в Америку да так там и остался. Скорее всего, писал Сергуня, Шурик подвизается среди нелегалов, дурачок.

Написал и о Наташе. Осторожненько так, но вполне доходчиво. Легкомысленной, мол, оказалась Наташка и, позарившись на красивую и «упакованную» жизнь, закрутила роман с каким-то «новым русским», разбив у того семью и, надо думать, Егоркино сердце. Да ну их, Егор, этих девок, утешал Сергуня. Ты, главное, писал он, возвращайся живым-здоровым, а уж всяких надек и танек на наш век хватит. В одном ошибался Сергуня: в «надьках» и «таньках», которых якобы на их век хватит, Егор не нуждался. Ему достаточно было бы одной-единственной – Наташи.

Потому-то всё чаще и чаще Егор чувствовал нечто вроде страха, почти панического ужаса от той правды, которую ему предстояло узнать. И, надо думать, правда эта, которой паренёк страшился сейчас больше всего на свете, будет не из лёгких. Главное, убеждал себя он, следует приготовиться к самому худшему, неотвратимому, чтобы, приняв удар по-мужски, не раскиснуть и не поддаться излишним сантиментам. Но для начала нужно было увидеть Наташу, заглянуть ей в глаза. Может статься, и говорить-то не придётся – глаза сами всё расскажут…

За те долгие месяцы, проведённые Егором вдали от родного дома, в Вятске многое изменилось. Изменился не столько сам город, сколько люди. До чеченской войны, из пекла которой старший сержант Озерков вышел едва живой, здесь, казалось, никому не было дела. Разве что солдатским матерям, отправлявшим сыновей на форменную бойню. Мысли остальных были заняты совсем другим: «баксы», «деревянные», проценты, строительство дач, покупка иномарок, пригоняемых откуда-то «из-за бугра». Страна активно торговала – покупала, продавала и меняла. Отцы-демократы, ловко обмишуривая собственный народ, ратовали за пресловутую приватизацию, хотя уже всё давно было «прихватизировано».

Егор только диву давался разительным переменам в обществе. Дивиться же было чему. Так, после «прихватизации» (народное словцо!) трёх городских детсадиков (в один из которых, кстати, когда-то водили и его) в их стенах выросли коммерческие банки – один самостоятельный и два, что покрупнее, филиалы областных монстров. Гуляя по улицам родного города, он их тоже не узнавал. Вот здесь, на улице Луговой, когда-то были детские ясли, теперь – частный магазинчик; на углу Ленина и Урицкого, где находилась лыжная база для подростков, появилась кооперативная лавка; на месте хоккейной коробки – два торговых ларька; баскетбольная площадка разбита в хлам…

С улиц исчез детский смех; пацаны, с остервенением жуя заграничную жвачку, совсем забросили футбол; куда-то исчезли молодые мамаши с детскими колясками. Некогда, видать, стало рожать, играть, веселиться, да и просто жить. Деньги, деньги, деньги… Все кинулись хорошо жить.

Родной Вятск превратился в одну торговую палатку. Всюду сновала спекулянтская сволочь, называвшая себя важно «коммерсантами»; всякого рода лотошники и менялы с потными руками и скользкими глазами занимались открытым грабежом. Железнодорожный вокзал и речную пристань оккупировали так называемые «челноки» – невесть откуда появившиеся деляги, завалившие всё и вся дешёвым турецко-китайским контрафактным ширпотребом.

Деньги, деньги, деньги… Казалось, все сошли с ума и от одного только звука «бакс» чуть ли не теряли человеческое обличье. «Обогащайтесь!» – кричал, будто одурев, телевизор, рассказывавший о том, как чиновники разбазаривают захлёбывающуюся кровью страну направо и налево.

Пока государственная верхушка обогащалась, «прихватизируя» самые лакомые куски от когда-то жирного пирога под названием «Советский Союз», за кусочки поменьше шла отчаянная драка на всей территории бывшей социалистической Империи. Страх и насилие стали нормой жизни «обретшего свободу» народа. Бойня развернулась не только на Кавказе: страну захлестнул бандитизм.

Егор с болью смотрел на любимый Вятск. Единственный в городе завод, и тот приказал долго жить: признаки жизни подавали лишь несколько когда-то мощных цехов. Дикий капитализм изменил приветливых когда-то земляков, превратив их в замкнутых и отчаявшихся людей, этаких себе на уме индивидуумов. Сильнодействующий яд купи-продайства, казалось, сковывал волю и мысли, подчиняя навязанному из-за океана правилу капиталистического бытия.

Сильно изменились и многие из Егоркиных знакомых; а кое-кого из одноклассников он вообще едва узнавал. Нет, они были всё те же – красивые, цветущие, энергичные. Изменились лица этих ещё вчера таких открытых и добрых ребят, которым, бывало, только свистни, и они за тебя свернули бы горы (как-никак – одноклассники!). Теперь же эти лица вдруг потеряли душевную теплоту и искренность, и сквозь маски высокомерного равнодушия, слегка прикрытого дежурными улыбками, выдавался неприкрытый цинизм вперемежку с огромным, поистине необузданным желанием разбогатеть. Самое страшное, что в глазах когда-то хороших людей появилось даже нечто пострашнее простого желания разбогатеть – в них навсегда поселилась ненасытная алчность.

«Обогащайтесь!» – вновь и вновь неслось из телевизора. И люди бросились обогащаться. В этой битве за «светлое и богатое будущее» их не смущали ни страдания окружающих, на слёзы, ни кровь. В стране громыхнула Великая Криминальная война…

Нужно было продолжать жить. Ему необходим был, как он сам называл, «реабилитационный период» – время для того, чтобы прийти в себя духовно и физически. А ещё… всё расставить по полочкам в личной жизни. Последнее пугало больше всего. О чём говорить?! Ведь, если верить товарищу, его девушка уже давно нашла того, с которым пытается устроить свою личную жизнь – жизнь без него. И это особенно удручало.

«Как она могла так быстро всё позабыть? – мучился вчерашний солдат. – Ведь я же помню всё до мельчайших подробностей – и поцелуи, и её глаза, и пышные волосы… И даже соловьёв… А что запомнила она? Неужели отныне я для Наташки пустое место? Впору сойти с ума…»

Но для начала необходимо было обрести прежнюю форму и былую физическую силу, которую за время «болтания по госпиталям» совсем растерял. Так не пойдёт, брат, корил себя Егор.

Несмотря на то что местный завод практически прикрыли, заводской спортзал продолжал функционировать исправно, держась на плаву за счёт сдаваемых в аренду помещений. Присмотрев подходящий зал, он познакомился там с ребятами (хотя особенно знакомиться ни с кем не пришлось – в маленьком городке шапочно знаешь почти каждого), и в разговоре с одним из руководителей выяснилось, что в спортзал срочно требуется тренер по рукопашному бою.

– Меня возьмёте? – с ходу спросил его Егор. – Имеется боевой опыт. Правда, если только месяца через полтора, необходимо обрести форму.

– В стойке против ножа долго продержишься? – усомнился тренер.

– Можно попробовать, для начала – с деревяшкой… Хотя не против, если и со сталью…

Минут через десять радостный тренер вынес вердикт:

– О’кей, парень, берём! Но сразу предупреждаю: контингент у нас, так сказать, специфический. А потому и отношение потребуется особое. Впрочем, сам всё увидишь. Зато главный «плюс» – хорошая зарплата. Согласись, для дембеля не самое последнее дело…

Так в один день был решён вопрос и с работой, и с «реабилитацией». А вот с личной жизнью всё оставалось в подвешенном состоянии.

После встречи с Валерием Егор Озерков стал для Наташи не чем иным, как «перевёрнутой страницей», этаким прошедшим этапом жизни, который, видимо, ей необходимо было пройти. И она его прошла. Правда, не совсем красиво, но прошла. Когда-то кричала «люблю!», строила планы на будущее с этим самым Озерковым и даже какое-то время писала ему в армию нежные письма. Но теперь всё это в прошлом – с тех самых пор, когда в её жизни появился Валерий.

Конечно, Валерка сильно отличался от безусого Егорки. Даже целовался решительно и умело, подчиняя женщину своей стальной воле. Нравилась девушке и его решительность. Сказал разведусь – и вскоре развёлся. Обещал жениться, значит, была уверена Наташа, женится. Достаточно того, что она теперь живёт в его шикарном загородном особняке, ездит на собственной иномарке, да и вообще, жизнью вполне довольна. По крайней мере – сейчас, когда рядом её Валерий. А Егор… Ну, дружили, слушали пташек до утра, целовались. И что с того? Смешно, право…

Хотя где-то в глубине женской души колыхалось нечто тягостное, порой железной хваткой сжимавшее горло. От кого-то Наташа слыхала, что именно такими бывают муки совести.

Рассказывая о своих терзаниях подруге, однажды она не сдержалась:

– Ничего не пойму, о каких муках совести можно говорить, если у меня с Егором, по сути, ничего не было, не говоря уж о каких-то обязательствах? Никаких, Кать, понимаешь?

– Не совсем, – не согласилась с ней Катя. – Ты же его в армию провожала, а теперь говоришь, ничего не знаю – моя хата с краю…

– Но ведь так и есть!

– Так – да не так. Ты что, не могла ему пару строк черкнуть, когда узнала, что парень в госпитале раненый лежит?

– Вот это как раз и не даёт мне покоя, – сникла собеседница. – Именно это, Кать, именно это… Ведь в то время в моей жизни уже появился Валерий…

– Тем более нужно было написать, поддержать парня в трудную минуту. Чего тебе стоило-то? – продолжала та бередить рану. – Ему, может, всего-то две строчки и нужно было, чтоб бороться дальше, а ты…

– Тварь я – это хочешь сказать? Продажная тварь, да?

– В данном случае, уж извини, попала в точку, – смело заявила подруга. – И ты сама это знаешь…

– Я на тебя даже не сержусь, – тихо ответила Наташа. – Просто ты назвала вещи своими именами. И по отношению к Егору так оно и есть. Да, я тварь! Только объясни мне тогда, такой низкой и продажной твари, как я могла писать одному, если уже любила другого? Объясни мне, пожалуйста, замужняя женщина, вся такая честная и высоконравственная…

– Знаешь, ничего я тебе объяснять не стану… Одно скажу: я своему парню, пусть даже и бывшему, обязательно бы протянула руку помощи. А ты… Ты…

– Да знаю, знаю я, кто есть! – прекратила разговор Наташа. – Ты мне уже об этом сказала. И это… увидишь Егора, скажи, чтоб меня не искал. Мне нечего ему сказать.

– Увижу – передам…

– Прощай…

– Гуд бай…

…Этой зимой в Рысьей Пади стало безлюдно. После того как старик Авдеич, лучший охотовед здешних мест, покинул урочище, его хибарку замело аж под конёк, не говоря уж о нескольких полуразрушенных домишках – последнем напоминании о когда-то зажиточных Озерках.

Было время (как раз перед Великой Отечественной), когда молодёжь валила сюда гуртом – уж слишком хорошим местом считались Озерки. И то сказать, Вятка недалече, кругом великолепный сосняк, до больших дорог ехать и ехать… Глушь да благодать. Река здесь делает резкий поворот, образуя крутой кряж, заросший столетними соснами. Но даже не это всегда влекло сюда дальних странников. То ли по причине природной аномалии, то ли из-за крутизны вятского изгиба, но не было в этих краях на десятки вёрст выше и ниже вдоль по Реке более тихого места. Среди разбросанных у кряжской стены светлых песчаных кос не услышишь, бывало, ни ветряных задуваний, ни всплеска встревоженных волн, ни даже обычного на Вятке гомона чаек – тишина правит балом у Кряжа близ Рысьей Пади. Этакая Русь Изначальная по-вятски на фоне неземного покоя.

Потому-то сюда и тянулись молодожёны. Зачем строить хутор где-нибудь в поле или перелеске (а на правой стороне Вятки всюду одно и то же – поля да перелески), если, переплыв Реку, можно среди лесов отстроиться. А леса на левобережье – всюду, до самой Рысьей Пади и дальше. Вот и разрослись хутора вокруг Озерков, как опята у пня. Перед войной здесь сильные хозяйства были; все тридцать дворов – зажиточные и добротные.

В старообрядческой деревне Озерки люди жили хорошо – дружно и чинно. Как рассказывали старики, пройдёшь, бывало, от одного конца деревни до другого – ни одного пьяного, ни бранного слова. У каждого встречного глаза светлые, чистые, одухотворённые. Будто младенческие. Только от детских их отличали скрытые в прищуре глубокий ум да житейская смекалка.

Но если вдруг какой из хозяев зашалит-загуляет, а то и вовсе ударится в беспробудный загул, выкрикивая для крепости речи бранные словечки, для такого имелся свой укорот. Для начала местный актив отправлял к «загуляю» мальчонку-посыльного с требованием явиться к озерковскому старосте, якобы для беседы. Как правило, такому нерадивцу давалось денька два «для опохмелу», но чтоб к старосте прибыл «как штык». Обычно «штык» являлся вовремя, будучи «терёзв как стёклышко», с понуро-виноватым выражением на опухшем лица.

Вызов к старосте был для озерковцев всё равно что повестка в суд. Ещё не входя в старостин дом, провинившийся знал: помимо главы дома, там будут самые именитые местные мужики – этакие присяжные поверенные, которым и суждено будет вывести «смутьяна» на чистую воду. А уж те были строги. Крепкие в вере, честные в помыслах и чистые на руку, они редкий раз вызывали дважды. Беседовали неторопливо, степенно, зная цену себе и старосте; да и провинившегося мужичонку старались не унижать – больше журили-стыдили да «вразумляли», вспоминая деда с бабкой и родителей «негодника», осмелившегося осквернять их светлую память. Если же те были живы, приглашали на суд и их. А потом виновника выставляли вон – подумай, мол, на досуге, одумайся, пока не поздно; и впредь не шали, не по-людски это, нехорошо.

Возвращался мужичок от старосты весь красный, будто рак ошпаренный, снедаемый стыдобой лютой за себя и за весь свой род, на который по дурости безобразной «навёл тень на плетень». Потому-то быстро брался за ум, тут же отстраивал баньку иль сараюху новую, а в сенокос день-деньской горбатился на далёкой вятской покосине, где так же отчаянно строгал детишек. А вот к самогонке – ни-ни!

Хотя, по правде, были и такие, коим стариковский наказ с некоторых пор становился даже не наказом, а истинным унижением в собственных глазах заражённого гордыней смутьяна. Такой мог позволить себе и вовсе никуда не являться, продолжая пить-гулять и куролесить. Из-за таких пару раз по пьяному делу доходило и до смертоубийства. С этакими «умниками» старики и вовсе не беседовали. Придёт, бывало, сосед, поздоровается вежливо, а потом намекнёт так с нажимом – уходить, мол, нужно отседова, вот прямо завтра и снимайся, голубь сизый, не житьё тебе больше здесь. Уже через неделю лихого человека в деревне как не бывало. Куда, чего и как – никого не интересовало: не жилось по-людски, живи – как хошь…

Великая Отечественная прошлась по Рысьей Пади и Озеркам двойной метлой – всё припомнили: и «сладкую жизнь» при коллективизации, и кулачество. Местных староверов вымели на фронт подчистую. С войны вернулись единицы, да и те – без рук-ног. Работящих вдов да девок тут же сосватали в соседние деревни (к некоторым сватались аж из района, из Вятска).

С годами Озерки постепенно захирели, как та старица в когда-то стремительном русле. Молодёжь разъехалась по городам и весям, старики поумирали. Последние годы всё держалось на единственном старожиле – Акиме Авдеиче, которому, несмотря на годы (сколько было старику, никто не знал, хотя, поговаривали, помнил ещё колчаковцев), приходилось быть и за лесника, и за егеря, и даже за рыбнадзор. Этот «последний из могиканов» (слова самого Авдеича) до конца держал «озерковскую марку»: хозяйственных мужиков старался привечать в деревню то охотой, то знатной рыбалкой. Понимал, всегда выгоднее, когда «рукастый» в здешних местах осядет. Зато с выпивохами у Авдеича разговор был короткий – «чтоб ноги в деревне не было»; не хватало ещё, кричал старик, чтобы оставшиеся дома спалил. И те уходили, не рискуя нарушать глубокие корни местных традиций.

Не только в деревне, но и во всей округе Авдеич поддерживал должный порядок – ни браконьеров тебе, ни алчных лесных вырубщиков, после которых у тех же соседей остались лишь заболоченные просеки, превратившиеся в непроходимые буреломы. Неподкупный старик зорко следил за всем. Порой рисковал жизнью. Браконьерская пуля безжалостна: сколько просвистело их мимо непокорной седой головы…

Нынешней зимой Рысья Падь осталась без Авдеича. Пошёл через Вятку на противоположный от Кряжа правый берег, где высится холм, прозванный «плешкой», за которым в деревушке Еловка проживает дочь Настюшка с внучатами, да на самой стремнине угодил в полынью.

Вятка на повороте всегда была неспокойной. Всю зиму, будто вздыхая, выворачивает она ледяной покров, нагромождая полутораметровые торосы. Ещё от стариков знал Авдеич, что глубоко на дне бьют в этом месте богатые ключи, которые и заставляют Реку недовольно ворочаться – да так, что треск идёт. А потому на изгибе Вятку старались не переходить – опасно, мало ли. Но до этого две недели стояли трескучие морозы, вот Авдеич и решил скоротать: как-никак – километра три срезал бы.

Не вышло. На самой стремнине под валенком старика гулко треснуло, лёд вокруг покоробился, и забулькало… Но не таков был Авдеич, чтобы в родной Вятке сгинуть. (Где-нибудь в Чёрном море, которого и в глаза-то не видел, быть может, но в своей реке – никогда!) Едва льдиной ударило в горло, вывернул из тёмной бездны локоть и задержался на зыбкой глыбе. С другой руки скинул под водой набухшую гирькой пуховую варежку и лихорадочно принялся рвать-расстёгивать овчинный тулуп, через минуту уже тянувший на полцентнера. Тулуп – полбеды: вниз утягивали превратившиеся в гири кукморские валенки-подшитки. Пока скидывал тулуп, пару-тройку раз успел хлебнуть водицы – студёная, однако.

Так уж природой дадено, что в случае, когда человек ли, зверь неожидано проваливается в пучину, он рефлекторно поворачивается назад. И это правильно, выверено жизнью. Потому что там, позади, откуда пришёл, и должно быть спасение, ведь что по другую сторону полыньи – никому неведомо. А если двигаться навстречу своим следам, рано или поздно выберешься на твердь. Но об этом тонущий не думает, некогда ему о чём-то думать, кроме как о желании выбраться. Попавший в беду действует, и все его движения продиктованы данными природой инстинктам и рефлексам.

Старик Авдеич всё делал правильно. Зацепившись за предательскую льдину, он избавлялся от самого тяжёлого. Ещё миг – и изодранный тулуп скрылся где-то в бездне; а вот с валенками – беда, будто приклеились, окаянные, став смертельно-тяжёлыми. Та-ак, попробовать, какая слабее держится… ага, правая. По правой пятке левым носком… раз-другой. Эге… опять хлебнул. Нет, валенок никак, ни туда, ни сюда. Что ж ты, милай? Ещё разок… вот так, дорогуша, совсем чуть-чуть… уж больно медленно…

Между тем правая рука, которой Авдеич сдирал тулуп, совсем закоченела и начала синеть. Но он этого не замечал: главное – валенок! А тот, казалось, окончательно вмёрз в голень. Шут с ним, попробовать, разве, подтянуться… Куда там! Сантиметров на двадцать – не больше…

А вот этого, пожалуй, делать не следовало. Льдина под рукой, хряснув, резко обломилась, и Авдеич с головой ушёл в темноту…

…Кошка грациозно обходила свою вотчину – густой бурелом в урочище Рысья Падь. Сахарный снег искрами играл в прищуренных жёлтых глазах самца рыси и ласково тёрся о мягкий живот. Где-то неподалёку, в километре-двух охотилась Она, его подруга, с которой когда-то обживали эти места.

Рыси обычно живут обособленно. Кончились февральские брачные игрища – и поминай как звали: самцы в одну сторону, самки – в другую. Личная свобода дороже всего. Хотя, конечно, бывают исключения, а порой даже встречаются сильные пары.

Его мать застрелили охотники, когда малыш едва научился добывать своего первого беляка. Дальше Он охотился, надеясь лишь на собственные мышцы, клыки и когти. Друзей же у Него не было вовсе – свободолюбивая натура самца не выносила постороннего присутствия рядом чьего-то дыхания. Да и с подружками старался долго не общаться – не выносил сюсюканий.

Но не так давно всё изменилось. Безлюдную деревню Он приметил ещё поздней осенью, когда затяжные холодные дожди вынудили неутомимого бродягу спрятаться в притулившейся у опушки старой, полуразвалившейся баньке. К удивлению рыси, здесь было хорошо – сухо и не ветрено. А ещё ноздри приятно щекотал запах мышей, которые до появления здесь кошки чувствовали себя, как купцы на ярмарке. Хотя мыши были здесь не одиноки. Кто только не шастал в здешних развалинах! То лиса забредёт, хитро петляя цепочкой следов; то волчья стая нагрянет (тогда берегись!), заглянув в каждую щель и нору. О зайцах и живности помельче и говорить не приходится. Бывало, вваливался и косолапый, которого больше интересовали старые ульи да запущенные овсяные поля.

Однако для отчаянной рыси, казалось, не существовало авторитетов. Мелкоту кошка разогнала в два счёта, а для остальных «хозяев тайги» хватало того, что куда бы ни сунулись, везде натыкались на отвратительные рысьи метки. Вроде мелочь, но из разряда таких, с которыми не хотелось бы иметь дело – высок риск не только остаться без глаза, но и заполучить глубокие раны. Проще уйти, выразив крайнее презрение и равнодушие. Новый жилец быстро отвадил с этих мест и своих кошачьих конкурентов, расправляясь с ними, как с лютыми врагами. Вот так этот самец стал властелином озерковской вотчины, которую с некоторых пор любая животина старалась обходить стороной.

Зато ранней весной туда любили захаживать молодые кошки, манимые древним инстинктом размножения, но хозяин, наигравшись, тех всегда выпроваживал. А если вдруг какая начинала мнить из себя этакой павой с привилегиями, заявляя о своих правах на угодья самца, тут же получала такую взбучку, после которой навсегда забывала о своих захватнических аппетитах.

Никто из нынешних обитателей Рысьей Пади не мог знать, что ещё в давние времена, лет двести назад, в здешних местах бродило столько рысей, что позволило жителям края старое название урочища – Северный Кордон – переименовать в Рысью Падь. Однако в первую Отечественную, в период наполеоновского нашествия, спрос на рысьи шкуры резко возрос – в те годы из них оторачивали офицерскую зимнюю форму, а генералы предпочитали тёплые подклады, – вот и потянулись в губернскую Вятку обозы с рысьими шкурами. Вышло это для края не то чтобы боком, но всё же ощутимо: половина рысьего племени оказалась на генеральских подкладах и оторочках. Рысь – не заяц, и даже не волк; для восполнения довоенной численности ушёл потом чуть ли не век. Да и кошки пошли какие-то беспородные – без прежней стати и грации; а с серебристым оттенком, каких когда-то было немерено, стало вообще не сыскать. Словом, поизвели породу. Под Вятском же о кошках напоминало лишь урочище под названием Рысья Падь. Самих же рысей жители края встречали не чаще одной-две в год, да и то случайно – либо в овин забредёт, либо в зимнюю стужу облюбует какую-нибудь заброшенную развалину. Особенно в голодный год, когда всё живое тянется к человеку.

Своё название местечко стало оправдывать лишь в последние годы, когда староверческую деревню Озерки покинули все местные. И в немалой степени такое дело было связано с появлением в покинутой деревне рысьего молодого самца, своим авторитетом заставившего тянуться к местечку весь кошачий род.

И вот с надменным хозяином что-то случилось. Всегда гордый своим независимым одиночеством, однажды Он сдался. Хотя на первый взгляд всё было как всегда. Однажды ночью в Озерки заскочила молодая самка и, попетляв-покуролесив, набрела на старожила. Тот для порядка непрошенную гостью погонял по загонам, а потом дал понять, что не прочь и познакомиться. Теперь уже куролесили вместе, гоняя за околицей зайцев. И так недели три, покуда медовый месяц не пошёл на спад. Однажды наступил момент сказать, что пора и честь знать. И Он это сделал. Подружка вроде как собралась, почти ушла, успокоив чуткое реноме нервного друга. А под утро – неожиданность: перед глазами вновь кошачья мордашка, мурлыкавшая извечную песнь любви.

И вот тут-то с ним произошло нечто странное. Вскинувшись, как обычно, в охотничью угрожающую стойку, самец уверенно и грозно подошёл к нахалке, замахнулся было сильной лапой и… оторопел. Ласково замурлыкав, кошка лизнула его в раздутые ноздри и принялась игриво кататься прямо у лап. Негодница! Ему ничего не оставалось, как положить ей на шею лапу и, лизнув премилую кисточку, чуть ли не с позором отойти прочь. Его впервые победили без когтей и клыков: хозяин округи пал жертвой любовных чар. В общем, стыдоба и только.

Только с какого-то момента без вида её игривых петляющих следов самцу становилось не по себе. В такие минуты Он бывал угрюм, ещё более нервозен, и часто, забегая в Озерки, с волнением смотрел вдаль, на деревенскую околицу – туда, где у оврага проказница любила бродить в густом валежнике.

В сравнении с остальными кошками, которых Он познал немало и которые теперь казались ему глупыми как тетёрки, эта пришлась самцу явно по сердцу, завоевав расположение старого забияки ласковым обхождением, весёлым нравом и грациозной осанкой. А уж кисточки! Перед такой никто бы не устоял, порой оправдывал себя в душе самец, продолжая молча неистовствовать от своего легкомыслия. Иногда, правда, срывался, давая волю праведному гневу. Когда во время охоты на раззяву-глухаря подружка, не вовремя выбежав из укрытия, спугнула всю глухариную стаю, тяжёлая оплеуха привела-таки в чувство разгорячённую охотничьим азартом кошку. Возмутившись, та было вскинулась, впервые обнажив на обидчика мощные клыки, но удар сбоку второй лапой, наконец образумил нахалку. И всё же Он прикипел к ней как последний котёнок. Любимые бранятся – только тешатся…

Рысь уже обошла всю округу, когда, дойдя до Кряжа, принялась обходить участок меж заиндевелых молодых сосен вдоль левого берега Вятки. И у очередного изворота встала как вкопанная. Далеко-далеко, на середине речного изгиба, острый зрачок выхватил некое мельтешение. И как бы ни всматривалась кошка в непонятное видение, она никак не могла уяснить – что это?

Не отрывая хищного взгляда от Реки, рысь инстинктивно двинулась в направлении предполагаемой добычи. Спуск, изгиб, продирание сквозь заросли, вновь спуск и вновь заросли… Внезапно пахнуло опасностью: открытая вода. Кошки боятся воды, они её игнорируют и ненавидят; много воды – это смерть. И лишь любопытство или сильный голод могут заставить пойти на заведомый риск. Обошла промоину, оставив тёмное пятно позади. Впереди показались торосы. Глаз животного инстинктивно нашёл самый высокий – прыг, и вершина одолена. Морда помимо воли и направления туловища повёрнута только туда – к центру реки, где копошилось что-то живое. Ни-ко-го…

Зверь занервничал. Стоило рисковать попусту? В доли секунды молниеносный импульс передался мышцам тела. Кошку словно подкинуло; она прыгнула вниз и, пробежав несколько метров, вновь взгромоздилась на высокий торос. Пусто. Оглянулась кругом – никого.