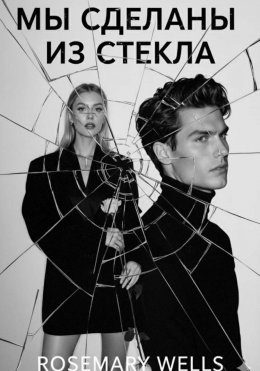

Читать онлайн Мы были сделаны из стекла

We Were Made of Glass

Rosemary Wells

Adeline was used to holding a glass without letting her fingers tremble. Used to smiling even when her soul was breaking.

Cambridge taught her to speak properly, to love secretly, and to suffer silently. But behind perfect dinners and family crests there was no friendship, only deals; no love, only games. Those she called friends hid knives under silk and kisses. In this world, every word cost trust, and every confession cost betrayal.

Tyler was her freedom and her curse. A love that hit the glass so hard that cracks ran through her whole world. And then Adeline shattered her own showcase. Shattered love and shattered herself.

Глава 1

Серебро на столе светилось холодным блеском, как лёд на Темзе в ранний январь. В вазах – белые розы, настолько правильные, что казались искусственными. Часы в гостиной выплывали из тишины и разрезали вечер гулким ударом. Дом дышал сдержанной роскошью – старинными картинами, полированным деревом, шелком на стенах – и чем-то еще, невидимым, вязким, что тянуло вниз, как глубина.

– Позвоночник, Аделин, – сказала женщина, не поднимая глаз от бокала. – Он у тебя есть. Пользуйся.

Девушка сидела напротив и тут же молча расправила свои плечи. Небо за окнами утягивало остатки дня, и огни Лондона были похожи на кольца, снятые и оставленные на чёрном бархате.

– Пользуюсь, мама, – ответила юная девушка. – Всегда.

Она перевела взгляд. В ее глазах – отражение люстры, усыпанной кристаллами, будто звёзды заперли в клетке.

– Всегда – это большое слово. Не злоупотребляй. – парировала женщина, отпив вина из фамильного хрусталя.

Дверь в конце зала мягко распахнулась. Дворецкий поставил блюдо с супом. За ним – тишина.

– Мистер Деверо задерживается, миледи, – сообщил дворецкий и исчез.

– Конечно задерживается, – сказала мама. – Мир надо спасать, как без него.

Аделин провела пальцем по холодному серебру ножа. На его поверхности отразилась улыбка. Вежливая. Безупречная. Чужая.

– Он придёт, – сказала девушка почти шепотом.

– Он придёт, – повторила мама. – Чтобы уйти раньше десерта. У тебя багаж собран?

– Да.

– Платья для лекций?

– Да.

– Украшения – не вызывающе?

– Нет.

Статная дама взяла салфетку, аккуратно расправила край.

– Ты остроумна. Но не переигрывай. Ты едешь не в театр.

– В Кембридж, – поправила Аделин. – В закрытое общежитие при Колледже Марлоу, аудитории, библиотека, списки, фамилии, традиции. Не театр – хуже. Репертуар один и тот же двести лет.

– Традиции – это показатель семьи, – сказала мама. – И страны. Это то, что держит.

– Меня держит другое.

– Что именно?

– Я, – сказала девушка. Коротко. Осторожно. С нажимом, как точку в конце предложения.

Мама кивнула, как будто проверила пункт в невидимом списке. Она хотела что-то ответить, но шаги в коридоре отрезали обеим возможность сверкнуть остротой.

Отец вошел быстро, как человек, которого ждет другое место. На нём был вечерний костюм, непозволительно живой взгляд и усталость в плечах, с которой он умел маскироваться лучше любого дипломата. Он всегда пах дорогим табаком, хотя не курил.

– Девочки, – сказал он, как всегда, смешно и нежно, будто я не была единственным ребёнком. – Простите. Заседание у лорда Морленда затянулось.

– Опоздания – плохая традиция, Генри, – сказала мама.

– Лучше опоздания, чем пустое место, Кэтрин, – сказал он мягко. – А пустых мест у нас и так слишком много.

Он коснулся макушки дочери – будто уверился, что она здесь, настоящая, и сел. Дворецкий, как сорвавшийся метроном, запустил ритм подач: суп, хлеб, масло, бесшумные шаги.

– Ну, – сказал отец. – Завтра большой день.

– Сегодня – тоже, – сказала мама. – Сегодня – последний ужин, пока наша дочь еще в доме.

– Последний ужин? – Отец вскинул бровь. – Как звучит. Почти траурно.

– В чём-то – да, – сказала мама и посмотрела на меня. – Завтра ты перестанешь быть ребёнком.

– Я перестала давно.

– Да, – она кивнула. – Но завтра это станет официально.

Суп пах тимьяном и чем-то ещё – как-то слишком правильным, по рецепту, дошедшему вместе с фамильным серебром. Жизнь Аделин всегда текла по строго очерченным линиям. Она училась в закрытой частной школе для девочек в Лондоне – элегантное здание в викторианском стиле с колоннами, тишиной в коридорах и запахом полировки на старом паркете. Школа, больше похожая на институт благородных девиц, где манеры преподавали наряду с математикой, а на занятиях по литературе обсуждали не столько сюжеты, сколько стиль переписки дам XIX века.

Отправить дочь туда считалось престижным – именно туда стекались дети семей с фамилиями, имевшими вес в банках, правительстве, а иногда и в таблоидах. Девочки говорили на двух языках, носили сдержанные формы, писали чернильными ручками и всё чаще смотрели на мир с той лёгкой усталостью, которую обычно приобретают только взрослые.

Мальчиков не было. Почти. Раз в сезон устраивались званые вечера – в зале с золотыми люстрами и тонкой классической музыкой. Девочки тренировались заранее, как держать бокал, как вести беседу и как улыбаться, не показывая зубов. В эти вечера появлялись юноши из других учебных заведений – наследники, будущие финансисты, юристы, политические деятели. Всё было как репетиция. Не отношений – ролей.

Лето каждый год было одинаковым. Семья собиралась в доме у моря в Девоне – белый фасад, скрип деревянных ступеней, соленый воздух и бесконечные чайные паузы. Днём – занятия по верховой езде или прогулки по скалам, где ветер развевал шляпы и рвал платья. Вечером – ужины в тонкой фарфоровой тишине, где разговоры шли о фондовом рынке и предстоящих выставках, но никогда – о чувствах. Всё было красиво. И всё – предсказуемо.

Близких друзей у Аделин никогда не было. Слишком часто всё менялось: люди, учителя, декорации. Привязываться – значит допустить слабость. Она выучила это так же прочно, как таблицу Менделеева. Люди – временные. А привычка к кому-то – роскошь, которую она себе не позволяла.

По окончании школы она решила поступать в университет в Швейцарии – один из тех, куда принимают с почтением, если фамилия звучит правильно и резюме вылизано до блеска. Она провела там почти два года. Конечно, жизнь Аделин не ограничивалась только стенами закрытой школы и летнего сада. С ранних лет она сопровождала родителей на званые ужины, балы, благотворительные вечера, где собиралась элита Британии: старые фамилии, бизнес-акулы, политики, наследники аристократических династий. Всё было расписано по протоколу – меню, тосты, даже, казалось, выражения лиц.

Она видела, как подростки впервые целуются в полумраке залов, как между танцами звучал шепот интриг и сплетен. Она знала, как выглядит белая метель на столешницах туалетов, как в шелесте платьев и шелка скрываются вещи, о которых взрослые предпочитали не говорить вслух.

Девочки её возраста обсуждали не чувства, не мечты, а акции, брачные контракты, доли в компаниях и геополитику. Их юность текла под звук хрустальных бокалов, а не сердечных откровений.

И там же, где за блеском стояла пустота, она впервые попробовала косяк – за гостевым домиком, в летнюю ночь, когда сверчки пели громче оркестра внутри. Где-то между светских раутов был её первый поцелуй – не трогательный, не искренний, а больше из любопытства, из того, что пора, что так надо.

Но даже в такие моменты, Аделин чувствовала себя словно наблюдателем. Будто смотрит фильм, где она же и главная актриса, и зритель. Она была в центре событий, блистала, соответствовала, играла – но никогда не терялась в вихре, не растворялась в настоящем. Её взгляд всегда оставался холодным, чуть отстраненным. Это и было её силой. И её проклятием.

Учеба в Швейцарии была достойной, кампус – живописным, но где-то внутри росло ощущение, что она тратит время. Не было того, чего она хотела – она сама не всегда могла сформулировать, чего именно, но точно знала: это не здесь. И тогда она решилась. Перепоступить. Оторваться от всего, что казалось уместным, и попробовать ещё раз – в другом университете, другой стране, с другой собой.

Аделин сделала глоток воды, а мама, как прицел, навела разговор прямо туда, где болит.

– Форма – это уважение, – сказала она. – К тем, кто был до нас. К тем, кто платил за наши глупости, чтобы мы могли эти глупости совершать.

– Я не прошу позволений, – ответила Аделин. – Я еду учиться.

– Учиться – чему? – мама тихо рассмеялась. – Психологии? Литературе? У нас нет семейной благотворительности для эстетики.

– Экономике и праву, – сказала девушка. – И аналитике данных. И ещё – риторике. Чтобы говорить то, что нужно, а не то, что хочу я.

– Риторика у тебя уже отличная, – мать откинулась на спинку. – Отточена остро, прямолинейна и.... Впрочем, ты – Деверо. У тебя в ДНК-коде.

– Спасибо.

– Это не комплимент.

– Я знаю.

Девушка взглянули друг на друга так, будто между ними были резкие берега одной реки. Девушка знала этот взгляд. Там была и любовь – сложная, избирательная, требовательная.

– Я уеду завтра в восемь, – сказал отец, внезапно обращаясь к дочери. – Хочу отвезти тебя сам. Аделин лишь кротко кивнула головой и вернулась к своему ужину.

Остаток вечера семья ела молча. Они строили мосты из ножей и вилок. И тут часовой механизм в кармане отца, капризный и требовательный, снова заявил права.

– Простите, – он достал телефон. – Мне нужно на пять минут. Иначе снова… – он не договорил, но девушка прочла: "иначе снова утонет мир". Он поднялся. – Я вернусь. Не начинайте десерт без меня.

– Мы будем держать желе в заложниках, – сказала мама.

Он уже уходил, но всё равно обернулся. Взгляд – дочери. Мальчишеский, виноватый, любящий. Девушка едва заметно кивнула. "Иди". Он ушёл.

– Скажи мне правду, мама, – сказала неожиданно Аделин. – Ты счастлива?

Она чуть наклонила голову. Этот вопрос она ненавидела. Он был слишком прост и потому бесстыден.

– Счастье – как платье, – произнесла она наконец. – Если сидит, не обсуждают. Если нет – меняют портного.

– А если не носишь? – продолжила дочь. – Если висит в шкафу для декора?

– Успех. Долг. Власть. Репутация. – Она говорила это почти нежно. – Это не хуже счастья. Это – надежнее.

Аделин улыбнулась – как улыбаются в ледяной воде, чтобы рассмешить толпу.

Отец вернулся раньше, чем успела сломаться тишина.

– Извините, – сказал он. – Я с вами.

– Десерт, – мама кивнула. – Спаси наше желе.

– Я всю жизнь спасаю ваши желе, – сказал он. – И преуспел.

– Не уверена, – сказала мама и впервые за вечер улыбнулась по-настоящему. – Оно дрожит.

– Пусть дрожит, – отец сел. – Значит – живое.

Смешная, почти домашняя фраза, и Аделин вдруг поняла, что горло стянуло. Она опустила взгляд, чтобы никто не увидел.

– Пап, – сказала я тихо.

Он сразу посмотрел.

– Да?

– Завтра. Когда мы подъедем к Марлоу. Не выходи сразу. Посиди минуту. Со мной.

– Конечно, – сказал он просто. – Сколько скажешь – столько посижу.

Мама переключила взгляд на меня. Чуть мягче. Чуть.

– У тебя есть всё, чтобы выстоять, – сказала она. – Интеллект, лицо, фамилия. Не хватайся за слабых. Они тонут красиво, но тянут за собой.

– Я не хватаюсь, – ответила она. – Я держусь сама.

– Хорошо, – сказала Кетрин. – Держись. И – помни: в Марлоу тебя будут проверять не профессора, а дети.

Отец, будто устав от минного поля, разрубил паузу.

– Я привёз тебе кое-что, – сказал он, полез во внутренний карман пиджака и положил на стол небольшой старинный предмет. Металл, потёртый временем. – Компас. Твой пра-прадед брал его на регату. Легенда семейная: он всегда показывал не на север, а туда, куда надо. Глупость, конечно. Но я люблю эту глупость.

Аделин взяла компас. Он был прохладный. На секунду ей показалось, что стрелка действительно дернулась – не к северу, а к ее пальцам.

– Спасибо, – сказала девушка и почему-то добавила: – Это важно.

Аделин посмотрела на компас. На маму. На отца. На розы в вазе, одинаковые и правильные, и захотела раскусить каждую, чтобы испытать вкус – есть ли у идеала вкус. Она удержала взгляд в ровном пламени свечи, чтобы не расплескаться.

После десерта все покинули столовую. Мама направилась в спальню позвонить. Отец – зажечь лампы в саду, как будто свет – это что-то живое. Ночь над пригородом Лондона была густая, и шум был похож на шорох шелка в большой гардеробной – кто-то примерял темноту.

– Хочешь пройтись? – спросил отец.

– Да.

Они шли вдоль стриженых кустов – зелень пахла свежим ножом. Он держал руки в карманах – привычка мальчика, который никогда не перестал быть мальчиком; Аделин – сложила ладони за спиной, как у строгой учительницы. Смешная пара.

– Она тебя любит, – сказал он вдруг.

– Я знаю, – ответила девушка. – По-своему. Скажи, – я остановилась. – Ты правда будешь там? У ворот Марлоу?

– Да.

– И если я скажу, что хочу развернуться и уехать – ты развернёшь?

Он посмотрел на дочь долго. Очень. Как смотрят на море, которое может вытянуть с собой.

– Разверну машину, – сказал он. – А тебя – нет. Это можешь только ты.

– И ты не разочаруешься?

– Я не разочаруюсь в тебе никогда, – сказал он просто. – Я могу злиться. Могу спорить. Могу не понимать. Но – не разочаруюсь.

Аделин кивнула и посмотрела вверх. На окно маминой спальни. Там горел свет, как прожектор в пустом зале.

Девушка зашла в свой комнату и устала начала снимать дневную одежду. Она посмотрела на себя в зеркало и увидела в отражении высокую, очень худую, почти хрупкую девушку 19 лет. Волосы – длинные светлые, всегда с идеальной укладкой: гладкие, блестящие, как в рекламной кампании дорогого дома моды. Ведь ее с детства учили, как ты должна выглядеть. Ей не нравилось, что ее лицо словно скульптурное, с острыми чертами: высокие скулы, впалые щеки, четко очерченная линия подбородка. Это подчеркивало ее худобу. Глаза зелёные, глубокие, с длинными густыми ресницами. Губы пухлые, чувственные, но часто сдержанные в легкой полуулыбке, это черта ей особенно нравилась, ведь именно эту черту ей подарил отец.

Телефон вспыхнул коротким сообщением.

Папа: "8:00. Я буду. Не передумала?"

Девушка отвечала быстро, без точек:

Дочь: "Нет"

Адилен положила телефон. Наконец-то осталась одна. Она села на край кровати и ей стало дышать трудно. Воздух в комнате стал плотнее. Она повернулась на бок, к окну. За стеклом лес шёл спать, как гигант с кольцами – снял одно, второе, третье, выдохнул и остался только с кожей из света.

Утро еще не началось, а дом уже проснулся. Колеса чемоданов шептали по мрамору, как заговор. Кофе пах чересчур зрелым летом – терпко, сладко и почти навязчиво. Слуги двигались бесшумно, будто знали, что шум в такие утра – к несчастью. Аделин стояла в дверях своей комнаты.

Комната – как с витрины: идеальный порядок, приглушенные цвета, безупречные ткани. Всё осталось, как всегда. Полка с книгами в кожаных переплетах, кресло у окна, фарфоровая фигурка, которую она привезла из Японии в тринадцать. Просторная, солнечная, оформленная со вкусом – и совершенно безличная. Как гостиничный номер, только дорогой и постоянный.Она провела пальцами по краю комода, по зеркалу, не оставляя следов. Ни ностальгии, ни привязанности. Лишь лёгкая усталость от того, как долго здесь ничего не менялось. Это место не хранило воспоминания – оно хранило стиль. В этой комнате не было истерик, слёз, смеха допоздна. Она была оформлена для неё, но никогда не принадлежала ей по-настоящему.

Она взглянула на покрывало – ровное, натянутое, как граница между ее прошлым и всем, что могло бы быть иначе. Ни одной складки, ни одной ошибки. Точно так же было и с ней самой.

"Красиво, удобно и чуждо", – подумала она. И закрыла дверь.

На лестнице стояла Элла, прижимая к груди букет белых роз – "на удачу", – и глядя на Аделин, как на солнце, которое запрещено разглядывать.

– Удачи, мисс, – сказала она. – Вы… – она споткнулась, – вы всё сможете.

– Да, – сказала девушка. И улыбнулась так, как умела – коротко, остро, тихо. – И вы тоже.

У дверей ждал водитель. У ворот – автомобиль. В восемь ровно, как обещал, рядом с ним – отец. Он выглядел так, будто не спал, но был счастлив. Он всегда был счастлив, когда я держала слово.

– Готова? – спросил он.

– Да.

– Сядем на минуту, – сказал он, – прежде чем тронемся.

Мы сели. Двери закрылись. Мир стал мягче, как будто отрезали ножом лишний шум.

– Страшно? – спросил он.

– Нет, – сказала Аделин. – Прекрасно.

– Вот и отлично, – он улыбнулся. – Значит, будет интересно.

Водитель опустил флажок. Дом остался позади, светящиеся окна стали мозаикой, шины мягко вздохнули по асфальту. Пригород распахнулся – улицы, мосты, шёпот города, обещания на билбордах, обещания в людях. Юная девушка смотрела вперед и думала, что этот день – не про фамилию, не про традиции, не про ожидания.

Этот день – про дверь.И ключ – у нее.

Глава 2

Минута в закрытой машине – как капсула тишины. Отец и дочь молчали еще пару ударов сердца, и только потом двери мягко открылись, как шкатулка. Камень ворот Марлоу был тёмный, старый, уверенный в себе. На кованой вывеске – герб: лилия, книга, ключ. Аделин отметила ключ и улыбнулась без звука.

Портье в черном сюртуке открыл дверь и поклонился:

– Добро пожаловать, мисс Деверо, сэр Деверо. Вы будете проживать Pembroke House, апартаменты 3C. Ключ и карта. Расписание ориентации – в конверте. Ваш багаж сейчас же доставят.

Имя во рту чужого человека – это всегда проверка. Сегодня оно прозвучало ровно, без восхищения, но с тем оттенком, из-за которого люди начинают шептаться.

– Спасибо, – сказала Аделин и одарила мужчину своей самой обворожительной улыбкой.

Отец обошел машину, как будто хотел в последний раз осмотреть на дочь под другим углом – не как дочь, а как легенду витрины. И всё равно обнял просто – по-настоящему.

– Если станет тяжело, напиши одно слово, – сказал он. – Любое. Я пойму.

– Хорошо.

– И ещё: не спорь ради спора. Ты умеешь побеждать словами, но иногда победа – это молчание.

– Молчанье Деверо опаснее любых речей, – сказала я.

– Именно, – он усмехнулся. – Вот и используй экономно.

Они пошли к воротам. Краем глаза девушка ловила взгляды: кто-то притормаживал, кто-то тыкал локтем в воздух рядом, кто-то просто окидывал холодным скользящим интересом. Богатые дети видят друг друга с первого шага – эта кость узнаёт кость.

– Я дождусь, пока ты зайдёшь внутрь, – сказал отец. – И потом поеду. Обещаю не оборачиваться каждые три метра.

– Оборачивайся, – ответила Аделин – Я не против.

Он усмехнулся, поцеловал в висок и отпустил. Она вошла.

Pembroke House пах новой полировкой и старой пылью архива. На стенах – портреты выпускниц, ровные взгляды, правильные подписи: леди такие-то, профессорки такие-то, дипломатки. Уступчивый золотой шрифт. На полке у ресепшена – вазочка с леденцами – забота для приличия, рядом – коробка с значками "Welcome Week". Аделин взяла один – маленький, с логотипом Марлоу. Остальное – оставила лежать.

Апартаменты 3C оказались светлыми, с широкими высокими окнами и видом на внутренний двор, где трава была пострижена до одинаковой высоты, как мысли в головах у правильных людей. В гостиной – кожаный диван цвета тёплого мёда, стол, где будет лежать то, что "надо". В спальне – зеркало в золоченой раме, которое сразу же поставило вопрос: "ты для себя или для них?".

Аделин поставила свою дамскую сумку на стол. Из соседней двери – стук, шорох, чьи-то быстрые шаги. Аделин успела подумать: "Если мама узнала, что у меня соседка…", – как дверь приоткрылась, и показалась девушка с растрепанным хвостом и улыбкой, который обычно настораживает.

– О боже, ты и есть Аделина, – выдохнула она. – Прости, это прозвучало ужасно. Я Эмилия. Эмилия Прайс. PR и медиа, второй курс. Я куратор в нашем крыле, это неофициально, конечно, просто я самая организованная.

– Аделин, – поправила девушка.

– Я знаю, – она смутилась и честно призналась: – Google – это чудовище. Но я не монстр, обещаю. Мне нельзя тебя пугать в первую же минуту, верно? И вообще я пришла предупредить, что через двадцать минут ярмарка клубов. Там все будут играть в "мы добрые и увлеченные", а потом уйдут на частные вечеринки, где никто не добрый. Ты идёшь? Я понимаю, что ты сразу же переходишь не на первый курс, но думаю, что новым прибывшим будет полезно.

– Да, – сказала она. – Сначала – осмотрюсь здесь.

– Сначала – кофе, – поправила она. – Иначе ты будешь смотреть слишком трезво. Это опасно для психики в первую неделю.

Она говорила легко, смешно, не заискивающе. Аделин искрении улыбнулась только уголками губ.

– Веди.

– Обожаю отдавать приказы, – Эмилия щелкнула взглядом

Ярмарка раскинулась на газоне, как хороший рынок тщеславия. Палатки: "Дебатная лига", "Модель ООН", "Театр при Марлоу", "Квантовый кружок",, "Волонтёры", "Клуб редких вин". Люди на музыке, смех глянцевый, как страницы журнала. Аделин шла медленно, словно мерила территорию шагами. Ее породу было видно издалека. Рядом мельтешила и без остановика говорила Эмилия. Она пыталась рассказать о каждом клубе так, словно побывала везде. Аделин шла в своем пальто цвета топленого молока, ее туфли четко издавали ритмичный звук, в руках она держала бумажный стаканчик с дешевым кофе.

– Смотри, – Эмилия ткнула подбородком. – Вон Riot Club. Наш закрытый мужской клуб. Не путать с нормальными людьми. Они у нас что-то типа.... Элиты. Их семьи спонсируют колледж и считают, что им все можно. Тем не менее они красавчики, ничего не сказать.

На краю газона действительно стояла группа из пяти парней. Они все были до невозможности хороши собой. Идеально сидящий костюм, который подчеркивал их статусность, прически на манер старых денег, часы такой стоимости, что можно было бы купить целый автопарк. Они смеялись тихо, но так, чтобы все знали, что они здесь.

Аделин даже не сбавила шагу, однако, заострила свое внимание на одном парне – в сером кашемировом свитере и пальто цвета мокрого асфальта. Он был настолько высоким, что ей приходилось приподнимать голову. Он обернулся и тут же широко улыбнулся.

– Деверо, – мягкий, тёплый мужской голос.

Парень тут же повернулся всем телом в сторону девушка и раскрыл свои руки для объятий. Аделин впервые широко улыбнулась за последнее время.

– Томас Рэтклифф, вот это да! – девушка аккуратно хотела обнять парня, но он сильно заключил ее в объятия и начал кружить в воздухе.

Девушка сдержала свое самообладание и просто засмеялась.

– Я тебя не видел несколько лет уже. Ты изменилась, так выросла. – заметил Томас и снова широко улыбнулся.

Он был тем, тем самый мальчиком с летних приемов, который в детстве оттаскивал от неё назойливых мальчишек "ради справедливости". Вырос – и остался таким же. Серые глаза – стальные, но добрые, словно смотря в душу, но внушают доверие.

– Пойдем, я тебя познакомлю с парнями. Тут все свои, будешь, как в своей тарелке. – парировал Том и уже аккуратно подталкивал за спину свою подругу.

Аделин знала, что в своей тарелке она точно не будет, она не любила богатых избалованных детишек, хотя была одной из них. Она всегда была внутри, но это не значит, что ей это доставляло удовольствие.

– Джентльмены, очень хочу вам представитель Аделин Элизабет Деверо. Та самая…, – не успел договорить Томас.

К девушке уже подошел брюнет с чуть длинными, растрепанными волосами, зелеными глазами, взгляд насмешливый. Немного неряшлив в одежде, но это придаёт ему особый шарм.

– Такие как вы – не нуждаются в представление. Породу Деверо видно издалека. Позвольте представиться – Оливер Блэквуд.

Аделин протянула руку в своей кожаной перчатке и улыбнулась, как полагается в данном случае.

Том продолжил – он указал на шатена со светлыми глазами, широкими плечами, всегда в дорогой спортивной одежде, а не в костюмах. Лицо с правильными чертами.

– Лукас Грей. А рядом с ним – Себастьян Хейворд.

Девушке по дружески улыбнулся блондин с идеальной укладкой, ледяными голубыми глаза, высокими скулы, спортивного телосложение, по нему сразу же заметно, что он занимается греблей или фехтованием. Одет всегда с вызовом: дорогие костюмы с яркими деталями.

– А позади Тайлер Морленд. Он предводитель нашего закрытого клуба. Остальные где-то шляются, я тебя с ними познакомлю позже. Рассказывать о каждом не буду, по фамилиям ты всех поймешь. – парировал Том.

Аделин задержала свой взгляд на Тайлере. У него были чуть вьющиеся волосы, длинные ресницы, светло-карие глаза с насмешливым прищуром. Скулы острые, лицо аристократа и хищника одновременно. На нём дорогая рубашка и безупречный пиджак, но он носил их с ленью, как будто ему плевать. Он смотрел прямо на девушку, словно, он собирается напасть на следующую жертву. Его лицо было настолько красивым и холодным одновременно, казалось, что если к нему прикоснуться, то можно получить обморожение. Он тяжело затягивался сигаретой и не отводил взгляда, даже не моргал. Первой отвернулась Аделин.

– Приятно познакомиться, джентльмены. – девушка сказало это так мягко, словно мед расплылся по стенам старинного университета.

Молодые люди учтиво сделали поклон головой и вернулись к своим разговором, кроме Тайлера. Он лишь скучающе отвел взгляд, словно Аделин его утомила. Это зацепило девушку, но виду она не подала, она повернулась всем телом к Тому и представила свою новую знакомую Эмилию. Девушка тут же залилась краской и потеряла всю свою уверенность, которая была ранее. Том совершенно не обратил на это внимание, так это было уже в привычке, что именно реагируют люди на них не из касты.

Утренний свет лежал на каменных ступенях Марлоу ровными пластами, как страницы старой книги. Колледж просыпался, и это не был милый шум: это было жужжание улья, где каждый знает цену мёду. Коридоры пахли кофе, бумагой и духами. В Марлоу всё выглядело свободным, но работало по негласным правилам. Университет гордился своей историей, академической независимостью и "открытостью для всех", но под слоем либерального фасада скрывался чёткий социальный порядок, выстраивавшийся не одним поколением.

День начинался не с сигналов или напоминаний, а с тишины, в которой уже кто-то успевал пробежаться по кампусу, кто-то занимал уголок в библиотеке, кто-то выходил из спортзала в идеально сидящей форме. Расписание занятий – хоть и варьировалось – всё равно создавалось по принципу повторяющейся симметрии: лекции, семинары, обед, перерыв, самостоятельная работа, ужин, клубы по интересам, снова работа.

Каждый день был чисто структурирован, но не навязчиво. Всё происходило в рамках приличия, но без громких правил. Аделин быстро поняла – здесь не любят нарушителей, но презирают тех, кто слепо следует правилам. Нужно было балансировать.

Студенты из старой элиты – дети дипломатов, владельцев газет, аристократов – держались по-особенному: с ленивой уверенностью. Они редко носили вещи с логотипами – их стиль был небрежно дорогим. Они говорили тихо, не торопясь, выбирая слова. В аудиториях почти не блистали – не потому что не могли, а потому что не было нужды. Их блеск проявлялся в связях, в умении исчезать и появляться в правильное время. В приватных клубах, на закрытых встречах, о которых не писали на общих досках.

Обычные студенты – не менее умные, не менее амбициозные – старались. Они сидели в первых рядах, записывали каждое слово, репетировали выступления, вели дискуссии. Их заметность была частью выживания. Они верили, что Марлоу – шанс. Возможно, единственный. Поэтому они знали имена всех профессоров, сдавали работы за неделю до срока и боялись упустить любую возможность.

Между ними – те, кто пытался быть "и тем, и другим". Кто учился днём и пил по ночам. Кто дружил с привилегированными, но страдал от сравнения. Кто делал вид, что не замечает иерархии, но инстинктивно знал, где заканчивается его уровень.

По вечерам кампус казался особенно театральным. Свет из окон старинных зданий, фигуры студентов, идущих на собрания, обсуждения, репетиции. Кто-то курил на ступеньках, кто-то – целовался в темноте сада, кто-то – пытался не уснуть над книгами в тишине библиотеки.

Аделин – всегда посередине. Ни своя среди простых, ни полностью принятая элитой, хоть и была ближе к ним. Она наблюдала. Запоминала. Делала всё, как нужно. Но не терялась в этом ритуале.

Аудитория "Old Hall" была слишком красивой для того, чтобы в ней спорили о власти: темное дерево, резные панели, витражи.Аделин шла по аудитории словно по подиуму. Манера держать плечи и подбородок заставляла людей уступать ей половину пути, даже если они этого не замечали. На кафедре уже стоял профессор Хейл – низкий, сухой мужчина с взглядом человека, который видел слишком много амбициозных детей и перестал удивляться. На доске – название курса: "Политическая экономика".

Аделин прошла на второй ряд – прямо, не оглядываясь. Она опустила пальто цвета молочного фарфора на спинку стула и села. В этом движении не было хвастовства – просто правильная форма. Люди расправляют плечи рядом с ней автоматически, пытаясь соответствовать.

Рядом, будто извиняясь за своё существование, опустилась девушка с кофе и аккуратными, но не новыми оксфордами.

– Простите, – шепнула она и уронила ручку. – Это… – она торопливо нагнулась, волосы соскользнули на лицо, – неудобно.

– Возьми время, – ответила Аделин спокойно. – Здесь все торопятся, чтобы казаться занятыми. Девушка села, прижала рюкзак к ногам.

– Изи, – представилась она. – Изабель Харпер. Я на стипендии. Это… – она кивнула на доску, – звучит как игра без правил.

– Здесь как раз слишком много правил, – мягко сказала Аделин. – Просто они не написаны на доске.

Изи подняла на нее глаза: серые, внимательные, почти болезненно честные.Шатенка с растрепанными волосами, вечно с блокнотом или телефоном. На вид обычная студентка, но с искрами в глазах.

– Вы… ты их знаешь?

– Я ими выросла, – сказала Аделин.

На кафедре мел царапнул дерево. Тема: "Деньги как язык власти".

В аудитории едва слышимо щелкнуло несколько чьих-то украшений.

– Деньги – это не язык власти, – спокойно сказала Аделин. – Это грамматика. Люди с деньгами думают, что контролируют разговор, потому что у них есть слова. Но если ты знаешь грамматику – ты можешь молчать и всё равно управлять смыслом.

– Уточните, – Хейл не моргнул.

– Ты можешь не платить. – Аделин повернула голову на полградуса. – Ты можешь не покупать. Можешь отказать. Там, где все привыкли покупать – дороже стоит нет.

Задние ряды – оживление; передние – внимательная тишина. Хейл слегка кивнул, как отмечают попадание.

– Морленд, – произнес он спустя паузу, – как бы вы возразили?

Место на третьем ряду справа. Имя равно повисло в воздухе как тень. Семинар в аудитории был липким от чужих взглядов. Себастьян Хейворд откинулся в кресле, вертя на пальце перстень, наблюдая за другом.

– Итак, – протянул Тайлер, чуть подавшись вперед, – деньги – грамматика. Тогда что у нас синтаксис, Деверо?

– Власть, – ответила она.

– А пунктуация? – хмыкнул Оливер Блэквуд, подтягивая манжеты. – Скандалы?

– Тишина, – сказала Аделин. – Точка – это молчание.

– Боже, – протянула София Кингстон, листая телефон. Она выглядела, словно с пляжей Сан-Тропе. Брюнетка с длинными кудрями, карими глазами, смуглой кожей. Яркая и страстная. – Можно чуть меньше афоризмов, чуть больше драм? Мы всё равно живём по заголовкам.

Она из тех, кто любит сплетни и скандалы. Она заводила вечеринок, всегда в центре внимания. Её прислали учиться в Кембридж больше для статуса, чем для образования.

– Заголовки пишут те, у кого нет доступа к закрытым залам, – откликнулась Виктория Хантингтон, не поднимая глаз. – У нас – есть доступ везде. Постарайся не забывать.

Решила вклиниться в диалог статная блондинка, волосы идеально прямые, глаза холодно-синие. Она – обложка глянца. Манеры, как будто она танцует танго: говорит медленно, подчеркнуто вежливо, каждое слово – как украшение.

– У нас? – спокойно, но с насмешкой повторила Аделин.

Виктория подняла взгляд, холодный и вежливый.

– У всех, у кого есть ключи от этих залов.

– Ключи любопытны, – сказала Аделин. – Они верят, будто замки были сделаны под них.

– Замки были сделаны нами, – вмешался Лукас Грей, улыбаясь обществу, не ей. – Что-то хотела добавить, Харпер?

Изи, сидевшая по левую руку от Аделин, вздрогнула.

– Я… – она вдохнула. – Может быть, язык власти – это не деньги, а доступ? Деньги дают двери, но доступ дают люди. Сети. Благодарности. Долги.

Пауза. Оливер усмехнулся.

– Прелестно. А у долгов процент какой?

– Зависящий от совести, – спокойно сказала Изи. – Там, где её нет, – бесконечный.

Себастьян коротко хлопнул ладонью о стол, как будто оценил хорошо сыгранный такт.

– Харпер, вы милы, – подчеркнул Себастьян.

– Я не мила, – тихо сказала Изи. – Я просто думаю.

Аделин едва заметно улыбнулась. Хейл посмотрел поверх очков.

– На сегодня достаточно. На завтра – эссе: "Цена отказа". По одному листу. Поля – щедрые, мысли – нет.

Они вышли в коридор. Шум. Шёпоты. Стекло витрин отражало чужие статусы.

– Ты была хороша, – сказала Аделин, чуть повернувшись к Изи.

– Ты – пугающая, – неожиданно ответила Изи и тут же покраснела. – В хорошем смысле. На тебя смотришь – и словно понимаешь, как надо. Я рядом с тобой – не теряюсь.

– Отлично, – сказала Аделин. – Не теряйся отдельно от меня тоже.

Изи рассмеялась.

– Обещаю.

День бежал как лента новостей. Кафе "The Buttery" – масло на теплом хлебе, сплетни, как соль сверху. Библиотека – шёпот страниц. Капелла – тишина для тех, кто умеет молчать. На траве – лодочки-панты на Кэме; на лестнице – девочка, плачущая в телефон "мам, мне тут нравится, но я ненавижу людей". Рядом – мальчик, смеющийся так, будто смеётся его семья, а не он.

Аделин сидела в кафе и что-то усердно печатала в своем ноутбуке, Изи сидела напротив с книжкой в руках. Внимание девушек привлек стук в стеклянную ветрину за которой они сидели. Аделин медленно повернула голову и увидела знакомое пальто. Том широко улыбнулся и поздоровался легким движением руки. За его спиной стоял скучающий Тайлер и что-то рассказывающий Себастьян. Парни лениво зашли в кафе и подошли к девушкам. Тайлер остался на входе.

– Здравствуй, – сказала Аделин и осталась сидеть на своем месте.

– Хорошее выступление, красотка – бросил мимоходом Себастьян.

Аделин одарила его своей фирменной улыбкой и посмотрела на Изи, которая ерзала на стуле.

– Это Изи, – представила Аделин. – Изабель Харпер.

– Добро пожаловать в рой, Изи, – улыбнулся Том. – Если станет слишком шумно – у меня есть адрес, где люди читают книги, а не счета.

– Полная тишина – тоже страшно, – сказала Изи и сама удивилась, что сказала это вслух.

– Компенсируем, – пообещал Том.

Он говорил просто, даже когда подбирал слова. Никакой шлифовки светских школ – и, возможно, именно это нравилось Аделин.

– Ты изменился, – сказала она, всматриваясь. – Или я просто выросла.

– Ты стала честнее, – ответил он. – Парадоксально, учитывая место.

– Я – честная, без масок, – сказала она. – Это пугает больше, чем честность без неё.

– Пугает кого? – Том улыбнулся. – Их? – он едва заметно указал подбородком туда, где стояли Тайлер и Себастьян.

– Себя, – сказала она. – Иногда.

Том хотел ответить, но заиграл телефон: короткий звук, как тост ножом по хрустальному краю. Он взглянул, поморщился.

– Вечером… – он замялся, – у Графтонов. Ты… идёшь?. – посмотрела он на подругу.

– Я – в списке, – сказала Аделин.

– Тогда… увидимся случайно, – мягко, с самоиронией сказал он.

– Случайности – роскошь бедных, – мягко отозвалась она. – Мы называем это логистикой.

Они улыбнулись – оба. И эта симметрия улыбок показалась кому-то из тени слишком лёгкой.

Глава 3

Сумерки опускались на камни мягко, как дорогой плед. Аделин расправляла платье в своей комнате – черное, лаконичное, с открытой спиной; волосы – гладкие, собранные в низкий хвост; серьги – капли зеленого изумруда, чтобы выдать свою тайну только тем, кто умеет смотреть. Изи стояла у зеркала, перебирая простое нежно-голубое платье и бежевый жакет.

– Слишком просто? – спросила она.

– Идеально, – сказала Аделин. – Слишком старания пахнут страхом. Нам это не к лицу.

– Нам? – Изи улыбнулась слабее. – Спасибо, что нам.

– Ты ведь со мной, – коротко сказала Аделин. – Идем.

Графтон-хаус за пределами кампуса любил ночь, как дорогой галстук – воротничок: без него не складывался. Дом, уцепившись за старый сад, глядел на гостей темными окнами – будто проверял, кто достоин светиться изнутри. Внутри было всё, что обещали легенды: мраморный холл, лестница, привыкшая к каблукам с фамилиями, музыка, которая стоит дороже слов, и шампанское – ледяное, хрустальное, бесстыдно щедрое.

Фильтр прохода был невидимым: ты либо вписан с рождения, либо остаешься на крыльце.

Аделин и Изи приехали не первыми и не последними. Время в таких местах – как украшение: носишь так, чтобы заметили.

– Держись у меня за тенью, если станет шумно, – сказала Аделин.

– У тебя тень – как подиум, – ответила Изи, стараясь шутить.

Первый зал – шум и смех. Второй – шёпоты и сделки. Третий – музыка и тела. Гости переливались между ними, как ртуть.

– Смотри и запоминай, – сказала Аделин, наклоняясь к Изи. – Сплетни – это фундамент. Без них дом падает.

София Кингстон проскользнула мимо, оставив шлейф аромата и фразу: "вчера видела, как Морленд вышел из "Orchard Room" не один". Фраза была брошена в эфир как кость – не собаке; стае.

Тайлер появился не как вход – как данность. Тёмный костюм, расстегнутый воротник, на запястье – часы, которые не опаздывают. Вокруг него – тишина, упакованная в смех других. Он заметил Аделин сразу – но подошёл не сразу. И это было важнее.

Рядом с Аделин вдруг оказался Том. Не впереди – рядом. Он всегда умел располагаться на нужной дистанции: чтобы быть, но не закрывать вид.

– У них тут сменился поставщик шампанского, – сказал он в её ухо, и это прозвучало как новость на бирже. – Менее агрессивные пузырьки. Отлично маскируют горечь.

– Горечь – не в пузырьках, – сказала она.

– Мы всё равно пьём, – усмехнулся он.

– Мы – не люди, – сказала она спокойно. – Мы – история. Её легче запивать.

Он моргнул, как будто его ударили мягкой вещью.

– Ты правда стала честнее.

– Я стала ленивее, – поправила она. – Сложно врать, когда все вокруг делают это лучше.

Изи в этот момент стояла на шаг позади, внимательно слушая, не понимая половины подтекстов, но ловя интонации как музыку. Аделин направилась к стойке, где гордо расположились бокалы с игристым.

– Ты смеёшься не с теми, – сказал вдруг голос. Он не был громким, но пространство уступило ему путь.

Тайлер остановился напротив, чуть повернув голову. Светло-карие глаза – не враждебные, оценочные.

– А с кем – с теми? – мягко отозвалась Аделин.

– С теми, кто понимает, как здесь всё устроено.

– Я устроена здесь, – сказала она. – Ты просто привык, что здесь – это ты сам.

Лёгкий шум пошел по краям, как от камня, брошенного в ровное озеро.

Том держал лицо ровно, но пальцы на бокале сжались.

– Не начинай, – прошептал Тайлер Аделин, почти не открывая рта.

– Я даже не старалась.

– Не спорьте, – вмешался Себастьян, появившись как сопровождающий скандал. – Это слишком сексуально, а у нас и так все возбуждены от курса фунта.

– Вон отсюда, Себастьян, – без улыбки сказал Тайлер. – Найди себе публику.

– Нашёл, – Себастьян поклонился залу. – Спасибо, я потрясающий.

Он исчез, оставив треугольник – Тайлер, Аделин, Том – и воздух, натянутый как струна.

Ближе к часу ночи большая гостиная сдала бас на полтона – люди стали больше говорить. В библиотеке кто-то наконец-то закончил партию в шахматы, и фигуры стояли на доске как цитата: "жизнь – не мат, а длинный позиционный розыгрыш". Терраса подхватила тех, кому нужно было подышать и переосмыслить. Дом дышит по кругу: из холла – в гостиную, из гостиной – в кухню, из кухни – на террасу, с террасы – обратно в коридор, где по стенам висят фотографии прошлых лет уже ставшие пылью. Пол местами липнет от пролитого шампанского, потолок отзывается тонкой дрожью люстры. Разговоры легкие, как дым сигар, и густые, как сироп. "Где ты был прошлым летом?" – "А ты?" – "Ты видел их?" – "Слышал новость?" – "Да ладно!" Паузы окрашиваются музыкой, музыка встраивается в паузы. Тосты короткие, не для хроник – за нас, за то, что дожили, за то, что завтра тоже будет. Аделин и ее новые друзья словно вальсировали по дому, пока не выбрали идеальное место для разговоров – между выходом на террасу и холлом. Томас что-то яро обсуждал с Изи, пока блондинка медленно потягивала шампанское, которое ей принес Оливер.

– Ты часто рядом с ней, – сказал Тайлер Томасу, будто констатируя факты. Он как всегда появился из тени, неожиданно и бесшумно.

– Я часто рядом с людьми, которых уважаю, – ответил Том, не повышая голоса.

– Уважение – дешёвая валюта, – сказал Тайлер. – Её слишком много в карманах тех, кому нечем платить.

– А ты платишь чем? – мягко спросила Аделин. – Молчанием?

– Результатом, – ответил он. – Он всегда громче слов.

– Иногда громче – крики, – сказала она.

Они оба одновременно улыбнулись. И это было страшнее любого обмена ударами: обе улыбки – острые, понимающие, честные. На секунду они увидели в друг друге собственное зеркало. На секунду – испугались.

– Давайте сменим тему, – вмешался Том, непривычно резко. – Или местность.

– Местность сменится сама, – сказал Тайлер.

И сменилась.

Музыка споткнулась о чей-то крик. Не истеричный – обрубленный, как оборванная струна. Люди обернулись медленно: сначала глаза, потом головы, потом – тела. В дальнем зале, на ступенях к балкону, девушка в белом платье покачнулась, уцепилась за перила, набрала воздуха, как будто собиралась что-то сказать – и осела, как выключенная. Все было словно в замедленной съемке.

– Октавия, – прошептал кто-то.

– Где… – ещё чей-то голос, – где телефон?

Никто не снимал. Потому что в этом мире первая реакция – не документировать, а спасать фамилии.

Секунда растянулась, как кожа на барабане. Кто-то рванулся вперёд – Лукас. Кто-то отступил – Клара. Кто-то оцепенел – Себастьян. Виктория, как нож, прорезала толпу к ступеням.

– Врач, – сказала она, – сейчас.

– Скорая, – одновременно произнесла Аделин. И только теперь почувствовала, как холодно под лопатками от открытой спины. Страх в ее глаза виднелся, однако, тело не выдавало.

Изи уже была на коленях у Октавии, пальцы ловко повернули её на бок.

– Дышит, – сказала она. – Пульс слабый. Руки – ледяные. Её…

– Мы не обсуждаем, что, – жёстко сказала Виктория.

– Я пытаюсь…, – отрезала Изи.

Люди стояли стеной: богатые дети, которые впервые выглядели как дети. На полу – рассыпанный лед из ведра с бутылками, как стекло. Чьи-то серьги врезались каблуком в ковер. Музыку отключили – в доме стало слышно сердцебиение каждого. Кто-то плакал, не стесняясь. У кого-то зашевелилась рвота – шампанское не верит в трагедии.

Тайлер стоял в метре. Руки – пустые, голос – полный.

– Расчистить проход, – сказал он. – Всем отойти.

От его голоса отошли даже те, кто не привык отступать.

Том стоял рядом с Аделин, плечом к плечу. Он тихо сказал:

– Надо ее чем-то укрыть.

Аделин без слов схватила свое пальто, опустилась, накрыла Октавию. Ткань потяжелела от чужого тела. И только сейчас она почувствовала, что дрожит. Не снаружи. Внутри.

Сирена, слава Богу, здесь – не скандал, а звук работы мира. Она приближалась. А все в зале впервые думали одинаково: только бы жива.

– Никому ни слова, – произнесла Виктория, будто ею управляли чьи-то взрослые руки. – Ни одному журналисту. Ни одной записи. Это – дом. В доме – закрывают окна.

Тайлер встретил ее взгляд. В его глазах не было власти. Там была математика: "жизнь против репутации". Он кивнул – коротко.

– Вызовите официальную скорую, – сказал он. – И наш врач встретит их у дверей. – Он повернулся к двери, к кому-то отдал жестом распоряжение, кто-то уже бежал.

Фельдшеры ворвались, как белые скобки в эту черную страницу. Команды, фонарики, руки. Кислород. Носилки. Кто-то попытался говорить – и не смог.

Том сжал ладонь Аделин на секунду. Не утешая. Подтверждая: я рядом. Он отнял руку лишь тогда, когда носилки двинулись. Пальто Аделин осталось на Октавии.

– Я поеду, – сказала Виктория и посмотрела на Тайлера. Это был не вопрос.

– Поедем, – сказал он.

Они ушли в сирену, в белый свет, в холодный воздух.

Зал остался стоять – как после грозы. Кто-то сел на пол, как ребёнок. Кто-то молча наливал себе воду, не попадая в стакан. Кто-то уже придумывал правильные слова для неправильных людей.

– Деверо, – сказал Оливер, появившись как всегда – вовремя и в тени. – Ты умеешь говорить вовремя. Ты сегодня сказала правильно. – Он посмотрел на Изи. – А ты – делала правильно. Это… удивляет.

– Не делай из этого услугу, – сказала Аделин.

– Я делаю из этого долг, – поправил он, едва заметно улыбнувшись. – Это дороже.

– Запиши в свою маленькую чёрную книгу, – сказала она.

– Уже, – он слегка постучал пальцами по лацкану. – И вашу цену тоже.

Леджер – это не просто тетрадь или блокнот. В Марлоу так называли личные книги учета, которые вели студенты. У кого-то это были аккуратные конспекты лекций, у кого-то – сборники заметок, контактов, идей для будущих проектов. Но у элиты леджеры превращались в настоящие архивы власти: там записывали не только заметки по занятиям, но и слухи, договорённости, имена, даты встреч, долговые обязательства, обещания, которые давались в шепоте между бокалом вина и рукопожатием.

Леджер был наполовину дневником, наполовину бухгалтерией социальной жизни. Его страницы могли стоить дороже, чем любое досье.

Оливер никогда не выпускал из рук свою чёрную книжку. Она была маленькой, кожаной, с чуть потертыми краями – но внутри хранила его власть. В ней он записывал всё: кто с кем поссорился, кто задолжал, кто говорил лишнее на вечеринке, кто сорвал семинар, кто проспал экзамен. Иногда там были заметки о профессорах: их слабости, предвзятости, любимые ученики. Он писал мелко, плотно, иногда – кодами. Казалось, что каждая строчка была шепотом, услышанным им в коридорах, или обещанием, данным в темноте кампуса.

Чёрная книжка была не просто предметом – это был его инструмент выживания и контроля. С её помощью он мог напомнить кому-то об их тайне или подсказать другому правильный шаг. Даже друзья знали: если Оливер делает запись – это значит, что момент был важен.

Для него самого леджер был опорой. Мир казался слишком зыбким, люди – ненадежными. Но пока в его руках была эта книжка, Оливер знал: он держит нити. Он мог забыть лекцию, имя, лицо – но не забывал ни одной записи.

– Осторожнее, – вмешался Том. – Некоторые цены не громко называются.

– Отлично, – сказал Оливер. – За шёпот всегда переплата.

Он исчез, и стало легче дышать.

– Мы уходим, – сказала Аделин Изи.

– Куда? – Изи была бледная и очень сдержанная.

– Домой. – Она взглянула на зал. – Здесь слишком душно.

Том шагнул рядом.

– Я провожу.

– Случайно? – подняла бровь Аделин.

– Системно, – ответил он.

Они шли по длинной галерее к выходу. За их спинами оставался дом, который снова учился молчать. На крыльце воздух ударил холодом. Луна над садом была белая, слишком правильная – как брошь на пальто богатой женщины.

– Тебя трясёт, – сказал Том тихо. – Я помню, как ты падала в пруд в Мэнор-Хилл, – вдруг произнес он. – Тебе было семь. Ты вылезла и сказала: "ничего, платье не утонуло".

– Это сказала мама, – отозвалась она. – Я повторила.

– Сегодня ты сказала свое, – сказал он. – Громко.

– Я сказала необходимое, – поправила она. -. Это разные вещи.

Они замолчали. В эту тишину издалека дотянулся вой сирены – уже уезжающей. Где-то в доме хлопнула дверь: внутри продолжали жить, как будто жизнь не остановилась на лестнице.

– Ты понимаешь, – Том повернул к ней лицо, – что это были не игры. Они так живут. Они и завтра придут сюда – танцевать.

– И я приду, – сказала Аделин равнодушно. – Потому что это – мой мир. Я – его часть. Не за и не против. На своём месте.

– Но тебе не интересно, – осторожно заметил он.

– Интерес – роскошь, – сказала она. – Я могу себе её позволить только иногда.

Изи молчала. У неё дрожали руки, но не голос.

– Я думала, что ненавижу их, – произнесла она наконец. – А потом увидела, как они боятся, – и стало… жалко.

– Жалость – плохой адвокат, – сказала Аделин. – Она делает скидки.

– А ты? Делаешь скидки? – спросил Том.

– Нет, – сказала она. – Я ставлю цены.

Том кивнул – будто ожидал ровно это.

– Тебя заметил Морленд, – сказал он, как факт.

– Меня всегда замечают, – ответила она. – Вопрос – когда они понимают, что это было их решение.

– Для него – никогда, – сказал Том. – Он привык считать, что всё – его решения.

– Тем интереснее, – произнесла она. И позволила себе тонкую улыбку. – Пойдём.

Комната встретила их тишиной.

– Спать ты не будешь, – заметил Том.

Том стоял у двери, не сводя с нее глаз. Он хотел что-то сказать – и передумал.

– Будь… – он поискал слово, – не сильной. Ты и так сильная. Будь собой.

– Я и есть, – сказала она. – В этом и проблема.

– Для кого?

– Для мира, – она посмотрела на свои руки, на пустые запястья без браслетов. – И для тех, кто думает, что может его держать.

Том кивнул. И ушёл.

Изи легла на диване в апартаментах Аделин, не снимая жакета. Плакала – тихо, без рыданий, так, как плачут люди, которые привыкли держаться. Аделин сидела у окна, смотрела на черный сад и слушала, как стрелка часов тихо щёлкает внутри коробочки. Ей казалось, что стрелка показывает не время, а правду. Хоть Аделин и выглядела спокойна, почти неподвижно, внутри все сгорало. Это был горючий коктейль из страха, сожаления, а самое страшное – понимания.

Телефон вспыхнул раз: "Состояние стабильно". Без имени. Без смайлов. Без человеческого. Хорошие новости в этом мире всегда звучат как приговор, отложенный на утро.

Аделин устало улыбнулась – тонко, остро, словно ей разрешили дышать. В этом мире вседозволенность – не привилегия, а образ жизни. И если у каждой валюты есть курс, то у молчания – самый высокий.

Глава 3

Утро не наступило – оно просочилось в Марлоу как серый чай через марлю. Камни двора были мокры, воздух пах железом и ладаном из капеллы – кто-то успел поставить свечу до рассвета. Колледж гудел не голосами, а пересылками: "ты в порядке?", "ничего не говори", "это был несчастный случай", "ничего не пишем". Внутри любого "доброе утро" теперь жил шепот "кто был рядом?".

Аделин проснулась от собственного тяжелого дыхания. Лицо – холодное, зелёные глаза ясные, как стекло после дождя. Волосы – идеальная гладь; она вычесала их до состояния выученной дисциплины, как мысли перед боем. Изи за ночь не раз меняла позу: её легкая, тонкая тревога звучала даже в дыхании.

– Новости? – спросила Изи шёпотом, когда экран телефона вспыхнул на секунду и умер, не показав имя.

– Стабильно закончилось в четыре сорок, – ровно сказала Аделин. – Октавии не стало.

Изи закрыла глаза ладонью, как будто от света. Долгое почему осталось в горле.

– Скажи это вслух, – мягко добавила Аделин. – Чтобы оно стало тверже.

– Октавия умерла, – повторила Изи, чужой голос в собственном рту. – Это… не несчастный случай?

– Это – смерть, – сказала Аделин. – Остальные слова придумают позже.

Телефон завибрировал тем же сухим сообщением, что пришло всем, кто должен: "Cambridgeshire Constabulary на кампусе. Просьба оставаться в доступе. Прессу внутрь не допускаем. Любые комментарии – через администрацию". У каждой буквы был человек.

Во дворе у ворот стояли двое в гражданском, но правильной гражданской: однотонные пальто, по обуви – сразу видно, что не студенты; при одном – аккуратная папка с прозрачным клапаном. Дальше – машина, в которой дремала мигалка. На дверях – герб.

– Детектив Роуэн Шо, – представилась женщина лет сорока с лишним. Темные волосы убраны в пучок, лицо не холодное – выжженное работой. – Младший детектив Аша Патель, – кивнула она на мужчину рядом: худой, внимательный, с руками того, кто умеет держать чужую тайну в перчатке. – Мы будем вести опросы. Сначала – администрация, потом – вы. – Пауза. – Все.

Слово все отозвалось в стенах, как в колоколе.

– Мы подготовим зал, – отрезал декан. Он был бледнее обычного, галстук слишком туго затянут. – Студенты соберутся в Great Combination Room.

– Отлично, – сухо сказала Шо. – И, пожалуйста, никаких общих линий от вашего PR. Я очень люблю PR – он помогает определять, где не правда.

Декан кивнул, как кивают, когда знают: PR уже печатают.

Great Combination Room – зал, где обычно подавали портвейн и согласие. Сегодня – чай в фарфоре и инструктаж. Лепнина на потолке выглядела как кружево, в котором за ночь завязали узлы. Шторы – тяжелые, мохнатые, будто глотают звук. Этот зал был для светских бранчей и балов, но точно не для допросов студентов.

Студенты приходили в тихом черном: брючные костюмы, закрытые воротники, жемчуг, тонкие часы. Никто не блестал. Так правильнее.

Виктория Хантингтон стояла у камина, как статуя, которая всегда была на месте при важных сценах. Платье – темно-синее, волосы – в низкий пучок, серьги – маленькие жемчужины. Рядом – Себастьян, бледный, слегка лохматый, смех где-то остался в прошлой ночи. Оливер листал записную книжку – не свою чёрную, другую, официальную, которую можно видеть всем. Лукас ходил, как добрый надсмотрщик, раздавая "все хорошо", и это "все хорошо" било по нервам как ложь с детства.

Тайлер вошёл последним из своих. Черный костюм как решение; рубашка – белая, как бумага, на которой уже набран текст. Он занял место не у камина – у двери. Контроль.

– Слушаем, – сказала Виктория. Её голос был ровно посередине между утешением и приказом. – Сейчас будут допросы. Не нервничаем. Не домысливаем. Говорим только то, что видели.

– Мы ничего не видели, – тихо вставила Клара, складывая ладони как в молитве.

– Мы слышали крик, – поправил Оливер. – Крик – не видео. Это можно слышать.

– Деталей – ноль, – мягко добавил Лукас. – Полиция любит детали – пусть сами их собирают.

– Хронология, – Виктория загнула тонкий палец. – Мы прибыли… – глаза на Оливера.

– С 21:30 до 22:15 – поток гостей. 23:05 – первый тост. 00:12 – смена музыки. 00:37 – Октавия на балюстраде. 00:39 – падение. – Он не поднимал глаз. Дикция безукоризненна.

– Алкоголь? – спросил Себастьян, запоздало вспомнив, что алкоголь – это слово, у которого есть последствия.

– Шампанское, – сказал Оливер. – Дорогие вина. Ничего больше мы не видели.

София скривилась:

– Какого цвета было ее платье? – упрямо. – Белого. Значит, кокаин не был бы виден. И его не было. – Она бросила взглядам крючья.

– София, – Виктория чуть опустила ресницы. – Мы не обсуждаем вещества. Мы говорим о людях.

– Именно, – отозвался Тайлер. – Человека не стало. Остальное – администраторы и юристы. – Пауза. – И мы.

– Формулировка, – Виктория: – "она чувствовала себя плохо" – скользкая ступень. Мы вызвали скорую. Никаких имен врачей. Никаких кто с кем. Никаких видеозаписей – их и не было.

– Мы – не свидетели, – добавил Оливер. – Мы – присутствующие. Это разные процессуальные роли.

– Деверо, – повернулась Виктория к Аделин, – ты говорила со скорой. Пожалуйста, никаких героических подробностей. – Она улыбнулась, как улыбаются кровью. – Сохраним благородство для прессы.

– Я скажу правду, – мягко ответила Аделин. – Короткую.

– Короткая правда – лучше длинной лжи, – заметил Оливер. – Но хуже молчания. – Он поднял глаза. – Наша линия: мы не знаем.

– Мы всегда знаем, – не громко сказала Аделин. – Просто иногда не говорим.

От камина отделился Себастьян:

– Черт, прекратите. Вы говорите так, будто мы… – он запнулся, – привыкли. Мы… не… – голос сорвался; он опустил взгляд. – Ладно. Я скажу, что видел её за полчаса до. Она смеялась. Этого хватит.

– Хватит, – подтвердил Тайлер. – И улыбайся меньше.

Пауза дрожала, как занавес перед актом. В дверь тихо постучали. Вошла администратор: строгая юбка, брошь, измученная улыбка.

– Шо просит, – сказала она. – Начинаем.

– Разойдемся, – велела Виктория. – По одному. Не сбивайтесь в пары. Пары – это истории.

Коридор перед небольшим кабинетом, где шёл опрос, пах бумагой и черным кофе. На столе – бутылка воды, коробка бумажных платков, две ручки. Шо и Патель сидели ровно и смотрели прямо, но без издевки. В стороне – включенный диктофон, красная лампочка горела как комариный глаз.

– Имя, – сухо, – курс, – мягко, – отношение к покойной, – беззлобно, – где были, когда слышали крик, – подробно.

София вышла, поправляя помаду. Из её лица исчезла та самая дерзость: сейчас она была послушной.

– Они спрашивают правда ли, что у Графтонов есть закрытая комната, – шепнула она Виктории. – И был ли врач раньше, чем скорая.

– Они спрашивают всем одно и то же, – ответила Виктория. – Это как экзамен. Не завали.

Лукас вышел, сжимая небольшой стакан воды. Он всегда улыбался – сейчас не смог.

– Спрашивали, кто был ближе к балюстраде, – сказал он. – И… спросили, не видел ли я странного поведения у Октавии за час до.

– Что ответил? – Оливер.

– Что она была весела, – механически. – Что ничего необычного. – Он посмотрел на Тайлера. – Они спрашивали про тебя.

– Всегда спрашивают, – равнодушно сказал Тайлер.

Эмилия Прайс – обычная, честная, журналистская девочка, но сегодня очевидно не журналист – вышла, не встречая взглядов. Она выглядела так, будто видела, как слово "справедливость" падает со стола и разбивается.

– Они хотят имена, – сказала она тихо Аделин. – Не давай. Это будет не про правду.

– Я даю только полные имена, – отозвалась Аделин. – Внутри своей головы.

Её вызвали не сразу – правильно. В такие моменты, если провести власть через комнату, она идет последней, чтобы на неё смотрели все, кто уже был. Когда она вошла, Шо слегка улыбнулась: уважение к тому, кто держит спину.

– Мисс Деверо, – Без паузы – к делу: – Пожалуйста, садитесь вот здесь. Прекрасно. Имя, курс…

– Аделин Деверо, второй курс, политическая экономика, – голос шел как ровная линия.

– Итак, вчера, – Шо не давила. – Где вы были между 23:30 и 00:45?

– В Графтон-хаус, – ответила она. – В зале, затем на террасе, потом снова в зале. Рядом – разные люди. – Заметная пауза. – Большинство из них вы уже видели.

Патель чуть кивнул: она понимает как нужно говорить.

– Ваши отношения с Октавией Рид?

– Светские, – сказала Аделин. – Мы состояли в одном круге. Я не близкий друг.

– Употребляла ли она алкоголь? – мягко.

– Это вечеринка, – сказала Аделин. – Да.

– Наркотики? – уже Патель.

– Я не видела, – чётко. – И никого не видела, кто… – она на секунду подумала, – предлагал.

Шо следила за паузами.

– Кто был рядом с балюстрадой за минуту до падения?

– Я была в центральном зале, – ответила Аделин. – Слышала крик. Видела падение. Внутри – много людей. На балюстраде – Октавия одна.

– Вы знаете, что она умерла под утро?

– Да.

– Вы немедленно сказали Скорая, – Шо глянула в заметки. – Почему официальная, а не врач семьи?

– Я люблю официальность, – сказала Аделин. – Это экономит время и совесть.

Патель впервые позволил себе легчайшую улыбку. Интерес.

– Кто дал команду расчистить проход?

– Отдали, – сказала Аделин. – И я видела, как все отступили.

– Кто именно?

– Все, кто умеет следовать командам, – спокойно. – Включая меня.

– Морленд? – прямо спросила Шо.

– Морленд умеет говорить так, что его слышат, – ответила она. – Это редкий навык.

– Вы с ним знакомы?

– Мы учимся в одном колледже.

Шо кивнула – не поверила, а приняла. Она изменила тему внезапно:

– Скажите, мисс Деверо, – голос стал почти добрым, – чем платят за молчание в вашем мире?

– Тем, что можно украсть, – сказала Аделин. – Деньгами, репутацией, будущим. – Пауза. – Иногда любовью.

– Что вы выберете, если придётся? – спросил Патель.

– Сегодня наука отвечает за меня: ничего, – сказала она. – Я не люблю выбирать раньше повестки.

Шо посмотрела прямо. В её взгляде не было злобы. Там было что-то вроде "вижу, как ты говоришь, запоминаю, как ты думаешь".

– Спасибо, мисс Деверо. Если вспомните что-то ещё…

– Я запишу, – прервала Аделин. – И принесу. Правильно оформленное.

– Очень кстати, – Шо улыбнулась реже обычного. – Следующий.

В коридоре было влажно от дыханий. Когда Аделин вышла, взгляды к ней поднялись как головы цветов к солнцу. Кто-то шепнул: "Как?" – и получил: "Никак".

– Пройдемся, – сказал Тайлер, уже стоя возле боковой двери. Не просьба.

– Я занята, – ответила она.

– Вдохом? – он откинул голову на миллиметр. – Хотя бы пять минут.

Она могла сказать "нет". Она сказала: "Пять".

Они шли под аркадой кластера, где камень пах столетней тишиной. Скамейка у стены была сухой – туман не достаёт досюда. Тайлер остановился слишком близко, как привыкли те, кто не уступает пространство.

– Ты вмешалась, – сказал он тихо, без обвинения.

– Я сделала, – ответила она. – Это экономит чужие жизни.

– А мои – нет? – он улыбнулся еле заметно.

– У тебя много жизней, – сказала она. – Они ловко меняются местами.

Он отступил на один шаг и снова вернулся.

– Ты отвлекаешь, – сказал он. – Ты – как атомные часы. Рядом с тобой люди теряются – это проблема для всех. Ты – проблема.

– Мой ритм – не метроном для ваших решений, – сказала она. – Привыкай.

– Я привыкать не умею, – сказал он. – Я создаю правила.

– Правила пишут те, кто умеет жить с ними, – отрезала она.

Тонкая улыбка – опасная, как лезвие под манжетой. Он наклонился.

– Скажи честно: ты думаешь, что я опасен?

– Ты банален, – ответила она. – Опасность банальна. Богатые дети опасны не потому, что умны. Потому что всегда запаздывают с ценой.

– Ты мне мешаешь, – сказал он, и впервые в голосе была усталость.

– Тогда меньше думай обо мне, – спокойно сказала она.

– Ложь, – тихо. – Я не… – он споткнулся, – я не думаю о тебе.

Они стояли так близко, что дыхание стало общим воздухом. Глаза – в глаза. Нерв – к нерву. И в этой близости не было ничего нежного – только смертельно невыносимая необходимость признать притяжение. На секунду она захотела переступить границу. На секунду он понял, что не может.

– Аделин! – Голос Тома порвал нитку. Он шел быстрым шагом, лицо – закрыто, как у человека, который потерял вежливость. – Тебя зовут. Сейчас.

Тайлер выровнялся. Внутренняя злость отпечаталась в идеально прямой спине.

– Рэтклифф, – сказал он. – Ты всегда приходишь вовремя. Как охранник в библиотеке.

– Кто-то должен, – Том встал по левую руку от Аделин. Не между. Рядом. – Её ждут.

– Мы закончим, – сказал Тайлер.

– Вы никогда не заканчиваете, – ответил Том тихо. – Это и есть проблема.

– Не твоя, – холодно сказал Тайлер.

– Пока нет, – кивнул Том.

– Довольно, – сказала Аделин. – У меня – допрос. У тебя – власть. У Тома – достоинство. Давайте оставим всё при себе.

Она развернулась, первая. В этом мире выигрывает тот, кто первым уходит правильно.

На очереди у Шо сидела Изи – жадно глотая воду, но держась. Аделин прошла мимо, едва тронув её плечо – короткий сигнал: я здесь. Изи кивнула едва заметно.

– Харпер, – голос Шо был мягче. – Не бойтесь. Здесь говорите вы.

– Я… – Изи сглотнула. – Я была рядом. Я повернула ее на бок.– Она подняла глаза. – У меня родители врачи. Я знала что делать. Я не знала как жить после.

Шо положила ручку.

– Это честно, – сказала она. – Запишем. – Пауза. – Вы дружите с мисс Деверо?

– Я… – Изи улыбнулась чуть-чуть. – Я рядом с ней бываю. Это похоже.

– Она вам помогает?

– Она помогает молчать, когда надо, – сказала Изи и удивилась, как красиво это звучит. – И говорить – когда нельзя молчать.

Шо отметила. Патель отметил, как в этой фразе спрятан рычаг.

Том зашёл вслед за Изи. Он сел как человек, который не привык к ролям, но знает текст.

– Ваши отношения с мисс Деверо? – стандартно.

– Старые, тёплые, честные, – ответил он. – Мы не ведём войн.

– С мистером Морлендом?

– Холодные, братские, – ответил он. – Мы состоим в одном братстве. Из-за наших фамилий.

– Вы готовы дать письменное… – начала Шо.

– Конечно, – сказал он. – И подпишу своим именем. Полным. – Он немного улыбнулся. – Я люблю подписи.

– Прекрасно, – сказала Шо. – Мы тоже.

Себастьян, выйдя из кабинета, шёл как будто по воде. Он поймал Аделин за рукав:

– Они знают. – Голос – срыв. – Чертовы вопросы. Они как будто были там.

– Они всегда словно присутствуют на месте преступления, – сказала она. – И это их сила.

– А в чём наша? – горько спросил он.

– В том, чтобы помнить лучше, – сказала Аделин. – И дольше. – Пауза. – И молчать.

Оливер стоял у окна, как будто дымил – хотя в Марлоу за это штрафовали. Он провёл пальцем по стеклу: на кончике осталась пыль. Он посмотрел на неё, как на улики.

– Они придут ещё, – сказал он негромко. – Сегодня – опрос. Завтра – токсикология. Послезавтра – сбор версий. – Он коротко улыбнулся. – У нас – два дня, чтобы версия стала легендой.

– Легенды плохи тем, что в них верят дети, – сказала Аделин.

– А ты? – он повернул к ней голову.

– Я верю в цены, – ответила она. – Скажи, Оливер, что там у тебя в другой книжке? Цена тишины?

– Тишины – да, – сказал он. – А ещё есть цена взгляда. Твоего – на него. Его – на тебя. Она растёт.

– Это пузырь, – сказала она. – Лопнет.

– Некоторые пузыри – из стекла, – ответил он. – Режутся.

Вечером – не ночь. Кампус наконец выдохнул, как дом, в котором родился сквозняк. Шо закрыла папку.

– На сегодня достаточно, – сказала она декану. – Мы вернемся завтра. Не уезжайте из города. Пожалуйста, никаких сборов в частных домах. Никаких частных врачей без уведомления.

– Конечно, – кивал декан. Он всегда кивал.

Вечер в Марлоу не наступил – он сжал горло дню мягкой ладонью. Камни во дворе ещё пахли дождем; капелла дымилась свечами, и этот запах – воск, ладан, холод камня – держал людей спокойнее, чем любые официальные письма. На ступенях капеллы Тайлер стоял, как будто ждал дождя. Он ждал её.

– Ты устала, – сказал он, когда Аделин вышла из тени арок.

– Когда я устаю, – сказала Аделин, – я перестаю быть мягкой.

– Ты и не была, – отозвался он. – Ты – острый предмет.

– Ты – тупая сила, – ответила она.

– Мы идеально подходим, – сказал он.

Секунда – дольше минуты. В этой секунде мог бы быть любой грех. Аделин смотрела не отрываясь,лишь слегка от ветра подергивались ресницы. Тайлер же не моргал вовсе, он пытался словно своим взглядом проникнуть внутрь девушки. И в этой секунде их прервал голос, к которому не привыкаешь как к шуму моря – он слишком земной.

– Тебя ждёт Изи, – сказала София. – Она… – она запнулся, – плачет. Она держалась весь день. Сейчас – нет.

Аделин повернулась к ней сразу всем телом, как реагируют на важное.

– Где она?

– В библиотеке. Там тихо.

– Спасибо, – сказала она. – Пойдём.

Она шла быстро. Тайлер не пошел за ней – стоял и смотрел. Когда их фигуры исчезли, он поднял голову к небу, на котором небо всегда выигрывает у людей, и тихо сказал самому себе:

– Черт.

Слова звучали так, словно, это был его приговор.

В библиотеке пахло ветхой кожей переплетов и видимой честностью. Изи сидела у окна, пальцы вцепились в тонкий шарф, а грудь равномерно поднималась и опускалась.

– Я… – она подняла глаза на Аделин, и слёзы в них были как дождь: не про истерику – про облегчение. – Я сказала все как надо. Но я боюсь, что это было как надо им.

– Иногда им и нам совпадает, – сказала Аделин. – Это редкая роскошь – пользуйся.

– Спасибо, что ты рядом, – сказала Изи и сжала её руку.

Она впервые за этот день улыбнулась по-настоящему – губами, глазами, линией шеи.

– Когда-нибудь ты скажешь что-то, что мне не понравится, – сказала она. – И я всё равно скажу спасибо.

В тишине поскрипывали стулья. За окном темнело. Мир причесывал свой пресс-релиз на ночь. Ребята сели вместе за один стол и вместо того, чтобы склоняться над книгами, разговаривали не о чем, и в то же время обо всем. Они позволили забыться не некоторое время, позволили быть себе настоящими студентами. Смеялись, пытаясь заглушить звук. Том к ним присоединился позже. Они были счастливы именно в этот момент, словно проблемы все позади.

Телефон на столе вибрировал коротко. Сообщение без имени:

Долги зафиксированы

Аделин прочитала, положила экран вниз.

– Опять они?, – сказал Том.

– Всегда они, – отозвалась она. – Но делать будем мы, как и исправлять.

– Что? – Изи подняла голову.

Аделин встала, подошла к окну. В отражении – высокая, тонкая, идеальная. За спиной – Том и Изи, как два полюса: защита и смысл. И где-то во дворе – шаги Тайлера, который начал понимать: от некоторых вещей не уходят. Не потому что нельзя. Потому что невыносимо. Вечер поджал хвост. В капелле кто-то тихо пел. Кембридж стягивал на ночь шарфом небо. И вся их вселенная из фамилий на секунду затихла, как огромная сцена перед занавесом, на которой уже поставлен следующий акт.

Глава 4

Утро в Марлоу щелкнуло выключателем – свет холодный, как правда, которую не успели прикрыть пресс-релизом. Двор блестел после ночного дождя; скамьи под арками были еще влажные, а в "Old Hall" уже ставили блюда с овсянкой так аккуратно, будто от симметрии тарелок зависел статус факультета. Шепот шел волнами: "полиция вернётся", "семьи давят", "она смеялась – значит, всё было нормально", "его видели с разбитыми костяшками". Слова били о камень и разбивались, оставляя соль. Студенты говорили шепотом, даже те, кто не был соучастником, просто, потому что так надо. Аделин и Изи шли по длинному коридору, стараясь не обращать внимания на шепотом.

Том стоял у кофемашины и спорил с ней глазами, почему кофе должен быть сладким.

– Ты что смешного мне расскажешь, чтобы я перестала думать о смерти? – вместо приветствия спросила Аделин. Она присела на край тумбы рядом с кофемашиной и уперлась руками.

– Факт, – Том сделал вид, что обдумывает. – У нас в библиотеке словарь иронии стоит в разделе религия. Потому что иначе никто бы его не открывал.

– Сработало, – она едва заметно улыбнулась. – Ещё.

– Говорят, что в университетском пруду живёт старая щука по имени Пожертвование. Её никто не видел, но все знают, что без неё пруд бы высох.

– Это про тебя? – спросила Аделин с невинным интересом.

– Скорее про тебя, – ответил он. – А я… подкармливаю.

Он говорил просто; от этого становилось легче. Рядом с ним воздух звучал как музыка без слов – не навязывался, держал. Девушке было так спокойно с ним рядом, словно, ее укутывает теплое одеяло в холодную ночь.

– Вы оба слишком милые для утра, – прошла мимо Клара и бросила ещё, не оборачиваясь: – Сегодня детектив опять в чёрном. Это к дождю или к допросам?

– К дождю, – сказала Аделин.

– К дождю, – сказал Том.

Они хором рассмеялись. Смех был короткий, острый, как нож для конвертов.

И тут зал, как всегда, замолчал сам – не полностью, но так, чтобы заметить его появление. Тайлер вошёл без театра: темно-синий костюм, белая рубашка, рукава – на полдюйма выпущены из-под пиджака, на костяшках правой – свежие ссадины, тщательно промытые. Светло-карие глаза – с утренней усталостью, которая идёт только тем, кто не признается, что не спал. Он остановился, как точка на "i", и весь текст вокруг мгновенно стал разборчивее.

– Понедельник, – сказал он, беря кофе. – Лучший день, чтобы притвориться приличным.

– Ты – не притворяешься, – без интонации откликнулась Аделин. – Ты этим живешь.

– Могу научить, – бросил он.

– Я самоучка, – парировала она.

– Слышно, – он глотнул. – Свободный стиль. Вдохновляет.

Смешок прошел по студентам, как ветер, но обоих их это не коснулось. Между ними сегодня стоял новый предмет – электричество. Ощущение, если они прикоснутся друг к другу, то по телу пройдет 220 вольт.

Том смотрел на них спокойно, чуть кружась с собственным стаканом, будто танцуя в одиночку. Он не отворачивался – и именно поэтому в нём не было слабости.

– Пары, – сказала Изи, тронув локоть Аделин. – Идём?

– Идём, – повторила Аделин. – Надо послушать, как старые идеи учат молодых диктовке.

Профессор Клинфот сегодня говорил о "социальных гарантиях" изящно, как хирурги говорят о швах.

– Прекрасно, – сказал он. – Самая надежная гарантия – та, которая выглядит как подарок. Кто готов возразить?

– Подарки бывают с острыми краями, сэр, – отозвалась Аделин. – И обычно их подают с просьбой – не смотреть в упаковку.

– Браво, – усмехнулся Клинфот. – Морленд?

– Есть тонкая разница между подарком и инвестицией, – сказал Тайлер, не поднимаясь. – Первый – чтобы любили. Вторая – чтобы не забывали кому обязаны.

– Харпер? – Клинфот, как фехтовальщик, сделал пас в сторону Изи.

Изи сглотнула, прижала ручку к тетради.

– В любом случае, – произнесла она, – это всегда покупка времени. Вопрос только – чьего.

Аудитория тихо загудела. Оливер поднял бровь, оценивая гармонию "Аделин-Тайлер-Изи", как музыку в трех голосах.

Через пятнадцать минут Клинфот вдруг положил мел и, не глядя в зал, сказал:

– Кстати, – ровно, – полиция попросит нас снова быть полезными. Шум будет. Будьте взрослыми и молчаливыми. Это не противоречие, это навык.

– Мы с детства сдаём экзамен по умолчанию, – сказала Аделин.

– Да, – отозвался Клинфот. – И некоторые сдают не очень хорошо.

Смех был глухой. Лекция закончилась. Студенты потянулись в коридор, откуда пахло дождём и дорогим лаком. Аделин повернулась так, чтобы было видно лишь ее профиль. Она чувствовала тяжелый взгляд Тайлера и его презрение к ней.

Днём в дворике, где плющ сжимал стены, как украшение, их компания расселась вокруг узкого столика: Виктория – идеальная осанка, зато резинка на запястье – живая, значит, нервничает; Себастьян – глаза с красными прожилками, но улыбка держится; Оливер – маленький блокнот без названия; Лукас – переводчик с языка "нам п…" на "мы справимся". Всем друзьям пришлось играть нормальный студентов, чтобы не привлекать внимание ни администраторов, ни полиции.

– Игра? – предложил Себастьян с видом человека, который просит воду в пустыне. – Две правды и одна сплетня.

– У нас наоборот, – лениво сказал Оливер. – Одна правда и две сплетни – это и есть реальность.

– Начинай, Деверо, – Виктория повернулась к ней с тщательно спрятанной просьбой. – Смеши. Нам нужно смеяться так, чтобы не сорвать маски.

Аделин пожала плечом и поставила локти на стол, как на нотную линейку. Она провела рукой по своим волосам и хищно улыбнулась.

– Первая: детектив Шо знает, что мы лжем – правда. Вторая: кого-то из нас сегодня вызовут не только на опрос, но и на разговор с юристами – правда. Третья сплетня: у одного из вас – новый любовник, но его фамилия слишком длинная, чтобы помещаться на приглашениях.

– Первая и вторая – правда, – сказал Оливер. – Третья – сплетня, но звучит как желанная цель. – парень откинул руки назад, словно он уже победил.

– Неправильно, – улыбнулась Аделин. – Наоборот.

– Я знал! – вскинул руки Себастьян. – Слишком длинная фамилия – это наверняка… – он замялся, и в паузу легла коллективная тень. Октавия. Всё, что звучало слишком, внезапно стало лишним. Аделин одарила его улыбкой, но студент замялся.

– Давайте, – ровно сказала Виктория.

– Договорились, – кивнул Лукас и посмотрел на Тайлера. – Морленд, насмеши.

– С удовольствием, – сказал тот. – Моя правда: я не спал. Моя правда: я не хочу, чтобы из трагедии сделали легенду. Моя сплетня: я – влюблён.

Стол на секунду перестал быть горизонтальным.

– В кого? – спросил Себастьян, разумеется.

– В себя, – ровно ответил Тайлер. – Это честнее.

Смех, нервный и облегченный, прошёл по кругу. Аделин закатила глаза и бросила взгляд на Тома. Тайлер же посмотрел на неё, и глаза у него сузились. Он обратил внимание, на кого именно она обернулась.

Том подошел с двумя бумажными стаканами – отдал ей один, не спрашивая, что она пьёт. Всегда чёрный, без сахара, зато слишком горячий.

– Мы с ним сегодня играем в кто дольше будет молчать?, – сказал он спокойно, глядя на Тайлера.

– Я пока проигрываю.

Вся компания облегченно выдохнула: если два полюса не сталкиваются, можно жить. Тайлер достал сигарету и тяжело затянулся. Он медленно выдыхал дым прямо в сторону Аделин, словно пытаясь привлечь ее внимание или разозлить. Девушка не могла понять, чего он добивается. Поэтому приняла тактику – игнорирование.

Ближе к вечеру капли дождя опять начали подписывать воздух. Детективы вернулись – без шума, в тех же пальто, с теми же глазами. В Combination Room поставили чай и тарелку с печеньем так, что казалось, печенье может ответить на вопросы, если его правильно раскусить. Шо отметила еще раз и всего пару уточнений – и на самом деле много увидела.

Когда очередь дошла до Аделин, у окна, как и вчера, стоял Патель. Он запомнил её паузы и сегодня ловил сбивки.

– Мисс Деверо, – мягко сказала Шо, – нам сообщили, что между вами и мистером Морлендом есть… как бы это назвать… энергичное несогласие по поводу того, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

– Между мной и мистером Морлендом есть энергичное несогласие по поводу многого, – спокойно произнесла она. – И оно не мешает делать правильные вещи. Нам обоим. Не вместе

– Правильные – по чьей шкале? – без улыбки.

– По той, где живой всегда дороже красивого. – Аделин поймала на себе взгляд Шо – не насмешливый, присутствующий. – И да, инспектор, мы оба живые. Это редко для нашего мира.

Патель отметил что-то карандашом, не глядя. Оба живые – звучало как подсказка к чему-то личному. Он ничего не сказал.

В обеденном зале стоял привычный шум – звон посуды, смех, перекличка имен. Все старались казаться беззаботными, но после смерти на вечеринке в воздухе оставался металлический привкус. Слухи бродили по коридорам быстрее, чем кофе успевал остывать.

– Ты слышала, – прошептала Изи, новая подруга Аделин, – что полиция снова допросила трёх человек?

Аделин кивнула. Изи была наивна и растерянна, но в ее глазах горело желание прижаться к кому-то сильнее. Она смотрела на Аделин так, словно та могла её защитить.

Том присел рядом. Его улыбка смягчила напряжение, но в тот же миг к столу подошёл Тайлер. Он поставил чашку кофе на стол, как будто это было его место.

– Милый семейный обед, – протянул он, и в его голосе была издевка. – Разве вам не стоит держаться подальше друг от друга?

Том поднял глаза, спокойно, без вызова.