Читать онлайн Ставропольский «дядя Гиляй»: история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина

Юрий Николаевич Христинин

Современная Википедия в ответ на эту фамилию сразу же выдает несколько страниц убористым шрифтом – вначале «российский журналист, публицист, краевед и писатель», годы жизни 1942 – 2008, затем сравнительно короткая биография. А дальше – длиннющий перечень журналистских расследований, которые завершались очерками в центральных и местных газетах, а также книгами и документальными фильмами…

Юрий Николаевич Христинин родился 14 февраля 1942 года в семье военного. Отец был штурманом-бомбардировщиком, мать – дочь священника, невинно расстрелянного в 1933 году, на пике репрессий духовенства на Северном Кавказе. Так сложилось, что духовным развитием Юрия занимались преимущественно бабушка и тётя – Ольга Николаевна Бернасовская, заслуженный учитель РСФСР, в прошлом заведующая ГорОНО г. Невинномысска, директор школы №6, человек удивительной скромности и глубочайшей культуры. Детство Юрий провел в кубанской станице Беломечётской, где жила вся многочисленная семья по линии матери. От бабушки – представительницы потомственного священнического рода, получившей образование в Петербурге и преподававшей в начале века русский язык и литературу в Тифлисском епархиальном Иоанникиевском женском училище, Юрий унаследовал врождённую грамотность, любовь к чтению, да и сами книги, которые, несмотря на все тяготы времени, кочевали с семьей по всему Кавказу. Чтение формировало разносторонние интересы Юрия, но более всего он мечтал стать путешественником, странствовать по городам и весям, быть первопроходцем…

С переездом семьи в Невинномысск Юрий поступает в школу. Именно там он начинает писать свои первые юнкоровские заметки в школьную и городскую газеты. Удивительный факт: при том, что литература и русский язык давались мальчику легко и были любимыми предметами, оценки по ним были едва ли не удовлетворительными – познания подростка уязвляли самолюбие учительницы, потому как серьезно превышали ее личный профессиональный уровень.

После окончания школы Юрий пошел работать монтажником электромонтажного управления и сразу же стал внештатным корреспондентом «Невинномысского рабочего». Можно сказать, что профессия его нашла в самом начале взрослой жизни – в 19 лет он стал корреспондентом городской газеты. Впрочем, ненадолго.

В 1962 году пришла повестка из военкомата, и его отправили служить в Группу советских войск в Германии. Юрий не бросал «марать бумагу» даже во время службы: за активную и плодотворную военкоровскую деятельность он был отмечен благодарностью Главкома ГСВГ генерала армии И. И. Якубовского. Надо сказать, что с армейской службы у журналиста сохранилось какое-то особое отношение к военным – будь то ветераны Великой Отечественной, или обычные ребята, прошедшие афганскую или чеченскую войну, генералы или простые солдаты. Забегая вперед, скажем, что через несколько лет по инициативе Юрия и под его патронажем в «Ставропольской правде» возникнет рубрика «Факел» объемом на всю газетную полосу, ее героями станут именно они – люди в военной форме.

…Уже спустя многие годы, в начале 90-х, журналист Александр Загайнов возвращался как-то с Христининым из командировки: «…Радиоприемник в нашем «уазике» громко транслировал репортаж о крахе Берлинской стены. Юрий Николаевич отчего-то погрустнел и неожиданно вспомнил: «Ты знаешь, Саша, а я ведь эту стену строил…». От моих предложений продолжить воспоминания тогда он наотрез отказался, мудро заметив: «Вот подожди, пройдет еще лет 30, и увидишь, какие стены появятся там, в Европе. Да и на наших границах… И их строители тоже будут верить, как и мы тогда в 62-м, что делают очень нужное, почти святое дело». Я ему тогда не поверил, а вот теперь почему-то вспомнил эти слова. Ведь он оказался в итоге прав: Берлинскую тогда растащили на сувениры, а сколько еще новых стен понастроили! И у них, в Европе и Америке, и на наших границах…»1.

Непродолжительное время Юрий Николаевич работает в Горкоме комсомола Невинномысска. Здесь он знакомится со своей будущей супругой – Жанеттой Васильевной Никитенко, работником образования, с которой и пройдет по жизни 40 лет через все житейские испытания.

В 1966 году Ю. Н. Христинин поступает на филологический факультет Ростовского государственного университета, с 1976 года учится во Всесоюзном государственном институе кинематографии (сценарный факультет), оканчивает партийную школу. В ряды КПСС Христинин вступил еще в армии, и из партии так и не вышел – несмотря на произошедшие перемены в стране, на развязавшуюся в начале 90-х травлю «правых» по отношению к «левым», на все связанные с этим житейские и рабочие трудности. По словам друга Юрия Николаевича, писателя Вадима Чернова, «мимикрией он не страдал; и, хотя далеко не все одобрял в политике партии, уж очень ему претила гибкость «кузнецов счастья» – на изломе эпох он предпочел остаться самим собой»2.

С середины 60-х гг. в стране начинается масштабное движение по изучению и сохранению памятников Отечества – инициирует его Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Еcли человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране». Эти слова академика Д. С. Лихачева, обращенные к краеведам всей страны, были в полной мере созвучны профессиональной и чисто человеческой позиции Ю. Н. Христинина.

Основной темой творчества журналиста становится историческая: на протяжении всей своей жизни Юрий Николаевич интересовался судьбами людей, так или иначе связанными со Ставропольем. В эти годы на газетных полосах «Молодого ленинца», а потом и «Ставропольской правды» (ей Христинин отдал почти четверть века) появлялись исторические очерки, многотысячными тиражами печатались его книги в Ставрополе и в Москве. «День моего города» (в соавторстве с А. Екимцевым), «Два века» (в соавторстве с В. Гниловским и В. Госданкером), «На рейде «Ставрополь»», «Сестра милосердия», «На сорок пятой параллели» (в соавторстве с В. Госданкером) – это далеко не полный перечень его книг. Совместно с главным редактором «Ставропольской правды» А. Л. Попутько в 1982 году Ю. Н. Христинин пишет одну из лучших своих книг «Именем ВЧК», за которую в 1982 году авторам присуждаются Почётные дипломы Комитета государственной безопасности СССР «За лучшие произведения литературы и кино о чекистах и пограничниках». После выхода этой книги «краеведам и историкам стало еще более очевидным: огромные пласты фактов и событий, связанных с ликвидацией контрреволюционных сил и подвигом чекистов, еще ждут своего часа и своих исследователей»3.

Настоящей сенсацией стал материал Христинина о Михаиле Калинкине – нашем земляке из Георгиевска, изображенном на знаменитой фотографии военных лет, известной под названием «Политрук продолжает бой». Теперь этот факт на занятиях по истории ставропольской журналистики преподносят как легенду. Но вначале легендой стал этот снимок забинтованного офицера с лейтенантскими погонами и перекошенным от боли лицом, который поднимает в атаку своих солдат. Он был опубликован во многих отечественных и зарубежных изданиях, стал экспонатом военных музеев. А через много лет после войны в редакцию «Ставропольской правды» пришла пожилая женщина и, протянув фотографию журналисту, сказала: «Это мой брать Миша Калинкин». К счастью, тогда еще был жив автор снимка – фронтовой фотокорреспондент Иван Шагин. Но он мало что вспомнил: снимок сделал в 1944 году, когда шли бои под Ригой, фамилию офицера тогда не спросил. Христинин поднял архивы, потом обратился к столичным криминалистам. После долгого изучения снимков последовал однозначный ответ: на снимке запечатлен именно М. И. Калинкин. Потом еще несколько лет Юрий Николаевич работал в архивах и музеях, встречался с земляками и родственниками героя. В итоге вышло несколько публикаций в газетах, чуть позже – документальная повесть и фильм, благодаря чему имя героя стало известным и вошло в историю.

Алгоритм поисковой работы журналиста был почти всегда один и тот же: со страниц местных и центральных печатных изданий он обращался к читателям всей страны, разыскивая свидетелей, участников тех или иных событий. Параллельно рассылал запросы в самые различные архивы и музеи, ведомства и фонды. Задача этого этапа была предельно ясной – собрать как можно более полную документальную базу. Спустя какое-то время полученная информация постепенно начинает оформляться в отдельные заметки, очерки, интервью, и лишь спустя годы – складывается замысел художественного произведения, и документальные источники обретают литературную форму.

Кропотливо, подолгу, по крупицам Христинин восстанавливал неизвестные страницы нашей истории. Писал о судьбе вольнодумца Захара Мишина – депутата от ставропольских крестьян I-й Государственной думы 1906 года. Отыскал интересные факты о судьбе члена тайного революционного общества «Земля и воля» Григория Попко, Германа Лопатина. Героями его очерков стали также сподвижник лейтенанта Шмидта Никита Антоненко, «железный» Феликс Дзержинский, дипкурьер Алексей Корчагин и многие другие люди, оставившие след в истории страны.

Среди его открытий также судьба единственной в России женщины, награжденной военным орденом Святого Георгия IV-й степени, – Риммы Михайловны Ивановой. Ю. Н. Христинин перелистал сотни архивных материалов того времени, смог отыскать солдат и прапорщиков царской армии, принял участие в установлении подлинного места захоронения Р. М. Ивановой. Он потратил несколько лет и посетил многие города, прежде чем смог написать повесть о жизни и подвиге выпускницы ставропольской Ольгинской гимназии, ставшей в годы Первой мировой войны легендарной сестрой милосердия.

В обширном архиве журналиста до сих пор хранятся подборки материалов по каждому такому «делу»: вырезки из газет, фотографии, запросы в архивы и полученные оттуда ответы и документы, письма и отзывы читателей. И именно эта систематичность, с которой Юрий Николаевич подходил к своей работе, позволила подготовить к изданию посмертный сборник его документальных очерков – «Без права на забвение: история Ставрополья в лицах и документах» (2017).

Впрочем, исторические очерки были отнюдь не единственным жанром, которым владел журналист. Как и все профессиональные репортеры, он мог писать статьи на самые разные темы. Из-под пера «неудобного Христинина» частенько выходили критические и проблемные публикации, затрагивающие запретные темы. Свое мнение журналист выражал всегда смело и открыто, невзирая на чины и ранги. После некоторых из них «доставалось» главному редактору – к счастью, главреды «Ставропольской правды» той поры, бывшие фронтовики Павел Иосифович Дубинин и Андрей Лаврентьевич Попутько умели, что называется, брать огонь на себя и отстаивали правоту «ершистого» журналиста в очень высоких крайкомовских кабинетах.

Особый и неподдельный интерес Юрия Николаевича вызывала работа людей, чья профессия была связана с выполнением служебного долга и сопряжена с каждодневной опасностью – милиционеров, работников прокуратуры, пограничников. Христинин изучает специфику их работы буквально изнутри, работая в тесном контакте с представителями всех перечисленных служб. Серии судебных очерков в газетах и журналах, статьи, написанные на основе раскрытых уголовных дел, со временем оформляются в повести – «По особо важным делам», «У самого края» и сборник очерков «При исполнении служебного долга» (совместно с В. Ходаревым).

Отчасти сбывается и заветная детская мечта Юрия Николаевича о путешествиях, правда, воплощается она своеобразно – в бесконечные служебные командировки по краю, стране и за ее пределы (Польша, Чехословакия, ГДР). Особенной страницей жизни становится «болгарская» история. В Болгарии Юрий Николаевич был трижды: с 1969 года города Ставрополь и Пазарджик становятся побратимами – подписывается Договор о партнерско-дружеских отношениях между ними. Особенно активно деловые и культурные связи развиваются в 70–80-е годы. В эти годы задачей журналиста стало неформальное освещение в прессе этапов и итогов этого сотрудничества, знакомство ставропольчан с традициями, историей и культурой братской страны. При непосредственном участии Ю. Н. Христинина издаются сборники очерков и статей «Дорогами дружбы», «Навеки вместе».

Новая, дотоле неизвестная творческая ипостась журналиста раскрывается в период подготовки к полномасштабному празднованию тысячелетнего юбилея принятия христианства на Руси. В СССР – атеистическом государстве, где религия с 20-х годов не имела политического и общественного веса и преследовалась (семьи Юрия Николаевича это коснулось напрямую) – этот праздник впервые за всю историю страны приобрел поистине государственный размах. Христинину, хорошо знающему историю православия, свободно разбирающемуся в библейских и евангельских сюжетах, поручают освещение в прессе наиболее значимых религиозных мероприятий, интервью с виднейшими представителями Русской Православной Церкви на Северном Кавказе – с архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Завгородним), позднее – с митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным). С этих пор встречи с духовенством в рабочем графике Юрия Николаевича станут регулярными.

За свой более чем сорокалетний стаж Ю. Н. Христинин работал в «Ставропольских губернских ведомостях», «Северо-Кавказских известиях», в газетах «Вечерний Ставрополь», «Юг», «Южный экспресс», «Северный Кавказ», «Красное знамя» (Ростов-на-Дону), регулярно публиковался в центральной прессе («Журналист», «Правда», «Глобус», «Вокруг света», «Памятники Отечества»), являлся внештатным корреспондентом «Известий» (Москва).

В лихие 90-е, когда жизнь в стране перевернулась вверх дном, Юрию Николаевичу перевалило уже за 50, но он по-прежнему был молод душой, жадно интересовался всем, что происходило вокруг. Он бывал и на погранзаставах, и в «горячих точках», где лилась кровь. Ему нужно было увидеть все собственными глазами, разобраться во всем на месте, поговорить с очевидцами событий, чтобы потом поделиться своими впечатлениями с читателями. «Помню, летом 1995 года, в разгар первой чеченской войны, – вспоминает Станислав Касперский, он принес мне (я тогда был редактором «Ставропольского казачьего вестника») свою острую проблемную статью «Россия – России: «Иду на вы». В ней беспристрастно была показана эта война, где россияне воюют с россиянами. Я без колебаний поставил ее в очередной номер. Публикация имела большой общественный резонанс. Вообще смелые публикации Христинина на злобу дня всегда вызывали живой отклик благодарных читателей. Там была правда»4.

Военкор «Ставропольской правды» Алексей Лазарев поражался необычайной выдержке и поистине олимпийскому спокойствию этого «деда», который даже в насквозь прокуренной и полутемной армейской палатке продолжал заниматься своим делом: «расшифровывал» записи бесед с солдатами и офицерами и писал в своем блокноте материалы из Аргунского ущелья, чтобы потом продиктовать их по телефону стенографисткам своей редакции5.

Он шел в ногу со временем, откликался на злобу дня, обладал счастливым даром находить интересных людей и интересно о них рассказывать. «Одним из главных качеств журналиста, на мой взгляд, – заметит как-то в одном из интервью Юрий Николаевич, – должна быть способность удивляться, видеть в жизни все наиболее яркое и красивое. Если журналист перестает удивляться, ему надо просто садиться и писать заявление об уходе, подыскивая себе занятие попроще и подоходнее»6.

А что же так называемая личная жизнь, была ли она вообще при таком рабочем ритме и профессиональной востребованности? Действительно, времени на семью – росли две дочери – практически не оставалось. Весь быт, все хлопоты, связанные с образованием детей и обустройством «гнезда», целиком легли на плечи супруги – человека, также заметного в крае, только на ниве дошкольного образования. Жанетта Васильевна была тем пресловутым тылом, благодаря которому и было возможным так жить и работать Юрию Николаевичу. Ей нередко приходилось печатать его тексты, быть первым и беспристрастным цензором его материалов.

Шли годы, и уже появлялись внуки. Возиться с детьми Христинин никогда не умел, да и не пытался. Только когда они начинали подрастать, его живой родительский, а потом и дедовский интерес вызывали, например, «пушкинские баталии»: кто больше знает стихотворений классика – он или внучка? И каков же был его, уже серьезно больного человека, восторг, когда ему первому из всей родни сообщили, что внучка Юля блестяще поступила на факультет журналистики Московского государственного университета. «Ура-а-а!!!» – разразилось из телефонной трубки, покрывая расстояние между Ставрополем и Москвой.

Он любил песни, сам пел неплохо. Скорее отвлекался, чем всерьез относился к урожаю на крохотном дачном участке, пытался однажды даже вырастить там персик и арбуз. Любил просто посидеть компанией с коллегами «по перу». Не гнушался розыгрышами, особенно удачные из которых до сих пор передаются из уст в уста. А в общем, был вполне обычным человеком с хорошим чувством юмора и самоиронии.

Юрий Христинин никогда не претендовал ни на лавры писателя, ни, тем более, историка. Он – и это он неоднократно повторял сам – был репортером, журналистом. Но главное – он был патриотом, любившим свой край, ценившим его неповторимость и уникальность, отдавшим свое призвание изучению его истории, формируя неразрывную связь настоящего и прошлого не только и не столько словом, сколько конкретным делом.

И всё же, лучше и объективнее, чем кто-либо, о нём скажут друзья и коллеги:

Вадим Чернов, писатель, член Союза писателей России:

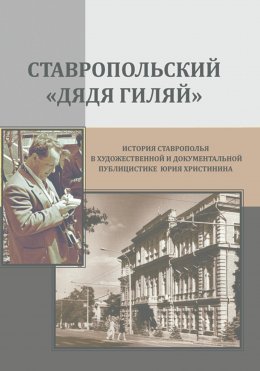

…Юрий Николаевич был прирождённым репортёром, разведчиком новых тем. Я шутливо прозвал его ставропольским дядей Гиляем, сравнивая его с московским журналистом и писателем Владимиром Гиляровским, что при его поразительной скромности ему явно нравилось… …Однажды я сказал ему: «Хочешь – могу дать тебе рекомендацию в Союз писателей. Ты ведь автор нескольких книг, не одной сотни очерков…

Он недоуменно посмотрел на меня:

– А зачем? За свой журналистский труд я наградами не обижен. Имею звание Заслуженного работника культуры, дипломы международных конкурсов журналистского мастерства, трижды лауреат премии имени Германа Лопатина7… Спасибо. Я – репортёр и им останусь8.

Станислав Касперский, поэт, член Союза писателей России:

Юрий Христинин был журналистом от Бога. Его жизнь – яркий пример счастливого совпадения природного дара и избранной профессии. Журналистика обрела в нем талантливого, фанатично преданного трудоголика. Он не изменял ей, даже когда писал книги и киносценарии… Юрий никогда не пасовал перед трудностями, преодолевал их, совершенствуя таким образом свое мастерство и набираясь опыта.

Алексей Лазарев, журналист:

…Ни дипломов в красивых рамках, ни грамот на стенах его домашнего рабочего кабинета я не увидел. Но в красном углу бросились в глаза – кавказский кинжал, врученный командованием Северо-Кавказского погрануправления за объективное освещение служебно-боевой деятельности Аргунского пограничного отряда. И старинная шашка с выгравированной по лезвию надписью:«Юрию Христинину на долгую память. В. К. Толмачев». Оказалось, полковник-фронтовик передал холодное оружие и свои награды журналисту, публикации которого с удовольствием читал более двадцати лет. Это ли не признание заслуг?..

НА РЕЙДЕ «СТАВРОПОЛЬ»

Корабли имеют свою биографию. У кораблей могут быть даже свои династии, поскольку по традиции суда, отжившие свой век, передают свои имена новым. И сегодня кораблей под именем «Ставрополь» насчитывается уже шесть. Последний появился совсем недавно: в 2018 году на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького (Республика Татарстан) прошла торжественная закладка малого ракетного корабля, которому, по ходатайству администрации города Ставрополя, присвоено имя Города Креста (на смену пограничному сторожевому судну «Ставрополь»).

Кстати, считается, что корабль, которому дано имя города, является территорией этого города. Более того, долгое время команды набирались преимущественно из жителей тех городов, чье имя носило судно. Так что «Ставрополь» – будь то маленький пароход или сухогруз внушительных размеров, пограничный сторожевой или малый ракетный корабль – всегда был не просто тезкой, но и самым настоящим «земляком» степного города.

Первым в «династии» таких кораблей стал пароход «Ставрополь», в начале прошлого века он был одним из пионеров освоения Арктики. Именно он положил начало регулярным исследовательским рейсам в устье таинственной тогда реки Колымы, проложил морской путь из Владивостока к устью Лены и Оби. Геодезические походы «Ставрополя» к берегам Камчатки позволили внести серьезные уточнения в очертания полуострова на навигационных картах. В одну из вынужденных зимовок на Чукотском море команда парохода оказала помощь попавшей в беду экспедиции знаменитого полярного исследователя Руаля Амундсена. Команда парохода приняла участие в революционных событиях на Дальнем Востоке в 1919 – 1922 гг.

В начале 1976 года Юрий Христинин размещает в девяти крупнейших газетах Сибири и Дальнего Востока заметку «Пионер Арктики»: он ищет очевидцев событий более чем полувековой давности. И люди откликаются: рабочие Владивостокского морского порта, капитаны дальнего плавания, сотрудники далеких полярных станций, школьники с мыса Шмидта… Почта приносит более двадцати уникальных снимков! Обращение в архивы и музеи страны тоже дает результат: находятся интересные архивные документы – так, например, в фондах Одесского музея морского флота СССР обнаружились записки бывшего капитана парохода «Ставрополь» Августа Шмидта, в подробностях излагающие историю далеких двадцатых годов, что называется, от первого лица.

С той поры тема судов, носящих имя «Ставрополь», становится для Юрия Николаевича одной из ведущих в его журналистской работе. Ведет он ее последовательно и систематично, и даже после выхода в свет документальной повести «На рейде “Ставрополь”» (1981) продолжает работать над историей героического парохода, «подшивая к делу» (именно так он организовывал свой архив) все новые документальные свидетельства. Более двух десятков статей на эту тему были опубликованы им в различных региональных («Ставропольская правда», «Молодой ленинец», «Северный Кавказ») и центральных изданиях («Огонек», «Морской флот», «Красное знамя» и др.).

В данный раздел вошла повесть «На рейде “Ставрополь”». Это ее второе издание, без редактуры и с сохраненным авторским текстом, который сам по себе представляет определенный художественный срез эпохи. Кроме этого, сюда включены очерки, рассказы и статьи, посвященные данной теме и опубликованные в 70–90-х гг. в журнально-газетной периодике. Представленная в них информация, бесспорно, уникальна, достойна внимания и должна быть сохранена: это и записи из бортовых журналов парохода, и докладные записки помощника капитана, и выдержки из писем родных и близких людей экипажа – то есть все то, что послужило в свое время документальной основой повести, но по различным причинам в нее не вошло.

Существенно дополнился иллюстративный ряд: здесь представлены снимки из ранее опубликованных материалов и личного архива журналиста.

Огромную ценность представляют фотографии из фондов Музея Дальневосточного морского пароходства – часть из них знакома нам по первому изданию повести, часть – публикуется впервые. Особую благодарность в этой связи хотелось бы выразить Алексею Николаевичу Субботину, руководителю направления по связям с общественностью Филиала ПАО ДВМП во Владивостоке, и в его лице всем сотрудникам Музея, чье искреннее желание помочь в поиске раритетных фотоснимков и поделиться ими, позволили этому материалу обрести новое документальное звучание.

На рейде «Ставрополь»

Вспыхнул маяк на мысе, пронзив вечерний туман.

«Отдать все рифы на брамселе!» – командовал капитан.

Первый помощник воскликнул: «Но корабль не выдержит, нет!»

«Возможно. А может, и выдержит», – был спокойный ответ.

Роберт Стивенсон

От автора

Трудно сказать, была ли бы написана эта книжка о необычных приключениях парохода Российского Добровольного флота «Ставрополь», но случилось несколько лет назад одно событие. Тогда в город Ставрополь прибыла делегация моряков с одного из лучших в Азовском морском пароходстве теплохода «Ставрополь». Возглавил ее Борис Васильевич Быковский – первый помощник капитана. Он-то и рассказал о плавающем «тезке» орденоносного степного города.

Где только не побывал теплоход – в Индии и Индонезии, на Кубе и в Египте, в Тунисе и Алжире, Марокко и Нигерии, Камеруне и Турции, Сирии и Испании… А в самом начале своей биографии «Ставрополь» побывал… на морском дне. Строили его в Германии. Но фашисты развязали войну, и недостроенное судно было затоплено в Балтийском море. Только после второй мировой войны его подняли с небольшой глубины поляки и достроили, назвав «Гдыня». А в 1953 году судно было приобретено нашей страной и получило название «Ставрополь»: на флоте по традиции имена отживших свой век судов передаются новым как бы в наследство.

– Такая история произошла и с нашим судном, – рассказывал помощник капитана, – его назвали в честь того «Ставрополя», первопроходца Севера, маленького и немощного, но сумевшего так много сделать за свою довольно долгую морскую жизнь. Жаль только, что мы о нем практически ничего не знаем, даже снимка не имеем ни в московских и ленинградских музеях, ни в архивах. А судно было по-настоящему героическое: принимало участие в спасении экспедиции Амундсена, доставляло первых советских колонистов на остров Врангеля, сражалось с белыми бандами в Охотске. Но подробности неизвестны. А как бы хотелось узнать об этом стареньком пароходе побольше!

С тех пор и не дает покоя история старого парохода. Из всевозможных литературных источников удалось узнать, что своим появлением на свет первый «Ставрополь» обязан известному полярному путешественнику Георгию Седову. Откликаясь на его призыв о создании флота для плавания к покрытому мраком легенд Колымскому краю, ставропольские «граждане и мещане» приняли участие в сборе средств на строительство судов.

Сбор этот шел по всей России, и было объявлено, что суда получат имена городов, которые внесут в казну достаточно средств. Так появился Российский Добровольный флот, в составе которого плавали суда «Москва», «Киев», «Петербург», «Кишинев»… Суммы, внесенной жителями крохотного губернского городка, тоже хватило для того, чтобы построить судно.

И представители Доброфлота не замедлили приобрести в Норвегии два однотипных парохода – «Проспер» и «Котик». Первый переименовали в честь края, который предполагалось изучить, – «Колыма», а второй – «Ставрополь». Более того: даже команда второго судна больше чем наполовину была укомплектована моряками, уроженцами Ставропольской губернии, служившими ранее на других судах. Словом, новый пароход оказался не просто «тезкой», но и самым настоящим «земляком» города Ставрополя.

На этом практически и кончалось все, что удалось узнать из старых книг и газет. Пришлось писать запросы во все музеи страны – от самых больших московских до самых маленьких, созданных при пароходствах: не знают ли чего о пароходе? Ответы приходили неутешительные…

А ведь должны же где-то храниться документы парохода, его судовые журналы? Только через два года удалось узнать, что журналы эти попали каким-то образом не по адресу – в …Центральный архив народного хозяйства СССР. Читались эти журналы словно какой-то увлекательный роман: есть, оказывается, чем похвалиться маленькому пароходику!

Но записи – только половина дела. Хотелось найти и снимки, которых нигде в музеях не было, живых людей, помнящих пароход. Пришлось обратиться за помощью к людям со страниц девяти самых крупных газет Сибири и Дальнего Востока, Ставрополья и Севера нашей Родины.

И вот тогда пошли письма, из которых удалось узнать немало интересного. Писали отовсюду: рабочие Владивостокского морского порта, капитаны дальнего плавания, сотрудники далеких полярных станций, школьники с мыса Шмидта… Больше двадцати фотографических снимков принесла почта, каждому из которых, что называется, цены нет.

Отыскался в Москве и старейший из полярников нашей страны, которому было за восемьдесят – Александр Павлович Бочек. В двадцатых годах он плавал на «Ставрополе» помощником капитана.

Так постепенно, шаг за шагом, и накапливался материал для этого документального рассказа.

Побег

Майский вечер выдался на удивление теплым и прозрачным. С тихим ласковым рокотом накатывались на прибрежные камни короткие, казавшиеся в полумраке черными, океанские волны, а воздух над Приморским бульваром был настоен на запахе свежей листвы и еще не распустившихся цветочных почек.

Боцман парохода «Ставрополь» Иван Москаленко чувствовал себя по-настоящему счастливым. И не только потому, что впервые в жизни облачился сегодня в почти новый, купленный по случаю бостоновый костюм в модную мелкую клетку, хотя и это тоже было событием вовсе не таким уж маловажным.

Всем своим видом, подходя к заветной лавочке мелкого купчика Берендеева, боцман стремился показать, что ему вовсе не впервой одеваться по-царски.

Но Ксюша, красавица Ксюша, дочка Берендеева, выпорхнув из отцовской лавочки, остановилась перед ним и всплеснула от изумления руками:

– Иван!..

Он смущенно прикусил губу и, что всегда делал в подобных случаях, подкрутил пальцами щегольской правый ус кверху:

– Чего ты, Ксюш?

– Костюм на тебе какой, Ванечка! – она схватил его под руку, на мгновение прижавшись к локтю лицом. И Москаленко вдруг ощутил сквозь бостон в клеточку тепло ее лица, такого милого и дорогого, с лукавыми серыми глазами и слегка вздернутым носиком.

Ксюша нравилась боцману «Ставрополя». Нравилась ее манера улыбаться, чуточку опустив книзу уголки тонких губ, нравились ее длинные русые волосы, собранные в тугую косу.

Сейчас она шла рядом, и он был счастлив.

– Когда я еще только училась в гимназии, я страшно хотела побыстрее стать взрослой, – щебетала Ксюша, держа боцмана под руку. – Ты знаешь почему?

– Откуда ж, – добродушно улыбнулся он. – Ты мне не говорила.

– И не скажу, – она звонко захохотала. – Не скажу, а то смеяться будешь.

– Не буду, Ксюш, – просительно пообещал он. – Ты уж скажи…

– Ладно, – смилостивилась она, – смейся, коли тебе угодно. Мне очень хотелось вот так вот пройти по бульвару с самым настоящим моряком. С таким как ты, к примеру, морским волком. И еще хотелось, чтобы я ему нравилась. Я нравлюсь морскому волку?

Она преградила ему дорогу и спросила уже без тени улыбки в голосе.

– Нравлюсь ведь? Ну, нравлюсь?

Ее тонкие трепетные губы были совсем рядом, и они, губы эти, улыбались ему, Ивану Москаленко, самому обыкновенному российскому матросу. И что только нашла в нем эта очаровательная и образованная девушка?!

Он сам не понял, как получилось, но вдруг припал к этим губам, жадно стараясь впитать в себя их чувственную неудержимую молодость. Ксюша отстранилась не сразу.

– Какой же ты, право… – с ласковым укором сказала она. Но он все равно почувствовал себя виноватым и опустил голову. Наверное, уши боцмана в это время горели ничуть не менее ярко, чем кормовые пароходные огни.

– Какой же я? – только и спросил он, тяжело вздохнув.

Она рассмеялась и вновь, как ни в чем не бывало, подхватив его под руку, ответила с улыбкой:

– Колючий, вот ты какой! Усы у тебя, как иголки у ежика. Я ошиблась: ты никакой не волк, ты – морской ежик… А помнишь, как мы познакомились?

Она сжала его пальцы своими – тонкими и хрупкими:

– Помнишь, да? Я ехала в трамвае, а ты вошел на остановке. И так важно сказал: «Соблаговолите, барышня, ножку с прохода убрать, а то наступить могу ненароком…» А потом, конечно же, наступил все-таки. Как медведь, до сих пор болит… Пожалел бы, что ли!

Они шли по бульвару молча. Но она вновь первой нарушила молчание:

– Знаешь, Ванюша, я боюсь. Боюсь, сейчас вдруг проснусь и узнаю, что ничего этого на самом деле не было. Не было тебя, не было этого вечера. Но зато есть в России какая-то революция, убивают друг друга русские люди. Оттого постоянный страх в душе, постоянная тревога… Это ужасно, Ванюша! Сегодня я видела на станции: опять оттуда эшелон с ранеными казаками пришел… Видимо, фронт неспокоен, нас теснят… Боже, неужели революция эта доберется и сюда, к нам? Неужели она помешает всему в жизни и нашему с тобой счастью тоже? Ой, посмотри!

Она остановилась вновь.

– Какой-то митинг, Ванюша. Давай, послушаем, а? – И, не дожидаясь ответа, потащила его к собравшейся у здания общества вспомоществования бедным ученикам довольно значительной толпе.

В последнее время митинги во Владивостоке были явлением достаточно частым, проводились, что называется, по поводу и без повода, и потому последовал Москаленко за Ксюшей без особой охоты. Какой-то господин в мягкой велюровой шляпе «пирожком» проповедовал, взобравшись на мусорный ящик.

– Россия во мраке, господа, в беспросветном и безнадежном мраке коммунии! – голосил он высоким и довольно неприятным для слуха фальцетом. – Отныне каждый из нас должен отдать себе отчет в самом главном: Родина-мать потеряна для всех нас навеки. И если мы не предпримем самых решительных мер… Весь мир, все цивилизованное человечество с надеждой смотрит сейчас сюда, на Дальний Восток. Потому что мы – оплот подлинной свободы, настоящая твердыня русского духа. Мы с вами – лучшие сыны и дочери нашей залитой кровью многострадальной Отчизны. Наконец, господа, создано правительство нашей новой Дальневосточной Республики. Его возглавили известные и уважаемые люди – господа братья Меркуловы. И в этом факте мы, истинные патриоты российские, видим гарантию того, что наступление коммунии с запада будет остановлено, а время большевиков – время сочтенное. Отсюда пойдут на красных славные части господина барона Унгерна, господина полковника Казагранди и других верных сынов матери-Родины. Пробил последний час большевизма, господа! И мы с вами – его могильщики!..

– Опять какие-то политические новости, – капризно улыбнулась Ксюша. – Я ведь совсем не разбираюсь в политике… Да и не женское это дело, верно? Подумаешь, невидаль: какую-то республику создали… Вань, а Вань, – она тронула его за рукав и округлила глаза: – А правда, что у большевиков все общее? И жены общие, и спят они под большущим одеялом? Правда, Вань?

Он не нашелся, что ответить, только пожал с усмешкой плечами: дескать, и как только люди в подобные вещи могут верить?

Но она ущипнула его за руку:

– Почему вы не отвечаете своей даме, о нелюбезный и неразговорчивый кавалер мой? – грозно сдвинув брови к переносице, трагическим тоном спросила Ксюша. – Дама может и даже обязана на вас обидеться…

– Я ведь не согласен с тобой, Ксюш, – пробормотал «кавалер». – Ты большевиков совсем не знаешь…

– Сколь приятно узнать, что вы, сударь мой, придерживаетесь иного мнения! Может быть, вы и вовсе большевик, господин морской волк? – рассмеялась Ксюша. – Признайтесь уж, вам за это ничего не будет. И даже больше – если жены у большевиков не обобществлены, то я против них ничего не имею. Впрочем, говорят еще, что вся эта самая эмансипация – выдумка некрасивых и непривлекательных женщин. Мне лично она, слава богу, не потребна. Верно ведь, Вань?

Боцман, сраженный только что услышанным не ведомым ему словом, совсем смутился: нет, не пара они, совсем-совсем не пара. И надо бы, как человеку более или менее порядочному, найти в себе силы, чтобы прекратить эти встречи с девушкой. Они – случайность и начались, если честно признаться, тоже по чистой случайности. Тогда в трамвае к Ксюше прицепился какой-то подгулявший казак в черных штанах с широкими красными лампасами. И некому было за девушку заступиться, но оказался рядом Москаленко да швырнул на ближайшей остановке того казака вместе с его штанами и лампасами прямо с набережной в море. Только булькнуло, между прочим! С тех вот самых пор и приходит Иван чуть не каждый вечер к маленькой лавочке Берендеева.

Сам старик – Фрол Прокопыч – смотрит на их частые встречи сквозь пальцы: не жених же матрос, а Ксюша пусть позабавится, дивчина она не глупая, лишнего себе не позволит.

В конце бульвара они опустились на притаившуюся под сенью деревьев скамеечку. Ксюша нагнулась, сорвала травинку и сосредоточенно принялась ее рассматривать. Иван остро почувствовал необходимость чем-то заполнить паузу. Он вздохнул, судорожно глотнул воздух.

– Вот чего, – сказал, выдавливая из себя слова. – Может, мы того… Не пара я тебе, словом… Неграмотный я ведь, Ксюш…

Она не услышала и не поняла его.

– Красиво как вокруг, Вань! – А потом спохватилась. – Ну и что, коли неграмотный? Научишься, невелика премудрость. Нашел, право, о чем горевать!

Они посидели несколько минут молча, вдыхая напоенный морской влагой воздух, слушая доносившиеся сюда равномерно-тревожные приглушенные вздохи моря. И вдруг где-то в кустах, совсем неподалеку, грохнул револьверный выстрел. За первым – второй, третий, а там выстрелы слились в какой-то тарабарский сплошной треск, будто кто-то по соседству с неудержимой скоростью вращал детскую трещотку, только каких-то гигантских размеров.

На тропинку выскочил из кустов человек среднего роста, одетый в черную матросскую блузу. Лица его не различить – довольно темно. На мгновение он остановился и, оглядевшись, быстро побежал в сторону причала.

– Держи! Держи его, проклятого! – неслось сзади. – Хватай его!

Топоча сапогами, на ту тропинку выскочило несколько казаков и толстый офицер с лицом бурачного цвета и револьвером в руке.

– Красный где? – задыхаясь, обратился он к Ивану. – Куда побежал? Отвечай быстрей, служба!

– Туда, – махнул рукой Москаленко в сторону центра города. – Только что, минуты не минуло…

Преследователи рванули в указанном направлении, возобновив свои истошные крики:

– Держи! Держи его! Хватай!!!

И сразу же почти все стихло.

– Зачем же ты сказал людям неправду, Вань? – строго спросила девушка. – Ты обманул их, а они ведь ловят преступника.

Иван внимательно посмотрел на нее:

– Жалко ведь человека, Ксюш, – пояснил. – Может, он и не виноват вовсе.

Боцман ожидал возражений, но девушка с неожиданной легкостью разделила его мнение:

– Может, конечно. Сейчас все может. Скоро мы уже вовсе не будем отличать красных от белых – и те, и другие, по-моему, самые настоящие разбойники. Вчера в папину лавку зачем-то зашел офицер. Пожилой, представительный такой, в хороших погонах. Набрал товару бог знает сколько. А когда папа протянул руку за деньгами, засмеялся и сказал: «После взятия Москвы, господин торговец, я заплачу вам в двойном размере. А пока запомните, что все мы должны идти на какие-то жертвы ради нашей победы». Какой мерзкий человек, не правда ли? Скажи, Вань… А вот это новое правительство, о котором говорил тот, на митинге… Как ты думаешь, оно и вправду… Москву возьмет?

– А ты как думаешь, Ксюш?

Она сдвинула к переносице брови и сосредоточенно задумалась.

– Нет, Вань, наверное, не возьмет. Очень уж далеко отсюда Москва, вон сколько тысяч верст наберется! Не дойти, наверное.

Стрелки часов приближались к одиннадцати. Позже этого часа строгий Фрол Прокопыч не разрешал Ксюше ходить по неспокойным улицам города, забитым до отказа в любое время суток трезвым и пьяным бесшабашным воинством. Да и самому Москаленко тоже надо было спешить на пароход, стоящий на рейде.

Они расстались со словами, которые всегда и везде говорят влюбленные в подобных случаях:

– До завтра, Вань!

– До завтра, Ксюш…

В темноте он ощутил на себе ее пристальный взгляд.

– Что ты, Ксюш?

– Я? – она вздохнула. – Мне… понимаешь ли, мне почему-то показалось сейчас, что мы с тобой больше не увидимся. Впрочем, не обращай внимания, это просто какой-то бред. Но я все равно боюсь: вдруг что-то случится…

Она смотрела на него, наверное, и не ожидая ответа. А он не находил для ответа слов и только вздыхал – один раз, второй…

– Боже мой! – засмеялась Ксюша. – Тебе бы с твоими вздохами играть бедных любовников в провинциальном театре, а ты почему-то плаваешь по морям. Может быть, господин морской ежик, вам есть смысл сменить профессию?

Хлопнула калитка, и исчезла легкая фигурка девушки, оставив после себя только тонкий запах каких-то не известных Ивану духов. Он жадно вдохнул этот волнующий запах и зашагал скоро и решительно в порт. По дороге на минуту остановился – свернул «козью ножку»: ее на ходу курить всего удобнее. С наслаждением затянулся доброй высушенной махоркой – одно удовольствие! Перед самым возвращением на судно пришлось сделать крюк – заглянуть к одному старинному знакомцу на Приморском бульваре – сказать ему об облавах в городе.

– Сегодня Гаврилов еле-еле от беляков ускользнул, – развел руками Москаленко. – Если так пойдет дальше, могут наши им в лапы попасться. Ты предупреди, Васильевич, кого следует…

Бывший кочегар с «Колымы» внимательно посмотрел на запоздалого гостя:

– Спасибо, что предупредил, – с чувством в голосе сказал он. – И хорошо, что зашел: передай Шмидту решение комитета. Белые собираются снять команды с ваших доброфлотовских судов. Надо не допустить этого, ни в коем случае не допустить! Уходите из порта. Ремонтируйтесь, переждите, но здесь оставаться нельзя. Ненадежными вас считают, так что подумайте!

– Ну что ж, подумаем, до встречи!..

Дежурную шлюпку с дремавшим в ней стриженым матросом-штафиркой нашел без труда:

– Давай, братишка, дуй к «Ставрополю»!

– Гуляки проклятые, – беззлобно заворчал штафирка, вставляя весла в уключины. – Спать не дают до самого утра.

– Спать, братишка, вредно, – рассудительно подтрунил над ним боцман. – Особливо, когда вахту несешь. А вообще-то ты давай свою зарядку живее поделывай. А то до утра на судно не попаду с таким шибким ходом.

Матрос, поплевав на ладони, энергично налег на весла, и они понеслись в северную часть бухты – наиболее удобную и совершенно закрытую от ветров часть Золотого Рога. К пароходу подошли с левого борта. Отозвавшись на окрик вахтенного, Москаленко легко взбежал по трапу наверх. И остановился, удивленный. Повсюду – в капитанской каюте, в кубрике, на мостике – горел свет. Не спит никто, что ли? Не поверив своим глазам, глянул на часы: половина первого, давно пора бы уже и угомониться.

Стараясь не шуметь, осторожно приоткрыл дверь кубрика. И увидел: все матросы сидят на своих койках, все одеты, все внимательно слушают. А в центре кубрика перед ними стоит сам капитан Генрих Иванович Грюнфильд. Рядом с ним – его второй помощник Август Оттович Шмидт и председатель судового комитета кочегар Корж. Лица у всех напряженные, сразу видно, что расстроенные. Заметив вошедшего Москаленко, Генрих Иванович обернулся в его сторону.

– Итак, – сказал он негромким усталым голосом, – я подвожу итоги всему мною сказанному. Как вам известно, по возвращении из последнего рейса к устью реки Колымы с товарами для наших факторий мы без дела стоим уже несколько месяцев в порту приписки. Какое здесь, во Владивостоке, положение – вы видите и сами. Не хочу строить каких-либо опрометчивых прогнозов, но положение создается весьма и весьма серьезное… Вчера вновь сформированное правительство господ Меркуловых прислало нам, как и многим другим командам транспортных судов, ультиматум. Нам предлагается с рассветом оставить судно и всем до единого влиться в ряды армии, идти на фронт. Лично я – вне политики. Но я моряк, и мне больно и трудно будет расставаться с нашим пароходом. Поэтому я принял решение посоветоваться с командой, с вами. Я – капитан. Но сегодня спрашиваете не вы меня, а я вас. И вопрос мой очень прост: что делать?

Долго и тяжело молчали моряки. А потом слова попросил Корж, человек преклонных лет, пользующийся у всей команды непререкаемым авторитетом.

– Мое мнение таково, Генрих Иванович, – неторопливо начал он, повернувши свое смуглое, прокопченное в судовой «преисподней» лицо, – не знаю, конечно, понравятся ли вам мои слова. Но не сказать никак нельзя. Не может быть сейчас людей, стоящих вне политики. Нынче вопрос, братишки, ставится оченно даже просто: либо они – нас, либо мы – их. Буржуев я в виду имею. И не к лицу нам за ихнее грязное дело в окопах гнить да кровь свою ведрами проливать. Тем более воевать против большевиков… А кто такие эти самые большевики, я вас спрашиваю? Такие же люди, как мы. Только они еще не только себе, но и нам счастья хотят… Поэтому предлагаю голосовать резолюцию: идти в армию к белякам команда «Ставрополя» отказывается!

– В ультиматуме сказано: в случае отказа команда будет разоружена и арестована, затем предана суду военного трибунала, – вмешался в разговор прямо с порога только что вошедший первый помощник капитана Копкевич. – Думаю, господа, что о подобных вещах забывать нам ни в коей мере не следует. Повиноваться власти – это священный долг моряка.

– Плевать на ихние ультиматумы! – отозвался Корж. – Мало чего той власти захочется! А у нас должна бы иметься своя голова на плечах.

– Потом как бы кровью плевать не пришлось, – иронически сказал Копкевич. – Или изображать вяленую треску меж двух столбов с перекладиной. Сейчас, господа, эти вопросы решаются быстро и очень даже просто.

– Все равно плевать!

Долго спорили матросы. И вдруг из-за стола встал Шмидт. Невысокого роста, плотный, с аристократическими флотскими усиками и чахоточным цветом лица, он повернулся к капитану:

– Генрих Иванович, что у нас с углем и продовольствием?

– Как положено, – вскинул брови Грюнфильд, – запас пятидесяти процентов от полной нормы. А в чем, собственно, дело?

Спросил, да так и не договорил до конца вопроса, с ужасом прочитав ответ на него в сухих и холодных зеленых глазах помощника.

Капитан встал со стула:

– Август Оттович!.. Неужели вы – серьезно!? Нет, конечно, скажите, что ваша мысль – не более, чем простая шутка…

– Сейчас, Генрих Иванович, – перебил его тихо, но довольно решительно Шмидт, – сейчас нам с вами, как и всем присутствующим, не до шуток. Сейчас, доложу я вам, впору слезы лить, а не веселиться. Взгляните: до рассвета недалеко, а что будет на рассвете – вы не хуже моего знаете. Вот я и выношу на рассмотрение команды предложение – уйти из Владивостока. В Японии у нас есть невыбранные фонды продовольствия и угля. Остальное – приложится…

– Уйти!? Но, позвольте, господин Шмидт… Куда уйти-то? Не на Колыму же нам возвращаться… Ваше предложение безрассудно.

– Не на Колыму, конечно, Генрих Иванович, – возразил Шмидт, не глядя на него. – Идти нам надо в Китай. Конкретно предлагаю порт Чифу. Он поспокойнее Сингапура или Гонконга. Там и переждем тревожное время. Я лично уверен, что скоро красные будут во Владивостоке: почти вся Россия сейчас принадлежит им. И пароход наш, следовательно, тоже должен принадлежать им. Думаю, что китайские власти даже окажут нам посильную помощь. Я точно знаю, к примеру, что Совет народных комиссаров Красной России обратился к властям Северного и Южного Китая с предложением установить дружественные отношения. Согласитесь: китайцам нужно быть лишенными здравого смысла, чтобы отвергнуть подобное предложение. Вот почему я предлагаю всем присутствующим решиться на этот шаг и незамедлительно следовать в Чифу.

Сел Шимдт, в волнении дернув себя за рыжеватую бородку клинышком, а в кубрике еще долго никто не решался нарушить мертвую тишину.

«Как же так? – в ужасе подумалось боцману. – Что же это происходит на белом свете? Какой такой Чифу? Ведь завтра… да нет, сегодня уже договорились встретиться… Какие китайцы!?»

– А что? – неожиданно для всех широко улыбнулся Корж, обнажив желтые прокуренные, но на удивление крепкие для его лет зубы. – Я думаю, что тут есть к чему прислушаться, над чем умом пораскинуть. Как считаете, братишки? Мне сдается, помощник капитана говорит дело…

Потом долго стоял невообразимый шум.

В четыре часа тридцать пять минут утра проголосовали. Корж подсчитал голоса.

– Двадцать четыре за, – объявил он, постучав зачем-то куцым обломком карандаша по столу. – Против – двое… Жаль, господин капитан, что вы так и не разделили мнение большинства. Да и первый помощник ваш с вами во мнении разойтись, видно, побаивается. Впрочем, – Корж ядовито улыбнулся, – впрочем, господин Копкевич это делает, надо полагать, единственно из соображений преклонения перед флотской дисциплиной.

– Ваше решение опрометчиво, – сдержанно сказал Грюнфильд. – С тех пор, как на наших судах появились матросские комитеты, я подчиняюсь воле большинства. И, конечно, не покину судно, иначе вы могли бы назвать меня плохим капитаном. Но предупреждаю: решение ваше считаю авантюристским и не берусь отвечать за его далеко идущие последствия. Кроме того, в заливе патрулируют два японских миноносца. Нам вряд ли удастся уйти с рейда незамеченными.

– Мне кажется, что нужно идти прямо на них, – посоветовал Шмидт. – Тогда у военных просто-напросто не возникает сомнения в законности нашей акции. Если же сразу принять к зюйд-весту, дело может обернуться табаком…

В пять часов сорок восемь минут утра, подняв пары, «Ставрополь» на полном ходу покинул северный рейд, никого не поставив в известность о своих намерениях, ни у кого не спрашивая особого дозволения. Пройдя буквально в полумиле от одного из патрулирующих миноносцев, он, как и предполагал Шмидт, не вызвал никаких подозрений: с них не поступило даже запросов о целях выхода транспорта.

Стоя неподалеку от рулевого, вращавшего за пальчатые рукоятки колесо штурвала, Москаленко с тоской смотрел на хмурые лица товарищей: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот тебе и свидания возле берендеевской лавочки! Вот тебе и каша с маслом!

Мимо прошел на капитанский мостик хмурый, застегнутый на все пуговицы и крючки Шмидт: наступило его время нести вахту. Москаленко обратил внимание: под глазами у помощника – синие круги, и пощипывает бородку – волнуется, значит, не меньше других.

– Ход? – спрашивает он через переговорное устройство. – Восемь? Маловато. Нас во Владивостоке скоро хватятся. Прибавить до десяти узлов. Полный вперед!

На пределе всех своих стареньких возможностей уходил «Ставрополь» из бухты Золотой Рог вперед, к неведомым и далеким японским берегам, навстречу неизвестности и риску.

– Живы будем – не помрем! – рассудительно говорил матросам трюмной команды предсудкома Корж. – Нет смысла нам наниматься на службу к буржуям. Придет время – своему народу послужим. И пусть нас их благородия с пути истинного не сбивают. Сами с усами!

И, словно в доказательство истинности сказанного, Корж жестоко щипал себя за огромного размера рыжие и жесткие, словно проволока, усы.

И не знал в ту минуту никто на борту взбунтовавшегося парохода, что китайские власти давно отвергли добрососедское предложение СНК РСФСР, на которое ссылался Шмидт. Как видно, они не побоялись все-таки поступить вопреки рассудку и здравому смыслу…

Нет следов в океане…

В Хакодате «Ставрополь» встретил постоянно проживающий там агент Доброфлота Федоров. Он, лихо взбежав по трапу, по-дружески поздоровался с Грюнфильдом:

– Куда на сей раз путь держите, господа вечные скитальцы? – весело спросил Федоров. – Неужели опять в Колыму? В России пожар, а вас от него, наверное, во льды тянет?

И, не дожидаясь ответа, деловито извлек из кармана потрепанную записную книжку:

– Кроме угля и солонины, что еще брать будете? Картофель, зелень? Берите, пока есть, и, самое главное, пока еще что-то дают: времена нынче больно уж смутные, того и гляди – закроют наши счета в японских банках. Сам не знаю, как уж тогда на родную Тамбовщину доберусь.

Он невесело засмеялся и тряхнул уже довольно седой гривастой головой:

– Думаю, что совсем скоро парижское правление Доброфлота закроет к чертовой бабушке мою контору: о каком исследовании Севера может идти речь, если в нашей собственной стране какое-то обледенение, мрак и хаос. Впрочем, господа, куда бы вы не следовали, я желаю вам счастья во имя великой и непоколебимой России. Уйдем мы – придут другие. Не знаю – будут они большевиками или монархистами. Важно, что они всегда будут русскими людьми. А для меня это – самое главное, клянусь вам, господа.

В те далекие годы все русские суда, следующие на север, непременно заходили в японский порт Хакодате. Здесь Доброфлот имел свое отделение для закупки продуктов, особенно овощей, которые стоили в Японии гораздо дешевле, нежели на Дальнем Востоке. И хотя вот уже почти три года правление банка Доброфлота не перечисляло сюда ни копейки денег, средства в распоряжении Федорова имелись, и весьма значительные.

Доверху загрузив угольные ямы, набрав свежей воды, приняв две тонны картофеля, «Ставрополь», не теряя ни единой минуты, снова вышел в море, взяв курс к берегам Китая.

Грюнфильд постоянно опасался погони, а потому то и дело, не надеясь на дозорного, сам оглядывал горизонт сквозь окуляры мощного морского бинокля.

– Всыплют же нам по казенной части под самую завязку, коли поймают, – сказал он как–то оказавшемуся рядом Копкевичу. – Ох, батенька мой, как всыплют!

Тем временем в кабинете вновь назначенного председателя правления Доброфлота капитана первого ранга Терентьева сидел его подчиненный – исправляющий должность начальника контрольной службы транспортных судов капитан второго ранга Рузских.

– Лихо же начинается, Алексей Алексеевич, – сердито говорил, прохаживаясь взад-вперед по кабинету Терентьев. – Гениально начинается! Из-под самого вашего носа удирает бог весть куда такой внушительный сухогруз, как «Ставрополь». А вслед за ним, и опять же в самом неизвестном направлении, исчезает «Кишинев»! Проходят мимо ваших эскадренных ротозеев и словно растворяются в море! Где эти суда, я вас спрашиваю?

Рузских вздохнул и постарался придать своему лицу выражение как можно более скорбное:

– Что делать, Владимир Васильевич…

– Вы мне, господин хороший, рожи не стройте! – вспылил вдруг Терентьев. – И подобных вопросов не задавайте. Вы передо мной за этих двух бегунов головой ответите. Крепко ответите, скажу я вам! Должен заметить, что его превосходительство господин премьер-министр очень и очень нами недоволен… И союзники, кстати говоря, тоже не проявляют по этому поводу никакой радости.

Терентьев опустился в кресло, усталым движением руки стер пот с широкого красивого лба. И, уже совсем тихо, подавив неожиданный взрыв, добавил почти примирительным тоном:

– Разведке дано указание расследовать все обстоятельства, связанные с побегом судов, установить порт назначения «Кишинева» и «Ставрополя». А уж если они, не приведи господь, дадут на последний вопрос точный ответ, от нас с вами потребуют самых решительных и самых эффективных действий. Мне лично ясно только одно: на север они не пойдут. Значит, либо Сингапур, либо Гонконг… либо Чифу. Скорее всего – именно Чифу! В других портах длительные стоянки русским судам категорически запрещены. А Чифу – так себе, захолустье… Значит…

Капитан первого ранга снова встал и подошел к окну. Повернувшись спиной к собеседнику, он рассуждал уже сам с собой:

– Да, конечно, Чифу. Сингапур – дело совершенно ненадежное, англичане не позволят у себя под носом заниматься подобными вещами. Месяца на два-три продуктов хватит. А вот без воды, без угля что они намерены делать? Народ, привычный к северу, привык и к свежей воде, от тухлой у них же мгновенно мор начнется. Не будет зелени – пойдет цинга. Не совсем понятна вся эта история…

Он снова опустился в охнувшее под ним массивное кресло, сверлящим взглядом серых водянистых глаз уставился на собеседника. И закончил совершенно неожиданно:

– Одним словом, господин Рузских, собирайтесь-ка вы без лишнего промедления в путь-дорожку. В качестве частного лица, разумеется. Катите в Чифу в роли эдакого российского миллионщика, приглядывающего в связи с революцией на родине местечко потише для жизни в дальнейшем. А чтоб было вам побольше доверия, возьмите с собой и дочку – молодежи полезно, знаете, по свету поездить, коловращение людей посмотреть, себя показать… В расходах вас ограничивать не хочу, но прошу употребить деньги так, чтобы обеспечить возвращение судов. Не стесняйтесь, давайте взятки портовикам – они им откажут в продовольствии и воде, а вам за это только спасибо скажут. Китайцев-чиновников я знаю, они на взятки падки, все за звонкую монету сделают. Уверен: если вы развернетесь там как следует, не пройдет и трех месяцев, как оба беглеца придут к нам с повинной. Вот тогда уж мы голов этих хитромудрых господ жалеть не будем!

Терентьев распахнул окно, вдохнул во всю силу легких влажный и солоноватый морской ветер. И с силой швырнул на пол синий карандаш, который держал в руке:

– Какая же все-таки это досада, Алексей Алексеевич! Какая досада для нас с вами, что суда, пересекая моря и океаны, не оставляют за собой никаких следов!

Плохое знамение

Через сутки после выхода из Хакодате барометр начал стремительно падать: верный признак приближающейся непогоды. И точно: уже к вечеру второго дня поднялось довольно сильное волнение, с норд-веста подул крепкий ветер. Часа через три бутылочно-зеленые волны начали перехлестывать палубу, и тогда всем казалось: вот-вот не выдержит пароход! Иногда он попадал корпусом на гребни двух высоких водяных глыб, превращаясь в своего рода мост между двумя солеными горами. И сердце у капитана невольно сжималось: выдержит ли, не развалится ли корпус от этого страшного испытания на прочность? Но «Ставрополь» выдерживал, и команда мало-помалу успокоилась, обретя уверенность в своих действиях.

– Бог, братцы, не выдаст – свинья не съест, – пошутил, высунувшись из камбуза, буфетчик Михаил Матвеев. – А коли не съест, то вот вам мое буфетное слово: сами вы свинью съедите. Мы с коком вас сегодня такими свиными колбасками накормим – пальчики оближешь!

Но шутка буфетчика утонула в реве разбушевавшейся стихии.

Дело близилось к вечеру, когда ко всем прочим бедам прибавилась гроза: молнии сновали буквально по верхушкам мачт. К штурвалу пришлось добавить еще двоих рулевых – работа здесь становилась каторжной.

Генрих Иванович не покинул в течение всей бури капитанского мостика ни на минуту. Он то и дело пытался поднести к глазам ставший давно бесполезным пляшущий в руках бинокль: видимость – нулевая. Даже сигнальный огонь на клотике – и тот с мостика был почти незаметен. Одни только вспышки молнии вырывали на секунду-другую участки моря с пенящейся зеленой водой.

– Боги, кажется, на нас разгневались, – капитан наклонился к самому уху стоящего рядом Августа Оттовича, – и когда только господин Нептун прекратит эту проклятую круговерть?

Он не закончил фразу: Шмидт крепко вцепился в рукав реглана:

– Что это, Генрих Иванович?

Грюнфильд перевел взор в сторону протянутой руки второго помощника. И тотчас вспышка молнии осветила картину, от которой дрожь пробежала по телу бывалого моряка: кабельтовых в пяти-шести от «Ставрополя» моталось на волнах крохотное рыболовецкое суденышко с разодранным треугольным – латинским – парусом. Суденышко уже взяло бортом воду, и два стоящих в нем человека в немой мольбе простирали к «Ставрополю» руки.

Одновременно с капитаном картину эту заметили и рулевые, и все, кто находился на палубе: стон ужаса вырвался словно из одной груди.

Молния блеснула снова, снова озарив место еще одной морской трагедии.

– Право на борт! – скомандовал Грюнфильд. – Машина, полный вперед!

Он сказал это только для того, чтобы хоть что-нибудь сделать: моряк с многолетним стажем прекрасно понимал всю безнадежность любых попыток, направленных на спасение обреченных. И точно: когда молния осветила участок океана в третий раз – на волнах уже не было ничего, только, кажется, пляска их на месте беды была вдесятеро веселее прежнего.

Грюнфильд обратился к Шмидту, и тот даже в темноте различил необычную бледность на лице капитана.

– Дурное знамение, Август Оттович, – с сердитой дрожью в голосе сказал он. – Очень дурное. Не принесет нам этот переход ничего хорошего, поверьте совести.

Он сразу же, однако, взял себя в руки, добавив с виноватой улыбкой:

– Если вы позволите, я спущусь на минуту к себе, переоденусь. Вымок до нитки! – и, не дожидаясь ответа, торопливо отвернулся от помощника.

…Словно желая искупить свою невольную вину перед людьми, природа скоро утихомирилась, и в оставшиеся сутки перехода море напоминало собою скорее спящего ягненка, нежели разгневанного льва. Пришлось даже с помощью помпы подать на палубу забортную воду и устроить массовое купание команды: жара была нестерпимой. Розовый столбик спирта в термометре подскочил так высоко, что грозил разорвать свою стеклянную колбу-тюрьму.

– А у вас, оказывается, тут тоже тепло, – стирая пот с красного лица, сказал, выглядывая из камбуза, кок Иван Гусак. – А я думаю: вдруг кто замерз – полезайте ко мне греться…

И он со вздохом вновь отправился к своим медным бачкам и сияющим, словно лицо счастливого именинника, сковородкам…

Ранним утром 4 июня 1921 года показался залив Печжили – акватория порта Чифу. Скоро с палубы был уже хорошо виден город. Небольшой и залитый солнцем, он был словно на ладони. И город, и форт на высоком холме многие из членов команды парохода видели не впервые. Но сейчас каждый смотрел на них по-особенному – с надеждой и тревогой, с каким-то невысказанным тайным вопросом.

Уже через час с небольшим «Ставрополь» принял на борт с кормового трапа китайского лоцмана, а еще через полтора часа отдал якорь на втором рейде.

Командный состав парохода облачился в новые кителя, матросы тщательно побрились – такова сила традиции. И только судовой механик Михаил Иванович Рощин по-прежнему разгуливал в измазанном кителе с продранными локтями.

Рощин был в некотором роде достопримечательностью «Ставрополя». Начинал он еще на парусниках юнгой и, состарившись в море, знал все судовое хозяйство в совершенстве, стал, как о нем говорили, корабельным дедом. Будучи человеком добрым и отзывчивым, он пользовался всеобщей любовью команды, которая называла его странным именем Паете. Приняв судно, Грюнфильд долго не мог понять происхождения этого сверхоригинального прозвища и принужден был обратиться за разъяснениями к Копкевичу.

– Когда Рощин хочет сказать «понимаете», – пояснил первый помощник, – он глотает начало и середину слова, и у него выходит не «понимаете», а «паете». «Паете» же это у него – речевой сорняк.

И вот сейчас добрейший Михаил Иванович беззаботно «светил» на палубе своим допотопным форменным кителем.

– Дорогой мой, нехорошо получается, – попытался было усовестить его капитан. – С минуты на минуту портовые власти прибудут, вы же, извиняюсь, в таком затрапезном виде пребываете…

«Дед» в ответ только улыбнулся:

– Да ведь мне с ними, паете, трапезу не делить, Генрих Иванович, – это уж ваше дело, дело начальства. А я как их завижу, сразу в машинное отделение и уберусь. Ну их, этих визитеров, к лешему! Мне в машинном, паете, удобнее, климат там для меня привычней…

Грюнфильд устало махнул рукой:

– Ладно уж, Михаил Иванович, к топкам или к машинам ступай, бог тебя простит!

Между тем на воде вокруг «Ставрополя» возникло что-то наподобие плавающего базара. Сотни крохотных джонок, заполненных самыми различными товарами, окружили пароход. Наверное, взгляни кто на эту картину сверху, и показалось бы ему: сидит посреди растревоженного черного муравейника огромный черный кот – «Ставрополь».

– Нашалник! Нашалник! Купы, нашалник! – неслось со всех сторон, со всех джонок.

Наиболее нетерпеливые продавцы швыряли на палубу образцы своего товара, и какой-то перезрелый помидор угодил как раз в белый парадный китель Копкевича, который даже взвыл от подобного неуважения.

– У, чертово отродье! – погрозил он кулаком всем джонкам одновременно, не имея возможности установить конкретно личность своего «благодетеля». – Чтоб вам всем провалиться в преисподнюю. Чтоб вам!.. – и тут он не сдержался: добавил нечто куда более крепкое и соленое, нежели простое упоминание имени бога морей. Вслед за этим Копкевич отправился к себе в каюту – переодеваться.

Как ни странно, среди кишащих сплошным роем джонок долго почему-то не появлялся катер с представителем портовой администрации. Он прибыл только около пяти вечера, и толстый китаец – помощник коменданта порта – долго кланялся и по-английски извинялся перед «нашалниками».

– Сегодня пришло много судов, – говорил он, – и было очень, очень много всякой работы.

Китаец жаловался на обилие всяких занятий и как бы вскользь добавил:

– Сами понимаете, начальник, платят мало, платят плохо, службу требуют, а платят мало, плохо. Китай – страна бедная, тут не всем платят хорошо. Многим платят плохо…

Мгновенно и хорошо поняв слишком уж прозрачный намек, Грюнфильд велел погрузить на катер к китайцу заранее приготовленные на этот случай дары: штуку зеленого сукна и ящик спичек, оставшихся еще от последнего колымского рейса.

Помощник коменданта, увидев это, сделался еще вежливей и приятней. Он, конечно же, совсем не это имел в виду, но если господа русские начальники столь великодушны, чтобы оказать посильную помощь бедному человеку, то… Кстати говоря, его зовут Цзян. Именно так называют его друзья, и он хочет, чтобы русские тоже называли его так. Чем он, в свою очередь, может быть полезен славному экипажу замечательного парохода, о котором так много слышал?

Генрих Иванович пояснил, что ему нужна надежная якорная стоянка на довольно длительный срок. Нужно разрешение на связь с берегом и разрешение на право производить свободные закупки необходимого продовольствия.

– «Ставрополю» требуется кое-какой ремонт, – слукавил капитан, – поэтому мы предполагаем пробыть здесь никак не меньше трех месяцев.

– Какой же ремонт? – изумленно вскинул брови китаец. – У нас нет дока! Мы не Гонконг, начальник, мы не ведем ремонтные работы…

– Я благодарен вам за беспокойство, – снова слукавил Грюнфильд, – но мы обойдемся своими силами. Главное, сделайте то, о чем мы только что имели честь вас попросить. И поверьте, друг мой, мы сумеем по достоинству отблагодарить такого честного и добросовестного человека, как вы…

Услышав последнюю фразу, китаец, казалось, мгновенно переломился пополам: его поклоны и изъявления благодарности хлынули неудержимым и бесконечным потоком. Минут пять, если не больше, все окружающие вообще не видели его лица, а только круглую войлочную шапочку на голове.

– Цзян сделает все, – заверил он, покидая «Ставрополь», – пусть только русские начальники подождут денек-другой, а потом они увидят, как все будет сделано.

Когда катер с помощником коменданта отвалил от борта, Грюнфильд засмеялся с чувством облегчения:

– Как вам нравится этот честный взяточник? Кажется, у нас нет никаких оснований для беспокойства.

И только угрюмый Копкевич счел своим долгом сбить настроение капитану:

– Не будем слишком оптимистичны, – сказал он. – Не забывайте о том, где находитесь. И… о знамении в Японском море!

Гость из России

По странному совпадению обстоятельств, именно в этот же день, 4 июня 1921 года, в Чифу прибыл богатый дальневосточный промышленник Алексей Алексеевич Лаврентьев с дочерью Викторией. Остановился он в самом фешенебельном отеле города – «Кантоне». Перед тем, как выбрать апартаменты, долго листал книгу со списками проживающих:

– Я не хотел бы жить рядом с людьми, имеющими сомнительные репутации, – пояснил он портье. – Извините, но я придерживаюсь в своей жизни самых строгих правил.

Наконец после долгих колебаний он все-таки изъявил готовность занять сорок шестой номер, рядом с номером мистера Гэмфри Гопкинса – представителя одной из крупнейших торговых фирм Великобритании.

Номер состоял из четырех комнат, одна из которых по размерам оказалась довольно-таки значительной. Ее Лаврентьев определил как приемную. Самую светлую и уютную комнату отдал дочери, напротив – взял себе. После двух часов перетаскивания и перестановки мебели в соответствии со вкусом нового жильца слуги, наконец, вздохнули облегченно: гость явно выдохся. Сейчас, само собою разумеется, как водится в подобных случаях, он заляжет спать и при этом не забудет потребовать тишины в коридорах.

Но, на удивление, гость укладываться в постель явно не торопился. Уже через пятнадцать минут, оставив дочь в полном одиночестве и даже не позаботившись об обеде, он вышел из своих апартаментов и поинтересовался у гостиничного служащего дорогой в порт.

Там именно его и видел сменившийся после дежурства портье.

– Странный человек этот русский начальник, – рассказывал он потом приглушенным голосом своим сослуживцам, – как бы даже свихнувшийся. Взобрался на холмик и долго-долго осматривал в бинокль стоящие на рейде корабли. Будто бы у нас в городе и окрестностях больше и посмотреть не на что!

Вернувшись около шести вечера в отель, Лаврентьев счел своим долгом немедленно нанести визит вежливости оказавшемуся у себя мистеру Гопкинсу – человеку, как выяснилось, хоть и штатскому, но имеющему большой вес и влияние среди военных как английской миссии, так и китайских. По тому, сколь подобострастно слушали его советы китайские офицеры, можно было принять Гопкинса за генерала или, в крайнем случае, полковника, но никак не за представителя иностранных деловых кругов.

Лаврентьев, великолепно говоривший по-английски, с некоторым даже оксфордским акцентом, и несмотря на несколько великоватый нос и маленькие глазки, оказался человеком в общем и целом весьма и весьма приятным. Настолько приятным, что уже на десятой минуте разговора мистер Гопкинс распахнул полированную дверцу передвижного бара и достал оттуда бутылку виски:

– Выпьем за знакомство? Виски очень хорошо!

Неторопливо попивая обжигающий напиток, гость рассказал англичанину, что он – крупный промышленник из России, имеющий мыловаренные и текстильные производства в Торжке и Омске, а также занимающийся в некоторых размерах производством гвоздей – как простых, так и ковочных.

– К сожалению, мистер Гопкинс, Россия… – он развел с тяжким вздохом руками, показывая одновременно всем выражением своего лица собственное отношение ко всему происходящему у него на родине. – К счастью, в свое время я сумел поместить значительную часть своего состояния в Северокитайский банк, филиал которого имеется и здесь, в Чифу. И вот, принужденный сейчас, на склоне лет, покинуть дорогую и горячо любимую родину, ищу я места, где можно приклонить голову. Может быть, – кто знает! – именно в этом приморском городке суждено мне найти мое последнее успокоение…

Говорил Лаврентьев несколько возвышенно и высокопарно, но, под впечатлением момента и выпитого виски, мистер Гопкинс свое согласие с каждым услышанным словом подтверждал неизменно кивком маленькой плешивой головы на длинной и сморщенной, словно у индюка, шее.

– О, йес, – говорил он. – Йес, да, конечно! Что делается с Россией! Она – словно конь, поднявшийся на дыбы на самом краю пропасти! А большевизм надо уничтожить в собственном гнезде. Его надо выжигать, как раковую опухоль – каленым железом. Вот почему, дорогой мистер Лаврентьев, мое правительство не жалеет средств и сил, дабы задушить гидру в младенчестве. Иначе плохо будет, как говорят у вас, русских, дурной пример заразителен. Думаю, что все умные правители и государства должны объединить свои усилия против коммунизма. Это великая война, и мы обязаны, если хотим жить, выиграть ее…

Лаврентьев вздохнул еще тяжелее:

– Мне, как истинному патриоту, обидно и стыдно за свою родину, мистер Гопкинс. Но еще обиднее видеть, как кое-где поддерживают и привечают цареубийц. Поверьте, что не далее двух часов назад, гуляя по набережной, я увидел стоящее на рейде русское судно «Ставрополь». Еще несколько дней назад во Владивостоке я слышал ужасную историю о том, что его команда изменила богу и правительству господ Меркуловых. Образно выражаясь, это же просто-напросто гражданский вариант «Потемкина»!

От удивления и неожиданности Гопкинс позабыл даже не только кивнуть головой, но и выпить поднесенное ко рту виски:

– Как, мистер Лаврентьев? Здесь «Потемкин»?! – глаза его сделались совсем круглыми.

– Не совсем, конечно, то, о чем вы изволили подумать, мистер Гопкинс, но почти то же. «Ставрополь», отказавшись подчиниться законным властям, бежал несколько дней назад из Владивостока. Его команда, видите ли, хочет служить только большевикам… И здешние власти принимают этих красных с распростертыми объятьями. Чувствую сердцем: дадут они мятежникам и воду, и продовольствие, и уголь… А те потом отсюда через Суэц да прямиком в Питер и дернут…

Гопкинс встал и, вытянув шею, захлопал себя по карманам брюк, отчего вдруг снова сделался похожим на большого рассерженного индюка:

– Куда же подевался этот проклятый блокнот? – раздраженно бросил он. – Ну, уж нет, мистер Лаврентьев! Этот номер тут у господ большевиков не прорежет! Я сейчас же позвоню в английскую военную миссию… У меня найдутся знакомые, которые смогут положить конец этому безобразию! Надо изолировать этот пароход от берега, изолировать как можно быстрее и намертво. Как вы сказали, он называется?

– «Ставрополь», мистер Гопкинс.

– Интересное название! По-гречески, если не ошибаюсь, это означает «город креста»? у вас в России и вправду есть такой город? И там действительно на людях есть крест? Хоть какой-нибудь, хоть самый плохонький? А если да, то почему нет этого креста на моряках этого парохода?

Довольный каламбуром, Гопкинс улыбнулся длинными серо-синими полосками губ.

– Поверьте, мистер Лаврентьев, западные державы не только делали и делают, но и сделают впредь все для многострадального русского народа. Мы будем помогать ему всеми нашими силами и средствами! Уверяю: победа в конце концов будет на нашей стороне. Виктория ожидает нас и только нас!..

– Истину изволите говорить, – склонил голову Лаврентьев. – Так позвольте и мне поднять сей скромный тост за все только что вами сказанное и пригласить вас к себе в гости. Признаюсь, сам я – лицо от политики далекое. Но и мне очень хотелось бы помешать этим типам с парохода. Сделать-то, в сущности, надо немного: лишить их пищи, воды да угля, и они сами вернутся восвояси с повинной… Уж если есть такая у вас воля – оказать России посильную поддержку в этом деле, скажу вам прямо и честно: за мною не станет, я за расходами не постою! Мы, русские, умеем ценить верную и честную дружбу…

Гопкинс отхлебнул глоток виски, прищурился, посмотрел остаток на свет. И самым спокойным, самым будничным тоном ответил:

– Вот и хорошо, мистер Лаврентьев, что нас с вами заинтересовали одни и те же вещи. Деловые люди быстро узнают друг друга. И я вижу, что вас в Чифу интересует не только и не столько возможность провести остаток своих дней с помощью филиала Северокитайского банка. Судно это тоже интересует вас в значительной степени, и я готов оказать вам посильную помощь. А насчет расходов… это уж само собою разумеется. На свете ничего не делается бесплатно, и я лично в вашей благодарности не сомневался ни одной минуты. Мы ведь – люди цивилизованные.

И Гопкинс как-то по-индюшиному рассмеялся.

Подарок

Уже двое суток прошло со дня первого визита услужливого Цзяна на борт «Ставрополя». Несмотря на столь твердо данное обещание, он не приезжал. Да и вообще, казалось, о русском пароходе все начисто забыли: даже джонки с самодеятельными мелкими торговцами – и те не показывались у борта, словно в воду канули.

На завтрак истосковавшейся по свежей пище команде удалось все-таки купить у одного китайца немного рыбы. Китаец был низенький, в коротких старых штанах, в соломенной, порванной во многих местах конической шляпе. Получив свои несколько юаней, он долго кланялся, прижимая деньги к голой груди, обтянутой смуглой сухой кожей, из-под которой выпирали ребра.

Видимо, он был совсем бедняком – даже джонки – и той у него не было. В море он выходил просто на большом плоту, связанном веревками, из неструганых бревен. В углу плота Москаленко доглядел огороженный досками и засыпанный землей участок примерно в полтора квадратных метра. На участке этом что-то зеленело: не то лук, не то чеснок. Матросы, как и боцман, очень заинтересовались этим клочком земли. Решились потревожить вопросом Копкевича, который не раз бывал в Чифу и Гонконге и даже немного говорил по-китайски.

– Это же у него огород такой, – с кривой усмешкой пояснил первый помощник, – видите, лук посадил. Дело в том, что у многих китайцев в портовых городах вообще нет никакого жилья, кроме таких вот плотов. На нем он и в море ходит, на нем в будочке спит, на нем и огород выращивает. А вон, видите, еще земля в одном местечке насыпана? Так там ничего не растет, на той земле он огонь разводит и похлебку себе варит. Нищий, одним словом, человек!

Копкевич снова повторил последние слова и, полюбовавшись немного произведенным на слушателей эффектом, степенно удалился к себе в каюту. А Ивану почему-то стало до смерти жаль этого маленького человечка, у которого ничего, даже порядочного огорода, не было.

– Эй! – крикнул он. – Поди сюда!

Пошарив в карманах, нашел монету в десять юаней: – Лови, приятель! Не поминай лихом русских матросов!

Китаец подхватил монету на лету и снова, прижав к груди ладони, что-то залопотал. А к нему вдруг со всех сторон потянулись смоленые матросские ладони:

– Бери, дружище, бери, не стесняйся! От чистой души же!

А кто-то протянул пачку табаку:

– Кури, эдакий-такой узкоглазый!..

Китаец, вертясь волчком посреди плота, приседал на цыпочки перед каждым очередным своим благодетелем. А потом вдруг выпрямился и ударил себя по ребрам на груди:

– Бинь!

– Зовут его так, видно, – заулыбались понимающие матросы. – Бинь… Это же по-нашему Боря! Будешь Боря, лады?

Китаец заулыбался и с трудом повторил непонятное слово:

– Борья…

– О, поладили! – засмеялись матросы. – Молодец, Боря!

Мало-помалу Боря осмелел, сел, подогнув под себя ноги, и принялся что-то рассказывать, поминутно кивая головой и вздыхая. Никто, конечно, ничего не понял, и лишь Рощин счел своим долгом разъяснить:

– Несладкая у этого парня жизнь, паете…

Только-только проводили скромного и ободранного гостя, как к правому борту подошла шестивесельная шлюпка. Из нее тяжело выкарабкалась уже знакомая всем увесистая фигура Цзяна, сопровождаемая каким-то офицером китайской таможенной службы. Офицер, казалось, был накачан воздухом: так гордо, не сгибаясь, держал он свою ушастую голову.

– Чинь-чинь, – приветствовал всех Цзян, – здравствуйте, господа!

Офицер в знак приветствия уперся глазами в палубу.

Копкевич, стоя рядом с капитаном, поморщился:

– Экий важный господин, – негромко сказал он. – Знаете ли, Генрих Иванович, у самих китайцев есть на этот счет одна крайне интересная поговорка.

– Какая же? – механически поинтересовался Грюнфильд.

– «Из хорошего железа гвозди не делают, хороших людей в офицеры не отдают».

Генрих Иванович сдержанно улыбнулся и шагнул навстречу гостям:

– Рад вас видеть, господа, в добром здравии. Надеюсь, что все наши проблемы определенно разрешились, а все наши просьбы вами удовлетворены?

– О да! – поклонился Цзян. – Никаких проблем, начальник, для вас более не существует. Итак…