Читать онлайн Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Николай Мезин

Научный редактор: Сергей Киселёв, д-р биол. наук

Редактор: Валентина Бологова

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Анна Тарасова

Арт-директор: Юрий Буга

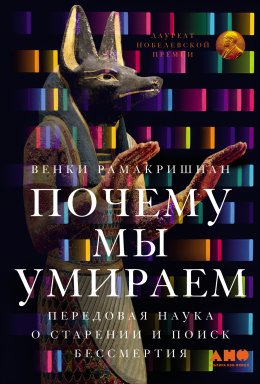

Дизайн обложки: Андрей Бондаренко

Корректоры: Елена Воеводина, Наталья Федоровская

Верстка: Андрей Ларионов

Иллюстрации: Elfy Chiang

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Venki Ramakrishnan, 2024

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

Посвящается Вере – моей спутнице по старению

Введение

Почти ровно сто лет назад в египетской Долине царей экспедиция под руководством британского археолога Говарда Картера в ходе раскопок обнаружила давно погребенную под землей лестницу. Лестница вела к вратам с оттиском царской печати – верным знаком того, что за ними находится гробница фараона. Печать была нетронута, то есть в гробницу никто не входил больше трех тысяч лет. А то, что обнаружилось внутри, поразило даже опытного египтолога Картера[1]: мумия молодого фараона Тутанхамона в золотой погребальной маске изумительной красоты и множество изящных и богато украшенных предметов, тысячелетие за тысячелетием деливших с ним вечность. Гробницы фараонов были надежно укрыты от простых смертных – египтяне с невероятным старанием создавали объекты, которые другие люди никогда не должны были увидеть.

Великолепное убранство гробницы было связано со сложнейшим погребальным ритуалом, смысл которого состоял в преодолении порога в загробный мир. Вход в сокровищницу охраняла черная с золотом статуя Анубиса, шакалоголового бога подземного мира, роль которого описана в древнеегипетской «Книге мертвых». Свиток папируса с ее текстом нередко помещали в саркофаги фараонов. Ее легко принять за религиозное сочинение[2], но это скорее путеводитель, содержащий указания, как проходить полный опасностей путь через подземный мир в благословенную загробную жизнь. В одном из последних испытаний Анубис взвешивает сердце умершего, кладя на другую чашу весов перо. Если сердце окажется тяжелее пера, оно нечисто, и душа человека обрекается на ужасную участь. Если же испытуемый оказывается непорочным, он вступает в прекрасную страну, где его ждут еда, питье, плотские утехи и все прочие радости жизни.

Египтяне, конечно же, не единственные, кто верил, что за порогом смерти человека ждет вечная жизнь. Пусть в других культурах не принято было сооружать сложные по конструкции усыпальницы, какие строили для фараонов египтяне, со смертью у всех народов связано множество верований и ритуалов.

Интересно поразмыслить о том, как люди вообще осознали свою смертность. То, что мы знаем о грядущей смерти, своего рода случайность, для которой потребовалась эволюция разума, способного к самопознанию. Для этого, конечно же, необходимо достичь определенного уровня развития когнитивного мышления и способности к обобщению и вдобавок обрести язык для передачи этой идеи. Низшие формы жизни и даже некоторые сложные, например растения, не осознают смерти. Для них она просто случается. Животные и другие наделенные чувствами создания могут инстинктивно бояться опасности и гибели. Они понимают, когда умирает один из них, и некоторые даже, как мы знаем, оплакивают смерть сородичей[3]. Но нет никаких свидетельств[4] того, что животные осознают и собственную смертность. Я не говорю о гибели от насилия, несчастного случая или болезни, которую можно предотвратить. Я имею в виду неотвратимость смерти вообще. В какой-то момент мы, люди, поняли, что жизнь подобна бесконечному пиру, к которому мы присоединяемся, явившись на свет. Наслаждаясь этим пиршеством, мы замечаем, как другие приходят и уходят. Потом наступает и наш черед уйти, хотя праздник еще в полном разгаре. И нам страшно в одиночку выходить на ночной холод. Знание о неизбежности смерти так устрашает, что бо́льшую часть жизни мы отрицаем это знание. И если кто-то рядом умирает, не хотим прямо признать этого и прибегаем к иносказаниям, говоря, что человек «ушел» или «почил», ведь это внушает мысль, что смерть еще не конец, а лишь переход к чему-то новому.

Чтобы помочь людям смириться с осознанием их смертности, во всех культурах формировались системы верований и стратегий, отрицающие непреложность смерти. Философ Стивен Кейв утверждает[5], что поиск бессмертия не один век оставался локомотивом человеческой цивилизации. Все наши способы преодолеть собственную смертность он делит на четыре группы. Первая, или План A, – стараться жить в физическом теле вечно или как можно дольше. Если с этим не сложится, есть План B – после смерти воскреснуть. По Плану C, даже если тело уже распалось и нет надежды на его воскрешение, остается нематериальная сущность – бессмертная душа. И наконец, План D предполагает дальнейшее существование в своем наследии, будь то художественные произведения, монументы или биологическое потомство.

Человечество всегда тяготело к Плану А, а вот в том, что касается остальных трех, разные культуры расходятся. В Индии, где я вырос, индуисты и буддисты охотно обращаются к Плану C, исповедуя веру в то, что у каждого человека есть бессмертная душа, которая способна пережить смерть, воплотившись в новом человеческом теле и даже в теле совсем других живых существ. Авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам – придерживаются одновременно планов B и C. Они утверждают бессмертие души, но также проповедуют идею о том, что когда-то в будущем мы воскреснем из мертвых и предстанем перед судом Господа во плоти. Возможно, поэтому они традиционно предписывают хоронить тела мертвых нетронутыми и запрещают кремацию.

Представители некоторых культур, например древние египтяне, перестраховывались, включая все четыре стратегии в свою систему верований. В монументальных усыпальницах они сохраняли мумифицированные тела фараонов, чтобы те могли воскреснуть в загробной жизни во плоти. Одновременно египтяне верили в существование души, называемой ба, которая представляла собой сущность человека и не исчезала после его смерти. Первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди использовал все возможные способы для обретения бессмертия[6]. Переживший множество покушений на свою жизнь, покоривший враждебные царства и поднявшийся на вершину абсолютной власти, он обратился к поискам эликсира жизни. Император отряжал чиновников расследовать любые, даже малейшие слухи о его существовании. Неудача в поиске почти наверняка означала жестокую расправу, так что многие из этих посланцев благоразумно ударялись в бега и больше не подавали о себе вестей. Одновременно Цинь в дерзновенной попытке соединить планы B и D приказал построить ему в Сиане мавзолей размером с город, согнав на строительство 700 000 человек. В усыпальнице поместилась армия из 7000 глиняных воинов и лошадей – чтобы охранять усопшего властителя до момента нового рождения. Цинь Шихуанди умер в возрасте 41 года в 210 г. до н. э. По иронии судьбы его жизнь, возможно, сократили ядовитые снадобья, которые он принимал для ее продления.

Наши способы примирения со смертью стали меняться с наступлением эпохи Просвещения и началом развития современной науки в XVIII в. Рост рационализма и скептицизма означает, что мы, хотя еще и цепляемся за какие-то варианты планов B и C, в глубине души вовсе не уверены в их действенности. Фокус сместился на поиск средств для продления биологической жизни и на посмертное сохранение наследия человека.

Любопытная особенность человеческой психологии: даже смиряясь с мыслью о своей неизбежной смерти, мы испытываем сильную потребность в том, чтобы нас помнили. Сегодня самые богатые люди вместо возведения гробниц и монументов занимаются благотворительностью, финансируют различные проекты и фонды, которые надолго их переживут. Во все эпохи писатели, художники, музыканты и ученые искали бессмертия в творчестве. Однако в конечном счете продолжать жить лишь в своем наследии – все же не самая утешительная перспектива.

Если вы не могущественный монарх, не миллиардер и не Эйнштейн, не отчаивайтесь. Есть способ оставить не только наследие, но и память о себе, доступный едва ли не каждому из живущих, – продолжиться в потомстве. Стремление продолжить род, чтобы часть тебя жила и после твоей смерти – один из сильнейших биологических инстинктов, созданных эволюцией, и он настолько важен в жизни, что далее мы еще много будем о нем говорить. Но даже при том, что мы любим детей и внуков и хотим, чтобы они жили долго после нашего ухода, мы знаем, что они отдельные существа с собственным сознанием. Это не мы.

Вместе с тем большинство из нас не проводит жизнь в непрерывной экзистенциальной тревоге из-за осознания своей смертности. Напротив, наш мозг[7], похоже, выработал защитный механизм, представляя смерть событием, которое случается с другими людьми, но не с нами. Этому самообману способствует изоляция умирающих. В прошлом человек постоянно сталкивался с умирающими, но сегодня люди умирают в пансионатах и больницах, вдали от наших глаз. Вследствие этого большинство из нас, особенно те, кто помоложе, в повседневной жизни ведут себя так, будто мы бессмертны. Мы много работаем, предаемся увлечениям, добиваемся каких-то больших целей – все это помогает нам отвлечься от возможного беспокойства по поводу смерти. И все же, какой бы тактики мы ни придерживались, полностью спрятаться от осознания собственной смертности мы не можем.

Все это возвращает нас к Плану А. Стратегия, к которой миллионы лет прибегают все способные чувствовать существа, – это оставаться в живых как можно дольше. С самого раннего возраста мы инстинктивно избегаем опасности, хищников, врагов и болезней. За тысячелетия это всеобщее стремление научило нас защищаться от нападений, строя сообщества и крепости, создавая оружие и армии; оно также заставило нас искать снадобья и лекарства и в конце концов привело к появлению современной медицины, в частности хирургии.

В течение многих веков средняя продолжительность жизни оставалась практически неизменной. Но за последние 150 лет она удвоилась, прежде всего потому, что люди стали лучше понимать причины возникновения и распространения болезней и усовершенствовали общественное здравоохранение. Научный прогресс позволил нам добиться огромных успехов в увеличении средней продолжительности жизни, главным образом за счет снижения младенческой смертности. Но увеличить максимальную продолжительность жизни – наибольшее число лет, которые мы можем прожить при самых благоприятных обстоятельствах, – задача куда более сложная. Жестко ли задан этот предел или мы, по мере изучения собственных биологических механизмов, сможем замедлить, а то и вовсе остановить старение?

Сегодня революция в биологии, начавшаяся более ста лет назад с открытия генов, привела человека на распутье. Недавние исследования глубинных причин старения открывают перспективы не только улучшения здоровья в пожилом возрасте, но и продления человеческого века.

Демографы в настоящее время прилагают большие усилия, чтобы установить причины старения и найти способы сгладить его последствия. В большинстве стран мира растет доля пожилого населения и насущной необходимостью для общества становится решение задачи как можно дольше сохранять этим людям здоровье. В результате геронтология – наука о старении, – долгие годы остававшаяся академическим захолустьем, начала стремительно развиваться.

Только в последние десять лет опубликовано более 300 000 научных статей о проблемах биологии старения. Более 700 новых компаний в совокупности инвестировали десятки миллиардов долларов в борьбу со старением – и это не считая известных крупных фармацевтических компаний, запустивших свои программы в этой области.

Такие небывалые усилия порождают целый ряд вопросов. Сможем ли мы когда-нибудь обмануть болезнь и смерть и жить невероятно долго, может быть, в несколько раз дольше, чем живем сейчас? Некоторые ученые действительно высказывают такое мнение. А миллиардеры из Калифорнии, которые получают удовольствие от своего образа жизни и не хотят, чтобы праздник закончился, охотно этих ученых финансируют.

В наши дни торговцы бессмертием – исследователи, ищущие способы безгранично продлить время жизни, и миллиардеры, дающие на это средства, – в сущности, являются современным воплощением пророков былых времен, обещавших долгую жизнь, фактически не омрачаемую страхом надвигающейся старости и смерти. Кому станет доступна такая жизнь? Ничтожной доле населения, которая сможет это себе позволить? На каких этических основаниях людей будут готовить или видоизменять для такой жизни? И если такая возможность будет широкодоступна, каким станет общество? Вступим ли мы слепо в завтрашний день, не задумываясь о возможных социальных, экономических и политических последствиях того, что люди станут жить намного дольше, чем теперь? Учитывая последние успехи науки и гигантские средства, вкладываемые в изучение старения, стоит задаться вопросом, куда эти изыскания ведут и что говорят о пределе нашего земного века.

Пандемия коронавируса, охватившая мир в конце 2019 г., – недвусмысленная демонстрация того, что природу наши планы нисколько не заботят. Жизнью на Земле правит эволюция, и нам в очередной раз напомнили о том, что вирусы появились гораздо раньше нас, отлично умеют приспосабливаться и надолго переживут человечество. Не слишком ли самонадеянно думать, что с помощью науки и технического прогресса мы обманем смерть? И к чему в таком случае нам следовало бы стремиться?

Бо́льшую часть своей продолжительной профессиональной карьеры я занимался изучением синтеза белков в клетках человеческого организма. Это фундаментальная проблема, касающаяся едва ли не любого аспекта биологии; к тому же в последние десятилетия мы выяснили, что старение в значительной мере связано с тем, как организм регулирует производство и распад белков. Но на заре научной деятельности я и не подозревал, что вся моя работа будет иметь отношение к причинам старения и смерти.

Как бы ни радовал меня взрывной рост геронтологических исследований, который действительно привел к нескольким настоящим прорывам в понимании старения, я с растущей тревогой смотрю на небывалый информационный шум вокруг этой темы, сопровождающийся широкой рекламой сомнительных средств, вряд ли связанных с настоящей наукой. Этот рынок процветает, эксплуатируя наш совершенно естественный страх старости, немощности и последующей смерти.

Этот естественный страх приводит к появлению бесчисленных книг о старении и смерти. Их можно разбить на несколько категорий. Есть практические руководства по сохранению здоровья в старости, причем как вполне разумные, так и балансирующие на грани шарлатанства. Другие содержат наставления о том, как принять собственную смертность и достойно встретить конец. У таких книг задача философская и моральная. Есть книги, рассматривающие биологию старения. Их также можно разделить на подвиды. Они, как правило, написаны журналистами или учеными, которыми руководит большой личный интерес в виде собственного стартапа в области предупреждения старения. Моя книга – не из их числа.

Видя, насколько бурно развивается эта область исследования, какие в нее вкладываются астрономические средства из частных и общественных фондов и какaя в итоге ее окружает шумиха, я подумал, что наступил подходящий момент, чтобы кто-то вроде меня – специалист по молекулярной биологии, но не имеющий никакой личной корысти, – пристально и объективно рассмотрел проблему старения и смерти в современном понимании. Будучи лично знакомым со многими ведущими специалистами в этой области, я мог откровенно разговаривать с ними, чтобы получить непредвзятое и более глубокое представление о том, как они видят самые разные аспекты исследований процессов старения. Я намеренно не стал беседовать с теми учеными, которые четко изложили свою позицию в написанных ими книгах, особенно если эти ученые тесно связаны с коммерческими проектами по предупреждению старения, но их публично заявленные взгляды я здесь обсуждаю.

Учитывая скорость развития науки, любая книга, посвященная даже новейшим исследованиям в области геронтологии, успевает устареть еще до того, как выйдет в свет. Более того, новейшие открытия в любой области науки иногда не выдерживают проверки и подвергаются пересмотру или отбрасываются вовсе. Поэтому я постарался сосредоточиться на нескольких основополагающих принципах, на которых основаны наиболее перспективные подходы к изучению старения и борьбе с ним. Эти принципы должны не только выдержать проверку временем, но и помочь читателю понять, как наука пришла к нынешнему знанию. Я также привожу исторические сведения, касающиеся некоторых фундаментальных исследований, которые привели к современному пониманию проблемы. Это одновременно увлекательно и важно – узнавать, сколь многое из того, что мы сейчас знаем, является заслугой ученых, работавших в совершенно иных областях биологии.

Я сказал, что у меня нет никакой личной заинтересованности в этой игре, но, конечно же, тема старения интересует каждого. Нас всех заботит, как мы встретим конец жизни, – в меньшей степени, пока мы молоды и чувствуем себя бессмертными, но куда сильнее, например, в мои 71, когда я обнаруживаю, что лишь с трудом могу (или не могу вообще) делать то, что мне с легкостью давалось еще каких-то 10 или 20 лет назад. Временами кажется, что жизнь занимает все меньше и меньше комнат в доме и двери, за которые хотелось заглянуть, с годами запираются одна за другой. Естественно, мы задаемся вопросом, какова вероятность того, что наука взломает замки и вновь отворит перед нами эти двери.

Поскольку старение тесно связано со множеством биологических процессов, моя книга будет своего рода экскурсией по значительной части современной молекулярной биологии. Мы отправимся в путешествие, в котором познакомимся с ее основными достижениями – именно благодаря им родилось современное понимание того, почему мы стареем и умираем. Попутно мы будем рассматривать программу жизни, записанную в генах, и то, как она разрушается, когда мы стареем. Разберем последствия этого процесса для наших клеток и тканей, и в итоге для нас самих – как отдельных организмов. Мы попытаемся найти ответ на захватывающий вопрос, почему все живые существа в равной степени подчиняются законам биологии, но некоторые при этом живут намного дольше, чем даже их ближайшие родственники, и что это может значить для нас, людей. Мы беспристрастно изучим попытки увеличить продолжительность человеческой жизни, предпринимаемые в последнее время, и оценим, насколько они оправдывают тот ажиотаж, который вызывают. Помимо того, я подвергну сомнению некоторые модные идеи, например о том, что в старости люди достигают вершин в своей деятельности. Я надеюсь также затронуть важнейший этический вопрос, красной нитью проходящий через все исследования в области борьбы со старением: даже если радикальное продление жизни возможно, нужно ли оно?

А начнем мы наше путешествие с размышления о том, что же такое смерть, и о множестве способов ее проявления, а также с рассмотрения фундаментального вопроса, почему мы умираем.

1

Бессмертный ген и одноразовый организм

Гуляя по улицам Лондона, я неизменно удивляюсь тому, как миллионы людей в этом городе так слаженно трудятся, перемещаются и взаимодействуют друг с другом. Чтобы это обеспечить, работают сложная инфраструктура и сотни тысяч занятых в ней горожан: метро и автобусы перевозят нас, почта и курьерские службы доставляют корреспонденцию и грузы, магазины снабжают едой, энергетические компании вырабатывают и распределяют электроэнергию, мусорщики поддерживают чистоту, вывозя колоссальные объемы отходов, оставляемых нами. В повседневной рутине мы склонны принимать этот фантастический уровень координации, присущий тому, что мы называем цивилизованным обществом, как данность.

Клетка, простейшая форма жизни, характеризуется не менее сложной организацией. В процессе своего формирования клетка создает системы, по сложности не уступающие разным частям города. Чтобы нормально функционировать, ей требуется синхронизация множества процессов, например таких, как снабжение питательными веществами и удаление отходов. Транспортные молекулы доставляют груз от места, где они производятся, к отдаленным частям клетки, где он нужен. Как город не может существовать в изоляции и должен обмениваться с прилегающими территориями товарами, услугами и людьми, так и клетки живой ткани должны поддерживать связь и сотрудничать с соседями. Но в отличие от городов, не всегда ограниченных в росте, клетке нужно знать, когда расти и делиться, а когда прекращать это делать.

Клетка по своей организации не менее сложна, чем город. Здесь показаны только некоторые из ее основных компонентов, и для наглядности они отображены не в масштабе

Во все эпохи города казались их обитателям вечными. В обычной жизни мы не задумываемся о том, что город, в котором мы живем, однажды прекратит свое существование. При этом и города, и целые народы, империи и цивилизации растут и умирают подобно клеткам. Говоря о смерти, мы обычно оставляем в стороне эти ее аспекты: нас заботит судьба, которая постигнет каждого из нас как индивида. Но, оказывается, довольно непросто[8] определить даже то, что такое индивид, не говоря уже о том, что понимать под его рождением и смертью.

Что именно умирает в человеке, когда наступает смерть? В этот момент большинство клеток организма еще живы. И целые органы, если их своевременно пересадить, будут исправно служить новому хозяину. Миллиарды бактерий, которых в нашем организме гораздо больше, чем наших собственных клеток, процветают как ни в чем не бывало. А иногда наблюдается обратное, например при утрате каких-то конечностей в результате несчастного случая. Утраченная часть тела определенно погибла, но грозит ли это смертью ее обладателю?

Говоря о смерти человека, мы на самом деле подразумеваем, что он перестает функционировать как единое целое. Все клетки, образующие наши ткани и органы, взаимодействуют друг с другом, формируя отдельное разумное существо, которым является каждый из нас. И если они перестают слаженно работать как одна команда, мы умираем.

Смерть в том смысле, в котором мы ее рассматриваем в этой книге, неизбежно является результатом старения. Проще всего старение можно описать как накопление с течением времени повреждений в молекулах и клетках живого организма. Эти повреждения истощают наш ментальный и физический ресурс, пока мы не утратим способность существовать как отдельная особь, – и тогда наступает смерть. Мне приходят на ум слова Хемингуэя из романа «Фиеста», где героя спрашивают, как он разорился, и тот отвечает: «Двумя способами. Сначала постепенно, а потом сразу». Постепенно идет медленное угасание, а затем – внезапная смерть. Старение можно рассматривать как процесс, начинающийся с небольших дефектов в сложной системе, которую представляет собой наш организм; они вызывают более значительные сбои, проявляющиеся как возрастные заболевания и в конце концов приводящие к отказу системы в целом, то есть к смерти.

И даже при таком подходе точно указать момент смерти непросто. Раньше под смертью понимали остановку сердца, но в наши дни сердечно-легочная реанимация помогает восстановить сердцебиение. Более верным признаком смерти теперь считается прекращение активности головного мозга[9], но есть некоторые свидетельства, что в определенных случаях можно восстановить и ее. Разночтения в точном юридическом определении смерти могут иметь весьма серьезные последствия. В одном из двух соседних штатов США изъятие донорских органов может быть совершенно законным, а в другом – классифицироваться как убийство, даже если смерть донора определялась по одним и тем же критериям. Девушка, у которой в Окленде (штат Калифорния) установили смерть мозга, по законам штата Нью-Джерси, где жили ее родители, считалась живой. По ходатайству семьи[10] ее тело вместе с системой жизнеобеспечения переправили в Нью-Джерси, где она и умерла через несколько лет.

Таким образом, точный момент смерти не поддается определению, но то же самое можно сказать и о моменте рождения. Мы существуем в утробе матери еще до появления на свет и первого вздоха. Во многих религиях началом новой жизни считается момент зачатия, но и зачатие слишком расплывчатое понятие. Существует некий промежуток времени после того, как сперматозоид соприкоснется с поверхностью яйцеклетки, в течение которого должен произойти ряд событий в определенной последовательности, прежде чем в оплодотворенной яйцеклетке будет запущена генетическая программа. После этого наступает период, длящийся несколько дней[11], когда оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится несколько раз, и эмбрион (на этом этапе называемый бластоцистой) внедряется в слизистую оболочку матки. Еще позже начнет формироваться зачаток сердца, и лишь спустя долгое время после этого, когда сформируются нервная система и мозг, растущий эмбрион обретает способность чувствовать боль.

Вопрос о том, когда начинается жизнь, не только научный: как показывают неутихающие споры об абортах, он носит общественный и культурный характер. Даже в странах, где аборты разрешены, например в США и Великобритании, закон запрещает использовать для научных исследований эмбрионы старше двух недель: приблизительно в этом возрасте у зародыша появляется так называемая первичная полоска – борозда, делящая плод на левую и правую стороны. С этого момента эмбрион уже не может разделиться и развиться в однояйцевых близнецов. Хотя мы и считаем смерть и рождение мгновенными событиями – в одно мгновение мы появляемся на свет, а в другое перестаем существовать, – границы жизни размыты. Это же верно и в отношении более крупных организационных единиц. Сложно точно определить момент, когда возникает город или когда он погибает.

Смерть может происходить на всех уровнях[12], от молекул до целых народов, но у каждой из столь разных структурных единиц мы видим одни и те же фазы: рост, старение и гибель. При этом во всех случаях наступает переломный момент, когда составные части больше не обеспечивают функционирование целого организма. Молекулы в наших клетках согласованно взаимодействуют, чтобы клетка исправно работала, но сами они могут подвергаться химическому воздействию и в конечном итоге разрушиться. А если эти молекулы участвуют в жизненно важных процессах, то и сами клетки стареют и умирают. Триллионы клеток выполняют разнообразные задачи на разных уровнях человеческого организма (клеток, тканей, органов) и взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. Клетки в нашем теле отмирают постоянно без каких-либо отрицательных последствий для нас. На самом деле многие из них запрограммированы на смерть еще во время внутриутробного развития организма – это явление называется апоптозом. Однако, если погибает определенное количество важных клеток – сердца, мозга или иного столь же значимого органа, – организм теряет способность функционировать и умирает.

Мы, люди, не так уж отличаемся от клеток. У нас тоже есть свои роли внутри групп, предприятий, городов, сообществ. Потеря одного работника обычно не сказывается на эффективности крупной компании, тем более на жизни города или страны, так же как гибель одного дерева никак не повлияет на жизнеспособность леса. Но если внезапно уйдут все ключевые фигуры, например все высшее руководство, благополучие и будущее компании окажутся под угрозой.

Интересно также отметить, что продолжительность жизни соразмерна величине объекта. Большинство клеток в человеческом организме умирает и заменяется новыми множество раз, прежде чем умрет сам человек, а срок жизни предприятий обычно гораздо меньше, чем городов, в которых они работают. Принцип безопасности за счет многочисленности характерен как для эволюции живых существ, так и для развития общества. Жизнь предположительно возникла с появлением самовоспроизводящихся молекул, которые затем организовались в обособленные структуры, известные нам как клетки. Какие-то клетки позже объединялись, формируя более сложные организмы – сначала одноклеточные, потом многоклеточные. Затем организмы начали образовывать группы себе подобных, или, если говорить о людях, сообщества, города и народы. На каждом следующем уровне организации системы повышается безопасность и взаимозависимость составляющих его элементов. В современном мире вряд ли кто-то из нас мог бы выжить без взаимодействия с другими людьми.

ОДНАКО, РАЗМЫШЛЯЯ О СМЕРТИ, мы обычно имеем в виду свою собственную: прекращение нашего осознанного существования как личности. Есть явный парадокс, связанный с этим видом смерти: отдельные индивиды умирают, но сама жизнь продолжается. Я говорю сейчас не о том, что после нас остаются жить наши родные, знакомые и общество в целом. Более примечательно то, что каждое живущее сегодня существо является прямым потомком древнейшей предковой клетки, существовавшей миллиарды лет назад. Значит, пусть даже меняясь и эволюционируя все время, какая-то сущность, присутствующая во всех нас, живет непрерывно уже несколько миллиардов лет. И пока на Земле существует жизнь, так можно будет сказать о каждом живом существе, если только однажды мы не создадим полностью искусственную форму жизни.

Поскольку мы прямые потомки наших древних предков, в каждом из нас должно присутствовать нечто неподвластное смерти. Это информация о том, как создать новую клетку или целый организм даже после того, как изначальный носитель этой информации умер. Точно так же, как идеи и слова, изложенные в данной книге, могут сохраняться в той или иной форме еще долгое время после того, как бумажная книга рассыплется в прах.

Информация, необходимая для продолжения жизни, содержится, как известно, в генах. Каждый ген – это участок молекулы ДНК, которая хранится в виде хромосом в клеточном ядре, особом вместилище для генетического материала. Бо́льшая часть наших клеток содержит один и тот же набор генов, известный под общим названием гено́м. Всякий раз, когда клетка делится, она передает каждой дочерней клетке весь геном. Подавляющее большинство этих клеток являются просто кирпичиками нашего тела, и с его смертью они погибнут. Но часть клеток его переживет, превратившись в наше потомство – новых индивидов, которые составят следующее поколение. Какая же особенность этих клеток позволяет им жить дальше?

Ответ на этот вопрос помог разрешить яростный спор, начавшийся задолго до открытия генов, не говоря уже о ДНК. Когда ученые только начали допускать идею эволюции биологических видов, родились две противоположные теории. Первая, выдвинутая французским ученым Жан-Батистом Ламарком в начале XIX в., предполагала, что приобретенные признаки могут наследоваться. Например, если жирафу приходилось постоянно вытягивать шею, чтобы объедать листья с верхних ветвей деревьев, то его потомство унаследует удлинившуюся в результате этого шею родителя. Вторую теорию – естественного отбора – предложили английские биологи Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес. Согласно этой теории, жирафы были разными: у кого-то шея была длиннее, у кого-то короче. У длинношеих было больше возможности найти пищу, и, соответственно, они чаще оказывались способными выжить и дать потомство. И с каждым следующим поколением жирафов в силу естественного отбора выживали вариации со все более длинными шеями.

В 1858 г. работавший тогда на Малайском архипелаге 35-летний Альфред Уоллес, весьма далекий от академического мира, написал о своих идеях Дарвину, не догадываясь, что старший коллега пришел к подобным выводам на много лет раньше. Поскольку эти идеи были столь революционны и могли иметь значительные социальные и религиозные последствия, Дарвин долго не решался их обнародовать, однако письмо Уоллеса побудило его к действию. Дарвин входил в элиту британского научного сообщества и, будь он менее щепетилен, мог бы просто проигнорировать письмо и поспешить с опубликованием своей работы. Имени Уоллеса никто бы никогда не узнал. Тем не менее Дарвин представил совместный доклад на заседании Лондонского Линнеевского общества 1 июля 1858 г. Реакция на доклад была относительно сдержанной и не повлекла за собой почти никаких немедленных последствий. Выступая с ежегодным обращением, президент Линнеевского общества сделал одно из самых неудачных заявлений в истории науки: «Этот год, в сущности, не был отмечен никакими поразительными открытиями того рода, что сразу же переворачивают, так сказать, ту область науки, в которой совершаются». И все же доклад стал важным шагом[13] на пути к публикации в следующем году труда Дарвина «Происхождение видов», который бесповоротно изменил наше понимание биологии.

В 1892 г., через 33 года после выхода фундаментальной работы Дарвина, немецкий биолог Август Вейсман выступил с убедительным опровержением идей Ламарка. Люди давно знают[14], что секс и размножение связаны между собой, но лишь в последние 300 лет они обнаружили, что ключевым событием здесь является слияние сперматозоида с яйцеклеткой, запускающее этот процесс. В результате оплодотворения яйцеклетки и происходит сотворение совершенно нового существа, ранее казавшееся чудом. Многоклеточное живое существо состоит из триллионов клеток, которые выполняют почти все телесные функции в организме и умирают вместе с ним. Они известны под общим названием «соматические клетки» (от лат. soma – «тело»). В то же время сперматозоид и яйцеклетка – это клетки зародышевой линии. Они находятся в половых железах: в семенниках у мужских особей и в яичниках у женских. Только эти клетки могут передавать наследуемую информацию (гены). Вейсман предположил, что клетки зародышевой линии могут дать начало соматическим клеткам у потомства, но обратный процесс невозможен. Это строгое различие между двумя видами клеток называется барьером Вейсмана. Так что, вытягивая шею, жираф может воздействовать на разные виды соматических клеток, составляющих мышцы и кожу его шеи, но эти клетки не могут передать какие-либо изменения своему потомству. На клетки зародышевой линии, укрытые в половых железах[15], никакие действия жирафа и никакие признаки, приобретенные при вытягивании шеи, повлиять не могут.

Клетки зародышевой линии, передающие гены потомству, бессмертны в том смысле, что их крохотная частица используется для создания следующего поколения как соматических, так и клеток зародышевой линии путем полового размножения, которое, в сущности, эффективно переводит назад стрелки на часах старения. В каждом поколении наши тела, или soma, – это лишь сосуды для передачи генов, и, выполнив задачу, они становятся ненужными. Смерть животного или человека – это на самом деле лишь гибель сосуда.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ СМЕРТЬ? Почему бы нам не жить вечно? Русский ученый-генетик XX в. Феодосий Добржанский писал: «Ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете эволюции»[16]. В биологии на вопрос «Почему все происходит так, а не иначе?» есть единственный ответ: потому что так распорядилась эволюция. Начав задумываться над тем, почему мы умираем, я наивно полагал, что, видимо, смерть – это стратегия природы, позволяющая новым поколениям процветать и размножаться без путающихся под ногами стариков, посягающих на ресурсы, а значит, способствующая выживанию генов. Более того, каждый представитель следующего поколения будет обладать новой комбинацией генов, отличной от родителей, и постоянная перетасовка этой колоды облегчит выживание вида как целого.

Эта идея живет по меньшей мере со времен Лукреция, римского поэта I в. до н. э. Она привлекательна, но тем не менее неверна. Беда в том, что любые гены, приносящие пользу группе за счет отдельной особи, не могут стабильно существовать в популяции из-за проблемы «мошенников». С точки зрения эволюции это любые мутации, от которых индивид выигрывает за счет группы. Вообразим, например, что существуют гены, запускающие старение, чтобы люди своевременно вымирали на пользу популяции. Если у индивида произойдет мутация[17], отключающая эти гены, и он проживет дольше, то получит больше возможностей завести потомство, хотя группе это пользы не принесет. В итоге такая мутация закрепится.

В отличие от людей, многие виды насекомых и большинство зерновых культур размножаются один раз в жизни. Такие виды, как почвенная нематода[18] Caenorhabditis elegans или, например, лосось, производят огромное количество потомков, а затем вскоре погибают, совершая своего рода самоубийство и предоставляя свои разлагающиеся тела для создания питательной среды для потомства. Подобное репродуктивное поведение подходит для червей, которые обычно представляют собой инбредные линии, и, следовательно, их потомство генетически идентично родительским особям. С другой стороны, репродуктивная стратегия лосося обусловлена его жизненным циклом: чтобы вернуться к месту нереста, лосось должен проплыть в океане тысячи миль. Поскольку большинству лососей вряд ли удастся совершить такое путешествие дважды[19], для них лучше лишь один раз вложить все имеющиеся ресурсы в размножение, используя при этом всю энергию и даже идя на гибель, – чтобы получить достаточно потомства и максимально увеличить шансы нового поколения на выживание. Для видов, которые могут размножаться неоднократно, например человека, мухи или мыши, умирать в момент рождения потомства, которое родственно им лишь наполовину, с генетической точки зрения бессмысленно. В целом естественный отбор редко работает на пользу вида или даже группы особей. Природа, скорее, производит отбор в пользу того, что биологи-эволюционисты называют приспособленностью или способностью индивида передавать свои гены.

Если цель состоит в том, чтобы гарантировать передачу генов, то почему эволюция вообще не отменила старение? Ведь чем дольше человек живет, тем больше у него шансов оставить потомство. Если коротко, то дело в том, что на протяжении большей части истории нашего вида жизнь отдельного индивида продолжалась недолго. Обычно болезни, несчастные случаи, хищники или враги убивали большинство людей еще до достижения 30-летнего возраста. Так что у эволюции не было причин проводить отбор в пользу долголетия. Однако теперь, когда мы сделали мир более безопасным и благоприятным для нас, почему продолжительность жизни больше не увеличивается?

За решение этой загадки в 1930-е гг. взялись два представителя британской научной элиты, Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн и Рональд Фишер. Биолог Холдейн, обладавший поистине энциклопедическими знаниями, изучал практически все, от механизмов действия ферментов до происхождения жизни. Он придерживался социалистических воззрений[20] и в конце жизни, разочаровавшись в Британии, переехал в Индию, где и умер. Что касается Фишера, его фундаментальный вклад в статистику расширил наше понимание эволюции и заложил основы рандомизированного клинического исследования, которое используется для тестирования новых лекарств и методов лечения и уже спасло миллионы жизней. Спустя более полувека после смерти (1962) Фишер приобрел скандальную славу из-за своих идей в области евгеники и расового превосходства. Недавно руководство кембриджского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Фишер когда-то работал, демонтировало витраж[21], посвященный одной из ключевых идей ученого, касающихся проведения экспериментов, и где сейчас находится этот витраж, никто точно не знает.

Независимо друг от друга Фишер и Холдейн приблизительно в одно и то же время выдвинули революционную идею, согласно которой мутация, вредная на начальном этапе жизни, будет жестко отбраковываться, поскольку ее носитель не успеет дать потомство. Однако этого нельзя сказать[22] про ген, который несет вред для нас только на поздних этапах жизни, поскольку к тому времени, когда он пагубно скажется на носителе, тот уже успеет передать свои гены потомству. Бо́льшую часть истории нашего вида носитель такого гена даже не замечал его вредного воздействия, потому что умирал раньше. И лишь сравнительно недавно мы стали узнавать о последствиях мутаций, которые причиняют вред в конце жизни. Например, болезнь Гентингтона обычно поражает людей после 30 лет, а к этому возрасту большинство из них – как показывает история – успевают дать потомство и умереть.

Гипотеза Фишера и Холдейна объясняет, почему некоторые вредоносные гены сохраняются в человеческой популяции, но связь этих генов со старением не сразу стала очевидной. Понимание пришло, когда на проблему обратил внимание другой британский биолог, Питер Медавар[23], выдающийся ученый и яркая личность. Уроженец Бразилии, Медавар получил известность в основном благодаря идеям о том, почему иммунная система отторгает пересаженные органы и как приобретает толерантность к ним. В отличие от многих ученых, сосредоточенных на одной узкой области, Медавар, подобно Холдейну, интересовался широким кругом вопросов и писал книги, которые славятся как познавательностью, так и изяществом стиля. Многие ученые моего поколения выросли на его книге «Советы молодому ученому» (1979), которую я нахожу напыщенной, исполненной высокомерия, глубокомысленной, увлекательной и остроумной одновременно.

Медовар предложил так называемую теорию накопления мутаций, объясняющую старение. Даже если некоторое количество мутаций, которые носит в себе индивид, не оказывают в начале жизни заметного влияния на его здоровье, позже, накопившись, они вызовут хронические заболевания, которые и приводят к старению.

Биолог Джордж Уильямс сделал следующий шаг в том же направлении, предположив, что причина старения заключается в том, что природа отбирает даже те генетические варианты, которые негативно сказываются в пожилом возрасте, – если они благоприятны на ранних этапах жизни. Эта гипотеза известна под названием «антагонистическая плейотропия». Плейотропия – это просто мудреный термин, означающий ситуацию, когда ген может оказывать множественное воздействие. Антагонистическая плейотропия, таким образом, означает, что один и тот же ген может оказывать противоположные воздействия. У генов, участвующих в старении, эти эффекты могут проявляться в разное время: в начале жизни полезные, ближе к концу – вредные. Например, гены, которые помогают нам расти в детстве и юности, увеличивают риск возрастных заболеваний, таких как рак или деменция, в пожилом возрасте.

Подобным же образом гипотеза одноразовой сомы предполагает[24], что организм, ресурсы которого не безграничны, должен распределять их, инвестируя, с одной стороны, в рост и размножение на ранних этапах жизни, а с другой – в продление жизни путем постоянной репарации изношенных и поврежденных клеток. По мнению биолога Томаса Кирквуда, впервые выдвинувшего эту теорию в 1970-е гг., старение организма – это эволюционный компромисс между долголетием и более высокими шансами на репродуктивный успех и передачу генов.

Имеются ли какие-либо данные в подтверждение этих различных представлений о старении? Ученые проводят эксперименты на плодовых мушках (дрозофилах) и на червях-нематодах – двух видах, любимых биологами за то, что их легко выращивать в лаборатории и у них происходит быстрая смена поколений. Как и предсказывают описанные выше гипотезы[25], мутации, увеличивающие срок жизни, снижают плодовитость (число потомков от одной женской особи за определенный срок). Точно так же снижение калорийности дневного рациона увеличивает у этих видов срок жизни и снижает плодовитость.

Что касается экспериментов с участием людей, помимо этических аспектов возможность их проведения осложняет тот факт, что смена поколения у нас происходит за два-три десятилетия, а это слишком большой срок для обычной научной карьеры, не говоря уже о студентах или аспирантах, которым нужно выполнить работу за какие-то несколько лет. Однако есть необычное исследование[26] британской аристократии последних двенадцати с лишним веков, и оно показывает, что среди женщин, перешагнувших 60-летний рубеж (выборка, исключающая такие факторы, как болезнь, несчастные случаи и смерть при родах), дольше всех прожили те, у кого меньше детей. Авторы исследования утверждают, что у людей тоже прослеживается обратная зависимость между плодовитостью и долголетием, хотя, разумеется, как известно любому измученному родителю, может быть множество других причин, по которым малодетность способствует продлению жизни.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ в последние сто лет заставляет обратить внимание на еще одну особенность человеческого старения, практически не присущую другим видам: менопаузу. За исключением нескольких видов, включая кита-косатку, большинство женских особей на Земле способны размножаться почти до конца жизни, а вот женщины нашего вида почему-то утрачивают детородную функцию в среднем возрасте. И столь резкое изменение в женской физиологии по сравнению с постепенным угасанием половой функции у мужчин также представляется довольно странным.

Можно было бы предположить, что, если эволюция производит отбор с учетом способности передавать гены, она должна стремиться к тому, чтобы мы размножались как можно дольше. Почему же тогда женщины относительно рано утрачивают фертильность?

Возможно, сам этот вопрос поставлен неверно. Наши ближайшие родственники, например человекообразные обезьяны, перестают давать потомство примерно в том же возрасте, что и мы: ближе к 40 годам. Разница в том, что они обычно вскоре умирают. И на протяжении большей части истории человечества большинство женщин также умирали вскоре после менопаузы, если не раньше. Так что правильнее будет, пожалуй, спросить не почему менопауза наступает так рано, а зачем женщины так долго живут после нее.

Человек не может быть уверен, что произвел потомство, успешно передав дальше свои гены, пока младший из его детей не станет самостоятельным, а у людей очень длинное детство, то есть время, когда они зависят от родителей. Менопауза могла возникнуть[27] как защита женщины от повышенного риска деторождения в пожилом возрасте, чтобы, живя дольше, она имела возможность заботиться о тех детях, которых уже родила. Это также может объяснить, почему мужчины – которым ничего подобного не грозит – могут сохранять репродуктивную способность в гораздо более старшем возрасте. Таким образом, менопауза могла появиться в процессе эволюции как адаптация, повышающая для потомства женщины вероятность достичь зрелого возраста – и передать ее гены дальше. В этом состоит так называемая гипотеза «хорошей матери». Действительно, немногие виды, у которых женские особи живут намного дольше фертильного возраста, – это как раз те, детеныши которых нуждаются в продолжительной материнской заботе. Впрочем, даже у этих видов репродуктивная функция скорее постепенно сходит на нет, чем резко прекращается, как при менопаузе. Например, слоны, хотя их фертильность[28] снижается с возрастом, не в пример людям способны давать потомство до глубокой старости. Подобным же образом обстоит дело у шимпанзе[29]: они тоже, как показали наблюдения, живут дольше своего детородного возраста, но у них менопауза наступает в самом конце жизни.

Предложенная антропологом Кристен Хоукс гипотеза «бабушки»[30], также объясняющая происхождение менопаузы, распространяет идею на следующее поколение. Согласно этой гипотезе, жить дольше имеет смысл, если женщина помогает заботиться о внуках, тем самым повышая их шансы на выживание и размножение. Некоторые ученые возражают, что отказ от возможности передать половину своих генов, продолжая рожать детей, ради повышения выживания внуков, у которых лишь четвертая часть ее генов, не самая выигрышная стратегия для женщины.

Другая идея, основанная на результатах изучения китов-косаток[31], одного из немногих видов, у самок которых, как и у людей, наступает менопауза и которые живут большими группами, состоит в том, что менопауза – это способ избежать конфликта между поколениями. У некоторых видов, у которых размножение происходит в группах, репродуктивная способность подавляется у молодых женских особей, роль которых – помогать старшим фертильным самкам. Но у нашего вида такого конфликта поколений практически не существует: женщины перестают рожать, когда следующее поколение только начинает. Молодой женщине нет смысла помогать свекрови завести еще больше детей, так как у нее со свекровью нет общих генов. А вот женщина, помогающая с потомством невестке, тем самым способствует передаче четверти своих генов, которую наследуют внуки. Так что для нее, скорее всего, лучше прекратить размножаться и вместо этого заботиться о следующем поколении.

Возможно, эволюция просто распорядилась так, что число яйцеклеток[32] у женщины соответствует среднему сроку ее жизни в дикой природе. Стивен Остед из Университета Алабамы в Бирмингеме отмечает, что менопауза, может быть, вовсе не является адаптацией, направленной на повышение выживаемости детей или внуков. Прошло всего лишь 40 000 лет с тех пор, как мы стали жить заметно дольше, чем неандертальцы и шимпанзе, так что женские яичники, возможно, просто не успели[33] адаптироваться к новому сроку жизни организма. При невозможности проверить гипотезу экспериментально, ученые, особенно биологи-эволюционисты, любят поспорить.

ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ основаны на идее одноразового организма, способного передать гены потомкам прежде, чем он сам состарится и умрет. Таким способом часы старения с каждым новым поколением как бы переводятся назад. Однако подобные теории применимы лишь к таким видам, у которых есть четкое различие между родителями и потомством. Несомненно, это различие имеется у всех, кто размножается половым путем. Половое размножение возникло в процессе эволюции, потому что оно представляет собой эффективный способ получать генетические вариации у потомства путем создания различных комбинаций генов, получаемых от каждого родителя, что позволяет организмам адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Можно сказать, что в каком-то смысле смерть – это наша плата за секс! Хотя эта фраза звучит эффектно, не все животные, у которых есть различия между половыми и соматическими клетками, размножаются половым путем. Более того, ученые обнаружили[34], что даже одноклеточные организмы, такие как дрожжи или бактерии, стареют и умирают, если только у них есть какая-то разница между материнской и дочерней клетками.

Законам эволюции подчиняются все живые существа, и все формы жизни состоят из одних и тех же веществ. Биологи, от Дарвина до современных ученых, не перестают удивляться тому, что эволюция, которая просто производит отбор по критерию приспособленности – или эффективности передачи генов внутри своего вида, привела к столь поразительному разнообразию живых существ. Это разнообразие включает и широкий диапазон продолжительности жизни: от видов, чья жизнь измеряется часами, до тех, кто живет больше столетия. Люди, в стремлении определить потенциальный предел собственного долголетия, могли получить немало удивительных уроков от самых разных представителей животного царства.

2

Живи быстро, умри молодым

Весной мы с женой любим гулять в Хардвикском лесу, в окрестностях Кембриджа, и любоваться буйством колокольчиков, заполоняющих все вокруг. Однажды возле дорожки мы наткнулись на камень, установленный в память Оливера Джона Хардимента, умершего в 2006 г. в возрасте 25 лет. Под именем на камне была выбита строка из стихотворения индийского поэта Рабиндраната Тагора:

- Не нужно мотыльку считать года,

- Мгновения считает он всегда, —

- Вот почему у мотылька так много времени!

Некоторые бабочки живут не дольше недели, большинство – меньше месяца. Задумавшись о мгновенно пролетающей жизни мотылька, я вспомнил по контрасту о другой поразившей меня вещи. Я не раз бывал в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, где хранится огромный спил ствола гигантской секвойи. Этому дереву, спиленному в 1891 г., было 1300 лет. В Британии есть несколько тисовых деревьев, возраст которых оценивается более чем в 3000 лет.

Разумеется, деревья кардинально отличаются от людей, поскольку обладают способностью к регенерации. В ботаническом саду Кембриджского университета растет яблоня, выращенная из черенка того самого дерева, под которым несколько сот лет назад в семейной усадьбе Вулсторп, расположенной в сотне миль к северу, сидел юный Исаак Ньютон. На самом деле, существует даже несколько «ньютоновских» яблонь, выращенных из черенков, срезанных с того самого дерева, породившего знаменитое яблоко, которое, согласно легенде, упало на землю, натолкнув Ньютона на мысль, сформулированную им позже в виде закона всемирного тяготения. Вопрос, отсчитывать ли возраст этих деревьев от корневой системы родительского дерева, несомненно, заслуживает внимания, но пока мы обратимся к продолжительности жизни животных, у которых все происходит иначе.

Даже в царстве животных есть виды, обладающие некоторыми свойствами деревьев. Если морской звезде отсечь луч, она может вырастить на его месте новый. Мелкое водное существо[35] под названием «гидра» способно на кое-что более впечатляющее: она, похоже, вовсе не стареет и способна восстанавливать ткани постоянно. Притом процесс этот довольно сложный[36]. В ходе одного исследования было установлено, что в регенерации головы гидры участвует большое число генов. И все это у существа, достигающего в длину чуть более сантиметра.

Гидра, конечно, способна удивить, но среди ее родственников есть другой обитатель вод, который умеет – по крайней мере, метафорически – обращать время вспять. Это медуза Turritopsis dohrnii, также известная как бессмертная медуза. Пережив травму или стресс, она возвращается к ранней стадии развития и проживает свою жизнь заново. Представьте, если бы раненая бабочка[37] могла снова превратиться в гусеницу и начать все сначала.

Поскольку гидра и медуза не проявляют никаких признаков старения, их нередко называют биологически бессмертными. Это не значит, что они не умирают, – они могут погибнуть и гибнут от самых разных причин. Их могут съесть хищники, а им самим, чтобы жить, нужно поглощать достаточно пищи. Могут они умереть и от биологических причин. Однако в отличие от почти всех остальных живых существ вероятность смерти у них не повышается с возрастом.

У геронтологов биологические виды типа гидры и бессмертной медузы вызывают живейший интерес, поскольку могут дать ключ к пониманию того, как бороться с процессом старения. Но с моей точки зрения, из-за способности к регенерации целых частей тела и даже всего организма они ближе к деревьям, чем к людям. И хотя мы можем узнать какие-то поразительные вещи, объясняющие отсутствие у них старения, совершенно неясно, насколько эти знания можно использовать при решении проблемы старения человека. В биологии есть универсальные законы, особенно если речь идет о фундаментальных механизмах. Но в иных случаях даже открытия, сделанные в результате экспериментов на мышах или крысах – а ведь это млекопитающие и биологически они гораздо ближе к нам, – сложно применить в отношении людей. И может так случиться, что нам придется слишком долго ждать, пока результаты экспериментов с гидрами или медузами принесут какую-то пользу.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ОБРАТИТЬСЯ К СУЩЕСТВАМ, более родственным человеку, например млекопитающим или вообще позвоночным?! Хотя этот подтип животных не может похвастать поразительным разбросом продолжительности жизни, характерным для живых существ вообще (от мотыльков до секвой), разница и здесь бывает впечатляющей. Некоторые мелкие виды рыб живут лишь несколько месяцев, а гренландский кит известен тем, что живет 200 лет и более, и даже, как считается, были случаи, когда гренландские акулы доживали почти до 400 лет.

Почему даже в пределах одной группы животных, например млекопитающих, сроки жизни так варьируют? Можем ли мы на основании каких-то общих признаков выявить некую закономерность, действующую для всех этих видов? Ученые давно ищут такого рода взаимосвязи. Особенно любят открывать универсальные законы для объяснения разрозненных наблюдений физики. Джеффри Уэст из Института Санта-Фе как раз из тех физиков, которые сейчас исследуют сложные системы, в том числе их старение. Уэст придерживается широкого подхода, изучая, как растут, стареют и умирают не только живые организмы, но и компании и города. Одновременно он исследует[38], как разные особенности живых организмов связаны с их размерами и продолжительностью жизни, которые варьируют в широких пределах.

Если взять млекопитающих, то у них, как правило, чем животное крупнее, тем дольше оно живет. С точки зрения эволюции в этом есть смысл. Мелкому животному, которое легко становится добычей хищника, большая продолжительность жизни ни к чему, ведь его, скорее всего, съедят гораздо раньше, чем оно успеет состариться. Но более глубинная причина зависимости долголетия от размера в том, что размер влияет на скорость обмена веществ, а это, так сказать, скорость переработки топлива – в виде пищи – в энергию, необходимую для функционирования организма. У некрупных млекопитающих поверхность тела относительно его общего размера больше, и они теряют тепло быстрее. Чтобы это компенсировать, они должны вырабатывать больше тепла, а это означает ускоренный метаболизм и поедание бо́льших объемов пищи относительно собственного веса по сравнению с более крупными животными. Это означает, что общее количество калорий, сжигаемых организмом за час, возрастает медленнее, чем масса животного. Животное в 10 раз больше другого сжигает за час лишь в 4 раза больше калорий. Так что мелкие животные потребляют больше калорий относительно своего веса, чем крупные. Соотношение между массой животного и скоростью потребления калорий называется законом Клайбера, в честь химика Макса Клайбера, доказавшего в 1930 г., что скорость метаболизма у животных пропорциональна массе организма в степени 3/4[39]. Точный показатель степени – вопрос дискуссионный, некоторые данные говорят о том, что для млекопитающих ближе к истине показатель 2/3.

Поскольку частота пульса также пропорциональна скорости метаболизма, то всем млекопитающим – самых разных размеров, от хомяков до китов, – как правило, отведено приблизительно одинаковое число сердечных сокращений за всю жизнь: около 1,5 млрд. У современных людей этот показатель почти в два раза больше, но надо учесть, что средняя продолжительность жизни у нас за последние 100 лет выросла вдвое. Млекопитающие, так сказать, сконструированы с расчетом на определенное число сердцебиений, как обычный автомобиль рассчитан на пробег около 200 000 км. Уэст отмечает, что 1,5 млрд – это также и приблизительное число оборотов, совершаемых автомобильным мотором за ожидаемый срок службы, и задает вопрос, возможно не без иронии, является ли это простым совпадением или свидетельством каких-то универсальных закономерностей в механизме старения?

Подобные соотношения наводят на мысль, что у продолжительности жизни есть естественные ограничения, поскольку размер животных и скорость их метаболизма могут варьировать лишь в определенных пределах. Например, эволюция не может создать сколь угодно огромное существо: его раздавит собственная масса. Кроме того, подобный организм испытывал бы немалые затруднения с обеспечением всех клеток необходимым количеством кислорода. Обмен веществ должен быть достаточно быстрым, чтобы животное могло передвигаться и находить пищу, при этом также существуют биологические ограничения в отношении скорости метаболизма, доступной очень мелкому существу. Однако в пределах допустимого диапазона эти правила работают довольно стабильно. Джеффри Уэст заявляет, что, зная размер млекопитающего, он может с помощью законов масштабирования рассказать об объекте практически все: от объема потребляемой пищи до частоты сердцебиения и продолжительности жизни.

Это весьма примечательно, и, хотя речь идет о средних значениях, вероятно, существует универсальное правило, ограничивающее время жизни. Но как объяснить чрезвычайный рост продолжительности жизни человека, наблюдаемый в последние сто лет? Как отмечает Уэст, все дело в том, что именно подразумевать под продолжительностью: в последнее столетие мы почти удвоили ожидаемую продолжительность жизни, но нам так и не удалось увеличить предельный срок, который остается на отметке примерно 120 лет. Он утверждает, что, согласно имеющимся данным, старение и умирание являются следствием износа организма в процессе жизни. Неумолимая сила энтропии – меры хаоса, подталкивающая в сторону распада и неупорядоченности, стоит на пути к осуществлению мечты о бессмертии. В отличие от машин, состоящих из механических деталей, которые легко заменить по мере износа, мы не можем просто замещать поврежденные органы и ткани и функционировать бесконечно.

ХОТЯ ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА, метаболизма и продолжительности жизни – удивительный феномен, биологи склонны больше интересоваться исключениями из этого правила. Им нравится изучать организмы, выходящие за рамки этой системы, в надежде найти у них какие-то подсказки о всеобщем механизме, лежащем в основе старения. Один из главных вопросов состоит в том, существует ли хотя бы в теории какой-то максимум продолжительности жизни? Мы знаем, что некоторые виды, например гидра или бессмертная медуза, по-видимому, не стареют вовсе и действительно могут бесконечно заменять у себя изношенные части. Биологи прекрасно осведомлены о существовании второго закона термодинамики, который гласит, что в любом естественном процессе степень неупорядоченности, или энтропия, возрастает со временем, – но большинство из них не согласны с тем, что он безоговорочно применим к процессам старения и умирания, поскольку биологические системы не являются закрытыми (для которых и сформулирован этот закон), а для своего существования нуждаются в постоянном поступлении энергии извне. Строго говоря, при достаточных затратах энергии можно действительно обратить энтропию вспять, если речь идет об уборке на чердаке или очистке жесткого диска, просто большинство из нас не видит в этом особого смысла.

Соответственно, биологи не считают[40] старение неизбежным. Скорее всего, все, о чем заботится эволюция, – это приспособленность, выражающаяся в возможности наиболее успешно передать гены. Но жить долго имеет смысл лишь в том случае, если тебя не съедят хищники и ты не погибнешь от болезни или несчастного случая еще до того, как придет пора умереть от старости. Поэтому птицы, которые могут спастись от хищников, улетев прочь, живут в целом дольше, чем нелетающие существа сопоставимого размера. Для тех счастливчиков, кому не приходится так уж бояться хищников, долгая жизнь означает больше времени на поиск пары и продолжение рода. Замедление метаболизма, чтобы не приходилось каждый день добывать большие объемы пищи, может быть просто способом успешно дожить до старости. В каждом случае продолжительность жизни всего лишь является отражением того, как эволюция оптимизирует приспособленность вида.

Стивен Остед, ведущий специалист в области исследований старения, занимается изучением экзотических видов с самой разной продолжительностью жизни. У него весьма необычная для биолога карьера: он начинал с того, что изучал английскую литературу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в надежде написать великий американский роман. Учитывая, что о таком романе никто не слышал, шутит Остед, можно догадаться, насколько замысел удался. После окончания университета в свободное от написания романа время Стивен работал таксистом, корреспондентом в газете, а затем на несколько лет стал укротителем львов, тигров и других диких животных, которых использовали для киносъемок. Так у него зародился интерес[41] к биологии, и Остед вернулся в университет, чтобы изучать поведение животных. Именно с тех пор его занимает вопрос, почему животные стареют с разной скоростью.