Читать онлайн От Сирина к Набокову. Избранные работы 2005–2025

- Автор: Александр Долинин

- Жанр: Биографии и мемуары

© А. Долинин, 2025

© А. Мануйлов, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2025

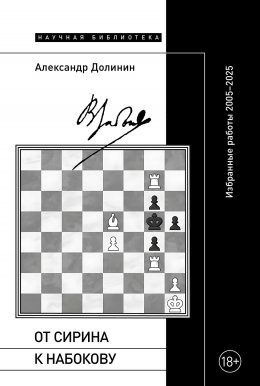

В оформлении обложки использована задача «Мат в три хода», составленная Набоковым.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CCLXXXVII

От автора

Эту книгу я задумал как продолжение (причем не только хронологическое) первого сборника моих статей о Набокове «Истинная жизнь писателя Сирина» (2004). Ее заглавие перекликается с подзаголовком вошедшей в давний сборник статьи «„Двойное время“ у Набокова (От „Дара“ к „Лолите“)» и одновременно отсылает к последней строфе стихотворения «Мы с тобою так верили…» (1938), в котором Набоков обращается к самому себе в юности и отрицает идею непрерывности жизненного и творческого пути:

- Ты давно уж не я, ты набросок, герой

- всякой первой главы – а как долго нам верилось

- в непрерывность пути от ложбины сырой

- до нагорного вереска.

Я начал заниматься Набоковым в благословенные годы перестройки и гласности, на заре отечественного набоковедения. Тогда на Западе, особенно в США, о Набокове много и ярко писали видные зарубежные слависты и компаративисты – Владимир Александров, Геннадий (Джин) Барабтарло, Дон Бартон Джонсон, Джейн Грейсон, Сергей Давыдов, Саймон Карлинский, Джулиан Конноли, Присцилла Мейер, Омри Ронен, Пекка Тамми, дружеское общение с которыми принесло мне большую пользу. За немногими исключениями, они, как и я, предпочитали русского Набокова американскому и, хорошо зная русскую литературу, уделяли большое внимание русским корням всей набоковской поэтики и метафизики. С самого начала я пошел по их стопам, сделав главным объектом изучения многочисленные литературные подтексты русскоязычных романов и рассказов Набокова.

Вскоре мне стало понятно, что Набоков держал в голове почти всю русскую послеекатерининскую литературу первого и второго ряда и именно она питала его прозу. Так, только в первой главе «Дара» упоминаются, цитируются, обсуждаются Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Некрасов, Фет, Лев Толстой, Чернышевский, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Писемский, Лесков, Чехов, Бунин, Анненский, Бальмонт, Брюсов, Блок, Андрей Белый, Гумилев, Маяковский, Ходасевич, Есенин, Мандельштам, Г. Иванов, Адамович (список неполный). Все мои статьи, вошедшие в «Истинную жизнь писателя Сирина», были посвящены связям русской прозы Набокова с отечественной литературной традицией – его спору с Достоевским и достоевщиной в «Отчаянии», пушкинским подтекстам в «Приглашении на казнь», игре с «петербургским текстом» в «Даре» и нескольких рассказах, напряженному диалогу с современниками, как советскими, так и эмигрантскими, и т. д. Работы, вошедшие в первый раздел настоящего издания, развивают те же темы, расширяя современные Набокову контексты. В статье «„Мачеха российских городов“: Берлин 1920-х годов глазами русских писателей» показано, как Набоков выстраивает многоплановый образ чуждого ему города и его жителей в полемике с описаниями Берлина у Андрея Белого, Шкловского, Эренбурга; в статье «Набоков и советская литература» речь идет о «Приглашении на казнь» как ответе на прославление чекистских палачей в советской публицистике начала 1930-х годов и на изображение заключенного поэта в романе Тынянова «Кюхля»; к ней примыкает другая статья о «Приглашении»: «Искусство палача. Заметки о теме смертной казни у Набокова», в которой обсуждается набоковское понимание смертоносного тоталитаризма как высшего проявления пошлости. Две статьи раздела посвящены «Дару». «О романе Набокова „Дар“» – это вариант работы «„Дар“: поэтика, проблематика, контекст», известной читателям моего комментария к роману[1]; «Две книги на стуле около кровати» – исследование противопоставления «Анненский – Ходасевич», выступающего в тексте как прообраз литературных позиций героя и его антагонистов. В статье «Вырезки и выписки как элемент художественного текста: Набоков – Вагинов – Тынянов» я сравниваю три различных стратегии обращения с историческими источниками художественных текстов трех упомянутых писателей и прихожу к выводу, что различия обусловлены их противоположными взглядами на исторический процесс и место художника в нем. Наконец, «Пять заметок о рассказе Набокова „Весна в Фиальте“», прежде печатавшиеся с юбилейным посвящением А. К. Жолковскому, представляют собой комментарии к одной из самых известных новелл писателя.

Во второй раздел книги включены работы о «Лолите» и рассказе «Знаки и символы», а также об издателе и комментаторе Набокова Карле Проффере. Переход на английский язык, как известно, дался Набокову нелегко. В послесловии к «Лолите» он сокрушался об отказе «от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского языка ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры – каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций – которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно пользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов»[2]. Характерно, что потерю языка Набоков воспринимает как потерю связи с «подразумеваемыми ассоциациями и традициями» (то есть, безусловно, с русской литературой), утверждая, что на чужом языке он лишен возможности выполнять свою главную задачу – «преодолевать по-своему наследие [литературных] отцов». Однако еще в ранней статье о «двойном времени» у Набокова, упомянутой выше, я мимоходом заметил, что даже в «Лолите» – самом американском романе писателя, в котором никто из основных персонажей не имеет отношения к России и русскому языку, – ощущаются тематические и интонационные переклички с «Исповедью Ставрогина» и с эротикой русских символистов. Это наблюдение и предложенную на его основе «ревизионистскую» интерпретацию романа я развил и подробно аргументировал в большой новой работе «Русский субстрат „Лолиты“», где выявлен целый пласт русских «ассоциаций и традиций», проходящих через весь текст и образующих то, что Набоков назвал «нервной системой книги, <…> подсознательными координатами ее начертания»[3]. Включая в американский контекст прямые отсылки только к тем русским авторам, композиторам и артистам, которые в 1950-е годы были хорошо известны американскому образованному читателю, Набоков облегчает ему доступ к этим координатам.

Все остальные статьи, вошедшие в книгу, ранее печатались в журналах и научных сборниках (см. список в конце книги).

В приложение к книге я включил два архивных материала: подготовленную вместе с Г. Утгофом рецензию Набокова на три поэтических сборника, вышедших в Берлине в 1924 году, и его письма к Г. П. Струве 1925–1935 годов. В последнем случае это не републикация писем и моих комментариев к ним, печатавшихся в 2003–2004 годах в петербургской «Звезде», а их новая редакция, сделанная не по машинописным копиям, как ранее, а по оригиналам из Библиотеки Конгресса. Комментарии к письмам тщательно пересмотрены и расширены.

Редактирование еще не законченной книги несколько лет назад начал Г. Утгоф, а продолжила и закончила А. Мартыненко. Я чрезвычайно признателен им за придирчивое чтение и полезные замечания, поправки и предложения. На протяжении последних двадцати лет моих занятий Набоковым я неизменно пользовался поддержкой, советами и помощью очень многих набоковедов по обе стороны океана и моих верных друзей и коллег, с которыми мы вместе прошли длинный путь «до нагорного вереска», – К. М. Азадовского, Б. А. Каца, Л. Н. Киселевой, К. А. Кумпан, А. В. Лаврова, Г. А. Левинтона, В. А. Мильчиной, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина, Р. Д. Тименчика. Им и другим моим внимательным читателям и слушателям, моим аспирантам и студентам – моя сердечная благодарность.

Особо я должен в очередной раз поблагодарить мою любимую жену Г. В. Лапину, первого и самого придирчивого читателя и советчика, чья помощь и забота поддерживают и радуют меня долгие годы нашей совместной жизни.

В основной части сборника использована стандартная система постраничных сносок. Цитаты из произведений Набокова русского периода даются в квадратных скобках с указанием на номер тома и страницы по изданию: Набоков В. [В. Сиринъ.] Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2002–2009.

Тексты американского периода цитируются с пометой Амер, с указанием тома и страницы по изданию той же серии: Набоков В. Собрание сочинений американского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2004–2008. Английский текст «Лолиты» приводится по изданию: Nabokov V. The Annotated Lolita / Ed. with Preface, Introduction, and Notes by A. Appel, Jr. New York, 1991 и обозначается литерами AL.

В Приложении «Неизвестная рецензия Набокова» ссылки даются в круглых скобках внутри текста и ведут к списку литературы и принятых сокращений (с. 385–387).

В Приложении «Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве 1925–1935» комментарии к каждому письму даны в формате концевых сносок.

Все переводы с иностранных языков, если их авторы не указаны в сносках, выполнены мной.

I

«Мачеха российских городов»

Берлин 1920-х годов глазами русских писателей[4]

Никто доподлинно не знает, сколько русских обосновалось, хотя бы на время, в Берлине в начале двадцатых годов. «Справочник-альманах», выпущенный в самом начале 1922 года, сообщал: «Новая русская колония в Германии, образовавшаяся из военнопленных, интернированных и беженцев, состоит из 300–400 тыс. человек (около 100 тыс. человек в одном Берлине»[5]. «Более 400 тысяч русских – в Берлине»[6], – утверждал Маяковский, возвратившийся из Германии год спустя; Виктор Шкловский во втором издании «Сентиментального путешествия» (1924) писал, что в Берлине «триста тысяч русских разных национальностей бродят в трещинах гибнущего города»[7]. Согласно осторожным подсчетам некоторых историков, на пике эмиграции русское население юго-западного округа Берлина Шарлоттенбурга, переименованного местными шутниками в Шарлоттенград[8], насчитывало более ста тысяч человек. Независимо от численности, русские в Берлине были на виду и на слуху – по крайней мере, для самих эмигрантов. Герой романа Набокова «Подвиг» Мартын, приехав из Швейцарии в Берлин, с удивлением обнаружил «развязную, громкоголосую Россию, которая тараторила повсюду – в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов» [III: 197]. Казалось, русские колонизировали чужой город, навязав покорным туземцам свои обычаи, культурные коды и вкусы. Другой Набоков, Николай, известный композитор, писал в своих любопытных, хотя не полностью достоверных воспоминаниях:

Русские эмигранты в Берлине не были похожи на робких, запуганных беженцев, которые волнуются и трепещут, оказавшись во враждебном окружении. Казалось, они заняли Берлин и разбили здесь русский лагерь.

Были в Берлине русские газеты, русские театры, русские школы и церкви, русские кабаре и библиотеки. Были русские литературные клубы и издательства, русские спекулянты валютой, русские книжные магазины, русские картинные галереи, бакалейные магазины, кондитерские, антикварные лавки и лавки старьевщиков, которые торговали фальшивыми или настоящими изделиями Фаберже и иконами – подлинными или подделками.

Центральный район Западного Берлина, от Wittenbergplatz (Виттенберг Плац) мимо Gedächtniskirche (Гедехтнискирхе) и вниз по Kurfürstendamm (Курфюрстендамм), казалось, капитулировал перед русскими пришельцами. Каждый второй человек на улице, в кафе или магазинах говорил на русском или на ломаном немецком языке. Повсюду – на стенах и рекламных столбах можно было увидеть не только афиши русской оперы и концертов русских исполнителей, но объявления русских политических собраний, офицерских клубов, благотворительных комитетов. Вдовствующие балерины открывали балетные школы, писатели устраивали собрания и публичные чтения прозы и поэзии[9].

Бурная литературная и интеллектуальная жизнь «Русского Берлина» довольно неплохо документирована и изучена. Постоянные и временные жители Берлина – Александр Бахрах, Нина Берберова, Иосиф Гессен, Роман Гуль, Евгений Лундберг, Владимир и Николай Набоковы, Глеб Струве, Алексей Толстой, Владислав Ходасевич, Виктор Шкловский, Илья Эренбург и другие – оставили ee описания в дневниках, письмах, эссе, травелогах, мемуарах, стихах и прозаических текстах. Опубликовано довольно много работ, подробно рассказывающих о жизни и трудах в Берлине самых известных авторов, как эмигрантов, так и советских визитеров, которые в 1920-е годы часто посещали Берлин[10]. Однако в большинстве из них «Русский Берлин» рассматривается как некое образование, существовавшее отдельно от «Берлина немецкого» и с последним слабо связанное. Далее я попытаюсь восполнить это упущение и рассмотреть восприятие Берлина – по слову Ходасевича, «мачехи российских городов»[11] – русскими писателями и поэтами двадцатых годов в более широком контексте.

Двадцатые годы прошлого столетия обычно называют «золотым веком» или «великолепным десятилетием» в истории Берлина[12]. После массовых беспорядков, политических потрясений и экономической катастрофы в самом начале послевоенного периода для города наступили, как позднее напишет Готфрид Бенн, «его самые великолепные годы, его парижские годы, время расцвета талантов и искусства»[13]. С точки зрения некоторых современников, Берлин даже опередил Париж в борьбе за титул культурной столицы Европы. «Казалось, что все лучшие творческие силы вновь засияли, озаряя последнее пиршество духа многоцветным великолепием, пока не опустилась ночь варварства», – с ностальгией вспоминал знаменитый дирижер Бруно Вальтер[14]. Он и другие современники говорили о достижениях берлинских авангардных театров (которые считались «лучшими во всей Европе», по оценке писательницы и драматурга Вики Баум[15]); захватывающих экспериментах в изобразительном искусстве, кино, архитектуре и музыке; о беспрецедентном культурном взрыве. Параллельно с авангардом – конструктивизмом, «новой объективностью», дадаизмом, атональной музыкой и т. д. – процветала бурная массовая культура, предлагавшая богатое разнообразие развлечений: джаз, дансинги, кабаре и стриптиз, спортивные зрелища – особенно бокс и велосипедные гонки, – балы, парки аттракционов, кинотеатры и эротические журналы на любой вкус. Охватившая всех гедонистическая жажда полной свободы и экспериментирования стимулировала технический прогресс (именно Берлин первым из европейских городов установил светофоры), меняла моду и образ жизни и поощряла нетрадиционные типы поведения. Откровенное обожание обнаженного тела и публичная демонстрация наготы стали олицетворением раскрепощенного послевоенного Берлина. Сексуальная вседозволенность не знала себе равных в мире. Главный герой романа Эриха Кестнера «Фабиан. История моралиста» (1931), решив изучить берлинский стиль, сталкивается с примерами разного рода распутства повсюду: бары нудистов, клуб, где можно найти сексуального партнера на одну ночь, открытые адюльтеры, голодные девицы в купальных костюмах, предлагающие себя в дансингах за еду и деньги, лесбийский ресторан La cousine, мужской бордель. Кристофер Ишервуд, английский интеллектуал и гомосексуал, который приехал в Берлин в конце 1920-х годов, чтобы воспользоваться сексуальной свободой и отведать «бурлящую на огне похлебку истории», писал в романе «Мир вечером»:

В Берлине недостаточно было просто хотеть секса; нужно было уточнить, какого именно партнера вы желаете получить – юную девственницу, семидесятилетнюю старуху, девицу в высоких ботинках с кнутом в руке, трансвестита, полицейского, пажа, собаку. Для удовлетворения аппетитов существовали бордели и бары на всякий вкус. Для тех, кому не удавалось определиться с выбором, существовал Музей сексуальных наук, где можно было изучить фотографии гермафродитов, пыточные инструменты садистов, рисунки сексуальных фантазий нимфоманок, женское белье, которое офицеры носили под форменной одеждой, и много других диковин[16].

Причудливая смесь высокой и низкой культур, поляризованная радикальная политика, сексуальная вседозволенность и цинизм придавали веймарскому Берлину некую ауру модернизма и даже футуризма. Стивен Спендер, еще один англичанин, приехавший в Германию, чтобы попробовать «похлебку истории», писал в автобиографии «Мир внутри мира» (World Within World):

Модернизм в этой Германии был <…> своего рода популярным массовым движением. Дома без крыш, экспрессионистская живопись, атональная музыка, гомосексуальные бары, нудизм, солнечные ванны, походы – все это приживалось, превращаясь в яркие, кричащие, игривые краски, которые окрашивали всю страну[17].

Полнометражный документальный фильм Вальтмана Руттмана «Берлин: симфония большого города»[18], популярные романы этого периода (например, знаменитый «Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе» Деблина), эссе писателей и журналистов (среди которых выделялись Вальтер Беньямин и Зигфрид Кракауэр) – все представляли столицу немецкого модернизма как метрополис нового типа, как постоянно меняющийся город, беспрестанно стирающий свое прошлое и заново изобретающий настоящее. Раздробленный на множество не связанных между собой фрагментов, Берлин заменил узнаваемое, относительно неизменное «лицо» бесконечным разнообразием воплощений, конфигураций и узоров. З. Кракауэр в своем знаменитом эссе «Курфюрстендамм: улица без памяти» (1932) писал, что жизнь в Берлине – это «не линия, но ряд точек; город живет сегодняшним днем, избавляясь от дня вчерашнего, как от старой газеты»[19]. Независимо от их взглядов на погоню за новациями, молодые немцы, приезжавшие в Берлин со всей страны, сходились на том, что город испускает «странное электричество»[20], заражает энергией, придает жизненную силу и таким образом завораживает и покоряет людей. Как писал в своей автобиографии известный драматург Карл Цукмайер (Carl Zuckmayer, 1896–1977), поселившийся в Берлине в 1924 году, он и другие провинциалы его поколения смотрели на столицу, как «угольщик смотрит на жену миллионера», и говорили о нем, как говорят о «наглой, высокомерной выскочке, бездушной, истеричной», но желанной женщине, которая будит самые смелые фантазии: «…все хотят ее, всех она манит»[21].

Именно эта эротическая одержимость чарами нового Берлина в большинстве русских описаний города явно отсутствует. На самом деле если кто-то из русских авторов и обращал внимание – пусть мимоходом – на всевозможные технические и культурные новации в Берлине второй половины 1920-х годов, после завершения экономического кризиса, это были в основном сторонники коммунистического режима: либо гости из Советской России, либо эмигранты, подумывающие о возвращении на родину. В ярких проявлениях технического прогресса и новых формах общественной жизни они видели прообраз светлого будущего, которое ожидает модернизируемую Советскую Россию. Так, Роман Гуль, тогда «большевизан», в автобиографической книге «Жизнь на фукса» (1927), опубликованной в СССР, восхищался Берлином «сегодняшнего дня»:

Кинотеатры Уфы с великолепным дворцом «Уфы ам Цоо», радиобашни, резервуары газа, заводы Юнкерса, Сименса, Шварцкопфа, электрические поезда, унтергрунды, бары, дансинги – вот чем знаменит Берлин, зародышевая душа послевоенной Германии. <…> Трудно немцу дать темп американца. И тем не менее Германия американизируется. А Берлин идет во главе[22].

Гулю вторил Илья Эренбург, описавший Берлин дважды, в очерках 1923 и 1928 годов, и заметивший, что за пять лет в городе произошли удивительные перемены. Теперь Берлин для него – это высшее воплощение современности, где «ничего не осталось от недавнего прошлого», «апостол американизма», наиболее удобное и современное городское пространство, где «наша эпоха» непосредственно ощущается «в сигаретных коробках, в походке Потсдамерплац, в последней системе газовой кухни, в трех тарифах автомобилей и в тридцати тарифах женщин…»[23] Сергей Третьяков, горячий ревнитель и коммунизма, и модернизма, который посетил Берлин в 1930 году, пришел в восторг от таких изобретений и технических новинок, как «бумажные стаканы для молока <…> спектакли светореклам на берлинских фасадах и насыщенность страны железом <…> светофоры, нержавеющая сталь»[24].

Те же русские эмигранты в Берлине, которые, мягко говоря, не одобряли большевизм, обычно относились ко всем урбанистическим новациям без всякой симпатии, усматривая некую связь между немецкой модернизацией и коммунистической идеологией. На то у них были некоторые основания, поскольку немецкий модернизм в сфере культуры был тесно связан с левой политикой. «Почти все немецкие интеллектуалы, которых мы знали, принимали и практиковали своего рода левую ортодоксию, – свидетельствует Стивен Спендер. – Такое отношение повлияло на театр, роман, кино и даже музыку и живопись»[25]. Поэтому выразить восторги по поводу новых веяний нередко значило занять определенную политическую позицию. В рассказе Набокова «Встреча» (1932) успешный советский инженер, приехавший в Берлин в командировку, навещает своего брата Льва, полунищего эмигранта, и принимается рассуждать о переменах, произошедших в Берлине со времени его первого приезда в Германию в двадцать четвертом году. «Перещеголяли Америку, – сказал он. – Какое движение на улицах. Город изменился чрезвычайно» [III: 575]. После короткого вымученного разговора он повторяет те же банальности à la Эренбург или Гуль: «Американизация <…> – Движение. Замечательные дома» [III: 577]. Для Льва эти клише ничего не значат, поскольку его Берлин не имеет с ними ничего общего. Это мрачный, темный, неприветливый город: «Фонарь. Лужа. Темное здание почтамта. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее впалой щеке, под ноздрей дрожала яркая капелька» [III: 578]. Для типичного эмигранта прелести американизированного, футуристического Берлина – это лишь пустые иллюзии; на него не действуют их чары: он живет в мире постоянного отчуждения и со своей позиции чужака наблюдает изнанку враждебного города, не обращая внимания на его великолепный фасад.

Образы города, созданные русскими писателями, контрастируют с каноническим мифом о сверкающем, блестящем, ослепительном Берлине[26]. Вместо многоцветного калейдоскопического городского праздника они изображают тусклый, унылый, монотонный и монохромный городской пейзаж. Например, в «Европейской ночи» Ходасевича Берлин «каменный» («Все каменное. В каменный пролет…»), «громоздкий» («По скважинам громоздкого Берлина»), гнилой («И там, скользя в ночную гнилость»), грязный («Вот так и шлепай по грязи»), дьявольски-мрачный («Дома – как демоны, Между домами – мрак; / Шеренги демонов, / И между них – сквозняк») – пространство, ассоциирующееся с болезнью, бесплодием и насильственной гибелью[27]. Откликаясь на его отчаяние, Нина Берберова позднее проклянет Берлин 20-х годов в своей автобиографии: «Чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами <…> Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе»[28]. Любопытная книга эссе Андрея Белого «Одна из обители царства теней», написанная после его возвращения в Москву из Германии, представляет собой диатрибу против продажного, гнилого, безумного Берлина, который прячет «дикий хаос действительного разложения и смерти»[29] за фасадом формальной буржуазной благопристойности. На протяжении всего повествования Белый играет с повторением звуков в первом слоге существительных «Берлин», «бюргер», «буржуа» и прилагательных «серый» и «бурый», «серо-бурый» выявляя связь «вялого города»[30] с оттенками серого и бурого цветов, чтобы передать царящую в нем унылую атмосферу скуки и тоски. Приведем поэтически организованное, ритмическое описание Берлина, в котором звуковые комбинации «БУР» и «СЕР» повторяются более десяти раз:

Он <Берлин> <…> нестерпимо жареет ужасною, БУРою копотью летом, и СЕРо-БУРоватая мгла повисает над ним осенями и зимами <…> шлепают под ногами такие же БУРые, мокрые от дождя тротуары; <…> и все это – в БУРой, тоскливейшей дымке, и БУРые, скучные, пРЕСные БЮРгеры спешно бегут в БУРоватых пальто вдоль тех улиц, вдоль СквЕРов, вдоль площади и проваливаются в дыру, зияющую поСЕРедине, чтобы выскочить где-нибудь <…> из точно такой же дыры <…> и нестись вдоль такого же БУРоватого, пренелепого ряда домов в БУРоватой томительной мгле, под БУРеющим небом, над БУРым асфальтом[31].

Там, где восторженные немецкие провинциалы и иностранцы, ищущие раскрепощения, видят многообразие, разнообразие и различия, Андрей Белый обнаруживает лишь ужасающее единообразие:

Улица неотличима от улицы; дом от дома; все дома достаточно монументальны, роскошны, величественны; но все роскоши и величия этих домов интерферируются в поле зрения в одну серую, буро-серую, нудную скуку организованного безумия, в котором понять невозможно ни улицы, ни отдельных домов, ни жильцов тех домов[32].

Этот образ Берлина как города безжизненной монотонности будет снова и снова повторяться в русской эссеистике. «Трудно описать Берлин. Его не ухватишь», – сетует Виктор Шкловский в «Zoo», ибо все в нем слишком однообразно:

Дома одинаковы, как чемоданы. <…> Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазинов готовых дворцов. Памятники – как сервизы. <…> Кирхи так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят[33].

Хотя в эссе 1923 года Эренбург признался в любви к Берлину, его видение города, по сути дела, мало чем отличалось от видения Шкловского:

Берлин уныл, однообразен и лишен couleur locale. <…> Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два – и увидеть то же самое. <…> Это – выставка, громадный макет, приснившийся план[34].

В книге «Душа Петербурга» Николай Анциферов замечает, что «город открывает свое лицо только тому, кто хоть ненадолго побывал его гражданином, приобщился к его жизни, таким образом сделался частицей этого сложного целого»[35]. Отказ (или неспособность) русских в Берлине увидеть разницу между улицами, домами, жильцами этих домов выдает их «вненаходимость», их отказ (или, опять же, неспособность) стать частью многоликого целого этого города. Немецкий Берлин, увиденный глазами большинства русских писателей, неизменно остается чужим, враждебным, непонятным и недоступным. Они, как лирический герой «Берлинского» у Ходасевича, отгорожены от жизни города «толстым и огромным отполированным стеклом»[36].

Сравнение домов с чемоданами у Шкловского также симптоматично: внутренняя жизнь чужого города остается скрытой от стороннего созерцателя, как вещи в некоем запертом контейнере или помещении. Подобные образы иногда появляются и в стихах молодых берлинских поэтов. Так, для Юрия Джанумова Берлин – это «неприютный, громоздкий, / Огромный пакгауз»[37], а Михаил Горлин сравнивает дома в городе с «несгораемыми шкафами», которые стоят «в пустых коридорах улиц»[38].

Попытки открыть для себя город и приобщиться к его внутренней жизни делались редко и, как правило, ни к чему не приводили. Если такие западные гости Берлина, как Ишервуд или герои его «берлинских» повестей и романов, проходили инициацию через сексуальные контакты с автохтонами обоего пола, русские писатели либо игнорировали рискованные темы, либо резко осуждали буржуазный разврат. Правда, некоторые из них упоминают пресловутых берлинских проституток, но при этом смотрят на них с безопасного расстояния, без всякого вожделения. Женщины, описанные ими, обычно настолько стары и безобразны, что способны вызвать лишь отвращение. «В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами, – писал Алексей Толстой в рассказе „Черная пятница“. – Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе». Русского героя рассказа зазывает «плечистая и костлявая женщина, лет сорока», которая принимается «хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать», так что он в страхе пятится от нее[39].

Самый тесный контакт с дразнящей берлинской эротикой, который русские писатели смогли описать, – это визит в подпольный ночной клуб (Nachtlokal), где перед посетителями танцуют голые женщины. Увиденные глазами русских, танцовщицы Nachtlokal, как и берлинские проститутки, лишены даже рудиментов сексуальной привлекательности. У женщины, танцующей перед героями «Черной пятницы» Алексея Толстого, например, «локти и колени синие», а ее живот «казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем»[40]. Nachtloкal у Эренбурга – это обыкновенная квартира респектабельного буржуа, которая ночью используется для небольшого семейного бизнеса: хозяин разносит напитки, его дочери «равнодушно раздеваются» и неуклюже и неумело танцуют перед гостями. В своих мемуарах Эренбург сообщил, что ходил в Nachtlokal вместе с В. Г. Лидиным[41], который в повести «Морской сквозняк» изобразил танец обнаженных женщин как зрелище непристойное и грязное: «…свет, тепло, тихое журчание скрипок и пара голых женщин в том же колыхании шимми, болтая грудями, приникая округлыми животами – и в сладком тлене дешевых духов рыбная вонь немытых тел, запахи коммамбера»[42]. Советский писатель и журналист О. Савич, проживший в Берлине пять лет, отправил в Nachtlokal героя своей повести «Пансион фон-Оффенберг», эмигранта Коврова, мечтающего о возвращении в СССР, который, как и Лидин, испытал отвращение от запаха пота:

Заиграли опять скрипки, и выскочили две голые, в одних чулках – женщины, некрасивые и немолодые, смущаясь, но скрывая смущенье наглостью и равнодушием, затанцовали, приближаясь и обнимая друг друга. Когда они прошли мимо Чарльса и Коврова, на них пахнуло потом. Ковров скривился[43].

Только у Андрея Белого, обличавшего Берлин, визит в Nachtlocal приобретает более глубокий – хотя и абсолютно негативный – смысл. Он превращает обычного пьяного зазывалу в черном котелке, слоняющегося в поисках клиентов, в таинственное существо – в «песьеголового человека», который «на древних фресках Египта <…> неизменно сопровождал усопшего в царство теней, на страшный суд к Озирису»[44]. Таким образом, банальная сценка ночной жизни Берлина трансформируется в символ духовной смерти Запада.

Разрушая образ Берлина как царства освобождающего Эроса, некоторые русские авторы обнаруживают суть города не в «первобытной энергии» обнаженных тел, «африканских танцев» и оргий, но в печальном зрелище публичной мастурбации. «Музыка в кафе, – пишет Шкловский. – А в темных общественных уборных Берлина мужчины занимаются друг с другом онанизмом. У них низкая валюта, голод, и страна гибнет»[45]. В жестоком стихотворении «Под землей» Ходасевич спускается в берлинский Аид – подземную общественную уборную – и наблюдает за безумным стариком, который мастурбирует, «к стене прижатый / Своею дикою мечтой», пока его не гонит наверх «вонючая метла» служительницы. Говоря, что безумец «создает и разрушает <…> сладострастные миры», он отсылает к собственному описанию свободной игры поэтического воображения в стихотворении «Горит звезда, дрожит эфир…»:

- И я творю из ничего

- Твои моря, пустыни, горы,

- Всю славу солнца Твоего,

- Так ослепляющего взоры.

- И разрушаю вдруг шутя

- Всю эту пышную нелепость,

- Как рушит малое дитя

- Из карт построенную крепость[46].

Тем самым жалкие радости несчастного одинокого старика становятся гротескной параллелью к ситуации неприкаянного поэта-изгнанника, который мучается в чужом бездушном городе:

- А солнце ясно, небо сине,

- А сверху синяя пустыня…

- И злость, и скорбь моя кипит,

- И трость моя в чужой гранит

- Неумолкаемо стучит[47].

Параллель поддерживается и тем, что трость – это общеизвестный фаллический символ.

Русские писатели – изгои, которым внутренняя жизнь города была враждебна и непонятна, – считали Берлин умирающим или мертвым городом, воплощением бесплодия; отсюда повторяющиеся у них мотивы камня и железа – каменные стены и мостовые, каменные пролеты, гранит в берлинских стихах Ходасевича или одержимость железными конструкциями и железной дорогой у ряда других авторов.

Илл. 1. «Гляйсдрайек» в начале 1920-х годов

В то время как немецкие писатели выбирали в качестве метонимических изображений Берлина площадь Alexanderplaz (Александерплац), проспект Kurfürstendamm (Курфюрстендамм) и парк Tiergarten (Тиргартен)[48], их русские коллеги нашли центральный символ чужого города в «Гляйсдрайеке» (нем. Gleisdreieck, букв. «[поворотный] железнодорожный треугольник») – двухуровневой надземной пересадочной станции метро, построенной на высокой эстакаде в 1912–1913 годах. До этого поезда двух линий ходили по поворотному треугольнику на одном уровне, не останавливаясь, из-за чего в 1908-м и 1911 году здесь произошли катастрофы с человеческими жертвами. Под эстакадой были проложены еще несколько железнодорожных путей для товарных и пассажирских поездов разного типа, городских и междугородних (см. илл. 1), что дало основание Шкловскому назвать «Гляйсдрайек» «форумом всех берлинских поездов» и «железным сердцем Германии». «Кругом, по крышам длинных желтых зданий, идут пути, – писал он, – пути идут по земле, по высоким железным мостам, пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким. Тысячи огней, фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры»[49].

Илл. 2. Арка в доме, через которую поезда метро въезжали на станцию

Особо сильное впечатление на русских писателей и поэтов производил выход поездов метро из-под земли на виадук через арки, проделанные прямо в домах (см. илл. 2).

Эренбург увидел в нем некое символическое нарушение безликой буржуазной монотонности, кратковременный прорыв к «железной идиллии»:

В центре Берлина метрополитен, вырываясь из-под земли, дугой висит над городом. Это станция «Гляйс-драйэк». Рельсы, гудки локомотивов. Огни семафоров. Железная идиллия. А дальше? А дальше – поезда снова уходят в землю[50].

Необычный «нырок» поезда под землю легко поддавался символизации, поскольку почти автоматически ассоциировался с падением в преисподнюю. Так, Николай Асеев, который в самом конце 1927 года провел в «унылом, скучном и сером» Берлине всего два дня, но успел набрать достаточно впечатлений для путевого очерка, включил в него стихотворение, заканчивающееся проклятьем капиталистическому городу и его обитателям: «Одним движеньем яростным – / пусть пот прильет! – / подземки нижним ярусом / в провал, в пролет!»[51]

Обостренный интерес русских к «Гляйсдрайеку», возможно, был связан с тем, что многие беглецы, не собиравшиеся надолго оставаться в Берлине, воспринимали весь город как огромный вокзал, пересадочную станцию, а себя – как транзитных пассажиров, на этой станции застрявших и ожидающих возможности уехать. Выбравшись из советского ада, они боялись, что Берлин – это ненадежное убежище, которое вскоре может разрушиться, и им придется снова куда-то бежать. Русский герой упомянутой выше «берлинской» повести О. Савича, живущий рядом с аркой, откуда каждые две минуты «вылетает унтергрунд прямо в небо», а земля трясется «далеким, потом под самыми ногами, потом уходящим подземным гулом», думает: «Страшновато – а вдруг все это, весь этот город не так уж прочен, если трясется земля»[52].

Вид на Берлин и движение поездов в нескольких направлениях, открывавшийся с платформ «Гляйсдрайека», завораживал Пастернака, который привел туда Маяковского и радовался, что того тоже восхитили «штуки, которые, ныряя под землю или летя поверх крыш, <…> отпускает подземная железная дорога»[53]. Сам Пастернак часто приходил на станцию вместе с Надеждой Залшупиной, секретарем издательства З. И. Гржебина, о чем мы знаем из воспоминаний ее берлинской подруги Евгении Каннак, писавшей:

В Берлине его воображение особенно поразила станция «Глейсдрайэк», где скрещивались линии городских поездов и метро. Надземные вагоны, прилетавшие с запада, – а какие закаты открывались с верхнего вокзала! – с грохотом летели потом – и очень высоко, на уровне 5-х этажей, – до станции «Ноллендорф платц», а затем низвергались вниз, как в преисподнюю. «Глейсдрайэк» был главным образом пересадочной станцией, новых пассажиров там было почему-то очень мало, и это обстоятельство тоже занимало Пастернака. «Это метро в никуда», – говорил он. Он любил взбираться вверх по высоким крутым лестницам и смотреть на скрещивающиеся внизу пути, похожие на геометрические чертежи[54].

В альбом Залшупиной Пастернак вписал посвященное ей стихотворение Gleisdreieck, которое было впервые напечатано по рукописи лишь в 1958 году:

Надежде Александровне Залшупиной

- Чем в жизни пробавляется чудак,

- Что каждый день за небольшую плату

- Сдает над ревом пропасти чердак

- Из Потсдама спешащему закату?

- Он выставляет розу с резедой

- В клубящуюся на версты корзину,

- Где семафоры спорят красотой

- Со снежной далью, пахнущей бензином.

- В руках у крыш, у труб, у недотрог

- Не сумерки, – карандаши для грима.

- Туда из мрака вырвавшись, метро

- Комком гримас летит на крыльях дыма.

На первый взгляд, стихотворение кажется лишь импрессионистской картиной красивого заката над зимним Берлином, увиденного с платформ «Гляйсдрайека». Полушутливое описание построено по принципу загадки, когда реальный денотат замещается метафорой или метонимией из другого ряда. Чердак, в русской и западноевропейской романтической традиции – жилище бедного стихотворца[56], – это верхняя платформа (на высоте шестого этажа), с которой современный поэт смотрит на закат и индустриальный пейзаж; чудак, хозяин чердака, – это новый, модернистский Берлин, ответственный за нелепое сооружение, «метро в никуда», и прочие «чудачества»; клубящаяся корзина с розами и резедой – это закатное облачное небо, а окрашивающие его карандаши для грима, какими пользуются «недотроги» (вероятно, адресатка стихотворения – одна из них), – силуэты фабричных и печных труб[57].

Однако, как представляется, текст имеет и второй – символический – план, связанный с эсхатологическим дискурсом 1920-х годов, который пророчил гибель всей западной цивилизации, прежде всего с прогремевшей тогда книгой О. Шпенглера «Закат Запада» (Untergang des Abenlandes, 1918; рус. пер. «Закат Европы», 1923). На возможность такой интерпретации указывает ряд образов, допускающих эсхатологическое истолкование: прежде всего, конечно, закат, то есть шпенглеровский Untergang (основные значения, кроме заката: гибель, упадок, крушение), рев пропасти, снег, покрывший землю, мрак, комок гримас (ср. нем. Grimm – ‘ярость, гнев’ и grimmig – ‘свирепый, лютый, мрачный’), крылья дыма. В конце стихотворения статичный городской пейзаж взрывает движение поезда, a поезд у Пастернака, как известно, часто ассоциируется с движением истории. Вырвавшись из подземного туннеля, «из мрака», он «летит» на запад, в сторону заходящего солнца, и вскоре должен снова уйти под землю, что может, как мы видели, метафорически предвещать гибель Берлина и, шире, всей западной культуры. Хотя Пастернак нигде прямо не говорит о гибели города, образы стихотворения и звуковой ряд последней строфы, в которой улавливаются омофонические и анаграмматические отголоски слов труп в труб, умер в сумерки, город в недотрог и смерть в вырвавшись метро, указывают на то, что будущее Берлина и, шире, капиталистического Запада виделось ему в самом мрачном (закатном) свете[58]. В открытке С. Боброву, написанной 11 февраля 1923 года, меньше, чем через две недели после написания Gleisdreieck’a, он назвал Берлин «безличным Вавилоном»[59], то есть отождествил его с архетипическим городом зла и порока – как историческим, гибель которого предсказал и засвидетельствовал пророк Исайя[60], так и метафорическим, гибель которого возвестил один из Ангелов Апокалипсиса: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (Откр. 18: 2).

Ясно, что, решив вернуться в Москву, Пастернак, как и многие русские «возвращенцы» в его положении, оправдывал свое решение отвращением к «безличному Вавилону». Поэтому эффектные идеи Шпенглера об обреченности на гибель современных капиталистических мегалополисов, прежде всего Берлина, не могли не прийтись по душе и ему, и другим новоявленным критикам бездуховного Запада. Согласно Шпенглеру, Берлин был «закатным городом», населенным «духовными мертвецами» и отмеченным бесплодием. Вопиющие симптомы необратимого разложения и деградации он усматривал повсюду: в иссякании живоносной чувственности, в бездетности и «расовом самоубийстве» (то есть в гомосексуальности и других нетрадиционных формах сексуальности), в таких уступках варварству в искусстве и образе жизни, как «экспрессионизм, боксерские состязания, негритянские танцы <…> и гонки». Мировой город, писал Шпенглер, некогда центр и двигатель западной, «фаустианской» культуры, в XX веке превратился в «каменную массу», которая совершает «метафизический поворот к смерти» и в которой «исполненный высокого духа камень готических зданий после тысячелетней эволюции стилей превратился в бездушный материал для демонической каменной пустыни»[61].

Риторика русских писателей, предсказывавших скорую гибель Берлину, перекликалась с историософской риторикой Шпенглера. Например, когда Андрей Белый клеймит Берлин, называя его «буржуазным Содомом», Тартаром, Аидом или египетским царством теней, и сокрушается по поводу кончины старой европейской культуры, победу над которой одержал дикий «варварский Дионис» в образе языческого африканского божества – «„негра“ Берлина, „негра“ „новой“ Европы; верней – образа смерти ее, ее рока»[62], он повторял филиппики Шпенглера. Демонический, безумный, обреченный Берлин Белого, каменный ад Ходасевича, железные лабиринты Шкловского – все эти и подобные представления служили фильтрами, которые пропускали лишь те берлинские впечатления, которые соответствовали общей исторической идее неминуемого апокалиптического падения. Воплощением этой позиции является русский поэт-модернист (возможно, его прототипом послужил Илья Эренбург) из незаконченного стихотворения Ходасевича «В кафэ», который

- …сквозь дым английской трубки,

- Глядит, злорадно щуря взор,

- Как бойко вскидывает юбки

- Голодных женщин голый хор[63].

В черновике следовала строфа, затем вычеркнутая:

- Вот зрелище! Он им утешен:

- Проклятый европейский мир

- Истерт, изъеден, грязен, грешен,

- Изношен до бесстыдных дыр[64].

Немногочисленные писатели и поэты, оставшиеся в Берлине надолго и потерявшие надежду вернуться в Россию, выработали другую стратегию описания чужого города. Вместо осуждения «буржуазного Содома» и выискивания признаков его неизбежной исторической гибели они старались «минимизировать» Берлин, отодвинуть его на второй план, а на первый выдвинуть свои воспоминания о России, фантазии, личные переживания. Для них город и его обитатели становятся, как писал Набоков в английской версии автобиографии, «более или менее иллюзорными»[65], а воображаемые миры меняются местами с миром реальным: воспоминания, картины прошлого, мечты, тексты русской литературы, пришедшие на память, могут представляться более существенными, чем рутинное существование эмигранта в Берлине. Владимир Корвин-Пиотровский, например, начинает одно из своих стихотворений с берлинских топонимов, но тут же отказывается верить в их реальность и погружается в мир пушкинского «Пира во время чумы»:

- Шарлоттенбург, Курфюрстендамм, – не верю —

- Я выдумал, проснусь и не пойму —

- Спой песенку, задумчивая Мери,

- Как пела Дженни другу своему…[66]

В другом стихотворении он признается, что «полюбил Берлин тяжелый», потому что

- Здесь, только здесь и может сниться

- Сон, невозможный наяву, —

- Лед, сжавший черную Неву,

- И в бездне – Зимняя Столица[67].

В рассказе Сергея Горного «Братья» кульминацией является момент озарения на Фридрихштрассе, когда в сознании героя «все стало <…> отплывать как большая волна в час отлива: витрины, черныя головы людского потока, все уносилось вспять»[68]. Примерно так же деобъективируют Берлин набоковские герои – Ганин в «Машеньке» и Федор Годунов-Чердынцев в первой половине «Дара». Нырнув в сентиментальные воспоминания о дачно-петербургской первой любви, Ганин переживает их «как действительность»: «Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо „интенсивнее“ – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени». Когда он едет в автобусе по Берлину, ему кажется, «что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок» [II: 85, 84].

Вторая глава «Дара» начинается с подробнейшего рассказа о прогулке Федора по парку родового имения под Петербургом, и только в середине седьмого абзаца мы вдруг начинаем понимать, что прогулка происходит не в действительности, а в воображении героя, ожидающего берлинского трамвая на остановке:

…кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью <…> бледнело, разъедалось, рассыпалось, и, если оглянуться, то – как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней – все проваливалось и пропадало, – прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке, около тени скамейки <…> и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом углу), прямо из оранжерейного рая прошлого, он пересел в берлинский трамвай [IV: 263–264].

Нет никаких сомнений, что сам Набоков нередко испытывал подобные «припадки» и такие же приступы острой ненависти к Берлину, немцам и всему немецкому, как Федор в берлинском трамвае после возвращения из идиллического мира воспоминания в реальность:

…в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть <…> и к безнадежно-знакомым, безнадежно-некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное – к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. <…> Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом пошл нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь… [IV: 264]

Еще в июле 1926 года он писал жене:

Меня тошнит от немецкой речи, – нельзя ведь жить одними отраженьями фонарей на асфальте, – кроме этих отблесков, и цветущих каштанов, и ангелоподобных собачек, ведущих здешних слепых, – есть еще вся убогая гадость, грубая скука Берлина, привкус гнилой колбасы и самодовольное уродство. Ты это все понимаешь не хуже меня. Я предпочел-бы Берлину самую глухую провинцию в любой другой стране[69].

В его лирике 1920-х годов Берлин фактически отсутствует и упоминается лишь однажды – в названии диптиха «Берлинская весна» (1925), если не считать, конечно, помет, указывающих дату и место написания стихотворений. Зато Набоков-прозаик очень рано понял, что и в чужом городе можно найти разнообразный материал для построения своих вымышленных миров. Для этого, считал он, нужно полностью отказаться от генерализирующих и историзирующих описаний и сосредоточиться на необычных деталях берлинских зданий, улиц, площадей, парков, на выразительных уличных сценках, на красках и освещении городских пейзажей. В 1924–1925 годах Набоков пишет четыре бессюжетных рассказа – «Благость» (1924), «Письмо в Россию» (1925), «Драка» (1925), «Путеводитель по Берлину» (1925), в которых повествование ведется от лица молодого эмигранта, обживающего Берлин, во многих отношениях alter ego автора. Рассказчик «Благости» – скульптор, страстно влюбленный в лживую, подлую женщину. Назначив ей свидание у Бранденбургских ворот, он безнадежно ждет ее больше часа, наблюдает за прохожими и сидящей поодаль старушкой в смешно подтянутой юбке, продавщицей цветных открыток, к которой, как и к нему, никто не подходит. Дело происходит осенью, поднимается холодный ветер, и тут старушку подзывает к себе солдат из окна гауптвахты. Он протягивает ей дымящуюся кружку кофе, и она долго, медленными глотками, с «совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением» пьет, согревая ладони о «теплую жесть». Потом выбирает две открытки и дает их солдату вместе с пустой кружкой. Эти спонтанные проявления доброты (перевожу буквально английское выражение ‘random acts of kindness’) «согревают душу» рассказчику, и он начинает чувствовать

нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, и [я] понял, что радость <…> дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами [I: 113–114].

Умиротворенный, рассказчик уходит в свою мастерскую:

Я шел прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, – вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу лошади; ловил я и собирал все это <…> и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить [I: 114].

Несмотря ни на что, чувствует себя счастливым и рассказчик «Письма в Россию», писатель, который по ночам выходит погулять по Берлину и тоже «собирает» всяческие зрительные и слуховые впечатления для будущих книг. В конце письма своей первой возлюбленной, оставшейся в России, он гордо заявляет, что его счастье – это вызов, брошенный, как можно понять, одиночеству, изгнанию, мировой пошлости и в конечном счете «дуре-истории»:

Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество. [I: 162].

В «Драке» рассказчик (подобно самому Набокову[70]) ездит купаться в Груневальд, где знакомится с немцем Краузе, хозяином кабачка, куда начинает иногда заходить. Однажды он становится свидетелем того, как Краузе избивает жениха своей дочери. Но начатый было сюжет остается без мотивировок и продолжения, поскольку, как объясняет рассказчик,

дело вовсе не в страданиях и радостях человеческих, а в игре теней и света на живом теле, в гармонии мелочей, собранных вот сегодня, вот сейчас единственным и неповторимым образом [I: 75].

О «маловажных мелочах», увиденных за день, рассказывает своему собеседнику нарратор «Путеводителя по Берлину»: вот огромные черные трубы на снегу, вот трамвай и трамвайный кондуктор, вот разные работы, увиденные из трамвайного окна, вот морские звезды и черепахи в аквариуме Зоологического сада, который он называет «искусственным раем». Рассказ заканчивается детальным описанием пивной, в которой происходит разговор, причем точка зрения здесь раздваивается: пивную рассказчик видит как изнутри, из зала, где он сидит с приятелем, так и – через зеркало – извне, из задней комнаты, глазами наблюдающего оттуда за происходящим ребенка, сына хозяина. Нарратор радуется, что смог «подглядеть чье-то будущее воспоминание» – то есть увидеть всю сцену в пивной так, как она навсегда запечатлелась в памяти мальчика. Взгляд словно бы из будущего, остраняющий увиденное, согласно Набокову, и есть единственно правильная позиция художника, когда он описывает современность. Как он формулирует в том же «Путеводителе по Берлину», задача писателя состоит в том, чтобы «изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной» [I: 178].

Позиция рассказчиков ранних «берлинских» рассказов Набокова в некоторых отношениях похожа на коллекционирование парижских впечатлений бодлеровским «совершенным фланером, ненасытным наблюдателем» («le parfait flâneur, <…> l’observateur passionné») или «фланером-художником» («un flâneur artistique»)[71], но имеет одно крайне существенное отличие. Если главный объект наблюдений фланера середины XIX века в понимании Бодлера – это люди современной эпохи, их изменчивые типы, отношения и нравы, семиотика одежды и манер, то наблюдатели Набокова почти полностью игнорируют городскую толпу и социально-историческую обусловленность ее поведения и вкусов. Они читают город чисто эстетически, связывая его со своей собственной судьбой и с потребностью в стимуле и материале для творчества. В этом смысле они больше напоминают художников-импрессионистов, которых тоже считали фланерами, но фланерами особого рода[72]. Для Эдуарда Мане, например, – писал его друг Антонин Пруст в своих мемуарах, – «зрение играло столь большую роль, что Париж никогда не знал фланера, подобного ему, и притом фланера, который фланировал бы с такой пользой». Он вспоминает одну прогулку с художником в 1861 году, когда они отправились в район, где по плану барона Османа сносили старые дома и сады, чтобы проложить бульвар Мальзерб:

На каждом шагу Мане останавливал меня. Вот кедр, который в одиночестве возвышается посреди уничтоженного сада. Казалось, он ищет под своими длинными ветками цветники с раздавленными цветами. «Ты видишь кожу этого дерева и фиолетовые тона теней?» – спрашивал меня Мане. Вдалеке рабочие, сносившие здание, выделялись своей белизной на фоне тоже белой, но более темной стены – она рушилась под их ударами, обволакивая всех облаком пыли. Мане замер и долго с восхищением взирал на этот спектакль. «Это же симфония, – воскликнул он, – симфония в белом мажоре, о которой говорит Теофиль Готье»[73].

Мане не рефлектирует по поводу победы модерности над архаикой, не оплакивает средневековый Париж, не думает об эксплуатации и тяжелом труде строительных рабочих и при виде их вспоминает не «Коммунистический манифест», а эстетское стихотворение Готье «Симфония в белом мажоре» (Symphonie en blanc majeur, 1849; в пер. Н. С. Гумилева «Симфония ярко-белого») из его сборника «Эмали и камеи» (1852). Художника-фланера интересуют лишь необычные сочетания и оттенки цветов или фактура древесного ствола. Набоков тоже вылавливает из увиденного и услышанного на улицах огромного города подобные «маловажные мелочи», из которых он строит свой собственный, многоцветный и многозвучный образ Берлина. Этот образ с самого начала был полемически направлен против стереотипных представлений о Берлине как унылом городе с одинаковыми улицами и домами, в первую очередь против Шкловского и Эренбурга[74]. С точки зрения Набокова, невнимание к деталям и, как следствие, игнорирование различий – это один из серьезнейших эстетических грехов. Он убежден, говоря словами одного из его симпатичных героев, что «художник видит именно разницу. Сходство видит профан» [III: 421]. Применительно к Берлину и его описаниям ту же мысль высказывает «нежный» герой рассказа «Занятой человек» (1931). «Почему никто не замечает, что на самой скучной улице города дома все разные, разные, – сокрушается он, – и сколько есть на них, да и на всем прочем, никчемных на вид, но какой-то жертвенной прелести полных украшений» [III: 556].

В ранних рассказах Набокова способность увидеть Берлин эстетически дана не только русским фланерам, которые по определению не полностью интегрированы в чужую городскую среду, но и избранным немцам, поставленным в необычную ситуацию. Так, в «Катастрофе» (1924; авторское название английского перевода Details of a Sunset [«Подробности заката»]) красота города открывается влюбленному и счастливому приказчику Марку трижды – когда он, сильно пьяный, возвращается домой после пирушки с товарищами перед свадьбой; когда на следующий день он, пьяноватый, после работы едет в трамвае к невесте и любуется верхними этажами зданий, которые «были теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов, внизу» [I: 144–145]; и, наконец, перед смертью, когда он, спрыгнув из трамвая на ходу и угодив под омнибус, лежит на мостовой и смотрит на те же верхние этажи, чудесно преображенные в его угасающем сознании:

Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающие к небу золотые, нестерпимо горящие лиры [I: 146].

Другому молодому немецкому приказчику – провинциальному болвану Францу, герою первого «немецкого» романа Набокова «Король, дама, валет» (1928), – подобные прозрения не даны, ибо он страдает близорукостью (как в прямом, так и в переносном смысле слова). В поезде, когда Франц едет в Берлин, чтобы получить обещанное ему место в роскошном магазине Курта Дрейера, его троюродного дяди, он рисует себе открыточные картины столицы: цветистая толпа на Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, недавно построенная радиобашня (Berliner Funkturm) в огнях[75] и, наконец, вожделенный сияющий магазин, где он «в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах – <…> направлял посетителей в нужные им отделы» [II: 139]. Реальный же город он увидел нескоро, потому что в первый же вечер раздавил единственные очки и столица представилась ему «призрачно окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту» [II: 146]. Потом, гуляя по городу, Франц никак «не мог выполнить свой давнишний роскошнейший план – поблуждать по ночным огнистым улицам, присмотреться к волшебным ночным домам» [II: 167]. Унтер-ден-Линден оказывается «скучной улицей», Бранденбургские ворота заставлены лесами, в Музее древностей он не находит ничего интересного [II: 167], а комнату он снимает на западной окраине города, близ последней станции метро, на «тихой, бедной, кончавшейся тупиком» улице, недалеко от новой виллы, где живут его дядя с женой. Описания этого района носят условный характер, и их не удается локализовать. Правда, Набоков указывает, что к вилле дяди ведет проспект, по которому ходят 113-й и 108-й трамваи, но это маршруты вымышленные. В Берлине 1920-х годов трехзначные номера с единицей в начале присваивались маршрутам, которые представляли собой продолжение или ответвление основных линий с номерами от 10 до 99. Соответственно, трамвай № 113 продолжал маршрут 13 до Руммельсбурга на востоке Берлина, а трамвая 108 вообще не существовало и не могло существовать, так как маршрут № 8 на западе Шарлоттенбург – Груневальд – Шарлоттенбург, в 1925 или 1926 году отмененный, был круговым (Grunewaldring)[76]. Еще один пример намеренного смещения берлинских реалий с востока на запад привел Д. Циммер[77]. В главе 21 Набоков перенес Криминальный музей (Kriminalmuseum) с Александерплац, где он размещался в здании Полицейского управления, на улицу Альт-Моабит (Alt-Moabit Strasse), в здание Уголовного суда, и сделал его открытым для публики.

Если почти все берлинские адреса в «Короле, даме, валете» фиктивны или приблизительны, то изображение тех гламурных сторон берлинской жизни, о которых шла речь в начале статьи, весьма точно и выдает близкое знакомство Набокова с массовой городской культурой Веймарской Германии. Провинциал Франц первым делом обращает внимание на модную одежду («некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например, клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена <…> Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах <…> И превосходные были шляпы, и галстуки, как пламя, и какие-то голубиные гетры» [II: 159–160]) и сам быстро ухватывает повадки «модных щеголей». По воскресеньям он, подражая им, фланирует по «нарядной улице в западной части города» (имеется в виду Курфюрстендамм) особой походкой: «…состояла она в том, чтобы, вытянув и скрестив руки (непременно в хороших перчатках) – будто придерживаешь пальто, – ступать очень медленно и плавно, выкидывая ноги носками врозь» [II: 208]. Троица героев романа – «валет» Франц, «король» Драйер и его неверная «дама» Марта, изменяющая ему с «валетом» и планирующая убийство мужа, – окружены рекламой разного вида, печатной, световой, витринной, и в большой степени подвержены ее воздействию. Дрейер, «случайный коммерсант», который видит в торговле своего рода эрзац творчества или спорта, увлекается идеей создания движущихся манекенов, но потом, когда изобретатель демонстрирует ему готовые фигуры, теряет к ним интерес: «Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах <…> от них теперь веяло скукой» [II: 296][78].

Большое внимание уделено в романе и «модерной» культуре развлечений. Драйер много занимается спортом (гимнастика, горные лыжи, теннис) и безуспешно пытается приохотить к этому племянника; Франц и особенно Марта любят кино, а когда обманутый муж уезжает на лыжный курорт, ходят по вечерам танцевать в модные танцзалы и кафе; все втроем они отправляются на спектакль-варьете в один из больших берлинских залов – судя по описанию программы и тесных лож, в Scala (см. илл. 3). Их реакция на представление выдает различие характеров и вкусов. Жизнелюбивый весельчак Драйер приходит в восторг от веселых цирковых номеров, а тупые похотливые любовники млеют от сладкой, тягучей, «созвучной их любви» мелодии, которую в полутьме играет скрипачка, попеременно освещаемая то розовым, то зеленым светом (сочетание цветов, которое у Чехова в «Трех сестрах» символизирует дурной вкус). Позиция Набокова по отношению к новой немецкой индустрии развлечений совершенно ясна. Он готов принять в ней то, что эстетически и этически безобидно и носит игровой и соревновательный характер, но отвергает и критикует все пошлое, агрессивное, дегуманизирующее человека.

Илл. 3. Концертный зал Scala в конце 1920-х годов

Амбивалентный образ Берлина и его жителей, как автохтонов, так и пришельцев из России, созданный Набоковым в прозе второй половины 1920-х годов, – образ, который резко отличался от одномерных филиппик его русских современников, – получил свое развитие в следующем десятилетии. Постепенно набоковский Берлин, в первую очередь Западный, приобретает все более определенные очертания. Думаю, неправ немецкий журналист Томас Урбан, предположивший, что Набоков «по-настоящему Берлина и не знал» и только во время прогулок с новорожденным сыном в 1934 году «у него появилось пространственное представление» о городе[79]. Уже в «Подвиге» (1931–1932) берлинские маршруты героя довольно точно соответствуют реальной топографии. В свой первый приезд Мартын находит «те улицы, тот перекресток, ту площадь, которые видел в детстве» (некоторые из них названы) и даже посещает когда-то напугавший его «пассажный паноптикум», теперь потерявший «свою страшную прелесть» [III: 196][80]. В последний раз он ненадолго останавливается в Берлине на пути в Латвию, откуда собирается перейти советскую границу. Приехав на Антгальский вокзал (Anhalter Bahnhof; разрушен во время Второй мировой войны), расположенный в западной части города, Мартын отправляется на вокзал Фридриха (Friedrichstraße Bahnhof) на востоке – сначала пешком, а потом на автобусе, который проезжает под аркой Бранденбургских ворот[81]. Затем на такси едет в Латвийское консульство за визой через Тиргартен и мост Геркулеса (Herkulesbrücke; разрушен во время войны)[82], замечая на мосту недавно отреставрированного «каменного льва Геракла» [III: 232–234][83].

По нескольким едва заметным деталям в «Камере обскуре» Дитеру Циммеру удалось установить адреса двух берлинских квартир главного героя – семейной на Kleiststraße, где он жил с женой и дочерью, и той, где поселился с любовницей (Kaiserallee 56)[84].

В третьей главе «Дара» Набоков очень точно описал дом странной архитектуры на Несторштрассе 22, в котором они с женой снимали квартиру с 1932 по 1936 год и куда он поселил Федора Годунова-Чердынцева [IV: 342–343, 354–355][85]. Подробно описан и проход героя от Виттенбергской площади (Wittenbergplatz) мимо знаменитого универмага KDW к русскому книжному магазину на неназванной Пассауэрштрассе (Passauerstraße 3), где он встречает множество русских знакомых [IV: 346–347][86]. Сходными описаниями прогулок Федора изобилует пятая глава. Любознательный читатель легко может проследить по старой карте Берлина его путь от крематория, где он присутствовал на церемонии прощания с Александром Яковлевичем Чернышевским, по улице Гогенцоллерндам до площади Фербеллинер (Fehrbelliner Platz) и Прусского парка [IV: 488–489][87], или от дома до пляжа в Груневальдском лесу [IV: 503–507][88], или на автобусе к Штеттинскому вокзалу [IV: 533–534][89].

Большое количество отсылок к разнообразным берлинским реалиям в прозе 1930-х годов – не только к определенным пространствам, но и к средствам передвижения, развлечениям, рекламам, модам и т. п. – отнюдь не означает, что Набоков ставил своей задачей фотографически точное изображение города. Во многих случаях он лишь создает иллюзию достоверности, а на самом деле изменяет реальные названия улиц или придумывает новые, удлиняет или укорачивает маршруты, подробно описывает места, которых не существует в действительности. Так, «Дар» начинается с переезда героя в «дом № 7 по Танненбергской улице», которая, «как эпистолярный роман», начиналась почтамтом и кончалась церковью. Название звучит весьма правдоподобно, потому что Танненбергские улицы имелись во многих городах Германии, а в Берлине существовала (и до сих пор существует) Танненбергская аллея (Tannenbergallee). Однако это была именно пригородная аллея, а не городская улица; на ней находились дорогие виллы, а не доходные дома и дешевые лавки, и снять там квартиру бедный русский эмигрант при всем желании не смог бы. По-видимому, Набоков поселил Федора на несуществующей улице, чтобы напомнить о событии, с которого и для России, и для Германии начался «настоящий, не календарный XX век», – о битве при деревне Танненберг в Восточной Пруссии (26–30 августа 1914 года), где немецкая армия под командованием будущего президента Германии Пауля фон Гинденбурга нанесла сокрушительное поражение русской армии генерала Самсонова. В послевоенной Германии эта победа легла в основу милитаристского патриотического мифа о великом прошлом и еще более великом будущем немецкого государства; в 1927 году близ Танненберга на месте сражений был с большой помпой открыт большой мемориальный комплекс, а в августе 1934 года, когда Набоков начал работу над «Даром», здесь по личному приказу Гитлера торжественно похоронили скончавшегося Гинденбурга (см. илл. 4).

Илл. 4. Фотография из журнала «Иллюстрированная Россия» (1934. № 34)

Думаю, Набоков не мог не учитывать идеологические импликации Танненберга, поскольку одна из основных антитез «Дара» – противопоставление индивидуальной творческой памяти художника (по его определению, особой формы воображения) ложной памяти коллективной, навязываемой человеку государством или влиятельным сообществом.

С въезда героя в новое жилище начинается и страшный рассказ Набокова «Королек» (1934; написан в июле 1933 года), но его нарратор сразу же «обнажает прием», показывая, что место действия – дом где-то в пролетарских районах Берлина – есть фикция, создаваемая им ad hoc прямо на наших глазах, декорация без названия и локализации:

Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим – с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста.

Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал где ему приказано – у высокой кирпичной стены – целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди – братья Густав и Антон, – а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец – Романтовский [III: 629–630].

В эту сцену Набоков вводит подробность, отсылающую к актуальному политическому событию – к выборам в Рейхстаг 5 марта 1933 года, после которых Гитлер установил полную диктатуру и окончательно уничтожил многопартийную демократию: надпись дегтем на кирпичной стене: «„Голосуйте за список номер такой-то“. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья. Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая…» [III: 630]. Хотя номер партийного списка не назван, нет никакого сомнения, что имеется в виду список номер 1, с которым на выборы шла Национал-социалистическая германская рабочая партия (NSDAP) Гитлера. Ее лозунгом была аллитеративная формула из трех слов (см. предвыборный плакат на илл. 5): Arbeit und Brot (Труд и хлеб), которую Набоков пародирует оборванными стихами в конце последней цитаты. Чуть ниже она дается еще раз, но в краткой форме, приближенной к оригиналу: «Мир будет потен и сыт» [III: 631].

Рассказ, заканчивающийся тем, что брутальные братья (один из них носит усы, подстриженные трапецией, как у Гитлера) убивают нового соседа, загадочного книгочея Романтовского (на самом деле – фальшивомонетчика), в котором они видят непонятного и ненавистного Другого, тогда следует читать как исследование одномерного агрессивного сознания Homo hitlericus, продолженное потом в «Облаке, озере, башне» как своего рода предчувствие Холокоста.

Илл. 5. Предвыборный плакат нацистской партии на выборах в Бундестаг 1933 года

Подводя итоги, можно сказать, что Набоков был единственным русским писателем, которому удалось сделать Берлин основным местом действия своей прозы. Персонажи двух десятков его рассказов и всех романов 1920–1930-х годов, за исключением «Приглашения на казнь», как русские эмигранты, так и автохтоны, либо живут в Берлине, либо посещают его. «Даже Берлин может быть таинственным», – декларирует Набоков устами Годунова-Чердынцева в «Даре» [IV: 357], и город, созданный его воображением и наблюдениями, подтверждает эту максиму. Вальтер Беньямин, рецензируя замечательную книгу своего друга и соавтора Франца Хесселя (Franz Hessel, 1880–1940), коренного берлинца, «Прогулки по Берлину» (Spazieren in Berlin, 1929) заметил, что большинство описаний городов принадлежит приезжим: «Только на чужака (Fremde) производит впечатление то, что происходит на поверхности, экзотичное, живописное»[90]. Набоков, несомненно, был таким чужаком, чей образ Берлина лишен исторической глубины, но в контексте русской литературы, для которой этот образ предназначался, она и не требовалась. Достаточно было того, что, в отличие от всех своих русских современников, Набоков смог описать чужой и чуждый ему город без предубеждений и пристрастия.

Набоков и советская литература

(«Приглашение на казнь»)

Для писателя, всю жизнь строившего образ олимпийца или небожителя, которого не волнуют политика, история и мелкие дрязги литературных бездарей, Набоков знал презираемую им советскую литературу очень даже неплохо. Дважды, в 1925 году по-русски и в 1941-м по-английски, он писал большие обзоры советских литературных новинок[91], а в 1930 году опубликовал остроумное эссе «Торжество добродетели», в котором задолго до Катерины Кларк указал на формульный характер советской прозы, напомнившей ему средневековые «бесхитростные мистерии и грубоватые басни» [II: 683–688]. Судя по всему, до отъезда за океан он постоянно следил за советскими журналами и новыми книгами, поступавшими в берлинские и парижские библиотеки и русские книжные лавки (замечу, кстати, что в берлинском «Руле» и других эмигрантских газетах нередко перепечатывали произведения советских авторов – Зощенко, Лидина, Маяковского, Новикова-Прибоя, Пантелеймона Романова и многих других). Так, в письме к матери от 25 февраля 1931 года он сообщает:

В «Красной Ниве» отрывок из нового романа подлеца Толстого, – называется «Черное золото», там фигурирует, разглагольствует об интервенции на нескольких страницах, с Денисовым, Львовым и Стаховичем, попивая ликеры и покуривая сигары, дядя Костя («…бледное, с черными волосиками на губе и подбородке, по-английски спокойное лицо Набокова выражало величайшее внимание к собеседникам … Набоков, стоявший с чашечкой кофе у камина, наклонил голову… и т. д., и т. д.»)[92].

Годом раньше, объясняя Берберовой, что в эссе «Торжество добродетели» он имел в виду лишь «заказную» советскую литературу, а не таких талантливых «попутчиков», как Олеша, Набоков неожиданно заметил: «Среди поэтов есть Колычев, написавший изумительную поэму о комбриге, о Котовском»[93]. Здесь Набоков явно попал впросак, потому что не лишенное некоторых достоинств стихотворение «Котовский в Баварии», написанное в манере Багрицкого и напечатанное в «Новом мире» (1927, № 11), было единственным литературным достижением халтурщика Осипа Колычева (псевдоним Иосифа Сиркеса), который явился прототипом Никифора Ляписа-Трубецкого, автора бессмертной «Гаврилиады» в «Двенадцати стульях»[94]. Впоследствии Колычев будет зарабатывать себе на безбедную жизнь сочинением песен «Баллада о Сталине», «Сталин родной», «Святое ленинское знамя» и т. п., но по одному стихотворению предугадать это было невозможно.

Что могло понравиться Набокову в этом стихотворении, легко догадаться, ибо в нем фантазия ребенка, начитавшегося Шиллера, отправляет легендарного красного комбрига (к 1927 году его уже не было в живых; он был убит при странных обстоятельствах в 1925-м) в балладно-театральную Баварию XVIII века, где тот, как Наполеон в известной балладе Цедлица-Жуковского, созывает мертвых героев:

- Сон нейдет…

- Сон нейдет…

- Душно в комнате, как от угара…

- Входит красный комбриг

- в золотое землячество лип

- И звенит, и свистит,

- и аукает старого Карла…

- – Подымайся, браток, подымайся, Карлуша…

- Пора!..

- Кличет красный комбриг

- по зеленым баварским просторам.

- И громовое эхо

- Горе посылает гора,

- Буку бук,

- Дубу дуб,

- И орешник орешнику —

- хором.

- Подымается Карл.

- Подымаются Швейцер и Гримм.

- Подымается Роллер,

- И Шварц подымается мигом, —

- И седлают коней,

- И сквозь кольцами вьющийся дым

- С именами возлюбленных мчатся за красным комбригом…[95]

За энергию довольно редкого пятистопного анапеста[96] и игру воображения, уносящую поэта за пределы реальности, Набоков даже готов был простить Колычеву романтизацию коммунистического бандита, чего он никогда не допускал по отношению к прозаикам. Например, в «Торжестве добродетели» он смеется над подобным романтическим типом лихого парня-матроса, который

<…> говорит «амба», добродетельно матюгается и читает «разные книжки». Он женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается. Матрос – светлая личность, хотя и туповат [II: 685].

Хотя в эссе не названо ни одно писательское имя или конкретное произведение, объект набоковской злой насмешки можно определить. Это популярная повесть Бориса Лавренева «Ветер» (1924), главный герой которой – матрос Василий Гулявин, обаятельный храбрец, преданный делу революции. Именно он любит восклицание «амба», перед революцией изучает большевистскую политграмоту, читая «разные книжки», во время Гражданской войны влюбляется в партизанскую атаманшу Лельку, «бабу красоты писаной», спит с ней к неодобрению комиссара, а затем отправляет на расстрел, когда она предает революционное дело.

Советские писатели дважды появляются в русских рассказах Набокова как персонажи. Среди сотрапезников Фердинанда, веселящихся в парижском кафе («Весна в Фиальте»), сидит «молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал» [IV: 572] – по-видимому, гибрид Максима Горького, в 1920–1930-е годы стригшегося ежиком[97], и Ильи Эренбурга с его неизменными трубками.

«Рождественский рассказ» (1928), действие которого происходит в СССР, выдает неплохое знание советской литературной политики и, главное, роли партийно-чекистской литературной критики. Главный его герой – маститый писатель среднего поколения Дмитрий Дмитриевич Новодворцев (ему около 50 лет) «с прочной, но тусклой славой» [II: 531] и собранием сочинений в шести томах с портретом. Он дебютировал в литературе еще в 1900-е годы; ставит себя в один ряд с Горьким и Чириковым[98] и гордится добрым отношением Короленко; у него революционное прошлое: «…бывал арестован; из-за него закрыли одну газету» [II: 534]. Одним словом, это сборный шарж на оставшихся в СССР и близких к власти писателей-реалистов второго ряда вроде Ивана Вольнова, Федора Гладкова или Сергея Сергеева-Ценского. У всех троих, кстати, в 1927–1928 годах выходили многотомные собрания сочинений[99].

В гости к Новодворцеву (примета времени и индикатор его статуса: он живет в коммунальной квартире) приходят начинающий молодой толстолицый «угрюмый истовый сочинитель из крестьян» Антон Голый[100] и его «пестун», влиятельный критик из журнала «Красная явь» (прозрачный намек на «Красную новь», откуда в 1927 году выгнали оппозиционера и защитника попутчиков А. К. Воронского), «костлявый, расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой» [II: 532]. Цвет волос здесь указан едва ли случайно, потому что многие коммунистические вожди были рыжеволосыми, а двое из этого «союза рыжих» (The Red-Headed League) – Бухарин и Радек – по совместительству занимались литературной критикой.

К своему высокомерному гостю Новодворцев относится как к большому начальнику, чьего расположения он ищет, и безропотно принимает от него «социальный заказ» – написать социалистический «рождественский рассказ», в котором отразилось бы «столкновение двух классов, двух миров»:

И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная понизу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре… И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное <…> он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который смотрит на елку суровым и тяжелым взглядом [II: 535].

Сам того не понимая, Новодворцев перелицовывает на классовый лад расхожий мелодраматический сюжет, который Е. В. Душечкина, описавшая его, назвала «Чужая елка»: бедный замерзший и голодный ребенок смотрит через окно на праздничную елку[101]. Творческое воображение просыпается в нем лишь однажды – не тогда, когда он пишет эту дребедень, а когда его посещает мимолетное воспоминание о старых временах, от которого он «с досадой отворачивается»:

Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме <…> и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее раскрытых глазах, когда она с высокой ветки отрывала мандарин [II: 535].