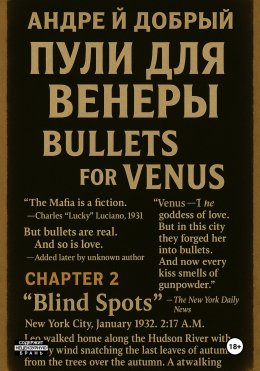

Читать онлайн Пули для Венеры

- Автор: Андрей Добрый

- Жанр: Young adult, Любовь и отношения, Остросюжетные любовные романы

«Мафия не существует. Это вымысел.»

– Чарльз "Лаки" Лучано, 1931

«Но пули – реальны. И любовь – тоже.»

– Добавлено позже, неизвестным автором

«Венера – богиня любви.

Но в этом городе её посвятили в патроны.

И теперь каждый поцелуй пахнет порохом.»

– Из газеты «The New York Daily News», 1932

«Мы целовались под аккомпанемент разбиваемых витрин и выстрелов. Наша любовь родилась в огне, и в огне же должна была погибнуть.»

ПРОЛОГ

«Мясной рынок на Манхэттене»

Нью-Йорк, ноябрь 1926 года

Запах сырого мяса смешивался с тяжёлой гарью керосиновой лампы и потом грузчиков. Воздух был вязким, как кровь, которую ещё не успели отмыть с бетонного пола. Здесь, за глухой железной дверью холодильной камеры, хранили не только говяжьи туши и ящики с внутренностями. Здесь замирала тень Нью-Йорка – и её звали Страх.

Мужчины, что собирались тут по ночам, не торговали отбивными. Их язык был прост: деньги, молчание, верность. Кто срывался – шёл туда же, где хранили туши.

В углу за ящиками сидела девочка. Её пальцы сжимали отцовскую ладонь с такой силой, будто она могла удержать ею жизнь. Она была худая, с запавшими глазами, в поношенном пальто, которое пахло папой и табачным дымом.

– Эдди, девочка моя, – прошептал он, присев рядом, – если услышишь выстрелы… не шевелись, не дыши, сиди как мышка, хорошо? Я вернусь, не оставлю тебя всё будет хорошо. Но если что-то пойдёт не так – беги! Не оглядывайся, беги!

Он смотрел на неё так, как мужчина смотрит не на дочь, а на прощение, которое уже не заслуживает.

Эдди кивнула, но не поняла. Ей было девять. Она ещё верила, что хорошие люди побеждают, и что правда что-то значит. А чудовища живут только под кроватью. Она не знала, что в этом городе у правды был только один язык – .45 калибр. Отец разжал руку. Его запах ушел.

За дверью гудели приглушённые голоса. В этих голосах было спокойствие хищников. Один из них – низкий, бархатный, с послевкусием виски и вишнёвого табака – произнёс:

– Ты мог не вмешиваться. В конце концов, это не твоя война. Твоя девочка могла вырасти. Печь пироги. Учиться на пианистку. Влюбиться. Забыть тебя.

Ответ был твёрдым, но тихим:

– Кто-то должен был встать между ней и этим дерьмом. Если не я – то кто?

– Ради неё ты и умрёшь, Фрэнк. Ты просто не понял, с кем связался.

Выстрел.

Гулкий, как удар судьбы. Мир не замер – он разорвался.

Исчезло дыхание. Исчезло всё. Остался только гул в ушах и солёный вкус на языке, хотя крови не было. Но казалось, что она повсюду. Даже в глазах.

Эдди не закричала. Не побежала. Не позвала. Она сделала то, чего не умеют делать дети, и то, о чем просил папа : замерла, как статуя. Даже слёзы отступили – как будто сердце ушло в пятки и там затихло.

Раздался второй выстрел. Потом третий. Потом – шаги. Скрип двери. Пахнуло светом, как ножом – ярким, резким, холодным.

Кто-то вошёл в камеру. Тень накрыла её.

Ботинок остановился в двух шагах от её лица. Замер. Потом глаза, холодные, злые, как два прицела. Они смотрели на неё. Прямо в душу.

–Убирайся отсюда, девочка, – прошипел голос. Запах ударил как пощечина: дорогой одеколон «4711», коньяк и… гвоздика. Запах Дьявола. – И не оборачивайся. Иначе я передумаю.

Звук выстрелов накрвл её – два коротких, сухих хлопка, как ломаная ветка. Запахло порохом.

– Здесь чисто. Девчонка не выжила.

Щелчок зажигалки. Запах дешёвого табака.

Другой голос, более резкий:

– Уверен? Или хочешь, чтобы Лучано узнал, что мы оставили в живых свидетельницу?

– Она не выжила, говорю тебе. Я все сделал. Мясо её скрыло.

– Мясо не скроет совесть, Джино. Если она всплывёт – за ней придут. А с ней – и за тобой.

Тишина. Только капли таяли с потолка. Плечо Эдди горело от напряжения. Губы были сжаты в тонкую полоску.

Наконец шаги удалились. Сначала один. Потом второй. Потом – снова тьма. Гул закрытой двери, словно гробы снова сомкнули крышки.

Эдди не дышала.

Только когда лампа погасла, когда воздух стал липким от сырости, она вдохнула – впервые с тех пор, как сердце её отца перестало биться.

⠀

Она выжила.

И это была её первая, главная ошибка.

Но она не знала, что через шесть лет её жизнь развернётся на пятачке.

Глава 1: «La Notte»

Нью-Йорк, январь 1932 года

Снег падал на Бауэри, словно пепел после пожара, цепляясь за ресницы Эдит и тая прозрачными слезами на щеках. Она шла, засунув руки в глубокие карманы отцовского пальто – слишком просторного, с потёртым воротником из искусственного меха, хранившего призрачный запах табака и одеколона «Old Spice».

За углом, у разваленного лотка, газетчик выкрикивал заголовки, перекрывая вой ветра: «Капоне осужден! Шесть месяцев тюрьмы! Лучано теперь король улиц!». Теперь Лучано, по слухам, которые Эдит подслушивала в подпольном баре «La Notte», правил не только Чикаго, но и Нью-Йорком, сплавляя кланы в единый Синдикат. Она остановилась, достала руку из кармана, бросила пять центов за «Daily Mirror». Взгляд скользнул по заголовку: «Похищение Линдберга: отец заплатил 50 тысяч, но мальчик найден мёртвым». В памяти всплыл отец – его руки, поднимающие её после работы, запах дождя и надежды на том самом пальто. «Если услышишь выстрел… не шевелись. Не дыши. Как мышка. Я вернусь.», – шепнул он в ту ночь. Она замерла. Он не вернулся. Она выжила. И это стало её проклятием.

Мимо прошла колонна ветеранов с плакатами «Bonus Army требует обещанные деньги!» – солдаты Первой мировой, теперь выстаивавшие очередь за бесплатным хлебом. Один, без ноги, кивнул на газету в её руке: «Видишь? Даже президенты не могут спасти детей. А нам тогда на что надеяться?». Эдит сжала мятую газету. В ушах звучал отцовский голос: «Правда в этом городе стоит .45 калибра. Остальное – сказки для слабаков».

Она свернула к мясному рынку на Манхэттене. Знакомый запах – железисто-сладкий аромат сырого мяса, смешанный с керосином и потом – ударил в ноздри, как пощёчина. Дверь холодильной камеры, за которой шесть лет назад оборвалась её прежняя жизнь, была заколочена. Но Эдит почувствовала, как сердце сжалось в ледяной комок. «Ты выжила. Но выживание – не победа. Это долг,» – прошептала она, невольно касаясь шрама на ладони – следа от той ночи, когда она вцепилась в ящик с требухой, чтобы не закричать. Пальто внезапно стало невыносимо тяжелым.

– Эй, красотка! – окликнул её бородатый охранник у чёрного входа «La Notte». Пальцы, пропахшие луком и дешёвым лосьоном, скользнули по её бедру. – Опаздываешь. Надеюсь, ты того стоишь. И запомни, здесь ты – не ты. Здесь ты – тень, – пробормотал охранник, сверля её взглядом. В его руках была свежая «The New York Times» с заголовком: «Лучано объявил войну Соломону Ганну. Трое убиты в Бруклине. Бюро бессильно».

– Проходи, – бросил он, пряча газету. – И запомни: здесь безопасно, если знаешь своё место. Не знаешь – считай, уже на дне Гудзона.

Воздух в «La Notte» был густым, как сироп, и сладковато-гнилостным. Он впитывал в себя всё: едкий дым дешёвых сигар, пары выдыхаемого джина, тяжёлые восточные духи, запах мокрых пальто и подпольного самогона. Под низкими сводами бывшего склада саксофон выводил хриплую, тоскливую мелодию, а парочки в полутьме двигались в такт, словно участвуя в древнем, грешном ритуале. Это был не просто спикизи – это был храм нового американского бога, где молитвами были шёпот о сделке, щелчок костяшек домино и глухой стук пачек купюр о столешницу. Здесь покупали будущее, продавали душу, а потерю иллюзий списывали на издержки Сухого закона.

Эдит «Эдди» Сингер протиснулась между столиков, неся поднос со стаканами. Пальцы, сжимавшие холодный металл, побелели от напряжения. Она ненавидела этот шум, этот фальшивый смех, эти оценивающие взгляды, скользившие по её бедру как грязные пальцы. Но именно здесь, в этом аду, она надеялась отыскать своего дьявола. Того, чей голос пах одеколоном «4711» и гвоздикой. Она мысленно сканировала лица, сверяя их с призраками из своих кошмаров: толстяк Сальваторе, бросающий кости; длинный, тощий Джино у двери; сам хозяин, Тони «Бульдог» Риццо, с лицом проспавшего мясника.

– Эй, милашка! Сюда! – прорезал гамму грубый голос. За столиком у стены трое мужчин в дорогих, но мешковатых костюмах стучали пустыми стаканами.

Эдди подошла, опустив глаза, чувствуя, как спина напрягается под их взглядами.

– Виски. И чтобы не эту мочу, что вчера наливали, – бросил самый крупный, с шишковатым носом, похожим на смятый картофель. – Скажи Бульдогу, что это для Винни Гравано, пусть нальёт самое лучшее. Из-под прилавка.

– Хорошо, синьор, – пробормотала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, и принялась собирать пустую посуду.

Именно тогда её взгляд упал на резную дубовую стойку. Там появилась новая группа. Трое. Двое – типичные головорезы, плечи как у быков, взгляды пустые и острые. Но третий… Лет семнадцать, не больше. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и вращал в длинных, удивительно изящных пальцах полстакана виски. Тёмный костюм сидел на нём безупречно, подчёркивая худощавую, но крепкую фигуру. Он не кричал, не смеялся, не участвовал в общем веселье. Он смотрел поверх голов, куда-то вдаль, сквозь стены и этот дымный угар, словно видел что-то недостижимое, призрачный мираж на руинах своей юности. Сынок какого-то босса, – с привычной презрительной горечью решила Эдди. Родился в шёлковых пелёнках, и первыми игрушками были кастеты и отцовские грехи.

– Ты что застыла, золотце? Где наш виски? – крикнул Винни Гравано, и его голос прозвучал для Эдди как щелчок бича.

Она вздрогнула и поспешила к бару, чувствуя, как жар подступает к щекам.

За стойкой хозяйничал Луиджи, бывший боксёр с разбитым лицом, больше похожим на рельефную карту неудач.

– Две порции лучшего виски для Гравано, – сказала Эдди, с силой протирая и без того чистый поднос, пытаясь унять дрожь в руках.

Луиджи хмыкнул, доставая из-под стола бутылку с непонятной этикеткой.

– Для этой свиньи и сивухи бы налил, все равно не отличит. – Он кивнул в сторону молодого человека. – Присмотрись и запомни. Это Моретти. Лео Моретти. Сын Доменико. Крёстный сын самого Лаки Лучано. Слышала про такого?

Эдди замерла. Сердце не просто ушло в пятки – оно провалилось сквозь грязный пол, в подвал, в самое нутро этого проклятого города. Моретти. Фамилия, с такой яростью выцарапанная в дневнике её отца красными чернилами, что перо порвало бумагу.

Она взяла поднос с двумя стопками и, сделав глубокий вдох, направилась обратно, чувствуя себя кораблём, плывущим навстречу шторму. Проходя мимо стойки, её локоть, будто движимый злым роком, задел плечо одного из телохранителей Лео. Поднос качнулся с противным дребезжанием. Стаканы звякнули. Один, наполовину полный, пошатнулся, медленно и неумолимо опрокинулся и вылил своё содержимое прямо на идеальные шерстяные брюки молодого человека.

Время остановилось, сжалось в липкий комок. Телохранитель по имени Альдо вскочил, сжав кулаки, налитые свинцовой яростью. Его рука молнией рванулась к кобуре под пиджаком.

– Ах ты, слепая сучка! Я тебя…

Он уже тянулся, чтобы схватить её за горло, но Лео Моретти всего лишь поднял ладонь. Один единственный жест. Резкий, отточенный, не терпящий возражений, как удар хлыста. Головорез замер, как вкопанный, его гнев упёрся в невидимую, но абсолютную стену.

Влажное тёмное пятно, похожее на кляксу, расползалось по дорогой ткани. Эдди застыла, ожидая взрыва, готовясь к удару, к унижению, к худшему. Она знала, чем обычно кончаются такие «неловкости» в подобных местах.

Но Лео не двинулся. Он посмотрел на пятно с видом учёного, рассматривающего любопытный, но несущественный образец, потом поднял глаза на неё. И в его взгляде, цвета старого олова, промелькнуло нечто, похожее на усталую, почти философскую насмешку. Не над ней. Над всей этой ситуацией, над этим клубом, над этим городом, где драма жизни всегда сводилась к дешёвому фарсу.

– Успокойся, Альдо, – тихо, но чётко сказал он. Голос был глуховатым, без надрыва, но каждое слово легло на музыку, заглушив её. – Она не враг. Просто неловкость.

– Но, дон Лео, костюм… – забормотал телохранитель, сжимая и разжимая кулаки.

– Костюм высохнет, – отрезал Лео, и в его интонации прозвучала окончательность. Его взгляд скользнул по подносу и упал на маленькую алую розу, лежавшую там как украшение для какого-то забытого коктейля. Он взял её, обходя упавший стакан, и протянул ей. – Кажется, твой цветок пострадал больше моего костюма.

Она машинально взяла его. Острый шип впился в подушечку пальца. Капля крови, тёмно-алая, как лепесток, выступила и смешалась с влагой на стебле.

– Мне жаль, синьор, – прошептала она, и её собственный голос показался ей чужим.

– Не извиняйся, – он слегка тронул уголками губ, и его лицо преобразилось, став на мгновение удивительно молодым, почти мальчишеским, но глаза остались прежними – старыми и усталыми. – В этом городе всё равно все утонут в говне. Просто некоторые раньше, чем другие. Меня зовут Лео. Лео Моретти.

Он сказал это просто, без вызова, без бравады, как констатацию неоспоримого факта, вроде времени суток или погоды за окном. Но для Эдди это имя прозвучало как приговор. Оно ударило её в грудь, отозвалось оглушительным гулом в ушах. Воздух перестал поступать в лёгкие. Весь шум клуба – саксофон, смех, гул голосов – отступил, превратившись в глухой, далёкий гул, как за стеной.

– Эдди, – выдохнула она своё подставное имя, единственную броню, что у неё оставалась. – Меня зовут Эдди.

Он кивнул, всё ещё держа на ней свой спокойный, изучающий взгляд, будто пытаясь прочесть текст, написанный на незнакомом языке.

– Новенькая? Не видел тебя раньше.

– Да, синьор. Неделя.

– Работа тяжёлая. Не каждый выдержит.

– Я справлюсь, – сказала она, и в этих двух словах прозвучала вся её упрямая, отчаянная решимость.

В этот момент к ним подкатил, словно разъярённый бык, Тони «Бульдог» Риццо. Его лицо, и в спокойном состоянии напоминающее сырое мясо, теперь стало багровым от гнева.

– В чём дело? Что тут происходит? – он уставился на Эдди глазами, в которых плескалась pure, неразбавленная злоба. – Опять натворила делов, дрянь?

– Всё в порядке, Тони, – спокойно, с лёгкой укоризной вмешался Лео. – Небольшая оплошность. Ничего страшного.

– Для тебя – ничего, дон Лео, а для меня – испорченный костюм клиента! – завопил Бульдог, обращаясь к Эдди, и брызги слюны полетели из его рта. – Считай, ты отработаешь его ценой своей зарплаты за месяц! А теперь марш на кухню, мыть посуду! Быстро! Пока я тебя совсем не уволил!

Эдди, не поднимая глаз, бросилась прочь, сжимая в одной руке поднос, в другой – окровавленную розу. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухими ударами в висках. Она нашла одного из них. Сына. И он оказался не монстром, не карикатурным злодеем из газетных хроник. Он оказался человеком. Вежливым, уставшим, почти добрым. И это было в тысячу раз страшнее, потому что стирало чёткие границы её ненависти, делая месть не священным долгом, а сложной, мучительной загадкой.

Она обернулась на краю кухни, в дверном проёме, завешенном грязной шторой. Лео Моретти уже поднимался по лестнице в офис Бульдога, не обращая внимания на тёмное пятно на брюках. Он нёс его с таким невозмутимым достоинством, будто это был не след от виски, а почетный орденский знак, шрам, полученный в странной, необъявленной войне под названием «жизнь».

Из-за занавески кухни вышла Роза, худая, истрепанная девица с вечной сигаретой в уголке рта и глазами, в которых погас последний огонёк.

– Ну что, полюбовалась на принца? – просипела она, выпуская струйку едкого дыма. – Забудь, как страшный сон. Он не для таких, как мы. У них браки по расчёту. С такими же, как они, в шёлках и бриллиантах. А на нас они смотрят как на развлечение. Одноразовое. Которое можно сломать, поиграть и выброчить на помойку, даже не вспомнив. Поняла? Тебе ещё повезло, что он сегодня в философском настроении был.

Эдди кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Она разжала ладонь. На ней остались яркие капли крови и несколько смятых алых лепестков, издававших едва уловимый, горьковатый аромат.

Она пришла сюда за местью, вооружившись ненавистью, как кинжалом. А нашла начало своей погибели. Или спасения. Она не могла этого знать. Разница между этими двумя вещами в Нью-Йорке тридцать второго года была тоньше лезвия бритвы, острее шипа розы. И она только что порезалась об него, почувствовав первую боль, которая была лишь предвестником будущей бури.

Глава 2: Призраки Мясника

Квартира Эдди находилась в самом конце Бауэри, там, где асфальт сдавался, уступая место щербатому булыжнику, а запах свежего хлеба из пекарни на первом этаже безнадёжно проигрывал войну въедливой, металлической вони с ближайшей скотобойни. «Аромат денег», – с горькой усмешкой подумала она, поднимаясь по скрипучим, прогибающимся под ногами ступеням. Она не касалась липких, отполированных чужими ладонями поручней, неся своё уставшее, напряжённое тело как чужую ношу. Ключ повернулся в замке с одиноким, сухим щелчком, будто констатируя конец ещё одного дня в аду. Она вошла, заперла щеколду и, прислонившись спиной к шершавой, холодной древесине двери, на мгновение закрыла глаза, пытаясь стереть с сетчатки пятна клубного полумрака.

Тишина. Лишь стук собственного сердца – тяжёлый, неровный, словно тревожный барабанный бой, отдававшийся в висках.

Она открыла глаза. Комната была крошечной каморкой для прислуги, какой и должна была быть. Облупленные обои с блёклым цветочным узором, заштопанное до дыр одеяло, умывальник с треснутой раковиной, в которой навечно поселился бурый налёт. Ничего лишнего. Ничего своего. Она жила здесь под именем Эдди O’Мэлли, сироты из Бостона, и каждая вещь, от дешёвой кружки до простыней, была частью легенды, тщательно составленной агентом Хантером. Лишь в старом, потертом на углах чемодане под кроватью, за потрёпанными платьями и скудным бельём, хранилось единственное, что связывало её с прошлым. Её настоящее «я». Её ковчег, полный боли.

Эдди опустилась на колени на холодный, липкий от грязи пол и вытащила чемодан. Замок, давно потерявший тугость, тихо щёлкнул, будто вздохнув с облегчением. Пахло нафталином, пылью и старой бумагой. Запах памяти. Запах боли, законсервированной, как проклятие.

На самом верху, аккуратно завернутая в промокашку, лежала фотография. Выцветшая, с заломленным углом. На ней высокий, широкоплечий мужчина в простом кепи и рабочей куртке обнимал маленькую девочку с двумя смешными пучками, торчащими, как рожки. Они смеялись, прижавшись щеками друг к другу, и в их глазах, даже на потускневшей бумаге, сияло безмятежное, полное доверия счастье. Отец. Фрэнк Сингер. И она. Эдит. Девять лет. За неделю до того вечера на мясном рынке, когда её мир раскололся на «до» и «после».

Пальцы Эдди задрожали. Она провела подушечкой большого пальца по его лицу, по его улыбке, которую уже никогда не увидит, пытаясь ощутить тепло, которого не было.

– Папа, – прошептала она в гнетущую тишину комнаты, и это простое слово обожгло горло, как глоток самого крепкого, палёного виски.

Под фотографией, как погребальный саван, лежала стопка газетных вырезок, пожелтевших и хрупких. «Агент ФБР трагически погиб при налёте на склад». «Гангстерские разборки уносят жизнь служащего министерства юстиции». Ложь. Сплошная, наглая, официальная ложь. Её отца убили целенаправленно, хладнокровно, как сторожевого пса, который учуял слишком большую дичь. Он вышел на след Доменико Моретти. И его убрали. А историю, как подчистую вымывают пол после бойни, переписали.

Под вырезками хранился дневник. Сердце её арсенала, её единственный союзник. Толстая кожаная тетрадь с истёртым корешком, перетянутая когда-то бечёвкой. Она взяла его в руки, ощущая знакомый, почти одушевлённый вес прошлого.

Она открыла его на случайной странице. Чёткий, уверенный, стремительный почерк отца, который она так любила разглядывать, сидя у него на коленях.

«…сегодня снова видел его. Доменико Моретти. Встречался с людьми Лучано у того самого ресторана на Малберри-стрит. Улыбался. Смеялся. Жмёт руки, хлопает по плечам, раздаёт доллары нищим. Принц подполья. Уверен, он – ключ ко всей цепи поставок, главная шестерёнка в этом дьявольском механизме. Если я найду его слабость, я найду способ добраться до самого сердца этого спрута. Его слабость… Говорят, у него есть сын. Леонардо. Уединённая жизнь за высокими заборами. Его берегут как зеницу ока. Его скрывают. Но каждый зверь, даже самый хищный, защищает своё логово. И каждого зверя можно выследить, если знать, куда смотреть…»

Леонардо. Лео.

Эдди сглотнула ком, вставший колом в горле. Её отец, сам того не ведая, писал о нём. Он был всего лишь строчкой в расследовании, «слабостью» другого человека, точкой приложения рычага. А теперь он был здесь. Реальный. Плоть и кровь. С усталыми глазами цвета оловянного неба и тихим, глуховатым голосом, который предложил ей цветок вместо того, чтобы приказать Альдо свернуть ей шею.

Она лихорадочно перелистала страницы, шурша бумагой, как осенней листвой. Имена, даты, зашифрованные схемы. Её глаза, выхватывая знакомое, остановились на одном: «Джино «Бритва» Карлетти. Правая рука Моретти. Умен. Хладнокровен. Жесток. С наклонностями садиста.Специалист по «грязной работе». Мастер тихих дел». Именно его голос, низкий и сиплый, его запах – дорогой одеколон, смешанный с потом и свинцом – она помнила из той ночи. Именно он, она была в этом уверена, как в том, что дышит, нажал на курок.

Она достала из-под стопки бумаг маленький, тускло поблёскивающий в слабом свете лампы предмет. Гильзу от патрона калибра .45. Ту самую, что подобрала тогда, в мясной лавке «Мясника», зажав в детском, закоченевшем от ужаса кулаке, пока взрослые в панике разбирались с телом её отца. Она была её талисманом. Её доказательством. Её проклятием. Её крестом.

Внезапно снизу, со стороны улицы, донёсся чужеродный шум – резкий, уверенный гул мотора, скрип тормозов, приглушённые, деловые голоса. Эдди вздрогнула, инстинктивно, с животной поспешностью захлопнула дневник и сунула его обратно в чемодан, затолкав под кровать. Она подбежала к окну, стараясь не шуметь, и чуть отодвинула засаленную, пропахшую жареным жиром занавеску.

У подъезда, как чёрный корабль на бросовом рейде, стоял длинный тёмно-синий «Паккард». Машина не для этого района, не для этих людей. Из него вышел человек в длинном пальто и шляпе, надвинутой на глаза. Агент Хантер. Он огляделся по сторонам, быстрым, сканерующим, профессиональным взглядом оценил обстановку – тени, подъезды, огни в окнах – и скрылся в чреве подъезда.

Секунды спустя в дверь постучали. Три чётких, негромких, без суеты удара. Как условный сигнал. Как пароль в другой, жестокий мир.

Эдди глубоко вдохнула, выравнивая дыхание, поправила платье, смахнула невидимую пылинку и открыла.

Хантер вошёл, сняв шляпу. Его лицо, всегда собранное, сегодня было отлито из гранита.

– Всё чисто? – спросил он, и его глаза, холодные и быстрые, как лезвия, сразу же принялись осматривать комнату, выискивая малейший признак беспорядка, слабины, паники.

– Чисто, – ответила Эдди, отходя к умывальнику, чтобы занять чем-то руки, сделать вид, что она занята. – Почему вы здесь? Мы договаривались не встречаться. Это риск.

– Риск – это когда ситуация меняется, а мы сидим сложа руки, – Хантер прошёлся по комнате, его взгляд, словно щуп, скользнул по безупречно застеленной кровати, задержался на чемодане, слегка торчащем из-под неё. – Сегодня вечером в «La Notte» была встреча. Высший круг. Лаки Лучано, Мейер Лански… и Доменико Моретти.

Эдди замерла, повернувшись к нему спиной, глядя на своё отражение в потрескавшемся зеркале над раковиной.

– И?

– И его сын был там. Леонардо. Вы сталкивались?

Она почувствовала, как горячая кровь приливает к щекам, как по спине пробегает предательский холодок. Она снова увидела его взгляд, не осуждающий, а почти отстранённый, протянутую розу, пятно на дорогих брюках.

– Сталкивались, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, как отбалансированный механизм. – Я пролила на него виски.

Хантер коротко хмыкнул, без тени веселья.

– И вы живы чтобы рассказать об этом? Повезло. Говорят, Моретти-старший души не чает в мальчике, держит его в ежовых рукавицах, подальше от грязи, но и ястребов вокруг него вьётся целая стая. Каков он?

– Вежливый, – выдавила Эдди, и это слово показалось ей убогим, ничего не выражающим. – Спокойный. Не похож на… на них.

– Никто не похож, пока не прижмёт, пока не затронут его интересы, – сухо, по-бухгалтерски заметил Хантер. – Он может быть ключом. Если Доменико его так оберегает, значит, он его ахиллесова пята. Слабость. Вам нужно с ним сблизиться.

Эдди резко обернулась, и вода в раковине плеснулась от её неловкого движения.

– Что?!

– Вы меня прекрасно слышали, мисс О'Мэлли. Сблизиться. Подружиться. Вызвать симпатию. Узнать всё, что можно. О его отце, о делах, о связях. Он молод, вероятно, впечатлителен. Девушка с вашей внешностью… и, простите, с вашим положением… может вызвать у него интерес. И доверие.

– Вы предлагаете мне… использовать его? Подставлять щёку для поцелуя, чтобы вонзить нож? – её голос дрогнул от возмущения и чего-то ещё, тёплого и липкого, чего она сама не могла определить – может, стыда, может, страха.

– Я предлагаю вам делать свою работу, – холодно, без единой ноты сочувствия парировал Хантер. – Ту работу, ради которой мы вас сюда внедрили, которую вы сами поклялись выполнить. Помните, ради чего всё это. Ради кого.

Он намеренно перевёл взгляд на комод, на ту самую фотографию, что она только что держала в руках. Эдди проследила за его взглядом, и сердце её сжалось, словно в тисках.

– Я помню, – тихо, но твёрдо сказала она, глядя на улыбающееся лицо отца.

– Хорошо. Скоро будет крупная поставка через порт. Моретти будут там. Я хочу знать все детали. Время, место, сколько машин, кто сопровождает, маршрут. Если вам удастся выудить что-то у сына… – Он не договорил, оставив предложение повисшим в воздухе, тяжёлым и неумолимым, как гильотина.

– Он не дурак, агент Хантер. Он ничего не скажет просто так.

– Тогда проявите изобретательность. Вы же дочь Фрэнка Сингера. Лучшего оперативника, который был у этого ведомства. В вас должна быть его кровь. И его решимость. – Хантер надел шляпу, отбрасывая на лицо тень, и направился к выходу. – Будьте осторожны. И помните – никому не доверяйте. Никому. В этом городе тени умеют говорить, а стены – слышать.

Он вышел, и щелчок замка прозвучал громче любого выстрела. Он оставил её в тишине, которая теперь казалась ещё громче, ещё невыносимее, чем прежде, полной призраков и невысказанных слов.

Эдди снова подошла к окну. «Паккард» Хантера бесшумно растворился в ночи, поглощённый рыжеватым туманом уличных фонарей. Она осталась одна. Со своей старой, выстраданной болью. Со своей слепой, яростной миссией. И с новым, странным и опасным чувством, которое начало шевелиться где-то глубоко внутри, вопреки логике, вопреки долгу, вопреки памяти об отце.

Она снова достала из кармана платья смятую, почти развалившуюся розу. Лепестки потемнели по краям, свернулись, будто от страдания. Она поднесла её к носу, закрыв глаза. Пахло едва уловимо – его одеколоном, дорогим табаком и едва уловимой горьковатой нотой чего-то ещё. Чего-то, что было просто им. Лео. Не Моретти. Не сыном врага. А просто молодым человеком с усталыми глазами.

Она сжала цветок в ладони. Острые, невидимые в полумраке шипы впились в кожу, и боль была острой, ясной, знакомой. Боль мести. Боль потери.

Но была и другая боль. Смутная, тревожная, щемящая. Боль от того, что он смотрел на неё не как на служанку, не как на врага, не как на объект. А как на человека. И что ей, возможно, придётся предать этот единственный за всё время человеческий взгляд.

Она медленно подошла к чемодану, отодвинула кровать и открыла его. Она положила раздавленный цветок поверх открытой страницы дневника, будто отмечая закладкой новую главу своей жизни. Алый, почти багровый теперь лепесток отделился и упал на строчку, выведенную уверенной рукой её отца: «…каждого зверя можно выследить, если знать, куда смотреть…»

Теперь она смотрела. И видела не только зверя в его логове. Она видела человека в клетке. И понимала, что, возможно, чтобы добиться одного, ей придётся уничтожить другого. И это могло стоить ей не всего. Этого могло стоить её собственной, едва начавшей биться, души.

Глава 3: Крёстный сын

Утро в Бруклин-Хайтс начиналось не с пения птиц, а с гула моторов и густого, бодрящего запаха свежей выпечки, доносившегося из итальянской пекарни на углу. Лео Моретти стоял у огромного, от пола до потолка, окна своей спальни, глядя на просыпающийся город, раскинувшийся внизу, как чертёж грандиозного, но ещё не осуществлённого проекта. Его взгляд, привыкший выискивать линии и пропорции, скользил по крышам особняков, похожих на спящих каменных зверей, докам, где уже кипела невидимая отсюда работа, дымящим, как вулканы, трубам фабрик на другом берегу Ист-Ривер. Он мысленно рисовал эту панораму – не на бумаге, а в камне, стекле и стальных тросах. Высокий, стройный, парящий мост, который соединил бы не просто два берега, а два разных мира – чопорный Манхэттен и бурлящий жизнью Бруклин. Чистый, ясный, математически выверенный шедевр, который пережил бы всех их.

Его мысли, единственное убежище, прервал глухой, почтительный стук в дубовую дверь.

– Входи, – не оборачиваясь, сказал Лео, его голос прозвучал глуховато в просторной, почти пустынной комнате.

В комнату вошел Пьетро, старый дворецкий семьи, человек-призрак, одетый с безупречной, почти похоронной строгостью. Он нёс на серебряном подносе дымящийся кофейник, фарфоровую чашку и свежий, пахнущий типографской краской номер «Нью-Йорк Таймс».

– Доброе утро, дон Леонардо. Ваш отец ждёт вас к завтраку. Он просил поторопиться.

Лео лишь кивнул, не отрывая взгляда от города. Он прекрасно знал, что значит «поторопиться» в устах его отца. Это означало, что день уже расписан по минутам, как бухгалтерская книга, и в нём не оставалось места для архитектурных грез и юношеских иллюзий.

Стол в столовой, казалось, ломился под тяжестью яств: свежие, румяные булочки, сочные фрукты, нарезка колбас, пышный омлет. Доменико Моретти, уже одетый в безупречный костюм-тройку цвета ночи, не читал, а изучал другую газету – «Daily News». На первой полосе кричали заголовки о новом дерзком налёте на инкассаторов и о том, что Аль Капоне, король Чикаго, вот-вот отправят в каменный мешок Алькатраса. Урок для всех.

– Садись, – не отрываясь от газеты, бросил Доменико. Его голос был ровным, но в нём чувствовалась стальная пружина. – Кофе остывает.

Лео молча занял своё место. Он налил себе кофе – чёрный, горький, без сахара, как пил его отец, как пили все настоящие мужчины в его мире. Молчание затягивалось, становясь густым, тяжёлым, как оливковое масло, плескавшееся в тарелке.

– Ты вчера вернулся поздно, – наконец произнёс Доменико, откладывая газету с таким видом, будто откладывал в сторону ненужный уже инструмент. Его глаза, тёмные и пронзительные, как у старого, повидавшего виды ястреба, уставились на сына, выискивая малейшую трещину. – Из «La Notte». Мне рассказывали, ты устроил там небольшое представление.

Лео почувствовал, как у него напряглись мышцы спины, будто готовясь к удару.

– Никакого представления не было. Неловкость официантки. Я пролил на себя виски. Я велел Альдо не делать из этого проблему.

– Проблему? – Доменико медленно, с наслаждением прожевал кусок хлеба, смоченный в масле. – Проблема не в виски, сын мой. Виски высохнет. Проблема в том, что ты позволил себя унизить на глазах у всех. Винни Гравано видел. Джино видел. Половина Бруклина теперь думает, что сын Моретти – тряпка, о которую служанки вытирают ноги.

– Это была случайность, – повторил Лео, чувствуя, как нарастает раздражение. – Девочка испугалась.

– Случайности – оправдание для слабаков и неудачников! – голос Доменико ударил по столовому серебру, по хрусталю, по самому воздуху, не повышаясь, но наполняясь такой ледяной, концентрированной яростью, что стыла кровь. – Ты – Моретти. Каждая твоя случайность, каждый твой неверный шаг – это удар по нашей репутации. По нашему имени. Имя – это всё, что у нас есть. Оно защищает нас лучше, чем десять автоматчиков с «томми-ганами». Ты должен помнить об этом каждую секунду. Запомни раз и навсегда: можно потерять деньги – заработаешь новые. Можно потерять здоровье – оно восстановится. Но никогда, ты слышишь, никогда нельзя терять лицо. Потеряв лицо, ты потеряешь всё! Тебя сожрут, не оставив и косточки.

Он отпил глоток кофе, его взгляд смягчился, но лишь на градус, как бы давая передышку.

– Сегодня у тебя будет возможность напомнить кое-кому о силе нашего имени. Старик Джованни, владелец той самой пекарни, откуда доносится этот душистый запах, задолжал. Сумма смешная. Но принцип есть принцип. Ты поедешь с Джино. Наведешь порядок. Покажешь, что имя Моретти имеет вес.

Лео почувствовал, как у него сжался желудок, вытесняя вкус кофе. Он ненавидел эти «порядки». Ненавидел этот театр жестокости, ненавидел видеть животный, беспомощный страх в глазах людей, которые ни в чём перед ним не виноваты.

– Отец, может, лучше поручить это Джино одному? Я…

– Лучше – это сделать так, как я сказал! – перебил его Доменико, и в его глазах вновь вспыхнули стальные искры. – Пора, Леонардо. Пора выходить из детской комнаты и заходить в кабинет мужчин. Ты будешь главой этого семейства. Ты должен научиться говорить на том языке, который понимают все – от банкира до последнего бродяги. На языке силы. Понял меня?

Лео опустил глаза в свою тарелку, в аппетитный омлет, который вдруг стал выглядеть как что-то несъедобное.

– Понял.

***

В это же время, в двух милях от особняка Моретти, в задних комнатах «La Notte», пахло не свежей выпечкой, а затхлостью, хлоркой и вчерашним пивом. Эдди вытирала последние, запотевшие от моющего раствора стаканы. Руки у неё ныли до самого предплечья, спина гудела от усталости. Бульдог Риццо сдержал своё слово с жестокой пунктуальностью – её скудную зарплату она получила только под конец ночи, после того как отмыла горы посуды, выливая в слив целые озера грязной воды.

Роза, её худая, вечно уставшая коллега по несчастью, курила у открытого чёрного хода, подставляя лицо ледяному зимнему ветру.

– Ну что, принцесса, понравилось тебе в королевстве? – хрипло спросила она, выпуская струйку едкого дыма в промозглый воздух переулка.

– Очень смешно, – буркнула Эдди, оттирая засохшее пятно от вина. – Просто праздник.

– А ты не дури, – Роза бросила окурок в лужу, где он с шипением угас. – Я серьёзно. Ты вчера могла запросто и без работы остаться, и без лица. Тебе несказанно повезло, что Моретти-младший оказался сентиментальным идиотом. Его папаша, старый Доменико, таких финтов не прощает. У него принципы.

– Он что, часто здесь бывает? – не удержалась Эдди, стараясь сделать вид, что вопрос задан из простого любопытства.

Роза ухмыльнулась, обнажив жёлтые от табака зубы.

– Ага, заинтересовалась, пташка? Заморская птичка заглянула в нашу клетку? Бывает. Не каждый день, но бывает. Приезжает, поднимается к Бульдогу в кабинет, иногда с отцом, иногда один. Делают вид, что обсуждают бизнес по поставке оливкового масла, – она фыркнула, и дым вырвался у неё из ноздрей. – А все местные дурачки знают, что настоящий товар, тот, что греет карманы, спрятан в бочках из-под этого самого масла.

Эдди насторожилась, почуяв слабый, но верный след. Это была зацепка.

– Они что, прямо здесь, в клубе, всё хранят?

– Где-то тут, – Роза мотнула головой вглубь подсобки, в царство ящиков и бочек. – Ходят слухи, что под полом есть потайной подвал. Но я, милая, не любопытствую. Кто любит совать нос куда не следует – тот быстренько перестаёт дышать. Запомни это крепче, чем «Отче наш».

Дверь с улицы с скрипом распахнулась, и внутрь, сгибаясь под косяком, протиснулся Луиджи. Его лицо, обычно безучастное, было озабоченным.

– Эй, ты, новая! – крикнул он, тыча пальцем в сторону Эдди. – Беги на ковёр к Бульдогу. Он тебя зовёт. И, по-моему, дело пахнет жареным. Готовься.

Сердце Эдди провалилось куда-то в пятки. Холодный пот выступил на спине. Неужели Хантер был прав? Неужели её уже раскусили? Мысль о том, что её миссия может так быстро и бесславно закончиться, заставила её похолодеть изнутри.

***

Чёрный, отполированный до зеркального блеска «Кадиллак» V8 плавно, как ладья по тёмной воде, катил по заснеженным, грязным улицам Бруклина. Лео сидел на заднем сиденье, неподвижный, как идол, глядя в окно на мелькавшие мимо фасады. Рядом с ним, развалившись с видом хозяина жизни, сидел Джино «Бритва» Карлетти. Он с наслаждением чистил ногти изящным, с перламутровой ручкой, перочинным ножичком и насвистывал какую-то беззаботную, глуповатую мелодию.

– Не кисни, парень, – хрипло сказал Джино, не удостаивая Лео взглядом. – Дело на пять минут. Старый Джованни – тихая овца. Немного поблеет, но в стойло вернётся. Мы ему напомним, где его место – он всё поймёт.

Лео молчал, сжимая кулаки на коленях. Он ненавидел Джино. Ненавидел ту животную, неосознанную лёгкость, с которой тот говорил о чужой боли и страхе. Ненавидел его запах – дорогой, удушливый одеколон, за которым всегда скрывалось что-то металлическое и резкое, как запах крови.

– Вот и его дыра, – безразличным тоном произнёс водитель, Альдо, тот самый, что вчера горел желанием проломить голову Эдди.

Машина бесшумно остановилась у маленькой, с неказимтой вывеской пекарни. Из трубы слабо, будто нехотя, валил дымок. В витрине аппетино красовалась разнообразная выпечка.

Джино первым выпорхнул из машины, потягиваясь, как сытый кот, и оглядывая окрестности оценивающим, хищным взглядом.

– Ну, поехали, босс, – он кивнул Лео, и в его голосе сквозила лёгкая, ядовитая насмешка. – Покажешь старику, кто в этом городе настоящий булочник.

Лео медленно выбрался на улицу. Ноги были ватными, не слушались. Он машинально поправил узел галстука, почувствовав знакомую, ненавистную тяжесть кольта «Новый век» .32 калибра в кобуре под мышкой. Отец велел носить его всегда. «Не для стрельбы, – говорил он, – для напоминания. Себе и другим».

Колокольчик над дверью жалобно, пронзительно звякнул, возвещая о приходе беды. Внутри пахло свежим хлебом, в перемешку с безнадёжной старостью и несбывшимися надеждами. За пустым прилавком стоял тот самый старик Джованни. Лицо его, испещрённое морщинами, как высохшее русло реки, исказилось маской ужаса. Глаза, мутные и усталые, расширились.

– Синьор Джино… Дон Леонардо… – прошептал он, и его натруженные, в пятнах от теста руки, задрожали, схватившись за край стойки.

– Джованни, старый плут, мой дорогой, – сладковато, с притворной сердечностью начал Джино, облокачиваясь на прилавок, как хозяин за стойкой своего бара. – Мы тут заглянули, по-соседски, насчёт твоего маленького долга. Ты ведь не забыл о своём долге? Память-то ещё не подводит?

– Я помню, синьор, клянусь, помню… но… у меня сейчас нет денег, тяжелые времена для всех, – голос старика предательски дрогнул, обнажая всю его беспомощность. – Бизнес… бизнес идёт плохо. Люди не покупают… Дети… Прошу вас, ещё немного времени, всего неделю…

– Время – деньги, Джованни, – Джино улыбнулся, но глаза его оставались плоскими и холодными, как у дохлой рыбы. – А у нас с тобой и так проблемы с деньгами. Мы здесь, напомню, не благотворительное общество открыли. А мой молодой босс, – он театрально кивнул на застывшего у двери Лео, – он очень огорчён. Он думал, ты человек слова. А ты подводишь семью Моретти.

Старик посмотрел на Лео умоляющим, отцовским взглядом, в котором была вся его разрушенная жизнь.

– Сынок… Леонардо… поговори с отцом… я знал тебя маленьким, на руках носил… Я же всегда платил, всегда! Сто долларов, для вас это мелочь, а для меня – состояние… Моя Серафина, внучка, больна…

Лео почувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки. Он видел себя со стороны – нарядного мажора, пришедшего мучить старика. Он хотел повернуться и уйти. Сказать Джино, чтобы он заткнул свою пасть. Но он видел перед собой не лицо Джованни, а лицо своего отца. Слышал его слова, отчеканенные, как монеты: «Ты – Моретти. Ты должен».

– Тебе дали время, Джованни, – выдавил он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, отстранённо, как у отца, но слыша его фальшь. – Ты его не использовал.

– Вот именно! – подхватил Джино, словно ждал этой реплики. Он с преувеличенной, напускной печалью оглядел пекарню. – Жалко, конечно. Местечко у тебя уютное, душевное. Но, видимо, придётся его… перепрофилировать. – Он небрежно провёл рукой по прилавку и резким, отточенным движением смахнул на пол несколько тарелок. Они разбились с оглушительным грохотом, разлетевшись осколками по грязному полу.

Старик вскрикнул и попятился к стене, прикрывая лицо руками.

– Нет, прошу вас, нет!

– Сто долларов, Джованни, – голос Джино мгновенно потерял всю слащавость, став низким, сиплым и неумолимым, как скрежет тормозов перед крушением. – Сейчас. Сию секунду. Или мы начнём ломать не только твою жалкую посуду.

Лео видел, как по щекам старика, по его глубоким морщинам, катятся мутные, беспомощные слёзы. Видел его сгорбленную, сломленную фигуру. Это зрелище было противно. Унизительно. Для всех. Для старика. Для Джино. Для него самого.

Внезапно из задней комнаты, приоткрыв дверь, вышла молодая, испуганная женщина, лет двадцати пяти, с большими, полными ужаса глазами. На руках она прижимала к себе маленького, заплаканного ребёнка.

– Папа? Что происходит? Кто эти люди? – её испуганный взгляд, который метался от улыбающегося Джино к бледному Лео, стал последней каплей.

Лео не выдержал. Он не мог это продолжать. Не сейчас. Не так. Не перед женщиной и ребёнком.

– Хватит, Джино, – тихо, но чётко сказал он.

– Что? – Джино не поверил своим ушам. Он обернулся к Лео, его брови поползли вверх.

– Я сказал, хватит. – Лео шагнул вперёд, его собственные ноги казались ему чужими. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака свой тонкий кожаный кошелёк, достал аккуратную пачку купюр и швырнул её на липкий от теста прилавок перед остолбеневшим Джованни. – Вот. Твои сто долларов. Считай, долг погашен. Полностью.

В пекарне воцарилась мёртвая, давящая тишина, которую не мог нарушить даже плач ребёнка, внезапно стихший. Джино смотрел на Лео с таким немым, абсолютным изумлением, будто тот вдруг начал говорить на древнекитайском.

– Ты… ты что, чёрт возьми, делаешь? – прошипел он, и в его шёпоте слышался настоящий, неподдельный ужас.

– Я навожу порядок, – холодно, с внезапно нахлынувшей пустотой внутри, ответил Лео, чувствуя, как его охватывает странная, пьянящая, опасная смесь ужаса, стыда и торжества. – Как и велел отец. Долг возвращён. Дело закрыто. Поехали.

Он развернулся и, не оглядываясь на старика, на его дочь, на осколки на полу, вышел на улицу, вдыхая холодный, грязный воздух. Он слышал, как за ним, тяжёлой, разъярённой поступью, вышел Джино, слышал его тяжёлое, свистящее от ярости дыхание.

Они молча, как два враждебных магнитных полюса, уселись в машину. Джино не сводил с Лео ледяного, испепеляющего взгляда.

– Ты совсем рехнулся, пацан? Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? – его голос дрожал от сдерживаемой ярости. – Ты знаешь, что теперь подумает этот старый хрыч? Что Моретти можно не платить! Что мы тут все слюнтяи, мягкотелые бабы, которых можно не уважать!

Лео резко повернулся к нему, приблизился вплотную, глаза блестели металлом, голос осип.

–Джино, даже не вздумай ничего предпринять относительно этой пекарни, понял? Возможно, запах выпечки – это последнее моё светлое воспоминание детства, когда мать посылала меня сюда за свежими булочками, когда она ещё была жива… А что касается старика, то он заплатит, – уже тихо, глядя в своё окно на проплывавшие мимо серые дома, сказал Лео. – В следующий раз. Сегодня он заплатил мне. Не деньгами. Страхом и унижением. Этого пока достаточно.

Он не знал, поверил ли ему Джино. Он и сам не верил, что решился так разговаривать с ним. Не знал, какие слова тот подберёт для отца. Но когда «Кадиллак» плавно тронулся с места, его тошнило. Не от страха перед гневом отца. А от осознания той чудовищной, липкой цены, которую приходилось платить за право носить его имя. И ему вдруг, с неожиданной силой, захотелось увидеть ту девушку из бара. Эдди. Увидеть её глаза, полные не только страха, но и какой-то дикой, не сломленной силы. Увидеть что-то настоящее, неиспорченное, живое в этом фальшивом, прогнившем насквозь мире, в который он был вписан, как наследник, с самого своего рождения.

Глава 3 (продолжение): Мост через бездну

Чёрный «Кадиллак» мчал Лео обратно в Бруклин-Хайтс, увозя от запаха страха старой пекарни к удушающему аромату власти и долга. Джино молчал, но его молчание было красноречивее любых обвинений. Оно висело в салоне густым, ядовитым туманом, затмевая даже запах дорогой кожи и полировки. Лео чувствовал на своём затылке тяжёлый, сканирующий, осуждающий взгляд, но не поворачивался в его сторону, не давая удовольствия увидеть смятение в своих глазах. Он смотрел в автомобильное стекло на мелькавшие, как кадры из чужого кино, улицы, но видел не их, а лицо старого Джованни – испещрённое морщинами отчаяния, беспомощное, мокрое от унизительных слёз. И на его фоне, словно вспышка света в подвале, – лицо той девушки из бара. Эдди. Её широко раскрытые глаза, полные не животного страха, а какой-то дикой, несгибаемой внутренней гордости, которая обожгла его тогда, в дымном полумраке «La Notte».

Он ненавидел себя за ту слабость, ту жалость, которую проявил в пекарне. Отец был прав, как всегда. В их мире, мире волков и акул, сострадание было смертельным диагнозом. Но ещё сильнее, до физической тошноты, он ненавидел ту маску ледяного безразличия, которую ему приходилось надевать, как вторую кожу. Маску Моретти. Под ней оставался он сам – Леонардо, парень, который видел в очертаниях облаков будущие архитектурные формы, который тайком читал Вирджинию Вулф и запоем слушал джаз, чувствуя себя вечным заложником, вечным актёром на собственном празднике жизни, где он был и гостем, и главным блюдом.

«Ты – Моретти. Твоё сердце должно быть из камня, а воля – из стали. Ты не имеешь права быть просто Лео», – звучал в его голове набатом голос отца, вытравляя всё лишнее, всё человеческое.

«А кто дал им право решать, кем мне быть? Кому я должен?» – робко, но упрямо возражал другой, давно задавленный голос, голос его настоящего «я».

Они подъехали к особняку, и машина замерла у подъезда, бесшумно, как кошка. Джино наконец разомкнул губы, и его слова повисли в воздухе, острые и холодные.

– Я не буду ничего говорить твоему отцу. Пока. – Его голос был тихим, почти ласковым, но от этого лишь опаснее, словно шипение кобры перед ударом. – Но если ты ещё раз, по своей глупости или мягкотелости, опозоришь его имя, я лично позабочусь, чтобы ты понял, какую реальную, осязаемую цену имеет милосердие в нашем деле. Понял, пацан?

Лео не удостоил его ответом. Он просто толкнул тяжёлую дверь, вышел на холодный воздух и, не оглядываясь, зашёл в дом. Ему отчаянно нужно было побыть одному. Он прошёлся по бесконечно длинному коридору, мимо дорогих гобеленов и молчаливых портретов предков, словно чужак в собственном доме. В своей комнате он схватил с полки потрёпанный томик Джойса – «Дублинцы» – и с тихим криком ярости швырнул его об стену. Книга упала на персидский ковёр с жалким, бессильным шлёпком. Бессилие. Он чувствовал его каждой клеткой. Он был заложником своего имени, своей крови, своего будущего, которое ему не выбирали, а вручили, как униформу палача.

И тогда возникло острое, почти животное желание вырваться. Уйти от этих давящих стен, от этого сладковатого запаха денег, власти и страха, который вызывал у него спазмы в горле. Он вспомнил о Бэттери-парке. О том клочке зелени и свободы на самом краю острова, где можно было дышать полной грудью, чувствуя солёный ветер с Атлантики, и смотреть на воду, представляя, что ты свободен, что за горизонтом – другая жизнь.

И тогда, как озарение, он вспомнил о ней. Об Эдди. В её глазах, в отличие от всех окружающих, не было ни подобострастия, ни отвращения, ни лести. В них был вызов. И – ему почудилось – странное, мгновенное понимание, будто она, как и он, знала, каково это – быть не на своём месте, играть не свою роль.

Это было безрассудно. Глупо. Опасно до дрожи. Отец пришёл бы в ярость, сравнимую разве что с извержением вулкана. Джино бы высмеял, а потом «исправил» его ошибку. Но именно поэтому он должен был это сделать. Это был бы его маленький, тихий, но отчаянный бунт. Его крошечный, зыбкий мост через бездну одиночества к чему-то настоящему, неиспорченному.

Он подошёл к телефону – роскошному аппарату из чёрного дерева и блестящей стали – и, сделав глубокий вдох, набрал номер «La Notte». В трубке послышались щелчки, затем – грубый, простуженный мужской голос.

– «La Notte», слушаю.

– Это Лео Моретти, – произнёс он, стараясь, чтобы голос звучал ровно и властно. – Позовите к телефону Эдди, официантку.

– Э-э… дон Лео, она сейчас занята, на кухне, посуду моет…

– Позовите. Сейчас же. – в его интонации прозвучала сталь, та самая, которой учил отец. Он ненавидел этот тон, но сейчас он был необходим.

В трубке послышались удаляющиеся шаги, приглушённые переговоры, какой-то шум. Потом – лёгкое, прерывистое дыхание.

– Алло? – её голос прозвучал настороженно, сбито, и в нём слышалась усталость.

Сердце Лео ёкнуло, совершив неправильное движение в груди. Он внезапно с болезненной ясностью осознал всю абсурдность, всю сумасшедшую рискованность своей затеи.

– Эдди? Это Лео. Лео Моретти. – Он замолчал, чувствуя себя идиотом. Что он может ей сказать? «Я хочу поговорить»? Звучало бы как насмешка.

– Я вас слушаю, синьор, – её голос стал холодным, отстранённым, гладким, как лёд. Голосом служанки, которую барин удостоил вниманием. Этот профессиональный, защитный тон заставил его взбодриться, вернул ему решимость.

– Завтра. Днём. Ты свободна? – выпалил он.

В трубке повисло неловкое, тягучее молчание. Он почти слышал, как крутятся её мысли.

– Я… я должна работать, синьор. После обеда смена.

– Я договорюсь с Бульдогом. Ты будешь свободна, – он снова вложил в голос ту неоспоримость, что слышал у отца. Он не просил. Он информировал. – Встретимся в Бэттери-парке. У памятника солдатам. В два часа. Это не предложение, Эдди.

Он тут же пожалел о последней фразе, резкой и неуклюжей. Он не хотел её запугивать, не хотел, чтобы она шла из-под палки. Он хотел… он сам не знал, чего он хотел. Просто поговорить с кем-то, кто не боится его и не льстит ему, кто видит в нём не фамилию, а человека.

Снова пауза, ещё более гнетущая. Он слышал, как она дышит, и ему представилось, как она стоит у грязной стены кухни, сжимая трубку побелевшими пальцами.

– Хорошо, – наконец, почти шёпотом, сказала она. – Я буду.

– До завтра, – он бросил трубку, не дав ей передумать, не сказав больше ни слова, боясь сорваться.

Он стоял, прислонившись лбом к холодному, гладкому дереву телефонного аппарата. Его ладони были влажными, сердце колотилось с бешеной скоростью. Он только что, собственным голосом, назначил свидание служанке из спикизи. Сын Доменико Моретти, наследник империи, крёстный сын Лаки Лучано. Это было не просто безумие. Это было самоубийство.

Но впервые за долгие месяцы, закованные в лёд нервы дрогнули, и он почувствовал не страх и не отвращение, а щемящее, тревожное, живое ожидание. Он подошёл к зеркалу в прихожей и внимательно посмотрел на своё отражение. И увидел в своих глазах, обычно таких усталых и пустых, не наследника мафиозного клана, а просто молодого человека, который боится и надеется, который совершает глупость и чувствует себя от этого живым. Он снова был Леонардо. Всего на один день. Всего на одно свидание. И этот миг, хрупкий и украденный, стоил возможных последствий.

***

Эдди медленно, будто тратя последние силы, положила тяжёлую чёрную трубку на рычаги аппарата. Рука у неё предательски дрожала, и она спрятала её в складках передника. Лео Моретти. Позвонил лично. Не через слуг, не через Бульдога. Сам. И приказал, нет, потребовал прийти.

Роза, мывшая рядом посуду в тазу с мыльной пеной, тут же навострила уши, как сытый, но любопытный кот.

– Ну? Кто это был, пташка? Тот самый принц из сказки? – просипела она, вытирая руки о грязный фартук.

– Он… он велел мне завтра встретиться с ним. В Бэттери-парке. Днём.

Роза присвистнула, протяжно и многозначительно, качая головой.

– Ну, детка, я же говорила. Держись крепче, сердце в рукавицы спрячь. Видно, ты ему приглянулась. Только не забывай, чем такие романтические истории в наших кругах обычно заканчиваются. Сломанные сердца, испорченные репутации и… ну, в общем, ты сама понимаешь, что ещё ломают и портят.

Эдди ничего не ответила. Её мозг, холодный и аналитический, работал с бешеной скоростью, отсекая ненужные эмоции. Это был шанс. Тот самый, стратегический, о котором говорил Хантер. «Сблизиться. Вызвать доверие. Узнать». Лео сам, по своей воле, шёл ей в руки. Его непонятный, абсурдный интерес был её пропуском в самое сердце логово зверя.

Но почему тогда её собственное сердце сжималось от странной, несвоевременной тревоги? Почему мысль о том, чтобы цинично использовать его порыв, его, возможно, единственную попытку вырваться к чему-то настоящему, внезапно показалась ей грязной, отвратительной? Она посмотрела на свои руки – на маленькую, уже затянувшуюся корочкой ранку от шипа той самой розы. Это была боль от правды, чистая и острая. А всё, что ей предстояло делать дальше, была сплошная, многослойная, ядовитая ложь.

Она мысленно представила лицо отца. Его последнюю, уставшую улыбку. Его последний, полный любви и тревоги взгляд. И его слова, сказанные ей когда-то, в другой жизни: «Если что, беги отсюда, девочка, и не оборачивайся».

Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Нет. Она не имела права на слабость. Не имела права видеть в Лео Моретти человека, молодого, запутавшегося, такого же одинокого, как и она. Он был всего лишь средством. Разменной монетой. Мостом к мести, который предстояло построить, а затем – сжечь.

Истинная, страшная цель завтрашней встречи была ясна и беспощадна: завоевать его доверие, его симпатию, его, о Боже, может быть, даже его чувства, чтобы потом, в нужный момент, безжалостно предать. Вонзить нож в самое уязвимое место.

Она вышла на задний двор, в царство мусорных баков и вечных луж, закурила дешёвую, вонючую сигарету и уставилась на грязную, облупленную стену соседнего дома. Она должна была играть свою роль. Играть так, чтобы он поверил. Чтобы проникся. Чтобы, в идеале, влюбился.

А потом – когда он будет беззащитен – выстрелить ему прямо в сердце. Метафорически. А может, и буквально.

Она сделала последнюю, глубокую затяжку, и едкий дым щекотал горло, вызывая лёгкий кашель. Она почти физически чувствовала, как что-то невинное, хрупкое и чистое, что ещё оставалось внутри неё, тихо умирает, смывается грязной водой в сток, чтобы дать жизнь холодному, мстительному призраку, которым она должна была стать.

Завтра начиналась охота. И она, дрожащая и испуганная, была и охотником, и приманкой одновременно.

Глава 4: Свидание в Бэттери-парк

Ветер с Атлантики, не знающий преград, гулял по пустынным аллеям Бэттери-парка, гоняя перед собой обрывки вчерашних газет с кричащими заголовками и последние пожухлые листья, шуршащие, как шёпот ушедшего лета. Он нёс с собой солёный, пьянящий запах далёкой свободы, смешанный с кисловатым угольным дымом океанских лайнеров, – гигантских левиафанов, готовившихся к отплытию в Старый Свет, в мир, о котором здесь уже никто не помнил. Эдди, кутаясь в своё поношенное, пропахшее кухней пальто, сидела на холодной каменной скамейке и смотрела на расплывчатый силуэт Статуи Свободы, угадывавшийся в серой дымке пролива. Она думала о том, что Леди Свобода стоит к городу спиной, высоко держа свой факел. Словно ей стыдно, словно она отворачивается от того, во что превратился этот «новый свет», обещанный её пламенем.

Она ждала его. И отчаянно боялась этого момента. Холодный, как сталь, приказ Хантера висел над ней дамокловым мечом. «Сблизиться. Узнать. Использовать». Но как можно хладнокровно использовать того, чей взгляд, кажется, обладает пугающей способностью видеть не её легенду, не вымышленную биографию сироты из Бостона, а её саму – израненную, одинокую, полную ярости и боли Эдит Сингер?

Внезапный, низкий рёв мотора, чужеродный в этом относительно тихом месте, заставил её вздрогнуть и сжаться внутри. К гранитной обочине, бесшумно, как призрак, подкатил тёмно-синий, почти чёрный «Паккард». Дверь открылась, и из машины вышел он. Совсем один. Без свиты, без вездесущего Альдо, без тени отца. Он был в простом, но качественном твидовом пальто, и в его руке, заложенной за спину, была книга. Он выглядел не как наследник мафиозного клана, а как студент из Колумбийского университета, забредший сюда подышать воздухом перед занятиями, его лицо казалось моложе, открытее, без привычной маски отстранённости.

Он заметил её. Легко, по-юношески взбежал по невысоким ступеням и улыбнулся. И эта улыбка, неуверенная и тёплая, снова сделала его просто мальчишкой, а не Моретти.

– Я боялся, ты не придёшь, – сказал он, и в его голосе слышалось неподдельное облегчение.

– Я сказала, что приду, – Эдди пожала плечами, стараясь казаться равнодушной, холодной, хотя её пальцы судорожно сжимали край скамейки. – Я держу слово. Это всё, что у меня есть.

– Ценное качество, – он сел рядом, оставив между ними почтительную, вежливую дистанцию. – Для этого города – редкая, почти непозволительная роскошь. Здесь слово ничего не стоит, если за ним не стоит пистолет и деньги.

Он положил книгу на колени, и Эдди мельком увидела название: «На маяк» Вирджинии Вулф. Удивление заставило её на мгновение забыть о роли.

– Ты… читаешь Вулф? – спросила она, и в её голосе прозвучал неподдельный интерес.

– А что? Разве гангстерам по штату положено читать только прайс-листы на патроны и сводки доходов? – он улыбнулся снова, но на сей раз в его глазах, цвета старого олова, промелькнула быстрая, как тень, боль.

– Нет, я не это имела в виду… Просто… неожиданно.

– Мой учитель литературы в школе, старый чудак мистер Дэниелс, говорил, что книги – это окна в другие миры. А мне, – он посмотрел на воду, на уходящие корабли, и его лицо снова стало серьёзным, замкнутым, – мне всегда хотелось увидеть другие миры. Хотя бы одним глазком. Хотя бы через окно.

Они молча сидели несколько минут, слушая пронзительные крики чаек, далёкие, тоскливые гудки паромов и шум ветра в голых ветвях деревьев. Это молчание было не неловким, а каким-то общим, разделённым.

– Почему Эдди? – вдруг спросил Лео, мягко нарушая тишину. – Это коротко для Эдит. Слишком бойко, по-мальчишечьи.

Эдди внутренне сжалась. Придуманная, отрепетированная история о сироте из Бостона вертелась на языке, готовая сорваться, но что-то – его взгляд, эта странная, уязвимая атмосфера – помешало ей её произнести.

– Мой отец… он отчаянно хотел сына, – сказала она, глядя на свои потрёпанные, промокшие от снежной слякоти туфли. Это была урезанная, но горькая правда. – А родилась я. Так он меня и называл. Эдди. Как бы в шутку. Чтобы не сглазить, наверное.

Лео кивнул, не выражая удивления, как будто такая история была ему понятна и близка.

– Моего отца зовут Доменико. А меня – Леонардо. Он боготворит итальянских художников эпохи Возрождения. Мечтал, чтобы и я создавал что-то вечное, что переживёт века. – Он горько, беззвучно усмехнулся. – Ну, я и создаю. Вечные проблемы для конкурентов и головную боль для копов. Не «Тайную вечерю», конечно, но тоже что-то.

Он сказал это без тени хвастовства, с какой-то усталой, почти циничной иронией по отношению к самому себе и своей судьбе. Эдди посмотрела на него по-новому, и где-то глубоко внутри шевельнулось что-то тёплое и опасное.

– А ты чего хотел бы? – спросила она, забыв на мгновение о своей цели, о мести, о долге. – По-настоящему.

– Строить мосты, – ответил он сразу, без малейших раздумий, как будто этот ответ ждал своего часа. – Не те, что из стали и бетона, хотя и они тоже. А те, что соединяют. Людей. Места. Время. Чтобы то, что было вчера, не разрывалось кровавым рубцом с тем, что будет завтра. Чтобы прошлое не становилось призраком, преследующим настоящее. – Он махнул рукой, словно отмахиваясь от собственной сентиментальности. – Глупо, да? Детские грёзы.

– Нет, – тихо, но очень чётко сказала Эдди. – Не глупо. Это… красиво.

Она вдруг с холодным ужасом поймала себя на том, что ей безумно, отчаянно хочется ему верить. Что он действительно тот, кем кажется в эти минуты, – не монстр, а жертва, такой же пленник обстоятельств, как и она. Но потом, как удар хлыста, в памяти всплыли чёткие строки из отцовского дневника: «Каждого зверя можно выследить, если знать, куда смотреть». И безличный, стальной приказ Хантера.

– А твой отец? – спросил Лео, мягко возвращая ей вопрос, его голос стал ещё тише. – Он… он всё ещё с тобой?

Глоток холодного воздуха застрял у Эдди в горле, превратившись в ком. Предательские, жгучие слёзы неожиданно подступили к глазам. Она резко отвела взгляд, уставившись на серую воду пролива.

– Его нет. Его убили.

Она почувствовала, как Лео замер, его лёгкое, почти неприметное дыхание прервалось.

– Прости, – он сказал искренне, и в его голосе прозвучало настоящее сочувствие. – Я не хотел бередить старые раны.

– Ничего, – она смахнула предательскую слезинку кончиком пальца и заставила свои губы растянуться в подобие улыбки. – Это было давно. Я почти забыла.

Она солгала. Она помнила каждый звук, запах, каждый отсвет той ночи. Пахло мясом, кровью и страхом.

– В этом городе многие кого-то теряют, – тихо, почти про себя, произнёс Лео. Его рука, лежавшая на колене, невольно дёрнулась, потянулась к её руке, но он остановил себя на полпути, сжал пальцы в тугой кулак и убрал её в карман пальто. – Иногда кажется, что Нью-Йорк построен не на скале, а на костях. И чем выше небоскрёбы, тем глубже и темнее братские могилы под ними.

Они снова замолчали. Но это молчание было уже иным. Не неловким, а общим, причастным. Как будто они оба, такие разные, несли одно и то же невыносимое бремя одиночества и потерь, только на разных плечах.

– Знаешь, – сказал Лео, вновь нарушая тишину, – я иногда прихожу сюда, чтобы просто смотреть на эти корабли. Они ведь уходят не просто в другой порт. Они уходят в другое место. В другое время. В другую жизнь, где, возможно, всё иначе. Можно просто купить билет, подняться на борт и… исчезнуть. Стереть себя. Стать другим человеком, с чистого листа.

Эдди посмотрела на него. Ветер яростно трепал его тёмные, непослушные волосы. В его глазах, обычно таких закрытых, была такая бездонная тоска, такая неподдельная, юношеская боль от невозможности вырваться, что её собственное сердце сжалось в ответ, вопреки всем доводам рассудка.

– А ты бы хотел? – прошептала она. – Исчезнуть?

Он долго, не отрываясь, смотрел на линию горизонта, где небо сливалось с морем, а потом медленно перевёл взгляд на неё. И в его глазах было что-то новое, сложное.

– Раньше – да. Каждый день. А теперь… теперь не знаю.

Вдали, со стороны Манхэттена, раздался пронзительный, нарастающий рёв сирены. Это была не полиция – это был пожарный расчёт, мчавшийся куда-то в сторону Уолл-стрит. Лео вздрогнул, и его лицо мгновенно преобразилось, как по волшебству. Вся мягкость, вся открытость исчезли, смытые этим звуком. Взгляд снова стал жёстким, отстранённым, сканирующим пространство на предмет угроз. Мышцы напряглись. Он снова стал тем самым Лео Моретти, крёстным сыном, наследником империи.

– Мне пора, – он поднялся, резким движением поправив воротник пальто. – Дела.

– В субботу? – не удержалась от удивления Эдди.

– В нашем бизнесе, Эдди, нет понятий «выходной» или «рабочий день». Есть понятия «удобно» и «неудобно». А сейчас – удобно, – его голос снова приобрёл те металлические нотки, что были в телефонном разговоре. – Спасибо, что пришла.

– Мы… мы ещё увидимся? – спросила она, и сама удивилась этой робкой надежде в своём голосе.

Он на мгновение задержался, глядя на неё, и в его глазах снова мелькнула тень того, другого Лео.

– Не знаю. В нашем мире нельзя ничего загадывать даже на час вперёд. Но… я бы хотел.

Он развернулся и ушёл тем же лёгким, упругим шагом, каким пришёл. Его фигура скрылась в тёмном проёме двери «Пакарда», машина плавно тронулась с места и растворилась в потоке машин. Он оставил её на скамейке один на один с вихрем самых противоречивых и опасных чувств. Она ненавидела его отца. Боялась его мира, этого молоха, перемалывающего судьбы. Должна была уничтожить всё, что с ним связано. Но сам он… он был другим. И это открытие было самым страшным, самым подрывающим её решимость.

***

Пока Лео и Эдди говорили о мостах в иные миры, в душном, прокуренном до цвета старого золота кабинете Тони «Бульдога» Риццо в «La Notte» решались куда более приземлённые вопросы. В комнате, пахнущей дешёвым виски, потом и сигарами, собрались трое: сам Бульдог, развалившийся в кресле, как тюфяк, Джино «Бритва» Карлетти, сидевший с ногами на столе, и невысокий, щуплый, почти невесомый человек в безупречно сидящем костюме и с тонкими стеклами очков на переносице – Мейер Лански. Он говорил тихо, почти шёпотом, но каждое его слово присутствующие ловили, как драгоценность, взвешивая на невидимых золотых весах.

– Шестимесячная поставка, – произнёс Лански, поправляя очки костяшками пальцев. – Канадское виски, высшей очистки. Идёт через озеро Онтарио, потом по реке. Чистый, как слеза младенца, продукт. Лаки хочет, чтобы к Рождеству у каждого докера и фабричного в Бруклине было выпивки больше, чем материнского молока в детстве.

– Объём? – хрипло, как пила по дереву, спросил Бульдог, потирая свои жирные, унизанные перстнями пальцы.

– Пять тысяч ящиков. Первая партия – через неделю. Ночью. Причал №12. Нужна чистая, быстрая разгрузка, тихо, без лишних глаз и ушей. Как мышь под половицей.

Джино, не переставая чистить ногти своим изящным ножичком, хмыкнул, не глядя на Лански.

– Глаза и уши, Мейер, всегда найдутся. Вопрос лишь в том, сколько стоит их на время закрыть. Или навсегда.

– Это твоя забота, Джино, – холодно, без интонации, парировал Лански. – Моя забота – чтобы цифры в отчётности сошлись с цифрами в сейфе. Твоя – чтобы товар дошёл из точки А в точку Б, не оставив за собой мокрого следа. У нас намечаются проблемы с людьми Марадзано. Они как голодные шакалы, чуют каждую слабинку. Если пронюхают про причал №12…

– Они не пронюхают, – уверенно, с лёгкой усмешкой, сказал Джино. – А если пронюхают – значит я этого захотел. У меня везде люди. В портовой полиции, среди грузчиков, даже среди портовых крыс. Они обеспечат «зелёный коридор». Но за такое гостеприимство им нужно будет отстегнуть по пятнадцать процентов сверху. На чай.

Лански поморщился, как от внезапной зубной боли, его худое лицо исказила гримаса.

– Десять. Лаки не любит, когда партнёры проявляют неуместную жадность. Это дурной тон.

– Пятнадцать, – невозмутимо, как будто диктуя погоду, повторил Джино. – Или ищите другого человека, который знает каждый ржавый болт и каждый тёмный угол в том порту. Риск, Мейер, должен быть адекватно оправдан. И оценён.

Лански смерил его долгим, испытующим взглядом, за стеклами очков его глаза были непроницаемы. Потом он медленно, почти невесомо, кивнул.

– Хорошо. Пятнадцать. Но если хоть одна бочка не дойдёт, если будет хоть один лишний выстрел…

– Все бочки дойдут, а выстрелы, если и прозвучат, будут очень даже нужными, – Джино щёлкнул ножом, убирая его во внутренний карман. – Я лично прослежу за всем. Кто будет на разгрузке?

– Свои, – тут же, перехватывая инициативу, отозвался Бульдог. – Только проверенные. И Лео. Доменико настаивает. Хочет, чтобы сын наконец-то увидел, откуда настоящие деньги текут в наш общий карман, а не только как их тратят.

Джино усмехнулся, коротко и язвительно.

– После того цирка, что он устроил вчера в пекарне у старого Джованни, я не уверен, что наш юный принц готов к большому, взрослому делу. У него кишка для этого не той крепости.

– Он научится, – проворчал Бульдог, наливая себе в стакан виски. – Или Доменико его научит. Быстро и наглядно. Всё, вопрос решён. Встречаемся в среду, в десять вечера. Я скажу Лео.

Лански кивнул, поднялся с места, как бы не касаясь пола, и, не прощаясь, бесшумно вышел из кабинета. Его крошечная, аккуратная фигура растворилась в полумраке коридора, как тень.

Джино проводил его взглядом, потом перевёл его на Бульдога.

– Интересно, он сам знает, что мы его боимся больше, чем самого Лаки? Лаки – это гром и молния. А этот… это тихий мороз, который сковывает всё изнутри.

– Умные люди, Джино, всегда боятся тихих людей, – философски, с натугой, изрёк Бульдог, залпом выпивая свой виски. – Громкие палят из всех стволов, кричат, рушат стены. А тихие – они сидят в кабинетах и приказывают, кому и когда палить. И живут, чёрт побери, всегда дольше. Запомни это.

***

Эдди всё ещё сидела на скамейке, пытаясь разобраться в хаосе своих чувств, когда к ней, шаркая по промёрзлой земле, подошёл мальчишка-газетчик, закутанный в рваный шарф.

– Мисс? Вам записка. Мужчина в чёрном пальто велел передать.

Она удивлённо взяла смятый, грязный клочок бумаги. На нём, выведенным химическим карандашом, было написано всего три слова: «Причал №12. Среда. 22:00».

И её сердце, только что начавшее оттаивать, снова упало и превратилось в комок колотого льда. Хантер. Он не терял времени. Он уже всё знал. Его невидимые щупальца дотянулись и сюда, до этого клочка относительной свободы. И теперь её работа, её долг, её священная месть – всё это безжалостно требовало от неё одного: предать того, кто только что делился с ней своими самыми сокровенными, по-детски наивными мечтами о мостах и иных мирах.

Она сжала записку в кулаке так, что бумага впилась в кожу, и снова посмотрела на воду, где уже окончательно растворялся в дымке силуэт очередного корабля, уходящего в другое время, в другую жизнь. В ту жизнь, честную и простую, которой у неё не было, и, она чувствовала это, уже никогда не будет.

Глава 5: Совет семи

Воздух в кабинете Тони «Бульдога» Риццо был густым и сладковатым, словно миндальный ликёр, с примесью чего-то тяжёлого и гнетущего – старой пыли, дорогой кожи и невысказанных угроз. Дорогая гаванская сигара, зажатая в его толстых, унизанных перстнями пальцах, тлела, выпуская сизые, призрачные кольца дыма, которые медленно уплывали к кессонному потолку, отделанному тёмным, почти чёрным красным деревом. Пахло кожей дорогих кресел, выдержанным коньяком, деньгами – настоящими, пахнущими типографской краской и властью – и едва уловимым, но знакомым каждому присутствующему страхом, самым дорогим и изысканным ароматом в мире подпольной власти.

За массивным дубовым столом, напоминавшим своим видом и весом саркофаг, сидели семеро. Не короли, не сенаторы, но те, кто в этом городе из тени вершил судьбы и королей, и сенаторов. «Совет семи». Мозг и кулак нового преступного порядка.

Доменико Моретти занял место во главе стола. Не потому, что был главным – здесь не было единственного главного, – а потому, что это была его территория, его крепость. Он сидел недвижимо, словно высеченная из гранита скала, его тёмный, идеально сидящий костюм не морщился ни на плечах, ни на спине. Лицо оставалось каменной маской, непроницаемой и холодной, но глаза, чёрные и блестящие, как отполированный обсидиан, жили собственной, интенсивной жизнью, бесстрастно сканируя присутствующих, взвешивая, оценивая, вычисляя процент лояльности и риска.

Напротив, с томной, почти кошачьей небрежностью, развалился в глубоком кресле Мейер Лански. Невысокий, щуплый, в очках с тонкой золотой оправой, он больше походил на бухгалтера, приглашённого для аудита. Однако его тихий, почти приглушённый голос, когда он начинал говорить, резал тяжёлую тишину острее и безжалостнее любого крика. Рядом с ним, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу с видом полного безразличия, сидел Фрэнк Костелло, «Премьер-министр». Он изучал тлеющий кончик своей сигары, казалось, полностью погружённый в созерцание этого малого огня, но Лео, сидевший поодаль, в тени, заметил, как его глаза, быстрые и проницательные, мгновенно фиксируют каждое движение, каждую микроскопическую гримасу на лицах собравшихся, словно фотографируя их.

Были ещё трое: сам Бульдог, пунцовый и потный от важности момента и выпитого коньяка; Вито Дженовезе, мрачный и молчаливый, как крышка гроба, его тяжёлый взгляд давил на всех; и Джино «Бритва» Карлетти, который сидел чуть позади и сбоку от Доменико, не как равный, а как тень, как орудие, – его глаза, узкие и холодные, будто двойной прицел, медленно, методично ползли по присутствующим, выискивая малейшую слабину, намёк на страх или неискренность.

Лео чувствовал себя чужим на этом пиру. Он был здесь как ученик, как наследник, допущенный в святая святых, в алтарь, где приносились жертвы и заключались сделки с дьяволом. Его пиджак, сшитый на заказ, вдруг стал невыносимо тесным, галстук – настоящей удавкой, перетягивающей горло. Он пытался дышать ровно и глубоко, как отец, подражал его бесстрастной позе, но внутри всё сжималось в тугой, болезненный комок.

Дверь скрипнула, нарушив тяжёлое молчание, и в комнату, словно призрак, вошла Эдди с большим серебряным подносом, уставленным хрустальными стопками и массивным хрустальным же графином с янтарным коньяком. Она не поднимала глаз, опустив ресницы, двигалась бесшумно, скользя по ковру, словно тень, порождённая самим мраком комнаты. Лео почувствовал, как у него заколотилось сердце, нарушив выверенный ритм. Он видел, как взгляд отца, тяжёлый и всевидящий, скользнул по ней, задержался на её склонённой головке на мгновение дольше необходимого и так же бесстрастно, без интереса, отвелся.

– Спасибо, дорогая, – буркнул Бульдог, кивая ей налить. – И закрой дверь покрепче. Нам не нужны… посторонние уши.

Эдди молча кивнула, и её пальцы, тонкие и бледные, сжали ручку графина. На выходе она бросила на Лео быстрый, испуганный, почти умоляющий взгляд. Дверь закрылась с тихим, но окончательным щелчком, словно захлопнулась крышка сундука с секретами.

– Ну что ж, – начал Лански, поправляя очки костяшками пальцев. – Начнём, пока наш общий друг Аль не сел в свой личный поезд до Алькатраса. Эпоха клоунов и уличных стрелков закончилась. Начинается эпоха бухгалтеров и стратегов. Время дикарей прошло.

Он не улыбнулся. Никто в комнате не улыбнулся. Шутки здесь были иного свойства.

– Лаки передаёт привет, – продолжил он, его голос был ровным, как гладь озера перед бурей. – И свои, окончательные, условия. Войны – в прошлом. «Комиссия» создана не для праздной болтовни. Новые правила – для всех. Мы решаем споры за этим столом, а не на улицах, поливая друг друга свинцом из «томми-ганов». Это дурной тон. И, что важно, это плохо для бизнеса. Привлекает ненужное, назойливое внимание тех, кого мы так щедро кормим.

Доменико медленно, с наслаждением, повертел свою стопку в руках, заставляя жидкость плескаться и играть на свету золотистыми бликами.

– Правила, – произнёс он наконец, и его низкий, глухой, будто подземный голос прозвучал в тишине, как скрежет камня о камень. – Хорошо. А кто будет следить за соблюдением этих правил? Мы? Те, кто всю свою сознательную жизнь жил по одному-единственному правилу – сила есть право? – Он медленно перевёл свой тяжёлый взгляд на Лански. – Когда волк съедает овцу, это не потому, что он зол. Это потому, что он – волк. Такова его природа. Меняешь правила – меняй природу.

Костелло наконец поднял глаза от своей сигары. Он улыбнулся, тонко, почти по-дружески, но глаза его остались холодными, как ледники.

– Природу, Доменико, можно… перенаправить. Или… заменить. Волк, который не хочет учиться новым правилам, очень быстро становится чучелом в музее естественной истории. А бизнес… настоящий бизнес, – он сделал паузу, – он продолжается. Без него.

В воздухе, уже густом, запахло откровенной, не замаскированной угрозой. Тихой, вежливой, упакованной в дипломатию, но оттого не менее смертельной.

– Речь идёт не о природе, – парировал Лански, не меняя тона. – Речь идёт о деньгах. Войны стоят очень дорого. Взятки политикам – дёшево. Судьи – дёшево. Полицейские – вообще копейки. Мы покупаем не улицы, Доменико. Мы покупаем тех, кто этими улицами управляет. Это и есть новые правила. Экономика. Эффективность.

– Мои люди, – упрямо, как бык, сказал Доменико, – привыкли к старым, проверенным правилам. Они понимают язык силы. Уважают язык силы. Они не понимают ваших… бухгалтерских отчётов и балансов. Для них цифры на бумаге – это не аргумент.

– Значит, твои люди – идиоты, – мягко, почти с сожалением, произнёс Костелло. – А идиоты, к большому сожалению, имеют обыкновение умирать молодыми. Или садиться в тюрьму. На долгие-долгие годы. Как наш общий друг Аль.

Лео видел, как под столом сжались в тугой, белый от напряжения кулак пальцы его отца. Он сам почувствовал жгучую, недетскую обиду за него, за их семью, за их честь. Эти люди, эти «бухгалтеры» и «премьер-министры», пришли в его дом, на его территорию, и читали ему мораль, как мальчишке.

– У меня есть дело поважнее ваших философий, – Доменико отпил глоток коньяка, давая понять, что тема исчерпана и он её закрывает. – Крупная поставка через Онтарио. Пять тысяч ящиков канадского виски. Нужна чистая, быстрая разгрузка. Причал №12. В следующую среду. Ночью.

Лански кивнул, подтверждая всё сказанное.

– Деньги уже переведены на условлённые счета. Охрана? Логистика?

– Мои люди, – отрезал Доменико. – Моя логистика. И мой сын, – он кивнул в сторону Лео, не глядя на него. – Ему пора узнать, как течёт настоящая, большая кровь. Пора учиться настоящему делу. Не на кухнях у старых должников.

Все взгляды, как по команде, устремились на Лео. Он почувствовал, как горячая кровь приливает к его щекам, как ладони становятся влажными. Он пытался сохранить лицо, выдать на него ту же каменную маску невозмутимости, что была у отца, но чувствовал, что это плохо получается.

– Молодёжь – это хорошо, – заметил Костелло, изучающе, как товар, глядя на Лео. – У молодёжи… свежие, не замыленные идеи. Новый взгляд на старые проблемы. Правильно, Леонардо?

Лео собрался с мыслями, заставив свой голос звучать ровно и твёрдо, без дрожи.

– Правильно, синьор Костелло. Главное – чтобы эти идеи были… прибыльными. А не просто свежими.

Костелло усмехнулся, коротко и одобрительно, довольно кивнув. Лански не проявил никаких эмоций, лишь слегка склонил голову.

– Есть одна небольшая проблема, – вмешался Джино, наклонившись вперёд, и его тень легла на стол. Его голос был тихим, сиплым, но все присутствующие сразу же замолкли, как по команде. – Сальваторе Марадзано. Его голодные шакалы в последнее время слишком активно рыщут вокруг порта. Вынюхивают. Если почуют лакомый кусок…