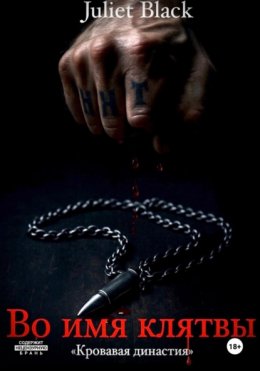

Читать онлайн Во имя клятвы

- Автор: Juliet Black

- Жанр: Любовь и отношения, Остросюжетные любовные романы, Современные любовные романы

Пролог

Сицилия. Дом Нери.

Катерина помнила этот дом с самого первого дня, когда она переступила его порог.

Холодные каменные стены, портреты людей с мёртвыми глазами и запах власти, от которого кружилась голова сильнее, чем от вина. Здесь не было места для тепла. Здесь воздухом дышали правила.

Она слышала клятвы, которые мужчины произносили в подвале.

Глухой шёпот ножа по коже.

Капли крови на серебряной пуле.

Голоса, произносящие одни и те же слова:

«Моя жизнь – семья.

Моя смерть – предательство.

Клятва на устах – кровь на руках.»

Эти слова всегда отдавались в её голове, как приговор.

Катерина знала: тот, кто их сказал, уже не принадлежит себе. Семья Нери забирала всё – свободу, выбор, душу. Даже жизнь была лишь частью сделки.

Она помнила его взгляд.

Чёрные глаза, в которых не было ни капли сомнения. Голос, холодный, как металл.

Коррадо Нери.

Он никогда не поднимал на неё руку – не нужно было. Достаточно было одного взгляда, и сердце сжималось так, будто он держал его в кулаке.

«Жестокость у него в крови», – думала Катерина.

И знала: однажды именно он станет решать её судьбу.

Дом Нери был для неё тюрьмой. Но в тот вечер, когда она снова услышала слова клятвы, она поняла главное:

в этом доме не было ни пощады, ни выхода.

Только стены. Только цепи. Только он.

Глава 1

Сицилия. Земля, где кровь пропитывает камни глубже дождя. Здесь имя семьи Нери знали все – и с уважением, и со страхом. Коза Ностра держала остров в своих руках, но именно дом Нери стоял особняком: старый, каменный, с высокими воротами и чёрным львом на гербе.

Особняк возвышался над склоном, глядя на море, как властитель, наблюдающий за своими владениями. Внутри царила тишина, от которой мороз шёл по коже. Широкий мраморный холл украшали портреты предков – суровые лица, словно всё ещё контролирующие этот дом. Стены, впитавшие в себя века крови и секретов, хранили молчание, напоминая, что здесь нет места слабым.

Сегодня в этих стенах проходило посвящение.

Подвал был полон мужчин – солдат и приближённых. Длинный дубовый стол, свечи, огонь которых отражался на металле оружия. На столе – серебряная цепочка с кулоном в виде пули. Символ семьи Нери. У каждого мужчины в зале уже была такая цепь. У всех, кроме Армандо, младшего сына: он был слишком юн.

В центре стоял Вито Нери, глава семьи. Его седые волосы блестели в полумраке, глаза – как сталь. У его правой руки находился Бруно Коста, старый капо, хитрый лис, десятилетиями служивший дому. Его уважали, но за спиной он слишком часто бросал взгляды на сыновей Вито с тенью сомнения.

Рядом стояли трое братьев.

Коррадо Нери (25) – высокий, в чёрной рубашке, расстёгнутой на груди. Кожа на руках и груди испещрена татуировками – память о крови и войне. На шее сверкала та самая цепочка с серебряной пулей. Его холодные глаза смотрели так, будто он просчитывал каждого присутствующего. Даже молчание Коррадо ощущалось, как приговор.

Ренцо Нери (23) – его противоположность: насмешливый, с улыбкой на губах. В его движениях было безрассудство, в глазах – дерзость, но за всем этим скрывалась та же жестокая кровь.

Армандо Нери (15) – ещё подросток. Бледный, сжатый, он едва выдерживал атмосферу. Его плечи словно хотели спрятаться от вида крови.

Перед столом на колено опустился Марко Беллини – молодой, сильный, готовый отдать жизнь за имя Нери.

Вито поднял бокал вина, его голос прорезал тишину:

– Сегодня ты входишь в семью. Кровь будет твоим ключом. Верность – твоим щитом.

Бруно вынул нож и вложил его в руку Марко.

– Кровь на пуле – значит, ты связал жизнь с Нери.

Марко без колебаний провёл лезвием по ладони. Красные капли упали на серебро. Он сжал цепочку, поднимая глаза прямо на Вито.

– Моя жизнь – семья.

– Моя смерть – предательство.

– Клятва на устах – кровь на руках.

Тишина упала, как выстрел.

Коррадо смотрел пристально, будто хотел прожечь взглядом грудь Марко. В его глазах не было гордости или радости – только холодная оценка.

Ренцо тихо рассмеялся и наклонился к брату:

– Пуля пьёт кровь лучше вина.

– Заткнись, – резко бросил Коррадо, даже не обернувшись.

Армандо отвёл взгляд, сжав кулаки. Ему было тошно. Кровь, клятвы, металл – всё это казалось чужим. Но голос отца был непреклонным.

Вито сделал шаг вперёд, сам поднял цепочку и надел её на шею Марко.

– Теперь ты в семье, – сказал он. – И помни: предателей у нас хоронят глубже, чем врагов.

В зале раздался одобрительный гул. Люди хлопали Марко по плечам, признавая его братом.

Бруно Коста задержал взгляд на Коррадо. Его губы скривились в ухмылке, но в словах слышался яд:

– Ты смотришь слишком далеко вперёд, мальчик. Власть тяжела для тех, кто торопится.

Коррадо ответил ему ледяным взглядом:

– А вы слишком цепляетесь за прошлое, старик.

Напряжение висело в воздухе. Но пока у власти был Вито. И каждый в зале знал: придёт день, когда его место займёт сын.

В зал вернулась тишина – та самая, из которой и ткут власть. Вито поставил бокал, отпустил Марко жестом, и тот отошёл к стене, касаясь пальцами пули на груди, будто проверял, не сон ли.

– Разошлись, – бросил Бруно. – Только близкие остаются.

Люди тонкой волной потекли к выходу. У стола остались: Вито, Бруно, трое братьев, Роза у дверей – и Марко, залипший в угол, потому что не понял, к кому он теперь «относится».

– Ты куда? – тихо спросил Ренцо, перехватив его взгляд. – Либо к стене, либо ко мне. Третьего не дано.

Марко коротко кивнул и встал за его спиной, как тень.

Вито обвёл всех глазами и, не повышая голоса, сказал:

– У меня ещё одно объявление.

Ренцо тут же ухмыльнулся:

– Опять присяга? У нас мало мрамора на всех.

– Закрой рот, – ровно сказал Коррадо.

– Я женюсь, – произнёс Вито.

Слова упали на стол глухо, как свинец. Ренцо перестал улыбаться. Бруно чуть откинул голову – без удивления, но с вниманием. Армандо, который до этого просто дышал тяжело, уставился в пол.

– На ком? – спросил Коррадо, не меняя выражения лица.

– На вдове нашего солдата, – Вито сделал паузу, как будто наслаждался тем, что держит нити. – На Альме Валенти.

– Вдова, – повторил Ренцо и тихо присвистнул. – Красиво. Дом любит траур.

– Дом любит порядок, – отрезал Вито. – Женщина в доме – это порядок.

– Женщина в доме – это свидетель, – холодно заметил Коррадо. – Тебе это не мешает?

Бруно улыбнулся уголком рта:

– Сын начинает говорить как хозяин.

– Сын говорит, как человек, который будет убирать последствия, – парировал Коррадо.

– Ты ничего не убираешь без моей команды, – Вито повернул к нему голову. – Пока я здесь, приказы даю я.

Пауза. В этой паузе был весь их дом: мрамор, правила, кровь на металле.

– Когда? – спросил Коррадо.

– Скоро, – ответил Вито. – Неделя. Две. Мне не нужны разговоры. Мне нужна свадьба.

– А она? – вдруг спросил Армандо. Голос сорвался. – Она хочет?

Вито посмотрел на младшего так, будто впервые заметил, что тот умеет говорить.

– Её желание не предмет обсуждения.

– Удобно, – тихо сказал Ренцо. – Сделка без подписи второй стороны.

Вито перевёл взгляд на Бруно:

– Коста, подготовишь дом. Розе передашь папки. Люди – на внешнюю периметральную. И убери из зала портрет Каттолика. Он напоминать лишнее не должен.

– Сделаю, – кивнул Бруно. – И ещё. Девочка?

– Какая девочка? – нахмурился Армандо.

– Дочь, – пояснил Вито. – Её зовут Катерина. Она приедет с матерью. Жить будут здесь.

Ренцо усмехнулся снова, шире:

– Значит, ещё один свидетель. Прекрасно. Мы же любим, когда за нами смотрят.

– Мы любим, когда нас слушаются, – сказал Вито. – И когда в доме тихо.

– В доме тихо, когда в нём живые молчат, – усмехнулся Ренцо и подмигнул брату. – Правда, Коррадо?

– Правда, – подтвердил Коррадо. – А ещё тихо, когда мёртвые вовремя уходят.

Бруно чуть качнул головой:

– У тебя язык – как нож.

– Зато режет чисто, – ответил Коррадо.

Роза кашлянула у двери, будто просила прощения за вмешательство:

– Синьор Вито, кухня готова. И… итальянские розы привезли. В сад?

– В дом, – сказал Вито. – Пахнут громко, но недолго. Как люди.

Он развернулся к выходу. Бруно шагнул следом, но на полшага притормозил возле Коррадо:

– Совет: держи рот закрытым, пока говоришь глазами. Ты ещё не привык к тяжести слов.

– Я привык к тяжести дел, – ответил Коррадо. – Слова – это ваша специальность.

– А моя – память, – усмехнулся Бруно. – Я помню, как этот дом стоял, когда тебя ещё носили на руках.

– Хорошо, что носили, – заметил Ренцо. – Теперь он сам всех носит. В землю.

Бруно ушёл вслед за Вито. Роза исчезла в коридоре. Остались трое и Марко, который стоял как на посту и старался не дышать громче свечи.

– Тебе не обязательно слушать семейные разговоры, – бросил Коррадо, не глядя на Марко.

– Я останусь, если можно, – ответил тот осторожно. – Учиться.

– Учиться лучше на чужих ошибках, – хмыкнул Ренцо. – Но у нас с этим дефицит.

– Мне не нравится, – выдохнул Армандо, глядя то на цепочку, то на кровь, ещё не высохшую на полу. – Все эти клятвы, ножи, кровь… Зачем нам это?

– Потому что отец хочет, – резко сказал Ренцо. – А когда он хочет – дом слушается.

– Это не порядок, – упрямо бросил Армандо. – Это… грязь. Я не хочу всего этого.

Коррадо медленно повернул к нему голову. Его взгляд был тяжелее цепочки на груди Марко.

– Не хочешь? Ты уже родился здесь, Армандо. В этой семье. В этом доме. В этом мире. Отсюда только один выход.

– Какой? – голос дрогнул.

– Кладбище, – отрезал Коррадо. – И чем раньше ты это примешь, тем дольше проживёшь.

Ренцо рассмеялся глухо, хлопнул брата по плечу:

– Слушай его, ангелочек. Здесь не церковь, где можно отворачиваться от крови. Здесь кровь – наша валюта.

– Я не хочу платить такой ценой! – вырвалось у Армандо.

– Хочешь или нет, – холодно сказал Коррадо, – уже не важно. Мы – Нери. У нас нет «не хочу». У нас есть «надо».

Тишина потянулась, тяжёлая, как камень. Армандо отвернулся, стиснул зубы.

– А ты, – Коррадо перевёл взгляд на Марко, – молчи и смотри. Первое правило: молчание. Второе: двигайся быстрее всех, но говори медленнее. Третье: если не понимаешь – смотри на меня.

Марко сглотнул, кивнул:

– Я понял, синьор.

– Хорошо, – бросил Коррадо. – А ты ещё поймёшь. Или земля тебя поймёт быстрее.

Они разошлись: Ренцо – громко смеясь и переговариваясь с Марко, Армандо – с мрачным лицом, словно его приговорили. Коррадо не стал ничего объяснять. Просто вышел во двор.

Сицилийский воздух был густым, солёным. С моря тянуло вечерней прохладой. Он достал сигарету, щёлкнул зажигалкой. Огонёк вспыхнул, подсветил его скулы. Чёрная рубашка была расстёгнута на груди, блеснула татуировка, по шее сверкнула тяжёлая цепь с серебряной пулей – символ Нери.

Дым обжёг горло. Он вдохнул глубоко, так, будто хотел заглушить память. Но память всё равно вернулась.

Ему было десять. Ренцо – восемь. Армандо только родился.

Крики в доме. Выстрелы. Запах крови и железа.

– Беги! – голос Валентины, его матери. Она схватила его за плечи, почти втолкнула в шкаф. – Береги брата! Ты старший!

Он видел сквозь щель, как дверь распахнулась, как силуэты ворвались внутрь. Как мать закрыла собой колыбель.

Вспышка. Грохот. Красное пятно на голубом платье.

Мир рухнул в одну секунду. А он стоял. Маленький, дрожащий, прячась.

И тогда он возненавидел себя за то, что не вышел. Не кинулся. Не умер рядом.

Эта ненависть стала его кровью.

Сигарета догорела почти до фильтра, пока он смотрел в пустоту.

– Девочка… – тихо пробормотал он. Катерина. Пятнадцать лет. Дочь вдовы.

Он видел её заранее – чужие глаза в этом доме, чужой взгляд на их жизнь. Она будет смотреть. Судить. Может быть, даже жалеть.

Он сжал зубы, бросил окурок в гравий.

– Нет, – сказал он вслух. – Здесь не место жалости.

Сквозь двор прокатился тихий шёпот фонтанов. Коррадо поднял голову, его лицо застыло, как камень.

– Если она появится в этом доме, – произнёс он медленно, каждое слово тянулось, как приговор, – её придётся сразу поставить на место. Жёстко. Чтобы с первого дня знала: тут нет ни «если», ни «почему». Есть только одно слово. Надо.

Глава 2

Дом у нас маленький – на две комнаты и кухню, с крыльцом и старой вишнёй у забора. Крыша шуршит, когда по ней бегают кошки, а за стеной слышно, как соседка каждое утро ругается на петуха. Здесь всё звучит по-настоящему: вода в раковине, щёлканье газовой ручки, скрип половиц. Мама говорит, что такой дом идеально слышит людей и потому хранит их лучше, чем замки. Я ей верю.

Сад – мамина гордость. Он не ровный, как на открытках, – живой. Лаванда расползается за бортики, розмарин лезет под тропинку, розы обижаются на ветер и тут же снова тянутся к солнцу. По утрам пахнет мокрой землёй, а после обеда – теплом и пряностями. Здесь легко дышать и легко думать. Я сижу на низкой скамейке у вишни, держу на коленях блокнот и рисую – то листья, то окно с кружевной занавеской, то мамину руку, которая всегда движется красиво, даже когда она просто поливает грядки.

Мне пятнадцать, я люблю слова и линии. Иногда кажется, что если правильно их сложить, можно заказать у жизни будущие дни – как платье у портнихи. Я пишу короткие заметки, собираю фразы, пробую их на язык: «море – как стекло», «лёгкий смех ложится на плечи», «тихая улица дремлет в тени апельсинов». Потом перечитываю и понимаю, что это всё – про нас, про этот дом, который защищает, как ладони.

– Катя, – мама зовёт меня мягко. Никогда не «Катерина», когда мы одни. – Помоги мне, милая, подвязать розы. Они снова спорят с ветром.

Я кладу карандаш, поднимаюсь. На маме простое голубое платье в мелкий белый горошек, волосы собраны в узел, из-под которого выбились пряди. На шее – тонкий крестик. Мама пахнет мёдом, лимоном и чуть-чуть – мылом. Когда я обнимаю её, мне каждый раз кажется, что я обнимаю лето.

Мы работаем молча: она держит ветку, я подаю шпагат, она подмигивает мне, когда шип цепляет палец. Небо над нами чистое, как новая тарелка, и в этой чистоте так легко забыть про всё, что бывает по ту сторону улицы.

– Знаешь, – говорю, – если бы у нас был второй куст жасмина, вечером весь двор пах бы сказками.

– Сказки пахнут не жасмином, – улыбается мама. – Сказки пахнут тем, чего не бывает. А нам сейчас нужно то, что бывает.

– Что бывает? – я прищуриваюсь. – Спелые помидоры, счёт за газ и соседская свадьба?

– И всё это тоже, – мама чуть опускает глаза. – И ещё… то, что приходит, даже если его не ждёшь.

Я не понимаю, но и не спрашиваю. С мамой так часто: сначала она говорит загадкой, потом жизнь объясняет. Жизнь в последнее время объясняет слишком много.

Папа умер, когда мне было девять. Его звали Стефано Валенти. Он не был главным и не сидел во дворцах; он носил поношенные куртки и смеялся так, что я видела, как у него морщатся уголки глаз. Он работал «на людей». Так сказала мама. Тогда я ещё не знала, кто эти «люди», только чувствовала, как она напрягается, когда мимо дома проезжают машины с тонированными окнами.

В тот день дождь пах железом. Мама поставила на стол суп и сказала: «Ешь, пока тёплый». Папа не пришёл к ужину. Телефон зазвонил слишком поздно. Мама слушала молча, потом опустилась на табурет и долго сидела, глядя на плитку, будто там было что-то написано. Я подошла и положила ей голову на колени. Она погладила меня по волосам и сказала: «Мы – вдвоём. Мы справимся».

Потом пришли люди. Я теперь понимаю, что это были «они», но тогда просто видела пальто, серьёзные лица и чёрные зонты. Они говорили шёпотом. Мамина рука не дрожала. Когда они ушли, она отодвинула суп и спросила, хочу ли я чаю. Я кивнула. Мы пили чай, и он был солоноватый из-за моих слёз.

С тех пор у нас было тихо. Слишком тихо для Сицилии, говорили соседки, и бросали на нас взгляды, в которых было больше любопытства, чем сочувствия. Мама редко выходила в люди, в основном – в сад. Я – в школу и обратно. Я научилась не смотреть в глаза тем, кто смотрит слишком пристально. И мы словно стали невидимыми. И это было нашим счастьем.

Вечером, когда солнце мягко скатывается к морю, мы ужинаем на крыльце. Сегодня – паста с томатами и базиликом. Мама сидит напротив, у неё блестят глаза – так всегда, когда она tired, но делает вид, что всё хорошо.

– Ты сегодня была у синьоры Де Люка? – спрашивает она.

– Была, – отвечаю. – Она снова пытается научить меня вышивать.

– Получается?

– Получается, что она больше разговаривает, чем вышивает, – смеюсь. – А я – больше слушаю, чем учусь.

Мама улыбается, но улыбка какая-то тонкая, как нитка. Она кладёт вилку, вытирает руки салфеткой и вдруг смотрит на меня так, будто просит прощения за то, чего ещё не сказала.

– Катерина, – произносит она. – Нам нужно поговорить.

Я чувствую, как внутри всё сжимается. Я очень не люблю, когда взрослые так начинают, потому что дальше никогда не бывает ничего простого.

– С чем? – спрашиваю легко, будто это не важно.

– Через неделю… – она делает вдох. – Через неделю мы переедем из этого дома.

У меня из рук выскальзывает вилка. Она звенит, падая на тарелку. Я поднимаю глаза на маму.

– Куда?

– В другой дом, – она выбирает слова осторожно, как шаги по мокрой плитке. – Большой. Там безопаснее.

– Безопаснее, чем здесь? – мне хочется рассмеяться, но выходит только воздух. – Где? В городе? В горах? У моря?

Мама молчит. Потом проговаривает быстро, как будто запоминает чужой текст:

– В дом семьи Нери.

Мне кажется, что мир на секунду перестаёт двигаться. Потом всё возвращается, но будто с помехами. Я слышу дальний лай. Ложка на кухне падает со стола. Где-то щёлкает лампочка. Я смотрю на маму и надеюсь, что это шутка – плохая, глупая, но шутка. Она не шутит.

– Что? – я произношу это тихо, потому что громче нельзя, голос сломается. – Куда?

– В дом Нери, – повторяет мама. Глаза у неё влажные, но она держится. – Катя, послушай…

– Нет, – я качаю головой. – Нет. Только не они. Только не эта семья.

– Катерина…

– Ты знаешь, кто они. Ты знаешь, что это значит. – Я слышу, как срываюсь. Пальцы становятся холодными. – Мы столько лет жили нормально. Тихо. Без всего этого. Без… – я машу рукой в сторону темнеющего города, где всегда есть то, что не называют вслух. – Ты не можешь. Мама, ты не можешь.

Она садится рядом и берёт меня за руки. Её ладони тёплые, они пахнут мылом и базиликом.

– Я выхожу замуж, – говорит она.

Я вскакиваю.

– За кого?

Она закрывает глаза на миг. Открывает. Смотрит прямо.

– За Вито Нери.

Кажется, что воздух становится крепче меня. Я не могу его вдохнуть. В груди что-то ломается – не громко, но так, что я это слышу.

– Зачем? – спрашиваю глухо. – Зачем ты это делаешь?

– Это не моё решение, – говорит мама. Голос тихий, ровный. – Это… так надо.

– Кому надо? Им? Ему? – во мне всё поднимается волной. – А нам? Нам когда-нибудь что-то «надо»? Нас хотя бы раз спросили?

Мама не отпускает моих рук.

– Я знаю, – шепчет. – Я знаю, милая. Если бы можно было иначе… Я бы иначе. Но иногда мир складывают другие. И он сильно ломается, если сопротивляться.

– Мы и так сломаны, – говорю. – Папа умер. Ты… ты же говорила, что мы вдвоём справимся.

– И справились, – мама гладит меня по пальцам. – Мы живы. У нас есть дом и сад. У нас есть ты. Но мир не всегда даёт быть невидимыми. Иногда он находит.

– Почему сейчас? – я хриплю. – Почему именно он?

Мама опускает взгляд.

– Твой отец… – она произносит осторожно, будто трогает боль. – Он был в их круге. На низких ступенях, Катя. Но всё равно – там. И это не стирается. Вито сказал, что… – она сжимает губы. – Что так будет лучше. Для всех.

Я делаю шаг назад.

– Для всех? – у меня дрожат колени. – Для кого – «всех»? Для него? Для его семьи? Для его сыновей, которые ходят по крови, как по ковру? А нас с тобой кто посчитает?

– Я посчитала, – говорит мама. – Я считаю каждый день. Тихо, про себя. Я думала, что смогу отказаться. Но… – она поднимает глаза, и в них не слабость, а усталое мужество. – Это не тот случай, Катя. Это Сицилия. Здесь иногда «нет» означает «потом будет хуже».

Я отворачиваюсь к саду. Всё вокруг такое же, как всегда: лаванда лениво шевелится, вишня роняет листья, над крышей пролетает голубь. Только внутри меня сад пустеет.

– Я не поеду, – говорю. – Делай что хочешь, но я не поеду.

– Поедешь, – мама говорит это почти шёпотом, но это шёпот, который не спорит. – Потому что ты – моя дочь. И я должна знать, что ты рядом. И потому что я не оставлю тебя одну в мире, где умеют находить.

Я обессиленно сажусь. Мама остаётся стоять, потом медленно опускается на ступеньку рядом.

– Я знаю, что ты думаешь, – говорит она. – Думаешь, что я предаю нашу тихую жизнь. Что я продаю нас. Я тоже так думала. Понимаешь? Я каждый вечер сажусь на кухне, смотрю на твой блокнот, где лежат слова, и думаю: «Альма, ты рушишь ей всё». И всё равно… – она делает паузу. – Я выбираю так. Потому что другой выбор украдёт у нас больше.

– Что может быть больше? – я не кричу – не могу. – Что?

– Тебя, – говорит мама.

Мы сидим какое-то время в тишине. Я слышу, как соседи закрывают ставни. Как на улице мальчишки докатывают мяч и смеются. Как вдалеке сигналит машина. Сад дышит, как обычно. А я – нет.

– Когда? – спрашиваю.

– Через неделю, – мама берёт меня под руку. – Мы поедем утром.

– К нему? – спрашиваю, хотя ответ понятен.

– В дом, – она кивает. – Там есть… – она замолкает, подбирая что-то приличное. – Порядок.

– У них порядок пахнет кровью, – говорю.

– У них порядок пахнет властью, – тихо отвечает мама. – Иногда это одно и то же.

Я утыкаюсь ей в плечо. Она гладит меня по волосам. Я слышу, как у неё стучит сердце – быстро, но ровно. Мама всегда держит ритм, даже когда тонет.

– Я не буду принадлежать им, – говорю в ткань её платья.

– Ты принадлежишь себе, – отвечает она. – Просто… иногда нам придётся делать вид, что иначе.

– А ты? – я поднимаю голову. – Ты будешь счастлива?

Мама улыбается криво.

– Я буду рядом с тобой.

– Это не ответ, – шепчу.

– Это всё, что у меня есть, – говорит она.

В ту ночь я долго не сплю. Лежу на узкой кровати, смотрю в окно, где звёзды похожи на булавки, воткнутые в чёрную ткань. Слышно, как шепчет лаванда, как стучит где-то дальний каблук, как кошка шуршит у забора. В голове крутятся имена: Вито Нери, Бруно Коста, Коррадо, Ренцо, Армандо. Я не знаю их лиц, но уже ненавижу их тени.

Я вспоминаю похороны папы. Как мужчины стояли молча, не глядя друг на друга. Как мама держала меня за плечи так крепко, что потом остались следы. Как один из них – высокий, с тяжёлым взглядом – сказал: «Он был верен». Тогда я не поняла, что это значит. Теперь понимаю слишком хорошо. Верность – это цепь. На шее. Внутри.

Я переворачиваюсь на бок, прижимаю к груди блокнот. Хочу писать, но не могу. Слова расползаются, как муравьи, которых потревожили. У меня из глаз текут тихие, злые слёзы. Я не плачу громко – не хочу будить маму. Пусть хотя бы сегодня она спит.

Засыпаю под утро, когда за окном свет становится молочным. И снится мне сад, который не пахнет. Я иду в нём босиком, и земля под ногами стеклянная. Я вижу вишню, она тоже из стекла. И цветы – из стекла. Я смотрю на себя – и тоже стекло.

Просыпаюсь от запаха кофе. Мама уже на кухне. Она всегда просыпается раньше меня – так ей привычнее. Я иду умыться, в зеркале на меня смотрит девчонка с тёмными кругами под глазами. Я высовываю язык ей – себе – и делаю вид, что всё нормально.

– У нас есть варенье, – говорит мама. – Абрикосовое. Любимое.

– Я не хочу.

– Ты должна что-то съесть, – она ставит на стол хлеб, сыр, варенье. – День будет длинный.

– Почему?

– Потому что нам надо кое-что собрать, – она смотрит на мои руки. – Мы возьмём только необходимое. Платья, книги, немного посуды. Сад… – она замолкает.

– Сад останется здесь, – говорю я, чувствуя, как внутри снова пустеет. – Его нельзя забрать.

– Можно посадить новый, – мама пытается улыбнуться. – Растения… они терпеливые.

– А люди? – спрашиваю.

– Люди учатся, – говорит она. – Иногда очень быстро.

После завтрака мы молча складываем вещи. Мама аккуратно снимает с полки фарфоровую чашку – ту самую, из которой она пьёт утром. Долго держит её в руках, потом ставит обратно.

– Это останется, – говорит она. – Пусть дом помнит.

Я расправляю рубашки, смотрю на свой блокнот и тетради. Беру их все. Если слова – это всё, что у меня есть, я возьму их до последней строчки.

– Катя, – мама подходит, кладёт ладонь мне на спину. – Я знаю, что ты меня ненавидишь за это.

– Я… – я сглатываю. – Я ненавижу их. И этот мир. И то, что он может нас забрать.

– Тогда ненавидь правильно, – мама говорит это неожиданно жёстко. – Ненависть – как огонь: может согреть, а может сжечь дом. Не сожги себя.

– Я постараюсь, – шепчу.

Мы идём в сад. Мама приседает у лаванды, касается листьев, как чужих волос. Я трогаю кору вишни. Она тёплая.

– Если бы мы были деревьями, – говорю, – нас нельзя было бы пересадить.

– Мы бы всё равно росли, – мама улыбается. – Деревья упрямые.

– Я тоже, – говорю. – Я не отдам себя им. Никому.

– И не отдавай, – мама поднимается. – Только… – она смотрит на меня так, что я снова слышу в её голосе тот самый шёпот, который не спорит. – Иди рядом со мной. Хорошо?

– Хорошо, – киваю.

Днём приходит синьора Де Люка со свежими слухами и корзиной печенья. Она говорит много, как всегда, и шепчет, что «всё к лучшему», и «такие люди умеют защищать», и «для молодой девушки это даже шанс». Я сжимаю кулаки в карманах и считаю до пятидесяти, чтобы не сказать ничего из того, что думаю. Мама благодарит её за печенье, провожает до ворот, долго смотрит ей вслед и потом прислоняется к столбу.

– Мне стыдно, – говорит она негромко.

– За что? – я искренне удивляюсь. – За печенье?

– За то, что не могу дать тебе то, что ты хочешь, – она опускает глаза. – Простую жизнь. Без больших домов. Без чужих приказов.

– Ты дала мне сад, – говорю. – И себя.

– Иногда этого недостаточно, – она качает головой.

– Иногда – достаточно, – возражаю.

Мы снова молчим. Иногда молчание – это наш общий язык.

Вечером, перед тем как зажечь лампу, мама достаёт из комода коробку. Внутри – несколько фотографий, старое письмо, тонкая серебряная цепочка. Она кладёт их на стол и смотрит, как на карты, по которым уже прошли пальцами.

– Это твой отец, – говорит она, показывая фото, где он смеётся, с меня ростом, в светлой рубашке и широких бровях. – И это – ты и он на пляже. Ты плакала, потому что тебе казалось, что волна заберёт твоё ведёрко.

– Она забрала, – говорю.

– А он вернул, – отвечает мама. – Он всегда возвращал.

– А нас кто вернёт? – спрашиваю.

Она поднимает на меня глаза.

– Мы сами, – говорит. – Обещай мне: где бы ты ни была, ты будешь возвращать себя себе.

– Обещаю, – отвечаю.

Она надевает мне на шею цепочку. Не как у них – не пуля. Маленький круг с гравировкой «A.K.». Альма и Катерина.

– Это – наш знак, – говорит мама. – Не снимай.

– Никогда, – шепчу.

Ночь приходит быстро. Сад глотает свет. Я сижу у окна и смотрю, как фонарь рисует на дорожке золотую кляксу. Мне страшно. Не потому, что они – там, в большом доме. А потому, что мы – здесь, и это «здесь» уходит из-под ног, как вода у берега.

Я открываю блокнот и пишу:

Дом – это место, где тебя помнят. Если дом забывает, ты умираешь.

Потом зачеркиваю. Пишу снова:

Если тебя хотят забрать, запомни себя сильнее.

Я закрываю блокнот, кладу его в сумку и ложусь. Завтра мы купим коробки. Послезавтра я попрощаюсь с синьорой Де Люка и с её глупым петухом. Через неделю я уйду из своего сада.

И всё равно – когда я закрываю глаза – я вижу лаванды и слышу мамин голос: «Ненависть – как огонь». Я тихо, почти беззвучно говорю в темноту:

– Я не стекло.

Снаружи мурлычет кошка. Дом скрипит, как всегда, перед тем, как уснуть. Я считаю вдохи. Раз. Два. Три. И учусь дышать в темноте.

Глава 3

Утро было ясным, но внутри всё стянуто тугим узлом. Машина, которую прислали за нами, пахла новой кожей и чем-то резким – как будто этим запахом вычищали следы чужих историй. Я сидела рядом с мамой, сжимала в руках блокнот и смотрела на дорогу. Наш дом остался позади слишком быстро. Сад – ещё быстрее. Лаванда и вишня – точками на стекле. Если долго моргать, можно притвориться, что они не исчезли.

Город просыпался лениво. Лавки открывали ставни, старики подтягивали стулья к тени, мальчишки гоняли мяч по пыли. Никто не смотрел на нас прямо, а я – прямо на всех. Хотелось найти одного человека, который скажет: «Вернитесь». Но никто не сказал.

Ворота дома Нери открылись бесшумно, как рот, который проглатывает слово. За ними – широкая дорога из светлого камня, две линии кипарисов, чёрный лев на щите у лестницы. Особняк глядел на нас со ступеней высокомерно и холодно. Я даже услышала, как в голове тихо щёлкнул замок.

– Не бойся, – сказала мама, хотя сама дышала осторожно. – Мы вместе.

– Это ты веришь в «вместе», – ответила я, не сводя глаз с двери. – А они верят в «надо».

На верхних ступенях нас ждала женщина – невысокая, тонкая, с ключами на ленте. Серые волосы убраны гладко, лицо в морщинках улыбалось без страха.

– Я – Роза, – сказала она, бережно беря у мамы дорожную сумку. – Добро пожаловать, синьора Альма. И вы, синьорина Катерина. Дом большой, но если правильно ходить, он становится маленьким.

– А если неправильно? – не удержалась я.

– Тогда он съедает шаги, – спокойно ответила Роза. – Постарайтесь не давать ему такой власти.

Она повела нас по лестнице. Мрамор под ногами был прохладным, и в этой прохладе легко было забыть, что где-то есть солнце. Внутри – тот же полумрак, что я представляла: тяжёлые шторы, портреты, длинные коридоры, где эхо живёт лучше людей.

– Синьор ждёт вас в зале, – сказала Роза. – Все ждут.

Слово «все» прозвучало как «власть».

Зал был словно нарочно сделан для того, чтобы люди чувствовали себя меньше. Высокие потолки, большой стол, герб семьи, который нависал, как ещё один взгляд. Возле столешницы стоял Вито Нери – прямо, с руками на подлокотниках кресла, будто на троне. Рядом – Бруно Коста, в неизменной терпеливой тени. Чуть поодаль – трое братьев.

Их нельзя было перепутать.

Ренцо – с ленивой улыбкой, как у тигра, которого только что покормили. Он скользнул взглядом по мне и тут же прищурился – не злой, но любопытный, опасный этим любопытством.

Армандо – бледный, напряжённый, с упрямыми губами. Он словно хотел стать стеной между нами и всем остальным, но пока был только тонкой доской, которую легко сломать.

И – Коррадо. Чёрная рубашка расстёгнута на груди, татуировки как строки на коже. На шее – серебряная пуля на цепочке, блеск короткий, как предупреждение. Его взгляд был холодным, без интереса и без усталости – просто проверка. Когда он перевёл глаза на маму, у меня изнутри всё сжалось. Когда на меня – сжалось ещё сильнее.

– Альма, – сказал Вито, голосом, которому не нужны были приветствия. – Добро пожаловать. Дом – твой.

Мама кивнула, не опуская взгляда.

– Спасибо, Вито.

– Катерина, – продолжил он, рассматривая меня, как предмет, который должен встать на своё место. – Здесь – твой дом тоже.

– У меня был дом, – сказала я, прежде чем успела остановить себя. – Но он пах лавандой, а не холодом.

В зале стало тише, хотя, казалось, тише было уже невозможно. Я видела, как у Бруно едва заметно дёрнулся уголок губ. У Ренцо же – наоборот, чуть шире разбежалась улыбка.

– Я же говорил, – протянул он. – Девочка с языком.

– Язык – это не оружие, – отозвался Вито, и тишина послушно вернулась на место. – Это препятствие. Иногда полезное. Иногда – нет. Роза покажет вам комнаты. Сегодня – отдых. Завтра – порядок.

Он сделал знак. Роза шагнула вперёд. Я выдохнула. Уже повернулась, чтобы уйти, когда слева, негромко, как скрип кожи на перилах, прозвучал голос Коррадо:

– Стой.

Я остановилась и медленно повернула голову. Он не подходил ближе – просто смотрел. Так долго и спокойно, будто измерял.

– В этом доме, – сказал он ровно, – никто не спорит со словами отца.

– А если слова неправильные? – спросила я так же ровно.

– Здесь правильность не обсуждают, – ответил он. – Здесь её исполняют.

– Я не хотела сюда приходить, – сказала я. Голос был хриплый, но не слабый. – Но я здесь.

– И это – единственное правильное решение, которое ты приняла сегодня, – он едва заметно кивнул. – Остальные тебе подскажут.

– Кто? – спросила я. – Вы?

– Дом, – сказал он. – И те, кто в нём старше тебя.

– И сильнее? – уточнила я.

Коррадо повернул голову медленно, как будто выдерживал паузу, чтобы её слова пустили корни в её груди. Его голос был тихим – и оттого ещё опаснее:

– Сильные не уточняют. Сильные берут то, что им нужно, и выбрасывают всё остальное. Кто пригоден – живёт. Кому не суждено – я укажу место в земле. Поняла? Для меня ты – не вопрос, ты – распоряжение.

– Хватит, – Вито даже не поднял голоса. – Роза.

Мы вышли из зала. Я чувствовала те самые взгляды – как обшивки у корабля, когда он идёт по мелкой воде. Роза шла рядом, не касаясь меня, но мне казалось, что она держит меня за руку.

Комната, которую нам отвели, была большой. Окно на сад. Кровать шире той, на которой мы с мамой иногда засыпали вдвоём. На столе – кувшин с водой и белые цветы в узкой вазе.

– Вы устали, – сказала Роза. – Еда будет позже. Если вам что-то нужно – позовите.

– Можно… – мама замялась. – Можно ключ?

Роза чуть улыбнулась.

– От комнаты? Он не закрывается изнутри.

– Понятно, – кивнула мама. – Тогда… спасибо.

Роза ушла. Мы остались вдвоём. Я подошла к окну. Сад был ухоженный, правильный, слишком правильный. Трава подстрижена, розы – как на открытке. Мой сад дома был живой – этот был примерный. Примерных не любят.

– Он смотрел на меня так, будто я… – я не нашла слово. – Будто я вещь.

– Он смотрит так на всех, – тихо сказала мама. – На вещи – иначе.

– Я не стану вещью, – сказала я, и сама удивилась, как ровно это прозвучало. – Ни здесь, ни где-то ещё.

Мама кивнула.

– Пообещай, – попросила она.

– Я обещала тебе вчера, – напомнила я. – Помнишь? «Возвращать себя – себе».

– Помню, – она улыбнулась. – Я просто хотела услышать ещё раз.

Мы вымыли руки, переоделись. Мама устала. Я предложила ей лечь. Она отказалась и села на край кровати.

– Погуляй, – сказала. – Посмотри сад. Пока светло.

Я колебалась. Но потом всё-таки вышла.

Снаружи пахло тёплой водой фонтана и свежей глиной. Птицы спорили за тень кипарисов. Я шла медленно, как будто каждую секунду могла услышать своё имя – шёпотом или приказом. Но никто не звал. И это было почти страшнее.

– Эй, – знакомый голос прозвучал откуда-то сбоку. Я обернулась. Армандо стоял у стены, прислонившись к ней плечом, руки в карманах. – Можно я… – он махнул ладонью. – Просто постою тут.

– Это твой дом, – сказала я. – Ты можешь стоять, где хочешь.

– Иногда мне кажется, что это дом – стоит где хочет, – криво улыбнулся он. – А мы – как мебель.

Я чуть улыбнулась впервые за сегодня.

– Я – не мебель.

– Я тоже стараюсь, – он подошёл ближе, но остановился на расстоянии, в котором ещё можно было дышать. Лицо у него было усталое, глаза – тёплые. – Ты… как?

– Никак, – честно ответила я. – Хочется обратно. Но «обратно» – это сказка.

– Сказки пахнут не жасмином, – сказал он неожиданно. – Так сказала одна хорошая женщина.

– Моя мама, – я кивнула. – Да.

– Она светлая, – сказал он. – Я… рад, что она здесь.

– Я – нет, – ответила я. – Но рада, что она не одна.

Мы помолчали. Сад шуршал листьями, как будто подсматривал.

– Послушай, – сказал Армандо после паузы. – Я знаю, как это… нехорошо. То, что происходит. И как это звучит. И как это пахнет. Я знаю, что ты думаешь: «Этот дом – про кровь». Ты права. Но… – он поднял глаза. – Здесь не все выбирали этот язык.

– Это не оправдание, – сказала я, не грубо.

– Это объяснение, – он пожал плечами. – Я не прошу понимать. Просто… я хотел, чтобы ты знала: если что-то пойдёт не так – ищи меня. Я не умею решать всё, но умею слушать. Иногда это спасает.

– Ты странный Нери, – сказала я.

– Спасибо, – он улыбнулся. – Самый главный комплимент из всех, что я слышал.

– Ты правда не любишь это всё? – спросила я. – Клятвы. Цепочки. Пули.

– Я не люблю, – ответил он. – Но я – здесь. И если я здесь, я буду делать то, что могу. Например, быть рядом с теми, кого сюда тянет против их воли.

– Меня никто не тянул, – я дёрнула плечом. – Меня поставили перед фактом.

– Факты – тяжёлые, – сказал он. – Но иногда их можно двигать.

– Ты умеешь? – я прищурилась.

– Пытаюсь, – ответил он. – Если не получается – хотя бы подставляю плечо.

Он сел на край каменной лавки, посмотрел на меня: «можно?». Я села рядом. Между нами – пустая ладонь пространства.

– Коррадо… – я всё-таки произнесла имя. – Он…

– Он – как мрамор, – сказал Армандо спокойно. – Холодный, ровный, тяжёлый. Мрамор держит дом. И делает его холоднее.

– Он ненавидит меня уже сейчас, – я не знала, зачем это сказала. Но сказала.

– Он не ненавидит, – Армандо качнул головой. – Он не доверяет. Здесь это почти то же самое.

– А ты? – спросила я. – Ты доверяешь мне?

– Я хочу, – он посмотрел на меня прямо. – И буду. Пока ты не скажешь, что тебе не нужно.

– Мне нужно, – сказала я, и голос впервые прозвучал как голос. – Хоть кто-то, кто не смотрит на меня как на проблему.

– Тогда я – «хоть кто-то», – он улыбнулся. – Договорились?

– Договорились.

Мы ещё немного сидели. Ветер трогал листья. Где-то шагали люди – глухо, по коврам. Сверху, из окна, падала светлая полоска на гравий. Всё было чужим. Но рядом со мной сидел человек, и чужое стало на один миллиметр ближе к терпимому.

– Ты любишь читать? – спросил он.

– Люблю писать, – ответила я.

– Тогда ты сильнее, чем я думал, – сказал он. – Потому что читать – это дышать. А писать – жить.

– Иногда – наоборот, – сказала я. – Писать – это задыхаться.

– Если что – дыши мной, – произнёс он слишком быстро и покраснел. – Я… я хотел сказать: просто приходи поговорить.

– Я поняла, – улыбнулась я. – Спасибо.

Из дома позвали на ужин. Голос Розы был тёплым, как суп.

– Идём, – сказал Армандо. – А то они начнут искать, и это будет уже не тёплый суп.

– А холодный порядок, – закончила я.

– Именно, – усмехнулся он.

Мы поднялись. На пороге я остановилась и посмотрела на сад. Он был чужим. Но в этом чужом появился маленький след – наши с Армандо шаги к лавке и обратно. Я вдруг ясно поняла: если оставлять следы – аккуратные, упрямые – дом перестанет глотать шаги.

Перед дверью Армандо задержался.

– Катерина, – сказал он тихо. – Ты здесь не одна. Я – здесь. И… – он повёл плечом. – Иногда Ренцо тоже. По-своему. И Роза. Даже дом иногда бывает не таким, как его рисуют.

– Спасибо, – повторила я. – За «не одна».

– А ты – держись, – он посмотрел серьёзно. – И не дай им сделать из тебя стекло.

– Я – не стекло, – сказала я. – Я уже решила.

Мы вошли. В зале снова пахло холодом и властью. Вито сидел во главе стола, Бруно – на полшага позади, Ренцо вертел бокал, как будто видел в нём мир, который можно перелить. Коррадо поднял глаза, коротко задержал их на мне, на Армандо, и ничего не сказал. Но я услышала: «Я вижу». Этого было достаточно.

Я села рядом с мамой. Она сжала мою руку под скатертью. Я ответила тем же. Впервые с утра мне стало не так страшно. Впервые за два дня я захотела открыть блокнот.

«Если тебя хотят забрать, – написала я строчку, пока никто не видел, – оставляй следы. Они – твои дороги назад».

Я закрыла тетрадь. Над столом загудели голоса. Дом дышал, как зверь. Я тоже дышала. Пока рядом сидит человек со светлыми глазами и упрямым сердцем – я не стекло. И не мебель. И не вещь.

Ночь обещала быть долгой. Но теперь я знала: у меня есть с кем её прожить.

Глава 4

Дом Нери не знал праздников в обычном понимании. Здесь не было смеха детей, не было музыки, что лилась бы до рассвета. Здесь даже свадьба была больше приговором, чем радостью.

Катерина сидела в гостиной, гладя подол простого голубого платья. Рядом – Альма, её мать, такая спокойная и красивая, что сердце обрывалось. Сегодня она станет женой Вито Нери. Сегодня они окончательно переедут в этот дом.

Роспись была тихой, почти деловой. Несколько свидетелей, пара подписей, сухие слова чиновника. Ни цветов, ни музыки. Всё выглядело так, словно речь шла не о свадьбе, а о заключении сделки.

– Ты прекрасно выглядишь, – сказал Вито, чуть склонив голову к Альме. Его голос был мягким, но в глазах отражалось не тепло – только собственность.

Альма кивнула, не споря.

Катерина смотрела на них и сжимала кулаки. Ей хотелось закричать: «Мама, беги! Мы можем уехать, скрыться, найти другую жизнь!» Но взгляд матери – тихий, смирённый, уставший – говорил: поздно.

Вечером вся семья собралась за длинным столом. На белой скатерти стояли блюда, но вино и мясо казались холоднее мраморных стен.

Вито сидел во главе стола. Рядом – Альма. Напротив неё посадили Катерину. По бокам расположились сыновья: Коррадо, Ренцо, Армандо. И где-то позади, в тени, всегда маячил Бруно Коста.

– За новую главу в нашей семье, – произнёс Вито, поднимая бокал. – За порядок и верность.

– За порядок, – повторил Ренцо с усмешкой, глотнул вино и откинулся на спинку стула.

Катерина чувствовала на себе взгляд. Холодный, цепкий. Она подняла глаза – и столкнулась с Коррадо. Его руки лежали на столе спокойно, но в этой неподвижности чувствовалась угроза.

– Ты с завтрашнего дня будешь под охраной, – вдруг сказал он, словно обсуждал погоду. – Везде. На учёбе, в саду, даже в городе.

Катерина чуть не уронила бокал.

– Простите? – её голос дрогнул. – Я… я не нуждаюсь в охране.

– Ошибаешься, – его тон был ледяным. – Здесь никто не живёт без охраны. Особенно те, кто слишком много смотрит.

– Это несправедливо! – вырвалось у неё.

– Справедливости нет, – отрезал Коррадо. – Есть правила.

– Она ещё ребёнок, – вмешался Армандо. Его голос был хрипловатым, но решительным. – Зачем ей охрана?

– Потому что дом Нери – не детская площадка, – сказал Коррадо. – И потому что я так сказал.

В воздухе повисла тишина. Катерина вцепилась в вилку, как в оружие, но Ренцо легко рассмеялся:

– Расслабься, ангелочек. Тут всё просто: если брат что-то решил, мир соглашается. Даже если мир в платье.

– Заткнись, – рявкнул Коррадо.

Катерина опустила глаза, но внутри у неё горело пламя. Она знала одно: с этого ужина её жизнь перестала принадлежать ей.

Прошло несколько месяцев.

Катерина жила в доме Нери, как тень. Она ходила по коридорам бесшумно, словно боялась потревожить сам воздух. Каждый её шаг сопровождал охранник. На улицу она выходила только в школу и обратно, всегда под присмотром.

Сад, который был её убежищем, теперь стал клеткой: высокие стены и чужие глаза за спиной. Она садилась с тетрадью, пыталась писать, но слова застывали на кончике пера.

«Если тебя хотят забрать, запомни себя сильнее» – эти строчки она прятала между страниц, будто боялась, что кто-то прочитает её мысли.

Альма, её мать, казалась всё более усталой. Сначала Катерина думала, что это просто адаптация. Но однажды, обнимая мать, она заметила на её руке лёгкий синяк. Потом ещё один – на ключице.

– Мам… это что? – спросила она, сжимая пальцы на тонкой коже.

– Ничего, девочка, – улыбнулась Альма. – Я уронила вазу.

– Ты врёшь! – Катерина едва не закричала. – Это он? Он тебе сделал?!

Альма приложила палец к её губам.

– Тише, Кэт. Ты не понимаешь. В этом доме всё держится на молчании.

Катерина оттолкнулась, сжала кулаки. Внутри кипела злость. Она ненавидела Вито. Ненавидела его дом. Ненавидела Коррадо за то, что он смотрел на неё, как на вещь, а не как на человека.

Только Армандо оставался для неё светом. Он часто находил её в саду. Садился рядом, молча протягивал яблоко или книгу.

Однажды вечером, когда закат заливал стены кровавым светом, он сказал:

– Здесь тяжело дышать, правда?

– Здесь невозможно дышать, – ответила Катерина. – Каждый шаг – как под надзором. Каждое слово – как приговор.

Армандо смотрел вдаль, где за морем таяла линия горизонта.

– Я тоже не хочу быть частью этого, – сказал он. – Я не как они.

– Ты Нери, – напомнила Катерина.

– И ты теперь тоже, хочешь или нет, – горько усмехнулся он. – Но я найду выход. Для себя. Для тебя.

Катерина посмотрела на него, впервые за долгое время чувствуя, что не одна. Армандо был слишком юн, слишком наивен для этого мира, но именно в этом заключалась его сила. Он был ангелом среди хищников.

Она знала одно: пока он рядом, у неё есть шанс не сойти с ума.

Ночь в доме Нери всегда была особенной.

Тишина здесь не была пустотой – она жила, дышала, прятала в себе шёпоты, шаги и тайны.

Катерина проснулась от жажды. Сняла с тумбочки стакан, но он был пуст. Пришлось выйти в коридор. Дом спал, только где-то вдалеке слышался глухой звон часов.

Она дошла до кухни, налила воды. Но вдруг уловила звук – низкий, протяжный, словно стон. Не громкий, но настойчивый. Звук шёл снизу, из подвала.

Сердце ударило сильнее. Она знала: в этот дом лучше не совать нос куда не просят. Но шаги сами повели её к лестнице. Деревянные ступени скрипнули под её ногами.

Чем ниже она спускалась, тем отчётливее становились звуки. Мужской голос – глухой, срывающийся в крик. И другой – холодный, спокойный.

Она выглянула из-за стены.

В подвале, среди тусклых ламп, стоял Коррадо. В его руках был нож. Перед ним – связанный мужчина, лицо в крови.

Рядом, откинувшись на стул, сидел Ренцо. Он курил и смотрел, как его брат работает, с ленивой ухмылкой.

– Ещё раз, – сказал Коррадо, его голос звучал так, будто не оставлял выбора. – Кто заказал наш дом? Имя.

Связанный прохрипел что-то невнятное. Коррадо ударил ножом в стол рядом с его рукой.

– Следующий раз – в кость, – спокойно добавил он.

Катерина зажала рот рукой. Её вырвало бы, если бы она осталась ещё секунду. Она резко развернулась, но споткнулась о нижнюю ступеньку. Дерево жалобно скрипнуло.

– Стоять.

Голос был ледяной, будто металл.

Она застыла, сердце ударило в горло. Медленно обернулась. Коррадо смотрел прямо на неё. Его глаза сверкнули в полумраке, как два лезвия.

– Что ты тут делаешь? – каждое слово хлестнуло, как удар кнутом.

– Я… я случайно… – она заикалась, сжимая стакан так, что пальцы побелели. – Услышала… подумала, что…

Ренцо усмехнулся:

– Смотри-ка, у нас зритель появился. Маленькая Валенти.

Коррадо шагнул ближе. Он был выше, сильнее, страшнее, чем в её воспоминаниях. Его взгляд прожигал, дыхание было холоднее ночи.

– В этом доме нет «случайно», – произнёс он, нависая над ней. – Здесь случайность зарывают под землю.

Катерина дрожала, но не отвела взгляд.

– Я не хотела…

– Хочешь или нет, – перебил он, – мне плевать. Ты здесь – значит, ты принадлежишь этому дому. И если ещё раз сунешь нос, куда не просят…

Он склонился ниже, почти касаясь её уха, и его голос стал шёпотом, но от этого ещё страшнее:

– …я сам вырою для тебя яму.

Ренцо ухмыльнулся:

– Жёстко, брат. Но зато по делу.

Коррадо выпрямился, бросил взгляд сверху вниз – холодный, окончательный.

– Убирайся.

Катерина рванула вверх по лестнице, почти не чувствуя ступеней под ногами. В груди горело, голова кружилась.

В своей комнате она упала на кровать и впервые позволила себе расплакаться. Слёзы текли сами, а в голове звучали его слова: «Ты часть этого».

И именно тогда она поняла: если они останутся здесь, её мать и она сами станут мишенями этого мира.

Катерина лежала в темноте и не могла уснуть. Казалось, стены давят, воздух стал тяжелым, и даже сад за окном – её любимое место – больше не казался тихим.

Он пытал человека. Хладнокровно. Спокойно. Как будто пил чай…

Она закрыла глаза, но перед ними вставали руки Коррадо, в крови, его цепочка с пулей, блеск глаз.

Стук в дверь заставил её вздрогнуть.

– Катерина? – голос был тихий. Армандо.

Она вскочила, распахнула дверь. Он стоял босиком, в рубашке нараспашку, сам бледный, глаза красные.

– Ты тоже не спишь? – прошептала она.

– В этом доме вообще кто-то спит? – горько усмехнулся он. – Можно к тебе?

Она кивнула. Они прошли в комнату, присели на край кровати. Тишина между ними висела, но не давила. Армандо провёл рукой по лицу:

– Я слышал… крики. Ты тоже?

Катерина не выдержала и прошептала:

– Я видела. Он… пытал.

Армандо закрыл глаза, стиснул зубы.

– Я знал. Всегда знал, что он такой. Но видеть… – он резко вдохнул. – Коррадо железный. Он будто не человек.

– Ты его брат, – сказала Катерина. – Ты ведь можешь…

– Нет, – перебил Армандо резко. – Я не могу. Ты думаешь, у меня есть выбор? – он посмотрел прямо на неё, и в его глазах было столько боли, что у неё сердце сжалось. – В этой семье у тебя нет выбора. Либо ты один из них. Либо ты враг.

Катерина опустила голову:

– Тогда мы оба враги.

Он посмотрел на неё, а потом внезапно улыбнулся, криво и горько.

– Знаешь, когда ты рядом, я впервые не чувствую себя один. Ты другая. Ты живая. – Он коснулся её руки, несмело, словно боялся обжечься. – Держись за это. Не позволяй им забрать из тебя свет.

Катерина сжала его ладонь.

– А ты?

– Я? – он горько рассмеялся. – Я уже наполовину в их аду. Но, может, если рядом будешь ты… я не сгорю.

Они сидели долго, не говоря ни слова. И только в этот миг она поняла: в этом холодном доме у неё всё же есть союзник.

Глава 5

Сицилия жила морем и солнцем, но в доме Нери свет почти не касался стен. За толстыми шторами царил полумрак, и Катерина всё чаще ловила себя на том, что задыхается. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мать переехала сюда женой Вито. Несколько месяцев – и жизнь изменилась до неузнаваемости.

Дом стал клеткой.

Катерина привыкла к свободе: к утренним прогулкам в саду, к книгам в тишине, к тому, что могла просто уйти на улицу без вопросов. Теперь каждая её попытка выйти встречала преграду. Всегда рядом кто-то из людей Нери: охранник в чёрном костюме, слуга с пустым взглядом, тень. Даже в школу её сопровождали, и это раздражало сильнее всего.

Ей было пятнадцать. Возраст, когда мир должен открываться. Но этот дом закрывал.

Сегодня вечером она решила хотя бы пройтись по саду – одному из немногих мест, где чувствовала себя живой. Надела простое светлое платье, собрала волосы в косу, взяла блокнот и карандаш. Хотела присесть у фонтана и порисовать розы, которые Роза высаживала под окнами.

Она спустилась по мраморной лестнице и уже почти прошла через холл, когда услышала за спиной шаги.

– Куда ты? – голос резкий, уверенный, без намёка на мягкость.

Катерина остановилась. Сердце ёкнуло. Медленно обернулась.

Коррадо.

Он стоял на середине лестницы, опершись рукой о перила. Чёрная рубашка была расстёгнута на груди, обнажая татуировки, уходящие на плечи. На шее – тяжёлая цепочка с кулоном-пулей. Его взгляд прожигал, словно он уже знал ответ, но хотел услышать из её уст.

Катерина выпрямилась.

– Это не твоё дело, – сказала она резко. – Я не обязана тебе ничего объяснять.

Его шаги гулко отозвались по мрамору. Он медленно спустился вниз, и каждый шаг будто давил ей на грудь. Остановился перед ней, слишком близко, так что она почувствовала запах табака и металла.

– Повтори, – тихо сказал он.

– Я не обязана… – голос её дрогнул, но она собралась. – Тебе.

– Ошибаешься, – Коррадо наклонился чуть ближе, его голос был хищным шёпотом. – В этом доме ты обязана отвечать на каждый вопрос. Особенно мой.

Она вскинула подбородок, стараясь не показать страх.

– Ты не имеешь права!

Его глаза сузились.

– Имею. Здесь всё, что дышит, живёт по нашим правилам. Ты думаешь, что твоя мать – исключение?

Катерина сжала блокнот так сильно, что ногти впились в картон.

– Не трогай её.

– Она сама выбрала, – холодно ответил он. – И теперь выбрала и ты.

– Я ничего не выбирала! – выкрикнула она. – Меня никто не спрашивал!

– Правильно, – сказал он. – Потому что твой голос здесь ничего не решает.

Она задохнулась от ярости.

– Ты… монстр.

Он замер на секунду, потом угол его губ чуть дрогнул. Не улыбка – тень чего-то опасного.

– Правильно, – кивнул он. – Монстров не трогают. Монстры едят тех, кто забывает, где их место.

Катерина отступила на шаг, но споткнулась о край ковра и едва удержалась. Он не двинулся помочь. Только наблюдал – пристально, холодно.

– Я… не боюсь тебя, – выдохнула она, хотя сама почувствовала, как руки дрожат.

– Боишься, – ответил он спокойно. – Просто ещё не поняла этого.

Он протянул руку и кончиками пальцев коснулся её блокнота.

– Что это?

– Рисунки, – коротко сказала она.

– Розы? – он приподнял бровь. – В доме, где правит кровь?

– Потому что хоть что-то должно быть живым, – вырвалось у неё.

Он задержал взгляд на ней дольше, чем обычно. Потом отнял руку и отступил.

– Иди, – сказал он. – Но не одна.

Из тени вышел Марко, тот самый, что недавно принял присягу. Встал рядом с ней, словно тень.

– Что? Нет! – Катерина резко повернулась к Коррадо. – Я не хочу, чтобы меня сопровождали, как преступницу!

– Это не выбор, – отрезал он. – Ты выходишь из комнаты – за тобой тень. Ты идёшь в школу – за тобой тень. Ты пьёшь воду – и у воды есть тень.

Она тряхнула головой, едва сдерживая слёзы.

– Ты… сковываешь меня!

– Я сохраняю тебе жизнь, – холодно сказал он. – Когда-нибудь ты это поймёшь.

– Никогда! – выкрикнула она и выбежала во двор, чувствуя на спине взгляд – как клеймо.

Прошли часы. День сменился вечером. В доме царила тревожная тишина. Вито и Альма уехали днём на встречу – официальную, с другими семьями, как сказал Вито. Катерина провела вечер в комнате, не в силах избавиться от слов Коррадо. «Монстр». Она сама это сказала, и сама же теперь боялась, что он докажет правоту.

Она сидела у окна, вглядываясь в сад. Марко стоял у ворот, будто охранял её даже на расстоянии.

Часы пробили десять, потом одиннадцать. Машина родителей всё не возвращалась.

Катерина вышла в коридор. Дом был странно тихим. Обычно в это время слышались голоса, шаги, звон бокалов. Но сегодня – тишина, густая, как в подвале.

Она спустилась вниз и увидела в гостиной: Ренцо стоял у камина, Коррадо сидел в кресле, держа бокал виски. Армандо – у стены, с мрачным лицом.

Они подняли головы одновременно.

– Что случилось? – спросила она.

Молчание длилось секунду. Первым заговорил Ренцо:

– Машину обстреляли.

Катерина застыла на пороге гостиной, не веря ушам.

– Что? – голос сорвался, стал тонким. – Повтори.

Ренцо медленно сделал глоток вина, лениво посмотрел на неё поверх бокала.

– Машину обстреляли, – произнёс он почти равнодушно. – Мать и Вито. Ни один из них не вернулся.

– Нет! – Катерина качнула головой, шагнула вперёд. – Нет, вы врёте… Это… это не может быть правдой!

Она посмотрела на Коррадо, словно ища опровержения. Но тот сидел спокойно, с бокалом в руке, и его голос прозвучал, как приговор:

– Это правда. Их больше нет.

Мир рухнул. Катерина бросилась к нему, вырвала бокал и с силой швырнула об пол. Стекло разлетелось о мрамор, брызги вина растеклись красным, будто кровь.

– Верни её! – крикнула она и ударила его кулаком в грудь. – Верни маму!

Коррадо поднялся мгновенно. Одним движением схватил её за запястья, рывком прижал к себе, так что она оказалась зажата между его телом и столом. Его пальцы врезались в её кожу, взгляд – ледяной, чужой.

– Успокойся, – процедил он. – Сейчас же.

– Это ваша вина! – кричала она, бьющаяся в его руках. – Ваша семья! Ваша кровь! Вы всё отняли у меня! Если бы не вы, она была бы жива! Вы!

– Хватит, – он сжал её сильнее. – Ещё одно слово – и ты замолчишь навсегда.

– Ты монстр! – закричала она ему в лицо, слёзы катились по щекам. – Весь ваш дом – чудовища!

– Дом – это сила, – холодно бросил Коррадо, наклоняясь ближе, так что его дыхание коснулось её щеки. – А сила не плачет.

Она дёрнулась, пытаясь вырваться. Он рывком оттолкнул её – не так, чтобы бросить на пол, но достаточно резко, чтобы она едва удержалась на ногах.

Ренцо присвистнул и криво улыбнулся:

– Осторожнее, девочка. Он и правда чудовище. И чудовища не любят, когда их трогают.

– Я вас ненавижу! – выкрикнула Катерина, сжимая кулаки. – Всех вас! Из-за вас её нет! Из-за вас я одна!

– Ненависть – это тоже связь, – сказал Коррадо, снова поднимая бокал с подноса. – Значит, теперь ты действительно наша семья.

– Я не ваша семья! – её голос сорвался в крик. – Никогда!

Коррадо медленно сделал глоток и, не отводя взгляда, произнёс:

– Ты под крышей Нери. Это значит одно: ты наша. Хочешь или нет.

Она замерла, дрожа от слёз и ярости.

– Хватит! – Армандо не выдержал, шагнул вперёд и встал рядом с Катериной, заслонив её собой. – Она только что потеряла мать! Ты вообще слышишь её?

– Слышу, – спокойно ответил Коррадо. – И именно поэтому говорю: хватит. Хватит истерик. Хватит слов. В этом доме слабость не прощают.

– Она ребёнок! – выкрикнул Армандо.

– Она Валенти, – отрезал Коррадо. – В доме Нери. Здесь нет детей. Здесь есть только выжившие.

Тишина ударила тяжелее любого крика.

Катерина опустилась на колени, закрыв лицо руками. Слёзы текли сквозь пальцы.

– Я не могу… – шептала она. – Без неё я не могу…

Армандо опустился рядом, обнял её за плечи, прижал к себе.

– Тише, – говорил он, глядя на братьев. – Я с тобой. Ты не одна.

Она вцепилась в него, рыдая в голос.

А Коррадо всё так же стоял, каменный. Его лицо не дрогнуло ни разу.

– Добро пожаловать во взрослую жизнь, – сказал он глухо. – В ней никто не спрашивает, хочешь ты этого или нет.

И ушёл, оставив её сломленной в объятиях младшего брата.

Катерина сидела в своей комнате на краю кровати, сжав колени руками. Тишина давила сильнее, чем крики. Казалось, даже стены знали, что дом осиротел, и теперь ждал чего-то страшного.

Слёзы уже высохли, оставив солёные дорожки на щеках. Она смотрела в одну точку – в зеркало напротив, где отражалась девочка с пустыми глазами.

Дверь тихо скрипнула.

– Можно? – голос был осторожный, почти шёпотом.

Она подняла голову. Армандо.

Он вошёл, не дожидаясь ответа, и закрыл дверь за собой. Подошёл медленно, словно боялся её напугать, и присел рядом. Его рука легла ей на плечо – лёгкая, но тёплая.

Катерина всхлипнула и отвернулась.

– Я… я не могу без неё. Она была всем, Армандо… всем.

Он придвинулся ближе, обнял её крепче, позволив ей уткнуться в его плечо.

– Я знаю, – прошептал он. – Я знаю, Катя. Я тоже её любил. Она была светом в этом доме… хотя ты, может, и не веришь.

Её пальцы сжали его рубашку.

– Почему… почему всё так? Почему всё рушится, где бы ни был ваш дом?

Он прикрыл глаза, качнул головой.

– Потому что это не дом. Это крепость. А крепости живут войнами.

Она замерла, глядя на него.

– Но ведь теперь всё закончится? Смерть… остановит это?

Горькая усмешка тронула его губы.

– Нет, Кэт. Наоборот. Теперь всё только начинается.

Он посмотрел прямо в её глаза, и в его взгляде не было обычной мягкости – только серьёзность, слишком взрослая для его пятнадцати.

– Слушай меня. В ближайшие дни лучше тебе держаться тише воды, ниже травы. Не спорь. Не бросайся. Не высовывайся. Поняла?

– Зачем? – её голос дрогнул.

– Потому что Коррадо будет действовать. – Армандо сжал её руку. – Он хочет убрать Бруно Косту. Поставить Ренцо капо. Переделать всё, как считает нужным. Но старый лис так просто не сдастся. Он начнёт хитрить, может даже мстить. И если ты попадёшься под горячую руку… тебе не поздоровится.

Катерина прижала ладони к лицу.

– Я не хочу жить в этом доме… я не хочу! – её голос дрогнул, сорвался. – Ваш отец умер. Почему вы так спокойны? Разве это ничего не значит для вас?

Армандо замолчал на секунду, но не отвёл взгляда. В его глазах не было слёз, только усталость.

– Потому что нас никогда не учили плакать, Кэт. Это роскошь, которую этот мир не позволяет. Даже если бы мы захотели – здесь за слёзы расплачиваются кровью.

Он вздохнул, провёл рукой по её плечу.

– И ещё… – голос стал глуже. – Отец никогда не был тем, кого можно было любить. Для него власть всегда была важнее семьи. Нас он растил не лаской, а жестокостью. Он не оставил нам воспоминаний, за которые стоило бы держаться.

Катерина смотрела на него широко раскрытыми глазами, а Армандо тихо добавил:

– Так что нет, мы не будем страдать, как ты. Но мы будем жить. Потому что другого выбора у нас нет.

Он развернул её к себе, положил ладони на её щеки.

– Слышишь меня? Ты не одна. У тебя есть я. Что бы ни случилось, я рядом.

Катерина уткнулась в его грудь, разрыдавшись, но впервые за день почувствовала, что дышит.

Армандо гладил её по волосам, тихо повторяя:

– Ты справишься. Мы справимся. Только не теряй себя, Кэт. Обещай мне.

Она шепнула сквозь слёзы:

– Обещаю…

Глава 6

Похороны были короткими и тяжёлыми. Люди приходили с цветами, говорили слова, которые редко доходили до сердца, и расходились, как вода по камням. Катерина шла за гробом тихо, обнявшись за сердце; её мир, тот самый маленький мир с матерью и садом, сжался и исчез. После–только дом Нери. После–пустота, которую никак не заглушить.

Дни вытекали один за другим одинаково: ритуал траура, лица, полные вежливости и равнодушия, затем вечерние сборы, где обсуждали дела, долги, перемены. Коррадо действовал быстро. Он не говорил громко о своих планах, он не устраивал показательных судов – ему не были нужны зрители. Он шёл и делал. С поля по полю, с поста на пост. Бруно Коста – старый капо, у которого были годы и привычки, – сдержанно ушёл словно по собственному желанию, но все понимали: его отставили. Он собрал вещи, оглянулся и сказал на прощание тихо, холодно и без мольбы:

– Мальчики часто думают, что они уже мужчины. Но чаще всего падают именно те, кто уверен в себе. Помнишь эти слова. Земля не забывает шагов.

Коррадо посмотрел прямо в его глаза и ответил ровно, без вкраплений эмоций:

– Пусть земля запомнит, как я на ней стою.

Эти слова не были болтовнёй – они висели в воздухе как афоризм, как приговор. С того дня власть в доме поменялась. Коррадо не праздновал. Он действовал. Он перетасовывал кадры, менял правила, вводил новые порядки. Те, кто был рядом и смирился, остались. Те, кто не захотел подчиняться – получили путь прочь или тихую смерть. Так работала система.

Катерина смотрела на всё это из своего угла, из-за окон своей комнаты. Она видела, как дом превращается в машину: ходы и решения отдаются быстро, без душевных разговоров. Её душа рвалась, но никто не слышал рёва; в этом доме крик затухал, как эхо в пустой шахте. Она пыталась держаться, но каждый вечер падала на край кровати и плакала в подушку. У неё была одна поддержка – Армандо. Он приходил, садился рядом, приносил ей скромную еду, говорил тёплые слова, иногда шутил, иногда молчал. Он был её островом в море из стали.

– Держись, – шептал он однажды утром, когда она едва смогла встать. – Я рядом.

Она верила. Она цеплялась за него, как тонущая за спасательный круг.

Некоторые дни пролетали туманно: встречи, звонки, прибытие новых людей в дом. Коррадо показывал, что он хозяин. Он назначал, он отрешённо говорил, и люди слушали. Его власть не была сценической – она была практической; она проявлялась в распоряжении охраной, распределении аренд и домов, в слове, которое и было законом. Он бился за доверие не словами, а решениями, которые, даже жестокие, приносили результат. Люди боялись и уважали – и, что важнее, исполняли.

Между делами и койками тянулся месяц, холодный и безрадостный. А она всё сидела в комнате и считала дни. В голове уложились одни и те же вопросы: почему, как дальше, где выход. Армандо был рядом. Он был медленен в своих реакциях, но старания его были искренними. Он пришёл одним вечером в комнату и сказал:

– Слушай. Завтра придёт приказ. Лучше приготовься.

– Приказ? – нагнулась она, почувствовав лёгкое отвращение к любым приказам, которые переносились на её плечи.

– Это не к тебе. Это к мне. – Он посмотрел в окно, словно боясь, что его увидят. – Я знаю, о чём они договорились. Я знаю, кто будет стоять со мной, и кто – против. У меня есть время. Но не у тебя, Кэт. Не у тебя.

Она молчала, и он продолжал:

– Я приду вечером. Мы просто посидим. Ты не одна.

Её сердце как-то неуклюже устроило маленький прыжок надежды. Он был её светом, и этого было достаточно.

На следующий вечер Коррадо вызвал Армандо. Без предупреждений, без праздничного слова. Просто позвал в свой кабинет – тот самый, где, казалось, всегда пахнет табаком и хладнокровием.

– Идёшь, – сказал Коррадо, когда они встретились в полутёмном коридоре. Его голос был мягким, но в нём жила сталь. – Время пришло.

Армандо остановился. Его лицо побелело, в глазах мелькнул страх.

– Я не готов, – честно сказал он.

– Ты никогда не будешь готов, – ответил Коррадо. – Но готовность – это не про нас. Готовность – про слабых. Мы делаем то, что должно быть сделано.

Они вошли в кабинет. В комнате был длинный стол, и на нём лежала цепочка с кулоном-пулей – та самая, которую использовали при присягах. Свечи отбрасывали тёмные тени, и в этих тенях стояли люди – молчаливые, готовые исполнить ритуал. Бруно уже ушёл, но на столе, как память, лежал старый кожаный чехол с документами, которые переходили от руки к руке. Ренцо сидел в углу, нежно потирая виски. Марко стоял у двери, выпрямленный как автомат. И Коррадо – тот, кто решает – стоял рядом со столом, спокойно и без улыбки.

– Ты должен понять, – начал он тихо. – Это не развлечение. Это жизнь. Мы не оставляем выбора.

– Я не… – Армандо задыхался. Он пытался дышать ровно, но ладони его дрожали. – Я не хочу.

– Много людей умно отказываются, – сказал Коррадо. – Мало кто при этом остаётся жив. Ты не один такой.

В кабинете опустилась тишина. Слова, как сталь, висели в воздухе. Он открыл рот, чтобы сказать что-то провокационное, но Коррадо сделал шаг вперёд и сказал:

– Кровь будет твоим ключом. Верность – твоим щитом.

Фраза прозвучала не как проповедь, а как приговор. Армандо почувствовал, как жар поднимается к лицу. Он вспомнил мать, дом, её смех и то пустое счастье, которое уже не вернуть. Он вспомнил Катерину, плачущую на кровати. И он понял, что его выбор – не быть трусом, или, по крайней мере, не умирать от трусости.

– Повтори, – сказал Коррадо.

Армандо взял нож. Он уже видел этот ритуал в лицах, в жестах. Это был ритуал, где кровь вымывала сомнения, где плоть подтверждала принадлежность. Он приложил лезвие к ладони. Дрожь прошибла его. Но он вспомнил то, что Катерина написала однажды в тетради: «Если тебя хотят забрать, запомни себя сильнее». Он подумал о ней. И провёл ножом по коже.

Капельки на серебре. Тот звук – как капли дождя по листу металла. Он не кричал, хотя слова рвались тяжёлыми и сладкими:

– «Моя жизнь – семья.

– Моя смерть – предательство.

– Клятва на устах – кровь на руках.»

Слова, прорвавшиеся из горла, звучали пустынно и верно. Он их сказал, и в этот момент металл на шее щёлкнул – цепочка объявила нового. Коррадо опустил взгляд, а затем, как будто прочитав в глазах зрителей, добавил:

– Хорошо. Теперь держись.

Армандо упал на стул, и кто-то подал ему воду. Он смотрел в пол, а внутри что-то умирало и возрождалось одновременно. Он был другим – не потому, что хотел, а потому, что его заставили.

Вечером, после ритуала, Коррадо вызывал Катерину. Он делал это спокойно, как если бы отправлял на рынок приобрести хлеб. Она пришла, не зная, чего ожидать. В комнате он сидел за столом, бумаги в стопке, глаза усталые, но с той решительностью, которая не знает уступок.

– Садись, – сказал он.

Её ноги были ватные. Она опустилась на стул. Голос был у неё тонкий.

– Что ты хочешь? – спросила она.

– Прекрати носить на себе скорбь, – ответил он холодно. – Она тебя тянет вниз. Это мешает. И мешает мне.

– Ты не имеешь права… – она не успела договорить.

– И правильно, – он вставал, подошёл к окну, повернулся и произнёс прямо: – Ты уезжаешь.

– Куда? – сказала она, хотя в глубине души ждала подобного. Её мысли скакали ища лазейку, но её мир теперь был закрыт как шкатулка.

– В пансионат, – коротко. – Закрытая школа-интернат под патронажем одной из наших домов. Там ты будешь жить, учиться, и никому не помешаешь. Я не хочу, чтобы ты путалась у меня под ногами. Ты – лишний фактор. Ты – слабость, которую хозяин не терпит.

Она замерла. Ушам не верилось, что слышит это от него. Гнев вспыхнул, но сразу же сменился таким же холодом, как и его слова.

– Ты ссылаешь меня? – тихо спросила она, как будто ждала ответа, который её не мог утешить.

– Я посылаю тебя туда, где ты будешь вне моей поверхности. Я забочусь о том, чтобы ты выросла не в тени моей власти, – произнёс он ровно. – Вернёшься только когда я решу. Это не наказание. Это порядок.

Она чувствовала, как в груди образуется пустота. С одной стороны – облегчение, что дальше не будет постоянного присутствия дома, из которого уже была выгнана её мать. С другой стороны – предательство: уходить от Армандо, который ей стал всего ближе и дороже. Она представила себе дни в пансионате, новые лица, новые правила. Она думала: уехать, чтобы не смотреть в глаза людям, но уйти навсегда от того, кто остаётся в этом доме.

– А Армандо? – выдавила она из себя. – Он останется?

– Он – Нери, – отрезал Коррадо. – Он остаётся. Он – часть нового порядка. Он сделает выбор, как и все остальные. Но ты будешь в безопасности. Мы найдём для тебя охрану. Мы обеспечим все условия. Ты вернёшься, когда я скажу.

Её руки сжались в кулаки. Она ловила себя на мысли: как он спокойно распоряжается её судьбой и судьбой людей вокруг, как будто это игра в шахматы, где фигуры говорят не больше, чем блеск на мраморе. Она хотела крикнуть, хотела обнять его и умолять, но в горле было нечто иное. Горечь. Чувство предательства, которое холодно режет.

– Ты не имеешь права, – снова сказала она, голос креп. – Ты не имеешь права изгнать меня от того, что осталось у меня.

– Я имею право, – ответил он. – Я имею право на порядок. Ты – часть порядка. Ты не будешь тем, кто мешает.

Она встала, пошла к двери, затем резко обернулась:

– Я надеюсь, ты не думаешь, что я стану благодарной. Я не забуду, что вы сделали с мамой. И ты – будешь помнить это всегда.

Он посмотрел на неё без эмоций и ответил просто:

– Я всегда помню.

Её сердце разорвало от холодной правды его слов. Она вышла из кабинета и спустилась в сад. Там, в вечернем воздухе, она услышала шаги. Это был Армандо. Он сел рядом и молча обнял её.

– Они хотят, чтобы ты уехала, – сказал он низко.

– Да, – выдохнула она. – Он сказал это спокойно, будто отправлял меня в школу.

– Ты хочешь ехать? – спросил он.

– Я… – замялась она. – Я не знаю. Я думаю, что… что лучше уйти. Здесь слишком много смерти. Здесь слишком много лиц, которые не умеют быть людьми.

Он прижал её сильнее. Его голос дрожал, но в словах была твёрдость:

– Я хочу, чтобы ты ушла, если там тебя будут беречь. Я не хочу, чтобы ты страдала. Но я боюсь, что без тебя мне будет темнее.

Он взял её руку, положил на своё сердце:

– Я обещаю. Я не стану таким, как они. Я останусь собой ради тебя. Обещай и ты мне – быть осторожной и не терять себя.

Она посмотрела на него. Его глаза были полны света, но в них была и горечь, словно предчувствие того, что силы зашевелятся, что мир изменится навсегда.

– Я обещаю, – сказала она.

Они сидели долго, перебирая молча свои обещания. Ночь шла туго; дом по-прежнему жил и дышал. Она думала о месяце, который прошёл: о похоронах, о словах Бруно, о том, что Коррадо крепче взял власть, о ритуале, который забрал у Армандо часть души. Всё это сливалось в одно: мир, в котором она жила, был безжалостен.

За несколько дней до отъезда пансионат был подобран Коррадо лично. Это была закрытая школа-интернат на побережье материка, место, где дети влиятельных семей могли учиться, заниматься и, что важно, жить отдельно от семейной политики. Рыночный фасад, строгие правила, охрана. Она должна была уехать туда под охраной. На дворе стоял чёрный автомобиль; в багажнике – чемоданы с вещами. Ей дали время собрать самые необходимые предметы.

Когда наступил день отъезда, дом молчал по-особенному. Соседи, может быть, думали, что это очередной путь, очередная поездка. Они не знали, что для неё это изгнание и спасение в одном флаконе.

Коррадо остановился прямо перед ней. Его лицо было каменным, взгляд – тяжёлым, без единой искры тепла.

Он склонился чуть ближе, так, что Катерина почувствовала холод его дыхания. Пальцы скользнули по её волосам, ухватив прядь.

– Я не стану говорить «прощай», – его голос был глухим, твёрдым, как удар. – И запомни: одного моего слова достаточно, чтобы ты вернулась. Никогда об этом не забывай.

Он резко отпустил её волосы, будто сбросил ненужное, и сразу развернулся, уходя прочь.

Катерина осталась стоять неподвижно. И даже когда его шаги стихли, её сердце всё ещё билось так, словно он держал его в своих руках.

Армандо подошёл и обнял её так, словно хотел слиться с её телом и взять часть её боли на себя.

– Я обязательно вернусь к тебе, – ответила она. – И ты оставайся светлым. Не становись таким, как они.

Он кивнул. Его глаза блеснули, и в этом блеске было и решение, и обещание. Она села в автомобиль, обернулась в последний раз и увидела, как он стоит у ворот, как маленький предмет, который в этот мир пока ещё можно было защитить. Машина тронулась, и всё, что она видела дальше, – это силуэты кипарисов, дом, который всё ещё держал в себе трупы и тайны, и фигуру Армандо, уменьшающуюся с каждой секундой.

Катерина

Машина уходила в темноту. Она сидела с блокнотом на коленях, слова рвались наружу дрожащей рукой:

«Я уехала. Но не исчезла. Я вернусь. Я буду сильнее».

Она смотрела в чёрное окно и шептала сквозь зубы:

– Я вернусь. И тогда никто не заставит меня молчать.

Коррадо

В доме Нери всё стихло. Коррадо сидел в кабинете, сжимая в кулаке цепочку с пулей. Металл резал ладонь, но он не отпускал. Его глаза были мёртвые, мысли – точные, как выстрел.

– Моя жизнь – семья. – пробормотал он.

И холодно добавил:

– Всё остальное похороню.

Они разошлись в разные стороны: она – в изгнание, он – в кровь.

И между ними легла бездна, которую уже никто не мог засыпать.

Она уезжала девочкой с блокнотом.

Он оставался мужчиной, чьё сердце глушило только железо и пепел.

Но оба знали одно: ночь запомнила их клятвы.

И за клятвы всегда платят.

Глава 7

Катерина впервые вошла в пансионат чужой и потерянной. Блокнот в руках был её единственной опорой. Первый год тянулся медленно, вязко, как зима без конца. Она училась улыбаться через силу, отвечать на вопросы поверхностно, а по ночам часто прятала лицо в подушке, чтобы никто не услышал её слёз. В блокноте появлялись строчки:

«Дыши. Выживи. Не дай им украсть то, что осталось».

Иногда, глядя в потолок, она шептала:

– Мам, ты бы знала, как это больно.

Мать снилась ей чаще всего. В снах та гладила её по волосам и говорила: «Не бойся, Кэт. Тебя не сломают». Но пробуждение всегда было холодным, и Катерина чувствовала, что тепло осталось там – за гранью сна.

А ещё Армандо. Его слова: «Ты справишься. Только не теряй себя» – звучали в голове, когда она боялась выйти из комнаты или открыть рот на уроке. Иногда она представляла, что он идёт рядом – тихо, уверенно, и это давало силы не опустить голову.

Но время лечит – или хотя бы учит.

Однажды к ней подошла София – девочка с тёмными кудрями и смехом, который разносился по всему коридору.

– Ты всё время сидишь одна. Так нельзя, – протянула она яблоко. – Пойдём, познакомлю тебя с остальными.

Так у Катерины появились подруги. София – вечный двигатель, Карла – тихая и умная, с книгой под мышкой, Изабелла – яркая красавица, которая могла спорить с любым. Вместе они стали её миром.

С ними она впервые ходила в маленькие кафе после занятий – ели мороженое, смеялись над официантами, строили планы, кто за кого выйдет замуж. С ними она бегала по аллеям парка, устраивала пикники, спорила до ночи о книгах и фильмах.

Катерина смеялась – искренне, свободно. И каждый такой смех был шагом прочь от боли.

Она даже позволила себе то, о чём раньше и подумать не могла: встречаться с парнями. Были короткие симпатии, лёгкие свидания. Записки, оставленные в книгах, букеты у двери. Но один был другим.

Марко. Высокий, тёплый, с улыбкой, от которой у неё кружилась голова. С ним она впервые почувствовала, что значит быть девушкой, которую ценят, а не собственностью. Они встречались несколько месяцев, он провожал её домой, дарил цветы, шептал на ухо глупости. Она улыбалась рядом с ним – и почти верила, что может быть счастлива.

Но однажды вечером, сидя напротив него в кафе, Катерина посмотрела в его глаза и поняла: это не её история. В его мире было слишком много простоты, в её – слишком много крови. Она сказала:

– Ты хороший. Очень. Но я не могу.

Он пытался понять, спрашивал «почему», но она лишь пожала плечами:

– Я просто не могу.

И ушла. Без скандала, без слёз.

С тех пор она больше не позволяла себе серьёзных отношений. Были симпатии, были свидания, но сердце она берегла.

Каждый день её жизнь была наполнена воздухом. Учёба, прогулки, смех с подругами. Она рисовала, снова брала в руки кисти, и картины становились её тайным языком. Иногда – лицо матери, иногда – глаза Армандо, иногда – абстрактные чёрные линии, которые рождались из воспоминаний о Коррадо.

И всё же, в самые тихие вечера, когда смех стихал и комната погружалась в темноту, Катерина ловила себя на том, что слышит внутри чужой голос:

«Одного моего слова достаточно, чтобы ты вернулась. Никогда об этом не забывай».

Она жила свободно, но знала – её свобода не бесконечна. Где-то там, за стенами пансионата, был человек, чья власть не отпускала её до конца.