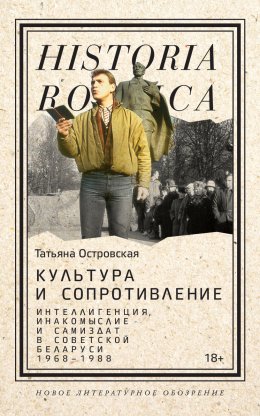

Читать онлайн Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988)

- Автор: Татьяна Островская

- Жанр: Историческая литература, Культурология

Tatsiana Astrouskaya

Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988). Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses

© Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden, 2019

© Р. Ибатуллин, перевод с английского, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Посвящается O. S.

Сокращения[1]

АН БССР – Академия наук Беларусской Советской Социалистической Республики (Акадэмія навук Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі)

АЭС – атомная электростанция (атамная электрастанцыя)

БГТ – Беларускае гістарычнае таварыства (Беларусское историческое общество)

БГАМЛИ (БДАМЛМ) Беларусский государственный архив-музей литературы и искусства (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры i мастацтва)

БГУ (БДУ) – Беларусский государственный университет (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)

БІНіМ – Беларускі інстытут навукі i мастацтва (Беларусский институт науки и искусства, Нью-Йорк)

БНР – Беларусская Народная Республика (Беларуская Народная Рэспубліка)

БНФ – Беларусский Народный Фронт (Беларускі Народны Фронт)

БСГ – Беларуская сацыялістычная грамада (Беларусская социалистическая громада)

БСРГ – Беларуская сялянска-работнiцкая грамада (Беларусская крестьянско-рабочая громада́)

БССР – Беларусская Советская Социалистическая Республика (Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка)

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), 1925–1952

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

Главлит – Главное управление по охране государственных тайн в печати

КБС – Канфедэрацыя беларускiх суполак (Конфедерация беларусских ассоциаций)

КПБ – Коммунистическая партия Беларуси (Камуністычная партыя Беларусі), 1952–1991

КПБ(б) – Коммунистическая партия Беларуси (большевиков) (Камуністычная партыя Беларусі (бальшавікоў)), 1918–1925

КПЗБ – Коммунистическая партия Западной Беларуси (Камуністычная партыя Западнай Беларусі), 1923–1938

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза, 1952–1991

ЛіМ – «Літаратура i мастацтва» («Литература и искусство», еженедельник, Минск)

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия БССР, 1923–1947

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения БССР, 1923–1946; после 1946 года – Министерство просвещения БССР

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков), 1918–1925

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

СБП – Союз беларусских писателей (Саюз беларускіх пісьменнікаў), с 1934 года

СВБ – Саюз вызвалення Беларусі (Союз освобождения Беларуси)

СПБ – Союз писателей Беларуси (Саюз пісьменнікаў Беларусі), с 2005 года

ТБМ – Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны (Общество беларусского языка им. Франциска Скорины)

ТМЛ – Таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя» (Общество молодых литераторов «Тутэйшыя»)

ХТС – «Хроника текущих событий», 1968–1983

FSO – Forschungsstelle Osteuropa (исследовательский центр «Восточная Европа», Бремен)

MHA – Modern History Archive (Архив современной истории)

Благодарности

Эта книга – расширенный вариант диссертации, которую я защитила в 2018 году в Грайфсвальдском университете (Universität Greifswald), одном из старейших университетов Германии. Множество замечательных и талантливых людей вдохновляли и помогали в моих исследованиях и во время работы над диссертацией, и позже, когда я перерабатывала ее в книгу.

От начала до конца этого проекта моим научным руководителем был Матиас Ниндорф (Mathias Niendorf), профессор кафедры восточноевропейской истории Грайфсвальдского университета. Он оказывал мне всестороннюю поддержку, проявляя немалое терпение и высокую компетентность. Преданный и скрупулезный исследователь Восточной Европы, профессор Ниндорф стал и навсегда останется для меня образцом для подражания. Мой второй научный руководитель Бу Исенберг (Bo Isenberg), доцент кафедры социологии Лундского университета (University of Lund), помог пересмотреть теоретическую и концептуальную структуру этой работы. Его комментарии были обдуманными, вдохновляющими и всегда уместными.

В университете Грайфсвальда мне также посчастливилось присоединиться к международной исследовательской группе «Балтийское пограничье» (Baltic Borderlands: Shifting the Boundaries of Mind and Culture in the Baltic Sea Region). Спикер проекта профессор Михаэль Норт (Michael North) совместно с координатором Александром Дростом (Alexander Drost) создали продуктивную и дружескую атмосферу в нашей группе.

Эта работа была бы невозможна без финансирования Немецким научным обществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft), а фонд «Открытое общество»[2] предоставил мне дополнительный грант. В последние шесть месяцев работы над диссертацией я получала стипендию STIBET от DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Немецкой службы академического обмена). Я также многим обязана месячной командировке в Архив Открытого общества имени Веры и Дональда Блинкен в Будапеште, спонсированной Вышеградским фондом (Visegrad Fund). Хочу высказать искреннюю благодарность этим организациям.

Мою работу вдохновляли поступки и биографии всех талантливых женщин и мужчин, о которых рассказано в этой книге, – тех, кто стремился независимо мыслить и действовать вопреки перипетиям истории. Это исследование в принципе смогло состояться только благодаря их идеям и трудам. Здесь я также хотела бы упомянуть Игоря Бобкова (Ігар Бабкоў), выдающегося беларусского интеллектуала, который в 2005 году руководил моим дипломным проектом в Беларусском государственном университете и изначально поддержал мой интерес к интеллектуальной истории Беларуси. Олег Дернович (Алег Дзярновіч) во время визита в Грайфсвальдский университет летом 2015 года делился со мной содержательными идеями о нонконформизме и беларусской интеллигенции. Валентина Тригубович (Валянціна Трыгубовіч), Владимир Орлов (Уладзімір Арлоў), Сергей Астравцов (Сяргей Астраўцоў), Алесь Аркуш и Сергей Дубавец (Сяргей Дубавец) любезно нашли время для ответов на множество моих вопросов при встрече и по электронной почте и позволили перепечатать материалы из их коллекций.

Для меня была большой честью публикация первого, англоязычного издания книги в серии Historische Belarus-Studien («Исследования по истории Беларуси») издательства Harrassowitz. Этой возможностью я обязана основателю и координатору этой серии, энтузиасту изучения истории Беларуси Томасу Бону (Thomas Bohn), профессору Университета Юстуса Либиха в Гиссене (Justus Liebig University, Gießen). Я также благодарна выпускающему редактору Harrassowitz Publishers Михаэлю Фрёлиху (Michael Fröhlich) за терпение и поддержку.

Работая над этой книгой, я в значительной степени опиралась на источники, доступные в электронных собраниях книг, журналов и газет. Пока по всей Европе бушуют споры о политике открытого доступа, большинство беларусских интеллектуалов щедро предоставляют доступ к своим работам бесплатно и безо всяких ограничений. Несмотря на то что беларусское государство целенаправленно ограничивает свободу слова, всегда есть и будут те, кто сопротивляется этому. Беларусское историческое общество (Беларускае гістарычнае таварыства) в Белостоке собрало обширную цифровую подборку публикаций на беларусском языке. Благодаря несокрушимой энергии журналиста и издателя Ярослава Иванюка (Яраслаў Іванюк) она доступна по адресу www.kamunikat.org. Также важными источниками моей работы стали самиздатовские и неподцензурные публикации, собранные Архивом новейшей истории (Архіў найноўшай гісторыі) по адресу www.vytoki.net. Это совместный проект «Дыярыюша», правозащитного центра «Вясна», Ассамблеи неправительственных демократических организаций (Асамблея няўрадавых дэмакратычных арганізацый) и Центра исследований гражданского общества Беларуси (Цэнтр даследаванняў грамадзянскай супольнасці Беларусі). Также я использовала эмигрантские публикации, оцифрованные Беларусской библиотекой имени Франциска Скорины в Лондоне (Беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны).

Во время моих научных командировок в архив Forschungsstelle Osteuropa в Бремене мне щедро оказывала поддержку и давала полезные советы Мария Классен. Мои исследования в Архиве Открытого общества в Будапеште оказались плодотворными благодаря Каталин Гадорош (Katalin Gádoros), Оксане Саркисовой, Анне Мазаник и Роберту Парнице (Robert Parnica). Информацию о беларусских публикациях в Великобритании помог собрать священник Беларусской католической миссии в Лондоне отец Сергей Стасевич (Сяргей Стасевiч) и куратор коллекции Каралина Мацкевич. Сотрудники Музея старобеларусской культуры в Минске Николай Мельников (Мікалай Мельнікаў) и Надежда Демидова (Надзея Дзямідава) любезно помогли мне получить изображение для англоязычного издания книги.

Я благодарна Ирине Какендес (Irene Kacandes) и Юлии Комской (Yuliya Komska) из Дартмутского колледжа и особенно – моей дорогой подруге и коллеге Виктории Хармс (Victoria Harms), доценту Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), за подробные комментарии и вычитку англоязычного текста. Части главы 3 и 4 в ранней редакции были опубликованы в книге Eastern Europe Unmapped: Beyond Borders and Peripheries («Восточная Европа вне карты: за пределами границ и периферий», 2018). Хочу поблагодарить издательство Berghahn Books за то, что дало мне право перепечатать ее.

Я благодарю моих друзей и коллег за разностороннюю поддержку. Вот лишь некоторые имена: Таня Артимович (Таня Арцімовіч), Алина Баравикайте (Alina Baravikaite), Виталь Быль (Віталь Быль), Владимир Володин (Уладзімір Валодзін), Константин Ерусалимский, Инге Кристенсен (Inge Christensen), Ольга Демидова (Вольга Дзямідава), Марта Гжечник (Marta Grzecznik), Игорь Иванов (Ігар Іваноў), Антон Левицкий (Антон Лявіцкі), Саймон Льюис (Simon Lewis), Маттиас Мюллер (Matthias Müller), Виктория Осипчик, Оксана Остапчук, Ирина Романова, Ольга Сасункевич, Селина (Selena) и Марко Смилянич (Marko Smiljanic), Юлия Штромайер (Julia Strohmeyer), Тильман Платт (Tilman Platt), Кристиан Вустрау (Christian Wustrau). Также я благодарна моим коллегам из Гердеровского института исторических исследований Восточно-Центральной Европы в Марбурге (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe in Marburg): директору института Петеру Хаслингеру (Peter Haslinger), моей руководительнице Хайди Хайн-Кирхер (Heidi Hein-Kircher), а также Анне Веронике Вендланд (Anna Veronika Wendland), Ксении Бржезицкой-Станицкой (Ksenia Stanicka-Brezicka), Славеку Бржезицкому (Sławomir Brzezicki), Элизе-Марии Химер (Elisa-Maria Hiemer), Денисе Нештяковой (Denisa Nešťáková). За работу над картой, опубликованной в этой книге, я признательна Кристиану Лотцу (Christian Lotz), Марку Фриде (Marc Friede) и Шарлотте Гор (Charlotte Gohr). Кристина Гороль (Christina Gorol) познакомила меня с архивом фото- и видеодокументов Гердеровского института. Ян Липинский (Jan Lipinsky) любезно поделился своими знаниями о коллекциях самиздата.

Самую горячую благодарность за любовь и доброту я выражаю моей дорогой семье – Людмиле и Наталье Островским, Марине и Владимиру Сидоренко, Вадиму и Вере Матусевич, Евгении и Николаю Островским, моим замечательным тетям Зое Молотовник, Галине Ажель, Людмиле Шимко. Я хочу сохранить память о моем дорогом отце Владимире Островском (Уладзімір Астроўскі) и любящей бабушке Евгении Гуйда (Яўгенія Гуйда), добрейшей из тех людей, кого я знала. Во время работы над книгой я часто думала о моем деде Серафиме Гуйде. В его обществе я еще дошкольницей каждый вечер переносилась через железный занавес, слушая передачи «Немецкой волны»[3] на коротких радиоволнах. Лишь гораздо позже я поняла, что́ значили эти тихие голоса из радиоприемника и что за непрерывный шум их сопровождал.

Выражаю особую благодарность Алесю Беляцкому, который смог прокомментировать текст рукописи беларусской версии этой книги, изданной вскоре правозащитным центром «Вясна» вслед за англоязычной; отмечу, что многие дополнения, появившиеся в беларусском издании, включены в настоящий перевод книги на русский.

Я также благодарю сотрудников издательства «Новое литературное обозрение» и всех, кто работал над актуальным изданием – переводчика Роберта Ибатуллина, научного редактора Ольгу Романову и редактора серии Игоря Мартынюка – за мотивацию, комментарии и вопросы, которые позволили значительно доработать и дополнить это издание.

Мой муж Олег каждый день делил со мной трудности и успехи этого исследования, поддерживая меня своей любовью, непоколебимым энтузиазмом и постоянным интересом к моей работе. Я бесконечно благодарна ему и нашим детям Софии, Стефании, Давиду и Рафаэлю за те радость и вдохновение, которое они вносят в нашу жизнь.

Татьяна Островская (Таццяна Астроўская)

Марбург, август 2019 – апрель 2025

Карта 1. Беларусская Советская Социалистическая Республика в 1960–1980-х годах

Введение

Тема и предмет исследования

Беларусская Советская Социалистическая Республика (БССР) «считается республикой, где национальные чувства слабы, а русификация достигла наибольших успехов», – отмечал в разгар перестройки один из современников, комментатор Радио «Свобода»[4]. Культурное развитие республики, а тем более альтернативные идеи и интеллектуальные дискуссии эпохи позднего социализма до сих пор привлекали мало внимания. В еще большей степени это относится к феномену неподцензурной издательской деятельности – так называемому «самиздату», который до сих пор редко ассоциировался с советской Беларусью.

Постсоветское политическое развитие страны и ее экономическая нестабильность часто отбрасывают тень на ее прежние демократические амбиции и интеллектуальные достижения. Установление популистского авторитарного режима в 1994 году зачастую объяснялось слабостью национальных чувств и недостатком демократических устремлений[5]. Подобным образом краткосрочные попытки беларусского общества в период распада СССР и сразу после него обратиться к демократическому пути и несоветскому прошлому зачастую объяснялись как результат внешнего давления, а не изменений внутри самого общества[6].

Интеллектуальная оппозиция и культурное инакомыслие занимают важное место в истории Советского Союза, и Беларусь тоже нуждается в такой истории. Переосмысление практик культурного сопротивления в советской Беларуси необходимо само по себе, но оно также позволяет лучше понять политическое и культурное развитие страны в постсоциалистический период[7].

Несомненно, до 1987–1988 годов открытые протесты в среде беларусской интеллигенции случались нечасто, а количество публикаций в неподцензурном самиздате и заграничном тамиздате было не очень велико по сравнению с советской Россией, Польской Народной Республикой или Чехословакией. Но в послевоенной советской Беларуси жили и работали такие выдающиеся интеллектуалы, как Василь Быков (Васіль Быкаў, 1924–2003)[8], один из лучших военных прозаиков этого времени; Алесь Адамович (Алесь Адамовіч, 1927–1994), бескомпромиссный активист антивоенного и антиядерного движения; Лариса Гениюш (Ларыса Геніюш, 1910–1983) – поэтесса, узница сталинского ГУЛАГа и автор уникальных (и все еще малоизученных) неподцензурных воспоминаний; Зенон Позняк (Зянон Пазьняк, р. 1944), историк искусства и радикальный антисоветский мыслитель, выступивший за независимость Беларуси уже в 1974 году. Даже в широком и разнообразном контексте восточно- и центральноевропейского нонконформизма все они представляют собой исключительно интересные примеры для изучения.

В случае с БССР сложно однозначно разделить интеллектуалов на враждебные лагеря конформистов и коллаборантов, «борцов с режимом» и «приспособленцев», функционеров Коммунистической партии и противников партийной монополии, приверженцев русификации и «национально сознательных». Напротив, эти как будто противоположные роли сосуществовали, представляя примеры чуть ли не всех возможных комбинаций внутри узкой группы нонконформистской интеллигенции сравнительно небольшой восточноевропейской нации численностью в десять миллионов человек. Например, Максим Танк, талантливый поэт и активист Коммунистической партии Западной Беларуси (Камуністычная партыя Заходняй Беларусі, КПЗБ), стал партийным функционером высокого ранга; в то же время он придерживался высоких моральных стандартов, поддерживал своих репрессированных коллег, в том числе Ларису Гениюш, поэтессу с последовательно антисоветской позицией. Другой поэт, тоже коммунист и партократ, Нил Гилевич (1931–2016), был одним из самых пламенных защитников беларусского языка в послевоенный период. В 1970-х годах он написал смелую самиздатовскую поэму, где высмеял отношения между государством и интеллигенцией. При этом самиздатовские и тамиздатовские тексты не только призывали к свободе и демократическим переменам, но и могли требовать возврата к ленинским идеям, обвинять русских демократов или демонстрировать антисемитизм.

Нечеткие, не всегда определенные границы между приспособленчеством и сопротивлением могут показаться характерными именно для беларусской интеллигенции, но и другие страны социалистического блока дают множество подобных примеров[9]. Учитывая этот факт, мы можем изучать инакомыслие не как простой набор протестных действий и идей, а как процесс принятия решений и переговоров, встроенный в систему отношений не только между интеллектуалами и властью, но и между разными группами интеллектуалов. К тому же для понимания феномена культурного сопротивления важен и уникальный жизненный опыт, комплекс идей и представлений каждого отдельного интеллектуала.

В этой книге основное внимание уделяется писателям и писательницам, литературоведам, историкам, активистам и активисткам, которые осознавали себя представителями национальной культуры, писали и печатались преимущественно на беларусском языке и воспринимали себя глубоко укорененными в беларусской культуре. Хотя советская национальная политика до некоторой степени стимулировала культурное разнообразие[10], в конечном счете она подавляла свободное развитие национальных культур, что не могла принять национальная интеллигенция.

В современной истории Восточной Европы национализм описывается как могучая сила, придавшая советским республикам дополнительный импульс в их борьбе за независимость в годы перестройки и сразу после нее. В то же время по-прежнему недооценивается его роль как критического пункта расхождения между интеллигенцией и властями на протяжении всей советской истории. В связи с этим важно отметить, что первоочередное внимание к национальному и реактуализация связей внутри определенного в терминах этничности сообщества уже к середине 1980-х годов сделали требование национальной самореализации политическим[11].

Аналогично недооцениваются возобновившиеся в послесталинское время попытки интеллектуальных элит советских республик восстановить преемственность с досоветской историей. Для радикально нового общества, которое, как декларировала советская идеология, возникало на этом пространстве, эта преемственность казалась ненужной и даже вредной. Однако усилия историков и литераторов протянуть историю своего народа за пределы, очерченные официальной историографией, даже принуждали последнюю к пересмотру этих границ.

«Слово „самиздат“, как и слово „интеллигент“, на другие языки надо переводить с русского», – писал видный литературный критик Лев Аннинский, как будто траектория распространения самиздата началась в русском языке и всегда выстраивалась вокруг него[12]. История русских диссидентов и их издательской деятельности, как бы она ни была важна, на долгое время затмила нонконформизм в других советских республиках. Потому в центре данного исследования – «периферийное» диссидентское движение и родившиеся в советской Беларуси нонконформистские идеи, которым историческая наука до сих пор не уделяла достаточно внимания. Хотя неподцензурная беларусская литература сравнительно невелика количественно, она затрагивает множество тем – от экологической и социальной ситуации в БССР до критики советского антисионизма[13].

В этой работе я показываю, что распространение самиздата и диссидентских идей происходило не только односторонне, от центра к периферии[14]. Я хочу выдвинуть на первый план идею «многонаправленности культурных отношений», сформулированную Михой Перри и Ребеккой Фосс[15]. Я намерена проследовать более сложными маршрутами, которые проложили себе неподцензурные идеи на Востоке и Западе, в центре и на периферии, в прошлом и настоящем, в официальной и нелегальной литературе.

Я уделяю основное внимание альтернативным идеям, циркулировавшим в среде беларусской интеллигенции, и задаюсь вопросом: кому они были адресованы и в каком объеме могли транслироваться? Меня интересует, могли ли они влиять на периферийный и консервативный культурный ландшафт советской Беларуси и если да, то каким образом. Помня, что национальная солидарность была одной из главных опор антикоммунистической оппозиции в Восточной и Центральной Европе, я задаюсь вопросом: как и при каких условиях культурное инакомыслие возникло и развилось среди интеллигенции – в ситуации, когда большинство граждан БССР были лояльны советскому режиму?

Другой принципиальный вопрос, на который я ищу ответ в этой работе, связан с происхождением идей, циркулировавших в самиздате. Были ли диссидентские движения в соседних странах и во всем социалистическом блоке нормативными для беларусского инакомыслия? Или, напротив, оно ориентировалось в первую очередь на критику реалий социалистической Беларуси, русификацию и местные проблемы? В 1970 году видный русский литературный критик и самиздатовский автор Григорий Померанц с горечью отметил: «Борьба с местными нелепостями провинциализировала наш дух»[16]. Было ли влияние этой борьбы еще сильнее на советской периферии, где она сосредотачивалась на «узких» проблемах национального самоопределения и отстранялась от более универсальных вопросов? Каким образом интеллигенция в неподцензурных и официальных публикациях спорила и договаривалась о границах между разрешенным и запрещенным, одобряемым и неодобряемым? И наконец, каким образом интеллигенты (исполняя или не исполняя свою функцию представителей общества или борцов за права непредставленных социальных групп) справлялись с конкретными вызовами письма и мышления внутри социалистической системы?[17]

Фредерике Кинд-Ковач и Джесси Лабов обращают внимание на то, что идеи, сложившиеся в подпольной и нонконформистской литературе, не следует изображать как реликты героической эпохи политической оппозиции и протестных движений[18]. Борьба за собственные культурные и политические права могла оборачиваться невниманием к интересам и правам других групп. Действительно, один из самых проблематичных аспектов демократического и национального движения – его отношение к поощряемым, пусть и не всегда на официальном уровне, антисионизму и антисемитизму.

Чернобыльская катастрофа – еще одна тема, в первые годы перестройки вызвавшая острые дискуссии в среде нонконформистской интеллигенции. Катастрофа произошла в апреле 1986 года, но общество забеспокоилось только с лета 1988-го[19]. Кое-какая информация доходила до населения из государственных или неподцензурных источников, но по большей части реакция была неадекватна масштабу катастрофы. Согласно позднейшим отчетам, семьдесят процентов от общего количества радиоактивных осадков выпали в Беларуси; до тридцати процентов территории республики были в той или иной степени заражены радиацией. В связи с этим я пишу в этой книге о том, как писатель и профессор филологии Алесь Адамович предпринял одну из редких попыток разрушить эту стену молчания.

Хотя история интеллигенции в советской Беларуси имела свои особенности, в ней проявились и более общие тенденции, характерные для всего СССР и стран «народной демократии». Поэтому, рассказывая историю беларусской нонконформистской интеллигенции в позднесоветскую эпоху, я по возможности рассматриваю ее в более широкой перспективе – например, прослеживаю связи с русской и украинской интеллигенцией и с беларусским эмигрантским сообществом. Было бы трудно вовсе проигнорировать политическую изоляцию (а в БССР ее проявления во многом были еще более сильными), однако следует признать, что маршруты культурного взаимодействия были гораздо более сложны и запутанны. Как показывают последние научные работы о периоде холодной войны, железный занавес не просто разделял мир на две непроницаемые части – он также создавал возможности для неожиданных культурных связей, существовавших поверх этой границы и вопреки ей[20]. Кинд-Ковач и Лабов в своей работе 2013 года предлагают

интерпретировать систему циркуляции самиздата и тамиздата как нечто большее, нежели простой поток контрабандного материала с Востока на Запад или с Запада на Восток; это была сеть пересылки и распространения, перевода и обратного перевода, усиления и искажения, и наконец, коллекционирования и архивирования…[21]

Я также рассматриваю в книге идеологическую борьбу за лояльность интеллигенции, описанную, помимо прочих, Чеславом Милошем и Надеждой Мандельштам[22]. В конечном счете, история интеллигенции при советском режиме была по большей части историей конформизма. Коммунистическая партия принуждала интеллигенцию служить себе террором, но также склоняла к сотрудничеству перспективами признания и жизненных благ. Насилие, сопровождавшее установление советской власти в национальных республиках в конце 1920-х и 1930-х годах, повторилось, хотя и с несколько меньшей интенсивностью, на новоприсоединенных территориях (включая части Украины и Беларуси) в 1939–1940-м и в послевоенный период. Беларусские интеллектуалы, зачастую происходившие из неполноправных и бедных крестьянских семей, ценили образование и материальные блага, приобретенные ими при советском режиме. Как соотносились между собой нонконформизм и конформизм? Каким образом человек делал шаг наружу из круга конформности? Ведь из множества рассказов и воспоминаний хорошо известно, что нонконформизм редко передавался «по наследству», он требовал пройти долгий путь, полный разочарований и размышлений, падений и взлетов[23].

Беларусская диаспора на Западе, в отличие от украинской и тем более польской и чешской, не играла решающей роли в формировании инакомыслия внутри республики. Хотя статьи и эго-документы эмигрантов и показывают, что в диаспоре существовал устойчивый интерес к событиям в советской Беларуси, благодаря доступности советской периодики в западных библиотеках их знания о ситуации внутри республики были довольно обширными. Важнейшую роль здесь играли Институт изучения СССР (Institut zur Erforschung der UdSSR) в Мюнхене и исследовательский отдел Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE/RL)[24], где в разные времена работали такие интеллектуалы-эмигранты, как Янка Запрудник (Янка Запруднік), Антон Адамович (Антон Адамовіч), Владимир Глыбинный (Уладзімір Глыбінны), Павел Урбан (Паўла Урбан) и Станислав Станкевич (Станіслаў Станкевіч)[25]. Но все же сравнительно малое число беларусских эмигрантов, политические разногласия внутри их сообщества и слабый интерес Запада к «беларусским вопросам», остававшийся на низком уровне вплоть до подъема политического движения внутри республики в 1988 году, в целом ограничили их возможность влиять на национальное сопротивление в БССР[26].

Было бы ошибкой переоценивать влияние и распространенность инакомыслия и нонконформистских дискурсов. Алексей Юрчак утверждает, что с начала перестройки многие интеллектуалы считали необходимым подчеркивать и даже культивировать мифы о собственном инакомыслии[27]. В новых условиях многие постфактум склонны были преувеличивать свой героизм, смелость и влиятельность своих прежних действий и заявлений[28]. Эта логика сохраняется во многих национальных пантеонах антисоветского сопротивления, в том числе в Беларуси. Кроме того, в связи с тем что сопротивление властям в Беларуси продолжается и сегодня, разновременные истории инакомыслия могут пересекаться или затмевать друг друга.

Особое внимание в книге я уделяю писательскому сообществу и нонконформизму внутри него, что обусловлено особым положением писателя в советском обществе. Благодаря специфической издательской и читательской культуре СССР писатель имел больше доступа к своей аудитории, чем кто-либо еще. Кроме того, в некоторые периоды писатели имели возможность договариваться о границах дозволенного в советской культуре. Также они выступали защитниками «безмолвных», слабо представленных групп населения[29]. С точки зрения беларусского советского писателя реально и метафорически непредставленными, лишенными права голоса были и советские колхозники, и простые (бывшие) участники войны, да и беларусский язык и культура в целом.

Вацлав Гавел определил диссидентов как людей, «склонных к интеллектуальным занятиям» или «пишущих»: это «люди, для которых письменное слово есть главный и зачастую единственный политический инструмент, которым они владеют»[30]. Так же и философская мысль на Западе зачастую ставила знак равенства между интеллектуалами и писателями[31].

Союзом писателей (Саюз пісьменнікаў) БССР, который был основан 1 июня 1934 года, руководили партийные функционеры. Он зависел от политики центральных властей, однако в послесталинский период стал обладать частичной автономией. Его роль была двойственной[32]. С одной стороны, Союз ограничивал свободу творческой интеллигенции. С другой – гарантировал писателям привилегированное положение в обществе, обладал некоторым моральным авторитетом и стимулировал творческую продуктивность. Еще в 1988 году писатель и критик Владимир Колесник (Уладзімір Калеснік, 1922–1994) указал на эту амбивалентность:

Мне нравится наша литературная среда, потому что всегда, насколько я помню, в ней была внутренняя свобода, иногда смелость, в худшем случае юмор, чтобы, даже допуская компромиссы, понимать, что это дело паскудное[33].

Союз был местом, где случались острые дискуссии, а его члены иногда проявляли определенную солидарность. Неслучайно негосударственный Союз беларусских писателей (Саюз беларускіх пісьменнікаў) независимой Беларуси считает себя преемником Союза писателей БССР[34].

Понятия и подход

Слово «самиздат», первоначально предложенное поэтом Николаем Глазковым и популярное в среде послевоенной советской интеллигенции, обозначает старый, но никогда полностью не исчезавший феномен[35]. В течение XIX века, до русской революции 1905 года (и даже после нее), беларусская интеллигенция, как и многие другие революционные группы и национальные ассоциации, часто публиковала, пересылала контрабандой и распространяла неподцензурную и запрещенную литературу.

Говоря о нонконформистах и производителях самиздата в советской Беларуси, я часто использую слова «интеллигенция» и «интеллектуалы» как синонимы[36]. Но там, где это возможно, я использую термины «интеллигенция» или «творческие работники», потому что они более адекватно отображают специфику изучаемого периода, подчеркивая влияние русского интеллектуального наследия XIX века на советскую культуру.

Русская культура – и особенно литература XIX века – имела значительное влияние на мировоззрение беларусской интеллигенции. Не менее важными были идеи беларусского национального движения (или «адраджэння» – возрождения) начала XX века, связи с другими национальными культурами, особенно польской и украинской, традиционная крестьянская мораль и опыт множества войн и оккупаций.

В конце 1980-х годов, когда ослабла цензура и распространились западные идеи, поменялась и саморепрезентация интеллигенции. Интеллигенты из национальных республик, увлеченные открытием западной интеллектуальной культуры, пытались дистанцироваться от доминирующей русской культуры и предпочитали называть себя «интеллектуалами»[37].

Сергей Ушакин исследовал трансформацию позднесоветской и постсоветской интеллигенции в свете предложенного Антонио Грамши деления интеллектуалов на «традиционных» и «органических»[38]. Ушакин утверждает, что советская интеллигенция совмещала оба этих типа[39]. Она сохраняла верность традиционным ценностям и в то же время была органичной частью современного ей общества, служа посредником между властью и народом:

Социалистическая интеллигенция, созданная социалистическим государством, – будь она активно поддерживавшей его силой либо подпольной оппозицией – причудливым образом сочетала в себе апелляции к традиционным ценностям и нормам со специфической органической сенситивностью, позволявшей наполнять исторические формы современным содержанием[40].

Но похоже, что решающее значение для нонконформистской интеллигенции в СССР играло не сочетание органицизма и традиции, а конфликт между ними. Поиск моральных авторитетов был стабильно присущ интеллигенции на всем протяжении XIX и XX веков независимо от политических обстоятельств. Именно эти вдохновляющие поиски моральных ориентиров отличают русскую литературу, что ярче всего проявляется в творчестве Льва Толстого и Федора Достоевского. Советская интеллигенция унаследовала традиции русской демократической мысли и русской культуры XIX века с ее стремлением к справедливости и правде. В то же время она представляла собой продукт социалистической системы, мобилизованный на поддержание ее стабильности. Отсюда – трудноразрешимое внутреннее противоречие, подталкивающее к разрыву с системой.

В 1975 году чешский философ Ян Паточка написал, что «жизнь в правде» должна служить основой как политики, так и повседневной жизни[41]. Под влиянием Паточки другой чешский интеллектуал и диссидент Вацлав Гавел настаивал, что «жизнь в правде» («život v pravdě») есть акт мирного сопротивления, всегда доступный слабым[42]. В Советском Союзе Александр Солженицын с его призывом «жить не по лжи» противопоставил правдивую жизнь аморальности коммунистического режима[43]. То же искание правды было основным принципом литературной деятельности для таких беларусских писателей, как Василь Быков и Алесь Адамович. Принципом, к которому они пришли через практику письма и во многом раньше Солженицына и Гавела. Быков, Адамович, а также и многие другие представители национальных литератур видели главной задачей литературы говорить правду, даже (и прежде всего) если эта литература выходит в госиздате.

Историк Олег Дернович применил понятие нонконформизма к контексту советской Беларуси, включив в него разнообразные способы выражения несогласия с господствующей системой. Дернович объясняет:

Нет нужды создавать миф о широком антитоталитарном движении в советской Беларуси 1953–1985 годов, но столь же неадекватными являются и заявления о социальной апатии беларусского общества и, соответственно, об отсутствии внутренних ментальных ресурсов для саморазвития[44].

В этом контексте термины «культурное инакомыслие» или «культурное сопротивление» (cultural dissent) и прилагательное «нонконформистский» представляются наиболее адекватными для понимания и описания разнообразных практик интеллектуального сопротивления в советской Беларуси, необязательно связанных с открытой политической борьбой. Эти примеры культурного сопротивления не всегда можно маркировать как случаи откровенного политического «инакомыслия», но они характерны для советского общества не менее, а может, и более, чем последние. Как утверждали литературные критики Александр Генис[45] и Петр Вайль, «культурное инакомыслие» предшествовало в СССР всем остальным формам инакомыслия и было самой действенной его формой[46].

Я обращаюсь к идеям тех интеллигентов, которые публично или подпольно представляли себя в своих сочинениях (или другой творческой деятельности) в качестве трансляторов культурного инакомыслия и как-либо противоречили официальной точке зрения. Они зачастую обладали влиянием в своей профессиональной области и стремились сообщить свои идеи широкой публике. Они расходились с официальной точкой зрения в своих антитоталитарных, демократических устремлениях, требовали свободы слова, печати, собраний и религии и призывали к свободному развитию национальных культур и языков. И делали это, согласно удачному обобщению Бенджамина Натанса, в той или иной степени пытаясь жить и писать как «свободные люди» в несвободной стране[47].

Термин «третье (или промежуточное) пространство», заимствованный из постколониальной теории Хоми Бхабхи, применим, на мой взгляд, и для беларусской интеллигенции внутри советской системы[48]. Интеллигенция маневрировала между инакомыслием и конформностью, между самодеятельными публикациями и государственными издательствами. Временами границы между разрешенным и запрещенным размывались. Две популярные характеристики беларусской нации XX века – «тутэйшыя» (местные) и «партизаны» – хорошо подходят и к среде беларусской интеллигенции[49]. Художник и писатель Артур Клинов (Артур Клінаў) охарактеризовал партизанскую тактику как единственную форму сопротивления, возможную в Беларуси в последние два столетия[50]. Подобным же образом суть беларусской культуры ухвачена в идее «неприсутствия» (непрысутнасці), предложенной Валентином Акудовичем (Валянцін Акудовіч)[51]. Интеллигенция, тесно связанная с актуальными вопросами местной жизни (такими, как упадок беларусской деревни или судьба беларусского языка), в большинстве случаев не была готова к открытому неповиновению и часто выбирала тактику компромисса, обходных путей, неприятия, а то подрыва навязанных сверху границ и правил поведения.

Идеи, появлявшиеся в самиздате, проходили извилистым путем влияний и перетолкований. Они отражали дух времени, следы которого сохраняются до наших дней. Своеобразные переговоры о рамках возможного происходили, хотя и в меньшей степени, также в официальной литературе: эзопов язык (аллегории), многомесячные споры с редакторами, рецензентами и цензорами, прикрытие идеологически корректными фразами – список таких приемов далеко не полон[52]. Во время перестройки и в начале периода независимости эти идеи трансформировались в мощные политические программы и интеллектуальные проекты.

В этой книге я доказываю, что многие официальные публикации были не менее подрывными для советской системы, чем некоторые самиздатовские. Один из лучших примеров в беларусской советской литературе – военные повести Василя Быкова, большинство из которых было опубликовано в госиздате. Тем не менее сочинения Быкова ни в коей мере не избежали цензурных изъятий и ожесточенной критики в советской прессе. Его повести не попадали в категорию запрещенных, но служили образцами нековенционального мышления, предлагавшего пересмотр официального дискурса о войне.

Следуя идее Дипеша Чакрабарти из его работы «Провинциализируя Европу», мы можем оценивать периферийные диссидентские идеи и практики не как «вторичные» и «отстающие», но как фундаментальную часть разнонаправленного движения сопротивления социалистической системе в Восточной и Центральной Европе. В этом случае развитие на периферии, несомненно, испытывало влияние центра, но во многом выстраивалось по своим законам и имело свою динамику[53].

Уолтер Миньоло и Мадина Тлостанова доказывают, что локальные истории и альтернативные варианты модерна обычно воспринимаются как «зависимые и суррогатные компоненты триумфального шествия глобальной истории модерна»[54]. Но изучение локальных, периферийных культур должно опираться на идею пограничного мышления, которое противостоит господствующим нарративам и открывает многовариантную, поливерсальную, а не универсальную реальность. Такое пограничное мышление позволяет переоформить «эту историю и внести свой вклад в многовариантный мир, где могут сосуществовать множество миров»[55].

В беларусской интеллектуальной традиции Беларусь как пограничную зону, где пересекаются, взаимодействуют и сталкиваются культурные влияния, первым описал Игнат Абдзиралович (псевдоним Игната Канчевского, 1896–1923). В своем эссе «Вечным путем» («Адвечным шляхам») Абдзиралович предложил мыслить беларусскую культуру как текучую и «льющуюся», но сохраняющую свою суть во времени, подобно вечному огню Гераклита Эфесского[56]. Беларусская культура, локализованная на границе между Западом и Востоком, католицизмом и православием, подверженная их политическим и религиозным влияниям, сохранила свои уникальные особенности[57]. С точки зрения Абдзираловича, локализация на пограничье грозит поглощением более крупными культурами, но в то же время дает шанс взрастить уникальную творческую энергию[58].

В 1999 году, развивая идею Абдзираловича, философ и постколониальный мыслитель Игорь Бобков (Ігар Бабкоў) объяснил, как можно заниматься исследованием такой культурной поливалентности, или, его словами, транскультурности:

если попробовать обозначить источник транскультурности беларусской традиции, то в разные исторические эпохи они будут разными. Но два фундаментальных момента остаются константными: существование в зоне цивилизационного разлома и колониальные – нео- и постколониальные практики[59].

Самиздат и нонконформистская литература как объекты исследования – ценный источник для изучения семантических границ между различными культурами производства и контроля знания[60]. Такие границы всегда подвижны, поскольку смысл текста «меняется в зависимости от условий его производства и распространения»[61]. «Самиздат» означает и неподцензурные тексты, и сам акт нелегального, запрещенного производства, размножения и распространения идей. Поэтому он позволяет плодотворно изучать пограничные, промежуточные дискурсы и практики, границы между которыми иногда трудно определить. Как пишет о советском «архипелаге Самиздата» Вольвганг Айхведе,

границы между мирами разрешенного, терпимого, не разрешенного и запрещенного были текучими. Они могли меняться от места к месту. От периода к периоду[62].

Историография

До этого времени большинство проектов по изучению культурного инакомыслия и самиздата специально не обращались к советской Беларуси, так же как редко изучали культурную оппозицию в Молдове, Румынии, Болгарии и других «послушных» республиках Восточного блока[63]. Большинство научных работ, антологий самиздата и справочников по диссидентам, в том числе «История инакомыслия в СССР» Людмилы Алексеевой, не включают БССР и оставляют ее «белым пятном» на карте инакомыслия и самиздата в Центральной и Восточной Европе[64]. А например, в двухтомном «Словаре диссидентов» Александра Даниэля и Ирены Беньковской упоминаются имена только четырех беларусских диссидентов: Олега Бембеля (р. 1939), Ларисы Гениюш, Зенона Позняка и художника Евгения Кулика (Яўген Кулік, 1937–2002)[65].

В годы холодной войны немногочисленные беларусские эмигрантские ученые и активисты ставили вопрос о сути культурного сопротивления в БССР. Еще в 1958 году литературный критик Антон Адамович при поддержке Института изучения СССР в Мюнхене исследовал элементы сопротивления советизации в беларусской литературе с 1917 по 1957 год[66]. Адамович, активный участник литературных дискуссий 1920-х и 1930-х годов, был обвинен в национал-демократизме (советско-беларусский неологизм: «нацдэмаўшчына») на процессе против Союза освобождения Беларуси (Саюз вызвалення Беларусі, 1930). Будучи непосредственным свидетелем этих событий, он имел возможность раскрыть неизвестные публике подробности, но его личная биография, как и политическая ориентация мюнхенского института в самый разгар холодной войны, сегодня заставляют сомневаться в объективности его работы. Тем не менее она заслуживает внимания как одна из первых попыток изучить отношения между интеллектуалами и властью в первые десятилетия существования БССР.

Адамович отмечал, что уже в 1920-х годах для оппозиции советской власти национализм в разных его формах стал главной идеологической опорой. Вовлекая национальную интеллигенцию в строительство социализма, молодое советское государство применяло стратегию кнута и пряника: новые захватывающие возможности в сфере образования и национального самоопределения сменялись репрессиями и террором. Интеллигенция реагировала по-разному: открытым противостоянием, «внутренней эмиграцией», попытками вовлечь представителей режима в диалог или дискуссию, конформностью, оппортунизмом. Адамович завершал свою работу в 1958 году, когда дискурсивный поворот от сталинизма был уже намечен в романе Ильи Эренбурга «Оттепель» (опубликованном в мае 1954 года) и речь Н. Хрущева уже прозвучала на XX съезде КПСС (25 февраля 1956 года)[67]. Однако в этом время он все еще не наблюдал признаков десталинизации в беларусской литературе.

Другой эмигрантский ученый, историк Янка Запрудник, был первым, кто поставил вопрос о нонконформизме в послесталинской БССР[68]. Будучи редактором Беларусской службы RFE/RL[69] в 1956–1991 годах, он имел широкий доступ к официальным советским публикациям. С самого начала своей работы он сосредоточил внимание на особенностях национальной политики в СССР. В 1979 году Запрудник предложил концепцию инакомыслящих («іншадумцы») как более адекватную применительно к людям, так или иначе сопротивлявшихся советскому режиму. Он предположил, что термин «диссидент» был в каком-то смысле выгоден властям: его созвучность слову «диверсант» позволяла имплицитно выводить несогласных за рамки закона и общества[70].

Как видно по публикации Янки Запрудника 1979 года, эмигрантское сообщество должно было реконструировать (а иногда изобретать) смысл событий, происходивших в советской Беларуси. В то время неформальные каналы передачи информации между советской Беларусью и Западом были все еще очень ограничены.

Запрудник вернулся к теме инакомыслия в БССР десять лет спустя, когда западные наблюдатели открыли для себя потенциал национальных движений в Советском Союзе, а неподцензурные беларусские публикации наконец стали достигать иностранного читателя[71]. Он следил и за официальными, и за самиздатовскими публикациями и сообщал о зарождении политического протестного движения[72]. В то же время он хорошо знал такие публикации беларусского тамиздата, как «Письмо русскому другу» (1979) и «Письма Горбачеву» («Лісты Гарбачову», 1986)[73].

Когда в 1985 году в Лондоне вышла самиздатовская книга Олега Бембеля «Родной язык и морально-эстетический прогресс» («Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс»), британский лингвист Майкл Кирквуд написал на нее рецензию. Он верно оценил сомнительную академическую ценность этой работы, но совершенно не рассмотрел ее большого символического значения[74]. Текст Бембеля был одним из редких образцов беларусского самиздата и затем тамиздата, широко читаемых и обсуждаемых интеллигенцией. Работа была написана и издана в то время, когда дискуссии на темы национальной идентичности и национализма в БССР, как будет показано в этой работе, все еще подвергались строгой цензуре и играли первостепенную роль для политической мобилизации. Она привлекала читателей смелостью постановки вопроса и неординарностью формы изложения.

С начала 1990-х, а затем в начале 2000-х годов беларусские исследователи тоже стремились собирать, описывать и систематизировать доступную информацию о диссидентских движениях в БССР. В 1991 году историк Юрий Лаврик (Юры Лаўрык) опубликовал первопроходческую работу о самиздате в Беларуси. Он разделил весь советский самиздат на всесоюзный (включая все русскоязычные неподцензурные публикации от «Архипелага ГУЛАГ» до «Камасутры»), национальный (сосредоточенный на национальных проблемах и борьбе против национальной партократии) и локальный[75]. Лаврик указал на давнюю традицию неподцензурной беларусской печати, которая началась, по его мнению, еще в XVI веке, с полемических сочинений православного священника и полемиста Афанасия Филиповича[76].

По мнению Лаврика, беларусский советский самиздат в своем развитии прошел через три фазы. В 1965–1971 годах распространялся всесоюзный самиздат. В 1971–1988-м появились первые национальные публикации, а после 1988 года неподцензурные публикации растеклись по всему обществу[77]. Примерно тогда же социолог Олег Манаев обнаружил рост аудитории западных радиопередач среди беларусской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет[78].

Затем классификацию нонконформистских движений предложил археолог и бывший диссидент Михаил Чарнявский (Міхась Чарняўскі, 1938–2013). Он разделил инакомыслящую интеллигенцию на две основные группы: демократов и беларусских национал-патриотов[79]. Первые, по его мнению, были озабочены общими вопросами демократии и прав человека, вторые стремились сохранить и возродить национальную культуру и язык.

В 1996 году для сохранения памяти о недавнем коммунистическом прошлом был основан Архив новейшей истории (Архіў найноўшае гісторыі, Modern History Archive, MHA), ориентированный в основном на историю антисоветского сопротивления. Опираясь на собранные источники, историк Олег Дернович выпустил под своей редакцией двухтомный справочник о нонконформизме, демократической оппозиции и репрессиях в послесталинской советской Беларуси[80]. В то время как Чарнявский заключал, что главной эмансипирующей движущей силой интеллигенции была не демократия, а национальное сопротивление, Дернович объявлял демократическим каждый ненасильственный акт сопротивления советскому режиму. Дернович и его соавторы первыми исследовали разнообразные культурные и политические протестные движения, а также единичные случаи проявления несогласия. Но эта важная работа не смогла избежать недостатков, характерных для постсоветской национальной историографии 1990-х: она опиралась на предвзятые интерпретации советской государственной политики и героизировала любое проявление инакомыслия.

Составленная Леонидом Моряковым (Леанід Маракоў) трехтомная энциклопедия интеллигенции, репрессированной в 1794–1991 годы, – подробный свод информации об оппозиции и репрессиях, где, помимо прочего, предполагается преемственность между советским и более ранними периодами беларусской истории[81].

В 1998 году Юрий Лаврик и Лариса Андросик (Ларыса Андросік) опубликовали первый и до сих пор единственный каталог неподцензурных периодических изданий советской Беларуси. Этот каталог содержит основную справочную информацию о подпольных журналах, выпущенных в 1917–1990 годах[82]. Ранее, в 1992-м, некоторые неподцензурные источники (опубликованные после 1987 года) были каталогизированы в справочнике, выпущенном исследовательским центром «Восточная Европа» (Forschungsstelle Osteuropa, FSO) в Бремене[83].

Сегодня, через тридцать с лишним лет после распада Советского Союза, культурное инакомыслие и неподцензурная печать в БССР требует дополнительного изучения.

Переход к новому пониманию культуры и интеллигенции в БССР наблюдается в статье А. Левицкого. Автор предлагает термин «внутреннее диссидентство», призывая отказаться от дихотомии сопротивления и несогласия, «социалистического» и «национального» и, созвучно предложению Сергея Ушакина[84], рассматривать инакомыслие в Беларуси как «органическую составляющую системы официальной культуры»[85].

Райнер Линднер в своей влиятельной книге об исторической политике в Беларуси изучил отношения между интеллектуалами (на примере историков) и государственной властью и эволюцию этих отношений на протяжении XIX и XX веков[86]. Эта книга содержит много источникового материала и полна глубоких наблюдений. В то же время Линднер основывает свою аргументацию на противопоставлении национальных и проправительственных историков и потому остается внутри традиционной дихотомии «конформисты – нонкомформисты»[87]. Работа Пера Андерса Рудлинга о беларусском национализме начала XX века посвящена истокам беларусской национальной идеи, которая стала главным источником сопротивления для послевоенного поколения интеллектуалов[88]. Важно, что Рудлинг, как и Линднер, уделяет большое внимание периодике, справедливо считая ее главным проводником интеллектуальных дискуссий в XX веке.

Дмитрий Кривошей (Дзмітры Крывашэй), Райк Айнакс и Ирина Кашталян утверждают, что десталинизация слабо повлияла на БССР[89]. Это заметно и по тому, как осознавала себя беларусская интеллигенция. За исключением книги Алеся Адамовича «Мы – шестидесятники», вышедшей только в 1991 году, самоназвание «шестидесятники» не имело такого значения для интеллектуалов из советской Беларуси, как для их коллег из Москвы, Киева и Ленинграда[90].

Но если мы все же применим понятие «шестидесятники» и к беларусской интеллигенции, то двумя ярчайшими представителями этого поколения можно считать Василя Быкова и Алеся Адамовича.

В конце 1960-х Василь Быков был сурово раскритикован в ведущих органах советской печати за повесть «Мертвым не больно» («Мертвым не баліць»)[91]. Она первоначально вышла в 1965 году на беларусском языке в журнале «Маладосць» («Молодость»). Через год ее русский перевод опубликовал Александр Твардовский (1910–1971) в журнале «Новый мир», который в то время славился либерализмом[92]. Хотя Быков написал и опубликовал свою повесть еще до периода, которому посвящено данное исследование, влияние этой публикации продолжалось и в следующие десятилетия. После нее Быков сделался ведущим беларусским интеллектуалом 1970–1980-х годов и постсоветского периода. Зина Гимпелевич в своей литературно-критической работе о Быкове освещает малоизвестные факты его биографии. В основном они касаются сложных отношений писателя с властями. Гимпелевич в своей книге также кратко анализирует менее изученную часть быковского наследия – его полемические статьи, опубликованные во время перестройки и в первые годы беларусской независимости[93].

Когда эта книга была уже по большей части написана, вышло глубокое исследование Саймона Льюиса, где он обсуждает альтернативные концепции беларусской идентичности в прозе Василя Быкова, Владимира Короткевича (Уладзімір Караткевіч, 1930–1984) и некоторых авторов следующего поколения. Иногда наши идеи совпадают, особенно в том, что касается беларусской советской литературы, но также, как я надеюсь, дополняют друг друга. Льюис изучает (не)способность литературы преодолеть «разрыв между историей и памятью», тогда как я сосредотачиваю внимание на ее потенциале смещать границы между разрешенным и запрещенным, конформностью и инакомыслием[94].

В публикациях Майкла Урбана, Дэвида Марплза и Григория Иоффе предложены интересные идеи об истории послевоенной советской Беларуси, преимущественно о ее политическом и общественном развитии и ускоренных процессах индустриализации и урбанизации[95]. О быстром росте и развитии Минска в послевоенное время подробно пишет в своей книге Томас Бон[96]. С географической точки зрения Минск занимает центральное место в данной работе, потому что в нем располагалось большинство беларусских вузов, издательств, редакций журналов и газет, в связи с чем он служил местом жительства и работы большинства интеллектуалов, о которых рассказано в этой книге (см. таблицу 5).

Рышард Радзик назвал общество БССР одним из немногих, где советская идеология успешно подменила собой национальную идею[97]. По его словам, в обществе с преимущественно православной общинной культурой элиты должны были стать во главе национальной консолидации, но ни в начале XX века, ни в течение всего советского периода они не смогли выполнить эту миссию[98]. Но было бы неверно полностью отрицать влияние интеллигенции. В этом плане кажется более корректной метафора архипелага («Архипелаг Беларусь»), предложенная философом Валентином Акудовичем, или идея «излучающих» (и сужающихся) кругов, разработанная Григорием Померанцем[99]. Интеллигенция создала и поддерживала анклавы беларусской культуры и идентичности, которые в разные периоды привлекали больше или меньше последователей.

1986 год считается поворотным моментом, после которого оппозиционная культура распространилась в широких слоях советского общества. Это было связано с социальными и культурными процессами перестройки, а также с атомной катастрофой 26 апреля 1986 года – особенно для Беларуси и Украины[100].

Периоду перестройки в БССР и активизации национального движения посвящены публикации Рудольфа А. Марка, Марплза, Запрудника и немецкого политолога Астрид Зам. Зам считает чернобыльскую трагедию триггером, спровоцировавшим вспышку национальных чувств[101]. Марплз описывает перестройку как период неопределенности, который не закончился в Беларуси с коллапсом Советского Союза, а еще продолжался в первые годы независимости[102]. Марплз, Зам, Мелани Арндт и Александр Долговский в своих публикациях освещают чернобыльскую катастрофу и ее социальные последствия[103].

Работы об антисемитизме в Советском Союзе обычно посвящены ядру Советского Союза и редко – национальным республикам[104]. Официальный антисемитизм, характерный для позднесталинской эпохи, в 1960–1970-х годах затих, но никогда не исчезал из официального дискурса. Советская антисионистская кампания усилилась в период Шестидневной арабо-израильской войны 1967 года и скрыто продолжалась до конца 1980-х. Движение «отказников» – то есть советских евреев, которые хотели покинуть Советский Союз, но получали отказ, – наблюдалось и в советской Беларуси[105]. Однако по отношению к Беларуси эта тема все еще остается малоизученной. В то время государственный антисионизм и антисемитизм не имели значительной поддержки среди нонконформистской интеллигенции, однако такие случаи были, и они заслуживают внимания[106]. Негативные настроения по отношению к еврейскому населению начали более активно проявляться в 1980-х годах параллельно с подъемом национальных движений. Известно, что в ситуации, когда ведется борьба за собственную идентичность, ближайший «другой» оказывается под угрозой непризнания и отрицания. Типичная ловушка «молодых национализмов» – когда недавно угнетенные народы, получив шанс на самоутверждение, сами начинают враждебно относиться к другим. Ее не смогло полностью избежать и беларусское национальное движение.

Пер Андерс Рудлинг в работе о деятельности ОУН-УПА[107] и ее месте в современной украинской политике памяти показывает, что в Восточной Европе антисемитизм вышел за пределы ультраправой идеологии и возродился в среде демократически ориентированных национальных активистов[108]. Рудлинг также одним из первых обратил внимание на замалчивание Холокоста в послевоенной Беларуси. Он отмечает, что беларусское эмигрантское сообщество предпочитало гомогенизирующие концепции нации, где также в некоторых случаях присутствовал антисемитизм[109]. Возвращение памяти о еврейской Катастрофе в период Второй мировой войны и о еврейской истории Беларуси в целом также могут быть рассмотрены как практики культурного сопротивления. Тем более что они нередко оставались также и в тени беларусского национального проекта. В период перестройки Холокост и дискриминационная советская политика против еврейского населения были в значительной степени задвинуты на задний план, в том числе и темой страданий беларусского народа от сталинского «геноцида» и позже от Чернобыльской катастрофы[110].

Работы по антисемитизму в Беларуси все еще редки[111]. Из эмигрантских ученых, вероятно, активнее всех публикуется по теме истории еврейской общины в Беларуси Леонид Смиловицкий[112]. Следует назвать также работы Эммануила Иоффе и Якова Басина об истории беларусских евреев и об интерпретациях Холокоста в советской историографии[113].

Источники

В отличие от других посткоммунистических стран, особенно России, Польши и Чехии, самиздатовские публикации из БССР до сих пор не систематизированы и не проанализированы. Хотя в последнее время делались попытки собрать коллекцию беларусского самиздата, это лишь первые шаги к составлению базы данных о неподцензурной литературе[114]. Поэтому классификация и описание самиздата стали важными этапами моей работы с источниками (см. таблицы 2, 3 и 4).

Общеизвестно, что неподцензурные публикации в БССР 1968–1988 годов были редки и нерегулярны, но все-таки их качество и разнообразие противоречат утверждению об «отсутствии беларусского самиздата». Не все самиздатовские публикации сохранились. Некоторые известны только по описаниям публикаторов, потому что их конфисковали и, вероятно, отправили в секретные архивы КГБ[115]. Не все авторы осознавали историческую ценность своего печатного или рукописного текста, когда работали над ним. Для большинства не существовало ни культуры самиздата, ни его культа. Самодельные и самостоятельно размноженные документы могли пониматься как непосредственный акт протеста, изготавливаться для собственного удовольствия или просто из-за отсутствия средств и связей для получения официальной копии лучшего качества[116]. Материальная оболочка имела меньшую ценность, чем содержание, которое необходимо было как можно скорее «проглотить» и усвоить, особенно потому, что физическое обладание материалом создавало потенциальную угрозу его владельцу.

Некоторые самиздатовские публикации сохранились только в цифровых копиях и выложены в интернет. В этом отношении тоже необходимо учитывать контекст: в Беларуси, как и в некоторых других постсоциалистических республиках, авторские права регулируются и понимаются не так, как в Западной Европе. Появление новых коммуникационных технологий открыло восточноевропейским авторам и бывшим активистам самиздата возможности, которых прежде не существовало. В тех случаях, когда изучение и коллекционирование историй об инакомыслии и нонконформизме не привлекают интереса государственных архивов и научных учреждений, цифровые источники и малые частные инициативы открывают новые возможности для исторических исследований[117].

В западных исследованиях 1986–1987 годы обозначаются как время завершения эпохи самиздата. Однако это не полностью соответствует ситуации в советской Беларуси. После того как в 1988 году государственная цензура в Советском Союзе частично смягчилась, а политика гласности набрала силу, официальная периодика в БССР постепенно стала допускать на свои страницы альтернативные материалы[118]. Однако государственные медиа все еще подчинялись воле местного партийного руководства, и критика демократического движения в республиканских медиа продолжались вплоть до 1991 года. В то же время поток неподцензурных изданий экспоненциально рос не только в Минске, но и в областных и районных центрах.

Такую литературу после 1988 года было бы правильнее характеризовать как неофициальную, а не как нелегальную, однако до действительной свободы слова и печати было еще далеко. Из-за антидемократических наклонностей беларусской номенклатуры публикация неофициальной литературы все еще требовала смелости и могла повлечь за собой обвинения и угрозы со стороны местных властей[119].

Мое исследование нонконформистских дискурсов и самиздата в БССР опирается на неподцензурные публикации и открытые письма интеллигенции, полемические статьи, дискуссии и официальные, по большей части опубликованные, документы, а также отчеты и исследовательские материалы RFE/RL в Мюнхене, хранящиеся в архивах Открытого общества (OSA)[120] в Будапеште[121]. Для целей исследования и систематизации самиздата я обращалась к архиву Forschungsstelle Osteuropa (FSO) в Бремене, Архиву современной истории Беларуси (MHA), коллекциям Беларусской библиотеки и музея им. Франциска Скорины в Лондоне, материалам, собранным в Фонде им. П. Кречевского в Нью-Йорке и нескольким личным фондам в Беларусском государственном архиве-музее литературы и искусства (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры i мастацтва, БДАМЛМ).

Собрания неподцензурной неформальной беларусской периодики доступны в архиве FSO. Беларусское историческое общество (Беларускае гістарычнае таварыства) в Белостоке оцифровало некоторые советские официальные газеты, а также богатую коллекцию книг и негосударственных изданий периода независимости и предоставило к ним публичный доступ[122]. Некоторые неподцензурные материалы и богатое собрание официальных газет и журналов БССР доступны в Национальной библиотеке Беларуси (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) в Минске.

Вторая важная группа моих источников – автобиографии и мемуары видных интеллектуалов того времени, их дневники, записки и письма, написанные в 1968–1988 годах[123]. Например, благодаря усилиям беларусских ученых Михася Скоблы, Сергея Шапрана и других была собрана и опубликована переписка между Адамовичем и Быковым, Быковым и Александром Твардовским, Зоськой Верас (Людвика Сивицкая, 1892–1991) и Ларисой Гениюш. В литературном журнале «Дзеяслоў», основанном в 2002 году, опубликованы воспоминания и письма Быкова, Короткевича, Рыгора Бородулина (Рыгор Барадулін, 1935–2014) и других видных советских интеллектуалов. Я также работала с ранее неизвестными письмами беларусских писателей к болгарскому писателю и переводчику Георгию Вылчеву, сохранившимися в архиве FSO и в Финской национальной библиотеке[124]. Большую часть переписки составляют письма Василя Быкова к Вылчеву[125]. И сам Вылчев, и хранитель первой части архива украинский эмигрантский писатель и издатель Игорь Костецкий (Iгор Костецький, 1913–1983) придавали большое значение этой переписке. Костецкий считал эти письма «документом личным и документом эпохи»[126].

Письма были и остаются важным отражением мнений и идей интеллигенции позднесоветского периода, но важно помнить: всегда существовал риск, что их перехватят и обнаружат спецслужбы. Корреспонденты обычно прибегали к эзопову языку, аллюзиям и аллегориям. Это видно и в письмах между друзьями. Мемуары, опубликованные сразу после распада Советского Союза, писались уже откровенно и потому зачастую содержат больше информации. Но, с другой стороны, в них может преувеличиваться значение и релевантность некоторых фактов и событий[127].

Круг беларусской нонконформистской интеллигенции был довольно узок и малочислен. Некоторые из интеллектуалов, чьим идеям посвящена эта работа, остались видными общественными фигурами и в постсоветской Беларуси. Поэтому в 1990-х и 2000-х годах их периодически интервьюировали журналисты и ученые. Я использую эти интервью как дополнительные источники. Особенно ценна книга «Іншадумцы» («Инакомыслящие») – сборник интервью, взятых и опубликованных в 1991 году молодым журналистом Александром Улитёнком (Аляксандр Уліцёнак, р. 1954)[128]. В этих интервью по свежим следам рассказывается история нонконформизма в Беларуси. Кроме того, важными источниками послужили интервью, взятые Юрасем Залоской, Зиной Гимпелевич, Сергеем Шапраном, Малгожатой Ноцунь, Анджеем Бжезицким, Александром Тамковичем и другими[129].

Наконец, в этой работе использованы сочинения беларусских интеллектуалов, официально опубликованные в советской Беларуси и в Советском Союзе (зачастую русский перевод предшествовал публикации на беларусском). Историк Балаж Тренчени доказывает, что для интеллигенции социалистического блока литература не только была продуктом творческого воображения, но и исполняла весомую политическую функцию[130]. Важными источниками информации служат официальные печатные органы Союзов писателей БССР и СССР, такие как «Полымя» («Пламя»), «Літаратура i мастацтва» («Литература и искусство») и «Новый мир». После начала перестройки влиятельными в среде интеллигенции были «Парус» (до 1987 года – «Рабочая смена»), «Крыніца» («Родник»), московские «Литературная газета», «Огонек» и «Московские новости».

Периодизация и структура

Период позднего социализма, между 1964 и 1984 годами, известный как «брежневский застой» и «междуцарствие» после смерти Л. Брежнева, часто считают эпохой относительного экономического роста и политической стабильности в советской Беларуси[131]. С 1965 по 1980 год во главе КПБ стоял популярный руководитель, герой партизанского движения Петр Машеров (Пётр Машэраў, 1918–1980). Его преемниками были менее харизматичные Тихон Киселев (Ціхан Кісялёў, 1917–1983) и Николай Слюньков (Мікалай Слюнькоў, 1929–2022), занимавшие эту должность соответственно с 1980 по 1983 и с 1983 по 1987 год[132].

Между 1985 и 1987 годами генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев начал проводить новую политику перестройки и гласности. Перестройка планировалась как ответ на масштабный экономический кризис, сотрясавший страну, и необратимо изменила советское общество. Другим важным событием стала авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) имени В. И. Ленина 26 апреля 1986 года. Вызванные ею экологические катастрофы и коллапс системы здравоохранения ударили по БССР и ее населению сильнее всего[133]. Экономический кризис и чернобыльская катастрофа настроили против Коммунистической партии широкие слоя населения. Летом 1988 года состоялась XIX партийная конференция ЦК КПСС, придавшая новый импульс перестройке и гласности. Идеи перестройки нашли широкую поддержку среди интеллигенции, тогда как местные политические элиты восприняли их с большой осторожностью. Это усиливало социальное напряжение и провоцировало публичные дискуссии, медленно набиравшие ход с середины 1980-х.

19 октября 1988 года был избран организационный комитет Беларусского народного фронта (БНФ) – первой негосударственной политической организации. В тот же день была учреждена первая общественная организация «Мартиролог Беларуси» («Мартыралог Беларусі»). В следующем году, 24–25 июня 1989-го, состоялся учредительный съезд БНФ[134]. В обеих этих организациях представители беларусской интеллигенции занимали руководящие должности и составляли большинство. В 1991 году народное недовольство оформилось в протесты рабочих и в широкую поддержку БНФ[135]. Оно также привело к консолидации политического движения, в основе которого лежали требования обрести (или возродить) национальную идентичность беларусов.

Эта книга охватывает период с 1968 по 1988 год. Она начинается с Пражской весны и исследования реакции беларусской интеллигенции на события в Чехословакии, а завершается в 1988-м, накануне распада Восточного блока и революций в Восточной и Центральной Европе (так называемой «Осени народов»).

В 1968 году историк-автодидакт Микола Ермалович (Мікола Ермаловіч) написал эссе, где представил беларусскую версию истории Великого княжества Литовского. Она противоречила официальному нарративу и около двадцати лет распространялась в самиздате. Это событие знаменует начало беларусского самиздата. 1988 год был пиком перестройки в СССР. Именно в этом году цензурные ограничения были смягчены и на смену самиздату пришли официальная и неофициальная периодика и отдельные публикации. На XIX Всесоюзной партийной конференции была принята резолюция о «гласности» и заявлено о возрождении «социалистического правового государства»[136]. Историк Юлия Русина отмечает, что эта конференция катализировала переход от подпольной издательской деятельности к открытой печати[137]. Для интеллигенции в БССР этот год был поворотным пунктом, когда культурное сопротивление трансформировалось в политическое движение.

Эта книга состоит из семи глав – Введения, пяти основных глав и Заключения.

Первая глава представляет собой короткий обзор появления и развития беларусской интеллигенции с 1860-х до 1960-х годов. Особое внимание уделено феномену нелегальной и неподцензурной печати (в основном журналам и газетам), поскольку именно периодика была тогда главным каналом коммуникации между интеллигенцией и народом, а также инструментом формирования и консолидации самой интеллигенции.

Во второй главе я воссоздаю хронологию нонконформизма в БССР от Пражской весны до середины перестроечного периода. Я обсуждаю восприятие событий Пражской весны в среде интеллигенции и показываю, что вопреки усилиям советских идеологических и пропагандистских учреждений пражские события все-таки вызвали интерес и дискуссии в Беларуси, пусть только в узких кругах интеллигенции. Отдельный раздел посвящен религиозному нонконформизму в БССР. Наконец, в этой главе я ставлю вопрос о саморепрезентации беларусской интеллигенции и о том, как она изменялась на протяжении позднесоветского периода, а также о меняющемся значении понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы».

Следующая глава посвящена биографиям и идеям нескольких ведущих интеллектуалов, одновременно представляющих многообразную картину нонконформизма в советской Беларуси. Кроме того, здесь я обращаюсь к истории неформальных молодежных объединений, которые стали появляться в начале 1980-х годов.

Четвертая глава посвящена обзору самиздата, который рассматривается как деятельность, выходящая за культурные и политические границы. Меня особенно интересует техника производства и распространения самиздата в БССР, а также влияние на него других диссидентских сообществ. Во второй части этой главы я обращаюсь к отдельным самиздатовским и тамиздатовским периодическим и непериодическим публикациям по истории, политическому просвещению, философии и литературе. В последней части главы я прослеживаю, как с началом перестройки изменилась официальная печать в советской Беларуси.

В последней главе я рассматриваю реакцию интеллектуалов (а также причины ее амбивалентности) на советскую политику антисемитизма и антисионизма, а также на катастрофу в Чернобыле.

В Заключении я подытоживаю результаты и обсуждаю перспективы дальнейшего изучения культурного инакомыслия и самиздата в советской Беларуси. В постсоветской Беларуси снова появилась необходимость в неподцензурных публикациях, в связи с чем я также ставлю вопрос, как эту ситуацию изменило распространение новых коммуникационных технологий, особенно интернета.

Транслитерация и орфография[138]

Транслитерация и употребление беларусских имен, топонимов, заглавий книг и газет довольно сложны, потому что одно и то же название обычно существует в разных версиях. Поскольку история беларусской интеллигенции никогда не была изолированной, а тесно переплеталась с интеллектуальной жизнью в соседних странах, имена могут писаться в русском, беларусском, а иногда польском, литовском или украинском варианте[139]. Кроме того, в беларусском языке есть как минимум две основные орфографии.

Во-первых, это существовавшая до реформы 1933 года тарашкевица («клясычны правапіс»), стандартизированная в первой грамматике беларусского языка авторства Бронислава Тарашкевича (Браніслаў Тарашкевіч, 1892–1938)[140]. Ранее аналогичные языковые нормы применялись в важнейшей газете дореволюционного периода «Наша нива» («Наша нiва», 1906–1915, возобновлена в 1991). К 1980-м годам тарашкевица была исправлена и дополнена некоторыми беларусскими авторами. Кроме того, ее сохранили и использовали эмигрантские интеллектуалы.

Во-вторых, это послереформенная орфография, иногда называемая пренебрежительным термином «наркомовка» (введена Наркоматом просвещения БССР). Это язык беларусской советской литературы, хотя послевоенное поколение беларусских писателей усовершенствовало и ее[141]. В наши дни второй вариант орфографии остается официально признанной нормой, и его применяет большинство самых авторитетных независимых новостных источников. В 2008 году, после трех лет запрета на официальное распространение, новая «Наша нива» сменила свою орфографию на послереформенную[142]. В 2010 году, после очередной государственной языковой реформы, редакция «Дзеяслова» перешла с «дзеясловицы», модифицированного варианта дореформенной беларусской орфографии, на «наркомовку»[143].

В этой книге я подхожу к сложным вопросам орфографии следующим образом. Как правило, названия организаций, топонимы и собственные имена передаются в официальном литературном беларусском написании. Когда имя человека хорошо известно также в русском варианте, беларусский вариант приводится в скобках, например Петр Машеров (Петр Машераў). Украинские, русские и другие имена на кириллице транслитерируются с оригинала. То же касается разных вариантов топонимов. Названия беларусских городов и населенных пунктов транслитерируются в тексте согласно официальной версии (например, Гродно, а не Гародня, Минск, а не Менск). Но если необходимо подчеркнуть политический или культурный контекст, я могу использовать разные варианты написания. Например, Вильнюс может фигурировать как Вильня, Вильно или Вильна.

Глава 1. Интеллигенция, официальная и неподцензурная печать. Предыстория

В 1795 году, после трех разделов Речи Посполитой, Екатерина II включила всю территорию современной Беларуси в состав Российской империи. Однако процесс русификации, нацеленный на нейтрализацию культурного влияния польскоязычной шляхты и превращение местных жителей в подданных империи, начался в этом регионе раньше, еще после первого раздела Польши в 1772 году. В результате к началу XIX века беларусский язык сохранился только как язык местных жителей и повседневного общения, хотя были и некоторые исключения. Например, в младших и старших классах школ всех конфессий в 1815–1830 годах Закон Божий все еще преподавался на местном языке[144]. Также цитаделью публичного использования беларусского языка оставалась греко-католическая (униатская) церковь, которая проводила на нем службы вплоть до ее ликвидации в 1839 году[145].

По мере усиления процессов унификации ужесточалась и государственная цензура, а власти стремились полностью контролировать оборот периодики и литературы на всей территории империи[146]. Ограничения стали еще более жесткими после подавления Ноябрьского (1830–1831) и Январского (1863–1864) восстаний. С 1840-х годов исторические территории Беларуси и Литвы стали обозначаться в официальных документах как «Северо-Западный край»[147]. В указе 1859 года Александр II ограничил издательскую деятельность на латинском алфавите в Царстве Польском, тем самым фактически прекратив печать на беларусском языке, так как для передачи письменного беларусского языка в то время преимущественно использовалась латиница (или «латинка»).