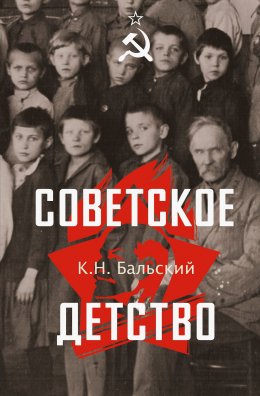

Читать онлайн Советское детство

- Автор: К. Бальский

- Жанр: Популярно об истории

© К. Н. Бальский, 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025

Советское детство

Те, кто был рожден в СССР, наверняка помнят лозунг о счастливом детстве. Сначала за него благодарили лично товарища Сталина, затем – КПСС в целом. Эта мифологема – то есть идея, что ребенок обязательно должен быть счастлив, – сложилась примерно к середине 30-х годов. «Чудесно живется под сталинским солнцем ребятам Советской страны», – пелось в популярной в тридцатые годы пионерской песне. «Дети – единственный привилегированный класс в СССР», – гласил официальный советский лозунг. Кое-что в этом мифе было правдой, а что-то – выдумкой идеологов.

Конечно, сейчас почти любой человек признается в том, что детство – совсем не обязательно счастливый период в жизни. Дети неопытны, они хуже ориентируются в мире, нежели большинство взрослых, у них меньше прав, они зависимы от родителей, от учителей… Словом, проблем хватает. Но все эти проблемы советская идеология начисто игнорировала. Средствами пропаганды был создан образ некоего идеального ребенка – физически крепкого, психически здорового, лишенного рефлексии, не испытывающего никаких трудностей в общении со сверстниками и с людьми старшего поколения, трудолюбивого, в меру (не чересчур!) смышленого, немножко наивного и, главное, – свято верящего в социалистические идеалы и преданного делу партии. Действительно, многие именно такими и были, некоторые – притворялись такими, а те, кто притворяться не умел, оказывались в крайне неприятной ситуации. Не быть счастливым было опасно. Грустных, задумчивых детей называли «отщепенцами». Индивидуальные, а тем более необычные устремления и увлечения не поощрялись.

Конечно, сейчас многие воскликнут – неправда, у меня все было не так! И возразить им будет трудно, ведь СССР был обширной страной, в которой жили очень разные люди. К тому же это государственное образование существовало довольно долгий период времени – 70 лет. За этот срок сменилось как минимум три поколения. И дети 1920 – 1930-х годов разительно отличались от детей 60-х и 70-х, а уж тем более от тех, чье детство пришлось на 80-е годы.

С огромной благодарностью всем,

кто поделился с автором

воспоминаниями о советском детстве.

Без вас эта книга бы не состоялась.

Глава 1

Оргвопросы

Первые годы

После революции 1917 года мир кардинально изменился. Все существовавшие на тот момент системы воспитания в одночасье устарели. Почему? Да потому, что все они были рассчитаны на «элиту общества» – на детей из благополучных, обеспеченных семей. Но вдруг и благополучность, и обеспеченность канули в Лету. Социальные слои общества перемешались. Благосостояние некоторых – меньшинства – возросло, но вместе с этим многие дети лишились не только родителей, но и крыши над головой. Чудовищно возросла детская преступность. Появилось новое слово – беспризорники. Так называли бездомных сирот, сбивавшихся в шайки, кормившихся подаянием или воровством. К началу 1921 года в стране, по приблизительным и далеко не полным данным, насчитывалось около 5 млн беспризорных детей. Насчет того «что из них вырастет», власти не обольщались: в начале 1920-х были проведены первые социологические исследования о влиянии тяжелого детства на будущую судьбу человека. Причем проводили эти исследования не те люди, которые курировали беспризорников, а те, кто боролся с преступностью. Сотрудники криминологического института посещали тюрьмы и опрашивали заключенных. Они пришли к довольно простому и очевидному выводу: у подавляющего числа преступников детство было очень тяжелым – они голодали, их унижали, били… Данный факт однозначно подводил к мысли: толпы беспризорников, наводнивших более-менее крупные города, вряд ли вырастут хорошими, законопослушными людьми. Тем более что нарушать закон они уже начали, за что и попадали в тюрьмы. В 80 % случаев это были кражи: голодные дети воровали еду или то, что можно обменять на еду. Однако случались и более тяжкие преступления: около 2 % беспризорников сидели за убийства, а около семи – за квалифицированный грабеж. Примерно лет с 10–11 многие из них уже начинали заниматься проституцией. Конечно, подобный образ жизни не шел детям на пользу: у 70 % беспризорников-правонарушителей была выявлена умственная отсталость, у некоторых наличествовали психические заболевания. Подростки страдали алкоголизмом и наркоманией… Полностью нормальных среди беспризорников было всего лишь около 25 %.

Обследовал малолетних преступников юрист, правовед Виктор Рафаилович Якубсон. Вспоминая популярный советский лозунг «Дети – цветы будущего», он беспокоился, что в будущее может войти большое количество «отравленных и изуродованных цветов». Конечно, с этим надо было что-то делать.

На проблему обращали внимание не только практики, но и идеологи. Защита детей и воспитание нового человека декларировались как одна из первоочередных задач Советского государства. В решении детского вопроса принимали участие Надежда Константиновна Крупская, Александра Михайловна Коллонтай, Анатолий Васильевич Луначарский, Феликс Эдмундович Дзержинский… Возник новый лозунг: «Все дети – дети всего государства». Нарком просвещения Луначарский писал: «Забота о детях будет не только частью нашей революции, но она – необходимейшая мера самой прочности революции… Судьба России лежит именно в детях, правильное физическое и общее воспитание которых дает тех граждан, которые впервые, быть может, войдут в подлинный социалистический строй и определят его характер».

Для борьбы с беспризорностью создавались специальные организации, как государственные, так и общественные. Например, Наркомат государственного призрения (1917), в обязанности которого входило социальное обеспечение нетрудоспособных граждан, охрана материнства и младенчества, попечение об инвалидах, престарелых и несовершеннолетних. Возглавила его сначала Александра Михайловна Коллонтай, а с 18 марта 1918 года – Александр Николаевич Винокуров.

В 1918 году по инициативе писателя, журналиста и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко сначала в Полтаве, а затем и в Москве была создана независимая организация, которую назвали Лигой спасения детей. Ее основателями и активными участниками стали Екатерина Дмитриевна Кускова, Николай Михайлович Кишкин, Екатерина Павловна Пешкова, Лев Александрович Тарасевич и некоторые другие общественные деятели. Этими же людьми были организованы Московский Политический Красный Крест и Всероссийский комитет помощи голодающим. Лига занималась устройством приютов и колоний для беспризорных детей, в том числе детей погибших красноармейцев. За время существования этой организации через нее прошло примерно 3500 человек. У Лиги было свыше 18 колоний, 11 детских садов, санаторий, детские клубы и огороды. Для своих целей она использовала помещения учреждений здравоохранения, а также бывшие приюты, входившие в ведомство императрицы Марии Федоровны. Лига просуществовала недолго – около двух с половиной лет. Причиной ее закрытия стало то, что организация обратилась к советскому правительству с просьбой разрешить получение помощи для голодающих детей из-за границы. Ленин наложил резолюцию: «Я думаю, что это подвох», – и передал бумагу Дзержинскому. Председатель ВЧК выразил свое мнение: «Кормить наших детей не заграница будет». Многие руководители Лиги были обвинены в контрреволюционной деятельности, арестованы и сосланы. В январе 1921 года все детские учреждения Лиги спасения детей были переданы Московскому отделу народного образования, и осенью того же года, когда при ВЦИК была образована Комиссия по улучшению жизни детей под председательством Дзержинского, на их основе были созданы знаменитые трудколонии.

Государственной организацией был Совет защиты детей, учрежденный в 1919 году Советом Народных Комиссаров РСФСР.

В состав Совета вошли представители различных наркоматов: просвещения, соцобеспечения, здравоохранения, продовольствия и труда. В основном Совет выполнял контрольные и координационные функции, а также организовывал эвакуацию детей из «голодных» регионов страны в «хлебные». В начале 1921 года он был распущен. В 1920-м году были попытки создать так называемую детскую милицию, которая бы занималась беспризорниками. При органах народного образования создавались отделы социально-правовой охраны несовершеннолетних, детские приемники, детдома, приюты, специальные школы рабочих подростков, трудовые колонии… Кроме того, создавались детские вокзальные столовые, ночлежные пункты.

Деткомиссия

Большой вклад в борьбу с беспризорничеством внесла Комиссия по улучшению жизни детей (Деткомиссия), созданная в 1921 году по инициативе Ленина и Дзержинского. В нее входили представители ВЦСПС, ВЧК-ГПУ-ОГПУ, народных комиссариатов продовольствия, здравоохранения, просвещения и рабоче-крестьянской инспекции. Она просуществовала до 1938 года.

Поначалу Деткомиссия выполняла лишь контролирующие функции. К 1923 году Дзержинский признал, что положение катастрофическое. Он опубликовал обращение «Все на помощь детям», в котором говорилось:

«Несколько миллионов детей-сирот требуют немедленной реальной помощи. Детская беспризорность, часто выявляющаяся в самых уродливых, ужасающих формах, как детская преступность, проституция, угрожает подрастающему поколению самыми тяжелыми последствиями и заставляет бить тревогу.

Существующая сеть детских учреждений не в силах вместить всей армии беспризорных детей, для открытия же новых не хватает средств. Более того: и существующие учреждения, дающие приют более чем миллиону детей-сирот, недостаточно обеспечены самым необходимым, как диетпитание, белье, обувь, оборудование и т. п.».

Были введены специальные налоги и сборы, а собранные средства должны были идти на борьбу с беспризорностью. Граждан убеждали вносить добровольные пожертвования, но были и обязательные. Например, при выпуске в продажу игральных карт с каждой колоды атласных карт взималось в пользу беспризорников 25 копеек, с карт первого сорта – 20 копеек, второго сорта – 10 копеек.

Где-то установили наценку на билеты в театры, кино и прочие зрелища, иногда специальные марки продавали при входе в парк, а тех, кто их не покупал, просто не впускали. «Небольшие, почти незаметные отчисления и пожертвования пяти человек способны спасти жизнь одному ребенку, – писал пионерский журнал “Барабан” весной 1923 года. – Отчисления и пожертвования 50 чел. дают возможность открыть и содержать детский дом на 15–20 детей».

В 1923/24 хозяйственном году (отсчет шел с 1 октября) Деткомиссия ВЦИК собрала 1,6 млн руб., в следующем году – 2,5 млн. А местные деткомиссии в том же году собрали почти 6 млн руб. Однако израсходовано было намного больше: в отчете самой Деткомиссии в 1924/25 году стоит сумма 44 858 600 рублей. Деньги выделялись как из госбюджета, так и из фонда В. И. Ленина. Создавались детские дома (вскоре их число превысило 6 тысяч), всевозможные мастерские, в которых вчерашние беспризорники обучались разным профессиям: шитью, столярному и плотницкому делу… По правде говоря, случалось и так, что под прикрытием общества «Друг детей» работали обычные частные лавочки, но они выплачивали налоги – в фонд помощи детям.

Дзержинский исполнял обязанности председателя Деткомиссии до конца 1923 года, а потом был вынужден сложить их: у него просто не хватало времени и сил. Главой Деткомиссии стал нарком внутренних дел РСФСР Александр Георгиевич Белобородов.

Однако находились и те, кто оценивал деятельность Деткомиссии весьма критично. Так, Крупская с усмешкой говорила, что принцип ее работы: «беспризорных изловить, в детдома их посадить». А во многих советских и более поздних фильмах есть сцены, когда беспризорники наотрез отказываются идти в детдома. И это было правдой! Причины были веские. Вот доклад бригады, которая в 1935 году проверяла московский детдом имени Дзержинского, рассчитанный на 350 детей, страдающих различными заразными (!) заболеваниями: «На день обследования в изоляторе имелось 446 человек, из них 377 больных (287 трахомой[1], 71 лишаем, 51 сифилисом), остальные дети вполне здоровые, в том числе 54 дошкольника, вынужденные общаться с больными, и 33 ребенка, выздоровевших, но не выведенных из этого детдома. В результате имелось 29 случаев повторного заболевания из 33 детей уже выздоровевших. Среди нормальных детей имеются умственно отсталые и глухонемые. Кроме того, выздоровевшие трудновоспитуемые в комбинате живут до 3 лет, и не выведены в соответствующие учреждения.

Помещение комбината находится в исключительно запущенном состоянии: грязь и антисанитария. Во многих окнах нет стекол, бачков для питьевой воды нет. Баня находится в подвальном грязном помещении, где имеется всего лишь 30 шаек.

Комбинатом им. Дзержинского двое воспитанников, якобы выздоровевшие, были направлены в детский дом № 3 (станция Правда), в то время как они еще окончательно не были вылечены. Из-за этого в детдоме № 3 заболело лишаем 9 воспитанников.

В комбинате на внутренней лестнице отсутствуют перила. 29 сентября этого года с третьего этажа вниз пошел семилетний мальчик Витя Киселев, который упал с лестницы и разбился насмерть. Между тем даже 13 октября, когда изолятор посетила наша бригада, перила к лестнице еще не были сделаны. В изоляторе также не хватает для детей одежды, обуви. Нет посуды, и дети пьют чай из глубоких тарелок столовыми ложками. Никакой воспитательной работы не ведется. За непослушание детей раздевают и сажают голыми в отдельную комнату. Такие “порядки” приводят к тому, что даже больные дети вынуждены убегать из этого изолятора. Так, например, с 1 января по 30 сентября текущего года убежало 105 человек. Из этого числа побегов наибольшее количество – 58 (с июля месяца) – падает на момент, когда это учреждение переведено в ведение Горздравотдела…»

Кто такие морально-дефективные

Такое отношение к содержавшимся в детдомах детям обусловливалось тем, что их считали «морально-дефективными». Этот чиновничий термин возмущал многих, в том числе Крупскую, более теоретика, нежели практика педагогики. По приведенной выше статистике, около 70 % детей действительно страдали умственной отсталостью, но в большинстве случаев она была обусловлена не органическим поражением мозга, а чудовищными условиями жизни и отсутствием образования. Недаром нарком просвещения Луначарский отмечал, что «ненормальный ребенок – результат ненормальных условий». И вот этих несчастных, озлобленных детей, малолетних алкоголиков и наркоманов, детей, переживших насилие, надо было наставить на путь истинный.

Нашелся человек, который сумел это сделать. Звали его Антон Семенович Макаренко. С 1920 по 1928 год он руководил колонией для малолетних преступников, «для морально-дефективных детей», расположенной недалеко от Полтавы. Уже при Макаренко эта колония стала носить имя Максима Горького. Потом Макаренко сняли с должности и отправили на аналогичную работу в «коммуну имени Дзержинского» под Харьков. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – сформулировал Макаренко; проблему он признавал и видел два пути ее решения – коллектив и труд.

С трудом все более-менее ясно: детей надо было приучить ежедневно трудиться, принося пользу и детскому дому, и самим себе. Не воровать, не продавать себя за еду и выпивку, а именно трудиться, приобретая нужную, ценную профессию, а уже благодаря ей – жизненные блага.

С коллективом было сложнее. Макаренко выделял три уровня: первый – это просто стадо с педагогом в качестве пастуха; второй – то же стадо, но в котором уже выделились вожаки, на которых «пастух» может переложить часть обязанностей; ну а третий – это культурная общность, где есть свои лидеры, самоуправление и где каждый знает свое место. Такой коллектив полностью автономен, взрослые выполняют только представительские и контролирующие функции.

Но чтобы стадо развилось в самоуправляемый коллектив, педагог должен был запустить этот процесс, выявив неформальных лидеров, перетянуть их на свою сторону и дать им полномочия – самые широкие, диктаторские. И уже эти лидеры из числа самих беспризорников должны были объяснить остальным на понятном им языке, почему для них же выгоднее подчиниться учителю и принять правила.

Одна из работавших в колонии учительниц – Надежда Остроменцкая – рассказывала о том, что воспитанники должны были сами приносить из леса гибкие ветки и палки, которые потом использовались для телесных наказаний. Эта история многократно оспаривалась – но уже позднее, когда коллектив развился, и дети научились понимать иной, не палочный, язык. А вот на первом, самом низшем, «диктаторском» этапе такое вполне было возможно.

Если кто-то из детей вел себя слишком нагло, срывал уроки, пренебрегал приказами преподавателей, то Макаренко считал физическое воздействие вполне допустимым и даже необходимым.

Это шокировало Крупскую, которая любила детей, но с реальными беспризорниками общалась не так уж много. И все же Крупская обращала внимание на то, что в детских домах детей произвольно зачисляли в категорию дефективных, используя ее как санкцию для применения разнообразных наказаний. «Термин “морально-дефективный” освободил их (педагогов) от всякой ответственности, и внутренне, и внешне, освободил от необходимости считаться с ребятами, уважать их человеческое достоинство, их личность, учиться подходить к ним, освободил их от самого обыкновенного человеческого побуждения помочь слабому. Термин “морально-дефективный” санкционировал преступное отношение к беспризорным детям. Для “морально-дефективных” ребят ввели карцер, “изолятор”, оскорбляющее обращение, – все позволено, с детьми ничего не поделаешь: они “дефективные”». Методы Макаренко она тоже во многом считала преступными, и именно с ее подачи педагог был снят с должности. Что касается беспризорников, то Крупская несколько наивно полагала, что никакие колонии вообще не нужны и что вчерашние воры и проститутки могут обучаться вместе с детьми из вполне благополучных рабочих семей.

Крупская создала свою педагогическую теорию, названную «теорией общественного воспитания». Она была несколько оторвана от реальности, максимально идеологизирована и основана на автократии. Правда, предпочитали использовать иной термин – «демократический централизм». Так же, как и Макаренко, она понимала, что внутри любого коллектива существуют свои лидеры. Но если Антон Семенович подходил к делу реально, то Крупская видела в роли лидеров только тех ребят, которые походили на эту роль с точки зрения идеологии, – а именно пионеров и отличников. Они должны были вести за собой остальную массу учеников, перевоспитывая их. Ну а во главе всего, по ее мнению, должен был стоять учитель, само собой, член партии. Она называла это «общественным воспитанием» и считала, что со временем «забота о содержании детей будет снята с родителей» и что «общество обеспечит ребенку не только средства к существованию, но будет заботиться о том, чтобы у него было все, что необходимо для того, чтобы он мог полно и всесторонне развиваться». Именно эта теория и стала впоследствии основой советской педагогики.

Таким образом, вышло, что две педагогические теории вступили в противоречие. Хотя на словах считалось, что ребенок – это активный член общества, на практике выходило, что он должен беспрекословно слушаться старших. Конечно, учителям было недосуг разбираться с самостоятельностью учеников, поэтому в реальных условиях победила вторая теория: просто так было удобнее для взрослых. Но в идеологии долгое время сохранялась первая. Это отлично высмеял Элем Климов в сатирической комедии 1964 года «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен». Герой картины, начальник пионерлагеря товарищ Дынин, произносит: «Дети! Вы – хозяева лагеря. Что от вас требуется? Дисциплина!»

Коррекционная педагогика

Конечно, среди «дефективных» детей были и те, чье отставание в развитии было обусловлено объективными причинами, чьи ограниченные физические и умственные способности были следствием тех или иных заболеваний. Было бы неправильным думать, что Советская власть не уделяла им внимания.

В 1920 году на базе годичных курсов по подготовке специалистов-дефектологов по инициативе педагога Всеволода Петровича Кащенко (брата знаменитого психиатра) был организован Учебный Институт дефектологии. Кащенко руководил им до 1927 года, а затем ему на смену пришел выдающийся психолог и педагог Лев Семенович Выготский, считающийся основоположником коррекционной педагогики. Сутью ее было преодоление детских «дефектов». Ученый подчеркивал: «Мы должны изучать не дефект, а ребенка с тем или иным дефектом». Такой подход определил отношение педагога к отклонениям в развитии детей не как к биологическому явлению, а как к социальному, и определил цель всей его педагогики – максимальную социализацию детей с теми или иными отклонениями в развитии. Стараниями Выготского в 1926 году был создан экспериментальный дефектологический институт (сейчас Институт коррекционной педагогики).

Хотя Выготский не разрабатывал методики воспитания и развития детей, но его концепции правильной организации обучения и воспитания стали основой многих развивающих программ и систем. На основе его разработок были созданы школы для слабослышащих и глухих, для незрячих детей.

Ясли и детские сады

В те времена вовсе не считалось, что мать должна испытывать перманентное счастье, ухаживая за ребенком 24 на 7. Идеалом советской женщины была не домохозяйка, вечно занятая на кухне и по дому, а «работница», то есть работающая женщина, делающая карьеру: пришла на завод ученицей, на пенсию вышла мастером, получила квартиру, пользовалась профсоюзными путевками…

Молодому советскому государству нужны были рабочие руки – в том числе женские. Для этого требовалось освободить женщину от домашнего труда, хотя бы частично. Нужны были детские заведения, где женщина, отправляясь на завод или в поле, могла бы оставить своего ребенка. К тому же это вполне согласовывалось с идеей общественного воспитания, которая распространялась не только на беспризорников, но и на тех детей, которые родились в полных, благополучных семьях. Последовательница Крупской, Злата Ионовна Лилина – заведующая отделом народного образования Петроградского исполкома, – писала: «Мы должны изъять детей из-под грубого влияния семьи. Мы должны их взять на учет, скажем прямо – национализировать. С первых же дней их жизни они будут находиться под благотворным влиянием коммунистических детских садов и школ. Здесь они воспримут азбуку коммунизма. Здесь они вырастут настоящими коммунистами. Заставить мать отдать нам, советскому государству, ребенка – вот практическая наша задача».

В 1930-е годы партия и правительство приняли около 30 документов, касавшихся развития системы ясельной помощи. В структуре Наркомздрава было создано специальное ясельное управление. В его ведении находились не только ясли, но и пищевые станции, молочные кухни, детские консультации. В документах подчеркивалось, что от деятельности яслей зависела «возможность нормальной работы матерей на производстве» и «жизнь обслуживаемых яслями миллионов детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет».

В начале первой пятилетки (1928) число ясельных коек едва превышало 30 тысяч, а к ее концу возросло почти до двухсот тысяч.

Ясли для грудничков строили вблизи фабрик и заводов (чтобы в обеденный перерыв мать могла проведать младенца и покормить его), для детей старше 1 года – рядом с жилыми кварталами.

К делу подходили научно: был создан даже Центральный научный институт охраны материнства и младенчества (ЦНИОММ), а при нем – показательные ясли, служившие образцом для всех остальных. ЦНИОММ отправлял в регионы экспедиции, и их участники должны были обучать работников дошкольных учреждений, а также отмечать все просчеты и недостатки. Кроме того, в ЦНИОММ разрабатывали соответствующие возрасту и размерам тела ребенка ясельное оборудование, детскую мебель, одежду, дидактический материал, по которому предполагалось заниматься с детьми.

Ясли были трех типов: для кратковременного пребывания ребенка (8–9 ч), ясли удлиненного типа (12–14 ч) и суточные ясли. Некоторые женщины сдавали детей в ясли на пятидневку.

В сельской местности были свои особенности: там работали сезонные и полевые передвижные ясли, которые обслуживали трактористок, доярок, птицеводов, а также женщин, учившихся в техникумах и на курсах. Летние ясли работали от начала посевной до конца уборочной. Местные власти рапортовали в центр о стопроцентном обеспечении детей яслями.

Конечно, на практике все было не так радужно. В яслях наблюдалась достаточно высокая детская смертность, которая была все же ниже, чем если бы матери, уходя на работу, оставляли младенцев на каких-нибудь «бабок» или тащили их с собой в цех или в поле. Детские инфекции в яслях нередко приобретали массовый характер. Хотя работники ЦНИОММ разрабатывали всевозможные санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования, стремились правильно организовать труд ясельного персонала, человеческий фактор порой сводил на нет все их усилия. Заведующая детским садом (традиционно эти должности занимали женщины) могла сколько угодно повышать свою квалификацию и произносить правильные речи, но реальная власть в яслях и «садиках» принадлежала санитаркам, нянечкам, воспитательницам – младшему обслуживающему персоналу. В ситуации, когда на 30 младенцев приходилась всего лишь пара нянечек, дети довольно часто погибали от недосмотра. До сих пор в народе ходят «страшилки» о младенцах, погибших в яслях, потому что нянечка их уронила или неправильно подсчитала количество детей, выписала недостаточное число порций молочной смеси – и младенец погиб от голода.

К тому же для младшего обслуживающего персонала, измученного постоянными младенческими воплями, слишком велико было искушение нарочно распахнуть окно, чтобы дети простудились и мамаши разобрали их по домам. Ну а если ребенок случайно травмировался в яслях или детсаду, то воспитатели стремились скрыть это от родителей, опасаясь ответственности, и вызывали врача лишь в крайних случаях.

«Я еще до войны в детском саду работала. Так один мальчик погиб у нас: он проглотил пятачок. Монетка застряла в горле и перекрыла дыхание. Мы сами не смогли ему помочь, побежали за “неотложкой”… Время и ушло. Потом приехала подвода… Нет, машин тогда еще не было, просто телега с лошадью. Когда они приехали, он уже мертвый был. Они тело погрузили и увезли. Нет, нас ни в чем не обвиняли.

А другая девочка иголку проглотила – тогда дошколят уже учили пуговки пришивать, одежду латать… Думали, резать придется, но все обошлось: она ее “выделала”».

«Работала я в яслях. И вот, сама уже не знаю, с чего уборщица решила нам помочь детей уложить в кроватки. А была она туповата и грубовата. Стала хватать малышей подмышки по двое и переносить в спальню. И в дверь не вписалась – одного со всего маху башкой об косяк. Он орать! А мы что… Отвечать никому не хочется. Виноваты-то мы: мы не должны были ее допускать к детям. Взяли газету, намочили, прикладывали, чтобы синяка не было. Но младенец этот все равно орал до самого вечера – башка-то болит. Родители нас потом спрашивали, что с ребенком, но мы все промолчали, ничего им не рассказали: в тюрьму никому не хочется».

Детская медицина

В Советской России в 1920-е годы в структуре Народного комиссариата здравоохранения (Наркомздрав) за охрану здоровья матери, ребенка и подростка отвечали два самостоятельных отдела – охраны материнства и младенчества и охраны здоровья детей и подростков.

Детей до трех лет принимали особые медицинские заведения – детские консультации, а детей старшего возраста – отделы здоровья детей и подростков. На один участок-бригаду в составе педиатра и медсестры должно было приходиться не более 600–700 детей раннего возраста. Каждому пациенту врач должен был уделять по 20 минут. В основном это были дети, не посещающие ясли, потому что в яслях медпомощь оказывалась детям на месте.

Выделяли два основных направления работы медиков: профилактическое обслуживание здоровых детей и лечение уже заболевших. В задачи профилактического направления входил прием здоровых детей педиатром, оценка их физического развития, рекомендации по питанию, санитарное просвещение родителей и, конечно, вакцинация – особенно против оспы, дифтерии и кори. Все эти меры привели к тому, что младенческая смертность снизилась: если в 1931 году на тысячу родившихся погибало более двухсот младенцев, то в 1939 году – уже только 167.

«Внучка родилась. Поначалу была вся крепенькая, розовощекая… Понесла я ее в детскую консультацию. Медсестра заохала: ах, какой прелестный младенец… Схватила и унесла ее куда-то. Я у врача спрашиваю: куда ребенка понесли? А она отвечает недоуменно: не знаю, я никаких распоряжений не давала. Я из кабинета выскочила – но той медсестры нигде видно не было. Я всех спрашиваю, волнуюсь… Потом, минут через 20, медсестра, наконец, показалась. С моей, теперь уже истошно орущей, внучкой на руках. Оказывается, она ее не на процедуры носила, а просто подружкам показать: мол, хорошенькая. На все мои претензии только фыркнула в ответ. А девочка не успокаивается… Потом у нее температура поднялась. Мне предложили госпитализацию, но я отказалась, сама ее выпоила, выходила… Выздоровела малышка, но больше такой румяной, как прежде, не была».