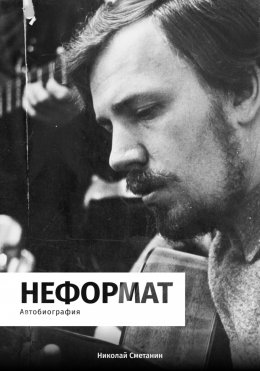

Читать онлайн Неформат

- Автор: Николай Сметанин

- Жанр: Биографии и мемуары

«Счастливая случайность – просто псевдоним Бога»

Альберт Эйнштейн

Глава 1.

Мне всё дороже, всё родней…

Вспоминаешь раннее детство, и жизнь представляется долгой дорогой: идёшь по ней день за днем, но вдруг запнулся, упал, например, – вот уже и событие случилось. Жизнь ведь из мелочей состоит. Бывают какие-то и крупные события – как большие и тяжёлые камни… А то вдруг что-то очень счастливое случится и, наоборот, как солнышко путь осветит. А так, в основном, дорога выстлана мелкими камушками, и ты их забываешь. У меня раннее детство не складывается в какую-то цельную картину, оно состоит из эпизодов – такая мозаика, фрагменты. Я даже не помню, какие из них были раньше, а какие – позже. Просто что-то всплывает – это я помню, а дальше провал. Происходило тогда, видимо, что-то совсем обыденное.

Люди начинают помнить и осознавать себя в разные моменты жизни – кто-то с трёх лет, а кто-то с двух, с четырёх, с пяти. Моё самое первое воспоминание относится к 1953-у, когда мне было три года. Помню, как мы с бабушкой возвращались из детского садика на Сортировке, а жили мы в Пустошь-Боре. Тогда был такой маршрут: Сортировка – Пустошь-Бор. Автобусы эти, кроме номеров, имели наверху три разноцветных фонарика, и по набору цветов каждый знал, какой это номер маршрута. Я помню, наши фонарики светили жёлтым, синим и красным. Как вижу, что едет автобус, а наверху у него жёлто-сине-красные фонарики – это наш. И мы с бабушкой готовились к посадке. Мать мне потом сказала, это могло быть только в 53-м году, потому что потом такие автобусы ходили уже без огоньков, с одними номерами. Я даже немножко помню этот мой первый детский садик, куда меня водили в малышовую группу. И самое яркое – эти автобусные огоньки…

Баба Юля часто носила меня на закорках. Сама она была маленького роста, но на закорках меня носила совершенно без проблем. Я был «крайне мал», как говорил Остап Бендер. На остановке бабушка меня, конечно, ссаживала, когда мы поднимались в автобус или выходили из него, а потом опять брала меня на закорки.

Так же – на бабушкиной спине – я ездил и в Посадскую баню, там тётенька торговала газированной водой, с сиропом и без. Мыли меня в женском отделении. Помню, как бабушка несёт меня по улице Жиделёва, я смотрю на прохожих сверху, это так необычно… сюда сворачиваем, там – баня и большая очередь. А уж что там внутри было… Баня она и есть баня. Мне тогда была интересна только сама помывка – слишком горячо или не горячо, вот и всё, что меня заботило. А главное – чтобы поскорее в душ попасть, вот это уж удовольствие! Не говорю уж о газировке с сиропом.

Позже меня перевели в другой детский сад, на улице Калинина, поближе к тому месту, где работала моя мать. Там я был на круглых сутках – меня брали домой со второй половины дня субботы и на воскресенье. А утром в понедельник отводили опять на круглые сутки, потому что у матери нас было двое, а она одна, работавшая всю жизнь в три смены.

В этот детский садик мы часто ходили пешком. У меня же родители из деревни, для них пройти несколько километров в школу и потом из школы – это ничего не стоит, поэтому ходили пешком много и запросто. Мать привыкла с детства и даже любила пойти пешком – и деньги экономятся, их же немного, и автобуса вечно не дождёшься… О пользе ходьбы – тогда ещё такой агитации не было, только «Закаляйся, как сталь…», такого рода песенки, а трусцой никто ещё не бегал, не помню такого. Вместо физкультурников на улицах гораздо чаще можно было увидеть мужчин-калек – война-то недавно закончилась…

В этом детском саду у нас была молодая воспитательница, которая мне очень нравилась. Я хорошо помню, высматривал – тайком, конечно, – как она идёт. Это была моя первая, бессознательная влюбленность, хотя воспитательница была взрослой девушкой, не меньше 20 лет, я думаю. Она как-то особенно элегантно одевалась, примерно в таком стиле, как Мэри Поппинс в одноименном советском фильме. У неё было серое платье, не чёрное, а именно серое, тоже с белым воротничком. Потом, когда я увидел фильм о Мэри Поппинс, – прямо Вера Ивановна! С Верами мне везло, первая моя учительница была тоже Вера.

Я, как и многие дети, учился читать по вывескам, когда мы с матерью шли пешком по городу. Как Шариков читал: «АБЫР»… Остановимся, и мама спросит:

– Коль, смотри, что там написано? Какие буковки ты видишь?

– Иг-руш-ки… игрушки! Па-рик-ма-хер-ская… парикмахерская!

Я рано, лет с четырёх, наверно, начал читать вывески. Годам к пяти читал довольно сносно уже и книжки, как мне мать потом говорила, а в шесть лет меня даже воспитательницы просили в детском саду читать детям.

– Коль, почитай ребятам, а мы пока тут посидим, отдохнем.

Они там сидят, болтают негромко, а я читаю. Плохо ли? Да и гордость меня так и распирала! Кто-то из детей лежал, кто-то сидел в начале тихого часа, а я читаю, чтобы они засыпали. Мне очень нравился сам процесс – я им читаю, а дети меня слушают. Наши педагоги говорили:

– Ты, Коля, читай с выражением!

Вот я и старался им подражать. Книги были про Буратино, Чиполлино, русские сказки, простенькие истории и стихи, конечно: Агнии Барто, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского – словом, всё, что тогда было положено читать в детских садах.

Мама… Конечно, мама – это, прежде всего, детство. А детство – это, прежде всего, мама. Ну да, бабушка меня водила в садик, и на закорках носила, но мама – это нечто особенное. Когда её увидишь, так что-то даже поднимается внутри… Помню самую первую поездку в пионерский лагерь, первый день посещения, я в толпе выглядываю маму. Вот увидел её лицо – оно настолько родное, именно родное, другого слова не подберёшь.

Моя мама, Екатерина Александровна Сметанина, овдовела очень рано, её муж, Николай Михайлович Сметанин, умер от ревматизма 27-и лет от роду в 1952-м, когда мне было полтора года, и она осталась одна с двумя сыновьями.

Послевоенная жизнь была трудной, как и у многих других обитателей нашей окраины Иванова – выходцев из окрестных деревень, трудившихся на фабриках и заводах, потерявших кормильцев, в том числе, на фронтах Великой Отечественной. Нам помогала бабушка Юля, которая была, между прочим, персональным пенсионером, она получала очень неплохую по тем временам пенсию – рублей сорок, сравнимую даже с фабричной зарплатой. Баба Юля могла бы жить и с другой своей дочерью, Валей, но у нас было свободнее: там детей-то четверо, шумно очень, а у нас два пацана, которые всегда гуляют на улице, – я и Вовка.

Помню, мама знала, что я очень люблю ириски «Золотой ключик». Ну, ирис «Забава» – это было бы еще лучше, но он стоил четыре рубля за килограмм, а этот – два рубля семьдесят копеек. Хорошо помню, когда я был в детском саду на круглых сутках, после тихого часа выбегал в раздевалку, открывал шкафчик, совал руку в карман пальто – а там ириски! Это мама за время перерыва успела прибежать с работы, с фабрики Крупской, положить мне в карман конфеты, порадовать меня ирисками, чтобы мне не было там так уж одиноко. Специально прибегала. Не каждый день, но…

Хорошо помню её характер. Если она была бы парнем, то можно было бы назвать её «рубаха-парень». Мама, работая слесарем по увлажнению на фабрике имени Крупской, получала маленькую зарплату. Получит, бывало, мама зарплату и накупит всякой вкусной еды, всё, что мы любим, не пожалеет денег. Был у неё такой вот щедрый характер! Купит, например, халву – не подсолнечную, а тахинную обязательно, 600г – она же знает, что Колька любит тахинную. Вовке всё равно, что за халва, он сладости не очень-то любил – он «колбасник». А мне колбасы даром не надо, я любил молоко и конфеты. Молоко – это моя самая любимая еда. Мог на молоке с мягкой городской булкой прожить хоть неделю. А Вовка, мой брат, любил мясо. Как он обгладывал кость из щей – до последнего кусочка мяса, выскребывал, вилкой выковыривал, тщательно высасывал и стучал, чтобы оттуда выскочило нечто особо вкусное, если эта косточка мозговая. И рыбу обгладывал до голого скелета, включая головы. Он и мать – мясоеды. А я молочник, весёлый молочник, как сказали бы сейчас.

Однако на самом деле я не очень весёлый был в детстве, плакал часто, по общим отзывам, и я сам это хорошо помню. Я так-то весёлый был, шустрый, всё нормально, но у меня всегда глаза оказывались на мокром месте, и не потому, что меня, например, пнули по ноге, и я заплакал от боли, это понятно. Но стоило меня чем-нибудь обидеть, словом, например, – от одной обиды я мог заплакать. Причём не специально, мол, дай-ка я зареву, а просто слёзы сами начинают катиться из глаз, и всё. Или я смотрел какое-нибудь кино, там был трогательный момент, и я ревел, просто ревел. Мама тоже могла заплакать в кино, как и я.

Моя мама родом из деревни Дьяково, а в школу ходила, как и другие дети, в Авдотьино – каждый день четыре километра туда и столько же обратно. Мама училась хорошо.

В 38-м году бабушка Юлия Васильевна переехала в Иваново, в частный дом к своей старшей сестре, которая уже была очень пожилая, ей требовался уход, вот она и позвала свою сестру Юлю с мужем. Они взяли с собой дочек Валю и Катю, тогда еще незамужних, остальные дети были уже постарше. Мама училась в 37-й школе, в той же, в которую впоследствии поступил и я, окончила полную десятилетку с четвёрками и пятерками, собиралась поступать в медицинский институт, у неё была такая мечта. Но…

Это был тот самый случай, который мы в кино видели не один раз. Мама окончила школу именно накануне войны, она получила аттестат 21 июня 1941 года, была выпускницей последнего мирного дня. Она собиралась на следующий день подать документы в медицинский институт, но её папа, истинный большевик Ноговицын Александр Фёдорович (кстати, в прошлом председатель колхоза, потом, когда они переехали в Иваново, он был уже просто пенсионером, пожилым и довольно больным человеком), сказал:

– Катя, учиться потом будешь, а сейчас стране нужны снаряды, началась война, и мы все будем работать на Родину. И мама моя всю войну делала снаряды на заводе им. Королёва – для фронта, для победы. Когда в 1945 году вышла замуж, уже не до учёбы стало. Так мечта её и не сбылась.

Мама была мудрым и неунывающим человеком, любила петь. Люди к ней тянулись, как к магниту. Она умела сочувствовать. Вот где-то хоронят знакомых, на той улице или на другой, она обязательно на эти похороны пойдет, придёт вся заплаканная оттуда. И ей помогали, потому что вся улица знала, что она одна, вдова, двоих пацанов воспитывает. Мужики помогали: кто крышу починит, кто подправит наши сени, они там сели на одну сторону… Община такая существовала, исконный российский деревенский уклад жизни.

Люди в нашем краю – Минеево, Пустошь-Бор – вышли из окрестных деревень и сохранили деревенскую духовность, привнесли ее с собой в город. Думаю, и другие городские окраины жили так же. Все были приезжие, как в фильме «Москва слезам не верит». И они, по сути дела, постепенно создавали духовную атмосферу города Иваново, а сами, в свою очередь, усваивали городской быт. Почти все работали на фабриках или заводах.

Другая черта характера моей мамы – врождённая деликатность. Вот один из примеров этого её качества. Отец бабушки Юли, мой прадед Василий, шуйский мельник, выстроил дом в Иванове, в местечке Пустошь-Бор, для другой своей дочери. Я уже не помню точно её имя – то ли Анна, то ли Лиза. Она тогда еще молодая была, и её отец думал, что она там замуж выйдет и детей родит. Но она до старости так и прожила в этом доме одинокая, детей у неё не было. Она завещала всё моей матери, но – на словах, поскольку была неграмотная. При бабушке Юле и при других членах семьи не раз говорила, что весь дом, мол, завещает Кате, поскольку Катя у неё любимица была, любимая племянница. Она, как солнышко, войдет и споет или спляшет, без расчёта, её никто не учил этому, всё с улыбкой, с добром в душе. «Ой, Катенька, посиди со мной!» – тетка часто звала мою мать к себе. И говорила много раз: «Я весь дом завещаю Кате. Это моё такое желание, это мой дом». Потом эта бабушкина сестра умерла. А Юлия Васильевна, будучи матерью и Кати, и Вали, сказала:

– Что хотите со мной делайте, пусть я даже нарушу волю сестры, но, в общем, пустим Валю с семьёй. А где им жить? Смотри, у них с Тимофеем уже двое детей, может, и ещё будут, куда они пойдут жить?

Валя с мужем-инвалидом и детьми поселилась в задней половине этого же дома. А Катя с Николаем, двумя сыновьями и своей матерью – в передней части, что по площади-то даже поменьше. Тогда ещё мой отец был жив. Мать даже какое-то время обижалась на Бабу Юлю, свою мать, ведь при ней же было сказано, что дом завещан ей, Кате…

Позже сестры частенько ссорились между собой по этому поводу, но мать никогда сор из избы не выносила. Дело в том, что Вова и я всегда дружили с двоюродными братьями Герой и Лёней, а также с сестрой Лидой. Я особенно был дружен с Лидкой, мы с нею погодки, брат Вовка – больше с Геркой, он на год моложе моего родного брата, то есть с 47-го, и с Лёнькой тоже, он мне ровесник. Витька еще маловат был, он с 53-го. Все четверо детей уложились у них в шесть лет.

– Вот одноногий стругает! – говорил сосед, смеясь. – Сколько у вас ещё детей-то будет?

Я в детстве всегда думал, что мама и тетя Валя никогда не ссорятся.

– Ты что – не ругаются! Еще как ругаются! Просто она не хочет, чтобы мы слышали это, – тайно сообщал осведомлённый Вовка.

Мать никогда в присутствии детей не говорила даже о самом факте раздора с сестрой. Я узнал об этом много позже, мама рассказала:

– Они-то что сделали! Я ведь думала, ну ладно, мы потерпим, пока им не дадут квартиру, Тимофей – инвалид войны, ему положено. Я поделилась с ними, понимала же, что надо им где-то жить. А теперь у них есть своя жилплощадь, лучше моей, со всеми удобствами, да она еще на этом «наварила» – на нас, фактически. А у нас что? Я одна с двумя детьми, я хоть квартирантов пустила бы, всё деньги какие-то.

Тете Вале и дяде Тимофею, действительно, дали в начале 60-х годов квартиру на улице Индустриальной, в доме номер 20\17 – две больших комнаты из трёх (в третьей, самой маленькой, жили бездетные супруги). У них была ванная, был туалет в квартире, все удобства. То есть они получили жильё, и казалось бы, должны были просто съехать. Все же помнили, что владевшая домом тётка говорила: «Дом завещаю Кате!» А Валентина взяла и продала ту часть дома, где жила, чужим людям, и даже деньгами не поделилась… Вот это самое обидное для мамы было. Ну, получила ты площадь, деньги всем нужны, понятное дело, но ты же помнишь, что это не твоё. И у моей матери хватало деликатности не посвящать в свои обиды детей. Мы же с детьми-то тети Вали дружим, зачем между нами сеять раздор? Что, Монтекки и Капулетти? Она видит, что нам весело, нам хорошо, и слава Богу. Но между сёстрами надолго пролегла, действительно, большая несправедливость. Есть на что обижаться, как говорится. Потом всё это сгладилось, забылось…

Мать рассказывала:

– Мы когда в город переехали, так тоскливо сразу стало. У нас в деревне чуть не каждый день вечорки были. Мы уходили на берег речки, там был гармонист, из соседней деревни приходил, он нам играл, у нас там пляски, песни, игры разные, в «колечко», например…

Вот сейчас люди живут разобщённо в многоквартирных домах, соседей едва знают, так и у переехавших в город из деревни такой же перепад был, хотя они жили дружнее, чем мы сейчас. Мама скучала по родным местам, по весёлым вечоркам, да и по молодости безоблачной, ушедшей…

Мать, бывало, ходила «ряженой» на чужие свадьбы. Её всегда зазывали, потому что она везде споет, всегда спляшет, заводная такая, непременно какие-то простыни, какие-то тряпки навяжет, с костылем каким-нибудь, нос большой наденет, свеклой намажется и обязательно во всех этих шествиях и частушках поучаствует. Святое дело! Придут специально пригласить её: «Катька, а ты придешь? А то кому же петь-то? Я вот один куплет, может, и знаю, а дальше-то не знаю ничего, а ты все куплеты всех песен знаешь. Да и пляску кому завести без тебя?» Мама как массовик-затейник была, любила веселье. Она же не за деньги после ночной смены отплясывала, а просто ради радости жизни. Тяжко ей приходилось, вдовья доля горькая, можно и скиснуть. А если веселья добавлять, то получается вроде и ничего, терпимо. Живём пока, не помираем.

Итак, я был в детском саду на круглых сутках. Меня забирали домой в выходные дни. В те года, ещё дошкольные, я хорошо помню, по выходным у нас дома обязательно устраивали застолья. Приходили соседи, квартиранты, а это были, как правило, лётчики и обслуживающий персонал с Северного аэродрома. Военного городка тогда ещё не было, и они снимали жильё в округе аэродрома, того самого, где формировалась в годы Великой Отечественной войны легендарная эскадрилья «Нормандия – Неман».

Хотя в нашей половине дома была всего одна комната вокруг печки, но, тем не менее, мать пускала до трёх человек квартирантов, потому что нужны были деньги. Я хорошо помню, что у нас жили муж с женой, отгорожены были фанерой, как в общежитии имени монаха Бертольда Шварца в «Двенадцати стульях». Отдельный, самый большой закуток, как комнатка, был для матери и бабушки, там же жил Вовка, он на раскладушке спал, а бабушка – на каком-то диванчике, узеньком таком, неприхотливая она была.

Мать спала на кровати с шарами. Как это всё там помещалось?! Я неизменно спал за печкой, как сверчок, это было моё излюбленное местечко. Перегородка глухая, до потолка, я засыпал там, что бы взрослые ни делали. Нормально.

Почти все старались пускать квартирантов – в основном это были холостые молодые мужчины, работавшие на Северном аэродроме. Тогда эта теснота никого не раздражала и не удивляла, потому что все так жили в послевоенные годы – бедно, дружно, весело. У тети Вали, маминой сестры, было четверо детей, а они с мужем тоже квартирантов пускали, потому что и им тоже нужны были деньги. Да и квартирантам надо было где-то жить.

Помню, например, Нину и Галю, работавших на фабрике, такие красивые были девушки. Они потом от нас съехали. Хорошо помню военного квартиранта – молодого, красивого мужчину Ави Ивановича. Ави – так было в паспорте, я тайком посмотрел. Но я его называл просто дядя Аля, он снимал угол у нас довольно долго, они с матерью как-то ужились вдвоём.

Он был страстный рыболов, поскольку родом с Кубани, и меня к рыбалке приучил. К раме своего велосипеда дядя Аля привязывал удочки, сажал меня на раму, и мы с ним отправлялись на Красотку, есть такая речка около Красносельского, через неё перекинут железнодорожный мост. Вот на эту Красотку он и любил ездить. Или рыбачили на Талке, если времени было мало, тогда там ещё рыба водилась: довольно крупная плотва иногда попадалась, окуни, пескари, гольяны, даже карпы. А ещё там было много «сикилявок», то есть совсем мелких рыбёшек. Забросишь немудрящую самодельную удочку, и они сразу же клюют, моментально, верхоплавки эти. А какое удовольствие! Мне было лет пять или шесть, может быть, а уже рыбу ловил! Как шутил дядя Аля: «Маленьких-то мы выбрасываем, а больших складываем в спичечный коробок».

Еще дядя Аля тогда же приучил меня ловить шаранок. Это майский жук, но у нас, в Пустошь-Боре, как и во всём Иванове, их называли шаранками. В мае их вылетало немыслимое количество. Мы их выпускали из-под парты на уроках, этих майских жуков, но это уже попозже было. Они в коробке царапаются, шуршат… Я их обожал просто! Они же безобидные, не кусаются, такие милые, какие-то гладенькие, симпатичные, с усиками. Не так давно я как-то поймал и дал такую шаранку внуку, а он боится. Я говорю:

– Не бойся, открой ладошку, вот я тебе положу в ручку.

Положил. Он стоит, на меня смотрит со страхом.

– Ты ручку-то закрой, шаранка там будет тихонечко царапаться, но не больно, а просто она так передвигается.

Ему стало щекотно, и он скорей её выбросил. В общем, пока он не привык к шаранкам, а внучка – и подавно, она ещё малышка.

А мы ловили майских жуков, я даже не помню, с каких времён. Это целый спорт! С вечера, в сумерках, они поднимались с земли, и сразу слышно жужжание. Видимость уже плохая, но когда они летели на фоне неба, их хорошо было видно. Пока они поднимались, их уже можно было поймать, потому что разворачивались медленно – пока крылышки расправят, пока то да сё. Правда, это редко удавалось – у земли их было хорошо слышно, но почти не видно. А когда они поднимались повыше, мы гонялись за ними, как сумасшедшие! Но чаще их ловили уже утром, когда они спали в листве берёз: сбивали вениками, швабрами, деревья трясли. Кто-то брал метлу или голый веник насаживал на шест и сбивал шаранок наверху. А по толстым берёзам – там, где в коре были проплешины – просто лупили большими камнями. Шаранки срывались с листьев и, не успевая очнуться, падали в траву, а мы потом ползали, искали: большие усы – самец, маленькие усики – самка. Так было интересно, когда спрашивали:

– У тебя сколько?

– У меня семнадцать, а у тебя?

– А у меня – двадцать пять!

Жуков сажали в банки, траву и листики туда закладывали. Чем майские жуки питаются? Листиками. И они жили в наших банках или коробочках несколько дней, потом вялые такие становились, приходилось выбрасывать и ловить новых.

Позднее я узнал, что они вредители, но я к ним испытывал только самые нежные чувства, и до сих пор я их люблю. Они какое-то количество листьев, наверно, съедали, но больше приносили все-таки радости нам, детям, чем вреда природе. Я не видел, по крайней мере, голых деревьев, без листьев, этого у нас никогда не было. А теперь голые деревья можно встретить, но не из-за шаранок, кстати, не из-за майских жуков, или хрущей, как их еще называют. Когда они скребутся в коробке, то хрустят. Вероятно, майских жуков так называли, чтобы обозначить их вредность – хрущ, он хрущ… Что-то агрессивное в этом слове, а шаранка – что-то такое приятное. Для меня они всегда остаются шаранками, такое ненаучное название, детское, ласковое.

А дядя Аля потом уехал к своей матери, в Темрюк. Уже много-много лет спустя я был там, пытался разыскать его, я знал адрес, но адрес этот оказался старым, а дядя Аля переехал куда-то…

Глава 2

Мостик к былому

Мой дед по материнской линии, Александр Фёдорович Ноговицын, родился в деревне Дьяково близ Иваново-Вознесенска, в большой и бедной семье. Он выбрал путь революционной борьбы, с начала 1900-х стал большевиком. Его родная сестра, Мария Фёдоровна Наговицына, впоследствии Икрянистова по мужу, – выдающаяся революционерка, депутат Первого Иваново-Вознесенского общегородского Совета с 1905-го года. Ей поставлен бюст в аллее мемориала на реке Талке, посвященного первой русской революции. Она позже уехала в Москву, и я никогда не видел её лично. Просто знаю, что дедушкина сестра – выдающийся человек. Были и такие герои, это было их время, их выбор. Они шли в революцию совершенно искренне. У Марии Фёдоровны была партийная кличка «Труба». Почему? Потому что она зычным голосом всегда говорила, не боялась шпиков. Кто-то нашёптывал, а она всё громко вещала. Её и хватали, и арестовывали, но, тем не менее, конспирации она не признавала никакой. Мне рассказывали, что ещё в дореволюционное время Мария Фёдоровна, работая в московской типографии, в присутствии посторонних людей могла спросить у хозяина, который тоже был тайный большевик: «Товарищ, где у нас метла?». А ведь «товарищ» – это значит большевик, подпольщик.

Деревня Дьяково славилась тем, что там был настоящий «рассадник» большевизма, многие жители были настроены революционно, в том числе и семья деда. В их доме большевики устраивали тайные собрания, там бывали А.Ф. Афанасьев, М.В. Фрунзе и другие революционеры. Чуть ли не в каждой второй избе деревни Дьяково работала небольшая типография, на весь город они печатали листовки и просто воззвания всевозможные, перепечатывали ленинскую «Искру», носили в город, распространяли. Этим в молодости занимался и мой дедушка, он тоже ходил в Иваново-Вознесенск и распространял прокламации. Там он и познакомился с девушкой Юлей, которая была родом из Шуи, из зажиточной семьи мельника. Я много раз спрашивал у матери, как же они решились соединить свои жизни, ведь вышли – то из разных слоёв общества? «Такая судьба».

Баба Юля рассказывала, что их дом и водяная мельница находились на берегу реки Тезы, они соседствовали через прогон, т.е. пыльную просёлочную дорогу, с имением господ БальмОнт. Тогда они так звались – БальмОнт, хотя теперь мы привыкли произносить БАльмонт. Сам Константин Бальмонт, великий поэт Серебряного века, в родовом имении редко бывал, в основном жил в Санкт-Петербурге или в Европе. Баба Юля вспоминала, что его шуйская семья была далеко не бедной.

Семья Александра и Юлии Ноговицыных… Вот как говорить о предках? Я лично с прадедом и другой роднёй по бабушкиной линии не был знаком, знаю только, что звали его Василием, поскольку бабушка моя была Юлия Васильевна. Для меня бабушка была Ноговицына – по мужу. А в девичестве она была Мочалова, у нас сохранилась подписанная фотография её матери Марии. Вся родня бабушки Юли осталась в Шуе, она туда больше никогда не ездила с тех пор, как её, 15-летнюю, отдали «в люди». В центре Иваново-Вознесенска, примерно в районе 30-й школы, она работала домашней прислугой у господ.

Юля была неграмотная, умела только расписываться и хорошо считать. Как-то ходила гулять «в город» – всё же молодая девчонка – там и познакомилась с Сашей из Дьякова. Ей он, конечно, никаких листовок не давал, она прочитать всё равно не могла, однако через Сашу дочка мельника прониклась революционными идеями. Всё, что тогда писали в прокламациях, было правдой. В детстве Юля видела, как тяжело трудился её отец, она хорошо знала, что в пять утра весь дом поднимался, все работали, «пахали» с раннего утра и до ночи. Хотя мельник формально считался мелкой буржуазией, и большой их дом был под железной крышей, но на самом деле там все «вкалывали» – от мужиков до последней девчонки, все трудились, не было ни одного лежебоки. Даром кормить никто никого не будет. Как работаем, так и живем, как говорится, «как потопаешь, так и полопаешь». А уж что говорить о крестьянах и фабричных работниках…

Юлия Васильевна, когда познакомилась с будущим мужем, тоже стала распространять листовки, хотя не могла прочесть, что там написано. Но она Саше свято верила, просто в рот ему смотрела, ведь он был старше её на четыре года – ей шестнадцать лет, а ему уже двадцать! Он взрослый парень, знает, что говорит. Александр в начале ХХ века вступил в партию большевиков, а вскоре они поженились. Невесте было всего 17 лет, но тогда возраст никто не спрашивал – женятся и женятся. Обвенчались, как положено, в церкви. Я спрашивал:

– А как же дед в церковь-то пошёл? Коммунист ведь?

– Ну, и что? Надо было обряд-то пройти, ничего не поделаешь, венчались, а то дети были бы незаконнорожденными. Да я и сама не больно в Бога-то верила, не говоря уж о Саше, но и венчались, и детей-то всех в церкви крестили, – отвечала бабушка.

А по-другому тогда и не женились, никаких ЗАГСов не существовало. Понятие гражданского брака тогда было чисто эмоциональным. Так люди, жившие семьёй без венчания (по сути, сожительствовавшие), называли свой союз – «для солидности». А они венчались – Юлия Васильевна и Александр Фёдорович Ноговицыны, всё по закону того времени. Совсем ведь юные были по нынешним представлениям. Тогда же это было «в аккурат», как она говорила.

Кстати, деревня Дьяково была наводнена Ноговицыными, но из них половина оказалась Наговицыных, а половина – Ноговицыных, хотя они все родня при этом. Чем это вызвано? Я в этой деревне жил как-то на каникулах. Спрашиваю:

– Мам, а почему тут есть Наговицыны и Ноговицыны?

– Это неважно, – говорит, – мы все тут родня. А это просто дьячок в церкви – как записал на слух, так и осталось на всю жизнь.

Спросит: «Как твоя фамилия?» «Наговицына». «А как: На- или Но-?» «Наверно, Наговицына». Малограмотные были, кто как скажет. Так вот, дед был Ноговицын, а его родная сестра Мария – Наговицына, как и некоторые другие родственники.

Я спрашивал у бабушки Юли:

– А где вы с мужем жили-то?

– А жили в Дьякове, у него. Отец-то меня, самовольницу, и знать не хотел – против его воли замуж-то выходила, бесприданницей. И наследства мне было не видать…

Им в родительском доме Александра выделили угол, вот там и жили семьей. В 1903 году у них первая дочка родилась, Елена, а в 1923-м – последняя дочка, Катя, моя мама. Всего у дедушки и бабушки было шесть детей – три сына и три дочери. Все три сына воевали, двое из них погибли.

Мой дядя Петя, Пётр Александрович Ноговицын, был комбатом, погиб на территории Польши в 1945 году, в самом конце войны. Я его никогда не видел. Мать о нем очень тепло рассказывала. Его дочь, моя двоюродная сестра Неля, после войны жила с нами, училась в Иванове.

Еще один мой дядя – Володя – погиб рядовым в самом начале войны, в 41-м. Только ушёл и буквально через два месяца бабе Юле, его матери, прислали похоронку: «Ваш сын погиб…». Как мать говорила: «Он уходил из Иванова, потом в котёл попал», т.е. в окружение. Вот всё, что они знали, потому что Володя успел написать за время службы только два письма, и больше ничего не было. Незадолго до войны он женился, но они с женой уже успели разойтись. Ну, это уже дело житейское. А детей у него не было. Где он похоронен – неизвестно. В братской могиле, наверное…

Третий брат моей мамы, Виталий Александрович, тоже воевал и остался жив, слава Богу, дожил до 95 лет. Дядя Витя служил на Дальнем Востоке. Поехал, куда послали – военный есть военный – а он был тогда майором авиации. Войну закончил начальником лётной школы, в звании полковника.

После войны он ещё служил там же лет пять, наверное, а потом вернулся сюда и уже служил здесь, в военном управлении, при штабе каком-то, точнее я не могу сказать. Потом вышел на пенсию. У него было двое детей, жизнь протекала нормально. Кстати, дядя Витя ездил в 70-м году специально в Польшу и нашел могилу брата, только я забыл, как город называется (Вроцлав, кажется). Есть фотография, где дядя Витя стоит возле могилы, отдельной, не братской, а на табличке написано: «Капитан Ноговицын Петр Александрович», и годы жизни обозначены.

Дядя Витя и мне помог, да ещё как! Но об этом речь пойдёт в одной из следующих глав.

А Елена, самая старшая, была дояркой в колхозе. Во время войны её боднула корова в бок, а, спустя много лет, у неё в месте травмы образовалась злокачественная опухоль. В нашем доме, куда её вскоре перевезли, тётя Лена и умерла в ноябре 57-го.

Я хорошо помню, как её хоронили, как приехали присланные из деревни дрожки, запряжённые лошадью. Мы с двоюродной сестрой Лидой стояли в сторонке и беззаботно болтали о своём. В это время духовой оркестр грянул похоронный марш Шопена, и со мною произошло что-то необъяснимое: из моих глаз сами собой брызнули слёзы…

Меня долго не могли успокоить. Лидка испугалась, что со мной что-то случилось, а я не мог ничего сказать, меня трясло. Потом вбежал в дом, а следом за мной примчалась перепуганная мама. Убедившись, что я жив и здоров, мать спросила у Лидки:

– Что случилось?

– Я не знаю, – ответила сестра.– Музыка заиграла, и он сразу заревел в три ручья.

Мама успокоилась, обняла меня и сказала:

– Экий ты чувствительный.

Валя, мать Лидки, средняя дочь Александра и Юлии, вышла замуж в 45-м. И как интересно это получилось!

Во время войны во многих ивановских школах были оборудованы эвакогоспитали для раненных на фронтах Великой Отечественной. В одном из таких госпиталей работала Валентина, а дядя Тимофей, её будущий муж, лечился после ампутации ноги как раз в том же госпитале. Он там последние месяцы перед выпиской лежал, а потом должен был поехать на Алтай, откуда был родом. Он был на костылях, к нему полагалось приставить медсестру, чтобы она проводила его до самого дома.

Командировку выписали Валентине. А он ей уже нравился, Тимофей-то. Он красивый, высокий мужчина был в молодости, только ноги нет. Но тогда этому никто не удивлялся, многие фронтовики стали инвалидами на войне, жили без ног и без рук, а у него всего одной ноги не было, он еще частично трудоспособным человеком считался по тем временам.

Бабушка рассказывала, что Тимофей женился ещё до войны, но жена у него была неграмотная, писем не писала, он ничего не знал о ней. Но, конечно, переживал, примет ли его жена без ноги-то – какой он теперь работник, только обуза… Но тут другая история произошла.

Добрались они до станции Борзя на Алтае, проводила Валя Тимофея до дома. Он туда зашёл, а она решила дождаться: надо убедиться, что он здесь останется, сходить в исполком и подписать командировку – святое дело! Документ – это такая важная вещь. И вот Тимофей вышел, белый, как полотно, и сказал:

– Валя, у меня жена-то живёт с другим. Они живут здесь, это её дом. А у меня дома, получается, нет, мой дом в другом селе, и там живут другие люди. Не знаю, куда теперь и податься…

Валя отвечает:

– А поехали в Иваново, и будем мы с тобой.

Тимофей оформил там сразу развод, сам подал заявление, получил официальный документ, чтобы потом жениться можно было, детей заводить по всем законам. И вернулись они вместе назад, в Иваново.

Бабушка Юля Валентину уговаривала, ругала:

– Валька, ты что? Он же ведь одноногий! Ты – девка видная. Что, ты себе не найдёшь парня, что ли? Их, конечно, не так много после войны, мужиков-то одиноких, но ты-то найдёшь точно.

Валя была хоть и невысокого роста, но симпатичная, шустрая да фигуристая. Но Валька-то – знай – своё твердит:

– Я его люблю. Люблю его и всё тут. И я ему нравлюсь, он сам мне сказал, что я ему нравлюсь!

Он не говорил высоких слов, а «нравишься» – и всё. Они решили пожениться, вот хоть кол на голове теши. Там, в семье Ноговицыных, все такие упрямые! Пошли Валентина с Тимофеем и расписались в ЗАГСе, поженились официально, она взяла его фамилию – Банщикова, перестала быть Ноговицыной. И не ошиблась – счастливую жизнь прожили они, вырастили четверых детей…

Расскажу теперь всё, что знаю о своей родне по отцовской линии.

Мой отец, Николай Михайлович Сметанин, родился в деревне Иванцево Ивановского района, потом жил с родителями в Иванове, в маленьком доме на 4-й Минеевской улице. Его мать, Наталья Сергеевна, трудилась прядильщицей на фабрике Куваева, а отец, Михаил Иванович, там же обслуживал станки. На работу ходили пешком в любую погоду.

В семье родилось семеро детей-погодков: дочери Мария, Александра, Елизавета, Софья и сыновья Николай, Иван и Сергей. Жили очень бедно, не у всех детей была обувь, даже дрались из-за неё, если надо было куда-то идти. А Коля, начиная с марта, в школу босиком ходил, тогда сильно ноги-то и застудил. Старшие ребята нянчились со средними детьми дома. За самыми маленькими детьми присматривать было некому, зимой их привозили в плетёных санках на фабрику и оставляли в проходной, а в перерыве мать выбегала, чтобы покормить малыша.

У моей бабушки, Натальи Сергеевны, был крепкий и красивый голос, она исполняла народные песни из репертуара Лидии Руслановой и других певиц. Когда она пела там, в Минееве, вся округа собиралась её послушать. У неё был настоящий голос – и к тому же очень красивый! Кстати, Мария Михайловна, её дочь, а моя тётя, унаследовала этот талант от матери, у неё был очень хороший, просто оперный голос, мощный и чистый, от природы данный. Её долго приглашали в филармонию, на профессиональную сцену. У неё при пении было правильное дыхание, и опора хорошая, я-то мог это оценить. Она пела оперные арии и «жестокие романсы» – «Хуторок», «Окрасился месяц багрянцем» и другие – очень похоже на Марию Максакову по тембру. Тогда Максакова была популярна, и моя тетя подражала ей в чем-то, потому что она же не училась музыке. И пела правильно – до самых последних своих лет. Мария Михайловна окончила юридический институт, работала юристом. Она вышла замуж, родила двоих дочек – Ларису и Любу – Кременецких по отцу. А Мария Михайловна решила свою фамилию не менять, осталась и после замужества Сметаниной.

Голос красивый был и у моего отца. Вот такая музыкальная, поющая была у него семья. Может, там и ещё кто-то хорошо пел, но это мне неизвестно…

Мать с отцом познакомились в 43 году на одной из танцплощадок города. Жили они неподалёку друг от друга: он – в Минееве, она – в Пустошь-Боре, и он её после танцев провожал до дома.

Мать рассказывала:

– Я у него спрашиваю: «А почему на войну-то тебя не берут?» Он говорит: «У меня бронь». Ну, бронь и бронь, мало ли… Я же не знаю, что они там производят, на Ивтекмаше-то…

Потом выяснилось, что не взяли его по состоянию здоровья, у него было очень больное сердце, да и сосуды ни к чёрту не годились. Когда уже поженились, мать узнала, что у него ревматизм, суставы опухают, и прочее…

Это именно отец назвал меня Николаем. Тогда Коль было не меряно, у меня друзья сплошь были Кольки! Я спрашивал у матери, почему так много Коль? Я Николай, отец Николай. Она объясняла:

– Так ведь детей по привычке в церквах крестили, давали имена святых, а самый сильный святой – это Николай. Он заступником для малыша будет. Одно плохо. Вот родился мальчик у нас в 48 году, я не хотела его Колькой называть. Плохая примета, говорю, если в семье ребенка назовут именем отца, то кто-то из них не жилец. А он возражает, мол, это дурацкое суеверие, глупости! Пошёл и сам записал его Колькой, а мальчик умер через полгода. Потом ты родился, тут я завизжала, прошу, чтобы ни в коем случае тебя Николаем не называл, умоляла. А он пошёл и опять записал сына Колькой… Вскоре после моего рождения, в 1952 году, отец умер из-за болезни сердца, ему было всего 27 лет. Вот тебе и суеверие…

Книги Николай просто запоем читал. Лампочка у нас была слабенькая, 15-ти ваттная. Так он под неё двигал стол, на него ставил стул, на который садился и часами читал, поближе к свету!

Несмотря на серьёзную болезнь, он все мужские работы в доме делал сам – и по дрова в лес один ездил, валил деревья, распиливал двуручной пилой, сняв одну из ручек, потом колол. Крышу чинил, забор, крыльцо правил…

Баба Юля ругала Катю, когда она собиралась замуж за Николая:

– Одна одноногого выбрала, другая – вот этого, тощего да бледного. Две видные девчонки, за ними вон какие парни ухаживали…

Три «жениха» у матери было, все плясали, пели, весёлые парни были, здоровые, с ногами, с руками, а она Кольку выбрала – больно пел хорошо. Ему кто-нибудь подыгрывал, а он пел, да как пел! Заслушаешься. Мать рассказывала, когда она, много лет спустя, в первый раз услышала, как поёт Александр Малинин, так и охнула: «Батюшки, Колька! Закрою глаза – Колька!» Мой отец, оказывается, пел точно так, как Малинин – его тембр, его голос…

У мамы же в семье пели немногие, там Катя оказалась самой главной запевалой, очень хорошо слова и мелодию запоминала, знала все песни от начала и до конца. У неё был редкий музыкальный слух – она могла и вторым или третьим голосом подпевать. Голос у неё, правда, был небольшой, но чистый.

Глава 3.

Кружится, кружится диск старинный…

В пору моего детства на стене, практически в каждой семье, висела старинная семиструнная гитара с бантом. Не знаю, откуда, но и у нас была такая гитара. Мать, кстати, немного умела играть на ней. Сама настраивала, и на первых четырех струнах она себе подыгрывала и пела, когда компания собиралась у нас дома, что случалось практически каждую неделю. Святое дело! Среди приходивших мужчин было много сверхсрочников – как теперь сказали бы, контрактников. Им было по 25-27 лет, все работали на рембазе Северного аэродрома. Почти все они курили, не вынимая папирос изо рта, то есть дым столбом стоял. К дыму я относился совершенно спокойно, будто его и нет, а мама говорила: «Пусть курят – хоть мужиком в доме пахнет…»

Они пели много хороших военных песен: «Прощай, любимый город…», «На поле танки грохотали…», «Пора в путь-дорогу», «Тёмная ночь» и другие.

А однажды мама похвасталась:

– Колька тоже умеет песни петь, с пластинок выучил!

Меня ставили на табуретку: «Колька, давай!» И я давал. Естественно, я никогда не отказывался. А чего стесняться, когда все здесь свои, да еще и выпивши? Я пел взрослые лирические песни с пластинок, например, «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём», «Только глянет над Москвою утро вешнее», из Утёсова пел – и, надо сказать, с большим удовольствием, мне самому эти песни нравились.

«В Москве, в отдаленном районе, двенадцатый дом от угла…» – это был мой самый главный номер, моя «коронка»! Я пел чисто, им нравилось, как выдавал уморительный шестилетний шкет: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя»! Гости все хохотали до слез, хлопали в ладоши при этом, и я понимал, что им нравится. И, хоть непонятно было мне, на что они там смеются, это неважно. Молодые, весёлые, чего же… Я смеялся вместе со всеми. Здорово было!

Детские песенки я пел и в саду, и в школе, а дома – вот эти, пластиночные. Причем, даже когда никого не было дома, я их заводил. Мне очень нравилось просто слушать и пассодобль «Рио-Рита», и фокстрот «Цветущий май», и танго «Брызги шампанского», и «Утомлённое солнце»… Такие прекрасные мелодии!

Мамины гости, бывало, выносили во двор наш патефон и танцевали под эти пластинки. Когда потом, много лет спустя, я смотрел фильм Ю.Б Норштейна «Сказка сказок», и там танцевали пары под вот такую же музыку, я сразу вспомнил, как тогда у нас во дворе танцевали.

Лично я заводил пластинки, крутил ручку патефона и, как теперь сказали бы, был ди-джеем, а тогда… «Коля, заводи там следующую!» Они даже не смели мне советовать, что заводить, это была моя «епархия», я сам знал, что заводить – две медленных уже сыграны, значит, сейчас надо быструю мелодию завести. «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали…» или «В Москве, в отдаленном районе…», «Мишка-Мишка».

…Я смотрю на мамины фотографии тех лет – худющая была, и не она одна, они все стоят худые. Тогда еще ватные подкладные плечи были модны, все их использовали. И вот, смотрят с фотографий эти послевоенные женщины – такие стройные, современные, прямо нынешние модели, в фитнес ходить не надо. Однако у них считалось, что худенькая, доходяга – это плохо, даже завидовали тем, кто полный: вот этой повезло – она справная! Они шутили: «Пока жирный сохнет, худой сдохнет», – и хохотали. Ну, с течением времени еда появилась, округлились как-то все. Мама говорила:

– Спасибо американцам, хоть они помогали – тушёнкой, крупами, много чего присылали.

– Мам, ты знаешь, ведь наше государство платило им золотом, у нас не было долларов, а бесплатно они нам ничего не давали. Америка очень нажилась на этом, я читал.

– Ну, мы-то об этом не знали, – говорит, – думали, американцы нам просто помогали, а так бы никакой еды не было, золото же есть не будешь. Да я его и в глаза не видела, это золото. Оно там где-то есть, и ладно. Хорошая-то еда нам была гораздо нужнее.

Я очень любил кино. Помню до сих пор фильмы «Олеко Дундич», «Над Тисой», «Кортик», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось смотреть приключенческие фильмы.

Конечно, «Чапаев»! «Чапаева» я смотрел раз пятьдесят! Недалеко от нашего дома стоял балаган – собственно, сборный кинотеатр. Остов был сделан из ДСП или из какой-то другой плиты, но не из дерева, а сверху на дугах натягивали брезентовый тент, наподобие теплицы. На зиму тент снимали, чтобы его не продавил и не порвал снег, а остов стоял. Когда снег сходил, опять натягивали этот тент, ставили внутри лавки и экран, и начинался сезон кино. Вывешивали красивые афиши – расписание на всю неделю. Мы все фильмы смотрели в этом балагане. Красота!

В задней стенке нашего балагана было просверлено много дыр. Кем? Предприимчивыми людьми, кто не поленился из дома принести дрель и просверлить стенку. Почему я говорю, что «Чапаева» смотрел раз пятьдесят? У меня денег не хватило бы, если б я платил каждый раз за билет. Просто обычно этот фильм я просматривал в дырочки. Иногда дырочки были очень высоко, а низкие заняты, тогда смотрели по очереди с кем-нибудь: давай я у тебя на закорках посмотрю в дырочку, потом – наоборот. Правда, некоторые вредины изнутри тыкали в дырки гвоздями, но бесполезно – у всех нас с собой были стёклышки, которые мы к этим дыркам прижимали. Вот такие балаганные ухищрения ради кино!

Помню, мы смотрели фильм «Разные судьбы», а там такие песни отличные исполняли! Вот я, например, не любил фильм «Свадьба с приданым», но там очень красивые песни, и я приходил просто их послушать. Диалоги мне казались скучными и фальшивыми, очень раздражали, а вот музыка… «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём…». Такие песни замечательные, для меня лично они отличались от самого фильма, как небо и земля. «Весёлые ребята» я смотрел тоже много раз, особенно нравилась сцена драки. Это было так здорово и смешно сделано! Помните: «А, по-моему, это ведь у вас шум, в вашей комнате!» «Что вы! Мы же культурные работники!» – говорил Утёсов, игравший Костю Потехина, героя фильма. Ну, и Орлова, конечно, потрясающая Любовь Орлова! Как она там блистала! Настоящая звезда экрана была, единственная и неповторимая. Играла она Стрелку или других, казалось бы, простых девушек, но всё равно в ней чувствовалась звезда, ощущалось это. А потом – «Цирк», там пели «Широка страна моя родная…». Или «Светлый путь» с «Маршем энтузиастов»: «Нам нет преград…» Я все эти песни знал, все любил. И «Марш энтузиастов», и «Ленин всегда живой» я тоже знал наизусть, потому что постоянно слушал радио.

О, это отдельная история – радио! У деда и бабушки Ноговицыных радио было еще в деревне Дьяково, они перевезли его оттуда и повесили в углу. Чёрная круглая тарелка, обыкновенная, из которой в фильмах Совинформ бюро вещало во время войны.

Я обожал радио, слушал и известия, и музыку. Было много молодежных и просто «модных» песен. Конечно, у них там «Битлов» и Элвиса, например, не было, но всё советское звучало. Прекрасной музыкальной классики много было, интересные радио спектакли, литературная классика, юмористические передачи – один Райкин чего стоил!

Я всегда слушал «Театр у микрофона», очень любил эту передачу. Если было у меня время, я пропускал даже гулянье с друзьями ради спектакля по радио. Такие пьесы были, что заслушаешься! Идет трансляция спектакля и вдруг – молчание, что-то происходит на сцене, но слушатель этого не видит, поэтому нужен был комментатор. Как сейчас помню, давали «Принцессу Турандот», и там звучит комментарий: «На площадь по-пластунски выползает начальник стражи Бригелла»! Я от смеха просто падал! До сих пор помню эти комментарии. Эта радио-тарелка давала, я бы сказал, разностороннее видение мира – шли то политические, то музыкальные, то театральные, то спортивные передачи. Лично мне почти всё было интересно. И детские передачи – там «рулил» почти во всех ролях непревзойдённый Николай Литвинов. Корабельный кок Антон Камбузов приветствовал меня как «юного географа»… Ну, и далее – «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП», «Угадай-ка», «Музыкальная шкатулка», «Театр у микрофона» и многое, многое другое…

Мы никогда не выключали радио, потому что мало ли какие известия поступят. Так повелось еще с довоенного времени, передачи шли весь день – от гимна в 6 утра и до гимна в полночь. Атомная бомба, о которой все были наслышаны, даже по ночам иногда снилась…

А еще я слушал футбол, к которому пристрастился очень рано. Меня не приучали, я сам. Прекрасно помню животрепещущие радиорепортажи Вадима Синявского!

Не забуду, как впервые посмотрел у моего приятеля Жоры Удалова по телевизору, на маленьком экране с большой водяной линзой матч «Спартак» – «Локомотив», в 57-м или 58-м году это было. Само слово меня завораживало – Спартак! Какое-то романтическое. Я тогда не знал, кто такой Спартак, к тому моменту мне никто про него ничего не рассказывал, историю я по малолетству ещё не изучал, и фильм с Керком Дугласом пока не вышел. Но я знал песню о юном барабанщике: «Вперед продвигались отряды спартаковцев, юных бойцов». То есть спартаковцы – это смелые юные бойцы. Я, конечно, болел за «Спартак», и он выиграл – 2:1! Так навсегда я и остался его верным болельщиком. Матчи этой футбольной команды я всегда смотрел и до сих пор смотрю.

Дядя Аля, наш квартирант, в 62-м году купил нам первый телевизор «Заря», с довольно большим экраном, и музыки стало еще больше, тогда стали популярны «Голубые огоньки». Появился ещё больший выбор, что слушать и кого смотреть. Имена актёров и певцов запоминали насмерть.

А сейчас я ненадолго загляну вперёд – здесь, думаю, это будет кстати.

В 1963-м году тот же Жора Удалов, футболист юниорской команды ивановского «Текстильщика» и отличный, весёлый парень, позвал меня послушать на его огромной радиоле «заграничную передачу» радиостанции BBC (Би-Би-Си) – точнее, её позывные. Так я впервые услышал и сразу навсегда полюбил «The Beatles» – они пели «Can't Buy Me Love» («Любовь нельзя купить»).

И ведь благодаря именно этой песне битлов я впоследствии сам научился играть на 6-струнной гитаре, которую мне присудили в качестве главного приза на бардовском конкурсе города. Тогда я ещё играл на маминой 7-струнке, со «звёздочками» и баррэ. А вот битловские песни надо было играть только на 6-струнной гитаре, иначе они просто не звучали бы, как у «Битлз». Да и английский язык я «изучал» по их балладам – в школе-то я учил немецкий…

Но всё это было потом.

Оглядываясь на свое раннее детство теперь, когда основная часть жизни пройдена, я вижу, как много всё это значит для меня и сегодня. Часто вспоминаю наш деревянный дом на ивановской окраине, моих родных, моих друзей-подружек, первые впечатления от нашего бедного, неустроенного быта, нехитрых детских забав, от музыки, которую теперь именуют «ретро», а главное – от той простой, трудовой, весёлой и дружной жизни, которая нас всех тогда объединяла. И болит душа от сегодняшних людских раздоров, от жестокости к себе подобным, лжи и корысти, от унизительной нищеты одних и безумного богатства других, от нежелания расслышать и понять друг друга.

Ау, люди, где вы?! Оглянитесь на свое детство, вспомните родителей, отыщите в своем сердце то светлое и доброе, что было почти у каждого из вас, – и постарайтесь передать тем, кто верит вам и идёт за вами.

Очень надеюсь, что эти мои слова не станут для вас пресловутой «дудкой крысолова», и что всё у нас с вами будет хорошо.

Глава 4

Школьные годы чудесные

В школу я прямо-таки мечтал пойти – очень хотел учиться – как Буратино! Однако на 1 сентября мне не было полных семи лет, всего недели не хватило (день рождения-то у меня 7 сентября!). Классы были переполнены учениками благодаря послевоенному демографическому взрыву, и школьная администрация под любым предлогом старалась снизить нагрузку на учителей. Меня не приняли, поэтому я пошел в школу почти с восьми лет, в 1958 году. Причем желание учиться сохранилось у меня на все школьные годы. В любые каникулы – и после пятого класса, и после девятого – я уже с июля начинал мечтать: «Скорей бы в школу!» «Скоро в школу, ой, как не хочется!» – сто раз я слышал от других ребят, но у меня такого никогда не возникало. Наоборот: «Скоро в школу! Ура, ура! Скорей бы в школу!»

Мне было интересно не только общение с друзьями, а именно сами уроки манили и даже снились. Возможно, сказывалось ещё и то, что я с раннего детства всегда был в коллективах и привык к этому. Как сейчас говорят, «он в социум был вписан с раннего детства». К тому же учёба давалась мне легко, я без всякого труда стал круглым отличником, а человека всегда манит к тому, что у него получается лучше других. Я не был «жмотом» – бескорыстно давал списывать всем желающим. Может, потому у меня и не было в классе никогда врагов…

Когда непогода на улице, никто не гуляет, я мог заскучать дома, а в школе всегда было весело, всегда интересно. Как в песенке: «Всегда у нас весело в классе. Да здравствует дружба! Ура!» Это песня того времени: «Ровесники, ровесницы, // Девчонки и мальчишки, // Одни поём мы песенки, // Одни читаем книжки…». Тогда по радио часто передавали песни о школе, например: «В первый погожий сентябрьский денёк // Робко входил я под школьные своды…» Там такие слова: «Разве они пролетят без следа? // Нет, не забудет никто никогда // Школьные годы…» Всегда в этом месте у меня подступали слезы. Даже музыкально это место гениально выстроено – такой подъем и как кульминация: «Нет, не забудет никто никогда…» Это так созвучно моей памяти о школе, что и по сей день слезы иногда набегают на глаза при этих словах. Действительно, я никогда не забывал школьные годы!

Мама меня собирала в первый класс: мне купили форму, это уж как полагается, и подстригли «под лысого». Тогда, в 58-м году, всех первоклассников так стригли, возможно, из-за педикулёза, который был распространён в военные и послевоенные годы. У нас рядом располагался военный Северный аэродром, мы часто видели там воинов, подстриженных под «ноль», это не считалось зазорным – все лысые бегают, ну и что же. Вероятно, такое требование было у директора и врача школы, заботившихся о здоровье детей. Мальчикам разрешили носить чёлку только в третьем классе: сам-то лысый, а впереди – чёлочка, вид странный такой получается, лошадиный какой-то. Очень смешно! Как там девчонки сражались за свои косы, я не знаю. Мальчишки постарше стриглись уже под бокс и полубокс, а позднее появилась и «молодёжная» стрижка…Конечно, некоторых пацанов кто-то из родителей постригал сам – специальной ручной машинкой.

Первого сентября мать отвела меня в школу. Дождя в тот день не было точно, но и солнышко не сияло, так – переменная облачность.

Здание школы №37 загибалось буквой «г», большое парадное крыльцо выходило во внутренний двор. Там-то нас и встретили учителя и, конечно, директор школы Иван Ильич Федченко, высокий, солидный мужчина лет под пятьдесят, спокойный, убедительный. Мне представлялось, таким и должен быть директор школы – внушительное впечатление производил Иван Ильич! Мы его не боялись, но уважали безоговорочно. В случае нарушения дисциплины кем-нибудь из нас директор говорил веским тоном, спокойно: «Ты еще об этом пожалеешь!» Его слова и интонации не были обидными, унизительными, поэтому чувства несправедливости не возникало, а его строгие внушения достигали цели – у ученика надолго пропадало желание мешать учителю вести урок и, тем более, пытаться сорвать его.

Моей первой учительницей была Вера Васильевна Галкина, дама уже в годах, но всегда опрятно одетая, причесанная, следила за собой. Она была спокойная, мудрая, никогда не повышала голоса, никого не унижала, если одёргивала. При этом она умела строго поставить на место даже Кольку Одинцова, моего соседа по парте, хотя остановить его было трудно, ну, если только минут на пять, а потом он забывался и снова потихоньку хулиганил или «клоунады» устраивал, а я от смеха просто под парту залезал…

Жила Вера Васильевна недалеко от школы, во Фрянькове. Четыре года она вела в нашем классе все предметы, кроме музыки, труда и физкультуры. Вера Васильевна очень интересно рассказывала на любую тему, хорошо знала материал, никогда не читала по учебнику. Конспекта перед ней тоже не помню: готовилась тщательно, видимо, и потом, много лет преподавала, уже практически все предметы освоила досконально.

Кроме глубоких знаний, Вера Васильевна обладала и умением преподавать. Бывают люди, отлично знающие предмет, но они не умеют передать эти знания, а ведь учитель – это переводчик между наукой и обыкновенным ребёнком, способный преподнести научные знания понятным для детей языком. Это трудно, не всем дано. Даже образованные и умные люди оказываются весьма посредственными учителями: у них каша во рту, они не умеют ни привлечь внимание и заинтересовать темой урока, ни следить за дисциплиной и толково объяснить, а это всё надо делать одновременно в классе, где сорок человек. Вера Васильевна это умела, у неё на уроках была отменная дисциплина. Я очень любил первую учительницу, как, думаю, и все ученики в классе. Вера Васильевна, преподавала как-то аккуратно, всё было понятно. Думаю, мне и всем ребятам, кто учился в нашем первом «В» 37-й школы, повезло, что именно она встретила нас в начале школьной жизни.

Я был образцовый ученик, в первом классе сидел, положа руку на руку, глядел в рот учительнице. Особенно мне нравились уроки математики, я чувствовал, что этот предмет – её «конёк».

Каждое лето перед школой покупали тетрадки, я их просто обожал! Открываешь тетрадку, а там – чистый листок в клеточку или в линеечку, погладить его хочется. В первых классах писали на еще более крупной разлиновке, где была обозначена не только нижняя строчка, но и линия сверху, чтобы буквы были ровными. Мне так нравилось само письмо! Писали простыми ручками, перо макали в чернильницу-непроливашку и выводили буквы и слова. Почерк сам по себе у меня был хороший, но рука – довольно шкодливая. То кляксу поставлю, то перо засорится, пальцами выдерну соринку, а рука-то испачкалась, но я этого не замечу, проведу по бумаге – вот и мазня. Это для меня самый главный бич был. Писать я любил, буквы и строчки у меня красиво получались, а учительница ставила мне четвёрки, хотя написано всё правильно, идеально, но ощущалась какая-то неряшливость. Конечно, обидно было – пустяки ведь. Но Вера Васильевна на этот счёт была другого мнения.

Мне учиться было интересно, но кроме того, было и чувство самоутверждения, потому что почти все предметы давались мне легко, буквально, даром. Например, у меня грамотность врождённая. Я даже правил не знал, а писал без ошибок.

Вот пока урок идёт, изучаем тему, я правила знал, а потом забыл, но пишу правильно, вплоть до тонких деталей орфографии и пунктуации. Это и есть врождённая грамотность. Смотрю, как мать писала – и запятые там, где надо, поставлены, хотя она писала не для диктанта, а просто не могла писать неправильно, рука не писала. Вот и у меня так же. Мать мне всегда говорила:

– Это не твоя заслуга, это Бог тебе дал, и ты этим пользуешься. Но надо учить правила, всё надо знать, это потом пригодится.

И к математике у меня хороший слух. Я и сейчас считаю, что нельзя требовать от всех учеников хорошей успеваемости по математике, к ней нужно иметь такой же слух, как к музыке, такую же наклонность. Пусть ребенок и вызубрит тему, но применить такие знания ему будет трудно, так как надо же еще вникнуть, понять логику, смысл действий. Это не всем дано. Я рано начал решать довольно трудные задачи, добровольно брал учебник следующего класса или через класс, задачку какую-нибудь выбирал. Если там было что-то мне совсем непонятное, какие-то незнакомые термины, то, конечно, я такие задачи просто не понимал и не мог решить. А если узнаваемое было, то решал задачи в шесть действий и в семь, довольно рано этому научился. Меня и на олимпиады посылали по многим предметам, так как я по ним хорошо успевал.

Коля Одинцов – это отдельная глава в моей школьной жизни!

Самое лучшее время у человека, когда он цветет, как дерево, радуется, обрастает друзьями. Это бывает в молодости. У кого-то друзья появляются рано, например, в школьные годы, у кого-то попозже – во время учебы в институте или с началом работы, дружба приходит в разное время. Я вот поздний оказался, у меня от школы друзей на всю жизнь не осталось, один только Колька Одинцов был бы другом. Я так жалел, что он ушёл, окончив восемь классов, мы виделись уже очень редко, наши дороги разошлись.

Его отец, дядя Коля, помню, был высокого роста. Или мне это казалось? Тогда ведь и деревья были большие… Я – Николай Николаевич, и друг мой – Николай Николаевич, только фамилии разные… Дядя Коля был вдовцом, один воспитывал сына. Жили они в частном доме на соседней улице, у них был великолепный сад, отец очень увлекался садоводством, хорошо разбирался во всевозможных прививках, знал, как правильно ухаживать за деревьями. Мичуринец!

У Кольки Одинцова в лице было что-то похожее на Буратино из нашего советского фильма: и вихор у него такой же, и шустрый он, жизнерадостный. Страшно шебутной оказался парень, озорной, весёлый, неуёмного темперамента. Каверзы он всегда устраивал с юмором, не злые, а именно такие прикольные, смешные – хоть стой, хоть падай.

Тогда у нас в школе были отличные, удобные 2-х местные парты. На верхней её панели были две продольные лунки для ручек и карандашей, а рядом – 2 круглых отверстия для чернильниц, т.к. все писали ручками со стальным пёрышком, макая это пёрышко в чернильницу-непроливашку. Так вот, Колька вынимал свою чернильницу, залезал под парту, и вдруг из круглой дырки вылезал мандарин на палочке, а на мандарине была нарисована такая смешная рожица (чаще пиратская), что удержаться от смеха – да ещё во время урока! – было просто невозможно. А Колька уже снова невозмутимо сидел рядом и преданно смотрел на доску. Я рядом покатывался со смеху, не мог сдержаться, а он сидит, мол, чего это он?! Меня выгоняли с уроков много раз, но я никогда не сердился на Кольку. Я ради этих его проделок, собственно, и сидел рядом с ним. Это же бесплатный цирк! Учительница не возражала против нашего соседства, ведь иначе Одинцов был бы запущенный двоечник, отцу не до него. Какие отцы-одиночки воспитатели? Тем более, такой шустряк, за ним было не уследить, даже когда он совсем малышом был.

Мы с Колькой сидели на второй парте с первого по восьмой класс. Он учился на тройки и двойки, списывал у меня постоянно (с кучей ошибок, конечно), а я не возражал, да ради Бога, хоть всё спиши. Если у меня оставалось время на контрольных работах, я у него ещё и ошибки проверял. Друг же.

Он был прирожденный клоун! Из Кольки вполне мог бы вырасти такой артист, как Юрий Никулин или Карандаш. Он устраивал всякие смешные приколы за партой, причем с совершенно спокойным и даже безучастным лицом. Клоун, прирожденный клоун. Например, чернильница-непроливашка стоит на парте и вдруг начинает шевелиться. Я подпрыгиваю от неожиданности, а он сидит, как ни в чем не бывало. Я показываю на чернильницу, и он будто искренне пугается, смотрит на чернильницу с ужасом: «Атас, крыса!», а сам её снизу пальцем двигает.

Всегда найдёт что-нибудь, чем меня развлечь, с ним даже скучный урок превращался в забавное приключение. Я за ним просто хвостом ходил. Он, вроде бы, и хулиганистый, мог и кнопку учительнице подложить, как тот самый Вовочка, но не по злобе. У него было колоссальное чувство юмора, как у профессионального клоуна: он мог строить на лице всевозможные гримасы, он непостижимым образом переплетал пальцы на руках, и получались какие-то фантастические существа. Все портреты знаменитых учёных, писателей, путешественников в его учебниках были разрисованы до полной неузнаваемости, и притом очень смешно!..

Мы с ним ходили вместе из школы, в одном районе Пустошь-Бора жили – я на 3-й Слободской улице, а он на 4-й. Однажды Колька предложил мне

«выгодное дельце»: повсюду поспели яблоки и груши. «Давай, говорит Колька, ночью потырим немного яблок. Есть отличный сад у Введенских!»

«Ты что – там же Дима Введенский живёт, звезда нашей школы!» – отвечаю с дрожью в голосе. А Колька: «Тем более. Должны же звёзды делиться с простым народом – со мной и с тобой, например». Я согласился – это было справедливо. Часов в 11 ночи мы с ним под покровом ночной темноты подошли к забору дома Введенских. Перемахнуть через ограду – легче лёгкого. Набиваем яблоками и грушами всё пространство за пазухами, и вдруг… Дверь в доме, выходящая в сад, открывается! В круге света я вижу …милиционера в форме… Нет, это девчонка, переодетая милиционером – но от этого не легче: мы метнулись к забору, перемахнули его, растеряв половину добычи, и побежали по домам! Дома я долго припоминал детали ночного происшествия. Девчонка была примерно моих лет, симпатичная. Она тоже, кажется, испугалась и убежала в дом, хлопнув дверью. Через много лет я узнал от знакомой по социальным сетям, Ани Введенской, что этой испугавшей нас девочкой была её мама. Бывают же такие совпадения!

Были у нас с Колькой Одинцовым и другие «подвиги» – удачные и не очень…

Уже в среднем звене меня часто ругала наша классная руководительница, Нина Ильинична Дубова, преподававшая у нас географию:

– Коля, ты мог бы учиться еще лучше, ты мешаешь себе и отвлекаешь Одинцова, а он слабый ученик.

– Я ему не мешаю, а помогаю.

– Ты ему помогаешь тем, что даёшь списывать? Это разве помощь?! Думаешь, он от этого чему-то научится? Если бы ты с ним после школы занимался, тогда да!

Но я тогда так понимал дружбу: Колька Одинцов мне друг, он сам решить или правильно написать не умеет, значит, надо ему помочь, дав списать. А заниматься с ним дополнительно мне было некогда, ведь я три раза в неделю ездил в музыкальную школу, в Воробьёво, а еще и погулять надо. В общем, свободное время было только в каникулы. И сам Колька, мягко говоря, не горел желанием заниматься со мной уроками – он лучше будет целый вечер на своей голубятне пропадать…

После 8-го класса Колька ушёл из школы. Окончив ремесленное училище, он начал работать слесарем на заводе «Ивтекмаш», кажется. Я это слышал от кого-то, но самого Кольку уже не видел с тех пор.

В школьные годы моя жизнь была насыщенной, наполненной событиями. В школе целыми днями мы были вместе с учениками нашего класса, знали всё про всех – кто есть кто. И драки бывали, и игры. Например, об стенку монетами, в орлянку или в стукана.

В стукана – это надо небольшим круглым плоским свинцовым битком стукнуть по столбику монет, уложенных на твёрдом грунте решками вверх. Монеты рассыпаются, и те из них, которые легли вверх орлами, – твои. А потом уже бьёшь по каждой решке в отдельности, переворачивая её на орла. Если перевернуть монету не удаётся – теряешь ход и т.д. Или кидаешь монету в стенку, потом другой пацан кидает, и, если ты дотянешься от монеты до монеты пальцами одной руки, то ты забираешь обе эти монеты.

А в орлянку вообще просто – подбрасывают монету и угадывают, какой стороной она упала, – орёл или решка. Если угадаешь, монета твоя, не угадаешь – денежку придется отдать. Похожая игра в трясучку: там две монеты надо положить между ладоней и трясти, а потом спрашивать: «Орёл или решка?» Открываешь ладони, если он угадывает оба орла, например, значит, забирает обе монетки.

В стукана об стенку играли только возле школы, поскольку все дома в округе были деревянные, монеты от стенок плохо отскакивали. А школа же кирпичная, в фундамент стукнешь, монета со звоном отскакивает – красота! Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь, никто же не умел тогда жульничать – уж как повезёт или не повезёт. Нас шугали, конечно, ругали, но нам нравилось это занятие.

Играли на наши карманные деньги, которые нам давали на обеды в школе. Все экономили – кто на что, копили. Мне, например, когда я поступил в музыкальную школу, давали деньги на проезд в Воробьёво, куда добираться надо было с пересадкой. Так я экономил на автобусе: пешком доходил до Станционной остановки, а это же пять копеек. Дальше ехал на трамвае, заплатив три копейки, там далеко было. И возвращался, сойдя с трамвая, опять пешком – вот и получал целых десять копеек за один раз. Небольшие деньжата, а на что они? Вот на такие ребячьи радости или на мороженое.

Еще одной статьей расходования наших накоплений были брикетики с какао. Я обожал какао со сливками! Какао с молоком за восемь копеек тоже очень хорошее, но за двенадцать копеек какао со сливками – это что-то божественное! Такой брикетик, кстати, весьма мягкий, можно было сравнить только с эклером, который перепадал нам совсем редко. В голову никому из ребят не приходило, что этот брикетик надо растворять в стакане горячей воды, а потом пить какао, нет! Это посчитали бы кощунством! Мы его грызли, как шоколадку, хотя там сахар виден, но так вкусно. И жалко, что сейчас такие брикеты не производят, я бы купил какао со сливками по старой памяти и погрыз бы с удовольствием.

Помню, как идёшь на занятия в первый день четвертой четверти, а она начиналась 1 апреля, и уже, как правило, почти не было снега. На мелких лужах – хрустящие корочки льда после ночных заморозков, а на ногах не какая-то тяжелая зимняя обувь, а ботинки с калошами! Идти в них легко и весело: наступаешь на примёрзшую лужицу и хрустишь её тоненькой белёсой корочкой… Правда, иногда не рассчитаешь и в глубокую лужу сквозь лёд проваливаешься, а кругом мальчишки смеются, а я – вместе с ними. Придя в школу, калоши снимаешь в раздевалке и приходишь в класс в чистых ботинках.

В более глубоких весенних лужах и ручейках мы пускали кораблики. Сначала простые бумажные лодочки складывали, а потом уже строили, вырезали из дерева мачтовые кораблики. Мне нравилось вырезать. Попрошу брата, бывало, чтобы он наточил мне нож поострее, и вырезаю из толстого куска сушёной сосновой коры совершенно непотопляемые кораблики. Мачту ставили с парусом, а потом мчались к ручью, спускали свое творение на воду и смотрели – далеко ли оно поплывет! Среди снега выкапывали канальчики, смотрели, чтобы был непременно уклон, тогда вода по каналу потечет быстрее, а значит, быстрее помчится и кораблик. В неглубоких, но стремительных ручейках струи бились о стенки и переплетались в косичку, тогда надо было русло углубить, чтобы течение получилось довольно сильным и более ровным, тогда и кораблики поплывут быстрее. А еще делали запруду, накопив воду, спускали ее – тогда кораблики мчались ещё быстрее. Это было главное и поистине повальное увлечение малышни. Солнце отражается в ручьях, кораблики плывут – вот это ощущение апреля, золотое ощущение. Это совершенно незабываемо!

Конечно, хорошо помню 12 апреля 1961 года, первый полёт человека в космос.

В нашей школе радио было только в кабинете директора (в классы ещё не провели на тот момент), он первым услышал правительственное сообщение. Сразу же протрубили общий сбор в актовом зале, и директор сделал сообщение:

– Дорогие мои, я так рад и счастлив, что я дожил до этого дня и могу вам сообщить радостную новость. Впервые человек полетел в космос! И этим человеком стал наш советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин!

Мы все были в таком восторге! Не просто там хлопали в ладоши, а кричали:

– Ура! Ура, ура, ура! В космос полетел! В космос! Скоро все будем летать в космос! Куда хочешь!

Мы же ещё не изучали астрономию в 3-м классе, и нам казалось, если один человек полетел в космос, то и другие смогут. А в космосе ты выбирай – куда захочешь, туда и полетишь. Нам так представлялось это. Уж потом мы осознали, когда стали постарше, что освоение космоса – дело совсем не простое, всё очень сложно. Но в тот день был настоящий праздник, большая всеобщая радость, колоссальный подъём.

Рядом стояли первоклассники и наперебой спорили: «На Марсе-то живут марсиане, это понятно. А на Луне кто? Лунатики!!!» – и радостный хохот на весь зал. Это был миг нашего общего счастья!..

Потом по телевизору показывали встречу Гагарина на Красной площади. Идёт по ковровой дорожке человек, рапортует о том, что он сделал, показывали его лицо, открытую доброжелательную улыбку. По радио и по телевизору говорили: важно, мол, что наш парень сделал это! Никто не смог, даже идущие впереди нас Соединённые Штаты, которые мы не могли догнать по производству мяса и молока на душу населения, даже они не смогли запустить человека в космос, а мы это сделали.

Однако нас, детей, прежде всего, волновала романтическая сторона события, радость от того, что теперь мы все сможем летать в космос. Вот это самое главное, а не то, что мы кого-то там победили, кого-то опередили. Детям хотелось приключений, а не победы в какой-то там гонке. Я, конечно, не обратил внимания, что шнурок на правом ботинке космонавта развязался, как теперь это муссируют. Разве в шнурках было дело?!

Учитель пения Виктор (к сожалению, не помню его отчества и фамилии) был особенной личностью, в моем представлении – классическим музыкантом: он всегда был одет в чёрный костюм с галстуком-бабочкой. Волосы у него были волнистые и длинные, доходили до плеч, что было большой редкостью в то время. Наш учитель музыки, пожалуй, был похож на этакого богемного музыканта. Он играл на скрипке, так как рояля у нас в классе не было, на ней же аккомпанировал нам, когда мы пели обычные детские песни, которые он с нами разучивал: «У дороги чибис», «Бескозырка белая…», «То берёзка, то рябина»…

Да, это великолепная песня – «То берёзка, то рябина»! Учитель наиграет на скрипке – мелодия очень трогательная и красивая! Кому-то из детей эти уроки казались несерьёзными, они были не склонны к музыке, занимались, чем хотели, шалили. Они говорили, что этот учитель похож на Сверчка из мультфильма про Буратино – и правда, схожесть была! Мне же всегда было интересно его слушать, а скрипка в его руках просто пела! Я сидел на второй парте, слушал внимательно, стараясь вникнуть в каждое слово учителя, запомнить мелодию, с удовольствием пел.

Кроме того, учитель приносил проигрыватель на урок и включал для нас пластинки с хорошей оркестровой или фортепианной музыкой: «Вот послушайте, как красиво!» Я не могу вспомнить точно весь репертуар, но это была популярная классическая музыка, она привлекала наше внимание, многим нравилась. Мы слушали, например, «Полонез» Огинского, «На тройке» и «Баркароллу» из цикла «Времена года» Чайковского, «Песню Сольвейг» Грига, «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, «Танец маленьких лебедей» Чайковского и много других произведений. Учитель нам немножко рассказывал о композиторах – особенно нас увлекал его рассказ о детстве «вундеркинда» Моцарта и о дьявольски виртуозной игре Паганини…

Он немного рассказывал и о самих произведениях, то есть, по сути дела, преподавал музыкальную литературу. Позднее я это понял, учась в музыкальной школе. Обычная задача учителя пения была только в том, чтобы выучивать с нами определенные песни, поэтому предмет и назывался «пение». Однако наш учитель мыслил шире, чем составители тогдашней учебной программы. Во время, которое оставалось от разучивания песен, он знакомил нас с классической музыкой, учил её слушать, терпеливо и доходчиво приобщал к музыкальной культуре. А те, кто петь не любили, тоже радовались, что можно просто послушать пластинки, и, например, рисовать что-нибудь в это время. Учитель никого не одёргивал: в классе тишина, дети слушают хорошую музыку и впитывают её, сами того не ведая…

Сначала я пел со всеми вместе, но как-то учитель сказал: «А вот ты, Коля, спой-ка этот куплет, как запевала, один, а припев уже весь класс подпоёт». Я встал и спел, мне очень понравилось это, я же ещё с детского сада и с домашних «застолий» привык солировать. Это я – всегда пожалуйста! Я спел, учителю понравилось. Пятёрка!

Однажды наш учитель музыки специально пришёл на родительское собрание и, как мама мне рассказывала, настоятельно советовал ей:

– Вашему сыну надо обязательно учиться в детской музыкальной школе, у него очень хороший слух, он точно поёт. Голос, может, и не сильный, но мальчик очень точно интонирует (т.е., «попадает в ноты») и ритм прекрасно чувствует, музыку запоминает хорошо, у него великолепная музыкальная память.

Он очень рекомендовал мне поступить в музыкальную школу. Мог ли я подумать тогда, что музыка станет главным делом моей жизни?!

Глава 5

В прекрасное Далёко я начинаю путь…

И вот мать решила, что с четвёртого класса я буду ходить в музыкальную школу, если, конечно, поступлю в неё. Тогда музыкальных школ было немного, поступить оказалось совсем непросто – конкурс среди желающих составлял в среднем 11-12 человек на место, по классу баяна – ещё больше.

Мать много рассказывала мне об отце: он очень хорошо пел и аккомпанировал себе на гармошке, а мечтал научиться играть на баяне, который он не мог купить по бедности, такие инструменты стоили дорого. Кто с фронта привёз, у того и были баяны, а так купить баян было трудно – дорого! Может быть, мне хотелось осуществить мечту моего отца?

Мамин брат, мой дядя Витя, бывал у нас каждую неделю, ходил пешком: от улицы Мельничной до нас недалеко. Приходил он даже не столько к нам, не к сестре Кате, нашей маме, сколько к своей маме, бабе Юле, приносил ей гостинцы, всё время сидел рядом. У нас-то, мальчишек, терпения не хватало тогда её выслушивать – у нас шаранки, друзья или кино, у нас «шило в заднице», а дядя Витя её выслушивал, сам рассказывал, что она спрашивала, даже денежек ей немножко давал.

Как-то он подозвал меня к себе и говорит:

– Коля, мне Катя сказала, что тебе рекомендовали поступить в детскую музыкальную школу, и тебе нужен баян. Я готов тебе помочь, но сначала ты должен поступить в эту школу. Я хочу быть уверенным, что инструмент, который стоит серьёзных денег, будет тебе нужен и полезен, а не будет валяться без дела. Значит, мы так договоримся: ты поступаешь в любую детскую музыкальную школу, и если поступишь, мы купим тебе баян.

Мама узнала, где конкурс поменьше по классу баяна, и мы с ней поехали на экзамен в детскую музыкальную школу №1, в Воробьёво. Многие дети пришли на экзамен с баянами, играли какие-то пьесы. Я думал, конечно, их-то примут, а я ни на чем не умел играть, только на расчёске. Поэтому был уверен, что шансов у меня никаких, но потом выяснилось, что играть ничего и не нужно. При поступлении проверяли музыкальный слух и память, чувство ритма и так далее – повтори мелодию голосом, прохлопай в ладоши ритм по памяти. Сказали, чтобы я отвернулся, две ноты какие-то взяли на пианино: «Сколько нот ты слышишь? Спой эти нотки», – и так далее.

Когда я вышел, у меня мать спросила:

– Ну, как там?

– Да не знаю я, как. То, что они меня просили, я всё делал, а правильно или нет, они не говорили, и я не могу сказать.

Мать поехала в музыкальную школу через неделю, когда там вывесили списки принятых детей, вернулась радостная:

– Ура! Колька, ты поступил! Третий в списке!

Я, помню, сильно удивился: ведь только похлопал, потопал, попел что-то. А там были ребята, которые играли на баяне, но их почему-то не приняли. Я не понимал, как произошло такое чудо, но был горд и очень рад.

Дядя Витя выполнил свое обещание: повёл нас с матерью в большой универмаг выбирать баян. А не догадались позвать кого-то, кто умел играть на баяне и мог посоветовать в выборе инструмента.

– Какой баян тебе нравится? – спросил дядя Витя.

– Вон тот! – показал я пальцем, потому что этот баян был зеленый, перламутровый, красивый очень. Однако он оказался не тульский, а кировского производства, немножко глуховат, но это я уж потом узнал. А так он мне очень понравился, я ведь выбирал инструмент по красоте.

– Ну, этот, значит этот. Ну-ка сыграй!

Нажал на кнопку, растянул меха – и всё, я же не умел играть. Говорю:

– Мне он очень нравится, красивый такой…

– Будешь учиться? Серьезно будешь учиться? – уточнил дядя Витя.

– Конечно, буду.

И баян мне купили!

Я учился пять лет в детской музыкальной школе. Моим педагогом по классу баяна был Юрий Германович Сорокин – хороший учитель, терпеливый, сдержанный. Придёт какой-то ученик в музыкальную школу, например, не выучив уроки, учитель, конечно, его поругает, но раз уж человек пришёл в школу, педагог позанимается – пусть хоть на уроке ученик поучит, а потом ещё и дома, чтобы сдвинуться с места.

– Главное – сдвинуться с места, потом самому понравится, – любил он повторять. – Вот увидишь, мы пройдём этот сложный период разучивания, а потом тебе самому понравится.

Помню, как много позже, работая над песней Таривердиева «Там, где сосны, где дом родной…», прозвучавшей в фильме «Большая руда», я спросил маэстро:

– А вот там, в конце, орган звучит?

– Нет, – ответил Микаэл Леонович, – там готово-выборный баян, но партию эту, верно, я писал для органа!

Про готово-выборный баян я уже знал, но никогда его не видел,