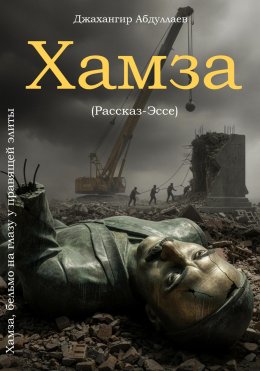

Читать онлайн Хамза, бельмо на глазу у правящей элиты

- Автор: Джахангир Абдуллаев

- Жанр: Историческая литература

Когда в 1929 году толпа религиозных фанатиков забила камнями Хамзу Хакимзаде Ниязи, они думали, что убивают человека. Но они лишь превратили его в символ. В советскую эпоху этот символ был высечен в граните: Хамза стал великомучеником и основоположником, олицетворением прогресса и борьбы с мракобесием. Его имя носили улицы, театры, школы, станции метро. Его образ был повсюду – он был неотъемлемой частью национального пантеона.

Однако после распада Советского Союза этот символ стал неудобным. Для новой, суверенной узбекской элиты Хамза оказался не героем, а бельмом на глазу. Его образ, созданный советской пропагандой, не вписывался в новую идеологическую картину мира.

Почему так случилось?

Во-первых, Хамза был коммунистом. В то время как новое государство стремилось дистанцироваться от коммунистического прошлого и строить свою национальную идентичность на основе традиционных ценностей, фигура Хамзы, члена партии и борца за «мировую революцию», была слишком тесно связана с той эпохой. Он был не просто поэтом, а солдатом идеологии, что делало его непригодным для нового пантеона героев.

Во-вторых, он был светским реформатором. Хамза активно боролся за раскрепощение женщин, за отказ от паранджи, за все то, что в традиционном обществе воспринималось как посягательство на устои. В то время как узбекская элита стремилась к мягкому возрождению исламских ценностей и укреплению семьи как основы общества, Хамза со своим «революционным романтизмом» становился помехой. Он был символом не национального возрождения, а, как это преподносилось, культурного и религиозного разрушения.

В-третьих, он был голосом простого народа. В его творчестве звучала резкая критика баев, духовенства и социального неравенства. Это было оружие против эксплуататоров. Сегодня, когда в стране формируются новые элиты, связанные с бизнесом и властью, такой голос становится опасным. Хамза как будто бы напоминает о том, что богатство и власть должны быть справедливыми. Такое напоминание, конечно, нежелательно.

Именно поэтому Хамза Хакимзаде Ниязи был «тихо» изгнан из национального пантеона. Ему не объявили бойкот, его не «репрессировали» посмертно. Вместо этого его имя просто стерли из топонимики, его памятники снесли. Это было сделано не из ненависти, а из политической целесообразности.

В итоге, Хамза стал жертвой двух эпох. Он был убит религиозными фанатиками за свою революционность, а затем «убит» политиками за свою связь с советской революцией. Он остался один, на перепутье истории, как напоминание о том, что прошлое всегда влияет на настоящее, и что правящей элите всегда приходится решать, что делать с неудобными героями.

Сон о Хамзе

Эти сны, хоть и вымышленные, отражают реальный конфликт между прошлым и настоящим, между старыми символами и новыми нарративами, который происходит в Узбекистане. Хамза, как фигура, которая была слишком ярко окрашена советской идеологией, оказывается сложным объектом для переосмысления в новой политической реальности.

Сон Руководителя

В кабинете было прохладно, даже слишком. За окнами – привычный силуэт современного Ташкента, светящиеся огни, движение. Руководитель, человек, чье имя привыкло звучать в официальных сводках, устало потер виски. День был долгим, как и всегда. Он только что вернулся домой, но сон никак не шел.

Внезапно комната начала меняться. Стены покрылись старинными узорами, воздух наполнился ароматом пыли и сушеных трав. Перед ним возникла фигура. Немолодой человек, одетый в неброскую, но добротную одежду, смотрел на него с непостижимой грустью. Его лицо было знакомым – знакомым из учебников истории, из старых фотографий. Это был Хамза.

«Ты строишь новое, говоришь? – голос Хамзы был тихим, но проникал в самую душу. – Ты стираешь старое, чтобы построить новое. Хорошо. Но что ты строишь? Ты строишь на песке, если забываешь, на чем стоял твой народ».

Руководитель пытался что-то сказать, но слова застревали в горле.