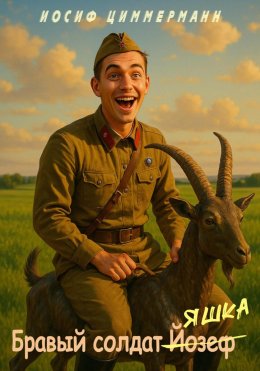

Читать онлайн Бравый солдат Йозеф

Пролог

Он не жег храмов ради славы. Не стремился в хрестоматии и заголовки газет. Он просто шел своей дорогой – тихий, скромный человек в поношенной одежде, который и сам не подозревал, какое значение обретет в истории новой, великой эпохи. Если бы вы спросили его имя он бы ответил просто: Йозеф – тот самый бравый солдат,

отважный герой, чье имя и слава никогда не померкнут.

(по мотивам Ярослава Гашека, «Похождения бравого солдата Швейка»)

Началось с аварии

– В разверзшуюся бездну глубиной более тридцати метров, давя и разбивая друг друга, провалились семь вагонов. Люди – спящие, ничего не подозревающие – летели вниз вместе с дверями, обшивкой, телами… Куски железа, разбитые головы, обломки… Кровь ручьями текла из смятых конструкций. – интеллигентного вида старичок в очках обвел взглядом попутчиков и продолжил: – Это произошло неподалеку отсюда. Ливни тогда шли несколько дней подряд. Овраг подмыл железнодорожную насыпь. Ночью еще успел пройти поезд Москва – Курск. Машинист уже что-то заподозрил – по прибытии в Чернь сообщил, что с насыпью неладно. Но телеграф молчал – гроза отключила связь. Предупредить следующий почтовый поезд не успели… Жуткое было зрелище. Еще четыре вагона удалось остановить. Всего в шести метрах от пропасти. Кондуктор вовремя дернул стоп-кран. Иначе – погибших было бы вдвое больше. А и так – сорок два человека насмерть, тридцать пять ранены. Кто без руки, кто без глаз… Та авария изменила всю мою жизнь.

– Мне тогда оторвало ногу, – тихо добавил он. Старик загнул палец, как крючок, и постучал костяшкой по колену. Глухо – как по дереву.

Этот короткий звук, будто пустой удар по ящику, разлетелся, кажется, по всему плацкартному вагону. Большинство призывников – под ноль остриженные, в похожих телогрейках, с вещмешками – сбились в плотную кучку у старика. Кто лежал – сел, кто сидел – вытянул шею и замер, вслушиваясь в каждое слово. Другая часть – человек десять, не меньше – выстроилась вдоль прохода, плечом к плечу, тесно и молча, словно боялись спугнуть своим дыханием рассказчика.

Старик больше не говорил. Он смотрел в окно. Их состав стоял уже больше двух часов – посреди ничего, в темном, промозглом осеннем лесу. За окном – лишь густая чернота да редкие силуэты облетевших деревьев. Пахло сырыми шпалами и железом. Иосиф, лежавший на верхней полке, закрыл окно вагона.

– В Орловской области, на переезде, грузовой состав врезался в автобус. Стоим. Ждем, – сообщил проводник, протискиваясь между стоящими и перешагивая лежащих на полу в проходе призывников.

– А нам-то что, – весело отозвался младший сержант, сопровождавший новобранцев до места назначения. – Как говорится: солдат спит – служба идет.

Круглолицый служивый с алым румянцем на щеках и робким пушком юности под носом громко рассмеялся. Но никто его не поддержал. То ли армейская шутка оказалась парням еще не понятной, то ли рассказ старика не позволял им расслабиться. Они застыли с полуоткрытыми ртами, а глаза – полные внимания и сосредоточенного интереса – будто вцепились в лицо рассказчика.

Большинство в переполненном плацкартном вагоне оказалось родом из Таджикистана. Тихая, замкнутая толпа, говорящая на своем языке, держалась особняком. Когда подали состав, они первыми ринулись к дверям, пропуская вперед своих и отталкивая чужих. Иосиф тогда, грешным делом, подумал: не достанется ему лежанки. Он зря переживал. Жители Средней Азии облюбовали проход: уселись там гуськом, скрестив под собой ноги, будто на земляном полу. Даже спали потом в этой неизменной позе. Напротив Иосифа полка пустовала всю дорогу. Никто не подумал ее занять.

Парни-таджики, как потом выяснилось, были выходцами из горных кишлаков. Внимать рассказам старших – у них так заведено с детства. Скорее всего, они толком не знали русского языка и почти ничего из сказанного не понимали. Но уважение к возрасту у них, как говорится, в крови. Уловив жаждущие взгляды, старик счел нужным продолжить рассказ:

– До войны у нас появилось настоящее чудо железнодорожной техники – аэровагон. Придумал его тамбовский инженер-самоучка по фамилии Абаковский. Он взял обычную дрезину и приладил к ней авиационный двигатель с трехметровым пропеллером. Пропеллер крутится – дрезина мчит вперед. Скорость впечатляла: до 140 километров в час! За несколько месяцев построили опытный образец, который без единой аварии отбегал по железным дорогам три тысячи верст.

– Но, кажется, маршрут между Москвой и Орлом проклят. Кто-то его сглазил, – вздохнул мужчина и, не стесняясь, перекрестился. – Именно по этому маршруту решили провести демонстрационную поездку в новеньком аэровагоне. На нем должны были доставить в Тулу участников работавшего в Москве Конгресса Коммунистического интернационала и Конгресса Красного интернационала профсоюзов. Идея казалась блестящей: показать зарубежным товарищам достижения советской инженерной мысли.