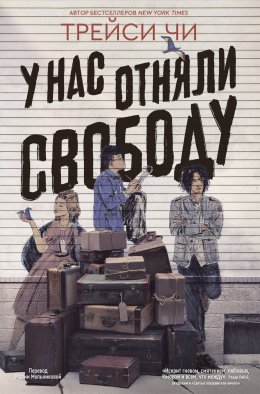

Читать онлайн У нас отняли свободу

- Автор: Трейси Чи

- Жанр: Современная зарубежная литература, Young adult

© Мария Мельникова, перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025 Popcorn Books®

Copyright c 2020 by Traci Chee

Иллюстрации на стр. 60–61 и на стр. 399 © 2020 Julia Kuo

Paper texture © Houghton Mifflin Harcourt

Jacket design by Jessica Handelman

Jacket illustration of characters © 2020 by John Lee

Jacket photo-illustration © 2020 by David Field/Caterpillar Media

Моим бабушкам и дедушкам, Маргарет и Питеру Китагаве и Сатико и Митио Ивате;

их братьям и сестрам, Кодзиро Кавагути, Юки Окуде, Мэри Утияме, Мидори Гото, Джейн Имуре, Сабуро Китагаве, Ёсиро Китагаве, Наоми Огаве, Муцуо Китагаве, Ёсими Хамаде, Эмико Аоки, Кацуко Куранаге, Теруко Хамаде, Хироси Хамаде, Эйко Маеде, Синобу Хамаде, Мицуко Отоа, Минору Накано, Осуэ Окано; и Джейн Китагаве и Айдзи Утияме с любовью и благодарностью

I

Мы никогда на себя не похожи

Пескарик, 14 лет

С атаки на Перл-Харбор прошло уже больше трех месяцев, и мой старший брат Мас велел мне каждый день после школы идти сразу домой. «Садись на автобус, – сказал он. – Нечего шляться, – сказал он. – Я это серьезно, Пескарик».

Я раньше любил ранним вечером возвращаться домой пешком, разглядывая все интересное, что происходит в городе: как раскапывают могилы на кладбище Святого Креста, как вырастают новые здания на пустырях, как дети, болтая, выходят из Кинмон Гакуен, старой школы, где учат японскому.

Но школа с прошлого декабря не работает – в ней устроили пункт гражданского контроля, потому что после Перл-Харбора все для нас изменилось. Ввели новый комендантский час с восьми вечера. Люди стали поговаривать о принудительном переселении. А Мас предупредил меня, чтобы я не болтался на улице в одиночку. «Не делай ничего такого, что они могут посчитать предосудительным, – сказал он. – Не давай им повода».

И я не давал.

До сегодняшнего дня.

Я не знаю, что случилось. Я вышел из средней школы Джорджа Вашингтона, пошел, как всегда, к автобусной остановке, увидел, как ребята из футбольной команды тренируются на поле, бегают туда-сюда по траве, а позади школы, точно обещание, вздымаются красные башни моста Золотые Ворота, ничего даже понять не успел – и вот я уже сижу на трибуне, блокнот в руках, задница онемела от бетонной скамьи.

Упс.

Я в панике захлопываю блокнот и мчусь мимо автобусной остановки – хоть бы успеть домой прежде, чем Мас вернется с работы. Сколько бы я ему ни объяснял, он не понимает. Иногда я так увлекаюсь рисованием, что переношусь на бумагу, и угольные тросы моста и карандашные футболисты становятся для меня реальнее трибун, и травы, и школы, и, когда я возвращаюсь в свое тело, оказывается, что прошло уже несколько часов, все ушли, и я шагаю домой один, а туман между тем опускается на гавань.

Знаю, вышло бы быстрее, дождись я автобуса, но я побоялся, что, если буду торчать один на остановке, кто-нибудь меня прогонит или начнет кричать: «Япошка!» или того хуже. Поэтому я иду пешком, а автобусы проезжают мимо меня, и я все думаю, что, как дойду до следующей остановки, надо все-таки дождаться автобуса, но…

Мас говорит, моя проблема в том, что в голове у меня вечно что-то творится, но я никогда не думаю.

Мой средний брат Сиг любит отвечать на это, что все потому, что я витаю в облаках, и ничего хорошего меня там не ждет.

Я все шагаю, пытаясь решить, идти ли дальше или попробовать дождаться автобуса, и тут в окне аптеки краем глаза замечаю рекламу купален «Сутро» и замираю как вкопанный. Какое-то мгновение в голове вертится одно: верно Мас говорит. Я не думаю. Надо было идти сразу домой. Надо было дождаться автобуса. Нельзя вот так ходить по улицам. Потому что с моим лицом опасно шляться по улицам, когда три месяца как идет война.

Был декабрь, воскресенье, и мы собирались обедать, когда Мас попросил Сига включить радио, и все мы услышали, как в новостях передают, что Япония напала на Перл-Харбор.

Лицо у мамы окаменело, сделалось белым как полотно. Если бы я хотел нарисовать ее в тот момент, то нарисовал бы с поджатыми губами и испуганными глазами, висящей на бельевой веревке, колышущейся на ветру, который поднял, пролетая, бомбардировщик Накадзима B5N.

В «Сутро» нас не пускали, но я рисовал здание купален из парка Лэндс Энд (стеклянные потолки, бурное море, изъеденные приливом утесы), пытаясь представить, каково оно внутри, под этими сияющими куполами: пахнет соленой водой и мокрым бетоном, каждый звук отдается эхом, звонким, как пощечина.

Теперь мне хочется, чтобы вся эта громада сползла в Тихий океан.

Афиша призывает: «ТЕЛО НАДО ЗАКАЛЯТЬ, ЧТОБ ЯПОН- ЦУ НАВАЛЯТЬ!», и в центре нарисован японский солдат – диагональные щелки глаз, ноздри как арбузные семечки, а над нижней губой нависают два огромных квадратных зуба.

Я не ахти какой великий художник, но я бы мог нарисовать что-то получше этого. Когда я рисую наших соседей, то глаза у них добрые, похожие на полумесяцы, на разрезанные пополам пирожки с фасолевой начинкой. Я рисую соседям нормальные носы и нормальные зубы. Если кто-то будет искать японского шпиона, думая, что он похож на парня с афиши «Сутро», то он его никогда не найдет.

После Перл-Харбора трубы в Японском квартале закурились. В гостиной мама открыла сундуки и принялась бросать в камин фамильные ценности – первым полетел в огонь японский флаг. Я помню, как она склонялась перед очагом, сложив пухлые руки на коленях, и смотрела, как языки пламени пожирают белое небо и красное солнце. Затем она сожгла письма от родственников, которых я никогда не видел, пахнущую шариками от моли дедушкину военную форму императорской армии и гравюру с древними воинами, которую я рассматривал часами (доспехи, яростные глаза, буйные всклокоченные в битве волосы). Они были совсем не похожи на меня – в джинсах и рубашке с воротником на пуговицах.

Мас пытался остановить маму (среди вещей, которые она жгла, были отцовские), но она не послушалась.

– У меня нет гражданства, – сказала она брату. – Если меня сочтут ненадежной, то вышлют, как Оиси-сан.

Мистер Оиси, отец Ям-Ям, девушки Сига, был бизнесменом с контактами в Японии. В день бомбардировки ФБР прибрало его, точно мусор.

Таких, как он и мама, власти называют «враждебными иностранцами».

Мы зовем их «иссеями». Они – первое поколение японцев, что иммигрировали в Соединенные Штаты, но натурализоваться им так и не разрешили.

В тот вечер я сидел на крыльце и рисовал Японский квартал – от крыш тянулись в небо темно-грозовые цветы, рассеивая по ветру пепел, точно семена.

Глядя на свое отражение в окне аптеки, я оттягиваю пальцами уголки глаз, чтобы посмотреть, смогу ли стать похожим на парня с афиши (не получается). За моей спиной раздается стук каблуков по тротуару – похожими на бинокли круглыми голубыми глазами на меня уставились две белые женщины в двубортных плащах, шляпках и коротких замшевых перчатках; а потом я вспоминаю, что надо идти дальше.

Проходя мимо «испанских» черепичных крыш и витражных окон Еврейского общинного центра, я чуть не влепляю себе оплеуху за то, что снова забыл. Нужно было дождаться автобуса. В голове опять звучит голос Маса: «Думай головой, Пескарик» – низкий, угрюмый, словно брат подавился бы, заставь его кто-то сказать доброе слово.

Мас – это сокращение от Масару – статный, красивый и на вид куда серьезнее, чем следовало бы быть человеку в двадцать лет. Если бы я решил его нарисовать, то нарисовал бы в виде прямоугольной гранитной плиты с вытесанными резаком губами и твердокаменными черными глазами. Иногда мне кажется, что когда Мас устремляет на меня эти свои глаза, то видит лишь пятерки, которые я мог бы получать, если бы только «приналег». Он не видит меня (Минору Ито, твердого хорошиста), не видит, что я лучше буду заполнять блокнот фигурками людей, чем отрабатывать тачдауны или доказывать геометрические теоремы.

Если он узнает, что я не поехал из школы на автобусе, то точно наорет.

На окраине Японского квартала я прохожу мимо магазина, который знаю так же хорошо, как и все здесь, – продуктового семьи Стэна Кацумото. Фрукты и овощи им присылают двоюродные братья из Сакраменто, и если нас не заставят переселяться, то через два месяца у них будут лучшие персики в городе – мягкие, сладкие, как пирожные, вопьешься зубами – и сок бежит по подбородку. Однажды, когда мы были еще маленькие, мы до отвала наелись фруктами с бочком, которые мистер Кацумото не смог продать. Сиг перестарался, его начало тошнить, а он все улыбался и говорил, что когда оно выходит наружу, на вкус так же хорошо, как когда шло внутрь. Теперь от вида магазина меня тошнит. Рядом с вывеской «Овощи и фрукты» появилась новая. Над дверью висит большая белая табличка с надписью «Я АМЕРИКАНЕЦ». Одно из окон выбито и прикрыто листом фанеры.

После Перл-Харбора кето – белые – принялись набрасываться на любого, у кого были черные волосы и карие глаза. Они так распоясались, что китайские ребята стали цеплять на лацканы значки с надписью «Я КИТАЕЦ», просто чтобы кето их не трогали.

Перед Рождеством в журнале «Лайф» напечатали статью «Как отличать япошек от китайцев». Полагаю, она должна была подсказать кето, на кого нападать, но если хотите знать мое мнение, статья оказалась не особо полезной, потому что на граждан Америки набрасываются до сих пор, постоянно, как когда кето загнали Томми Харано в угол на задворках ХАМЛ[1]. Они пихали его и обзывали дряными словами вроде «япошка» и «косоглазый». Сказали, что хороший япошка – мертвый япошка. Сказали, что прямо сейчас потрудятся на благо своей страны и разберутся с ним раз и навсегда.

К счастью, мистер Танака, который работал в ХАМЛ, вышел покурить – он прогнал кето и посидел с Томми, пока тот не перестал трястись.

Вот поэтому Мас хочет, чтобы мы с Сигом вообще не высовывались. Нам нельзя никак привлекать к себе внимание. Вот только некоторые, вроде Шустрика Хасимото, закадычного приятеля Сига, ничего не могут с собой поделать. Шустрик в нашей компании самый симпатичный – из тех красавчиков, на которых все, даже кето, останавливаются поглазеть. Он высокий, стройный, белые ровные зубы – словно из рекламы зубной пасты. Из всех ребят Шустрика я люблю рисовать больше всего (хоть это и нелегко, потому что он никогда не сидит спокойно, носится или играет с этим своим ножом-бабочкой, который стащил у парня-филиппинца, хотя нож следовало сдать в полицию, ведь такие ножи считаются контрабандой): когда он двигается, можно разглядеть каждую тень на его руках, плечах, спине.

Мне остается квартала два до Вебстер-стрит, неофициальной границы района, когда я понимаю, что за мной идут четверо белых парней.

Я думаю, не побежать ли, но боюсь, что если побегу, это будет выглядеть, будто я в чем-то виноват, а я не виноват ни в чем, кроме того что родился с этим лицом, поэтому я просто увеличиваю шаг и стараюсь держаться непринужденно или настолько непринужденно, насколько могу, когда у меня на хвосте компания парней, которые явно хотят на меня наехать, – но успеваю пройти лишь десять ярдов, прежде чем они меня настигают.

Думай головой, Пескарик. Если бы я побежал, то, может быть, уже был бы в Японском квартале, где на улице всегда кто-то да есть. Может, я встретил бы Сига и Шустрика или Стэна Кацумото. Может, они бы не допустили того, что назревало.

Я с усилием сглатываю слюну. Я не такой мелкий, как Томми Харано, но мельче, чем были Мас и Сиг в свои четырнадцать, а у кето численное преимущество – четверо на одного.

Я озираюсь вокруг в поисках помощи и вижу на противоположном углу каких-то ребят – у них черные волосы и карие глаза, как у меня, но на одежде приколоты большие круглые значки «Я КИТАЕЦ».

Они замечают мой взгляд. Я думаю, не окликнуть ли их, но во рту до того пересохло, что, если я его раскрою, оттуда, наверное, вылетит только пыль.

Пока я медлю, китайские ребята разворачиваются и убегают прочь. Со спины их не отличить от японцев. Они могли бы быть моими соседями. Они могли бы быть моими друзьями, двоюродными или родными братьями.

Но нет.

Я пячусь, прижимая к себе блокнот, когда кето окружают меня.

– Ты че здесь забыл, япошка?

Жесткое слово – как мокрая ладонь, бьющая по щеке.

Я до того растерян от этого слова, что не отвечаю, и парень хватает мой блокнот. Я бросаюсь вперед, но он выше меня, и он держит блокнот так, что я не могу его достать, а остальные смеются.

У главаря щель между передними зубами и кожаная куртка, на вид совсем новенькая. Он листает страницы блокнота, и я знаю, он видит моих друзей, мою семью, мой пляж Оушен-Бич, мои кладбища, мои трубы Японского квартала, все мои наброски Золотых Ворот, мой город, город, который я люблю.

Хрррусть. Он вырывает страницу из переплета, и меня передергивает. Блокнот мне подарил папа перед тем, как умер.

– Шпионишь за нами, япошка? – говорит щелезубый парень, тыча рисунком мне в лицо. – Императору это пошлешь?

Я смотрю на набросок – это мост, – и в голове лишь одна мысль: я неправильно выстроил перспективу. Башня выглядит шаткой и непропорциональной, словно не в силах выдержать тяжесть всех своих обещаний.

Я не успеваю ответить парню – он отдергивает рисунок с мостом и вытаскивает нож. Лезвие больше четырех дюймов в длину – в руках японца такой нож был бы незаконен.

На меня почему-то нападает смех.

– Смешно тебе? – Парень придвигается ко мне. – Я тебе сейчас посмеюсь.

Я прекращаю смеяться, когда другие кето хватают меня сзади.

Я пытаюсь отбиваться, но секунду спустя уже лежу спиной на холодном тротуаре. Главный парень взгромоздился на меня, ухмыляясь, и я ловлю ртом воздух.

Я все еще отбиваюсь, или мне так кажется, но парень вдруг подается назад, а потом на правой стороне моего лица распускаются три ярких бутона боли. Какое-то мгновение я вижу на белом небе Сан-Франциско кроваво-красные солнца, чувствую тонкое лезвие ножа на щеке.

– Показать тебе, что настоящие американцы делают с косоглазыми шпионами? – рычит щелезубый.

«Я АМЕРИКАНЕЦ»

Я снова вижу вывеску мистера Кацумото. Я хочу написать это повсюду: у себя на лбу – «Я АМЕРИКАНЕЦ», на белом небе – «Я АМЕРИКАНЕЦ», на окнах купален «Сутро» – «Я АМЕРИКАНЕЦ».

Но это не заставит их меня увидеть. Это не помешает им меня убить, подвернись такая возможность.

Только мертвый япошка – хороший япошка.

Я начинаю брыкаться и вопить. Я зову Сига, Маса, Шустрика, Стэна, Фрэнки Фудзиту.

Тут главарь снова бьет меня, и моя голова дергается вбок. В канаве обложкой вверх лежит мой блокнот, страницы скомкались.

Я вижу куски своих измятых рисунков – вид на мост из парка Президио на северном конце города, Мас в футбольной форме, голландские мельницы на побережье, Шустрик бежит по Бьюкенен-стрит в полночь, так быстро, что я нарисовал его размытым, словно призрака, которого можно увидеть, лишь когда сворачиваешь за угол, а мгновение спустя смотришь – его уже нет.

Десять дней тому назад президент Рузвельт учредил Военное управление по переселению, федеральное агентство, которое должно было решать, как выдворять нас из военных зон, где мы были правительству не нужны. Мы попросту не знаем, кого из нас переселят. И как это будет происходить. И когда.

Кто-то говорит, что забирать будут только иссеев вроде мамы. Но как быть с их рожденными в Америке детьми? Нам придется последовать за родителями. Может быть, нам с Сигео позволят остаться в Сан-Франциско с Масом, раз ему больше восемнадцати. Но никто из нас не бросит маму одну.

Кто-то говорит, что просто придется перебраться чуть вглубь страны, но Стэн Кацумото сообщил нам, что до его семьи в Сакраменто доходили слухи, что им тоже придется переселяться. Им придется бросить свою ферму в начале фруктового сезона – и никакой клубники, никаких абрикосов, никаких сочащихся соком сладких, как сахар, персиков. Возможно, нам всем придется покинуть Калифорнию.

Я никогда не бывал дальше гор Сьерра-Невада. Каково это – шагать по улице и не чувствовать запаха рисовых крекеров сенбей из кондитерской Сунгецу? Идти в школу – и не видеть окрашенные ржавчиной верхушки моста, торчащие из тумана? Не ощущать с каждым вдохом соль Тихого океана?

Я не хочу уезжать. И никто не хочет – ни мама, которая тут больше двадцати лет, ни Мас, ни Сиг и никто из наших друзей.

Почему мы должны уезжать, если мы такие же американцы, как все?

Я знаю ответ и ненавижу его: потому что мы япошки, враждебные иностранцы.

Потому что мы такие, какие есть.

Крики и вопли добираются до меня словно сквозь толщу воды. Я едва замечаю их, пока на грудь не перестает давить и все внезапно не становится очень четким и очень громким. Кето несутся прочь, точно подхваченные ветром листья.

Кто-то хватает меня, и я сначала пытаюсь сопротивляться, но потом понимаю, что это Мас. Он полутащит-полунесет меня по улице, а остальные парни бегут за кето, швыряют в них камни и бутылки из-под содовой. Мас достаточно сильный, чтобы поднять меня, но я рад, что он этого не делает. Ребята мне до скончания веков будут припоминать, если только увидят, что брат несет меня на руках, как малыша.

Масу пришлось быстро повзрослеть в последние два года. В отличие от меня и Сига, он парень мозговитый. Когда папа умер, он учился на первом курсе в университете Беркли. Потом пришлось бросить университет и перенять по наследству папину работу – садовником, – чтобы помочь маме с деньгами. Мас пытается походить на папу и беречь нас с Сигом от неприятностей, особенно теперь, только папа был теплый, мягкий, как сосновое дерево, а не каменный.

Наконец мы пересекаем Вебстер-стрит, и Мас опускает меня на ступеньки квартиры мистера Хидекавы. ФБР забрало мистера Хидекаву в ту же ночь, что и мистера Оиси. Мистер Хидекава был одним из старейшин нашей общины, во время Первой мировой он служил в армии, надеясь получить гражданство (не вышло). Когда он узнал, что за ним едут, то вытащил свои военные мундир и брюки, начистил ботинки и встретил ФБР в дверях, в форме ветерана армии США.

Они все равно его забрали.

Квартира мистера Хидекавы теперь стоит пустая. За ней присматривают соседи, Ямада и Тадаси. Их дом похож на другие дома в Японском квартале, с декоративными карнизами и эркерными окнами из викторианской эпохи. Здесь все дома похожи, но мне нравится находить маленькие отличия: каннелюры на некоторых колоннах у входа, украшения на скобах, колокольчик в виде черепашки у двери мистера Хидекавы. По этим мелочам я и буду скучать, если нам придется уехать.

Мас отступает на тротуар, словно лишь оттуда может как следует оценить мое состояние. Похоже, он едва успел прийти с работы, потому что на руках и на коленях брюк у него земля. Обычно он, придя домой, сразу же принимает душ и переодевается во все чистое и тщательно выглаженное, даже если никуда больше не пойдет. Так всегда поступал папа – он очень гордился своей опрятностью.

– Что случилось? За что они на тебя напали? – спрашивает Мас.

Это в его духе – обвинять меня в том, что на меня набросились.

– Ни за что. Я просто шел домой и…

– Почему ты не сел на автобус?

Я пожимаю плечами.

Я, наверное, выгляжу потрепаннее, чем сам думаю, потому что Мас, вопреки моим ожиданиям, на меня не орет. Вместо этого он достает носовой платок и принимается тереть мне лицо.

– Сколько раз мне повторять, Пескарик? Ты должен…

«Я шел! – хочется закричать мне. – Я просто шел!»

Но говорю я вот что:

– Мы можем всё делать как полагается, но нас все равно будут считать угрозой.

Мас замирает. Его лицо словно бы трескается, и я вижу, что под слоем злости он напуган. Сильно напуган. Хорошо бы здесь сейчас был мой блокнот, чтобы я мог нарисовать этот сияющий разлом страха, проходящий сквозь нутро Маса, точно серебряная жила.

Но Мас снова замыкается, едва подходит Сиг и забирает платок.

– Господи, Мас! Ты его сейчас отделаешь похуже, чем кето. – Он кладет мне в руки блокнот. – Держи, Пескарик.

Обложка погнулась, а страницы пропитались водой из канавы.

– Спасибо, – шепчу я.

Сиг шлепается на ступеньку рядом и ласково тыкает меня в щеку. Он не такой красавец, как Шустрик или Мас, но мне кажется, его в нашей компании любят больше всех. Так уж он себя держит – на губах всегда непринужденная чуть кривоватая улыбка, всегда готов поболтать, словно ему больше нигде в этом мире не хочется быть, кроме как вот здесь, с тобой. Ни в учебе, ни в спорте Сигео особо не хорош, но зато хорош с людьми. Он может пройти по любой улице Японского квартала, и с каждым встречным поздороваться по имени, и каждого расспросить про детей, внуков, сад и хобби.

– Ты его кровью не замазал? – спрашивает меня Сиг, косясь из-под тяжелых век на Маса. – Я как-то заляпал кровью его любимую рубашку, так он чуть умом не тронулся.

Мас скрещивает руки на груди.

– Кровью, говоришь? Я готов поклясться, что это была краска, потому что ты решил, что будет смешно поменять мне цвет костюма прямо накануне выпускного бала.

– Ага, – ухмыляется Сигео. – Было и впрямь смешно.

Мас не успевает ответить – по Вебстер-стрит прибегают остальные ребята. Всем им между шестнадцатью и двадцатью, и, кроме Фрэнки Фудзиты, который приехал сюда в десять, все они выросли вместе в Японском квартале.

– Мы тут тебе принесли, Пескарик. – Шустрик Хасимото разворачивает помятый рисунок с Золотыми Воротами, слегка разглаживает его на ноге и передает мне.

– Спасибо. – Беря лист, я замечаю, что другая сторо- на заполнена набросками Шустрика, играющего со своим ножом-бабочкой. Многовато я все-таки его рисовал.

Покраснев, я кладу лист в блокнот и захлопываю.

– Славно тебя разукрасили, – говорит Шустрик.

Я осторожно трогаю щеку там, где кожа теплая и распухшая.

– Думаешь?

Он лишь смеется, ерошит мне волосы, прыгает по крыльцу мистера Хидекавы на пару ступенек вверх и съезжает вниз по перилам.

– Все хорошо, Пескарик, – чуть ухмыляясь, говорит Томми. – Мы тебя отбили.

Его улыбка немного меня приободряет. Томми шестнадцать, но по его виду ни за что не скажешь. Он мелкий и дерганый, круглые глаза слишком велики для лица. Если он в такой момент может улыбаться, то и я могу.

– Ребята, а как вы узнали, что я влип? – спрашиваю я.

– Китайские пацаны прибежали, сказали, что белые опять взялись за свое, – отвечает Мас.

Я вспоминаю их значки – Я КИТАЕЦ – и затылки. Выходит, они все-таки меня не бросили.

Подходит Фрэнки Фудзита, руки в брюки. У меня есть несколько рисунков с Фрэнки, и на всех у него такой вид, будто он готовится к драке: глаза горят огнем, скулы острые, волосы длинные и всклокоченные, как у парней на маминых гравюрах. Иногда мне кажется, что ему следовало родиться в другую эпоху, где он мог бы биться всю свою жизнь. Этот парень любит драться чуть ли не больше всего на свете. Он готов драться с кето, с китайцами, с мексиканцами, с черными, с кем угодно. Ему девятнадцать, и после Перл-Харбора он хотел записаться в армию, чтобы воевать с японцами, немцами и итальянцами, но правительство перевело нас из категории А‐1 в категорию С‐4, и все мы стали «враждебными иностранцами» (даже при том что такие, как Фрэнки и я, и наши ребята – нисеи, японо-американцы во втором поколении), так что ни с кем повоевать он не смог.

До того как переехать сюда, Фрэнки жил в Нью-Йорке, где ловил столько неприятностей на свою голову, что родители отправили его на запад, к дяде, в надежде, что Калифорния его малость обуздает. Фрэнки мог вернуться в Нью-Йорк еще в феврале, когда президент Рузвельт подписал Чрезвычайный указ 9066 и начались все эти слухи о переселении, но не вернулся. Он остался с нашими ребятами.

Я его не очень люблю, но в преданности ему не откажешь.

Фрэнки скрещивает руки на груди, глаза его сверкают гневом.

– Поганые кето.

– Но китайских пацанов сам Бог послал, верно? – подмигивает мне Сиг.

Стэн Кацумото складывает руки, словно в церкви на воскресной службе. За стеклами очков его умные черные глаза по-птичьи взблескивают.

– Дорогой Отец Небесный, – произносит он нараспев, – благодарим тебя за этот день, за все твои дары и за китайских пацанов.

Шустрик смеется. Смех у него удивительный. Вначале он тебя встряхивает, а потом чувствуешь: все беспокойные кусочки твоей души улеглись, точно рисовые зернышки в посуде для мытья.

– Была у меня мыслишка стащить парочку их значков, – говорит он, – просто чтобы кето нас не трогали.

Томми хмурит лоб.

– Мы не похожи на китайцев.

В «ПиЭм мэгэзин» Доктор Сьюз, автор детских книжек, рисовал нас с поросячьими пятачками и усами щеточкой, в очереди за коробками со взрывчаткой. Таких картинок полно. Иногда мы похожи на свиней, иногда на обезьян, иногда на крыс.

Мы никогда на себя не похожи.

Стэн опирается о перила, крутит пальцем в воздухе, словно вращает колесо рулетки.

– Китайцы, японцы, корейцы, филиппинцы… Кто угадает, за кем кето придут на следующей неделе?

Стэн умный, может, даже умнее Маса, и свой ум он пускает на шутки, прыгает по поверхности мира, как камешек по воде, так что мир едва его задевает. Но он не отпускал шуток в тот день, когда помогал своему отцу вешать на магазин вывеску «Я АМЕРИКАНЕЦ»

– На следующей неделе? – фыркает Фрэнки. – Не будет никакой «следующей недели», если они нас отсюда вышвырнут.

Вот так разговор, как всегда в эти дни, переходит на переселение.

– Я слышал, японцам на Бейнбридже дали всего шесть дней на сборы, – говорит Томми.

Бейнбридж – это маленький островок в штате Вашингтон. В прошлую субботу тамошние японцы первыми получили приказ покинуть свои дома.

Свои дома.

Наши дома.

– Какой же трудяга-нихондзин [2]не сумеет собрать свои пожитки за шесть дней? – цокает языком Стэн. – Нехорошие азиаты.

– Может, нас не… – Томми не договаривает. Мы все знаем, что однажды получим тот самый приказ, хоть и надеемся в то же время, что этот день никогда не настанет.

– Кто-нибудь знает, куда они поехали? – спрашивает Мас.

– В долине Оуэнс на прошлой неделе приняли «добровольцев», – на слове «добровольцев» Шустрик изображает пальцами кавычки.

Центр временного пребывания в долине Оуэнс, рядом с национальным парком Кингс Каньон. Я никогда там не был, но это хотя бы в Калифорнии.

Я немножко ненавижу себя за такие мысли. За то, что стараюсь убедить себя, что все не так уж плохо.

Потому что все плохо. Совсем плохо. Поэтому Мас такой злой и напуганный. Все настолько плохо, что даже американское гражданство не спасет тебя, если у тебя лицо как у нас.

Я шел!

Я просто шел.

Я никогда не нарушал закон. Я вполне хороший ученик, что бы там ни говорил Мас. Я не треплю языком. Не лезу не в свое дело.

Я хороший японец.

Я хороший американец.

Но ведь этого недостаточно, правда? Чтобы я остался тут? Чтобы меня не трогали?

– Думаешь, мы тоже поедем в долину Оуэнс? – спрашивает Томми. – Это недалеко.

– Это достаточно далеко, – говорит Стэн.

Воцаряется молчание, и я мысленно рисую ребят. Мы сидим на крыльце мистера Хидекавы, а вокруг сгущаются темно-угольные облака, надвигается восемь вечера – наш комендантский час.

– Пошли, – машет Мас Сигу и мне. – Вам двоим еще уроки делать. – Тут он хлопает меня по спине, сильнее, чем следовало бы, но теперь я знаю – это не потому, что он на меня злится.

Это потому, что кето могут снова прийти за нами.

Это потому, что нас всех можно посадить под замок, и не важно, как мы соблюдаем закон и какие у нас оценки. Не важно, насколько мы хороши, потому что люди видят лишь то, что хотят видеть, а когда они смотрят на нас, они видят лишь япошек.

– Чего ради? – смеется Сиг. – Там, куда нас пошлют, может, и школы не будет.

Мас бросает на него суровый взгляд.

– Того ради, что мы там не останемся навсегда.

Мы идем по улице и смотрим на наш квартал: светящиеся вывески отелей жужжат в тумане, церкви зазывают на следующую воскресную службу, как будто нас не сго- нят в стадо со дня на день, от близлежащих ресторанов доносится запах горячего кунжутного масла и жареной рыбы.

Фрэнки засовывает руки в карманы.

– Точняк буду скучать по этим местам, когда Дядя Сэм нас вышвырнет.

Вечером, когда мама, Мас и Сиг уже легли спать, я стою перед зеркалом в ванной, изучая свое отражение. Кожа вокруг правого глаза лиловая, как баклажан. Раздуло так, что глаз превратился в щелку, сквозь которую еле можно видеть.

Если прикрыть левую половину лица, я буду как парень с рекламы «Сутро».

Выйдя из ванной, я не иду в нашу с Сигом комнату. Я сажусь в гостиной, открываю блокнот на чистой странице и начинаю рисовать.

Бумага сморщилась от воды, но это меня не останавливает. Я рисую себя, сегодня, 26 марта 1942 года. Это уродливый портрет, собранный из всего понемногу: я карикатура Доктора Сьюза, я самурай с гравюры, я пацан с синяком в зеркале.

Я рисую Японский квартал, галантерейные лавки, рестораны, кабинеты зубных врачей и салоны красоты, фонари, раскачивающиеся, точно слезинки в тумане.

Я рисую Маса, и вид у него усталый.

Я рисую бомбардировку Перл-Харбора и горящий японский флаг.

Я рисую Фрэнки в отцовской куртке 82-й пехотной дивизии с Первой мировой, на левом плече нашито двойное А – «All-American»[3], он воюет с мальчишками, которые могли бы быть его братьями.

Я рисую Шустрика – он босиком мчится по пляжу Оушен-Бич, а перед ним летят чайки.

Я рисую мои любимые места в городе, который зову своим домом: трибуны средней школы Джорджа Вашингтона, парк Лэндс-Энд, магазин Кацумото, викторианские дома, Золотые Ворота…

А закончив, я вырываю свой автопортрет из блокнота и зажигаю спичку. Я поджигаю лист и засовываю его в камин, где пламя чернит края, пожирает мою япошкину кожу, мои япошкины глаза, мою семью, моих друзей, мой город, мой мост… и все мы обращаемся в дым.

II

Что брать, что не брать, что отдать

Сиг, 17 лет

Апрель, пятница, мы с Шустриком идем в школу – и видим толпу перед пунктом гражданского контроля. Само здание и японская школа в нем раньше принадлежали Лиге японо-американских граждан, но в прошлом месяце Лига попросту прогнулась и передала все Военному управлению по переселению, правительственному агентству, отвечающему за то, чтобы загнать нас под замок – получите-распишитесь.

Можно было бы подумать, что ЛЯАГ будет как-то сопротивляться, но она разве что на брюхе не ползала, помогая Рузвельту и его друзьям-приятелям. После Перл-Харбора она помогала арестовывать лидеров иссеев вроде мистера Хидекавы и отца Ям-Ям, мистера Оиси. Лига велела нам сотрудничать, когда военное управление стало высылать нас в лагеря посреди пустыни. Готов спорить, люди из Лиги извернутся и поцелуют себя в зад, если Вашингтон им велит.

– Видишь это? – Я толкаю Шустрика локтем, когда мы подходим ближе. – Что властям на этот раз от нас понадобилось, наши ношеные трусы?

– Никому твои грязные подштанники не нужны, Сигео. – Шустрик двигает меня локтем в ответ. – Может, Майк Масаока с позором уходит в отставку или что-то такое.

Майк Масаока – исполнительный секретарь ЛЯАГ. Спорим на что хотите, что эта важная шишка не поедет в лагерь с нами со всеми.

Я фыркаю.

– Не, я слушал новости. Свистящих раков на горе не обнаружено.

Мы проталкиваемся сквозь стену из шляп и спин к каким-то официального вида объявлениям, наклеенным на стене пункта гражданского контроля. В итоге я застреваю между мистером Иноуэ, который вечно ходит в кепке, потому что стесняется своей лысины, и мистером Маэдой, от которого вечно пахнет кофе и парфюмерной водой «Шантили».

Сквозь толчею я вижу кусок листа – Приказ об исключении гражданских лиц № 20 – и все понимаю. Я все понимаю, даже не дочитав.

Майк Масаока не уходит в отставку.

ЛЯАГ не протестует.

Выселение добралось до Японского квартала.

Где-то на середине листа описываются границы зоны выселения – они охватывают всю северную половину района, лишь один квартал не доходя до нашего дома.

– Там семья Томми живет, – шепчет Шустрик.

– И Стэна, – добавляю я.

Двоих моих самых лучших друзей на всем белом свете выгоняют из дома, и всем начхать.

Я чувствую, как между зубами тихо гудит, словно внутри у меня замкнуло линию электропередачи, и стоит открыть рот, как из него полетят искры.

Я трясу головой, гудение стихает – нельзя идти против федерального правительства, если не хочешь оказаться в тюрьме, – и я криво усмехаюсь и кошусь на Шустрика.

– Знаешь, мне что-то вдруг расхотелось в школу.

Он прыскает.

– Тебе туда никогда не хочется.

– Ну да, но теперь-то чего напрягаться? – Во рту снова гудит. Я чувствую электричество на языке. – Они всех нас все равно вышвырнут через неделю-другую.

Когда никто не смотрит, мы поднимаемся по пожарной лестнице на три этажа, вылезаем на крышу отеля «Токио» – мы туда всегда залезаем, когда прогуливаем, потому что там нас никто не найдет. У нас там даже припрятаны пара бутылок содовой и стопка комиксов – в ящике у ниши, что смотрит на перекресток между Пост-стрит и Бьюкенен-стрит.

Внизу люди толкутся, как муравьи. Всех этих людей скоро тут не будет.

Вот моя девушка, Ям-Ям, и ее подружка Хироми, которая носит светлый парик, – идут в школу. Вот мистер Танака, который работает в ХАМЛ, – за ним тянется шлейф дыма, потому что он хочет выкурить последнюю сигаретку перед началом смены. Вот Джим Китано и его брат Судзи, те самые хулиганы, что доставали Пескарика в младших классах. Вот Томми Харано – его везде узнаешь, такой он коротышка. Ребята обзывали его «эби» – ну знаете, «креветкой», – но это было до того, как мы с Масом приняли его в компанию. Его давно уже никто так не обзывает, потому что все знают, что придется отвечать перед нами.

– Эй, Томми! – Шустрик вскакивает и машет руками, словно сигналит заходящему на посадку самолету. – Томми!

Томми озирается, но начинают озираться и Ям-Ям, и Хироми, и мистер Танака, и братья Китано. Ям-Ям хмурится на нас, и я посылаю ей воздушный поцелуй, прежде чем оттащить Шустрика подальше.

– Хочешь, чтоб нас поймали?

– Не, но Томми же…

– У тебя есть что кинуть?

Я выворачиваю карманы. Там у меня: домашка, которую я не сдам, школьный пропуск, тридцать восемь центов, конфетный фантик и ключ от нашей квартиры, которая скоро, подозреваю, будет уже не наша.

Мы вместе смотрим за край крыши. Томми внизу уже переходит улицу.

Шустрик комкает листок из моей домашки и швыряет Томми в спину. Комок сильно не долетает.

Я быстро хватаю первую страницу сочинения по английскому и складываю пополам по длинной стороне. Бумага хрустит. Сгиб чистый.

– Быстрее, Сиг. – Шустрик теребит меня за плечо. – Он сейчас уйдет!

– Хватит меня трясти! – Я делаю пару диагональных сгибов, складываю так, чтобы получились крылья.

Потом встаю и пускаю лист в полет.

Бумажный самолетик парит над улицей, крутится, вертится почти как живой. Он тыкает Томми в шею, не успевает тот добраться до тротуара.

– Прямое попадание! – смеется Шустрик.

Томми снова поворачивается, потирая затылок, и на этот раз видит, как мы сигналим ему с крыши. Его большие глаза округляются, он таращится на нас снизу, машет, а потом бежит к пожарной лестнице отеля.

– Вы что тут делаете? – спрашивает он, вскарабкавшись на крышу. – Вам разве в школу не надо?

Мы с Шустриком переглядываемся. Томми все принимает ближе к сердцу, чем другие. Как мы сообщим ему, что его выкидывают из единственного дома, который он знал в своей жизни?

Мы усаживаем его между нас и рассказываем о приказе.

– Твоя семья в первой группе, – говорю я как можно мягче, потому что вид у Томми сейчас такой, словно кто-то двинул ему в зубы.

– Ну, хотя бы и в школу тебе уже не надо, – добавляет Шустрик.

Томми просто пялится на крышу между своими кроссовками.

Я аккуратно комкаю еще одну страницу сочинения и вкладываю ему в ладони.

– Давай, – говорю я, указывая на Боба Томиока, который стоит на углу в своих оксфордских ботинках, начищенных, как всегда, до зеркального блеска. – Спорим, ты не попадешь в Боба отсюда.

Пальцы Томми сжимают бумажный комок, и он чуть улыбается.

– На что спорим?

Остаток утра мы бросаем всякие штуки в прохожих и смеемся, когда они крутятся, пытаясь нас увидеть.

Прощай, школьный пропуск. Похоже, больше ты мне не понадобишься.

Прощайте, последние три страницы сочинения по английскому.

Прощай, конфетный фантик.

Прощайте, конспекты по биологии, которые я должен был выучить.

Прощайте, прощайте, прощайте.

Вечером Мас велит мне и Пескарику начинать составлять списки. Выселяемые могут взять только по два чемодана каждый, говорит он, так что нам нужно хорошенько подумать, что брать, когда придет наша очередь.

– Подумать? – смеюсь я. – Ты меня что, первый раз видишь? Слова «подумать» в моем словаре не числится.

Он пронзает меня одним из тех взглядов, знаете, когда он пытается быть нам отцом, а не старшим братом.

– Ну так лучше тебе подучиться, – говорит он.

Похоже, что так и есть.

деньги

одежда

еще деньги

В выходные по всему кварталу повыскакивали объявления. Распродажа перед выселением. Распродажа мебели. Распродажа перед закрытием. Большая распродажа. Цены пополам. Некоторые были отпечатаны, но большинство написаны от руки жмущимися друг к дружке заглавными буквами

Я, Мас, Пескарик, Шустрик и Фрэнки все вместе помогаем тем ребятам, кому пришлось уезжать. В магазине Кацумото мы разбираем полки, ставим низкие цены на рис, комбу[4] и чай. Когда Мас отворачивается, я шлепаю на него наклейку «–50 %», а Шустрик добавляет к этому наклейку «5 центов» на зад его штанов. Кто-то прыскает. Мэри, младшая сестра Стэна, сердито на нас зыркает. Мы с Шустриком давимся смехом и успеваем налепить на Маса еще шесть наклеек до того, как миссис Кацумото поднимает глаза от прилавка и восклицает: «Ай, что же вы делаете? Масару красивый мальчик – мы за него можем по меньшей мере доллар выручить!»

Хотел бы я рассказать вам, какое было лицо у Маса, но мы с Шустриком уже выбежали за дверь и мчались по улице, а Мас ревел нам в спину.

Когда наступает время ланча, миссис Кацумото вешает на дверь объявление, под вывеской «Я АМЕРИКАНЕЦ». Это послание всем покупателям с благодарностью за двадцать лет поддержки.

Стэн пару секунд рассматривает объявление, а потом поднимает бровь.

– Мам, ты уверена насчет этого? Нам не нужно, чтобы у них создалось о нас ложное впечатление.

– Какое ложное впечатление? – спрашивает миссис Кацумото.

– Что мы порядочные люди и все такое.

– А что тут не так?

– Порядочные люди не вышвыривают из дома других порядочных людей, так что если мы порядочные, то они, получается, непорядочные. – Он всплескивает руками. – Ты вызовешь экзистенциальный кризис, мам! Если белые люди непорядочные, то что они вообще такое?

Миссис Кацумото вздыхает и прижимает бумажную ленту ногтем большого пальца.

– Это нужно сделать, – говорит она, – ради нас.

Ради нас? Гудение возвращается, острое, металлическое. Людей благодарят, чтобы им было приятно, а от того, что сейчас происходит с нами, им точно приятно не будет.

Мистер Кацумото ничего не говорит. Он склоняет голову над прилавком и молча надписывает пакеты умэбоси[5].

После ланча мы идем помогать семье Томми раскладывать на тротуаре свои вещи: тарелки, которые они привезли из Японии, когда иммигрировали, кухонную утварь, лишние полотенца, столы, проигрыватель Томми и все его любимые пластинки, стиральную машину, лампы, коврики, книги.

Любители халявы заявляются прежде, чем мы успеваем вытащить из квартиры Харано половину вещей. У них надменные лица и плотно сжатые кулаки, и они предлагают десять центов за все, что стоит доллар.

Какое-то время мы стараемся развлекать троих младших сестренок Томми. Мы позволяем тринадцатилетней Айко прыгать вокруг нас и болтать, пока мы грузим мебель в фургоны кето. Шустрик за спиной у любителей халявы корчит рожи самым маленьким, Фуми и Фрэнни, а они смеются и хлопают. Но чем дальше, тем становится тяжелее. Айко нечаянно опрокидывает лампу и остаток дня вынуждена сидеть на крыльце. Близняшки ударяются в слезы, когда продают их кукол кокэси, и ни нам, ни Томми, ни его маме не удается их унять. Мистер Харано каменеет лицом, когда диван уходит за три доллара, а кровати за два доллара каждая.

К концу дня у Харано несколько сотен долларов. Несколько сотен долларов за тьму вещей, которые они не смогут взять с собой.

Наипрекраснейший из всех «песчаных долларов»[6], которых я когда-либо находил на Оушен-Бич, завернутый в носовой платок, который Ям-Ям подарила мне на нашем третьем свидании

Первые семьи уезжают во вторник, 28 апреля. Они выстраиваются перед пунктом гражданского контроля в лучших воскресных нарядах – мужчины в костюмах, женщины в шляпах с вуалями и перчатках, – словно собрались в церковь, а не в лагерь для перемещенных лиц. Не понимаю, зачем они так расстарались.

С крыльца на другой стороне улицы мы с Шустриком смотрим на громоздящийся на тротуаре багаж: пароходные кофры, за ними чемоданы и искусно увязанные тюки. Местами из-за груды вещей не видно стоящего у дверей пункта охранника-кето с винтовкой «Спрингфилд».

Мы прощаемся с Томми – он обещает писать – и с остальными Харано. Когда они садятся в грейхаундовский автобус, Фуми и Фрэнни принимаются плакать и хватать миссис Харано за волосы, она передает одну близняшку Томми, и он аккуратно покачивает ее на руках.

Когда автобус трогается, завывания девочек еще слышны.

День подходит к концу, а на тротуаре все еще остается какой-то багаж: спортивные сумки, перевязанные веревками коробки, сундуки, надписанные английскими и японскими фамилиями. Друзья и родные унесли что смогли, но были люди без друзей и родных, и их вещи так и лежат на улице, когда зажигаются фонари.

В ту ночь, когда последние семьи вывозят из северной части Японского квартала, мы с Фрэнки Фудзита идем по району.

Пустынные улицы.

Покинутые магазины.

Заколоченные окна.

Темные дома.

Половину общины ампутировали, людей, вместе с которыми я рос, отправили бог знает куда.

Вокруг почти никого – лишь я, да Фрэнки, да тени, да фонари, мерцающие в тумане. Мы шагаем посередине дороги, точно короли пустого королевства.

Фрэнки едва не гудит от злости. Я чувствую, как она исходит от него, словно некий поток.

Черт, да от меня она тоже исходит, и с каждым пустым домом, что мы минуем, она становится сильнее.

Мои кулаки наэлектризовались.

Мы вламываемся в лапшичную. Тут мало что осталось. Все столы и стулья распродали. Кое-где на стенах светлые пятна – там висели резные панно, но по большей части стены оклеены обтрепавшимися меню, отпечатанными на кандзи, хирагане[7] и на английском

Мы все это раздираем. Мы срываем со стен листки с блюдами дня. Мы расшвыриваем подставки для салфеток и пустые миски. Фрэнки разрывает гирлянду из бумажных журавликов, и они бессильно осыпаются на пол, будто конфетти. На кухне я нахожу манеки-неко, кошку – талисман удачи, большеглазую, с пятнышками, – сбрасываю ее в обеденный зал, и там она разбивается.

Одно рыжее кошачье ухо подкатывается к Фрэнки. Пару мгновений он смотрит на него. Потом разражается смехом. Это жуткий невеселый смех, и его раскрытый рот кажется отчаянным и голодным, словно Фрэнки хочет пожрать весь мир.

Когда мы выходим из лапшичной, то видим, что на углу Буш и Лагуны курят братья Китано, Джим и Судзи. Фрэнки позади меня ускоряет шаг. Он почти что бежит к ним, вопя:

– Эй, Джимми, урод поганый, где два доллара, что я тебе одолжил?

Я не помню, чтобы Джим одалживал у Фрэнки деньги, но он и правда урод поганый, а у меня руки чешутся подраться, да и вообще, какая, к черту, разница?

Прежде чем кто-либо из братьев Китано успевает что-то сказать, Фрэнки засаживает Джиму в челюсть. Несильно. Я видел, как Фрэнки бьет, словно кувалда, а это сущий пустяк. Считай, приласкал.

Он хочет, чтобы Джимми дал сдачи.

И Джимми дает. Он принимается махать кулаками, и они с Фрэнки сцепляются, сопя, и выкатываются с тротуара на улицу.

Судзи не успевает и глазом моргнуть, как я ему залепляю. Как хорошо по чему-нибудь врезать. Как хорошо что-то сломать.

Мы обмениваемся ударами. Выступает кровь. Братья Китано вопят, но мы с Фрэнки тверды и яростны, и слышно лишь, как мы дышим. Испускаем гнев.

Судзи от души дает мне в зубы, но я этого почти не ощущаю. Нет, я принимаю удар с радостью. Я проглатываю боль, точно завтрак.

Где-то дальше по улице зажигается свет. Кто-то кричит на нас. Вдалеке воют сирены.

Мы разбегаемся в ночи – Джимми и Судзи в одну сторону, мы с Фрэнки в другую – и растворяемся в пустых улицах.

Наконец мы останавливаемся в проулке. Сгибаемся пополам, тяжело дышим. Когда Фрэнки распрямляется, я вижу, что у него синяк под глазом и кровь из носа – подсвеченный фонарем, он похож на юного самурая, пылающего и разъяренного.

– Пошло оно все, – говорит он.

Я выпрямляюсь, щупаю языком разбитую губу.

В точку.

Я сплевываю кровь.

Пошло оно все.

моя злость

Дома меня ждет мама. Она в старом халате с обтрепавшимися обшлагами, сидит на коленях в гостиной, разбирает вещи по кучам.

Что оставляем: ковры, кофейный столик, коробки с папиной старой одеждой – я не знал, что мама их хранила.

Что берем: простыни, одеяла, чашки, миски и столовые приборы для каждого, плитку, чайник.

Мама поднимает на меня взгляд, поджимает губы, и на мгновение мне кажется, что сейчас она будет ругаться. Но она не ругается. Она лишь хлопает по полу рядом – приглашает сесть.

– Что с тобой случилось, Сигео? – спрашивает она, поворачивая мой подбородок к свету.

Я прячу глаза.

– Подрался.

– С кем?

– С братьями Китано.

Она цокает языком:

– С этими ужасными мальчишками.

Я смеюсь – тихо, потому что Мас и Пескарик уже спят.

– Не надо тебе драться.

– Я знаю, мама. – Я потихоньку вытаскиваю из кучи «Оставляем» последний выпускной альбом Маса. Там полно записей от его друзей: друзей-китайцев, друзей-хакудзинов – белых, друзей, которых переселили. – Но я хотел подраться хоть с кем-то.

Она вздыхает.

– Наше положение ты кулаками не изменишь.

– Но должно же что-то измениться, мама. Разве нет?

Она тянет ниточку на рукаве. Ткань распускается.

– Нет, Сигео, ничего не изменится.

Злые слезы капают на страницы Масова альбома, и я вытираю глаза рукой.

– Тогда что нам делать?

Она кладет руку мне на плечо и сжимает:

– Гаман.

Это словно означает что-то вроде «проявлять стойкость» или «терпеть». Это слово для ситуации, когда ты ничего не можешь изменить, поэтому сносишь все терпеливо… ну, или настолько терпеливо, насколько получается.

Я думаю о миссис Кацумото и ее благодарственном объявлении. Я думаю о людях, нарядившихся в свою лучшую одежду в честь своего же выселения.

Но я так не могу. Я не могу с достоинством страдать, пока нас вышвыривают из домов. Я не могу не чувствовать внутри себя электричество. Я не могу не обижаться и не злиться и хочу срывать все со стен.

Не думаю, что слово «гаман» есть в моем словаре.

Когда приказ об исключении гражданских лиц № 41 сообщает нам, что нас выселят, Шустрик крадет одну из листовок. Мы сидим за зданием ХАМЛ и знаем, что мистер Танака нас отсюда не прогонит, потому что мистера Танаки тут больше нет. Вместе мы перечитываем предписание снова и снова, словно, если сделать это еще раз, слова станут другими.

Нас не будут переселять.

Нам можно остаться.

Но ничего не меняется.

– Готов поспорить, поедем в Танфоран, – наконец говорит Шустрик.

Танфоранский сборочный центр – это старый ипподром в пятнадцати милях к югу от города. Там и оказались Томми со Стэном.

Ничего не говоря, я превращаю бумажный прямоугольник в квадрат – отрываю полосу с подписью Дж. Л. Девитта из западного оборонного командования. Он уверен, что мы все – кучка япошек-шпионов, и, подозреваю, он и остальных в этом уверил, потому что, ну… вот так все обернулось.

Я швыряю его имя в мусор, где ему самое место.

– Не так уж все и плохо, – продолжает Шустрик. – Не так уж далеко от дома, и мы хотя бы будем вместе…

Я почти не слушаю. Я сминаю, сгибаю, складываю приказ в кое-что другое, во что-то иное, нежели то, чем он является – а является он куском бумаги, призванным лишить нас почвы под ногами.

Под моими пальцами он превращается в квадрат, в пятиугольник, в журавля с длинной шеей. С острым клювом и проступающими на крыле словами «как иностранного, так и не иностранного подданства».

Они что, даже гражданами не могут нисеев назвать?

Я хочу раздавить бумажную птицу в руке, как будто это уничтожит все слова приказа и всех, кто его сочинял.

– Эй, ты где выучился оригами? – спрашивает Шустрик, прерывая мои размышления.

Я кручу бумажную птичку за ее острый хвост.

– В Кинмон Гакуен, – вру я.

Шустрик недоверчиво хмыкает.

– Где же я был в тот день?

– В углу стоял, наказанный, – ухмыляюсь я. – Как обычно.

– Ха-ха. – Он смотрит на меня так, словно раскусил мое вранье, но больше не докапывается.

Мы не засиживаемся, как в прошлый раз, потому что теперь мы уезжаем. Нам нужно домой. Нужно помогать родителям собирать вещи.

На ступеньке рядом со мной – черные пятна там, где мистер Танака тушил свои сигареты. Я оставляю бумажного журавлика рядом с ними, словно храмовое подношение.

Одна из папиных шляп

Никому не говорите, но это папа заинтересовал меня искусством складывать бумагу. Он занимался оригами в счастливые минуты или когда размышлял над чем-то, о чем не готов был сказать маме, но по большей части – в счастливые минуты. Я помню, как по воскресеньям, когда мы ходили на пляж запускать змеев и искать ракушки, он сидел на песке и сгибал газетную страницу.

Но и особого значения он оригами не придавал. Я видел, как он забавлялся с конфетной оберткой или еще какой-то бумажкой, но никогда не видел, как они обретали форму. Папа оставлял свои поделки там, где их мог кто-нибудь найти, если особенно ими гордился. Но обычно они просто исчезали. Не знаю, выкидывал он их или что.

Теперь я тоже занимаюсь оригами, хоть никто, в общем, об этом не знает, даже Шустрик. Это вроде как личное, понимаете? Это что-то такое только между мной и папой, пусть его и нет больше.

В среду Мас приносит домой пачку идентификационных бирок. Мы должны пометить свой багаж, а в день переселения надеть бирки на себя. Как будто нам не доверяют запомнить собственные имена.

Я «Ито Сигео»

№ 22437

Согласно предписанию, должен сообщить о готовности выехать в субботу 9 мая, в 11:30

Это через пять дней. Пять дней на то, чтобы собрать всю свою жизнь.

Даже неделю не могли нам дать.

Жестянка со стеклянными шариками и бейсбольными карточками, которую мы зарыли где-то на заднем дворе.

Вмятина в стене, где Мас врезался плечом, когда мы боролись. Имена, которые мы вырезали на плинтусе: МАС, СИГ и маленькая рыбка – Пескарик.

Стервятники.

Белые возвращаются, вынюхивают халяву.

Вся химчистка Китано, с оборудованием и прочим, уходит за пятьдесят долларов. Я это знаю, потому что слышно, как кето хвалятся, идя к своему кадиллаку. На другой стороне улицы на тротуар выходит Джим Китано, и наши взгляды встречаются. У него зеленовато-желтый синяк на подбородке, куда Фрэнки засадил ему в пятницу.

Я киваю Джиму.

Он кивает в ответ, зажигает сигарету и прислоняется к двери бассейна, где Фрэнки вытряхивал из ребят деньги, когда ему становилось скучно. Сейчас бассейн стоит пустой, окна заклеены бумагой.

Рядом со мной двое кето торгуются за американский флаг, который папа каждый день поднимал на крыльце. Веко у Маса начинает подергиваться, как когда он пытается не заплакать. Он любит этот флаг почти так же, как любил его папа, и после папиной смерти он продолжил его поднимать.

Гаман, напоминаю я себе.

Улыбайся и терпи.

Извернись и поцелуй себя в зад.

Но с той ночи с Фрэнки гнев переполняет меня. Каждый день внутри меня гудит все сильнее и сильнее, словно неисправный трансформатор, и иногда доходит до того, что я ничего, кроме этого гула, не слышу и не ощущаю.

– Не продается! – говорю я вдруг. – Проваливайте! – Я машу на кето руками, и они отскакивают, словно сердитые чайки.

– Сигео! – говорит мама.

– Что? – Внутри гудит. – Это папин флаг. Он стоит побольше четвертака.

Мама проводит рукой по моим волосам, как делала, когда я был маленький, но даже это не смягчает моего гнева.

– Речь не о том, сколько он стоит, – говорит она. – Не о том, чего мы заслуживаем. Речь о том, что они готовы нам дать.

– Дерьмо, – говорит Пескарик, поднимая голову от блокнота. – Все, что они готовы нам дать, это дерьмо.

– Следи за языком, Минору, – рявкает Мас.

Вид у него такой, словно он сейчас разломится пополам, как кирпичная стена во время землетрясения.

Но он не ломается. Даже когда час спустя папин флаг уходит за пятнадцать центов.

Нет, ломается сегодня мама.

Она заворачивает лаковый красно-черный сервиз, кладет бумагу между тарелками, чтобы не поцарапались, и вдруг начинает плакать. Понимаете, это был сервиз ее бабушки. Чуть ли не лучшее из того, что она привезла из Японии, когда вышла замуж за папу.

Она никогда не давала ни нам, ни папе трогать его, даже чтобы почистить. Она держала его на самой высокой полке в гостиной и сама смахивала с него пыль мягкой кисточкой. Это был ее сервиз, и он был сокровищем.

Теперь его хотят забрать какие-то чужие хакудзины. Они не хотят видеть наши чужеродные лица в своем районе, но совсем не против нашей лакированной посуды в своих домах.

Внутри меня гудит так сильно, что я едва слышу, как мама плачет в моих объятиях.

Стервятница неловко переминается, когда Мас передает ей сервиз, но вначале она ничего не делает. Стыд и вина копятся за стеклами ее очков.

Где-то минуту спустя она пытается дать ему еще один доллар. Целый чертов доллар. Он безвольно свисает с ее пальцев, как мертвый зверек.

Мас не берет деньги.

– Мы уже договорились о цене, – сухо произносит он.

– Но…

Мас скрещивает руки на груди. Он почти шести футов ростом и сложен как олимпийский борец. Он может хорошенько напугать, когда захочет.

– Благодарю вас, – говорит он, и покупательница торопится прочь, а доллар бессмысленно трепыхается в ее руке.

В одной из куч на выброс я нахожу обувную коробку, полную оригами: лягушки, птички, воздушные шары, вертушки, кораблики и даже вьетнамская свинка.

Думаю, мама о них всегда знала. Она, наверное, собирала все те фигурки, что делал папа. И взять их мы не можем. У нас нет места.

Дом

Друзей

Общину

Я у Ям-Ям, когда ее мама продает ее пианино.

К счастью для них, они домовладельцы, так что могут сдать дом на то время, пока их не будет. Точнее, технически, домовладелица – Ям-Ям. Дом записан на ее имя, поскольку калифорнийский закон не позволяет иссеям владеть в штате недвижимостью.

Но хоть и с домом в собственности, они такие же японцы, как и все мы, и им все равно надо уезжать. Им все равно надо отдать на хранение или продать те вещи, которые они не могут сдать в аренду или взять с собой.

Мы подсобили бы им, даже если бы мистера Оиси не арестовали, но теперь мы с парнями помогаем семье Ям-Ям с особым рвением. Вместе мы стаскиваем пианино по лестнице и выволакиваем на тротуар, где оно будет дожидаться грузовика от «Перевозок и хранения Бенкинса».

Только не говорите Ям-Ям, но вначале мы все терпеть не могли, как она играет. Пианино было уже старое, когда его купили, потрепанное и расстроенное, и каждая фальшивая нота гаммы, что Ям-Ям выбивала из клавиш, отдавалась в ушах.

Но теперь она играет хорошо, и все мы толпимся вокруг, когда она садится за клавиши в последний раз.

Ям-Ям всегда была красивая, но сегодня, когда она сидит за пианино, пальцы неподвижно лежат на клавишах, словно этой тишиной она прощается, – Ям-Ям просто прекрасна и могущественна.

Она начинает – громко, затем мягко-мягко. Музыка тяжелая, как туман, что крадется по улицам Сан-Франциско, тяжелая, как ночные шаги двух парней, которым хочется все крушить.

Она нарастает и нарастает, становится темнее и темнее, а потом вдруг ускоряется, и ноты вспыхивают, поджигают все вокруг, вся улица полна ими. Они взрываются. Все здания рушатся, оседают на дорогу похожими на чемоданы кучами. Готов поспорить, если бы Ям-Ям могла, она бы весь город смела с лица земли своей музыкой.

Но под конец музыка вновь становится мягкой, и лицо Ям-Ям не выдает тех злости и смятения, что бушуют внутри нее. Она встает, шагает в мои объятия, и я сжимаю ее в своих руках, пока за пианино не приезжает грузовик. Она не плачет.

И я наконец понимаю. Гаман.

Умение держать боль и горечь внутри и не позволять им уничтожить тебя. Делать что-то прекрасное вопреки гневу или с помощью гнева и не отметать его, но и не позволять гневу становиться твоей сутью. Страдать. И беситься. И терпеть.

Когда прихожу домой, оказывается, что мы получили письмо от Томми.

Дорогие Мас, Сиг и Пескарик!

Ну что же, мы все сейчас в Танфоране. В доме, точнее, в лошадином стойле, две комнаты. Мама, папа и близняшки спят в задней, мы с Айко – в передней. Каждое утро в шесть тридцать нас пересчитывают по головам (и еще раз – вечером), а раз я самый старший и единственный мальчик, мне поставили в обязанность докладывать, что все на месте.

Не знаю, получили ли вы уже предписание о переселении, но, куда бы вас ни отправили, берите с собой пилу, молоток и штифты. Из мебели тут только армейские койки, и всем приходится мастерить столы и стулья из деревяшек. Если окажется, что вы едете сюда, я попробую приберечь для вас немного.

Еда отменно дрянная. Вчера были картошка, потроха и хлеб. Подают это работники-хакудзины, которых нанимают на стороне, и они всё трогают руками. Когда у нас обед, очередь выстраивается длиной в два-три квартала, так что лучше занять место пораньше!

Мас, в лагерь некоторые приезжают не на авто- бусах, а на своих машинах. Они загружаются всякими вещами вроде фруктовых консервов и домашнего мыла. Может, вы сумеете нагрузить свой «шевроле» и привезти еды с воли. Я бы принял в знак благодар- ности шоколадку.

Берегите себя.

Томми

P. S. Передайте привет Шустрику и Фрэнки.

P. P. S. Извините, что пишу карандашом, но я пытаюсь экономить чернила.

инструменты

еда

гаман

В ночь перед переселением мы с Пескариком лежим на полу спальни. Стены голые. Матрасы продали. Все, что у нас есть, – наши чемоданы и те вещи, которые Мас погрузит в «шевроле».

И коробка с оригами из кучи на выброс. Мама, наверное, решила, что никто за это не заплатит.

Внутри у меня снова гудит. Электрический ток бежит под кожей. Если я не буду осторожен, то воспламеню ладонями всех бумажных созданий, просто потому что мне хочется что-то сжечь.

– Что это? – спрашивает Пескарик, приподнимаясь на локте.

– Это папино.

– Так что это?

– Не твое дело, – говорю я, и мне тут же становится стыдно. Обычно я на младшего брата не огрызаюсь, это работа Маса. – Извини, Пескарик.

Брат смотрит на меня, и, хотя он почти такой же мелкий, как Томми, он вдруг кажется старше своих четырнадцати. За последние две недели он побывал везде: рисовал груды багажа, портреты семей, ждущих автобуса, солдат и хакудзинов-фотографов, которых прислали власти, – кончики его пальцев черны от угля.

Пескарик всегда много рисовал, но в последнее время что-то в нем поменялось. Раньше он растворялся в пейзаже, сливался с окружающей средой. Теперь, когда он рисует, его невозможно не заметить. Он в гуще событий, и в нем какая-то новая ярость, словно, если он не поймает это мгновение, другого шанса не будет никогда.

Вот так мы живем теперь. Замечтался – а твои соседи исчезли. Отвернулся – и у тебя украли друзей. Моргнул – и тебя уже нет.

Я открываю коробку.

– Я всегда гадал, куда они деваются, – говорит Пескарик, поднимая бабочек и звезды повыше, чтобы они засияли на свету.

Похоже, Пескарик тоже замечал, что папа занимается оригами. Неудивительно. Пескарик много чего подмечает – потому-то он такой хороший художник.

– Нам отдать это Масу? – спрашивает брат. – Он наверняка найдет место в машине.

Я качаю головой.

– Мы можем понести коробку в руках. Не думаю, что кто-нибудь обратит внимание.

Но и такая идея мне не нравится. Я хочу сделать что-то хорошее с этими бумажками, за которые никто не заплатит. Я хочу изменить положение вещей – как папа изменял старые конверты, и корешки билетов, и пакеты из-под чипсов. Я хочу сделать то, что Ям-Ям сделала своей музыкой, что миссис Кацумото сделала своим благодарственным объявлением.

Я хочу показать, что меня не сломили.

– Знаешь что, – говорю я, – у меня есть задумка. Хочешь помочь?

После того как Мас загружает «шевроле» и уезжает, я, Пескарик и мама являемся в пункт гражданского контроля, где приходится лавировать между сваленным на тротуар багажом, солдатами-охранниками, очередями усталых людей, ожидающих автобуса.

Под мышкой у меня коробка с оригами.

Шустрик приходит проводить нас, и он даже бровью не ведет, когда мы с Пескариком излагаем свой план – за такое Шустрика невозможно не любить, – он просто берет несколько бумажных фигурок, так же осторожно, как свой нож-бабочку, и улыбается нам.

Пока мы ждем своей очереди, надеваем праздничные колпаки, которые мы с Пескариком сделали из газеты, и с широкими, ослепительными улыбками шествуем сквозь толпу, вручая детям папины оригами. Мы сегодня не переселенцы – мы короли парада, мы заводилы болельщиков, мы трое безбородых японских Санта Клаусов, и Рождество в этом году пришло раньше!

Я даю Дженни Китано, сестренке Джима и Судзи Китано, журавлика, который хлопает крыльями, если потянуть его за хвост, а малышу Дону Морита – коробочку, которую он тут же сминает в своем пухлом кулачке. Сестры Абэ получают мячик, который можно надуть и бросать. Пескарик вручает Тоси Нисино лисичку. Шустрик бросает ее брату котика. Все дети получают подарки на День выселения!

Уже почти половина двенадцатого, я поворачиваюсь к Шустрику, которому уезжать только завтра, и вкладываю ему в ладонь сорок пять центов. Это вся мелочь, которую мы с Пескариком смогли вечером найти в доме.

– Купи конфет на завтра, – говорю я, а Пескарик рассовывает по нашим карманам последние фигурки оригами. – Для детей.

– Шоколадного драже или чего-то такого, – добавляет Пескарик, швыряя пустую обувную коробку на груду багажа.

Шустрик хмурится, вертя монеты между пальцами.

– Твоей маме может пригодиться на черный день или что-то в этом роде, – говорит он.

– Да брось, Шустрик…

– Но я не против спустить все на шоколад, – ухмыляется он.

Мы с Пескариком ухмыляемся в ответ. Мы стоим на углу улицы, а вокруг рушится весь наш мир.

И мы злы.

И мы улыбаемся.

И мы не сломлены.

мой юмор

моя отвага

моя радость

Когда наконец вызывают нашу группу, мы садимся в автобус последними. Идя за мамой по проходу к задним сиденьям, мы с Пескариком выуживаем из карманов собачек, карпов кои, черепашек и чаек и раздаем их другим семьям.

Автобус превращается в зверинец на колесах, в цирк, в бродячий бумажный зоопарк, полный радостного детского визга и воображаемых криков слонов, зебр и мартышек.

Когда мы отъезжаем, я вижу в окно Шустрика – он стоит на том же крыльце, откуда мы смотрели, как первые семьи покидают Японский квартал, и машет так, словно сигналит самолету в небе.

Ехать до Танфорана недалеко, но кажется, что проходит много часов. Я коротаю время, разворачивая и вновь складывая последнюю фигурку оригами, следуя сгибам, сделанным папой много лет назад, и кролик появляется и исчезает в моих руках, как по волшебству.

Вот он есть, а вот его нет.

Вот он есть, а вот его нет.

Первое, что мы видим, – колючая проволока. Болтовня в автобусе притихает. Забор футов десять высотой, и через равные промежутки стоят сторожевые вышки, как в тюрьме.

Как будто мы преступники.

Потом мы видим трибуны, грязные беговые дорожки, рубероидные бараки, и вот уже все молчат.

Вам меня не сломить, думаю я.

Есть вещи, которых вы не отнимете.

Мама берет меня за руку. Пескарика за руку она уже взяла.

Я верчу папиного бумажного кролика между пальцами. Он уже начинает расходиться на сгибах, расползаться с углов.

Гаман, думаю я.

Мы въезжаем в ворота.

III

У меня отняли свободу

Ям-Ям, 16 лет

день 1-й

Вначале – шок. Вот мама, Фред и я скользим по дорогам Сан-Бруно, штат Калифорния, словно едем по шоссе 101 в Лос-Анджелес. И вот нам уже приказывают выйти из автобусов между сторожевыми вышками и вооруженными солдатами, и колючая проволока ограждает нас от остального города – от его улиц, школ, свободно гуляющих граждан.

Когда нас гонят к ближайшим строениям, я задумываюсь, сможем ли мы вообще когда-нибудь гулять свободно.

Между мной и мамой мой младший брат Фред ерзает и дергает нас за руки. Он выглядит младше своих девяти лет, на затылке у него вихор, который не укладывается, как ни причесывай. Мама любит говорить, что вихор непослушный, как и сам Фред.

Я притягиваю его поближе к себе.

Впереди толпа расходится. Мужчины бредут в одно здание, женщины – в другое. Медосмотр, говорит кто-то. Хотят проверить, не больны ли мы.

Мама с поклоном подходит к одному из солдат.

– Моему сыну всего девять лет, – говорит она по-японски, цепляясь за Фреда так, словно людской поток утащит его от нее так же, как ФБР утащило моего отца в прошлом декабре – почти бесшумно, так быстро, что мы едва успели попрощаться. – С ним некому пойти.

Чувствуя нетерпение солдата, я быстро перевожу.

– А ее муж? – спрашивает солдат.

– В Мизуле, – отвечаю я. В Монтане. Мой отец – хороший человек, он всегда о нас заботился. Но теперь он в лагере для военнопленных почти в тысяче миль отсюда и надеется, что я сделаю то, чего не может он.

Солдат пожимает плечами:

– Таковы правила.

Маме не нужно хорошо понимать английский, чтобы растолковать равнодушие солдата. Она еще сильнее сжимает плечо Фреда. Я колеблюсь. Нас нельзя разделять. Я не могу допустить, чтобы нас разделили.

– Бейси! – внезапно вскрикивает Фред, выворачивается из маминых рук и мчится в мужскую очередь к своему приятелю из Японского квартала. Мама хочет позвать его, но сгибается пополам от кашля.

Так что действую я. Я должна. Я бросаюсь за Фредом, но солдат толкает меня обратно.

– Мужчины – туда. Женщины – сюда.

– Но…

– Таковы правила.

Стоя на цыпочках, я успеваю увидеть вихор Фреда, когда он проскальзывает в мужское здание. Пару мгновений я мечтаю, чтобы отец был тут и дал мне совет. Он бы знал, что сказать. Он бы знал, как сделать так, чтобы нас не разделяли.

Но потом я вспоминаю, как покорно он ушел с агентами ФБР тем вечером: гулкое стук-стук-стук каблуков по тротуару, поникшие плечи, склоненная шея, лунный свет на затылке. И я понимаю, что он сделал бы то же самое, что делаю я сейчас, – то же, что делаем все мы.

Он бы подчинился.

В смотровой есть занавешенные кабинки для раздевания, но медсестры-хакудзинки не заботятся задергивать занавески, и женщины, как могут, прикрывают руками груди и животы, спасаясь от взглядов друг дружки.

– Здесь? Перед всеми? – Мама кашляет – осторожно, поспешно, словно кашель – ее тайна.

– Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее сможем пойти искать Фреда, – заверяю я ее, хотя сама никакой уверенности не чувствую.

Посреди оторопелого молчания любой звук похож на шум оползня: сопение, шарканье ног, стыд. Где-то рядом одна из иссеек начинает плакать.

В паре кабинок от меня – Хироми Накано в своем светлом парике. В тот день, когда она пришла в нем домой, ее отец взбесился – подумал, что она осветлила волосы. Он орал на нее минут десять, красный как помидор, а потом она наконец сняла парик, рассмеялась и помахала им перед его лицом. Она до сих пор надевает его, когда пребывает в бунтарском настроении.

Сегодня она снимает его, подчиняясь приказу, парик безвольно висит в руке, пока медсестра осматривает ее голову на предмет вшей.

В кабинке я раздеваюсь под равнодушным взглядом медсестры. Смущенно отворачиваюсь и подсматриваю за Кейко Кимура рядом. Ее родители были учителями в Соко Гакуен, одной из японских школ, а потом их забрало ФБР, в тот же вечер, что и моего отца.

Мы ровесницы, но ходили в разные школы и в разные клубы, дружили с разными компаниями. Я часто видела ее, но мы почти не разговаривали. Сквозь щель в занавесках я замечаю ее голое плечо, бедро, длинную ногу.

В отличие от Хироми и прочих женщин в смотровой, мы встречаемся взглядами. Пару секунд она почти небрежно меня разглядывает, потом ухмыляется и шепчет что-то, что я не могу разобрать даже в душной тишине.

– Что? – шепчу я.

Она повторяет, но я так и не могу разобрать слов.

– Что?

Кейко картинно закатывает глаза:

– Я сказала: «Славные дыньки!»

Я ахаю. Все – женщины, медсестры, охранники – поворачиваются и пялятся на меня.

– Кейко! – строго говорит кто-то.

– Сицурей! Как грубо!

– Сукебе![8]

Тут Хироми Накано прыскает. Кто-то еще начинает хихикать. Омертвев от ужаса, я пытаюсь прикрыть груди, лицо, все. Утыкаюсь лицом в плечо, но прятаться некуда.

Некуда бежать.

После медосмотра мы находим Фреда, и нас отводят в наш новый дом.

Только это не дом.

Я прислоняюсь к щербатой дверной раме. Дом был у нас в Сан-Франциско – резные перила, мамин фарфор, потертая бархатная подушка, на которой я сидела часами, упражняясь за пианино, и музыка лилась на шумную улицу. Дом пах лаком, цукэмоно[9] и папиными сигарами.

Это лошадиное стойло – загон двадцать футов на девять, воняющий навозом, потом и известкой. Кроме армейских коек, никакой мебели нет, водопровода нет, отопления нет. Мы с Фредом будем жить в передней части загона, мама – в задней.

Стойло на одну лошадь теперь станет домом для семьи из трех человек.

Оно приютило бы четверых, будь папа с нами.

Будь он с нами, он, думаю, попытался бы найти надежду в паутине и грязных полах. Он огляделся бы вокруг и сказал: «Невзгоды есть испытание для духа».

Поэтому я пытаюсь действовать так, как действовал бы он. Уговариваю Фреда подмести пол, пока я схожу за соломой для матрасов. Весь день мы моем и чистим, пытаясь держаться бодрячком, но едва наступает вечер, падаем на койки – замерзшие, изможденные и несчастные.

Но уснуть я не могу.

Я пытаюсь наигрывать ноктюрн Шопена пальцами на краю одеяла, но сдаюсь после двенадцати тактов. Звуки здесь все не такие: я должна слышать шум машин на улице и туманные сирены вдалеке, а не храп нашего нового соседа и озабоченную японскую речь, урывками долетающую из дальнего конца конюшни.

Я вздыхаю, поворачиваюсь на бок. В свете, что идет из узкого окна, я вижу на стене увековеченные в известке формы – шляпки гвоздей, обрывки соломы, окаменевшие панцири пауков, не успевших сбежать и попавших в ловушку.

Мама, кашляя, ворочается на своей койке. Последний раз, когда она хворала, ей пришлось лечь в больницу. Мы с папой едва справлялись в тот месяц, когда ее не было, и, если она заболеет снова, мне придется справляться в одиночку.

Пожалуйста, не здесь. Не сейчас.

И, словно отвечая, она кашляет снова.

Я рывком сажусь в постели. У противоположной стены Фред свернулся под одеялом со своим игрушечным мишкой Кумой. Плюшевый зверь занял половину его чемода- на, но Кума – самое драгоценное, что есть у Фреда, и он бы ни за что его не оставил.

Я сую ноги в ботинки и выбираюсь наружу, к уборным. В этот час здесь пусто. Голые лампочки освещают наш туалет – длинную доску с рядом вырезанных в ней круглых дыр.

Я решаю все же не заходить туда.

Поворачиваюсь и вижу, что на ступеньках барака сидит Кейко Кимура. К щекам снова приливает краска.

– О, – говорю я как можно холоднее, – это ты.

– Ух ты, да это же Дыньки, – голос у нее низкий и бархатный, точно скрипка.

Словно защищаясь, я запахиваю пальто на груди.

– Я Эми, – поправляю я, – но друзья зовут меня Ям-Ям.

Она ухмыляется.

– Я Кейко… и друзья зовут меня Кейко. – Мгновение спустя ее лицо смягчается. – Твоего отца тоже забрали, да?

Я киваю.

Она хлопает по ступеньке рядом с собой, и я сажусь.

– Знаешь, что последнее сказал мне папа перед тем, как его забрали? – спрашивает она. – Сказал, чтобы я была хорошей девочкой.

– И как, получается?

– Никак не получается.

Я невольно улыбаюсь.

Кейко в Танфоране с дядей и тетей – выбор был либо так, либо с другими сиротами в Манзанар. Но Кейко не сирота – ее родители были бы сейчас с ней, если бы власти не посадили их за решетку.

Я гадаю, не чувствует ли она все равно себя сиротой. Не чувствует ли она себя брошенной.

Мы немного сидим молча. Над нашими головами луна то выныривает из облаков, то прячется обратно.

– Мой сказал мне только присматривать за семьей, – наконец говорю я.

Ни «я тебя люблю». Ни «я буду скучать по тебе». Ни «до свидания». Только «присмотри за ними, Эми».

И я присмотрю, обещала я себе. Потому что он в меня верит. Потому что он на меня рассчитывает.

Потому что все на меня рассчитывают.

ДЕНЬ 4-Й

Когда мы наконец осваиваемся, узнаем новые адреса старых друзей и соседей, приходит письмо от папы – он рассказывает, что берет плотницкие уроки у сокамерника в Мизуле. «Самообразование важно, – напоминает он нам, – особенно в эти смутные времена».

Он спрашивает, как у нас дела, но я не знаю, что ему ответить.

Дорогой папа, если бы ты только мог сделать для нас какую-нибудь мебель.

В лагере повсюду признаки стройки: рабочие бригады, незаконченные бараки, груды деревянных отходов, которые постоянно растаскивают, чтобы сделать столы и полки для голых стен. Нам нужно куда-то класть вещи, чтобы не жить на чемоданах, но у нас нет никаких инструментов, а даже если бы и были, мы не знаем, с чего на- чать.

– Разве это сложно? – говорит Кейко как-то утром, когда я перебираю одежду Фреда, пытаясь понять, что грязное, а что чистое. – Строгай да колоти. Просто добудь инструменты, и я разберусь.

– Чтобы Ям-Ям, – смеется Хироми, взбивая свой парик, – делала мебель? Твой папа такого не одобрил бы.

Нет, не одобрил бы. Он сказал бы, что платил за пианино и десять лет уроков не для того, чтобы я испортила себе руки плотницкой работой.

Но папы здесь нет.

А поскольку мамин кашель с каждым днем становится хуже, мебель приходится делать мне. И я иду через внутреннее поле к бараку моего парня Сига – спросить, не научит ли он меня. Он игриво улыбается, когда я здороваюсь, скользит взглядом по моим губам, прежде чем снова посмотреть мне в глаза.

Я краснею и откашливаюсь.

– Ты ведь молотком пользоваться умеешь, верно?

Он ухмыляется:

– Ага, им надо бить.

Я закатываю глаза и объясняю ему суть проблемы. Разумеется, он соглашается помочь. Я помню, как он носил соседям сумки, чинил нашу изгородь, когда папа уезжал по делам, смывал ругательства с японских магазинов, не дожидаясь, когда попросят. Такой уж он человек.

На прощание я, убедившись, что никто не смотрит, быстро чмокаю его в щеку.

Час спустя Сиг и его старший брат Мас приходят к нам с инструментами и разномастными досками. Пока мама лежит в задней комнате и отдыхает, мальчики показывают нам с Кейко, как нарисовать чертеж, как работать пилой, как скрепить две доски.

Фред наконец возвращается из своих похождений – с новыми ссадинами на коленях. Увидев Кейко, он бросается к ней.

– Кейко, пощекочи меня! Пощекочи!

Кейко с воплем отбрасывает инструменты и принимается гоняться за ним по передней комнате. Поймав Фреда, она прижимает его к полу и щекочет, пока он не начинает визжать от смеха.

Фред ненадолго присоединяется к нам, и мальчики дают моему брату забить пару гвоздей, но ему быстро становится скучно.

– Можно я пойду поиграю с новыми друзьями? – спрашивает он меня.

– С какими новыми друзьями?

– Из двенадцатого барака.

– Как их…

– Спасибо. Пока! – Он улепетывает прежде, чем я успеваю его остановить.

Сиг поднимает глаза от стола, который ошкуривает.

– Хочешь, я за ним схожу?

Я едва не говорю «да». Папа хотел бы, чтобы Фред учился. Папа хотел бы, чтобы я каждую минуту точно знала, где Фред.

Но папы здесь нет, а если Фред будет торчать с нами, дуться и жаловаться, что ему скучно, это нас лишь затормозит, и я просто вздыхаю и берусь за пилу.

– Он знает, что к ужину надо быть дома.

В открытую дверь я вижу на своей койке папино письмо, на которое я до сих пор не ответила. Дорогой папа, ты правда хочешь знать, как у нас дела? Я вонзаю лезвие в дерево. Фред совсем от рук отбился, такого никогда раньше не было.

Мама снова заболела.

Мне бы не пришлось справляться со всем этим одной, будь ты здесь.

ДЕНЬ 12-Й

Время идет, я пытаюсь быть такой дочерью, какой хочет меня видеть папа.

Я чищу зубы над лошадиной поилкой и говорю себе, что «закаляюсь», как на каникулах в национальном парке Йосемити в прошлом году.

Я гуляю вдоль изгороди с Кейко и Фредом, смотрю на машины, проезжающие по Эль Камино Реал. Чтобы скоротать время, мы придумываем водителям биографии – они у нас работают кассирами в банке или экспедиторами, ездят отдыхать в Монтерей. Иногда я представляю, как сама еду по Первому шоссе, шуршат шины, урчит мотор, свистит ветер… пока Фред снова не начинает меня доставать и я не понимаю, что никуда не еду.

Я учу химию и граждановедение с Хироми, которая твердо решила не отставать от класса, и неважно, когда она снова туда вернется.

Из старых учебников мы узнаем, какие мы замечательные, как нам повезло, как щедро одарил нас Создатель определенными неотчуждаемыми правами.

Потому что мы американские граждане.

Потому что мы свободные люди.

В отличие от моего отца или родителей Кейко. Они не замечательные, удачливые, обласканные Богом американцы вроде меня, здесь, за колючей проволокой.

Проходят дни. Я стою в очереди в столовую, в лавку, на почту, где я получаю письма от папы. Он пишет нам о своем «саде победы»[10], о том, как он изучает Библию, как работает на прополке сахарной свеклы, и наставляет нас «не сидеть без дела» и «хорошо себя вести».

Ради него, ради всех нас я стараюсь держаться как могу. Я вожу маму в туалет. Я приношу ей суп и теплые компрессы. Я стираю в четыре утра, пока не закончилась горячая вода. Я стараюсь помнить, где бегает Фред, а из дома он убегает все чаще, в то время как мамино состояние становится все хуже.

За обедом я строго смотрю, как Фред гоняет по тарелке кубики печени.

– Ешь, – говорю я ему.

Он высовывает язык.

– Сама это ешь.

– Я свое съела.