Читать онлайн Слива любви

- Автор: София Осман

- Жанр: Современная русская литература

Предисловие

Для этой аннотации у меня были три мысли и одно простое желание: выбрать из них одну, самую ценную, и её изложить.

Я размышляла и примеряла их сюда по очереди, пока меня не настигла идея – что выбирать между ними не надо.

Меня посетила авторская радость – редкое и ценное явление, приходящее к автору с опытом, с уверенностью в себе, которое можно назвать коротким ликованием от мысли, что можно всё и бранить тебя, кроме как самому, некому.

Поэтому пролог будет насыщен и смел, а иначе быть и не может, учитывая нижеследующий трёхсотстраничный карнавал.

Сейчас вам предстоит узнать несколько забавных вещей, например про интимное и человеческое, про мировую литературу и про то, как вам повезло.

Начну.

Начну с известного и простого факта, что у каждой книги своя собственная тема: это и универсальная идея, и урок, и послание, и какой-то особенный код, который передаётся от автора читателю и оставляет в его памяти метку об авторе и его труде.

Раздумывая об этом, я часто замечала собственное сопротивление. Не то чтобы я желала оспорить красивую и убедительную мысль о литературном многообразии… нет, но рискну её уточнить и, может быть, этим упростить писательский труд, который, поверьте мне, невероятно сложен.

А идея моя в том, что все писатели пишут об одном и том же: о любви.

Должно быть, кто-то на этом месте воскликнет:

– Оставьте любовь бульварным романчикам, мягкому переплёту, по сотне за историю. Вот там любовь, а у нас… всё серьёзно!

А кто-то спросит: «В чём же новость? Этой идее лет… начиная с Шумера».

Новость в том, что в литературе на самом деле нет ничего, кроме любви. Тем других не существует… пусто, мыльный пузырь, оп-па – были, были и нету… а любовь есть, была и будет.

Остаётся представить ударные волны, подкатывающие к моим берегам, и шипение:

– Ну и выскочка! Да что её слушать?!

Мне скажут много обидного, будто бы я упрекнула всех в слабости, и писать о любви – это что-то постыдное и своим утверждением я обнажила самую суть и так, без всего, выставила на всеобщее посмешище абсолютно всех, да ещё и крикнула, что раскрыла какой-то подлый обман о том, что писатели покрывают любовь любым попавшим под руку лопухом.

– Тысячи лет пишут о мире и войне, о добре и зле, о героизме и страдании, а она пришла и рушит! – Нет и нет! Литературное сообщество – культурные люди, а не какая-то либеральная свора, чтобы кивать и легко верить! Любовь – тема важная, но не единственная, и глупо это отрицать.

Вы правы, но и я права.

И дело даже не в том, что любовь – универсальная тема, к которой обращаются и чтобы всё обосновать, и за спасением сюжета, а в том, что чувство это всеобъемлюще настолько, что вмещает в себя все остальные эмоции, вбирает в себя все прочие темы.

Обратимся к физике. Это всегда полезно. Любовь – солнце, а всё множество литературных идей – стёклышки.

Проведём опыт с преломлением света и искажением луча на практике и представим абстрактного автора, решившего написать, к примеру, не о любви (!), а о важном.

– Напишу-ка я про выживание! – ликует он. – Да, именно так: агрессивный мир, тотальные войны! – распаляется, вынимает из кармана мутное стекло, протирает его рукавом рубашки, подносит к глазу и рассматривает сквозь него солнце.

Потом долго мнётся, что-то бормочет, может быть, сам себе кивает и ухмыляется, твердит:

– Ох и хорошо! Глянь-ка, как хорошо и складно! Выжить, непременно выжить! – На том он садится и выписывает историю персонажа, которому приходится преодолевать бесчисленные испытания, чтобы прожить ещё один день… не забывая упомянуть, что единственным его побуждением к победе остаётся: обнять любимую мать/невесту/ лабрадора Джесси, ну или спасти человечество, опять же не за медальку, а по причине глобальной любви к людям, или спастись из-за нежного обожания к самому себе.

Всё это о любви!

С физикой понятно – вопросов нет, рассуждаем дальше. Известно ли вам, что синонимов к слову «любовь» великое множество, и эта масса превышает количество родственных значений к таким словам, как война, мир, достоинство, честь, зло, добро и прочим так любимым авторами.

Этот факт – прямое доказательство того, что у любви настолько абсолютная реальность, что меры ей нет.

Любовь – лавина без расписания; любовь – подарок без цены, без повода; любовь – пункт в любой повестке любого общества. И даже если пункт этот несправедливо последний, с него всё равно начинают и на нём останавливаются, отодвигая всё остальное – пустое и ненужное – на завтра/навсегда.

Любовь – единственная писательская тема ещё и потому, что чувство это – загадка, а любой автор мнит себя большим авторитетом в личных вопросах, поэтому любовную загадочность он отрицает и твердит о себе как о человеке, разгадавшем мировую тайну и поэтому лишённом всяких условностей и контрактов с собственной совестью.

Кому, как не ему, писателю, известно о любви так много, что писать о ней уже не стоит, – уж лучше рассказать приключенческую историю, где много обмана и движения? И, начав, он повествует о том, как кто-то кого-то разлюбил, а разлюбленный начинает мстить вертихвосту.

– Разве новелла не о любви?

– Вздор, какая любовь? – ответит труженик пера. – Мой герой – разрушитель морали, бунтарь/он противится ханжеству/он искатель красоты/он разочарованный скептик!

Пусть так, не буду злоупотреблять доверием коллег, мне и так, как оказалось, позволено слишком многое.

Представить бы, что после моих догадок культурное сообщество возмутится, узрит миллиметр истины и решит авторам помочь расширить и возвысить авторскую мысль и для этого запретит писателям злоупотреблять любовной темой.

«Уважаемые коллеги! Как выяснилось, все мы угнетены любовью. Всех нас любовь повязала, всех сделала своими прислужниками.

Нам, миссионерам истины, нельзя подкладывать свой разум под что-то единое и лишаться объективности, делать литературу излишне похожей. Цель наша – беспристрастность и правда, а с любовью ничего подобного нам не светит.

В связи с этим рекомендуем вам избегать любовных тем. Вспомните о множестве интересного, существующего вне любви, описывая которое можно выразить свои мысли качественнее и глубже.

Удачи и литературных успехов».

Ох и скандал – смешное будущее.

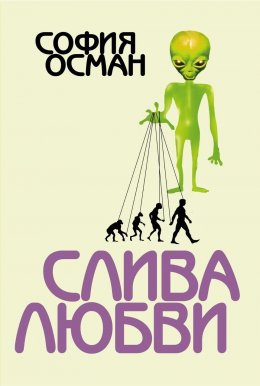

Если вы захотите узнать, для чего я так подробно развиваю тему литературного единообразия, то скажу: так я пытаюсь оправдаться за название.

Я как будто говорю: гляньте, какая я смелая! Все любовное рабство скрывают, я его подчёркиваю, не боюсь быть ни поруганной, ни глупой.

Ко всему я, герой, не побоялась употребить слово «любовь» в заглавии, вопреки советам избегать этого любой ценой, под страхом потери особо ценной аудитории эрудированных людей, которым всё давно известно и для которых нет ничего, что бы хотелось разузнать.

– Такие, как эти, книжку в руки не возьмут, но глаза закатят, – твердили мне. – Ещё и подумают: «О любви? Никогда не было, и вот опять».

Но именно для них, для таких, кому всё-всё уже понятно, я и представляю этот сборник вместе с его ценным содержанием, предлагая заняться очень личным делом: укрыться от всех, почитать и посмеяться. Именно им я напоминаю, что чтение – очень интимное дело, потому как для того, чтобы начитаться всласть, нужны уединение и возможность побыть самим собой, например слезливым нытиком, нежным романтиком или пылким мечтателем.

Но в наше время, когда любая естественность порицаема, а искренность гонима, я должна была продумать, как мне «отступать» в случае чего, поэтому назвала свою книжку максимально абсурдно, с соблюдением всей возможной конспирологии, чтобы никто не догадался о том, что в руках вы держите сборник слезливых мелодрам, а не абстрактное и нелепое, оттого модное и актуальное.

По названию никому не понять, что внутри не биография влюблённого садовода/фермера-передовика, а любовные истории, в которых рассказано, что беззаветно, страстно, со всем пылом можно любить не только человека противоположного пола, но и себя, свою мечту, собственное дело, антропоморфных существ, представителя другой биологической группы, «не людей» и всех людей в целом как общность и энергетическую целостность.

Ко всему прочему, на этой книжке лежит особая миссия, и если вы ещё не верите в то, что любовь – фундамент всему, то поговорим об этом после «Сливы».

А теперь я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к написанию этого труда, и сказать: если бы не свойственная вам узость мыслей, прикрытая красивым словом «убеждения», этой книги никогда бы не было.

А теперь – читать…

Седьмая казнь Анаис

29 октября, 1680 год.

Тюрьма Консьержери, башня Бонбек.

Крохотная камера кишела крысами. В маленькое окошко, под самым потолком, можно было разглядеть лишь клочок ночного неба с островком луны. Слабый свет из окошка едва освещал мерзкую живность, скучившуюся под сеном. Усатые твари развлекались комканьем травы и развозом её на собственных спинах; они скребли когтистыми лапками каменный пол и ни на секунду не останавливали свою возню. От этого копошения серо-жёлтый пол казался живым и двигался, подобно грязной речушке.

Хищный рассудок приказывал крысам бегать вдоль стен, замедляясь посередине, возле лежащей женщины, с глухим стрекотанием выскальзывать из-под грязного покрывала и нападать на её руку либо другую оголённую часть тела и даже забираться в дыру разорванного на боку платья, белеющую в темноте.

Их писк, больше напоминавший слабый вой, обрывался сдавленным кваканьем, тихим хрустом косточек и глухим хохотом пленницы.

Ей было около двадцати пяти лет. Она лежала на полу в ленивой позе, как будто отдыхала после насыщенного заботами дня на удобной тахте. Её голова расположилась на свёрнутой юбке. Правая нога, закинутая поверх левой, живо болтала грязно-розовой пяткой.

Изредка мадам поворачивалась то направо, то налево и осматривалась, словно хотела угоститься лежащим рядом мармеладом и запить его чаем. Вместо этого она хватала грызуна, душила его и кидала трупик к остальным, уложенным по соседству с собственной головой.

– В последнее время только и делают, что казнят, – недовольно пробубнила она. – Сколько времени теряю. Инквизиция, пытки, приговоры. Пока огласят, пока подожгут. Хорошо ещё, если сожгут, а то… Огонь люблю… огонь благородный. Гореть люблю больше, чем захлёбываться. Тонуть не по мне, вот пылать – с удовольствием. Если бы не надо было стонать и корчиться, изображать боль, я бы улыбалась. Представить только, – женщина вновь захохотала, – объятая огнём ведьма рассылает воздушные поцелуи. Это было бы чудесно! Как бы я смотрелась: голые плечи, голые ступни… кожа сияет, подсвеченная. Может быть, попробовать?

Пленница села.

– Прекрасная затея! – воскликнула она, но нахмурилась и добавила совершенно другим тоном: – Жаль, красоты никто не оценит. Толпа хочет видеть, как я корёжусь. А то как? Какой интерес к счастливой физиономии? Только к мучению! Предсмертные гримасы разбирают с особым любопытством… а счастье – что на него смотреть? Месье Ратиф говаривал, что его друг сдаёт квартирку с балкончиком на Гревской площади за три франка в сутки. Три франка – за людские корчи! Надо сегодня постараться: всё-таки немалые деньжищи выкладывают. Зря, что ли? Люди придут… проснутся рано, дела отложат: докторов, портних, покупки. Нет, нельзя разочаровать! А вдруг… вдруг меня увидит художник? Увидит и захочет написать! – пленница мечтательно улыбнулась. – На этот раз не пожалею сил. Нельзя стоять со скучающим видом, как в прошлый раз. Тогда я вела себя отвратительно. Смотрелась несерьёзно. Ладно.

Женщина махнула рукой и легла обратно на пол, продолжив негромко бубнить:

– Мерзкое занятие – падать со скалы. Летишь себе спокойно, убиваешься, а сверху прилетает ещё с десяток валунов. Не понимаю зачем. Что… горный обрыв не внушает доверия? Надо присыпать? Хорошо, если немного, а если навалят целую гору? Пока выберешься, пока выправишься… Но самое отвратительное – четвертование. Ненавижу это так же, как люди ненавидят щекотку. Некоторые её не выносят, хохочут, как умалишённые, и содрогаются всем телом. Выгибаются так, словно на них выливают пуд раскалённого свинца, а не перебирают гусиным пером рёбра. Самое мерзкое в отрубании – всё затем отыскать и собраться заново… Помню, как однажды не могла найти палец… Так и не отыскала, пришлось заимствовать. Тот раз вообще всё вышло отвратительно: если бы не Анна, так бы и шаталась, шитая нитками. Месяц маялась, а потом… увидела её и влюбилась: тоненькая, маленькая, глазища огромные, волосы длинные, каштановые – всё как люблю. Спасибо ей. С таким-то телом жизнь отменная была; одни женихи да подарки… жаль, недолго.

Как хорошо жила до этого, пять лет не попадалась, а тут, с прошлой зимы, в третий раз, – Анаис поцокала языком. – Потеряла бдительность… Да что там… «Дерзкая Анаис», как сказал месье Фаван. Будто Фаван – поэт, а не судья. Смотрел так яростно, креста в руках не хватало.

Трусы и лицемеры, – выкрикнула ведьма. – Рот мне тряпкой заткнули – мерзость, ляжками трясли от страха, боялись – плюну. Глупцы, тратить на них драгоценность! Хотя, может, и надо было… особенно этому мерзкому помощнику – змеиный хвост!

Женщина тяжело вздохнула.

– Ладно, сама виновата, попалась. Надо признать, судилище в наше время превосходное. Инквизиторы не сродни прежним. Работают слаженно, чётко: темница, дыбы, суд, костёр. Досадно, что нет прошлого колорита и пышности. Помню, было время: суд над ведьмой – событие, сюжет для первых полос. Ах, сколько было внимания! Отыскала однажды газетёнку, а там картинка: я на виселице, платье развевается, волосы ветер треплет – красивая, юная! Как же я себе понравилась… прелестница!

Десять часов назад двадцатичетырёхлетней женщине, назвавшей себя Анаис, был вынесен приговор, обвинявший её в колдовстве, ведьмачестве и связи с дьяволом.

На следствии мадам умолчала о своей фамилии, упомянув о том, что к делу её происхождение не имеет никакого отношения. Скажи она инквизитору своё полное имя, это бы её не спасло, хотя и не усугубило бы положения, ведь суровее приговора, чем тот, каким её наградили, не было.

Скрытность в начале сменилась необъяснимой откровенностью на суде, где обвиняемая сказала намного больше, чем ей следовало. Искренность обернулась неожиданностью: всё пошло совершенно не так, как того ожидала пленница, и могло окончиться для неё большим наказанием, чем инквизиторская расправа.

На последнем заседании, когда обвиняемой дали слово, Анаис сделала заявление, которое чуть было не перечеркнуло всю её последующую жизнь. Хотя, если бы не эта ошибка, мы бы не узнали о том, что Сатана ожесточённой борьбы с Всевышним не ведёт, а лишь исполняет свою миссию.

Анаис Бафомет свою причастность к ведьмачеству отрицала, называла себя знахаркой, вины за собой не признавала, а к предъявленному обвинению отнеслась с удивительным спокойствием, изложив инквизиции свою версию произошедшего между ней и графом Маро в связи с отравлением его жены. Суд её объяснений не принял и с делом не соотнёс.

Анаис продержали в Бонбек три месяца, раз в неделю устраивая пыточные дни. Приложив все усилия и самые изощрённые истязания, тюремщики так и не смогли добиться от пленницы ответа, представляющего хоть какую-то ценность для следствия.

По истечении лета мадам созналась в содеянном, как того от неё и требовали, но сделала это с видом скучающего человека, которому надоели бессмысленные шатания в кандалах по бесконечным коридорам Консьержери и пыхтение инквизиторов, забивающих колья в её руки и ноги. Она с тоской смотрела на ожоги своих карателей, когда те разогревали железный стул для пыток, и на их судороги при виде дробительной машинки для костей.

Над ведьминским вердиктом трудились трое самых влиятельных и уважаемых судей. Напудренные парики и мантии с белыми воротничками сливали господ друг с другом. Их можно было принять за братьев, особенно если удавалось рассмотреть сквозь белёсые кудри одинаково мерзкие выражения их недовольных лиц.

Когда суд позволил обвиняемой высказаться и стражник выдернул изо рта Анаис кляп, ведьма залилась хохотом. Она плюнула себе на ладони, медленно растёрла «ядовитую» слюну и, став вновь невозмутимой, обратилась к суду:

– Уважаемый суд, хочу кое о чём вас предупредить! Мои мучители уже слышали от меня об этом, и теперь я хочу, чтобы и вы это знали. – Анаис облокотилась о высокую трибуну, и, если бы не цепь, связавшая кисти с щиколотками, она бы закинула на трибуну руки или даже подняла их, указывая перед собой.

– Речь пойдёт о моём отце! – важным голосом сказала ведьма. – Он, как любой родитель, обожает своих детей, особенно дочерей. Должно быть, и вы знаете, что такое родительская любовь. Вот вы, месье Фаван, о чём вы сказали дочери, отправляя её в Лондон?

Немного помолчав, Анаис перевела взгляд на другого судью и продолжила:

– А вы, месье Жюлим? Верно ли помню: ваш сын служит в королевской гвардии? Что вы сделали, отпуская его?

Женщина обратилась к третьему судье:

– Про вас, уважаемый молодой месье Дюпон, я поминать не буду. Вы не отец, а после моей казни им уже никогда не станете.

Она гордо вскинула голову и продолжила совершенно спокойным голосом:

– Что ж, любящие папаши, или, быть может, лучше назвать вас благочестивыми католиками? Симпатизирующие библейству грешники? Убеждённые праведники? Вы благословили своих чад? Что ж… верно. Родительское слово – подспорье от вражеских козней. Вот и мой отец меня уберёг… от таких, как вы, и подобных вам!

Мой отец – великий и мудрый правитель! Зная злобу и жестокость мирян, он не мог отпустить к ним свою дочь без помощи. Он-то знает о вас достаточно и понимает, на что вы способны, ведь все вы – его послушники. Вам бы научиться любить, прощать, сострадать и окончить его школу, но вы вместо этого продолжаете ненавидеть и убивать… бездари и лентяи… ну да не про это речь…

Перед тем как проститься со мной, мой отец пожелал каждому, кто причинит мне вред, страшной кары. Среди вас нет женщин, потому я поведаю о мужчине, который посмеет меня охаять или наказать. Сперва я удивилась отцовскому добродушию, но тогда я ещё не знала людей; сейчас я преклоняюсь перед его мудростью.

Вы получили моё признание и теперь отправите меня на костёр. Вы должны знать его слова и то, что вскоре коснётся каждого из вас.

«Тому, кто замахнётся на дочь мою, возденет на неё руку или кинет проклятие в спину, – воздастся за подлость. Лишится он своей главной ценности – знака человеческого, сути хозяина. Сделается похожим на мать свою и жену. Нападёт на него немощь – бесчувствие паха. Ласки тому покажутся противнее склизкой жабы, а чресла пропадут. Не дотянется он до утробы и не оставит в ней следа своего, а затем и силы у него иссякнут, как и всякая надежда на перемены».

Сказав это, Анаис победно запрокинула голову, оголив израненную шею.

– Заткнуть рот мерзавке, – закричал старший судья, – увести её! Суд удаляется для вынесения приговора!

Сквозняк заполнил камеру запахом ладана и жжёного свечного сала. Было слышно, как за дверью лязгают тяжёлые ключи и царапают стены засовы.

– Бесконечная ночь, – вздохнула ведьма. – Быстрее бы утро. Священник уже подбирается… в прошлый раз бился-бился, бедолага.

«Покайся, дочь моя, – пробасила Анаис. – Услышав раскаяние, смилостивится Господь, простит прегрешения твои. Омой ноги Его слезами и оботри своими волосами. Всех Господь примет, любому даст утешение. Поклонись великому отроку Божьему – обретёшь тихую любовь и радость…»

«Что надо-то, падре? Мне бы понять, что вы от меня ждёте… У вас сплошные фигуры да образы – никакой ясности».

«Покайся, сознайся в содеянном да попроси у Бога милости и великодушия».

«А потом-то что?»

«Отворит Господь райские ворота для вечного жития!»

Бедняга пересказывал мне Святое Писание. Трактовал Божье слово на трёх языках. Старательный! Очень меня поразил. Никогда ещё я не встречала таких неугомонных служителей. Все ко мне свысока, с недоверием, а этот… как будто с душой. Надо бы рассказать отцу, что и у Бога есть хорошие ученики.

Анаис перевернулась на спину, натянула на ноги юбку и, подложив под голову руки, продолжила бубнить:

– М-да, вечное житие в раю… Не представляю, чем там заниматься? Играть на арфе? Штопать ангельские крылья? Варить райские яблоки в чане с розовыми облачками и золотым дождиком? Ну только, пожалуй, что так, – хмыкнула Анаис. – Может, повесить объявление? – женщина улыбнулась. – Напишу-ка я: «Дочь Сатаны не кается». Эй, крысиная толпа, а ну-ка свиток и перо!

Повеселев, пленница приподнялась на локтях, присматриваясь к еле подрагивающему сену.

– Вообще-то, папа́ запретил на него рассчитывать. Велел его именем не прикрываться и не упоминать его пророчество… Да-а-а-а, погорячилась я, и что меня разобрало? Поплакала бы, как раньше, поумоляла – глядишь, ещё б пожалели, а я вон что… пустилась в демагогию. А если папа́ узнает? – Анаис резко села. – Да от кого он узнает? Не узнает! Ему не до меня, у него забот до самого неба, – отмахнулась женщина. – А если узнает? – Она испуганно закрыла руками лицо. – Ох, несдобровать мне… если уж он карает, то…

Девичьи плечи дрогнули. Анаис начала всхлипывать.

Дверь камеры распахнулась, впуская невысокого сгорбленного старика самого дряхлого, невыразительного вида.

– Анаис, в это последнее утро пришёл я по велению Господа Бога выслушать тебя, – заговорил он, поднимая над головой крест.

– Падре, – дрожа, сказала Анаис, – как я дьявола боюсь, слов не подобрать…

– Верно, дочь моя… ты на пути к Богу!

– Правда? – удивлённо воскликнула дьявольская дочь. – И быстро я доберусь?

– Доберёшься, если покаешься, – строго сказал священник и раскрыл принесённый с собой фолиант. – Назвавшаяся Анаис, готова ли ты исповедаться святому отцу Стефану перед смертью? Сознайся, Анаис, и Господь примет тебя без огненных страданий.

– Ох, падре, это меня заботит меньше всего, – призналась Анаис. – Ну да ладно, и в самом деле не с вами же мне обсуждать, как выпросить у отца прощение. Приходите завтра, а?

Падре нахмурился.

– Я на суде шутила, святой отец… Ну какая из меня дочь Сатаны? Сатана бы такую стыдился. Да и не ведьма я. Я несчастная влюблённая девушка.

Священник еле заметно пожал плечами и, придерживая сутану, опасаясь коснуться пленницы, открыл книгу и скороговоркой зашептал молитву.

– Утомительно это – собственная казнь, – пробормотала ведьма и легла обратно на пол.

Едва за священником захлопнулась дверь, Анаис недовольно заворчала:

– Все только и твердят о Маро, все ему сочувствуют. А он лгун и ветрогон. «Милая Анаис, мне посоветовали вас как отменную знахарку, спасите меня, я попал в беду. Не сплю третью неделю. Маюсь все ночи. Едва забываюсь, как сразу просыпаюсь от любого шороха. Мне кажется, я обезумел. Ещё немного, и мой рассудок совсем откажется повиноваться. Прошу вас… умоляю… Я слышал о чудесных каплях. Говорят, после них спишь как младенец – спокойно, ровнёхонько. А наутро такое чувство, что заново родился».

Когда он впервые пришёл, то едва держался на ногах. Пришёл и улёгся, как какой-нибудь старый баронет с подагрой. Свернулся клубочком на тахте, не хуже моего кота, и давай канючить. Всех лекарей, говорит, обошёл. Ничего не помогает. Умолял меня, руки целовал… А как выспался… – Анаис загрустила, – страсть в нём проснулась немыслимая. Буквально обезумел, как будто всю жизнь копил и теперь решил раскрепоститься… А я-то… я ведь тоже хороша… И началось: то зубы прихватит, то селезёнку, то живот бурлит – не унять, то, помню, жабий глаз на ноге выскочил… болезненный граф.

Потом и вовсе всю вежливость потерял.

«Мне сердечных капель, желудочных и ещё для роста волос».

Всю слюну на него извела. С утра до вечера бегала по лавкам за змеиными языками и лягушачьей печёнкой, а этот мошенник богател и радовался… Надо думать – разжился алхимией от самой Бафомет. Оборотистый граф.

А потом заявил, что хочет вернуть молодость, чтобы мы смотрелись парой! Я обрадовалась, бросилась за летучими мышами, с огромным трудом нашла ирландский мох, да чего уж там – я для него украла руту!!! А он… как получил бутылёк, так и исчез. Ну что ж… мне его не жаль… сам виноват. Пусть побегает теперь, пусть помается.

Женщина перевернулась на бок и уже хотела было подняться, но вместо этого резко схватила рукой маленькое свирепое тельце, решившее ею полакомиться.

– А если я? – Она сжала крысу в кулаке.

Искорёженная фигурка в последний раз пискнула и захрустела. Впившись зубами в шерстяной живот, ведьма высосала крысиную кровь.

– Пить хочется, – пробормотала Анаис и бросила иссушенную крысу в угол, к её живым сородичам.

Вытерев окровавленный рот, поднялась.

– Пора… снова пора на кострище.

29 октября, 1680 год.

Гревская площадь.

Пасмурное утро развесило над площадью «болотное» небо. Сквозь разорванные облака проглядывало мутное белёсое солнечное пятно. Деревянная каморка на железных ободах катилась по набережной мимо людей – обычных горожан. Они провожали кибитку проклятиями и пожеланиями страшнейших мук тому, кто был внутри маленькой повозки с пометкой «Консьержери». В другие дни эти же самые обычные горожане были совсем не такими лютыми и злыми, какими в утро казни. Сейчас, предвкушая зрелище, люди испытывали нестерпимое чувство, похожее на зуд или жажду. Всё вокруг казалось ядовитым болотом или простынёй с чумного трупа, которой разом обернули всех парижан.

Раскачиваясь влево и вправо, скрипя, повозка съехала с набережной к кривым, заполненным грязью канавам и остановилась у вооружённого пикой охранника.

– Ведьма из Бонбек. На 8 утра. Костёр, – выкрикнул возница.

– Проезжай, – ответил парень в красной накидке, заглянув в маленькое зарешеченное окошко.

Двигаясь вдоль одинаковых тюремных кибиток, повозка остановилась возле деревянного заборчика, за которым гудели голоса.

– Ведьма по имени Анаис, отравительница графини Маро? – деловым тоном спросил молодой палач и, получив от кучера свиток, принялся читать, кивая при этом головой.

– Эй, – окликнул его кучер, переходя на шёпот, – мешок с неё не снимай. Стражник из Бонбек сказал, что эта мадам владеет сильнейшим магнетизмом. Она умеет по-особенному зыркать. От её мертвецкого взгляда бросает в жар, а уж если плюнет, то замертво ляжешь. Понял?

– Вон, – паренёк равнодушно кивнул в сторону чёрного столба дыма, – колдун из Багатель… догорает. Говорили, что от его крика из преисподней вырываются инкубы, а от прикосновения разрастается короста.

– И как? – вытаращил глаза возница.

– Сейчас угли зальём и твою поставим… Жди, – безразлично ответил палач и крикнул: – Где душегуб месье Лок? Есть месье Лок? Лок следом за ведьмой из Бонбек!

Тем временем пленницу выволокли из деревянной колымаги. Она не изворачивалась, не пыталась вырваться и не извергала проклятий. Её плечи не содрогались от беззвучных рыданий, а колени не подгибались от каждого шага. От смерти пленницу отделяло не более получаса, но эта близость не тревожила её, не казалась страшной. Она двигалась беспечно, даже легко, отчего казалась бесцеремонной. Душегуб Лок же вёл себя, как и подобало идущему на казнь: он сидел на коленях, на земле, не в силах подняться на трясущиеся ноги, и трепетал всем телом. Анаис подвели к деревянной перегородке, за которой в нетерпении гудела толпа. Публика наседала на невысокую ограду в ожидании следующей казни.

Когда ведьму провели через деревянные шаткие ворота, людское скопище окружило помост сплошным тёмным пятном. Над Гревской площадью, над её мощёной кладкой, над догорающим деревянным столбом, над обугленной фигурой колдуна, напоминающей сейчас ещё одну обожжённую деревяшку, сырую внутри и от этого почерневшую лишь снаружи, раздавались свист, топот множества ног и крики, которые оборвались в один момент, едва с головы пленницы слетел мешок, чтобы через мгновение загрохотать с новой силой и ещё больше стать похожими на лай собачьей своры.

– Привет!!! – закричала Анаис, медленно двигаясь к краю деревянной сцены. – О, здравствуйте! И я рада вас видеть! Здорово, что пришли! Парижская юстиция, как всегда, на высоте. – Женщина задрала голову к верхушке городской ратуши. – Мой король, приветствую вас! Гореть при вас – большой почёт! – прокричала Анаис. – Отчего же вы спрятались за штору, мой король? Или вы надели мантию в цвет занавесок? Вам нечего стесняться!

Молодой палач встал на колени и опустил вниз обе руки, помогая забраться на постамент грузному вельможе. Облачённый в тугие бархатные штаны, тот едва мог согнуться или присесть, отчего напоминал инвалида, которому вместо обрубленных конечностей воткнули несгибаемые палки.

– Ещё немного, месье Жерар, ну?

– Не оброни меня, – кряхтел тот.

– Вам ли не знать моих крепких рук, месье Жерар? Я рубил головы всю свою юность, а это не так-то просто, – бубнил палач, подтягивая вельможу за подмышки. Снизу взмокшему от государственного бремени чиновнику помогали двое стражей. Они придерживали его и подталкивали «святую инквизицию» под тяжёлый бархатный зад.

С шумным вздохом господин забрался на край «позорной сцены», куда в тот же момент с ликованием нахлынула толпа человеческих тел, напоминавшая морскую волну, задумавшую изменить напором береговой рельеф. Едва вельможа занял своё место, настроение в толпе переменилось: вместо испуганных глаз на сцену таращились люди с остервенелыми лицами. Они с ненавистью смотрели на хрупкую женщину, едва ли напоминавшую исчадие ада.

– Смотрите, – выкрикнул кто-то из толпы, – на её губах кровь! Бог показывает её грехи! Она… она ест младенцев!

– Нет, милый, это земляника. В Бонбет, скажу я вам, отменно кормят, – рассмеялась Анаис.

– Она хотела сбежать… напала на стражника, вырвала у него сердце и съела! Мне рассказала про это его невеста! – послышалось с другой стороны.

– Она отравила графа Якоба Маро и его жену! Сжечь ведьму! – прокричал кто-то густым басом. Из толпы показался первый поднятый кулак.

– Сжечь! Сжечь! – скандировали люди.

– Месье Маро жив!

– Чудом выжил, – гудела толпа.

– Она околдовала бедняжку Маро. Сюзанна мучилась. – Из толпы кинулась какая-то женщина и, упёршись в стражника, стоявшего возле ступенек, развернулась. – Я видела сама, своими глазами… С головы у неё попадали все волосы, а затем она ослепла. Её веки слиплись, глазницы превратились в гладкую кожу. – Трясущимися руками женщина оголила плечо. – Как здесь… её лицо стало такое же… гладкое и ровное! Ни губ, ни носа, ничего… она задохнулась!

– Вот психопатка, – буркнула Анаис. – Хотя придумано неплохо.

– Так, послушай-ка, дьявольская кукла… пока инквизиция зачитывает приговор, я требую, чтобы ты закрыла свой поганый рот! Очень скоро я дам тебе время как следует высказаться – подожгу, вот тогда и поговоришь, – шипел палач. – И заканчивай кривляться, а то светишься, как богатая вдовушка! Если я услышу хоть писк, я оболью поленья козьей жижей, и они будут едва тлеть, а ты, дьяволица, будешь трястись от страха, пока твоё жалкое сердце не разорвётся.

– Я крепче, чем кажется, – проворковала Анаис и, получив в ответ оплеуху, вскрикнула, дёрнулась, едва не упав, но устояла и даже презрительно сплюнула себе под ноги кровавый сгусток. Толпа зашлась ликованием. Площадь скандировала имя «героя» и рукоплескала ему так, будто перед ними стоял благородный воин, вызвавшийся защитить город. В один миг, как по указке, люди задрали кверху руки, показав тысячи одинаково голых кистей, превративших человеческую реку в мучнисто-жёлтое поле рослой пшеницы, такой же ровной и такой же пустой.

Тем временем, покряхтывая и отдуваясь, читарь выудил из бархатного камзола бумаги, встряхнул их и уставился перед собой. Он жевал губами и ждал, но, так и не дождавшись тишины, выкрикнул удивительно чистым, пронзительным голосом, больше подходившим искреннему миротворцу, чем лживому старому чтецу:

– Сегодня праздник! День высочайшей Божьей справедливости! Сегодня мы празднуем победу над нечистью! Каждый суд над слугой дьявола – победа Бога и нас, его служителей. Хвала Святой инквизиции!

– Хвала Святой инквизиции! – проревела толпа.

– Великое зло не дремлет! Едва сомнения сменяют веру – властвует Сатана. Душа без Бога служит демонам и пороку.

– Сжечь, сжечь! – вопила толпа.

– Она, – верещал глашатай, – хохотала даже под пытками! Это ли не доказательство её сатанинской души? Ей помогает сам дьявол!!!

– Сжечь! – надрывалась площадь.

Глашатай довольно хмыкнул, ведьма же смущённо замерла.

– Обожаю это, – прошептала она. – Прекрасно излагает! Я в восторге! Сколько внимания! Сколько чуткости! Прекрасные люди. – Анаис не сводила взгляда с толпы божьих слуг, желающих ей смерти. – Сколько же у моего отца учеников! Его школа растёт. Пожалуй, только ей, – ведьма высмотрела в толпе заплаканную девушку, – ей меня жаль. Но что она может? Меня ненавидят тысячи! Желайте… желайте мне смерти и учите этому своих детей – тогда они научат страху и ненависти своих!

Вельможа воздел руку к небесам. Всё больше напоминая церковного проповедника, он продолжал возмущённо и величественно вещать о ведьминском беззаконье. Этот громогласный монолог был слышен каждому, кто глазел на него, стоя подле его «бархатных» толстых ног, или в гуще человеческих тел, или по самому краю площади вдоль домов, высовывался из окон или восседал на крыше, не желая пропустить ни одного мгновения предстоящего зрелища. И если бы кому-то в тот момент вздумалось заткнуть уши и взглянуть на безмолвно открывающего рот уродливого здоровяка, то он бы понял, за что держат в инквизиции эту страшную образину: его исключительный голос был способен завораживать разум.

– …И тогда ведьма обездвижила графа Маро колдовским обрядом, связала его руки и ноги и надругалась на ним! Неделю она держала его в своём доме и принуждала к грязным утехам. Всё это время граф находился в беспамятстве. К счастью, он мало что запомнил. Когда сознание возвращалось к нему, злодейка вновь требовала бесстыдств, угрожая ему кинжалом. Месье Маро умолял прекратить издевательства, но эта развратная женщина лишь зло насмехалась и продолжала опаивать графа колдовским зельем под видом винного напитка, для туманной дурноты.

– Бедный, бедный Маро… надо же так страдать! Невероятное мучение! Немыслимое! – шептала Анаис.

– Спустя неделю зелье накопилось внутри графского тела и проникло в разум, – вещал глашатай. – От этого месье Маро совершенно обезумел. Он стал немощной куклой. Сам того не ведая, граф превратился в орудие расправы над собственной женой. Бесстыжая ведьма приказала ему взять бутылёк с отравой и вылить его в суп графини. Граф почти не помнил того разговора, но заверил суд в том, что ведьма убедила его: это снадобье для молодости.

– Для молодости и красоты, тупица! – процедила Анаис.

– Но, как оказалось, там находилась ядовитая ведьминская слюна! На следующий день бедняжке графине сделалось худо. К вечеру она умерла. Граф на исповеди покаялся и рассказал о случившемся падре. Благодаря месье Маро, его чистейшему сердцу, желанию наказать убийцу жены инквизиция сегодня празднует очередную победу. Теперь мы вздохнём с облегчением. Бесовское отродье через четверть часа окажется на костре.

Толпа заревела от радости.

– Триумф глупости, – усмехнулась Анаис.

– Улыбаешься? – раздалось глухое мяуканье поблизости.

Возле деревянной балки на булыжных камнях сидел чёрный кот. Животное безучастно водило головой, жмурилось и изредка разевало пасть.

– Где тебя носит? Чуть всё не пропустил, – зашептала Анаис.

– Да, казнь и впрямь обещает быть захватывающей, – мяукнул кот. – Белла здесь, Мартина тоже… и Эрик – хотя я сам его не видел, врать не буду.

– Это зачем? – удивилась Анаис.

– А ты ещё не поняла? Пришли проститься: всё-таки сёстры, брат.

– Что ты несёшь? Зачем со мной прощаться? – нервно спросила Анаис.

– Ты нарушила отцовский запрет, тебе это так не оставят.

– Мартиш, прекрати, ничего не будет, папа́ не знает.

– Знает, – уверенно заявил кот. – Сатана всё знает.

Ведьма благодушно закатила глаза и громко рассмеялась. Она хохотала и хохотала, пока её взгляд не остановился посреди толпы.

– Белла, – одними губами проговорила она, меняясь в лице: воодушевление сменилось растерянностью. Её плечи содрогнулись, ноги ослабли, а глаза стали тёмными, будто разум наполнился туманом и глухотой. Голоса стали отдаляться, делаясь отголосками; перед глазами понеслись чёрные вихри, уносящие в темноту воздух, свет и людей. Её внезапный страх осчастливил всех, кто так долго этого ждал.

– Что же ты не радуешься, ведьма? – спросил палач, подталкивая пленницу в плечо. – Самое время хохотать.

На непослушных ногах Анаис спустилась на землю и подошла к обложенному хворостом высокому бревну. Рослый страж стиснул её плечи верёвкой, накрепко привязав к деревянной опоре.

– Ты разозлила отца, Анаис, – зашипел ей в спину женский голос.

– Он предупреждал… ты ослушалась, – продолжил другой.

– Мартиш, – еле слышно позвала ведьма и закрыла глаза, – беги… беги к нему, может быть, ты успеешь… беги, Мартиш, проси за меня.

– Поздно, Анаис, – промурлыкал кот.

– Беги в собор, Мартиш, – еле слышно говорила Анаис, – там, на барельефе, у главного входа, возле Архангела с весами, очередь в ад, ты знаешь… Попроси прислужника наклонить весы и пустить тебя в преисподнюю… скажи ему: «Исчадие Мартиш – к царю. Это срочно». Беги…

Мартиш оглянулся, немного помедлил, посмотрел на голые ступни хозяйки, безвольно висевшие над сухими вязанками, и шмыгнул в густую толпу.

Тем временем вельможу спустили с подмостков. Не дожидаясь исхода, он уселся в поджидавшую его повозку.

Началась суматоха: пробираясь к кострищу, зрители наседали друг на друга и давили соседей, толкаясь локтями.

– Отправляйся в Тартар, – выкрикнул кто-то.

– Адских мук тебе, ведьма!

– Поделом, грешница!

– Что вы сделали с собой? Что вы делаете друг с другом? – прошептала Анаис, и по её щекам покатились слёзы. – О тебе плачу, папа́… Я такая же, как и они, не внемлю твоим урокам, я возвращаюсь домой.

Палач медлил. Он уже давно держал в руках факел и мог в любую секунду опустить его на сухие ветки, но стоял у кострища, вытянув вперёд руку, и ждал.