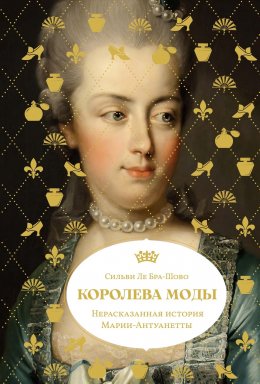

Читать онлайн Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты

- Автор: Сильви Ле Бра-Шово

- Жанр: Популярно об истории, Зарубежная образовательная литература, Зарубежная публицистика, Культурология

Sylvie Le Bras-Chauvot

MARIE-ANTOINETTE L’AFFRANCHIE

Portrait inédit d’une icône de mode

© Armand Colin, 2020 Armand Colin est une marque de Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

© Козак И. В., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

Спасибо дорогому мужу и нашим детям за горячую поддержку при написании этой книги.

Спасибо Селин и Моник, моим первым читательницам, которые узнáют себя.

Спасибо Жюльену Беру, Стефану Берну, Симоне Бертьер, Патриции Бушено-Дешен и Мишель Лорен за доброжелательность.

Спасибо мадам Катрин Пегар, управляющей Версальским дворцом, за любезность.

И, наконец, спасибо издательствам Armand Colin и Corinne Ergasse за доверие

Предисловие

Предрассудки – разум глупцов.

Вольтер

Королева другого времени, женщина своей эпохи – так можно охарактеризовать Марию-Антуанетту.

Как и все французские королевы до нее, эрцгерцогиня Мария-Антония фон Габсбург-Лотарингская прибыла в самое прекрасное королевство Европы издалека, но на этот раз по ряду политических причин ее встретили с неодобрением. Ее судьба была предопределена: укрепить союз между Францией и Австрией, строго следовать версальским традициям и даровать наследников будущему Людовику XVI.

Для дочери императрицы однажды стать королевой в стране, где господствует салический закон[1], – парадоксальная перспектива. Ее единственным проявлением власти было рожать детей, а единственной обязанностью – блистать самой и подчеркивать блеск привилегированных придворных, став их заложницей. Суровой школой был этот Версальский дворец, с навязанным другой эпохой этикетом, кардинально отличающимся от венского. И странным супругом оказался этот мрачный дофин, которого она старалась приручить днем, не завоевывая ночью. Будучи предметом любопытства и злословия, дофина обладала природным обаянием, наивной живостью, непосредственными манерами, которые внезапно расшевелили королевский двор, тонувший в рутине. Первая «революция» в Версале была желанной для тех, кто смотрел в будущее, и тревожила других, кто видел в «австриячке» лишь инструмент для удовлетворения своих сиюминутных амбиций.

В 18 лет она стала королевой Франции, наконец-то получив свободу играть на версальской сцене главную роль, теперь принадлежавшую ей. Не родив наследников, тем не менее она с благословения короля-супруга стала самой ослепительной… и самой непокорной из всех королев. Отстраненная от власти системой, в которой правили мужчины, она проявляла себя по-своему, совершенно не задумываясь, сколько она создает поводов для клеветы. Сегодня ее поступки кажутся легкомысленными, но в то время таковыми не были: не стоит забывать, что версальская придворная жизнь с ее декором, актерами, ритуалами и доведенными до абсурда протоколами была неприступной крепостью. Как королева, она произвела революцию в этикете, созданном по лекалам «короля-солнца» в предыдущем столетии; как женщина, она модернизировала его внешние проявления, тесно связанные с жесткими предписаниями в одежде. Чуждая лицемерия, она очаровывала тех, кто был готов ее принять, собирала вокруг себя избранный круг, но отстраняла тех, кого считала враждебно настроенными. Своей юной беззаботностью она настроила против себя консерваторов и так запросто нажила врагов. В самом Версале репутация Марии-Антуанетты оказалась подорвана, кульминацией и точкой невозврата чего стало разрушительное «дело об ожерелье».

Желание изменений, свойственное всем молодым женщинам ее эпохи, ей, дофине, было категорически невозможно удовлетворить, и Мария-Антуанетта восприняла моду как единственный способ личного самовыражения. Если уж было необходимо постоянно находиться на виду, она решила объединить обязанности с удовольствием самой выбирать свои наряды и окружение. «Кто любит меня, тот следует за мной», словно говорила она, блистая головокружительными прическами с развевающимися перьями и поразительными нарядами, в которых ее увековечила упрощенная легенда. Она стала образцом для подражания для всей Европы – от Англии и Скандинавии до дальних уголков Российской империи. Ее наряды отметили сначала при дворе, а затем и в городе, когда, устав быть роскошной «фарфоровой вазой», она радикально изменила свой гардероб, чем вызвала настоящий скандал. «Я на сцене, так пусть меня либо освистывают, либо встречают овациями», – говорила она, позаимствовав фразу у мадам де Ментенон.

В Трианоне, куда она приходила без церемоний в простой белой одежде и с естественно уложенными волосами, она словно говорила: «Не следуйте за мной, дайте мне просто жить», – но за ней все равно продолжали идти. Это место стало для нее убежищем от гнетущего Версаля, столь любимым, уединенным, где она жила частной жизнью в окружении семьи и избранных близких людей и могла помечтать. Трианон олицетворял последнюю каплю в океане вековых традиций, которые пошатнула королева, позволявшая себе беспрецедентные вольности. Именно в этот потаенный сад, где она чувствовала себя в безопасности, за ней пришли в октябре 1789 года, чтобы вернуть ее в Версаль и обрушить на нее народный гнев. А затем наступило время Парижа со всеми его перипетиями – три года, наполненные надеждами и страхами. Сначала ее с радостью встречали в Тюильри парижанки, выпрашивавшие цветы и ленты с ее шляпы, пока парижане удивлялись ее достоинству, простоте и заботе о детях. Затем ее освистывали, втаптывали в грязь, лишали человеческого облика – так продолжалось до самого последнего акта трагедии, в котором ее смерть превратили в представление, увековечив ее образ в розово-черных тонах.

Из добрых побуждений или не слишком некоторые из ее современников позднее взялись за перо, пытаясь оправдать ее ошибки; при этом они все равно, пусть и косвенно, ее осуждали. В конце XIX века авторы вновь бросились на защиту несчастной жертвы исторических потрясений, пытаясь найти виноватых. Они имели благие намерения, но неизменно смотрели на нее с присущей их времени мужской точки зрения. Естественно, речь шла о ее фаворитах, но особенно о тех, кто отвечал за ее новшества в одежде, которые тогда воспринимались как чисто женские капризы. Они обратились к неудобной теме расходов на гардероб. Ограничившись изучением бухгалтерских документов, они без труда нашли идеальную виновницу – мадемуазель Бертен, ее модистку. Дело «о тряпках» было закрыто на долгие годы.

Появились столь же искренние, но не более убедительные психологические теории на эту же тему, связывающие ее избыточное «рвение к модным новинкам» с отсутствием «рвения» в браке. В этот раз вина легла на «толстого Людовика» – который, к слову, все еще оставался весьма стройным, – неспособного удовлетворить свою очаровательную супругу, хотя она сама не слишком стремилась к ночным утехам. На первый взгляд эта теория не лишена логики, ведь рождение их дочери действительно ознаменовало резкий поворот в стилистических предпочтениях Марии-Антуанетты. Однако тут кроется загвоздка, так как именно с этого момента в ее гардеробе появились самые дерзкие и провокационные решения, которые вызывали гораздо более бурные страсти и споры, чем эффектные платья, которые она носила, только став королевой.

Сегодня пришли к общему мнению, что, какими бы дорогими ни были ее наряды, они не привели Францию к разорению, однако в коллективном сознании все же сохраняется отголосок представления о них как о смертном грехе. Именно поэтому мне показалось важным вновь обратиться к этой культовой теме, посмотрев на нее свежим взглядом и оставив в стороне идолов прошлого.

Как журналистка, пишущая о моде, я никогда не соглашалась с устоявшимися стереотипами, которые сводят гардероб королевы к банальному нагромождению бессмысленных тряпок. Это означало бы отрицать социальное значение внешнего облика, столь выразительно проявлявшееся в XVIII веке. И если только не считать, что одежда служит исключительно для защиты от холода или жары, выбор того или иного наряда – это акт, раскрывающий как личность индивида, так и общество в целом. Нравится нам это или нет, мода и антимода – это языки, на которых говорили во все времена и во всех культурах.

Я также всегда отвергала устоявшийся стереотип о легкомысленной королеве, которой якобы управляла корыстная модистка. Как можно поверить, что молодая женщина, столь непокорная во всех аспектах жизни, могла позволить кому-либо манипулировать в столь важной для нее области, как выбор одежды? Ряд факторов заставил меня усомниться в этой версии, и я решила изучить этот вопрос, не стремясь снять с Марии-Антуанетты ответственность за ее необычный гардероб, но скорее пытаясь понять причины этого явления и его последствия.

Сначала я привела события в хронологический порядок, учитывая личность девочки-подростка, прибывшей во Францию в 14 с половиной лет, четырехлетний период в качестве дофины, статус королевы, а также ее стремления как женщины. Я разложила на рабочем столе гигантский пазл, состоявший из богатой иконографии 1770–1793 годов, сохранившихся архивных источников, переписки и мемуаров современников, как французов, так и иностранцев, независимо от их отношения к королеве. Некоторые свидетельства настолько запутанны, что их приходится читать между строк, сопоставлять друг с другом, чтобы уловить их суть, а также те аспекты, о которых умалчивается. Короче говоря, необходимо было тщательно расшифровать сложный пласт информации, зачастую противоречивой и многослойной.

Чтобы объяснить, почему нововведения Марии-Антуанетты как принесли ей ошеломляющий успех, так и навлекли на нее жестокую критику, я рассмотрела их в общем историческом контексте, не забывая об экономических аспектах текстильной индустрии, переживавшей в то время значительные преобразования, а также об изменениях в укладе гильдий и индустрии роскоши, произошедших при Людовике XVI. Я «пропустила» гардероб королевы через призму его стилистических трансформаций – от протокола придворного костюма до платья-сорочки – с учетом менталитета того времени. Поэтому я не стану говорить о «костюмах эпохи», но расскажу о нарядах, которые выбирала сама королева и которые носили живые женщины в стране, колебавшейся между эволюцией и консерватизмом.

И хотя в центре повествования находится Мария-Антуанетта, ее современницы также фигурируют здесь во всем разнообразии. Наконец, я не считаю, что революция внешнего вида, начатая свергнутой королевой, внезапно прекратилась с ее уходом, как это часто представляется. Поэтому я исследую ее продолжение, включая отголоски, проявившиеся десятилетиями позже.

Поскольку «маленькая история» платьев Марии-Антуанетты тесно связана с ее личностью и неотделима от «большой истории» Франции, я приглашаю вас пройти с ней путь от Вены до гильотины, следуя за изменениями ее гардероба. Ведь, как замечательно резюмировала фраза, приписываемая мадемуазель Бертен и прекрасно описывающая моду в целом (и этот рассказ в частности): «Новое – это хорошо забытое старое».

1 Судьба эрцгерцогини

Моя дочь, в беде вспомните обо мне.

Мемуары Вебера, молочного брата Марии-Антуанетты

Краткие портреты семей

Мария-Антуанетта, дочь Ее Императорского и Королевского Величества Марии-Терезии Габсбургской и Франца Стефана Лотарингского, императора Священной Римской империи, родилась 2 ноября 1755 года в венском дворце Хофбург. При крещении она получила имя Мария-Антония-Йозефа-Иоганна, однако дома в Австрии ее называли просто Антуаной. Ее мать вышла замуж по любви, что было необычно для того времени, с супругом они создали гармоничный союз, в котором Мария-Терезия, обладавшая твердым характером и умом, выполняла руководящую роль в управлении государственными делами.

Покончив со своими обязанностями (выполняемыми блистательно), императорская семья возвращалась к частной жизни, не вызывавшей никаких подозрений. Подобно добропорядочным буржуа (хотя говорили, что у императора было несколько любовниц), Мария-Терезия и Франц Стефан спали вместе в одной постели, что в Версале было бы совершенно немыслимо и даже смехотворно. У них было 16 детей (5 мальчиков и 11 девочек), из которых до совершеннолетия дожили 10.

Императорская четаМария-Терезия Габсбургская, эрцгерцогиня Австрийская, королева Венгрии и Богемии, родилась в 1717 году. Она унаследовала австрийские земли Священной Римской империи после смерти своего отца, императора Карла VI, не оставившего наследника мужского пола. В 1736 году Мария-Терезия вышла замуж за Франца Стефана Лотарингского, родившегося в Нанси в 1708-м, с которым была знакома с юности. Его отец даровал ему титул герцога Тосканского. Хотя в 1745 году Франц Стефан стал императором Священной Римской империи, реальной власти он не имел. Он внезапно скончался в возрасте 57 лет во дворце в Инсбруке.

Марии-Антуанетте не исполнилось еще и десяти лет, когда она потеряла любящего отца. Он, вероятно, с неохотой уступил бы французскому принцу свое дитя (восьмую, младшую дочь и предпоследнего ребенка в этой многочисленной семье), как когда-то уступил свое герцогство под давлением Людовика XV, к которому он испытывал глубокую затаенную обиду. Овдовев в 1765 году, суровая императрица так и не оправилась от утраты мужа, которому оставалась верна и по которому носила траур до конца жизни.

В 1756 году, когда будущей Марии-Антуанетте было всего шесть месяцев, Франция и Австрия подписали союзный договор, положивший конец трехвековым конфликтам между двумя странами. Для укрепления этого союза время от времени обсуждался вопрос о династическом браке, но серьезно к нему обратились лишь после преждевременной смерти дофина Людовика Фердинанда, единственного сына Людовика XV и покойной королевы Марии Лещинской. Мария-Жозефа Саксонская, чье глубоко укоренившееся недоверие к дому Габсбургов мешало заключению союза, вскоре после смерти мужа также ушла из жизни, и препятствий для заключения соглашения больше не было. У супругов осталось трое сыновей, и старший из них, Людовик Август, в возрасте 11 лет стал новым дофином Франции.

Дед и бабушка дофинаЛюдовик XV, правнук и единственный выживший наследник Людовика XIV, стал королем Франции в возрасте пяти лет в 1715 году под регентством герцога Орлеанского. Чтобы обеспечить продолжение рода, в возрасте 15 лет он вступил в брак с польской принцессой, которая была старше его на семь лет. Мария Лещинская была дочерью Станислава I Лещинского, который сменил отца Марии-Антуанетты в герцогстве Лотарингия (после его смерти оно перешло во владение Франции). За 10 лет супружеской жизни королева произвела на свет 10 детей (8 дочерей и 2 сыновей), но только один из них, отец Людовика XVI, дожил до зрелого возраста. После 43 лет жизни в Версале Мария Лещинская скончалась в июне 1768 года в возрасте 65 лет, за 2 года до прибытия Марии-Антуанетты во Францию.

Этот новый альянс устраивал Марию-Терезию, так как новый наследник трона был ровесником ее младшей дочери, и она немедленно предложила ту в качестве невесты Бурбонам. Для стареющего Людовика XV, который правил более 50 лет, наступил момент задуматься о браке своего преемника. Дети были одного возраста, что не могло не радовать, ведь это предвещало долгие годы правления и множество потомков. После затяжных и сложных дипломатических маневров, несмотря на сильный скептицизм с французской стороны, в 1769 году брачный договор был подписан. Как мать, Мария-Терезия имела все основания гордиться тем, что одна из ее дочерей станет королевой Франции, а как правительница – получила возможность следить за делами своего политического союзника. Если сегодня такие браки кажутся сомнительными, то в то время они были нормой, и императрица не составляла исключение. Выводок ее дочерей был потенциальным резервом для династических союзов в Европе, и она старалась, следуя старинной традиции, устроить их продуманно. Только одна ее дочь, эрцгерцогиня Мария-Кристина, сумела выйти замуж за мужчину, которого выбрала сама. Таким образом, принцессы, как фигуры на международной шахматной доске, служили интересам своей родной страны, не задаваясь лишними вопросами. Мезальянсы были недопустимы, а при отсутствии достойных брачных перспектив девушек могли сослать в монастырь. Редко, как в случае с дочерями Людовика XV, которых мы вскоре встретим, старых дев, избалованных, но бесполезных, оставляли «дома». С раннего возраста они воспитывались с учетом этой возможной сделки, о которой зачастую договаривались еще в их детстве. Естественно, что они росли с мыслью о том, чтобы выйти замуж за принца, если не прекрасного, то хотя бы обладавшего наиболее прославленной короной. Подчиненные государственным интересам, они становились гарантами своей родины и прощались навсегда с родной землей, семьей и близкими, которых, как правило, больше никогда не видели. Так, в 1770 году Мария-Антония Габсбург-Лотарингская покинула свою родину в 14 с лишним лет, чтобы выйти замуж за Людовика-Августа, герцога Беррийского, дофина Франции, которому было 16 лет. С точки зрения генеалогии та, кого называли «австриячкой», была больше француженкой, чем будущий король Франции. По линии отца она происходила от Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, называемого Месье, и Елизаветы-Шарлотты Баварской, известной как Пфальцская, знаменитой своим писательским талантом и перепиской о дворе «короля-солнца». Это была необычная пара, у которой, несмотря на гомосексуальность Месье, родилось несколько детей, в том числе Филипп, регент Франции при несовершеннолетнем Людовике XV, и Елизавета-Шарлотта, бабушка Марии-Антуанетты по отцовской линии.

Таким образом, как и ее жених, будущая королева Франции была потомком Генриха IV, и оба главных героя имели множество родственных связей, в которых переплелись почти все правящие династии Европы. Эти «европейские союзы» в угоду территориальным интересам были благословлены папскими диспенсациями и, к счастью, редко касались низших слоев общества. Здоровье герцога Беррийского было хрупким, он был мягким и своеобразным человеком, выросшим в тени своего старшего[2] и младших братьев, претенциозного графа Прованского и хитроумного графа д’Артуа.

Братья герцога Беррийского, будущего Людовика XVIЛюдовик-Станислав-Ксавье Французский, граф Прованский, родился в Версальском дворце в ноябре 1755 года. С восшествием на престол Людовика XVI он принял титул «Месье». После падения Наполеона I в 1815 году он вернулся из изгнания и стал королем под именем Людовик XVIII. Страдая от диабета и утратив потенцию, он умер вдовцом во дворце Тюильри в Париже в сентябре 1824-го, не оставив потомков.

Шарль-Филипп Французский, граф д’Артуа, родился в Версальском дворце в октябре 1757 года и сменил своего брата Людовика XVIII на троне под именем Карл X. Вынужденный отречься от престола во время Июльской революции 1830 года, он провел остаток жизни в изгнании, путешествуя по всей Европе, и скончался в Гёрце, Австрия, в ноябре 1836-го.

Несмотря на замкнутый характер, будучи старшим среди осиротевших братьев, Людовик-Август должен был стать королем Франции. Дед передал его на попечение непокорному придворному Антуану де Келену, герцогу де ла Вогийону, которому на тот момент было 52 года. Будучи гувернером «детей Франции»[3], он позаботился о том, чтобы хорошо подготовить Людовика Августа к будущей роли, воспитав его в полной зависимости от себя, обеспечив тем самым себе будущее. Демонстративно благочестивый, де ла Вогийон был ярым антиавстрийцем, растил своего воспитанника в преклонении перед его покойным отцом и блестящим братом, ушедшим слишком рано, так что Людовик-Август чувствовал себя непригодным для той роли, которая случайным образом выпала на его долю. Гувернер также высказывал сомнения по поводу целесообразности будущего брака Людовика-Августа, и в восприимчивый ум его воспитанника закрались сомнения. В том же духе высказывались и Мадам, три незамужние дочери Людовика XV, которые не способствовали формированию у племянника мужественности и осуждали его будущий брак.

Мадам, тетушки дофинаМария-Аделаида Французская, известная как мадам Аделаида, родилась в Версале в марте 1732 года и умерла в изгнании в Триесте (современная Италия), в феврале 1800-го.

Виктория-Луиза-Мария-Тереза Французская, известная как мадам Виктория, родилась в Версале в мае 1733 года и скончалась в изгнании в Триесте в июне 1799-го.

София-Филиппина-Елизавета Французская, известная как мадам София, родилась в Версале в июле 1734 года и умерла там же в марте 1782-го.

В Версале французский протокол, сложившийся более столетия назад, был уникален: столько внимания повседневной театрализации жизни монархов не уделялось больше нигде. К удивлению проезжающих иностранцев, войти в замок было так же легко, как в любое другое место: чтобы попасть в большие королевские покои и лично увидеть монархов, нужно было просто быть должным образом одетым. В эпоху, о которой идет речь, придворная система, методично созданная «королем-солнцем» в прошлом столетии, утратила свою символическую силу, оставив лишь громоздкие ритуалы. Людовик XV, страдавший от этого, старался вести подобие частной жизни, что вскоре обернулось скандалом. Дофин-одиночка жил в непростой обстановке, сторонясь распутства своего деда. Тем не менее он получил тщательное всестороннее образование, которое ему давалось легко, так как он сам стремился к знаниям и был скорее самоучкой. Однако его знаменитая близорукость и природная застенчивость не мешали юноше замечать деление на кланы и придворные интриги, что укрепляло в нем недоверчивость и скрытность. Вдруг неожиданно вытянувшись, он превратился в долговязого неуклюжего подростка, и, поскольку он не проявлял интереса к манерам, никто не позаботился научить его королевской стати. В течение нескольких лет Людовик XV мало интересовался своим странным внуком, пока однажды не обратил на него внимание и не решил женить его на австрийской принцессе.

Образование младшей эрцгерцогини, полученное в Вене, оставляло желать лучшего; императрица, и без того занятая обширными обязанностями, более пристальное внимание уделяла воспитанию старших детей. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг преемственности французского престола, определили, что именно младшая дочь получит самый прекрасный трон Европы.

Императрица осуждала распущенные нравы французов и, не вдаваясь в подробности, предостерегала от них свою дочь. Слишком юная, чтобы понять суть этих предупреждений, будущая Мария-Антуанетта прибыла в Версаль, отягощенная смутными предубеждениями. Их ей привила мать, которая и сама не знала всех тонкостей версальского этикета, непостижимого для ее строгого ума. Императрица продолжала напоминать дочери об этом в весьма противоречивых письмах, где «добропорядочные немцы» неизменно противопоставлялись «непокорным французам». Такие наставления лишь смущали совсем юную принцессу, от которой Мария Терезия требовала полного единения с новой родиной, одновременно внушая ей некое недоверие к будущим соотечественникам. И хотя в этом у нее не хватало психологического такта, она была недалека от истины: французский двор, заложницей которого она сделала собственную дочь, представлял собой в то время храм тщеславия, где злословие, личные интересы и коррупция были обычным делом. С политической точки зрения этот союз также не был принят единодушно, вызвав столько же сторонников, сколько и яростных противников. По правде говоря, дипломатическое соглашение, связавшее этих двух детей, с самого начала было обречено. Но оставим в стороне политику, вернемся к нашему браку между эрцгерцогиней, выросшей беззаботным ребенком в любящей семье, и нелюбимым сиротой-подростком, разрывающимся между памятью о благочестивом отце и примером живущего во грехе деда. Шансов на успех было немного.

Брак по доверенности, где роль жениха исполнил ее брат, состоялся 19 апреля 1770 года в церкви Святого Августина в Вене, после того как эрцгерцогиня официально отказалась от своих прав на трон Австрии. Таинство венчания должно было произойти 16 мая в версальской королевской часовне. Времени оставалось мало, и предстояло за несколько месяцев подготовить Антуанетту к ее великому предназначению, надеясь, что «благополучные известия», то есть первые менструации, наступят до ее приезда во Францию, что, к великому удовлетворению дипломатов и императрицы, и произошло за три месяца до отъезда.

Тем временем Мария Терезия в ужасе обнаружила, что ее дочь совершенно не готова к отъезду. Времени оставалось мало, девочка писала с ошибками, читала с трудом, едва говорила по-французски, а в довершение всего ее переменчивый характер не способствовал постоянным усилиям. Умная и живая, маленькая эрцгерцогиня проявляла худшие стороны своих достоинств. Она была решительной и упрямой в том, что ей нравилось, а остальное быстро наскучивало – в этом ей помогала ее любимая старшая сестра Мария-Каролина, известная также как Шарлотта, будущая королева Неаполя. Вдвоем они часто отлынивали от уроков и накопили немало пробелов в образовании. Чтобы наверстать упущенное, для Антуанетты были организованы ускоренные занятия. Из Франции прибыл 34-летний аббат Матье-Жак де Вермон, человек во всех отношениях хороший, хотя немного склонный философствовать, но в первую очередь очень терпеливый. Взявшись за дело, он быстро осознал, как сложна задача воспитать девочку, которая думала лишь о развлечениях. Он оказался проницательным педагогом и потому не требовал от нее слишком многого. Мадам Антуан оценила его подход, если не принимала его во внимание, то питала к нему доверие, которое сохранилось надолго. В Версале он станет ее секретарем вплоть до 1789 года. Эрцгерцогиня проявила готовность к учебе и, благодаря его наставлениям, сумела добиться прогресса – достаточного, чтобы соответствовать обозначенным требованиям. Императрица, довольная успехами, несколько раз приглашала аббата за свой стол, что было невообразимо для Версаля, где строгий этикет предписывал каждому свое место. Аббат, польщенный таким отношением, стал преданным «австрийцем» и невольно внушил своей ученице некоторое презрение к консервативной французской королевской жизни. Оставалось лишь познакомить эрцгерцогиню с историей ее нового дома, выдающимися личностями Франции, а также обучить традициям и протоколу Версаля. От нее ожидали послушания и, вероятно, упустили из виду строгость этикета, который ей предстояло соблюдать в новой жизни и ее будущей роли, значительно отличавшейся от того, каким образом проявляла власть ее мать. Одновременно оценке подверглась и ее внешность – в ней подмечали малейшие недостатки. Внезапно девочка, которая росла до этого относительно свободно, стала объектом пристального внимания – от макушки до пальцев на ногах. Вероятно, такое внимание вскружило голову юной особе, осознавшей значимость своего внешнего вида, и это навсегда оставило на ней отпечаток. С тех пор она надолго сохранила настоятельную потребность нравиться людям, превосходящую любые ожидания обожаемой матери.

От кокона к куколке

Хотя эрцгерцогиня была миловидной, она все еще оставалась угловатым подростком, лишь подавая надежды на что-то большее. Проблема заключалась в ее голове, а точнее, в ее внешнем виде. Как свидетельствовал в 1768 году дипломат фон Штаргемберг во время переговоров о браке, «эрцгерцогиня имеет несколько высокий лоб, а волосы уложены не слишком хорошо» [1]. Действовать же нужно было срочно, так как Людовик XV выразил желание посмотреть на будущую дофину и заказал ее портрет. Это запустило целый водоворот важных перемен.

Герцог де ШуазёльЭтьен-Франсуа де Шуазёль, родившийся в Нанси в 1719 году, с 1758-го занимал пост министра иностранных дел. Впав в немилость из-за своего политического влияния, он был вынужден покинуть Версаль по решению Людовика XV в 1771 году. Несмотря на поддержку Марии-Антуанетты, он не смог вернуть свое положение при Людовике XVI и жил как крупный землевладелец в своем замке Шантелу, где скончался в мае 1785 года. Во время Революции трибунал обвинил его сестру в вывозе капитала в пользу эмигрировавших принцев. Она ответила: «Я могла бы сказать, что это не так, но моя жизнь не стоит лжи». В апреле 1794-го ее казнили на гильотине.

В феврале 1769 года из Парижа прибыл художник Жозеф Дюкрё, который, помимо художественного таланта, также обладал происхождением, устраивавшим обе стороны, – он был лотарингцем. Его сопровождал сир Ларсенёр, парикмахер, которому было поручено разобраться с волосами будущей дофины. Он был известен тем, что служил ранее при королеве Марии Лещинской. Ларсенёра рекомендовал императрице министр Шуазёль, которого в свою очередь ему посоветовала его сестра, герцогиня де Грамон, урожденная Беатрис Шуазёль-Стенвиль. Она была младше его на 10 лет и отличалась сильным характером (хотя не всем это нравилось). При дворе поговаривали, что ее брат управлял Францией, а она управляла им. Ходили также слухи, что между ними была любовная связь. Императрица полагала, что эти двое были преданы ее дочери, и действительно, так все и было, пока через несколько месяцев после заключения брака они не навлекли на себя немилость и их не отлучили от королевского двора.

Неизвестно, использовал ли парикмахер «помаду из бычьего жира», рекомендованную его коллегой Легро в книге «Парикмахерское искусство», чтобы скрыть выступающий лоб эрцгерцогини. Однако, будучи опытным физиономистом, он умело сгладил этот небольшой недостаток. Оставаясь в рамках классического стиля, он сделал ставку на новую парижскую моду на высокие прически, что благодаря оптическому эффекту гармонизировало пропорции лица. Если прикрыть верх прически на портрете Дюкрё, то станет очевидным, насколько грациознее кажется осанка девушки в новом облике. Впоследствии, скрывая несовершенство своего лба, Мария-Антуанетта доведет моду на высокие прически до крайности. Что касается Ларсенёра, он стал парикмахером королевы и сохранил свою должность даже после того, как в должность вступил знаменитый Леонар, о котором мы еще поговорим. По словам барона де Нени, советника и секретаря Марии Терезии, императрица была им чрезвычайно довольна: «Парикмахер и художник прибыли 15-го числа. Парикмахер несколько раз укладывал волосы госпожи эрцгерцогини, будущей дофины. Ее Величество, правящая императрица, осталась совершенно довольна. Действительно, его стиль был прост и скромен, но в то же время выгодно подчеркивал достоинства лица» [2].

В конце 1768 года, несколько опережая события, Мария Терезия занялась тем, чтобы нарядить «Антуану» в соответствии с ее французским предназначением и подготовить для Парижа приданое, как это было сделано ранее для старших дочерей. Хотя брачный контракт и его детали [3] еще не были урегулированы, она распорядилась о закупках на сумму 400 000 ливров. Поручив это своему союзнику Шуазёлю, она проинформировала посла во Франции, графа Мерси-Аржанто, чтобы тот не вмешивался в эти «хлопоты», поручив ему лишь отправить образцы [4] из Парижа в Вену.

Флоримон де Мерси-АржантоРодившийся в 1727 году в Льеже (современная Бельгия) граф де Мерси-Аржанто был назначен австрийским послом во Франции в 1766-м. Он был информатором императрицы Марии Терезии, докладывая ей обо всех действиях Марии-Антуанетты и об интригах французского двора, поддерживая с императрицей переписку, в том числе секретную. В 1789 году он покинул Париж и отправился в Брюссель, а умер в 1794-м, будучи послом в Лондоне.

Некоторые комплекты одежды, идентичные тем, что предлагали эрцгерцогине, были показаны в Австрии при помощи кукол, так называемых пандор. Эти миниатюрные манекены высотой примерно в две современные Барби были в ходу по всей Европе с XVII века. Они предназначались для богатых клиентов, желавших одеваться в парижском стиле. Даже в периоды конфликтов границы для этих посланниц французской моды оставались открытыми.

Тем временем занялись и зубами девочки, к которым были такие же претензии, как и к ее волосам. Хирург-стоматолог Пьер Лаверан приступил к исправлению ее челюсти. Он вырвал несколько зубов, а затем занялся выравниванием прикуса. Художнику же предстояла более деликатная и сложная задача. Нужно было не только точно передать внешность эрцгерцогини, но и подчеркнуть, что на портрете изображена будущая королева Франции. Несмотря на изнурительные сеансы позирования, долгожданный результат был достигнут не сразу. В этом деле императрица-мать была требовательна, поскольку всегда любила портретное искусство; ей нравились как большие официальные полотна, запечатлевшие всю ее многочисленную семью, так и личные изображения близких, украшавшие ее покои. Она отвергла первый вариант. Художник снова взялся за работу и наконец смог уловить уникальный образ Марии-Антуанетты. На портрете, выполненном пастелью, она изображена с высоко поднятой головой в платье а-ля франсез из освежающего белого и голубого сатина, с сияющим лицом и непристойно соблазнительным взглядом. Картина в полной мере иллюстрировала то, что позже скажет о себе сама королева Франции: «Если бы я не была королевой, я бы сказала, что выгляжу дерзкой, не так ли?» [5] Хотя Людовик XV был очень доволен и немедленно повесил его в своих покоях, другие с горечью увидели в этом портрете заносчивую австрийку, чьи слишком очевидные притязания им предстоит сдерживать.

Маленькие и большие пандорыДо наших дней дошло очень мало модных кукол, многих из них, вероятно, в конце концов отдали детям. Самые маленькие, около 60 см в высоту, обычно отправляли частным клиентам, а куклы в натуральную величину использовались как манекены для примерки и выставок. В одной из хроник Tableau de Paris[4] за 1782 год упоминается «большая кукла» на улице Сент-Оноре в магазине Le Grand Mogol[5], принадлежавшем мадемуазель Бертен. Мария-Антуанетта отправляла множество таких кукол своим сестрам, Марии-Кристине и Марии-Каролине, чтобы делиться с ними новинками парижской моды.

Перейдем к важным моментам, так как один из них будет иметь огромное значение. История Франции сохранила карикатурный образ императрицы Марии-Терезии – строгой старой матери в черном, которая была озабочена исключительно политической карьерой своего ценного потомства. Все забыли, что до того, как она взошла на престол, эта женщина с характером была молодой принцессой, любила праздники и балы, увлекалась театром, музыкой и танцами. Она не сторонилась артистических новинок и прогрессивных идей. Поэтому неудивительно, что в воспитании своих многочисленных детей она придавала большое значение обучению этим дисциплинам. Когда в 1767 году начались переговоры о браке, она сначала поручила двум французским актерам обучать дочь дикции на языке Вольтера (а точнее, на языке Мольера, так как, будучи верной католичкой, императрица не любила философов Просвещения). Оригинальная идея, которая сегодня кажется естественной, была плохо воспринята при французском дворе, гораздо более консервативном в вопросах знакомств принцев и принцесс, и оба актера были отосланы. В Версале не считали Марию-Антуанетту выдающимся музыкантом, потому что ее образование включало не только классический французский барочный репертуар, но и другие течения. Однако это вполне естественно, когда в детстве ты общаешься с удивительным мальчиком Моцартом и учишься игре на клавесине у Глюка. Первый посетил Францию дважды, но так и не получил признания, несмотря на свой великий талант; второй жил там пять лет под покровительством Марии-Антуанетты.

С точки зрения внешней презентабельности, возможно, именно танец оставил самый ощутимый след во взрослой жизни будущей королевы. В императорском дворце был престижный театр, в котором эрцгерцоги и эрцгерцогини выступали перед публикой как настоящие профессионалы. Это подчеркивает, какое важное место занимала эта деятельность в их распорядке дня и, вероятно, как гордилась ими мать. В 1765 году был поставлен балет-пантомима «Триумф любви», в котором 10-летняя эрцгерцогиня исполнила главную роль Флоры. Ее серьезное выражение лица и грациозная фигура запечатлены на картине, копию которой она заказала у своей матери для Трианона и которая хранится там до сих пор. На этом полотне прослеживается влияние сценического костюма на гардероб будущей королевы; ее прическа и драпировки платья, украшенные цветами, предвосхищают то, что позднее станет ее визитной карточкой. Среди учителей танцев эрцгерцогини был французский хореограф и танцор Жан-Жорж Новерр. В 1760 году он опубликовал свои «Письма о танце и балетах», в которых выразил свою чрезвычайно новаторскую, если не революционную, концепцию этого искусства. Сегодня его считают основателем романтического балета, и Международный день танца отмечается в день его рождения. В 1767 году Мария Терезия пригласила Новерра на должность балетмейстера, и он занимал эту позицию до 1774-го, а позже, когда Мария-Антуанетта стала королевой, по ее приглашению вернулся во Францию. Этот человек эпохи Просвещения глубоко реформировал танец. Он стремился сделать его более естественным, сняв маски с лиц танцоров для выражения эмоций, а также модернизировал костюмы, облегчив силуэты. Он укоротил юбки и устранил неудобные фижмы (он их считал нелепыми) и жесткие корсеты (они казались ему уродливыми). Тогда, как и сегодня, социальные изменения были тесно связаны с движениями в искусстве, которые часто их опережали. Среди гравюр «Галереи мод и французского костюма», предшественницы современных модных журналов, можно найти множество сценических костюмов, которые предвосхитили модные тенденции в одежде.

Если вернуться к Новерру, то его концепция «танец в действии» акцентировала внимание на положении головы, выражении лица, движениях рук, гибкости торса, плавности движений ног, что значительно отличалось от прежних акробатических и резких движений. «Откажитесь от пируэтов, переворотов и слишком сложных шагов», – писал он. Из уроков мастера маленькая Антуанетта извлекла гораздо больше, чем просто умение танцевать на сцене семейного театра, – она приобрела новую личность. Она обязана ему своей осанкой, грацией жестов и неповторимой походкой, которые современники многократно отмечали. Эти фразы Новерра, которые, казалось, были написаны специально для нее, прекрасно иллюстрируют то, что она позже применяла к своему силуэту и гардеробу: «Чтобы танцевать с элегантностью, ходить с грацией и представлять себя с благородством, нужно в корне изменить порядок вещей», или «Избавьтесь от этих жестких и натянутых корсетов, которые уродуют естественное изящество позы; они скрывают красоту контуров груди, которым дóлжно меняться при движении».

Галерея мод и костюмов Франции«Галерея мод и костюмов Франции» – важный источник сведений как о нарядах, так и о нравах эпохи, – была издана между 1778 и 1787 годами в мастерских Эно и Рапийи на улице Сен-Жак в Париже, а также в городе Кутансе. Гравюры, выполненные с натуры, выходили сериями по шесть штук, в черно-белом варианте или раскрашенные вручную. Всего собрание насчитывает более 400 изображений.

Из этой детской страсти к танцам родится новаторский королевский гардероб, пропитанный эстетическими принципами знаменитого хореографа. Хотя в Версале ее манера танцевать некоторых очаровывала, а большинство все же озадачивала, то в отношении ее осанки, силуэта, манеры двигаться в любых обстоятельствах все были единодушны. Вот несколько примеров:

«Ее осанка, величественность позы, элегантность и грация всей фигуры были такими, какие они есть и сегодня» [6].

«Ни одна женщина не держала голову с таким достоинством, каждое ее движение было полным грации и благородства» [7].

«Когда она стояла или сидела, она была как статуя красоты; когда она двигалась – сама грация» [8].

«У нее были две манеры походки: одна твердая, немного спешащая, всегда благородная, другая – мягкая, более уравновешенная, почти ласковая, но не теряющая достоинства» [9].

«При невысоком росте ее фигура была пропорциональна. Она шла по Зеркальной галерее в Версале с такой грацией и достоинством, что все были очарованы» [10].

Эти качества, приобретенные у Мастера, столь характерные и важные для элегантного силуэта, в значительной степени способствовали тому, что эта королева стала иконой моды, опережая время международных «топ-моделей», где, с одной стороны, Галерея зеркал была ее подиумом, а с другой, Трианон – ее лабораторией.

2 Вперед, кареты!

Какой хороший народ эти французы! В Страсбурге меня встречают как дочь, вернувшуюся домой.

Письмо Марии-Антуанетты к своей матери 8 мая 1770 года

Платье от всех опасностей

21 апреля 1770 года утром фантастический кортеж из 57 карет покинул Вену, увозя с собой драгоценную девочку. 7 мая, после путешествия, отмеченного многочисленными приемами и возданными почестями, эрцгерцогиня Антуана прибыла в Страсбург, официально став Марией-Антуанеттой, дофиной Франции. Супруга Людовика XV скончалась в 1768 году, и теперь первое место среди женщин королевства по праву переходило юной дофине, которой на тот момент было 14 с половиной лет. В соответствии с детальным протоколом на границе, на одном из островов Рейна, был построен временный павильон для встречи: несколько салонов с австрийской стороны для эрцгерцогини и ее свиты, с французской – для встречающих ее официальных лиц. В центре располагалась комната для церемоний, известная как «комната передачи», где находились представители обеих стран.

Мадам Кампан, тогда еще мадемуазель Жене, будущая камеристка Марии-Антуанетты, на старости лет рассказала эту историю запутанно, ошибившись даже в имени фрейлины, упомянув мадам де Коссе вместо герцогини де Виллар, чье присутствие в этот день не подтверждено. Ее рассказ послужил основой для ложных пересказов, которые подхватила и баронесса фон Оберкирх, которая тоже не присутствовала на встрече.

Мадам КампанК моменту прибытия дофины 18-летняя Генриетта Жене уже два года служила чтицей у тетушек. Вскоре ее назначили камеристкой дофины, а затем королевы, и в 1786 году она получила должность первой камеристки. После революции мадам Кампан основала учебное заведение для девушек, которое позже стало Воспитательным домом Почетного легиона, созданным Наполеоном. Во время Реставрации она попала в немилость из-за службы императору, уединилась в Манте, где написала свои «Мемуары о частной жизни Марии-Антуанетты» и скончалась в 1822 году.

В своих мемуарах Генриетта Кампан упоминает о древней традиции, согласно которой при переходе границы иностранная принцесса должна была отказаться от всей своей одежды, даже от ленточек. Пока ее переодевали в соответствии с обычаями принимающей страны, она проходила через символическую трансформацию, отказываясь от своих иноземных корней. Однако, продолжая свой рассказ, Кампан уточняет: когда эрцгерцогиня вошла в центральную залу, она уже переоделась. Логистический отчет между Версалем и Страсбургом подтверждает это, так как в нем не упоминается ни транспортировка одежды, ни раздевание с французской стороны [1]. Вопреки устоявшемуся мифу, травмирующей (пусть и следующей ритуалу) сцены, в которой Мария-Антуанетта обнажалась перед незнакомыми людьми, не было. На самом деле она просто переоделась из своего белого дорожного платья в присутствии австрийских дам, которым Людовик XV в качестве исключения разрешил сопровождать ее в течение еще 48 часов. Также в отчете говорится, что на следующее утро присутствующих при пробуждении дофины попросили покинуть комнату, чтобы не смущать ее, пока она переодевается [2]. Не менее двусмысленно звучит рассказ баронессы фон Оберкирх: «Ее одели в великолепные наряды а-ля франсез, присланные из Парижа, и она показалась в них в тысячу раз более очаровательной», что можно воспринять так, будто маленькая, плохо одетая австрийка преобразилась, как Золушка, по мановению волшебной палочки. Под а-ля франсез имеется в виду не происхождение платья, а специфический фасон, который был принят в европейских дворах. Таким образом, эрцгерцогиня, переодевшись в своем привычном окружении, вошла в зал для приема в платье а-ля франсез из парижского приданого, заказанного Марией Терезией у Шуазёля. Изменение старого протокола не было случайным, все было тщательно согласовано между канцеляриями двух стран, и, хотя Людовик XV обратил на это мало внимания, императрица, без сомнения, следила за каждым пунктом. Из-за отмены старого ритуала оскорбились приверженцы консервативных взглядов, которых скрыто подстрекали антиавстрийски настроенные круги. На самом деле эта история о платье, казавшаяся незначительной, вовсе таковой не была. В данной ситуации Версаль настаивал на «торжественном платье по протоколу», наряде, ставшем символом французского двора, который мог требовать от дофины лишь сам король. Поскольку Людовик XV не присутствовал в Страсбурге, императрица настояла на менее формальном платье с богатой золотой нижней юбкой [3], что тем не менее задело встречающую сторону, гордившуюся своим величием и привилегиями. Тогда по правилам иерархии, как отметила внимательная Мария Терезия, женская свита Версаля была обязана носить традиционное церемониальное платье для встречи с «новой госпожой» [4]. Так, по воле матери австрийская «куколка» не превратилась во французскую «бабочку», что без ее ведома вызвало первый модный скандал почти сразу после прибытия в страну. Скоро мы увидим, как франко-савойские переговоры по поводу приданого будущей графини Прованской подтверждают этот эпизод, последствия которого оказались далеко не столь безобидными, как может показаться.

После того как высокопоставленные лица официально подписали документы, дофину провели на французскую сторону, где ее ждала многочисленная свита, в том числе члены ее нового двора. Это были бесчисленные знатные дамы и господа, призванные служить ей. Все они ранее входили в окружение покойной королевы, умершей в возрасте 65 лет, что означало, что некоторые из них были уже не так молоды. Во главе стояла ее фрейлина, графиня де Ноай, плотная дама средних лет, представительница старой школы, одержимая строгим соблюдением протокола, как ее метко описала мадам Кампан: «В какой-то мере этикет ей нужен был как воздух: при малейшем нарушении установленного порядка казалось, что она вот-вот задохнется». Поэтому, как рассказывают, когда, охваченная эмоциями, Мария-Антуанетта фамильярно протянула ей руки, строгая графиня была потрясена этим неожиданным жестом, столь противным ее принципам. И конечно же, в этом было виновато, как она полагала, отсутствие «церемониального наряда», соответствующего протоколу, чьи размеры и жесткость могли бы помешать любому неуместному телесному проявлению. Фрейлина, однако, не ожидала, что на этом сюрпризы только начинались.

Мадам де НоайАнна-Клод-Луиза д’Арпажон, в браке графиня де Ноай и герцогиня де Муши, известная как Мадам Этикет, на момент приезда Марии-Антуанетты во Францию была заметной женщиной 42 лет. Она сохраняла свою должность фрейлины до начала правления Людовика XVI, после чего подала в отставку. Она была гильотинирована в Париже в июне 1794 года вместе со своим супругом и несколькими членами своей семьи.

В Шалоне-на-Марне она с мучительным ужасом наблюдала, как новоиспеченная дофина неловко ведет себя, строит гримасы, кусает губы, сует пальцы и платок в нос, постоянно чешет голову и, что самое неприличное, откидывается на спинку кресла! [5] Этот рассказ принадлежит князю фон Штаргембергу, назначенному императрицей для того, чтобы он подробно сообщал о первых шагах ее дочери во Франции. Звучит он комично, но следует воспринимать это сдержанно, так как тем самым подчеркиваются недостатки эрцгерцогини, которая еще не освоила утонченные манеры двора, которым ей предстояло править. Изможденная усталостью и скукой, она уже показывала свою неспособность притворяться, что, конечно, было худшим страхом ее матери. Всецело поддерживавшая этот политический брак, строгая Ноай взяла на себя обязанность обучать молодую девушку манерам, которые она должна была соблюдать в своей новой жизни. Непривычная к такому, Мария-Антуанетта сразу же возненавидела ее и вскоре дала ей прозвище «Мадам Этикет». Что касается осанки, то у фрейлины уже было готово простое решение: как только маленькая дофина будет надежно затянута в официальные наряды, как от нее ожидали в Версале, у нее не будет возможности сутулиться. Но это еще предстоит увидеть … А пока все восхищались милой принцессой, баловали ее, стоило ей показаться, как народ с ликованием встречал ее аплодисментами. Она всех очаровывала и слышала только снисходительные комплименты и лесть. 14 мая, после столь ошеломительного и утомительного путешествия, она наконец достигла своей цели. Ее наряд в этот важный, тщательно спланированный день не вызывает вопросов, потому что, как уже отмечалось, в присутствии короля церемониальный наряд по протоколу был обязательным. Так, посреди Компьенского леса наивная дофина грациозно спустилась с повозки, чтобы предстать перед внушительной королевской семьей, которая пришла встретить ее в полном составе.

Внешние приличия

Два дня спустя, утром 16 мая, кареты, экипажи и отдельные лошади толпились на дороге, ведущей из Парижа к Версалю; за всю историю ни разу так много людей сразу не пытались попасть во дворец. Дофина прибыла около 9 часов, одетая и причесанная «с особым пренебрежением», то есть, вероятно, не небрежно, а все еще в своем свадебном приданом. В своих покоях она вновь встретила Людовика XV, который представил ей Елизавету и Клотильду, совсем маленьких сестер дофина. Им было 5 и 11 лет – настоящий глоток свежего воздуха для той, которая сама еще была ребенком.

Елизавета и КлотильдаЕлизавета Французская, известная как мадам Елизавета, родилась в мае 1764 года в Версальском дворце и была младшей сестрой Людовика XVI. Она так и не вышла замуж. Глубоко набожная и преданная своей семье, она добровольно отправилась с ними в заключение в Тампль. После перевода Марии-Антуанетты в Консьержери Елизавета осталась на несколько месяцев с племянницей Марией-Терезой-Шарлоттой, была приговорена к смерти и казнена во время Террора, 10 мая 1794 года.

Клотильда Французская, известная как мадам Клотильда, прозванная из-за своей полноты Мадам Толстушка, родилась в сентябре 1759 года в Версальском дворце. В 1775 году она вышла замуж за Карла-Эммануила Савойского, князя де Пьемонт, брата графинь Прованской и д’Артуа. Изгнанные из Савойи во времена Империи, супруги правили Сардинией. Она умерла бездетной в Неаполе в марте 1802 года, так и не вернувшись в Версаль.

Затем король преподнес ей свадебный подарок – шкатулку с драгоценностями, изготовленную специально для нее. Она была великолепна, внутри обита небесно-голубым сатином, украшенным золотым галуном. В ней хранились ослепительные украшения для дофины лично, а также различные ценные предметы – табакерки, часы, инкрустированные пуговицы, снабженные ярлыками, на которых были написаны имена счастливых избранников. Согласно обычаю, они должны были получить эти подарки из ее рук на следующий день после свадьбы. Легко представить, как ошеломлена была Мария-Антуанетта, которую самое прекрасное королевство Европы встретило, как мессию. По крайней мере, так ей казалось. Как дочь императрицы, она знала, что ее ждет блестящее будущее, но от оказанного внимания и окружающего великолепия все ей показалось «сном», как она написала своей матери [6]. Но вскоре ее ждало разочарование. Ведь, несмотря на все приложенные усилия, чтобы произвести впечатление во время празднеств по случаю ее свадьбы, были и некоторые досадные неприятности. Великолепные покои королевы Марии Лещинской, которые ей были щедро предоставлены, оказались не готовы к ее приезду.

Из-за нехватки средств работы были приостановлены, подрядчики ожидали оплату. Поэтому Марию-Антуанетту разместили на первом этаже, в углу со стороны пруда, в покоях ее покойного свекра, которые были обставлены мебелью усопшей свекрови. Людовик-Август разместился по соседству, под наблюдением герцога де ла Вогийона, его бывшего гувернера, которому Людовик XV предоставил место поблизости. Герцог был пойман на том, что подслушивал за дверью. Это, возможно, объясняет наличие исповедальни в покоях дофина – единственного места между их покоями, где молодожены могли общаться без свидетелей [7]. Нельзя было терять ни минуты, так как венчание было назначено на 13:00 и дофине нужно было немедленно надеть свадебное платье под руководством ее фрейлины, которая наконец-то полностью взяла на себя роль распорядительницы. В то время белого свадебного платья и фаты, привычных нам сегодня, еще не существовало. В церковь надевали модную одежду, просто более нарядную, чем обычно; среди простого народа часто использовалась новая одежда, которую потом можно было носить снова. При дворе «мода» того периода предписывала надеть более изысканную версию церемониального «красного платья», которое эрцгерцогиня не носила во время передачи на границе. В фильмах о Марии-Антуанетте ее образы часто трактуются с определенной стилистической свободой, немыслимой для строго регламентированной одежды того времени. Протокол костюма был жестко формализован и не оставлял места для интерпретации. Он неизменно состоял из трех основных частей: нагрудной вставки конусовидной формы с овальным вырезом, плотно затянутой шнуровкой сзади, юбки, которую поддерживал объемный каркас-панье, и нижней юбки или накидки, закреплявшейся на талии и образующей шлейф. Этот строгий кодекс одежды, который не допускал никаких вольностей, подчеркивал высокий статус и подчинение правилам протокола. Все это было тяжелым и громоздким. Строгий формализм платья, к которому мы еще вернемся позже, объясняет скудность комментариев относительно наряда при описании бракосочетания. Уникальность наряда в этот день заключалась в великолепной ткани, украшенной серебряными и золотыми нитями, исключительном объеме юбки, длине шлейфа, дорогих кружевах и обилии бриллиантов, которыми был украшен корсет. В настоящее время во Франции подобных нарядов не сохранилось. Мы можем получить точное представление о них благодаря тем, что выставлены в иностранных музеях, особенно в Швеции, где существовали похожие традиции.

После двух часов подготовки дофина, чья хрупкая фигура утопала в этом зрелищном наряде, присоединилась к королевской семье, чтобы отправиться в часовню. Это было не просто свадебное торжество, а настоящий спектакль; огромная толпа теснилась в Большой галерее, ныне известной как Галерея зеркал. С одной стороны, в первом ряду тщательно отобранной публики были заботливо размещены титулованные дамы, по строгому протоколу одетые в роскошные наряды из дорогих тканей: парчи, блестящих и цветочных материй, украшенных бриллиантами и изящными металлическими кружевами. Людовик-Август был одет не в сатиновый церемониальный наряд, как его изображают в фильмах, а в костюм ордена Святого Духа, учрежденного Генрихом III. Этот наряд почти не изменился с конца XVI века. Дофин, в шляпе с пером, камзоле, объемных кюлотах и накидке из золоченой ткани, украшенной бриллиантами, в шелковых чулках и белых туфлях на красных каблуках, с голубой лентой на груди, возглавил процессию, держа молодую супругу за руку. Людовик XV был в костюме из вишневого бархата, расшитого золотом, с украшениями из бриллиантов, голубая лента, закрепленная на эполетах с полихромными драгоценными камнями, перехвачена звездой ордена Святого Духа и орденом Золотого Руна с особенно ярким синим бриллиантом. Его сопровождали Мадам, три его дочери, очень элегантные в роскошных нарядах. Однако, по мнению одной английской дамы, Аделаиду, наиболее красивую из дочерей, можно было считать уже утратившей свою привлекательность. За ними следовали сдержанный граф Прованский, вечно беспечный граф д’Артуа, старшая из сестер, немного полноватая принцесса Клотильда, известная как «Большая мадам», в платье, усыпанном жемчугом. Затем шли принцы и принцессы крови в церемониальных торжественных одеждах. Очевидно, все взгляды были устремлены на дофину, блиставшую в серебряном платье. Согласно очевидцам, она казалась молодой и хрупкой, ее описывали как «довольно красивую, маленькую и утонченную» [8]. Или «вот точный портрет мадам дофины. Она пропорционального для ее возраста роста, худощавая, но не иссохшая, как и выглядит девушка, которая еще не сформировалась» [9]. В целом все рассказы схожи. Однако свидетельство английской леди, герцогини Нортумберленд, интригует. Она отмечает ее детское личико и два мелких несоответствия: «Она очень маленькая и хрупкая. Я бы не дала ей больше 12 лет. Она симпатичная, с заметными рубцами от оспы, ее платье слишком узкое, что позволяло между двумя красивыми бриллиантовыми каймами сзади видеть шнуровку, что производило очень плохое впечатление» [10].

Эти легкие рубцы упоминаются только в рассказе Розали Ламорльер [11], последней служанки королевы в Консьержери, которая описывает их как «почти незаметные»; таким образом, наблюдения английской герцогини спустя 23 года нашли свое подтверждение. Но еще более удивительно то, что проницательная леди – единственная, кто замечает узость платья, что помогает прояснить последующий эпизод. В это время в переполненной королевской капелле роскошно одетая толпа теснилась на скамьях в богатых вышитых одеждах. Сначала обменялись клятвами, затем – кольцами: дофин покраснел до корней волос, а дофина не проявила ни малейшего следа застенчивости. Отслужили мессу. Бумаги были подписаны, подпись неловкой невесты легла кривой линией – теперь они официально стали мужем и женой. Вечером, под экзотическую музыку французской гвардии, одетой в турецкие костюмы, королевский кортеж направился в новейший оперный театр через великолепно украшенную северную галерею. По периметру стояли стражи в голубых, красных и белых мундирах, украшенных серебряными галунами и традиционными швейцарскими лентами, ярких штанах и шляпах с перьями; в руках они держали традиционные алебарды. Убранный со вкусом огромный театр был освещен множеством свечей и переполнен людьми в искрившихся роскошных нарядах – все это сливалось в едином великолепии спектакля, посвященного публичному ужину королевской семьи.

В Королевском театреСегодня, посещая спектакль в ложах этого великолепного зала, мы с трудом представляем себе, как женщины того времени умещались там в своих громоздких нарядах. Становится понятнее, почему Мария-Антуанетта написала своим подругам детства, Луизе и Шарлотте Гессен-Дармштадтским, записку: «Прошу вас не наряжаться слишком пышно, так как моя ложа очень тесна». Хотя, конечно, она была просторнее, чем у остальных.

На искусно устроенном партере был накрыт роскошный стол на 22 человека, мимо которого протекал нескончаемый поток любопытных зрителей. Оркестр из 80 музыкантов задавал атмосферу. Людовик XV излучал блаженство, очаровательная дофина улыбалась, само совершенство; по словам некоторых, дофин переел, по словам других, у него испортился аппетит. Кому верить? Перед отходом ко сну, после церемонии освящения супружеской постели, жених принял ночную рубашку из рук своего дедушки, дофина – из рук Марии-Аделаиды де Бурбон-Пентьевр, герцогини Шартрской.

Луиза-Мария-Аделаида де Бурбон-ПентьеврПо линии отца, Луи-Жана-Мари де Бурбона, герцога де Пентьевр, она была первой принцессой по крови. Благодаря этому статусу и в отсутствие королевы только она имела право преподнести сорочку дофине. Когда она находилась в Версале, то рангом превосходила всех придворных дам.

На следующий день в роскошно преобразованном оперном театре был устроен бал, который привел к необычному дворцовому бунту. Не предполагая последствий, Людовик XV, считавший себя хозяином во дворце, предоставил Анне-Шарлотте Лотарингской, известной как мадемуазель де Брион, дальней родственнице Марии-Антуанетты, честь танцевать сразу после принцесс королевской семьи. Однако протокол оставлял эту привилегию за титулованными герцогинями при дворе. Оскорбленные и смертельно обиженные, некоторые из них задумали маленькую интригу. Стремясь преподать королю урок, они прошли по главным покоям, одетые не по протоколу. Возмущенный такой провокацией, мудрый Людовик XV пошел на компромисс, чтобы не испортить праздник, что было бы крайне невыгодно для имиджа Франции. Уф! Дамы же радовались тому, что им удался такой трюк и что они нашли применение новым нарядам, заказанным по случаю. В конце концов все с удовольствием станцевали менуэт под потолком с символичным изображением Амура и Психеи. Молодой жених, одетый в камзол из розовой тафты, робко и не без ошибок вел под музыку свою очаровательную супругу, признанную в своем объемном корсаже очень грациозной. Это было настоящее волшебство! Однако худшее уже случилось, эта маленькая война за старшинство, оскорбительная для дома ее отца, ранила дофину, которая так этого и не простила. Неужели, пригласив Анну-Шарлотту Лотарингскую, Людовик XV посчитал возможным напомнить о французском происхождении той, кого уже прозвали австриячкой?

Несколько месяцев спустя Мария-Антуанетта наивно написала своей матери: «Даже если ты дофина Франции, ты все равно остаешься чужестранкой. Не знаю, ошибаюсь ли я, но вокруг меня, кажется, об этом помнят» [12]. Накануне был показан спектакль, специально поставленный во французском духе. Помпезно переработанная для случая трагедия великого Люлли, написанная более века назад, «Персей», была встречена холодно, несмотря на сложные декорации, лучших исполнителей того времени, добавление балетов и армию хористов. Барон де Гримм, присутствовавший в зале, рассказал в своей переписке забавный случай: «Опера «Персей» прекрасно утомила… единственный занимательный момент спектакля был связан с упитанным Персеем: Персей Великий рухнул к ногам Андромеды в самый решающий момент; это падение рассмешило дофину» [13].

Можно себе представить комический эффект, произведенный знаменитым певцом в костюме из синего бархата, расшитом драгоценными камнями, в греческих доспехах, украшенных перьями, который внезапно растекся перед своей партнершей. После этого забавного происшествия Мария-Антуанетта и Людовик-Август зевали от скуки, оставив без внимания 624 костюма, над которыми работали более 500 человек, не считая парикмахеров, производителей перчаток, модисток, сапожников и так далее. Вольтер писал: «Это равноценно издевательству над австрийской принцессой, воспитанной в любви к итальянской и немецкой музыке; нельзя заставлять ее зевать на приеме» [14]. В последующие дни были устроены фейерверки, праздники в садах и маскарад в королевских покоях. Последнее мероприятие было особенно захватывающим для 14-летней девушки, которая обожала наряжаться и хотела повеселиться, но, к ее большому разочарованию, ей не дали возможности насладиться вечером. Через час ее отправили в постель, вероятно, в надежде на более плодотворную ночь, чтобы, как тогда выражались, «муж и жена довольствовались друг другом». Промах. В течение месяца, как в бреду, сменяли друг друга захватывающие спектакли, ночные гулянья, концерты, балы. За исключением трагического случая, когда из-за фейерверка на площади Людовика XV (нынешняя площадь Согласия) 30 мая в Париже произошло несчастье с многочисленными смертельными жертвами, все было невероятно роскошно и дорого. Когда король спросил у аббата Терре (генерального контролера финансов) о том, как прошли праздники, тот, не лишенный чувства юмора, ответил: «Неоплатно, сир!» [15] Торжества обошлись более чем в 3 000 000 ливров. На самом деле, новая звезда Версаля была всего лишь ребенком, а ее молодой супруг был незначительно старше ее. О нем нужно сказать несколько слов. Те, кто трепещет от мысли о знаменитой свадебной ночи, на которой хрупкая принцесса сталкивается с толстым и неловким юношей, должны забыть этот стереотип, который все еще часто повторяется. Да, он был неловким, но в 16 лет Людовик-Август оставался еще стройным и подтянутым.

Скромный интроверт, слишком быстро вытянувшийся, он был словно закован в теле подростка, доставлявшем ему дискомфорт. Несмотря на высокий рост (по некоторым оценкам, выше 1,9 м), унаследованный от своего прадеда по материнской линии, саксонца Августа Сильного, ничто в нем не указывало на величественность, столь необходимую будущему монарху; к тому же его предпочтения в одежде оставались весьма простыми, так как у него не было ни малейшей склонности к внешнему лоску – что он никогда и не отрицал. Портрет ван Лоо, написанный в 1769 году, когда ему было 15 лет, изображает молодого человека обычной комплекции с бурбонским лицом, у которого глаза неопределенного синего цвета позже зададут моду на оттенок под названием «глаз короля». В своих комментариях герцогиня Нортумберленд, которая, без сомнения, слышала насмешки о естественной неловкости юноши, сначала была разочарована, но в конечном итоге приятно удивлена этим дофином, который оказался гораздо лучше, чем ей говорили. Она описывает его, как на портрете ван Лоо: «Я ожидала встретить неприятного человека, но, наоборот, его внешность мне очень понравилась. Он высокий и стройный, с весьма интересным выражением лица, с взглядом, исполненным здравого смысла, бледной кожей и большими глазами» [16].

Леди Харриет Спенсер, представленная с семьей в Версале в 1772 году, в переписке отзывается о Людовике-Августе как «лучше, чем мы думали». Вероятно, в глазах молодой жены принц-подросток казался не столь привлекательным на фоне его обаятельного и все еще бодрого 60-летнего деда. Их неудачная первая ночь и такие же следующие ночи стали предметом множества пересудов. Она могла испытывать стыд, неловкость или даже отвращение. Но поскольку не было свидетелей их брачной ночи, остается лишь сказать, что в тот вечер они не были достаточно зрелыми для близости. Раздельные спальни по французской традиции также не способствовали близости молодой пары, зачастую освобождая их от этой тягостной обязанности, «испытание» [17] которой, как выразилась сама Мария-Антуанетта, она прошла лишь семь лет спустя, после чего на свет появились их четверо детей. Злые языки приписывали ей множество любовников, а также склонность к сапфической любви. Мария-Антуанетта, кажется, не особенно интересовалась плотскими удовольствиями, в отличие от своей матери, у которой, как поговаривали, была сильная привязанность к мужу. Это было скорее даже кстати, так как Людовик XVI, похоже, также не отличался пылким темпераментом. В истории их случай не был исключительным: так, Екатерина Медичи и Генрих II, женившиеся в 14 лет, подарили Франции наследника только через 11 лет брака; Анна Австрийская и Людовик XIII ждали рождения будущего Людовика XIV 23 года. В те времена, когда ранние беременности несли высокий риск смерти при родах, такое позднее по меркам эпохи появление наследников, вероятно, спасло жизнь юным невестам, которых обязывали рожать рано.

Война укладок

И вот дофина оказалась в водовороте или, точнее, в бездонной яме интриг французского двора, где самые незначительные поступки давали повод для сомнительных трактовок и ядовитых сплетен. Не сумев исполнить свои супружеские обязанности в постели, молодая дофина должна была добиться хотя бы благосклонности своего papa[6], как она называла Людовика XV, что ей вполне удалось. Король был очарован ее юношеской спонтанностью и не слишком волновался по поводу все еще бездетного брака своего внука. На вкус короля она была слишком молоденькой и ей недоставало пышности в теле. В книге 1781 года «Частная жизнь Людовика XV» [18] Муффель д’Аржавиль, соавтор «Тайных мемуаров», ошибочно приписываемых Башомону, упоминает следующий случай: король, желая узнать больше о внешности будущей невестки, якобы спросил одного из своих слуг, вернувшегося из Вены, есть ли у нее грудь. На сконфуженный ответ слуги Людовик XV, якобы смеясь, воскликнул: «Вы дурак, это первое, на что смотрят в женщине». Хотя нет доказательств, что этот эпизод правдив, стоит отдать ему должное, он вполне соответствует страстному увлечению короля прекрасным полом.

Вернемся теперь к 15 мая 1770 года, вечеру накануне свадьбы. Едва дофина достигла ворот Парижа, как в ее честь устроили ужин в замке Ла-Мюэтт, где она должна была переночевать, прежде чем отправиться в Версаль. Новую первую даму Франции ждал неприятный сюрприз: она обнаружила, что на это звание есть еще одна претендентка. Среди гостей на ужине в ее честь присутствовала одна особенно привлекательная и обворожительная женщина, изысканно одетая и ослеплявшая блеском бриллиантов. Это была Жанна Дюбарри, фаворитка короля, о которой, конечно же, новоиспеченную дофину никто не предупредил. Заправляя в Версале под покровительством монарха, она вызывала столько же ненависти у одних придворных, сколько и обожания в кругу своей личной свиты. Мадам Дюбарри встречала дофину, не подозревая, сколько хлопот ей доставит эта молодая австрийская принцесса. Оценив ее привлекательную внешность и очевидную страсть короля, Мария-Антуанетта заинтересовалась и, будучи по натуре любопытной, спросила, кто она такая. Ей сдержанно объяснили, что эта женщина приглашена приносить удовольствие Его Величеству; наивная дофина сразу признала ее своей соперницей. Вскоре она поймет, что красота мадам Дюбарри и ее влияние на короля в вопросах развлечений не имеют равных. Говорить о конкуренции с эстетической точки зрения не приходилось, так как в то время мадам Дюбарри была на 12 лет старше и полностью соответствовала современным ей стандартам красоты.

Графиня ДюбарриЖанна Бекю, дочь Анны Бекю, родилась в августе 1743 года в Вокулёре, на территории современного департамента Мёз, в очень скромной семье, ее отец неизвестен. Получив титул графини Дюбарри благодаря браку по расчету, она стала официальной фавориткой Людовика XV после того, как была представлена при дворе в Версале в 1769 году в возрасте 26 лет. Критикам, осуждавшим столь скандальное введение такой особы в дворцовые круги, король ответил: «Она красива, она мне нравится, и этого вам должно быть достаточно».

После отстранения из Версаля Людовиком XVI она обосновалась в замке Лувесьен, где ее и арестовали. Ее судили трибуналом и казнили на гильотине 8 декабря 1793 года на площади Революции (Конкорд), менее чем через два месяца после Марии-Антуанетты. Ранее она выражала королеве свою признательность, преданность и уважение.

У женщины-мечты были шелковистые русые волосы, красивый, «будто написанный кистью» овал лица, светлая кожа, выразительные глаза, соблазнительный взгляд, озорной нос и маленький красный рот с белыми зубками, а также пышные формы. Все это делало графиню Дюбарри самой красивой при дворе. Описания ее красоты многочисленны и единодушны. Вот, например, две выдержки: «Она высокая, прекрасно сложенная, с восхитительно светлыми волосами, открытым лбом, красивыми глазами, очерченными бровями, овальным лицом, маленькими родинками на щеке, что придает ей особую выразительность, тонкой кожей, легкой улыбкой на губах и идеальной грудью, которая ставит всех других женщин в невыгодное положение, лишая их возможности сравниться с ней» [19]. «Мадам Дюбарри была одной из самых красивых среди бесчисленных женщин при дворе и, благодаря своим достоинствам, безусловно, самой соблазнительной. Ее волосы, которые она зачастую даже не пудрила, были невероятно красивого оттенка и настолько густые, что она не знала, как их уложить. Взгляд ее голубых, широко открытых глаз отличался прямолинейностью и лаской… У нее был прелестный носик, маленький рот и ослепительно-белая кожа. Ее красота совершенно очаровывала…» [20]

Пока ее муж охотился и занимался учеными изысканиями, а король был очарован своей любовницей, Мария-Антуанетта переживала настоящее потрясение. Она, дочь великой Марии-Терезии, предназначенная блистать в лучах своего благородного происхождения, оказалась в тени этой Дюбарри, такой красивой, зрелой, женственной и любимой. Оскорбленная, но бессильная, еще подросток, она с высоты своего положения относилась с презрением к куртизанке, скрывая свое болезненное унижение. Мадам Дюбарри же, хоть и не была злобной, не жалела ее. Она не собиралась позволить этой высокомерной австрийке, красота которой еще не раскрылась, затмить ее. Она, как говорят, называла своего августейшего возлюбленного странным прозвищем «Франция» и не обладала ни сарказмом, ни статусом, чтобы испытывать свою соперницу. Окружение фаворитки состояло из приверженцев антиавстрийских взглядов, ярых врагов Шуазёля, который был главным распорядителем этого брака. Людовик XV, безумно влюбленный в Жанну, сделал ее своей официальной фавориткой незадолго до заключения этого союза. Интересно, что в том году расходы на одежду шестидесятилетнего влюбленного короля значительно возросли! Шуазёль ошибся, недооценив привлекательность новой фаворитки. Заручившись поддержкой сестры, герцогини Грамон, которая тоже строила планы на короля, он пытался помешать его новой избраннице. Противники Шуазёля, стремившиеся его свергнуть, немедленно сблизились с графиней, вокруг которой собралась политическая группа, а это негативно сказывалось на положении дофины. Во главе альянса стояли герцоги д’Эгийон, министр иностранных дел, и де ла Вогийон, бывший гувернер дофина, который, несмотря на свою репутацию добродетельного человека, забывал о вопросах нравственности, когда речь шла о связи с фавориткой короля.

Поддавшись манипуляциям своих сторонников-интриганов, этой «клики», как их называл клан Шуазёль, красавица Дюбарри начала наносить удары по самым болезненным местам, в данном случае ниже пояса, насмехаясь над супружескими трудностями молодой пары. Естественно, эти пикантные сплетни облетели Версаль, Париж, а затем всю Европу, навсегда закрепив за дофином, ставшим новым королем, репутацию импотента. Фаворитка также якобы нападала на физический облик Марии-Антуанетты, называя ее рыжей, что было величайшим оскорблением, ведь в то время рыжие волосы вызывали ужас. Все было бы хорошо, если бы графиня не вспыхнула от женской зависти и не стала плохо говорить о красоте госпожи дофины. «Она рыжая, – говорила она, – как это вообще может нравиться?» – сообщает один из комментаторов [21]. Почему рыжая? Мы имеем все основания задаться этим вопросом, поскольку волосы Марии-Антуанетты, несомненно, были светлыми. Еще до того, как она покинула Вену, французский посол прекратил слухи, которые уже активно распространялись, написав: «Ее волосы светлые как есть, в них нет ни намека на рыжину» [22]. Возможно, цветные пудры для волос, которые она использовала, воздействовали на их естественный оттенок. Так или иначе, графиня почти не пользовалась пудрой для волос и без страха критиковала чужую прическу, что было необоснованно и глупо. Зная, что Мария-Антуанетта отказывалась от участия в совместных обедах по случаю возвращения с охоты, где присутствовали дофин, король и его фаворитка, чтобы избежать контактов с «глупым и нахальным созданием» [23], мы можем осознать степень ее разочарования. Поскольку она была не слепой, она хорошо видела магнетизм безудержной красоты этой соблазнительной дамы, о чем ярко свидетельствует следующая цитата: «Мадам Дюбарри была живой, игривой и, прежде всего, обладала таким выражением чувственности, от которого сразу захватывало дыхание» [24]. Как не завидовать такой сладостной красоте, когда сама еще не стала женщиной? Она испытывала к фаворитке непримиримую ненависть, горькое отражение ее раненой гордости, скрытое за маской ее статуса. Став королевой и заручившись поддержкой Людовика XVI, она вывела свою заклятую соперницу из игры, отправив ту в монастырь до лучших времен. Что касается герцога д’Эгийона, несмотря на его попытки вернуться в политическую игру, его сослали в провинцию и навсегда запретили ему появляться в Версале.

Забавные тетушки

Могла ли юная эрцгерцогиня, полная в те дни радужных надежд, заподозрить, что за ней следит аббат де Вермон, прислужник австрийского посла де Мерси-Аржанто? Посол окружил девушку шпионами и регулярно обменивался секретной перепиской с ее матерью, сообщая подробности повседневных мелочей. Вряд ли она об этом догадывалась, по крайней мере, свидетельств тому не сохранилось. Ее распорядок дня состоял из множества ежедневных обязанностей, совершенно несовместимых с ее характером и относительно свободным воспитанием, полученным в Вене. Церемония помпезного пробуждения, утренние молитвы, завтрак, умывание, одевание, месса, обед, ужин, а затем отдых на диване в ожидании, когда король попрощается на ночь. Наконец в 23:00 молодые муж и жена ложились в постель, чувствуя себя скованно при мысли о супружеских обязанностях. Все происходило под пристальными взглядами публики, «перед всеми» [25], – писала она матери. Для эрцгерцогини, которая столкнулась с неприглядной стороной новой жизни, это стало мучительной повинностью. В расписание входили малые придворные балы, на которые она увлекала своего молодого мужа, уроки музыки, утомительные занятия шитьем, детские забавы с юной Елизаветой (сестрой дофина) и детьми камеристок, а также прогулки верхом на осликах в парке. К тому же двор постоянно перемещался также в Фонтенбло или Компьен. В 1771 и 1773 годах браки ее деверей внесли оживление в повседневный уклад. Старший, Людовик-Станислав-Ксавье, граф Прованский, и младший, Шарль-Филипп, граф д’Артуа, женились на двух сестрах, принцессах Савойских – Марии-Жозефине и Марии-Терезе.

Мария-Жозефина и Мария-Тереза СавойскиеБраки обеих принцесс были заключены в целях политического сближения между Францией и Савойским домом.

Мария-Жозефина родилась в Турине в сентябре 1753 года и была дочерью Виктора-Амадея III Савойского, короля Сардинии, князя Пьемонта и графа Ниццы, и Марии-Антуанетты Испанской из дома Бурбонов. Считавшаяся не особенно привлекательной, тем не менее она вышла замуж за графа Прованского 14 мая 1771 года. Пара осталась бездетной. Мария-Жозефина скончалась в изгнании в Англии в ноябре 1810 года, за пять лет до того, как ее супруг взошел на трон под именем Людовика XVIII.

Мария-Тереза родилась в Турине в январе 1756 года. Она вышла замуж за графа д’Артуа 16 ноября 1773 года в Версале. Сдержанная по характеру, она, однако, была очень кокетлива и всегда следила за последними модными тенденциями. У пары было четверо детей, из которых двое дожили до взрослого возраста. В 1789 году супруги бежали в Турин и вскоре разошлись, когда граф д’Артуа присоединился к контрреволюционным войскам. В 1799 году их старший сын, Луи-Антуан, герцог Ангулемский, женился на Марии-Терезе-Шарлотте, дочери Людовика XVI и Марии-Антуанетты, как было задумано в их детстве. Изгнанная из Савойи во времена Империи, графиня д’Артуа скончалась в Граце, Австрия, в июне 1805 года.

Свадебное торжество первого привлекло живое внимание короля. Пока Мария-Антуанетта все еще ожидала собственные покои, работы в которых не продвигались из-за недостатка средств, Людовик XV в августе выделил необходимые суммы для покоев будущей графини Прованской, которая должна была прибыть в Версаль в мае. Возможно, король в некотором смысле отомстил дофине за то, что она упрямо отказывалась оказывать почести его фаворитке, которой пожилой монарх уступил под наплывом сердечных чувств. Разочарованные, Людовик-Август и Мария-Антуанетта покорно ждали, пока дофина, потеряв терпение, не направила жалобу управляющему королевскими резиденциями, предложив ускорить работы и просто перекрасить потолок в белый цвет.