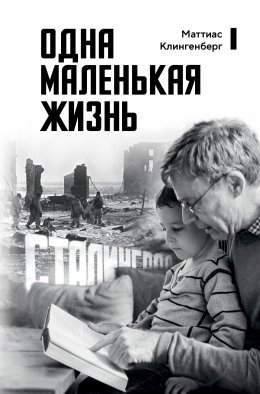

Читать онлайн Одна маленькая жизнь. В поисках следов

- Автор: Маттиас Клингенберг

- Жанр: Биографии и мемуары, Военное дело, Спецслужбы, Документальная литература, Зарубежная публицистика, Книги о войне, Современная зарубежная литература

Matthias Klingenberg

EIN KLEINES LEBEN

Перевод с немецкого Елены Коркиной

© Matthias Klingenberg, first published in 2017

© Коркина Е., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

«Инстаматик»

В два счёта!

КОДАК

КАМЕРА

ИНСТАМАТИК 100

Вы будете в восторге от вашей новой камеры КОДАК. С «ИНСТАМАТИК 100» можно фотографировать и на улице, и в помещении, а цветные снимки получаются так же хорошо, как чёрно-белые. Зарядить фотоаппарат теперь проще простого.

Всего несколько шагов:

– откройте заднюю крышку – вставьте кассету КОДАПАК – закройте крышку;

– прокрутите колёсико перемотки – всё готово к первому снимку;

– наведите на резкость через яркий прозрачный видоискатель и…

– снимайте!

Плёнка КОДАК № 126 в кассете КОДАПАК молниеносно вставляется и извлекается. Выбирайте плёнку по душе, чтобы получить цветные, чёрно-белые фотографии или слайды[1].

От деда осталось два фотоаппарата – «Кодак Инстаматик 100» и «Цейсс Икон Неттар 515/2». Задавшись целью больше узнать о жизни деда, я решил отправиться по его следам и заново снять места, где он бывал, его же камерой. Вообще-то, по ряду причин мне следовало выбрать «Цейсс». Он сопровождал Карла на войне. Снятые на него снимки сыграли бы важную роль в моём исследовании и написании книги. И потом, он явно лучше «Кодака», купленного уже в шестидесятые и больше похожего на игрушку. И всё же я отказался от «Цейсса» по двум простым причинам. Во-первых, я никудышный фотограф – камера была бы сильнее меня. А во-вторых, я никогда не видел, как дед снимал им, а вот «Инстаматик» в его руках я помню прекрасно.

К сожалению, подходящую плёнку в кассетах сняли с производства ещё в 2007 году, так что пришлось покупать просроченную в интернете. Но я подумал, что, странным образом, это вполне в логике моей затеи.

Пролог, или «Йевер лихт»

Ведь когда приходишь к мёртвым,

навещаешь сам себя.

Курт Тухольски. Замок Грипсхольм

Мой дедушка Карл Крюгер умер 17 мая 1993 года. Незадолго до этого, в пятницу, кажется, 7 мая, я получил аттестат о среднем образовании. Родители были на отдыхе, где-то на юге Германии, и мы бессовестно воспользовались отсутствием законных представителей, чтобы устроить вечеринку. Бабушка и дедушка жили на том же участке, что и мы. Их старый фахверковый дом фасадом выходил на улицу, а наш, новый, – в большой сад. Я до сих пор отчётливо помню их частью добродушные, а частью скептические взгляды и комментарии насчёт вечеринки, которую они лицезрели в течение нескольких дней. В какой-то момент бабушка (её звали Тони, и в паспорте имя было записано именно так) поднялась по небольшой лестнице, ведущей из старого дома в новый, и с видом страдальческим и мрачным попыталась испортить нам настроение, жалуясь на шум и интересуясь, не пора ли моим друзьям и подругам, развалившимся на родительских ковре и диване, наконец, домой. Мне было неловко, что она отчитала меня перед ними.

В эти же выходные мы с Йоргом, моим одноклассником, решили выпить столько пива «Ханнен Альт», сколько потребуется, чтобы заставить пустыми бутылками пол на террасе. Когда мы, поглощённые процессом, сидели наверху, дедушка прошёл через террасу в сад, быстро взглянул наверх и спросил, не пора ли отнести пару бутылок в контейнер для стекла. Смысл нашей затеи оставался для него недоступным.

Вероятно, следует упомянуть и о протекавших на ковре в гостиной продолжительных, но не слишком удачных попытках сблизиться с Николь – девушкой, глубоко повлиявшей на мои вкусы, особенно в том, что касалось музыки, одежды, искусства и, конечно же, женщин. Мы учились в одной параллели, и я восхищался ею уже несколько лет. «Восхищался» – не то слово: я её боготворил. Она олицетворяла собой всё, что представлялось мне загадочным, неконвенциональным, эксцентричным. У неё были странные друзья, она всегда носила чёрное и слушала музыку, которую никто из моих знакомых не любил и уж тем более не знал. В один из таких вечеров, где-то между получением аттестатов и смертью деда, она принесла несколько пластинок. Мы открыли бутылку терпкого красного французского из отцовского погреба, лежали на ковре, курили и слушали. Это был Haus der Lüge, «Дом лжи» – вышедший в 1989-м альбом Einstürzende Neubauten[2]. Он привёл меня в полное замешательство. Я помню, как мы больше часа обсуждали строчку «Gott hat sich erschossen. Das Dachgeschoss wird ausgebaut» – «Бог застрелился – чердак перестроят». Здесь стоит заметить, что всё это происходило не в городе, а в маленькой деревушке в Нижней Саксонии. Вероятно, во всём районе нашлось бы не больше десятка семей, которые можно было хоть как-то причислить к образованному среднему классу, наши в это число определённо не входили и не были свободны от предрассудков.

Бог мёртв – прямота, с которой этот тезис звучал из родительских колонок «Блаупункт», тревожила нас ещё больше. Кстати, от альбома со стилизованным эякулирующим жеребцом на обложке годом ранее меня предостерегал пастор местной общины: аккурат в новогоднее утро 1992 года мой одноклассник С. покончил с собой, его родители и пастор обвинили в дурном влиянии пластинку. Деревенский священник сообщил мне, что на стене комнаты С. висел гастрольный плакат с этой обложкой и вообще С. любил «Нойбаутен». Меня «Дом лжи» до самоубийства не довёл до сих пор, хотя сформировал привычку покупать альбомы группы всякий раз после релиза.

17 мая 1993 года был прекрасный день, светило солнце и в воздухе разливалось предчувствие наступающего лета. Выходные прошли под знаком алкоголя, наша с Йоргом затея заполнить террасу бутылками альтбира[3] в конце концов разбилась об усталость и была отложена на потом. Планов на понедельник по-прежнему не было, но никогда не знаешь, что за спонтанные встречи и возлияния могут настигнуть вечером или ночью. Я не помню, где был мой брат, что младше меня на пять лет. Может быть, у друзей? Со скаутами из отряда? Или он сидел напротив, когда я посасывал бутылку оставшегося «Ханнен Альта» и слушал чересчур громкую музыку через открытые двери террасы? Надо бы спросить: его воспоминания могут дополнить картину. Карл, вернее Калле (мы называли его дедушкой Калле, и то, что на самом деле его полное имя – Карл, я сообразил много позже), пришёл в сад, принёс из гаража раскладной стул, уселся и начал разгадывать кроссворд. Потом к нему присоединилась Тони. Поглощённые раздумьями, они вписывали слова в кроссвордные клетки. В то воскресенье было непривычно тепло – я хочу подчеркнуть это, потому что в моих воспоминаниях этот факт занимает важное место. Дед был диабетиком, и, кроме того, после серьёзной операции на кишечнике (был ли это рак?) он ходил с пристёгнутым стомным мешком, отчего выглядел гораздо толще, чем был на самом деле. По этой причине ему было предписано воздерживаться от алкоголя, что он и делал: в течение многих лет пил только лёгкий «Йевер» (пиво фризской пивоварни с пониженным содержанием алкоголя), в какой-то момент бабушка присоединилась к нему в знак солидарности. Опустошение маленьких тонких бутылочек с зелёно-белой этикеткой превратилось для обоих в ежедневный ритуал. Мы с братом, как, впрочем, и родители, посмеивались над этой традицией, тем более что бабушка и дедушка не могли выговорить английское «лайт», поэтому в их исполнении напиток на немецкий манер назывался не «Йевер лайт», а «Йевер лихт».

Помимо диабета, у Карла были проблемы с давлением, он был инвалидом войны семидесяти с лишним лет. После операции на кишечнике даже при хорошем уходе ему давали самое большее пять лет. К 17 мая эти пять лет почти удвоились. И вот Карл Крюгер зовёт жену Тони, в браке с которой он уже почти 50 лет, и просит в виде исключения принести пшеничного пива из запасов моих родителей. Я помню, как бабушка разворачивается к нему и переспрашивает: «Ты уверен?». Он кивает – она идёт. Спустя четверть часа оба снова сидят на своих местах, Карл держит в руке большой стакан «Эрдингера» или «Франсисканера». Он делает глоток, встаёт и внезапно чувствует себя нехорошо.

Насколько я помню, остаток вечера проходит непримечательно. Последние дни дают о себе знать, и спать я отправляюсь довольно рано: скорее всего, смертельно уставший, забираюсь на кровать-чердак и минуту спустя блаженно засыпаю. Одно из трёх эркерных окон, выходящих на деревенскую улицу, приоткрыто. (Так я делаю до сих пор, иначе кажется, что вот-вот задохнусь.) Примерно в половине третьего я просыпаюсь от воя сирен. Звук такой громкий и близкий, что я вскакиваю и смотрю в окно. Там, внизу, на улице, стоит машина скорой помощи. Голубой свет отражается в оконном стекле. Сирену отключают: скорая добралась до места назначения.

Было абсолютно ясно: что-то случилось в доме дедушки и бабушки. О младшем брате, который спал в соседней комнате, я даже не подумал. Было ли у меня предчувствие? Предполагал ли я, что скорая могла приехать к бабушке? Или уже знал, что дедушка только что умер? Ретроспективно кажется, что знал, но правда ли это или время приукрасило воспоминания, теперь сказать невозможно.

По шведской стенке я спустился из эркера в нижнюю часть комнаты, преодолел ещё две лестницы и коридор, соединяющий новый дом со старым. Входная дверь распахнута настежь. Прихожая заставлена оборудованием неотложной помощи, вытянутая комната освещена мерцающим синим светом проблескового маячка. В кресле сидит бабушка Тони. Она выглядит одновременно встревоженной и сонной. Санитар сообщает мне предсказуемое и непостижимое известие и добавляет, что ввёл бабушке успокоительное. Брат тоже проснулся, прибежал и стоит рядом со мной. Покойный – наверху, в спальне, в супружеской кровати. Это был инфаркт. «Мы ничего не смогли сделать: когда приехали, он был уже мёртв, – санитар пожимает плечами. – Мои соболезнования». Его коллега собирает оборудование и уносит в стоящую перед домом машину.

Кроме двух санитаров, из соседней деревни прибыл семейный врач. Он спрашивает меня, дома ли родители. «Нет, они на отдыхе», – отвечаю я. Бабушка, сидящая в кресле, на мгновение возвращается в реальность из забытья успокоительного: «Мы должны позвать фрау Кюк! Я куда-то дела её номер». В нашей деревне фрау Кюк и смерть были неразлучны, она руководила местным похоронным бюро – такой же «деревенской институцией», какой была парикмахерская усопшего. Санитары прощаются, выдвижная дверь металлически захлопывается, и машина отъезжает.

«Что ж, больше ничем не могу вам помочь. Зайду завтра, сделаю ей укол, – произносит врач. – Будет лучше, если вы позвоните каким-нибудь родственникам, чтобы кто-то приехал…» – добавляет он и уходит. Я смотрю на брата. Мы оба ошарашены. Никто не решается подняться наверх и посмотреть на покойника. Но и без покойника ситуация более чем сюрреалистичная. Может быть, я вижу всё это во сне?

Бабушка снова впадает в забытьё, успев повторить, что нужно позвонить фрау Кюк. Я ищу номер похоронного бюро в телефонной книжке деда, но в конце концов он обнаруживается в местном справочнике. Зелёный телефон. Жужжание диска. Фрау Кюк говорит, что зайдёт рано утром. Я пытаюсь дозвониться до тёти, живущей в паре деревень от нас. Глубокая ночь. Наконец заспанный голос. Её муж тоже обещает быть утром.

После наступила самая длинная ночь в моей жизни. Бабушка, мечущаяся между бодрствованием и апатией, – то в ясном сознании, разумная и рассудительная, то снова где-то далеко, с застывшим взглядом. Всё было предельно странно: наверху – мёртвый дедушка, внизу – его не владеющая собой жена и оба внука.

Эта ночь была для меня инициацией. Тогда я стал взрослым.

Ранним утром – вероятно, мы задремали на диване – является распорядительница похорон с каталогом гробов. Тогда эти небольшие книжки с фотографиями были ещё в ходу. На один разворот помещается ровно два изображения: слева – гробы, справа – соответствующие им венки. Под каждой картинкой указана цена. Чем дальше листаешь, тем дороже гроб и затратнее убранство. (Интересно, сегодня эти бенефициары смерти приходят с планшетами и медленно листают модели гробов одну за другой?) Фрау Кюк профессионально оценивает непростую ситуацию, произносит: «Мои искренние соболезнования» – и объясняет, что сейчас «мы» должны сделать то и выбрать это. Такое «мы» преследует педагогические и коммерческие цели. Всё это вызывает у меня отвращение. Мы выбираем простой светлый деревянный гроб. Наверное, самую дешёвую модель. Острое нежелание отваливать деньги чуткой фрау Кюк только укрепляет это решение. Кроме того, покойный не хотел бы потратить на свои похороны больше необходимого. Позже я выслушаю несколько критических замечаний от родственников, которые сочтут последний путь их отца слишком жалким. Но меня это не тронет.

Около девяти прибывает старшая дочь – моя тётя – с мужем и дом наполняется бессмысленной суетой. Дядя сидит в кресле, читает ежедневную газету и громко комментирует прочитанное. Мы оба – брат и я – снова дети, к которым не следует относиться слишком серьёзно. Взрослая жизнь длилась недолго. Проходит ещё какое-то время, и наконец возвращаются родители. Смерть деда становится чем-то обыденным, тело кладут в гроб и быстро выносят.

Запах дезинфицирующего средства стоит в коридоре несколько дней (я помню его до сих пор). Сам человек, навсегда лишившись материальности, уже не играет во всех этих процедурах никакой роли. Под разговоры в стиле «жизнь-должна-продолжаться…» возвращается рутина повседневности.

После похорон мы с братом не идём пить прощальный кофе в деревенскую пивную – бессмысленный, пустой ритуал, недостойный произошедшего и покойного. Вместо этого мы берем велосипеды и едем к близлежащему карьеру.

Транспоколенческое молчание

Что я здесь делаю? Сижу за столом уже несколько недель, а то и месяцев, разглядывая старые чёрно-белые снимки, анализируя документы и записи, просматривая тенденциозные интернет-форумы и делая заметки в маленький красный молескин[4]. По воле случая я занимаюсь этим в столетнюю годовщину со дня рождения деда, которому и посвящено моё исследование. Правда, на круглую дату я обратил внимание лишь тогда, когда начал искать похожие темы, примеры и взгляды в работах послевоенного писателя Арно Шмидта. Он тоже родился в 1914-м. Не единственное, что их объединяет, но об этом позже.

Я хочу понять, где был мой дед Карл Крюгер во время Второй мировой войны, что он там делал, что делали с ним, но одновременно спрашиваю себя, почему хочу это знать. По сути, это вопросы первого послевоенного поколения, а вовсе не моего. Я родился в 1972 году. Допустим, это расплата за то, что подобных тем не касались родители, и мои поиски имеют догоняющий характер. Однако такая трактовка не кажется убедительной, ведь тогда получается, что я не сидел бы здесь, задай родители бабушке с дедушкой вопросы, вынудившие последних вступить в дискуссию. А может, и правда не сидел бы? И мой сегодняшний интерес к жизни деда был бы иным, случись в юности диалог, откровенный разговор трёх поколений о прошлом. Но диалога не случилось: родители не спросили, незаданные вопросы не получили ответа, тема осталась в пространстве умолчания.

На самом деле, это история про вину и страдание, но также про осознание. Эмпатию, сопереживание, стремление понять. Кажется, проклятье поколения наших бабушек и дедушек не отпускает нас до сих пор, не только как пресловутая ответственность и коллективная вина немцев, но психологически, индивидуально. Мрачная тень, едва заметная, почти неуловимая, как будто потерявшая связь с тем, что её породило, нависает над нами. По крайней мере, так я ощущаю это теперь.

Впервые с травматическим опытом, передаваемым из поколения в поколение, я столкнулся в связи с геноцидом армян. В проекте армяно-турецкого примирения, координатором которого я был с 2009 по 2013 год, мы пытались сблизить молодых взрослых из обеих стран через работу со свидетелями[5]. Под научным руководством участники проекта проводили интервью с пожилыми армянами и турками. В Армении нам удалось собрать и расшифровать более ста интервью длительностью до двух часов. Так был создан целый архив устных историй. Тогда меня поразило, насколько подробно люди помнили то, чего не пережили сами, да даже то, чего не переживали их родители. Некоторые собеседники были так молоды, что делились воспоминаниями прабабушек и прадедушек. И это логично, ведь преступления были совершены около 1915 года, то есть память о них передавалась на протяжении четырёх поколений. С турецкой стороны – стороны тогдашних преступников – ситуация была очень похожа на нашу: чуть больше, чем ничего.

Через истории убийств, изнасилований и депортаций армяне рассказывали прежде всего о глубоко укоренившейся транспоколенческой травме. Существуют исследования, описывающие, как по мере удаления от события травматическое переживание может не только не ослабевать, но даже усиливаться. Наши интервью производили именно такое впечатление. Истории всё больше и больше опирались на культурную память нации, а доля воспоминаний, действительно переданных предками, сокращалась.

Социальный педагог Кристина Тамбке указывает на то, что чувства, связанные с травмой, а также их проработка делегируются следующим поколениям. Это справедливо для опыта армян, но также для того, что исследую я. Перенесённые и причинённые страдания, не ставшие предметом обсуждения, отсутствие возможности проработки прошлого и примирения с ним приводили и продолжают приводить к замалчиванию эмоций, за которым скрываются перенесённые травмы. Это затрагивает и тех, кто растёт в подобной атмосфере. Эмоционально замкнутые родители, бабушки и дедушки воспитывают таких же замкнутых детей. Вырабатывается механизм вытеснения, охватывающий несколько поколений. Не имея собственного травматического опыта, дети неосознанно присваивают опыт родственников и включают в свою идентичность. Так страдания становятся чужеродной частью их собственного «я». Поскольку сама травма уже не осознаётся, её ещё сложнее распознать и проработать. В семье появляется негласное правило: о травме и её наследовании не говорят. Передача травмы и обет молчания превращаются в наследственную болезнь. При этом проблема не признаётся, а ограниченная способность к эмоциональной коммуникации становится нормой. В такой атмосфере рос я сам, в похожей, по-видимому, выросли мои родители.

Я всё ещё пытаюсь объяснить самому себе, почему я сижу здесь, почему изучаю жизнь деда, почему хочу знать, где он был в промежутке между маем 1942 года и окончанием войны. Об этом времени нет никаких сведений. Как будто всё стёрто, уничтожено. Может быть, я хочу понять, почему в моей семье всё было так, как было. Может быть, хочу объяснить самому себе, почему я такой, какой я есть, и не могу быть другим.

#Напоминание

Я встаю и утопаю в трясине воспоминаний

Стены комнаты увешаны стикерами моей памяти

Они шепчут: «Ностальгия приносит уют»

Их сверлящие взгляды сжимают мне горло

Вот бы бросить их в огромную коробку и спрятать в подвал

Но они так яростно защищаются, они кричат: «Не трогай нас! Оставь, где мы есть!»

Угрожают, что вырвутся и расскажут всю правду

Я оставлю их там, где нашёл, попытаюсь смотреть мимо и сквозь

Иногда я сажусь в другой комнате, чтобы скрыться от них

Но меня снова тянет обратно

Кабинет деда

Кабинет деда занимал около восьми квадратных метров. По правую руку стоял массивный тёмно-коричневый письменный стол тридцатых годов в стиле ар-деко – с дверцами по бокам, светлыми ящичками, запирающимися на английский замок внутри, и мощным выдвижным ящиком по центру – его выпуклая передняя панель нарушала общий стиль, выдаваясь вперёд. Справа от стола располагался угловой шкаф шестидесятых годов, в нём хранились папки и, если я правильно помню, альбомы с фотографиями. Над столом висели полки той же эпохи: две доски на тонких кронштейнах из чёрного металла. На полках стояли маленькие модели военных самолётов (внизу – истребитель Королевских ВВС «Хоукер Харрикейн»). Я помню, как Карл собирал их, сидя за столом. Мне было смешно или, скорее, странно видеть его, взрослого мужчину, сидящим вот так и собирающим пластиковые самолётики. Как-то я спросил его, почему он это делает, и, думаю, получил в ответ что-то вроде «Да так». У противоположной стены стояли ещё один стол и маленький диван. (Или кресло? Это я помню смутно.)

Бабушка и дедушка жили в фахверковом доме с пристроенной к нему парикмахерской – их парикмахерской. Слева по коридору была кухня, справа – гостиная. Деревянная винтовая лестница вела на второй этаж, где и находился кабинет. При каждом шаге ступени скрипели, как крышки гробов в жутких фильмах про вампиров, – по крайней мере, так это воспринималось тогдашним четырнадцати- или пятнадцатилетним подростком. Я входил в квартиру, видел, как бабушка возится на кухне, искал деда, спрашивал, где он, получал ответ: «В кабинете» – взбирался по скрипучей лестнице наверх и видел его за столом, погружённого в работу. Затем он с улыбкой поднимал глаза. Всё ещё занятый своим письмом, но уже фокусируясь на пришедшем внуке, он, наконец, спрашивал: «Ну, как дела?» – или произносил другую ничего не значащую фразу, просто чтобы начать разговор. В один из таких дней, должно быть, где-то в середине восьмидесятых, я начал расспрашивать его о войне. Почему интерес проснулся именно тогда? Очевидно, свою роль сыграла школа, где каждый год тему Третьего рейха поднимали вновь (Холокоста, напротив, почти никогда!). Имели значение и мои музыкальные пристрастия, на которые повлияла отцовская коллекция пластинок: сам он никогда не был хиппи, но любил их музыку. С большим интересом я слушал Эрика Бёрдона и The Animals, пытался разобрать тексты на слух и понять, о чём они, что, благодаря постоянным урокам английского, удавалось мне всё лучше. Бёрдон пел о войне во Вьетнаме, протесте, сопротивлении и том, другом, казавшемся мне экзотическим и притягивающем стиле жизни, что был так далёк от мира моей деревни. Так или иначе, одно наложилось на другое, и вопрос 1968 года[6] стал моим вопросом – возможно, ещё и потому, что мои родители никогда им не задавались.

Меня интересовали не только возможные военные преступления деда, но его опыт и война вообще. И это более фундаментальное любопытство явно преобладало. Во всяком случае, я не испытывал никакого гнева, что отличало меня от вопрошающих из первого послевоенного поколения. Впрочем, в нашей семье их и не было: ни мои родители, ни дедушка с бабушкой никогда не говорили о войне, опыт деда долгое время тоже не был предметом обсуждения. Всякий раз, когда кто-то касался этой темы, всё заканчивалось неловкой тишиной или несколькими небрежно брошенными ничего не значащими фразами, интонация которых отбивала всякое желание продолжать разговор.

И всё-таки в один прекрасный день, возможно, в 1986-м, я набрался смелости и пришёл к деду с расспросами. Сначала общими и совершенно безобидными вроде: «Дедушка, скажи, где ты вообще был во время войны? В смысле, в каких местах?» Я думаю, он был весьма озадачен, когда впервые услышал такое от внука-подростка. И отмахнулся бы, будь это кто-то из поколения детей. Но отказать внуку было трудно. Он доверял мне. Дед помедлил и после некоторых раздумий решил не молчать, ответить хоть что-то. Возможно, он рассуждал так: «Ладно, сейчас расскажу какой-нибудь забавный анекдот, этим всё и кончится». То, что он вспомнил тогда, во время нашей первой беседы в его кабинете, было действительно больше похоже на анекдот. Кажется, это случилось в начале войны в оккупированной Франции. Карл служил в войсках снабжения, в одной из захваченных деревень (или это было поместье) они разграбили погреб с шампанским, а затем устроили весёлую попойку для своих товарищей. Примерно так мне запомнилась та история. Вскоре я спросил, был ли он всё-таки на Восточном фронте, например в Сталинграде. Не думаю, что Карл когда-нибудь лгал мне. Он ответил: «Да, в Сталинграде я тоже был» – при этом давая понять, что на этом разговор окончен.

В последующие месяцы и годы я снова и снова возвращался к Карлу с расспросами, и с каждой историей, которой он делился, росло моё желание как можно больше узнать о том чужом, далёком, кажущемся невероятным времени. Меня завораживало, что каждый раз дед представал иным, в новом свете. Он показывал снимки, с которых на меня смотрел молодой красивый мужчина лет двадцати пяти, описывал бесчисленные эпизоды службы в вермахте, рассказывал о далёких краях, чужих городах и народах. Я был в восторге. Когда он говорил, в моей голове рождались картины и целые приключенческие фильмы. Я видел себя самого солдатом вдали от дома… Война и дед, участвовавший в ней, обладали особой притягательной силой. Юношеские мечты, однако, были с горьким привкусом: мне было известно о страданиях и несправедливости, которые принесли с собой Германия и немецкие солдаты. Я испытывал что-то вроде чувства вины, но не столько из-за совершённого моими предками, сколько из-за того, что я сам, считающий себя убеждённым пацифистом, столь бесцеремонно предавался авантюрным мечтаниям, фантазировал, каким был бы солдатом, и тем самым предавал свои принципы. Чувство ответственности вкупе с неутихающей потребностью как можно больше узнать об ужасах Второй мировой – той самой войны – заставляли меня всё больше мучить деда вопросами о Сталинграде, мёртвых, смерти как таковой. Поначалу он не отвечал вовсе. Я не сдавался и объяснял, как важно для моего поколения больше узнать о том, что происходило на войне, к тому же из первых уст, от тех, кто там был, и тогда он начинал говорить – нерешительно, с большой неохотой, поминутно обдумывая каждое слово, урывками, затем всё более связно. Его воспоминания по-прежнему ограничивались отдельными эпизодами, он говорил о том, что всё ещё помнил 40 лет спустя, и – я уверен – по-настоящему травмирующие переживания дед продолжал держать при себе. Сегодня, спустя ещё 30 лет, я и сам позабыл кое-что из рассказанного Карлом. Но два эпизода глубоко впечатались мне в душу. Я отчётливо помню голос деда, атмосферу и то, что чувствовал сам.

Я спрашиваю, убил ли он кого-то тогда, на войне, он отвечает уклончиво и рассказывает историю об одном дезертире. (Теперь, записывая свои воспоминания, я уже не уверен, что вопрос был поставлен именно так – может, я просто спросил, почему он не сбежал, если на войне было так плохо?) Речь идёт о товарище Карла, которому стало невыносимо оставаться на Восточном фронте, и он выстрелил себе в плечо из служебного оружия. Чтобы погасить скорость пули и чтобы рана выглядела правдоподобнее, он приложил к руке буханку хлеба, приставил пистолет, нажал на курок и пустил пулю в руку. Кажется, это случилось во время наступления или штурма в центре Сталинграда в сентябре 1942 года. Так или иначе, санитары нашли в ране хлебные крошки и передали раненого под юрисдикцию военного суда, который приговорил его к смерти как дезертира. Привести приговор в исполнение и расстрелять товарища по законам военного времени должны были солдаты той же части. Был ли дедушка его сослуживцем, а значит, одним из расстрельной команды, он не уточняет, и я не решаюсь донимать его расспросами. Когда он договаривает, в комнате стоит гнетущая тишина. После нескольких минут молчания мы кое-как заканчиваем разговор и я выхожу из кабинета.

Этой истории мне было мало. Да, она шокировала, повествуя о жестокости войны, будила жгучий интерес, но разворачивалась не прямо на фронте, не в окопах. В конце концов, дезертир был застрелен своими, без столкновения с врагом. И нет ли в этом его собственной вины? Так снова они бились, два сердца в моей груди[7].

Следующая возможность поговорить возникла, наверное, лишь несколько недель спустя. Я хочу знать больше, хуже того, во мне ширится своеобразная жадность до сенсаций. Я давлю – он медлит, уклоняется, пробует перевести разговор на другую тему, я непреклонен – и он начинает говорить о том, что было для него по-настоящему болезненным. Они окопались где-то в нынешней России или Украине, возможно, это было в Крыму. И внезапно услышали шум гранаты: она летела прямо на них и упала рядом. Карл пригнулся, втянул голову в плечи и закрыл лицо. Чад, стоны, раненые просят о помощи. Карл медленно разогнулся и огляделся вокруг. В траншее, рядом с ним, там, где только что лежал его товарищ (имени я не помню), осталось только туловище. На месте головы – ничего. В кабинете повисает звенящая тишина. Молчание. По спине пробегают мурашки. Дед с усилием сдерживает слёзы, я поражён, любопытство до поры удовлетворено. Карлу требуется ещё несколько минут, чтобы вернуть себе самообладание.

Некоторое время спустя, отвечая на мой вопрос, не служил ли он в СС, Карл показывает свою полуразвалившуюся солдатскую книжку. Мне стоило определённых усилий прямо задать давно напрашивающийся вопрос, ответить на него было, конечно, ничуть не легче. Небольшая книжица с надписью: «Солдатская книжка и удостоверение» заключена в чёрную кожаную обложку. С первой страницы мне улыбается совсем молодой солдат Карл Крюгер, на третьей описано его продвижение по службе. Строки всего две: 3 февраля 1940 года – ефрейтор войск снабжения, 1 декабря 1941-го – обер-ефрейтор 5-й роты 194-го пехотного полка. Дальнейших записей нет. «Мне улыбнулась большая удача: запись о переводе в СС была внесена карандашом. Когда стало ясно, что мы скоро окажемся в плену, я просто её стёр. Наверное, это спасло мне жизнь. Потому что всех, имеющих отношение к СС, отсортировывали в самом начале. Своих товарищей я больше никогда не видел. Думаю, русские расстреляли их сразу».

Я беру книжку, подношу её прямо к глазам и смотрю на свет. Я хочу разглядеть, нет ли там каких-нибудь зацепок, следов, которые подтверждают историю деда. В глубине души я не уверен, хочу обнаружить улики или всё-таки нет. Не должен ли я, наоборот, желать, чтобы он не был одним из них? Но странным образом мысль о том, что он, сидящий здесь, рядом со мной, был одним из тех, кто служил в отрядах убийц, будоражит меня. Я внимательно рассматриваю пожелтевшую страницу с обеих сторон и не могу найти никаких указаний на то, что отсюда что-то стёрли. Испытываю облегчение и разочарование одновременно.

«Как ты попал туда, в СС?» – спрашиваю я. «Это было в самом конце войны в России, когда уже было без разницы, а им просто не хватало людей. Они спросили меня, и я не смог отказаться, и вот внезапно я в СС, заметь – в войсках СС».

Сегодня, сидя за письменным столом здесь, в Тбилиси, и глядя на сад, я спрашиваю себя: чем он занимался? Какими были его функции в СС? В каких зверствах он был замешан? Всё это вопросы, которые две руны – символ СС – пробудили бы почти у каждого. Увы, я не задал их тогда, не осмелился задать. Не осмелился, потому что не хотел его ранить? Не хотел разрушать свое представление о нём? Не хотел обременять таким наследством самого себя? Конечно, он и сам не намеревался продолжать разговор. Он дал понять, что уже зашёл слишком далеко и дальше не пойдёт. Как и в военном отчёте, он выпустил (важнейшую?) часть своей жизни – время с начала мая 1942-го до освобождения из советского плена в июле 1945-го.

Иногда Карл доставал из маленького углового шкафа в кабинете коричневый фотоальбом: около трёхсот чёрно-белых фотографий, наклеенных на чёрный фотокартон, защищённых прозрачно-молочной бумагой с паутинным узором и вставленных в уголки. Вместе мы садились за письменный стол, рассматривали снимки, и Карл рассказывал: «Это во время наступления на Францию… Ага, это было на линии Мажино. Это мой товарищ Вилли в Люксембурге. А это я, когда был расквартирован в Лаусснице. Это тренировочный полигон где-то в районе Берлина». Фотографии из Киева, Харькова или Сталинграда, напоминавшие о травматическом опыте Восточного фронта, Карл пролистывал без комментариев, если только я не просил объяснений.

Свой военный отчёт Карл переписал в длинный узкий календарь, к которому и обращался, когда мы говорили о войне. В календаре были обозначены его перемещения с указанием дат и мест. Но не все.

Военный отчёт. Часть I

Военный отчёт Карла Крюгера состоит всего из двух с половиной машинописных страниц. Он открывается заголовком «Всё ещё известные мне номера полевых почт». В списке имена и адреса пяти боевых товарищей, а также «адреса военных квартир», записанные на полях от руки. Здесь не только военные, но люди и семьи, у которых он жил. Далее сжато, предложение за предложением, дата за датой описываются перемещения ефрейтора, а затем обер-ефрейтора Карла Крюгера. Отчёт завершается в середине третьей страницы словами: «Затем нас перебросили к предмостному плацдарму мы перешли на этот плацдарм по подвесному мосту[8]. Примерно через 14 дней началось дальнейшее продвижение». Последняя упомянутая дата – 10 мая 1942 года. Карл пишет, что в этот день 71-я пехотная дивизия вошла в Харьков, и лаконично отмечает: «71-я дивизия больше не участвовала в боях за Шарков[9]». При этом в заголовке отчёта указаны совсем другие даты – «27.08.1939 – 29.07.1945». Почему же он заканчивается уже на третьей странице, в мае 1942 года?

Помимо отчёта, набранного на машинке, в серой папке обнаружился листок из недельного календаря ганноверской фирмы «Гизеке» (до сих пор продающей парикмахерские принадлежности) за период с 26 января по 1 февраля. Год, к сожалению, не проставлен, но после некоторых изысканий его можно определить. В период с 1930 по 1993 год 26 января выпадало на воскресенье ровно десять раз. Если внимательно посмотреть на вырванный листок, можно обнаружить, что на не исписанной Карлом обратной стороне отмечены фазы Луны – 28 января и 4 февраля, растущая Луна и полнолуние. Сопоставив одно с другим, можно утверждать: листок был взят из календаря за 1958 год.

Были ли записи внесены в том же году или Карл воспользовался старым календарём позже, за неимением альтернатив или в приступе протестантской бережливости? Маловероятно, что он использовал актуальный календарь. Скорее старый, год или два спустя – это выглядит реалистичнее. Итак, 1959-й или 1960-й? Датировка порождает новые загадки. Как он мог запомнить все эти даты и адреса, учитывая, что с момента окончания войны (если взять самый ранний возможный год – 1958-й) прошло не меньше тринадцати лет. Всё это должно было быть записано раньше где-то ещё. На клочках бумаги? В военном дневнике? К сожалению, в его бумагах нет ни одной зацепки. Уничтожил ли Карл исходные записи, после того как перенёс их в календарь? Если да, то почему? Была ли информация перенесена выборочно, отфильтрована? Был ли период с мая 1942 года до окончания войны в 1945 году отражён в оригинальных записях в соответствии с заголовком машинописного отчёта?

Так или иначе, Карл взял один из этих календарей на пружине, рекламный подарок ганноверской фирмы, и перенёс в него свой военный отчёт (или его вторую версию?). В верхней части найденного в папке календарного листка перечёркнутое предложение, которое встречается и в печатной версии: «… началось дальнейшее продвижение». И сразу после: «В русском плену… Готтсвальден (или Готтсавальдерн)… вблизи Луккенвальде». Слово «Готтсвальден» небрежно обведено, в той же манере подчёркнуто название города «Луккенвальде». Следующие шесть дней не заполнены. К 1 февраля относится ещё одно место – «Ютербох (или Ютербок)». Скорее всего, имеется в виду находящийся неподалёку от Луккенвальде Ютербог. Края листа Карл (погружённый в свои мысли?) разметил короткими штрихами одного размера. Возможно, каждый такой штрих обозначает событие, которое планировалось включить в отчёт позже. Или так отмечены события, которые он намеренно опустил?

В поле «30 января» десять штрихов. Десять небрежных зарубок, выстроенных в ряд, как делают при перечислении. Но первые четыре не перечёркнуты пятой, значит, речь не идет о подсчётах? На странице есть ещё несколько подобных пометок – разрозненных, не связанных друг с другом, как будто случайных. Кажется очевидным, что при перепечатке рукописных страниц Карл таким образом помечал уже сделанное. Печатный отчёт тем самым появился много позже рукописного календаря, от которого остался единственный листок. Но я ещё помню календарь целиком. Помню, как Карл показывал его мне, зачитывал выдержки, объяснял. Вполне возможно, что именно мой интерес побудил Карла переписать отчёт набело, это случилось где-то в середине восьмидесятых. К тому времени он, пожалуй, и сам не помнил, что из первых рукописных заметок было опущено, а если помнил, то наверняка фрагментарно. Да и хотел ли он вообще помнить о трёх последних годах войны – с мая 1942-го по май 1945-го?

1958. В сентябре Карлу Крюгеру исполнилось 44 года. Подходящий момент, чтобы оглянуться назад, подвести итоги, обдумать прожитое? Переосмысление, лакировка, забвение. В моей голове роятся вопросы. Зачем писать отчёт о войне? (А потом ещё один, больше напоминающий маршрутный лист, почти полностью лишённый повествования.) Потому что каждый день сталкиваешься с её травмами заново? Для будущих поколений? Для собственных внуков? И опять же: почему отбрасывается «самое интересное» – наступление на Сталинград, поражение, тотальная война? Потому что писать об этом было бы слишком болезненно? Потому что невозможно взять ручку, поднести её к бумаге и выразить невыразимое? Почему? Что там произошло?

Я пытаюсь заглянуть в Карла Крюгера – человека, покопаться в нём. Чем глубже я погружаюсь, тем больше загадок мне открывается.

«С августа 1942 года 71-я пехотная дивизия переправилась через Дон, взяла Карповку и Россошку и наконец достигла Сталинграда. Здесь в январе – феврале 1943 года дивизия была разгромлена». Так заканчивается описание сражения, которое я нашёл в интернете.

А ведь всё так хорошо начиналось. Если проследить маршрут первых трёх лет, то отчёт (я включаю сюда и рассказы деда, адресованные мне как внуку) больше похож на путешествие 23-летнего парня, полное приключений. Призван в армию в августе 1938 года, направлен в подразделение снабжения, оттуда в Кайзерслаутерн, затем в Пирмазенс для охраны склада боеприпасов на Западном валу[10]. В конце года Карл отправился в Рушберг под Марнхаймом в земле Рейнланд-Пфальц, затем в Нидеркирхен, Грумбах и, наконец, ротным парикмахером (!) в Нидеркирхен-Дайдесхайм (к слову, прекрасный винодельческий регион). С 18.12.1939 по 01.01.1940 – отпуск с выездом на родину. Рождество дома, и это во время войны. Затем начинается Французская кампания. Карл пишет: «Через люксенбургскую границу 12.05.1940 в 6 утра / Через бельгийскую границу 14.05.1940». Читая и перечитывая эти строчки, я чувствую эйфорию молодого солдата, как будто слышу его возбуждённый голос, он звучит в полную силу здесь, в 2014-м: «Наконец-то что-то происходит! Наконец-то началось! Наступаем на Францию!!!!!» Пять восклицательных знаков. Пять – со всей силой вдавленных в бумагу, хотя они были набраны по меньшей мере спустя десять лет после окончания войны. Сегодня нам трудно представить, что значило для молодого немца, родившегося в 1914 году, вступить во Францию. Дитя своего времени, сформированный вездесущей пропагандой, он, должно быть, чувствовал себя причастным к историческому подвигу. Наконец-то Германия преодолела «позор Версаля», расквиталась с заклятым врагом. Простой солдат Карл Крюгер из Бирбергена, чей отец был всего-навсего рабочим, творил историю или по меньшей мере был свидетелем её творения. Неужели чувство гордости переполняло его и спустя время? Даже тогда, когда он перепечатывал календарь? Или восприятие и оценка событий, участником которых он был, стали другими? Я думаю, он разрывался между эйфорией юности и опытом взрослого человека, немца послевоенной эпохи.