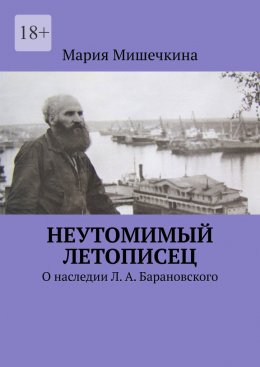

Читать онлайн Неутомимый летописец. О наследии Л. А. Барановского

- Автор: Мария Мишечкина

© Мария Мишечкина, 2025

ISBN 978-5-0051-7166-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие имена замечательных людей стремительно уходят из нашей памяти. И я всегда с сожалением думаю: «Был человек, мы уважали его и были рады знакомству с ним. Не стало его – рассыпались воспоминания, словно фрагменты устаревшей мозаики».

Часто ловила себя последние годы на том, что не даёт покоя незавершённая работа по подготовке очерка о ссыльном латыше, ставшем достойным гражданином Игарки, Леопольде Антоновиче Барановском. Именно Достойным, хотя есть официальное звание – Почётный гражданин города Игарки. Для меня Леопольд Антонович остаётся до сих пор символом глубокой гражданской добропорядочности.

Мы познакомились ближе к середине 80-х годов ХХ века, до этого контактировали в общественной жизни на официальном уровне. Почти двадцать лет тесного сотрудничества, открытого общения дали мне понять, что я познакомилась с человеком-легендой.

Нелёгкий жизненный путь в далёкой от родины заполярной Игарке, где оказался не по собственной воле в статусе сына репрессированного «антисоветского элемента», не заставил Барановского затаить обиду. Он понимал, что должен стать опорой матери и сестры после смерти отца, который скончался в Вятлаге в 1942 году. Изучал русский язык, использовал любую возможность для постижения мастерства, которое могло пригодиться. Выезжать за пределы Игарки ему было запрещено комендатурой, поэтому обучение нужно было проходить в пределах города. Единственное, что стало реальным – получить навыки учётчика, плановика, бухгалтера. Окончил также в 1954 г. школу рабочей молодёжи в Игарке. Всё это позволило приобрести знания, которые прежде всего необходимы в любой хозяйственной деятельности. А дальше – шаг за шагом он поднимался до руководящих должностей. Был заведующим городским отделом коммунального хозяйства, директором ремонтно-строительного управления, комбината бытового обслуживания.

Его деятельность в Игарке никогда не ограничивалась только профессиональной. Он жил далеко от земли отцов, в заполярном городе, который заменил родную обитель. Леопольд Антонович любил его, заботился о нём, делал всё для того, чтобы у Игарки было своё историческое лицо, неповторимый облик. Если перечислить все виды общественной деятельности, которыми занимался Леопольд Антонович, то это вызовет удивление: депутат многих созывов, председатель или член комиссий в Игарском горсовете, член общества «Знание», внештатный корреспондент Игарской студии телевидения и газеты «Коммунист Заполярья», краевед и экскурсовод, председатель шахматной секции в Игарке, председатель общества охраны памятников в городе. Было множество и других, честно говоря, всего-то теперь и не упомнишь. Но вот в 90-е гг., отлично это помню, Л. А. Барановский возглавлял в городе комиссию по реабилитации бывших репрессированных. Сразу оговорюсь: очень символично, что книга о Барановском выходит в преддверии юбилейных дат 2021 года – 95-летия со дня его рождения и 30-летия появления Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Главным «видом» деятельности Барановского было всё же собирательство, фиксация хроники городских событий. Никто никогда не заставлял Леопольда Антоновича создавать собственные временники, регулярно записывать рассказы о происходящих событиях. Обратите внимание на последний очерк в этой книге – «Долгие годы изгнания». Леопольд Антонович рассказывает, как в свои 15 лет стал делать первые заметки о том, что происходит в его жизни. Нелегко читать записи подростка о бедствиях в изгнании. Но это помогает понять, откуда появилась эта тяга оставлять заметки о пережитом, увиденном.

Титул «летописец города», который закрепился за Барановским навечно, официально никем не утверждался. Но именно он живёт в памяти многих игарчан, которым дорог и город, и люди, жившие и живущие в нём.

Неслучайно в 2009 году в период празднования 80-летия города Игарки в первом микрорайоне на доме №30 была установлена мемориальная доска с портретом Л. А. Барановского и надписью: «С 1942 по 1994 гг. в Игарке жил Леопольд Антонович Барановский, Почётный гражданин города, летописец, общественный деятель».

Многих удивлял факт того, что ссыльный латыш стал Почётным гражданином города. Автор статьи «Возвращение из небытия» в латышской газете «Земля» (25 июля 1995 г.) Алексей Гончаров увидел в этом парадокс. На самом же деле довольно часто репрессированные проявляли деловые качества, становились руководителями, даже работали в исполнительных органах власти. Официально коммунистическая партия называла это явление «перековкой чуждых элементов». Конечно, этот процесс власть не всегда приветствовала, кто же знает, как поведёт себя тот или иной «бывший». Но в городе постоянно ощущался дефицит квалифицированных, добросовестных кадров, поэтому другого выхода просто не было.

Что касается самого Леопольда Антоновича, то он и не осуждался властью официально. Ему лично не было предъявлено обвинений. В результате депортации «социально чуждых элементов» из Прибалтики в 1941 году высылке подлежали автоматически не только сами осуждённые, но и все члены семьи. В архиве Барановского сохранились все документы периода изгнания, и они, пожалуй, красноречивее любых речевых оборотов. Чего стоит, например, «Удостоверение (взамен паспорта)», в котором проставлены отметки коменданта. К числу наиболее содержательных и поясняющих все детали ссылки относится, на мой взгляд, автобиографический очерк «Долгие годы изгнания», написанный в 1995 году в г. Смоленске.

Восстановление в правах коснулось каждого репрессированного индивидуально. И это, думаю, тоже не парадокс. Скорее – свидетельство политики государства в определённый политический период. Реабилитация многих сделала настолько свободными, что они стали поносить и Игарку, и нашу страну только бранными словами. Преуспевают в этом до сих пор – кто свастику нам демонстрирует, кто просто изливает ненависть и злобу. Но большинство сохранили достоинство, уважение к тем людям, которые сострадали и помогали в неволе выживать. Внутреннее благородство присуще не всем. Я никогда не слышала от Леопольда Антоновича ни проклятий, ни злобных выпадов. На лице – только внутренняя улыбка, сострадание, подрагивание кончиков губ. Так умеют себя вести только сильные личности, обладающие высокой духовной культурой и достоинством благородного человека. Только они умеют всё принять, простить.

В его характере меня подкупало многое. Особая доброта. Стремление всегда приходить на помощь. Умение видеть всё в перспективе. Мыслить глобально. Постоянно удивлять. Быть готовым к неожиданным поступкам.

Вот самые яркие примеры. Однажды он пришёл ко мне в музей и сказал: «Мария Вячеславовна, думаю, что пора нам снять ручки на здании нынешнего кинотеатра „Север“, поскольку они привезены в 60-е годы из музея Сталина в Курейке, представляют особую ценность». Это было непросто, кинотеатр был передан в частные руки, но ручки были «экспроприированы» и переданы в музей на хранение.

Другой случай. Леопольд Антонович очень любил драматический театр в Игарке. Рассказывал, как ходил на многие спектакли. Но когда театральные подмостки отдали ГУЛАГу, попасть туда стало проблемой. Правда, и это мог преодолеть Барановский, находил у знакомых требуемое разрешение. Но посещать театр больше не стал. Он видел на сцене актёров из числа заключённых. И в их глазах, в интонации голосов всегда ловил знакомую безысходность и тоску по свободе.

В 1988 году прочитала в газетном материале Барановского («Белый плов под северным сиянием») размышления о горькой судьбе репрессированных и надолго запомнила его слова: «Как мало надо человеку для счастья и как много надо сделать всем нам, чтобы люди были по-настоящему счастливы». Так мог сказать человек, который пережил судьбоносные события в нашей стране, пострадал от несправедливого осуждения властью, но сохранил мудрость, чистоту взглядов и души.

Разногранность и незаменимость помешали, на мой взгляд, завершить Леопольду Антоновичу свою книгу. Он не умел отказывать. В нём постоянно нуждались многие игарчане и гости города. Ему порой уже сложно было выполнить чью-то просьбу. Но он шёл всем навстречу.

Мозаика образа этого человека со временем стала рассыпаться. Неудивительно – сам город рушится у нас на глазах, уходит в забвение вся его история. Пока окончательно не разрушилось это замечательное полотно из множества превосходных фрагментов, хочу поспешить его восстановить.

Очень благодарна всем, кто мне помог в этом. Конечно, это дети Барановского – Евгений и Валентина (Кучер), а также супруга Евгения – Наталья. Семья хранит архив Леопольда Антоновича, с радостью предоставила мне документы и фотографии, которые мало кому известны. Спасибо вам за поддержку в подготовке книги!

Мне очень помогли в поиске нужных материалов библиотекарь города Игарки Г. В. Окинина, сотрудник Игарского Музея вечной мерзлоты С. Г. Туркова, а в подготовке книги к изданию – член Союза журналистов РФ Лариса Васильевна Голубь. При написании очень сложной главы о репрессиях в Игарке я использовала материалы Красноярского общества «Мемориал», обращалась туда также за консультациями, очень благодарна Алексею Андреевичу Бабию за предоставленную информацию.

Мне довелось уже после ухода из жизни Л. А. Барановского (17 июня 1998 г.) познакомиться с его близкими друзьями в Игарке. Сначала это был Георгий Петрович Лапин, который, как и его друг Леопольд, замыслил сложный проект – создание книги об истории лесного экспорта на Енисее. Он сделал это поначалу в рукописном варианте, затем – несколько экземпляров выпустил самиздатом (История Игарского ЛПК, 2012 г.). В 2019 году стало возможным издание уже полноценной книги Г. П. Лапина, название которой я, как редактор, изменила. Мне показалось, что Георгий Петрович тоже стал летописцем событий почти восьми десятилетий! Отсюда и название – «Эпоха лесного экспорта на Енисее».

Несколько лет назад у меня появилась возможность познакомиться с журналистом Владимиром Григорьевичем Григорьевым. Мы работали на Игарской студии телевидения, но в разное время. Встретились не просто как коллеги. Владимир Григорьевич, как и его друзья Леопольд Антонович и Георгий Петрович, всегда испытывал особый интерес к истории Игарки, где он родился. Он фиксировал события как журналист, но с дотошностью неравнодушного исследователя собирал и хранил представляющие историческую ценность документы. Мы много говорили и спорили об Астафьеве, о редких событиях и значимых фигурах, повлиявших на развитие Игарки. Оказалось, что Леопольд Антонович – наш общий добрый друг. Архив В. Г. Григорьева очень помог при подборе иллюстраций.

В числе близких друзей Леопольда Антоновича был Арнольд Рудольфович Лепкай, который был осуждён в Котласе Архангельской области после окончания техникума в начале Великой Отечественной войны, отбывал наказание в лагере той же области. О том, как рождалась дружба А. Р. Лепкая и Л. А. Барановского, мне рассказал сын Лепкая Дмитрий Арбузов. Об этой и многих других историях, которые затрагивают яркие моменты встреч игарчан с Барановским, подчёркивают главные черты его характера – в главе «Отпустивший прошлое».

В книге используются фрагменты рассказов, документы из личных архивов игарчан. Особая благодарность – В. И. Новопашиной, Л. В. Голубь, Л. Е. Филиппову, Н. Д. Быковой, Л. А. Горчаковой, Д. А. Арбузову, Н. П. Гришиной, З. А. Томко, Т. М. Цветковой, П. П. Дончаку, Н. П. Сергеевой, С. Г. Шагину, И. А. Цыганковой.

ГЛАВА I. ПУТЬ ОТ МЕЧТАНИЙ ДО НЕВОЛИ

Леопольд Антонович Барановский родился 16 ноября 1926 г. в Резекненском районе Латвии. Попал под репрессии вместе со всей семьёй 14 июня 1941 года. Что случилось в этот день в Латвии, мне, молодому журналисту, воспитанному на коммунистических книгах, статьях, было в период знакомства с этим человеком в 80-е годы прошлого века неизвестно. В Игарке на эти темы предпочитали молчать вплоть до 90-х. Я видела на разных городских мероприятиях этого статного исполина с добрым лицом, редкой улыбкой. Слышала какие-то загадочные фразы о том, что латыш сослан, как и многие соотечественники, за неуважение к советскому строю, злые языки что-то даже говорили о «лесных братьях», к которым Барановские якобы имели отношение.

Только со временем всё стало ясно и понятно. 14 июня 1941 года стал днём беды для многих латышских семей. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 16 мая 1941 года «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента» проводилась депортация той части населения, которая считалась наиболее враждебно настроенной к советской стране в приграничной территории. В тот период было депортировано более 40 тысяч человек из Прибалтики, конкретно из Латвии – более 16 тысяч. Операцией были охвачены также приграничные территории Молдавии, Белоруссии, Украины. В лагеря было отправлено более 19 тысяч человек, 87 тысяч – на поселение в разные регионы.

В момент ареста всей семьи Леопольду не было ещё и 15-ти… Позади курс основной школы, окончено обучение во втором классе Резекненской государственной гимназии. Счастливый Леопольд приехал домой в Жугури на каникулы. Пребывал в прекрасном мечтательном настроении. Пока всё шло у него гладко в учёбе, которую очень любил. Он всегда стремился получить хорошее образование. В школу пошёл в пять лет вместе со своим другом, доказал всем, что это не детский каприз. Проблем с Леопольдом в семье не было, со всем справлялся сам.

В тот трагический день отец был занят садом, мама с сестрой Валей поехала по делам в соседний город. А дальше всё, как во сне. Приведу подробный рассказ Леопольда Антоновича, опубликованный Алексеем Гончаровым в материале «Возвращение из небытия», который я уже упоминала: «Мы с маленьким Витольдом заспались. Во двор въехала полуторка. Из окна я увидел, что в кузове машины сидели с узлами мужчина и женщина, скорее всего, супружеская чета. Их охраняли солдаты, а офицер в форме ГПУ вошёл в дом и по-русски потребовал позвать отца… Когда глава семьи вошёл, ему было приказано срочно собирать вещи в дорогу. Один из рядовых сообщил мне, что вывезут нас в холодные края, и посоветовал брать вещи потеплее».

Всех посадили в грузовик, по пути конвоиры прихватили возвращавшихся домой маму и сестру. В Резекне мужчин и женщин с детьми посадили в разные вагоны и отправили в Сибирь. С этого момента главу семейства уже больше никто не видел. Только позже узнали, что в апреле 1942 года Антон Барановский скончался в Вятлаге.

Семья Барановских прибыла сначала в г. Канск Красноярского края, затем – в деревню Топол Дзержинского района. Никто ссыльных не кормил. Леопольд Антонович так говорил о том времени: «Хлеб и мучная затирушка – вот вся наша еда». В Канске умер от болезни маленький Витольд, здесь же родился ребёнок, которого назвали Анатолием.

Газета «Земля» с публикацией А. Гончарова о Л. А. Барановском. Из архива семьи Барановских

Перед началом зимы семью Барановских отправили по Енисею далеко на Север. 18 сентября 1942 года 483 невольника высадили в Агапитово, заброшенном станке, где и разместился лагерь репрессированных для освоения необжитой местности. Именно это место содержания осуждённых на подведомственной Игарке территории имеет самую трагическую историю. Его называли в годы войны «Берегом смерти».

Мне доводилось не раз встречаться с теми, кто выжил. Один из рассказов Амалии Александровны Яковлевой (Штоппель) опубликован, например, в сборнике Игарского Музея вечной мерзлоты «Игарка древняя, Игарка загадочная» (2013 г.). Она провела здесь все военные годы. И как выжила, сама не понимала.

Условия содержания людей были бесчеловечными. Они считали себя смертниками. В первую же зиму здесь погибли около 200 ссыльных. В их числе был и маленький братишка Леопольда. Дети не выживали в таких условиях. Леопольд хорошо запомнил, что «братику успел сделать подобие гробика и похоронить на бугорке, потом тела умерших просто складывали, было не до этого».

Осталось в семье Барановских только трое. В середине 80-х прошлого века мне довелось много времени проводить в городском архиве – изучала всё, что связано с историей написания книги «Мы из Игарки», а также пребыванием Виктора Петровича Астафьева в Игарке. Попутно с интересом читала всё, что вызывало интерес в жизни города, людей.