Читать онлайн Юсуповы

- Автор: Дмитрий Тараторин

- Жанр: Популярно об истории, Биографии и мемуары

© Государственный русский музей, 2025

© Государственный музей-заповедник «Архангельское», 2025

© Тараторин Д.Б., 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025

Предисловие

Каждый русский аристократический род ярок и интересен по-своему. Но князья Юсуповы даже на блестящем фоне прочих представителей имперской элиты – это особая история. И дело не только и не столько в их фантастическом богатстве и оригинальности отдельных представителей фамилии. Дело в том, что буквально от начала до конца самого существования русской монархии представители рода играли в ее судьбе уникальную роль.

Потомки ногайского бия, перешедшие на службу к Ивану Грозному вместе с другими представителями ордынской элиты, своим выбором ознаменовали переход владычества над Евразией от потомков Чингисхана к Московскому правящему дому. Именно этот шаг сыграл решающую роль в его укреплении.

А в финале истории Российской империи именно Феликс Юсупов предпринимает отчаянный шаг – организует убийство Распутина, чтобы спасти авторитет дома Романовых. Безусловно, можно спорить об обстоятельствах и последствиях этого заговора. Но совершенно очевидно, что от сурового ордынского полководца Едигея до последнего князя Юсупова, утонченного аристократа и, как сказали бы сегодня, «иконы стиля», представители рода – это галерея ярких, неординарных личностей.

Один из ближайших сподвижников Петра Великого, князь Григорий Дмитриевич, блестящий екатерининский вельможа, дипломат, неутомимый коллекционер и создатель уникального дворцового комплекса Архангельское Николай Борисович, женщина удивительной красоты, само воплощение аристократизма княгиня Зинаида – каждый из них стал буквально воплощением своей эпохи.

И эта книга – не просто галерея портретов членов этого удивительного рода, это рассказ об истории нашей страны через призму судеб Юсуповых, одного из самых ярких и загадочных родов Российской империи.

Глава I

Дуэль и проклятье

Николай Феликсович

1883–1908

Первые выстрелы они сделали, когда «барьер» был на тридцати шагах. Николай стрелял в воздух. Он не хотел этой дуэли. Не желал убивать своего противника графа Арвида Мантейфеля. «Гвардеец выстрелил в Николая, промахнулся и потребовал сократить расстояние на пятнадцать шагов. Николай снова выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил и убил его наповал. Но это уже не дуэль, а убийство», – писал в своих воспоминаниях об этих роковых выстрелах брат погибшего Феликс Юсупов.

Гибель Николая обрушилась внезапным и сокрушительным горем на всех его близких. Но события, которые привели к этой трагедии, производят впечатление неотвратимости. Юсуповы просто пытались обмануть себя, буквально уговорить друг друга, что конфликт может быть улажен. Но неумолимые законы чести пришли в действие, и избежать смертельного исхода было невозможно.

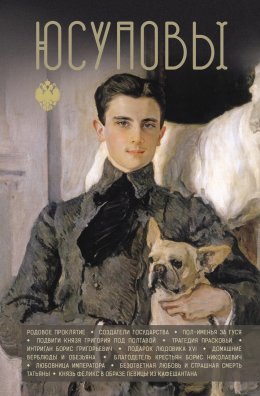

Вся предыстория дуэли, как и сама она, – воплощение странной, изысканной и изломанной эпохи, названной Серебряным веком. Николай смотрит с портрета кисти Валентина Серова куда-то мимо нас, в пространство. Глубокие карие глаза, чувственный рот. «Портрет Николая Юсупова не сразу удался. Не выходило схватить капризность выражения его лица», – признавался художник. Заметим, что так и не удалось.

А есть ли в его чертах знаки обреченности? Нет, скорее отрешенность. Но отрешенным он точно не был. Он был страстным, можно сказать, отчаянным человеком. И сама эпоха декаданса не велела себя щадить, не велела брать в расчет, чем может обернуться следование зову бурлящей крови.

Впрочем, сам Николай, возможно, свою обреченность сознавал. Иначе откуда такой псевдоним? Свои стихи, которые затем превращались в довольно популярные в великосветских салонах романсы, он подписывал «Роков». Он и правда чувствовал, что его судьбу предопределяет злой рок или даже проклятье? Или это дань декадентскому влечению ко всему, «что гибелью грозит»?

Феликс Юсупов свидетельствует в своих мемуарах: «Пять лет разницы у нас с братом поначалу мешали нашей дружбе, но когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы сблизились. Николай учился в Петербурге, закончил Санкт-Петербургский университет. Как и я, не любил он армейской жизни и от военной карьеры отказался. По характеру был скорее в отца и на меня не походил. Но от матери унаследовал склонность к музыке, литературе, театру. В 22 года руководил любительской актерской труппой, игравшей по частным театрам. Отец этим его вкусам противился и дать ему домашний театр отказался. Николай и меня пытался затащить в актеры. Но первая проба стала и последней; роль гнома, какую он дал мне, оскорбила мое самолюбие и отвратила от сцены».

Но сам Николай, похоже, был одарен подлинным актерским талантом. По крайней мере, об этом свидетельствует переписка Феликса с матерью. В ней он сообщает, что брата пригласил в труппу Московского Художественного театра один из его директоров Алексей Стахович. Мать в ответном письме, впрочем, предположила, что, скорее всего, от Юсуповых ждут финансовой помощи. Хотя, будь молодой наследник бездарностью, в звездный состав тех лет даже за большие деньги его бы не позвали.

Но так или иначе, «Рокову» не дано было испытать свой талант на профессиональной сцене. Переписка, посвященная его театральным перспективам, относится к лету 1907‐го. Ровно через год Николай будет убит.

Да и в Париже, где находились братья, когда старшему пришло приглашение в МХТ, тот был увлечен уже совсем не театром. Феликс пишет в мемуарах: «Брат познакомился с очень известной в то время куртизанкой Манон Лотти и безумно в нее влюбился. Она была молода и элегантна. Жила в роскоши. Имела особняк, экипажи, драгоценности и даже карлика, которого считала талисманом. Притом держала она компаньонку Биби – в прошлом куртизанку, а ныне больную старуху, очень гордую своей давнишней связью с великим князем Алексеем Александровичем. Николай совсем потерял голову. Проводил он у Манон дни и ночи. Изредка вспоминал обо мне и брал меня с собой в ресторан. Но мне скоро наскучило быть на вторых ролях. Я и сам завел любовницу и скромней, и милей Манон».

Но по возвращении в Россию Николая ждала подлинно роковая страсть. Она воплотилась в дочери графа Гейдена, очаровательной девятнадцатилетней Марине. В марте 1908 года она впервые увидела Николая и влюбилась без памяти. В данном случае это даже не фигура речи: девушка сочла ничего не значащим обстоятельством то, что она уже помолвлена с офицером полка конной гвардии графом Арвидом Мантейфелем. Более того, их свадьба уже была назначена на 23 апреля того же года.

С Николаем Марина познакомилась благодаря участию обоих в благотворительном спектакле. Именно она была инициатором их отношений, посылая предмету обожания романтические письма. Вскоре уже и сам Николай был влюблен в нее и тоже не желал думать о последствиях.

Феликс вспоминал: «Он решил жениться. Родители отказались дать согласие. Выбор его они не одобряли. Мне и самому он не нравился – слишком хорошо я знал девицу сию. Но помалкивал, чтобы не потерять братина доверия: еще надеялся остановить его». Надежда оказалась напрасной: «Жениху надоели проволочки, он потребовал назначить день. Николай пришел в отчаяние, девица рыдала и уверяла, что скорей умрет, чем выйдет за немилого».

И вот буквально за несколько дней до свадьбы ситуация вышла далеко за рамки светских приличий. Молодая невеста приехала на «прощальный» ужин в отдельный кабинет одного из модных петербургских ресторанов. Это, правда, не было свиданием наедине, но именно присутствие третьих лиц, оказавшихся посвященными в тайну их любви, сделало положение дел откровенно скандальным.

Например, один из гостей актер Блюменталь-Тамарин после обильных возлияний во всеуслышание стал призывать влюбленных вопреки всем условностям соединить свои судьбы. Невеста разрыдалась, готовая бежать с любимым куда глаза глядят. В ситуацию, выходящую из-под контроля, вмешался Феликс, который привез в ресторан мать Марины. Та забрала девушку домой, а младший брат убедил старшего отказаться от безумных планов. Впрочем, желая спасти его от неизбежного скандала, Феликс, пожалуй, усугубил ситуацию. Как знать, если бы помолвка тогда же была расторгнута, возможно, Николаю не пришлось бы подставлять грудь под выстрел.

Но тогда казалось, что инцидент, как говорится, исчерпан. Свадьба состоялась. Да какая свадьба! Три сотни гостей, среди которых – старший сын великого князя Константина Константиновича, князь Иоанн Константинович и командир полка конной гвардии генерал Гусейн Хан Нахичеванский. Сразу после торжества молодые уехали в свадебное путешествие в Париж. И вполне возможно, что Николай вскоре забыл бы о Марине, снова погрузившись в водоворот светских развлечений и мимолетных увлечений. Но не желала забывать о нем сама молодая уже не невеста, а жена.

Оказавшись в Париже, она безумно затосковала по объекту своей роковой страсти и начала слать ему отчаянные письма, в которых призывала приехать и спасти ее от ужаса жизни с нелюбимым (как она теперь однозначно удостоверилась) мужем. Это было, конечно, чистое безумие – вызов всем нормам и приличиям общества. Но Марина, как и ее возлюбленный, была дочерью Серебряного века и в письме к Николаю откровенно заявляла: «…ты забыл, что у меня ни капли рассудительности, что я никогда не буду жить разумом…».

И Николай тоже напрочь отказывается от рассудительности. Он собирается в Париж. Для бдительно следящей за ситуацией матери, блистательной княгини Зинаиды Юсуповой, он сочиняет довольно нехитрое оправдание внезапному вояжу в столицу Франции – якобы ему просто необходимо присутствовать на концерте Шаляпина, чьи триумфальные гастроли там в это время проходили. Трудно сказать, поверила ли ему мать, или просто понимала, что в любом случае его не удержит. Во всяком случае, княгиня Зинаида отправила вслед за братом куда более хладнокровного Феликса, в надежде, что он сможет держать ситуацию под контролем. Но к его приезду последствия уже были необратимыми…

Марина засыпала письмами не только Николая, но и собственную матушку. Она и ее возлюбленный в Париже поселились в одном отеле. Марина объявила мужу, что уходит от него, и стала появляться в публичных местах – в театре, на выставках – с Николаем.

Арвид Мантейфель еще в Париже намеревался вызвать оскорбителя на поединок. Но, видимо, как человек сдержанный и рациональный, понял, что причиной всему – его отказывающаяся «жить разумом» супруга. Было вполне очевидно, что Николай не имел ни малейшего намерения его оскорбить, а стал заложником рыцарского долга – явиться по зову пребывающей в отчаянии дамы. В такой ситуации представлялось вполне логичным просто развестись с женой и попытаться забыть все происшедшее как абсурдный сон.

Но возвращение в Петербург заставило всех участников рокового любовного треугольника столкнуться с жестокой реальностью. Весь высший свет активно обсуждал скандал. И в дело вмешались однополчане Мантейфеля. Мать Марины отправила Николаю тревожное письмо, в котором сообщала, что они вызвали графа в штаб-квартиру конногвардейцев в Красном Селе для дачи объяснений.

Вскоре состоялось объяснение Мантейфеля и с семьей Юсуповых. Феликс писал об этом непростом разговоре: «К нам явился сам гвардеец и объявил, что помирился с Николаем, винит во всем жену и намерен требовать развода. Дуэли мы, стало быть, могли не бояться и теперь со страхом ожидали последствий развода».

Со страхом, потому что Николай хотел жениться на Марине, а все его близкие совершенно не были в восторге от перспективы брака с такой, скажем так, спонтанной особой. Но, как вскоре обнаружилось, это была отнюдь не самая страшная перспектива.

Феликс в своих мемуарах утверждает, что Юсуповы были уверены – главная опасность миновала. Он рассказывает о своем разговоре с матерью вечером накануне дуэли: «Она сидела перед зеркалом, горничная укладывала ей волосы на ночь. До сих пор помню матушкины счастливые глаза. “Про дуэль все ложь, – сказала она. – Николай был у меня. Они помирились. Господи, какое счастье! Я так боялась этой дуэли. Ведь ему вот-вот исполнится двадцать шесть лет!” И тут она объяснила, что странный рок тяготел над родом Юсуповых. Все сыновья, кроме одного в каждом поколении, умирали, не дожив до двадцати шести. У матушки родилось четверо, двое умерли, и она всегда дрожала за нас с Николаем. Канун рокового возраста совпал с дуэлью, и матушка была сама не своя от страха. Но сейчас она плакала от радости».

Об этом загадочном проклятии и правдоподобии предания поговорим позднее. Эта легенда на все лады пересказывается в самых разных публикациях о роде Юсуповых. Но отметим, что Николай так и не успел стать князем Юсуповым, а носил до последнего дня фамилию отца – Сумароков-Эльстон. Последним представителем рода по мужской линии был его дед.

Впрочем, и этот сюжет разберем детально в дальнейшем, а пока обратимся к тому, как готовился к роковому поединку Николай. Удивительно, но он идет на него как агнец на заклание. Он ничуть не сомневается, что погибнет. В последнем письме к Марине молодой человек пишет: «Мне страшно тяжело, что я не вижу тебя перед смертью, не могу проститься с тобой и сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Подумай, как ужасно идти умирать за тебя и даже не знать, думаешь ли ты обо мне в это время. Марина, дорогая моя Марина, ты не знаешь, как я люблю тебя. Теперь около 5 часов, через 2 часа за мной заедут мои секунданты и увезут меня, и я никогда, никогда больше не увижу тебя. Отчего ты так далеко? Ты не услышишь меня, когда в последний раз произнесу твое имя. У меня даже нет твоей фотографии, чтоб поцеловать ее. Единственную вещь, которую я от тебя имею, – это маленькая прядь твоих волос, которую я храню, как святыню. Вот и все. Я не боюсь смерти, но мне тяжело умереть далеко от тебя, не увидав тебя в последний раз. Прощай навсегда, я люблю тебя».

Суд чести Конногвардейского полка постановил, что без дуэли не обойтись. Да, в России в те годы дуэль не была под запретом. Более того, в офицерских кругах даже поощрялась как средство воспитания чувства личной и корпоративной чести и как своеобразная тренировка боевого духа.

В 1894‐м, последнем году правления государя Александра III, были изданы правила об офицерских дуэлях. «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде» предписывали командирам все подобные дела направлять в суд общества офицеров. Этот орган мог счесть возможным примирение либо ввиду тяжести оскорблений постановить, что необходим поединок. Причем, что характерно, решение суда о возможности примирения носило рекомендательный характер, а вот решение о поединке было обязательным.

Тот, кто отказывался в такой ситуации идти к «барьеру», обязан был в двухнедельный срок представить прошение об увольнении в отставку. При отсутствии оного его увольняли без дальнейших проволочек решением командира.

Из 322 дуэлей, состоявшихся с 1894 по 1910 год в русской армии, 256 прошли именно по постановлению суда общества офицеров. Впрочем, погибали в поединках немногие. Смертью или тяжелым ранением завершились лишь 30 дуэлей.

Не вполне понятно, впрочем, какое влияние решение суда офицеров могло иметь на действия Николая. Никакой закон, никакой регламент не обязывал его принимать вызов. Он мог бы вообще не возвращаться какое-то время в Россию, путешествуя по Европе, чтобы переждать острую фазу конфликта. Именно к этому его, кстати, призывала Марина.

Но романтическая атмосфера Серебряного века сама провоцировала не только на опасные любовные приключения, но и на подражание роковым образам прошлого. И дуэль снова, как во времена Пушкина, становится распространенным средством выяснения отношений не только в офицерской, но и в литературной среде. Самый громкий поединок состоялся ровно через год после трагической дуэли, унесшей жизнь Николая.

Максимилиан Волошин и Николай Гумилёв сошлись, как они полагали, в том же месте на Черной речке, где дрались Пушкин с Дантесом. Вызов был брошен тоже из-за дамы – поэтессы Елизаветы Дмитриевой, писавшей под звучным псевдонимом Черубина де Габриак. Гумилёв был влюблен в девушку, которая предпочла Волошина. Первый позволил себе нелестным образом отозваться о ней на очередном поэтическом собрании. Узнав об этом, могучий Максимилиан дал сопернику пощечину, которая едва не сбила его с ног.

Волошин так описывал поединок: «На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки – если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему. Была мокрая грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилёв промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались».

Почему же таким же бескровным образом не завершилась дуэль, навсегда изменившая жизнь семейства Юсуповых? Казалось бы, оба понимали, скажем так, неадекватность ситуации. Феликс обвинял графа в том, что после выстрела Николая в воздух, его смертельный выстрел в брата – это чистое убийство. Но законы дуэли трактовали ситуацию иначе.

Ирина Рейфман в своем исследовании «Ритуализованная агрессия. Дуэль в русской культуре и литературе» пишет: «Так, например, в дуэли 1857 года между двумя офицерами один отказался стрелять в своего противника, и это великодушие едва не стоило ему жизни. Е.Д. Щепкина, жена актера М.С. Щепкина, рассказывает следующее: “Прежде пришлось стрелять Корсакову. Как взял пистолет, поднял, побледнел и говорит: “Я не могу стрелять, ибо это наверное – убью”, и выстрелил вверх. А Козлов молодой прямо в него, в бок. Тот и упал“. Стреляя в Корсакова, Козлов никоим образом не нарушил дуэльного кодекса: он только воспользовался своим правом выстрела. Поведение же Корсакова можно рассматривать как не вполне правильное, поскольку выстрел в воздух, сделанный первым из стреляющих, мог трактоваться как призыв к противнику ответить тем же. Пуристы дуэльной традиции (Пушкин в дуэли с Кюхельбекером, Михаил Лунин в знаменитой дуэли с Алексеем Орловым) позволяли себе стрелять в воздух только после того, как их противник уже сделал выстрел. Кроме того, отказ стрелять мог быть истолкован и как оскорбление противника – интерпретация, особенно вероятная в данном случае, поскольку Корсаков согласился на дуэль очень неохотно, ссылаясь на плохую репутацию Козлова».

Мог ли Мантейфель трактовать выстрел своего противника в воздух как дополнительное оскорбление? Вряд ли. Но он наверняка понимал, что так его может истолковать неумолимый офицерский суд чести.

Вспомним, что коллизия, когда военный не отказывается от дуэли, но отвергает необходимость следовать жестокому диктату ее правил, описана в русской литературе. Это история обращения будущего старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

Давайте рассмотрим эту историю, поскольку в ней очень наглядно явлена и беспощадность законов чести, и то, как и какой ценой человек в те времена мог подняться над ними. Старец вспоминает: «Расставили нас, в двенадцати шагах друг от друга, ему первый выстрел – стою я пред ним веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну, любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку да за ухо задело. “Слава Богу, кричу, не убили человека!” – да свой-то пистолет схватил, оборотился назад, да швырком, вверх, в лес и пустил: “Туда, кричу, тебе и дорога!” Оборотился к противнику: “Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в десять крат, а пожалуй, еще и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете”. Только что я это проговорил, так все трое они и закричали: “Помилуйте, – говорит мой противник, рассердился даже, – если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?” – “Вчера, – говорю ему, – еще глуп был, а сегодня поумнел”, – весело так ему отвечаю. “Верю про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению”.– “Браво, – кричу ему, в ладоши захлопал, – я с вами и в этом согласен, заслужил!” – “Будете ли, милостивый государь, стрелять, или нет?” – “Не буду, говорю, а вы, если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять”. Кричат и секунданты, особенно мой: “Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить; если бы только я это знал!” Стал я тут пред ними пред всеми и уже не смеюсь: “Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично?” – “Да не на барьере же”, – кричит мой секундант опять. “То-то вот и есть, – отвечаю им, – это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться, только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех, но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался и нечего его слушать. Господа, – воскликнул я вдруг от всего сердца, – посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем…” Хотел я и еще продолжать, да не смог, дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. “Благоразумно все это и благочестиво, – говорит мне противник, – и во всяком случае человек вы оригинальный”.– “Смейтесь, – смеюсь и я ему, – а потом сами похвалите”.– “Да я готов и теперь, говорит, похвалить, извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек”.– “Нет, говорю, сейчас не надо, а потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протяните – хорошо сделаете”. Воротились мы домой, секундант мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день: “Мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает”. Явились и защитники: “Выстрел все же, говорят, он выдержал”.– “Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения”.– “А кабы побоялся выстрелов, – возражают защитники, – так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить, а он в лес его еще заряженный бросил, нет, тут что-то другое вышло, оригинальное”. Слушаю я, весело мне на них глядя. “Любезнейшие мои, – говорю я, – друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что это я уже и сделал, я уже подал, сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю”. Как только я это сказал, расхохотались все до единого: “Да ты б с самого начала уведомил, ну теперь все и объясняется, монаха судить нельзя”, – смеются, не унимаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело, полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители, и потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят: “Ах ты, монах”, – говорят».

Но стать монахом – это, конечно, выбор далеко не для каждого. И Николаю такой вариант не мог и в голову прийти. Феликс так описывает страшный момент столкновения с необратимым – 22 июня 1908 года: «На утро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись. Вставайте скорей! Несчастье!.. Охваченный дурным предчувствием, я вскочил с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты доносились душераздирающие крики. Я вошел: отец, очень бледный, стоял перед носилками, на которых лежало тело брата. Матушка, на коленях перед ним, казалось, обезумела».

Красавица Зинаида Юсупова была совершенно сражена горем. С тех пор она уже никогда не танцевала на прежде столь любимых балах. И на судьбы всех причастных трагедия легла тяжелой черной тенью. На все отчаянные письма Марины, в которых она заклинала позволить ей проститься с любимым, никто из Юсуповых не ответил. Вскоре после похорон Николая состоялся развод.

Марина, осуждаемая всем высшим светом, уехала в Париж, где прожила до Первой мировой войны. Вернувшись на родину, она вышла замуж в 1916 году за полковника свиты императрицы Александры Федоровны Михаила Чичагова. Но вскоре пришлось покинуть Россию снова и уже навсегда. Муж скончался в эмиграции в 1932 году. Сама Марина умерла в 1969 году уже в совсем другом мире, где не было дуэлей и неумолимых законов чести, оставив книгу воспоминаний с характерным названием «Рубины приносят несчастье».

Парадокс в том, что убивший ради чести полка человека, к которому сам никакой ненависти не питал, Арвид Мантейфель все равно очень скоро уволился со службы. Утверждается, что сослуживцы отвернулись от него после роковой дуэли. С их точки зрения, при всем стремлении соблюсти все тонкости дуэльного кодекса, он все же поступил неправильно, застрелив Николая. В 1910 году он женился на Марии Шрейдер, после революции также покинул Россию и умер в эмиграции в 1930 году.

А несчастный Николай отправился в последнее свое путешествие – решено было похоронить его в родовом гнезде – усадьбе Архангельское. Когда поезд с гробом прибыл в Москву, на перроне его встречала великая княгиня Елизавета Федоровна. Она хотела поддержать, как могла, княгиню Зинаиду. От ближайшей к Архангельскому станции Павшино шесть километров до самого имения гроб несли на руках скорбные крестьяне.

Николай был погребен рядом с Татьяной Юсуповой, рано ушедшей сестрой княгини Зинаиды, у стен церкви Михаила Архангела на высоком берегу реки Москвы.

Князь Феликс Феликсович Юсупов вскоре закажет знаменитому архитектору Роману Клейну проект храма с усыпальницей. Туда и должны были перенести останки Николая. Усыпальница с величественной колоннадой не была полностью закончена до рокового 1917 года. Провести печальную церемонию перезахоронения не успели. И мавзолей стал памятником Николаю и одной из архитектурных и смысловых доминант ансамбля Архангельского, привнеся особую атмосферу светлой грусти в этот роскошный дворцово-парковый комплекс.

Убитый горем отец настоял на том, чтобы его прекрасный молодой сын был положен в гроб не в мрачном черном фраке, а в элегантном белом костюме. В нем он и запечатлен на посмертном портрете кисти Константина Маковского.

И в этом портрете уже нет ни «капризности», которую хотел поймать Серов, ни следов страстей. Есть только юность, которую оборвал жестокий рок. Он не дожил до 26 лет. Сбылось родовое проклятье?

Глава II

Степная легенда

Едигей

1352–1419

Откуда же взялось «проклятие Юсуповых»? Кто и за что его наложил? Во всех версиях оно связано с тем, что потомки бия Ногайской орды Юсуфа перешли из ислама в православие, то есть отреклись от веры предков. Это, конечно, очень странная история. Дело в том, что количество родов ордынского происхождения и в русской высшей аристократии, и во дворянстве в целом исчислялось многими десятками. И это были славные фамилии, громкие имена.

Князья Кантемиры, Кочубеи, Урусовы, Ширинские-Шихматовы, историк Николай Карамзин, герой войны 1812 года Алексей Ермолов, великий флотоводец Федор Ушаков, наш классик Иван Тургенев – да всех не перечесть – имели ордынские корни. Их предки когда-то перешли из ислама в православие. Но никто на эти роды никакого проклятия не накладывал. Так что одна из тайн Юсуповых так и останется неразгаданной.

Корни этого рода уходят в глубь веков. И если верить версии, которой придерживался сам Феликс, то он древнее не только Романовых, но даже и Рюриковичей.

«Основателем нашей семьи назван в семейных архивах некто Абубекир Бен Райок, потомок пророка Али, племянника Магомета. Титулы нашего предка, мусульманского владыки – Эмир эль Омра, Князь Князей, Султан Султанов и Великий Хан. В его руках была вся политическая и религиозная власть. Его потомки также правили в Египте, Дамаске, Антиохии и Константинополе. Иные покоятся в Мекке, близ знаменитого камня Каабы.

Один из них, именем Термес, ушел из Аравии к Азовскому и Каспийским морям. Захватил он обширные территории от Дона до Урала, где образовалась впоследствии Ногайская орда.

В XIV веке потомок Термеса Эдигей Мангит, слывший великим стратегом, ходил в походы с Тамерланом, основателем второй татаро-монгольской империи, бил хана-изменника Кыпчака, а потом ушел на юг к Черному морю, где основал Крымскую орду, иначе Крымское ханство. Умер он в глубокой старости, после его смерти наследники переругались и перерезали друг друга», – такой краткий экскурс в глубины своей родословной дает в воспоминаниях Феликс.

Увлекательная история, не правда ли? Вот только большинству читателей этот перечень имен мало что говорит. Давайте «расшифруем» это сообщение последнего князя Юсупова, ведь в нем содержится невероятно увлекательная история.

Во-первых, кто такой этот Абубекир, с которого род якобы и начинается? Вадим Трепавлов в своей «Истории Ногайской Орды» описывает следующую коллизию: «Происхождение рода от святого проповедника Ходжа Ахмеда Баба Туклеса послужило обоснованием власти мангыто-ногайских биев (так называли беков и беклербеков в восточном Дешт и Кипчаке). Традиция приписывает формулировку этой легитимности Нураддину. Когда он убил Тохтамыша и стал править его подданными, те принялись судачить: покойный хан доводился де потомком Чингисхану, а Нураддин “не из этого племени”. Новый властитель отозвался так: “Я от рождения верил и почитал единого Бога; сам Бог мне всюду покровительствовал; читал я много священных наших книг. А что я не из рода Чингизхана, то это меня ничуть не унижает, ибо я из племени славного турецкого богатыря Хочахмат-Бабатуклы”. Народ, выслушав эту речь, успокоился (Ананьев 1900, с. 12). Баба Туклес считался потомком халифа Абу Бекра, и в мусульманском обществе Золотой Орды XV в. такое обоснование правления, судя по всему, показалось достаточным. В Ногайской Орде данная концепция стала официальной, и мирзы считали свои родословные от эпохи Мухаммеда и первых халифов».

То есть ни много ни мало дальний предок Феликса, ногайский воитель Нураддин утверждал, что ведет свое происхождение от самого Абу Бакра, первого праведного халифа (владыки всех мусульман), правившего в 632–634 годах и являвшегося ближайшим сподвижником пророка Мухаммеда и его тестем, помимо всего прочего. Очень, если честно, сомнительно. Но у Нураддина не было иного выхода. Ему нужно было обосновать свою легитимность. Ведь Тохтамыш был законным ханом. А ханом мог стать только потомок великого Чингисхана. Чем-то надо было «перебить этот козырь». И вот версия о происхождении от повелителя всех, кто поклоняется Аллаху, конечно, должна была впечатлить кочевников.

Убеждает ли она современных исследователей? Скажем так, у нас нет никаких твердых аргументов ни за, ни против. Но о чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что отец самого Нураддина Едигей был фигурой такого масштаба, что более чем годится на роль родоначальника Юсуповых. Это был буквально человек-легенда. О нем было сложено степное эпическое сказание, которое в разных версиях было известно среди народов, которые сформировались после распада Золотой Орды.

Вот отрывок из татарского варианта:

- В пятнадцать лет созвал Идегей

- Девяносто сыновей

- Девяностоглавой орды.

- Молвил: «Вступим в борьбу сейчас.

- Если я одолею вас, —

- Стану я над вами главой.

- Одолеет меня один из вас, —

- Станет он главой надо мной!»

- Идегей, сказав так,

- Свой простой снял кушак,

- Как знамя, над площадью вознёс.

- Начал борьбу Идегей.

- Девяносто сыновей

- Одолеть его не могли,

- Всех Идегей одолел.

- Побежденным он повелел

- Снять одежды, в кучу сложить,

- И речь такую повел:

- «Это – Токтамыша престол.

- Я сяду, вы будете мне служить».

- И потом сказал Идегей:

- «Тот, кто скачет среди травы,

- Кажется, – хан Токтамыш.

- Не склоните пред ним головы.

- Если “салям” не скажет он сам,

- Первыми не говорите “салям”».

То есть реальный «великий стратег», как его именует Феликс, в памяти степняков стал эпическим богатырем и защитником народа от тирана Тохтамыша. Уточню сразу же, что речь идет о том самом Тохтамыше, который в 1382 году взял и сжег Москву, обнулив, как ему казалось, тем самым результаты Куликовской битвы.

На самом деле взаимоотношения этого знаменитого хана и Едигея были куда сложнее, чем рисует их сказание. Вообще, перипетии борьбы за власть между золотоордынскими претендентами на ханство превосходят любые плоды воображения авторов современных фэнтези типа «Игры престолов».

Поначалу оба они служили Урус-хану, жестокому правителю, казнившему во избежание конкуренции всех ближайших родственников. Но когда палачи хана добрались и до отца Тохтамыша, тот бежал к великому «потрясателю вселенной» Тимуру в Самарканд. Почему к нему на службу перешел Едигей, история умалчивает. Возможно, он просто понял, что будущее за человеком, который не стесняется строить пирамиды из черепов, как это прекрасно изобразил много позже современник Феликса Юсупова Василий Верещагин на своем полотне «Апофеоз войны».

Тимур Ленг (Тимур Хромец – отсюда европеизированная форма Тамерлан) поддержал претензии на трон царевича-Чингизида Тохтамыша, дал ему войско, и тот начал биться сначала с Урус-ханом, который, впрочем, вскоре скончался, а потом и со всеми, кто стоял на его пути. Но со временем главной неодолимой преградой станет для него именно Едигей.

Между тем в Золотой Орде к тому времени уже более двадцати лет продолжалась «Великая замятня», как назван этот период непрерывной войны в русских летописях. Начался он с того, что «доброго царя» (так его называют опять же в летописях) Джанибека убил собственный сын Берлибек. А того – его брат Кульпа.

Георгий Вернадский в своем исследовании «Монголы и Русь» пишет: «Следует отметить, что два сына Кульпы носили русские имена – Михаил и Иван; первое имя было популярно у тверских князей, а второе – у московских. Нет сомнений, что оба сына Кульпы были христианами. Их крещение, должно быть, оскорбило мусульманское большинство князей и вельмож и помогло младшему сыну Джанибека Наврусу организовать другой дворцовый переворот, в котором убили и Кульпу, и его сыновей (примерно 1360 год)».

Но это было только начало. Уже через год убивают и Навруса, а на престол вступает представитель другой ветви Чингизидов. После чего начинается кровавая карусель бесконечной смены ханов, в которой брат шел на брата, а сын – на отца. Именно эта ситуация и позволила, кстати, московским князьям задуматься об освобождении от ордынской зависимости.

В этот период возвышается всем известный Мамай. Вот только ханом называть его совершенно неправильно, ибо, как и Едигей, Чингизидом он не был и на престол претендовать не мог. Зато он мог сажать на него марионеточных ханов. Позднее ровно тем же займется и Едигей.

Конфликт Мамая с Москвой возник именно из-за того, что он, не имея на подобный диктат формальных прав, потребовал платить «выход» (дань) в том же размере, что и при Джанибеке. И строго говоря, Дмитрий Донской, ведя войско на Куликово поле, действовал в интересах Тохтамыша, который стремился раз и навсегда устранить «делателя королей» Мамая и сам стать единственным и непререкаемым степным владыкой.

Поэтому, когда Мамай после поражения, понесенного от русских ратников, собирал новую армию для нового похода на Москву, внезапный и сокрушительный удар ему нанес именно Тохтамыш. После понесенного от него поражения Мамай бежал в Крым, в Каффу (ныне Феодосия), город, который находился под контролем генуэзцев. При себе у него была казна, на которую он собирался нанять новых воинов, но генуэзцы его просто зарезали, «и так окончилось во зле зло Мамаевой жизни», – подвел итог русский летописец.

Одержав победу, Тохтамыш потребовал от князя Дмитрия того же, чего хотел его противник, – выплат по прежним, утвержденным до «замятни» ставкам. Но московский князь, видимо, полагал, что в благодарность за борьбу с Мамаем ему полагается скидка. Это противоречие и привело к тому, что Тохтамыш пошел на Москву и в 1382 году, обманом захватив ее, сжег. Дмитрий, как известно, загодя ее покинул, чтобы, как утверждается, собрать войска. Но ничего собрать он не успел и вынужден был принять условия победителя. А они были суровыми.

Вернадский пишет: «От всех русских княжеств требовалось возобновить регулярные выплаты дани и других налогов по ставкам, установленным во время правления Джанибека, которые были значительно выше ставок периода великой смуты в Орде. Народу Великого княжества Владимирского в 1384 году нужно было выплатить тяжелые контрибуции или золотом (тамга), или серебром (дань). Новгородцы были обложены Черным бором. Более того, Русь опять должна была поставлять воинские отряды в армию хана, когда бы он их ни затребовал. Хотя в русских источниках нет определенного свидетельства о возобновлении воинской повинности, из персидских источников известно, что в 1388 году русские войска составляли часть великой армии Тохтамыша».

То есть русским пришлось идти в поход на Тимура. Как только Тохтамыш утвердился на престоле, он решил, что ничего своему благодетелю не должен, и между ними началась кровавая борьба. И в этой борьбе родоначальник Юсуповых Едигей был сначала верным слугой Тимура, а потом начал свою игру, да такого масштаба, что, без преувеличения, решил судьбу всей Восточной Европы.

Проблема Тохтамыша была в том, что его энергия и амбиции не соответствовали его полководческим талантам. Тимур разгромил его в первый раз на берегах Сырдарьи. Представьте, в такую вот даль ходили русские ратники во главе с сыном Дмитрия Донского Василием! К счастью, значительной части из них, включая самого молодого князя, удалось вернуться на родину.

Но беда была в том, что Тимур запомнил, что русские были союзниками Тохтамыша. И когда «железный хромец» сам пойдет в поход в земли Золотой Орды, угроза снова нависнет над Москвой.

В 1391 году неподалеку от современной Самары Тимур снова разгромил Тохтамыша. С ним был и верный Едигей. А еще через четыре года, в очередной раз нанеся поражение неблагодарному хану, Тимур отправился в карательный поход на Москву. Но взяв Елец, он по неизвестной причине развернулся и снова ушел в степь.

Согласно православному преданию, он увидел во сне сияющую Деву, которая велела ему не посягать на Москву. Как раз в это время в нее был из Владимира перенесен чудотворный образ Богородицы. Если вам трудно поверить в эту версию, то, честно говоря, предположение, что непобедимый Тимур мог опасаться тех сил, которые способны выставить против него русские, гораздо менее вероятно.

А на обратном пути он вдобавок разорил два главных центра Золотой Орды – Астрахань и Новый Сарай, или Сарай-Берке. После этого о возрождении ее могущества можно было только мечтать. Тохтамыш не собирался отказываться от своей цели – вернуться на престол Бату-хана. Но на его пути встал уже сам Едигей. Он провозгласил новым ханом другого царевича-Чингизида – Тимур-Кутлуга. И большинство степняков ему присягнули.

И тогда Тохтамыш решился на очень нестандартный ход. Во главе уже совсем небольшого войска он прибыл в Киев и обратился за помощью к знаменитому воителю – великому князю Литовскому Витовту. Вот у кого амбиции вполне совпадали с дарованиями. При нем государство буквально на глазах стало превращаться в сверхдержаву, контролирующую огромные территории от Балтики до Черного моря.

Витовт понимал, что если Тохтамыш с его помощью вернет власть, то сам он фактически сможет не только контролировать политику хана, но и подчинит себе Москву, которая была его главным конкурентом в деле консолидации русских земель. Отметим, что в его войске были князья Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский и знаменитый воевода Дмитрий Боброк – герои Куликовской битвы, которые считали, что Витовт своими дарованиями вполне заслуживает право стать гегемоном Восточной Европы.

Но в армию, которую он начал собирать, входили не только литовские и русские полки. К нему присоединились и польские витязи, и даже отряд рыцарей Тевтонского ордена. Это было мощное, в основном европейское войско, противостоящее степной орде.

В начале августа 1399 года две враждующие армии встретились на берегах Ворсклы (приток Днепра), вероятно, недалеко от того места, где однажды будет построен город Полтава и Петр Великий в 1709 году разобьет шведов. В истории так нередко бывает, что старые поля сражений будто притягивают к себе новые битвы. Например, тот же Тохтамыш разгромил Мамая на реке Калке, видимо, неподалеку от того места, где состоялась самая первая схватка русских с монголами.

Вернадский так описывает столкновение, которое решило участь гигантских евразийских пространств: «Согласно Никоновской летописи, хан Тимур-Кутлуг предлагал Витовту заключить соглашение, а не воевать. Витовт потребовал, чтобы хан признал себя его вассалом, и имя Витовта появилось на монетах Золотой Орды. Едигей от лица Тимур-Кутлуга отверг требования Витовта и, в свою очередь, потребовал, чтобы его тамгу (герб рода) чеканили на литовских монетах. Теперь единственным выходом стала война. Яростная битва свирепствовала несколько часов. Войска Витовта были, казалось, на пороге победы над монгольской армией под командованием Едигея, когда резервные отряды Тимур-Кутлуга атаковали литовцев с тыла. Татары Тохтамыша первыми приняли бой, и скоро вся армия Витовта была смята. Тогда как самому Витовту с небольшой свитой удалось спастись, большое количество русско-литовских князей погибло в бою, среди них Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский и Дмитрий Корятович (Боброк-Волынский). “И кто мог счесть всех литовцев и русских, и поляков, и германцев, павших в этот день?” – горько замечает летописец».