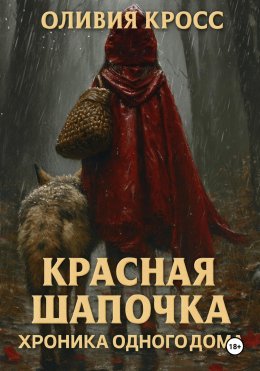

Читать онлайн Красная шапочка. Хроника одного дома

- Автор: Оливия Кросс

- Жанр: Фанфик

ГЛАВА ПЕРВАЯ

. ДОМ, КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛСЯ НА КРАСНОМ

Дом семьи Шапочников стоял на окраине селения так давно, что никто уже не помнил, кто первым выложил фундамент из речных валунов и почему в стенах, если прислонить ухо в ветреную ночь, слышался тихий гул, похожий на биение огромного сердца. Крыша была крыта черепицей цвета засахаренной крови, и каждый закат, даже тусклый и несмелый, распускался над нею пылающим цветком: казалось, будто солнце упирается в дом лбом, чтобы вспомнить собственное имя. В те часы у дверей останавливались прохожие и, снимая шляпы, спрашивали у друг друга – шёпотом, будто боялись разбудить в стенах старую женщину, – сколько лет этому дому, на чьём плечевом костяке он держится, и кому завещано его дыхание. Старики отвечали, что дом нашит на красную нить, и нить эта – не пряжа и не шелк, а жила, вытащенная из предвечного зверя, имя которого произносить нельзя, если хочешь дожить до жатвы.

У Шапочников, как говорили, все девочки рождались с горячими ушами, будто к ним прикладывали невидимую кружку с кипятком, и это было первым признаком того, что род не прервётся. Мать девочки – звали её Анна, но в деревне больше кликали Матушкой-Иглой – с утра до ночи сидела у окна, штопая чужие рубахи, затыкая в них холод и пустоту, а по вечерам доставала из сундука шапочку – тот самый кусок ала, родовой и упрямый, – освобождала её от нафталиновой дремоты и, подышав на бархат, надевала дочери на голову с движением, похожим на благословение. Девочку звали Лизой, что значило «обещанная», но в деревне её имя редко употребляли: её и в школе, и на колодезной улице, и в церковной ограде звали просто Красной, как зовут дождь – дождём, не задумываясь, что у него, может быть, есть фамилия.

Никто не знал, откуда в роде взялось это обычаем закреплённое красное. Одни уверяли, что прародительница, беглянка из дальних степей, привезла кусок ткани из каравана, где торговали корицей и ревенем, и ткань была выкрашена соком насекомых, у которых крылья – как тёмный сахар, а глаза – как уголь на дне кузницы; другие – что красный цвет явился в род в год великого наводнения, когда хлынувшая вода смыла с кладбищ погребальные ленты, и одна из них, перелетев через ограду, прицепилась к воротам Шапочников и висела там три дня, как жар-птица за хвост. Третьи же, самые молчаливые, говорили: «красное – это память, ткань души», и делали знак на груди, как будто защищались не от сглаза, а от забывчивости.

Анна с надрывом смеялась, когда про неё шептались «Матушка-Игла», но от прозвища не отказывалась: игла – тонкий меч, ей под силу пришивать человека к миру, как пришивают пуговицу к пиджаку, чтобы он не сорвался в пропасть, когда ветра сорвут с небес привычные ориентиры. Так она и жила: с утра – бархатный блеск шапочки, к вечеру – синеватый след иголки на пальце и чуть заметное сияние вокруг дочерней головы, будто шапочка не шилась из материи, а росла на девочке, как растёт на дереве плод.

Отец девочки исчез в год большой воды, когда ветер, как распущенный конь, ломал ставни и развязывал тугие узлы в волосах женщин. Его лодку нашли через четыре дня у дальних тростников, перевёрнутую брюхом к небу, как дохлую рыбу. На носу лодки был привязан пучок красных нитей – Анна накануне привязала, чтобы дорога не забыла его имени; нити намокли, потяжелели и превратились в тонкие пиявки, впившиеся в дерево. Деревня говорила, что его забрал Волк-Вода, тот, который не воет, а плещется, и что выкуп можно было бы принести в виде кувшина с горячим молоком и пятикопеечной монеты, но Анна отказалась от выкупа – от жизни не откупишься звоном меди, сказала она, и прижала к груди дочернюю голову. С тех пор Лиза во сне слышала стук: будто кто-то из дальних комнат дома барабанит по крышке пустого сундука. Она часто просыпалась с солью на губах, как будто пила морскую воду, и долго сидела у окна, глядя, как в чернеющем дворе перебегают тени котов, – и каждый кот оставлял след, похожий на письмена, которые никто не умеет читать.

Бабушка жила в лесу. Её звали Пелагея, но это имя давно износилось на языках и стало пахнуть сушёной мятой; потому многие называли её просто – Баба, и в этом слове помещались и старость, и знание, и аптекарская баночка с крохотным золотым порошком, который спасает от лихорадки. Одни утверждали, что Баба ушла в лес по собственному желанию, потому что деревня её заедала шёпотом: мол, у неё глаза, в которых отражаются не только люди, но и звери, и если таких глаз не прикрывать платком, то можно сглазить камень; другие говорили, что её сослали в лес невидимые судьи – дерево заступилось за неё и, притянув дом к себе, на корнях вынесло его на опушку, где тени более сочны, чем ягоды, и молчание гуще, чем шерсть у щенка. В те годы, когда в доме Анны исчезали зерно и мыло, когда из угла пропадала икона и вместо неё на стене долго светилось мокрое пятно, Баба присылала письма. Письма приходили не по дороге, а по ветру: ветка тукалась в стекло, и на ветке висел лист – дубовый, кленовый, иногда осиновый, и на листьях, если их подержать над паром чая, проступали строки. Анна читала письма вслух, глотая слёзы и шепча слова языка, которым, казалось, говорили не люди, а мошки, когда вечером ставят самовар и под потолком загорается первая муха.

«Мне снится твоя девочка, – писала Баба, – у неё на висках тонкие голубые жилки, как реки на старой карте, и она носит такой свет над головой, каким обычно освещают путь умершим. Пусть придёт ко мне, когда у ясеня на перекрёстке повеснут первые паутинки – я дам ей хлеба, который не черствеет, и слово, которое не рвётся даже в зубах у зверя».

Ни Анна, ни Лиза не знали, что слово, «которое не рвётся», когда-то спасло дом от исчезновения. Говорили, что в год весёлых кротов, когда земля под ногами вздувалась, словно у неё случилась вспышка ревности к небу, из дома ушли сразу три стены, оставив на месте себя только холодные линии воздуха. Дом стоял, как карточный, и готов был уйти в первый же ветер, но Баба бросила ему на крышу слово, тяжёлое, как утюг. Слово легло рядом с трухлявой вороной, которую мальчики из соседних дворов носили за хвосты, и дом, как бы опомнившись, снова приладил к себе стены, украсил их старыми календарями и треснувшими зеркалами и задышал – медленно и равномерно, как спящий ребёнок.

Когда Лизе исполнилось двенадцать лет, Анна с утра подняла крышку сундука и долго искала на самом дне тугой узелок с запахом табака – Баба когда-то завязала туда пучок горьких трав для дорожной памяти – и, не найдя, вместо него достала грубую льняную салфетку бабушкиной работы, на которой были вышиты красной ниткой ветви, похожие на реки. Она завернула в салфетку хлеб – тот самый, который в печи, кажется, поднимался от неведомой музыки, – поставила рядом бутыль с малиновым вином, в котором плыло три спелых месяца прошлого года, припрятанных ради большой радости, и сказала дочери:

– Пора, Красная. Лес не терпит слёз, а дорога – долгих прощаний. Возьми хлеб, возьми вино, и помни: ты несёшь бабушке не еду – ты несёшь ей наш дом.

Лиза молча кивнула, поправила шапочку – она, казалось, жила отдельно от головы и требовала к себе внимания, как капризная кошка, которая хочет быть любимой на своих условиях, – и вышла. Собаки на улице залаяли тонко и бегло, будто просили у неё хоть кусочек её смелости; петух на соседнем дворе откашлялся и закричал так устало, будто кричит уже сотню лет; небо опустилось чуть ниже, позволив Лизе рассмотреть на его животе маленькие шрамы – может быть, следы от молний, может – от человеческих желаний. Дом вздохнул ей вслед, как вздыхает человек, выпускающий из рук письмо, которое, возможно, никто никогда не прочтёт, но которое надо было написать, чтобы не умереть от недосказанности.

В тот день в деревне никто не бросал за Лизой жменю соли на дорогу, чтобы отвадить беду: зерно не завезли уже третью неделю, куры несут пустоту, и в кадке на дне застыл запах. Но все, кто видел Лизу с корзиной, с красным на голове, всерьёз и без зависти подумали: «Вот она, ниточка», – и на минуту почувствовали тепло в груди, как чувствует его человек, к которому вернулась потерянная вещь: пуговица в траве, слух после болезни, имя после долгих лет молчания.

И только один человек – лесничий с одноименным прозвищем, которое он носил как выкуп за чужую злость, – отворил ставню, посмотрел вслед Лизе через зелёную сетку и перекрестил воздух ножом, которым только что резал хрящ на журчащей головой щуке: «Иди-иди, – пробормотал он, – всё равно вернёшься. Все возвращаются. Даже те, кто уходит в лес».

Так Лиза, щурясь и прикасаясь плечом к тонкой тени от края деревни, вступила на дорогу, которую некоторые зовут «туда», а другие – «вовнутрь».

ГЛАВА ВТОРАЯ

. ЛЕС, КОТОРЫЙ НАСТРАИВАЛ ВРЕМЯ

Лес начинался не с первой ряби на воздухе и не с запаха смолы, а с тишины, в которой слышался атомный звон. Эта тишина была не пустотой, а полным, упакованным как чемодан, присутствием всего: чужих разговоров из позапрошлого года, последнего писка зайчонка, который родится через неделю, тяжёлого и бодрящего сопения зимы, которая ещё дышала в ущелинах корней, и шептания листьев, которыми деревья обмениваются новостями. И каждая новость была не меньшей важности, чем царский указ: «Куст смородины сломала сойка»; «Ветер сменил напев на полтона ниже»; «Семь муравьев, сбившись в связку, перетащили семечко на восточную сторону».

Лиза, ступив с дороги на податливую землю леса, почувствовала, как у неё за ушами, где у её рода пульсировала память, зашевелились две невидимые струйки тепла, будто кто-то приложил к её вискам два крошечных живых песка, и каждый песок пел. Корни деревьев, сложенные как пальцы великанов, поднимались из земли и снова уходили вниз, делая шаги без ног; папоротники, при каждой вспышке солнечного света, раскручивали очередную спираль, как часовые механизмчики; на мху лежали живые бусы – слёзы, вероятно, чьего-то невидимого горя, которое лес, подобно опытному богу, принял и берёг. Лиза – девочка с корзиной, Лиза – короткое слово, как ключ, – шла, и каждый шаг она делала не одна: рядом ступали те, кто носил эту шапочку до неё: узкие босые стопы прабабки, которая умерла от смеха, услышав в сорок третью весну, что её муж вернулся; тяжёлые стопы тётки Варвары, которая смеялась, как изломанный колодец; прозрачные стопы сестры Анны, умершей в год своей невесть кому нужной свадьбы. Шапочка, показалось, начинала вести Лизу, как ведут за руку, и Лиза – первый раз в жизни – почувствовала, что может закрыть глаза и идти, не спотыкаясь, потому что когда мир держит тебя, глаза становятся только зеркалами, а не фонарями.