Читать онлайн Александр Александрович Максимов

- Автор: Василий Манских

- Жанр: Биографии и мемуары

© Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Научно-биографическая литература» (разработка, оформление), 1959 (год основания), 2015

© Манских В. Н., 2025

© ФГБУ «Издательство „Наука“», редакционно-издательское оформление, 2025

СЕРИЯ «НАУЧНО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Основана в 1959 году

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ И ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ им. СИ. ВАВИЛОВА РАН ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ БИОГРАФИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ:

академик РАН М. А. Пальцев (председатель редколлегии),

доктор исторических наук Р. А. Фандо (зам. председателя редколлегии),

доктор исторических наук О. А. Валъкоеа (ученый секретарь редколлегии),

академик РАН Ю. А. Золотое,

академик РАН Ю. Ф. Лачуга,

академик РАН Я. Г. Лобачевский,

академик РАН Ю. В. Наточил,

член-корреспондент РАН И. А. Захарое-Гезехус,

член-корреспондент РАН Ю. М. Батурин,

доктор физико-математических наук В. П. Визгин,

доктор физико-математических наук С. С. Демидов,

доктор биологических наук Т. И. Ульянкина,

доктор биологических наук О. П. Белозеров,

доктор медицинских наук А В. Владзимирский,

доктор географических наук В. А. Широкова,

доктор технических наук В. П. Борисов,

доктор технических наук А. В. Постников,

доктор исторических наук С. С. Илизаров,

доктор исторических наук К. В. Иванов

Предисловие

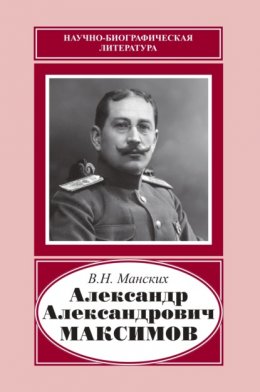

В истории науки Александр Максимов – фигура, своеобразная до чрезвычайности. Даже ответ на вопрос «Так кто же Вы, Александр Максимов?» оказывается совсем не таким простым.

Основоположник учения о стволовых клетках? Нет, это заблуждение, хотя и достаточно часто встречающееся на страницах посвященных ему биографических статей.

Автор унитарной теории кроветворения? И этот ответ будет не вполне правильным, не говоря о том, что сегодня уже не каждый специалист в области гематологии (науки о крови) сможет адекватно объяснить, что же в действительности представляла собой унитарная теория и чем она принципиально отличалась от альтернативных концепций.

Наверное, Максимов открыл какой-нибудь факт или феномен, носящий его имя? И этого о нем сказать не получится, тем более что некоторые установленные им факты просто не нашли подтверждения при дальнейшем развитии науки.

Но, может, он был совсем особым, ярким представителем знаменитой первой волны белой эмиграции? В какой-то степени – да, хотя Максимов никогда не был на территориях, занятых белыми армиями, политикой он не занимался, да и история его эмиграции очень неясна.

Очень трудно точно определить, почему имя Александра Максимова не кануло в Лету. И если приглядеться внимательнее к этому феномену, то оказывается, что он носит весьма сложный научно-культурный характер. Здесь будет все: восторженные оценки достижений коллегами-современниками (ныне оценка этих достижений не так однозначна), конъюнктурная реклама в наше время (та самая слава первооткрывателя «модных» ныне стволовых клеток), удачное место «на правильной стороне истории» (речь, конечно, об унитарной теории кроветворения, главным апологетом которой был Максимов), крайне – до карикатурности – своеобразная внешность и личность, причем парадоксально привлекающими оказываются даже такие, обычно отталкивающие черты, как высокомерие, педантизм и избыточная любовь к служебному мундиру. Здесь мы поставили точку, но вовсе не для того, чтобы закончить перечисление, а только чтобы отделить от других один из главных, на наш взгляд, факторов, обеспечивших Максимову бессмертие. Речь идет о потрясающем, практически не имеющем равных таланте к созданию гистологических иллюстраций – как в оригинальных работах, так и, что очень важно, в обзорах и классических учебниках.

Пожалуй, нет ни одной посвященной А. А. Максимову публикации, где не содержалась бы заслуженная похвала его рисункам. Таких примеров множество – начиная от личного письма профессора университета Цинциннати Ч. Фута (18 июня 1927 г.): «Ваши иллюстрации являются наиболее красивыми среди большого количества рисунков, что попадали в поле моего зрения с 1910 года, я чрезвычайно завидую Вашей способности создавать такие красивые и в то же время правдивые микроскопические ландшафты»[1] – до заметки в современном руководстве по гистологической технике: «Мог ли бы кто-нибудь создавать рисунки, которые были бы также полезны, как цветные микрофотографии? Хорошо, вероятно, не в наше время, но каждый, кто видел рисунки Максимова, которые иллюстрируют его учебник (в дальнейшем – Блума и Фоусетта), понимает, что такое возможно. Не многие, вероятно, очень мало кто может рисовать как Максимов, но каждый может пользоваться рисунками для того, чтобы помочь себе изучить гистологические препараты»[2]. Кстати говоря, упоминание рисунков Максимова в руководстве по гистотехнике вовсе не случайно – такое высокое качество иллюстраций возможно только при виртуозной технике изготовления препаратов, и во многом непревзойденная техническая репутация Максимова (легенды о которой бытовали даже в 70-х годах прошлого века) зиждется именно на впечатлении от этих иллюстраций. Более того, значительное, если не подавляющее большинство цитирований Максимова на протяжении всего ХХ в. – это именно цитирование его рисунков в монографиях, руководствах и учебниках (от книг классика гистологии А. А. Заварзина до последних изданий учебника для врачей под редакцией Ю. И. Афанасьева и Н. А. Юриной). Можно сказать, что в этом отношении бессмертие работ Максимова может быть доказано с вещественной, криминалистической точностью.

Жанр этой книги далек от принятого в подобных случаях панегирика, равно как и от сухого стиля энциклопедической статьи. Странно, но до сих пор о А. А. Максимове не вышло ни одной крупной работы на русском языке – только короткие статьи, в большинстве своем повторяющие друг друга[3]. И хотя настоящая работа основывается главным образом на опубликованных материалах, в ней предпринята попытка обобщить и критически осмыслить все накопленные в литературе данные, впервые приводятся материалы из некоторых упущенных из виду источников (в частности, это касается данных о семье ученого), а также содержится первая полная библиография опубликованных работ Максимова. Эта библиография примерно на 20 % шире предыдущих списков, и в ней впервые приводятся полные выходные данные для всех публикаций, включая и те редкие издания, ссылки на которые на протяжении столетия давались неверно или неточно, в том числе и самим Максимовым!

Автор предпринял попытку дать периодизацию творчества А. А. Максимова, проследить внутреннюю логику и охарактеризовать содержание всех его значительных публикаций (в том числе ранних и поздних работ, которые часто лишь называют при перечислении). Кроме того, кажется весьма интересной и оригинальной идея подробно разобрать «кухонные» секреты легендарной максимовской гистологической техники, кое-что из которой может и сегодня не без пользы применяться в лабораторной практике. Вся эта, достаточно изысканная по современным меркам техника, была опробована в лаборатории автором, так что суждения в этом разделе во многом опираются на личный опыт. Наконец, будет показано, как эти три компонента – «стволовая клетка», «унитарная теория кроветворения» и «творчество А. А. Максимова» соотносятся между собой в контексте его и нашего времени.

В настоящей книге при упоминании любой публикации А. А. Максимова дается ссылка на ее номер в списке опубликованных работ, заключенный в {фигурные скобки}, все ремарки, ссылки на литературу и расшифровки даются в [квадратных скобках].

Работа над этой книгой оказалась настолько же захватывающей и интересной, насколько сложной и трудоемкой. В частности, пришлось разыскать все опубликованные А. А. Максимовым работы в старых книгах и журналах (полного комплекта которых нет даже в крупнейших российских библиотеках), на трех европейских языках (с устаревшей, а часто и с просто оригинальной авторской терминологией). Иногда эти работы уже оказывались отсканированы в приемлемом качестве (простейший и нечастый случай), иногда их удавалось найти в каталогах Российской государственной библиотеки (конечно, не оцифрованных), проявляя чудеса поисковой библиографической изобретательности, или в немецких библиотеках, выкупить (после не всегда простых переговоров) на сайтах типа Amazon.com или Abebooks.com и даже откопать на чердаках, среди груд никому не нужного книжного хлама, покрытого пылью многих десятилетий и голубиным пометом. Многие источники, в том числе и некоторые экземпляры, послужившие для настоящего издания, уже недоступны, поскольку переполненные библиотеки отправили эти «устаревшие и маловостребованные» издания на глубокую консервацию («штабелирование») или на уничтожение.

Изначально книга была задумана и реализована как биография с приложением большого альбома – собрания всех рисунков А. А. Максимова из его опубликованных работ с оригинальными подписями и их переводом на русский язык. К сожалению, оказалось невозможным включить это приложение в настоящее издание.

В заключение хотим поблагодарить члена-корреспондента РАН А. Н. Лукашова, А. В. Красикову и Д. К. Обухова за помощь в поиске некоторых труднодоступных и редких изданий, а также профессора Е. В. Шеваля за обсуждение рукописи и существенные замечания.

Часть I

Жизненный путь

Глава 1

От рождения до гимназии (1874–1882)

Всякому, кто берется писать о А. А. Максимове, неизменно приходится столкнуться с крайним дефицитом биографических данных и с гигантскими, часто странными лакунами, а то и с откровенным мифотворчеством. Отчасти это связано, вероятно, с тем, что этот ученый отличался крайней закрытостью и оставался «человеком в футляре» даже для ближайшего окружения. По этой причине мы имеем очень немногочисленные и в основном внешние впечатления о Максимове, отраженные в воспоминаниях знавших его людей. С другой стороны, Максимов, как эмигрант, был в СССР на положении персоны нон грата (хотя этот статус не стоит чересчур пре увеличивать), и мысль о публикации сборника избранных сочинений (как это было сделано для «первого советского гистолога» А. А. Заварзина) или биографической книги любому чиновнику показалась бы откровенно нелепой (показательно, что вся советская литература о Максимове ограничивается отдельными статьями 1920-х и 1970–1980-х годов). Новое же отечество Максимова, США, никогда не считало его своим классиком (в отличие, например, от приютившей И. И. Мечникова Франции) и прагматично ограничилось лишь изданием наиболее коммерчески значимой части наследия – учебника гистологии для врачей[4]. Выходит, что ситуация с Максимовым вполне естественная, ведь никаких поводов для глубоких изысканий в отношении его биографии раньше просто не возникало. Это несколько напоминает историю математика Эвариста Галуа, интерес к которому возник также спустя много десятилетий после смерти и биография которого столь же загадочна и содержит множество лакун.

Особенно густым туманом покрыто все, что связано с семьей и ранними годами жизни А. А. Максимова. Удивительное начинается с самого первого и, казалось бы, простого пункта – с точной даты рождения. В автобиографии (Curriculum vitae), приложенной к докторской диссертации, Максимов сообщает, что он родился в семье купца, православного вероисповедания, в 1874 г. {13}. Некоторые источники, в частности, некролог, написанный учеником Максимова по Военно-медицинской академии (ВМА) Н. Г. Хлопиным, уточняют дату рождения – 4/17 февраля [132]. Надо полагать, что во время написания некролога Хлопин имел перед собой все необходимые документы архива кафедры гистологии ВМА. Однако десятилетия спустя заведующий той же кафедрой – А. А. Клишов – тоже пишет статью о Максимове. И даже печатает ее в том же самом журнале, где опубликован некролог за подписью Хлопина, в «Архиве анатомии, гистологии и эмбриологии». И в списке литературы у Клишова есть ссылка на этот некролог. Но вот странность: дата рождения Максимова в статье Клишова указана иная – 4/16 февраля 1874 г. [43]. Можно было бы счесть причиной этого различия банальную опечатку, если бы публикации в западных журналах [148, 155, 156, 158, 170, 196, 197], первоисточником которых является некролог за авторством чикагского ученика Максимова Уильяма Блума [152], не указывали радикально иную дату – 22 января. Та же дата стоит и в краткой биографической справке, приложенной к каталогу фонда Максимова в архиве Чикагского университета [189]. Еще иногда называют дату 3 февраля [44] или 3 февраля / 22 января [141]. Точку в этой истории, по-видимому, поставил Р. В. Деев [31], который впервые указал дату рождения (22 января) со ссылкой на первоисточник – разысканное им метрическое свидетельство о рождении и крещении А. А. Максимова [55].

Трудно сказать, с чем связана путаница с датой рождения, но вероятнее всего, с непривычкой к новому календарю в 1929 г., когда родоначальник путаницы Хлопин писал некролог. Крещен А. А. Максимов был 10 марта 1874 г. в Екатерининской церкви при Императорской академии художеств [55]. Этот последний момент нельзя не счесть символическим: как будет видно далее, крещен был один из выдающихся художников, хотя и специфического, гистологического толка.

Факт рождения в семье купца был указан в автобиографии самим А. А. Максимовым (а не в семье служащего, как это указано в [44]). Иногда, без ссылки на источник, пишут, что его отец был зажиточным купцом [40, 141] (даже 1-й гильдии [140]), а иногда сообщают, что практически никаких сведений о его родителях не сохранилось [21]. И, что удивительно, никогда не указывают ни имен родителей, ни точного места рождения Максимова. О членах семьи иногда говорят, что Александр был вторым ребенком, родившимся после сестры Клавдии, которая на пять лет старше его [21, 170].

Однако автору удалось установить, что все эти утверждения ошибочны. Дело в том, что все предыдущие биографы А. А. Максимова (кроме Р. В. Деева) не только не затрудняли себя поисками документов в архивных фондах, но и почему-то не принимали во внимание тот факт, что в дореволюционные времена в столице России регулярно издавалось огромное количество всевозможных периодических справочников – о лицах, недвижимости, учреждениях и прочем, поскольку иные способы поиска контактных данных и информации для частных лиц были недоступны. И для поиска сведений о семье А. А. Максимова оказалось достаточным просто перелистать несколько этих изданий. Сегодня такие справочники оцифрованы, их можно найти в интернете. В частности, среди них есть «Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и др. званий, получивших свидетельства и билеты по 1 и 2 гильдиям на право торговли и промыслов в С.-Петербурге». Если мы раскроем том этого справочника за 1875 г. [118] (год спустя после рождения А. А. Максимова), то в алфавитном перечне купцов 2-й гильдии на с. 388 прочтем: «Максимов, Александр Максимович, 53 лет, в купечестве состоит с 1871 года, Жит.: Вас. Ч. 1 уч. в доме № 32 по 5-й линии. При нем состоят: жена второго брака Вера Петровна, от второго брака сын Александр 10 месяц., дочери Евгения и Клавдия и дочь жены Вера Николаевна Савельева (807)». Цифра в скобках обозначает номер свидетельства на право торговли.

Других купцов Александров Максимовых, имеющих, кроме того, сына Александра 10 месяцев (справочник, очевидно, составлялся по данным, актуальным на конец предыдущего года) и дочь Клавдию, в справочнике не имеется. Нет никаких сомнений, что это и есть отец А. А. Максимова. Более точные данные о возрасте домочадцев находим в томе за 1877 г.: главе семейства 55 лет, жене – 38 лет, сыну – 3 года, дочери Евгении – 8 лет, дочери Клавдии – 6 лет, падчерице – 18 лет. Интересно, что при первом упоминании А. М. Максимова в Справочной книге (1872) [116] никакие члены семьи не числятся – что, очевидно, связано с неполнотой поданных им сведений.

По справочнику можно (с помощью простой арифметики) предположительно установить и годы жизни Александра Максимовича, поскольку в последний раз он упоминается в томе за 1886 г.: 1821–1886. Интересно, что кроме Александра Максимовича в справочнике имеются еще 8 других купцов Максимовых (все 2-й гильдии), причем трое из них имеют отчество Максимович. Примечательно и то, что все остальные купцы Максимовы значительно моложе отца Александра Александровича и имеют более раннюю дату вступления в купечество. Трудно сказать, являются ли они родственниками (братьями) или просто все принадлежат к первому поколению выбившихся в купцы крестьян, получивших фамилию по имени отца и потому сходную с отчеством. Отметим, что даже в самом раннем доступном томе справочника – за 1865 г. [114] – нет никаких упоминаний о купце Максиме Максимове. Чем занимался А. М. Максимов до того, как стал самостоятельным купцом, неизвестно. Возможно, помогал вести дела кому-нибудь из своих более успешных родственников, уже бывших купцами.

Примечательно и другое. Обычно в краткой справке наряду с членами семьи и местом жительства указывается также и род торговли, а часто и недвижимость, которой владеет тот или иной купец. Ничего подобного нет ни в одном из томов, где присутствуют сведения об отце Максимова, только сказано, что образование он получил в частном учебном заведении (в справочнике за 1886 г.) [123], хотя упоминается и о домашнем образовании (в издании 1877 г.) [120]. В период с 1871 по 1886 г. (год последнего упоминания) неоднократно меняется и адрес семьи Максимовых. Из дома № 32 по 5-й линии Васильевского острова (где Максимовы жили по крайней мере с 1871 г., а значит, именно здесь и должен был родиться сын Александр) они переехали в дом № 116 по Невскому проспекту (1875), затем в № 11 по Большому проспекту (1876), № 18 по 1-й линии Васильевского острова (1881) и в дом № 30 (1884) там же [117–124]. Нет никаких сведений о том, что именно послужило причиной переезда в каждом случае – коммерческие успехи (это вероятно при переезде на Невский проспект) или, наоборот, финансовые неурядицы (например, с этим может быть связано возвращение на Васильевский остров). Однако такая частая смена адресов говорит о том, что отец А. А. Максимова не имел своего дома в Санкт-Петербурге и был вынужден снимать жилье, а также и о том, что его финансовое положение не было стабильным. На момент последнего упоминания в справочнике (на момент смерти?) он так же, как и прежде, оставался купцом 2-й гильдии.

Сама по себе принадлежность к 2-й гильдии еще ничего не означает, это очень разнородная группа предпринимателей, включавшая и вполне успешных коммерсантов, и таких, дело которых балансировало на грани разорения. Трудно, однако, считать человека без собственного дома и к рождению сына только три года как вступившего в купечество (заметим, на 50-м году жизни) «зажиточным купцом». Между прочим, отсутствие у Максимовых своей жилой недвижимости подтверждается также и тем, что они не числятся в справочнике домовладельцев Санкт-Петербурга (например, за 1892 г.) [113].

Дом № 32 по 5-й линии Васильевского острова, где родился А. А. Максимов.

Фото автора и А. С. Птицына, 2020 г. Дом существовал уже в 1770-х гг. как одноэтажное здание на полуподвале, таким он оставался и в 1874 г., когда родился Максимов [12, 62]

Не лишним будет заметить, что смерть (или, что очень маловероятно, уход от дел) отца А. А. Максимова наступила в год, когда сыну исполнилось 12 лет, и едва ли семья, кормилец которой умер или ушел на покой, могла процветать. Не в этом ли следует искать причину нескольких характерных черт и привычек Максимова, которые, как известно, формируются с детства? Ведь от непростого, но амбициозного прошлого его семьи ему могла достаться не только привычка к купеческому пробору на голове, анекдотичному для профессора-медика (да еще и военного, для которого должно быть правилом презирать торговцев), но и, например, чрезвычайная скрытность относительно скромной, совсем не аристократического масштаба жизни за нарочито шикарным фасадом. Впрочем, имеются свидетельства, правда, на уровне слухов, что от родственников («тетушек») Максимов унаследовал значительные капиталы[5]. Свою роль могли сыграть и сословные предрассудки: купечество, какими бы капиталами оно ни обладало, все равно не могло быть поставлено в один ряд с аристократией, внешний шик коммерсантов нередко бывал попыткой скомпенсировать социальные комплексы.

Так что же нового удалось узнать, листая и сопоставляя между собой все эти многочисленные статьи и некрологи в медицинских журналах и справочники полуторавековой давности? Довольно немало.

Александр Александрович Максимов родился 22 января 1874 г. в Санкт-Петербурге. По-видимому, это произошло в доме № 32 по 5-й линии Васильевского острова (дом сохранился, хотя и несколько раз перестраивалcя). Мальчика крестили 10 марта в Екатерининской церкви при Императорской академии художеств. Будущий ученый рос в семье уже пожилого отца Александра Максимовича Максимова, только-только выбившегося в купцы, и матери Веры Петровны, которая была моложе мужа на 17 лет. Для обоих родителей это был уже не первый брак. Вера Петровна, очевидно, впервые вышла замуж за некоего Николая Савельева, судя по годам первой дочери, в возрасте около 20 лет. Александр был вовсе не вторым, а третьим или даже, если считать падчерицу, четвертым (и, по-видимому, последним) ребенком в семье. Кроме него, в семье было еще три девочки – уже взрослая единоутробная сестра Вера, старшая (на 5 лет) сестра Евгения (никогда не упоминаемая биографами) и значительно более близкая по возрасту Клавдия (которая была старше Александра всего на 3 года, а не на 5 лет[6]). Не удивительно, что именно с последней у Александра в дальнейшем сложились самые тесные отношения. В финансовом плане семья жила неровно: нередко отцу улыбалась удача в делах, но за ней все-таки следовали спады (хотя едва ли дело доходило до нужды), и в конце концов, когда Александру исполнилось 12 лет, купеческий статус семьи окончился, вероятно, по причине смерти отца.

Глава 2

В гимназии К. И. Мая (1882–1891)

Отец А. А. Максимова, писавший о себе в справочнике то как о человеке с домашним образованием, то с образованием, полученном в частном учебном заведении, по-видимому, этого своего образования стыдился, и потому Александр был определен в легендарную частную немецкую школу К. И. Мая. Она была удобна еще и тем, что располагалась на Васильевском острове (10-я линия, дом № 13) [15, 110].

Школа имела три отделения: небольшое коммерческое, с углубленным изучением английского языка, реальное – с акцентом на естественные науки, французский и немецкий языки, но без права поступления в университет (а только в высшие специальные заведения вроде технологического или горного институтов) и гимназическое, с латынью и греческим, дающее право на дальнейшее обучение в университете. По общим отзывам, это было весьма нестандартное первоклассное учебное заведение (с лозунгом «сперва любить, потом учить»), в котором обучалось довольно много детей успешных разночинцев. Так, в частности, ту же школу (но несколько позже, и не гимназическое, а реальное отделение) окончил классик советской гистологии А. А. Заварзин [61]. Вообще же список выдающихся деятелей, вышедших из этой школы, весьма велик [15]. Популярность и престиж данного учебного заведения, вероятно, повлияли на решение «купца православного вероисповедания» отдать своего сына в «немецкую» гимназию (а не в какое-нибудь коммерческое училище), ассоциирующуюся скорее с иноземцами-лютеранами. Даже если у семьи не всегда было благополучно с финансами, на образовании, по-видимому, решили не экономить.

Важным преимуществом гимназии К. И. Мая являлся сильный акцент на изучении иностранных языков, особенно немецкого (на котором велось преподавание), – основного языка науки того времени. Свободное владение этим языком явилось ключевым условием, позволившим выпускникам школы (не только А. А. Максимову, но и А. А. Заварзину) публиковать статьи в журналах высшего ранга (например, в таком чрезвычайно требовательном к объему и качеству издании, как «Архив микроскопической анатомии» («Archiv für Mikroskopische Anatomie»)) и легко конкурировать с европейскими коллегами. Это, вопреки стереотипу, тогда вовсе не было банальностью, и, например, соученик Максимова по Военно-медицинской академии профессор-хирург В. А. Оппель в своих мемуарах с досадой жаловался на невозможность непосредственного контакта с зарубежной наукой по причине недостаточного владения языками [67].

О гимназических годах А. А. Максимова почти ничего не известно, за исключением того, что он окончил гимназию первым из учеников, с золотой медалью {13} и в восьмом (выпускном) классе его балл, судя по сохранившемуся в архиве классному журналу, составлял 4,69 [31, 110]. Такой балл считался чрезвычайно высоким, и немногие ученики могли им похвастаться [31, 110]. Никаких воспоминаний одноклассников о Максимове в гимназическую пору не сохранилось, но, судя по его скрытности, проходящей главной чертой характера через всю жизнь, вряд ли стоит предполагать наличие у Александра теплых отношений с кем-либо из них. Нет и никаких свидетельств относительно увлечений Максимова чем-либо или кем-либо. Скорее всего, сосредоточенность на себе и на своих успехах в учебе не оставляла для этого ни сил, ни времени.

Глава 3

Студент Императорской Военно-медицинской академии (1891–1896)

Если исходить из утверждения, что А. А. Максимов происходил из семьи зажиточного купца, то трудно понять, почему гимназия и Военно-медицинская академия, а не коммерческое училище (которое, наряду с реальным училищем, имелось в составе школы К. И. Мая) были выбором для единственного сына в этой семье. Другое дело, если полагать, что коммерческая деятельность, доставившая гораздо больше хлопот и разочарований, чем прибыли, не рассматривалась семьей А. А. Максимова как надежное занятие, по крайней мере в сравнении с профессией успешного врача. В таком случае выбор Императорской Военно-медицинской академии кажется совершенно очевидным. По имеющимся сведениям, Максимов был принят в качестве своекоштного студента, т. е. обучающегося на свой счет и не получающего казенной стипендии от Академии [78]. Это, однако, не означает, что он действительно учился только на средства своей семьи. В протоколах Конференции ВМА сохранилась запись о том, что во время всего обучения студент А. А. Максимов получал именную «стипендию Дуброво», которую он после окончания курса просил сохранить за ним на время прохождения докторантуры (эту просьбу Академия удовлетворила) [78].

К счастью, в отличие от гимназических лет, годы пребывания А. А. Максимова в Академии нашли отражение в воспоминаниях сокурсников, и, в первую очередь, в превосходных мемуарах В. А. Оппеля, которому принадлежит, пожалуй, наиболее рельефный «портрет» Александра: «Среди новых товарищей некоторые бросались в глаза. Удивительно, что глаз сразу отличает в толпе – а ведь сумма студентов также представляет собой толпу студентов – выдающиеся фигуры. На первом месте по своей оригинальности стоял А. А. Максимов. Его быстро узнала вся Академия. В университете в то время появились так называемые белоподкладочники. Это были студенты преимущественно юридического факультета, которые носили сюртучки с иголочки, сюртучки обязательно на белой подкладке. У этих студентов грудь всегда была колесом, шпага широкая и длинная, как меч, далеко выглядывала за полу сюртука. Студенты эти фланировали по Невскому и набережной, наводняли театры и концерты, болтались целый день по визитам, проводили ночи на балах. Их идеалом были офицеры Конного или Кавалергардского полков. Этих студентов звали „белоподкладочники“. В этом роде, но не совсем, был Максимов.

Императорская Военно-медицинская академия. Фото 1914 г.

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vma_by_Bulla.jpg)

Совсем мальчишка – он был самый молодой студент в Академии – он был всегда с иголочки одет, всегда носил шашку. Он с уважением относился к форме, таким он остался до сих пор. Насмешки его не трогали. Он был слишком убежден в своей правоте, чтобы изменить своим привычкам и взглядам. В противоположность „белоподкладочникам“, Максимов был лучшим студентом на курсе по учению. Гимназию он кончил с золотой медалью. Академию окончил первым. Так с первого курса и было видно, что он кончит первым. Всегда на первой скамейке, всегда с тетрадками, чуть ли не самый аккуратный посетитель всех лекций, Максимов резко выделялся своей оригинальностью. И нужно было быть случаю, который он до сих пор с досадой вспоминает. Будучи аккуратен к форме, конечно, Максимов был аккуратен и в отдании чести. Однажды, когда он шел с группой студентов с одной лекции на другую, по Нижегородской, по которой студенты шли, проезжал Пашутин [начальник Военно-медицинской академии. – В.М.]. Студенты не отдали чести. Не отдал чести и Максимов, причем не отдал только потому, что не заметил начальство. Начальство же заметило непочтение. Оно остановило извозчика, подозвало студентов, и вот Максимова отправили в комендантское. Вышло совсем глупо. Но отсидеть пришлось» [67, с. 135–136].

«По вечерам шли практические занятия по диагностике. Велись они большею частью помощниками Чудновского. Мы усердно слушали больных, прислушиваясь к шумам сердца, учась различать „бронхиальное“ дыхание от „везикулярного“ и „жесткого“. В палатах полутьма, часть больных на койках, страдают, часть больных полусидит. Все таинственно. Подводит ассистент к одному больному, подводит к другому. Показывает чахоточных, учит выстукивать, учит ощупывать. Мы старательно и серьезно следуем из палаты в палату. Вспоминаю при этом Максимова. Он занимался в той же группе, в которой и я. Максимов с первых курсов решил, что врачом-практиком он не будет, что его сфера – гистология и патологическая анатомия. Потому он к больным относился с некоторой – как бы это сказать – с некоторой не то боязнью, не то брезгливостью. Он, прежде чем выслушивать больного, клал свой чистенький носовой платок на тело больного и только после этого прикладывал свое ухо, если выслушивание шло просто ухом. Если выслушивание происходило с помощью стетоскопа, то тогда наш Максимов смело клал конец трубки на больного» [67, с. 200–201].

Этот психологический портрет Максимова кажется настолько ярким и исчерпывающим, что к нему не требуются какие-либо дополнения. Это явно аутическая личность, со всеми характерными атрибутами данного типа. Не удивителен и отказ от клинической карьеры, для успеха в которой эмпатия и коммуникабельность (напрочь отсутствующие у аутистов) куда важнее способности к углубленному анализу (которые как раз являются сильной стороной аутических личностей). А вот патологическая анатомия и тесно связанная с ней гистология, дающие огромный простор для сугубо индивидуального и кропотливого научного творчества, и к тому же доставляющие огромное эстетическое наслаждение своими микроскопическими картинами, как раз в наибольшей степени соответствуют склонностям и характеру аутистов. Между прочим, именно эти специальности до сих пор являются своеобразными «ловушками» для личностей аспергеровского типа, выбравших медицинскую профессию [165], и случай Максимова прекрасно укладывается в эту тенденцию.

В формальной автобиографии А. А. Максимов упоминает, что помимо гистологии на первом курсе его увлекала ботаника {13}. Это увлечение не вылилось в серьезное научное творчество, но, по-видимому, интерес к ботанике у Максимова сохранялся на протяжении всей жизни. В воспоминаниях Маргарет Блум (жены ученика Максимова Уильяма Блума) есть свидетельство, что во время совместного отдыха в Швейцарии Максимов обожал удивлять своих спутников, называя по-латыни разные встречавшиеся на их пути растения [158][7].

Профессор К. Н. Виноградов

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vinogradov_Konstantin_Nikolaevich.jpg)

Занятиями А. А. Максимова по патологической анатомии руководил профессор Константин Николаевич Виноградов. Это был типичный для того времени представитель своей профессии – крепкий специалист-профессионал, однако без склонности ставить и решать оригинальные научные задачи. Основные работы Виноградова были посвящены патологоанатомической казуистике. Главное его достижение – своего рода подарок судьбы. Уехав из столицы на профессуру в только что открытый Томский университет (для многих сотрудников переполненных столичных кафедр в то время это был единственный способ получить профессорское место), он за два года пребывания там описал новый тип гельминта человека – сибирскую, или кошачью двуустку (Opisthorchis felineus). Это был первый случай описторхоза у человека, случайно обнаруженный на вскрытии, и именно благодаря этой работе [19] имя К. Н. Виноградова до сих пор упоминают в специальной литературе. Такой же была и его докторская диссертация, которая представляет собой подробное описание единичных случаев сапа и сибирской язвы [18]. И нет ничего странного, что первые работы Максимова, которые вышли из лаборатории Виноградова, также посвящены детальному описанию случаев редких патологоанатомических изменений, найденных при вскрытии.

Именно к такого рода публикациям принадлежит самая первая работа А. А. Максимова «К вопросу об ангиомах гортани». Она была представлена академической Конференции в 1894 г. и опубликована в газете «Врач» в 1895 г. {1}. За эту работу автор удостоился премии «имени профессора, действительного статского советника Т. Иллинского» {13}[8].

Одновременно с учебой в Академии и обработкой секционного и операционного материала Максимов выполнил свое первое довольно крупное морфологическое исследование экспериментальной патологии – «Гистогенез экспериментально вызванного амилоидного перерождения печени у животных». Это исследование имеет сразу несколько черт, типичных для последующих работ Максимова: изысканную гистологическую технику, детальность описаний, исследование на животных из разных классов позвоночных, интерес к субклеточным структурам, и, конечно, очень хорошо выполненные цветные таблицы рисунков описанных структур. Оно было напечатано в год выпуска из Академии в первом томе только что организованного «Русского Архива патологии, клинической медицины и бактериологии» (1896) {3} и подано на конкурс Конференции ВМА (под девизом «Aller Wahrschein-lichkeit nach wird sich das Gebiet dieser Dinge allmählich vergrössern»[9]), где удостоено золотой медали [79][10].

Таким образом, ко времени окончания Академии А. А. Максимов был уже автором трех[11] печатных работ, хотя и вышедших в малопрестижных тогда русских изданиях. Потом работа об амилоидозе была переведена им на немецкий язык и послана в главный патологоанатомический журнал того времени – Вирховский Архив, в котором и опубликована через два года {10}.

Академию А. А. Максимов окончил в 1896 г., первым по успеваемости (из 109 выпускников), с занесением имени на мраморную доску в актовом зале Академии и с награждением «премией имени заслуженного профессора, действительного статского советника И. Буша» {13}. В этой истории не обошлось без воли нелепого случая. По воспоминаниям В. А. Оппеля, он и А. А. Максимов были практически равными конкурентами на первое место в академическом выпуске. Дело решил низкий балл, полученный Оппелем на экзамене по офтальмологии, который ему неожиданно выставил не отличавшийся особой строгостью профессор Л. Г. Беллярминов (возможно, в отместку за свою неспособность поставить диагноз при обследовании студента Оппеля, обратившегося к нему на прием по поводу глазных симптомов при гнойном гайморите) [67]. Так имя Максимова оказалось увековеченным на мраморе Академии.

Глава 4

Докторант Академии (1896–1898)

16 ноября 1896 г. А. А. Максимов «по конкурсу, также первым, оставлен Конференцией на 3 года при Академии для дальнейшего усовершенствования в избранной им специальности – по собственному желанию на свой счет» {13}. Так об этом говорит скучная протокольная запись в диссертационной автобиографии. К счастью, этот конкурсный день оказался достаточно подробно описан в мемуарах В. А. Оппеля, тоже конкурировавшего за место при Академии: «День конкурса обычно торжественный день. Конференция начинается в 10 часов утра. Студенты, теперь уже врачи, собирающиеся конкурировать, скопляются в передней. Профессора в заседании Конференции выбирают тему для сочинений. Нам была дана тема „Самоотравление организма, как причина заболевания“. Тема мне известная, тема, которой я, будучи студентом, интересовался, так что писать мог легко.

Когда тема профессорами выбрана, тогда молодых врачей приглашают в Конференцию. Они стоят, вcтают и профессора. Ученый секретарь читает тему. Начальник Академии дает разъяснения о том, как писать, как заклеивать конверты и т. д. Врачи удаляются в Актовый зал, а профессора расходятся по своим делам. Дается на писание около 5–6 часов.

Конференция собирается вновь в 7 часов вечера. Зала ярко освещена, почти все профессора присутствуют, посреди длинного стола стоят угощения, так как сидеть приходится долго: разносят чай. Начинается чтение сочинений. Вскрывается только конверт с сочинением, на нем и на конверте, в котором таится фамилия писавшего, ставится соответствующий номер. Профессора читают по очереди. Иногда сыпятся замечания: если написано что-нибудь очень несуразное. Иногда слышатся одобрения, иногда перекликаются насчет сочинения, но больше каждый сам соображает или советуется с соседом касательно оценки сочинения. Так читаются все поданные сочинения. А их иногда бывает до 70! Ясное дело, чтение затягивается далеко за полночь, кончается иногда чуть не в 5 утра.

Когда кончилось чтение сочинений, то каждое сочинение баллотируется. Число выборных и черных шаров считается. Допускаются к дальнейшему конкурсу только те сочинения, которые получили избирательное большинство. Остальные сочинения, т. е. конверты с фамилиями провалившихся при баллотировке сочинений, не вскрываются. Зато вскрываются конверты с фамилиями выборных. Теперь к количеству выборных шаров прибавляется количество пятерок, полученных на выпускных экзаменах, и по сумме устанавливается очередь оставления при Академии.

Сочинение, как я сказал, мне было писать нетрудно. Но я очень беспокоился о своем почерке. Читать его весьма затруднительно. Не знаю, почерк ли помешал или сочинение недостаточно понравилось, но я получил самое меньшее избирательное число шаров за сочинение. Сумма с отметками была почтенная. Тем не менее, конкурируй я на казенный счет, я бы уступил бы пальму первенства другому. А тут вышло так, что все 7 казенных вакансий были тоже заняты, а на свой счет конкурировали два человека: Максимов и я. Максимов остался, да он остался бы и на казенный счет, а я остался потому, что конкурировал на свой счет.

Когда конкурс подходит к концу, молодые врачи, заинтересованные, собираются в передней и ждут. Ждали и мы. Ждали часов до 3 ночи. Наконец, отворились двери Конференции, вышли некоторые профессора и прочли нам список оставленных при Академии» [67, с. 228–229].

Формально Максимов был зачислен в качестве врача Клинического военного госпиталя и преподавателя кафедры патологической анатомии [72].

Этот краткий трехлетний период в жизни А. А. Максимова, как никакой другой, отмечен лихорадочными «поисками себя», своего места в науке и своей темы. В это время еще выходят его статьи, посвященные патологоанатомической казуистике, по-видимому, выполненные в студенческие годы {7, 8}. Но, очевидно, он понимает, что описание случайных редких находок на вскрытиях – хорошая забава, скрашивающая жизнь патологоанатома-практика, но тупиковый путь для настоящего ученого. Работа по экспериментальному исследованию амилоидоза тоже не родила у Максимова каких-либо идей, делающих ее дальнейшее развитие перспективным (да и не могла родить, так как рутинная светооптическая морфология к тому времени уже сделала практически все от нее зависящее, и для прогресса в изучении амилоидоза требовались уже биохимические подходы, полностью отсутствовавшие в конце ХIX в.).

А. А. Максимов – выпускник Военно-медицинской академии

(https://picryl.com/topics/alexander+a+maximo)

Максимов принимается за исследование эмболии легочной артерии в эксперименте, обращая особое внимание на важную для клиники эмболию элементами плаценты {4}. Для этой работы ему понадобилось множество беременных крольчих, а для распознавания того клеточного материала, который попадает в легкие – детальные данные по цитологии плаценты. Эти два обстоятельства привели к тому, что у него в руках оказалось настолько большое число гистологических препаратов последа кролика, что на этом побочном материале удалось написать две крупные морфологические работы, напечатанные в авторитетнейшем журнале того времени – «Архиве микроскопической анатомии» («Archiv für Mikroskopische Anatomie») {6, 20}. Может быть, данный факт и не имел бы такого уж большого значения, если бы единственное представление Максимова на Нобелевскую премию, сделанное А. С. Догелем, не начиналось с упоминания именно этих вполне добротных, но все же не эпохальных работ. Работа о паренхиматозной эмболии легких закончилась публикацией статьи в Вирховском Архиве {9}. Как и в случае с амилоидозом, едва ли можно было ожидать значимых результатов при разработке этой темы стандартными морфологическими методами.

В этот же период появляются первые работы А. А. Максимова по гематологии, по-видимому, также связанные со случайными наблюдениями над изменениями эритроцитов на мазках крови {12, 14, 15}. Правда, главный результат этих работ – утверждение о возможности образования кровяных пластинок только при разрушении эритроцитов – оказался настолько ошибочным, что в дальнейшем сам автор предпочел не упоминать об этом «достижении», а ученик Максимова У. Блум не включил первую (и наиболее «еретическую») из этих публикаций в список работ, приложенный к некрологу учителя [152].

В это же самое время, в феврале 1897 г., А. А. Максимов вступил в так называемое «Русское общество охранения народного здравия», 14 октября того же года он был избран секретарем 1-го (биологического) отделения общества {13}. Трудно сказать, как долго он пребывал членом этой организации и что вообще сподвигло его вступить в общество, главными задачами которого было изучение вопросов гигиены и алкоголизма, хотя время от времени там делались доклады на самые разные темы. В частности, на заседаниях общества Максимов рассказывал о всех тех своих работах, о которых мы говорили выше, а две из них были даже опубликованы в журнале общества в качестве предварительных сообщений на русском языке {4, 5}. Просматривая выпуски данного журнала, содержащие протоколы заседаний, нельзя не поразиться одной характерной черте Максимова, которая бросается в глаза и при изучении протоколов других научных форумов с его участием (в частности, {45, 46}), а именно – Максимов практически никогда не участвует в полемике по докладам, за исключением ответов на вопросы после собственных выступлений. В этом можно видеть продолжение тех самых проявлений аутичности и даже высокомерия, которые были отмечены еще при обучении в Академии.