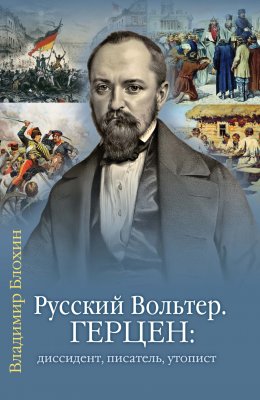

Читать онлайн Русский Вольтер. Герцен: диссидент, писатель, утопист. Очерки жизни и мировоззрения

- Автор: Владимир Блохин

- Жанр: Биографии и мемуары, Критика

© Блохин В.В., 2024

© Издательство «Весь Мир», 2024

От автора

Предложенная книга – очерки, незавершенное исследование! Хотя издано немало книг и научных работ, автор счел возможным под определенным углом зрения посмотреть на эту крупную фигуру властителя дум оппозиционной России. В книге, очевидно, многие вопросы остались «за кадром»: не показаны последние годы жизни Герцена, в стороне от исследовательского интереса остались вопросы о взаимоотношениях Герцена с оппозиционными силами в России. По мнению автора, благодатными темами являются вопросы о месте Герцена в русской общественной мысли. Ждут своего часа исследования о взаимоотношениях Герцена и русского общества 1830–1840-х годов. И тем не менее автор предложил пристально вглядеться в отдельные аспекты жизни и деятельности мыслителя. В своих очерках автор опирается на значительное наследие герценоведения, богатый массив историографии.

В.В. Блохин 17.11.2024

Предисловие. Нарушая каноны

Признаюсь, я взялся за вступительный текст к книге моего давнего друга и коллеги Владимира Владимировича Блохина с некоторой долей скепсиса. Казалось бы, что нового можно сказать о человеке, ставшем символом и певцом русской свободы, на творческом наследии которого выросло не одно поколение оппозиционной интеллигенции, от народников и большевиков до современных диссидентов. Первоначально я думал, что ограничусь чем-то вроде формальной рецензии с выверенными фразами о несомненных достоинствах и некоторых недостатках, сводящихся чаще всего к оформлению текста. Но, вчитавшись и увидев искреннюю заинтересованность автора, решил поделиться не только впечатлениями от работы, но и некоторыми соображениями, что нарушает каноны обычного вступления.

Прежде всего подкупает стремление автора не показать, а понять своего героя, что невозможно, с одной стороны, без осмысления огромной литературы, посвященной А.И. Герцену, а с другой – без некоторого сострадания, дающего возможность увидеть потаенные черты его личности и взглядов. Только такой подход позволил преодолеть устоявшиеся стереотипы и раскрыть сотканную из противоречий и вместе с тем цельную фигуру Герцена. Мне кажется, что это первая книга о нем, в которой удалось преодолеть каноны, избежать односторонности и однозначности, показать не столько идеолога, основоположника народничества, сколько человека, который под влиянием своей личной природы, жизненных потрясений и веяний времени шел к обретению невозможного – истины и душевной гармонии. На этом пути Герцен воспринимал различные, на первый взгляд несовместимые идеи и позиции, например, свободу личности, служившую знаменем либерализма, и крестьянскую общину, ставшую в его построениях основой теории русского социализма; осуждение мещанства с его жаждой обладания собственностью и стремления к личному денежному достатку; критику самодержавия, приводящую к анархизму, и надежды на государство как творца прогрессивных реформ и др.

Автор пытался вскрыть объединяющий эти полярные черты стержень, подходил к идее России, народа, патриотизма. Однако этот «треугольник», как представляется, оказался несколько в стороне от основного направления научного поиска. Более того, обоснованно выявляя присущее Герцену противоречивое отношение к России, пораженческие настроения эпохи Крымской войны, справедливо подчеркивая связь настроений с неприятием Герценом самодержавия, автор все же не акцентировал внимание на отказе писателя воспринимать историческое государство как выразителя глубинных чаяний народа, защищавшего интересы России, а не Гольштейн-Готторпской династии, о чем он так красноречиво писал в своих памфлетах. И все же нельзя не отдать должное смелости автора, заострившего вопрос о патриотизме Герцена.

В книге мыслитель далеко не монолитен, он предстает живым человеком, со свойственными ему обретениями и ошибками, достижениями и слабостями, временами принимающим тяжелые удары судьбы со слезами на глазах.

Автор заставляет задуматься и об актуальности теоретических исканий Герцена, например, о его преодолении идеализации Запада и отказе от идеи необходимости следования России по европейскому пути; об обосновании мыслителем великого будущего отечества, в случае если оно сохранит и разовьет свою общинную самобытность. Злободневными представляются и рассуждения автора об отношении Герцена к государству, его отождествлении прочной вертикали власти и деспотизма, присущие части нашей современной интеллигенции.

Интересны разделы книги о связи Герцена с бароном Ротшильдом, с акулами европейского капитализма XIX века, с политическими кругами Британии, которые в существенной степени корректируют наши представления о родоначальнике русского социализма. Эмоционально окрашен раздел книги о личной драме Герцена, его взаимоотношениях с Натальей Александровной Герцен.

В обращении к читателю автор намеренно заявил об очерковой форме своего исследования, что вполне объяснимо как многогранностью заявленной темы, так и тем, что разговор о Герцене как человеке и мыслителе будет продолжаться и впредь…

Профессор кафедры истории России

РУДН им. Патриса Лумумбы, доктор исторических наук Р.А. Арсланов

Герцен в интеллектуальных отражениях

Вместо введения

При обращении к наследию и жизни Александра Ивановича Герцена поражаешься колоссальной литературе, появившейся как при жизни, так и после смерти мыслителя. В советское время не было исследователя или общественного деятеля, который при изучении эпохи XIX века или Великой русской революции не вспоминал бы о Герцене. Хрестоматийное ленинское клише «декабристы разбудили Герцена, и Герцен повел революционную агитацию», кажется, с плотью и кровью вошло в наш культурный багаж, причем так, что, кажется, Герцен необходим и доныне! Было бы легко объяснить это идеологизацией советского исторического знания, в котором Россия рассматривалась всегда с позиций ее революционизирования и нескончаемой борьбы с ненавистным самодержавием. Да, это, видимо, так. Но вопрос революционной сакрализации Герцена в нашем духовном бытии вытекает из чего-то большего, из «культа Герцена», созданного самой интеллигенцией, которая видела в нем как образ самой себя, так и идеал для подражания. Не последнюю роль здесь сыграла драматически окрашенная жизнь кумира с ее необычным синкретизмом частного и общественного, реального и идеального. По этой причине разговор о теме: «Герцен в литературе и общественной мысли» имеет скорее даже не историографический, а общественно-философский, ценностный характер. Смыслы культурной памяти о Герцене отличаются не просто крайними оценками, но мировоззренческой поляризацией: от восторженной, некритичной апологетики до столь же негативной демонизации. И в каждом из этих идеологических миров была заключена своя доля правды об этом человеке и общественном деятеле.

Предпослать тексту книги историографическое введение – сложная задача, сложная именно по безграничности литературы и потому повторяющихся бесконечных клише о Герцене. И все же необходимо остановиться на научном отражении некоторых стержневых проблем его жизни и творчества – это его философское мировоззрение, его представления о человеке, разуме, науке и прогрессе; это характер его политической программы, отношение к славянофильству и западничеству, народничеству и либерализму, революции и реформе; наконец, это его личная судьба и духовное самоопределение, психология и темперамент.

В литературе не сложилось единого мнения о Герцене как мыслителе. Для многих «блеск литературной формы» затмевал и сглаживал рельефность его мысли. Для С.Н. Булгакова Герцен не был сколько-нибудь оригинальным мыслителем, писательское начало в нем преобладало. Герцен для него – «замечательный литературный талант, один из самых блестящих представителей русской прозы». С.Н. Булгаков неизменно подчеркивал, что «литература, писательство, собственно, и было истинным призванием Герцена – все остальное явилось для него как бы родом исторического недоразумения»[1]. О Герцене как философе или строгом мыслителе даже неуместно говорить: «Если рассматривать воззрения Герцена с точки зрения школьной философии, то придется признать, что Герцен совсем не был философом»[2]. Писательство как сущность Герцена отмечается Н.Н. Страховым, по мнению которого Герцен раскаивался в своей агитаторской деятельности. «Как писатель Герцен несравненно счастливее; это одно из самых крупных имен нашей литературы и было бы великим ее украшением, если бы он мог удовольствоваться этого рода деятельностью», – писал Н.Н. Страхов в своем обстоятельном очерке[3]. Сходную оценку дал и Н.А. Бердяев»[4].

Обратим внимание на эти оценки, говорящие нам, что Герцена методологически неправильно воспринимать только как политического мыслителя, создавшего завершенную программу и непротиворечивую концепцию бытия. Да и разве мышление художника или писателя жестко детерминировано интеллектуальными факторами современности? Разве художественно-эмоциональное и личностно-окрашенное восприятие мира не сказывается на мыслительных конструкциях своего времени? Именно последним, принадлежностью Герцена к эпохе можно объяснить его позитивизм. «Основные положения позитивизма – отрицание прав метафизики и религиозной веры – вполне разделял Герцен… он отрицал возможность бытия трансцендентного», – писал о. Сергий Булгаков[5].

Основания бытия писатель находил в человеке, что обусловливало его антропологизм и персонализм. Для Герцена основания бытия были здесь и сейчас, коренились в чувственно воспринимаемом сущем. Герцену чужда была религиозная жизнь. «Почти всю сознательную жизнь был и остался до конца ее атеистом»[6]. Атеистом увидел Герцена и Н. Бердяев: «…Философски он был близок к материализму, хотя и не глубокому, и был атеистом. Но вернее было бы его характеризовать как гуманиста-скептика. Он не был по натуре верующим энтузиастом, как Белинский. Для него материализм и атеизм не были религией. При таком философском миросозерцании трудно было обосновать философию истории и этику Герцена»[7].

С противоположным тезисом о некоей религиозности Герцена выступил Н.А. Котляревский. По его убеждению, Герцен «искренно чуял сердцем Бога, и если на его глазах спадали с Бога одежды, какими люди облекали его, то религиозный смысл бытия был ясен Герцену, и в своих счетах с людьми он никогда не делал Бога ответственным за беспорядки и неустройства земные»[8]. К сожалению, Котляревский не обосновал это смелое заключение.

Концепцию религиозности развивал и Н.Н. Страхов. По его мнению, «Герцен принадлежал… к тем натурам, которых настроение можно назвать по преимуществу религиозным, которых этот мир, эта жизнь не удовлетворяют. Идеал, живущий в душах таких людей, может, по-видимому, вовсе не совпадать с идеалом церкви, но результаты выходят те же. Настойчиво, неотразимо открывается этим душам темная сторона каждого явления; мир обнаруживает им все, что в нем достойно смеха, плача, негодования. Таков был Гоголь, таков был и Герцен»[9].

После этих строк возникает законное желание задаться вопросом: достаточно ли видеть «смех и плач» в мире, чтобы воспринимать его религиозно? Да и разве уместно ли в этом случае сравнивать смех Гоголя и смех Герцена? Разве скепсис ведет к Богу? Видимо, Страхов вкладывал в понятие религиозности весьма неопределенное содержание, сводил религиозность к вере человека в недосягаемый идеал.

Одна из стержневых тем герценовского духовного наследия – это источники и истоки его нигилизма. По мнению С.Н. Булгакова, нигилизм мыслителя порождался позитивистским мировоззрением, которое как бы «вмонтировано» в его антропологические построения. «Герцен пришел к тому выводу, что с точки зрения последовательного позитивизма нет разума ни в мире, ни в истории и что поэтому человек самоопределяется исключительно по своему усмотрению. Человек есть мера всех вещей – вот сущность всей философии Герцена; принцип Герцена не представляет, таким образом, ничего нового – это принцип софистов, этих позитивистов и ницшеанцев древности»[10]. Для Булгакова Герцен и Ницше – типичные представители позитивизма и оба провозвестники нигилизма. «При всей разнице, какая существует между индивидуальностями Герцена и Ницше и направлением их умов, их философская позиция чрезвычайно сходна. Оба они явились последовательнейшими представителями позитивизма, и оба обнаружили его действительное идейное содержание: человек есть мера всех вещей»[11].

В аналогичном духе размышлял и Н.А. Бердяев, видевший в герценовском антропоцентризме корень его пессимизма и этики. «Особенность Герцена была в том, что истина представлялась ему печальной, в его мировоззрении был пессимистический элемент. Он требует бесстрашия перед бессмыслицей мира. Он исповедовал антропоцентризм, для него выше и дороже всего человек»[12].

Размышления Булгакова и Бердяева представляются методологически важными, краеугольными в понимании философии истории Герцена. Мышление, полагающееся на личность как критерий действительности и прогресса, невольно приходит к субъективистскому мировоззрению, в котором все формы прогресса суть проявления субъективной воли. Исторический субъективизм, становясь опорой оценивания и изменения жизни, невольно порождает нигилизм, ибо весь мир воспринимается как бесконечное пересоздание существующей действительности. С этой точки зрения революционное и нигилистическое сознание – родственные явления. Однако же эта связь его философских идей с герценовским революционизмом и активизмом не всегда четко прослеживается в литературе.

Интерес к личности как цели прогресса у Герцена мог пробудиться по причинам социально-психологического дискомфорта, который он ощущал в своей жизни, что обусловило и постановку темы свободы в его литературе. Герцен как свободный мыслитель и свободный человек – одна из сквозных тем в изучении его личности. П.Б. Струве в своем очерке о Герцене так характеризует его свободолюбие: «Герцен был воплощением свободы как вечной стихии человеческого духа. Он всегда боролся, всегда сомневался, всегда искал – и в этой борьбе с другими и с собой, в этих исканиях всегда был свободен, несмотря на всю свою пылкость, более того, страстность. Это – человеческий тип, которому ничто человеческое не чуждо, все понятно, но который сам не способен быть одним – деспотом»[13]. По мнению же Бердяева, Герцен жаждал свободы даже от «“освободителей человечества”, от апологетов социализма»[14].

Постановка Герценом вопроса о субстанциональности свободы, о невозможности бытия вне свободы определяет его особенное место в русской общественной мысли, проблематизирует концепцию народничества, в которой свобода вторична по отношению к справедливости. Между тем концепция народнической природы мировоззрения Герцена сегодня, без сомнения, превалирует. Так, по убеждению Р.В. Иванова-Разумника, «именно Герцен является первым основателем народничества: это уже locus topicus, малоисследованный, но единогласно принимаемый… народниками были и Герцен, и Чернышевский, и Юзов-Каблиц, и г. В.В., и “Отечественные записки”, и “Неделя”, и, наконец, сам Михайловский, отнюдь не признававший себя народником – и несомненно бывший им»[15].

По мнению Иванова-Разумника, можно найти немало совпадений между мировоззрением обоих мыслителей, в частности между категорией мещанства у Герцена и теорией Михайловского о «практических и идеальных типах»[16]. Сравнительный подход Иванова-Разумника позволил заключить, «что отношение к мещанству» привело Герцена к своеобразному индивидуализму, а «индивидуализм Михайловского, его высокая оценка личности привели его к отрицательному отношению и мещанству». Интересно, что взгляды их на личность и общество послужили поводом к их обвинению в принадлежности к анархизму: против Герцена такое обвинение выставляли еще читатели «Колокола», против Михайловского его высказал Н. Бердяев в своей книге[17].

Прослеживая идейное и семантическое родство А.И. Герцена и Н.К. Михайловского, Иванов-Разумник наметил не только сквозные проблемы народнической мысли в ее последовательной эволюции, но и указал на доктринальную близость «первого народника» Герцена и «последнего народника» Михайловского, проявившуюся в присутствии анархических идей.

Как народника А.И. Герцена рассматривают и многие авторы – В.Я. Богучарский, Г.В. Плеханов, Н.М. Пирумова, В.Ф. Антонов, Б.П. Козьмин, Н.А. Троицкий, А.И. Володин, В.А. Твардовская, Б.С. Итенберг, Л.Д.Троцкий и многие другие[18].

В целом в советской и отчасти постсоветской историографии на Герцена смотрели как на народника или революционного демократа. Между тем вопрос о политической программе писателя не предрешен до сих пор, поскольку интерпретация наследия Герцена позволяет говорить и о либеральном характере мировоззрения мыслителя, о чем свидетельствуют работы И. Берлина и его ученицы А. Келли[19].

В последние годы значимое место в историографии занимает сложившаяся в Российском университете дружбы народов школа герценоведения. Сложившаяся под руководством доктора исторических наук, профессора Василия Федоровича Антонова на кафедре истории России научная школа, занимающаяся историей общественной мысли ХIХ века, особое внимание уделяла творчеству А.И. Герцена. Именно в рамках этой школы наметился отход от многих стереотипов и был предложен оригинальный ракурс изучения его теории. Так, В.Ф. Антонов первым увидел анархистскую составляющую воззрений Герцена. Его ученик Р.А. Арсланов обратил внимание на либеральный компонент учения мыслителя. Да и в целом представители школы Антонова пытались преодолеть сложившуюся в историографии традицию противопоставления революционной и либеральной тенденций общественного движения России и выявляли элементы их синтеза в рамках предложенного ими концепта реформаторского демократизма.

Между тем такая дихотомическая двойственность (или социализм – или либерализм) является очевидным теоретическим тупиком и лишний раз свидетельствует, что мировоззрение мыслителя не умещается в прокрустово ложе привычных идеологем. С этой точки зрения вполне логичным выглядит попытка исследователей связать ее с либеральным социализмом. Подход И.К. Пантина в этой связи представляется очень плодотворным[20]. По убеждению историка, необходимо различать принципиальную несопоставимость социалистических теорий Герцена и Маркса. «Герцен и Маркс являли собой принципиально разные тенденции политической философии и социализма. Первый положил начало воззрению либерального социализма, второй – пролетарского»[21]. Сравнивая Герцена с марксистами, автор замечал: «И Герцен, и они (марксисты. – В.Б.) отталкиваются от теоретического наследия классического Просвещения, развивают, опровергают, переформулируют политические, экономические, культурные “заявки”, которые сделал либерализм. Но оппонируя либерализму, критикуя его, они идут принципиально разными путями. Герцен сохраняет приоритет всех основных понятий просветительской философии – требование свободы, суверенитета индивида, самоценности личности и т. п., хотя и отчетливо понимает их несовместимость с буржуазным обществом. Они для него – нравственные постулаты, выражающие не сущее, а должное»[22].

По мнению Пантина, «для либерального социалиста, каким был Герцен, проблемы культуры и морали имеют первостепенное значение для победы нового общества… Свобода, по Герцену, не только цель, но также и средство. Свободы нельзя добиться путем грубой силы, даже если насильственный переворот делается во имя высоких идеалов»[23]. Так, Герцен был чужд насильственному пути к социализму. «Разорвав с якобинской традицией в социализме, Герцен, однако, не пошел вслед за Марксом и Энгельсом к признанию пролетариата единственной силой социального освобождения. Единственность выражения идеи социализма – партией, социальным слоем, классом – была ему глубоко чужда»[24].

При этом Пантин дает оценку реалистичности воплощения идеалов Герцена. «В качестве социалистической доктрины “русский социализм” Герцена был, без сомнения, утопией. Но утопия – не ложь. “Русский социализм” Герцена стал исходным пунктом крестьянски-демократической идеологии в России – течения, сыгравшего огромную роль в исторических судьбах нашей страны»[25].

Подобный подход Пантина симптоматичен, он выражает восприятие Герценом действительности. Будучи «свободным мыслителем», он всегда смотрел на современные ему идеологемы, будь то либеральные или социалистические, широко и непредвзято, что и пробуждает живой интерес к его наследию. Утопия и история становятся у него живыми ипостасями бытия, а сам мир – открытой и непредрешенной системой, наполненной как мечтами, так и разочарованиями, как свершениями, так и драмами.

Открытость и противоречивость мировоззренческой системы Герцена, факторы ее формирования, как видно, остаются в фокусе исследовательского интереса и по сей день.

Не менее интересна и личная биография писателя. В последнее время интерес к этой стороне его жизни подогрет статьями о личной жизни писателя. Впрочем, российскую интеллигенцию этот интимный аспект жизни ее кумира интересовал всегда. Еще П.Н. Милюков попытался воссоздать «психологический портрет» писателя, опираясь на переписку Герцена и его будущей жены Н.А. Захарьиной. Правда, автор коснулся лишь времени пребывания писателя в России. Принципиально важно наблюдение Милюкова о том, что истоки личного кризиса писателя созрели еще до отъезда за границу[26].

Очерк «Маленький роман Герцена» Иванов-Разумник посвятил взаимоотношениям писателя с П.П. Медведевой[27]. Впервые системно вопрос обстоятельств личной жизни Герцена рассмотрен в работах израильской исследовательницы Ирины Паперно[28].

Любопытную попытку интерпретации личности Герцена предпринял В.В. Розанов, сравнив «стили жизни» Герцена и Киреевского. Причем бросаются в глаза негативные характеристики писателя[29]. Розанов увидел в Герцене неглубокого интеллектуала, способного лишь говорить, а не действовать. «Герцен был так талантлив и счастлив, что “жертвы” у него никак не получилось бы: между тем только на “жертве” построяется великое в истории. Замечательно, что когда пришли “семинаристы”, по-видимому, “единомышленные” с ним, Герцен затосковал…»[30]

При этом нельзя не отметить проигнорированную советскими историками ценнейшую работу Э. Карра, вышедшую в свет в 1933 г. в Лондоне[31]. Концептуальная значимость работы британского исследователя чрезвычайно высока – он не только воссоздал психологическую атмосферу жизни Герцена в его отношениях с Н.А. Захарьиной, Г. Гервегом, но и осмыслил жизненную драму писателя в контексте культуры романтизма, в частности влияния на семью писателя романов Жорж Санд. В советском литературоведении влияние романтической культуры на мировосприятие Герцена было отмечено Л.Я. Гинзбург[32].

Выявление культурно-психологической детерминации жизни Герцена, очевидно, сегодня является актуальным направлением в герценоведении, но при этом за скобками такого подхода остается мировоззренческая система писателя; она рассматривается в качестве автономной интеллектуальной системы, малосвязанной с психологическими аспектами бытия мыслителя.

В этой связи требуют осмысления эпизоды взаимоотношения Герцена с Ротшильдами. Советская историография упрямо не замечала этого факта, боясь бросить тень на родоначальника русского социализма. Между тем реконструкция этих отношений имеет принципиальное значение для понимания писателя, поскольку ставит вопрос о глубине и искренности убеждений самого Герцена. Первые шаги в этом направлении уже сделаны С.М. Волошиной[33].

Вместе с тем интерес к взаимоотношениям Герцена и Ротшильда не исчерпывает темы: до сих пор своеобразной tabula rasa остается тема взаимоотношений Герцена и британской политической элиты, «пригревшей» русского политэмигранта. Единственное исследование принадлежит британскому автору и, безусловно, требует открытия архивов по этой теме[34].

Приведенный очерк историографии и оценок Герцена не исчерпывает темы. Даже более – эта историография может служить предметом специального исследовательского интереса. Нам же интересно другое: наследие писателя не рассматривалось в культурных парадигмах своего времени, а его мысль и деятельность всегда измерялись политическими критериями революционности или реформизма. Бросается в глаза и разъединенность, некий методологический дуализм, при котором жизнь писателя, его «психологическое состояние» отрывались от созданной им интеллектуальной конструкции русского социализма. Долгое время господствовала установка изучать «социализм» и «либерализм» Герцена через призму «социалистической» или «либеральной теории», т. е. в той или иной степени апологетично. Однако правомерно ли подобное оценивать подобным, опираясь на методы средневековых алхимиков?

В представленной работе используется широкий круг источников. Прежде всего, это сочинения самого писателя и его публицистические труды[35]. Не вошедшие сочинения и письма дополнены публикациями в академических сборниках «Литературного наследства»[36]. Весьма широк круг источников личного происхождения, включающих в свой состав мемуары современников Герцена[37].

Особое место среди эпистолярия семьи Герцена имеют письма Н.А. Герцен к Г. Гервегу, которые никогда не публиковались на русском языке, да и не использовались в исследованиях. Впервые они были опубликованы Э. Карром, получившим разрешение на публикацию от Марселя, сына Георга и Эммы Гервегов. В предлагаемом исследовании мы используем эти письма[38].

Основываясь на весьма внушительной литературе, автор проведенного исследования стремился не столько к формулированию некоей законченной концепции наследия и жизни Герцена, сколько к пониманию его мысли и бытия. Ведь и в самом деле, многие научные системы, какими бы они ни были грандиозными, имеют личностный, персонифицированный характер. Не в этой ли «потаенной храмине» сознания скрыты многие ответы на вопросы жизни?

При подготовке текста неоценимую помощь оказал мой многолетний друг профессор Р.А. Арсланов. Я очень признателен за душевную поддержку, неоценимые советы при редактировании книги, а главное, за то, что он вселил в меня дух уверенности и свободного критицизма в обращении к столь непростой фигуре, как А.И. Герцен. Не могу не поблагодарить профессора Г.Н. Мокшина, моего друга и единомышленника, за доброжелательную рецензию, что придало мне сил в доработке текста. Благодарю кафедру истории России РУДН за дружескую поддержку в реализации задуманной идеи.

Глава 1

В поисках мировоззрения

У истоков оппозиционности

Александр Иванович Герцен (25 марта 1812 – 9 января 1870) – одна из наиболее ярких личностей российского общественного движения и мысли. «Первый народник», «первый диссидент», «родоначальник русского социализма», «выдающийся стилист», «создатель мемуарного жанра», «основатель бесцензурной печати», «самый свободный человек России»… Наверное, даже этих ярких эпитетов будет недостаточно, чтобы описать личность Герцена… Она шире многих привычных формул. До сих пор не прекращаются споры, кем был Герцен – революционером или реформистом, либералом или социалистом, патриотом или космополитом.

Для одних он создатель революционной освободительной традиции, для других – вечный оппозиционер, выразитель нигилистического духа, ведший бескомпромиссную борьбу с государством и даже с Россией. В течение более 150 лет этот человек оказывается в центре культурных нарративов и дискуссий о России, интеллигенции, революции, социализме.

Его наследие и личность оказываются парадоксально невыразимыми… Может быть, от того ли, что его считали и до сих пор считают неким символом оппозиционной России, всей интеллигентской контркультуры, в которой мессианская ненависть к злу власти, соединясь с целеустремленностью неофитов, порождала героев-фанатиков… Но Герцен не был фанатиком, а воплощал дух свободного интеллектуала. Ему имманентна была «свобода как вечная стихия человеческого духа»[39]. Сходные интонации выразил в своих емких философских формулах и обобщениях Н.А. Бердяев: «Он один из самых свободолюбивых русских людей»[40]. С не меньшим максимализмом, правда, с другим мировоззренческим знаком, судил о нем В.В. Розанов, хлебнувший через край торжества социализма в 1918 году. Он пишет страшные строки:

К.Е. Маковский. Старая Москва. Вид на храм Христа Спасителя, Каменный мост и Кремль от набережной Москвы-реки. 1860-е годы

«Говорят, Герцен стеснялся называться русским»! В Герцене В.В. Розанов и И.А. Ильин увидели проповедника нигилизма, разрушавшего Россию. Правда, талант Герцена, его блистательный слог «затмил никчемность этого человека», потому вовремя и не разобрались. И все же… в нашем общественном сознании до сих пор присутствует и живет «культ Герцена», несгибаемого проповедника свободы и социализма. Вот уже второй век этот писатель и мыслитель автоматически получает индульгенцию от критицизма.

Иван Алексеевич Яковлев, отец Александра Герцена

Ключ к пониманию Герцена лежит в самой его эпохе, и многие теоретические искания мыслителя, как кажется, могут быть объяснены обстоятельствами его жизни, фактами его личного бытия. Думаю, что и сами философские и политические идеи мы не должны рассматривать как автономные мировоззренческие системы, имеющие самостоятельную жизнь. Они родились и функционировали в увязке с личностью автора, отражали его мысли и чувствования, истины и заблуждения. С этой точки зрения стремление «вчитаться» в личность человека эпохи, понять настроения его души едва ли требует какого-либо обоснования.

На формирование мировоззрения Герцена повлияли различные факторы. Его жизненная и гражданская биография определялась и дворянским происхождением, и обстоятельствами воспитания, и особенностями его личной жизни. Повлияли на становление Герцена, писателя и мыслителя, и те общественные и интеллектуальные условия, которые часто называют духом времени. Проследить их влияние на характер человека зачастую оказывается очень трудно, а еще труднее жестко связать их в единый, целостный социально-психологический портрет личности, которая подобно призме причудливо преломляет различные световые потоки. Первичным базисом жизни для любого человека является его родной дом: здесь, под его крышей, рождаются дерзновенные мечты, согревается сердце первыми впечатлениями.

Мать А.И. Герцена Луиза Гааг

Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля) 1812 года в Москве, будучи внебрачным сыном помещика Ивана Алексеевича Яковлева и немки Луизы Гааг. Он принадлежал к известной аристократической семье московских помещиков Яковлевых. «Братья Яковлевы происходили от древнего боярского рода и им особенно чванились, желая отделить себя от других известных богачей того же имени, но не той фамилии. Отцом Герцена с левой стороны был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном в объятой пламенем Москве в 1812 году», – отмечал друг А.И. Герцена Д. Свербеев[41]. Александр был незаконнорожденным сыном Ивана Алексеевича Яковлева, человека европейски образованного, хорошо знакомого с европейской культурой. Брат отца Александр Алексеевич Яковлев значительное время провел за границей, служа на дипломатическом поприще. А.И. Герцен в своих автобиографических эссе «Былое и думы» очень точно подметил определяющую интеллектуальную суть времени: «Быть в России образованным – значит быть наименее русским»! «Когда он (отец. – В.Б.) воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски…»[42]

А.И. Герцен с сыном Александром. 1840 г.

Европейская образованность в то время имела очевидный космополитический характер. По этой причине просвещенные помещики хорошо говорили по-французски или по-немецки, совершенно не зная ни русского языка, ни традиций своего народа. Не отсюда ли рождалась привычка образованных русских смотреть на свою страну «чужими» глазами европейского просвещенца?

Дом Яковлевых в Москве

Начало ХIX века было временем распространения Просвещения в России вширь: культурные результаты правления Екатерины Великой, культура европейского Просвещения не только глубоко укоренились в среде городского дворянства, но уже и широко распространились в провинции: сильно Европа влекла к себе русских!

Распространение светской культуры во многих слоях общества, увлечение всем французским до войны 1812 года, сама привлекательность идеалов критического разума – все это не могло не подтачивать традиционного религиозного самосознания русского общества. Со времен Екатерины Великой русский человек все более отдалялся от веры, от устаревших обрядов своих отцов и дедов. Что же говорить о молодежи того времени – ее сознание далеко не было религиозным!

Опыт становления мировоззрения Герцена весьма показателен – на протяжении всей жизни Герцен пронес не только неприятие православия, но и даже, без преувеличения можно говорить, особенную ненависть к нему. «Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье»[43] (курсив мой. – В.Б.).

Наталья Александровна Захарьина (в замужестве Герцен), жена А.И. Герцена

Поверхностное, формальное усвоение религии характерно и для отца, считавшего ее полезной для благовоспитанности. Пример матери не вдохновлял юношу. «Мать моя была лютеранка, и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь… и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, – талант, который я сохранил до совершеннолетия… Разговевшись после за-утрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии»[44].

Александр Иванович Герцен

Формализм веры не приводил к «духовному горению» и не шел дальше холодной рассудочности. Очевидно, юный Герцен воспринимал тогда религию «умом», в качестве варианта рациональной веры без «чудес» и «мистики», т. е. того, что делает верующего верующим. «Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. “Но господь бог, – говорил он, – раскрыв ум, не раскрыл еще сердца…” И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей “двойственности”»[45].

В религии Герцен усвоил лишь этическую сторону христианства, высшие идеалы веры ему не были доступны. В письме к своей невесте Наталье Александровне Захарьиной он признавался: «…до 1834 года у меня не было ни одной религиозной идеи; в этот год, с которого начинается другая эпоха моей жизни, явилась мысль о Боге; что-то неполон, недостаточен стал казаться мне мир, долженствующий вскоре наказать меня. В тюрьме усилилась эта мысль, потребность Евангелия была сильна, со слезами читал я его, но не вполне понял… Я выразумел самую легкую часть – практическую нравственность христианства, а не самое христианство»[46].

Несколько позже, когда он находился в ссылке в Вятке, религиозные искания его несколько углубились, «но при всем том – до молитвы далеко»[47].

О. Сергий Булгаков очень точно описал этот феномен мировоззрения Герцена. «Узнать человека – значит узнать его религиозную жизнь, войти в эту потаенную храмину… Почти всю сознательную жизнь он был и остался до конца ее атеистом. Атеизм Герцена, как мы увидим, есть ключ к пониманию всей его духовной драмы»[48]. «Вообще же в его сочинениях почти неизменно выражается враждебное, даже злобное отношение к христианству, понимание которого у него крайне скудно и односторонне, основываясь главным образом на церковных злоупотреблениях, а не на истинном духе учения. Порою у него можно встретить даже бравирующее к нему отношение, совершенно непонятное относительно учения, которое выставляется как отжившее заблуждение»[49].

Впрочем, позднее Герцен не поднимался до мистической или философско-догматической стороны христианства, что, по нашему убеждению, не позволило в полной мере и во всей глубине понять русскую действительность, дать исторически обоснованное объяснение психологии и истории русского народа.

Сам статус Герцена как незаконнорожденного сына психологически сильно повлиял на его личность. «Чужой в своей семье и в той среде, в которой имел все право принадлежать по значительному состоянию и положению его отца и по превосходству собственного образования, с раннего возраста сделался он врагом всего тогдашнего общественного строя. “Indefra”[50], оттуда весь его гнев против дворян, вся заклятая и вечная его вражда против помещиков», – отмечал Свербеев[51].

«Незаконнорожденность Герцена» вполне осознавалась им, и, видимо, она еще более побуждала к неприятию окружающей жизни.

Важным обстоятельством, повлиявшим на жизнь Герцена, стало ощущение пустоты и бессмысленности барской жизни, очень красноречиво передаваемой Пассек. «В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного влияния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы – дома, иностранцы – в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме»[52].

Татьяна Пассек отмечает, что «Иван Алексеевич устроил себе жизнь одинокую, отличался упрямыми капризами, «незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым». Людей он презирал, откровенно, открыто требовал от всех лишь соблюдения приличий, ставших для него своеобразной нравственной религией, и не мог прощать людям их нарушения»[53].

Любопытные штрихи к «портрету семьи» добавляет Авдотья Панаева. «Я знала из рассказов Грановского[54], – пишет она, – о причудах старика отца Герцена и его немки-матери, забитой женщины. Мать Герцена имела отдаленную половину в доме, где помещалась с глухонемым трехлетним внуком… Старик отец Герцена никуда не выходил из комнаты, вечно лечился и брюзжал на окружающих, деспотически распоряжался всеми и поминутно жаловался, что он больной человек, брошенный всеми, что все нетерпеливо ждут его смерти. Мать Герцена была предобродушная женщина и, должно быть, была смолоду красавица; но она была необразованная женщина, забитая так, что не имела никакого значения в семье; я даже нашла, что с ней обходились слишком пренебрежительно и не давали ей промолвить слова. Если она делала какое-нибудь очень разумное замечание по хозяйству или по воспитанию детей, то с какой-то насмешливой снисходительностью ей отвечали: “Хорошо, хорошо, замолчите”»[55].

Перечисленные выше условия жизни могли сделать из юного Александра дворянского сибарита, пошлого франкомана, но отнюдь не общественного оппозиционера, врага системы. Ответить на эту загадку – значит погрузиться в его интеллектуальную жизнь, понять, что влекло его ум!

При характеристике умственного строя молодого Герцена не следует упускать еще одну сторону. Он был русским вольтерьянцем[56].

В своей статье Л.Р. Ланской как-то заметил, что «на формирование Герцена как человека, философа, художника, революционера и гуманиста немалое влияние оказали социально-политические произведения великих французских просветителей XVIII в.»[57]. «Вольтеровская жилка не переставала биться в Герцене и в те годы, когда с “фернейским старцем” он был не в ладах. Вольтер-историк; Вольтер-обличитель, проникнутый нетерпимым отношением к царящему злу и активный борец с этим злом; автор язвительных повестей, “Философских писем” и “Философского словаря”, вольнолюбивых трагедий и всесокрушающего антиклерикального призыва “Раздавите гадину!” являлся прямым предтечей Герцена – художника, философа, публициста. Недаром французские и русские почитатели Герцена сравнивали его с этим исполином эпохи Просвещения, занимавшим во Франции середины XVIII в. примерно такое же место, какое Герцен займет в России середины девятнадцатого»[58].

Не только Вольтер, но и Руссо, и энциклопедисты, как и многие деятели французской литературы, увлекали Герцена[59]. Такое притяжение Франции было объяснимо – культ этой страны царил в семье Герцена. «Увлечение Герцена Францией вольно или невольно поддерживалось его отцом, много лет прожившим в Париже и читавшим исключительно французские книги. О своем пребывании во Франции, которую он “безмерно любил”, в самую блестящую эпоху наполеоновского могущества, о своих парижских знакомствах и театральных впечатлениях И.А. Яковлев много рассказывал, и Герцен не раз упоминает о том, что уже с детских лет мечтал о Париже. Рассказывали о Франции и украшенные эполетами друзья и сослуживцы»[60].

Впрочем, не следует забывать, что Вольтер, этот «злой фернейский старик», как его называл А.С. Пушкин, был еще и яростным врагом христианства. Не из этого ли источника критики православия и католицизма пил Герцен? Перечисленные слагаемые мировоззрения не могли не породить из молодого Герцена человека антисистемы, убежденного оппозиционера, непримиримого врага николаевской России. Сознательное и общественно-осмысленное развитие личности пришлось у Герцена на 1830-е годы, т. е. на время политической стабилизации при императоре Николае I, но память о декабристах, стремившихся переустроить Россию на принципах французского Просвещения, была жива в многочисленных дворянских семьях. В определенной степени ореол мученичества декабристов приводил к неизбежной идеализации их революционных стремлений на фоне ужасающих, как казалось, проявлений николаевского правления. «Народ русский отвык от смертных казней:… после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure не существовала… Николай ввел смертную казнь в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду»[61]. В этой связи атмосфера времени Александра I воспринималась как эпоха относительного гуманизма, с ее уважением человеческого достоинства и жестко контрастировала с николаевским периодом. Так в восприятии Герцена закладывалась еще одна фундаментальная основа мировоззрения – ненависть к существующей политической системе.

По мнению Г.В. Плеханова[62], на молодого человека оказали влияние как окружающие его учителя, русские и французы, так и сама атмосфера «крепостной передней». Задавшись вопросом о том, почему представитель господствующего класса выступил против своего общества, Плеханов проследил пути идейно-нравственного становления Герцена. «От кого же мог ждать пробудившийся ребенок поддержки своим свободолюбивым стремлениям? Кто мог ответить ему на те вопросы, которые вызваны были в нем “картечью и победами, тюрьмами и цепями”? Ответили его учителя – “русский” и “французский”. Прежде всего мальчик обратился к “русскому” учителю И.Е. Протопопову. Того глубоко тронули его признания, и, уходя домой с урока, он обнял мальчика со словами: “Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились“. После этого он стал носить ему запрещенные стихотворения: “Думы” Рылеева, “Кинжал” и “Оды на свободу” Пушкина»[63].

На влияние Протопопова указывал и Я. Эльсберг, по мнению которого юный Герцен даже чувствовал себя последователем декабристов[64].

Если Я. Эльсберг подчеркивал значение воспитания в формировании протестантского духа Герцена, то Плеханов видел еще более близкий источник оппозиционности – это общение молодого барина с прислугой и простыми людьми: «Герцен решительно оспаривает дворянский предрассудок, согласно которому крепостная прислуга могла только развращать барских детей. “Напротив, – говорит он, – она, эта передняя, с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: “Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие”. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна – таким, как другие, по крайней мере, я не сделался” <…> Приводимое здесь Герценом пророчество его нянюшки чрезвычайно характерно. Крепостная прислуга, по горькому опыту, знала, что иное дело – психология “барского дитяти”, а иное дело – психология взрослого барина. Барином человек не родится, а становится… Но в исключительные эпохи, – недалекие от момента крушения данного порядка, – известная часть юных кандидатов на роль эксплуататоров не подчиняется этому общему правилу. Она состоит, разумеется, из наиболее отзывчивых индивидуумов. Герцен принадлежал к их числу, и по этой причине не сбылось по отношению к нему мрачное, на горьком опыте основанное, пророчество его няни Веры Артамоновны»[65].

В становлении характера будущего мыслителя, безусловно, огромную роль следует отвести психологическим факторам, чертам его характера. Определенные качества он, по-видимому, воспринял от отца, воспитавшего в сыне гипертрофированное чувство собственного достоинства и некоторого превосходства над другими. Любопытно, что именно в юности зародилось то явление, которое сам Герцен назвал «мещанством». Показательно, что это слово он взял у отца – «мещанское воспитание», которое, по мнению его родителя, отлучало человека от всякого людского общества». Так отец из резвости мальчика «развил непокорность» в нем[66].

Из этого качества, видимо, вырос невероятный гиперкритицизм Герцена, проявлявшийся в полемике со своими идейными оппонентами и друзьями.

Так, еще в юношеские годы бессознательно, в результате первых жизненных впечатлений, формировались у Герцена индивидуально-неповторимые черты характера, сказавшиеся на его мировоззрении. В этой связи нам кажется плодотворным подход Семена Франка о роли бессознательных, психических факторов формирования личности, поскольку «бессознательная, органически впитанная и превратившаяся в инстинкты философия бывает гораздо крепче и могущественнее по своему практическому эффекту, чем теоретически продуманное и критически проверенное мировоззрение». По справедливому замечанию Франка, «все бессознательные переживания более близки к интимным, внутренним волевым сторонам психики, вообще интенсивнее и значительнее по своим действиям, чем рациональные мотивы, находящиеся в зависимости от менее устойчивых интеллектуальных моментов. Однако за эту крепость и силу бессознательные идеи платят своей стихийной слепотой, которая часто приводит к роковым для человека ошибкам и ложным шагам»[67].

Впрочем, любые иррациональные и психологические импульсы нашли подкрепление в Московском университете, где сложилась прочная, основанная на нравственных идеалах общественная атмосфера протеста. «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней. Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах. С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства»[68].

В немалой степени молодому «бунтарству» способствовала и культурная атмосфера времени – дух романтизма, распространявшийся в то время в России. Видимо, не случайно юный Герцен увлекался Шиллером[69]