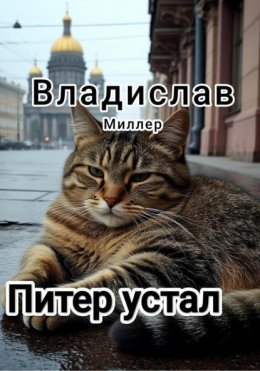

Читать онлайн Питер устал

- Автор: Владислав Миллер

- Жанр: Контркультура, Современная русская литература, Фанфик

Петербург устал. Он устал до самых гранитных оснований своих набережных, до мокрых сердец мостовых, до последней треснувшей лепнины на потолках бесконечных парадных. Этот величественный город, привыкший веками нести бремя имперской красоты, сегодня чувствует тяжесть каждого дня, как неподъёмный валун, вмурованный в топь финского залива. Его усталость – это не сонливость, а глубокая, копившаяся столетиями истощённость, проникающая в самую суть его существования. Он, как старый аристократ, вынужденный постоянно принимать гостей, устал улыбаться, устал держать спину прямо, устал от самого звука собственного, велеречивого голоса. Его терпение, тонкое и хрупкое, как зимний лед на каналах, наконец лопнуло.

Он устал от туристов. Их бесконечный, неумолкающий, не зависящий от сезона поток вытаптывает последние силы из его мостовых, стирая в порошок вековой булыжник. Их восторженные, но пустые возгласы эхом отдаются в его пустых дворах-колодцах, но он уже не слышит смысла в этих словах – только назойливый, монотонный гул чужой речи, сливающейся в один оглушительный шум. Вспышки камер, словно всплески мгновенной слепоты, режут его глаза, и он мечтает о том, чтобы на Невском наступила наконец подлинная тишина, нарушаемая лишь скупым скрипом сапог одинокого прохожего и вечным шепотом дождя. Он изможден от вранья гидов, что сыплется на него чешуёй выдуманных историй и пошлых, заезженных анекдотов. Их слова, липкие и неточные, как паутина, опутывают его подлинную, страждущую душу, искажая память великих теней, что молчаливо и строго бродят в его строгой архитектуре, задевая крыльями за карнизы. Его великолепные парадные подъезды, некогда хранившие тихий шепот аристократических семей, утомлены до тошноты бесконечными селфи, а брусчатка, помнящая цокот копыт, ноет и болит от миллионов каблуков и подошв. Он хочет одного – чтобы все просто ушли. Чтобы исчезли навязчивые палатки с дешевыми сувенирами, яркие карты и громкие, самоуверенные гиды. Чтобы на Дворцовой площади, этом гигантском плацу имперской воли, можно было услышать не оглушительный гик толпы, а одинокий, чистый и печальный вой ветра, гонящего по брусчатке жухлый осенний лист.