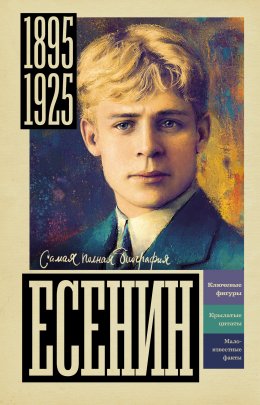

Читать онлайн Есенин

- Автор: Василий Берг

- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература, Русская поэзия

Размер шрифта: 15

© Василий Берг, 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025

* * *

Продолжить чтение

© Василий Берг, 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025