Читать онлайн Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот

- Автор: Дмитрий Травин

- Жанр: Популярно об истории, Публицистика

© Д. Травин, 2025

© Е. Абрамова, иллюстрации, 2025

© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

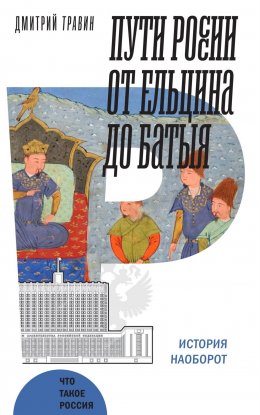

На обложке: Батый на троне Золотой Орды. Источник: Рашид ад-Дин. История мира [Ок. 1430–1434]. Национальная библиотека Франции / BNF.

Предисловие. О том, как связаны между собой Борис Николаевич и Бату Джучиевич

Что еще за «наоборот»? Почему «от Ельцина до Батыя», хотя старина Батый жил за 700 с лишним лет до нашего Бориса Николаевича? И существуют ли какие-то пути, связывающие давнюю эпоху «лихого монгольского нашествия» с эпохой «лихих девяностых», которую мы недавно пережили? Подобные вопросы неизбежно должны возникать при виде этой книги, а потому здесь особо требуется предисловие.

Эта книга не является кратким изложением российской истории для начинающих ее изучать людей. Более того, лучше, если вы хоть в общих чертах представляете себе картину нашего прошлого, поскольку при изложении исторического материала я часто буду пропускать важную для общего обзора информацию. Зато стану останавливаться на обстоятельствах, которые пропускают авторы учебников, но которые чрезвычайно важны для моего авторского видения многовекового хода развития нашей страны. Кстати, в учебниках и популярных обзорах российской истории у нас нет недостатка: проблема скорее в том, как выбрать качественный по содержанию и не сильно идеологизированный том.

Моя книга написана даже не столько для любителей истории, сколько для тех, кто хочет понять современность. Но написана на историческом материале, а потому читателю все же лучше любить живую историю, а не застылые абстрактные схемы, поскольку иначе читать будет тяжеловато. Это не историческое, но историко-социологическое исследование. Оно для тех, кто задается экономическими вопросами о богатстве и бедности, политологическими – о демократии и автократии, социологическими – о поведении населения в связи с богатством, бедностью, демократией и автократией. Однако в сравнении с тем, как пишут свои научные труды экономисты, политологи и социологи, здесь все будет наоборот. Читатели не увидят ни статистических данных о валовом продукте и реальных доходах, ни анализа столкновения групп интересов в борьбе за власть и ресурсы, ни результатов массовых опросов населения. В этой книге будет раскрыта подробная картина прошлого, поскольку автор полагает, что оно влияет на современность не меньше, чем желания вождей, строящих автократии и демократии, или широких масс, стремящихся к богатству, а не к бедности.

Поясню, что найдет читатель в этой книге и чего не найдет. Стремясь определить, почему живем так, а не иначе, мы используем обычно три возможных подхода к проблеме, но лишь один из них будет применен здесь.

Первый подход предельно субъективен, но чрезвычайно распространен: хорошая жизнь существует благодаря хорошим начальникам, а плохая – из-за плохих. Этот подход может варьироваться в зависимости от того, насколько глубоко его приверженец готов проникнуть в суть проблемы. Поверхностно размышляющий человек хвалит или ругает действующую власть, не понимая даже толком, что она делает, тогда как вдумчивый человек, склонный к серьезным размышлениям, может хвалить или винить реформаторов прошлого, сформировавших своими действиями институты (правила игры), благодаря которым формируются автократия или демократия, автаркия страны или открытость миру, рыночное хозяйство или административная система управления. Тем не менее всех приверженцев данного подхода объединяет представление, будто можно создать хорошую или плохую жизнь почти «с чистого листа». «Рюрик учредил русское государство», «Все, что мы имеем, создано Петром Великим». «Прекрасна была Россия, пока не явился Ленин». «Сталин принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой». «Хорош был СССР, но Горбачев его развалил». «Нет Путина – нет России». Примеров подобного рода высказываний можно приводить довольно много.

Второй подход, наоборот, предельно объективен. Он не принимает во внимание роль конкретных людей, влиятельных групп интересов и текущих обстоятельств. Он также довольно широко распространен, однако скорее среди интеллектуалов, чем у народных масс. Его сторонники полагают, что есть вечные или, по крайней мере, долговременные факторы, влияющие на жизнь народа. Порой эти обстоятельства называют культурой, имея в виду, естественно, не живопись, литературу и театр, а ментальные установки, передающиеся от поколения к поколению вне зависимости от характера людей, их интересов, чаяний, индивидуальных свойств, а также знаний, полученных в новые эпохи. Согласно данному подходу, сколько бы ни пытались реформаторы втолковать человеку, что, коли поступит он так-то и так-то, жизнь улучшится, «воспитуемый» отвечает, что перемены не соответствуют нашей культуре и нашим исконным традициям, а потому не имеют никакого смысла. В свете подобной логики начитанные интеллектуалы породили немало рассуждений, на основе которых можно строить даже альтернативную всемирную историю. «Культура Античности сформировала Европу». «Торговля расцветала всюду, где появлялись евреи». «Лишь протестантская этика создала дух капитализма». «Русский человек ленив и не предприимчив». «Британская свобода возникла с принятием Великой хартии вольностей в 1215 году». «У немцев – особый путь развития: Sonderweg». «К северу от Пиренеев – цивилизация, к югу – варварство». «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд». Примеров подобного рода мудрости можно приводить довольно много, хотя на Западе сейчас уже очень редко рассуждают об особом пути той или иной страны или о нерушимых границах, разделяющих цивилизацию и варварство.

О каждом из двух отмеченных подходов написаны горы книг. Принять или отвергнуть их полностью было бы неверно. Вожди и реформаторы действительно во многих случаях влияют на нашу жизнь, хотя порой оказываются бессильны навязать обществу свои представления. Сложившаяся веками культура влияет на наше сознание, однако во многих случаях не способна остановить перемены, которых желают «дети», несмотря на строгий окрик «отцов». Книга, которую вы держите в руках, предлагает иной подход – третий. Суть его сводится к тому, что события, происходящие сегодня в обществе, зависят не только от сиюминутных действий вождей и фундаментального воздействия культуры, но и от исторического пути страны, то есть от того, чем она в ту или иную эпоху отличалась от соседей. По одним странам прокатились революционные волны, по другим – разрушительные войны. Где-то давно сформировались силы, способные противостоять деспотизму, тогда как в иных местах тираны столетиями держали народы в повиновении. В одних регионах мира сама природа щедро наделяет человека богатствами, но есть на планете другие места – суровые, голодные, не приспособленные для нормального проживания и тем не менее населенные.

Обо всем этом хорошо сказал известный американский социолог Фрэнсис Фукуяма: «Ни одна страна не находится в ловушке своего прошлого. Но во многих случаях произошедшее сотни или даже тысячи лет назад продолжает оказывать значительное влияние на природу сегодняшней политики. Если мы пытаемся понять функционирование современных институтов, нам необходимо взглянуть на их происхождение – и на те силы, зачастую случайные и непредвиденные, которые вызвали их к жизни». Размышляя об этих силах прошлого, следует четко различать нашу зависимость от исторического пути страны и нашу зависимость от культуры. Порой эти два фактора, влияющие на современность, смешивают, что приводит к серьезным ошибкам. Революции и войны, богатство и бедность, свобода и деспотизм становятся результатом определенных обстоятельств, встречающихся на долгом историческом пути. Но когда обстоятельства меняются, появляется возможность для смены институтов, вслед за чем меняется характер деятельности людей и, наконец, их образ жизни. С культурой же все иначе: как бы ни менялись обстоятельства, она требует ориентироваться на фундаментальные традиционные ценности. Зависимость от культуры порождает ссылки на отцов, дедов и прадедов, чей путь был единственно возможным с точки зрения сыновей, внуков и правнуков. Зависимость же от исторического пути, напротив, порождает противоречия отцов и детей. Если текущие обстоятельства не давят на новые поколения, они радостно отходят от заветов предков и порой даже скептически усмехаются при упоминании об упертости консервативных обитателей родного «гнезда».

Зависимость от исторического пути в нашей стране с легкой руки экономиста Александра Аузана называют колеей. Думается, что это очень точное сравнение. Двигаясь по ровной дороге, нетрудно свернуть направо или налево, если такой поворот мы сочтем необходимым. Но, двигаясь в колее по разрушенной, вязкой, залитой водой дороге, совершить поворот оказывается трудно, даже если мы принимаем такое решение и энергично вращаем руль. Машина вязнет, колеса проворачиваются вхолостую, колея «настаивает» на том, чтобы мы двигались туда, куда хочет она, а не водитель. Можно ли преодолеть зависимость от колеи? Конечно, можно. Но это потребует существенных усилий и будет порой зависеть от объективных обстоятельств. При мощном моторе, хорошей резине и неглубокой колее совершить поворот, наверное, легче. Но если дорога и машина плохи, придется вылезать из салона, подкладывать доски под колеса, а в худшем случае – энергично работать лопатой, разгребать вручную накопившиеся за годы завалы. А кому-то из пассажиров придется подталкивать машину сзади. Но рано или поздно при совокупных усилиях колея нас отпустит.

Зависимость от культуры, если продолжать образные сравнения, проявляется в том, что сам водитель не готов свернуть с плохой дороги. Справа, мол, волки, слева бандиты. Страшно – аж жуть. Лишь наша дорога, лишь наш особый, хоть и тернистый, путь выведет к цели!

Исторический путь нашей страны был долог, извилист и тернист. Что только нам не встречалось! Были и трудные войны, и страшные революции, и деспотизм с сервилизмом. Но были прорывы к свободе, творческие полеты мысли, успехи в экономике, серьезные позитивные сдвиги в образовании. Россия двигалась в колее, но совершала в нужный момент нужный поворот и никогда не принимала фатального решения полностью отдаться фундаментализму, отказаться от поиска пути, более соответствующего велению времени.

Сами по себе важнейшие события истории той или иной страны хорошо известны. Каждый интересующийся петровской модернизацией, Отечественной войной 1812 года, Великими реформами Александра II, большевистской революцией или горбачевской перестройкой может найти себе книги по интересам. У этой книги иная задача. Я хочу проследить долгий исторический путь России, отслеживая, как прошлое влияло на будущее при прохождении каждого этапа развития, каждого крутого поворота. Я хочу понять, почему мы такие, какие есть, исходя не из влияния персон или культуры, а из влияния сложных метаморфоз истории. Именно поэтому книга выстроена как история наоборот: она раскрывается из современности в прошлое. Мы попытаемся, отталкиваясь от осознаваемых почти каждым современником проблем, двинуться к их истокам. А обнаружив, что эти истоки, в свою очередь, скрывают проблемы, осознававшиеся современниками бурных событий прошлого, попытаемся найти, в свою очередь, их истоки. И так далее… Двигаться в прошлое мы будем не до Адама, но до того давнего исторического рубежа, который нам трудно проанализировать из-за отсутствия доступной науке информации.

Может показаться, что столь основательное погружение в прошлое все же не требуется для понимания сегодняшней России. Ну погрузимся мы, скажем, в «лихие девяностые»! Ну проанализируем сталинизм! Может, еще на революцию 1917 года бросим внимательный взгляд! А дальше-то зачем? Увы, на самом деле «прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его бездонным?». С этих слов начинал Томас Манн свой знаменитый роман «Иосиф и его братья», и любое наше погружение в историю показывает, что основание нынешнего нашего мира косвенным образом зависит от событий, происходивших в чрезвычайно давние времена. Не предопределяются, а именно зависят от тех событий, поскольку на долгом историческом пути страны постоянно появляются новые влияния. Мы учитываем в своем развитии позитивный опыт других народов, реагируя на него то под воздействием поражений в войнах, выявляющих провалы в оборонных технологиях, то из-за стремления к улучшению жизни, стимулирующего погоню за качеством товаров и современной модой. Порой говорят, будто одна голова нашего двуглавого орла повернута на Запад, другая – на Восток. Вернее было бы сказать, что взгляд одной пары глаз устремлен в прошлое, от которого мы зависим, тогда как взгляд других глаз направлен на соседей, от которых слишком опасно отставать как в сфере вооружений, так и по уровню жизни населения.

Слишком большим упрощением было бы сказать, будто все, что мы нынче имеем, идет, скажем, от Петра Великого. Петр Алексеевич не меньше, чем Иван Васильевич Грозный, удивился бы нынешней российской жизни, перенесись он сквозь столетия на машине времени, как это было с героем популярного советского кинофильма. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» замышлял строить совершенно иную Россию и никак не планировал ни Великих реформ, проведенных Александром II, ни Октябрьского манифеста, дарованного Николаем II, ни тем более Беловежских соглашений, демонтировавших империю. Но жизнь внесла серьезные коррективы в то видение мира, которое было у государей (не только российских) начала XVIII века. И в этой книге мы постараемся проследить, как на каждом этапе развития России сочетались веяния, идущие из прошлого, с веяниями, порожденными новой эпохой.

Столкновение и сочетание разнообразных обстоятельств, оказывающих влияние на развитие общества, устраняет из истории всякое предопределение. «Общества не заперты в ловушку своим прошлым и свободно заимствуют идеи и институты друг у друга, – отметил Фукуяма. – Но то, что они собой представляют сегодня, в значительной мере определяется прошлым, и нет единого пути, который связывает одно с другим». Об этом же сказал и другой крупный социолог Зигмунт Бауман: «Каждый момент в истории – это развилка путей, ведущих к нескольким будущим. Человеческое общество существует на перекрестках. То, что в ретроспективе предстает как „неизбежное“ развитие, в свое время начиналось как вступление на одну дорогу из множества лежащих впереди».

Двигаясь вперед, страна постоянно оказывается на развилках истории. Чуть больше консервативного начала – и мы засидимся на каком-то этапе, пропуская вперед энергичных и агрессивных соседей. Чуть больше начала модернизационного – и мы двинемся вперед, обгоняя страны, которые слишком любят самих себя и слишком не любят чужой опыт. Важнейшие перемены, происходившие на долгом российском историческом пути, могли происходить раньше или позже, могли принимать совершенно иные формы, могли даже вовсе не случиться, если бы развитие пошло обходным, боковым путем. Историческое развитие напоминает игру в шахматы, но не только тем, что имел в виду Збигнев Бжезинский, сравнивший Евразию с великой шахматной доской, на которой столетиями идет жесткая борьба за мировое господство, а тем еще, что в этой игре возможно немыслимое число комбинаций, устраняющих жесткое предопределение. В этом своем исследовании я буду по мере сил прослеживать, как прошлое России влияло на происходившие в разные эпохи перемены, а чтобы подчеркнуть отсутствие предопределенности, продемонстрирую альтернативные варианты развития на каждом этапе исторического пути страны. При этом основное внимание будет уделено объяснению характера нашего движения, а не размышлениям о возможных иных путях, поскольку я пишу научно-популярную книгу по исторической социологии, а не научно-фантастическую альтернативную историю.

Здесь стоит использовать еще одно (помимо колеи) образное сравнение, помогающее лучше понять, почему на долгом историческом пути одни общества сравнительно быстро добиваются успеха, тогда как другие тяжело и мучительно преодолевают проблемы в своем стремлении догнать лидеров модернизации. Возьмем двух молодых людей, стремящихся сделать карьеру в науке, и изучим факторы, которые могли повлиять на их реальные достижения.

Один из них родился в крупном университетском городе, в интеллигентной, обеспеченной семье. Рано выучился читать и писать, ходил в хорошую школу с качественным преподаванием двух иностранных языков. Поступил в университет, а по окончании его сразу отправился в аспирантуру, легко защитил кандидатскую диссертацию, неоднократно проходил зарубежные стажировки. Можно сказать, что его «исторический путь» был чрезвычайно успешен. Подобная «фора» на старте научной карьеры дает хорошие возможности для дальнейшего развития, но ничего не гарантирует. В различных точках «исторического пути» возможны неожиданные повороты. На жизнь «счастливчика» могут оказать неблагоприятное влияние как внутренние, так и внешние факторы. Благополучная молодость может сильно расслабить, и в тот момент, когда потребуется принимать жесткие, нестандартные решения, «счастливчик» окажется к ним не готов. Скажем, несмотря на знание языков, откажется от возможности побороться за место в престижном зарубежном университете, испугавшись переезда в иную страну с иным образом жизни, иными правилами игры и иной средой, где нет заботливых старших, опекавших его с детских лет. А если неблагоприятные обстоятельства сделают эмиграцию вынужденной, он совсем растеряется и утратит энергию, необходимую для дальнейшего развития.

Другой наш герой вырос в провинции, ходил в плохую школу, рос в неблагополучной семье, не знал иностранных языков, а дворовая среда приучала его к пьянке и безделью. Такой «исторический путь» с большой вероятностью сделает научную карьеру невозможной. Но молодой человек может найти в себе силы на очередном крутом повороте порвать с держащими его в плену внешними обстоятельствами, вызубрить английский и поступить сразу в зарубежный университет, где есть стипендия, позволяющая худо-бедно жить без поддержки, которую родители все равно не способны ему оказать. Выдержав связанный со сменой образа жизни и места проживания стресс, наш герой, скорее всего, окажется более устойчив к дальнейшим крутым житейским поворотам. Он готов будет искать неожиданные возможности, менять места учебы и работы, а возможно, даже ловчить и интриговать ради карьеры. Если ему удастся не сойти с избранного пути в сложный момент, этот начинающий ученый может оказаться весьма успешным и к середине жизни добьется большего, чем счастливчик. Хотя из тех, кто идет по такому тернистому пути, лишь меньшинство способны достичь заветной цели.

Можно найти множество жизненных примеров таких обстоятельств, которые позволяют скромному провинциалу круто изменить свой путь и добиться успеха. Возможно, он не проявит столь сильной воли, чтобы уехать за рубеж, но окажется в приличном отечественном университете по квоте для военнослужащих. Возможно, он начнет карьеру в качестве активиста молодежного движения правящей партии. Или у него обнаружится влиятельный родственник среди власть имущих. Но если наш герой с детства воспринял жесткую семейную установку ничего не менять, не уезжать из родного села, не соблазняться городским образом жизни, не стремиться к суетному успеху, а думать о спасении души или поддержании традиционных ценностей, никаких перемен в его жизни не случится.

Я не собираюсь выставлять этические оценки этим житейским стратегиям, не собираюсь говорить, что хорошо, а что плохо. Я стремлюсь показать влияние на будущее человека его зависимости от пути и зависимости от культуры. Если есть лишь первая зависимость, «судьбу» можно переломить собственными усилиями и под влиянием благоприятных обстоятельств. Если доминирует вторая зависимость, «судьба» будет именно такой, какой намечалась «на старте».

Признание того, что на историческом пути могут быть разные альтернативы, не означает признания возможности абсолютно любых поворотов. Не стоит путать альтернативную историю, представляющую собой небесполезное интеллектуальное упражнение, с чистым мифотворчеством, способным принести лишь вред в стремлении понять свою страну, свою историю, свое место на планете. Историческая альтернатива – это то, что могло бы случиться, если бы сочетание реальных обстоятельств оказалось несколько иным. Мифотворчество – это выдуманная альтернатива, основанная не на изучении реальных обстоятельств, а на недобросовестной подгонке истории под наши желания. Нам часто не нравится, как страна прошла тот или иной этап своего развития. Нам хочется заклеймить нелюбимых героев истории и возвести на пьедестал любимых. Так возникают фантазии, больше похожие на захватывающие исторические романы, дающие безграничный простор вымыслу автора, а не на приемлемые в науке размышления об альтернативах. По мере нашего погружения в «бездонный колодец прошлого» я буду давать характеристику некоторым утвердившимся в массовом сознании мифам, стараясь показать, чем они отличаются от возможных альтернатив.

В предлагаемую вам небольшую книгу предполагается впихнуть чрезвычайно большой объем материала, и это может вызвать скептические оценки. Много лет назад, задумав популярное изложение извилистых исторических путей России, я понимал связанные с таким подходом опасности, а потому не спешил публиковать книгу. Первую попытку изложения своих взглядов по данному предмету я предпринял в большой серии статей для «толстого» журнала «Звезда» в 2013–2015 годах. Характер подачи материала был традиционным: от прошлого к современности. Затем была попытка краткого рассказа, построенного уже по принципу «история наоборот», для интернет-издания economytimes.ru РАНХиГС. Были и лекционные курсы на данную тему. Но я не превращал наработки в научно-популярную книгу до тех пор, пока не проделал основную часть своей большой исследовательской работы о модернизации России, предполагающей ее сравнение с модернизацией других европейских стран. Сегодня моя работа близка к завершению. Читатель, желающий ознакомиться с материалом более подробно, может обратиться к моим книгам «„Особый путь“ России: от Достоевского до Кончаловского», «Как государство богатеет: путеводитель по исторической социологии», «Почему Россия отстала?», «Русская ловушка», «Как мы жили в СССР», «Очерки новейшей истории России: 1985–1999», а также к написанному совместно с Отаром Марганией двухтомнику «Европейская модернизация» (где подробно рассказано о преобразованиях, осуществлявшихся в XVIII–XX веках на Западе) и к первым пяти главам написанной совместно с Владимиром Гельманом и Андреем Заостровцевым книги «Российский путь: Идеи. Интересы. Институты. Иллюзии» (где говорится о том, что в это время происходило на нашей земле). Для самых внимательных, любознательных и в то же время нетерпеливых читателей есть препринты моих докладов, сделанных за годы работы в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб). Эти доклады – базовый материал для глав тех книг, которые еще находятся в стадии подготовки к изданию. Их можно изучить на сайте ЕУ СПб, открыв страничку Центра исследований модернизации.

Вся эта многолетняя работа позволила мне взяться наконец за небольшую научно-популярную книгу, поскольку теперь я могу опустить многие важные детали повествования и доказательства выводов, зная, что вы имеете возможность обратиться за разъяснениями к другим моим трудам. В этой книге читатель не найдет многих чрезвычайно любопытных примеров из нашей истории. Но что поделать: я должен был, не перегружая рассказ фактами, цитатами и сносками, максимально высветить общую логику развития нашей страны. В этой книге мне скрепя сердце пришлось отказаться от демонстрации всего европейского фона, на котором шло развитие России: я должен был сохранить динамизм повествования, ведя своего читателя кратчайшими путями сквозь долгие столетия. Лишь в завершающей книгу главе я очень кратко демонстрирую на примере нескольких других стран, что зависимость от исторического пути прослеживается не только в российском случае. В общем, «Пути России от Ельцина до Батыя» не будут зависать подолгу на отдельных крутых поворотах истории, чтобы не утомлять читателя, но тот, кто сам захочет «утомиться» в поисках истины, легко найдет для этого необходимые тома, тем более что в каждой из упомянутых выше книг я даю подробнейшие списки литературы.

Ну и под конец надо честно признать, что стимулировали меня к написанию этой небольшой книги грустные размышления, навеваемые некоторыми событиями последних лет. В иной ситуации надо было бы, наверное, потратить четыре-пять лет на превращение препринтов в монографии, а затем уже представлять читателям научно-популярную версию научных трудов. Но все чаще в голову закрадывалась мысль, что, если нам предстоит пройти еще через пару столь крутых поворотов, на которых «наездников» вышибает из седла, я могу вообще не окончить свою большую исследовательскую книжную серию. Читатель должен будет выискивать по препринтам не только собранный для будущих книг материал, но даже основные авторские тезисы, завершающие размышления об историческом развитии России. Надеюсь, что мои пессимистические соображения не превратятся в реальность. Но мне трудно совсем их выкинуть из головы, поскольку речь идет о деле почти всей моей долгой научной жизни. Поэтому, руководствуясь принципом не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, я решил вначале предложить читателям эту книгу, а затем уже, при благоприятном развитии обстоятельств, завершить большую научную серию.

Поскольку книга эта писалась сравнительно быстро, а вызревала практически всю жизнь и отразила в той или иной мере многие мои прошлые труды, здесь сложно выразить все принятые в таком случае благодарности. Они есть во многих моих старых предисловиях. Сейчас скажу лишь одно: всем, что имею, я обязан авторам сотен книг и статей, давших мне нужные для работы знания, друзьям и коллегам, помогавшим с этими знаниями разбираться на семинарах или за чашкой чая, научным библиотекам, в которых мне никогда не надоедает сидеть, издателям, материализовавшим мои идеи в интересах тысяч читателей, самим читателям, вдохновлявшим к материализации путаных и порой авантюрных идей, а главное – семье, без которой всё в моей жизни было бы путаницей и авантюрой.

Глава первая. О том, как Михаил Сергеевич подкузьмил Бориса Николаевича

Сложившуюся сегодня в России ситуацию часто характеризуют на основе тех двух подходов – субъективного и объективного, – о которых говорилось в предисловии.

Субъективный подход обращает внимание на роль персоналий. Комментаторы, считающие эпоху девяностых кризисным временем России, обращают внимание на то, что Владимир Путин вытянул нас из кризиса, укрепив вертикаль власти, подняв международный престиж страны и дистанцировав олигархов от Кремля. Комментаторы, считающие девяностые успешной эпохой рыночных преобразований и демократического развития, также обращают внимание на роль Путина в значительных переменах, но с отрицательным знаком. Они обращают внимание на связанное с его деятельностью торможение реформ и экономического развития, исчезновение политической конкуренции, а также рост противоречий на международной арене.

Объективный подход обращает внимание на специфику нашей национальной культуры. Оптимистично настроенные комментаторы полагают, что мы – особый великий народ и что Россия – особая великая цивилизация. Подчеркиваются наша приверженность традиционным ценностям, утраченным на Западе, наша исконная религиозность, наши коллективизм и общинность, а также героический настрой в борьбе за все то, что для России свято. Пессимистично настроенные комментаторы соглашаются с тем, что мы – особый народ и что Россия – особая цивилизация. Но традиционализм, коллективизм, общинность, склонность к авторитаризму и упорство в приверженности особым ценностям, по их мнению, становятся тормозом для развития. Так называемая русская матрица препятствует, по мнению пессимистов, восприятию позитивного опыта соседей и обрекает Россию на отставание в экономическом и социальном развитии. Впереди нас ждут, как полагают пессимисты, лишь деградация и нищета, вполне устраивающие общество, поскольку демократия, модернизация и свобода нашему обществу глубоко чужды.

Но оставим в стороне роль персоналий и анализ национальных особенностей. На мой взгляд, нынешнее состояние России, как бы мы его ни оценивали с политических позиций, является в значительной степени следствием тех трансформаций, которые происходили в девяностые годы. Общество вполне рационально реагировало на происходившие в то десятилетие события. Примерно так же рационально, как реагирует на происходящие с ним радикальные изменения любое нормальное человеческое сообщество. Но для понимания сути реакции надо четко, без мифологизации разобраться в том, что же с нами случилось в девяностые годы. Надо взглянуть на реальные экономические перемены, отбросив штампованные преставления как о предательстве и ограблении народа реформаторами, так и о героическом спасении страны Борисом Ельциным.

Влияние субъективного фактора, конечно, нельзя списывать со счетов, хотя его исследование останется за пределами этой книги. А вот представления о нашей принципиальной особости видятся чрезвычайно натянутыми. Да, русские – не американцы, англичане – не французы, а немцы – не испанцы. Специфика существует. И, конечно, всегда можно найти людей, которым приятно себя возвеличить и провозгласить особо духовными или особо героическими. А кому-то нравится погружаться в самоуничижение, тем более что мыслители такого типа считают обычно особо непутевыми не себя любимых, а так называемых ватников, представителей «широких масс». Однако для объяснения причин нашей реальной сегодняшней жизни стоит прибегнуть к серьезному анализу событий, происходивших в девяностые годы, а не к абстрактным рассуждениям о духовности и бездуховности.

Кто выиграл, а кто проиграл от реформ

Наши размышления о событиях девяностых порой слишком сильно политизируются, и это мешает трезво оценивать их влияние на формирование путинской России. В частности, сторонники демократии и рынка (особенно успешные люди, выигравшие от происходивших в то время перемен) полагают порой, что здоровое общество в целом должно было бы воспринимать реформы в качестве позитивных преобразований, а не в качестве внезапно обрушившегося на них бедствия. Но при этом возникают две важные проблемы. Во-первых, сторонники реформ иногда переоценивают готовность населения реагировать на абстрактные моральные ценности, а не на свои конкретные интересы. Во-вторых, успешные люди недооценивают масштаб трудностей, с которыми столкнулись те, кто сильно пострадал от инфляции, потери работы или длительной невыплаты заработанного. Иными словами, если мы считаем, что «российский простой человек» должен был думать в девяностые не о собственном кармане или желудке, а о свободе, демократии и судьбах будущих поколений, то удивляемся выбору масс. А вслед за удивлением приходит осуждение: народ превращается в «ватников», вечных «совков» или даже в «тупое быдло», неспособное размышлять. Но если мы считаем, что этот самый «простой человек» в первую очередь взвешивает плюсы и минусы перемен, происходящих в его собственной жизни, то у нас будет значительно меньше оснований для огульного осуждения.

Попробуем с этой точки зрения взглянуть на события, происходившие в девяностые годы, и на то, как эти события повлияли на массовый выбор нулевых.

Реальные девяностые начались чуть позже календарных. В августе 1991 года группой высокопоставленных советских руководителей была предпринята попытка государственного переворота с изоляцией президента СССР Михаила Горбачева в Крыму. Путч завершился полным провалом. Советский Союз фактически распался уже тогда, а в декабре 1991-го демонтаж СССР был официально осуществлен в Беловежской Пуще лидерами России, Украины и Белоруссии. Соответственно, с этого времени у всех союзных республик возникли свои собственные исторические пути, хотя связь между решениями, принимавшимися разными странами – наследниками СССР, еще долго в той или иной степени сохранялась.

В 1992 году начались российские экономические реформы. Именно они радикально изменили жизнь миллионов людей. Если демократизация и гласность, возникшие при Горбачеве в эпоху перестройки, были важны для тех миллионов советских граждан, которые их реально могли оценить, то рынок, свободная торговля, возможность создания собственного бизнеса, наполнение магазинных прилавков товарами и необходимость поиска работы, которая, казалось бы, советскому человеку была гарантирована, изменили жизнь сотен миллионов не только в России, но на всем постсоветском пространстве от Эстонии до Таджикистана. Когда мы сегодня говорим о «лихих девяностых» или «великих девяностых», то вспоминаем именно эпоху рыночных перемен вне зависимости от того, жили ли мы сами в те трудные, но интересные годы либо знаем о них по серьезным книгам, простеньким материалам, добытым в Сети, или рассказам старших родственников и учителей.

Президент России Борис Ельцин, лично возглавив правительство, доверил осуществление преобразований вице-премьеру Егору Гайдару и той небольшой команде экономистов, которую он подобрал. Суть преобразований состояла в переходе от сложившейся в СССР с 1930-х годов административной системы хозяйствования к системе рыночной. Переход этот предполагал осуществление целого комплекса мероприятий, включавших, в частности, приватизацию государственной собственности, налоговую реформу, разрушение «железного занавеса», отделявшего российскую экономику от мировой. Но самое большое воздействие на население России оказало то, что с января 1992 года произошел переход к рыночному ценообразованию для подавляющего большинства товаров. Рыночная экономика невозможна без рыночных цен. Благодаря этой либерализации на прилавках российских магазинов появились товары и исчезла наконец многолетняя советская практика формирования товарного дефицита. Если раньше для приобретения товара часто приходилось стоять в очередях (а многое из необходимого вообще было недоступно простым людям), то теперь покупатель мог прийти в удобный ему магазин и без долгого ожидания приобрести по рыночной цене нужную продукцию. Однако подобный переход не мог пройти безболезненно.

Реформа сама по себе не создавала новых товаров для насыщения рынка. Она могла лишь создать условия для того, чтобы, во-первых, спрос и предложение вошли в равновесие при более высоком уровне цен, чем тот, который существовал в эпоху дефицита, а во-вторых, предприятия получили стимул расширять производство подорожавших (и, соответственно, очень выгодных им) товаров. Поскольку рост цен происходит быстро, а расширение производства требует времени, да еще и массы дополнительных условий (больших инвестиций, хорошего менеджмента, защиты прав собственности), которые могут не сложиться, российский потребитель столкнулся в 1992 году с высочайшей инфляцией. Цены росли порой в прямом смысле не по дням, а по часам. А уж «по дням» они росли постоянно практически до середины девяностых. В худшие инфляционные периоды (осенью 1992 года) они могли за месяц возрасти на четверть или более того.

Старт этой инфляционной гонке задал так называемый «денежный навес», возникший при Горбачеве. Суть «наследства», оставленного Борису Николаевичу Михаилом Сергеевичем, состояла в том, что еще до либерализации цен на руках населения скопилось много денег, которые потратить хотелось, но не удавалось, поскольку на прилавках было пусто. Обратим внимание на это важнейшее явление – «денежный навес», но выяснение его причин оставим до следующей главы. А пока посмотрим на то, к чему привело существование «денежного навеса» в 1990-е годы. Если денег много, а товаров мало, не стоит удивляться тому, что наполнение прилавков после января 1992 года сопровождалось ажиотажным спросом. Все хотели обменять скопившиеся деньги на появившиеся товары. Естественно, цены при этом постоянно росли. И должны были бы расти до того момента, пока ажиотаж не исчез бы по причине исчерпания «денежного навеса».

Впрочем, для объяснения того, почему теория разошлась с практикой, в эту и без того нерадостную картину следует внести дополнительный штрих. «Денежный навес» распределялся неравномерно. «Лишние деньги» были у многих, но далеко не у всех российских граждан, причем после резкого первоначального скачка цен число счастливчиков, способных тратить, тратить и тратить, резко сократилось. «Старые деньги» заканчивались у самых бедных, умеренно бедных и даже не слишком бедных групп населения, а заработать «новые деньги» становилось гораздо труднее, чем в 1980-е. Дело в том, что российские предприятия и организации делились на две группы. Первая производила те товары и услуги, в которых нуждались потребители: продукты питания, одежду, бытовую технику, автомобили, строительные материалы и т. д. Либерализация и даже рост цен в основном шли им на пользу. Предприятия получали выручку и частично тратили ее на зарплату, а частично – на приобретение сырья, материалов, комплектующих, что способствовало образованию зарплаты на предприятиях-поставщиках. Вторая группа предприятий и организаций производила товары и услуги, за которые рынок не платит. Соответственно, деньги за свой труд они могли получить только от государства. Работники оборонных заводов, чиновники, врачи государственных больниц и поликлиник, школьные учителя и университетские преподаватели, библиотекари, артисты, военнослужащие, а также многие другие группы населения могли заработать только в том случае, если им предоставляли средства из государственного бюджета. Если же они не получали денег или получали меньше, чем требовалось в связи с ростом цен, то оказывались в числе людей, проигравших от экономических преобразований.

Таким образом, получается, что, хотя все российские потребители выиграли от наполнения прилавков магазинов в условиях рыночной экономики, для некоторых этот выигрыш обернулся настолько неприятными последствиями, что они скорее сочли себя проигравшими. По-настоящему выиграли те, кто мог хорошо зарабатывать и уверенно подходить к прилавкам с толстым кошельком. Еще больше выиграли те, чьи доходы росли даже быстрее роста цен (в основном это были предприниматели и высококвалифицированные работники, востребованные рынком), особенно если эти люди могли не только заработать, но и сохранить свои деньги. В числе проигравших оказались те, чей заработок не покрывал инфляцию, и особенно те, кто вообще потерял заработок, поскольку ни потребители, ни государство не готовы были оплачивать их трудовую деятельность.

К числу проигравших можно, наверное, отнести еще целый ряд граждан, чьи связанные с рынком ожидания вступили в противоречие с реальностью. Например, работников, сводивших концы с концами в новых условиях, но видевших, что сосед зарабатывает гораздо больше, чем они. Или тех, кто обладал высоким статусом в советское время (профессоров и доцентов университетов, инженеров и конструкторов военно-промышленного комплекса, знаменитых артистов, передовиков производства) и надеялся его сохранить, но в итоге утратил. Может быть, по гамбургскому счету всех этих людей не стоило бы считать проигравшими, но если сами себя они таковыми считали и, соответственно, оказались сильно недовольны реформами, то для понимания долгосрочного влияния событий девяностых годов на положение дел в России нам следует принять эту неудовлетворенность во внимание.

Государство пыталось поддерживать тех, кто проиграл от реформ. Неверны популярные в некоторых кругах представления, будто реформаторы практиковали шокотерапию и бросили всех на произвол судьбы, руководствуясь гипотезой, что рынок все расставит на свои места. Не будем сейчас включаться в спор о моральной стороне вопроса, но ясно, что любой прагматично мыслящий государственный деятель заинтересован смягчать социальную напряженность хотя бы ради самосохранения и предотвращения массовых возмущений. Однако описанные выше монетарные и структурные экономические проблемы препятствовали эффективному выходу из кризисной ситуации.

Теоретически существуют три возможных сравнительно быстрых выхода.

Первый сводится к оказанию финансовой поддержки бедствующим предприятиям хотя бы для того, чтобы те могли выплачивать зарплату работникам. Такая поддержка активно оказывалась, но возможности госбюджета в пореформенный период были невелики. Для того чтобы собрать побольше денег, «либеральное» правительство установило высокий налог на добавленную стоимость, за что его критиковали некоторые либералы-теоретики, не отвечавшие за реализацию реформ. Но денег для поддержания огромной постсоветской экономики, плохо вписывавшейся в рыночные условия, все равно не хватало. В конечном счете Центральный банк – орган власти, обладающий правом увеличивать денежную массу (проще говоря, «печатать» деньги), – предоставил предприятиям для осуществления платежей крупный кредит, что означало, по сути дела, масштабную денежную эмиссию. Но такого рода действия, согласно законам экономики, приводят к росту цен. И инфляция не заставила себя долго ждать. Возник своеобразный механизм постоянного удорожания: рост цен приводит к снижению уровня жизни, предприятия просят власти оказать им финансовую поддержку, оказание такой поддержки за счет «печатания» денег приводит к новому росту цен и т. д.

То есть поддержка людей с помощью денежной эмиссии настоящей поддержкой не является. Точнее, она эффективна лишь для тех, кто, получив деньги, потратил их до того, как цены в очередной раз выросли. А те, кто долго ждал от государства зарплату, скорее проигрывали от «поддержки», поскольку цены успевали вырасти еще до того, как человек мог воспользоваться своими деньгами. В такой ситуации находились ушлые люди, профессионально наживавшиеся на инфляции. Например, если банк, через который шла на предприятие финансовая поддержка государства, задерживая платежи, предоставлял бизнесу краткосрочные кредиты, получатели поддержки проигрывали, а банкиры наживались. Неудивительно, что по мере усиления инфляции самые разные люди (от ученых-экономистов и чиновников до директоров и простых работников) все чаще стали говорить о необходимости финансовой стабилизации, то есть принятия мер, противодействующих инфляции. Правительство пыталось ее осуществить, переходя от первого (вышеописанного) варианта ко второму.

Этот второй вариант мог состоять в том, чтобы остановить рост цен рыночными методами и тем самым прекратить обесценивание доходов трудящихся. Многие ученые-экономисты, как российские, так и зарубежные, настаивали на осуществлении финансовой стабилизации в соответствии со стандартными требованиями «учебников». Некоторые восточно- и центральноевропейские страны, осуществлявшие рыночные преобразования одновременно с нашей страной, добились в этом деле неплохих результатов (их жесткая финансовая политика получила тогда название «шокотерапия»). Россия до середины девяностых на этом пути сильно вперед не продвинулась. Осуществление финансовой стабилизации означало бы резкое сокращение масштабов денежной эмиссии, прекращение кредитования безнадежных предприятий и экономию средств государственного бюджета. Всякие попытки двинуться в этом направлении вызывали сопротивление людей, желавших получать государственную поддержку, а также многочисленных лоббистов, обогащавшихся за счет денег, направляемых на предприятия. Обогащались банки, через которые шли кредиты, директора заводов и фабрик, сквозь руки которых проходили выделенные на зарплату средства, ушлые политиканы, «отстаивавшие интересы трудящихся». Сторонники «шокотерапии» не могли всерьез сопротивляться этому давлению и продолжали правдами и неправдами накачивать экономику деньгами.

Третий вариант выхода из кризисной ситуации предполагал, по сути дела, возврат к дореформенным временам и экономике советского типа. Можно было бы в директивном порядке заморозить цены, то есть запретить предприятиям повышать их с определенного момента времени. Подобную попытку предпринял Виктор Черномырдин, заняв пост премьер-министра в конце 1992 года, но другие члены правительства быстро разубедили его в эффективности подобных методов стабилизации. Замораживание цен при слабом развитии производства быстро бы привело к восстановлению системы товарных дефицитов. Имеющийся в магазинах запас продукции раскупили бы граждане, у которых в кошельках оставался хоть какой-то запас денег, а новых товаров по невыгодным для производителя ценам предприятия не стали бы изготовлять.

Иной вариант возврата к советской хозяйственной системе мог получиться не путем замораживания цен, а путем активного перераспределения денег от эффективных предприятий и обеспеченных граждан к неэффективным и малообеспеченным с помощью установления высоких налогов или даже конфискации капиталов, нажитых предпринимателями за время недолгой экономической либерализации. Подобный подход был весьма популярен среди коммунистов – сторонников равенства, а несколько позже – среди борцов с так называемыми олигархами. Но если налоги устанавливаются на слишком высоком уровне (особенно в условиях еще не преодоленной финансовой нестабильности), бизнес теряет интерес к производству и либо ударяется в спекуляции, либо прекращает коммерческую деятельность. А при конфискации капиталов развитие, отличающееся от «развития» советской экономики, вообще становится немыслимо. Поэтому возможности для антиолигархического маневра были жестко ограничены. Представители российских элит той эпохи (крупные государственные деятели, серьезные ученые, директора предприятий, даже ведущие лидеры оппозиции) никогда не стремились вернуться в советское прошлое: слишком памятны были тогда его проблемы. Чуть забегая вперед, стоит отметить, что, когда осенью 1998 года правительство на какое-то время оказалось сформировано из оппозиционно настроенных политиков (Евгений Примаков, Юрий Маслюков и др.), никаких попыток «вернуть все взад» не предпринималось.

Таким образом, государство в начале девяностых не имело ни одного эффективного способа выйти из кризисной ситуации за короткий промежуток времени. Жизнь оказалась гораздо сложнее, чем в популярных «агитках», когда за пару минут (или на двух страничках текста) излагается чудодейственная программа решения всех проблем. Кризис экономики был связан не с тем, что кто-то из политиков что-то не понимал или что-то украл у народа. Он фактически предопределялся тем состоянием экономики, которое уже существовало в СССР на момент его распада и начала рыночных преобразований. Большой размер «денежного навеса» и большое число предприятий, неспособных с помощью коммерческой деятельности покрыть свои убытки доходами, вводили многих людей в шок без терапии. Отложив серьезный разговор о причинах формирования «денежного навеса» до следующей главы, мы пока посмотрим, как государство пыталось справиться с ситуацией в середине 1990-х.

Где взять деньги, когда их нет

В среднесрочной перспективе у государства имелись реальные способы выйти из кризиса, обеспечив финансовую стабилизацию и поддержав предприятия. Все эти способы были связаны с заимствованием денег, и все они были не очень-то хороши.

Лучший способ заимствования предполагал поддержку российской экономики со стороны богатых зарубежных стран и международных финансовых организаций. Иностранные кредиты могли дать нашей стране передышку, позволить выйти из кризиса, а затем расплатиться с долгами, благодаря начавшемуся экономическому росту и увеличению бюджетных доходов. СССР во времена правления Горбачева получал довольно большие средства от Запада, не столько, правда, по экономическим мотивам, сколько по политическим.

Империю зла, как называл Советский Союз президент США Рональд Рейган, ублажали, чтобы она не начала с голодухи ядерную войну и согласилась на объединение двух Германий – капиталистической (ФРГ) и социалистической (ГДР). Но после распада СССР, демократизации России и проявления миролюбивой политики Ельцина желание кредитовать нашу страну у западных лидеров снизилось.

Суммы, которые Россия получила в девяностые годы, не могли существенно поддержать экономику.

Худший способ заимствования предполагал фактическое осуществление поддержки предприятий за счет самих же предприятий. Способ этот назывался «неплатежи». Государство обещало поддержку экономике, но из-за отсутствия реальных средств поддерживало ее лишь на бумаге. Тем самым оно оказывалось в долгу у предприятий, однако взыскать с правительства долг удавалось в основном лишь сильным лоббистам. Иногда деньги государство реально перечисляло, но они зависали в банках-посредниках, желавших на этом зарабатывать. В условиях высокой инфляции даже непродолжительная задержка платежа давала банкам возможность неплохо заработать, пустив чужие деньги в бизнес (как говорили тогда, «прокручивая» их). Нетрудно понять, что, заимствуя столь нецивилизованным способом деньги у тех, кому оно намеревалось помогать, государство фактически лишь раздражало работников, месяцами ожидавших зарплату.

Наконец, третий способ заимствования вполне соответствовал мировой практике государственного управления и стал широко применяться в России с середины 1990-х. Он состоял в том, что государство выпускало облигации вместо новых денег, способных лишь усилить инфляцию. Облигации представляли собой ценные бумаги (своеобразные «долговые расписки»), по которым со временем правительство обещало выплатить деньги: вернуть одолженное, да еще и обеспечить кредитору доход. Приобретали облигации те, кто имел свободные деньги, хотел с их помощью заработать и готов был вложить накопления в бизнес. Таким образом, вместо того чтобы навязывать проблемы беднякам в виде неплатежей, государство брало взаймы у богачей, обещая им хороший доход.

При таком прагматичном подходе к кредитованию государства все стороны оказывались более-менее удовлетворены. Тот, кто давал деньги, готовился заработать на этом. Тот, кому должны были дать деньги, получал реальные суммы, а не пустые обещания. И наконец, государство переносило бремя ответственности за кризисные явления в экономике на будущее – на то время, когда придет пора платить по счетам. Но и эту ответственность оно могло, как долгое время казалось, с себя снять, поскольку, создав своеобразную пирамиду государственного долга, расплачивалось с кредиторами не из бюджета, а из денег новых кредиторов, которые все более активно приобретали облигации. Обладатели временно свободных денежных средств видели, что правительство раз за разом исправно платит по счетам, и соблазн кредитовать его ради получения дохода становился все больше. Зачем заниматься рискованными видами бизнеса, если можно купить государственную облигацию и через несколько месяцев положить в карман выручку от этой операции? Большим минусом построения пирамиды государственного долга становилось своеобразное вытягивание средств инвесторов из реального сектора экономики в финансовые операции, но с учетом описанных выше проблем следует признать, что не существовало лучшего способа остановить инфляцию и одновременно хоть как-то поддержать тех, кто бедствовал, не вписавшись в рынок.

В 1995–1996 годах правительство стало активно налегать на займы. Расплата по счетам в этой ситуации переносилась на отдаленное время или даже вообще отменялась, в том случае если пирамиду госдолга удалось бы возносить в небо до бесконечности. Как известно, в США эта пирамида гораздо выше вознеслась, чем когда-либо возносилась в России, но ни разу не рухнула благодаря доверию, которое испытывает международный бизнес к американской администрации, всегда платящей по своим долгам. Однако в условиях, когда не существует такого доверия, эта пирамидальная конструкция может оказаться весьма неустойчивой при определенных неблагоприятных обстоятельствах. Российская пирамида госдолга рухнула в 1998 году, вызвав новую волну недовольства в нашем обществе.

Проблема состояла в том, что возносить пирамиду за облака можно было лишь при условии полной уверенности покупателей облигаций (кредиторов государства) в том, что с ними расплатятся при любых обстоятельствах. Если на финансовом рынке возникает паника, новые кредиторы перестают покупать облигации, а старые начинают их спешно «сбрасывать», благо никто не обязан ждать срока выплаты денег правительством и может продавать ценные бумаги на рынке по рыночной цене. Падение этой цены является лучшим показателем ненадежности государства как заемщика. Если курс облигаций падает, значит, от них избавляются быстрее, чем приобретают. В такой ситуации государство может поддержать курс, если станет само скупать облигации на рынке, но, как мы помним, всю эту историю оно затевает именно потому, что не имеет свободных денег даже на выплаты предприятиям. Поэтому паника на финансовом рынке часто оборачивается падением пирамиды госдолга. Именно такая ситуация и получилась в России второй половины 1990-х.

Первым серьезным препятствием на пути финансовой стабилизации оказались президентские выборы 1996 года. Основным соперником Бориса Ельцина являлся коммунист Геннадий Зюганов, принципиально осуждавший капитализм, и у инвесторов, вкладывавших деньги в приобретение облигаций, возникли сомнения в том, сохранится ли система госдолга в случае смены президентов. Не откажутся ли «большевики» от государственных обязательств перед инвесторами, как это было после революции 1917 года? Разные игроки по-разному оценивали вероятность краха госдолга. Кто-то настроен был оптимистично, полагая, что Ельцин победит или, по крайней мере, если победит Зюганов, новая власть будет выполнять обязательства, принятые старой. Кто-то был настроен пессимистично и, продав свои облигации, больше не инвестировал средства на этом рискованном рынке. Оптимистов оказалось все же побольше, чем пессимистов. В итоге рынок государственного долга не рухнул, но возросла доходность ценных бумаг: проще говоря, государству для привлечения новых денег приходилось больше платить инвесторам в расчете на каждый вложенный рубль. И без того небогатое государство впало в еще большую зависимость от госдолга. Снизилась вероятность того, что оно расплатится со всеми долгами в обозримой перспективе.