Читать онлайн СОТВОРЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

- Автор: Ирина Калус, Андрей Шталь, Виктория Полякова, Елена Заславская, Елизавета Хапланова, Вадим Кулиниченко, Константин Душенов, Александр Ужанков, Илья Кириллов, Геннадий Ёмкин, Дмитрий Артис, Александр Нестругин, Евгений Харитонов, Валерий Топорков, Владислав Бударин, Андрей Строков, Татьяна Ливанова, Александр Савельев, Наталия Матлина, Геннадий Гусаченко, Василий Басалаев, Наталья Кравцова, Дмитрий Кузнецов, Алексей Котов, Андрей Галамага, Евгений Чириков

- Жанр: Историческая литература, Книги о войне, Современная русская литература

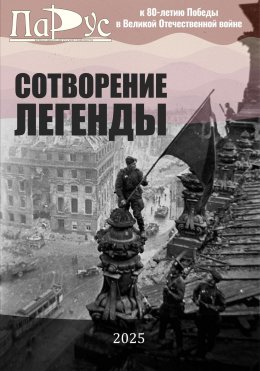

«Юбилейный сборник памяти Великой Победы включил в себя то, что написали наши авторы за неполных 15 лет существования журнала “Парус” о войне: рассказы, очерки, воспоминания, размышления, мемуары, биографии, стихи и проза, беседы, статьи, интервью, фото из домашних архивов… Это своеобразное «возвращение» прошедших событий, их переосмысление и проживание заново вместе с людьми, которые имеют художественное зрение и философский масштаб мысли. Это новый образ «Паруса» —как военного корабля современного литературного процесса; корабля – готового встать на защиту Отечества горящим вдохновенным словом и выжечь это слово о прошлом, настоящем и будущем на нетленных небесных скрижалях. А “небо – всегда за нас”. Будем ПОМНИТЬ».

Главный редактор,

Ирина Калус

«Сотворение легенды»: пояснение

Алексей КОТОВ. «Мы – люди. Пусть и не видевшие войны, но знающие о ней…»

Беседа главного редактора журнала «Парус» Ирины Калус и писателя, редактора рубрики «Сотворение легенды» Алексея Котова

И.В. Здравствуйте, Алексей Николаевич! Итак, как же мы будем творить легенды?

А.Н. Здравствуйте, Ирина Владимировна! Знаете, тут, на мой взгляд, важнее понять, почему все-таки возникла эта идея и в чем ее внутренний «движитель»…

И.В. Минуточку… Вы уже как-то раз говорили о своей нелюбви к слову «патриотизм», а сейчас… простите, пожалуйста, но сейчас Вы выстроили свою фразу так, словно вообще не хотите говорить о любви к Родине.

А.Н. Наверное, да… Пока да.

И.В. Вы меня удивляете. Предложили журналу рубрику «Сотворение легенды», посвященную самой страшной войне в истории человечества, но о чем мы будем говорить, если не о любви?.. Улыбнусь: неужели о Вас?

А. Н. Почему нет?.. Если я не понимаю смысла своего желания, оно может легко превратиться в элементарную «хотелку». А например, тщеславие, как правило, лежит рядом с этой «хотелкой». Человеку не стоит быть слепым…

И.В. Да-да… Примерно так Вы и пишете: стараетесь раздразнить читателя неожиданным ходом в, казалось бы, элементарной ситуации, а потом пиратски захватываете читательское внимание и втискиваете его в свой «поток сознания»…

А.Н. Извините, теперь я перебью. Скорее, не в «поток сознания», а в «поток веры». Писатель должен быть сильным. Но моя вера – уже не совсем я сам и поэтому меня не стоит обвинять в эгоизме.

И.В. Возможно. Мне сразу вспомнилось эссе Юрия Павловича Казакова «О мужестве писателя» – там есть похожие слова: «Писатель должен быть мужествен»… Итак, Алексей Николаевич, что подтолкнуло Вас предложить нам рубрику «Сотворение легенды»?

А.Н. Знаете, Ирина Владимировна, человек – существо довольно ленивое, и очень часто его может побудить к действию только чувство дискомфорта. Иногда таких причин бывает несколько. В данном случае одна из них – чувство бессилия.

В 1943 году моей маме было всего пятнадцать лет. Немцы заняли разбитый до основания Воронеж. Бабушка с детьми уехала к родственникам в деревню. Такие беженцы не получали карточек и, чтобы не умереть от голода, бабушка и мама (она была старшей) побирались по деревням. Россия – просторная страна, попробуйте представить себе среднюю полосу России зимой и две одинокие фигурки в этом безмерном, заснеженном пространстве. Они так и ходили от деревни к деревне… Иногда ссорились. Например, когда над ними пролетали немецкие самолеты, бабушка (тогда ей не было сорока лет) очень сильно боялась, а мама сердилась и кричала ей, что немцам «они не нужны». Потом они забывали о немцах, но продолжали ссорится… Наверное, уже не потому, что сердились друг на друга, а потому что очень сильно хотели есть, было холодно, а дороге не было видно конца. Иногда они ссорились, едва войдя в деревню. Например, мама всегда старалась выбрать дома победнее, в них, как правило, жили пожилые люди и девочке было не так стыдно просить милостыню. Однажды ей не повезло, и она вошла в хату, в которой собрались ее ровесники… Скорее всего, это были деревенские посиделки. Моя мама – юная «комсомолка, спортсменка и просто красавица» – перекрестила лоб и сказала: «Подайте Христа ради!» Рассказывая мне свою историю, мама всегда подчеркивала, что «никто даже не улыбнулся». А ведь почти наверняка среди этих ребят тоже были «комсомольцы, спортсмены и красавицы». Не так давно они ходили на комсомольские собрания и слушали атеистические лекции. Но маму никто ни в чем не упрекнул. Ей дали хлеба, а отдать его, едва ли не последний, можно было действительно только «Христа ради». Маме не предложили остаться, и она ушла…

И.В. Подождите, давайте остановимся на минутку: почему ей не предложили остаться, ведь стояла зима и было холодно…

А.Н. Потому что мама не могла остаться даже ради теплой печки в компании своих ровесников как нищенка. Невозможно было есть хлеб, который тебе только что дали, на глазах молодых парней. Все понимали это и мою маму щадили. А кроме того, ее и бабушку ждало безмерное, заснеженное пространство… Война не отпускает просто так.

И.В. Алексей Николаевич, Вы говорили о чувстве бессилия, и я подумала, что…

А.Н. Тут мое бессилие состоит в том, что я не могу написать «рассказ по рассказу» моей матери. А когда Вы прислали мне первый авторский материал для рубрики «Сотворение легенды», ко мне вдруг снова вернулось то же чувство… Потому что автор этого материала, судя по всему, испытывал те же проблемы, что и я: слишком много пространства, слишком маленькие фигурки внизу, слишком жестокая война и слишком холодные слова. Например, чтобы описать страшную русскую зиму 1943 года нужно что-то большее, чем просто слова. В общем, не я один такой… Если любой более или менее вменяемый человек вдруг захочет написать рассказ о той Великой Войне, у него ничего не получится. Тут дело даже не в том, что эти рассказы фактически будут пересказами того, что они слышали от тех, кто был на той Войне, а… не знаю… простите за тавтологию, в огромности пространства, что ли?

И.В. Кажется, я начинаю Вас понимать… Но если нельзя написать рассказ, то невысказанное можно попытаться передать в легенде?

А.Н. Да. Тут, правда, стоит подумать о том, имеем ли мы право на это.

И.В. Право на некое домысливание?

А.Н. Здесь мы подошли ко второй причине дискомфорта, о котором было сказано чуть выше. Для меня она – в нелюбви… Точнее, в ощущении нелюбви к тому, что если не любил раньше, то хотя бы искренне уважал.

И.В. Извините, снова перебью. Я немножко знаю Вас и уверена, что Вы сейчас очень широко замахнетесь…

А.Н. Еще как широко. Например, я не люблю патриотическую повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»

И.В. Алексей Николаевич, я просто вынуждена напомнить о том, что Вы отлично знаете и без меня: эта повесть нравится очень многим людям…

А.Н. Она и мне до сих пор нравится. Но я ее не люблю, а последнее, согласитесь, более глубокое чувство.

И.В. Вы довели меня до улыбки. Как же это так – «нравится, но не люблю»?..

А.Н. Примерно так: вы смотрите на человека, он вам нравится, но вы отлично понимаете, что никогда не сможете полюбить его. И причина в том, что он – чужой для вас.

И.В. Минуточку, дайте подумать… Чуть выше мы говорили о некоем праве на домысливание. Вам, наверное, не нравится то, что (извините!) «домыслил» Борис Васильев в повести «А зори здесь тихие…»?

А.Н. Ирина Владимировна, иногда мне кажется, что Вы не просто умны, Вы значительно умнее меня. Вы умеете делать правильные выводы из минимума материала…

И.В. В Вашем ответе легко угадываются по-кошачьему мягкие и слегка подхалимские нотки. Когда Вы затрудняетесь с ответом, то начинаете улыбаться и пытаетесь «улыбнуть» меня… Но вернемся к главному: Вам не кажется, уважаемый Алексей Николаевич, что делая подобное заявление относительно повести Бориса Васильева, Вы вторгаетесь, так сказать, на чужую территорию? Писатель не имеет права судить другого писателя за меру свободы, которую тот избрал.

А.Н. Речь идет не о писательской свободе… Давайте возьмем небольшой фрагмент текста из повести, когда старшина Васков звонит командованию. Вот он:

«…– “Сосна”! “Сосна”!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо поломка… “Сосна”!.. “Сосна”!..

– “Сосна” слушает.

– Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!..

– Даю, не ори. Чепе у него…

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

– Ты, Васков? Что там у вас?

– Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух…

– Кем обнаружены?

– Младшим сержантом Осяниной…

Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

– Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю, лес прочесать…

– Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим – тоже по голове не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

– Говорит, в маскхалатах, с автоматами. Разведка…

– Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

– Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

– Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

– Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

– Тут, товарищ…

– Дай ей трубку…»

И.В. Тааак… Давайте разберём. Что Вам тут не нравится, Алексей Николаевич?

А.Н. Как Вы изволили выразиться, Ирина Владимировна, начну «по-кошачьему» мягко. Мне не нравится, как докладывает старшина Васков. Он сказал, что немцы обнаружены, а они были только замечены Осяниной. Понимаете разницу?..

И.В. Отчасти, да… Если противник обнаружен, это значит, что с большей или меньшей степенью вероятности установлена его примерная численность. Например, около десяти или около тридцати. Если же противник только замечен, то почти ничего нельзя сказать о его численности…

А.Н. Но на войне цифры 2, 10 или 30 очень сильно влияют на то, с какими силами нужно идти в бой на врага. Кроме того, Васкову делали правильное замечание, говоря, что в его квадрате немцам разведывать нечего. Значит, речь может идти только о диверсантах. А с другой стороны, очень трудно представить себе диверсионную группу из двух человек для подрыва железной дороги.

Далее. Я не понимаю, как пять женщин с винтовками могут задержать хорошо обученных диверсантов с автоматами, пусть даже если рядом с ними находится старшина с наганом, который, кстати говоря, почему-то потерял запалы для гранат…

И.В. Алексей Николаевич, Вы – воевали?

А.Н. Нет, я не эксперт в подобном деле. Но я почему-то думаю, что для того чтобы прицелиться во врага даже лежа в кустах, нужно иметь железные нервы. Ведь не из каждого мужчины получается хороший солдат, годный для ближнего боя, не говоря о женщинах.

Я приведу Вам такой простой пример. На первом курсе института нас почти на три недели послали «на картошку» в село. Это село оказалось не простым, а какими-то выселками для шпаны. Короче говоря, однажды нам – сотне студентов – пришлось столкнуться с десятком прожжённых драчунов-горлопанов и уголовников. И нам не удалось победить, потому что из сотни восемнадцатилетних юнцов не набралось и десяти хороших бойцов. В основном ими оказались те, кто был постарше, те, кто отслужил в армии, или те, кто занимался чем-то вроде бокса или борьбы, то есть имел хоть какое-то представление о драке.

Суть моих отвлеченных рассуждений в том, что солдата нужно долго и упорно учить простым солдатским навыкам, не говоря уж о рукопашной схватке или силовом задержании диверсантов. Кстати говоря, в замечательном романе Виктора Богомолова «В августе 44-го» с большей или меньшей степенью правдивости описываются сцены силового задержания диверсантов. А ведь Виктор Богомолов был офицером ГРУ и достаточно хорошо знал то, о чем писал. Теперь попробуйте представить на месте профессионалов высочайшего класса типа капитана Алехина или старшего лейтенанта Таманцева Лизу Бричкину или Галину Четвертак… Ведь одного немца Васков «все ж таки» собирался взять в плен.

Знаете, у нас часто говорят о том, что, мол, катастрофа 1941-го года произошла, потому что враг напал слишком неожиданно… Но тогда чем объяснить катастрофу лета 1942 года? Неужели только тем, что немцы удержали некие «контрольные точки» южнее Харькова и советские войска втянулись в «Барвенковский выступ», как в горловину бутылки? Но тогда почему немцы смогли удержаться в Демянском котле, то есть примерно в похожей ситуации?

На мой непрофессиональный взгляд, все дело в том, что немцы просто лучше воевали. Они были лучше нас подготовлены как в профессиональном, так и в психологическом плане. Их военная машина была великолепно обкатана, а каждая ее деталь – подогнана к месту.

И.В. Вы имеете в виду относительно легкие победы Гитлера во Франции, Польше и Балканах, которые позволили сделать это?

А.Н. Да. Поясню на простом примере, который, к сожалению, встречается в реальной жизни. Например, когда на ночной дороге обычного человека поджидает бандит, то последний всегда готов к встрече значительно лучше. Он готов к схватке психологически, а в его руках есть оружие, которое он неоднократно пускал в ход. Бандит говорит себе: «Я уже не раз делал это, и у меня снова получится». Он уверен в себе, а это очень много значит…

И.В. Алексей Николаевич, давайте все-таки вернемся к главной теме…

А.Н. Хорошо. На данный момент эта тема – замечательная повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие»…

И.В. Почему замечательная? Вы же ругаете ее…

А.Н. Это еще ни о чем не говорит.

И.В. ?..

А.Н. Понимаете, в чем дело, Ирина Владимировна, например, еще с детства мне нравится чудесная книга Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». Но если взглянуть на нее под определенным углом, то она – едва ли не классическая человеконенавистническая книга, ведь в ней вы не найдете ни одного порядочного испанца. Прочитав эту книгу, вы будете свято верить в то, что все испанские гранды – злодеи, простой народ – «испанская солдатня» способная только на бесчеловечные поступки, а пираты, в общем-то, – довольно неплохие парни.

И.В. Романтизация бандитизма, пиратства, тюремных нар – тема, хорошо разработанная в литературе (улыбается). Но все-таки не будем уклоняться в сторону. Алексей Николаевич, Вы можете четко и кратко сформулировать, почему Вам нравится и за что Вы не любите повесть «А зори здесь тихие…»? Нам нужно это выяснить хотя бы потому, чтобы узнать, зачем и как творится легенда.

А.Н. Мне нравятся все герои повести, в них просто невозможно не влюбиться… Нравится язык, которым она написана. Не нравится же то, как она была создана. Борис Васильев говорил, что сначала хотел написать о семерых советских солдатах, принявших неравный бой с немецкими диверсантами (это был тот реальный фактический материал, на котором он хотел создать повесть), но повесть, как говорится, «не пошла». Текст сдвинулся с мертвой точки, только когда Васильев заменил солдат на девушек…

И.В. А так, то есть чисто механически, Вы считаете, делать нельзя?

А.Н. В литературе все возможно и почти ничего не запрещено… Но тут, наверное, дело обстоит иначе – глубже, что ли? (Молчит.)

И.В. Не молчите, пожалуйста, Алексей Николаевич. Мы всё-таки будем производить погружение в тёмные глубины Вашей психологии?

А.Н. Я в этих глубинах, извините за выражение, порой и сам ни черта не понимаю… Очень часто любому из нас трудно объяснить свое «нравится – не нравится», ведь выстроенная на этом «виртуальном поле» логика так или иначе окажется не прочнее карточного домика. Наверное, я мог бы повторить свою прежнюю мысль, что, например, не понимаю старшину Васкова, когда он решил вступить в бой и после того, когда стала известна численность немцев. У женщины с винтовкой, даже если она в укрытии, нет ни единого шанса против хорошо подготовленного диверсанта… Мне непонятна и «логика» немцев, которые после боя, в котором была ранена Рита Осянина, как стадо баранов – все! – побежали на звук автомата Жени Камельковой. И никто из них не удосужился обыскать поле боя, ведь среди обороняющихся наверняка были раненные. Вспомните, сам Васков говорил, что будь он на месте немцев – дал бы горсть орденов за «языка». В том бою немцам отвечали два их же (немецких!) автомата и одна винтовка: что это за враг такой, вооружённый трофейным оружием, и откуда он взялся в глубоком лесу?! Но немцы вдруг разом забывают обо всём и дружно устремляются за Камельковой. Я отлично понимаю, что литературное произведения нельзя критиковать с точки зрения армейской тактики боя, но… Не знаю… Просто мне все это не нравится едва ли не на интуитивном уровне.

И.В. Ну, почему же?.. Мне Ваша логика понятна.

А.Н. Боюсь, что все не так просто… И не в логике тут дело. Мой отец родился в конце 1928 года и ему не довелось стать солдатом Великой Отечественной войны. Он служил в Германии уже позже. Но у него на всю жизнь остался какой-то очень сильный интерес к тому, от чего его избавила судьба. Я помню, он приглашал домой бывших фронтовиков (многие были только чуть старшего его), и я, восьми-десятилетний пацан, вертелся рядом. Отец как-то раз сказал, что солдаты Той Войны никогда не рассказывают о ней, когда трезвы… Точнее, пока трезвы. В общем, я вертелся рядом и слушал, как отец и его гости говорят о войне. Мне было очень интересно…

Однажды отец спросил бывшего солдата, видел ли он на фронте, как в немцев стреляют женщины? (Улыбнусь: этот вопрос он задал после разговора на повышенных тонах с мамой и после того, когда она заявила, что «мужикам нужно меньше пить».) Гость ответил, что да, видел. Однажды их батальон попал в окружение. Перед самым прорывом в траншею пришла санитарка и молча взяла в руки винтовку. Командир сказал ей, чтобы она шла к раненым. Санитарка ответила, что раненых больше нет, потому что в окоп попала мина. Я хорошо запомнил лицо рассказчика: оно вдруг стало каким-то виноватым и больным… Словно он стал свидетелем чего-то не то чтобы нехорошего, а… не знаю… еще невиданного им греха, что ли? А ведь грех – это нарушение человеческого естества, человеческой сущности и ее основы. Когда санитарка стреляла в немцев, солдат удивился тому, что у нее было грязное, «какой-то удивительной, почти небесной красоты лицо» и он вдруг подумал, что эта девушка скоро умрет… Ее и в самом деле убили в начале атаки, и рассказчик долго молчал, после того, как сказал об этом. Наверное, это была самая длительная пауза в разговоре взрослых, с которой мне приходилось до этого сталкиваться.

В общем, да!.. Не в логике тут дело, а в человеческой сущности.

И.В. Здесь я соглашусь. В женщине, несущей смерть в бою, есть что-то крайне противоестественное. Но давайте вспомним, ведь на войне были женщины-снайперы, женщины-летчицы и даже разведчицы…

А.Н. А много ли было таких женщин? Я почему-то думаю, что эти исключения только подтверждают правило. Да и страшнее, чем быть санитаркой на фронте – а там до винтовки далековато – по воспоминаниям самих фронтовиков, нет ничего.

И.В. Да, понятно… Но, уважаемый Алексей Николаевич, чтобы Вас понимали чуть лучше, нам нужно самим сделать первый шаг и всё-таки открыть рубрику. Улыбнусь: а еще, вполне возможно, что мне хочется немного покритиковать и Вас. Не Вам же одному критиковать известных писателей, да ещё минуя законы логики.

А.Н. Начать – пожалуйста! Рассказ «Асы» я написал десять лет назад. Он проходил в периодике хорошим тиражом… В общем, это все.

И.В. А как он родился?.. Точнее говоря, как родилась эта легенда?

А.Н. Об этом потом. Так и читателю удобнее будет. Хорошо?

И.В. Ну, если читателю удобнее, то хорошо.

***

Геннадий ЁМКИН. Ах ты, Русь моя!..

***

Ах ты, Русь моя! Мати любезная!

Распрей княжеской опалённая,

Азиятчиною порезанная

И Европами в кровь расклёвана.

Распростёрла крыла ты сильные,

И сошлися в тебе все стороны.

А одно-то крыло – лебединое,

А другое – чернее ворона.

Распростёрлося чёрное в сторону —

Ту, где солнце к закату клонится.

Расплескалося белое в сторону —

Ту, где Азия сонно молится.

Выйду в поле, где кличут вороны,

Где распутья твоих дорог,

Поклонюсь на четыре стороны,

А пойду – на Восток.

А оттуда, где дремлет Азия,

Соболиную выгнув бровь,

Принесу тебе солнце ясное:

– На, любезная, царствуй вновь!

Журнал: Парус

Год выпуска: 2011

Геннадий ЁМКИН. Зарницы

Всю ночь сверкало над долинами,

И озарялись небеса.

Как будто воины былинные

Сошлись с врагом глаза в глаза.

Над всеми русскими пределами

Святая конница текла,

И лошади зубами белыми

Кусали молний удила!

Всю ночь сверкало над долинами,

Сошлися в сече дух и плоть.

Рубились воины былинные,

Которых ниспослал Господь.

И силу темную содвинули,

И отстояли рубежи.

Всю ночь сверкало над долинами

И гасли сполохи во ржи.

А после сечи той жестокой,

Крестом небесным осенясь,

Оборотил лицо к Востоку

И двинул войско светлый князь.

И у монгольского колодца,

Где степью правил чингизид,

Он приторочил, словно солнце,

На небо красный княжий щит!

И просветлело над Державою,

И заалели небеса.

И Русь вздохнула православная —

Гроза прошла! Прошла гроза!

И на просторах всей земли

Луга туманами дышали.

А из ночного дети шли

И в поводу коней держали.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2011

Геннадий ЁМКИН. У «вечного огня»

Несут цветы. Огонь горит.

Про жизнь и про победу

«Афганец» с дедом говорит —

И спрашивает деда:

– Скажи мне, дед, поведай мне,

Как было на большой войне?

У нас хреново было:

Ко всем чертям носило,

И пуля пролетала,

Бывало – попадала.

И говорит ему в ответ

Седой, как время, старый дед:

– На нашей всяко было:

Без курева, без мыла,

Шинельку продувало

И тоже – попадало.

И закурили.

Старый дед

И тот, кому немного лет.

Дымят.

Считают раны.

И оба – ветераны!

И старого, и малого

По всем огням носило.

Но до конца до самого,

Спасибо, не убило!

Посередине улицы,

Как будто бы одни,

Стоят и не накурятся…

Господь их сохрани!

Журнал: Парус

Год выпуска: 2011

Константин ДУШЕНОВ. Героям грядущей войны

I

Над вашей братскою могилой

Мы крест воздвигнем золотой.

Небесный дар любви и силы

Героям Родины святой.

Наш Русский Царь венец державный

Склонит над мраморной плитой,

Скорбя молитвой православной

Над кровью, вами пролитой.

Мы крестным ходом величавым,

Сияя золотом икон,

Пройдём по всем полям кровавым,

Где русский подвиг был свершён.

Где Русской веры голос слышен,

Где Русской воли клич звенит,

Разит врагов и – выше, выше! —

Взлетает в солнечный зенит.

Где светлых витязей небесных

Ведёт Евпатий Коловрат,

Где из глубин Руси чудесных

Встает хрустальный Китеж-град.

II

Где ров со скошенной травою —

Так, чтоб вовек не проросла,

Смердит драконьей головою

В когтях двуглавого орла;

Где светлый ангел осеняет

Сияньем крыл богатыря,

Чей Русский меч, разя, пронзает

Гнилое сердце упыря —

Здесь вашим детям будут сниться

Святые подвиги отцов:

Шелка знамен, боёв зарницы,

Победы Русское лицо.

Ваш путь окончен смертью честной,

Вас ждет – сияющий вдали

Наш вожделенный, наш небесный,

Наш Русский Иерусалим!

Журнал: Парус

Год выпуска: 2012

Выпуск: 15

Константин ДУШЕНОВ. Сыну

Когда пожарище войны

Закроет небо над Россией

И толпы беженцев босые

Заполнят площади Москвы,

Когда подонки и ворьё,

Как крысы, брызнут врассыпную —

Ты не оставь страну родную,

Сынок, ты сбереги её.

Храни её, люби её —

Не в дни побед, не в блеске славы —

В позоре, в тьме, в беде кровавой,

Под стоны, хохот и враньё.

Люби её душой горячей

Всем силам ада вопреки —

В тюрьме, в бою, в плену, на плахе —

Умри, убей – но сбереги!

Когда под игом непосильным

Народ твой в тягостном плену

Не сможет – попранный, бессильный —

Начать священную войну,

Люби его сильней и жарче.

Врагов без жалости круша,

Не отступи. Пусть светят ярче

Твой ум и совесть, и душа.

Молись и верь. Взывая к Богу,

Иди на смерть, на крест, на бой!

Тот, Кто за нас прошел Голгофу,

Спасёт тебя. Христос с тобой!

Расти, мудрей, мужай и крепни,

И, верность Господу храня,

За слабость, трусость и нелепость,

За всё, сынок, прости меня…

Журнал: Парус

Год выпуска: 2012

Выпуск: 15

Илья КИРИЛЛОВ. Рассказ разведчика

В Ми-8 над Кавказом

летим в зенит.

Тут, судя по рассказам,

стволы зениток

ржавеют в каждой рощице,

к земле припав,

и Терека полощется

пустой рукав.

Из реющей утробы мы,

рискуя чуть

незнаемыми тропами

в тот мир впорхнуть,

где ни родной обители,

ни прошлых лет,

взираем, небожители,

на белый свет.

Весь день за разговорами

о том о сём,

нависнув над приборами,

вдруг невесом,

ничей не друг, не суженый,

глядишь вперёд,

а там за Терским Сунженский

хребет встаёт.

Вдали Аргун куражится,

до дна прогрет.

Кавказ внизу! И кажется,

со школьных лет,

с уроков чтенья, с разного,

заочно с ним

судьба моя завязана

узлом одним…

Есть повод в опоздании

для пары строк,

но, выполнив задание,

садимся в срок.

Дорожный день кончается,

строчит сверчок.

Идёт боец, качается,

смолит бычок.

Закусывают юшкою

за другом друг,

описывают кружкою

за кругом круг.

Затверженный, неведомый —

о Терек, пью

коньяк твой и наследую

судьбу свою!..

Рассеян по окрестности

полдневный жар.

Лежит боец, как если бы

всегда лежал.

Лежит боец – так, словно бы

покой и мир.

Сигналами условными

забит эфир.

О ягоды дичающей

над головой

слеза! О клёкот лающий

и горловой,

несомый над равниною

и в снег и в зной

весёлой и ревнивою

речной волной!

Всеобщим вашим баловнем

мне не бывать.

Развейтесь сном опаловым —

я горевать

не стану по Кавказу, но

да будет вновь

одним с ним миром мазана

моя любовь!..

Богатая фугасками

на чёрный день,

нисходит над Кавказскими

горами тень.

И не взглянуть без робости

туда, где, слит

с пространством, как над пропастью,

орёл парит.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2013

Выпуск: 27

Илья КИРИЛЛОВ. В том курмыше,..

В том курмыше,

в той заповедной вотчине,

в том логове за каменной стеной,

где шесть хребтов, как шесть флотов, воочию

предстали в первый раз передо мной;

в урочище, где сунженской проточной

воды гортанна речь и коренной

жилец вершин во области заочны

стремил крыло;

в той местности дрянной,

где эхо выстрелов, до выстрелов охочее,

клял муэдзин, кладя поклон земной,

где бредили наёмные рабочие

войны и мира

миром и войной, —

предшественники, сверстники, воители,

в предсмертном ужасе глядевшие с брони,

как кровь в ушах, ваш голос отрезвительный

звучал настойчиво, разборчиво в те дни!

Ещё подростки – мученики, ратники,

бомбометатели и жертвы гекатомб,

простите ль нам попойки наши, праздники,

благополучие, здоровье и апломб?

И прочее, и прочее, и прочее,

в чём нет вины, но это утаи…

Грядут в ночи, немую плоть ворочая,

солдаты, собеседники мои.

Забвенья нет. Есть опростанье духа.

О современники в плену своих истом,

душа моя внимает вам вполуха,

как витязь под ракитовым кустом.

Он пал в бою, но он ещё не умер,

и всё его земное существо

в слабеющем улавливает шуме

уж голос, окликающий его.

И он парит над миром и державой,

пресветлым сном так странно окрылён,

навстречу Воинству, овеянному славой,

его сиянием, как жаром, опалён.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2013

Выпуск: 27

Илья КИРИЛЛОВ. Так, должно быть,..

Так, должно быть, едут на войну:

сеет дождь, и лязгают колёса,

тяжкий гул чугунного колосса

над рябой и чёрной гладью плёса

гонит эха встречную волну.

В заливных лугах, как в старину,

ряд за рядом клонятся колосья.

Как со дна глубокого колодца,

из окна взираешь на страну.

…Я, должно быть, чувствую вину,

я, должно быть, с совестью в раздоре,

раз на жёлтом глиняном просторе

сеет дождь, куда я ни взгляну.

Нам скорбеть, должно быть, не с руки —

все падём: вы – в том, мы – в этом веке,

но невольно вздрагивают веки,

лишь повеет холодом с реки.

Нам ведь тоже боязно в окно

бросить взгляд и выглянуть наружу:

чёрным дымом мир заволокло,

рвётся дней льняное волокно.

Нас ведь тоже призовут к оружью

и мобилизуют на войну…

Я, должно быть, чувствую вину.

Я, должно быть, чувствую вину…

Журнал: Парус

Год выпуска: 2013

Выпуск: 27

Илья КИРИЛЛОВ. Дымят окраины. Незряче…

***

Дымят окраины. Незряче

столица кличет сквозь туман.

Прошёл отряд, хмелён и мрачен,

роняя головы в бурьян.

Нас много спряталось под своды

от гроз и бури, но гляди:

лишь ночь – и подступают воды

к моей расслабленной груди.

Обвили стебли повилики

всё тело мне, лишили сил.

– О перехожие калики! —

в сердцах я криком возгласил.

И вот, склонив сухие лики,

с мольбою в выжженных очах,

они рекут – и вес великий

уже я чувствую в плечах.

Коснусь утёса – и заплачет,

и тень опустится на дол.

Уже Господь лица не прячет,

садясь хозяином за стол.

Уже, гружённые в вагоны,

хлеба на риги свезены,

дурные граяли вороны

под вечер у Березины.

И мирным злакам, травам сорным

кладя поклоны на лугу,

уже я выставлен дозорным

на левом нашем берегу.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2013

Выпуск: 27

Дмитрий АРТИС. Хоронили мёртвые живых…

Хоронили мёртвые живых,

не было у мёртвых выходных.

Родом из расплавленной руды

поднимались, двигались ряды,

шли одна колонна за другой,

выгибалась каждая дугой.

Хоронили партиями – впрок,

вдоль дороги, будто поперёк,

и не ради красного письма

добавлялся, значимый весьма,

к именам учёных и невежд

перечень утраченных надежд.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2017

Выпуск: 53

Дмитрий АРТИС. Зависим от времени суток…

***

Зависим от времени суток,

по радуге, как по мосту,

души обезличенной сгусток

опять покидает Москву,

свою расписную обитель,

жилище – какое уж есть,

чтоб цельные цепи событий

на свалку эпох перенесть,

вернуться очищенной, куцей

по радуге той же – назад.

Пусть новые цепи куются,

ложатся на старый фасад.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2017

Выпуск: 53

Александр НЕСТРУГИН. Лирика

Тревога дышит у виска,

Как холодны её реченья:

«Мамоны сытые войска

Теснят поэтов ополченье.

Теснят… Какого же рожна

Ты с лирикою водишь шашни?

Нужна «Священная война»,

С которой в бой идти не страшно!

А лирика в речах нежна, —

Но что мне делать с этим пылом?»

…И всё же лирика нужна —

Как «Жди меня…» в окопе стылом.

Пусть бой другой, и век другой,

Но греет сердце

ставший песней,

Теснящий темноту огонь,

Что бился там, в печурке тесной.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2017

Выпуск: 52

Александр НЕСТРУГИН. Стали вдруг клятвы не долгу верны…

***

Стали вдруг клятвы не долгу верны – долгам,

Блюду фуршетному с голубой каёмкой.

Стали пророчества прилипать к деньгам,

Будто в столовке локти к сырой клеёнке.

Только клеёнка что: тряпкой её протри —

Чистая, и блестит, как не блестела снову.

…А деловые люди – ты посмотри! —

Вдруг с нефтяной трубы – да потянулись к слову…

Им надоело в шампанском девиц купать,

В списке толкаться любимых детишек «Форбса».

Стали ребята стишки кропать;

Вы-то, конечно, подумали: так, для форса.

Но ведь не зря, не зря им шелестит листва:

Осенью – как наличка, а по весне – безналом.

Это о них теперь: «Говорит Москва!»

И – шепоток стыдливенький по журналам:

«Слог бы чуть выправить… А по судьбе —

Честное пионерское, нашенский он, в натуре!»

Прямо хоть рубрику открывай: «Литература – трубе».

…Или: «Труба – литературе…»

Журнал: Парус

Год выпуска: 2017

Выпуск: 52

Андрей ДМИТРИЕВ. Падали с неба

***

Падали с неба

и падали в небо.

Ели землю в отсутствии хлеба.

Тянули зубами узлы своих грубых швов,

чтобы не разошлось

и не выдохлась жизнь,

а уж в руках озверевших – снова ножи.

Кровь поднимала знамёна,

пытаясь быть выше этого мора,

этого бесконечно ора,

этого чёрного коридора,

этого треснутого фарфора,

этого смертного приговора,

этого морока…

Наглотались огня —

пошло горлом,

но взнуздали коня

с диким норовом

в высоком бурьяне, над которым – вороны,

во все четыре клятые стороны —

так, что думалось, нет просвета

в месиве этом.

А всё ж – вверх ракета,

и на брюхе под проволокой

за шкирку волоком

самих же себя

за границу вечного сна

по острой кромке серпа.

Выдернули себя из лап —

хоть и был тот захват неслаб.

В тела ткань завернули нехитрый скарб —

и домой, а дома – вишнёвый сад

зацвёл, в это чудо стараясь поверить сам.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2018

Выпуск: 67

Алексей КОТОВ. Асы

История военной летчицы

Рассказ

…Весной сорок третьего перегоняли мы с подружкой «У-2» из ремонтной бригады на наш фронтовой аэродром. Из оружия – только наганы. А впрочем, зачем нам оружие, если внизу глубокий тыл? Катька мне песни по внутренней связи поет, а я – штурман-стрелок без пулемета – американское печенье грызу.

Катьке тогда двадцать два года было, мне – девятнадцать. Девчонки совсем!.. Но дружили мы крепко. Катька красивая была как королева, бойкая, такая спуску никому не давала. Служил у нас на аэродроме один майор-связист, грешок за ним водился – любил свое неравнодушие к женскому полу руками доказывать. Но после «разговора» с Катькой он не то что ее, меня за три версты обегать стал. Издалека предпочитал здороваться, причем крайне вежливо, а часто и фуражечку приподнимал.

На фронте к женщинам особое отношение было. Не в бою, конечно – на земле. Чуть «зазевалась» девчонка – уже и женишок рядом вертится. Люблю, мол, и жить без вас не могу!.. Тили-тили, трали-вали, короче говоря.

Катька все посмеивалась: мол, эти мужики, как «мессеры», всегда с тыла заходят, то есть со стороны женского сердца. Может быть, уже завтра гореть девчонке среди обломков фанерного самолетика, уткнувшись разбитым лицом в приборную доску, а тут – любовь, понимаешь!.. Но человек к жизни тысячами нитей привязан. Чего греха таить, жаден он к ней, даже ненасытен, а любовь-то, она и есть самая главная ниточка. Чуть тронь ее – уже стучит глупое сердечко, волнуется… И жизнь огромной кажется, как небо.

Рядом с нами истребительный полк базировался. Сама не знаю как, но привязался ко мне паренек один. Ладно бы герой, а то так себе – младший лейтенантик ускоренного выпуска… Худой, как мальчишка, и застенчивый еще больше, чем я. Из всех достоинств у Мишки только глаза и были. Никогда, ни до, ни после, я ни у кого таких бездонных глаз не видела: огромные, голубые, может быть, чуть грустные, но едва улыбнешься ему, глядь, и в Мишкиных «озерах» живая и лукавая искорка светится. «Озерами» Мишкины глаза Катька называла. В насмешку, конечно. А еще она терпеть не могла, когда я ей про Мишкины ухаживания рассказывала. Злилась даже. Хотя какой из Мишки, спрашивается, ухажер? Всей смелости у него только на то и хватало, чтобы рядом со мной присесть да робко за руку тронуть…

Месяц прошел – Мишка мне предложение сделал. Смешно!.. Не целовались даже ни разу, а тут – замуж. Рассказала я Катьке. Она глазами сверкнула, отвернулась и молчит. А я от смеха уже чуть ли не задыхаюсь. Мишка – и вдруг муж. В ту пору мне больше рослые ребята нравились, с орденами и снисходительными улыбочками. Герои!.. А тут вдруг какой-то красный от смущения Мишка.

Помолчала Катька и спрашивает:

– Прогнала его?..

Я смеюсь:

– Конечно.

На том и закончился наш разговор.

А уже на следующий день я Катьку рядом с Мишкой увидела. Стоит наша гордая полковая красавица и такими влюбленными глазами на Мишку смотрит, что даже у майора-связиста челюсть на грудь упала. Мол, чего это она, а?! Да что там майор, сам командир полка – и тот головой покачал. А потом влепил он Катьке сутки «губы», чтобы охолонула она от своего неуемного чувства, поскольку зенитчики вместо того, чтобы за небом присматривать, на сияющую от счастья красавицу глаза пялят.

Шевельнулось у меня под сердцем что-то… Что-то недоброе к Катьке. Мол, зачем она к Мишке подошла? Во-первых, мы же подруги, а во-вторых, если я Мишку прогнала, то ей-то он зачем?!

А весной в мае ночи светлые, соловьиные… Сирень пахнет так, словно войны и в помине нет. Если бы мы на ночные бомбежки летали – может, я и не думала ни о чем. Но перед этим потрепали нашу старенькую «восьмерку» немецкие зенитки. Сдали ее в ремонт, в тыл… Короче говоря, не один час по ночам я потолок нашей землянки рассматривала и никак от мысли, где и с кем сейчас моя подруга Катька пропадает, избавиться не могла…

Потом срок пришел за нашей «восьмеркой» в тыл ехать. Я остаться могла, но Катьку не проведешь: мало ли, мол, что в ее отсутствие на моем личном фронте случиться может? Тем более что у девятнадцатилетней девчонки вчерашнее «нет» очень легко в «да» превращается.

Ох, и ласкова же со мной Катька была!.. Когда мы на «полуторке» ехали, она меня два часа шоколадом кормила. Целый месяц она его копила, что ли?.. А болтала Катька так, словно на всю войну наговориться решила: и о доме своем под Иркутском, и об учебе в техникуме, и о матери… Короче говоря, обо всем, кроме Мишки. Но сколько бы я шоколада не ела, все равно под сердцем горько было. Неуютно как-то – и горько…

А еще через сутки поднялись мы с Катькой на своей «восьмерке» с пыльного аэродрома к веселеньким облачкам, еще не зная, что идем в самый страшный и отчаянный бой в своей жизни…

Погода была лучше и не придумать: солнышко яркое-яркое и вокруг пышные облака, как огромные корабли. Вдруг смотрим, ниже нас – «мессер»!.. Один. Нас он не заметил – мы как раз в облако нырнули. Такие самолеты-одиночки «охотниками» называли. Летали на них только асы. Правда, такому асу что полевой госпиталь атаковать, что штаб во время передислокации – все едино. А когда «мессер» с нами встретился, он довольно медленно шел, словно на земле что-то высматривал.

Война – это азарт, азарт страшный – до безумия. Были кое-какие шансы у Катьки, была секундочка, чтобы на голову фашиста свалиться и пропеллером его рубануть, но скорости не хватило, у «мессера» скорость – втрое. К тому же опытный нам гад попался, успел в сторону шарахнуться, да и не таран это с нашей стороны был, а что-то типа падения кирпича на голову. Уже потом над нами девчонки в полку посмеивались: что, мол, барышни-мечтательницы, не удалось вам с первого раза попасть цветочным горшком с балкона в бешеного пса?.. Только не на балконе, конечно же, мы тогда стояли, но очень злы были на немцев. А потому Катька на не совсем удачное положение немца внизу так быстро среагировала. Как говорится, почти на автомате: конечно же, глупо, конечно же, слишком дерзко, но ото всей души…

Кое-как увернулись мы от очереди «мессера» и – в облако. А фрица, видно, обида взяла: мол, какие-то русские «фрау» меня, аса, сбить захотели. Опять-таки позже я узнала, что в тот день немцы узловую станцию бомбили и наши зенитчицы их здорово потрепали – кроме «юнкерса» и бубновый «мессер» в землю вогнали. Нас тоже «бубновый» атаковал, и как знать, может быть, он цель для мести искал, чтобы свою злобу на нее выплеснуть. Знали немцы, что на «У-2» частенько женщины летают и они же возле зениток стоят. Короче говоря, решил немец на нас поохотиться. А почему бы и нет, спрашивается, если опасности – ноль, а кроме того, их брату-асу за «рус фанер» с «рус фрау» железный крест давали.

Крутимся мы в облаках… А фрицу то ли его же собственная скорость за тихоходным самолетиком охотиться мешает, то ли он специально выманивает нас из облака: крутится ниже на минимальной скорости, словно на вторую атаку напрашивается.

Высмотрели мы вдвоем фашиста еще раз. Катька ручку от себя и – в пике прямо на черные кресты. А что делать?!. Шансов на удачу – один на сто тысяч, но, если умирать – так с музыкой.

«Мессер» чуть ли на «пятачке» развернулся и как полоснет очередью! Меня в руку задело, Катьке осколками триплекса лицо посекло. Спасло только то, что Катька успела под брюхом «мессера» прошмыгнуть.

Стал немец еще ближе от облаков кружить. Ждет, сволочь!.. На, бери, мол, меня. А у нас – бензин почти на нуле. С парашютом прыгать бесполезно – для «мессера» двух «фрау»-парашютисток расстрелять – одно удовольствие.

Катька мне кричит:

– Не вижу ничего!.. Кровь глаза заливает. Наводи меня!..

Только я что могла?!. Хоть и не сильно меня фриц задел, но мимо артерии пуля все-таки не прошла. Кровь хлещет так – ладошкой рану не зажмешь. Мутится все перед глазами… А фашист хоть и рядом, но попробуй, достань его. Это тебе не бомбы на окопы с сонными фашистами сыпать.

Вот в ту секундочку и вспомнила я Мишкины глаза. Словно в самую душу плеснули мне его «озера». Казалось бы, вот она, смерть, а меня жалость какая-то за сердце берет.

«Ах, Мишка ты, Мишка, – думаю про себя. – Что же ты таким робким оказался?! Был бы наглым, как этот фашист проклятый, может быть, и добился своего?.. Что же ты все краснел да смущался? Эх ты, а еще мужик!..»

Катька мне кричит:

– Бензин кончается!.. Не вижу!.. Наводи!

А у меня в голове: «Прощай, Мишенька!.. Видно, не судьба, потому что фашист этот не как ты… От него не уйдешь».

Я смотрю, тень чуть ниже нас скользит. Мелькает как щука в камышах. Близко совсем… Кажется, руку протяни и достанешь. Исчезла тень, снова появилась и снова исчезла… Впрочем, это даже не щука была, а настоящая акула, потому что фриц свой «мессер» часто брюхом вверх переворачивал. Акула так делает, когда добычу хватает, а немец наоборот – свое вроде бы как неудачное положение подчеркивал. Схватить он нас хотел, очень сильно хотел, потому и подманивал. Безумная, почти нереальная игра у нас с ним получилась…

Я кричу:

– Катька, левее на десять часов!

Ближе тень… Еще ближе! Крепкие нервы у немца оказались: что, мол, дамочки, слабо вам, да?

Словно по ниточке, на последнюю атаку мы выходили… Цена ниточки той – жизнь. Когда «мессер» стал высоту на лихом развороте набирать, упала у него скорость… Казалось, еще полсекунды – и он в штопор сорвется. Всплыла брюхом вверх наша «акула»… Лежит и ждет.

Я кричу:

– Катенька, право на четыре!.. Угол семьдесят. Милая, прощай!!

Уже не о простом таране речь шла, а о таком, после которого комок железа вперемешку с человеческой плотью остается.

Только ошиблась я… Просто не могла не ошибиться, потому что ни один математический гений не смог бы рассчитать нашу точку встречи с немцем. Наудачу мы смерть свою искали, и перед самым носом фашиста наш самолетик из облака вынырнул. Не мы его, а он нас таранил: осколки нашего «хвоста» в одну сторону брызнули, пропеллер от «мессера» – в другую. В грудь ударило так – только искры перед глазами сверкнули, а потом погасли искры… Как в бездне погасли.

Как с парашютом садилась – не помню… В себя на земле пришла – и бегом к Катьке.

А она за лицо обоими руками держится и стонет:

– Господи, да кто же меня теперь замуж возьмет?!.

Оторвала я ее руки от лица. Смотрю – осколки поверху прошли, брови рассекли, лоб, и только на одной щеке глубокая царапина.

Я говорю:

– Катенька, это ничего… До свадьбы заживет.

А Катька мне сквозь слезы шепчет:

– Да не будет никакой свадьбы, не будет!.. Мишка тебя любит, а значит, ты – самая настоящая разлучница.

Я удивилась, конечно, и отвечаю:

– Какая же я разлучница, если я с ним первая целовалась?

Катька говорит:

– Врешь ты все, не целовались вы ни разу!.. Господи, и что только Мишка в тебе нашел-то?!

Обидно мне стало. Даже руки у меня от той обиды задрожали.

– Может, что и нашел – говорю, – тебе-то какое дело?!

Катька кричит:

– А такое!.. Ты Мишку прогнала? Вот и не лезь теперь к нему.

Я кричу:

– А вот захочу и полезу!.. И ничего ты мне не сделаешь.

Мимо какая-то пехотная часть шла. Если бы не мы – потрепал бы их «мессер». Так что сбитого летчика солдаты наши чуть ли не на руки приняли.

Полковник подошел. Посмотрел он на нас, улыбнулся и спрашивает:

– Девочки, вы что тут, драться собрались, что ли?

Немца привели. Ух, и гад нам попался!.. Вся грудь в орденах, и рожа, как у пса-рыцаря из кино «Александр Невский», правда, уже побитая здорово. Но это дело понятное, и, если бы не полковник – просто пристрелили бы наши ребята немца.

Немец морду задрал и лопочет что-то полковнику через переводчика.

Полковник на нас пальцем показал и говорит:

– Что, сукин сын, бьют вас наши девочки? Ты не мне, ты им докладывай.

Посмотрел на нас немец – поморщился, а потом говорит:

– Майор фон Отто Краух (или как его там?.. Я уже и не помню). Совершил триста боевых вылетов. Уничтожил девяносто восемь самолетов противника. В последнем бою своим первым тараном сбил… – еще раз посмотрел на нас немец, еще раз поморщился. – Сбил двух советских асов.

Двух асов!.. Хитрый счет у войны – и дотянул-таки до желанной цифры «100» фашист. Правда, «асы» ему не очень бравые попались: полуослепшая от собственной крови девушка-летчица да стрелок-штурман, которая только и могла что запустить в немца куском печенья.

Улыбнулся полковник: вроде как юбилей у «фона» случился. Сотня все-таки. Наградить бы нужно его, только чем?.. Порылся в кармане полковник, достал солдатскую, затертую звездочку от солдатской пилотки, которую, наверное, на пыльной дороге нашел, и на грудь немца, рядом с крестами, приколол.

– Спасибо тебе, – говорит, – гад, за твой идиотский таран, на который ты помимо своей воли пошел, и за то, что девочки живы остались. И учти, если бы они погибли, я бы тебя своими руками придушил. А теперь носи свою последнюю награду на здоровье, сволочь.

Даже мы с Катькой – и то засмеялись…

А с Мишкой у нас так ничего и не получилось.

Уже в госпитале узнали мы с Катей, что три дня спустя истребительный полк почти в полном составе штурмовал железнодорожный мост. Бой был страшный… Но кое-кто из ребят все-таки успел увидеть, как из последних сил, почти над самой землей, тянул и тянул к жирной «гусенице» фашистского эшелона доверху залитого топливом для танков, объятый пламенем Мишкин «Як»…

Даже могилы – и той от Мишки не осталось.

С тех пор прошло уже много лет, но каждую весну мне снится Мишка. Как живой стоит он передо мной, улыбается чуть виновато своими огромными глазами и молчит.

Люди правильно говорят, у войны не женское лицо… Но никто не знает, какая у нее память.

***

И.В. Алексей Николаевич, спасибо за первый рассказ. Так всё-таки ответите на вопрос, как родилась эта легенда?

А.Н. В школе у нас был учитель истории – Иван Дмитриевич… Фамилии уже не помню, много лет прошло. В Отечественную он воевал на «Ил-2», много раз горел, но после госпиталя снова возвращался в часть. Это был высокий, чуть полноватый человек с бравыми кавалерийскими усами. Он даже орденских колодок не носил, но те, кто видел его награды, говорили, что, глядя на такой «иконостас», просто нельзя было не перекреститься от удивления.

Однажды он рассказал нам, школьникам, такую историю. Их полк перебазировался на другой аэродром, и тот еще не был полностью готов. Часть машин базировалась на старом аэродроме, часть – на новом, а зенитки и прочая земная «механика» были в пути. Когда Иван Дмитриевич прилетел на новое место, те, кто там уже провел сутки, рассказали ему о недавнем странном то ли бое, то ли столкновении над взлетной полосой. Столкнулись размалеванный «бубновый» «мессер» и «У-2», на котором летели две наши девушки. Столкновение произошло совсем близко от земли, и очень странным казалось то, что механики после осмотра останков самолетов утверждали, что «мессер» ударили снизу. Сам бой (если он вообще имел место) был настолько скоротечным, что его никто не видел. Да и пулеметных очередей никто не слышал. Гипотез было очень много, но, в конце концов, стала высвечиваться только одна. В тот день наши зенитчики неподалеку сбили «бубнового» «мессера», и не исключено, что его напарник искал того, на ком бы сорвать свою злость. И не просто сорвать, а… с большим унижением врага, что ли… В конце концов немец заметил заходящий на посадку «У-2». Он спикировал на него, но не стрелял, а попытался ударить его сверху, впрочем, даже не ударить, а надавить шасси на крошечный самолетик и без единого выстрела вогнать его в землю. Чем не унижение врага?.. Ни одного патрона не израсходовал, а самолет противника все-таки уничтожил. Конечно, немец рисковал, но для летчика-аса это было все-таки выполнимой задачей: верхнее крыло биплана «У-2» находится над местоположением летчиков, и если удар наносить не по центру, а чуть сбоку, то пропеллер не заденешь. Но, наверное, девушки успели заметить заходящий на них «мессер»… Скорее всего, это был штурман, потому что внимание летчика во время посадки сосредоточено на взлетной полосе. И летчица вместо того, чтобы попытаться улизнуть в сторону и сохранить мизерный шанс на жизнь, рванула штурвал на себя…

И.В. Фактически это был таран против тарана?

А.Н. Этого никто точно не знает. Например, когда штурман заметила «мессер»: за десять секунд до столкновения или только за пару? В зависимости от времени можно по-разному оценивать ситуацию, и не только с точки зрения полетных траекторий, но и с точки зрения психологии. Между двумя секундами и десятью слишком большая разница в принятии возможных решений. Здесь нужно моделировать и тщательно все просчитывать, но этого никто не делал. А свидетели и одновременно участники – немецкий летчик и наши девушки – погибли. Одну из них хоронили в закрытом гробу… О второй Иван Дмитриевич сказал, что она показалась ему очень молодой, а ее лицо было каким-то удивленным.

И.В. А вам не кажется, что Вы слишком сильно изменили ситуацию в своем рассказе?

А.Н. Нет… Впрочем, даже не «нет», а я об этом попросту не думал, потому что более точная ситуация, на мой взгляд, не поддается художественному описанию.

И.В. И меняя эту ситуацию, Вы вгоняли ее в рамки легенды? Тогда, простите, чем отличается метод Вашей работы от метода Бориса Васильева?

А.Н. Я не «разменивал» мужчин на женщин ради только ради обострения ситуации. И я не посылал своих героев на заведомо невыполнимые задания. Я описывал только случай, возможно немыслимый, возможно только лишь предполагаемый и предполагаемый даже не мной, но – главное! – я оставил своих героев свободными.

И.В. В каком смысле свободными?

А.Н. В смысле принятия решений.

И.В. А Борис Васильев?

А.Н. В его повести герои выполняют приказ. И повторяю: я не понимаю и не принимаю решения старшины Васкова вступить в бой с немцами во главе отряда из пяти плохо вооруженных молодых женщин.

И.В. А разве они не принимали присягу?

А.Н. Дело не в присяге, дело в тех, кто отдает такие приказы или напрашивается на их выполнение. Что касается присяги, то даже принятая присяга не должна противоречить человеческой сущности.

И.В. Женской сущности?

А.Н. А почему бы и не да? Но все-таки шире и точнее – человеческой сущности. А вот если война ломает все эти незримые границы, то она, в конце концов, и побеждает. Ведь мы – люди, а не легко заменимый, пусть даже и героический, материал для войны.

И.В. Что же, с Вами не соскучишься, уважаемый Алексей Николаевич… Впрочем, нам пора завершать беседу – она и так получилась довольно большой. Единственное, что мне хотелось бы сказать… нет, точнее, пожелать новой рубрике – стать успешной. А для этого потребуются много присланных материалов и не только силовое поле нашего интереса, но и вовлечённость наших авторов и читателей. Давайте вместе сотворим эту великую легенду о том, что было. Ведь мы – люди, пусть и не видевшие войны, но все-таки знающие о ней… Знающие очень многое из рассказов наших близких и просто знакомых людей.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2019

Выпуск: 75

Вадим КУЛИНЧЕНКО. Война реальная и бумажная

Автобиография, или, скорее,

Размышления о прожитых годах

Родился я 23 декабря 1936 года в городе Острогожске (тогда слобода Новая Сотня, по улице Ленина, д. 22, теперь это ул. Освобождения, д. 66) в семье бондаря, который организовал артель, а потом перешёл в разряд служащих. До войны мой отец Куличенко (именно так, это особая тема, почему я один в семье остался Кулинченко, хотя мои исследования привели к тому, что моя фамилия истинно подлинная нашего рода) Тимофей Афанасьевич, 1912 года рождения, стал председателем профкома Острогожского пищевого комбината. На фронт он ушёл добровольцем – политбойцом, так как был членом партии большевиков (ВКП(б)), где в 1941 году в боях за Ленинград был ранен, пуля прошла навылет через голову. Там при ранении был утерян партбилет (к слову, его нашли поисковики в 1981 году, но отец отказался восстанавливаться в партии из-за бюрократического отношения райкома партии к этому вопросу). После ранения он потерял всю грамотность, шесть месяцев не разговаривал, врачи определили ему срок жизни в один год, а он прожил ещё более сорока. Всю жизнь после освобождения города от оккупации он проработал бондарем на различных предприятиях города.

Мама, Анна Леонтьевна, великая труженица, воспитала троих достойных детей. Мой брат Владимир Тимофеевич Куличенко, полковник КГБ, разведчик, был резидентом в Берлине в горячие 60–70-е годы прошлого столетия, умер рано, в возрасте 55 лет – настоящие разведчики долго не живут. Сестра Куличенко (Бондарь) Екатерина Тимофеевна, скромная труженица, живёт ныне в Нововоронеже у дочери, но её помнят и сегодня в Острогожском райпотребсоюзе.

Себя я помню с момента оккупации г. Острогожска гитлеровцами (немцами, мадьярами, итальянцами и прочей нечестью) в 1942–1943 годах (читай мой рассказ «Война моего детства»).

В 1943 году в послеоккупационном Острогожске меня приняли в первый класс Романовской начальной школы (по улице Прохоренко). Помню, как я шёл в школу в 1-й класс: мама несла стол, а я табурет (это сегодня дети и родители несут цветы, а тогда…). В школах не было никакой мебели, кроме классной доски, поэтому ученики приходили со своими столами и стульями (непременное условие принятия в школу). Тетрадей не хватало, писали на газетах между строк, а вместо чернильниц-неразливаек использовались всякие баночки, поэтому кругом были чернильные пятна. (О шариковых ручках тогда никто и не знал. В школах процветала игра в металлические пёрышки для ручек, они были разных форм – с носиками и без. Помню даже названия некоторых из перьев – «рондо», «скилетик» и т.д.).

С нами, 7–8-летними, учились и более взрослые дети (14–15 лет). Тогда, чтобы поступить в РУ (ремесленное училище), нужно было иметь начальное образование, о чём выдавалось свидетельство об окончании 4-х классов. Учились все увлечённо, с верой в будущее… Сегодня я полностью согласен с мнением моего друга искусствоведа и историка Виктора Листова: «Вадим, ты хорошо знаешь историю и понимаешь, что в истории происходит перманентная, постоянная борьба, и даже война. Но есть особые моменты, один из которых достался нам с тобой (Витя с 1939 г.) – это жестокое детство (война) и печальная старость (рыночная экономика)!» Лучше, на мой взгляд, и не скажешь о «детях войны», к которым я отношу и себя.

В 1946–1947 годах, когда я был в 4-м классе и десятилетний возраст требовал отличного питания, в нашем регионе разразился настоящий голод. Мы по ночам с друзьями одногодками ночевали у магазина на Новом базаре (сегодня это пересечение улиц Пушкина и Ленина), тогда там был один продмагазин (здание барачного типа), где отоваривались карточки на хлеб, которого даже по карточкам на всех не хватало. Это теперь там возник целый квартал. А утром, когда привозили хлеб, сварливые бабы старались нас, пацанов, выбросить из очереди. Толпа во все времена агрессивна к слабым, тем более когда толпа голодная….

Ходили в лес, собирали жёлуди, мололи из них муку, из которой наши мамы, добавляя ещё что-нибудь, пекли фиолетовые лепёшки, из картофельных очисток делали «драники» – одним словом, выживали. И выжили, стали, слава Богу, не последними людьми. Об этих годах мало кто вспоминает. Обычно в памяти остаётся больше хорошее, но иногда не грех вспомнить и плохое. Среди тех, с кем я окончил среднюю школу № 1 г. Острогожска (ОСШ № 1) в 1954 году нет ни одного плохого человека. В этом большая заслуга наших учителей и преподавателей, которые в своих учениках видели будущее страны….

Я со своими друзьями с детства грезил морем, не знаю почему, наверное, под влиянием книги Новикова-Прибоя «Цусима», которая стала первой моей личной книгой, которую я выменял за самые дорогие для меня вещи. Мы, Алексей Попов, Борис Чернышов и я, попытались поступить в среднюю мореходку после 7-го класса. Повезло только Борису Чернышову, который поступил и окончил Ростовское мореходное училище, стал впоследствии капитаном дальнего плавания, притом Ллойдовским (право входа в любой порт мира без лоцмана), плавал на Тихом океане. Мне было отказано в поступлении «по малолетству», ко времени поступления не исполнилось 15 лет. Пришлось работать и учиться дальше, на чём настоял директор школы Алексей Дмитриевич Халимонов. У нас в семье было трое детей, отец и мама выбивались из сил, государство тогда не помогало, но люди рожали детей и воспитывали, и все старались, чтобы дети учились. Нам с братом приходилось ухаживать и за малой сестрой. Справлялись и не жаловались.

В школе мне трудно давался русский язык, по слогу все сочинения шли на отлично, а вот ошибки… Незабвенная Татьяна Ивановна Скворцова, зная мою заветную мечту, часто говорила: «Вадим, не станешь ты адмиралом, пока не научишься писать без ошибок!». Я старался, адмиралом не стал, но кое-чего достиг в морском деле и публицистике. К слову, в нашем крае, который когда-то относился к Новослободской Украине, смешанный язык – «Лез-лез по дробине, а упал с лестницы!». Наверное, отсюда и такое произношение и, конечно, правописание.

В школе я был активным общественником и мне Военкомат выделил комсомольскую путёвку в Высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова в Баку. Но судьба распорядилась иначе. По рекомендации нашего зятя капитана 1 ранга Прокофьева Михаила Ефимовича, который был мужем моей тёти Екатерины Афанасьевны, сестры моего отца, мы с бабушкой поехали в Ленинград, где дядя проходил службу. Меня определили в свободную ленинградскую группу кандидатов в курсанты, где я и стал сдавать вступительные экзамены в Высшее военно-морское училище подводного плавания. Это было тогда секретным учреждением и именовалось Первым Балтийским училищем, или войсковая часть № 62651. Из 25 баллов я набрал 23 и был зачислен в училище. Что удивительно, сочинение на тему «Великие русские флотоводцы» я написал без единой ошибки. Потерял по одному баллу на физике и химии. Из двух факультетов – штурманского и минно-торпедного – выбрал последний. Контингент нашего потока курсантов был в основном рабоче-крестьянский, из малых городов и деревень. Парни были все патриоты и стремились к знаниям. Когда нас впервые повели на экскурсию на подводную лодку «Лимбит», стоящую на Неве, мы ужаснулись. Но как говорил мой брат: «Вадька, человек – такое животное, ко всему привыкает». И это так. Многие из моих сокурсников стали командирами подводных лодок, командирами соединений и героями Советского Союза. Главное, всегда нужно быть уверенным в себе!

Окончил училище в 1958 году, получил звание лейтенанта и был направлен для прохождения службы на Северный флот, на котором и прослужил полных 22 календарных года. Ещё в училище вступил в ряды КПСС, в которой состоял до её распада, потом ни в какие партии не вступал. Я давно понял, что дело не в партиях, а в лихих людях, которые ищут выгоду только для себя. Нужно только, чтобы в стране было больше порядочных людей, и она начнёт расцветать.

В октябре 1958 года я начал офицерскую службу на Северном флоте с начальной должности – командир торпедной группы средней подводной лодки «С-344» проекта 613. Лодки этого проекта в нашем послевоенном подводном флоте стали тем, чем во время войны был средний танк «Т-34», легендарная тридцатьчетвёрка для танковых войск. Фактически 613 проект стал основой, из которой вырос весь наш послевоенный подводный флот, в том числе и атомный.

В 1962 году был назначен командиром БЧ-3 (минно-торпедная боевая часть) на крейсерскую (большую) ракетную, но дизельную, подводную лодку «К-72» 629 проекта, с которой в 1965 году ушёл на строившуюся атомную ракетную лодку с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «К-131» помощником командира. В декабре 1965 года лодка пришла с завода на Северный флот и вступила в его боевой состав. На ней я прослужил до 1970 года, став в 1969 году на короткое время её командиром. На «К-131» я совершил несколько боевых служб («автономок»), пережил столкновение в подводном положении в Баренцевом море, участвовал в арабо-израильской войне 1967 года, находясь в Средиземном море. За что и считаюсь ветераном боевых действий.

После учений «Океан-70» командование флотилии подводных лодок обнаружило у меня «штабной талант», и мне предложили службу в штабе Северного флота. Многие военачальники прошлого считали штабы мозгом армии и флотов. И это истина.

В конце 1970 года, после 12 лет службы на подводных лодках, дизельных и атомных, я перешёл на штабную работу.

В штабе Северного флота, где я прослужил до 1980 года в оперативном управлении, моя служба была связана с подводными лодками. Мне приходилось заниматься планированием боевой службы для подводных лодок. В этот период я закончил и академические курсы по управленческому направлению.

Флот рос и развивался. Возникали новые управленческие структуры. Для них нужны были кадры. И в 1980 году меня пригласили в Москву, в Главный штаб ВМФ, на должность старшего офицера-оператора Воздушного командного пункта ВМФ (ВЗПу), который входил в систему Центрального командного пункта ВМФ. Там я пролетал на самолётах воздушного командного пункта до 1987 года, откуда в звании капитана 1 ранга ушёл в запас в возрасте 50 лет, с выслугой 52 года (календарная выслуга 32,5 года).

В период службы в Главном штабе ВМФ бывали различные случаи. Приходилось часто вылетать на флоты с главнокомандующими ВМФ, как то: адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым и адмиралом флота Владимиром Николаевичем Чернавиным, последний даже не хотел меня отпускать, собираясь продлить мне службу ещё на пять лет, но я отказался. Любая военная служба не сахар – свобода стеснена, приказы – распорядки – командировки, и всё бегом-бегом. Хотелось заняться чем-то по своему усмотрению.

Относительно наград хочу сказать, что, к сожалению, а возможно, к счастью, орденов нет. А медали все юбилейные, за исключением трёх – за выслугу лет. Мне как-то уже в Главном штабе один из начальников, прослуживший в штабах с лейтенантов, сказал: «Что ж ты, Вадим Тимофеевич, говоришь, в “автономки” ходил, Израиль воевал, а орденов не имеешь. Я вот уже третий получаю». Это было сказано в присутствии офицеров. На что я ответил: «Как будто вы не знаете, что на фронте орденов не дают!». Раздался громкий хохот и смутившийся начальник покинул помещение.

Уйдя в запас в 1987 году, я продолжал работать и заниматься любимым делом. Просиживал в библиотеках, накапливал материал и писал статьи. Конкретно меня интересовало не писательство, а публицистика. Веду своё исчисление в этом деле с 1989 года, когда в «Подмосковной неделе» появилась первая моя большая серьёзная статья. По скромным подсчётам на сегодня имею более 1 200 публикаций различного объёма и характера, в основном на морские темы. Сегодня с полным правом подписываюсь «публицист».

Раз пять участвовал в различных журналистских и литературных конкурсах, в основном на военно-патриотические темы, становился лауреатом этих конкурсов. В 2002 году стал лауреатом Международного конкурса славянских журналистов «России верные сыны».

В 2010 году к 50-летию Центрального командного пункта ВМФ вышла моя книга «50 лет ЦКП ВМФ». За книгу меня наградили грамотой Татарстана.

В 2016 году стал дипломантом Всероссийского литературного конкурса «Щит и меч Отечества».

На сегодняшний день (идёт 83-й год моей жизни) я официально не работаю, но пишу…

За всю свою жизнь я не пропустил ни одного года, чтобы не побывать на своей малой Родине, городе Острогожске, где мои корни… Конечно, город меняется, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.

Относительно того, что все мои родные имеют фамилию Куличенко, а я Кулинченко. При оформлении свидетельства о рождении так записали, и это обнаружили, когда оформляли брата в КГБ – разнобой в паспортах мамы и отца. Всех привели к одному знаменателю. Я был уже капитан-лейтенантом, уже было пухлое личное дело и его не стали менять…. Но я не обижаюсь, я знаю свои корни.

Война реальная и бумажная

Я и раньше знал о войне не понаслышке, но, пожалуй, впервые 1 августа 2003 года по «Радио России» прозвучало правдивое признание о войне героя Советского Союза Георгия Тимофеевича Добрунова. Оно касалось одного из эпизодов Великой Отечественной – Курской битвы.

Единого мнения относительно того, кто победил в том жестоком танковом сражении, нет и по сей день. Надо признать одно: счастье, удача, Бог – назовите, как хотите – были тогда на стороне советских войск. И, как сказал Георгий Тимофеевич, «мы там драпали, и немцы растерялись». Но, отмечает герой, и я с его мнением полностью согласен, мы выиграли ту жестокую войну за счёт патриотизма нашего народа и солдата, солидарности всех народов Союза. Вопреки мнению Суворова побеждали не умением, зачастую числом, и уже во вторую очередь, если можно так выразиться, талантом наших полководцев, которые учились военному искусству уже в процессе самой войны.

Сейчас уже не секрет, что после победы развернулась война бумажная, вернее сказать, мемуарная. Авторы мемуаров всегда старались показать себя в лучшем свете, чем «товарища» в сером. Не избежал этого и «полководец всех времён», которого ныне некоторые авторы пытаются превратить чуть ли не в единственную личность, выигравшую Вторую мировую войну, забывая, сколько наших солдат полегло хотя бы на тех Зееловских высотах при взятии Берлина. А оправданы ли эти жертвы с точки зрения интересов народа? К слову, Зееловские высоты – тёмное пятно в нашей военной истории. Но в своих мемуарах Г.К. Жуков выглядит «бойцом без страха и упрёка». Недаром адмирал и писатель Иван Степанович Исаков (1894–1967), активный участник Великой Отечественной войны, на просьбы написать мемуары всегда отвечал отказом, ссылаясь на вышеприведённую мною их необъективность.

На мой взгляд, а я сам участник боевых действий, война, в её настоящем виде, объективна только в реальном масштабе времени. А потом это уже домыслы авторов, которые никогда сами не воевали и даже «не видели трапа на корабль», фантазии, подтасовки во имя идеологии и прочие немыслимые флюиды, которые и перечислить-то трудно из-за их многочисленности. Самое ценное во всех этих материалах, пожалуй, одно – оценка событий с точки зрения настоящего, а не реального времени, и здесь вывод неизменен: «победителей не судят!», а побеждённых можно и забыть.

В настоящее время военные мемуары стали «не в почёте», их заменили мемуары политиков, которые продолжают этот жанр в том же духе – «я хороший, а мой партийный собрат – дурак!». Но мы их не будем касаться сейчас, у нас тема военная, однако многие политики претендуют на генеральские погоны, тем более на оценку тех или иных военных событий. Послушать Жириновского, например, о военных событиях в Ираке или Донбассе, так ему непременно надо дать чин маршала, не меньше. Но увы! Ведь недаром бытует такое выражение – «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны», тем более когда и участников тех боёв уже не осталось в живых и некому на неправду возразить. И великие пророчества политиков и полководцев на настоящей войне зачастую обворачиваются фактом – «на войне, как на войне!».

Война как она есть

Читая сегодня книги о войне, с высоты своего опыта и возраста приходится вольно или невольно задумываться: прав или не прав автор в своих суждениях, нюхал ли он сам «порох» или ему всё кто-то рассказывал, можно ему верить или нет, об этом чуть ниже. К сожалению, в большинстве случаев вся бумажная война сводится к одному: «Бой в Крыму – всё в дыму!..»

А между тем настоящую книгу о войне легко отличить от суррогата – человек, автор, который сам пережил войну, или хотя бы настоящий бой, больше апеллирует к чувствам, чем к цифрам. Чувства трудно передать на бумаге, но все же они незримо присутствуют в каждом рассказе, репортаже, исследовании о войне, если только пишутся не по заказу, а от души.

В своё время мы зачитывались книгами, именно книгами, а не мемуарами, таких писателей-фронтовиков, как Константин Воробьёв, Виктор Астафьев, Анатолий Ананьев, Виктор Некрасов, и других, которые показывают страдания человека на войне не только физические, но и нравственные. Не в тылах, штабах и политотделах, а на передовой, где стреляют и убивают, где смерть рядом, а не где-то далеко. Испытывая адские страхи и страдания, люди переднего края сражаются до последней капли крови, до последней жилки и нерва, до последнего вздоха, чтобы одолеть врага чего бы этого ни стоило: увечья, гибели или мучительной смерти в плену.

Но почему-то эти книги не переиздают, предпочитая им мемуары асов Третьего Рейха. Загадка? Нет, расчёт! Это я могу отличить чёрное от белого, а нынешний ребёнок – нет.

Вот я, шестилетний пацан, и мой трёхлетний братишка (г. Острогожск Воронежская обл., январь 1943 г.), держась за руку и подол своей мамы, пытаемся перебраться из своего разрушенного погреба через улицу к соседям. В это время на улице с ревом появляется фашистский танк, грозно ворочая орудием. Я успеваю с матерью проскочить перед ним на другую сторону улицы (ширина улицы в небольшом городе 20–25 метров), а плачущий брат остаётся на другой. Неосмысленный страх, но танк проносится мимо…. Ужас приходит позже, через многие годы, когда я уже сам военный и мыслю военными категориями – танкисту ничего не стоило нажать на гашетку пулемёта или дернуть рычаг управления – и нас нет. Но он был занят более важной задачей – как вырваться из окружения. Завершалась Острогожско-Россошанская операция 13–27 января 1943 года. Сегодня о ней мало кто вспоминает – рядовой случай войны мало привлекает писателей.

Потом, уже в возрасте 31 года, я пережил участие в арабо-израильской войне 1967 года, будучи старшим помощником командира АПЛ «К-131», которая готовилась нанести ракетный удар по Тель-Авиву из глубин Средиземного моря. Этот случай описан американскими авторами Шерри Зонтагом и Кристофером Дрю в книге «История подводного шпионажа против СССР» («Издательская группа АСТ», 2001), где они в главе «Гонка в Средиземном море» пытаются передать мои чувства в тот момент, когда мы получили подобный приказ. Ничего эти описания общего с нашими реальными тогдашними чувствами не имеют….

Книжная война

И всё-таки, как критически ни относиться к книгам о войне: мемуарам, исследованиям, беллетристике, детективам и прочей литературе – они, несомненно, нужны и даже необходимы. Они своего рода двигатель не только военного прогресса, но и большая пища для здравомыслящего ума.

Вместе с тем к этой литературе приходится относиться более осмысленно, чем к любовным романам. Хочу вернуться немного назад и обратиться к своему высказыванию – стоит или нет доверять тому или иному автору, пишущему на военную тему, тем более сегодня, когда появляется масса книг о тех событиях, которые мы знали только с одной стороны. Я приветствую появление таких книг, как, например, входящие в серию «Россия забытая и неизвестная» (Белое движение) издательства «Центрполиграф», книги этого же издательства о подводной войне 1939–1945 годов, близкой мне теме. «Никогда нельзя забывать о неподдающемся расчётам человеческом факторе – о неустрашимых военных и гражданских моряках, невоспетых героях…».

И в этих положительных книгах есть издержки, вернее, отсутствие объективности, если свой – то герой, если чужой – то изверг.

Но вернёмся к вопросу доверия к автору. Недавно мне попались книги, как гласит издательская ремарка, «широко известного автора» Игоря Бунича: «Князь Суворов» и «Корсары кайзера», изданные под рубрикой «Секретные материалы» в Санкт-Петербурге издательским домом «Нева» (2003). Честно признаюсь, что эти книги не вызвали у меня особого интереса и доверия по той причине, что автор, особый любитель «секретных материалов», ещё в 1994 году в санкт-петербургских «Аргументах и фактах» выдвинул кощунственную, необоснованную версию гибели линкора «Новороссийск» (29.10.1955) – «Новороссийск» был взорван якобы по приказу Георгия Жукова.

По моему мнению – и не только моему, а многих моих товарищей, профессиональных военных моряков, – версия Бунича была рассчитана на людей несведущих. Он, по какой-то непонятной причине, пылая ненавистью к нашему флоту и вообще к Вооружённым Силам, возможно, отдавая дань моде, пытался убедить читателей: солдаты и матросы наши вроде неплохие, а вот их командиры в неприязни друг к другу готовы пойти даже на то, чтобы жертвовать сотнями людей в своих узколичных интересах! Одна цитата из версии Бунича: «Ещё в военную бытность свою Георгий Жуков ненавидел флот – буквально (от себя добавлю, и правильно делал. Ибо, как известно, с момента изобретения брони, паровой машины и нарезной пушки флот не приносил России ничего, кроме военного позора и траты денег. Вся история российского флотоводства в 20 веке о том свидетельствует неоспоримо. А уж история советского ВМФ периода второй мировой войны – это вообще один сплошной мартиролог)». Что на это можно ответить подполковнику военно-морской авиации советского ВМФ, «маститому» писателю? Хочется просто сказать ему: изучайте историю флота внимательно и не доверяйте сомнительным авторитетам, как я вправе после вышеприведённого не доверять вам и вашей книге «Князь Суворов», исторической хронике флагманского корабля 2-й Тихоокеанской эскадры под началом адмирала Рожественского. Не может автор, с презрением относящийся к отечественному флоту, объективно писать о нём.

Пусть извинит меня читатель, что я вспомнил книги 25-летней давности, просто я их перечитывал. Но за эти годы издательская идеология мало в чём изменилась. Мы вроде заимели свою гордость, а всё же допускаем фальшь.

Но в любом случае и такие книги о войне нужны. Они заставляют думающих читателей анализировать, сопоставлять и делать свои выводы. Перефразируя одно известное стихотворение, можно сказать по этой теме: «Книги разные нужны, книги всякие важны!».

10 июля 2019 г.

***

У каждого человека есть своё собственное мнение о войне, и мой покойный отец, раненный в голову пулей навылет под Ленинградом в 1941 году, всю оставшуюся жизнь повторял: «Кому война, а кому мать родна». Сейчас больше славят ветеранов, которые брали Берлин, но забывают тех, кто закладывал фундамент этой Победы, прикрыв страну в июне-июле 1941 года.

Недавно в поезде дальнего следования я услышал хорошую байку от ветерана тех далёких лет, очень похожую на нашу действительность:

– Сидят два ветерана, выпили по 100 грамм, которыми сегодня модно откупаться от ещё оставшихся в живых ветеранов, и вспоминают. Один говорит: «Чего мы только не пережили: голодали в Ленинграде, замерзали во льду Ладоги!». А второй ему: «Я что-то этого не помню. Мы как попёрли фрица – Томск, Омск, Челябинск, Уфа…». Первый ему: «Подожди, ты хотя карту знаешь?» – «Какую карту? Карту мы оставили справа – и прямо на Берлин!».

Один из этих ветеранов начал войну с июня 1941 года, второй только с 1944 года, отсюда у них и разное восприятие той страшной войны.

Да к тому же война видится по-разному из штабного верха и фронтового окопа, а также после штыковой атаки, если остался жив…

Отсюда и различные комментарии о войне настоящей и войне бумажной.

Журнал: Парус

Год выпуска: 2019

Выпуск: 76

Вадим КУЛИНЧЕНКО. В оккупации

Рассказ-воспоминание

Первого июня получил письмо с малой родины, города Острогожска Воронежской области, от товарища, который на год младше меня. Письмо пришло в символический День защиты детей. Оно напомнило мне наше детство, когда Острогожск был оккупирован фашистскими войсками и мы, шести-семилетние пацаны, переживали ужас этого времени. У меня уже правнучка старше этого возраста, но воспоминания о той поре до сих пор вызывают страх – не дай Бог им, нашим правнукам, пережить такое.

Ведь детская душа впечатлительна. Я не согласен с теми психологами, которые утверждают, что дети не имеют страха перед войной. Они имеют свой, ещё не осознанный страх перед всеми ужасами, в том числе и военными, впечатления от которых остаются на всю жизнь. Детское стремление играть в войну обусловлено самой природой человека – защитить себя. Здесь детская фантазия выступает формирующим началом сильной, уверенной, способной справиться с любым врагом личности, а бывает наоборот – воспитывается будущий агрессор. Игра в войну всегда опасная вещь, но страшнее всего пережить ее на самом деле.

Товарищ пишет о том, что в городе уже мало осталось наших ровесников, а мужского пола почти нет.

– Вот, – пишет он, – пошёл к двоюродному брату в гости, который 1933 года рождения, но он ещё в памяти, хотя и не ходит, как ты. Невольно вспомнили о начале войны, о том, что нам пришлось пережить в 1942 году, когда фашисты оккупировали наш город. Воспоминания тяжёлые, поэтому мы редко обращаемся к ним…